印度半島 國家的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 地理(區域地理)(修訂三版) 和琳達‧柯利的 她的世界史: 跨越邊界的女性,伊莉莎白.馬許與她的十八世紀人生都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自東大 和衛城出版所出版 。

佛光大學 佛教學系 釋永東所指導 釋淨蘊(黃意淳)的 雲棲袾宏《答淨土四十八問》初探 (2018),提出印度半島 國家關鍵因素是什麼,來自於念佛、淨土、念佛禪、禪淨共修、一心念佛。

而第二篇論文國立中央大學 大氣物理研究所 劉振榮所指導 戴吉莉的 亞洲地區氣膠特徵的衛星遙測 (2014),提出因為有 Aerosol、Dust and pollution、Remote Sensing of environment、MODIS、Pollution transport、Aerosol sources的重點而找出了 印度半島 國家的解答。

地理(區域地理)(修訂三版)

為了解決印度半島 國家 的問題,作者 這樣論述:

1.本書旨在協助學生認識全球各區域地理的重要性,內容包含臺灣、中國、東亞、東南亞、南亞、西亞、歐洲、國協、北美洲、中南美洲、非洲、大洋洲等。 2.本書文字敘述力求簡明流暢,結合生活化、時事化的素材,輔以豐富詳實的圖、表、照片,使內容生動活潑,提高學習興趣。 3.本書於課文中附有「關鍵特搜」與「饕客筆記」單元,提供名詞解釋、議題延伸等相關資訊的補充。 4.本書配合章節內容附有「牛刀小試」,內容設計綜合隨堂評量及開放性、活動性的練習題,並導入生活議題,提供學生多元思考與動手操作的機會,以增進地理常識。 5.本書配合區域主題,以地理觀點結合各地飲食文化

,編寫成「寰宇食堂」,使內容豐富有趣,延伸學習層面。 6.書中重要概念均以粗圓體標示,醒目清楚,具有輔助學習效果。 7.本書所用度量衡及氣溫、降水量等單位,均採國際標準制。 8.本書力求嚴謹,然若有未善之處,敬祈各方先進不吝賜正,以作為修訂之參考。

印度半島 國家進入發燒排行的影片

我們足足講了三個月的新冠病毒,我都覺得我長得跟病毒有點像了,這周琪斐大放送終於要談一個跟肺炎不相關的主題「水資源」。

這次的肺炎疫情點燃了全球石油戰火、引爆糧食危機,但其實「水資源」比兩個還要更早成為國際間的主要戰場,正所謂「石油誠可貴,糧食價更高。若為水源故,兩者皆可拋。」我覺得我的中文越來越好了,還落韻文耶。

最近一次的國際水資源爭議,就發生中國跟中南半島各國分享的湄公河。上個月美國氣候學家就抓包,中國在湄公河上游蓋了11座水壩,把原本該流到中南半島的水攔光光,導致下游的泰國、寮國、柬埔寨和越南河域,水位暴跌1公尺,創下50年來最低水位。

住在島國的我們可能很難想像,河流必須跟鄰居公家用,鄰居多糾紛就多,例如歐洲第二大河「多瑙河」就一口氣流經10國,1992年,匈牙利和它的鄰居前捷克斯洛伐克,就因為水壩建設問題而鬧上國際法院,最後很難得地,以理性和法學解決糾紛。但萬一你的鄰居是胖虎,你跟他講道理,他回你的是拳頭,這事就難了。這次中國就被發現,在湄公河上游一口氣蓋11座水壩,用來儲水、進行水力發電,這一直備受爭議,因為這水壩到底攔住多少水,外界只能觀落陰;下游的國家有多少水用,也只能看中國臉色,「朕不給的,你不能搶!」你想想啊,你家明明有自來水管,但水龍頭卻放在胖虎家,你想洗澡還得去拜託他多給你一點水,結果他只給你一湯匙,還說「我已經盡力了」。

像這樣的鄰居你會不會很想把他巴下去?一定會嘛,但是在我們講到各國為了水資源巴來巴去之前,我們先來瞭解地球上的水資源到底有多珍貴。

地理老師說過,地表不是有75%被水覆蓋嗎?到處都是水,怎麼還會缺水?其實這些水,有高達97.5%是不能利用的鹹水,包括海洋還有像死海這種鹹湖或鹽井、鹽田,只有大約2.5%是淡水,但其中又有七成藏在冰山、冰河裡,看的到吃不到,我們實際上「可能」使用的淡水,只有區區0.8%。為什麼說「可能」呢?因為這0.8%裡面,有九成是需要相當技術才能抽取的地下水,另外一成才是河川湖泊等的地表水,以及卡在凍土層和大氣中的水源,覺得數據太多很複雜沒關係,打個比方,你把家裡浴缸裝滿水,再拿個漱口杯往浴缸裡撈,浴缸裡的水就像地球上的水,但只有杯子裡的可以拿來飲用、發展農耕和工業,還必須全人類共享,這只是比喻而已喔!小朋友千萬不要真的去放一缸水,你真的要,記得說是凱莉教的。

好,截至2020年,世界上大概有78億人,足足是100年前的四倍多。一天下來,我們就要用掉100億噸的淡水,相當400萬座游泳池的水,400萬座是多少?啊,總之就是很多啦!

根據「世界資源研究所」的數據,這張地圖中的深色區域,就是目前面臨極高缺水壓力的國家和地區。是不是很多,用人口來看是八億多人都缺水,我知道你在找台灣,台灣是灰色的,什麼意思呢,無數據的意思。為什麼無數據?你去問聯合國啊!聯合國還估計,到了2025年,也就是五年以後,情況就會惡化到,分佈在50國的全球26億人口,都將面臨水資源短缺問題。水資源已經那麼緊張了,還不是所有地方的水都保證乾淨無虞,而根據台灣的BFF,世界衛生組織WHO的資料,發生在開發中國家的疾病,有80%與水有關。人不健康,國家就一定窮,而且世世代代無法翻身。

那麼到底為什麼我們會缺水缺成這樣?

每天一睜開眼睛,洗臉刷牙就要用水,每個人平均每天需要喝3公升的水,但這是在你當阿宅,不動也不流汗的情況下。其他還包括上廁所、洗頭洗澡洗衣服,還有最近大家為了防疫勤洗手,都需要用水。根據自來水公司的數據,全台每人每日用水量,大約280公升,差不多是一個標準浴缸的滿水量。

地球上75%到90%的淡水,都流進農牧業,每生產1公斤的穀物,就要大約1000公升的水,以台灣來說,會有四成的灌溉水,回流成地下水,但也不是每個地方的地下水都能被抽取利用。

至於畜牧業更驚人,拿牛肉為例,每生產1公斤的牛排,需要耗費1萬5400公升的水。以一頭美國牛為例,平均需要養3年才能進屠宰場,3年來會吃1300公斤的穀物,而這些穀物又需要水去灌溉,加上牛本人要喝水,牧場和屠宰場也需要用水清洗,所以一頭肉牛從出生到變成200公斤的肉排,總共要用掉310萬公升的水。看到這裡,我決定每個月少吃一份牛排。

大約有一到兩成的淡水,用在工業。紡織業是農牧業以外,最喝水的行業,從退漿、精練、漂白到絲光,以及幾乎所有的染料都要用到水。冬天穿羊毛衫很暖對吧,不過每生產一磅的羊毛(454g),也就是差不多一件羊毛衫的量,平均就要消耗130公升的水,也就是你去超市買2公升裝的可樂,要買65瓶。而我們夏天愛穿吸汗舒適的棉布,耗水量更是其他種類的三倍。汽車製造也是耗水大宗,每生產一輛汽車大約需要15萬公升的水。

但是水不是可以回收再利用嗎?的確,但不是百分之百都適合回收,而且也不是所有國家都有這個技術回收工業廢水。至於農牧業,你是要農作物和牛羊再把水吐出來重複利用嗎,不然幾年前很流行尿療法……你先去試試,再回來告訴我效果怎麼樣。

總之呢,人類用掉的淡水,有九成是一去不復返的。

所以水真的很珍貴,那不夠用怎麼辦呢?各國第一個反應,應該是大家省點用吧?不是。是趕快去搶。

很多在河流上游的國家就築起了水壩,標準的肥水不落外人田,結果當然就是外人拿著飛機大炮來討了。除了我們剛剛講到的湄公河,世界上的五大河流域,也就是非洲的尼羅河、印度半島的恆河、印度河、中東的幼發拉底河以及美國的科羅拉多河,都已經出現嚴重的水資源競爭,今天因為時間限制,我們只講兩個。

首先我們來看兩河流域。兩河流域指的就是幼發拉底河跟底格里斯河,我小時候為了背這兩條河的名字,不知吃了多少棍子,對啦,我那個年代就是早餐配體罰。總而言之,這兩河源頭在土耳其,流過敘利亞、伊拉克,擦過伊朗後,注入波斯灣,下游的美索不達米亞平原,是古文明搖籃,周杰倫的歌聽過吧?這幾個國家都聲稱他們擁有河流的使用權,但偏偏四國需求量遠超過兩河水量。

一開始伊拉克和敘利亞,蓋了很多水利設施,沒想到上游土耳其的水利設施後來居上,攔截掉幼發拉底河一半的水量,部分敘利亞的水利工程,甚至因此淪為蚊子設施,毫無作用。像1990年土耳其「阿塔圖克」大壩蓄水期間,就導致幼發拉底河直接斷流了整整9天,但土耳其是北約成員,敘利亞只能在心裡罵髒話。

接下來我們來看,位於非洲的世界最長河「尼羅河。尼羅河流經10個國家,但各國為了怎麼用水吵了幾十年,甚至差點打起來。早在1929年殖民時期,英國和埃及簽訂「尼羅河條約」,規定沿岸國家不能做出任何讓水量減少的行為,只有最下游以農立國的埃及,可以全權使用河水,不過後來其他國家覺得不公平,他們也想用尼羅河灌溉發電啊,就多次向埃及抗議條約不公,各國多年來紛爭不斷。到了2011年,主要支流「藍尼羅河」的發源地衣索比亞,開始興建大壩用來發電,這讓下游的蘇丹和埃及氣炸了,後來是美國出面調停,才讓這三國有望在今年達成協議。

但是在1950年到2000年,世界上發生1800多起關於水的國際衝突,這還不包括國內衝突或家庭紛爭,平均一年有36個水資源的衝突。這中間除了剛剛提到的國家級搶水大戰,同一國的也在搶。包括奈及利亞、馬利和肯亞,都發生過農人和牧民,搶水互殺的慘劇。不少戰亂事件,也把摧毀供水設施當作戰略,沒水活命的一方,當然就只能乖乖束手就擒,包括2006年以色列和真主黨的戰爭,以及2018年衣索比亞的族群衝突,都用上了這一個狠招。

除了人口爆炸,導致水資源長年供不應求,未來還有一大隱患,那就是氣候變遷。暖化會直接導致乾旱,缺水的地方更多,這個問題已經是現在進行式,還會導致冰川和冰帽消融,咦?融光了不是很好嗎?這樣就人人有水用啦!但這等於是預支未來的水,等全部消融後大家都沒得用!

水資源匱乏將會影響到國家的生存與發展,最後很容易訴諸武力,來捍衛水的主權與安全。聯合國早在1972年就警告,繼石油危機後,下一個就是「水危機」。照理來說,水資源應該要國際共享,各國政府合作解決水荒,但老實說,如果你只拿到一杯水,你會願意分鄰居半杯嗎?

今天琪斐大放送的關鍵字是#全球搶水戰 #拳頭護水權 #暖化加劇水荒

--------------------------------------

《#范琪斐ㄉ寰宇漫遊》每周四晚間九點在 #寰宇新聞台 播出,沒跟上的也沒關係,歡迎訂閱我們的 YouTube 頻道 🔔#范琪斐ㄉ寰宇漫遊 🔔https://reurl.cc/ZvKM3 1000pm準時上傳完整版!ㄒ

雲棲袾宏《答淨土四十八問》初探

為了解決印度半島 國家 的問題,作者釋淨蘊(黃意淳) 這樣論述:

佛教是世界三大宗教,2000多年前自印度半島,經東西方中印祖師大德不計其數前撲後繼、翻山越嶺克服重山萬水,史載約東漢明帝7 年(西元64年),終於傳至中國漢地,此精粹高度濃縮的外來文化,由起初的陌生隔閡,漸漸地以溫潤祥和的深刻內在,撼動漢地相異種族的炎黃子孫之心靈,經隋唐五代佛教八宗鼎盛、思想義理繽紛競榮,終落地生根發展出特屬中華民族的漢傳佛教,禪、淨、律、密與華嚴天臺、法相(玄奘)、三論(吉藏)等,彼此頻繁對話、交流激盪。浩浩歷史長流中,亦稱「釋」教的佛教又是如何,在原本以孔孟為尊的「儒」學,與追求羽化成仙的老莊之「道」間,總能找到安身立命的平衡點呢? 佛教真理般若空性,在流金歲月洗禮

融合、立足於傳統而重生…,如何成為當今21世紀的普世價值之一,其超然外道的空性智慧與契合漢地原生文化的「佛性說」流傳千餘年!而影響當代甚鉅的禪與淨土,相互的演變關係如何形成?蓮池大師(1523~1615年)法名袾宏,字佛慧,號蓮池,後世尊為淨土宗八祖,最後落腳於現今約杭州雲棲附近,復興五代興建之古寺,結廬度眾十方佛子風從,筆者探尋雲棲祩宏求道生涯與僧命歷程時,發現尊宿雖被稱作淨宗八祖,但蓮池大師在創建僧團、開山闢寺,立功、立德、立言之書札、著作,與禪門亦有不解之緣;例如:《禪關策進》、《楞嚴摸象記》等,故因緣際會與師長著作參考,擇《答淨土四十八問》—此雲棲祩宏(蓮池佛慧)早期問答集,管窺大師終

其一生戮力推動,禪淨共修實踐解行並重與教學相長之理路。 本論文共五章,第一章研究動機目的、方法與問題意識,溯及現代學術文獻;第二章為答者—雲棲袾宏(蓮池佛慧)與問者--虞淳熙(德園)師徒二人生平概述。第三章分門別類《答淨土四十八問》共48組的問答主旨,探析內蘊義理與修行實踐。第四章續前章重點:一.「禪淨共(雙/兼)修」二.「一心念佛」;藉由《四十八問》蓮池重視前述二大特點,及《四十八問》和其他相關著作完成時序,鋪陳出《四十八問》的獨特性與重要性,及禪淨念佛理事觀不僅在有明一代,對宗門或教下道風的融合會通,乃至可能影響至現今人間佛教,及人間淨土之開展。最後第五章,結論。

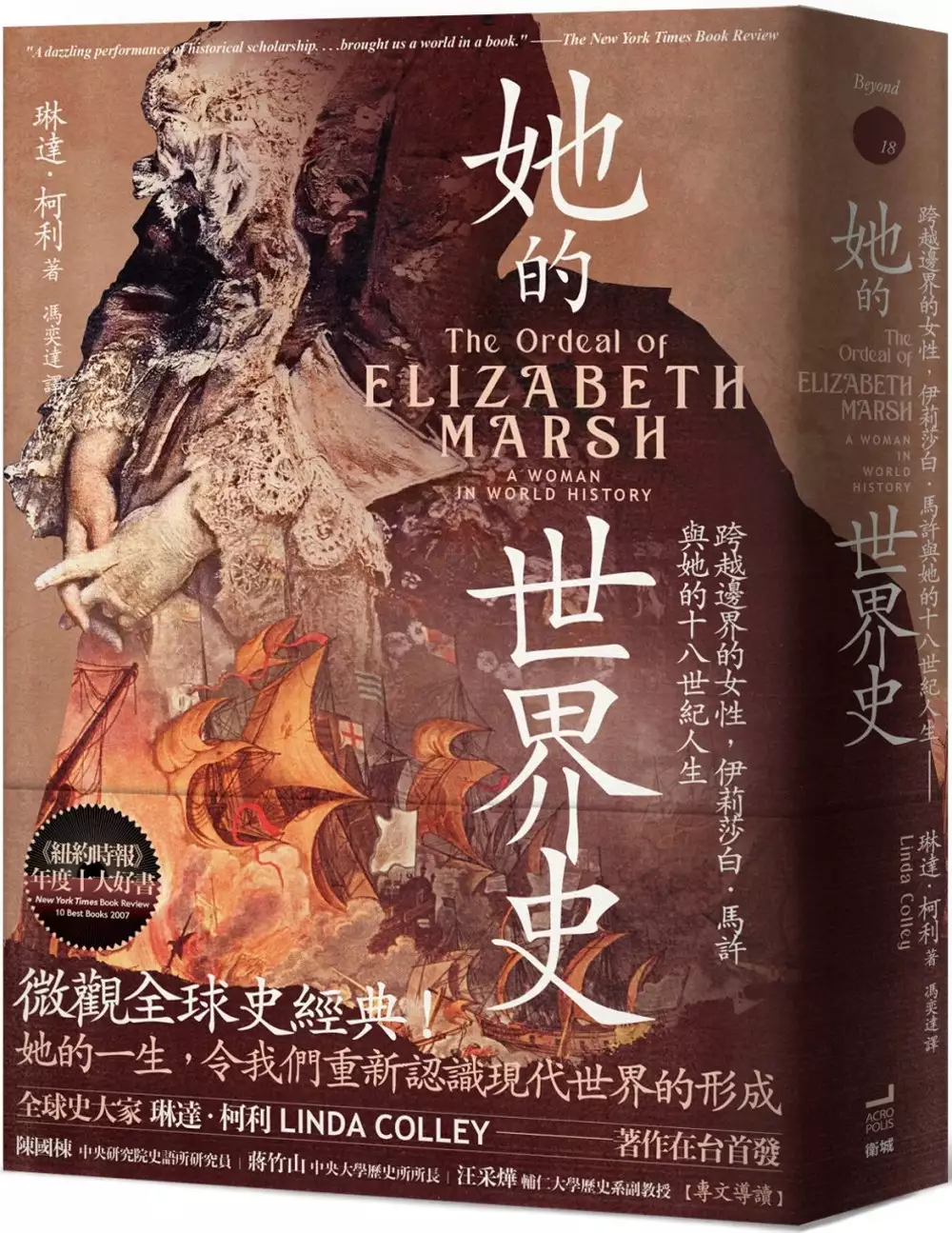

她的世界史: 跨越邊界的女性,伊莉莎白.馬許與她的十八世紀人生

為了解決印度半島 國家 的問題,作者琳達‧柯利 這樣論述:

★微觀全球史經典★ ★全球史大家 琳達.柯利 著作在台首發★ 全球歷史劇變的暈眩中, 一位女性用個體生命經歷的世界史 十八世紀是啟蒙運動、七年戰爭、美國獨立革命、法國大革命的時代。 也是大不列顛帝國擴張,洲際貿易、洲際移民、奴隸買賣盛行的時代。 本書從一位女性小人物的視角看歷史,重新認識現代世界的形成。 從一位小人物的生平,看到整個世界: ◆ 大英帝國最強海軍的幕後,文書、補給、眷屬生活是怎樣安排的? ◆ 近代以前的洲際貿易網絡,如何漸漸被帝國官僚與戰爭機器取代? ◆ 十八世紀,洲際之間的移民如何發生?又如何影響了家庭? ◆ 女性走向邊疆社會的

經驗,怎樣改寫了她們的生命故事? ◆ 帝國會給予,也會奪取!個體商人、奴隸、女性,又是如何在帝國的邊陲之地,經歷了世界的大歷史? 人們常說,歷史History就是His Story——男性的故事。但本書卻是從一位女性小人物的視角看見歷史。她的一生,具體而微地呈現了整個變動中的世界。 伊莉莎白‧馬許(1735-1785)生活在十八世紀,家族與大英帝國海軍有關,丈夫則與英國東印度公司有關。因此她的人生與受到軍事、商業這兩股形塑當時世界的力量影響,被驅策而行,跨越了汪洋,旅行了數個帝國,甚至也與台灣有個遙遠的相會!----她夫家的一位祖先曾造訪台灣,是第一個抵達台灣的英格蘭商人,見

到過鄭經,還獲鄭經贈送多樣禮物。 然而身為女性,伊莉莎白.馬許沒有私人財產權,且受到性別與階級束縛,使她既是活在一個日益全球化的世界,卻又同時面對著跨不過去的隱形界線。我們卻能由她的經歷,看到了當時的世界: ●她曾在二十歲時,被俘虜到摩洛哥,見到抱持伊斯蘭中心世界觀,欲強勢參與近代世界貿易的摩洛哥君主。 ●她曾在三十四歲時,出版了回憶錄,借用書寫的力量,度過婚姻和財務危機。 ●她曾在四十歲時,旅行印度次大陸,遊歷正被大英帝國納入統治的孟加拉,目睹當地人對外來者的反抗。 ●她既必須依賴娘家與夫家,在丈夫破產時,又必須窮盡智力手腕,為子女人生留下保障。 這位女性

的人生奇特而坎坷,既有全球連結、活動空間拓展所帶來的自由,也有社會法律習俗束縛下的高度不自由。她有機會旅行到遠方,接觸異文化。我們透過她的雙眼,看到當時的世界許許多多幽微的面向。 本書是「微觀全球史」的經典著作。作者琳達‧考利說:「我試圖在個人與世界的歷史之間縱帆操舵,『藉此讓兩者同時映入眼簾』。」這本書讓我們看見,歷史上那些宏偉、巨大、發生在遙遠地方,看起來與我們無關的事件,卻可能形塑著我們的世界,甚至形塑著每一個人。 本書特色 伊莉莎白.馬許的人生,有時是游牧人生,往往也是跨越邊界的人生。她所面對的不僅是洲際空間上的邊界,帝國之間的邊界,也是身為女性可以如何活著的隱形界

線。而她留下的紀錄,讓我們看見當時的世界,也讓我們認識一位女性在各種自由與諸般限制當中,不屈不撓的意志。 導讀 陳國棟(中央研究院史語所研究員) 蔣竹山(中央大學歷史系副教授) 汪采燁(輔仁大學歷史系副教授) 專業推薦 成令方(高雄醫學大學性別研究所榮退教授) 施靜菲(台灣大學藝術史研究所教授) 各界書評 「個人的一生,也就是個人的歷史,必然在時代的架構下進行,當中有命運的安排,也有個人意志的伸張。伊莉莎白.馬許堅強的意志,為她自己寫下獨樹一格的篇章。」----中央研究院史語所研究員陳國棟 「一場令人目眩神迷的歷史學術展演……(柯利)在一本

書中帶給我們一整個世界。」----《紐約時報書評》 「栩栩如生…….馬許非凡的遊牧人生不僅展現出那個時代的全球劇變……也讓我們看到她那不屈不撓的精神,永無止境。」----《紐約客》 「柯利令讀者從一位模糊女性開拓性一生……一躍而進入一則有關物質條件的艱辛、令人驚異的道德選擇的宏偉盛大的故事。」----《經濟學人》 「這是一本了不起的書,既因為書中內容,也因為這是一本全新品類的傳記……琳達.柯利寫了一本成熟的經濟冒險故事,涵蓋範圍極大……融合了她作為一位歷史學家、與女性故事研究者所有的技巧資源。這本書是一大成就,也是令人著迷的敘事。」----《衛報》 「這本著作串

起了歷史的精確縝密,與廣大想像力的延伸……柯利無可挑剔的清晰寫作風格,使得她寫起全球的複雜性顯得舉重若輕。她把史實揉合在一起的書寫是大師級的……她的書既動人,又深邃。」----《倫敦書評》 「柯利必須從各種史料來源拼湊資訊碎片;產生的成果乃是人物傳記重構的小奇蹟……牙買加的奴隸起意,摩洛哥的政治,設德蘭群島的鱈魚漁業,馬恩島的走私,海軍女眷的責任,孟加拉製鹽產業的組織:不只這些,還有更多,都被呈現在讀者眼前。」----《周日電訊報》 「這個令人耳目一新、而且往往驚人的敘事,打開了革命時代的一個嶄新面向。這本書使得我對十八世紀世界的認識,發生了位移。」----琳達.可伯(Lind

a K. Kerber),《仕女沒有憲政權:女性與公民義務》(No Constitutional Right to Be Ladies: Women and the Obligations of Citizenship)作者

亞洲地區氣膠特徵的衛星遙測

為了解決印度半島 國家 的問題,作者戴吉莉 這樣論述:

本論文聚焦於應用衛星遙測技術探討亞洲地區氣膠特徵。本研究分析2002至2009年間搭載於Aqua與Terra衛星上的中級解析度成像分光輻射度計(MODIS)所收集到的氣膠光學厚度資料,而地面氣膠監測網 (AERONET)觀測資料則用於驗證MODIS所得氣膠光學厚度,由MODIS 與AERONET所得之Angstrom指數與細微粒氣膠比例等資料則用之探討氣膠粒子的大小、類型與可能來源。另外,美國國家環境預測中心及國家大氣研究中心 (NCEP-NCAR)的再分析資料及全球降雨氣候中心 (GPCC) 資料則用於獲取研究區域的氣候參數。本研究詳細分析氣膠光學厚度與Angstrom指數間的相關性,以驗

證MODIS資料與16個AERONET測站資料所反演之結果,也分析MODIS與AERONET在不同季節的相關性,以瞭解不同氣膠類型在不同季節下此兩種觀測系統的差異。結果顯示:MODIS與AERONET的氣膠光學厚度具很高相關性(> 0.9),然而其對應的Angstrom指數則相關性不佳,若只考慮氣膠光學厚度值> 0.5的Angstrom指數部份,則有較佳相關性。本文進一步探討亞洲地區氣膠的持久源區,研究方法是將多年的氣膠光學厚度分佈圖就不同季節加以平均,即能顯現出主要的氣膠源區,而氣膠傳輸路徑地區或較短期的氣膠源區則會被平均掉。結果揭露出四個主要氣膠源區:(1)中國北部及西北部,及蒙古南部,

(2)中國東部,(3)印度半島東北部,及(4)泰國、越南及印尼等三國部份區域。本研究並分析氣膠源區內的平均氣膠光學厚度隨季節的趨勢變化,以及與氣象參數變化的關係。結果顯示源區氣膠的生成排放於觀測資料期間有增加的趨勢。 為瞭解這些主要氣膠源區對周圍地區的影響,本研究選取北京、釜山、大阪,台北、泰國莫拉限市、越南北江市做為試區,進行氣膠觀測資料的詳細分析。分析項目包括氣膠光學厚度的日變化、月變化、季變化及年際變化,以及與NCEP-NCAR及GPCC氣象參數間的變化關係;並分析Angstrom指數與細微粒氣膠比例等值以探討氣膠粒子大小與類型特徵;及分析季節風型態以瞭解氣膠粒子從氣膠源區傳輸到試

區測站的過程。研究結果顯示:當北京的日平均氣膠光學厚度>2.0時有最大的氣膠濃度。所選取的城市中,釜山及台北兩地在大部份季節裡有最小的氣膠光學厚度,其值小於0.5。莫拉限與北江兩地的氣膠光學厚度詳細特徵則是首次被探討。北京、大阪、釜山等地於春季沙塵佔氣膠成份較重要,某種程度上北江市也是如此,然而對所有選取城市而言夏季與春季期間人為污染及生質燃燒等都是貢獻氣膠的來源之一。另外,前述中國北部、西北部、及蒙古南部氣膠源區氣膠光學厚度的增加趨勢似乎也是造成大阪、釜山、北京等地氣膠光學厚度昇高之原因。