印象派作品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余素君寫的 怕熱的樹蛙 和薇若妮卡.布呂葉.歐貝爾托的 印象派全書:一本書看懂代表畫家及300多幅傑作,依時序了解關鍵事件與重要觀念,全面掌握一場藝術革命運動的演進全貌都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自城邦印書館 和積木文化所出版 。

國立臺灣師範大學 美術學系 蘇憲法所指導 張琇珍的 海洋映象之繪畫創作研究 (2019),提出印象派作品關鍵因素是什麼,來自於海洋、三次元、現成物、魔幻寫實。

而第二篇論文國立東華大學 藝術與設計學系 湯運添所指導 林芊佑的 「與光影共舞」林芊佑繪畫創作論述 (2019),提出因為有 光影、色彩、明暗、冷暖關係、印象派的重點而找出了 印象派作品的解答。

怕熱的樹蛙

為了解決印象派作品 的問題,作者余素君 這樣論述:

呱!呱!呱! 樹蛙悠閒地躺在荷葉上,享受夏日的清涼。 樹蛙忽然想到他收到綠色山莊的慶生會邀請卡, 於是匆忙地和點點往山莊的路上趕去! 唉呀!柏油路真是好燙啊…… 樹蛙要如何穿過重劃區中一棟棟的水泥建築, 安全地抵達綠色山莊呢。 地球環境因人類過度的開發,致使地球的自然資源大量耗盡,造成地球暖化、氣候變遷、溫室效應等等浩劫,自然生態嚴重失去平衡。專業畫家余素君老師長年關心環保議題,盼能藉由《怕熱的樹蛙》繪本故事,喚醒人們對環境的重視,引領孩童關心地球生態,認知保護環境珍愛地球的重要性。 ◎本書榮獲桃園市立圖書館補助!

印象派作品進入發燒排行的影片

當你從巴黎回來,無意間聽到一段音樂,發現音樂所描述的景象,就是塞納河的水波、或是聖心教堂的光影,或是蓮花池散出的香氣⋯⋯

你會爲這段音樂深深著迷,這就是印象派作品的魅力所在。

很多人不太喜歡彈印象派,或常認為聽不懂,是因為我們想在音樂中聽到情感的投射,或是我們尚未開啟想像力。

所以當我們聽印象派時,要來個腦筋急轉彎,同時感官也要打開,像在看風景,但心中有觸動地看著、聽著⋯

印象派的音樂,常常用聽覺描繪光影,或是描寫氣息,來聽聽德布西「飄散在暮色中的聲音與香氣」,音樂中的香氣是什麼樣子?

譜例:Danseuses de Delphes 特耳菲的舞姬們

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir

飄散在暮色中的聲音與香味

海洋映象之繪畫創作研究

為了解決印象派作品 的問題,作者張琇珍 這樣論述:

筆者從小生長於海港,家庭背景與生活經驗與海洋息息相關。本研究以海洋為背景,描寫有關海洋的生物,包括海中魚類,海上飛鳥及海港景物。本研究主要以具像寫實之表現手法,透過觀察海港各種魚類之生態,以平面繪畫之手法呈現。部分作品結合魚骨黏貼創作的白鷺鷥,以結合平面繪畫之複合媒材,呈現二次元和三次元空間概念。文獻分析部份以海洋相關創作研究,如魚類作為對象物觀看之可能性,在各種繪畫風格表現手法中,先透過文獻分析法與觀察法來建構基本的創意發想概念,透過具象寫實繪畫作品,結合視覺符號的繪畫表現方式。其他論述內容包含「魔幻寫實」、「攝影繪畫」、「現成物之運用」及「超現實藝術」等形式論述,以平面繪畫為主,攝影為輔

,捕捉魚類生態之各種樣貌,型塑「海洋映象」之可看性。研究者其另一系列係以複合媒材的手法,企圖將平面藝術的主體更具創意,探討創作研究的諸多可能,也指涉視覺繪畫在空間運用的多向思考,創作結構的轉換上,並以許多超越文字的描述,透過圖像本身透露豐富的想像空間,探討海洋映象的創作與論述。整體的創作研究價值與具體結論為 一、運用具象寫實的海洋符號繪畫容易傳遞海洋文化情感。二、以魚骨頭做成的白鷺鷥在視覺效果顛覆了平面繪畫形式。三、魔幻寫實系列作品建構個人新的創作想像空間。

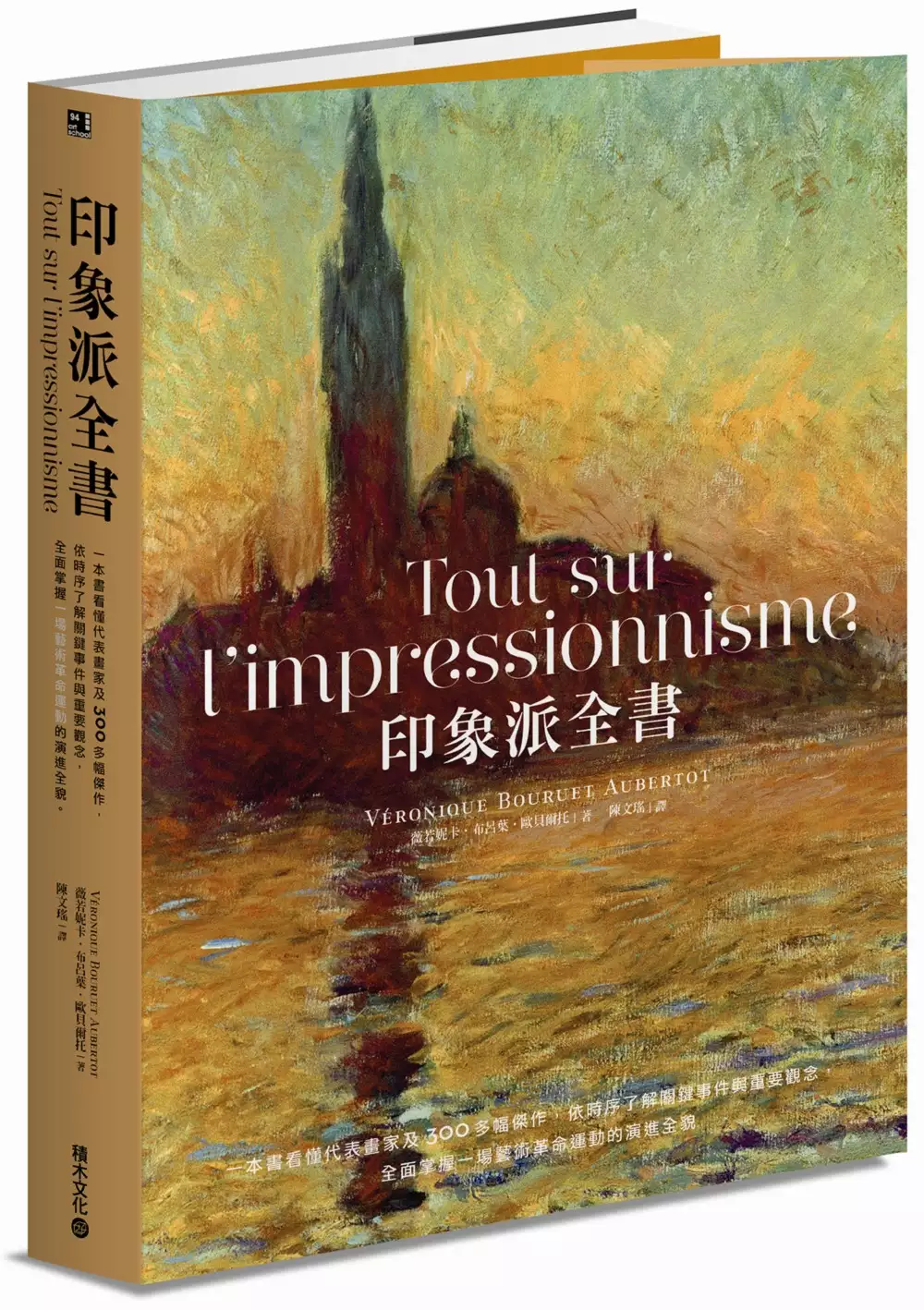

印象派全書:一本書看懂代表畫家及300多幅傑作,依時序了解關鍵事件與重要觀念,全面掌握一場藝術革命運動的演進全貌

為了解決印象派作品 的問題,作者薇若妮卡.布呂葉.歐貝爾托 這樣論述:

全面收錄印象派大師畫作, 以時間、空間、人物、事件勾勒出完整時代場景, 立體化呈現這場改變西方藝術的運動 莫內、雷諾瓦、竇加、羅丹、塞尚、梵谷等印象派藝術家在19世紀下半葉紛紛登上舞臺,他們用行動反抗學院派對藝術的種種僵化把持。時逢工業時代來臨,人們紛紛渴望走向新世界,這些被稱作「印象派」的藝術家,即使其作品受到歐洲主流壓迫,卻在新世界得到掌聲。 印象派在一個全新的時代中崛起,影響了後來眾多產業的審美發展如攝影、音樂等,同時也大大改變了展覽、畫廊、經銷商和作家,甚至是城市的發展和休閒活動。本書將從歷史的面向,帶給讀者全新的印象派觀念,以及數個在藝術史中激勵人心的時刻,並以極具代表性的畫作

對應整個印象派的發展,不僅是欣賞藝術大師的經典之作,更透過歷史背景深入理解在舊時代下,如何為「新思維」發聲、反抗。書中充滿你從沒看過的印象派圖像及故事,以及關於「解放」的定義。 「眼睛、情感、純粹感受可以且甚至應該成為真正的藝術家唯一的指引。這便是印象派教給我們的一課。學位、獎章、畫得好都與藝術無關,藝術要的不是一隻博學的狗而是一種靈感,一個『靈魂』。」 「這就是才華,洋溢的才華。這些年輕畫家擁有一種理解自然的方式,既不無聊也不平庸。這是何等的靈光一閃,何等有趣的筆觸!的確,這很簡略,但多麼一針見血!」 「印象派畫家是現代主義畫家,擁有與眾不同的敏銳雙眼,忘卻數個世紀以來積累在博物館裡的

畫作,忘卻學院的視覺教育(線條、透視與色彩),透過在自然明亮的場景裡——也就是離開畫室,不管是在路上、鄉野或是居家室內——持續直接而原始的體驗與觀看,他們得以重塑其自然之眼,自然地觀看,天真且直白地畫出所看到的一切。」 【藝界推薦】(依筆畫順序排列) 林平︱臺北市立美術館館長 張慈韡︱師大附中美術班老師 黃小燕︱國立臺灣藝術大學美術系專任教授 單煒明︱藝術博士、「藝術單飛」廣播主持人 劉俊裕︱國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授 謝哲青︱作家、知名節目主持人 「我常說閱讀印象主義不在書房,而是陽光和煦的樹蔭下、草原邊、小溪旁;儘管大口呼吸,享受陽光,接受土地與花草的滋潤,因為畫裡

一切秘密盡在自然中。」——藝術博士、「藝術單飛」廣播主持人︱單煒明 【本書重點】 印象派與它的時代 ◆19世紀下半葉,拿破崙三世開始巴黎改造計畫。寬闊的馬路、精準系統化的「奧斯曼」建築、污水排放系統、水和天然氣瓦斯輸送到各個樓層,而公共照明使得夜間活動熱絡起來,人們不再有半點恐懼。整座城市煥然一新,新興富有的資產階級也開始崛起。 〈雨天的巴黎街道〉古斯塔夫・卡耶博特,1877年。 當多數印象派畫家關注的繪畫主題轉向娛樂或大自然,卡耶博特充滿興趣的則是身邊的新興都會風景。這幅畫猶如一張照片,捕捉瞬間,概述了19世紀的世界,而奧斯曼的巴黎即是其嶄新的布景。 ◆幾個世紀以來,風景在美術學院所

奠定的類型裡一直處於次等地位。但一種風景新視野的革新於焉展開,隨著「畫你所見、所想、所感受的那些」口號,在印象派中引爆。 〈瓦茲河上的日落〉查爾斯.弗朗索瓦.多比尼,1865年。 弗朗索瓦對風景提出一種新的觀點,預告了印象派的到來,他正是其中的先驅者。 印象派,一種新的視野 ◆印象派畫家毅然決然地拋棄宏大主題與雄偉巨畫,將注意力集中在微不足道的小事、日常的平凡及暫停、懸置的時光。傾聽圍繞在他們周遭的一切,他們專注於這些細微的片刻,思索如何表現其中的詩意與情感。 〈鞦韆〉奧古斯特.雷諾瓦,1876 年。 一個背對著的男人、一個女人眼光望向另一邊、一張臉從後面背景露出來、一個小女孩站在角落觀察

這景象⋯⋯印象派畫家拒絕偉大的主題,偏好這些如攝影瞬間般被捕捉的微不足道。 ◆比起在畫室裡重組題材,印象派畫家擁有的是對描繪對象那直接而敏感的體驗;透過這樣的挑戰,一種新繪畫很快相應而生。所有關於美術的規則,無論是學校或學院裡教的,統統捨棄。在激動而快速的筆觸下,色彩取得主導,重新詮釋了形式、調性、印象,一切只剩下震盪、色彩、生命力、流動感。 〈國會大廈,霧裡光影一隅〉克勞德.莫內,1904年。 莫內有系統地將筆觸碎化為大量色點,表現出籠罩於霧裡的倫敦在光線衍射裡的景致。一切彷彿逐漸消逝、瀰漫開來,就算是堅固的國會大廈也不例外。 印象派,一種分歧的系統 ◆獨立藝術家在官方沙龍之外,亦千篇

一律吃了閉門羹,彼時的法國藝術圈幾乎不給他們任何立足之地。這些未來的印象派畫家,不願意被既定範本所約束,決定自由實踐他們的藝術,想辦法讓大眾認識他們的繪畫。於是印象派第一次展覽於1874 年4月15日開幕,可惜後續一片兵荒馬亂,這種新繪畫遭到大量而毫不留情的嚴厲批評,各種尖酸刻薄的議論四面八方湧來。 〈印象.日出〉克勞德.莫內,1872年。 這幅於1874年印象派第一次展覽時展出的作品,被認為是「印象派」一詞的源頭,自此被拿來指稱這個藝術團體。 ◆印象派多年來遭到蔑視,還得面對暗無天日的悲慘,對於這些鬥志激昂、選擇打破學院規矩與原則的年輕畫家而言,藝術之路既漫長而痛苦。在展出的困難、幾近侮辱

的評論暴力之外,他們一部分的人還要面對一貧如洗的現實。 〈睡蓮〉克勞德.莫內,1914-1918年。 1918 年停戰協定簽訂後不久,莫內決定將睡蓮系列數件作品贈送給國家。經過長時間的交涉談判,在友人、也是後來的部長會議主席喬治.克雷蒙梭那堅定不移的支持之下,終於在1922年簽署這8件作品的捐贈證明。而這8幅畫在1927年莫內過世後不久,在橘園美術館兩個由莫內親自設計的橢圓廳裡展示。 驚人的影響 ◆作為各個領域的革命者與創新者,印象派孕育且帶來了許多豐富的進展,且將烙印在後來持續湧現的前衛風潮裡。1886年印象派第八次展覽,出現了新成員秀拉、 西 涅 克。新印象派是由秀拉開始的,他將筆觸

的分割與純色的運用推展得更遠。秀拉的點描派,幾乎是逐字逐句地,執行著科學家謝弗勒的色彩同步對比理論——印象派原本即是受到他的啟發。 〈大碗島的星期日午後〉喬治.秀拉,1884-1886年。 展出於印象派第八次也是最後一次展覽,這幅巨畫顯示了秀拉在繪畫上的追尋。分割的筆觸,恪遵謝弗勒分解色彩的科學理論,畫布上的純色小點,最後形成藝術家想要的色調。星期日的水邊休憩活動原本就是印象派的主題,然而造型上的處理,點出新的取向。

「與光影共舞」林芊佑繪畫創作論述

為了解決印象派作品 的問題,作者林芊佑 這樣論述:

光影往往能影射出人物隱藏的特徵,表現藝術內容的所在。光影在繪畫藝術上,越趨重要,製造整個畫作的氛圍。創作者以光影效果的處理,在不同的時期,繪畫的形式與藝術風潮也不同;以藝術處理的不同角度追溯歷史,說明影子色彩的表現手法與光、影效果在繪畫史上的變革。讓學畫的人,想對光影的處理方式與手法,想進一步了解的人,能更快速掌握與明膫。 19世紀,當時大多數的印象派藝術家,發現室外光線對顏色的變化更加豐富。當時便興起應該到室外畫畫的風潮。台灣早期,因日本文化及西洋風潮,而與國際接軌。於是筆者想研究在寫生的風潮下,作為論文的探討重點,以作為日後繪畫的參考依據。油畫創作常常以油畫寫生的方式產出作品,畫家以

親身的經驗、體驗真實的生活及自然的樣貌來呈現,在自己內心裡深受感動鑑賞美的能力,以豐富感受提高創作的能力,學會欣賞別人的作品,從中學會西方油畫大師三位典範代表人物的繪畫風格與寫生創作手法,於繪畫上色彩冷暖關係的鋪陳、處理明暗的技法呈現在畫面。 在中西文化不斷的衝擊下,因著藝文素養豐富性,創作的多元性與自由的提升,寫生從自然再現的向度,提高至成為情意表達的載體。在科技的攝影技術進步、普及之後,寫生在繪畫的價值上,受到質疑,但藝壇上仍是佔有一席之地。期盼經由此研究,有助筆者於繪畫作品的產出與寫生的能力,期望能更上一層樓。