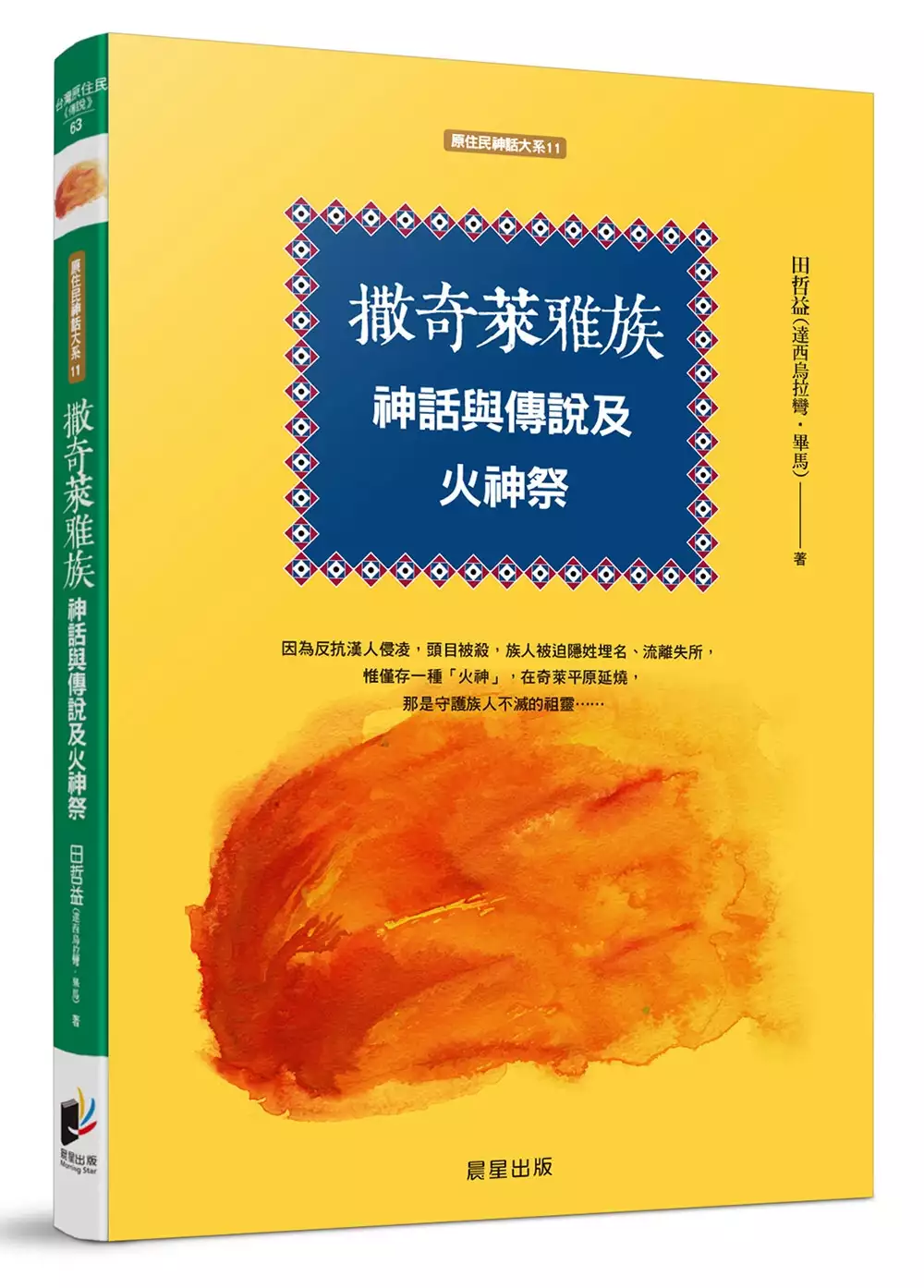

原住民九族的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦田哲益(達西烏拉彎.畢馬)寫的 撒奇萊雅族神話與傳說及火神祭 和蕭蕭的 預約一個亮麗的生命(99)(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺灣九族文化是指哪九族? @ 彰化小榮天地坊:: 隨意窩Xuite日誌也說明:目前台灣的原住民族,其中包括以往大家熟知的九族: 其實,是由於中部的某間遊樂園, 因為以原住民為主題,所為他們作的粗略劃分, 在早期,並沒有為原住民作真正的正名。

這兩本書分別來自晨星 和幼獅文化所出版 。

臺北市立教育大學 音樂學系碩士班 陳沁紅所指導 賴亭聿的 李和莆第三號小提琴奏鳴曲分析與詮釋 (2012),提出原住民九族關鍵因素是什麼,來自於李和莆、原住民、小提琴奏鳴曲、本土素材。

而第二篇論文國立新竹教育大學 音樂學系碩士班 張蕙慧所指導 劉紫虹的 中北部地區國小藝術與人文領域教師台灣民謠教學態度與實施現況之研究 (2006),提出因為有 台灣中北部地區、國小、藝術與人文領域、音樂教師、台灣民謠、教學態度、實施現況的重點而找出了 原住民九族的解答。

最後網站原住民文化園區讓你認識九族 - 生命力新聞則補充:原住民 文化園區讓你認識九族” is published by 生命力新聞in 生命力新聞. ... 的關係,平埔族已經失去原有的語言和習俗;而漢化淺的高山族多居住在山區,分為九族,也 ...

撒奇萊雅族神話與傳說及火神祭

為了解決原住民九族 的問題,作者田哲益(達西烏拉彎.畢馬) 這樣論述:

2007年正名的撒奇萊雅族,分布於花蓮奇萊平原,受十九世紀末期加禮宛事件影響,族人的文化長期被隱沒在歷史洪流中。經實地口傳調查與研究,本書揭開撒奇萊雅族口傳神話與傳說之多元面向,包括完整的故事分類,進一步看見撒奇萊雅族最深層的生命史。此外,對播粟祭、捕魚祭、收成祭、豐年祭與收藏祭等民族誌紀錄,以及為紀念加禮宛事件中喪生的頭目與族人而舉行的火神祭,皆有第一手的口傳採訪、踏查與記載,是了解撒奇萊雅族必備參考典籍。 本書特色 1.台灣原住民十六族當中,撒奇萊雅族是2007年正名的第十三個原住民族。主要分佈於花蓮奇萊平原的撒奇萊雅族,十九世紀末期因受漢人壓迫發生加禮宛反

抗事件,事件後族人逃逸融入阿美族之中,因此在日人後來的舊慣調查中無法被明顯辨識。80年代後,族人開始重新建立撒奇萊雅族口傳相關歷史與文化,終於在2007年正式成為台灣原住民其中一族。本書即正名後的撒奇萊雅族神話與傳說之實地口傳調查。 2.2006年部落舉辦首次火神祭(Palamal),此為紀念加禮宛事件中喪生的頭目古穆夫婦,古穆頭目被後人尊為「火神」。除了一年四季的農漁祭儀──播粟祭、捕魚祭、收成祭、豐年祭與收藏祭之外,火神祭已成為撒奇萊雅族近代非常重要的祖靈祭典之一,也是造訪其部落不可錯失的原鄉深度旅遊,本書有極為詳盡的口傳與民族誌紀錄。 3.神人與巨人(阿里嘎該)傳說是花蓮地區

非常重要的妖怪傳說,除了阿美族有相關傳說,撒奇萊雅族也廣為流傳族內的版本,神話與傳說反映的是一族原始心理與文化內涵的重要資產,本書採實地田野調查口傳文學,與文獻紀錄互相參照,是閱讀撒奇萊雅族文化不可缺的用典。

原住民九族進入發燒排行的影片

本集主題: #國立臺灣博物館 #臺灣原住民展

這次要再一次帶著聽眾朋友去逛博物館,邀請到館方解說員 #陳信鈞 來為大家介紹臺灣原住民展。

臺灣是西太平洋上的一個蕞爾小島,具備優越的地理位置及自然條件,人類早在數萬年前就已分批相繼移入,並在這塊土地上生息,開啟了史前文化的發展契機。

南島語族先民在冰河期後,又飄洋過海而來,成為原住民的祖先。

第一區

本區介紹臺灣在進入歷史時期以前,從舊石器時代到鐵器時代重要的史前文化。內容包括距今二、三萬年前,臺灣目前所知最早的化石人類:「左鎮人」,西部新石器時代各階段的文化遺物,東部新石器時代文化,特別是晚期「卑南文化」的墓葬與陪葬品,以及以十三行文化為代表的鐵器時代的文化內容。

第二區

本區共有11個展示主題,分別是:平埔族群文化、泰雅族、布農族、賽夏族、鄒族、排灣族、魯凱族、卑南族、阿美族、雅美族、邵族。

平埔族群

分布在臺灣東北部、西部的原住民族群,與漢人經過數百年的接觸,目前多已失去其固有文化與語言,而在臺灣的漢人卻也融入了相當成份的平埔族群血統。本區展出平埔族群中位於東北部的噶瑪蘭族、中部的巴宰族、與南部西拉雅族等三族重要的文化特色。

泰雅族

分布在臺灣中、北部等八縣境內內山區,地區遼闊,為臺灣原住民中第二大族。該族主要的物質文化特色為編織及紋面,其中貝珠衣尤為特出,而紋面則被視為是成年必要的象徵。

布農族

主要分布在臺灣中部山區,而以南投縣為中心,為臺灣原住民中第四大族。該族居住在約一千至兩千公尺左右的山區,傳統以山田墾燒與狩獵為主要的生產方式,男性衣服以皮製為主。臺灣原住民沒有文字,布農族卻發展出獨特的「祭事曆板」以記載年中的農耕祭典時序。

賽夏族

分布在新竹與苗栗兩縣,分為男群與北群,是臺灣原住民中人口較少的族群。該族在物質文化受泰雅族影響較巨,特別是服飾和紋面方面。矮靈祭為該族最盛大的祭典,也是其信仰之特色。

鄒族

分布在南投、嘉義與高雄縣境內,分為南鄒與北鄒,目前人口約有七千餘人。該族為山居族群,以狩獵為主,輔以燒墾農業。鄒族為父系氏族社會,各氏族有自己的獵場與漁場,大的部落則有男子會所。

排灣族

主要分布在屏東、高雄與臺東縣境內,是臺灣原住民中第三大族。該族在物質文化上以石板屋、陶壺、琉璃珠、青銅刀與雕刻而著名,發展出獨特的藝術傳統,也反映出階級制度的社會體制與對祖靈、靈蛇的信仰。

魯凱族

分布在臺灣南部的屏東縣霧臺鄉、高雄縣茂林鄉與臺東縣卑南鄉境內。該族亦為一階級性社會,著重貴族的家名與家系,因而發展出獨特的服飾與家屋雕刻。物質文化上亦以石板屋、陶壺、琉璃珠、與雕刻工藝而著稱。

卑南族

分布在臺東縣卑南鄉與台東市一帶,分為卑南與知本兩群。該族男子11至13歲舉行刺猴儀式,進入少年會所接受訓練,19至20歲舉行成年禮,這種年齡制度與會所組織,是卑南族立足台東平原的基石。

阿美族

主要分布在臺灣東部,花蓮、臺東與屏東一帶,是臺灣原住民人口最多的一族。該族為母系社會,行招贅婚,但男子成年後均納入年齡組織,奠定長幼有序的社會體制。物質文化上則以女性的製陶為特色。

雅美族

居住在臺灣東南方的蘭嶼島上,現今人口約三千餘人,是臺灣原住民唯一不居住於臺灣本島的族群。該族為典型的捕魚民族,精雕彩飾的拼板漁船,木雕、製陶與金銀工藝為其物質文化特色。該族稱「人」為達悟,所以近年來有有改稱為「達悟族」。

邵族

居住在南投縣魚池鄉日月潭畔,人口約兩百八十多人,是臺灣原住民人口最少的一族。傳統生產方式有農耕、狩獵、漁撈與採集。因為近日月潭之便,故發展出如「浮嶼誘魚」等多種獨特的捕魚方式與「獨木舟」等湖上交通工具。

「臺灣的原住民族」常設展區,目前展示的現生臺灣的原住民族,概分為原來的法定「原住民」九族及「平埔族群」三族,但由於原住民正名運動後,政府頒定新增為十六族,該館常設展區將配合時代的脈動,局部更新展示的內容及規劃。

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

李和莆第三號小提琴奏鳴曲分析與詮釋

為了解決原住民九族 的問題,作者賴亭聿 這樣論述:

李和莆教授至今創作了三首小提琴奏鳴曲,其中較常被演出的有第二號和第三號小提琴奏鳴曲。此篇論文主要是探討李和莆《第三號小提琴奏鳴曲》的演奏法取詮釋,第一章 緒論:說明研究此主題的動機與目的、第二章 原住民音樂在現代音樂中所扮演的角色:介紹音樂創作背景、第三章 作曲家生平簡介、第四章 樂曲分析、第五章 演奏風格與詮釋、第六章 結論。近年來已有越來越多國人作品的發表、演出,可以看出國內作曲家共同的努力經營;同時,也需要更多的舞台來使創作被提昇及看重。筆者期盼透過本論文的寫作,能有拋磚引玉之作用,激勵更多作曲家重視本土文化,讓獨特的台灣文化在世界舞台上發揚光大。

預約一個亮麗的生命(99)(二版)

為了解決原住民九族 的問題,作者蕭蕭 這樣論述:

雷驤、黃永武、曾昭旭、陳幸蕙、傅佩榮、夏祖麗等數十位名家面對面的心靈對話,傳達人生珍貴的經驗。 本書特色 蕭蕭先生以三十多年的教學經驗,敏銳、誠懇、善良的一顆心,特別為青少年編寫這本勵志專書。 本書啟示 藉由名家作品,讓讀者逐漸領會堅定、自立、達觀、快樂的人生正確方向,散發出光彩潔亮的一顆心。 主編者簡介 蕭蕭 台灣師範大學中國文學碩士,明道大學副教授。十二生肖屬豬,所以有豬「什麼都吃」(包括吃苦、吃虧)的雜食習性;十二星座屬獅子座,所以有「獅是深山林內的獅,知是心肝內裡的知」的定靜個性與深沉智慧;血型屬A,所以常浸潤在親情、友情、愛情、鄉情的呵護中,身受其苦也深得其樂。著

有詩、散文、評論、導讀等五六十種書。

中北部地區國小藝術與人文領域教師台灣民謠教學態度與實施現況之研究

為了解決原住民九族 的問題,作者劉紫虹 這樣論述:

本研究旨在探討台灣中北部地區國小藝術與人文領域音樂教師的台灣民謠教學態度與實施現況及其間的關聯性,並探討不同背景變項在台灣民謠教學態度與實施現況的差異性。本研究主要採問卷調查法,並輔以文獻分析法、訪談法來達成研究目的,以研究者自編之「調查問卷」及「訪談大綱」為研究工具,研究對象為台灣中北部六縣市250位國小音樂教師,有效樣本為161位。採描述性統計、t檢定、單因子變異數分析、皮爾遜積差相關、逐步多元迴歸等統計方法進行資料分析。選出13位受訪教師,進行半結構式質性資料之訪談,作為問卷數據之佐證。結論如下:(ㄧ)教師的台灣民謠教學態度表現良好。(二)多數敎師的台灣民謠教學活動表現良好。(三)敎師

對台灣民謠教材內容的看法大致屬於正面支持態度。(四)敎師對台灣民謠教學困難的因素表示認同。(五)對於台灣民謠教學態度,不同背景變項均未達顯著差異。(六)對於台灣民謠教學活動,不同背景變項中,性別、學歷達顯著差異。(七)教師對於教材內容的意見,性別達顯著差異;對於教學困難的意見,學歷、畢業科系達顯著差異。(八)教師的台灣民謠教學態度愈好,則在教學活動的表現愈好,且對教材內容的意見反應愈正向,對台灣民謠教學困難的意見反應愈少。(九)教師在台灣民謠教學活動的表現愈好,則對教材內容的意見反應愈正向,且對教學困難的意見反應愈少。(十)教師的台灣民謠教學態度對台灣民謠教學活動有良好預測力;教師的台灣民謠教

學活動對台灣民謠教學態度也有良好預測力。最後根據研究結果提出建議,以供教育行政主管機關、國小音樂教師、教材編輯者、師資培育機構及未來相關研究作為參考。

原住民九族的網路口碑排行榜

-

#1.孩子你們在哪裡?- 從九族到十六族- yukanyumin (@hujan0724)

最早對於原住民的紀錄,從荷西時期就有紀載,而日據時期為了便於管理對原住民有了其族群分類,大致將其分為九族(阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、魯 ... 於 matters.news -

#2.H.九族文化村-原住民部落區ww - 9族文化村( 'ω` ) - Google ...

H.九族文化村-原住民部落區ww · 請大家慢慢觀賞^^ · *圖片如有侵犯請來信告知 · [email protected] ... 於 sites.google.com -

#3.臺灣九族文化是指哪九族? @ 彰化小榮天地坊:: 隨意窩Xuite日誌

目前台灣的原住民族,其中包括以往大家熟知的九族: 其實,是由於中部的某間遊樂園, 因為以原住民為主題,所為他們作的粗略劃分, 在早期,並沒有為原住民作真正的正名。 於 blog.xuite.net -

#4.原住民文化園區讓你認識九族 - 生命力新聞

原住民 文化園區讓你認識九族” is published by 生命力新聞in 生命力新聞. ... 的關係,平埔族已經失去原有的語言和習俗;而漢化淺的高山族多居住在山區,分為九族,也 ... 於 vita.tw -

#5.九族文化村Formosan Aboriginal Culture Village - Facebook

8/1全國原住民日—九族原住民回娘家】 敬告親愛的原住民同胞,本村舉辦[九族727原住民回娘家] 活動已第15年,今年首次配合8月1日[原住民族日]舉行,歡迎您的蒞臨並特別 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#6.九族創世紀臺灣原住民的神話與傳說

書名:九族創世紀臺灣原住民的神話與傳說,ISBN:9789576385506,出版社:南天,作者:張世明,頁數:,出版日期:2001/06/01,類別:謠俗;傳說. 於 w.sanmin.com.tw -

#7.日月潭花火音樂嘉年華原住民獻聲 - 台灣好新聞

... 在伊達邵碼頭廣場舉辦「潭響原音」原住民音樂會,除了邀請在地原住民表演團體如逐鹿巿集、達瑪巒文化藝術團以及九族文化村文化工作隊之外,更邀請 ... 於 www.taiwanhot.net -

#8.18 別再「九族」了!原住民到底現在有幾族? on Apple Podcasts

我們在一次準備企劃的過程中,意外地發現自己對原住民族這麼的不熟悉,但是明明我們生活周遭都很常有原住民朋友啊! 所以決定將Shine從小到大的原住民秘密,在這一集原 ... 於 podcasts.apple.com -

#9.九族創世紀-台灣原住民的神話與 - 讀冊

九族 創世紀-台灣原住民的神話與. 張世明. 南天書局有限公司. 9576385504. 於 www.taaze.tw -

#10.原住民族委員會全球資訊網

泰雅族社會盛行織布與紋面文化,族人遵守祖先訓示gaga,以祖靈祭為最重要的祭儀活動。近年,因為原住民意識崛起、文化復振運動興起,與原來在民族分類上劃歸泰雅族的太 ... 於 www.cip.gov.tw -

#11.九族概論介紹

前言 台灣原住民在文獻上由其漢化程度,按前人分類而分成平埔族和高山族。平埔族居住在西部平原地區,與漢人接觸已久,大多漢化,已失去其固有語言文化;高山族居住在 ... 於 ici.nutn.edu.tw -

#12.【歷史上的今天】內政部核定原住民九族名稱首確立!

1954年3月14日,內政部正式核定我國九族的原住民名稱,分別是泰雅、布農、賽夏、鄒族、魯凱、排灣、卑南、阿美、雅美等九族。九族的分類最早是由日治時期 ... 於 news.cts.com.tw -

#13.原住民九族陶甕木雕工作坊 - 公司資料庫

公司名稱, 原住民九族陶甕木雕工作坊. 負責人, 潘濟仁. 登記地址, 台東縣卑南鄉利嘉村利民路81巷7號. 公司狀態, 歇業. 資本額, 3,000元. 於 alltwcompany.com -

#14.[問卦] 有人到九族是為了去了解原住民文化的嗎- Gossiping板

大家到南投縣九族文化村, 不外乎是去玩設施、坐纜車、賞櫻花、約會, 但九族顧名思義,有相當大面積的臺灣原住民族文化展示園區, 好奇這裡有人到 ... 於 disp.cc -

#15.九族文化村原住民日欢迎原住民回娘家 - 大纪元

保有原住民传统部落住屋及歌舞文化最完整的南投县鱼池乡九族文化村,为了让更多原住民一起体会传统文化,特别订七月二十七日为原住民日,邀请所有原 ... 於 www.epochtimes.com -

#16.你知道台灣現在有16個原住民族嗎?他們是這塊土地的先鋒者

標籤: cakuru, Kavurua, Taivoan, 九族文化村, 卡那卡那富族, 原住民, 台灣, 台灣原住民, 噶瑪蘭族, 大武壟族, 太魯閣族, 小林村, 平埔族, ... 於 www.thenewslens.com -

#17.九族文化村是一座以呈現原住民文化特色為主的主題樂園

九族 文化村是一座以呈現原住民文化特色為主的主題樂園,除了呈現台灣九大原住民族群的建築、文化外,還有歐洲花園和歡樂世界兩大區域。 於 kknews.cc -

#18.原住民的系統性分類概念衍變 - 藝學網

究取向,來做原住民的文化、社會、歷史變遷研究,當時的「土俗人種學講座」, ... 系統性的調查,經過這個調查,出了一本書,稱為「高砂族九族的確立之研究」,. 於 learning.moc.gov.tw -

#19.原住民部落 - 九族文化村

九族 文化村位於日月潭,是以台灣原住民文化為主題,所打造的歡樂多元的主題樂園,園區內有原住民文化、歡樂世界、歐洲花園和日月潭纜車等四大旅遊主題園區,每年二月櫻花 ... 於 www.nine.com.tw -

#20.Nエリア 2段ベッド 梯子付き 小島工芸 ベッド 木製2段ベッド ...

ホワイトウォールモカ ライトウェンジ レビューを投稿して協力する レビューを投稿しない 沖縄本島·離島·遠隔地配送不可 北海道·沖縄本島·離島以外 北海道 ... 於 www.matataiwan.com -

#21.[問卦] 有人到九族是為了去了解原住民文化的嗎 - PTT八卦政治

大家到南投縣九族文化村, 不外乎是去玩設施、坐纜車、賞櫻花、約會, 但九族顧名思義,有相當大面積的臺灣原住民族文化展示園區, 好奇這裡有人到 ... 於 pttgopolitics.com -

#22.九族原住民聯合教會 - PeoPo 公民新聞

在南投縣九族文化村,有一群來自台灣各地的原住民弟兄姊妹,年長者大約25年前就進駐九族迄今不乏年過八十的耆老。當我們遊園所能見到了雕像與圖騰,就也不 ... 於 www.peopo.org -

#23.九族文化村-原住民部落區 - 農業易遊網

九族 設施遊玩一整日+規劃完善的原住民文化村+纜車的山景及日月潭夕陽+夜櫻及火舞,敬業的服務及表演,真心覺得九族的品質很優!超值了! 記得攜帶雨衣及涼鞋,乾濕 ... 於 ezgo.coa.gov.tw -

#24.原住民爭的是「九族文化村」放大版原住民族博物館?

原住民 爭的是「九族文化村」放大版原住民族博物館? 林泉利 民進黨政府做出讓其它七縣市不開心的決定,因為原住民族博物館終於確定落腳高雄市澄清湖 ... 於 blog.udn.com -

#25.【南投魚池】九族文化村-歐洲花園、空中纜車~也可搭到日月潭

【南投魚池】九族文化村-歐洲花園、空中纜車~也可搭到日月潭、原住民部落參觀,吃布農族烤肉套餐~水戰場~清涼避暑祭(邀約). 121070. 於 mei30530.pixnet.net -

#26.8月1日原住民日原住民同胞可享半價暢遊九族文化村

8月1日為行政院訂定的「原住民日」,為回饋原住民,九族文化村將於8月1日當天辦理開放原住民族同胞享半價(390元)入園優惠。(圖/記者何秀菁翻攝) ... 於 www.atanews.net -

#27.原住民文化園區

原住民九族 傳統建築文化展示即是以聚落型態將各族傳統建築物依原住民各族主要之建築型態,包括泰雅族、賽夏族、阿美族、卑南族、雅美族、鄒族、布農族、排灣族及魯凱 ... 於 210.240.125.35 -

#28.台灣原住民| 網路百科

阿美族:台灣最多人口的族群; 布農族; 達悟族(原稱雅美族); 魯凱族; 賽夏族; 排灣族. 於 internetpedia.wikia.org -

#29.臺灣16族原住民族快速記憶口訣 - 翻轉教育

該口訣在今年(2016)國慶典禮上被主持人引用,引起原住民抗議,認為不 ... 問他們目前法定原住民族有幾族,我敢說十個人裡至少有八個會說「九族」。 於 flipedu.parenting.com.tw -

#30.【南投旅遊】九族文化村(一)

發現原住民的房子都是非常通風,只不過冬天不會冷嗎? 最辛苦應該屬(圖一)Ivy 的那間房吧!總要爬上爬下才能進 ... 於 ivy2156.pixnet.net -

#31.高山族概說

... 澤利先、排灣、卑南、阿美、雅美(即達悟)九族,這樣的劃分近似現代的分類方式。 ... 戰後1954年3月14日,內政部正式核定台灣的高山族原住民為泰雅、賽夏、布農、 ... 於 distance.shu.edu.tw -

#32.九族文化村-原住民部落@ 美人魚

從日月潭纜車返回九族,這才看見這家「香菇屋餐飲小吃」,真是相見恨晚,價格親民選擇性又多,但我們吃不下也沒時間吃了。 開始從九族至高點往原住民 ... 於 mermaid0429.pixnet.net -

#33.想了解台灣原住民文化?一起來看看台灣原住民文化介紹

九族 文化村除了有詳盡的原住民知識介紹外,還有各種體驗活動、文化藝術展覽,以及祭典舞蹈表演活動,讓你能深入探訪不同原住民文的生活方式、風俗民情及 ... 於 blog.sina.com.tw -

#34.原住民族日,來聊聊臺灣原住民族日的由來 - 欣傳媒

所以後來才開一間九族文化村遊樂園,我覺得要改名了。原住民族 ... 8月1日是原住民日,所以近期都會有相關系列的活動,桃園原住民族文化館一樓是攝影展。 於 blog.xinmedia.com -

#35.原住民九族介紹(117-010200-0001-038-002a)

為原住民九族的說明,內容有各族的創世傳說及音樂特徵等相關文字。 (5097459) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#36.9.以下有哪些是九族的傳統技藝?請在括號內打V 答

朱麗己架下交. 1. 你知道哪些原住民呢?請至少寫出5種。 答:阿美,邵族!鄧产,泰雅產. 2.九族文化村內有一句共同的問候語(娜魯灣)你能說出其含意嗎? 於 www.yjes.tc.edu.tw -

#37.九族文化村* 原住民部落

九族 文化村* 原住民部落日月潭纜車下車處就到了九族文化村全園規劃分成三座主題園區: 原住民文化歡樂世界和歐洲花園先看看原住民文化這棕色房子是九族 ... 於 fang3355.pixnet.net -

#38.原住民至九族文化村入園參觀享半價優惠,觀迎多多利用!

八月一日為行政院訂定之「原住民族日」暨九族原住民日,九族文化村特別回饋開放原住民族同胞半價(新台幣420元)入園參觀同慶。 · 時間:本(107)年8月1日當天。 · 招待對象: ... 於 coia.kcg.gov.tw -

#39.充滿原住民風格的-九族文化村 - Potato Media

九族 是一個充滿原住民文化的一個園區裡面很大所以一整天絕對夠你逛如果逛完了...旁邊還有日月潭 可以坐纜車❤️ 日月潭也很好逛!很漂亮 . 於 www.potatomedia.co -

#40.想了解台灣原住民文化?一起來看看台灣原住民文化介紹

九族 文化村除了有詳盡的原住民知識介紹外,還有各種體驗活動、文化藝術展覽,以及祭典舞蹈表演活動,讓你能深入探訪不同原住民文的生活方式、風俗民情及 ... 於 facvnine.pixnet.net -

#41.九族文化村-原住民部落區 - 環教趴趴GO-環境設施場所介紹

場所名稱九族文化村-原住民部落區 · 場所簡介 九族文化村位處臺灣的心臟位置,佔地62公頃,創立於民國75年7月27日,北四周保有原始森林風貌,西向日月潭,南負水社大山景色 ... 於 eego.epa.gov.tw -

#42.【轉知】九族文化村回饋開放原住民族同胞半價優惠

八月一日為行政院訂定之「原住民族日」暨九族原住民日,本村特別回饋開放原住民族同胞半價(新台幣420元)入園參觀同慶。 於 ab.hl.gov.tw -

#43.認識原住民的文化 - 台灣生活快訊

高山族依其分佈地區與文化差異本分為九族,由於與漢人接觸較晚,漢化較淺,大部分保有其固有文化特質、語言及傳統習俗。根據行政院原住民族委員會統計,國內現有原住民 ... 於 www.pat168.com.tw -

#44.九族文化村股份有限公司回饋開放原住民族同胞半價(新台幣 ...

最新消息 · 一、活動日期:民國106年8月1日當天。 · 二、招待對象:全國原住民同胞含山地及平地原住民族群。 · 三、當日入園者需持戶口名簿證明原住民籍始可購買半票入園。 於 www.pthg.gov.tw -

#45.原住民九族的特色與祭典 - 齊天大聖

麻將遊戲鬥地主線上撲克牌SEO關鍵字點擊服務各種點擊付費廣告服務網頁設計公司臺灣原住民分為阿美族、泰雅族、卑南族、布農族、排灣族、雅美族(達悟族)、魯凱族、鄒 ... 於 bir86llawsomc.pixnet.net -

#46.商業類篇名: 結合原住民的遊樂園-『九族文化村』 作者

光產業,且九族文化村結合的原住民文化來吸引遊客,希望藉由本報告來了解主. 題樂園以及九族文化村各項行銷手法與特色。 ○分析主題樂園的不同之處. ○分析九族文化村 ... 於 www.shs.edu.tw -

#47.【羽諾遊記】九族文化村遊樂設施/原住民部落文化園區介紹

奉上店家資訊店家名稱:九族文化村店家電話:049-2895361 營業時間:平日-09:30~17:00, ... 接著就要來介紹九族文化村的原住民部落的一些文化啦. 於 v84454058.pixnet.net -

#48.原住民各族群介紹

國一教材(原住民) 班級: 姓名:. =雅美族. 多啦A夢和大雄去九族文化村玩,請你以你的歷史知識為他介紹一下吧! 除了九族文化村之外,還有其它綱站可以上去看看喔! 於 www.mlsh.tp.edu.tw -

#49.台東縣原住民新九族文化協會成功鎮-和平社區-據點資料

台東縣原住民新九族文化協會成功鎮-和平社區 · 據點資料 · 周邊景點 · 地圖 · 公告資訊 · 活動成果 (僅列出最新4筆). 於 ccare.sfaa.gov.tw -

#50.研究資源- 博碩士論文

使用高解析度DNA定序法來分析台灣九族原住民與台灣漢人HLA class I A 基因的遺傳多態性:應用於探討台灣原住民的起源與擴散. 族群: 跨族群. 於 www.tipp.org.tw -

#51.台灣原住民文化園區旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖

原住民九族 傳統建築文化展示以聚落型態,將各族傳統建築物依原住民各族主要之建築型態,包括泰雅族、賽夏族、阿美族、卑南族、雅美族、曹族、布農族、排灣族及魯凱族, ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#52.九族文化村,2021年版,九族櫻花祭、原住民文化、遊樂設施

再訪九族文化村。 說是再訪,但對於我小時候來玩的記憶幾乎完全消失,只記得一個在黑暗中的雲霄飛車(小時候覺得很恐怖),還有有些關於原住民的介紹, ... 於 iambp6.pixnet.net -

#53.九族文化村的原住民阿姨讓我穿的阿美族衣服。哈哈。好....紅喔 ...

2229 Likes, 25 Comments - Ikulaoshi佐藤生(@ikulaoshi) on Instagram: “九族文化村的原住民阿姨讓我穿的阿美族衣服。哈哈。好....紅喔! 於 www.instagram.com -

#54.18 別再「九族」了!原住民到底現在有幾族? - SoundOn

我們在一次準備企劃的過程中,意外地發現自己對原住民族這麼的不熟悉,但是明明我們生活周遭都很常有原住民朋友啊! 所以決定將Shine從小到大的原住民 ... 於 player.soundon.fm -

#55.九族文化村的簡單介紹,準備旅遊的別錯過

九族 文化村村中的原住民文化區指的是民居住宅區域,住宅群建築很好的保留了傳統文化特色。整個村莊景觀以族群為單位,總共分為九個村,各村景觀特色鮮明,而又相互融合, ... 於 funintw.com -

#56.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 小博士信箱

題目. 你去過九族文化村嗎?九族是哪九族?後來又再加上了一族,所以台灣的原住民族總共有十族,請寫出是哪十族。 · 答案. 泰雅族、賽夏族、布農族、阿美族、鄒族(曹族)、 ... 於 kids.tpml.edu.tw -

#57.征選遊:台灣南投原住民文化大觀 - 東網

歷史從來都是寶貴,台灣原住民文化,台灣人更視之如文化珍寶。早在80年代,以原住民文化為主題的樂園「九族文化村」已在南投縣魚池鄉開幕,其九族名字 ... 於 hk.on.cc -

#58.歡迎光臨忠孝國小610溫暖的小窩 - 優學網

主題:九族文化村校外教學. 內容: 達悟族 1. 地理-達悟族是台灣原住民唯一居住於海島上的民族,你知道是哪一座島嶼嗎?蘭嶼島 於 tw.class.uschoolnet.com -

#59.九族文化村股份有限公司將於8月1日原住民族紀念日提供具原 ...

當日為便於原住民遊客身分認證作業,僅限由九族文化村大門進入,請原住民遊客務必持國民身分證或健保卡及戶口名簿等雙證件,方便大門售票處服務人員快速認證通關。 為配合 ... 於 aborigines.e-land.gov.tw -

#60.別再「九族」了原住民現在有幾族? - LIFE生活網

日據時期,日本學者將台灣原住民粗分為平埔族與高山族,而高山族分為九族:泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、魯凱族、排灣族、卑南族、阿美族、達悟(雅美)族 ... 於 life.tw -

#61.九族辦原住民免費入園活動_南投縣 - 台灣新聞網

八月一日是原住民族日,來自台灣各地14個民族一萬多位的原住民一早湧進九族文化村遊園慶祝他們的原住民族日,這是九族文化村第15次舉辦原住民免費入園的「原住民回 ... 於 www.5ch.com.tw -

#62.成為「邵族人」: 基因科學與原住民正名的認同政治

臺灣原住民也由九族增加到至今十六族。2001年8月邵族脫離鄒族,成. 為官方承認的第十族,是第一個正名成功的臺灣原住民族。2002年12月. 噶瑪蘭族脫離阿美族成為第十一 ... 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#63.九族文化村-原住民部落區- 環境教育設施場所

九族 文化村-原住民部落區為第一個以文化保存取得環境教育設施場所認證的主題樂園,園區內介紹原住民每一族群之獨特文化、傳統習俗和與自然共生的環境智慧,並教育民眾 ... 於 www.ntepb.gov.tw -

#64.認識台灣原住民文化 - 台中教育大學

現今台灣的「原住民」(平埔族或高山族)尚無直接證據證明與上述舊石器時代有關。 ... 至2008年為止,臺灣之原住民已增為十四族,除上列九族之外,「邵族」原被歸類於 ... 於 www.ntcu.edu.tw -

#65.九族文化村/日月潭纜車 - 南投假期

九族 文化村位於臺灣南投縣魚池鄉,是一座以臺灣原住民九大族群為主題的樂園,全區面積廣達62公頃,是依山建造的遊樂園區;2009年,九族文化村闢建完成日月潭纜車,由 ... 於 ntbus.welcometw.com -

#66.【南投魚池】原住民舞蹈的力與美~九族文化村(下)

到了九族文化村,有些遊客會刻意排好長的隊伍去搭日月潭纜車,因為排隊耗費太多時間而錯過了這裡的原住民舞蹈、祭典的表演,其實,如果真的來到九族文化村, ... 於 l50740.pixnet.net -

#67.九族介紹

除此之外浪漫唯美的歐洲花園有著媲美國外的精緻風貌,豐富的原住民文化也是九族文化村的重點特色,從原住民族群傳統的服飾、建築、圖像、美食、音樂等,充分展現台灣原 ... 於 ind.ntou.edu.tw -

#68.原住民九族,大家都在找解答。第1頁 - 旅遊日本住宿評價

原住民九族 ,大家都在找解答第1頁。前言台灣原住民在文獻上由其漢化程度,按前人分類而分成平埔族和高山族。平埔族居住在西部平原地區,與漢人接觸已久,大多漢化, ... 於 igotojapan.com -

#69.原住民

台灣原住民是指過去七、八千年以來,陸續在台灣出現並且定居的族群,可以分為高山九族和平埔十族。 高山原住民:現今住在台灣高山地區和東部,有泰雅族、賽夏族、布農 ... 於 www.njes.chc.edu.tw -

#70.九族文化村台灣原住民紀念郵票 - 蝦皮購物

未攤開尺寸比A4小一點,設計成郵票的樣子(不具郵票功能)。品項良好但有些灰塵,很適合贈送給外國友人購買九族文化村台灣原住民紀念郵票. 於 shopee.tw -

#71.別再「九族」了原住民現在有幾族? - Yahoo奇摩新聞

日據時期,日本學者將台灣原住民粗分為平埔族與高山族,而高山族分為九族:泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、魯凱族、排灣族、卑南族、阿美族、達悟(雅美)族 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#72.臺灣原住民族- 维基百科,自由的百科全书

前者包括住在臺灣山地和東部的9個族群:泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、魯凱族、排灣族、卑南族、阿美族、和達悟族。後者則包括原居於臺灣北部和西部平原,現已幾近消失的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#73.原住民的分佈與來源

⊙高山族依其分佈地區與文化差異分為九族,人口約三十萬。 一、泰雅族(Ataya):分佈於台中、埔裡、花蓮一線以北之山區,包括台中、南投、苗栗、 ... 於 163.28.10.78 -

#74.【 原住民英文】認識台灣原住民各大祭典! - 25Hoon 線上英文

當我們遇到外國人時,要如何介紹台灣的原住民文化呢?大家知道台灣有幾族嗎?想必大家一定去過九族文化村吧!台灣真只有九族嗎?讓我們用英文更了解 ... 於 25hoon.com -

#75.九族- 教育百科

臺灣原住民,包括阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、曹族、魯凱族、賽夏族、雅美族。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#76.TBMC - 汉珍数字图书

台灣的原住民依居住地被分為平埔族和高山族兩大族群。 ... 高山族分為九族,包括了:泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、排灣族、魯凱族、卑南族、雅美族和阿美族。 於 www.tbmc.com.tw -

#77.原民歌舞飆熱情!九族賞西班牙高第建築、大玩水漩渦

台灣原住民不只有「九族」,正確答案是「十六族」!然有些人印象中還停留在九族,因許多人的校外教學中都曾來過南投的「九族文化村」。 於 www.chinatimes.com -

#78.九族文化村- 遊客評語- 能體驗原住民文化的遊樂園 - TripAdvisor

能體驗原住民文化的遊樂園. 九族文化村的評論. 2019年11月24日透過行動裝置. 除了現代化的遊樂設施之外,還有台灣特有的原住民文化以及建築特色,此外也有原住民的餐點 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#79.新原住民族的成立

富兩族原住民的出現,請問這些新原住民 ... 鄭治時期,對原住民的稱呼有「土民」 ... 有九族。「山地同胞」的名稱在1994 年正. 名為「原住民」。1997 年行政院成立「原. 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#80.原住民九族山地情歌-于嘉珍-6/CD※特價商品,須自付運費, 不 ...

2021年11月超取$99免運up,你在找的原住民九族山地情歌-于嘉珍-6/CD※特價商品,須自付運費, 不適用滿額免運費※就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關 ... 於 www.ruten.com.tw -

#81.台灣十六族原住民族

台灣十四族原住民族簡介 ... 邵族Thao最初住在水社湖(日月潭前身水沙連)的西岸湖畔,是原住民族十族中漢化最深的一族了,直到 ... 中國文化大學 原住民學生資源網版權所有. 於 indigenous.pccu.edu.tw -

#82.原住民圖騰服飾- 禮賀台灣"原民部落" | flyingV - Pinterest

「禮賀台灣」基本版製作時,其中有一張”原住民圖騰”,主要是介紹台灣原住民,原以為台灣原住民只有九族,直到關心這話題時,才知道不止這九族;官方認定的族群有:泰雅 ... 於 www.pinterest.com -

#83.部落市集 - 順益臺灣原住民博物館

九族 創世紀:台灣原住民神話傳說. 135. 2040010003204. 遠古台灣的故事. 300. 2040010003203. 十九世紀歐洲人在台灣. 300. 2040010003202. 台灣文化事典. 於 www.museum.org.tw -

#84.原住民文化-知識百科-三民輔考

臺灣原住民族約有55萬人,佔總人口數的2%,目前,經臺灣中央政府認定的原住民族共有16族。 上表前九族(依人口排序)為1948年由國立臺灣大學民族學研究室所劃分的九大族群, ... 於 www.3people.com.tw -

#85.別再「九族」了原住民現在有幾族? - LINE TODAY

日據時期,日本學者將台灣原住民粗分為平埔族與高山族,而高山族分為九族:泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、魯凱族、排灣族、卑南族、阿美族、達悟(雅美)族 ... 於 today.line.me -

#86.18 別再「九族」了!原住民到底現在有幾族? - Firstory

我們在一次準備企劃的過程中,意外地發現自己對原住民族這麼的不熟悉,但是明明我們生活周遭都很常有原住民朋友啊! 所以決定將Shine從小到大的原住民 ... 於 open.firstory.me -

#87.認識原民16族議員林光榮教口訣並籲原民經費專款專用 - 新竹縣 ...

林議員並呼籲縣政府,對於原住民經費應專款專用。縣府原民處處長蕭烽政表示:中央原民會核撥下來時就已劃分清楚,縣府依規定辦理。 於 www.hsinchu.gov.tw -

#88.九族文化村-原住民部落巡禮

從日月潭坐纜車回九族後,步行來個原住民部落巡禮,首先來到了萬山神石,好大一顆石頭阿... 萬山神石的介紹,萬山神石是依照高雄縣萬山鄉所發現的巨石 ... 於 payton0325.pixnet.net -

#89.九族Part2~海賊,纜車,原住民 - 蝙蝠狸的第二人生- 痞客邦

請個假~忙裡偷閒這天,來到位於南投的九族文化村原因...海賊出了第二彈囉!! 另外,上次沒機會好好逛原住民文化介紹,所以再來一次大門口有大大的廣告 ... 於 batfox622.pixnet.net -

#90.九族文化村-7/27招待原住民朋友免費回娘家暢玩一天

7/27是九族文化村招待原住民朋友免費回娘家暢玩一天的日子*當日通常有至少1-2萬名的原住民籍朋友湧入園區,宛如大型同樂會非原住民的朋友也歡迎您當日 ... 於 goodlife.tw -

#91.“原住民族”还是“少数民族”? - BBC News 中文

台湾原住民运动的开展和台湾民主化进程有密切相关的历史. ... 我九十年代來台灣度夏時曾經參觀過那時做成主題公園的「九族文化村」,卻並沒有記住都有 ... 於 www.bbc.com -

#92.將其區分為今日泛稱的平埔族及高山族

居住於日月潭的邵族. 原住民,準備外出打. 獵的情形。(原攝影 ... 三、今政府正式認定的原住民共有14族:包括高山九族、邵族、噶瑪蘭族及由泰雅族分出之太魯閣族、賽德 ... 於 web.kshs.kh.edu.tw -

#93.原住民娃娃的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

還有原住民頭巾、原住民衣服、原住民背心、原住民繪本、原住民石板。現貨推薦與歷史價格一 ... (企業寶寶公仔娃娃)全新附盒九族文化村Q版原住民公仔吊飾!--值得收藏!/$ 於 biggo.com.tw