古 亭 河 濱 公園 現況的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林芬郁寫的 公園地景百年流轉:都市計畫下的臺北,邁向現代文明的常民生活史(特贈「日治臺北市區計畫街路並公園圖」) 和周聖心、徐銘謙、陳朝政...等的 千里步道,環島慢行:一生一定要走一段的土地之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺北市新店溪河濱公園使用者之現況評估也說明:本研究旨在探討臺北市新店溪河濱公園使用者對河濱公園運動設施及公共設施規劃管理之重視程度及滿意度,針對福和、古亭、中正、華中及雙園等河濱公園現場活動民眾進行 ...

這兩本書分別來自貓頭鷹 和新自然主義所出版 。

國立臺北大學 歷史學系 洪健榮所指導 劉宸瑄的 鐵道與煤礦業文化資產保存之研究 ——以平溪線為例 (2020),提出古 亭 河 濱 公園 現況關鍵因素是什麼,來自於平溪線、鐵道觀光、文化資產保存、地方新聞、平溪線百年紀念。

而第二篇論文南華大學 建築與景觀學系 陳正哲、呂適仲所指導 林毓宸的 林劍峰畫師之彩繪研究 (2020),提出因為有 林劍峰、傳統彩繪、畫師、古蹟修復的重點而找出了 古 亭 河 濱 公園 現況的解答。

最後網站古亭河濱公園的推薦與評價,YOUTUBE - 最新趨勢觀測站則補充:在古亭河濱公園這個產品中,有260篇Facebook貼文,粉絲數超過147的網紅Y.H. Photogravity,也在其Facebook貼文中提到, 【台北○ 靜夜】 霞光過後,緊接著是藏青色夜空,我 ...

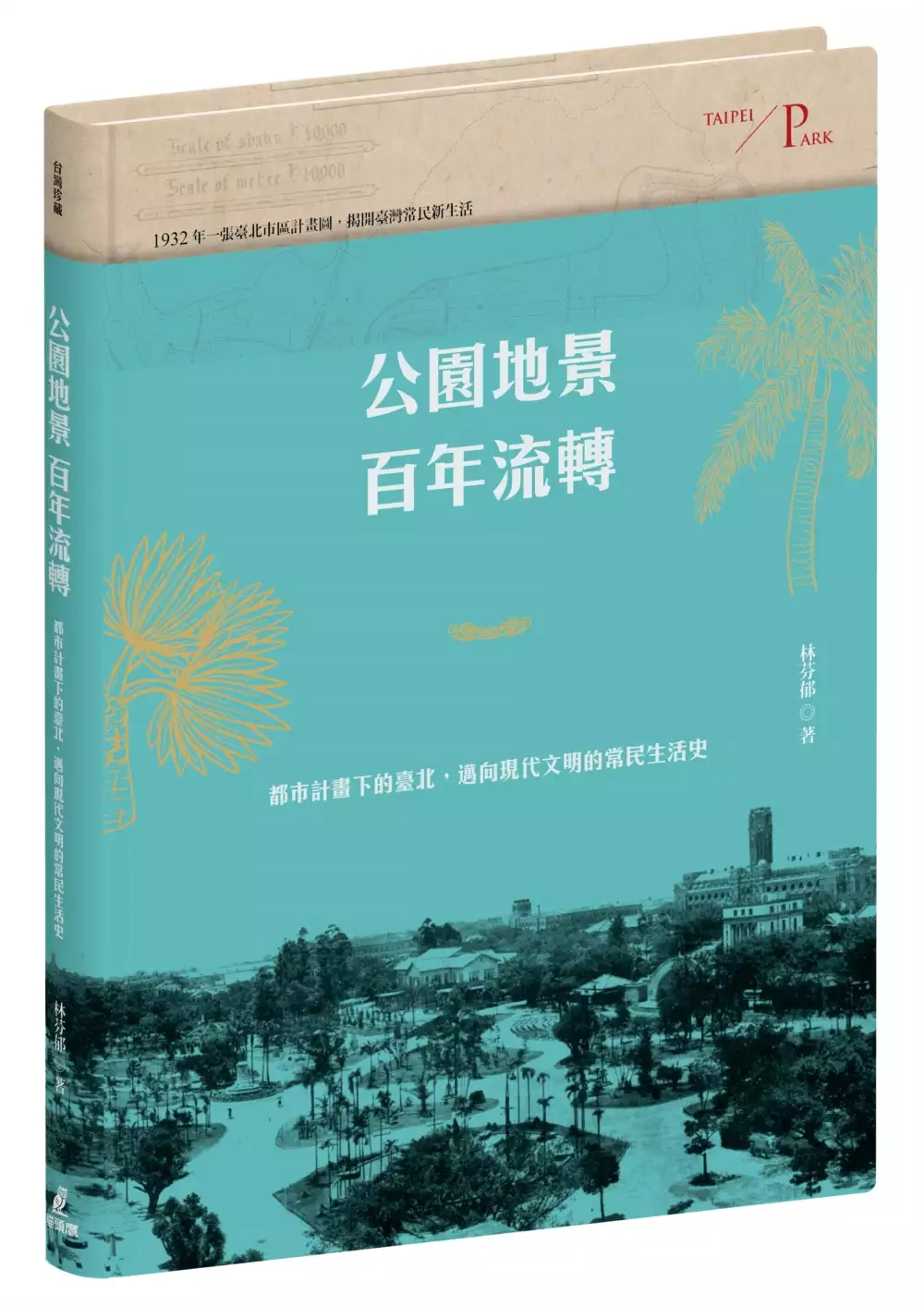

公園地景百年流轉:都市計畫下的臺北,邁向現代文明的常民生活史(特贈「日治臺北市區計畫街路並公園圖」)

為了解決古 亭 河 濱 公園 現況 的問題,作者林芬郁 這樣論述:

一座城市,總少不了公園 都市叢林中的唯一綠地,誕生於台灣不過120多年 ◎特別贈送: 1932年日治「臺北市區計畫街路並公園圖」 「臺北公園系統」古今對照賽璐璐透明片 ●1932年一張市區計畫圖,揭開臺北邁向現代化之路 ●從圓山公園開始,追索17座公園的百年歷史變遷 ●溜狗、運動、漫步、沉思之餘,那些你需要知道的公園知識 ◇為什麼臺灣會有公園? 大安森林公園、二二八和平公園、植物園,這些熟悉的城市綠地,都是起自於二十世紀初臺北都市計畫的成果。當時日本政府意圖將臺灣帶向現代化的道路。隨「星期制度」出現,大眾交通系統發展,時間與空間的雙重變革,開啟臺灣人的休閒風

氣。公園成了大眾的休憩場所,並兼負保健、防災等重要功能。1932年都市計畫中規劃了17座公園。 日治時期,政府還拆除了臺北城牆,鋪設有美麗行道樹和安全島的三線道路,現今愛國東路、中山南路、忠孝西路、中華路等三線道,是臺北車水馬龍的街道,但是當年卻因人煙稀少成為情侶約會好所在,臺語老歌〈月夜愁〉說的就是這道路上發生的故事;而現在時興的路跑,在當時的三線道就舉行過了呢! ◇公園深入日常,休閒中有濃濃的「政治」味 公園和許多現代化設施一樣,都是日本政府「二手移植」的成果。將歐美公園的音樂亭、噴泉造景與西方的博物館、博覽會、動物園等空間「再現」於公園內,民眾可以在精心塑造的空間中,接受文

明洗禮,體驗前所未有的新鮮事,例如棒球比賽、相撲比賽、音樂表演等,當時《臺灣日日新報》還會刊登音樂會曲目。 此外,圓山公園中的臺灣神社與植物園內建功神社的祭典儀式,還有公園內的收音機體操,都是讓民眾在享受休憩活動之餘,強化愛國意識、健身保國的思維,也是「教化」國民的有效方式。 ◇隨歷史變遷的公園命運交響曲 17座公園百年來的命運各不相同,有些因戰爭工程停擺,有的存續至今,如二二八和平公園。戰後有些被當成居民聚落、眷村用地、國防軍事基地等,有些甚至直接改變用途放棄建設公園。 不久前因圓山文化遺址產生爭議的圓山自然景觀公園,戰時將運動場改建為軍醫院,戰後曾供美軍顧問團使用,後改建為中山

足球場,在2010年又成為花博用地,其中經歷的土地轉移過程宛如臺灣現代史的縮影。 ◇體檢台北公園,我們還可以這麼做 本書透過實地田野考察與資料蒐集,一一重現17座公園的歷史與現況。作者為地理與歷史雙學科背景,引領讀者翻閱百年來的地圖、都市計畫圖、報刊、文獻、明信片、照片,讓我們能對臺北公園的地景風貌與歷史脈絡有更多認識。更深入全面檢視臺北公園建設的問題,如圓山公園的考古遺址問題,防災公園可以怎麼做?本書特闢專欄以日本公園與紐約案例提出建議,期待臺北的公園可以乘載更多文化歷史外,還能發揮其實用價值。 ◎專業好評 本書充滿知性、內容豐盛,探索的議題深且廣,是在學修習臺灣史、地

理、都市計畫的學生、愛好文史者、疼惜臺灣文化資產與所有關懷臺灣這片土地的人士,都值得加以細細品味的好書。爰此,今本書出版之際,本人於此特大力推薦之。 ──國立臺北大學前人文學院院長 張勝彥 本書可說是一本與常民生活息息相關,適合臺灣史、地理學、都市計畫、都市景觀與公園設計學界,愛好文史人士、關懷文資保存與熱愛臺灣這片土地的所有讀者群閱讀的一本佳作。 ──國立臺灣師範大學地理學系教授 洪致文 一座公園,不只是一處開放空間而已,它還蘊含著歷史的脈絡與文化資產的積累。此書,讓大家從另一個視角,看見臺北的公園! ──國立成功大學建築系名譽教授 傅朝卿 林芬郁博士的書展現具有深厚歷史與地理訓

練的周延與審慎研究和書寫的風格,而書中傳達的空間理路和社會、政治脈絡,正是了解首都臺北今日風貌和公園地景的最好切入點。 ──國立臺灣師範大學教授兼副總務長 蘇淑娟 都市裡的公園,不僅是公園,還隱含了都市官僚的治理想像,更承載了都市居民對地方的情感依附。若有機會的話,不妨帶著這本書至公園的樹蔭花香下閲讀,穿越時空去想像過去公園的嫵媚,相信抬頭再見公園時,必能在這嫵媚之中,發現它另一層的知性美。 ── 國立臺灣師範大學地理學系教授 林聖欽 這本擲地有聲的好書考究了臺北市的「公園」規劃歷史以及地景變遷,幾乎就是一扇理解臺灣多重殖民經驗的窗,帶我們去尋訪百年來城市不老但斑駁充滿的靈魂。 ──

國立臺灣大學建築與城鄉研究所專任助理教授 黃舒楣 在文史領域耕耘、守護文化資產不遺餘力的林芬郁老師,這次以「都市公園」的角度切入探討臺北城市發展,從日本時代的都市計畫沿用至戰後的「公園系統」設計,由此透過點線面的維度剖析、輔以大量珍貴圖資,讓許多原本難以理解的脈絡頓時豁然開朗!在此推薦給想要更了解臺北、更了解臺灣的朋友們。 ──聚珍臺灣總監 王子碩 至今臺北仍有未拆除圍牆的公園見證歷史遺緒,也還有「阻礙交通」的古蹟被脫離歷史脈絡搬到公園裡放置,公園見證歷史進程的推動,以及觀念尚待更進步的未來......誠摯推薦這本梳理臺北開放空間變遷的好作品,也期許臺灣人持續朝向更為相互尊重的方向前進

。 ── 建築文化資產工作者 凌宗魁 ◎一致推薦(依姓名筆劃排序) 丁榮生/建築旅人、方遠行旅創意總監 王子碩/聚珍臺灣總監 林于昉/秋惠文庫庫長 林聖欽/國立臺灣師範大學地理學系教授 邱秉瑜/都市計畫專欄作家 建築大叔/漫畫家、建築師 洪致文/國立臺灣師範大學地理學系教授 凌宗魁/建築文化資產工作者 馬繼康/世界遺産旅行家 張正/燦爛時光東南亞主題書店創辦人 張勝彥/國立臺北大學前人文學院院長 傅朝卿/國立成功大學建築系名譽教授 黃瑞茂/淡江大學建築系專任副教授 黃舒楣/國立台灣大學建築與城鄉研究所專任助理教授 蘇淑娟/國立臺灣師範大學教授兼副總務長

鐵道與煤礦業文化資產保存之研究 ——以平溪線為例

為了解決古 亭 河 濱 公園 現況 的問題,作者劉宸瑄 這樣論述:

北臺灣山區蘊含的煤礦曾造就臺灣經濟產業發展的幾項重大演進,諸如日本統治時期的國鐵與煤礦開發、 二戰後中華民國政府因應戰後能源需求大量開採煤礦,提供當時臺灣經濟發展的重要動力,是臺灣經濟史重要的一環;而位在新北市平溪區的平溪線,自臺陽鑛業株式會社創始人顏雲年先生鋪設銜接宜蘭線的運煤支線開始,就肩負著原物料運輸與礦業聚落發展的重責大任,顯見煤礦與平溪線兩者之間是相輔相成的關係。1980年代以降,臺灣煤礦業因經濟環境變化、收益減少並相繼關閉,在大環境的影響下,平溪地區煤礦業也因利潤下滑逐漸停業、收坑,同時平溪線也因為當地煤礦業衰退導致貨運營收減少,被臺鐵列入業務改善計畫的對象之一。所幸在同時期集集

線護鐵運動成功影響下,在1992年4月開始朝鐵道觀光支線推行;而僅存的新平溪、重光兩座煤礦場也成為當時平溪鄉公所力推的觀光景點。隨後在整體環境變化下,兩座煤礦於1997年相繼收坑,鄉公所以及在地居民社群相繼推動當地文化資產活用與保存,加上1998年CK101蒸汽機關車復駛,帶動懷舊鐵道旅遊風氣,人文景觀、產業景觀、鐵道景觀,成為平溪地區近30年來觀光旅遊的主軸。同時期在解嚴與報禁解除的帶動下,各報社對版面進行擴大與調整,對地方新聞也更加關注,透過《中央日報》、《中國時報》、《自由時報》、《聯合報》四大報紙在1987年至2019年33年之間有關平溪線鐵道觀光與文化資產保存的報導,除了能作為平溪地

區鐵道觀光與文資保存演進歷程的記述材料外,也能成為研究地方新聞、鐵道觀光、文化資產保存等多方面的題材。本研究透過爬梳上述四報的相關報導,以及整合地方志、鐵道及文資保存專書的相關論述,分析平溪線鐵道觀光與文化資產保存受地方新聞版的關注程度,以及初步建構地方鐵道觀光與文化資產保存的演進歷程,希望在平溪線百年紀念的2021年留下雪泥鴻爪。

千里步道,環島慢行:一生一定要走一段的土地之旅

為了解決古 亭 河 濱 公園 現況 的問題,作者周聖心、徐銘謙、陳朝政...等 這樣論述:

這一條歷時五年、匯聚眾人之力所串連起的環島千里步道路網: 歡迎你隨時背起行囊或騎著單車半天、一天、兩天…… 慢慢的走過一村又一村、一鎮又一鎮,身邊不再有廢氣與噪音, 只有美麗的山海與清綠的田野風光,還有往來人們的親切笑臉…… 腳沾夜露,迎著晨風;默默的走,默默的想…… 這條路乘載你的思緒與感動,伸向遠方,沒有間斷…… 本書首次將國家級環島慢速路網全公開,是一本非常與眾不同的旅行文學書與環島工具書。 「千里步道籌畫中心」集結民間社會力量,一起探索、試走,歷時五年後,串連出一條山海屯近三千公里無斷點的環台千里步道,它是一條只提供徒步行走與單車騎乘的美麗路徑。而串連步道最深

的五位「千里步道」夥伴,將他們心中最縈繞不去的路上風景、土地記憶、生命故事、社區印象等旅行印記,透過耐人尋味的樸實文字寫成一篇篇動人文章,相當推薦在週休假期輕鬆走一趟,就能到感受到台灣各地美麗風光的無限魅力: ●沿著南勢溪畔有一條保留自然野趣的童年上學路 ●徜徉於海岸山脈與中央山脈間的有機浪遊之旅 ●急待守護最後一段珍貴原始的阿塱壹海岸線 ●以嘉南大圳為橫軸串連山海的台江青春夜行路 ●走一趟百年虎尾糖鐵軌跡的追火車之旅 ●廣袤達三千公頃蘊含豐富潮間帶生態的芳苑海岸 ●以大台北盆地為腹地的台北新郊山運動 千里步道環島路網就像一首永無休止的樂曲,沿線經過的社區、小徑、自然風光,

既是千里步道上的珍珠,更是五線譜上美好的樂符。這一條美麗步道,因為你的啟程,譜寫出更多動人詩篇與行旅故事;而我們的美麗之島,也將因為眾人的夢想澆灌,不再有過度的水泥與工程、毒害山川農田的除草劑、和迫使我們閉上眼睛的夜間強光……。有一天,你我攜手同行,步道已然成蔭,化為綠道,串成一張美麗的網! 本書特色 1.台灣第一條環島慢速路網,專為雙腳與單車凸台灣 「千里步道運動」是在二○○六年啟動,由黃武雄、徐仁修、小野三人共同發起的「大地運動」,集結民間社會力量一起探索、串連出一條美麗的環島路網!五年後的二○一一年,專為雙腳與單車凸台灣的國家級環島慢速路網,經過多人探路、試走之後,首次透過出書形式

公諸於眾,希望讓更多人體驗享受,並維護認養台灣山海風光與人文之美。 2.環島分段大旅行、精選路段小旅行,應有盡有、各取所需 沿途處處皆是自然風光且充滿特色社區的環島祕徑不獨享,完全公開分享給讀者親身體驗。因此,將全長三千公里環島路網,規劃成七至十天的十二段環島路網,分段路網方便彈性配合可能的時間,以順利完成環島壯舉。另外,以環島十二段大旅行為基礎,挑出最令人難忘且扣合步道運動核心價值的精選路線,非常適合成為單日或兩天一夜以上的深度小旅行。書中更提供在地帶路達人,推薦全台88個非去不可的景點與社區。 3.引動一波的「新環島運動」,響應綠色慢速深度旅遊 透過本書環島千里步道路網大公開,

將引動一波「新環島運動」,舉凡離開筆直快速的大馬路,走向美麗蜿蜒的靜謐小徑;不依賴耗能的動力機具,而以雙腳雙輪雙手友善環境的方式展開行旅;跳脫走馬看花的套裝旅遊,代之以融入地方、綠色永續的生態旅遊方式;降低資源的耗費,強調減廢減碳、輕量化與食物零里程;不以達到終點為唯一目的,而是浸淫於過程的深層體驗之中……。 4.啟動守護大地的新公民運動 本書所要彰顯的,不只是環台千里步道路網的分享而已,更重要的是步道運動結合了很多專業者和在地達人,沿途勘查許多文史景點、生態環保據點,走在路上可以去拜訪、去參觀那些景點,而這些景點和社區都展現了台灣文化與自然的特色。本書希望透過環台千里步道的公開,讓大家

關心生態保育、地方文史、在地產業,綠色交通、弱勢路權……,同時也讓地方文史、生態、旅遊登山、地方民宿等再次串連並活絡起來,共同認養與維護。環台千里步道,不但是一種兼具健康運動與環境運動的步道運動,更是一種守護台灣文化與大地的新公民運動。 作者簡介 千里步道籌畫中心∕策畫 從你我生活出發,強調環境倫理、內在價值,親近自然、守護大地。 想知道更多訊息,歡迎造訪:www.tmitrail.org.tw。 【作者群】 周聖心 千里步道籌畫中心執行長、永和社大特別助理。出生成長於花蓮。五年來,隨著步道路網的串連腳程,才愈來愈認識台灣許多美麗精采的小地方……。徐銘謙 千里步道籌畫中心副執行長

、台灣大學國家發展研究所博士候選人兼任講師。著有《週週爬郊山》、《眾神爭奪的國度》、《地圖上最美的問號:追尋夢幻步道的旅程》等書。2007年獲客委會補助前往阿帕拉契山徑,回國後持續推動台灣步道志工運動……。 陳朝政 千里步道籌畫中心資訊組長,原本只愛待在電腦桌前工作,加入千里步道團隊後才開始接觸單車、走路與作步道,學習走入人群……。 黃詩芳 千里步道協會專案秘書,主責宜蘭示範區專案。台北長大,小時候每年回鄉下外婆家過寒暑假,在圳溝旁摸蜆仔抓螢火蟲的回憶至今仍深刻難忘。為讓孩子擁有更快樂的童年,現移居頭城。希望能一直過著與土地貼近的生活。 楊雨青 千里步道籌畫中心執行秘書,本身是缺乏

行動能力的資深宅女,參與千里步道運動之後,隨著到台灣各地走動,開始學著認識這塊土地上的美好,努力分享。 推薦者簡介 黃武雄 生於新竹。曾任台灣大學數學系教授,專業幾何研究。也是社區大學的創辦人,一向關懷教育發展,教改的先驅者。除專業論著外,並著有《童年與解放》、《台灣教育的重建》等書。

林劍峰畫師之彩繪研究

為了解決古 亭 河 濱 公園 現況 的問題,作者林毓宸 這樣論述:

台灣傳統彩繪受到中國大陸閩粵一帶的漢人移民,生活、文化、建築和空間環境上其受到影響。「彩繪」一詞包含著兩種意義,「彩」指的是在木構件上油漆作畫,以保護木構件來延長使用壽命。「繪」則指純美術書畫創作,以早期中國封建制度建構影響下而發展出禮教和階級制度,使建築空間內的繪畫有所區隔與劃分,也逐漸因為美術工藝技術的進步以及人們對色彩的認識,使台灣傳統彩繪成為傳統建築裝飾很重要的角色。 林劍峰畫師為西元1980年代,年輕一代的傳統彩繪畫師,主要其作品分布在地點集中於彰化、南投、雲林、嘉義、台南等縣市等。作品多為傳統民宅及寺廟為主,因台灣傳統建築彩繪的技藝傳承,已瀕臨到失傳或者斷層,因彩繪材料和繪

畫施作標準工序缺乏明確文獻記載,大部分都是口耳相傳或是遵守古法,鑒於現有資料多為田野調查或畫師作品介紹及分析為主,因此想藉由自己在林劍峰畫師的教導下,在傳統建築彩繪施工、彩繪修復及實務經驗上,能清楚記錄台灣傳統彩繪各構件的施工方法及調查研究,也藉由本研究針對林劍峰畫師的工法紀錄及作品調查,及繪畫風格,建立樣本資料庫中,對瀕臨快失傳的傳統彩繪工法,得以清晰呈現。

古 亭 河 濱 公園 現況的網路口碑排行榜

-

#1.2023古亭河濱公園花海~繽紛豔麗- shine的幽美幻境

2023古亭河濱公園花海於1月1日開跑,花期到2月15日;不過似乎4月中花海依然還是粉美。 用手機近拍鼠尾草,shine似乎還沒抓住訣竅! 於 blog.udn.com -

#2.美麗爆棚拍不停!古亭河濱花海浪漫滿開【CNEWS】 - YouTube

擁有兩片夢幻花海的 古亭河濱公園 ,其中客家跨堤平台的醉蝶花海,現正陸續盛開中,花開到5月中旬,另外 河濱公園 的矮牽牛花海,日前也盛開中, ... 於 www.youtube.com -

#3.臺北市新店溪河濱公園使用者之現況評估

本研究旨在探討臺北市新店溪河濱公園使用者對河濱公園運動設施及公共設施規劃管理之重視程度及滿意度,針對福和、古亭、中正、華中及雙園等河濱公園現場活動民眾進行 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#4.古亭河濱公園的推薦與評價,YOUTUBE - 最新趨勢觀測站

在古亭河濱公園這個產品中,有260篇Facebook貼文,粉絲數超過147的網紅Y.H. Photogravity,也在其Facebook貼文中提到, 【台北○ 靜夜】 霞光過後,緊接著是藏青色夜空,我 ... 於 news.mediatagtw.com -

#5.【騎來騎去-5】臺北大縱走第八段:捷運動物園站 - 健行筆記

第八段路線:捷運動物園站→萬壽橋→古亭河濱公園→馬場町紀念公園→華江雁鴨自然公園→大稻埕碼頭→福安河濱公園→富州河濱公園→社子島頭公園→社子 ... 於 hiking.biji.co -

#6.台北中山。台北玫瑰園︱台北玫瑰展3/1-3/31 八百種繁花綻放

玫瑰園所在地點於花博公園新生園區,我們當天是騎車前往,搭捷運的話步行 ... 古亭河濱公園花海︱繽紛普羅旺斯廣濶視角,花期一月初至二月中旬~交通 ... 於 www.wiselyview.cc -

#7.中正區Zhongzheng 古亭河濱公園羽球場Guting Riverside Park ...

租借聯絡電話 Rental Hotline. 02-25702330 ext.6588,6199. 場地現況洽詢人員 Site status contact person. 陳小姐Ms. Chen. 場地現況洽詢電話 Venue phone number. 於 35.221.185.1 -

#8.「古亭河濱公園」這不是國外!搭捷運就能賞大片紫色花海

古亭河濱公園 花海今年再次展出,台北市水利處於古亭河濱公園新店河畔布置了30餘萬株的當季觀賞花,相較於去年13萬株大幅提升,這些花包括一串紫、香堇 ... 於 jfsblog.com -

#9.《台北中正》古亭河濱公園隱匿都市中綿延的紫色系漸層花海

公館商圈最有名的就是小吃了,來到公館除了吃美食之外,我最愛去的私房景點仍是古亭河濱公園,每次回家的途中都會在永福橋上眺望古亭河濱公園的風景, ... 於 duringmyjourney.com -

#10.古亭學區美廈💕住商呂彤薰-台北市房屋出售-591售屋網

591留言常會收不到通知歡迎加line或來電了解物件詳情唷!!! 服務專線:0903052684 歡迎託售! 近河濱公園、水源快速道路 優質學區螢橋國小、古亭國中 於 m.591.com.tw -

#11.古亭網球場

Guting Riverside Park Badminton Field. 圍網Soft Ball Field Fence · 古亭河濱公園介紹. 新店溪右岸公里,也就是蜀葵花海啦!古亭河濱公園羽球場. 古亭 ... 於 fuoriclassico.it -

#12.中正區Zhongzheng 古亭河濱公園網球場Guting Riverside Park ...

租借聯絡電話 Rental Hotline. 02-25702330 ext.6588,6199. 場地現況洽詢人員 Site status contact person. 陳小姐Ms. Chen. 場地現況洽詢電話 Venue phone number. 於 vbs.sports.taipei -

#13.古亭河濱公園花海怎麼去/交通? 紫色漸層花地毯好仙! 週邊 ...

2023古亭河濱公園花海花開嘍~最佳賞花期到2月中旬, 今年的花海數量比去年的32萬,飆升到48萬盆,總面積增加1.3倍! 大片紫色系花草,包括矮牽牛、一串 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#14.古亭河濱公園花海怎麼去?2023花況時間 - 安柏兒的生活旅行

2023「古亭河濱公園花海」登場,今年賞花時間為1月1日~2月15日,來自台北市水利處的用心,今年花海面積高達13,457平方公尺,由紫色系花種,像是矮牽牛、 ... 於 imamber.com -

#15.臺北市中正河濱公園的運動設施使用者對滿意度及休閒效益 ...

之現況。探討不同背景變項之使用者在河濱公園運動設施滿意度及休閒效益之差異情形 ... 附近的古亭河濱公園有兒童休閒遊憩的設施,如攀岩、溜滑梯…等。中正河濱. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#16.古亭|2023年1月1日-2月15日、河雙21

古亭河濱公園 以矮牽牛、一串紫、紫鳳凰等紫色系草花,搭配當季亮眼黃色花種妝點,以大地為畫布,繽紛草花為彩筆,打造臺北大面積花海景緻,伴隨開闊綿延的綠地及各式裝置 ... 於 flowersfestival.taipei -

#17.古亭河濱公園|水岸公園化身迷你富良野,免出國搭捷運就 ...

【台北賞花景點】台北越來越美!古亭河濱公園繽紛花海年年引爆打卡熱潮,2023年再擴大花海面積,以48萬盆繽紛草花打造出水岸旁的漸層紫爆花海, ... 於 mimiya888.com -

#18.【台北賞花景點】古亭河濱公園花海美翻!紫色矮牽牛

古亭河濱公園 栽植萬盆醉蝶花,現正迎來爆炸盛開期,白、粉花朵肆意綻放成浪漫美景,同場還有矮牽牛「紫爆花海」可拍,拍照控還不快出發朝聖。 (延伸閱讀 ... 於 www.upmedia.mg -

#19.2023〔台北景點〕古亭河濱公園~醉蝶花、薰衣草 - YouTube

台北市景點# 古亭河濱 運動 公園 ~美麗龐大的花海依舊在,假日不妨探探紫色浪漫與醉蝶花海https://youtu.be/SJUuldQXtag #福爸一家人-誠心&誠意#幸福# ... 於 www.youtube.com -

#20.古亭河濱公園交通

古亭河濱公園 交通. 再加上可以跟安平老街安平定情碼頭德陽艦安平古堡一起玩台南海邊也台南安平景點-港濱歷史公園台南不只逛安平老街這個免門票的新景點. 又因山勢靈秀, ... 於 mail.diyautomation.pk -

#21.古亭河濱公園交通

古亭河濱公園 交通. 江苏省工程勘测研究院有限责任公司测绘资质行政许可决定书; 办结. 省交通工程建设局关于查询张皋过江通道工程建设项目压覆重要矿产资源情况的请示; ... 於 winnica.pl -

#22.華中河濱公園 - fitxpower.fr

華中河濱公園,位於台北市萬華區西南隅, 華中橋下, 新店溪河畔的一處河濱公園。 略呈弦月型,西北方接雙 ... 古亭河濱公園Gratis sex in Maasdriel. 於 fitxpower.fr -

#23.【有影】美麗爆棚拍不停!古亭河濱花海浪漫滿開

匯流新聞網記者張夢珊/台北報導擁有兩片夢幻花海的古亭河濱公園,其中客家跨堤平台的醉蝶花海,現正陸續盛開中,花開到5月中旬,另外河濱公園的矮牽牛 ... 於 news.owlting.com -

#24.古亭河濱花海浪漫登場!即起盛開到5月中

一年一度的古亭河濱花海浪漫登場,除了客家跨堤平台的醉蝶花海陸續盛開中,古亭河濱公園的矮牽牛花海,日前也大爆發,民眾想拍美照的話,得把握花期衝 ... 於 news.housefun.com.tw -

#25.台北水門

北市水利處表示,古亭河濱醉蝶花海已經滿開,現在正是拍照好時機,美麗 ... 黃線停車,呼籲在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域,並盡快移車。 於 lovelacetech.es -

#26.2023古亭河濱公園醉蝶花花海,花期預計至五月中旬~

古亭河濱公園 的醉蝶花進入盛開期,根據台北旅遊網FB公告的花期預計可至五月中旬,目前花況極好,現在賞花正是時候! 於 tw.stock.yahoo.com -

#27.2023古亭河濱公園花海|新店溪永福橋紫色花海。觀賞期至 ...

靈感來自日本芝櫻花季,近年,北市水利處開始在台北各公園打造彩色花毯夢幻畫面,新店溪畔、靠近永福橋側的古亭河濱公園,由香堇菜、一串紫、羽葉 ... 於 margaret.tw -

#28.十大網友最愛的河濱公園,第一名幸福氛圍破表!

位於永福橋下的古亭河濱公園,離公館商圈非常近,交通算是頗為方便,而公園內的心型拱門、中國囍字、純白鐘樓等等浪漫造景,熱戀中的小情侶一定要來這 ... 於 www.gvm.com.tw -

#29.臺北市河濱生態導覽手冊

河濱 地區除了擔負防洪功能外,亦開闢為多用途的河濱公園,提供市民良好的 ... 第三章/ 臺北市河濱的生態現況與保育66 ... 同樣地,單葉鹹草也上溯到古亭河濱公園。 於 www-ws.gov.taipei -

#30.古亭河濱公園紫色花海 - YouTube

古亭河濱公園 紫色花海. 559 views · 5 months ago ...more. cindybaha 偽。學姊. 3.49K. Subscribe. 3.49K subscribers. 10. Share. Save. Report ... 於 www.youtube.com -

#31.【台北景點】古亭河濱公園花海2023年最新花況!開車停車捷 ...

媲美南法普羅旺斯、北海道富良野的繽紛花毯,就在台北《古亭河濱公園》《古亭河濱公園》2023花海佔地遼闊廣達四千坪,拍照區域設置相當完善, ... 於 tenjo.tw -

#32.2019台北國際復活節公益路跑暨親子歡樂野餐派對4/20 (六) ...

2. 十公里健跑組/健走組:. 馬場町紀念公園→中正河濱公園→古亭河濱公園→福和河濱公園→ ... 於 cdn-news.org -

#33.臺北市立古亭國民中學- 校史沿革

... 名校,文風鼎盛;北有南海學園(包括植物園、歷史博物館、藝術教育館、教育廣播電臺、林業試驗所),藝術氣息濃郁;西有青年公園及河濱腳踏車步道,運動風氣鼎盛。 於 www.ktjh.tp.edu.tw -

#34.古亭河濱公園

古亭河濱公園 位於永福橋至中正橋間,公園面積約27.3公頃,綠地廣闊。單車從思源街沿著自來水博物館方向騎到底就可進入園區內,斜坡道種植灌木排列出「古亭河濱公園」 ... 於 www.travel.taipei -

#35.2023古亭河濱公園花海,4000坪48萬株紫色花海+可愛兔子 ...

古亭河濱公園 花海花期時間 ... 2023年花海時間從1月1日-2月15日,預計花期開到3月中。這處位於永福橋側鄰近新店溪畔的花海,是台北市水利處由矮牽牛、一串紫 ... 於 evalife.cc -

#36.公寓出售,捷運古亭挑高住辦一樓-臺北市中正區廈門街 ...

1、古亭生活圈近河濱公園 2、門前綠帶小公園面學校 3、側面及後空地增建空間 4、開放空間寬格局好規劃 本物件除地政登記坪數外,現況另有增建歡迎來電洽詢,如需詳細 ... 於 buy.cthouse.com.tw -

#37.台北賞花秘境|古亭河濱公園醉蝶花海|同心圓讓你置身於360 ...

古亭河濱 花海大爆發,數以萬計的醉蝶花爆滿開,同心圓設計讓你彷佛置身於360度花海中,現在正是賞花最佳時刻,四周花香四溢,蝴蝶飛舞,那唯美場景讓 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#38.【北市賞花】2023年古亭河濱公園隱身在台北市的夢幻紫色花海

2023年2月27日抓住228連假的最後,去古亭河濱公園賞花啦! ... 有一整片紫色花海交通方便,就在公館和台電大樓之間的區域和大家分享夢幻紫花的現況吧! 於 www.meterlon.com -

#39.「全國水環境改善計畫」

成蓄水功能降低,縮減上游觀光水域面積,故針對現況碧潭堰進行整建工 ... 右岸台北市景點如公館水岸廣場、中正河濱公園、古亭河濱公園等景點,. 於 www-ws.wra.gov.tw -

#40.台北古亭河濱公園即時影像

台北古亭河濱公園即時影像 · 首頁 中正區 台北 景點 影像 台北古亭河濱公園即時影像. 台北1; 台北2; 新北; 桃園; 竹苗; 台中; 彰投; 雲嘉; 台南; 高雄 ... 於 monitor.wfuapp.com -

#41.古亭河濱公園花海 - 台灣觀光指南

古亭河濱公園 花海以香堇菜、粉萼鼠尾草、薰衣草等紫色系草花,搭配當季粉色草花妝點,以大地為畫布,繽紛草花為彩筆,營造都會中難得一見的...2022-01-15~2022-03-31. 於 travel.imobile01.com