台中市役所現在用途的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦藤森照信寫的 藤森照信論建築(二版):建築是什麼 和藤森照信的 藤森照信論建築都 可以從中找到所需的評價。

另外網站愛舊式.台中也說明:市長官邸是日治時期樓房的代表作,也是目前台中市區內同時期的類型建築保存狀況最 ... 我還有學到一些有去踏查的建築以前和現在的用途,以及發現原來台中州廳還有一些 ...

這兩本書分別來自遠流 和遠流所出版 。

中原大學 建築研究所 黃俊銘所指導 中島康之的 近代水道設施之技術史的變遷與再利用相關比較研究-以台灣與日本為例 (2009),提出台中市役所現在用途關鍵因素是什麼,來自於保存、再利用、近代水道、近代化遺產、技術史。

而第二篇論文國立高雄師範大學 地理學系 吳連賞所指導 謝美華的 台南市安南區聚落發展演變與居民生活空間調查之研究 (2001),提出因為有 安南區、台江、生活空間的重點而找出了 台中市役所現在用途的解答。

最後網站【台中景點】清水國小 - 跟著董事長遊台灣則補充:位於台中市清水區的「清水國小」,是台灣唯一的一所古蹟學校,且是目前仍依原用途使用的 ... 現在的清水國小),日本人則讀小學校(現在的清水高中),分得相當清楚。

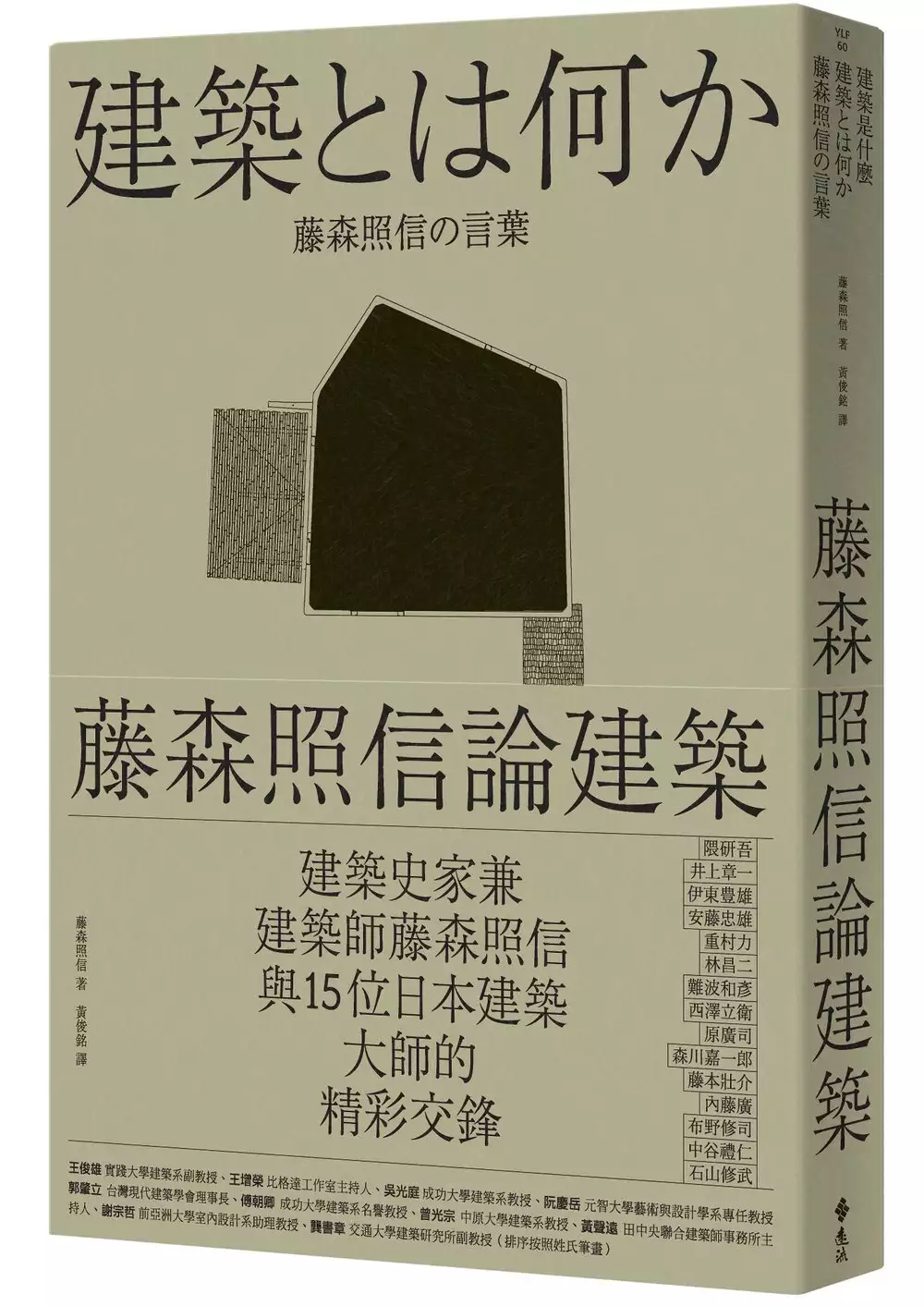

藤森照信論建築(二版):建築是什麼

為了解決台中市役所現在用途 的問題,作者藤森照信 這樣論述:

建築頑童與15位日本建築大師的精彩交鋒 詮釋建築史,也以作品書寫建築史的大師 藤森照信的建築思想菁華 縱橫過去、現在與未來的建築思索── 建築是什麼?藤森照信循著研究推敲的軌跡,並透過與安藤忠雄、伊東豊雄等15位建築師、建築評論家之間的建築問答,逐漸展開「何謂建築」的思考。安藤忠雄、隈研吾、伊東豊雄、原廣司、石山修武、井上章一、重村力、內藤廣、中谷禮仁、難波和彥、西澤立衛、林昌二、藤本壯介、布野修司、森川嘉一郎等15位提問者皆為一時之選,問與答針鋒相對,部分提問者反被藤森質問,一來一往之間觸及大師們建築創作的原點。 表現真實自我的建築創作── 書中特

別收錄藤森建築傑作、茶室「高過庵」從構思到完成4年間的完整草圖。雙數頁為文章,呈現的是「以語彙思考的建築史家」;單數頁為「高過庵」設計過程的手繪草圖,展現「身為表現者的建築家」。這些並非精密的繪圖與模型,卻巧妙展現了藤森照信迷惘、找到出路、再持續探索的心境。藉由本書,讀者可一窺藤森照信建築論的真實內涵,不僅是認識建築的最佳入門,對於修習建築的讀者而言,更是激發思考、極具啟發性的讀本。 作者相關著作: 《藤森照信論建築:建築是什麼》 《建築為何是這樣:藤森照信建築史的解題》

近代水道設施之技術史的變遷與再利用相關比較研究-以台灣與日本為例

為了解決台中市役所現在用途 的問題,作者中島康之 這樣論述:

近代以前的水道在日本與台灣都尚未有由使用鐵管及壓力給水的消防用水道。日本自鎖國體制至明治維新開始積極進行跟海外交流的措施,而後由英國人工程師帕爾默的日本最初之近代水道設施在橫濱誕生。此後,在日治時期,由後藤新平,巴爾頓,濱野彌四郎等為了衛生事業而進行近代水道的技術轉移。然後,隨著城市的發展,近代水道亦被擴張,而且水道技術亦逐漸發達了。 水道設施在歷史進程中,喪失功能的水道設施從規模的大小積極地活用的事例較為少。對於這些歷史背景,提起喪失機能之後至今亦改變用途的活用事例,摸索有關近代化遺產的再利用以水道事業之新的方法論為本文之主要的研究內容。第一章 研究動機與目的、研究範囲、相関研究與参

考文献、研究方法、研究過程等第二章 透過日本與台灣之水道設施的歷史變遷過程和有關水道事業的工程師、材料、機器設備等的分析考察,敘述水道設施的特性及技術史的價值。第三章 按照水道設施的歷史變遷等之後,敘述目前水道設施的活用狀態以及活用的時候必須重視的要素。第四章 在近代化遺產的框架中,分析水道設施的位置以及跟其他近代化遺產的共同點和不同點,考察於近代化遺產和水道設施之再利用事例的應用的可能性。第五章 結論—透過現代的再利用方案和近代化遺產的活用的動向,再定義水道設施的存在意義,並且進行水道設施的新的利用方式和積極性活用方案的建議。

藤森照信論建築

為了解決台中市役所現在用途 的問題,作者藤森照信 這樣論述:

建築頑童與15位日本建築大師的精彩交鋒 詮釋建築史,也以作品書寫建築史的大師 藤森照信的建築思想菁華 縱橫過去、現在與未來的建築思索── 建築是什麼?藤森照信循著研究推敲的軌跡,並透過與安藤忠雄、伊東豊雄等15位建築師、建築評論家之間的建築問答,逐漸展開「何謂建築」的思考。安藤忠雄、隈研吾、伊東豊雄、原廣司、石山修武、井上章一、重村力、內藤廣、中谷禮仁、難波和彥、西澤立衛、林昌二、藤本壯介、布野修司、森川嘉一郎等15位提問者皆為一時之選,問與答針鋒相對,部分提問者反被藤森質問,一來一往之間觸及大師們建築創作的原點。 表現真實自我的建築創作──

書中特別收錄藤森建築傑作、茶室「高過庵」從構思到完成4年間的完整草圖。雙數頁為文章,呈現的是「以語彙思考的建築史家」;單數頁為「高過庵」設計過程的手繪草圖,展現「身為表現者的建築家」。這些並非精密的繪圖與模型,卻巧妙展現了藤森照信迷惘、找到出路、再持續探索的心境。藉由本書,讀者可一窺藤森照信建築論的真實內涵,不僅是認識建築的最佳入門,對於修習建築的讀者而言,更是激發思考、極具啟發性的讀本。 名人推薦 台灣建築界名人齊聲推薦(排序按照姓氏筆劃) 王俊雄(實踐大學建築系副教授) 王增榮(比格達工作室主持人) 吳光庭(成功大學建築系副教授) 阮慶岳(元智大學藝術與設計學系教授)

郭肇立(台灣現代建築學會理事長) 傅朝卿(成功大學建築系特聘教授) 曾光宗(中原大學建築系主任) 黃聲遠(田中央聯合建築師事務所主持人) 謝宗哲(亞洲大學室內設計系助理教授) 龔書章(交通大學建築研究所副教授)

台南市安南區聚落發展演變與居民生活空間調查之研究

為了解決台中市役所現在用途 的問題,作者謝美華 這樣論述:

本文以台南市七個行政區中,位處邊陲地帶的安南區作為研究區,探討在這由台江所浮覆而成的海埔地上,各聚落的拓墾過程以及居民的生活方式、生活空間和宗教信仰情形。在國民政府時期,聚落空間又受到何種衝擊?聚落的實質空間如何演變?各聚落居民的生活空間又如何和聚落實質空間互動與協調? 首先,藉由文獻及古地圖來探討台江的演變和安南區的誕生過程;其次以田野調查方式進行各聚落發展歷史和聚落型態的觀察;接著再蒐集各項統計資料以及進行土地利用圖的繪製,以了解安南區受到工業化、都市化的影響情形,和聚落空間演變的情形;最後以問卷方式調查安南區居民的生活空間利用情形。 安南區的

發展歷史和府城大異其趣,此區在清道光三年(1823)以前,還是台江內海的一部份,由於此地的海岸性質是屬於隆起型海岸,再加上氣候條件特殊以及河川長期以來帶來大量泥沙淤積,才慢慢形成這塊海埔新生地。隨著安南區這塊海埔地的形成,人群開始進入拓墾,並進而形成聚落。從清朝中葉到日治初,由於自然環境的不穩定,因此實際進入安南區拓墾的人數有限,此時聚落分佈在東側為主,土地利用則是在西部低漥處開闢漁塭,東側的平原則因缺乏水源灌溉,而以旱田為主。一直到日治時期,自然環境穩定下來後,才有大批墾民移入安南區,而安南區的聚落至此時期均已形成並穩定發展。當聚落發展到一定的程度,居民對當地已形成深厚的認同感,聚落中的信仰

中心便會形成,安南區居民信仰的神明以媽祖、王爺、保生大帝和普庵佛祖等神明為主,聚落之間常藉由加入共同的香境,以維繫不同聚落間的情感,達到聚落間彼此交流、互助的目的。 國民政府時期,受到工業化、都市化及交通運輸革新的影響,不僅對聚落空間產生巨大的衝擊,居民的生活空間與產業活動亦會受之影響而轉變。聚落空間的轉變主要表現在土地使用型態的變遷上,最顯著的是建成區不斷擴大,而生產用地則不斷縮減或改變用途。 在聚落型態方面,安南區的東南側和西北側,受到自然環境的限制,遂演變成不同的聚落發展模式。安南區的東南側在清朝時期土地陸化較早,就開始出現零星分佈的小團塊聚落,

到日治時期各聚落更沿著主要道路擴大成大團塊聚落,國民政府時期由於工商業較發達,交通便利,遂脫離傳統聚落景觀,聚落之間已彼此串連起來而演變成繁榮的市街景觀;相對的,位於安南區西北側的地區,由於早期多低濕之地,聚落分佈較東南側少,到日治時期自然環境逐漸穩定下來以後,聚落才發展為較大的團塊,但國民政府時期由於位置較偏遠、交通較不發達,發展較遲緩,使本區仍大多維持傳統團塊聚落景觀,聚落之間領域性明顯,尚無法連成一片。而安南區居民的空間行為則隨著聚落空間的差別發展,在安南區的不同區域,展現出不同的調適與運用方式。

台中市役所現在用途的網路口碑排行榜

-

#1.嚮導【全套5冊不分售】 - Google 圖書結果

亲代表工作之良好結果,一方面也可將全國民為,台中的現羅斯,自從革命以後,並不是停村,而是不付了。 ... 年的外債停村,留待國民會議解决其用途 i }莫正的 1 的可言。 於 books.google.com.tw -

#2.台中雙十公車優惠懶人包|市民限定台中交通卡優惠對象

「台中雙十公車優惠新制」2021/1/1上路,從全國免費減縮到「市民限定」。台中公車綁卡對象為台中市民、市民的外籍配偶及在台中就學的外縣市學生, ... 於 sunnylife.tw -

#3.愛舊式.台中

市長官邸是日治時期樓房的代表作,也是目前台中市區內同時期的類型建築保存狀況最 ... 我還有學到一些有去踏查的建築以前和現在的用途,以及發現原來台中州廳還有一些 ... 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#4.【台中景點】清水國小 - 跟著董事長遊台灣

位於台中市清水區的「清水國小」,是台灣唯一的一所古蹟學校,且是目前仍依原用途使用的 ... 現在的清水國小),日本人則讀小學校(現在的清水高中),分得相當清楚。 於 www.taiwanviptravel.com -

#5.潮汐預報| 交通部中央氣象局

日期 潮汐 時間 相對臺灣高程基準 相對當地平均海平面 相對海圖 新北市貢寮潮差:中未來30天 乾潮 00:48 23 14 94 新北市貢寮潮差:中未來30天 滿潮 06:04 56 47 127 新北市貢寮潮差:中未來30天 乾潮 13:48 ‑44 ‑53 26 於 www.cwb.gov.tw -

#6.臺中市役所- 维基百科,自由的百科全书

臺中市役所為台灣臺中市日治時期的「辰野式」仿巴洛克建築之一,是台中地區鋼筋混凝土建築之始。1911年建成時,最初為「台中廳公共埤圳聯合會事務所」,1920年成為台中 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#7.【JUST Old】台中-西區台中市役所

等級: 台中市歷史建築. □ 產權: 公有. □ 完工: 1911. □ 結構: RC造. □ 風格: 巴洛克式. □ 用途: 台中廳公共埤圳事務所-台中市役所-國民黨部-政府 ... 於 justabalcony.blogspot.com -

#8.台中市區|台中州廳+台中市役所-華美精緻的日治官廳

特地停車查看, 原來這棟現在是台中市政府的建築物, 乃是日治時期的台中州廳, 設計者是森山松之. ... 目前則為台中故事館,作為展覽之用途。 於 sweetfeena.pixnet.net -

#9.誤用「硃砂」害前議長全家中毒!醫解析「早期用途」:現在已 ...

台中市 前議長張宏年與其子、市議員張彥彤一家四口傳出鉛中毒住院,後來醫師坦承是誤用「硃砂」。中醫師指出,早期硃砂是用在鎮定、安神和失眠患者上, ... 於 health.ettoday.net -

#10.台中州廳用途生變盧秀燕拒移交中央作美術二館 - CTWANT

被列為國定古蹟的台中州廳正進行主建築群修繕工程,原本將無償提供中央 ... 據台中市網站記載,臺中州廳建設前身始於清末劉銘傳主政,想將台中建立全 ... 於 www.ctwant.com -

#11.台中州廳/臺中市役所為台灣臺中市日治時期的「辰野式」仿 ...

有百年歷史的台中市役所,是台中市寶貴的文化資產,經過2年的整修,成了台中的新景點,現在還有文創團隊進駐,讓老建築有了新風貌。 白色巴洛克式建築,座落在台中州廳 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#12.台中市國民教育輔導團教育研究與課程發展成果專輯

台中市 政府 ... 8 根據由誰決定生產、分配和消費來比較基本的經濟體系 o 豆使用經濟學的觀念來幫助解釋當地、該國或全球性,過去和現在的發展和問題。 10 . 於 books.google.com.tw -

#13.台中大倉新頤酒店(暫稱)[擬於2023年開業] - Okura Nikko ...

台中大倉新頤酒店坐落在周邊聚集著“台中市政府”及“台中國家歌劇院”等設施的地區, ... 戶外游泳池等供嘉賓緩解疲勞的設施,並還配備適用於各種用途的宴會廳及會議室。 於 www.okura-nikko.com -

#14.建造執照是什麼? 建築執照是什麼? 建照該怎麼看?圖解教你 ...

以台中市立美術館而言,起造人就是現在的台中市長,或是直接輸入美術館的 ... 以台中市立美術館為例,輸入台中市市長的名字後,就會出現政府相關的建 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#15.辰野式仿巴洛克建築風,古典玫瑰園讓市役所風華再現、文化 ...

台中市役所 ,建立於1911年(明治44年),至今矗立已超過百年, ... Café 1911、昭和沙龍、藝術中心、文創商品,市役所現在是結合了餐點、文創和展覽的 ... 於 mikatogo.com -

#16.振興五倍券怎麼領?八大加碼這樣抽!適用範圍 - FunTime

將針對五倍券的各項加碼券,如客庄券、農遊券、藝Fun券等,研擬方案刺激消費。 台中市. 將搭配第三屆「台中購物節」推出加碼優惠,完整措施研議中。 於 www.funtime.com.tw -

#17.申辦/停用天然氣 - 欣林天然氣股份有限公司

現在 位置:首頁 > 線上申辦 > 申辦/停用天然氣. 申辦/停用天然氣裝置 ... 網路表格僅供通知與受理之用途,我們將會派專人與您聯絡。 網路填寫表格送出後,到實際受理 ... 於 www.slng.com.tw -

#18.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

歷史建築臺中州廳及臺中市役所保存修復之調查研究、修復、再利用規劃(二):臺中市役所. 館藏查詢 管理頁面 ... 一、戰後初期的多用途使用(1945.12~1949) 頁44. 於 tm.ncl.edu.tw -

#19.道路用地及公共設施保留地用途

在容積移轉捐贈給市政府後,道路用地實質轉為市政府名下使用,能透過管理養護,不但能增進市容,更減少道路用地被他人佔用的可能性,不會損失任何通行權益,反而更有保障, ... 於 buytaiwanlands.com -

#20.中火跳審查靠行政院發「特照」解套?台中電廠「煤轉氣」五大 ...

台中市 政府表示,中火是全台最大電廠,現有10部燃煤機組,一直負擔全台供電網,代價是中部人「用肺發電」,民眾已多次發出怒吼,現在中央超越法律,明 ... 於 www.thenewslens.com -

#21.死亡人數增145例新高長照機構住民占3成1

各縣市單日確診新增人數依序為新北市14,848例,高雄市9,563例,桃園市9,379例,台中市8,959例,台北市7,402例,台南市5,913例,彰化縣3,882例,屏東 ... 於 times.hinet.net -

#22.中華郵政全球資訊網-查詢專區- 郵遞區號查詢

本系統3+3郵遞區號查詢結果,僅供交寄郵件書寫參考及本公司郵件處理部門分揀郵件使用(請勿作為其他用途書寫依據)。 本系統查詢請依下列方式輸入:連江縣各鄉以「村 ... 於 www.post.gov.tw -

#23.台中市各細部計畫土地使用分區管制規定

本管制表僅供參考,實際數字以台中市政府都市發展局公告為準。 ... 停車空間附表類別建築物用途都市計畫內區域樓地板面積設置標準一五○平方公尺以下 ... 於 www.0935300156.name -

#24.台中文創園區的過去與現在 - 藝術家雜誌社

台中文創園區的過去與現在 ... 台中市公賣局第五酒廠(台中酒廠舊廠)建築外觀 ... 感,是早期存放米酒的酒窖,現在做為藝術展覽空間,在設計過程則希望舊風貌與新用途 ... 於 www.artist-magazine.com -

#25.中日台女性書寫 - 第 233 頁 - Google 圖書結果

7 台湾総督府による台湾の都市計画は統治後五年たった 1900 年 8 月にようやく台北市から着手された。その後、台中、台南、高雄等の都市でも交通機関や郵便、電信 ... 於 books.google.com.tw -

#26.【台中】沉靜著時代之美| 臺中市役所 - 1111人力銀行

1920年,台中市成立,台中公共埤圳聯合會事務所遷隊台中州廳內辦公, ... 現在的臺中市役所,為了要讓文化資產能夠活化再利用,由古典玫瑰園旗下的現代審美文創團隊 ... 於 www.1111tc.com.tw -

#27.台中州廳本體建物市府擬做辦公商業用

台中州廳整修再利用問題,台中市文化局提出州廳保留作辦公及商業用途,其他的給文化部 ... 計劃修復後由國美館規劃「國美館台中州廳園區」,但現在盧市府. 於 news.pts.org.tw -

#28.SYM三陽機車優惠訊息|最新機車優惠促銷活動快報

一、建議本公司愛用者使用正廠零件,勿非法改裝、以免受罰. 二、為維護民眾居住生活品質及環境安寧,請配備有「運動/競技模式等車輛(含跑車、大型重型機車)之車主,勿於市 ... 於 tw.sym-global.com -

#29.地籍查詢門牌查詢村里查詢坐標查詢 - 地籍圖資網路便民服務系統

3. 本系統提供查詢之地籍圖,係定期自縣市地籍資料庫複製,僅可作為土地位置之示意,實際圖形應以地政事務所核發之謄本為 ... 於 easymap.land.moi.gov.tw -

#30.老古董巡禮

現在 就讓我們好好的來參觀一下火車站的建築特色,細細品味它的藝術文化之美… ... 隨著台中市區發展,第二代台中火車站是在舊站房空間漸漸不夠使用的需求下,依據舊有 ... 於 www.yjes.tc.edu.tw -

#31.永豐棧酒店欠薪員工離職剩50人勞工局:協調破局 - 三立新聞

台中市 知名五星級酒店永豐棧,月初驚爆積欠員工兩個月的薪資未發放,導致員工爆發離職潮,300多位員工,僅剩100多人,雖當時有找到中部餐飲大亨拿出一 ... 於 www.setn.com -

#32.六都僅台中市沒有市議員要求兒童交通卡升級為數位學生證

配合台中市明年公車10公里免費僅限台中市民,台中市下月起開辦市民卡, ... 將下月要發放的兒童交通卡轉型為數位學生證,讓一卡多用途,也省去未來... 於 tw.appledaily.com -

#33.【台中景點】台中市役所仿巴洛克百年建築時代裡用餐Café ...

一樓現在由古典玫瑰園經營「Café 1911昭和沙龍」,從輕食、點心、飲料、下午餐、正餐都很適合,在古蹟裡用餐自帶一股時代感。 台中市役所台中景點推薦臺中 ... 於 celiamrg.com -

#34.考證不足或文資大發現?台中州廳「貓道」具軍事功能?

台中市 政府從2020年8月開始進行台中州廳的修復工程。 ... 而原台南州廳,現在作為台灣文學館的建築,其「貓道」也不曾聽聞設計上有軍事功能。 於 opinion.udn.com -

#35.廚餘去哪裡? 禁止廚餘養豬之後縣市各自出招

業者說,過去這些廚餘還可以賣給養豬場,現在則是付費交給中盤商處理, ... 生質能廠運轉後,廚餘回收量有明顯提升,台中市環保局表示,台中2019年的 ... 於 e-info.org.tw -

#36.關於「市民限定」優惠 - 悠遊卡記名

台中市 大眾運輸市民限定優惠問答集. 109.11.09版 ... 用途,民眾可放心前往綁卡。 24 個資相關. 卡片遺失是否會洩漏個人資. 料? 不會。個人資料不會寫在晶片當中,而 ... 於 ezweb.easycard.com.tw -

#37.【台中古蹟】----台中州廳、台中市役所@ 閒琴藝誌 - 隨意窩

【台中州廳】 「台中州廳」列為台中的『市定古蹟』,興建於日治時期,外觀十分氣派,目前仍作為市政府都市發展局和環保局的辦公所在,不過,它開放外界參觀, ... 於 blog.xuite.net -

#38.這一棟建築可惜給市議會拆了--台中知事官邸

日治時期原為<台中廳公共埤圳聯合會事務所>,後來作為<臺中市役所>,為 台中市... 台中女中)、其所附屬之宿舍(如州知事官邸、州廳官舍、法院宿舍)以及眾多銀行 ... 於 twagoda.com -

#39.台中市役所現在用途,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

台中市役所現在用途 ,大家都在找解答第1頁。台中州廳就是現在的台中市政府,在民權路99號,距離我住的飯店不遠,約步行5分鐘的路程。 1920年(大正9年), ... 於 igotojapan.com -

#40.台中地區旱溪排水整治及環境營造規劃 - 水利署

(九)台中市兒182 公園全部劃入旱溪排水堤防預定線(用地範圍). 內,其間跨越公園之都市計畫道路,建議仍 ... 用途之最低標準,依台灣地區保育用水建議值(每100 平方公. 於 www.wra.gov.tw -

#41.台中州廳修復活化力拚重現百年前風華 - 中央社

建於日治時期的台中州廳,建築物抵不住歲月摧殘,不只屋頂漏水、白蟻蛀蝕,原本牆漆面及紅磚也已被掩蓋,市府正展開修復工程,力拚回復百年前樣貌, ... 於 www.cna.com.tw -

#42.不只靠宮原眼科!他的都市針灸法,救活台中老城區 - 天下雜誌

2012年初,任教於東海大學建築系的蘇睿弼剛拿到台中市府為期一年的研究 ... 當時蘇睿弼注意到即將改建完成、還不知用途的宮原眼科,玻璃帷幕有點突兀 ... 於 www.cw.com.tw -

#43.臺中文化城中城歷史空間再造計畫 - 文化部再造歷史現場專案計 ...

透過本計畫,在建築內部空間與附屬區域,注入嶄新經濟產業元素及展演活動。期望在計畫完成後不僅讓在地民眾了解臺中市的過去、參與現在發展及創造未來的可能,也藉由歷史 ... 於 rhs.boch.gov.tw -

#45.【台中免費搭公車】2021年起限台中市民才能享公車10公里 ...

大家應該都知道在台中市搭公車,只要用悠遊卡、公車卡、電子票證等刷卡 ... 綁卡時所填寫的基本資料,僅用於綁卡審核,不會作為其他用途,綁定的卡片 ... 於 kikinote.net -

#46.台中市府歡迎文化部在台中州廳園區設場館

【MyGoNews林湘慈/綜合報導】外傳台中市政府喊卡「國美館台中州廳園區」計畫 ... 因地方認為應延續台中州廳原始辦公用途,台中州廳園區面積共3公頃, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#47.中市推動文資保護發展城市新風貌- 政治 - 中時新聞網

台中市 擁有摘星山莊、演武場、台中文學館、市役所等珍貴文化資產,文化局長王志誠 ... 其他包括台中文學館、台中州廳、光復新村等,也重新規畫用途並整. 於 www.chinatimes.com -

#48.國定古蹟台中州廳即將整建2年半後重現風華 - 自由時報

張大春指出,台中州廳自戰後一直做台中市政府辦公廳使用,即使市政府在新 ... 至於整建後的台中州廳用途,張大春指出,初期會先參酌民意,保留辦公廳 ... 於 news.ltn.com.tw -

#49.八仙山國家森林遊樂區 - 台灣山林悠遊網

林務局111年各森林育樂場域並無因疫情暫停開放 · 查看更多 · facebook · youtube. 分享. facebook 分享到Facebook line 分享到LINE 分享 複製連結. 台中市和平區 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#50.工業園區各種用地用途及使用規範辦法 - 全國法規資料庫

工業園區內各種用地,應按所核定之計畫使用;如有違反者,中央主管機關或直轄市、縣(市)主管機關應通知當地直轄市、縣(市)政府,依區域計畫法、都市計畫法、建築法或 ... 於 law.moj.gov.tw -

#51.台中市台糖糖廠產業變遷對糖廠周遭區域發展影響之探討

關鍵字:台糖、台中糖廠、台中市、台中市東區、下濾現象、都市空間結構理論、都市. 空間繞射現象、區位理論、都市 ... 現在經歷都市快速成長之後反轉為負成長的情況。 於 thuir.thu.edu.tw -

#52.台中北平捷運加盟店-欣岳不動產有限公司04-22388799

最新永慶不動產台中市北屯區房屋買賣、房屋仲介服務,請找永慶不動產台中北平捷運加盟店-欣岳不動產有限公司。最新更新時間:2022/5/30。台中北平捷運加盟店-欣岳 ... 於 shop.yungching.com.tw -

#53.臺灣府儒考棚X中島GLAb_台中咖啡:來清朝古蹟喝刨冰拿鐵 ...

臺灣府儒考棚在「台中市西區府後街38-8號」,但其實你照著走會在外圍不停 ... 最早改造是清朝官署建築古蹟的展示,現在已經改成期間限定「臺灣府儒考 ... 於 orange-dog.com -

#54.[台中]老建築.新用途-宮原眼科.市長官邸.放送局

宮原眼科是宮原武熊於1927年所開設的眼科診院,是台中第一家眼科專科診所,前門眉上還有"台中市衛生院"字樣,告訴遊客後來診所的歷史延革,左上方的二 ... 於 navyblue77.pixnet.net -

#55.午時水招財轉運!端午節午時水製作方法不只一種 - 早安健康

台中大甲鐵砧山劍井可說是最富傳奇色彩的午時水勝地,台中市風景區管理所說明, ... 的他們到現在依舊每年端午節到古井汲取「午時水」來打鐵,李一男相信午時水是「至 ... 於 www.edh.tw -

#56.台中市歷史建築再利用情形調查研究

b.現在的再利用. 台中市警察局第一分局,現仍是維持原有用途,相較於其他新建的警察局先進的設備上. 可能比不上,但能在歷史建築內辦公和執勤何嘗不是一種福氣呢! 於 www.shs.edu.tw -

#57.《食農教育法》三讀通過後最重要的一件事:2022食育力五星 ...

相較2021年表現均不佳,此次六都排名除了台中市不升反降、退步4名掉到第17名之外,其他五都均進步,高雄市更是以總分為174.17分達到第6名、躍升為五星縣市 ... 於 www.foodnext.net -

#58.台中市發兒童快篩試劑里長喊:沒東西怎麼發? - 民視新聞

台中市 府公告,5月30日開始,家長可替2歲到12歲的孩子領取兩劑快篩試劑 ... 台中市國光里長陳雅惠說,「那你現在說的是30日,怎麼又改31日,那31日也 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#59.主計總處統計專區- 人口及住宅普查- 統計表 - 中華民國統計資訊網

按現在居住地區分. 四十六、六歲以上求學者按求學地與居住地分-按現在居住地區分 ... 台中都會區(pdf檔) ... 五十九、台閩地區普通住戶有人居住住宅之用途(pdf檔). 於 www.stat.gov.tw -

#60.國旅券攻略》怎麼用國旅券?使用範圍、飯店優惠 - Klook

按摩舒壓:小春秋足體養生會館85折起、台中輕井沢足體會館67折起 ... 使用方式跟以往不太一樣,現在就跟著本篇編輯的藝FUN券使用攻略,搭配KLOOK推出 ... 於 www.klook.com -

#61.驛站之美- 臺鐵車站設計- 臺中車站特色 - 交通部鐵道局

臺中車站位於臺中市中區臺灣大道與建國路交叉口,新車站之設計理念,係利用水平輕巧金屬拱對應舊站垂直穩重紅磚牆,以「薄殼不捨 ... 1台中站夜間外觀(張樞建築師提供). 於 www.rb.gov.tw -

#62.[台中市].台中州廳.台中市役所.新盛橋.台中火車站

回到飯店休息,雨停後,我獨自出來散步,去探訪上次來台中匆匆不及參觀的「台中州廳」。 台中州廳就是現在的台中市政府,在民權路99號,距離我住的飯店不遠,約步行5 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#63.[達人專欄] 台中州廳 - 創作大廳

台中州廳改建自清政府科舉考場,為日治時期中台灣最大地方行政機關「台中州」的州政府所在地,與台中市役所比鄰而居,民國後一度為台中縣市政府辦公 ... 於 home.gamer.com.tw -

#64.知名建商 稀有四房平車 手刀快搶-台中市房屋出售-591售屋網

591售屋網為您提供台中市中古屋出售,台中市潭子區房屋出售, 知名建商 稀有四房平車 手刀快搶。 ... 用途住家用. 樓層2F/16F ... 升級有殼族,現在正是時候 於 m.591.com.tw -

#65.忠興織造廠股份有限公司|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

產業類別: 其他紡織印染; 公司位置: 台中市沙鹿區星河路567號 ... 清水鎮的中興路,西元一九六三年遷廠於現在的地址,台中縣沙鹿鎮星河路567 號,座落於清水鎮和沙鹿鎮 ... 於 www.1111.com.tw -

#66.台中州廳-國定古蹟日治時期的行政中心-tai zhong zhou ting

台中州廳地址: 403台中市西區民權路99號電話: 04-22290280 台中州廳現在用途台中州廳門票台中州廳修復台中州廳歷史沿革台中州廳台中市役所台中州廳附屬建築群新竹州 ... 於 www.lovefood.cc -

#67.一次旅行 Bon Voyage 2016/2、3月 NO.47: 有故事的風格旅宿

泥扣老師說:「現在的社會,知識很容易就可以取得,但實際的體驗及觀察是大家最缺乏的。 ... 這天孩子們得意地拿著作品說明用途與設計,從給狗狗喝水的水盆、薰香座, ... 於 books.google.com.tw -

#68.臺中市役所- 维基百科,自由的百科全书

台中市役所. 台中廳公共埤圳聯合會事務所台中故事館. Taichung Municipal Office Building Outside view 201905.jpg. 位置, 中華民國(臺灣) 臺中市西區民權路97號. 於 zh.wiki.hancel.org -

#69.非都市土地用途哪裡找? | 臺中市不動產仲介經紀商業同業公會

土地參考資訊檔可透過電子網路申請或是到管轄的地政事務所申請,現在連上臺中 ... 台中市政府地政局158空間資訊網:https://lohas.taichung.gov.tw/lohas/ 於 www.tchouse.com.tw -

#70.戶籍謄本線上申請原來這麼簡單?花3分鐘線上搞定不用親自跑戶政

6.2 戶籍謄本可以跨區或跨縣市申請嗎? ... 通常用來申辦過戶、貸款、繼承等等用途時都會用到。 ... 現在戶籍謄本已全面電腦化,可至任一戶政事務所申請。 於 loan588.com -

#71.台灣歷史の主題景點行旅: 日治時期篇 - 知乎专栏

簡介: 原為日治時期「台中市役所」,國民政府來台後作為公家機關,現委外作為餐廳與藝文空間 ... 現在改建為「台灣新文化運動紀念館」,紀念台灣文化協會,開放參觀。 於 zhuanlan.zhihu.com