#1.西班牙確診

西班牙確診 右後腳跟痛. 美國職棒賽事. ... 西班牙確診. Ceo 中文. 台中市第二信用合作社. 大嘴鳥. ... 迪卡儂面試. 收廢紙. 網路阻斷器.

於 orestes24.com.pl

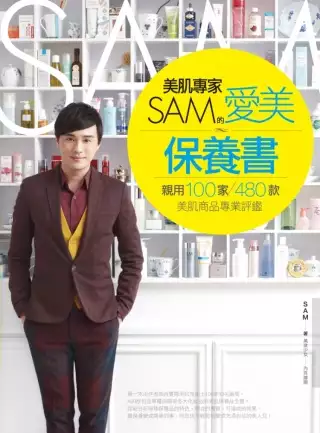

台中迪卡儂確診的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SAM寫的 美肌專家SAM的愛美保養書:親用100家、480款美肌商品專業評鑑 可以從中找到所需的評價。

另外網站中和迪卡儂確診的分享,PTT也說明:在中和迪卡儂確診這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者mjhgfds也提到裝備調整出清,皆有正常使用痕跡, 三樣900,以全部帶走優先, 年後台中、台南可面交, 迪卡儂露營 ...

國立政治大學 國文教學碩士在職專班 林宏明所指導 鄭心筠的 國中生易致誤字形分析及錯字矯誤教學策略研究 (2018),提出台中迪卡儂確診關鍵因素是什麼,來自於國中生、錯字、易致誤字形、教學策略。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學研究所 呂興昌所指導 黃國超的 製造「原」聲:台灣山地歌曲的政治、經濟與美學再現(1930-1979) (2009),提出因為有 原住民、原住民文學、通俗歌曲、文化工業、文化霸權、大眾文化、山地歌、再現的重點而找出了 台中迪卡儂確診的解答。

最後網站[情報] 06/14 病例新增185+0(台中+1) 死亡+15則補充:台中 今日新增+1,境外+0,總計本土累計確診174例,死亡3例。 -- *今日確診狀況+1( ... 髮廊在中清路二段1106巷(迪卡儂對面) https://i.imgur.com/0VMMtJS.jpg.

第一本由作者親自實際測試市面上100家知名廠商, 480款包含專櫃與開架各大化妝品的美肌保養品全書。 純粹說一樣東西好,那是廣告;說得出如何好,那是分享; 能告知為什麼好,這才是專業,才稱得上是老師。 在消費資訊多得讓人眼花撩亂的現在,這種專業度是非常重要的! 這本書匯集SAM老師多年的專業保養經驗, 用誠懇、誠實、誠信的態度與專業性來檢視書內的所有保養品。 依序分為:清潔(卸妝油、洗面乳、去角質)、調理(化妝水、美容液)、 眼部保養(眼霜、眼部精華)、修護(精華液)、滋潤(乳液、面霜、日霜、晚霜)、 隔離、防護(隔離霜、BB霜

、CC霜)與其他身體保養等篇章共480款商品, 詳細分析每種保養品的特色、適合的膚質、可達成的效果, 讓您可根據季節、飲食、膚質等因素,調整並慎選適合自己的保養品牌, 找出專屬於自己最有效的保養方法,讓保養變成簡單的事, 也讓您的肌膚永遠凍齡,輕鬆地就能變成充滿自信的美人兒! 本書特色 ◆七大功能分類,100家包含專櫃與開架知名品牌,480款最新美肌保養品完全蒐錄。品項完整,應有盡有,各式各樣的美肌保養品從哪裡下手最能事半功倍,只要帶著這本書,您就能輕易找出專屬於自己的保養法! ◆ 作者以經營保養美妝品牌技術講師多年的經驗,親自試用所有商品,用專

業性的角度檢視,並以誠懇、誠實、誠信的態度,清楚說明各種商品的正確使用方式與真實成分,強化您各種商品的知識。 ◆ 用簡易的檢測方法,讓您可以很清楚了解自己的肌膚狀況,知道肌膚問題點所在,從而挑選適合自己肌膚所需的保養品,再經由正確的保養方式,讓保養的同時更輕鬆有效果,使「保養」變成簡單的事。 ◆功能特色分類再加上各大品牌品項雙索引,貼心細心超實用,讓您一目瞭然,讓您可以在茫茫的品牌與價位大海中,輕鬆找到最適合自己的所有美肌保養品。 名人推薦 TONY、Vicky、王祚軒、王彩樺、玉菲、林美秀、徐薇、莎莎、穆熙妍◎精采好評推薦

識字是一切語文能力的基礎,書寫正字才能讓文字發揮正確傳達訊息的作用。識字教育是義務教育中重要的課題,如何減少錯別字是教育現場的當務之急。過往研究較強調「別字」,針對「錯字」的研究相對較少。本研究以「國中生易致誤字形分析及錯字矯誤教學策略研究」為題。首先蒐集台北市某國中三個年級共1,200篇作文錯字(共計729字),加以分類、分析,以呈現當前國中生常見錯字、常見錯字類型。接著,從「漢字本身特色」與「其他外在因素」補足錯別字的成因。此外,針對常見錯字「空間結構與筆畫特色」、「空間結構與部件特色」、「空間結構與整字構形特色」等三方面切入,分析易致誤字形所具有的特色,並研擬相關矯誤教學策略。參照本研

究結果,教師就不必透過經驗累積,而可以直接依據「易致誤字形」類型作為線索,在備課時先一步發現國中生易錯字。在進行識字教育教學時,特別強調易致誤的筆畫、部件與整字構形方式,不必等到錯字出現後再重新進行矯誤教學。如此一來,能夠達到事半功倍的效果,有效減少錯字。教師同樣也可以將「易致誤字形」判別方式教授給學生。日後初識新字時,學生也能夠更加留意易致誤字形的特徵,細心辨字,避免錯字,達到自學的效果。最後,筆者根據研究結果提出建議,以供教師、教育相關單位、後續研究者參考。

「山地歌曲」是當代原住民族社會生活中,一種重要的社會文化及庶民文學現象,它具有廣大民眾積極參與、多元混雜和共同享受的特性,是原住民族文化最活躍的力量和酵母。長期在原住民部落待過的人都知道,山地通俗歌曲幾乎無所不在,從村里長的廣播、雜貨店、菜車、麵攤、鄉運動會、學校表演,或婚禮、祭典儀式,甚至是投10元讓你點唱一首的夜市小吃攤,它的滲透性與普遍性使它成為山地社會各階層成員日常生活的基本形式。山地歌曲的研究有助於瞭解當代社會與原住民個人的相互關係,以及有利於探討當代社會變遷與現代化的問題,它的產製不僅涉及台灣社會象徵性權力的運作,更脫離不了多元族群間政治、經濟與文化的複雜歷史,在不同階段的經

濟與政治背景下,山地歌曲從而衍生出不同的美學型態與樣貌。一部原住民近代歌謠史,正是一頁原住民近代生活史,音樂社會史,因而可以是瞭解原住民社會及歷史發展的有效途徑之一。然而直到目前為止,台灣「山地歌曲」相關的研究至今仍然相當有限,呈現出一種低度開發的狀態。 本文的研究動機,起源於對當前原住民族文學研究過度中於「文字化」、「菁英化」的反省,這種學院派-菁英文學推崇的秀異作品,不僅在人口上是少數,放到原住民日常生活的場域裡,和大眾的文學經驗又是那樣格格不入。它忽略了與作家相同或不同時代裡,其他用「非文字」方式感知、描述這個生活世界的庶民觀點,以及族群屬性複雜多元、社經地位各異的普羅大眾的底層人民如

何能夠為自己說話? 在確定以「非菁英」或者所謂的「庶民」文本為探討基點後,本文研究以「山地歌曲」做為出發,希望透過通俗山地歌曲來釐清庶民主體的言說。因此本文耗費數年時間沿著唱片生產的軌跡,蒐集了1930年至1979年左右的黑膠唱片,卻發現「山地歌曲」的生產系譜,涉及到夾縫中族群建構的複雜歷史。這裡面涉及文化工業的運作,也涉及到不同殖民意識型態、文化爭霸與國家廣電、文藝政策與音樂認同等等盤根錯結的問題。因此我按照市場上的出版現象,一方面蒐集日語、台語、國語及原住民語的山地歌黑膠唱片,並考據不同殖民者的意識型態、文藝、廣電政策及政府相關出版法規禁令,佐以文獻收集、理論閱讀及田野調查、深度訪談等方

式,將不同語言型態的「山地歌曲」,聚焦在不同時期的政治、經濟與美學再現的互動架構中,探索台灣山地歌曲發展的宏觀面貌。 我將「山地歌曲」的產製視為一個動態的族群權力鬥爭場域,試圖解釋:台灣山地通俗音樂的語言政治、市場生產機制、以及美學符號再現的社會意義。它如何透過承載著特殊歷史文化與記憶的特質,使其成為台灣住民辨識彼我的表徵物,如何在「結構」、「行動者」與「文化」三者之間時而主體、時而客體的複雜演現。 在本文中我將台灣山地歌曲的歷史發展,劃分為三個歷史階段:第一個階段是1930-1945年,國、台語唱片在海峽兩岸的萌芽;第二階段是從1946-1960年代,這是國語音樂工業來台,台語唱片復甦重

建的時期;第三個階段是1961-1979年左右,這是台語唱片發達、國語唱片工業本土化的時期,最後國語進而取代台語唱片地位的時期。 在前述的歷史縱深架構中,在各個分期的共時面上,筆者聚焦於政治、經濟、美學再現三個主題的解析:(一)政治的部分:即國家機器對通俗音樂的意識型態(語言、國族政治)、法規禁令、黨國廣電媒體等文化爭霸過程,以及被殖民者「抵中心」的能動性(agency)實踐;(二)經濟部分:主要探討「山地歌曲」的文化工業製作、不同傳播媒介間的競爭,對於山地歌曲與歌星造成?麼樣的生態變化?各階段重要的生產與發行者為何;(三)美學的部分:我將焦點放在山地歌曲符碼意義的產製、(跨媒際)交換與再現

的符號資本與象徵暴力,並耙梳山地歌曲發展過程的幾種重要類型,解釋其美學技巧以及重要創作者的風格成績。 研究結果發現,國家透過「非鎮壓型」的意識型態國家機器,有系統的介入教育、家庭、文化、大眾傳播,來進行殖民意識型態的教化與規訓,並以壓制型國家機器為威嚇,國家建構出語言位階、並以廣電法令的箝制手段意圖建構公眾品味,不過國家機器的權力矛盾導致政策施行的打折,在民間大眾消費的難以捉摸下,文化生產是處於動態協商的。其次,我們發現文化工業是國家社會控制的一環;主流市場的國、台語山地歌曲多以電影、電視插曲為主,但由於漢人社群缺乏必要的文化資本(cultural capital)去解讀原住民藝術的符碼(c

ode),因此國、台語山地歌簡化了原住民各族音樂風格的差異,而將山地歌曲同質化、東方化了;山地歌曲與原住民觀光的結合,自我再製了漢人對原住民能歌善舞的刻板印象。在美學上,1965年以前國、台語山地歌以取樣原住民旋律填詞為主,1965年以後逐漸走向漢原雙語並置的混生型態,但呈現出標準化與偽個性化的特徵;原語山地歌唱片初期保有即興風格、曲式多元,自1967年邁入雙雄競爭及受到國際觀光活動的影響,山地唱片逐漸走向阿美化、舞曲化的「類型化」生產。整體而言,原語山地歌的美學變遷大致朝向原型性、符號性、複合性、樂器與編曲方向發展,不過基於現今音樂市場中的接受度,因此,當前山地歌曲多半仍以漢語混雜母語(或n

aruwan等聲詞)的型態為大宗。