台北三峽的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳建佐Chazel寫的 空白地帶 和李乾朗閻亞寧徐裕健的 圖解台灣民居都 可以從中找到所需的評價。

另外網站三鶯線三峽工程事故釀3死2傷新北勒令停工[影] | 社會 - 中央社也說明:捷運三鶯線三峽區佳福路、佳興路口高架工程灌漿工程20日發生倒塌事故, ... 中央社記者吳欣紜台北20日電)捷運三鶯線今天發生灌漿事故釀3死2傷,勞動 ...

這兩本書分別來自釀出版 和楓書坊所出版 。

國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所 邱淑宜所指導 黃秀玉的 新北市三峽老街區空間和文化真實性的新生與消逝 (2020),提出台北三峽關鍵因素是什麼,來自於文化導向都市再生、三峽老街、空間文化真實性。

而第二篇論文大同大學 資訊工程學系(所) 葉慶隆所指導 黃于修的 SIFT特徵點之命名與應用 (2019),提出因為有 特徵點命名、尺度不變特徵轉換、特徵點分類的重點而找出了 台北三峽的解答。

最後網站台哥大台北三峽直營服務中心 - Facebook則補充:台灣大哥大Taiwanmobile 4G全台實測,上網速度第一!台灣大哥大提供4G新機、 資費、預付卡、APP、數位加值服務等產品... 新北市三峽區文化路39號, Xinbei, ...

空白地帶

為了解決台北三峽 的問題,作者陳建佐Chazel 這樣論述:

「願光芒照耀『空白地帶』的每個角落…… 我們可以接納一切,但請不要奪走我們生存的權利。」 實力派作家陳建佐Chazel繼《恩索夫》後,再次挑戰賽博龐克(Cyberpunk)的題材; 一本充滿人性考驗、善惡之辯與階級鬥爭的原創故事重磅登場! 在遙遠的未來,人類進入高度資訊科技發展的新時代,在看似光鮮亮麗的城市背後,有一塊從來不被關心的區域,那裡的居民住在沒水沒電的廢墟之中,隨時可能被搶被殺。他們有永遠處理不完的垃圾、無法跨越的地區管制線、新興宗教團體「聖母之愛」、一棵吊滿屍體的「吊人樹」,還有在天空不斷出現的「黑色鯨魚」……人們稱這個地方為「空白地帶」。

「荒」是「空白地帶」的收屍人,平常的工作是尋找野外的動物屍體,用它們來餵養「樹」,還有完成「組織」交派的各種任務。某日荒遭遇不曾見過的武裝團體「黑斗篷」,被迫處理來自於城市的人類屍體。為了查明黑斗篷與政府的關係,荒拜託熟知各種眉角的「賣情報的」與勢力不容小覷的「狗王」一起協助調查。沒想到整起事情的背後,有著超乎想像的利益糾葛與歷史黑幕……「空白地帶」到底是如何形成?又為什麼會有「組織」聘用收屍人?在各方勢力衝突的最後,這個社會的殘酷真相猛烈襲捲城市裡的每一個人! 本書特色 橫跨多元創作領域.實力派教師作家陳建佐Chazel繼《恩索夫》後,再次挑戰賽博龐克(Cyberpunk)的題材

;一本充滿人性考驗、善惡之辯與階級鬥爭的原創故事重磅登場!

台北三峽進入發燒排行的影片

老台北新玩法 高CP值美食報你知 節目資訊露出

1.在心蛋餅舖

地址:新北市三峽區國際一街21號

2.茂春中藥行

地址:新北市三峽區光明路100-4號

3.大同山景觀臺

地址:新北市樹林區大同山

4.三峽黃昏市場-漁先生

地址:新北市三峽區介壽路一段9-8號

5.紫微森林

地址:新北市三峽區紫微南路97-1號

6.Dee Thai Kitchen 泰廚房(北大店)

地址:新北市樹林區大雅路55號

#愛玩客 #台北 #三峽 #樹林 #CP值

快訂閱 愛玩客帶你到處玩!

愛玩客YOUTUBE↓

https://goo.gl/AcZ9yD

#愛玩客 ##

愛玩客FB↓

https://www.facebook.com/isetiwalker/

愛玩客IG↓

https://www.instagram.com/sanlih_iwalker/?hl=zh-tw

新北市三峽老街區空間和文化真實性的新生與消逝

為了解決台北三峽 的問題,作者黃秀玉 這樣論述:

新北市三峽老街區空間和文化真實性的新生與消逝 文化導向都市再生的策略是如何導引歷史街區活化再生? 本研究以三峽老街區的空間和文化真實性新生與消逝為例,藉由探討文建會(今文化部)、內政部營建署以及經濟部等政府部門,陸續推動台灣老街活化的政策脈絡發展策略,例如,從都市計畫、形象商圈、社區總體營造、地方鄉土文化認同,到歷史風貌特定區規劃的各種行動,在三峽老街整建過程中,不斷產生的交互影響。 本研究設計以個案研究法,透過文本分析、半結構式訪談和參與式觀察進行研究,資料範圍從1990年到2020年,藉由長時間且連續的田野資料,討論三峽老街區過去與現在、列冊古蹟抗爭到新生

之歷程,分析公部門文化政策下老街區空間和文化的置換過程,帶給老街區居民社會生活的影響。探究文化創意導向都市再生如何在三峽老街實踐,檢視在台灣老街活化過程中,文化創意導向都市再生的實質效益,提供給相關研究者反思,並用全面性的視角看待老街空間文化問題,提供豐富、深入的田野調查實證資料給公部門及商圈,進而發現老街區存在危機,並理解文化導向都市再生的實質影響。 本研究發現: 一、三峽老街商店業態原有的多樣性,在都市計畫和文化導向策略下,漸漸和全台老街相仿趨於同質化失去在地特色。 二、傳統工藝商店和長期承租者均無法負擔日漸上漲的租金,導致老街商店除了大型連鎖企業得以支撐外,置換比例快速攀升。 三、都市

空間開發的經濟利益,提供給政府部門、文資審議單位、土地開發商和居民,在空間文化真實性的角力當中,爭奪空間美學和文化詮釋權的場域。 面對三峽老街發展現況,本研究認為:都市再生策略運作歷程中,國外大城市或國內的市中心區,相較於三峽老街這類歷史街區的活化過程,因國情不同、背景不同、城鄉差異等因素,也會產生不同的困境危機,經由在地觀察實證研究,展現出本研究對於探討空間文化真實性改變的特殊性。

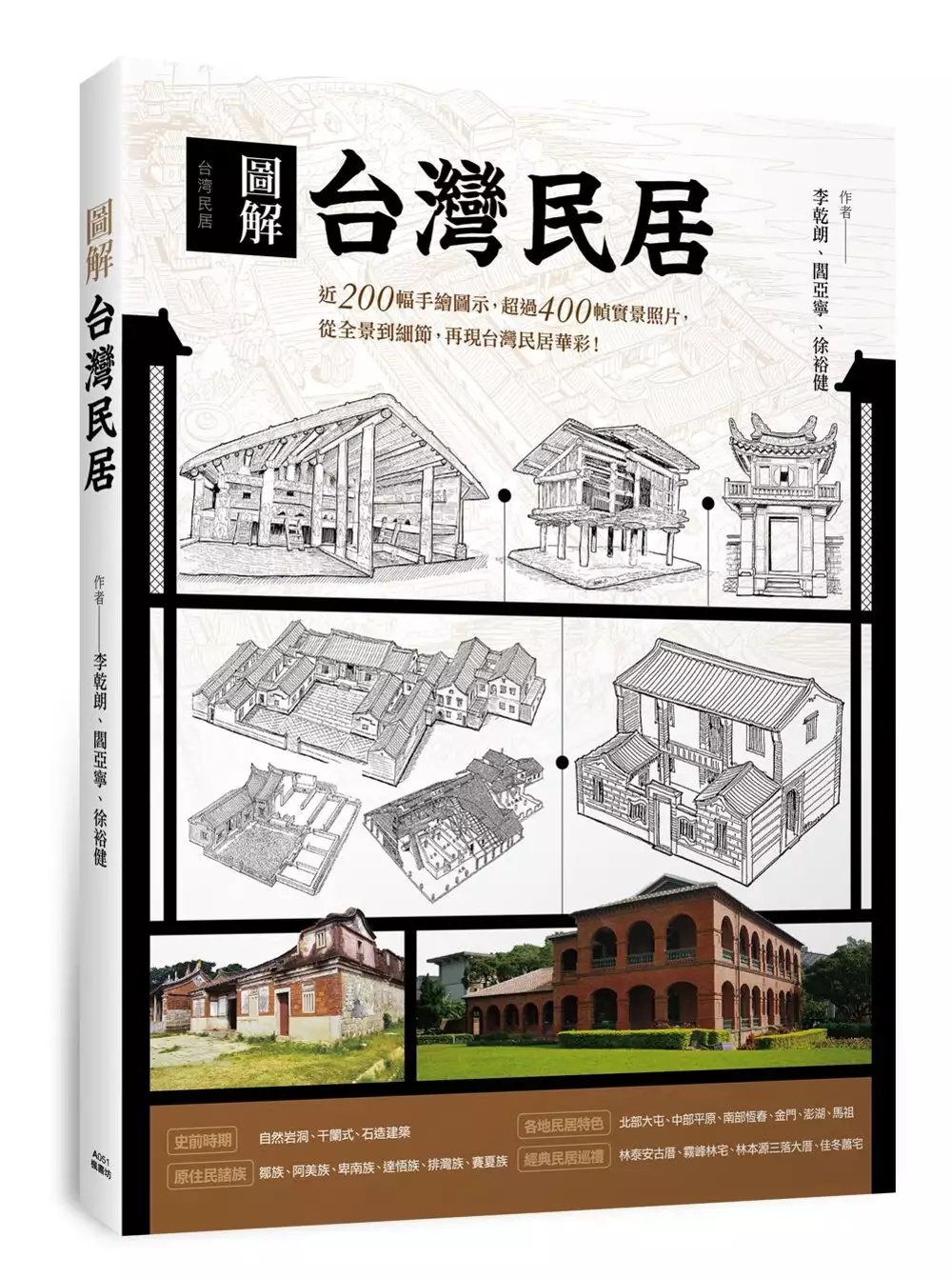

圖解台灣民居

為了解決台北三峽 的問題,作者李乾朗閻亞寧徐裕健 這樣論述:

近200幅手繪圖示,超過400幀實景照片, 從全景到細節,再現台灣民居華彩! ✓史前時期的建築:自然岩洞、干闌式、石造建築── ✓原住民諸族的建築:鄒族、阿美族、卑南族、達悟族── ✓常見台灣建築格局:三合院、四合院、多護龍、一條龍── ✓各地民居特色:北部大屯、中部平原、南部恆春、金門、澎湖、馬祖── ✓經典民居巡禮:林安泰古厝、霧峰林宅、林本源三落大厝、佳冬蕭宅── 台灣面積雖小,卻崇山峻嶺,氣候多元, 擁有泰雅、賽夏、布農等文化獨特的諸多民族, 加上荷蘭、日本的殖民;澎湖、金門、馬祖等特殊地理環境, 衍生出形式豐富的民居類型。 本書是長期從事

建築歷史、古蹟保存研究工作的台灣民居研究專家多年研究成果。 立足於大量實際的田野調查工作,結合民俗學和社會研究方法, 從建築學的角度分析台灣傳統聚落格局與型形態: ▍第一~二章,由歷史角度概述台灣民居發展,介紹史前的台灣建築型態。 ▍第三章介紹泰雅、阿美、卑南等原住民建築獨具的特色,其對比與一脈相承的關聯。 ▍第四章則深入台灣民居的格局,分析一條龍、單身手、三合院等設計對應的生活型態。 ▍第五章從風水、生活規劃、經濟文化等角度分析聚落組成的原理與城市系統。 ▍第六章為台灣民居的建造習俗、工匠的原則與禁忌。 ▍第七~九章深入淺出地介紹建築構造、裝飾等專業領域施工

技術。 ▍第十~十一章為台灣19世紀至20世紀初期的生活,以及北中南、外島的民居特質。 ▍第十二章分析大量台灣經典民居形式、細節。 ▍最後一章深入老街,講述老街的人文特性與重新規劃後展現的生命力。 無論是台灣各民族居住特點、台灣民居的結構、裝飾、施工、 台灣傳統民居的保存與活化等──本書皆以全面且深入淺出的方式做專業化說明, 希望讀者能以全方位、多角度的眼光認識台灣民居的技術成就、藝術魅力和文化內涵。 本書特色 ◎大量手繪鳥瞰圖、平面圖、立面圖及透視圖,與實景照片、文物相互對照,從全景到細節,再現台灣民居華彩! ◎台灣建築研究大師李乾朗、長期從事建築歷史

、古蹟保存研究工作的台灣民居研究專家閻亞寧、徐裕健多年研究成果。 ◎經長期、深入的田野調查,剖析地理、風俗、民族、文化等多元層面對台灣建築的影響。 作者簡介 李乾朗 教授,台灣淡水人,畢業於中國文化大學建築與都市設計學系,專長為建築史、古蹟保存與研究,在台灣組織民居研究會,推動民居研究,兼事海內外古蹟修復研究之工作,現任中國文化大學建築系教授、台北大學民俗藝術研究所教授、中華民俗藝術基金會董事、台北市開放空間文教基金會董事、中國民居學會學術委員會委員、各縣市古蹟評鑒委員等。曾參與《高雄前英國領事館調查研究與修護計畫》、《傳統營造匠師派別之調查研究》等計畫。著有《台灣建築史

》、《台灣近代建築》、《金門民居建築》等書。 閻亞寧 教授,1979年畢業於台灣成功大學建築學系,1981年獲台灣成功大學建築研究所碩士,1996年獲東南大學建築研究所博士,專長為建築史、城市史、古蹟保存及建築設計。現任中國科技大學建築系副教授、中國民居學會學術委員會委員、建築學會理事、中華海峽兩岸文化資產交流促進會常務監事等。曾參與《彰化縣第三級關帝廟調查研究與修護計畫》、《金門縣縣定東溪鄭氏家廟調查研究》、《雲林縣第三級大埤三山國王廟調查研究》等計畫。 徐裕健 教授,開業建築師,台灣大學土木工程研究所博士。現任華梵大學建築系專任教授、台灣大學建築與城鄉研究所兼任教授、文建會

古蹟歷史建築及聚落修復或再利用勞務委任主持人,專長為建築史及城市史調查研究、文化資產保存修護設計實務、歷史街區再生活化實務等,曾任古蹟評鑒委員、建築學會及文化資產維護學會理事學術委員、公務人員特考典試委員、大專院校評鑒委員等。著有《都市空間文化形式之變遷——以日據時期台北為個案》、《城市埋藏性文化資性的發掘與城市風格的重塑》等。曾計劃主持文化遺產修復再利用工程計有古蹟台北賓館解體調查暨修護工程、古蹟大溪李騰芳宅修復工程、當代美術館古蹟修復再利用工程等。 .總序——中國民居建築的分布與形成 .前言 第一章 台灣民居之淵源、類型及歷史發展概述 .第一節 台灣民居之歷史發展

概述 .第二節 台灣民居之淵源與類型 第二章 史前時期的台灣建築 .第一節 自然岩洞為住居 .第二節 干闌式建築 .第三節 石造建築 .第四節 聚落之選址 第三章 原住民諸族的建築 .第一節 泰雅族建築 .第二節 賽夏族建築 .第三節 布農族建築 .第四節 鄒族建築 .第五節 阿美族建築 .第六節 排灣族建築 .第七節 卑南族建築 .第八節 魯凱族建築 .第九節 達悟族建築 .第十節 原住民建築的外在影響因素 .第十一節 平埔族的建築 .一、17世紀的平埔族聚落

.二、平埔族善用竹材 .三、從清代文獻中所見的原住民建築 第四章 台灣民居的格局及聚落之布局 .第一節 台灣民居的格局 .第二節 常見的住宅平面格局 .一、一條龍式 .二、單伸手式 .三、三合院式 .四、四合院式 .五、多護龍式 .第三節 台灣村落形成之自然地理背景 .第四節 村落之形態及空間組織 .第五節 亭仔腳與騎樓 .一、亭仔腳與騎樓之差異 .二、傳統亭仔腳與騎樓的構造 第五章 台灣民居聚落之形成與演變 .第一節 環境與選址 .一、龍脈 .二、空間原型 .三、城市風水 .四

、聚落與農田水利 .第二節 城市 .一、道路系統 .二、城門方位 .三、城垣外形 .四、重要公共建築物 .五、住宅 .第三節 廟埕與廣場 .一、廟埕 .二、廣場 .第四節 移民社會與聚落 .一、背景 .二、移民拓墾路徑 .三、移民祖籍與分布 .四、聚落的形成與發展 .第五節 台灣傳統移民社會的建築特質 .一、前形的引入 .二、衍化的過程 .三、洋風式樣的影響 .四、衍化過程的特質與成熟蛻變 第六章 台灣民居建造習俗 .第一節 建造過程與祭神儀式 .第二節 營造過程

視同為生命禮俗 .第三節 民居建築的空間形式與人體之對應 .一、民居建築與人體功能之對應 .二、民居建築裝飾與人體功能之對應 .第四節 匠師的養成 .第五節 匠師施工器具的崇拜 .第六節 台灣匠師用之魯班尺 .第七節 設計房屋的原則與禁忌 .第八節 台灣工匠常用之工具 第七章 從大木結構探索台灣民居與閩粵古建築之淵源 .第一節 大木結構之淵源 .第二節 斗栱、瓜筒與束木的分析 .一、斗的分析 .二、瓜筒的分析 .三、彎枋的分析 .四、連栱的分析 .五、捧前桁的分析 .六、束與束巾的分析

第八章 台灣民居之構造與施工 .第一節 營建材料 .一、自然材料 .二、人工建材 .第二節 構造類型 .一、夯土構造 .二、土墼構造 .三、木構造 .四、竹構造 .五、石構造 .六、磚構造 .七、鋼筋混凝土構造 .第三節 建築細節 .一、台階與地坪 .二、牆體 .三、柱 .四、梁 .五、天花板 .六、屋檐 .七、屋頂 .第四節 排給水設計 .一、給水設施 .二、排水設施 .三、防水設施 .第五節 通風與防風設計 .一、通風設

施 .二、防風設施 .第六節 採光及照明設施 .一、採光設施 .二、照明器具 .三、防曬設施 .第七節 防火設施 .第八節 防禦設施 .第九節 防鼠設施 .第九章 台灣民居之裝飾 .第一節 台灣民居彩繪 .第二節 泥塑與剪黏裝飾藝術 .一、台灣古建築泥塑與剪黏之傳統 .二、泥塑的基本技術 .三、灰泥的製作 .四、泥塑內部的骨架 .五、模印的技術 .六、垛頭盤長的技術 .七、加彩泥塑 .八、剪黏的特點 .九、剪黏的材料與工具 .十、剪黏施工技巧 .第三節 近代台灣民居

的交趾陶及泥塑匠師 .第四節 泉州來台的陶藝匠師柯訓與洪坤福 .第五節 泉州洛陽橋來台的蘇陽水 .第六節 安溪來台的陶藝匠師廖伍 .第七節 閩南來台陶藝匠師作品之特色 第十章 台灣民居與生活形態變遷 .第一節 19世紀台灣民居的家庭生活 .一、民居如何處理人與自然的關係 .二、民居中的生活文化 .第二節 清末住宅邁入封閉的平面布局 .第三節 日治時期台灣民居空間與形式之轉變 .一、20世紀初台灣民居建築的背景 .二、時代設計思想的影響 .三、民居平面、空間與形式的變化 .第四節 20世紀的洋風與和風住宅

.一、早期洋式住宅多為迴廊殖民式樣 .二、20世紀初期的洋風與和風住宅 .三、1930年代的現代主義住宅 .第五節 台灣民居中的家具 第十一章 台灣各地民居之特質 .第一節 北部大屯山區之聚落與民居 .一、人文發展背景 .二、大屯山區之傳統聚落 .三、聚落之布局 .四、北部大屯山區之燕樓李氏匠派 .五、燕樓李家匠派建築的特色 .第二節 中部平原民居之特色 .一、中部地區的移民 .二、中部民居的平面格局 .第三節 高雄地區民居 .一、歷史背景 .二、民居與文教建築之實例 .第四節 屏東傳統民居

.一、屏東地區漢人傳統民居的風格 .二、六堆地區客家的隘門與聖跡亭 .三、六堆地區客家民居之格局 .四、屏東地區漳、泉民居之格局 .第五節 南部恆春地區之民居 .一、恆春地區傳統聚落之分布 .二、民居平面之形態 .三、民居的材料與構造特色 .四、營建匠師 .第六節 南北客家民居之比較 .一、台灣客家民居與閩粵客家民居形成差異的原因 .二、台灣北部與南部客家民居之差異 .三、台灣客家民居重視風水 .第七節 澎湖民居 .一、澎湖聚落之模式 .二、澎湖民居的空間 .三、澎湖民居之構造與施工 .四、澎湖民居的建築構

造 .第八節 金門民居 .一、金門的聚落 .二、合院格局的類型 .三、金門民居的原形與轉化 .四、棋盤式布局 .五、山牆與五行象徵 .六、石構造技巧 .七、木結構與斗栱 .八、溪底匠派與陳、王兩祠之建造 .第九節 馬祖民居 .一、聚落布局的特色 .二、民居建築的特色 第十二章 台灣經典民居 .第一節 台北板橋林本源三落大厝 .第二節 台北林安泰古厝 .第三節 台北蘆洲李宅 .第四節 桃園大溪李宅 .第五節 台中社口林宅大夫第 .第六節 台中霧峰林宅 .第七節 台中神岡筱雲山莊 .第八節 台中潭子

摘星山莊 .第九節 彰化馬興陳益源大厝 .第十節 彰化永靖陳宅余三館 .第十一節 屏東佳冬蕭宅 第十三章 台灣歷史老街的保存與活化 .第一節 台灣歷史老街保存活化發展概述 .第二節 台北三峽老街的保存與活化 .一、台北三峽老街規劃的社會經濟脈絡 .二、三峽老街保存與活化的規劃目標與執行方式 .三、三峽老街的活化與再生 .第三節 萬華剝皮寮老街人文生命力的發掘與實踐 .一、剝皮寮老街的空間歷史意義 .二、剝皮寮老街地方歷史空間故事的重構 .三、老街空間歷史的拼貼 .四、古市街人文生命力的植入 .第四節 空間人文特性的榮枯交

替——湖口老街的再生 .一、湖口老街的空間歷史過程 .二、閱讀湖口老街空間的歷史人文特性 .三、老街生命力延續的文化空間再造過程 .第五節 台北市迪化街區的自主性保存與活化 .一、迪化街區為台北市現存規模最大的歷史老街 .二、政府補償獎勵制度下的居民自主性保存模式 .三、歷史風貌再現的整合性規劃內容 .第六節 台灣歷史老街保存活化過程的困境和反省 .一、歷史老街的人文性存續 .二、整合性的保存目標 .三、活化與再生地方生活方式的本質 .主要參考文獻 .後記 .作者簡介 前言 關於台灣民居之研究,可以推至19

00年代的日治時期,日本以殖民政策統治台灣,為了有效推展政令及充分瞭解台灣的歷史背景,早在1903年即組成專門研究單位「臨時台灣舊慣調查會」 進行民間習俗及居住方式之調查,並出版《台灣舊慣調查報告》。當時之觀察面甚廣,連民居中之傢具及灶房炊具亦曾調查。 至1920年代後期,少數日本學者提出研究台灣建築史之計劃,安江正直是其中一位,他對台灣的寺廟作研究及測繪,後於1929年為文指出要先研究中國南方建築,再與台灣建築作比較,並以著名的台北板橋林家宅第及花園作初期研究對像。緊接著1932年,日人高橋男以板橋林氏宅園為題,作較深入之調研,報告刊登在當時的雜誌之上。1936年,任教台北州立工業專科

學校的千千岩助太郎,開始發表長期深入內山對原住民住居之調查報告,分期由台灣建築會志發行專刊,從1937年至1943年,共出五輯。這些寶貴的一手資料後來由於太平洋戰爭爆發而中止,但「二戰」之後,1960年在日本由彰國社出版《台灣高砂族之住家》,即重印戰前之研究報告而成。這本書總結了千千岩氏對台灣原住民建築之研究成果,也是這個領域中最重要的著作。 1936年,日本著名建築史家伊東忠太抵台灣,在台北發表演講指出研究台灣古建築之道,並提及台灣的民居為台灣建築重要內涵。受其影響,次年田中大作提出台灣建築史的研究大綱,將台灣建築分成高砂族、紅毛人、漢族等系統。同年,建築史家藤島亥治郎來台,對西岸的古

城市作21天的考察,後來於1948年在日本出版《台灣的建築》一書,這本書可以說是簡要地總結前人之研究,並較有系統地介紹了台灣的古建築。其中,對民居之研究並非最主要的部分。建築史家的注意力常忽略民居,而著墨於寺廟城堡較多。對台灣民居保持關心的日本人,還有池田敏雄的《台灣的家庭生活》及國分直一的《台灣的民俗》,皆是1930年代所作的調查。另外,日治時期的研究不能忽略的是1941年至1944年由金關丈夫主持的《民俗台灣》雜誌,每期皆有數篇關於民居相關資料探討之文章。1943年由地理學者富田方郎所著的《台灣聚落之研究》,為地理學角度對村落之看法,是日治時期較稀少的研究。 1945年「二戰」結束之

後,台灣民居的研究有一段長時期的荒廢,戰後建築學者之研究心力多投注到新的住宅規劃與設計。50年代農村的復興,政府曾提供一些標準圖樣,但由於農村缺乏資金,很少依據這些圖樣建造房舍。而1960年之後,台灣經濟力量漸強,農村人口急速移入城市,許多傳統民居遭到拆除或棄置,這時引起了東海大學教授的注意,其中蕭梅與美籍的狄瑞德(Reed Dillingham)、華昌琳出版書籍,從學術研究角度來介紹台灣民居,《台灣民居建築之傳統風格》與《台灣傳統建築之勘察》二書引起學術界的興趣,並產生影響力,相關的民俗調查,則有林衡道、洪敏麟等學者之研究作為文化背景支持。 終於在1978年李乾朗所著《金門民居建築》與

1979年《台灣建築史》出版,80年代又有王鎮華、徐裕健、關華山及閻亞寧等學者投入研究,特別是古民居、古衙、祠廟與聚落之調查研究與修復再利用。隨著台灣的《文化資產保存的相關規定》公布,法令與資金兼備,為推動實際的工作提供了基礎。1990年代以來,包括澎湖、山地區域與金門、馬祖等偏遠地區的民居研究也有年輕一代學者加入。可以說至目前為止,台灣民居的研究成果超過1960年代以前的水準。而有志於此的學者們也聯合起來,成立「台灣民居研究會」,經常參加中國大陸學術團體舉辦的研討會及實地考察。我們相信,在田野調查資料全面完成之後,理論的分析與修復再利用,甚至轉化為現代民居之創造所用,將是可預期的。

SIFT特徵點之命名與應用

為了解決台北三峽 的問題,作者黃于修 這樣論述:

SIFT特徵點﹙keypoints﹚的不變性營造了許多電腦視覺上的應用與成就,諸如物體辨識﹙object recognition﹚、影像縫合﹙image stitching﹚、手勢辨識﹙gesture recognition﹚、影像檢索﹙image retrieval﹚等。然而SIFT所獲取的特徵點很難讓人具象地體會一個點成就為特徵點的具體原因與意義。本論文試圖以辨識度高的文字符號,如希臘字母,具象地為SIFT所獲取的特徵點進行命名。文字符號本身所擷取到的特徵點將被建成碼冊(codebook),作為影像特徵點命名依據。要言之,影像所獲取的特徵點的特徵,將與碼冊中的各特徵點的特徵逐一比對後給予

評分,由分數最高者勝出,作為影像特徵點的具象名稱。本論文將陳述建成命名碼冊的具體細節,包括文字影像的取得,文字影像特徵點的決定,特徵值存放格式等,並展示若干影像特徵點經命名後的結果,命名圖象包括方向與比例等,將以貼圖的方式呈現在影像特徵點處,並與過去文獻中展現特徵點的方式比較,以彰顯特徵點命名後的具象性。另外本論文亦將簡述經命名後的特徵點可能引發的相關應用與研究,包括物體偵測、語法圖形識別(syntactic pattern recognition )等。

台北三峽的網路口碑排行榜

-

#1.三峽老街 - 台北市政府

老街上還有豐富的美食,有金牛角、豬血糕及手工豆花等小吃,非常受到遊客歡迎。另外還可造訪有「全臺最美麗辦公大樓」之稱的三峽歷史文物館,這裡收藏了三峽地區豐富的歷史 ... 於 tipv6.cloud.taipei.gov.tw -

#2.『團購美食』台北三峽知名伴手禮–金三峽牛角 - Mika出走美食 ...

大家都知道台北三峽什麼最有名,就是金牛角最有名啦!!這次接到的金三峽牛角邀約..被店家的大方深深的感動了一下.整整兩大盒耶..好幾天的早餐都吃這個了~全家人都很 ... 於 mikatogo.com -

#3.三鶯線三峽工程事故釀3死2傷新北勒令停工[影] | 社會 - 中央社

捷運三鶯線三峽區佳福路、佳興路口高架工程灌漿工程20日發生倒塌事故, ... 中央社記者吳欣紜台北20日電)捷運三鶯線今天發生灌漿事故釀3死2傷,勞動 ... 於 www.cna.com.tw -

#4.台哥大台北三峽直營服務中心 - Facebook

台灣大哥大Taiwanmobile 4G全台實測,上網速度第一!台灣大哥大提供4G新機、 資費、預付卡、APP、數位加值服務等產品... 新北市三峽區文化路39號, Xinbei, ... 於 www.facebook.com -

#5.三峽站 - 統聯客運-據點查詢

三峽 站. 新北市三峽區復興路269號. (02)8671-9099. 據點地圖. 相關路線. 【1612】 台北→ 台南(經國道3號). 據點介紹. 縣市:新北市 區域:三峽區 營業站名稱:三峽站 於 220-128-187-2.hinet-ip.hinet.net -

#6.三峽火鍋吃到飽|桃園超人氣羊肉爐吃到飽來台北『羊霸天下』

桃園超人氣羊肉爐吃到飽『羊霸天下』在台北三峽也吃得到(近三峽老街)冬令進補必吃的薑母 ... 喜歡吃羊肉爐的朋友來三峽必吃美食、三峽聚餐大推薦. 於 angelababy.tw -

#7.新北市三峽區區域找屋 - 信義房屋

新北市三峽區購屋房價查詢,來信義房屋提供新北市三峽區周邊房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊,來信義房屋全省直營提供完整安心仲介服務. 於 www.sinyi.com.tw -

#8.越南·台北·三峽(@ly18_food) • Instagram photos and videos

5436 Followers, 35 Following, 610 Posts - See Instagram photos and videos from 越南·台北·三峽(@ly18_food) 於 www.instagram.com -

#9.泉芳茶莊::台灣茶產區::台北三峽

台北 市三峽【三峽茶區】 海拔高度: 產區特色: 三峽茶區位於台北縣西南方,連接文山茶區,與新店、土城、樹林、鶯歌、大溪相鄰,三峽茶區分佈在安坑、竹崙、插角及有 ... 於 www.cftea.com.tw -

#10.【台北】三峽老街一日遊 - 焦糖家的幸福事

上次去完手信坊後,因為時間還早所以我們就接著去三峽老街啦假日的三峽老街真的好多人但是三峽老街真的好好逛除了可以拜拜外,還可以逛老街,吃小吃更可以來體會藍染喔 ... 於 cindy1107.pixnet.net -

#11.三峽區租屋| 新北市房屋出租

為您提供新北市三峽區租屋資訊,每日實時更新,人工審核。新北市三峽區租 ... 2房/37.3坪樂河郡-豐耘三峽區-民生街. 11-10發佈 ... 整層住家全新大樓出租,近台北大學. 於 rent.591.com.tw -

#12.新北市三峽區237 - 可輸入完整地址查詢郵遞區號

查詢新北市三峽區237 郵遞區號(五碼,3+2碼), 新北市三峽區. 於 zip5.5432.tw -

#13.最快2024年通車三峽 台北省30分鐘

行政院國發會20日下午審議通過捷運三鶯線,總經費修正為505億元,全案即送行院核定,預計今年底主體工程動工,最快2024年通車,屆時三峽至台北市中心 ... 於 www.chinatimes.com -

#14.網友推薦三峽老街必吃美食實戰&三峽名產伴手禮採購!

我朋友專程從台北跑來吃。他們家的炸醬麵吃過就知道好吃的滋味喔~星期天是休假日。 秦秋貴最新版營業時間 ... 於 bajenny.com -

#15.【熱門景點包車一日遊】三峽老街、天空之城、鯉魚潭水庫

從台北市區自行指定地點出發,在專業且親切司機的帶領下,開啟一日私人專屬包車服務暢遊北台灣,最後在台中市區飯店或夜市下車,是台北到台中CP值最高的選擇! 於 m.kkday.com -

#16.台北客運-三峽二站| 台灣旅遊景點行程

台北 客運-三峽二站 · 電話:02-8671-3796 · 地址:新北市三峽區三樹路192號 · 網址:http://m.poi.zhupiter.com/c-cht-5522-1-31-%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%B1%BD%E8%BB%8A-%E6% ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#17.新北『三峽北大美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

外婆的茶屋-三峽北大店一吃就被圈粉的紅豆餅綿密香氣配上Qㄉㄟㄉㄟ麻糬太銷魂啦。三峽台北大學旁最古早味的午茶甜點。三峽美食. 6 個月前 .小咪ma。吃喝玩樂趣. 於 ifoodie.tw -

#18.台北三峽、鶯歌藝術文化之旅 - Tripbaa趣吧

三峽 過去一直是台北重要貨物轉運站,透過水運將山區農產運往下游加工出口,也造就了三峽以往的風華歷史,三峽老街也在這樣的時光背景下發展而成。 於 www.tripbaa.com -

#19.237台北縣三峽鎮大埔路367號 - Google Maps

想吃自然、健康、美味的Q梅,來Q媽&Q'PA家就對啦! 於 maps.google.com -

#20.三峽熊空茶園一日遊,三峽兩天一夜推薦美食、親子景點

台北 |agoda訂房優惠請點此. 精選本文目錄. 三峽景點|2021三峽&熊空周邊地圖; 三峽景點一日遊行程:; 三峽景點:熊空茶園; 三峽景點:滿月圓森林遊樂 ... 於 bunnyann.com -

#21.台慶不動產三峽台北大學加盟店-誠富不動產有限公司新北市 ...

最新台慶不動產新北市三峽區房屋買賣、房屋仲介服務,請找台慶不動產三峽台北大學加盟店-誠富不動產有限公司。最新更新時間:2021/11/23。三峽台北大學加盟店-誠富 ... 於 shop.yungching.com.tw -

#22.飽吃10大美食!三峽老街一日遊懶人包吃特殊霜淇淋體驗藍染

三峽 老街是假期旅人逛街吃美食的好去處,古色古香的紅磚巷弄, ... 搭車的朋友,也可搭台北客運或公車,F623、940、812等公車都能到三峽老街。 於 travel.ettoday.net -

#23.三峽老街-交通資訊

高鐵至板橋站下車,走文化路出口到文化路的公車站-新板橋車站(靠板橋車站這一側). 轉乘台北客運910(走高速公路三峽國小站下車步行至老街約5分鐘)、702(三峽老街站或 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#24.台北大-新北市三峽區 - 實價登錄比價王

台北 大近一年實價登錄約34.5萬/坪,2021/11/22更新。有7筆待售房屋,位於新北市三峽區學成路。提供台北大實價登錄完整地址、待售房屋、議價率;北大特區、捷運三峽 ... 於 community.houseprice.tw -

#25.交通資訊 - 大板根森林溫泉酒店

北二高南下三峽交流道出口,北上三鶯交流道出口,沿復興路至中正路右轉後依路標行駛。 ○至大埔依左前方台七乙線行駛,約十五分鐘即可達本溫泉酒店。 ○大台北、新竹以 ... 於 www.thegreatroots.com -

#26.三峽美食特搜!三峽老街、台北大學人氣美食TOP10 - GOMAJI

三峽 區裡有台北大學、三峽老街等重點美食集散地,想知道在這些美食重點地帶,有哪些三峽美食此生必得吃過一次,絕對不能錯過嗎? 於 www.gomaji.com -

#27.三峽篇(福美軒金牛角+三峽老街+台北大學+北大特區+蓮咖哩)

這次安排的行程,是從三峽區台北大學、三峽老街開始,途經鶯歌區陶瓷老街,最後住宿地桃園市。 P3260044.JPG. 這次旅行有點偷懶,我們都沒有很認真做好行 ... 於 yanyang.pixnet.net -

#28.遇見時光浸染最美的靛藍層次|6個三峽一日遊:景點、交通

未來新北捷運三鶯線完工後,也可搭乘捷運前往三峽及鶯歌,交通會更便捷。 台鐵板橋站, 搭乘「台北客運910、702、703」至三峽老街站下車,步行即可 ... 於 journey.tw -

#29.三峽北大特區房價攀高3大關鍵逆襲 - 工商時報

三峽 北大特區全稱「台北大學特區計畫」,範圍則以國立台北大學三峽校區為核心,範圍在三樹路以西、第二高速公路以南、復興路以北的區域,橫跨三峽區及 ... 於 ctee.com.tw -

#30.台北富邦商業銀行三峽分行 - 金融機構基本資料查詢- 銀行局 ...

分支機構名稱, 台北富邦商業銀行三峽分行. 地址, 新北市樹林區學成路541號、543號1樓. 電話, 02-26805899. 負責人, 許義順. 設立日期, 1998-10-01. 於 www.banking.gov.tw -

#31.佐登妮絲spa 台北三峽店

... 台北三峽店. Friends 540. 預約電話:02-26721499; 10:00-20:00; 02-26721499 · http://www.jourdeness.com.tw/; 新北市三峽區民生街134號. collapse. 於 page.line.me -

#32.【台北三峽】發現世外桃源 熊空休閒農場

如果說這在三峽,想必有許多人會跌破眼鏡?可是沒錯,這裡真的在三峽,而且對大台北、桃園地區的朋友而言,這裡真的不算遠,不是嗎? 這是個位於三峽鎮東南方竹崙里, ... 於 l50740.pixnet.net -

#33.交通資訊 - 恩主公醫院健康管理中心

台北 行天宮臨松江路公車站牌前→建國高架橋→台北辛亥路復興南路口(台灣大學側門)→經基隆路、新店水快上北二高→三峽恩主公醫院→中山醫療大樓。 回程停靠站. 於 hmc.eck.org.tw -

#34.新北市親子好去處》三峽滿月圓森林遊樂區~親子生態森林步道

滿月圓國家森林遊樂區是大台北的後花園,本來就很受親子族群的喜愛,在今年全新遊客中心開館,提供擴增實境AR設備,讓民眾能更身歷其境體驗生態. 於 bobowin.blog -

#35.台北縣三峽鎮選舉公報(民國91年) - 中央選舉委員會

台北 縣三峽鎮選舉公報(民國91年). 正在努力地載入資料,請稍候…… 標題. 日期. 標題臺北縣三峽鎮民代表會第17屆鎮民代表暨里長選舉公報(第1選區-三峽里,秀川里等)-91年. 於 web.cec.gov.tw -

#36.國立臺北大學三峽校區交通路線資訊

______樹林站下車→搭首都客運,往三峽班次,終點站大勇路口下車。 首都客運於本校大勇路校門有停靠站. 乘計程車, 台北市-三峽, 跳錶--約400~500元 ... 於 web.ntpu.edu.tw -

#37.西堤台北三峽店-廚藝計時人員(洗碗) - 1111人力銀行

新北市三峽區工作職缺|西堤台北三峽店-廚藝計時人員(洗碗)|王品餐飲股份有限公司|時薪180 至190元|2021/11/19|找工作、求職、兼職、短期打工、實習,就上1111人力 ... 於 www.1111.com.tw -

#38.三峽到台北市,如何搭車最便捷!? @ fwg3520439q1 - 隨意窩

三峽 到台北市,如何搭車最便捷!?台北市捷運時間查詢三峽到台北市,如何搭車最便捷!? 原本是騎摩托車(走外環道)千里迢迢從三峽到台北市(和平東路,古亭站附近)但實在很累耶 ... 於 blog.xuite.net -

#39.台北客運-三峽二站 - 台灣旅遊網

台灣旅遊網提供您豐富的台北客運-三峽二站資訊,有新北熱門交通情報及相關交通推薦,方便您為自己安排美好的新北旅遊行程,恣意得旅行新北、遊走新北。 於 www.travel-book.com.tw -

#40.「三峽老街」的鄰近民宿總覽

想看看台北「三峽老街」附近有哪些不錯的民宿嗎??這裡可以參考當天行程結束後可以去哪裡度過美好的一晚!可依照距離或是人氣指數排行找出適合自己的民宿, ... 於 taipei.fun-taiwan.com -

#41.【台北一日遊】熊空茶園+三峽老街+新北市客家文化園區

【台北一日遊】熊空茶園+三峽老街+新北市客家文化園區-山光風景與文化的旅遊饗宴今天要來跟大家介紹台北一日遊而這次介紹的景點位置都在三峽地區這裡有山中秘境、懷舊 ... 於 nixojov.pixnet.net -

#42.三峽區(TPE) 附近飯店.10間最佳三峽區住宿推薦 - Expedia

近期的三峽區飯店評價. expedia 則旅客真實評論 · 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 · 台北晶華酒店 · 台北W 飯店 · 台北國泰萬怡酒店 · 台北凱達大飯店 · 台北時代寓所 · 品文旅 · 山形閣. 於 www.expedia.com.tw -

#43.三峽站 - 統聯客運

三峽 站. 名稱:三峽站. 電話:(02)8671-9099. 地址:新北市三峽區復興路269號 ... BESbswy. BESbswy. 路線資訊. 【1612】 台北→ 台南(經國道3號). 於 www.ubus.com.tw -

#44.迴龍-台北、首都客運三峽-圓環線 - 小地鼠的公車火車站

台北 客運能從三峽到台北的公車本來有好幾種,可是目前只剩下最強勢的705和706兩線(此外尚有公路客運台北-大溪)。最有歷史的其實是702,此線原本是公路客運 ... 於 eckstain.pixnet.net -

#45.新北三峽10人家庭群聚感染!侯友宜:匡列接觸者364人公布 ...

中央流行疫情指揮中心公布最新新冠肺炎疫情,今日國內新增13例本土個案,以新北市11例最多。新北市長侯. 於 health.tvbs.com.tw -

#46.三峽台北大學租屋資訊- MixRent|2021年11月最新出租物件推薦

三峽台北 大學租屋情報及租金行情,共有66筆關於三峽台北大學的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 tw.mixrent.com -

#47.住商不動產台北三峽加盟店|買屋、購屋物件精選 - 吉家網

網羅在地各種物件,買屋、購屋找住商不動產-台北三峽加盟店是您最佳的選擇! 於 web.gigahouse.com.tw -

#48.交通指引-國家教育研究院| 研究.實踐.影響力

三峽 總院區 · 請於景安站出口(單一出口),轉乘台北客運【908】公車,週一至週五尖峰時間約12分鐘一班;離峰時間約30分 鐘一班;例假日約每小時一至二班(詳細班次時間請見 ... 於 www.naer.edu.tw -

#49.台北三峽- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦台北三峽商品就在蝦皮購物!買台北三峽立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#50.三峽→臺北市政府(939跳蛙)

V起迄站名: 三峽→臺北市政府頭末班車: [平日] 0700 - 0730 [假日] 停駛發車間隔: [平日] 班表:0700 0730 [假日] 例假日停駛分段緩衝: 三鶯交流道、安坑交流道收費 ... 於 leapfroggingbus.tw -

#51.939 - 大臺北公車

臺北大學(三峽校區). KKA-9862. 恩主公醫院. 進站中. KKA-2525. 敦化和平路口. 約14分. 成功國宅. 約16分. 大安國中. KKA-3113. 信義敦化路口. 進站中. KKA-3111. 於 ebus.gov.taipei -

#52.新北市三峽區公所

新北市三峽區公所. 新巴士(免費公車). 防災專區. 公有場地租借. 區長信箱. 我的新北市. 三峽區公所. 哈燒快訊; 公告. 2021-11-18. 保持室內通風,防範一氧化碳中毒。 於 www.sanxia.ntpc.gov.tw -

#53.新北三峽老街玩樂懶人包*小吃美食,附近好玩景點,好吃金牛角,伴 ...

三峽 老街一日遊好吃好玩分享, 逛老街順便踏青賞美景。 三峽老街附近有什麼好玩好吃景點呢? 這篇分享幾個不錯的地方給大家~ 都在老街一帶, ... 於 saliha.pixnet.net -

#54.三峽老街.大板根森林.熊空茶園.皇后鎮.泡美人湯.景觀餐廳

三峽 景點也不少,基本款必逛三峽老街 三峽老街美食林立,在歷史建築漫步也不錯玩樂三峽,還有超人氣的大板根原始 ... 台北景點|一日遊快速攻略行程. 於 fullfenblog.tw -

#55.台北三峽加盟店、三峽區買屋賣屋 - 住商不動產

住商不動產台北三峽加盟店團隊提供您優質三峽區買屋賣屋服務,住商不動產是您買屋、賣屋、租屋首選!提供找三峽區房子、買房子、賣房子、租房子、房屋出租、設計、 ... 於 www.hbhousing.com.tw -

#56.705路線資訊,經三峽北大社區、捷運永寧站、板橋公車站

2007/09/23調整頭端路線,不經大勇路及復興路(大勇路至國慶路段),改由三峽二站 ... 台北大學三峽校區站位,新增姑娘廟、大義路口(以上皆往程設站)、大學風呂、台北 ... 於 www.transtaipei.idv.tw -

#57.台北大學城NO1 - 樂居

樂居提供:台北大學城NO1總戶數190戶,屋齡26年,共有56筆成交資料,2戶在二手市場 ... 三峽國小. 國中學區:. 三峽國中. 建設公司:: 正泰建設. 建築設計:: 王明勝. 於 www.leju.com.tw -

#58.clinico科林助聽器| 服務據點| 三峽門市

clinico科林助聽器| 服務據點| 三峽門市:237新北市三峽區民生街29號. ... 702三峽~台北三峽老街站或三峽國小站下車步行至門市約5分鐘 703三峽~台北※固定班假日停台北 ... 於 www.ear.com.tw -

#59.2021三條路線玩透三峽老街!精選必去景點、美食 - 好好玩台灣

大家想知道的三峽老街一日遊,美食、伴手禮、必去景點、交通這篇通通都有~ ... 需要五分鐘就可以輕鬆登頂,還能眺望林口台地、大漢溪流域、台北盆地… 於 www.welcometw.com -

#60.雙北快巴939上路,三峽往返信義、大安省錢省時更便捷

過去從三峽搭乘公車往返臺北市東區通勤、通學的民眾,必需搭乘916、922等路線公車至捷運永寧站轉搭捷運至市府站或搭乘275線經由土城、中永和至臺北,往往需費時90分鐘以上 ... 於 www.tpebus.com.tw -

#61.台北-三峽中華店開幕囉!-最新消息 - 小北百貨

台北 -三峽中華店開幕囉! AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook Share to LINE Share to More. 返回. Please Wait... QUICK LINKS. 於 www.showba.com.tw -

#62.三峽確診者感染源不明北市足跡往返這2捷運站 - 奇摩新聞

29日新北市三峽爆出一起家庭群聚案,共有10人因此染疫,而30日就公布一起個案16095,感染源尚待釐清,對此,台北市政府衛生局今(31)日就公布該名 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#63.怎樣搭巴士或火車去New Taipei的三峽區公所 - Moovit

在New Taipei, 怎樣搭公共交通去三峽區公所. 以下公共交通線路會停靠三峽區公所附近. 巴士: 5001, 5005, 706, ... 台北最受歡迎的城市交通應用程式. 於 moovitapp.com -

#64.從高雄前往台北大學(三峽校區)之路線 - NAVITIME Transit

從高雄前往台北大學(三峽校區)的交通方式(行經途徑/ 轉乘指南)。可供確認所需時間、轉乘次數、乘車路線、停車站列表等路線資訊。 於 transit.navitime.com -

#65.台灣-台北-三峽地區

你現在所在的位置:全球地圖> 亞洲地區> 台灣> 台北> 三峽地區. 三峽老街 · 大板根森林休閒山莊. 於 www.liontravel.com -

#66.國立台北大學- 三峽區- 新北市 - 旅遊王

台北 大學-三峽總校區攝影:帝熊飯店 ... 方面發展;國立台北大學校區總面積約為59.32公頃,分為三峽校區和台北校區(民生校區、建國校區),預計未來將台北校區遷至三峽 ... 於 www.travelking.com.tw -

#67.【三峽老街一日遊】新北一日遊景點推薦,三峽老街街頭藝人 ...

其實三峽老街瑪姬來了好幾次,只是一直都沒有特地拍照, 今天就跟瑪姬一起來逛一下 ... 702三峽~台北三峽老街站或三峽國小站下車步行至老街約5分鐘. 於 drm88.pixnet.net -

#68.【台北】台北三峽一日遊走透透 - 小熊趴趴走

來趟台北古蹟保留最完善的地方~三峽老街現在就跟著小熊走一趟三峽之旅首先來到三峽老街,參觀一下這保留最完整的三峽老街ps:很多連續劇都會來這取景 ... 於 sasa133.pixnet.net -

#69.三峡老街| 台北旅游网 - 臺北旅遊網

古朴的三峡民权老街,长约260公尺,有一百多座古老街屋,巴洛克式立面牌楼为其建筑特色,民权街口的「三角涌街」路名至今仍然可见。 於 www.travel.taipei -

#70.【新北三峽】三峽一日遊:三峽比你想像中的更好玩!老街、美食

台鐵郵輪式列車| 新北三峽老街、台北糖廍文化園區2 日遊|台中出發:請按我. 【熱門景點包車一日遊】三峽老街、天空之城、鯉魚潭水庫、草悟道(台北 ... 於 flyblog.cc -

#71.【交通攻略】台北車站到三峽老街怎麼去呢?(營業時間、車程

3. 先搭乘捷運板南線往頂埔方向至新埔站二號出口出站,出站後一直直走等910至三峽國小下車,步行約5分鐘可抵達老街。 1. 台北車站到景安站有7站 ... 於 www.taiwan10000.com -

#72.敬老卡坐捷運 台北大學三峽校區:全台最美大學前十名!建築設計 ...

敬老卡坐捷運│台北大學三峽校區:校園歷史僅有10幾年的台北大學,校內設施都有完善的規畫,建築物充滿新穎的設計感及藝術氣息,整座學校氛圍輕鬆又 ... 於 egoldenyears.com -

#73.【三峽踏青去】週末小旅行!三峽景點美食告訴你 - FunTime

交通:. 自行開車:由台北往羅斯福路行駛,後轉北新路往新店,交叉路口往三峽後依沿路指示牌上山,或 ... 於 www.funtime.com.tw -

#74.台北加大:新北市三峽區民生街29號| 社區介紹 - 好房網買屋

台北 加大位於新北市三峽區民生街29號。特色:社區管理森嚴,棟別區分清楚,社區購買止名度佳/環山面河/格局方正/採光通風佳。周邊交通:□國道:國道三號北二高(三鶯交流 ... 於 buy.housefun.com.tw -

#75.三峽老街交通資訊

捷運/接駁公車:908三峽(捷運景安站)、910三峽(捷運新埔站)、916三峽(捷運永寧站)、藍19三峽(捷運板橋站)、藍43三峽(捷運永寧站) 3.公車台北客運:275、275副線、702 ... 於 sites.google.com -

#76.新北市三峽區景點

玩全台灣旅遊網提供新北市三峽區熱門景點,包括大板根森林休閒山莊,鳶山風景區,新北市客家文化 ... 鳶山風景區位在台北縣三峽鎮,海拔高度為321公尺,因山型似飛翔的. 於 okgo.tw -

#77.臺北大學運動中心-三峽校區官網首頁

臺北大學運動中心-三峽校區2019年崇越科技受託營運臺北大學綜合體育館,投注千萬打造運動中心軟硬體設備,規劃有游泳池、健身房、有氧教室、運動訓練表現中心等, ... 於 www.tusc.tw -

#78.西堤台北三峽店-廚藝計時人員(洗碗) - 104人力銀行

【工作內容】新北市三峽區- 西堤台北三峽店誠徵:廚藝計時人員(洗碗) 工作內容:餐具洗滌工作時段:(依營運需求彈性排班,工作…。薪資:時薪180~190元 ... 於 www.104.com.tw -

#79.新北市台北大學三峽校區半日遊 - 春曦.甘露水

台北 大學位於新北市三峽區,三峽古稱三角湧。因處於大漢溪、三峽溪、橫溪三河的匯流之口。從舊地名裡可以維妙維俏的勾勒出三峽水勢湍急, ... 於 springsun0410.pixnet.net -

#80.勝博殿日式炸豬排台北三峽店| 立即點餐!inline 線上訂餐

勝博殿日式炸豬排台北三峽店線上訂餐. ... 取餐位置: 店鋪一樓門口(新北市三峽區學成路227號),敬請於備註欄填寫您的車號以及付款方式,謝謝! 於 inline.app -

#81.誰說三峽是美食沙漠?北大學生狂推10大三峽平價美食 - 風傳媒

許多跑到三峽台北大學念書的孩子,一開始以為天天可以搭捷運出門玩,但開學後才猛然發現「蝦米!我還要搭公車才能進入台北城啊!」身處於大台北的西南 ... 於 www.storm.mg -

#82.【三峽鳶山步道】新北IG夯點/爬5分鐘就能拍出懸空美照俯瞰大 ...

新北IG夯點鳶山步道,只要爬5分鐘就能拍出壯闊懸空美照,俯瞰大台北晨昏美景,0難度鷹石尖,就連國道三號、大漢溪、三峽、鶯歌都盡收眼底! 於 www.liviatravel.com -

#83.新北市三峽區地址英譯. 地址翻譯. 3+3郵遞區號查詢. 地址中翻英

提供新北市三峽區的中文地址英譯以及3+3郵遞區號查詢服務,包含通用拼音以及漢語拼音。本站也提供中文姓名英譯及郵政信箱英譯服務。 於 c2e.ezbox.idv.tw -

#84.台北旅遊|三峽古蹟風情峽染旅~樂玩三鶯樹工藝手作智慧遊!

台北 旅遊|三峽古蹟風情峽染旅~樂玩三鶯樹工藝手作智慧遊!來三峽體驗優雅手作的藍染技藝,逛東方藝術殿堂的三峽祖師廟,遊紅磚拱廊古意盎然的三峽老 ... 於 damon624.pixnet.net -

#85.三峽台北大學驚傳搶案慢跑女子名牌包遭奪走 - 聯合新聞網

新北市三峽區46歲李姓女子1日晚間9時許在台北大學慢跑,經過校門口後方草叢時,遭一名身著粉紅色上衣的男子搶劫。 於 udn.com -

#86.三峽確診者感染源不明北市足跡往返這2捷運站 - 東森新聞

29日新北市三峽爆出一起家庭群聚案,共有10人因此染疫,而30日就公布一起個案16095,感染源尚待釐清,對此,台北市政府衛生局今(31)日就公布該名 ... 於 news.ebc.net.tw -

#87.三峽區- 维基百科,自由的百科全书

三峽 區(臺灣話: Sam-kiap-khu),舊稱「三角湧」,為中華民國新北市的市轄區之一,位於臺北盆地的西南隅,三面環山,僅西北一隅面向大漢溪河谷平原,為新北市面積次 ... 於 zh.wikipedia.org -

#88.[台北三峽].滿月圓(Tony的自然人文旅記第0170篇)

圖:滿月圓森林步道. 前一陣子與山友聊天,聊到三峽滿月圓,我脫口說:「我沒有去過滿月圓。」竟惹來異樣眼光。 這驚訝的表情彷彿是說:「一個專注於台北地區的旅人, ... 於 www.tonyhuang39.com -

#89.台北三峽。三角湧老街 - 窩客島

難得放晴的週末跟朋友很衝的騎著摩托車來到三峽老街說真的來台北生活已經快要兩年了我還沒來三峽玩過QQ 三峽的假日很多人呢非常熱鬧短短一條老街人滿 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#90.金三峽門市地圖

2008年 新北市十大伴手禮 金三峽牛角™; 2010年 新北市十大伴手禮 金三峽牛角™; 2010年 經發局 經典美食 網路票選第一名; 2011年 OTOP 設計 大獎; 2011年 台北市鳳梨酥 ... 於 jsx.tw -

#91.三峽老街> 新北市 - 交通部觀光局

三峽 老街一般指的是民權街的南段,長約二百公尺,其建築從西元1911年留存至今。走在三峽老街,就好像進入時光隧道,相連不斷的紅磚拱廊、古色古香的建築,令人油然而生 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#92.台北縣三峽鎮三峽老街- Google 我的地圖 - Google Maps

台北 縣三峽鎮三峽老街. 地圖圖例. 條款. 200 公尺. 此地圖由使用者建立。瞭解如何建立自己的地圖。 管理帳戶. 建立新地圖. 開啟地圖. 與您共用的地圖. 於 maps.google.com.tw -

#93.【新北三峽一日遊】三峽老街三峽特色市集三峽藍染工坊diy ...

【新北三峽一日遊】三峽老街三峽特色市集三峽藍染工坊diy 台北一日遊景點/ ... 小芝對三峽的印象,莫過於每年過年初六三峽老街(三角湧老街)內清水祖師 ... 於 hx271.tw -

#94.跳蛙公車新路線!「三峽-台北市信義區」可省20分車程

交通局表示,「三峽-台北市信義區」跳蛙公車平日1班次,於上午7時50分由三峽單向發車,於三峽區學勤路、學成路載客後、行駛學府路上樹林交流道,接 ... 於 newtalk.tw -

#95.零確診止步! 本土大增13例新北三峽家庭群聚爆10例 - 自由時報

〔記者林惠琴/台北報導〕本土武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)連續2天零確診後,今日一口氣新增13例,其中11例在新北市,以三峽家庭群聚感染為 ... 於 news.ltn.com.tw -

#96.【2021年三峽一日遊】TOP12三峽私房景點推薦給你!還在逛 ...

櫻花饗宴包車遊| 大熊櫻花林& 庶民美術館& 禾乃川國產豆製所& 三峽老街| 台北新北出發 台灣包車三峽一日遊| 滿月圓國家森林遊樂區&大板根森林. 於 www.popdaily.com.tw -

#97.【台北維也納】-三峽區社區房屋出售、買房、買屋 - 樂屋網

台北 維也納位於三峽區,近公園、佳兒幼兒園。屋齡23 年,總戶數191 ,樓高16 樓,公設比9% 。更多台北維也納房屋出售資訊就看樂屋網。 於 www.rakuya.com.tw