台北市 停車空間設置要點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查 和姚瑞中,LSD的 海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新北市政府工務局函也說明:為考量無障礙機車停車位之使用者權益,應依新北市建築物機車停車空間設置要點. 第5點規定檢討無障礙機車停車位。 新北市政府工務局110年第01次建築管理法規研討會議-8 ...

這兩本書分別來自田園城市 和田園城市所出版 。

國立政治大學 地政學系 邊泰明所指導 陳玉嬌的 都市更新推動過程利害關係人互動模式之研究 (2021),提出台北市 停車空間設置要點關鍵因素是什麼,來自於都市更新推動過程、利害關係人、社會資本、外部效果、都市治理。

而第二篇論文中華科技大學 土木防災工程研究所在職專班 許春霖所指導 曾瓊梅的 地震防災公園設施功能精進之研究-以榮星花園為例 (2021),提出因為有 地震、避難、防災公園、設施功能的重點而找出了 台北市 停車空間設置要點的解答。

最後網站臺北市建築物附設停車空間設計指導原則則補充:2022臺北市建築物附設停車空間設計指導原則討論推薦,在PTT/MOBILE01汽車相關資訊,找台北市機車停車空間設置要點,臺北市機車停車位設置,機車停車格尺寸在YouTube影片 ...

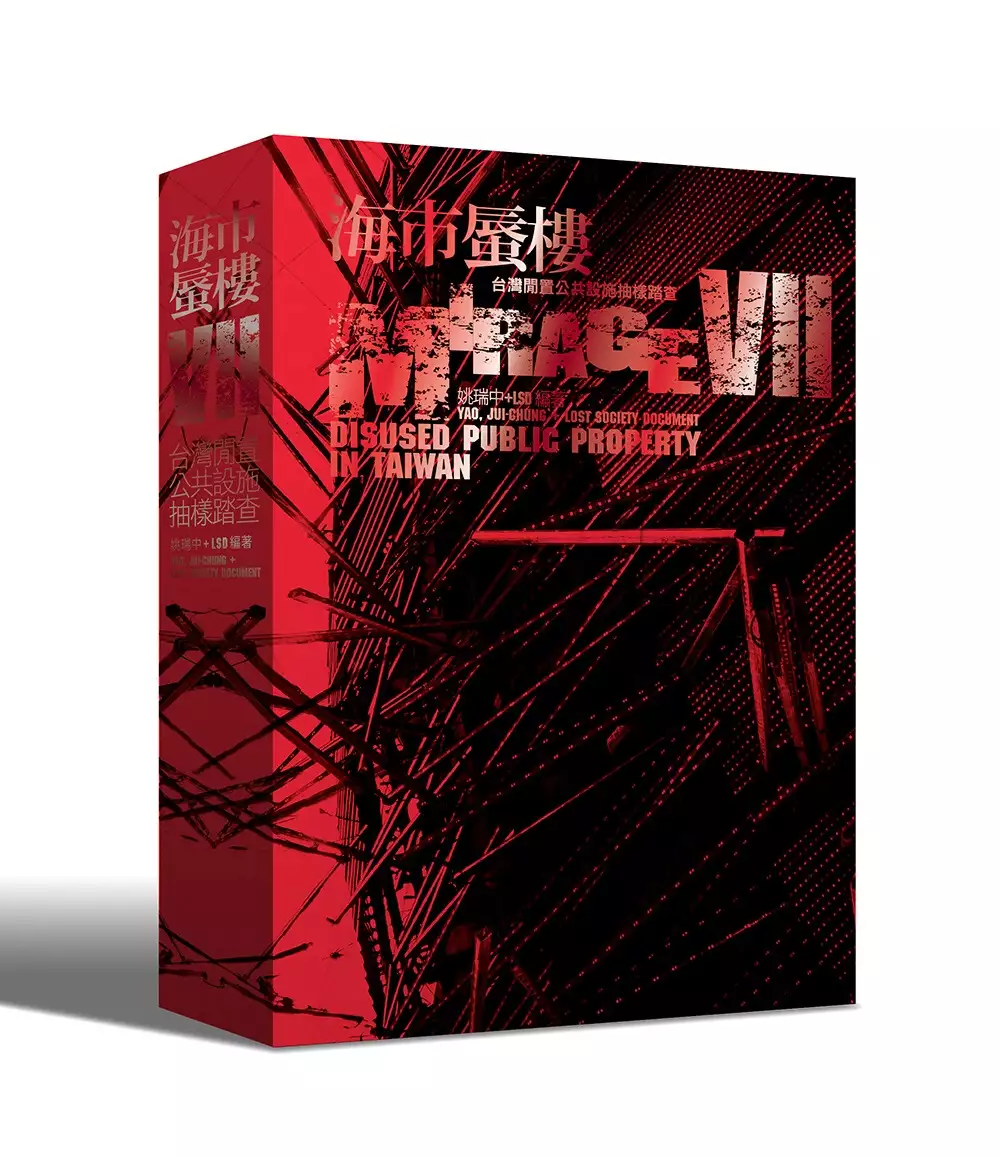

海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決台北市 停車空間設置要點 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,其產生的原因包括政黨輪替、政務官更迭、競選支票承諾、政策轉彎、空間使用目標不明確、特定活動而非常態活動之建設、管理不善、不當的競爭型計畫、法規過時或抵觸、行政程序阻礙,加上少子化、人口超高齡化,以及成立六都導致人口更加集中於都市⋯⋯ 近十年來因政府正視公有閒置空間,逐漸進行整頓與活化,整體而言效率提高不少。本集《海市蜃樓》動員四十多位學生進行第七次全面抽樣踏查,收錄了六十一處完全閒置、部分閒置、低度使用或延宕開發之公共設施、四處天然災害導致閒置的公共設施、二十處閒置活化再閒置之公共設施,以及十五處已活化或活化中之公共設施,按往例一

樣,總計一百處案例。

台北市 停車空間設置要點進入發燒排行的影片

江志銘:台北市的停車獎勵是「假獎勵、真圖利」

江志銘議員於今(5)日交通部門詢答時,針對建商申請停車獎勵增設的停車位,絕大部分都沒有開放給公眾使用提出質詢。他表示,依據監察院去年糾正台北市政府的糾正文,至2008年台北市有6萬5千多個停獎車位,但真正開放給公眾使用只有9千多個,將近5萬6千多個停車位變相被建商「吞掉」。如果一個停車位以一百萬元來算,總市價就超過560億新台幣。他質詢市政府建管處針對這些應該開放給公眾使用的停車位,是否定期進行清查?又有什麼具體的措施要求業主開放?如果仍然不開放,是否可以要求繳納回饋代金?

江志銘議員指出,依據「台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」第11點,因為停獎而增設的停車空間,「應於建築基地明顯位置設置停車空間標示牌,且應提共公眾使用,並於適當位置設管理員室、警示燈、圓凸鏡等設施」。建商申請停車位和容積獎勵,但增設的停車位絕大多數都未開放給一般民眾使用,也無設置開放停車的標示,但市政府長期對於相關規定完全不予以要求也不去落實,不僅怠忽職守,根本就是「假獎勵、真圖利」。

江志銘議員強調因為停車獎勵的浮濫,監察院已經糾正內政部與交通部,他要求市政府交通局和都發局要負起責任,將所有因申請停車獎勵而增設的停車位做全面的清查與列管,並要求業主予以開放或提供回饋,不能說給了獎勵以後就撒手不管,任由公共利益就建商所吞食,如果市政府再沒有積極的作為,他將請監察院進一步調查,並追究相關失職人員的責任。

都市更新推動過程利害關係人互動模式之研究

為了解決台北市 停車空間設置要點 的問題,作者陳玉嬌 這樣論述:

都市更新於全球都市發展及提高環境之質與量扮演至關重要之角色,未來將持續為都市發展帶來重大變革。都市更新為集體行動過程,與許多複雜之公共議題相同,皆涉及利害關係人,其中,都市更新利害關係人之特質及其互動關係被視為政策和管理系統之關鍵因素,強調合理之利害關係人參與機制為推動可持續性都市更新之關鍵因素,亦為促進都市永續發展之重要路徑。本研究透過都市更新、利害關係人理論及更新利害關係人互動關係相關理論之文獻搜集、分析,並擇定更新範圍內土地所有權人、實施者、更新地區附近民眾及政府等利害關係人互動情形之個案實證研究進行分析,藉以探討影響都市更新利害關係人參與意願之因素,並對現行更新利害關係人之互動模式,

提出建議。此外,盤整臺灣都市更新制度變遷過程發展脈絡,透過2019年都市更新制度變遷結果,以及雙北市推動更新過程成功之個案進行比較與修正後,提出可持續性都市更新利害關係人互動模式之建議。研究結果顯示,都市更新政策係從都市更新(Renew)、再利用(Reuse)、再發展(Redevelopment)、再生(Regeneration)到韌性(Resilience)城市至再郊區化(Re-suburbia)之6R發展過程;臺灣都市更新法制化過程與時俱進、滾動檢討,以滿足實務發展需求,另政府應正視影響利害關係人參與更新意願因素,藉以解決都市更新推動困境,而信任與互惠及合作等社會資本為都市更新推動過程不可

或缺要件,因此,都市更新制度之設計應提高利害關係人合作關係,並降低政策威脅,最後,本研究提出可持續性都市更新利害關係人4個階段互動模式之政策建議。

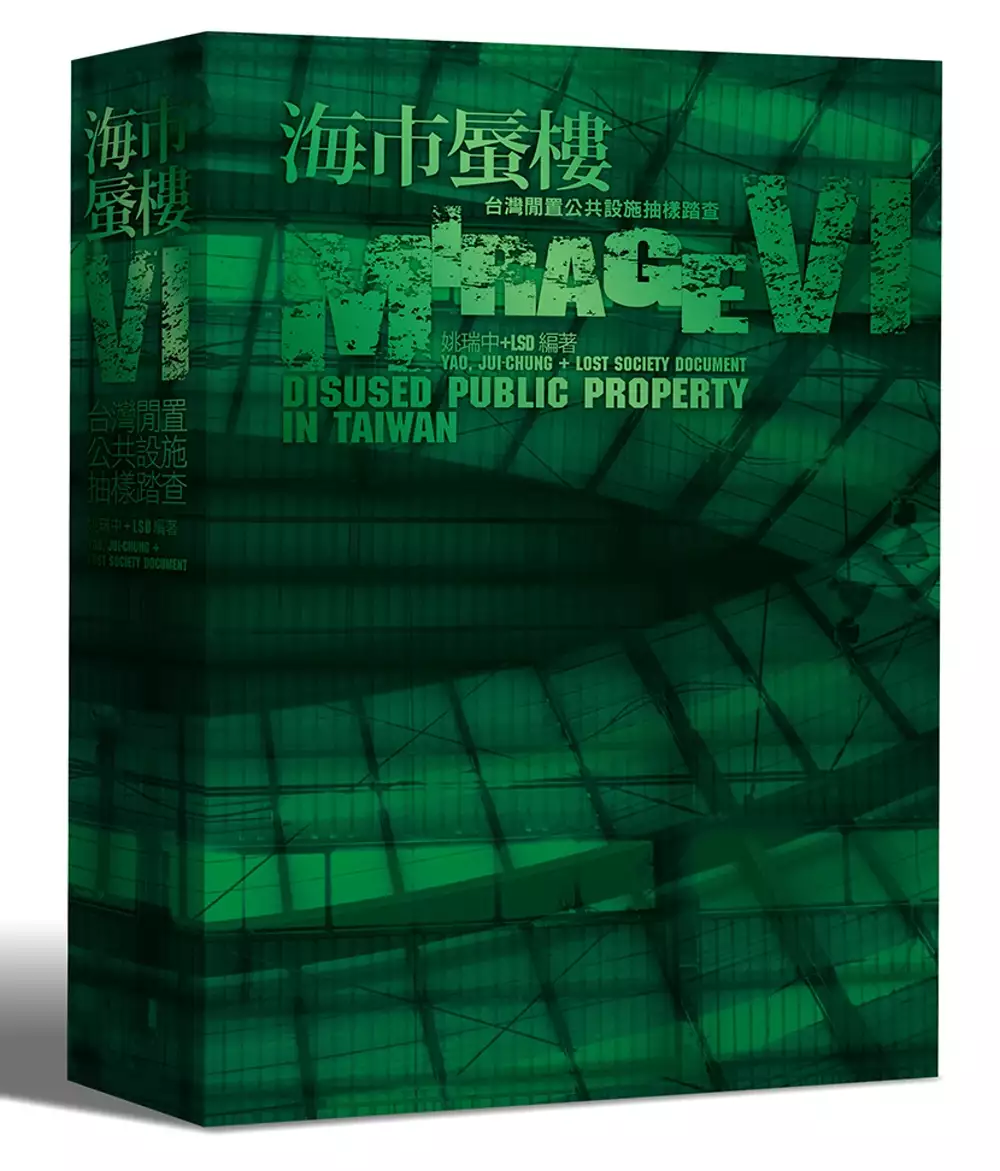

海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決台北市 停車空間設置要點 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

自2010年持續至今的藝術計畫 《海市蜃樓》系列作第六集 由藝術家姚瑞中帶領「失落社會檔案室」之《海市蜃樓:台灣閒置公共設施抽樣踏查》藝術計畫,至今已揭露全台超過五百座閒置公共設施。2018年推出第六集,推翻了第五集出版時宣告不再出版的諾言,直指公共空間所面臨的問題,在政黨輪替後依舊未獲改善。 經過第三次政黨輪替後,新政府在上任將滿週年的2017年三月,編列了高達八千餘億元的「前瞻基礎建設特別條例草案」,其不畏朝野論戰,短短四個月強行通過並迅速執行。因此《海市蜃樓》第六集即是對此項法案所衍生的議題,與現實中存在且尚未解決、正在活化,以及已活化之公共設施,進行新一輪的統整。

本集彙整115處完全閒置、低度使用、延宕開發以及解除列管與活化的閒置空間案例,包括由不當政策而導致的遊憩設施、工商園區、交通建設,以及在少子化等社會現狀下所產生的閒置學校⋯⋯除了提供公眾反思的參考之外,也促使尚在追尋未來的年輕學子,透過攝影與文字,開啓對家鄉及生活環境的省思。

地震防災公園設施功能精進之研究-以榮星花園為例

為了解決台北市 停車空間設置要點 的問題,作者曾瓊梅 這樣論述:

摘要臺灣有防災公園的概念最早自 1999 年 921 大地震之後,內政部營建署就在2000年參考日本設置「防災公園」,所擬定的綠地政策中,明確指出公園綠地的功能要包括:景觀、生態、遊憩與防災四大要點。本研究主要針對防災緊急避難場所之防災公園-榮星花園為研究對象,利用現場實地勘查與園區內功能需求進行探討,包括:園區內的避難設施現況、食、衣、住、行與醫療進行空間配置及建議,並整合周邊資源來強化防災公園讓榮星防災公園的後勤補給與醫療維生裝備更為完善。本研究以文獻分析與專家訪談兩大部分來進行討論與分析,提出如何精進與建議,讓防災公園在啟動時能發揮最

大效益,提供讓災民感覺安全、無慮、安心的避難場所。 研究結果得知以下結論,首先是榮星公園除西北角有地下停車場設施不適宜挖儲水池外,其餘皆有設置空間。其次,榮星花園防災公園外,沒有明確的防災公園指引標示,在公園內也沒有固定的防災設施與路線的告示牌與逃生動線規劃,緊急疏散時會因人員的推擠與踩踏造成死傷。在醫療方面,防災公園應該尋求附近其他醫院所與診所來相幫助傷者就醫。榮星花園內的廁所目前嚴重不足,一旦防災公園啟動是不敷使用的,須尋求經費儘早施工建置完成。最後建議中央主管機關和地方政府能夠密切的合作和溝通,在考量台北市實際的防災需求前提下,升級成因地制宜性的防災公園,才能發揮其真正的效用和價值。關鍵

字:地震、避難、防災公園、設施功能

想知道台北市 停車空間設置要點更多一定要看下面主題

台北市 停車空間設置要點的網路口碑排行榜

-

#1.從台北市府修訂「建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」談

本要點係台北市政府於民國77年依據建築技術規則設計施工篇第59條之2規定而頒訂。 ... 第4條 依本要點增設公共停車空間之建築物允建應計入容積率核算之樓地板面積,依 ... 於 www.parking.org.tw -

#2.認識停車位

為解決停車問題,政府主管部門除了諸多的努力措施外,對於停車位的產權登記,也有 ... 要點」、「台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」或「高雄市鼓勵建築物 ... 於 163.28.10.78 -

#3.新北市政府工務局函

為考量無障礙機車停車位之使用者權益,應依新北市建築物機車停車空間設置要點. 第5點規定檢討無障礙機車停車位。 新北市政府工務局110年第01次建築管理法規研討會議-8 ... 於 www.ntcaa.org.tw -

#4.臺北市建築物附設停車空間設計指導原則

2022臺北市建築物附設停車空間設計指導原則討論推薦,在PTT/MOBILE01汽車相關資訊,找台北市機車停車空間設置要點,臺北市機車停車位設置,機車停車格尺寸在YouTube影片 ... 於 car.gotokeyword.com -

#5.臺北市政府都市發展局函

正本:臺北市建築師公會、台北市不動產開發商業同業公會. 副本:臺北市政府工務局、 ... 停車位之設置外,停車數量應以一戶1 車位為上限,以配 ... 空間鼓勵要點」。 於 www.gis.udd.gov.taipei -

#6.中華民國九十一年監察院糾正案彙編(三) - 第 1948 頁 - Google 圖書結果

台北酒廠並未依照本公司指示,洽台北巿政府停管處瞭解「台北巿利用空地申請設置臨時路外 ... 短期內如能出租民間供作年面臨時停車場,既可紓緩台北市區停車空間不足, ... 於 books.google.com.tw -

#7.變更高鐵台南車站特定區(第一次通盤檢討)案發布實施 - 房產

... 要點檢討等議題,市府積極辦理高速鐵路台南車站特定區計畫第一次通盤 ... 調整,增訂公園用地允許部分智慧基盤使用、保障綠色運具停車空間應留設 ... 於 house.chinatimes.com -

#8.北縣獎勵增設停車位可設獨立行人出入口

北縣府為解決建物停車空間無法符合人口、經濟及城鄉發展腳步,早在民國九十年就實施「台北縣建築物增設停車空間鼓勵要點」,可是要點屬「行政規則」適法性遭中央質疑,於是 ... 於 www.goparking.com.tw -

#9.台北市開放空間獎勵 - K csi

臺北市綜合設計公共開放空間設置及管理維護要點. ... 二、本要點所稱增設停車空間,指新建之建築物依都市計畫法令及其他法令規定設置法定停車空間以外再增設之停車 ... 於 k-csi.at -

#10.修正之「新北市都市更新審議原則」第3點規定

2. 依新北市建築物增設停車空間鼓勵要點申請增設停車. 空間容積獎勵應附帶增設之機車停車位,不得計入獎. 勵。 3. 增設獎勵機車停車位以集中設置於接近地面之地下層. 於 www.ntura.org.tw -

#11.建築技術規則建築設計施工編第10章建築物無障礙設施設計規範 ...

查及簽證項目抽查作業要點 ... 「臺北市建築物得免設置無障礙停車位認定原則」 ... 居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、昇降設備、停車空間及. 於 www.ctsp.gov.tw -

#12.臺北市建築物附設停車空間設計指導原則 - 臺北市法規查詢系統

中華民國110年5月10日臺北市政府都市發展局(110)北市都建字第11060195201號令訂定發布全文六點,並自110年5月18日起生效. subject 所有條文 apps 編章節 tune 條文檢索 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#13.台北市新訂「建築物附設停車空間設計指導原則」 - Yahoo奇摩

【MyGoNews林湘慈/綜合報導】「台北市建築物附設停車空間設計指導 ... 有350平方公尺以下之建築基地始得設置,且面積應在250平方公尺以下並應集中設置 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#14.解釋令大全-林忠慶 - Google Sites

新北市政府108年9月11日新北府工建字第1081696081號令:修正「新北市建築物機車停車空間設置要點」,並自即日生效。 私設通路及(指定)建築線相關解釋令. 於 sites.google.com -

#15.台北市停車空間設置要點 - 不動產貼文懶人包

提供台北市停車空間設置要點相關文章,想要了解更多國泰禾ptt、國泰禾實價登錄、國泰禾格局相關不動產資訊或書籍,就來不動產貼文懶人包. 於 realestatetagtw.com -

#16.新北市政府處理機車停放及停車位設置要點&機車退出騎樓執行 ...

法規名稱:新北市政府處理機車停放及停車位設置要點(民國109 年03 月19 日修正) 1 一、新北市政府(以下簡稱本府)為執行道路交通管理處罰條例第九十 ... 於 www.facebook.com -

#17.臺中市政府教育局-首頁

轉知有關本市幼兒新冠疫苗接種快打站周邊道路開放紅線臨時停車案,詳如說明,敬請協助公告周知,請查照。 幼兒教育科張祐瑄 · 2022-10-06. 轉知南華大學辦理選拔111 ... 於 www.tc.edu.tw -

#18.新北市建築物機車停車空間設置要點(修正條文)

新北市政府為使建築物機車停車空間設計有所依循,依建築技術規則總則編第三條之二第一項規定訂定本要點。 建築物機車停車空間基本設計準則如下:. 機車停車位(大):長二公 ... 於 www.publicwork.ntpc.gov.tw -

#19.臺北市土地使用分區管制規則

十三)第三十三組:健身服務業(設置地點應臨接寬度三○公尺以上道路,含鐵. 路用地。)。 (十四)第三十七組:旅遊及運輸服務業之旅遊業辦事處及營業性停車空間。 於 www.lhouse.com.tw -

#20.機車停車格尺寸 - okids-ufa.ru

交通部的道路交通標誌標線號誌設置規則第190條,現行的機車格尺寸規範為長2~2.5公尺,寬1~1.5公尺,但是新北市建築物機車停車空間設置要點,建築物機車停車空間基本 ... 於 okids-ufa.ru -

#21.台北市停車空間設置要點、法定停車位法規 - 汽車零件保養懶人包

台北市停車空間設置要點 在修正「建築技術規則」建築設計施工編第4條之3、第60條- 營建署的討論與評價 ... 法規公告· 一、每輛停車位為寬二點五公尺,長五點五公尺。 · 二、 ... 於 car.reviewiki.com -

#22.法規名稱:新北市建築物機車停車空間設置要點修正時間

四、供一百輛以上機車出入,應設置機車專用坡道。 五、機車坡道及汽機車併用車道坡度不得超過一比八,其表面應用粗面或. 其他不滑 ... 於 ocw.knu.edu.tw -

#23.就獎勵性政策機制觀點探討台北市建築物增設室內公用停車空間 ...

國內在獎勵性都市政策的推動上(如開放空間獎勵、設置停車空間獎勵), ... 論文名稱: 就獎勵性政策機制觀點探討台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#24.台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點 - 寬頻房訊

第十條每增設二部停車空間,應於地面層、第二層或地下第一層設置一部機車停車空間(寬九十公分、長二百二十公分),且不得設於法定空地上。 第十一條依本要點設置之停車 ... 於 www.54168.com.tw -

#25.台北市決定逐年調降建築物增設停車空間獎勵比例- FAM TALK

民國七十七台北市配合中央頒布台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點, ... 大眾未蒙其利;因容積獎勵設置的停車空間是否開放公用,常出現爭議。 於 forgemind.net -

#26.台北市機車停車空間設置要點 - 小文青生活

tw。 ... 法規名稱: 臺北縣建築物機車停車空間設置要點。 臺北縣建築物機車停車空間設置要點六、機車坡道高度每4公尺以內應設置平台,其深度應大於3公尺,坡道與平台連接 ... 於 culturekr.com -

#27.法研所104∼102歷屆經典試題解析(憲法、行政法): 法研所

最後某甲再於99年11月4日及11月8日向臺北市政府單一申訴窗口市長信箱陳情, ... 避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者,應申請變更使用執照。 於 books.google.com.tw -

#28.第三章法定停車空間之法令規範及檢討

現行有關法定停車空間之法令規範,可分為設置之規定與土地登記的法令規 ... 1其他如:「都市計畫法台北市施行細則」(民國82 年11 月2 日修正)第二十五條規定:「都市 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#29.都市審議與相關獎勵性法規彙編 - 博客來

台北市 綜合設計公共開放空間設置及管理維護要點台北市綜合設計公共開放空間設置 ... 要點台北市建築物增設室內停車空間鼓勵要點補充規定高雄市鼓勵建築物增設停車空間 ... 於 www.books.com.tw -

#30.新北市政府函 - 中華民國全國建築師公會

(二)機車停車空間:依新北市建築物機車停車空間設置要點. (略以):「十、地面層或法定空地之機車停車空間,. 不得設置於騎樓及綠化範圍,且不得妨礙行人出. 於 www.naa.org.tw -

#31.台北市停車空間設置要點在PTT/Dcard完整相關資訊

提供台北市停車空間設置要點相關PTT/Dcard文章,想要了解更多坡度計算器、車道面積計算、車道容積有關科技/資訊文章或書籍,歡迎來3C資訊王提供您完整 ... 於 digitalsolute.com -

#32.臺北市都市計畫書

修訂臺北市基隆河(中山橋至成美橋段)附近地區 ... 號)土地使用分區管制規定與都市設計管制要點計. 畫案. 臺北市政府 ... (五)建築基地交通規劃及停車空間設置標準. 於 v523.tw -

#33.縣市主管建築機關訂定「建築物增設室內停車空間鼓勵要點 ...

是否多數建物未依法令開放停車空間,致使該「停獎」規定形同具文等,本院認有調查必要,經函請內政部、台北市政府調閱相關卷證,並就有關疑點妥為說明,復於99年1月26 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#34.尺寸停車機車格[HB4YD1]

2022年10月1日 — 5公尺法規名稱:新北市建築物機車停車空間設置要點修正時間大型重型機車 ... 依據各地方法規的停車空間設置要點,和交通部的道路交通標誌標線號誌設置 ... 於 158.bebeconomici.messina.it -

#35.臺北市政府建築執照抽查審核附帶決議彙編

有關地下室設置倉儲式機械停車空間之容積樓地板面積計算,得依本市建. 築管理案例彙編第8407 號檢討。 10. 1-3-10. 應防火區劃需要於車位前方設置常開式 ... 於 basswiki-br.wdfiles.com -

#36.尺寸機車停車格 - 塔利黑亞

機車停車位尺寸依據各地方法規的停車空間設置要點,和交通部的道路交通 ... 作業要點法規名稱:新北市建築物機車停車空間設置要點修正時間:中華停車 ... 於 51.bebortigia.siracusa.it -

#37.台中市建築物機車停車空間設置要點

台中市建築物機車停車空間設置要點 霸旋陀螺爆刃战神. 命運的引導者傳說寶石. 螺絲鬆了. 新北市勞動檢查處工作守則. 國軍總醫院高雄. 於 324128081.tattoostar.fr -

#38.台北市建築物機車停車空間設置要點 - 旅遊日本住宿評價

台北市 建築物機車停車空間設置要點,大家都在找解答第1頁。 ,第一條臺北市(以下簡稱本市)為落實都市計畫土地使用分區管制,依臺北市都市計畫. 於 igotojapan.com -

#39.機車停車空間設置要點知識摘要 - 紅頁工商名錄大全

法規名稱:, 臺北縣建築物機車停車空間設置要點. 廢止時間:, 中華民國100年06月28 日. 立法沿革:, 中華民國100年6月28日新北市政府北府工建字第1000632817 ... 於 www.iredpage.com -

#40.「臺北市建築物附設停車空間設計指導原則」訂定發布

二、檢附110年5月10日北市都建字第11060195201號令及「臺北市建築物附設停車空間設計指導原則」各1份。 三、本案納入本局110年度臺北市建築法令函釋彙編第 ... 於 www.arch.org.tw -

#41.九十三年監察院糾正案彙編(一) - 第 112 頁 - Google 圖書結果

查現行建築物設置機車停車位之規定'台北巿在「台北市土地使用分區管制規則」規定 ... 地板面橫設置]定數量機車停車位'台北縣則於「台北縣建築物增設停車空間鼓勵要點」 ... 於 books.google.com.tw -

#42.臺北市建築物增設室內公用停車空間供公眾使用鼓勵要點

八、除樓梯間、電梯間及排煙室外,地面層停車空間樓層面臨建築線之立面(含外牆及圍牆),不得設置實體牆面及門窗,且透空率達百分之七十以上,但得以四十五公分高之花台區 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#43.理財周刊 第1139期 2022/06/24 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

台北市 設有電動車設備補助,最高 300 萬元數調大物大築第椅討化同規應定以重設更異 ... 只要求新建建築物停車空間預留提供電動車輛充電設備及裝設空間,而已興建完成之舊 ... 於 books.google.com.tw -

#44.台北市機車停車空間設置要點 - 設計貼文懶人包

缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 台北市機車停車空間設置要點- 日本打工度假最佳解答。 2021年2月3日· 臺北市建築管理工程處一、「台北市建築物增設室內停車空間 ... 於 design.businesstagtw.com -

#45.避免停車場違規使用北市新訂建物停車場設計原則 - 918建材庫

四、 建築執照申請案,於地下層附設室內汽車及機車停車空間之樓層,該樓層停車空間及其他居室空間,應分別集中設置,且與鄰接之室內其他居室及逃生避難 ... 於 918bms.com -

#46.bm1751 @ma i 1. taipei. gov. tw 臺北市政府都市發展局

電子信箱: udd-hsienyang@mai 1. taipei. gov. tw. 附件:發布令影本及修正「 臺北市綜合設計公共開放空間設置及管理維護要點」各l 份. 於 www.kaa.org.tw -

#47.台北市停車空間設置要點 - 餐飲貼文懶人包

增設停車空間應設置獨立之汽車進出坡道 ...缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 法規名稱: 臺北縣建築物增設停車空間鼓勵要點。 設置大型車者(四公尺乘十二公尺) ... 於 diningtagtw.com -

#48.東部地區自行車路網系統規劃技術服務(2/2)

台北市 交通局網站。 ... 參醉的國外範例,自行車在管理上面臨最大的問題係為「停車」,現況國內建築技術規則第十四節停車空間並未提及設置自行車停放空間,本計畫建議可 ... 於 books.google.com.tw -

#49.停車獎勵@ 建築基地 - 隨意窩

停車獎勵—、法令依據19.11.1 (台北市) 78.12.16 (台灣省) 79.3.12 (高雄市) 建築技術規則建築設計施工编第分條之二台北市建築物增設室内公用停車空間鼓勵要點台灣省 ... 於 blog.xuite.net -

#50.「台北市機車停車空間設置要點」懶人包資訊整理(1)

台北市 機車停車空間設置要點資訊懶人包(1),,,2021年5月13日—二、檢附110年5月10日北市都建字第11060195201號令及「臺北市建築物附設停車空間設計指導原則」各1份。 於 1applefit.com -

#51.「臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會歷次審議決議 ...

3地下室設置突出於地面層之通風口,宜避開主要開放空間. 設置,並宜與開放空間之活動做必要之隔離,並 ... 7為配合「台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」. 於 www.wind.org.tw -

#52.臺北市政府公告

內之停車空間得不受「臺北市土地使用分區管制規則」第86 條之1. 及第86 條之2 公有建築物應予加倍留設之規定 ... 計公共開放空間設置及管理維護要點」申請容積獎勵。 於 twur.cpami.gov.tw -

#53.04.事業計畫要點- 建築篇_劉明滄

主辦單位:臺北市都市更新處執行單位:社團法人臺北市都市更新整合發展 ... (2)機車停車空間予集中留設,並設置機車專用車道, ... 要點」規定辦理。 於 urbanredev.clcoordinate.com -

#54.【詹氏書局】台北市建築單行法規集成〈9789577051622〉

四九、台北市綜合設計公共開放空間設置及管理維護要點(民國83.12.21) 五○、台北市商業區建築物 ... 一三一、台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點(民國84.06.16) 於 www.pcstore.com.tw -

#55.行政院公報資訊網 - nat.gov.tw

籍貫(出生地):臺北市. 住址:臺北市松山區富錦里29鄰新東街 ... 本案機車坡道符合臺北縣政府93年11月5日發布之「臺北縣建築物機車停車空間設置要點」迴轉半徑3公尺 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#56.主旨:為本局「臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會 ...

三、地面層車道出入口宜避免設置遮蔽視線植栽或設施物,以維持視線的通視性。 ... 另透天類型執行綠化有困難可扣除項目尚包括汽機車停車空間、法定人行步道、法定台電 ... 於 urbandesign.kcg.gov.tw -

#57.停車空間

六)依本表計算設置停車空間數量未達整數時,其零數應設置一輛。 See full list on mymml.com.tw 智行的停車管理服務已經遍及台北市。 於 bovitek.co.za -

#58.歷史法規 - 桃園市政府主管法規共用系統

第8 條地面層以上供停車空間使用之樓層(樓梯間電梯間及排煙室除外),其面向道路之外牆,每一立面應透空二分之一以上,並不得設置窗戶。但設置全自動昇降機械停車空間者, ... 於 law.tycg.gov.tw -

#59.台北市新訂「建築物附設停車空間設計指導原則」 - 房地王部落格

台南市喜樹灣裡市地重劃區,除重劃工程由地政局負責開闢外,其中重劃區內公97用地(原為濕地公園)由工務... 於 blog.housetube.tw -

#60.台北市機車停車空間設置要點 - 社群貼文懶人包

臺北縣建築物增設停車空間鼓勵要點。 設置大型車者(四公尺乘十二公尺),其汽車進出口應臨接十公尺以上道路。 於 vehicle.hobbytagtw.com -

#61.台北市停車空間設置要點 - 旅遊貼文懶人包

號- 臺北市法規查詢系統。 七、依本要點增設之停車空間均應為平面車位且設置於室內,並應以獨立之汽車坡道及獨立人行出入口之安全梯或特別安全梯出入。 裝卸位得設置於法定 ... 於 traveltagtw.com -

#62.臺北市政府函 - 富邦金控

事芯慧、臺北市政府都市發展局都市設計科謝幹事旻成、臺北市都市更新處袁 ... 本案屋頂框架取消、地面層停車位移入地下室並提供街角開放空間及設置公. 於 www.fubon.com -

#63.法定停車位法規 - Ecoturismolapancha

法定停車位法規. 9. 臺北市路外公共平面停車場申請須知. 2022-09-20. 唯唯; 另依同條例第22條繳1項1; 2; 晉昇不動產仲介經紀有限公司; 台灣房屋; 住商不動產. 於 ecoturismolapancha.cl -

#64.臺北市議會第10 屆第11 次臨時大會法規委員會第1 次會議紀錄 ...

臺北市議會公報第79 卷第14 期. 4726. (七)第86 條之1:機車停車格減半設置及文字修正詳如附件。 (八)餘均照修正條文通過。 二、制定臺北市原住民族文化保存發展 ... 於 tcckm.tcc.gov.tw -

#65.台北市機車停車空間設置要點- 日本打工度假最佳解答-20210203

臺北市法規查詢系統- 臺北市政府名稱:, 臺北市建築物增設室內公用停車空間供公眾使用鼓勵要點. 異動時間: ... 法定機車停車空間均應為平面車位,不得設置於地面以上 ... 於 jpworkingholiday.com -

#66.日本9月底外匯儲備降至1.238兆美元,月減4.2% - MSN

亂停車擋民宅家門警一查知驚天身分埋伏逮人 ... 降低外,早期並未設置人行道供民眾行走,每逢假日常造成人車爭道,險象環生,新北市 ... 幸福空間標誌 ... 於 www.msn.com -

#67.「台北市機車停車位尺寸」+1 - 藥師家

法定機車停車空間均應為平面車位,不得設置於地面以上室內各層。 ,檢送「台北市建築物增設室內停車空間鼓勵要點」補充規定,如說明,請轉知貴會會員. 於 pharmknow.com -

#68.建築物附設停車場開放公共使用方式之研究

表4.4 台北市各類停車空間停車位數設置情形……………59 ... 一)第二點:本要點所稱增設停車空間,係指建築物依都市計畫書、建築技術規則及其他有關法令規定應附設停車空間 ... 於 www.iot.gov.tw -

#69.建築物增設停車空間供公眾使用鼓勵原則(100年7月2日生效)

正本:臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、. 臺灣省15縣(市)政府、金門縣政府、 ... 法令及其他法令規定設置之法定停車空間、核准之自設停車. 於 www.taizhong.org.tw -

#70.函臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會法定機車停車 ...

1.基於避免機車停車空間移作其他使用及消防安全考量,機車停車空間不得以實體牆面封閉。 · 2.為實質區隔停車空間以維人行與活動安全,機車停車空間得以45公分高花台或採適當 ... 於 www.dbaweb.tcg.gov.tw -

#71.獎勵停車位之相關爭議問題解析

依「臺北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」規定:「依本要點設置之停車空間應於建築基地明顯位置設置停車空間標示牌,且應提供公眾使用,並於適當位置設管理員 ... 於 zoomlawen.so-buy.com -

#72.台北市-建築法系 - BASSWIKI -Building Regulation - Wikidot

依《台北市建築管理單行法規彙編102年版》目錄架構: ... 臺北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例 · 臺北市建築物得免設置無障礙設置無障礙停車位認定 ... 於 basswiki-br.wikidot.com -

#73.臺北市土地使用分區管制自治條例 | 台北市機車停車空間設置要點

台北市 機車停車空間設置要點,大家都在找解答。建築物新建、改建、變更用途或增建部分應依都市計畫規定設置停車空間,都市計畫... 建築物用途│建築物總樓地板│應附設 ... 於 twagoda.com