台北師範學校日治時期的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦藍博洲寫的 愛情像滿天的流星雨 和劉美蓮的 江文也傳:音樂與戰爭的迴旋(增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站201307072202臺北師範學校(國立臺北教育大學) - 隨意窩也說明:台北師範 學院是日治時期臺北第一所師範教育機構。最早是明治二十八年(1895)所設立的芝山岩學堂,明治二十九年(1896)改設為台灣總督府國語學校,稍後(1899-1902) 則改制 ...

這兩本書分別來自印刻 和印刻所出版 。

國立雲林科技大學 文化資產維護系 司馬品岳所指導 李宜蓁的 台灣女性的家:家務勞動作為戰時體制下的後援基地 (1937-1945) (2021),提出台北師範學校日治時期關鍵因素是什麼,來自於戰時體制、女性、家事、治理、規訓。

而第二篇論文國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出因為有 民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史的重點而找出了 台北師範學校日治時期的解答。

最後網站清代及日治時期的教育 - 臺北市內湖區公所則補充:大正二(西元1913 )年四月一日,「內湖公學校」正式成立,此為本地國民教育之開端。本地師資,均來自臺灣總督府臺北師範學校。 臺灣之義務教育,開始施行於昭和十八( ...

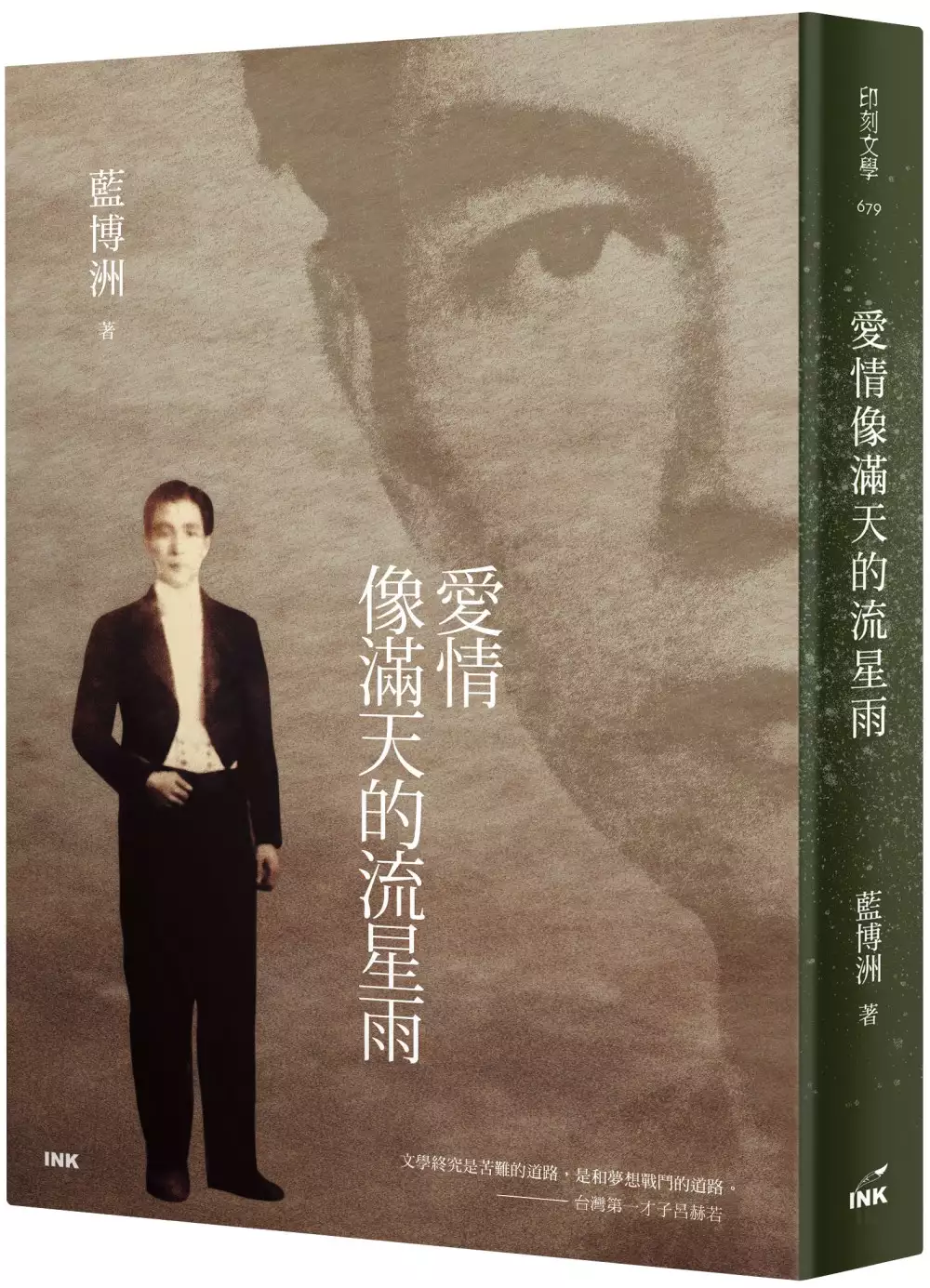

愛情像滿天的流星雨

為了解決台北師範學校日治時期 的問題,作者藍博洲 這樣論述:

文學終究是苦難的道路,是和夢想戰鬥的道路。——台灣第一才子呂赫若呂赫若 來自台中的呂赫若,師範學院畢業赴東京學習聲樂,成為一名出眾的男中音歌手。返台以後,更積極投入文藝創作,是台灣文化界極為活躍的風流人物,然而卻在台灣光復後杳然不知所終。 幾乎成為一個謎的呂赫若之死,以及多年後關於他遭蛇吻致命的傳聞,在作者心中留下一團迷霧,更在長年追尋白色恐怖受難者群像的過程中不時閃現。於是,透過作品的翻譯與透析,以及白色恐怖倖存者的口述調查,作者嘗試一點一滴地追索、還原,讓呂赫若的身影在公眾視野中再次復活。 全書從呂赫若家族出身、求學歷程出發,追索他在台灣、日本兩地的文藝與創

作活動,還有在戰後目睹了二二八慘劇後的失望與抵抗;乃至於其身死之後埋骨之處的考察,無不仔細用心地整理爬梳。透過呂赫若如流星般璀璨閃耀卻一瞬即逝的生命,為他以及同是跨越戰爭和失語的一代人,留下最真實的時代見證。 本書特色 台灣第一才子呂赫若生平與創作生涯最完整調查紀錄

台灣女性的家:家務勞動作為戰時體制下的後援基地 (1937-1945)

為了解決台北師範學校日治時期 的問題,作者李宜蓁 這樣論述:

本文發現二戰時(1937-1945)臺灣的女性被鼓勵參與戰爭,成為可以保家衛國的存在。雖然當時的女性地位看似提升,卻仍無法脫離家庭的身份任務。本研究取徑於傅柯(Michel Foucault, 1926-1984)的系譜學(genealogy)與治理術(governmentality),從大量檔案中建立國家訓練女性家事背後的權力關係,重新論述臺灣女性、家事與家三者在戰爭中的定位。本文發現「女性做家事」此現象,是國家治理國民生活刻意建構的性別分工意識型態,亦為戰時國家動員女性協助經濟統制的機制。國家也透過此機制掌握非戰場的民生物資資源,同時藉由女性的家事能力確保國民健康。「家」成為國家的戰時後

援基地供給人力資源,為日治時期住宅史與軍事動員研究提供另一種討論面向。

江文也傳:音樂與戰爭的迴旋(增訂版)

為了解決台北師範學校日治時期 的問題,作者劉美蓮 這樣論述:

本書收錄多幅珍貴照片與史料圖片,為作者歷經數十年蒐集整理的江文也完整專書。 增訂版新增多幅彩色照片,並全新收錄【Fans 的Cadenza】分享各界粉絲回饋,以及江文也影音資訊來源以饗讀者。 這位大才子,一生揹負著日本殖民台灣(童年),跨足廈門(少年),傀儡滿洲、佔領北京(青年),以及國共內戰(中年)的紛亂,仍能於東京脫穎而出,橫跨聲樂、作曲、詩人、研究、評論的藝術成就,並以1936 Berlin Olympics Music Awards,成為亞洲首獲國際榮譽的音樂家。 江文也在世73載,與三位才女牽引感情線,妻子是日本望族千金,愛人是北京大學生,還有一代妖姬白光說

出:「我17歲就愛慕的、這一輩子最心儀的男人、最有才華的人!」 台灣人第一面奧林匹克獎牌 台北出生 廈門成長 東京出名 北京憧憬 漢奸疑雲 反右被鬥 文革浩劫 曲繫蓬萊 名人推薦 王德威、向陽、李永得、周凡夫、汪其楣、林瑞明、黃 仁、黃英哲、陳中申、陳澄雄、陳耀昌、俞國基、謝里法、謝志偉、戴寶村、虞戡平、韓國鍠、趙士儀神父 共同推薦 哈佛大學王德威教授(中研院院士)稱:江文也是二十世紀最有原創力的台灣作曲家兼詩人 虞戡平導演說:「江氏一生是台灣、日本、中國的近代史縮影,絕非漢奸之浮面。」 影評人黃仁說:「才高命舛的江文也身陷台灣、日本、中國的『近代三國

演義』,是台灣大才子之中最具電影張力的。」

台灣民族學的發展與意義

為了解決台北師範學校日治時期 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

台北師範學校日治時期的網路口碑排行榜

-

#1.從日本時期公學校老師「發達之路」,思考殖民統治與台灣近代 ...

文:許佩賢(國立師範大學台灣史研究所教授兼所長). 醫師、老師,今晚你選哪一個? 日治時期台灣的菁英不是醫師就是老師的印象,可能是社會上對日本 ... 於 www.thenewslens.com -

#2.日據時期台灣教育—幾項教育史實思維 - 國家政策研究基金會

日據晚期,一九四一年台灣設立師範學校已有六所,即台北第一師範、台北第 ... 派翠西亞˙鶴見著,林正芬譯,日治時期台灣教育史,仰山文教基金會出版, ... 於 www.npf.org.tw -

#3.201307072202臺北師範學校(國立臺北教育大學) - 隨意窩

台北師範 學院是日治時期臺北第一所師範教育機構。最早是明治二十八年(1895)所設立的芝山岩學堂,明治二十九年(1896)改設為台灣總督府國語學校,稍後(1899-1902) 則改制 ... 於 blog.xuite.net -

#4.清代及日治時期的教育 - 臺北市內湖區公所

大正二(西元1913 )年四月一日,「內湖公學校」正式成立,此為本地國民教育之開端。本地師資,均來自臺灣總督府臺北師範學校。 臺灣之義務教育,開始施行於昭和十八( ... 於 nhdo.gov.taipei -

#5.師資陣容 - 中央大學

鄭政誠,2004,〈三重淹大水古台北湖再現〉,《自由時報》,頁15。 ... 鄭政誠,2005.4.24-25,〈人格與專業教育的養成──論日治時期台南師範學校的師資 ... 於 in.ncu.edu.tw -

#6.日治中期 高等學校男生 - 方格子

日治中期, 學校, 學生, 制服, 大學, 大學生, 新生, 臺灣, 日本, 西裝, 台灣. ... 台北帝國大學制服制帽(翻攝自:邱威翔〈日治時期臺灣學校制服之 ... 於 vocus.cc -

#7.博客來-臺灣總督府檔案主題選編(28)教育系列6:日治時期師範 ...

書名:臺灣總督府檔案主題選編(28)教育系列6:日治時期師範教育史料選編, ... 此敕令,總督府隨後在臺北、臺中、臺南各開設一所師範學校,成為臺灣師範教育的濫觴。 於 www.books.com.tw -

#8.日治時期台灣師範學校書法教育| 誠品線上

日治時期 台灣師範學校書法教育:台灣的新式教育制度始于日治時期.然因係殖民政權統治因此不論教育形式或內容均具有[因地制宜]之特殊性.:誠品以「人文、藝術、創意、 ... 於 www.eslite.com -

#9.百年回首 - 臺北市立大學-校史室

本校為日本政府在台所設第一所新式學校(1896),早於台北帝大(台灣大學前身)。 ... 除了日治時期的「國語學校」、「台北師範學校」之外,民國時期之「台北女師專」, ... 於 archive.utaipei.edu.tw -

#10.讀冊真趣味: 從懷舊老物件看日治時期台灣教育

日治時期 有關師範教育機構,最早是明治28年(1895)所設立的芝山岩學堂,並於明治29年(1896)改設為台灣總督府國語學校。此外,明治32年(1899)又另行成立台北師範學校, ... 於 books.google.com.tw -

#11.【比台大還難考的最強高校】只存在27年的台北高校 - 報橘

台北 高等學校(台北高校)是台灣日治時期唯一的高中,競爭非常激烈,畢業生 ... 台灣師範大學日前舉辦台北高等學校(台北高校)創校95週年紀念特展。 於 buzzorange.com -

#12.雾峰林家爱国精神的百年传承 - 光明网

作者:高维宏徐秀慧(分别系福建师范大学文学院博士后,福建师范大学文 ... 参与革命,这些可歌可颂的事迹代表百年来不同时期台湾人不变的爱国情怀。 於 news.gmw.cn -

#13.臺灣第一所師範學校 - 國立教育廣播電台Channel+

不論是國語學校或臺北師範學校,當時都吸引了許多臺灣知識菁英報考就讀 ... 日治時期台灣民眾的生活,雖不一定波瀾壯闊,卻是面貌豐富且感情滿杯的。 於 channelplus.ner.gov.tw -

#14.揭開首屆臺北師範學校的面紗 日本時代的臺灣人其實不熱衷當 ...

臺北師範學校於1899 年7 月設立之初,先借用大稻埕公學校(今臺北市永樂國小與太平國小前身)的校舍上課,並以該校作為供師範生實習的代用附屬學校。同年9 ... 於 storystudio.tw -

#15.學生不服從2》日治時期的學生運動隱含民族 ... - Yahoo奇摩新聞

為什麼台北師範學校的人數最多?有兩個原因,第一、日治初期的職業教育當中,最高的就是總督府醫學校及國語學校,其中,國語學校就是台北師範學校的前身, ... 於 tw.yahoo.com -

#16.回憶日據時代台灣的教育制度/洪逸民述

日本人來台早期盡可能防止台灣人接受高等教育,直到日據時代結束,除了一所帝國大學外,主要的菁英教育機關只有師範學校、台北高等學校、以及農林、 ... 於 www.eastgate.org.tw -

#17.國立台北教育大學鐘樓| 3D Warehouse

... 日治時期國語學校及臺北師範學校的學籍簿全部移至芳蘭校區,即今國立臺北教育大學校區)。1945年日本戰敗,本校更名為臺灣省立臺北師範學校,1961年改制為臺灣省立 ... 於 3dwarehouse.sketchup.com -

#18.台灣日治時期| 維基共筆Wiki | Fandom

1921年(大正10年)10月17日林獻堂、蔣渭水在台北成立台灣文化協會,刊行台灣民報、舉辦文化演講、設置讀報社、舉辦夏季學校,目的為傳播新知、啟迪民智、喚起民族意識、改良 ... 於 wiki-co-notes.fandom.com -

#19.臺灣高等教育的里程碑-臺灣總督府高等學校(師範大學) - eTaiwan

與(原日治時期的臺北帝國大學,目前的國立臺灣大學)、臺灣省立農學院(原日治時期的臺中高等農林學校,目前的中興大學)、臺灣省立工學院(原日治時期的 ... 於 etaiwan.pixnet.net -

#20.日治時期商業教育 以臺北商業學校為例

畢業生除. 留在臺灣本島發展外,亦有部分回到日本. 國內,或選擇前往滿洲、南支南洋,甚至. 南美墨西哥工作,足跡遍布世界各地。值. 得一提的是,由於臺北商業學校的棒球運. 於 wwwacc.ntl.edu.tw -

#21.修學旅行:那些年阿嬤阿公走過的路 - 旅飯

「修學旅行」可說是日治時期台灣學生的集體記憶。 ... 在日本,「修學旅行」的正式命名,是要到1887年才出現在高等師範學校。隔年,日本文部省的教育 ... 於 pantravel.life -

#22.台大曾併過三所高校,其中一所竟獨立成知名大學? - 聯合報

而台灣甚至有其他的大專院校,曾經是台北帝大的一部份, ... 相較於1928年才成立的台北帝國大學,台大醫學院前身其實在1895年,日治初期就奠基。 於 udn.com -

#23.台灣總督府台北師範學校長太田秀穗 - 北投埔林炳炎

太田生於1875年1月26日茨城縣西茨城郡農民太田茂兵衛氏四男,片庭小學校開校就學。11歲時,西茨城郡內全小學校競爭試驗第一名、受郡長賞。轉學笠間町小 ... 於 pylin.kaishao.idv.tw -

#24.國立臺北教育大學(20) - 大專校院推廣教育課程資訊入口網

... 蘭校區收本科生;日治時期國語學校及臺北師範學校的學籍簿全部移至芳蘭校區,即今國立臺北教育大學校區)。1945年日本戰敗,本校更名為臺灣省立臺北師範學校,1961 ... 於 cell.moe.edu.tw -

#25.Blog Archive » 日治時期台灣女性的中學教育 - 拓展台灣數位典藏

在許多台灣耆老口中的「三高女」,不但是日治時期的知名女校,也是台灣最早招收台灣 ... 該校取消小學,先後改稱「台北女子高等普通學校」、「台北第三高等女學校」( ... 於 content.teldap.tw -

#26.日治初期臺灣地方教育會之研究 - CORE

諱言的,日治時期教育史相關論著大多利用教育會出版之刊物. 1. 參見本間康平,《教職の專門的職業化》( ... 長、師範學校校長等地方教育行政主管者負責,再因應各地實. 於 core.ac.uk -

#27.日治時期臺北高等學校與菁英養成 - 第 7 頁 - Google 圖書結果

有值得進一步瞭解的地方,本書以日治時期台北高等學校為對象,討論它的設立與運作, ... 討論幣原坦擔任朝鮮學政參與官、廣島高等師範學校校長、台北帝大總長等三個時期的 ... 於 books.google.com.tw -

#28.臺灣總督府臺北第二師範學校- 整合檢索 - 校園生活記憶庫

... 機能,與臺灣總督府醫學校同為日治前期臺灣人唯二的升學機關,培養許多當時臺灣菁英。1919年在第一次臺灣教育令下改制為臺北師範學校;1927年於下內埔(今國立臺北 ... 於 school.nmth.gov.tw -

#29.臺灣學通訊- 日治時期臺灣高等女學校文 - Facebook

1904年臺灣總督府在臺設置相當於高女的教育機關,僅收容日本人女學生,後來改制成臺北第一高等女學校,即今日北一女之前身。臺灣人女性可以就讀的中等教育機關,則可上溯至 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#30.在人心的剛硬的時代,為人類書寫預言 - 民報

一九七六年畢業於台灣師範大學歷史系,此後長期任教於彰化縣福興國中。 ... 父親在日治時期曾受教育,可算是農村社會的知識分子。 於 www.peoplemedia.tw -

#31.國立臺北教育大學 - 台灣選舉維基百科VoteTW

1926年,原總督府台北師範學校台灣學生因與日本學生起衝突爆發學潮,總督府 ... 日治時期將原「臺灣總督府國語學校」及「臺灣總督府臺北師範學校」的 ... 於 votetw.com -

#32.一年級社會領域——歷史教學活動設計 - 康軒教師網

課前活動:請學生實地訪查住家附近日治時期設立的學校,或訪問曾受過日本教育 ... (1)日治時期,老師與醫生擁有較高的社會地位,是許多人努力的目標,因而造成師範學校 ... 於 www.945enet.com.tw -

#33.[歷史回想].日本殖民統治下,台灣教育制度的回顧

前言這一篇為《台灣歷史回想》系列之一,回顧日治時期台灣的教育發展史, ... 至1919年(大正8年)時,分別設有「台北師範學校」及「台南師範學校」。 於 www.tonyhuang39.com -

#34.日據時期台灣教育史研究- 同化教育政策之批判與啟示 - 嘉義大學

師範教育的重組:廢除了國語學校,設立台北師範學校與台南師. 範學校(以上對照圖一);6. ... 近十年來關於日治時期台灣教育史研究之動向(1991-2000)。台灣師. 於 www.ncyu.edu.tw -

#35.臺灣師範學校教育課程的開端 日治初期國語學校師範部教育科 ...

祝若穎,日治時期,師範教育,國語學校,教育科課程,Japanese colonial period,normal education,National Language School,subjec,ERICDATA高等教育知識庫:兩岸教育學術 ... 於 ericdata.com -

#36.113 台灣歷史簡介- 日治時期 - Google Sites

1896年(日治時期)臺灣地圖: 基於日本殖民統治的需求,臺灣在日 ... 於 sites.google.com -

#37.日治時期的台南師範排球選手 - 數位典藏與數位學習聯合目錄

日治時期 的台南師範學校排球部四位選手,左二為照片提供者鄭清榮先生。台南師範學校排球部曾獲得第一屆及第二屆全台灣師範學校體育大會排球賽亞軍。 (4563557) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#38.臺灣總督府檔案主題選編(28)教育系列6-日治時期師範教育 ...

書名:臺灣總督府檔案主題選編(28)教育系列6-日治時期師範教育史料選編, ... 此敕令,總督府隨後在臺北、臺中、臺南各開設一所師範學校,成為臺灣師範教育的濫觴。 於 www.govbooks.com.tw -

#39.Airiti Library華藝線上圖書館

日治時期 ; 師範教育; 皇民化; 公學校; 教師; Japanese Colonial Period ; Normal Education ; Imperialization ; Public Elementary School ; Teacher. 於 www.airitilibrary.com -

#40.日治時期各級學校分布圖 - 台灣歷史文化地圖- 中央研究院

1895年,日本初領臺灣,對於此一新領土,必須在最短時間內訓練一批能輔佐行政業務的通譯人員;也為了長久統治斯土的考量下,思考對新附民的教育/教化問題。 於 thcts.sinica.edu.tw -

#41.日治時期修業旅行路線這些地方現在依然熱門- 生活 - 自由時報

台史博表示,1888年文部省公布<尋常師範學校設備準則>,是修學旅行首次出現在日本官方教育法令上,目前蒐藏的相關資料中,很多是在交通建設開始的1920 ... 於 news.ltn.com.tw -

#42.2015.10.25【台灣演義】日治第一校| Taiwan History - YouTube

日治時期 設立台灣第一所西式 學校 是現代 師範 教育的濫觴也是當時的最高學府!公費制考生趨之若鶩!創校120週年看日治第一校的故事. 於 www.youtube.com -

#43.台灣日治時期師範教育機關 - 维基百科

1896年:設立台灣總督府國語學校。 · 1899年:設立台北師範學校(第一代)。 · 1902年:台北師範學校(第一代)廢止。 · 1918年:國語學校改名為台北師範學校(第二代)。 於 zh.wikipedia.org -

#44.日治時代台灣修學旅行之研究―以昭和時期... - 電子學位論文服務

本論文以日治時代昭和時期為時代背景,探究台灣初等教育(小學校、公學校)是如何 ... 第一国民学校(1941)『台北第一師範学校付属第一国民学校一覧』、台北第一師範学校 ... 於 etds.lib.tku.edu.tw -

#45.日治時期台灣現代文學辭典 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

台北 人。1914年國語學校師範部乙科畢業後,赴日就讀東京高等師範學校文科。1921年畢業返台,先後任教於台北工業學校、台北師範學校、台北第二師範學校。 於 books.google.com.tw -

#46.國立臺北教育大學- 學校 - 大專校院一覽表

學校英文名稱:National Taipei University of Education ... 部,芳蘭校區收本科生;日治時期國語學校及臺北師範學校的學籍簿全部移至芳蘭校區,即今國立臺北教育大學 ... 於 ulist.moe.gov.tw -

#47.校名的沿革 - 臺北市立大學附設實驗國民小學

日治時期. 民國16年(西元1927年). 臺灣總督府第一師範學校附屬小學校. 民國30年(西元1941年) ... 臺灣省立臺北女子師範學校附屬小學, 因為臺灣光復而改名. 於 www.esut.tp.edu.tw -

#48.日治時期臺北第二商業學校臺籍學生學習經驗之探究

關鍵字:學習經驗、商業學校、日治時期. * 吳承和,國立臺灣師範大學課程與教學研究所博士生,E-mail:[email protected]. 1 戰後1946年臺北商業學校與臺北第二 ... 於 acad.ntub.edu.tw -

#49.有港口的街市 - Google 圖書結果

21 張恆豪編《翁鬧、巫永福、王昶雄合集》,台北:前衛, 1991.7。 ... 27 〈台中師範學校年表〉,李園會《日治時期之台中師範學校》,台北:五南圖書,1995.5,頁216。 於 books.google.com.tw -

#50.二二八遺址資料庫- 臺中師範學校

二二八事件期間,學校教員與學生曾參與「治安維持隊」組織,也曾經保護外省人於校內。 ... 日治時期之昭和初期臺中師範學校. 縣市: 台中市. 於 www.228.org.tw -

#51.台灣教育史 - 第 389 頁 - Google 圖書結果

為了因應此項師資需求,隔年設置台北、台中、台南三所師範學校,以公費方式培育, ... 日治時期的架構,9對於國民教育與擴充師範學校列為重點工作。1945 年將台北師範學校 ... 於 books.google.com.tw -

#52.日治時期各級學校分布圖

至於高等教育,除了醫學校外,1919年以後,另設有農林、工、商等高等學校及臺北帝國大學,但是籍學生所占比例甚低。 此一系列分佈圖,乃是以《臺灣地形圖》為底圖,抽出 ... 於 thcts.ascc.net -

#53.學生不服從2》日治時期的學生運動隱含民族抗爭特色

既然台北師範學校的學生在「文化協會」佔有這麼大的比例,可以想見在學校也是頭角崢嶸、有自覺意識之人,很容易就會對日本殖民政府當時的教育政策,或是 ... 於 newtalk.tw -

#54.彰化縣成功高級中學

【高中部體育班】本校112學年度高中部體育班特色招生甄選☆招生人數:35人☆招生項目:拳擊6、田徑10、籃球19 1.報名時間:112年5月1日(星期一)至5月... 體育組長 / 2023 ... 於 www.cksh.chc.edu.tw -

#55.【專題】日治時期台灣之教育設施 - 中強光電文化藝術基金會

將原本各實業專門學校改制為三年制的高等農林、商、及工業學校職業學校。在總督府殖民規範下,臺人子弟學習多就讀師範學校或醫學校,使得教師和醫師成為當期台灣社會中人 ... 於 www.coretronicart.org.tw -

#56.我們不一樣!日治義務教育下的學校不一樣!

談到日治時期的台灣義務教育,不得不先談到日本政府來之前的台灣教育現況。 ... 在公學校畢業後,少部分的台灣學生會選擇繼續升學,就讀學費便宜的師範學校或醫學校, ... 於 academy.snapask.com -

#57.日治時期1在台北州的建設考察 - PCCU

本論文先以日治時期在台灣的建設做為導引,由淺入深的探討台灣的台北州 ... 師範教育機關有關國語學校師範部及國語學校附屬女學校,都設在. 臺北。 國語學校師範部於 ... 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#58.師範校院檔案故事 - 國立臺南大學

日治時期 師範教育體制:. 1899 年(明治32 年)3 月31 日總督府發佈「師範學校官制」,制定「台灣總督府師範 ... 於 www.nutn.edu.tw -

#59.國北教大歷史的轉變- 歷任校長與校園風情

... 二師範學校(今國立臺北教育大學的前身, 芳蘭校區),1943年兩校再合併為臺灣總督府臺北師範學校(南門校區收預科及女子部, 芳蘭校區收本科生;日治時期國語學校 ... 於 general.ntue.edu.tw -

#60.陳澄波作品介紹 - 高雄港龍航空

年3月考入東京美術學校圖畫師範科,並在三年級時(年),以油畫 ... 陳澄波前所未有的以台灣人身分入選日本帝展,也極少見的在日治時期到大陸大專院校 ... 於 tuwedubi.interfacebt.es -

#61.日治時期台灣師範學校書法教育 - 金石堂

台灣的新式教育制度始于日治時期.然因係殖民政權統治因此不論教育形式或內容均具有[因地制宜]之特殊性. 看更多. 作者. 葉碧苓 1971年出生於台北市. 於 www.kingstone.com.tw -

#62.北市指定總督府第二師範學校大禮堂為古蹟| 大紀元

台北 市政會議今天通過文化局提案,指定有八十一年歷史,目前位於和平東路 ... 文化局指出,日治時期的師範學院為培養小學師資的教育機構,與醫學院同 ... 於 www.epochtimes.com -

#63.讀冊真趣味:從懷舊老物件看日治時期台灣教育 - 聚珍臺灣

大正11年(1922),台灣總督府發布第二次《台灣教育令》後,日治時期台灣的學制 ... 皇民精神的種子教師:彰化青年師範學校五、高等學校尋常科揭開台北高等學校尋常科 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#64.台灣博覽會紀念台北市街圖/日治時期臺北市區工商地圖/1928年 ...

【民報】1935年10月10日,台灣史上最大規模博覽會「台灣博覽會」 登場www.peoplenews.tw查看原始檔感謝團友鍾文晉分享他的祖父13歲時學校舉辦校外教學,由虎尾搭火車 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#65.日治時期臺灣的教育與社會流動

終日治時. 期,兩校始終扮演社會精英搖籃之角色,師範學校出身的台. 人約七五〇〇人,醫學校出身者約一八〇〇人。 一九二○年代以後,主要的精英教育機關尙有臺北高等65. 學校 ... 於 www.th.gov.tw -

#66.日據時期台北師範學校的美術教育

下文,將進一步透過上述畫冊. 和書籍,討論石川對風景寫生的教. 學方法。 上面的討論都已經說明了從一. 九〇〇年代,日本在台灣由武官統. 治到 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#67.台中教育大學與國教輔導雜誌簡史

台北 、台中、台南等三縣地方行政區,而後. 於1899年(民國前12年、明治32年)比照 ... 所需師資」之原則公告設置師範學校。台中 ... 日治時期台中師範學校同時招收台、日. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#68.日治時期台灣國家認同教育政策之發展 - cyut.edu.tw

校令」時期(1941-1945),以國家利益為前提制訂教育政策,國民學校是日本推展皇民 ... 李園會在《日據時期台灣師範教育制度》一書中,將日治時期台灣教育分為五個時. 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#69.日治時期的台灣-知識百科-三民輔考

西元1895年於臺北設立第一所小學,嘗試推行當時日本本土尚未實行的義務教育制度。1919年發佈第一次臺灣教育令,設立供日籍學童就讀的小學校、供漢人就讀的公學校及原住民 ... 於 www.3people.com.tw -

#70.外语教育泰斗陈琳教授辞世,我们失去了一位专家顾问

2018年7月19日-22日,中国日报社联合世界英语教师协会、上海外国语大学、北京师范大学等在上海联合主办了大型国际性英语教育研讨会“2018 TESOL中国大会” ... 於 redian.news -

#71.德國文化教育學在日治時期臺灣的傳播與發展(1920-1940)

1920年代以降,當時的世界潮流在臺灣之發展,可參見廣島高等師範學校教. 授佐藤熊治郎,於1922年臺北城南小學校的演講。《臺灣日日新報》將之整理為. 四篇〈對於現代教育 ... 於 www.edubook.com.tw -

#72.臺灣教育- 維基百科,自由的百科全書

重要的有臺北師範學校與臺南師範學校等。除師範教育外,經濟考量的職業學校也是日治時期中等教育重點,包含農工商漁都廣設職業學校。 於 wikipedia.lurkmore.com -

#73.台南市國民小學(日治時代)歷史篇@台南中山牙校友會

(師範學生實習學校), 當時有班級22班,學生1122人。 大正12年, 昭和皇太子行啟蒞臨台南師範學校 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#74.日治時期臺中師範學校之書法教育

臺灣美術80 「臺灣美術7日治時期臺中師範學校之書法教育. Fine Arts in Taiwan The Calligraphic Education of Taichung Normal School during the Japanese Colonial ... 於 twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw -

#75.日治時期台灣教育學術專題 - 課程大綱

本課程擬介紹及研討日治時期臺灣殖民教育政策和制度、學校教育、社會教育、學術 ... 游鑑明:《日據時期臺灣的女子教育》,台北: 國立臺灣師範大學歷史研究所,1988。 於 nol.ntu.edu.tw -

#76.國語學校

日治 初期臺灣總督府成立的綜合教育機關,臺北師範學校之前身。領臺之初,為因應教師和通譯之急需,乃由首任學務部長伊澤修二研擬規畫,經由臺灣總督府議決成立。1896 ... 於 nrch.culture.tw -

#77.日治時期台灣修學旅行之研究 - 政大機構典藏

Title: 「修」台灣「學」日本:日治時期台灣修學旅行之研究 ... 台北第一師範學校校友會,《麗育學報》第42號,台北:該校,1941。 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#78.圖說臺北師範校史(2013)目錄、推薦序、跨越三世紀的故事 ...

日治時期 ,各地公學校是推行國語的主要機關,公學校師資則由國語學校及其衍生的師範學校培養,這是臺灣新式教育發展的主軸。值得注意的是,日本在臺灣建立近代學校時, ... 於 www.academia.edu -

#79.跨越三世紀的故事 圖說臺北師範校史 - 五南圖書

日治時期 ,各地公學校是推行國語的主要機關,公學校師資則由國語學校及其衍生的師範學校培養,這是臺灣新式教育發展的主軸。 1896年創設的國語學校是 ... 於 www.wunan.com.tw -

#80.國立臺北教育大學 - 大學問

... 第二師範學校(今國立臺北教育大學的前身,芳蘭校區),1943年兩校再合併為臺灣總督府臺北師範學校(南門校區收預科及女子部,芳蘭校區收本科生;日治時期國語學校 ... 於 www.unews.com.tw -

#81.日治時期日人與台人書畫數位典藏計畫:幣原坦

日本近代東洋史學者、教育官僚、台北帝國大學首任校長。 ... 歷任鹿兒島造士館教授、山梨縣立中學校長、東京高等師範學校教授、韓國政府學部學政參與官、日本文部省視 ... 於 www.lib.nthu.edu.tw -

#82.茶金日光為什麼倒閉 - callustus

姜阿新(1901年2月19日-1982年),字懋熙,出身於北埔姜家,為金廣福墾首姜秀鑾後代。 畢業於台北國語學校(即台北師範學校前身),曾於日本東京明治大學 ... 於 callustus.at -

#83.日治時期臺北高等學校與菁英養成(Traditional Chinese Edition ...

本書為國立臺灣師範大學與AiritiPress共同出版 國立臺灣師範大學前身--台北高等學校,是李登輝、辜振甫、蔡章麟、戴炎輝、劉闊才、林挺生、邱永漢、張寬敏、黃伯超等 ... 於 www.amazon.com -

#84.臺灣總督府國語學校時期師生合照 - | 開放博物館

臺灣在日治時期的師範教員養成教育,始自明治28(1895)年7月,創設於臺北的芝山巖學堂。後於明治32(1899)年4月分別在臺北、臺中、臺南設立師範學校, ... 於 openmuseum.tw -

#85.搜尋:日治時期台灣教育發展 - 阿摩線上測驗

台北師範學校 是日據時代培育師資的最高學府,台灣第一代西洋畫家的美術教育就是奠基於台北師範學校。1896年5月21日日方在台北成立國語學校,台北師範學校便是由國語 ... 於 yamol.tw -

#86.日治時期也有《返校》!台籍生遭日本人圍毆、逮捕 - 風傳媒

1942年,一群即將離開學校的基隆中學畢業生,在餞別會上互相砥礪擁抱,寫下了「F-man萬歲!」等畢業祝福語,結果隔天就被警察以「祕密結社」、「意圖造反 ... 於 www.storm.mg