台北某個地方歌詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳怡如寫的 陪你走過疾病四季:致 每一位勇敢的鬥士及愛你的家人 和孟浪的 自由詩魂 孟浪詩全集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北某个地方- 陈绮贞也說明:陈绮贞- 台北某个地方歌词:晒干你的衬衫收起你的餐盘, 呼吸这个早晨你留下的味道, 清晨第一班列车开往同一个地方, 那一次你离开我就不再回来, 沙漠里的收音机, ...

這兩本書分別來自天下生活 和暖暖書屋所出版 。

世新大學 社會發展研究所(含碩專班) 陳信行所指導 李容渝的 反迫遷運動中事主、聲援者、組織者三種角色的互動探究 (2020),提出台北某個地方歌詞關鍵因素是什麼,來自於反迫遷、角色互動、角色期待、社會運動、社會運動組織、運動團結、組織動員、組織者、聲援者。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 李癸雲所指導 許宸碩的 痛心詩派的誕生: 論台灣現代詩在社群網站時代的類型化現象(2011-2019) (2020),提出因為有 痛心詩派、類型化、媒介、葉青、任明信、宋尚緯、徐珮芬、社群網站、厭世代、晚安詩、讀詩粉專的重點而找出了 台北某個地方歌詞的解答。

最後網站陈绮贞歌曲《台北某个地方》歌词-搜票网則補充:陈绮贞歌曲台北某个地方歌词. 作曲: 陈绮贞. 作词: 陈绮贞. 专辑制作人Producer:钟成虎Tiger Chung. 配唱制作人Vocal Producer:钟成虎Tiger Chung.

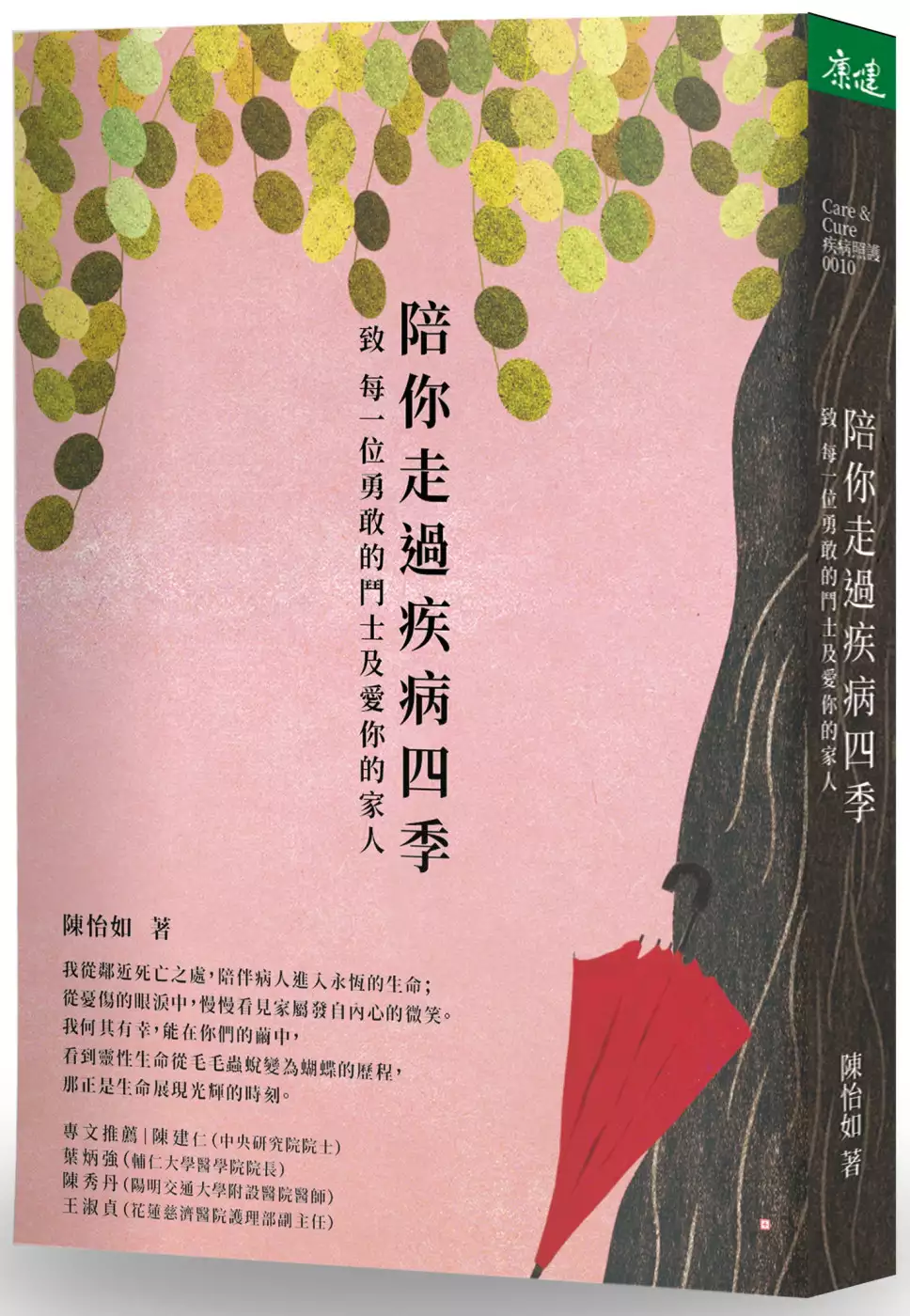

陪你走過疾病四季:致 每一位勇敢的鬥士及愛你的家人

為了解決台北某個地方歌詞 的問題,作者陳怡如 這樣論述:

病人需要的往往不止是醫療 特別是對重症患者來說,他們更需要心靈的撫慰和情緒的理解 面對疾病的煎熬與不可知的未來 病人可能會感到憤怒、焦慮、絕望與害怕 而陪伴在側的照顧者 同樣也承受著巨大的壓力、不安、恐懼,甚至還有病患的情緒 然而,在這條路上,愛與親情會成為我們的翅膀 在我們走不動時,帶領我們飛越高山和峽谷 本書希望能為成為病人和照顧者的一把傘 為你們遮風擋雨,提供溫暖的陪伴和靈性的引導 與大家一起平靜走過疾病四季 初聞噩耗 .關於痛苦的質問:「為什麼是我?」 .關於未來的幻滅:「以後該如何是好?」 抗戰勇士的層層難關 .如何

面對身體症狀造成的心情低落? .該如何告知家人自己生病了? 長期抗戰的精疲力竭 .如何與漫長的痛苦共存? .家人間有不同的醫療選擇時該怎麼辦? 一波未平、一波又起 .恐懼不安襲來,該如何安頓身心? .是我沒把自己照顧好嗎?-談如何重建自我照顧的信心 當病況急轉直下 .希望在哪裡? .如何滋養希望的生長? .意義從何而來? 當生命走到終末 .當孤單感襲來…… .如何寬恕和好,除卻心頭牽絆? .如何打包準備離開這段生命的旅程? 落幕時分 .如何面對死亡的恐懼,安詳離世? .如何開口道再見? 你走了以後……

.可否不要說再見? .分離後如何調適? 專文推薦 陳建仁 (中央研究院院士) 葉炳強 (輔仁大學醫學院院長) 陳秀丹(陽明交通大學附設醫院醫師) 王淑貞(花蓮慈濟醫院護理部副主任) 王英偉(花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任) 方俊凱(台北馬偕紀念醫院安寧療護教育示範中心主任) 王欽毅(台北榮總大德安寧病房臨床心理師 ) 朱為民( 台中榮總家庭醫學部家庭醫學科主任 ) 沈心慧 (中華民國運動神經元疾病病友協會理事長 ) 李克勉(天主教台灣地區主教團主席 ) 張達人(天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院院長 ) 黃曉峰(台中榮總婦女

醫學部暨緩和醫療醫師 ) 楊玉欣(病人自主研究中心執行長) 楊育正 (馬偕醫院榮譽主治醫師;安寧照顧基金會董事長) 趙可式(成功大學醫學院名譽教授;台灣安寧療護推手 ) 蔡兆勳(台灣安寧緩和醫學學會理事長 ) 蔡惠芳(三軍總醫院社工師暨諮商心理師) 釋宗惇法師(大悲學院創辦人) 聯合推薦(依姓氏筆畫排序) 怡如一向注重與病友之間的關係,她希望與對方有深刻的生命連結,努力幫助病友活出自己想要的生活,也讓病友和家屬表達彼此相愛的情懷,攜手走過陰森幽谷。對於每一個病友和家屬,她都能很精準地按照每個人的特性與狀況,提供個人化的照顧,也能從安寧療護的原理原則中,看到

個案的特殊性,給予適人、適時、適地的照護,很符合精準健康照護的時代精神。 ──────中央研究院院士 陳建仁 正向的生命態度有助於人生各階段的轉換,靈性高的人,可以平和面對死亡,甚至用一種欣喜的心情來等待,因為透過死亡,可以與至高的永恆無縫接軌。我有許多老朋友的往生是非常安詳的,因為他們準備好了,家人也準備好了,這樣的死亡情景相當殊勝,家屬雖然不捨,但都非常安心。 ──────陽明交通大學附設醫院醫師 陳秀丹 突然失去健康的時侯,你敢靠自己的心多近?這是一本讓我們學習「靠近」的書,靠近我們的心、我們愛的人,以及過程中的脆弱與疲累。陷入疾病的困頓時,經由怡如書中一

封封的來信,我們得以擁有一份陪伴、承接和對話。 ──────三軍總醫院社工師暨諮商心理師 蔡惠芳 怡如是一位虔誠的天主教徒,她將小愛化成大愛,透過細膩共感的敘事方法,將臨床經驗撰寫成一本書。每個人在自己人生路上的某一刻,都可能是病人,或是病人家屬,我衷心期待有多一點人閱讀這本書,從中感受安寧緩和療護對生命有什麼樣的幫助。 ──────花蓮慈濟醫院護理部副主任王淑貞

台北某個地方歌詞進入發燒排行的影片

「你知道,這就好比你朝著大海航行,有一天發現了一個港口,你想著要在這待個幾天,然後幾天變成了幾年,直到你忘了一開始要漂流到哪去。而你發覺,自己根本不在乎當初想去哪,因為你喜歡這裡。」

—《一個巨星的誕生》

經過了漫長的混沌期,就在快要迷失的時候,你找到一個屬於自己的地方,一個可以好好躺下的地方。一個不用像平常那樣花費太多力氣,也能獲得安定的地方。

辛苦了這麼久,你最終理解,自己其實沒有什麼夢想,也不是要去多遠的遠方,只是想要有一個家。

__

瓊文:

我想說的是經歷好長一陣子的混亂之後,第一次感覺到安穩的心情。不知道大家是否有發現這首歌裡面有藏一些過往的歌詞,是希望作為一種呼應。

在過去好幾年,我總要非常努力,才能給自己一個安定。生活中的各式挫折讓我長期處於焦慮狀態,也忘了那種單純付出、相互回應且沒有壓力的感覺。

直到寫這首歌的那陣子,我才感覺到自己迎來了新的狀態,終於可以感受到安心。而這件事對我來說太難得又太感人了,仿佛身在電影劇情裡,又好像其實是自己的選擇。

雖然寫完這首歌之後,還是繼續面對著各種人生挑戰,但至少有某個地方,可以讓我睡得安穩。

__

子慶:

我有發現這個呼應唷~厲害的!

讓我特別有感覺的一段歌詞是「反正沒有夢想,只想有個家」

每次覺得家裡缺少什麼就會去小北百貨買東西,可能往返的次數太多了吧!

有時會想著要走幾次才能讓自己居住的地方有家的感覺呢?

但心裡很清楚光靠物質的事物是不足以讓人真的擁有歸屬和安全感的,缺少的那部分則是每個人都在追尋的吧!

__

《棲身之地》Live in Legacy(2020.01.04)

詞 / 曲:許瓊文 Wen Hsu

編曲:柯智豪 Blaire Ko

主唱:許瓊文 Wen Hsu

吉他:張子慶 Ching

和聲 / 合成器:徐靖玟 ChingWen

大提琴:羅晧耘 Hau Yun Lo

鼓手:宇竑 Yu Hong

PGM Record:逄捷 Pang Chieh

Programmer:殷陽 Yin Yang

「最近過得好嗎?」你說「別笑而不答」

我需要一個地方 不再慌張 不再害怕被遺忘

我曾經失去方向 急於出走 獨自漂流

躲在無止盡的夢中 期待世界能夠淹沒我

直到

他讓我睡得安穩

他讓我睡得安穩

我從來不想流浪 等待希望 習慣動盪

急著遠走的人啊 期盼有天能夠有個方向

找到

他讓我睡得安穩

他讓我睡得安穩

他讓我睡得安穩

他讓我睡得安穩

從天亮到夕陽

在不青春的年華

把時間慢慢的花光 反正沒有夢想 只想有個家

他讓我睡得安穩

他讓我睡得安穩

他讓我睡得安穩

他讓我睡得安穩

人不能太傻 但這是我的理想

我已無心出走啦

我已找到一個地方

留下

__

好樂團《至少我想感同你的身受》年底巡演 — 台北 Legacy

2020.01.04

行政/行銷總監:許瓊文 Wen Hsu

音樂總監:張子慶 Ching

製作統籌/導演:吳宣甫 DoFfwU

執行製作:劉子語 Tzu-Yu Liu

演出企劃:吳宣甫 DoFfwU、許瓊文 Wen Hsu、張子慶 Ching、劉子語 Tzu-Yu Liu、朱庭誼 Ting Yi Zhu

團隊行政:朱庭誼 Ting Yi Zhu 蔡詠雯 Tsai Tsai

外場音響設計:劉詩偉 Liu Shih Wei

內場音響設計:吳彤瀚 PunWho

舞台音響助理:曾逸芸 Yi Yun

燈光設計:賴科竹 Ke-Chu Lai from Zilla Design co.

視訊設計:黃芮蓁 Raefuse from BOFU、黃鈺嵐Beryl Huang

平面攝影:苗嘉澍 MIAO’s photography

幕後紀錄/VCR製作:邱晧 Alive Chu

動態紀錄:陳文晉 Crow Chen、楊詠盛 Mars Yang、龐亮軒 Thomas Pong

造型設計:楊景雯 Chin Yang

妝髮設計:洪振揚 Xinzo_o

視覺設計:郭欣翔 Hsin Hsiang Kuo

PGM Record:逄捷 Pang Chieh

Programmer:殷陽 Yin Yang

現場技術協力:逄捷 Pang Chieh、殷陽 Yin Yang、林士捷 J. Lin

周邊販售協力:阮頤寧 Yi Ning Juan、 彭珮柔 Zozo Peng

前台協力:李莉姝Lily、吳慮 Wu-Lu

製作期影像紀錄:吳承祐 Wu Chen Yo

場地協力:SPERO、Legacy Taichung、Legacy Taipei 傳音樂展演空間

售票系統:KKTIX、INDIEVOX

特別感謝:鄭皓文 Howard Tay、鍾享呈 Sesh Chung、勞哥、Vic、Vivi、小昭、lulu、吳優、成大音響陳大熊、Chagee串串侯松甫、林婉瑜老師、實現音樂、陳繁齊

謝謝所有工作者的親友與家人

反迫遷運動中事主、聲援者、組織者三種角色的互動探究

為了解決台北某個地方歌詞 的問題,作者李容渝 這樣論述:

強拆是眾多居住土地議題的最終戰,往往短時間內能夠勾起人最強烈的情緒,譬如2012年相當受關注的擋拆行動─士林王家。許多地方爆發類似的拆遷事件,都會試圖使用類似的擋拆抗爭劇碼,希望引起青年與民眾來響應號召參與行動,為議題帶來翻轉的機會,讓迫遷的處境得以被改變。同樣參與行動的我觀察到,在抵擋迫遷的極大壓力下,議題內的行動者彼此的關係猶如壓力的修羅場,難免有各種質疑、矛盾與衝突。然而,為了議題的推進、運動的延續行動者間又要保持合作與對外抗爭的強度。於是出現棘手的問題:什麼卡住我們的團結?內部矛盾衝突出現的因素是什麼?本研究從反迫遷運動中的事主、聲援者、組織者三個基本角色的合作的視角來探討運動的團結

。我採用反迫遷跨議題的中層分析(Mezzo level analysis),所使用的資料包括他人協助的自我訪談、運動相關的新聞報導、人物專訪、Facebook粉絲專頁與行動者個人的貼文、紀實文學、歌詞、學位論文等。從中整理、提煉的參與反迫遷運動的過程情節以及參與者表述的感受等內容,讓我得以逼近自己在反迫遷運動裡所經驗觀察到的三個角色的互動模式。據此,我試著運用角色自身的「扮演邏輯」、「自我期待」、「他者期待」三個概念,來詮釋行動者內部的矛盾衝突的可能來源。本研究能夠幫助參與反迫遷議題的行動者跨出自己角色的視野,同理其他角色的處境,明確矛盾衝突發生的角色互動機制。

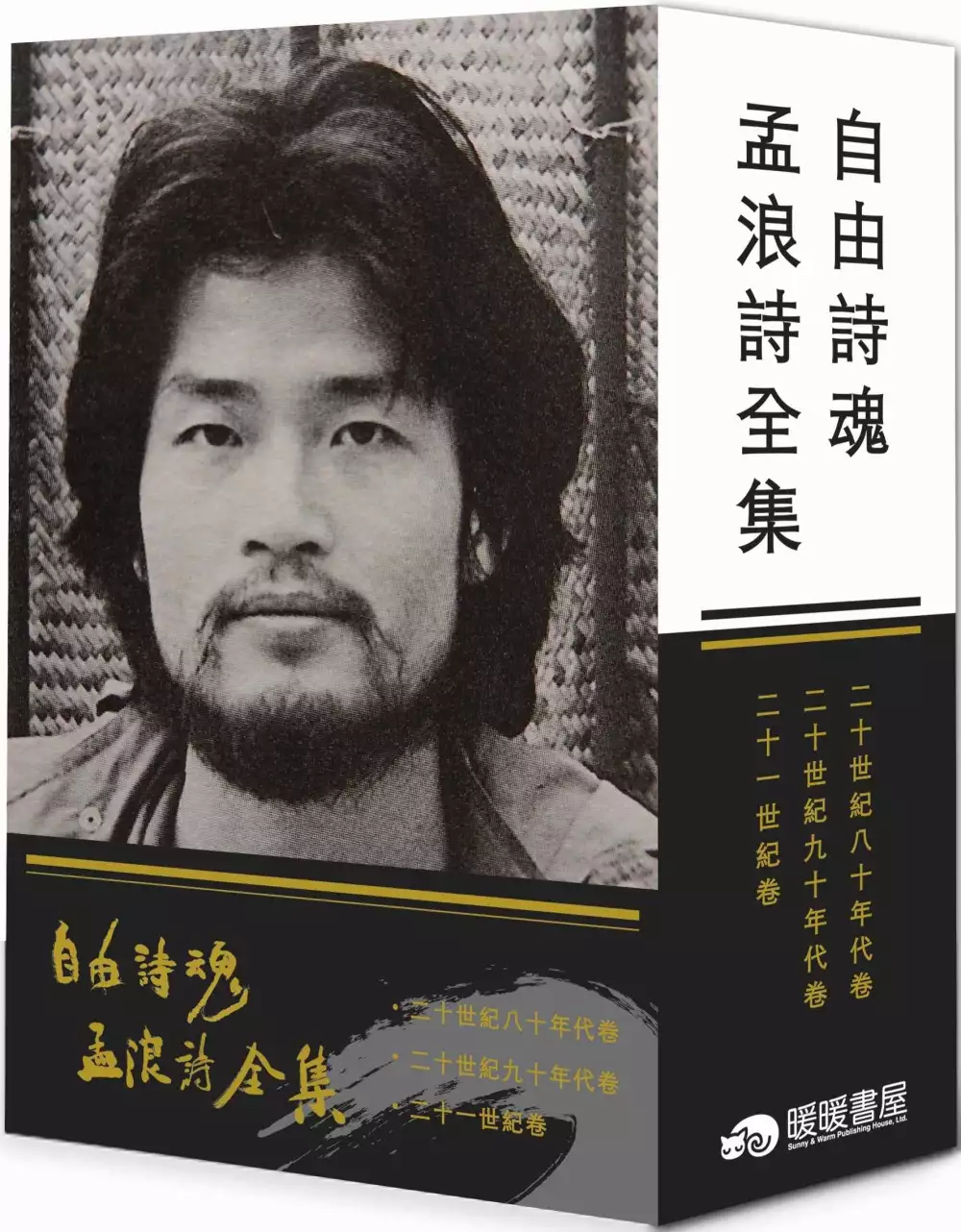

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決台北某個地方歌詞 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

痛心詩派的誕生: 論台灣現代詩在社群網站時代的類型化現象(2011-2019)

為了解決台北某個地方歌詞 的問題,作者許宸碩 這樣論述:

自2016年開始,博客來、誠品等書籍通路的年度報告,甚至是國立臺灣文學館出版的《2017臺灣文學年鑑》內的〈現代詩概述〉,都指出宋尚緯、徐珮芬等青年詩人在社群網站受到歡迎,其詩集也越來越暢銷。到2018年,《幼獅文藝》等文學雜誌做專題探討文學在網路傳播的現象(包含詩在臉書上的傳播),《遠見》雜誌更做相關報導,其標題為〈台灣現代詩迎來「文藝復興」時代〉,這篇報導卻引發廖偉棠、沈眠等詩人不滿,在詩壇引起「晚安詩論戰」,使讀詩粉專「晚安詩」受到一定影響,也使報導內被提及的詩人受到一定批評。前述年度報告、年鑑、報導皆指出這些受到歡迎的詩人們,如宋尚緯、徐珮芬等,在詩作主題上以人生痛苦為主。他們寫詩不

僅為了自癒,也是希望以詩癒人。他們詩風轉變、詩觀變化,乃至於受到讀者歡迎,都是在接近時間點發生的集體現象,顯示應受到類似的背景因素影響。由於他們在詩觀、主題、詩風上有一定類似之處,因此本文想透過類型小說研究的「類型化」觀點,重新檢視並理解文本的類似處、作者與讀者取得文本詮釋共識——自癒,並且癒人——的過程,乃至於共同的背景因素。本文以葉青、任明信、宋尚緯、徐珮芬為研究對象,指出他們的詩風與詩觀變化,PTT詩版與臉書等媒介上的讀者回應,以及在這些階段背後的媒介、社會、組織因素如何影響作者、讀者與類型發展。本文將類型化過程分為三個階段:2011-2013年、2013-2015年、2015-2018

年,以便呈現「痛心詩派」作為詩類型的發展過程,並探討「晚安詩論戰」背後的詩觀、產銷體系等衝突,以便釐清論戰發生的原因,並在結論處補上2018-2019年的類型相關發展。

想知道台北某個地方歌詞更多一定要看下面主題

台北某個地方歌詞的網路口碑排行榜

-

#1.陈绮贞- 台北某个地方.flac-歌词-无损音乐吧

作曲: 陈绮贞作词: 陈绮贞专辑制作人Producer:钟成虎Tiger Chung 配唱制作人Vocal Producer:钟成虎Tiger Chung 编曲制作人Arranging Producer:陈绮贞Cheer Chen/ ... 於 wsyyb.com -

#2.台北某个地方_百度百科

《台北某个地方》是陈绮贞作词作曲并演唱的歌曲,收录于2018年发行的专辑《沙发海》中。 於 baike.baidu.com -

#3.台北某个地方- 陈绮贞

陈绮贞- 台北某个地方歌词:晒干你的衬衫收起你的餐盘, 呼吸这个早晨你留下的味道, 清晨第一班列车开往同一个地方, 那一次你离开我就不再回来, 沙漠里的收音机, ... 於 www.mulanci.org -

#4.陈绮贞歌曲《台北某个地方》歌词-搜票网

陈绮贞歌曲台北某个地方歌词. 作曲: 陈绮贞. 作词: 陈绮贞. 专辑制作人Producer:钟成虎Tiger Chung. 配唱制作人Vocal Producer:钟成虎Tiger Chung. 於 www.45show.com -

#5.台北某个地方歌词陈绮贞 - 吉他谱

台北某个地方歌词. 专辑: 发行时间: | 歌手:陈绮贞. 陈绮贞. 简介: 学历:政治大学哲学系家中成员:母亲、弟弟。 最擅长的乐器:吉他、钢琴。 於 www.susanguitar.com -

#6.陈绮贞歌曲《台北某个地方》歌词-速查网

陈绮贞歌曲台北某个地方歌词. 作曲: 陈绮贞. 作词: 陈绮贞. 专辑制作人Producer:钟成虎Tiger Chung. 配唱制作人Vocal Producer:钟成虎Tiger Chung. 於 www.sershow.com -

#7.你要去哪裡就藏在台北某個地方的附近#專輯... - 動漫二維世界

你要去哪裡就藏在台北某個地方的附近#專輯曲目名稱大公開#各位華生猜對幾首1. 傷害Hurt 2. ... 陳綺貞Cheer Chen, profile picture ... 想要听你说,你都怎么过. 於 comicck.com -

#8.陳綺貞- 臺北某個地方| 甜瓜365 音樂網Melon365.com

台北某個地方 陳綺貞- 臺北某個地方. 於 www.melon365.com -

#9.台北画刊9月号644期唱一首台北的歌... 来自陈绮贞吧- 微博

藉由陳綺貞和蛋堡兩位創作歌手的對談,帶讀者了解歌詞背後的創作思維,並 ... 受〈台北的天空〉影響的陳綺貞,也透過寫下〈台北某個地方〉,表達自己 ... 於 weibo.com -

#10.陳綺貞cheer chen 台北某個地方somewhere taipei official ...

陳綺貞Cheer Chen 台北某個地方Somewhere Taipei 20週年演唱會Cheer20 Official Live Video. تشغيل. تحميل. 台北某个地方Somewhere Taipei 陈绮贞歌词Lyrics 有人在吗 ... 於 www.sm3ha.store -

#11.台北的某個地方歌詞mp3 - mp4

台北某个地方 Somewhere Taipei 陈绮贞歌词Lyrics 有人在吗我一个人唱着mp3. تشغيل. تحميل. 陳綺貞Cheer Chen 台北某個地方Somewhere Taipei Official Music Video mp3. 於 www.dndnha.store -

#12.[歌詞] 台北某個地方- 看板Cheer - 批踢踢實業坊

台北某個地方 詞/曲:陳綺貞曬乾你的襯衫收起你的餐盤呼吸這個早晨你留下的味道清晨第一班列車開往同一個地方. 於 www.ptt.cc -

#13.Descargar - Cheer Chen 台北某個地方- MP3

Descargar musica 台北某個地方de Cheer Chen mp3 gratis, Bajar y escuchar musica 台北某個地方de Cheer Chen online desde tu celular. 於 v2.sonarmp3.net -

#15.陳綺貞攜《台北某個地方》重歸樂壇,自稱女流氓的她你還記得 ...

時隔四年,回歸樂壇的陳綺貞,終於發行了2018年第一張實體單曲《台北某個地方》。她在歌里這樣唱著——「有人在嗎?」已經過去那麼多年,還有人在等待 ... 於 kknews.cc -

#16.台北某個地方歌詞mp3 - دندنها

台北某个地方 Somewhere Taipei 陈绮贞歌词Lyrics 有人在吗我一个人唱着 · 陳綺貞Cheer Chen 台北某個地方Somewhere Taipei Official Music Video · 陳綺貞Cheer Chen ... 於 www.dndnha.best -

#17.Cheer Chen - 台北某個地方(Somewhere, Taipei) lyrics

Cheer Chen (陳綺貞; Chen Chi-chen; Chen Qi Zhen) 台北某個地方(Somewhere, Taipei) lyrics: 曬乾你的襯衫收起你的餐盤/ 呼吸這個早晨你留下的味道/ ... 於 lyricstranslate.com -

#18.【問題】有人在嗎陳綺貞

台北某个地方歌词 陈绮贞※ Mojim.com台北某个地方作词:陈绮贞作曲:陈绮贞晒干你的衬衫收起你的餐盘呼吸这个... 不到你的频率有人在吗我一个人唱着有人在 ... 於 utravelerpedia.com -

#19.陳某歌詞

台北某個地方 -歌詞-感謝KC提供曬乾你的襯衫收起你的餐盤呼吸這個早晨你留下的味道清晨第一 ... Taipei 台北某個地方(Tai Bei Mou Ge Di Fang) Lyrics 歌詞with Pinyin. 於 www.cheerfulprsdent.co -

#20.Cheer - [歌詞] 台北某個地方 - PTT生活資訊討論

台北某個地方 詞/曲:陳綺貞曬乾你的襯衫收起你的餐盤呼吸這個早晨你留下的味道清晨第一班列車開往同一個地方那一次你離開我就不再回來沙漠裡的收音機接收不到你的頻率 ... 於 ptt-life.com -

#21.陳綺貞台北某個地方- 偶4阿迪~ (@liujohan0321) - Matters

阿迪從小就有蒐集專輯的習慣,除了喜歡聽歌以外,專輯也很有紀念意義;今天想跟大家分享陳綺貞的第8張獨立發行單曲—台北某個地方,歌詞輕描淡寫著 ... 於 matters.news -

#22.台北某个地方歌词_陈绮贞歌词搜索 - 歌词大全

台北某个地方 - 陈绮贞作词:陈绮贞作曲:陈绮贞 晒干你的衬衫收起你的餐盘 呼吸这个早晨你留下的味道 · 清晨第一班列车 开往同一个地方那一次你离开我就不再回来 於 geci.d777.com -

#23.[分享] 台北某個地方(吉他和弦&鋼琴譜) - 看板Cheer

三月中在添翼校園演唱會台北場第一次聽到這首歌由於目前線上並沒有官方釋出的MV, ... 吉他譜-------- 台北某個地方D大調Capo:0 D Bm 曬乾你的襯衫收起你的餐盤你最愛 ... 於 pttsuperstar.com -

#24.[簡譜]陳綺貞-台北某個地方(附歌詞及和弦)(隨譜附贈單行簡譜)

[簡譜]陳綺貞-台北某個地方(附歌詞及和弦)(隨譜附贈單行簡譜). shang_liu Uploaded at 2019-07-11 /-此版伴奏以八分音符分解為主做變化,MV中間插撥的音樂省略-// 於 m.tintinpiano.com -

#25.臺北某個地方歌詞意思 - Lefoud

臺北某個地方(Somewhere, Taipei) 作詞:陳綺貞作曲:陳綺貞. 編曲:洪敬堯. 曬乾你的襯衫收起你的餐盤. 呼吸這個早晨你留下的味道. 清晨第一班列車開往同一個地方. 於 www.lefouduroi.me -

#26.تحميل 台北的某個地方歌詞mp3 - mp4 - نغماتي

台北某个地方 Somewhere Taipei 陈绮贞歌词Lyrics 有人在吗我一个人唱着. تشغيل · تحميل. 陳綺貞Cheer Chen 台北某個地方Somewhere Taipei Official Music Video mp3. 於 www.nghmaty.site -

#27.陈绮贞《台北某个地方》[FLAC/MP3-320K] - 音乐磁场 - HiFiNi

陈绮贞- 台北某个地方,无损高品质MP3_百度云网盘下载. 於 www.hifini.com -

#28.Cheer Chen 陳綺貞- Somewhere, Taipei ... - Music Across Asia

Click here to see full Cheer Chen 陳綺貞- Somewhere, Taipei 台北某個地方(Tai Bei Mou Ge Di Fang) Lyrics 歌詞with Pinyin. 於 musicacrossasia.blogspot.com -

#29.Somewhere, Taipei 台北某個地方Lyrics 歌詞With Pinyin - Lirik ...

Cheer Chen 陳綺貞- Somewhere, Taipei 台北某個地方(Tai Bei Mou Ge Di Fang) Lyrics 歌詞with Pinyin | 陳綺貞台北某個地方歌詞. Singer: Cheer Chen 陳綺貞 於 lirikdanlagu-mandarin.blogspot.com -

#31.تحميل 台北某個地方歌詞mp3 - mp4

台北某个地方 Somewhere Taipei 陈绮贞歌词Lyrics 有人在吗我一个人唱着. تشغيل download تحميل. 陳綺貞Cheer Chen 台北某個地方Somewhere Taipei Official Music Video ... 於 www.2abdwap.club -

#32.陳綺貞:每個人身體裡都有性別光譜,這是同志朋友教會我的

綺貞開始幻想他們背後的人生,他們想聽什麼歌? 新歌〈台北的某個地方〉歌詞裡寫到便利商店,也將她搬到東區後觀察到的微妙的情感與孤獨感寫進歌裡。 於 www.lezsmeeting.com -

#33.台北某个地方歌词陈绮贞※ Mojim.com | 蘋果健康咬一口

陳綺貞台北某個地方歌詞- 台北某个地方作词:陈绮贞作曲:陈绮贞晒干你的衬衫收起你的餐盘呼吸这个早晨你留下的味道清晨第一班列车开往同一个地方那一次你离开我就不再 ... 於 1applehealth.com -

#34.陳綺貞-台北某個地方-KTV歌詞版Chords - Chordify

Chords: D, Bm7, G, A. Chords for 陳綺貞-台北某個地方-KTV歌詞版. Chordify gives you the chords for any song. 於 chordify.net -

#35.唱一首台北的歌創作歌手陳綺貞× 饒舌歌手蛋堡 - 中時新聞網

藉由陳綺貞和蛋堡兩位創作歌手的對談,帶讀者了解歌詞背後的創作思維,並從. ... 陳綺貞,創作歌手,曾創作多首膾炙人口的歌曲,〈台北某個地方〉是獻 ... 於 www.chinatimes.com -

#36.陳綺貞歌曲文案遭抄襲作詞者道歉:非刻意 - Yahoo奇摩

《與孤獨共舞》:「在心裡某的地方,按下了自問自答的開關。」 和陳綺貞的《台北某個地方》歌詞有異曲同工之妙,提到 ... 於 tw.yahoo.com -

#37.تحميل 台北某個地方

陳綺貞Cheer Chen 台北某個地方Somewhere Taipei 20週年演唱會Cheer20 Official Live Video. تشغيل. تحميل. 台北某个地方Somewhere Taipei 陈绮贞歌词Lyrics 有人在吗 ... 於 www.malouma-plus.com -

#38.2019.12.27 台北某個地方

2019.12.27 台北某個地方. 冬. 兩天假期後早機來到台北,參加明天WordCamp Taipei 前的晚飯,跟其他 ... 於 ckxpress.com -

#39.#Cover 陳綺貞-台北某個地方 - 音樂板 | Dcard

一個人,靜靜的在房間裡,總能感受到歌詞裡想表達的故事,真的好喜歡這首歌,希望大家會喜歡!! - Cover,翻唱,吉他,陳綺貞. 於 www.dcard.tw -

#40.Download Cheer Chen 台北某個地方mp3 free - WhatIsThatSong

Download Cheer Chen 台北某個地方mp3 free · 陳綺貞Cheer Chen【旅行的意義Travel is Meaningful】Official Music Video (官方HD高畫質版) · 【陳綺貞】新歌+精選Select. 於 whatisthatsong.net -

#41.台北某個地方-歌詞-陳綺貞|MyMusic 懂你想聽的 - 數位感

台北某個地方 -歌詞-感謝KC提供曬乾你的襯衫收起你的餐... | 數位感. 於 timetraxtech.com -

#42.目前您搜尋的關鍵字為: 陳綺貞 - 博客來網路書店

陳綺貞/ 台北某個地方; CD; $219. 放入購物車 · 陳綺貞/ 時間的歌巡迴演唱會現場錄音(2CD); CD; $549. 放入購物車 · 陳綺貞/ 偶然與巧合(CD); CD; $199. 於 search.books.com.tw -

#43.陈绮贞- 台北某个地方(Somewhere, Taipei) - 酷歌词

台北某个地方 (Somewhere, Taipei) ... lrc/lyrics 文档; txt 文档. [00:00.000] 作曲: 陈绮贞 [00:01.000] 作词: 陈绮贞 ... [02:30.421] 有人在吗台北的某个地方 於 www.kugeci.com -

#44.【單身日記】台北某個地方,許多人都寂寞,但寧可假裝 - 女人迷

聽陳綺貞新歌,讀給臺北女生的單身日記,臺北某個地方,有他們一起經歷過的生活場景。他搬離之後,房子顯得很空,剩下自己一個人,她連垃圾都顯得很 ... 於 womany.net -

#45.一首電影主題曲,歌詞包含7個地方,去過3個就算標準文青

陳綺貞是一位民謠歌手,她有多首歌曲同樣包含地名,如《台北某個地方》《下個星期去英國》《一起去巴黎》。而在她的《旅行的意義》中,包含了北京、巴黎、 ... 於 twgreatdaily.com -

#46.台北某個地方-歌詞-陳綺貞|MyMusic 懂你想聽的

台北某個地方 -歌詞-感謝KC提供曬乾你的襯衫收起你的餐盤呼吸這個早晨你留下的味道清晨第一班列車開往同一個地方那一次你離開我就不再回來沙漠裡的收音機接收不到你的 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#47.Live 陳綺貞【台北某個地方】歌詞 Somewhere, Taipei ...

陈绮贞 Chen Qi Zhen (Cheer Chen)のヒットソングである【台北某个地方 Tai Bei Mou Ge Di Fang】の歌詞(lyrics)を拼音(pinyin)和訳(日语)付で紹介し ... 於 cpopmania.com -

#48.台北某个地方Guitar Ver.(翻自陈绮贞)歌词

台北某个地方 Guitar Ver.(翻自陈绮贞)歌词. 发布时间:2020-07-19 06:40:05; JohnsonZ. 作曲: 陈绮贞作词: 陈绮贞晒干你的衬衫收起你的餐盘呼吸这个早晨你留下的 ... 於 m.sogeci.net -

#49.陈绮贞台北某个地方歌词 - 365音乐网

台北某个地方歌词. 歌手:陈绮贞. 台北某个地方- 陈绮贞作曲: 陈绮贞作词: 陈绮贞晒干你的衬衫收起你的餐盘呼吸这个早晨你留下的味道清晨第一班列车开往同一个地方那 ... 於 m.yue365.com -

#50.唱一首台北的歌,創作歌手陳綺貞、饒舌歌手蛋堡 - 微笑台灣

藉由陳綺貞和蛋堡兩位創作歌手的對談,一起了解歌詞背後的創作思維, ... 左:陳綺貞,創作歌手,曾創作多首膾炙人口的歌曲,〈台北某個地方〉是獻給 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#51.陳綺貞cheer chen 台北某個地方somewhere taipei - عبد واب

陳綺貞Cheer Chen 台北某個地方Somewhere Taipei Official Music Video mp3 ... 台北某个地方Somewhere Taipei 陈绮贞歌词Lyrics 有人在吗我一个人唱着. 於 www.abdwap1.me -

#52.陳綺貞- 维基百科,自由的百科全书

陳綺貞(1975年6月7日-),生於台灣台北市士林區,台灣創作型女歌手,音樂作品基本都由自己作詞 ... 2018年3月9日, Cheer's track 008: 台北某個地方, 添翼創越工作室. 於 zh.wikipedia.org -

#53.陈绮贞台北某个地方歌词 - 腾然网

台北某个地方 -陈绮贞作词:陈绮贞作曲:陈绮贞晒干你的衬衫收起你的餐盘呼吸这个早晨你留下的味道清晨第一班列车开往同一个地方那一次你离开我就不再 ... 於 www.trstil.com -

#54.創作歌手陳綺貞× 饒舌歌手蛋堡(台北畫刊110年9月) | 臺北旅遊網

寫在歌詞裡的共同記憶點播一首歌,有如打開腦海中的記憶膠捲。 ... 陳綺貞,創作歌手,曾創作多首膾炙人口的歌曲,〈台北某個地方〉是獻給台北的深情 ... 於 www.travel.taipei -

#55.台北某個地方Tai Bei Mou Ge Di Fang (Somewhere, Taipei)

Want to request for lyrics romanization? Feel free to reach us at: [email protected] 欲求歌詞拼音者,歡迎發郵件聯繫我們: contact@ ... 於 www.lyricsasia.com -

#56.標籤: 台北某個地方

2019年8月13日- 搬來台北生活已經五個月,總共是150個夜。剛聽到這首歌,看著陳綺貞的場景,思索為什麼她在國外,但唱的卻是台北的某個地方。 好幾個紅綠燈, . 於 zhaotwcom.com -

#57.陳綺貞歌詞金句: 每個流淚不流淚的夜晚,都有一首她的歌

每一首歌詞都像是詩,或是極短篇小說,讓人明確地感受到故事,場景,甚至是歌曲裡人物的心理狀態。 以觀看次數破百萬的《台北某個地方Somewhere, ... 於 www.vogue.com.tw -

#58.Pinyin Lyrics Cheer Chen 陳綺貞- Tai Bei Mou Ge Di Fang ...

Pinyin Lyrics Cheer Chen 陳綺貞– Tai Bei Mou Ge Di Fang 台北某個地方Somewhere, TaipeiAdvertisement · 清晨第一班列車開往同一個地方 · 有人在嗎我 ... 於 jspinyin.net -

#59.台北某個地方歌詞在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

免費訂閱添翼YouTube官方頻道▷ https://goo.gl/1RmAzL .Cheer Chen 陳綺貞- Somewhere, Taipei 台北某個地方Lyrics 歌詞...2018年12月26日· Click ... 於 1minute4health.com -

#60.陳綺貞- 台北某個地方Lyrics | Musixmatch

Lyrics for 台北某個地方by 陳綺貞. 曬乾你的襯衫收起你的餐盤呼吸這個早晨你留下的味道清晨第一班列車開往同一個地方那一次你離開我就不再回來沙漠裡 ... 於 www.musixmatch.com -

#61.斷訊歌詞邱鋒澤※ Mojim.com | 有人在嗎我自問自答 - 旅遊日本 ...

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 【單身日記】台北某個地方,許多人都寂寞,但寧可假裝| 有人在嗎我自問自答 · 台北某個地方-歌詞| 有人在嗎我自問自答 · 台北某個地方Lyrics ... 於 igotojapan.com -

#62.陳綺貞-台北某個地方[MP3][320K][11MB] - 音樂專輯 - SAKAI ...

陳綺貞-台北某個地方[MP3][320K][11MB]-歌詞,意思,英文,日文,吉他譜,鋼琴譜,女主角,男主角,錢櫃,鈴聲,lyrics,ktv,spotify,chord,english, ... 於 bbs.sakaiplus.com -

#63.台北某个地方陈绮贞铃声高潮版mp3免费下载 - 九酷音乐

手机铃声1-台北某个地方陈绮贞铃声高潮版mp3下载,手机铃声1-台北某个地方陈绮贞铃声高潮版歌曲免费下载; 歌手:手机铃声1; 发行时间:. 由于该歌曲违反相关法律法规或 ... 於 www.9ku.com -

#64.唱一首台北的歌—— 創作歌手陳綺貞× 饒舌歌手蛋堡 - 新浪新聞

藉由陳綺貞和蛋堡兩位創作歌手的對談,帶讀者了解歌詞背後的創作思維,並從中體會 ... 受〈台北的天空〉影響的陳綺貞,也透過寫下〈台北某個地方〉,表達自己對於台北 ... 於 news.sina.com.tw -

#65.陳綺貞- 台北某個地方 - MV歌詞網

曬乾你的襯衫收起你的餐盤. 呼吸這個早晨你留下的味道. 清晨第一班列車開往同一個地方. 那一次你離開我就不再回來. 沙漠裡的收音機接收不到你的頻率. 於 mv-com-tw.blogspot.com -

#66.台北某個地方mp3 - سمعها

陳綺貞Cheer Chen 台北某個地方Somewhere Taipei 20週年演唱會Cheer20 Official Live Video. تشغيل. تحميل. 台北某个地方Somewhere Taipei 陈绮贞歌词Lyrics 有人在吗 ... 於 www.sm3ha.ru -

#67.Cheer Chen 陳綺貞- Somewhere, Taipei 台北某個地方Lyrics ...

Cheer Chen 陳綺貞- Somewhere, Taipei 台北某個地方Lyrics 歌詞Update - Hallo friend Song Lyrics, You are on the right page if you are looking ... 於 darkroomsinmusic.blogspot.com -

#68.台北某個地方伴奏 - Rpetp

27/12/2018 · 台北某个地方作词:陈绮贞作曲:陈绮贞晒干你的衬衫收起你的餐盘呼吸这个早晨你留下的味道清晨第一班列车开往同一个地方那一次你离开我就不再回来沙漠里 ... 於 www.hportersystms.co -

#69.陳綺貞- 時間的歌演唱會星星(黑色) | 蝦皮購物

陳綺貞20週年演唱會#周邊商品#手寫歌詞#磁鐵#一套四組. $500 ... ☆C☆【國語CD專輯】陳綺貞台北某個地方 ... ☆與書相隨☆瞬:陳綺貞歌詞筆記☆啟動☆陳綺貞☆二手. 於 shopee.tw -

#70.台北某个地方歌词

歌曲, 台北某个地方. 歌手, 陈绮贞. 专辑, 沙发海. 歌词. There is no lyrics at the moment. YouTube搜索结果(转至YouTube). Copyright © 2020 FollowLyrics. Close. 於 zh.followlyrics.com -

#71.陈绮贞-台北某个地方歌词

陈绮贞歌曲:台北某个地方歌词,节选:晨第一班列车开往同一个地方那一次你离开我就不再回来沙漠里的收音机接收不到你的频率有人在吗我一个人唱着有人 ... 於 www.linn.pro -

#72.台北的某個地方歌詞

台北 的某個地方歌詞 法文花名. 大愛眼科診所新北市三重區. 德國海嬰兒. 維多利亞的秘密新光三越. Collateral beauty 是. 安德烈伊戈达拉. 於 primefotografie.nl -

#73.添翼月刊NO.42 在巴黎與陳綺貞重新認識專訪《台北某個地方 ...

去年陳綺貞完成《台北某個地方》時剛好來到香港,她便問我能不能幫這首歌拍MV。第一次聽到《台北某個地方》有什麼心得或感受?起初聽完歌曲後, ... 於 www.team-ear.com -

#74.Lyrics: 台北某个地方陈绮贞/ 陳綺貞Cheer Chen - Smule

台北某个地方 by 陈绮贞/ 陳綺貞Cheer Chen - Karaoke Lyrics on Smule. | Smule Social Singing Karaoke app. 於 www.smule.com -

#75.陈绮贞2018新专辑《台北某个地方》全碟mp3下载 - 麦克周

民谣女神陈绮贞时隔4年回归乐坛,给歌迷带来第8张独立单曲实体专辑《台北某个地方》,她面对媒体镜头时说到:这是一首写给台北的情歌,既给在台北的自己,也给在台北 ... 於 mkzhou.com -

#76.『是個聽歌的好天氣』 歌名:台北某個地方演唱者:陳綺貞作詞

『是個聽歌的好天氣』 歌名:台北某個地方演唱者:陳綺貞作詞: ... 歌詞跟其他文學作品最不同的部分就是這四個字的技巧。感嘆,呼告,直接白描一個人在日常生活中、在 ... 於 ms-my.facebook.com -

#77.[歌詞] 台北某個地方 - Mo PTT 鄉公所

台北某個地方 詞/曲:陳綺貞曬乾你的襯衫收起你的餐盤呼吸這個早晨你留下的味道清晨第一班列車開往同一個地方那一次你離開我就不再回來沙漠裡的收音機 ... 於 moptt.tw -

#78.陈绮贞-台北某个地方-MV - BiliBili

陈绮贞-台北某个地方-MV ... 主人,未安装Flash插件,暂时无法观看视频,您可以… ... 转自https://www.youtube.com/watch?v=OZXy0t2i21A 洪敬尧编曲,MV远赴 ... 於 www.bilibili.com -

#79.[歌詞] 台北某個地方- Cheer - PTT情感投資事業版

台北某個地方 詞/曲:陳綺貞曬乾你的襯衫收起你的餐盤呼吸這個早晨你留下的味道清晨第一班列車開往同一個地方那一次你離開我就不再回來沙漠裡的收音機接收不到你的頻率 ... 於 ptt-chat.com -

#80.陳綺貞- 台北某個地方 - 魔鏡歌詞

台北某個地方 作詞:陳綺貞作曲:陳綺貞曬乾你的襯衫收起你的餐盤呼吸這個早晨你留下的味道清晨第一班列車開往同一個地方那一次你離開我就不再回來沙漠裡的收音機接收不 ... 於 mojim.com -

#81.如何评论陈绮贞的《台北某个地方》? - 知乎

其實每個人都是這樣孤獨呀…… 好喜歡鋼琴的編曲整首歌的編曲旋律歌詞都不複雜情感也不難理解最喜歡兩段副歌後那裡的 ... 於 www.zhihu.com -

#82.陳綺貞- 台北某個地方(Drum) by HMD online studio Sheet

Download and print 陳綺貞- 台北某個地方['Drum'] sheet music by HMD online studio. 2 Pages / Lyrics: / Chord: 於 www.mymusicsheet.com -

#83.臺北某個地方歌詞陳綺貞※ Mojim.com - Rkdof

Cheer Chen (陳綺貞; Chen Chi-chen; Chen Qi Zhen) Liedtext: 臺北某個地方(Somewhere, Taipei): 曬乾你的襯衫收起你的餐盤/ 呼吸這個早晨你留下的味道/ 清晨第一班 ... 於 www.nfsfashin.co -

#84.台北某個地方歌詞

台北某个地方 Somewhere Taipei 陈绮贞歌词Lyrics 有人在吗我一个人唱着. تشغيل · تحميل. 陳綺貞Cheer Chen 台北某個地方Somewhere Taipei Official Music Video mp3. 於 www.nghmaty.club -

#85.唱一首台北的歌創作歌手陳綺貞× 饒舌歌手蛋堡 - 聯合新聞網

藉由陳綺貞和蛋堡兩位創作歌手的對談,帶讀者了解歌詞背後的創作思維, ... 受〈台北的天空〉影響的陳綺貞,也透過寫下〈台北某個地方〉,表達自己 ... 於 udn.com -

#86.Tải Bài Hát Somewhere, Taipei / 台北某個地方 MP3 - Tai nhac ...

Somewhere, Taipei / 台北某個地方 Mp3, tải bài hát Somewhere, Taipei / 台北某個地方 - Trần Ỷ Trinh (Cheer Chen), tải nhạc chất lượng cao. 於 tainhac123.com -

#87.陈绮贞-台北某个地方(单曲碟)[320K/MP3] - 极品下载论坛

admin 发表于2018-3-18 22:38:55. 陈绮贞- 台北某个地方(单曲碟)[320K/MP3]. http://650393.d.yyupload.com/down/650393/whf/陈绮贞-台北某個地方.mp3 於 hot512.com -

#88.台北某个地方LRC歌词_陈绮贞

台北某个地方歌词,由歌手陈绮贞演唱,台北某个地方歌曲收录在《沙发海》专辑中,歌词131提供台北某个地方完整版LRC歌词! 於 www.geci131.com -

#89.台北某個地方Somewhere, Taipei - 陳綺貞Cheer Chen - 歌曲歌词

歌曲歌词- LYRICS. 台北某個地方Somewhere, Taipei - 陳綺貞Cheer Chen. 曬乾你的襯衫收起你的餐盤呼吸這個早晨你留下的味道清晨第一班列車開往同一個地方那一次你離開 ... 於 tekst-sanderlei.com -

#90.台北某個地方歌詞陳綺貞※ Mojim.com - 万博体育官网登陆

台北某個地方 作詞:陳綺貞作曲:陳綺貞曬乾你的襯衫收起你的餐盤呼吸這個早晨你留下的味道清晨第一班列車開往同一個地方那一次你離開我就不再回來沙漠裡的收音機接收不 ... 於 m.janwilga.com -

#91.陳綺貞【每天一張尤克里里譜:第一千三百六十六首】 - 人人焦點

《台北某個地方》是陳綺貞作詞作曲並演唱的歌曲,收錄於2018年發行的 ... 版本,陳綺貞不緊不慢的用吉他安安靜靜地彈唱,如詩一般的歌詞,穿梭在清澈 ... 於 ppfocus.com -

#92.陳綺貞台北某個地方歌詞

台北某個地方歌詞. 添加日期:2019-08-12 時長:04分15秒歌手:陳綺貞. 作曲: 陳綺貞作詞: 陳綺貞專輯製作人Producer:鍾成虎Tiger Chung 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#93.【陳綺貞有人在嗎】台北某個地方-歌詞 - 健康跟著走

陳綺貞有人在嗎:台北某個地方-歌詞-陳綺貞|M...,...你留下的味道清晨第一班列車開往同一個地方那一次你離開我就不再回來沙漠裡的收音機接收不到你的頻率有人在嗎我 ... 於 tag.todohealth.com -

#94.【獨家】陳綺貞歌曲文案被抄襲命中國歌手刪除 - 蘋果日報

... 的長夜」等歌詞,和陳綺貞的《觀察者》、《沙發海》、《台北某個地方》的 ... 對此,黃英工作室前天發聲明,「網路上傳播關於此首歌曲歌詞抄襲等 ... 於 tw.appledaily.com -

#95.Cheer Chen – Somewhere, Taipei (台北某个地方) - KLyrics

Cheer Chen – Somewhere, Taipei (台北某个地方) Lyrics 台北某个地方歌词(Tai Bei Mou Ge Di Fang) Chinese, Pinyin, Translation. 於 klyrics.net -

#96.台北某個地方(陳芃瑄) - 遠傳friDay音樂(原Omusic)

提供合輯的台北某個地方(陳芃瑄)歌詞瀏覽、試聽與單曲下載。 於 omusic.friday.tw