台北都會區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳麗婷林進修黃筱珮寫的 修練幸福力:陪伴與成長的故事 和楊維晟的 自然老師沒教的事3:河口野學堂都 可以從中找到所需的評價。

另外網站知識樹總覽-台北都會區地下地質沉積物質研究也說明:作品名, 台北都會區地下地質沉積物質研究. 作者, 林泗濱, 陳正宏. 出版項, 臺北市: 經濟部中央地質調查所, 2000[民國89年]. 稽核項, 1冊 : 圖, 表, 29.

這兩本書分別來自天下文化 和天下文化所出版 。

東海大學 景觀學系 吳佩玲所指導 張玟豫的 探討發展都市農園於改善熱島效應-以旱溪為例 (2021),提出台北都會區關鍵因素是什麼,來自於都市農園、永續性、都市熱島效應、城市綠網、人地關係、全球暖化。

而第二篇論文國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出因為有 民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史的重點而找出了 台北都會區的解答。

最後網站36-3-3 台北都會區的假期效應則補充:本研究分析1994~2006 年環保署台北縣市13 個地面測站,1986~2006 年氣象局台北地面測站及. 板橋探空站的氣象參數,來探討台北都會區春節的假期效應,該定義為假日與 ...

修練幸福力:陪伴與成長的故事

為了解決台北都會區 的問題,作者陳麗婷林進修黃筱珮 這樣論述:

溫暖,觸手可及 幸福,不在咫尺 每個人都要為自己的未來努力 這個世界,有一群人默默行善,深入不同角落,給予他人溫暖;然而,這個「善」的起點,從一個人到一群人,力量的凝聚不只兩三天、兩三年。 這個世界,沒有不勞而獲的幸福,受助者也需要付出努力;然而,儘管凡人都有接近幸福的可能,通往幸福的路卻往往不會一帆風順。 幸福,其實是一種主觀感受,它的定義與表現形態因人而異。實現理想人生、守護土生土長的家園、尊嚴自主地活著、快樂自在地老去……,這些個別差異,彼此並不衝突,端看你想要什麼樣的未來,也牽動了幫助者與受助者之間的微妙互動。 幫助者是否真正瞭解受助者的需求?失之狂

狷便可能成為一種以善為名的「霸凌」;受助者用什麼樣的態度與行為回應,決定他們能夠擁有什麼樣的未來,畢竟天下沒有白吃的午餐,人生沒有坐享其成的獲得。 偏鄉孩童、原鄉居民、身障孩子、社區長輩,他們是許多人眼中的弱勢族群,但不等於他們命中注定只能站在幸福的門外。 透過輔導,偏鄉孩童可以創造成功經驗,自信面對課業與生活。 掌握方法,原鄉居民可以蓄積經濟實力,自主兼顧傳統與未來。 經過練習,身障孩子可以超越身體局限,自由選擇工作與人生。 連結資源,社區長者可以不怕歲月老去,自在走過最後一里路。 更重要的是,自信、自主、自由、自在……,不同的境界卻有一個相同的關鍵詞:自立。本

書四個陪伴與成長的故事,闡述的便是這樣的真實,一群尋常人眼中的弱勢族群,如何超越局限,從自立生活中找到自己,努力創造自己的未來。 作者簡介 陳麗婷 文化大學新聞研究所畢業,資深醫藥記者,長年耕耘衛福部、食藥署、醫院等新聞採訪,曾任職《聯合晚報》、《蘋果日報》,以及年代電視台、飛碟電台,曾以「食安闢謠追追追」與「終結植牙亂象」、「杜絕肝膽疾病侵襲向下扎根」,分別獲得「消費者權益報導獎」、「金輪獎」等肯定,合著有《全方位診療室:阮綜合醫院傳承70年的健康智慧》。現為自由撰稿人。 林進修 成功大學化學系畢業,曾任中華民國醫藥衛生記者聯誼會會長,於記者生涯中曾獲兩屆曾虛白新聞獎

、兩屆新聞金鼎獎及三屆社會光明面新聞報導獎,著有《從日出到日落的守護:雙和醫院滾動醫療團在馬紹爾群島的故事》、《白袍下的熱血:臺北醫學大學在非洲行醫的故事》、《愛從赤道零度開始:臺北醫學大學醫者烙印非洲之旅》等書。 黃筱珮 政治大學新聞系畢業,資深文字工作者,曾任《台灣日報》、《中國時報》記者,並合著有《挫折,是祝福的開始:由吳興街出發的16個逆轉人生》等書籍。熱愛採訪與寫作,相信文字的力量可以改變世界。 序 愛,永無止境 林建煌 緣起 從真正需要的地方做起 第一部 愛在偏鄉——台東孩子的書屋 1 陳爸給「黑孩子」的家 2 陳秋蓉 從愛出發,幫孩子

有個好的開始 3 阿潘老師 為孩子塑造平靜的第二個家 4 馮彥翔 疏導孩子內心的不平衡 5 貢丸 在第二個家找回自信 第二部 尋回失落的文明——那瑪夏卡那卡那富族 1 重建,從自給自足開始 2 深山裡的麵包店 建立有部落特色的地方產業 3 部落願景屋 庇護夢想與尊嚴 4 為自己正名 找回部族的榮耀 第三部 不完美的完美——台灣身心障礙者音樂關懷協會 1 為不完美譜出動人樂章 2 陳彥豪 別人做得到,我一定也可以! 3 陳珞綺 不放棄,就有無窮希望 4 許育瑋 錯了,就再來一次! 5

鍾方晨 只要有人因我的音樂而喜悅 6 楊紫羚 為自己而彈,彈出自己想彈的 第四部 從領收到分享——文山區石頭湯 1 石頭湯不只一碗湯 2 馮芷筠 帶長輩回到過去,走向未來 3 陳琬瑜 幫長輩找回恣意揮灑的自在 4 黃佳音 落實預防醫學的理想 5 許心怡 帶著阿公、阿嬤舞動青春 序 愛,永無止境 林建煌/臺北醫學大學校長 台東孩子的書屋、高雄那瑪夏願景屋、台灣身心障礙者音樂關懷協會、財團法人張炎虎社會福利基金會,這些分布台灣北、中、南、東的社會團體,串起臺北醫學大學涓涓愛心,匯聚成公益慈善洪流,落實北醫大體系

的企業社會責任(CSR),也為台灣盡一份心力。 自二○一五年開始,北醫在每年年底,展開慈善義賣捐款活動,將義賣所得捐給需要協助的團體,為他們圓夢。五年來,北醫持續不懈,把愛心種子散播出去,目前已開花結果。 台東孩子的書屋,是已故創辦人陳俊朗呵護偏鄉貧困孩子愛的故事,二十年來照顧兩千五百個孩子,讓他們在書屋的庇護下,得以成長。 高雄那瑪夏卡那卡那富族,飽受二○○九年八八風災的摧殘,為了生存下去,他們亟需興築一棟願景屋,設置願景窯烘烤麵包,才能實現原住民自給自足的生活。 台灣身心障礙者音樂關懷協會,由台中特殊教育學校陳蔚綺老師發起成立,義務教導身心障礙學生發揮音樂潛能及才華

。雖然孩子們身體有缺陷,但是心靈充滿色彩、歡樂與活力,勤奮努力苦練,獲得國際音樂比賽大獎。 張炎虎基金會協同萬芳醫院設立文山區石頭湯服務站,是萬芳醫院二○一七年參與台北市政府社會局委託辦理的文山區社區整合照顧服務站,重視在地老化,做到社區人照顧社區人,連結醫療與生活照顧,以銀髮長者為中心,提供一站式服務,從銀髮長者健康照顧、長照資源諮詢,到居家服務、醫療及居家環境的改善等,讓社區民眾感受石頭湯的用心與溫暖。 五年來,北醫贊助的社會團體涵蓋兒少、原住民、身心障礙及高齡者等不同領域,他們都是需要社會關懷的族群,北醫藉著募款推動公益,將愛心積沙成塔、拋磚引玉。北醫在過去的歲月裡,積極展開

慈善募款活動,正是落實北醫大體系核心價值之一「社會服務」的理念,把愛送到台灣被遺忘的各個角落。 《修練幸福力:陪伴與成長的故事》是一本詳實記錄北醫大五年來透過募款、公益活動贊助急需幫助團體的精采實寫,本書以敏銳的觀察及生動的筆觸,上山下海深入現場,描述這些團體日常工作生活點滴,讓大家知道,他們在艱困中,追求理想、永不放棄的動人故事。 期望透過本書,可以鼓勵更多善心人士及團隊,有錢出錢、有力出力,針對全台有理想抱負但欠缺資源的個人或團隊,協助一臂之力,讓他們感受人間的溫暖,而能勇敢卓絕完成心中夢想,譜下台灣社會溫馨動人的一頁。 1陳爸給「黑孩子」的家 「我剛才吉他有彈錯嗎?你

再幫我聽聽看」、「這個手指要按這裡,音才正確」…… 三、 五位孩子圍繞著一位皮膚黝黑的男性,一下子要他教吉他、一下要他回答數學問題,他則耐心看著每個孩子,不厭其煩解答孩子們課業、生活上的問題。 他,是陳爸,這裡是偏鄉孩子的第二個家——建和書屋。 遠在台北都會區外、超過三百多公里的台東,這個被稱為台灣「後山」的地方,因為遠離都會區,長期資源缺乏,再加上許多青年人口為養活孩子與年長的父母,迫於無奈離鄉背井,造成孩子隔代教養、家庭結構不完整,進而有些孩子在求學或心理成長過程中,選擇自我放逐或逃避…… 這群孩子,就是陳俊朗口中的「黑孩子」——不是因為他們皮膚黝黑,而是因為孩子們身處的家庭結構問題多、經

濟條件弱勢等背景,於是成立孩子的書屋文教基金會,陪伴黑孩子們走向光亮之路。 原本只是想陪兒子長大 時間拉回到二十年前。 過去的陳俊朗,和許多人一樣,努力打拚賺錢,賣過車子、房子,還曾和朋友合夥開酒店。在他忙於賺錢的過程中,最令他感受強烈的是,回到家,兩個兒子早已熟睡,等到早上起床,孩子已出門上學……,自己與家庭的距離愈來愈遙遠。但他捫心自問:「我明明是很愛孩子的人!」 賺錢與孩子間無法兩全,陳俊朗在一九九九年決定,從台東市回到老家建和部落,與孩子好好過生活。 他最初的想法是,找個公職或簡單的工作,有時間好好陪孩子長大。他計劃考書記官,邊讀法律書、邊陪兩個兒子。 沒料到,陳俊朗開始接觸部落的孩子

後,根本沒時間讀書,更別說參加考試。 會開始陪部落孩子,起因於學校都有所謂的故事媽媽,負責說故事給孩子聽,而他平時經常說故事給兒子聽。「也許是說得太好,」陳俊朗笑說,兒子乾脆推薦他給學校老師,讓他到學校講故事,成為故事爸爸,「我說故事真的很受孩子歡迎!」 長久相處下來,他回想起,自己還在念書時,就曾聽過有同學被毆打或沒錢繳學費,甚至遭性侵。不過,小時候的記憶不深、也不真實,直到再度接觸孩子們,常聽到他們無意間說起家庭狀況,以及各種不幸的遭遇。

台北都會區進入發燒排行的影片

00:00 開頭

00:33 板橋的發展緣起

01:05 台北縣治的設立

03:03 板橋原先的發展定位

04:15 新板特區計畫與難題

07:18 近年來迅速發展的新板特區

09:59 府中雙城與未來的台北都會區

⭐️特別感謝"凡凡"參與合作

⭐️特別感謝"公路邦JJ Li , anddy"審查影片內容 : https://www.facebook.com/groups/twroadclub

⭐️黑皮工作/合作邀約 : [email protected]

⭐️影片素材來源:

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20170803003238-260405?chdtv

https://www.cna.com.tw/project/20200416-metro/page5.html

由 Heeheemalu - 自己的作品, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77402156

https://house.udn.com/house/story/5888/4279171

https://homeplusone.com.tw/masion

由 Heeheemalu - 自己的作品, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78791796

由 Art PH Chen - 自己的作品, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94612771

由 未知 - 國史館/中國國民黨黨史館, 公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53318960

由 Luuva - Luuva, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19969587

由 Liaon98 - 自己的作品, CC BY-SA 3.0 tw, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29829662

由 淀川喜代治 板橋街役場 - 板橋街誌 (1938), 公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81444093

https://www.ntp.gov.tw/history02-detail?program=37&S=5A=5&C=169

由 山东文艺出版社 - 老照片画册,山东文艺出版社, 公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6560689

由 Changlc - 自己的作品, 公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1713045

https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=2e4894a6ee013a04

由 行政院, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53553652

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E9%A0%85%E9%9D%A9%E6%96%B0

由 Solomon203 - 自己的作品, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62320142

由 Changlc - 自己的作品, 公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=507259

https://www.facebook.com/UDNtime/posts/946643912447358

由 own work. - Own photo taken., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18990046

由 來源, 合理使用, https://zh.wikipedia.org/w/index.php?curid=5535103

由 Swimjay228 - 自己的作品, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52439422

https://www.mirrormedia.mg/story/20200528mkt001/

台灣百年歷史地圖 地理資訊科學研究專題中心

探討發展都市農園於改善熱島效應-以旱溪為例

為了解決台北都會區 的問題,作者張玟豫 這樣論述:

台灣地狹人稠,人口和產業朝向都市集中的趨勢更為明顯,都市化程度已高達 79.9%。行政院經濟建設委員會所建構的「台灣永續發展指標系統」中也特別區分出都市台灣 (Urban Taiwan) 的體系,足見都市的發展攸關整體環境的永續性。美國亞利桑那州立大學聯合全球各地的大專機構,透過大數據的蒐集,計量倘若全球各城市全面實施都市農業,每年可生產多達1.8億噸糧食,也可以緩解都市熱島效應,本研究針對都市農園之永續發展以旱溪的鳥竹圍公園為例進行設計,藉由台中市政府推行的綠美化政策提升人均綠地面積,針對旱溪周遭綠地與裸地和公園尋找適合的場地,研究工具應用都市設計審議綠化量得降溫有效的計算,對都市熱

島效應的了解,從一個綜觀的角度來檢視都市的發展是否符合環境永續性的要求,包括能源使用、水泥化程度、綠覆率、水循環和空氣污染等。若能在都市閒置土地增加農園,便能為當地帶來糧食生產與經濟效益,易能減緩都市熱島效應。

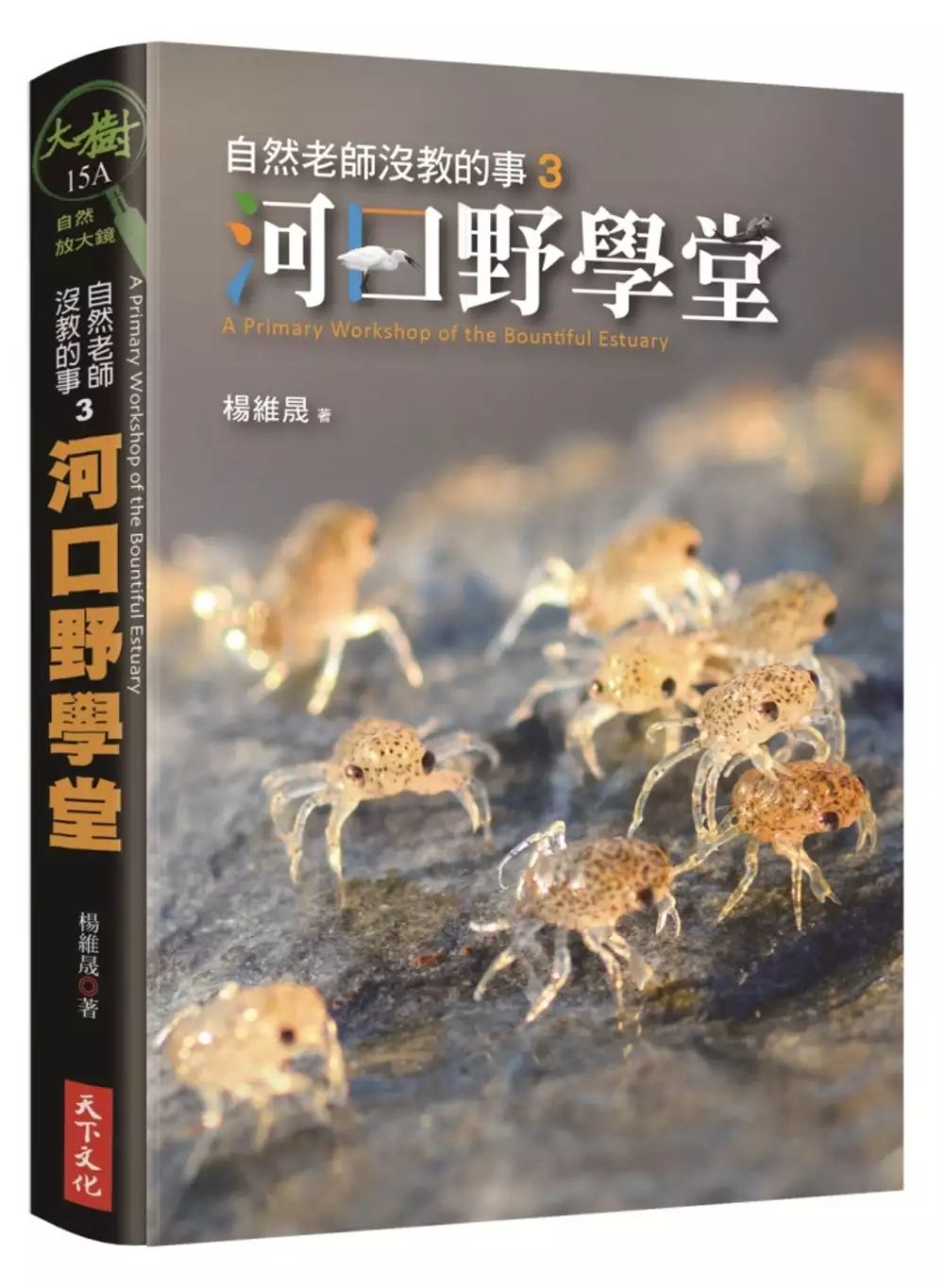

自然老師沒教的事3:河口野學堂

為了解決台北都會區 的問題,作者楊維晟 這樣論述:

台灣第一本介紹島內各河口生態的自然書 台灣四周環海,島內更是高山林立,五大山脈如同屋脊般聳立,高山造就了台灣島嶼的高度,河流則創造出島嶼的「寬度」,尤其在河流入海處的半淡半鹹環境,更是孕育魚苗、繁榮漁業、棲息候鳥的迷人之處。 作者將視野從昆蟲的微觀世界擴展至寬廣的河海交匯處,以其長期觀察自然生態的經驗,實地走訪全台各處大小河口,引領讀者認識這個半淡半鹹的特殊地帶。 本書涵蓋範圍極廣,內容採用綜合性方式呈現,以豐、形、生、漁、命、名、親等七大河口野學堂的方式來介紹河口動物(鳥類、螃蟹、昆蟲)、漁業(捕鰻苗、養蚵、阿美族捕魚)、地質(沒口溪、沖積扇、潮曲流)、植物(海漂植

物、紅樹林)等主題,輔以精美攝影與輕鬆幽默的文字,讓台灣第一本介紹島內各河口生態的自然科普書,為台灣的自然教育增添新的一頁。

台灣民族學的發展與意義

為了解決台北都會區 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

台北都會區的網路口碑排行榜

-

#1.Metropolitan Region - 都會區 - 國家教育研究院雙語詞彙

都會區. Metropolitan Region ... 名詞解釋: 都會區指一個地區在經濟與社會生活方面主要受一個或一個以上之中心都市 ... 目前台灣地區有台北、高雄與台中三個都會區。 於 terms.naer.edu.tw -

#2.「貸好、貸滿」 新竹購屋族房貸槓桿開最大 - 自由財經

記者徐義平/台北報導〕超過20年的長年期房貸持續擴張,根據聯徵中心與內政部不動產平台統計資訊,全國主要都會區房貸期數呈現持續拉長趨勢, ... 於 ec.ltn.com.tw -

#3.知識樹總覽-台北都會區地下地質沉積物質研究

作品名, 台北都會區地下地質沉積物質研究. 作者, 林泗濱, 陳正宏. 出版項, 臺北市: 經濟部中央地質調查所, 2000[民國89年]. 稽核項, 1冊 : 圖, 表, 29. 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#4.36-3-3 台北都會區的假期效應

本研究分析1994~2006 年環保署台北縣市13 個地面測站,1986~2006 年氣象局台北地面測站及. 板橋探空站的氣象參數,來探討台北都會區春節的假期效應,該定義為假日與 ... 於 mopl.as.ntu.edu.tw -

#5.南港專案28年大台北都會區鐵路立體化工程畫句點 - ETtoday

自民國72年起推動,前後分4期執行的大台北都會區鐵路立體化工程,隨著最後一項工程「南港專案」完工而於10月底正式畫下完美句點。最後完工的南港專案 ... 於 www.ettoday.net -

#6.區域人口遷入台北都會區地點選擇之實證研究*

區域人口遷入台北都會區地點選擇之實證研究159. 住宅學報第十一卷第二期民國九十一年八月學術論著第159頁—178頁. JOURNAL OF HOUSING STUDIES, VOLUME 11 NO. 2, AUG. 於 www.housing.mcu.edu.tw -

#7.買房穩賺不賠?數據預警:日本房市崩盤前兆,在台灣已有端倪

雖然近幾年都會區緩步回溫,但早已回不去當初。 ... 長期研究人口與房價,台北大學不動產與城鄉環境系教授彭建文認為,台灣的人口因素,長期來說,對 ... 於 www.cw.com.tw -

#8.臺北都會區大眾捷運系統車站點位圖 - 政府資料開放平臺

臺北都會區大眾捷運系統車站點位圖. 檢視資料. 提供機關. 臺北市政府捷運工程局. 提供機關聯絡人姓名. 鄒季峯(02-25215550#8138). 更新頻率. 於 data.gov.tw -

#9.通膨發威進場購屋首選捷運增值宅 - 新浪新聞

捷運宅向來是購屋人追逐焦點,不僅提供便捷的交通方式,避開通勤車潮,且票價便宜、班次不易誤點,不過以大台北都會區而言,台北市捷運宅房價高居 ... 於 news.sina.com.tw -

#10.讓台北港帶動區域整合

北臺區域既已成為臺灣空間發展的重心,人口與產業除了向都會區外圍移動,也會沿著交通軸線呈帶狀發展,逐漸形成一條都會走廊帶,未來,甚至會出現跨越行政 ... 於 twntdc.org.tw -

#11.浮現的「邊緣城市」地景: 21 世紀初台北都會區東側的城鄉邊界

本研究以台北都會區東側的南港、內湖與汐止三個行政區為文本,. 閱讀這條城鄉邊緣地帶的地景,探討與詮釋該地景背後的文化意涵。時. 間上強調民國七十、八十年代後至九十 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#12.台北都會區外圍市鎮的發展-樹林區的研究 - CORE

[[abstract]]本文透過地理學的觀點,以野外實際及問卷資料為基礎,探討位在都會區外圍的街星市鎮--樹林鎮不同時期的都市發展。旨在分析其都市內部結構與都市外部關係 ... 於 core.ac.uk -

#13.晚1年買房這裡貴百萬還坪數變小

(圖/NOWnews資料照片) 年輕人假如晚一年買房,到底會怎樣?根據網路售屋平台調查,全台六都加上新竹縣市等各大重點都會區中,除台北市外... 於 times.hinet.net -

#14.〈房產〉新竹購屋房貸槓桿開最大貸款期數、成數領先六都 - 鉅亨

不動產資訊平台統計顯示,主要都會區2021 第2 季新增購置住宅貸款平均貸款期 ... 最低則是房價最高的台北市,平均購買2340 萬元,核貸成數為71.65%。 於 news.cnyes.com -

#15.新北親子旅遊景點》大臺北都會公園|2018景點IG ... - 紫川琪灩

2018年啟用的大台北都會公園(三重幸福水漾園區),更是北台灣唯一結合防洪堤坡地形的遊戲空間。 ... 方成為大臺北都會區內的城市公園。 於 jryen.com -

#16.大台北10都會區人口減房價卻漲 - 中時新聞網

不管人口怎麼漂,大台北都會區包括松山、大同、萬華、士林、三重、永和、土城、蘆洲、樹林、鶯歌等10區,房價依然上漲;其中永和6年人口減少最多、 ... 於 www.chinatimes.com -

#17.臺北都會區

臺北都會區可分為5個次區域: (一)市中心:包括臺北市大同區、中山區、萬華區、中正區、大安區、松山區、信義 ... 於 nrch.culture.tw -

#18.柯盼建構兼顧長者健康運動產業 - 中華日報

記者吳靈芬∕台北報導根據數據顯示,台北市高齡長者即將突破廿%, ... 是很大的計畫,為了在都會區促進運動,不受天候影響的室內健身就變得很必要。 於 www.cdns.com.tw -

#19.台北都會區都市人口變遷之研究 - DSpace at National Taiwan ...

Keywords: 台北都會區都市發展地理資訊系統人口. Taipei metropolitan area city development. GIS population. Issue Date: 2010. Abstract: 台北市為台灣政治、 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#20.大台北都會區下岩漿庫存在之證據 - 科技部

既使台北市中心的101 大樓與. 七星山的距離也小於15 公里。因此,大屯火山. 群是否再度的活動,不僅是科學的問題,更是大. 台北都會區一項重要 ... 於 www.most.gov.tw -

#21.4.台北都會區的人口分佈與住宅區位特性 - 台灣社會學會

主題Subject 臺灣社會學刊 標題Title English abstract 台北都會區的人口分佈與住宅區位特性 描述. 於 www.tsatw.org.tw -

#22.晚1年買房會怎樣?全台都會區這裡最慘貴百萬坪數還縮水

根據網路售屋平台591實價登錄調查,2021年大樓、華廈成交狀況與去年相比,全台房價最貴的台北市,今年成交總價略跌4.75%,但依舊穩住2千萬元高水位。591 ... 於 www.nownews.com -

#23.地產:數字(5287)591實登調查,2021年買房又貴又小

根據數字(5287)旗下「591實價登錄」調查,發現全台七都等各大重點都會區除台北市外,2021年與去年相比成交總價中位數均是向上成長,然而大部分縣市 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#24.冷空氣減弱氣溫回升!天氣風險:水氣增4地區轉雨 - MSN

... 因水氣增多,北海岸、東北角、大台北山區、宜蘭地區會開始有短暫陣雨。 ... 都會區溫度也比昨日略降,而白天起冷空氣逐步減弱,不像前幾天那麼冷 ... 於 www.msn.com -

#25.新北社宅推家具租賃服務讓租客自由選配 - 好房網News

新北住都中心表示,大台北都會區的租屋族甚多,家具採購經常使人困擾。社宅租戶也相同,以往經常接獲社宅承租戶反應已自備家具,不需使用原本家具;另 ... 於 news.housefun.com.tw -

#26.哈佛7.3尺組合衣櫃,大台北都會區免運費 - 生活市集

哈佛7.3尺組合衣櫃,大台北都會區免運費. 市價$27060 /入. 促銷低至. $23000/入. 1入大省方案. 直接購買. review-icon. 0 ( 0 ) 評價. 搶購中. pcone_tag-icon. 於 m.buy123.com.tw -

#27.台北都會區- 最新文章 - The News Lens 關鍵評論網

台北都會區. 臺北都會區,或稱大臺北地區、臺北基隆大都會區,為臺灣第一大都會區,以中華民國首都臺北市、最大城市新北市(原臺北縣)與北台灣港都基隆市為主的北北基 ... 於 www.thenewslens.com -

#28.臺北都會區- 维基百科,自由的百科全书

臺北都會區,又稱大臺北地區、臺北都市圈、臺北基隆大都會區、大臺北,是臺灣的第一大都會區,以臺北市為中心,包含臺北市、新北市(原臺北縣)與基隆市。 於 zh.wikipedia.org -

#29.都市及國土規劃第十章都市

三、台北都會區計劃發展模式策略. 1 台灣北區區域計畫之擬議. 1 基本政策途徑7. (1 開發適當規模之自足性新鎮,以容納成長人口,俾減輕現有都市人口之成長. 於 ocw.knu.edu.tw -

#30.冷空氣減弱氣溫回升!天氣風險:水氣增4地區轉雨

... 因水氣增多,北海岸、東北角、大台北山區、宜蘭地區會開始有短暫陣雨。 ... 山區多數僅6-8度,都會區溫度也比昨日略降,而白天起冷空氣逐步減弱, ... 於 newtalk.tw -

#31.通膨發威進場購屋首選捷運增值宅 - 匯流新聞網

捷運宅向來是購屋人追逐焦點,不僅提供便捷的交通方式,避開通勤車潮,且票價便宜、班次不易誤點,不過以大台北都會區而言,台北市捷運宅房價高居 ... 於 cnews.com.tw -

#32.台北都会区- 维基百科,自由的百科全书

台北都会区 ,又称大台北地区、台北都市圈、台北基隆大都会区、大台北,是台湾的第一大都会区,以台北市为中心,包含台北市、新北市(原台北县)与基隆 ... 於 wiki.kfd.me -

#34.路網規劃>台北都會區大眾捷運系統已營運路網之規劃構想為何

路網規劃>台北都會區大眾捷運系統已營運路網之規劃構想為何 · 點閱數:9904 · 資料更新:107-12-11 10:35 · 資料檢視:110-10-20 10:14 · 資料維護:臺北市政府捷運工程局. 於 www.dorts.gov.taipei -

#35.串連台北都會區- Explore

臺北雙子星串聯起西區歷史與現代發展之脈絡,集商務、旅遊、消費、觀光等特色於一體,開發量體相當於1.5座台北101,並預計2026年完工。 >>全台最大交通樞紐串連台北都會區< ... 於 m.facebook.com -

#36.郊區化與成長管理-比較北京都會區與台北都會區人口密度結構

收稿日期: 2000-09-05 文章编号: 1001-8158 ( 2000) 06-0010-04. 集中化. 、郊区化与成长管理. —— 北京、台北都会区人口密度结构比较. 边泰明(台湾政治大学地政系) ... 於 9lib.co -

#37.體擬定中和都市計畫(配合台北都會區環河快速道路台北縣側 ...

陸、事業及財務計畫…… 菜、土地使用分區管制,. 附件一:擬定中和都市計畫(配合台北都會區環河快速道路台北縣側建設計畫)細部計畫土地使用分區管制. 要點………… .……………. 小 ... 於 www.tcd.gov.tw -

#38.租屋族善用6策略找到高CP值好房 - Smart自學網

蘇明俊說,綜觀其他都會區,暫時較不易出現如台北市高租金、長空租的狀況,且工作機會成長的城市,租金還有機會持續提高。而面對全台租金持續創高,房客能 ... 於 smart.businessweekly.com.tw -

#39.98年度-臺北都會區綠色基盤綱要計畫總結報告書.compressed.pdf

圖7-15 臺北都會區綠色基盤- 優綠之發展策略關鍵行動區位圖-1 ...... 7-12. 圖7-16 臺北都會區綠色基盤- 優綠之發展 ... 效改善台北縣河川水體品質的構想,為處理排水. 於 ntdc.sw168.info -

#40.大台北都會區旅遊導覽手冊 - 博客來

書名:大台北都會區旅遊導覽手冊,語言:繁體中文,ISBN:9789579184632,頁數:192,出版社:小知堂,作者:探險大隊,出版日期:1998/05/15,類別:旅遊. 於 www.books.com.tw -

#41.大台北 - 華人百科

大台北地區,又名台北都會區、台北基隆都會區,為台灣第一大都會區,核心都市為省會台北市。 本區涵蓋台北市、新北市及基隆市,故又被稱為北新基,人口聚集區域以台北 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#42.大台北都會區將改變?柯文哲:基隆要有最大發展,就是併入 ...

台灣民眾黨主席兼台北市長柯文哲,11日晚間至基隆演講,提到基隆若要有最大發展「就是併入台北市」。對此,前行政院長游錫堃、民進黨立委蔡適應、前 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#43.台北都會區都市更新案量激增

台北都會區 都市更新案量激增. 都市更新條例及其相關子法自民國87年發佈實施後,在法令公告之初,藉由經建會及內政部營建署之大力政策推動及經費補助下,幾乎全國各縣市 ... 於 www.ur.org.tw -

#44.台北都會區推行生態城市之執行策略和修法芻議 - 立法院

因此,展望未來台北都會區之城市發展定位和規劃策略,其重點在於整體都市建設政策的推動和方向,如何訂定合宜土地使用之策略規劃與強化環境管理之推動機制,同時提昇 ... 於 www.ly.gov.tw -

#45.11月房市交易月增9% 高雄受惠台積電熱銷 - 卡優新聞網

六都會區政府今(12/1)天公布11月份「建物買賣移轉棟數」,合計交易量為25,954棟,平均月增9.0%,僅桃園市移轉數與10月相比持平,台北市、新北市都 ... 於 www.cardu.com.tw -

#46.遠雄建台北大巨蛋明年可望試營運 - 工商時報

展望2022年,指標案件台北大巨蛋BOT案可望完工試營運,提供長期穩定租金收益。 遠雄建主要成長策略有三方向,首先是擴展開發區域重心至七大都會區及都 ... 於 ctee.com.tw -

#48.台北都會區_百度百科

台北都會區 ,又名大台北地區、大台北都會區或台北基隆都會區,為台灣省第一大都會區,涵蓋行政中心台北,新北、基隆等3個行政區,故又被稱為北北基,為中國台灣地區的 ... 於 baike.baidu.hk -

#49.新北親子景點【大臺北都會公園幸運草地景溜滑梯】捷運三重站

晚上還有重新橋觀光市集喔! 新北親子景點-捷運三重站【大臺北都會公園幸運草地景溜滑梯】 ... 二重環狀自行車道位於新北市三重區的二重疏洪道,. 於 taiwantour.info -

#50.台北都會大樓 - 樂居

土地使用分區:: 住宅區. 建案規劃:: 住宅、店面、套房. 構造種類:: SRC. 充電設備:: 未知. 國小學區:. 集美國小. 國中學區:. 三重國中. 建設公司:: 慶安建設. 於 www.leju.com.tw -

#51.[討論] 宜蘭難融入大台北都會區的原因? - 看板Geography

目前雪隧已經通車從台北東區/內湖/南港到宜蘭/礁溪大概1小時之內能到就等於從台北到三峽一樣但是為何目前宜蘭還是很難融入大台北的生活圈? 於 www.ptt.cc -

#52.臺北市辦理臺北都會區大眾捷運系統禁建限建範圍 - 臺北市法規 ...

法規類號:, 北市15-03-2003. 名稱:, 臺北市辦理臺北都會區大眾捷運系統禁建限建範圍內列管案件管理及審核基準. 法規位階:, 行政規則-屬行政程序法第159條第2項第1 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#53.大台北都會區相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的大台北都會區相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.yahoo.com -

#54.IKEA 敦北店回來了,坪數卻幾乎砍半!熄燈半年後再開新店型

IKEA 台北城市店亮點2:首次導入自助點餐機,首創外帶餐盒. 都會區的生活節奏快速,吳語涵認為,上班族要的是「立刻來、立刻帶、立刻走」的效率。 於 www.managertoday.com.tw -

#55.台北都會區捷運系統 - 巨劦科技有限公司

電話: 02-23629933; 傳真: 02-23629292; 地址: 台北市中正區和平西路一段56號5樓之6; 信箱: [email protected]. Service by 中華黃頁SuperhiPage. 於 www.gs-noise.com.tw -

#56.台北都會區大眾捷運系統工程各線設施、設備移交、點交作業方案

法規名稱:, 台北都會區大眾捷運系統工程各線設施、設備移交、點交作業方案. 時間:, 中華民國085年06月03日. 立法沿革:, 中華民國85年6月3日臺北市政府(85)捷一字 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#57.3台北都會區捷運系統中木柵線以幾節車廂編組? (A)4 (B)5 (C)6..

3台北都會區捷運系統中木柵線以幾節車廂編組? (A)4 (B)5 (C)6 (D)12. 編輯私有筆記及自訂標籤. (新)106鐵路運輸學- 自行整理顏進儒運輸學二版第七章鐵路運輸#11774. 於 yamol.tw -

#58.第4代臺北都會區運輸需求預測模式更新版(TRTS-4S)成果

11090台北市信義區松山路130號5樓 ... 臺北都會區整體運輸需求預測模式(TRTS)之系列研究已發展至 ... 整,檢討建立TRTS-4S模式,俾利臺北都會區運輸系統相關分析預. 於 books.taipei -

#59.台北都市熱島效應對降雨形態之影響 - 科技大觀園

台北都會區 是台灣第一大城市,人口集中,交通擁塞,大氣污染嚴重,工商業發達下,大量的冷氣機、車輛…等機械設備都會釋放熱能,再加上處處是鋼筋水泥的建築物、水泥或 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#60.年輕人沒錢先租房,晚點買房會怎樣?實價登錄調查:房子越貴 ...

根據「591實價登錄」調查,發現全台七都等各大重點都會區除台北市外,2021年與去年相比成交總價中位數均是向上成長,然而大部分縣市成交坪數卻大幅 ... 於 www.storm.mg -

#61.591:七都前10月僅新北/竹縣成交坪數/價格皆揚 - MoneyDJ

根據「591實價登錄」調查,發現全台七都等各大重點都會區除台北市外,2021年前10月與2020年同期相比,成交總價中位數均是向上成長,然而大部分縣市 ... 於 www.moneydj.com -

#62.台北都會區-價格比價與低價商品-2021年11月

台北都會區 價格比價與低價商品,提供台北都會在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找台北都會區相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#63.大臺北都會區英文- 英語翻譯 - 查查綫上辭典

"大" 英文翻譯: big; large · "都會" 英文翻譯: city; metropolis · "區" 英文翻譯: H region; H · "臺北都會區" 英文翻譯: taipei-keelung metropolitan area ... 於 tw.ichacha.net -

#64.大台北都會區擴張對中永和人口發展的影響作者

到大台北都會區擴張的影響。 三、 研究方法. 文獻探討法:藉由蒐集網路上的資料、分析古地圖、參考文獻及歷年的人口資. 料完成本篇小論文。透過研究中永和人口發展的四 ... 於 www.shs.edu.tw -

#65.大台北地區 - 中文百科知識

大台北地區,又名台北都會區、台北基隆都會區,為台灣第一大都會區,核心都市為省會台北市。 本區涵蓋台北市、新北市及基隆市,故又被稱為北新基,人口聚集區域以台北 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#66.柏妮絲l型沙發大台北都會區免運費 - 美安

柏妮絲l型沙發大台北都會區免運費from 松果購物- 此賣場為a589-1下標區如有需要購買同系列產品請在問與答連絡我們將會另外開賣場請您下標a589-1 柏妮絲l型沙發=促銷 ... 於 tw.shop.com -

#67.台北都會區住宅品質標準之研究

住宅區得保護居住理」或施建築管理,以維」計算住宅存量中低」作為未亲住宅品質改」保障中、低收入戶居. 境而定,其土地及「政公共安全、共衛」於'半以下住“t | 「進的 ... 於 www.realestate.com.tw -

#68.修正「臺北市辦理台北都會區大眾捷運系統禁建限建範圍內列管 ...

修正「臺北市辦理台北都會區大眾捷運系統禁建限建範圍內列管案件審核及管理基準等要點」及「臺北市辦理臺北都會區大眾捷運系統禁建限建範圍內列管案件協調管理作業要點 ... 於 www.arch.org.tw -

#69.台北都會區都市人口變遷之研究- 蔡, 金惠 - Amazon

Noté /5: Achetez 台北都會區都市人口變遷之研究de 蔡, 金惠: ISBN: 9783639735260 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour. 於 www.amazon.fr -

#70.台北都會區人口完整相關資訊 - 數位感

臺北都會區- 维基百科,自由的百科全书聚居地城市, 英語, 行政區單位, 人口(2019年6月), 面積(km²), 人口... 臺北都會區, Greater Taipei Metropolitan Area, ... 於 timetraxtech.com -

#71.台北都會區建築物各樓層效用比率之調查研究 - 內政部建築研究所

台北都會區 建築物各樓層效用比率之調查研究 ... 中文摘要:都市土地為工商以及居住匯集之處,須作高度密集使用,故空間價值亟具需要,國內以往在這方面的觀念尚未凝聚,因此 ... 於 www.abri.gov.tw -

#72.大臺北都會公園:親子野餐好去處,7米高幸運草溜滑梯,攀岩

我想大家一定都會說出「大臺北都會公園」,這個在機場捷運A2三重站一 ... 場,是現在臺灣親子必遊的景點,這一區遊戲場就是利用大台北都會公園的 ... 於 wenkaiin.com -

#73.台北都會區 - 中文百科全書

台北都會區 ,又名大台北地區、大台北都會區或台北基隆都會區,為台灣省第一大都會區,涵蓋省會台北,新北、基隆等3個行政區,故又被稱為北北基,為台灣省的省會圈。 於 www.newton.com.tw -

#74.台北都会区_ 搜索结果

01:07. 日常4K天眼看台北都会区台北新北基隆等1986-2020年变迁100KM高度视野 · 00:49. 日常实拍台北市中心区居然这么发达与繁华让你想象不到的程度 · 17:54. 其他【放送文化】 ... 於 search.bilibili.com -

#75.大台北都會公園 - 玩全台灣旅遊網

「大台北都會公園」為佔地約有7百甲的綠地,原本為洪水宣洩的二重洩洪道,整治過後搖身一變成為大台北都會區內的城市公園。公園內有一條長達24公里環狀的自行車 ... 於 okgo.tw -

#76.大台北都會區原住民歷史專輯 - 臺灣原住民族資訊資源網

大台北都會區原住民歷史專輯. 族群: 平埔族 ... 執行單位, 台北市文獻委員會. 地點, 全臺 全部. 研究內容 ... 中文關鍵字:台北地區;原住民;歷史文化;凱達格蘭族。 於 www.tipp.org.tw -

#77.09-01-3 _台北都會區不同住宅類型價差之研究李泓見_張金鶚_ ...

09-01-3_台北都會區不同住宅類型價差之研究李泓見_張金鶚_花敬群_pp.63-87.pdf. 於 www.rebe.ntpu.edu.tw -

#78.傑恩胡桃大茶几,大台北都會區免運費 - 松果購物

松果購物精選的傑恩胡桃大茶几,大台北都會區免運費,提供實惠價格以外,還有快速到貨、及七天無條件鑑賞期服務,讓您在家輕鬆購物享便宜,不定期還有超優惠折扣活動. 於 www.pcone.com.tw -

#79.台北縣、桃園縣及台中縣市升格直轄市相關問題之探討

黃錦堂,民 82 年,台北縣因應都會區縣市合併組織、人事及相關政策規劃,台北縣政府委託研究。 37 .黃德福,民 86 年,我國行政區域劃分問題分析,行政院研究發展考核委員會 ... 於 books.google.com.tw -

#80.【新北。三重】大台北都會公園。幸福水漾公園。辰光橋。新北 ...

2018年4月,在「幸福水漾園區」增設了一區「幸運草地景溜滑梯」,打造高達七公尺的溜滑梯、磨石子滑梯、攀爬網、坑道等,. 並搭配其他共融式遊具,讓所有 ... 於 1817box.tw -

#81.新北社宅推家具租賃服務讓租客自由選配 - 聯合新聞網

新北住都中心表示,大台北都會區的租屋族甚多,家具採購經常使人困擾。社宅租戶也相同,以往經常接獲社宅承租戶反應已自備家具,不需使用原本家具;另 ... 於 udn.com -

#82.台北都會區實質發展課題之研究- 月旦知識庫

台北都會區 實質發展課題之研究. 作者, 劉玉山. 中文摘要. 臺北地區在都會化發展過程中,各市、鄉、鎮之社會、經濟結構與實質建設等關係至為密切,惟由於行政體制不相 ... 於 lawdata.com.tw -

#83.超大放電場 三重瀑布滑草場2020【新北大都會公園】從白天滑 ...

人多但不太需要排隊~ 新北大都會公園瀑布滑草場導航~241新北市三重區疏洪東路 ... 改名後的"新北大都會公園" 以前稱"大台北都會公園"(位在新北市三重) 於 lovefree365.pixnet.net -

#84.都會區- 教育百科

都會區 指一個地區在經濟與社會生活方面主要受一個或一個以上之中心都市所影響,加上與此中心都市在實質建設上有密切 ... 目前台灣地區有台北、高雄與台中三個都會區。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#85.美工業用房地產租金勁揚 - 經貿透視

作者:經濟部/ 駐舊金山台北經濟文化辦事處經濟組 ... 其他跡象顯示,市場對主要都會區最後一哩路空間的興趣更大。2019年以來,全美國輕型卡車司機的 ... 於 www.trademag.org.tw -

#86.台北市議會舊址地上權案動土預計2024完工 - 信義房屋

位於台北市忠孝西路、中山南路口的「台北市議會舊址BD區」地上權案,繼2018年完成簽約後,近日正式動土,將打造地上9層、地下4層的商務旅館大樓, ... 於 www.sinyinews.com.tw -

#87.臺北都會區

臺北都會區,又稱大臺北地區、臺北都市圈、臺北基隆大都會區、大臺北、基北區、北北基,是臺灣的首都圈及第一大都會區,以首都臺北市為中心,包含臺北市、新北市(原 ... 於 thereaderwiki.com -

#88.台北都會區可面交免運費- 優惠推薦- 2021年11月 - 蝦皮購物

7514-01-5 奧薩瑪雙人5尺套房5件床組-胡桃色/白橡色/雪松色/山毛色/柚木色台北都會區免運費【阿娥的店】. $6,400. 新北市板橋區. 於 shopee.tw -

#89.研究報告下載-台灣地區都市土地旅次發生特性之研究 - 交通部 ...

書名, 台灣地區都市土地旅次發生特性之研究-台北都會區混合土地使用旅次發生率之調查研究. 出版單位, 綜合技術組. 出版年份, 84. 出版月份, 10. 於 www.iot.gov.tw -

#90.台北Taipei

行政區的臺北指臺北市,都會區的臺北則指臺北市、新北市、基隆市,人口約700多萬人,有的機構定義臺北都會區會再加上桃園市,人口超過920萬人,面積3678平方公里,為 ... 於 jasper-house.com -

#91.你不知道的都市傳說!台灣最大城人口比巴黎還多! | 網路溫度計

其實是新北市,讓我們來跟其他世界上的大都會比一比,讓你知道新北市到底 ... 在此,兩市形成大台北都會區,為許多人提供打拚、安身、終老的都市夢。 於 www.gvm.com.tw -

#92.台北都会区- 快懂百科

台北都会区 ,又名大台北地区、大台北都会区或台北基隆都会区,为台湾省第一大都会区,涵盖行政中心台北,新北、基隆等3个行政区,故又被称为北北基,为中国台湾地区的 ... 於 www.baike.com -

#93.台北都會區土地使用變遷模式之研究---子計畫二

本計畫目的在以台北都會區過去20年重大交通建設(以捷運為主)沿線土地使用紀錄為樣本資料,使用個體選擇模型與行為者基礎模型建立都會區重大交通建設沿線土地使用變遷 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#94.【新北大台北都會公園】2018網美必拍景點/最新造景幸運草溜 ...

Apr 10. 2018 09:27. 置頂 【新北大台北都會公園】2018網美必拍景點/最新造景幸運草溜滑梯、巨大馬卡龍大風車、愛心花海、Tiffany藍翅膀夢幻登場 ... 於 ub874001.pixnet.net -

#95.台北都会区

台北都会区 ,又称大台北地区、台北都市圈、台北基隆大都会区、大台北,是台湾的第一大都会区,以台北市为中心,包含台北市、新北市(原台北县)与基隆市。 於 www.wikiwand.com -

#96.台北都會區— Google 藝術與文化

臺北都會區,又稱大臺北地區、臺北都市圈、臺北基隆大都會區、大臺北、北北基,是臺灣的首都圈及第一大都會區,以首都臺北市為中心,包含臺北市、新北市與基隆市, ... 於 artsandculture.google.com -

#97.國土規劃與大台北都會區之永續發展 - 博碩士論文行動網

論文名稱: 國土規劃與大台北都會區之永續發展. 論文名稱(外文):, A STUDY ON TERRITORIAL PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A STUDY ON TERRITORIAL PLANNING ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#98.當年度經費: 232 千元 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:淹水預測;淡水河;賀伯颱風;台北都會區. 都會區內人口密集,因土地需求殷切,目前大都築堤束洪,以防範水患,但淹水災害之成因十分複雜,常非僅工程防洪方法 ... 於 www.grb.gov.tw -

#99.都市計畫公告 - 新北市政府城鄉發展局

核定「變更中和都市計畫(秀朗橋側配合台北都會區環河快速道路台北縣側建設計畫)細部計畫(部分住宅區及公園兼兒童遊樂場用地為道路用地、修訂事業及 ... 於 www.planning.ntpc.gov.tw