台北 德國香腸的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MichaelaDeSoucey寫的 爭議的美味:鵝肝與食物政治學 和吳寶春,楊惠君,黃曉玫的 吳寶春的麵包祕笈:27年功夫‧34道麵包食譜大公開都 可以從中找到所需的評價。

另外網站沒預約吃嘸!台北高人氣德國豬腳外酥內嫩佐酸菜入口太療癒也說明:(Der Löwe Bavarian restaurant 巴獅子德國餐廳, 台北市美食, ... 到,店內餐點豐富多元,像是德國香腸和傳統德式炒鬆餅都是店內人氣品項,值得一嚐。

這兩本書分別來自八旗文化 和遠流所出版 。

國立臺南大學 動畫媒體設計研究所碩士班 范如菀所指導 張瑋庭的 黏土動畫角色材料探討-以《遺留》作品為例 (2017),提出台北 德國香腸關鍵因素是什麼,來自於黏土動畫、逐格動畫、黏土角色骨架製作。

而第二篇論文國立高雄餐旅大學 台灣飲食文化產業研究所 蔡倩玟所指導 雷士弘的 麵包消費品味研究:以高雄市長棍麵包為例(1990 - 2010) (2011),提出因為有 麵包產業、法國長棍麵包、飲食消費認同、品味的重點而找出了 台北 德國香腸的解答。

最後網站温德故事 - Wendels 温德德式烘焙餐館則補充:一個遠度重洋將德國精隨美食、烘焙與佳釀帶入台灣的故事 ... 每天提供正統德式糕點麵包以及道地的德式料理,每年舉辦的德國啤酒節更成為台北美食圈年度盛事。

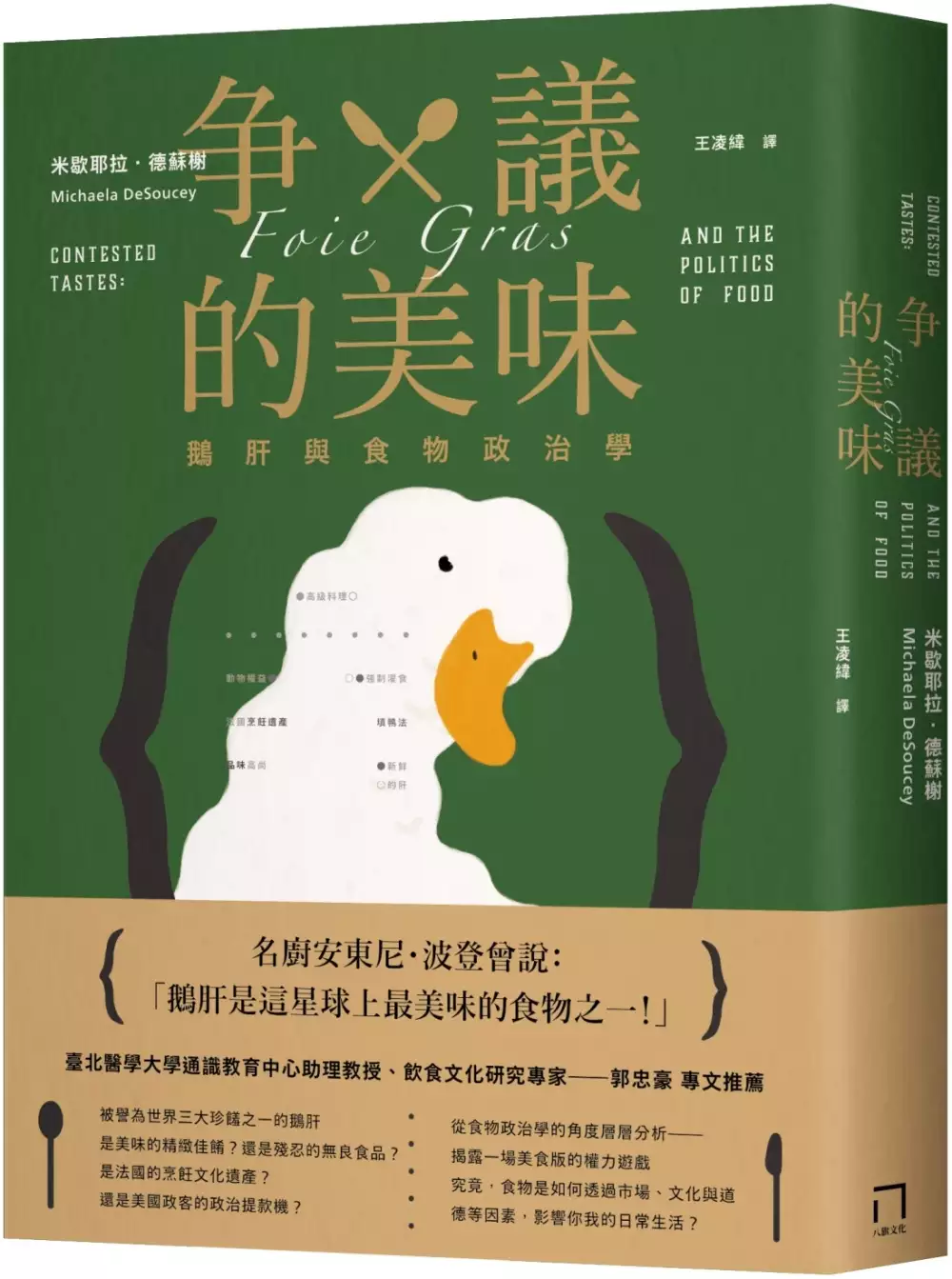

爭議的美味:鵝肝與食物政治學

為了解決台北 德國香腸 的問題,作者MichaelaDeSoucey 這樣論述:

被譽為世界三大珍饈之一的鵝肝 究竟是美味的精緻佳餚?還是殘忍的無良食品? 是法國的烹飪文化遺產?還是美國政客的政治提款機? * 從鵝肝產業鏈到政治社會層面環環相扣,凸顯食物政治的文化衝突。 揭露一場全球鵝肝大戰,人與食物之間精心計算的「美味關係」! 「人如其食。」(You are what you eat)──西方諺語。 根據歷史學家的研究,人類為了食用肝臟而飼養、增肥水禽的歷史可追溯至古埃及時代。隨後,這項習俗先是傳到羅馬帝國,接著又輾轉流入東歐與南歐,十六世紀時傳入法國後被法國人發揚光大;時至今日,法國占全球肥肝(鵝肝、鴨肝)產量超過80%以上,已是全球第一大的鵝肝生產與消

費國,法國法律甚至聲明「肥肝是受保護的法國文化和烹飪技藝遺產」。 儘管鵝肝被奉為美味珍饈,卻因備受爭議的生產方式──填鴨法──而遭到動保團體的批評。所謂的「填鴨法」,是以金屬管將玉米漿強行灌入水禽的食道,讓大量的脂肪在肝臟聚集,最後形成比原本大上六至十倍的肝臟。也因此,在充滿飼養爭議的道德約束中,鵝肝也被視為充滿罪惡感的絕望料理。 ▉從傳統佳餚到爭議的美味,橫跨大西洋兩岸的鵝肝之戰如何產生? 鵝肝,究竟是讓吃貨食指大動的高級料理,還是讓動保分子恨之入骨的缺德食品?一塊新鮮的肝,不只點燃了廚師和食客與動物權團體的戰火,層級甚至還上拉至美國與法國的外交對抗!? 美國的芝加哥

市於二○○六年通過「禁肝令」,引起全國譁然,許多人抱著看好戲的心態:「芝加哥現在是在演哪齣?」禁令支持者大讚政府有良心,而反對者――如已故名廚安東尼・波登(Anthony Bourdain)、《雜食者的兩難》作者麥可・波倫(Michael Pollan),則嘲諷禁肝令的荒謬。 至於大西洋的另一端,法國則為了保護鵝肝產業,立法將鵝肝列為「國家文化遺產」,並透過打造「美食國族主義」的方式,讓鵝肝和國家劃上等號。凡是批評、反對肥肝者,就是不尊重法國的傳統文化、對法國有所不敬。也因此,當二〇一一年七月,德國科隆阿努嘉國際食品展禁止廠商販售鵝肝,隨即引起法國農業部長布呂諾・勒・梅爾(Bruno L

e Maire)的嚴正抗議,法國某位參議員甚至批評:「這就像在法國禁止德國香腸!」 ▉鵝肝只是代罪羔羊? ――關於精心計算的食物政治學 為了深入了解這場「鵝肝之戰」的來龍去脈,本書作者米歇耶拉・德蘇榭(Michaela DeSoucey)透過社會學專業,善用文獻、訪談與田野調查,在法國鄉間農莊、製肝工廠,以及美國餐廳、廚房與辦公室之間穿梭徘迴,引領讀者抽絲剝繭,從經濟面的產業鏈,到美食國族主義(Gastronationalism)的建構,再到生產方式的道德爭議等,試圖呈現鵝肝這道美饌的真實樣貌。 《爭議的美味》探討了「文化傳統」與「動物權」之間的拉扯與對抗,以及食物如何透過市

場、文化、階級、品味、歷史等多項因素,影響你我的日常生活與價值選擇。有意思的是,德蘇榭並沒有為鵝肝的道德爭議擅下定論,而是交由讀者自行評斷。德蘇榭更想提醒讀者的是,在支持與反對雙方的唇槍舌戰背後,其實還隱藏著關於話語權、階級身分、商業利益等更加複雜的因素,而不只是「肥肝是否合乎倫理?」這麼單純。 獲獎紀錄 ・Winner of the 2016 Distinguished Scholarly Publication Award, Consumers and Consumption Section of the American Sociological Association――201

6年美國社會學協會-消費者與消費行為類-傑出學術出版品得主 ・Winner of the 2017 Mary Douglas Prize for Best Book, Sociology of Culture Section of the American Sociological Association――2017年美國社會學協會-瑪莉・道格拉斯獎文化社會學類最佳書籍得主 ・Winner of the 2017 Gourmand World Cookbook Award, National Winner in Culinary History――2017年「饕餮世界飲食書獎」飲饌

歷史類圖書得主 專文推薦 臺北醫學大學通識教育中心助理教授、飲食文化研究專家――郭忠豪 各界推薦 ・《爭議的美味》書中不只可見細膩的案例研究,還有綜觀對你我盤中飧食應為何、又為何如此重要的主張提出挑戰的當代食物政治學。——喬治・貝里奇,《泰晤士報文學增刊》 ・書中分析一如其所討論的肥肝,內容飽滿而濃郁,闡述甚具啟發性。《爭議的美味》不僅是食物政治學的最佳書寫之一,同時也是展現如何將多重資料融合為詳實分析身分如何造就、道德論點如何力爭的實例。——史蒂芬・巴爾格,《美國社會學期刊》 ・對飲食道德和政治動力極富啟發性的研究……這份對鵝肝在美、法兩國脈絡下產製、販售、消費、

食用的研究,不僅面向多元,而且比較細膩,充分展現出文化、政治以及商業三者如何交互作用的豐富分析。——吉蓮・古拉蒂里,《歐洲社會學期刊》 ・對於肥肝這道法國傳統珍饈的所知,德蘇榭可能比世上任何人都來得多;而對於社會學和政治學力量形塑人類如何與食物相互影響,她的掌握亦然。《爭議的美味》引人入勝,當中意涵遠遠超過肥肝的倫理學。——馬克・卡羅,《肥肝戰爭》作者 ・肥肝為何在本世紀的頭十年成為食物政治學爭論的熱議焦點?德蘇榭的研究不僅在大西洋兩岸的激進份子、主廚、生產者、新聞記者和政府官員之間尋求答案,寫出一個扣人心弦的報導,同時也提供了廣泛思考食物政治學的無價典範。——瑞秋・勞丹,《帝國與

料理》作者 ・《爭議的美味》一書深究鵝肝的飲食政治學領域。不論你對食用鵝肝的態度贊成與否,都會想一讀這部探究肥美鵝肝的生產者與消費者,動物權益倡議者,廚師和政府官員的爭戰,是如何反映出國族認同、階級、經濟市場,以及誰來決定我們餐盤中「該有什麼」等議題的饒富興味之作。——瑪麗恩・雀巢,《汽水政治》作者 ・在對肥肝政治之戰的精湛分析當中,德蘇榭呈現出當今文化對食物大感興趣的現象,如何讓像肥肝這樣微乎其微的農產品,成為鬥爭的戰場。在本書令人信服、立場中肯,且敘事優美的闡述中,德蘇榭捕捉到了不同文化觀念彼此的激烈鏖鬥,同時也提醒我們,你我咬下的每一口食物,當中無不包含著道德問題。——蓋瑞・

芬恩,《廚房》作者 ・對於肥肝,不論你是喜愛、憎惡,或是毫不在乎,你都應當細讀本書。《爭議的美味》運用了民族誌、採訪、歷史及媒體分析,呈現食物如何在政治面及道德面上,在各個不同端點之間劇烈游移。德蘇榭運用簡簡單單的一片肥肝,揭露出人類不同社會的箇中深度與複雜性。——沙姆斯・汗,《特權》作者 ・為何某些特定的飲食行為會被視為殘忍、不尋常之舉,而有些卻又被認為符合道德常規?這正是德蘇榭這本研究詳實、立論明晰之作所探討的問題;她在當中檢視了包夾在生物多樣性的修辭學和民族飲食習慣之間的肥肝食物政治學。——克里斯南杜・雷,《民族餐廳的老闆》 ・這部描述美國與歐陸兩地的肥肝政治學之作,立

論引人信服,精采程度教人不忍釋卷。德蘇榭細膩分析肥肝產製及消費的爭議,廣泛探究當前食物的政治、滋味,以及道德的風向。一部迷人之作。喜愛《雜食者的兩難》與《一口漢堡的代價》的讀者,絕對必將本作納入書單。——特倫斯・麥克唐納,美國聖母大學社會學系助理教授

台北 德國香腸進入發燒排行的影片

今天的影片是10分鐘就能做好的簡單蛋包飯的製作方法。

前一天剩下的飯也可以簡單地做出來,因為不會用油,也不會用平底鍋,所以想快點做午飯的時候很方便很好吃。

如果有微波爐的話,基本上可以用家裡的材料做,請一定要試試喔!

〜材料(2人份)〜

●米飯 2碗

●德國香腸(or火腿)

●洋蔥 4分之1

●紅蘿蔔3分之1

●番茄醬 3大匙 +α

●高湯粉(我用的是日本茅乃舎的【減鹽蔬菜高湯】)

●鹽 適量

●胡椒 適量

●蛋4顆 100g

●美乃滋 1小匙

【影片內Lekue烘焙用矽膠模】

●我的樂天Room → https://room.rakuten.co.jp/room_e5b053f902/items

在Instagram上每天的飯也會上傳,如果可以的話請關注。

感謝您一直以來的鑑賞。

Instagram:

https://www.instagram.com/nihonjinfufu/

#日本人夫婦在台灣 #簡短食譜 #歐姆蛋包飯

黏土動畫角色材料探討-以《遺留》作品為例

為了解決台北 德國香腸 的問題,作者張瑋庭 這樣論述:

逐格動畫((Stop Motion))最早起源於1895年英國人墨爾本・古柏(Arthur Melbourne-Cooper,1874-1961)的作品《火柴上訴》(Matches Appeal),隨後開始發展出許多不同風格的逐格動畫。逐格動畫可分為好幾種類型,最常見類型為黏土動畫(Clay animation),此種類型材料容易取得、多樣化,方便塑型,大多動畫師採用此種材料進行角色製作。黏土動畫角色在製作中,每個環節所使用的材料均影響著最終呈現的風格,製作層面也考驗著動畫師的耐力。 本研究以「黏土動畫角色材料探討」為主題,進行相關文獻探討,從逐格動畫角色初探、黏土動畫角色分析、動畫長

片與短片的角色製作材料之差異性、角色骨架運用、黏土動畫材料及角色臉部製作分析。經由訪談台灣旋轉犀牛原創工作室黃勻弦導演,了解其製偶的程序。角色是故事的詮釋者,外型成為吸引觀眾的重要關鍵,而在黏土動畫中使用的材料影響著角色的最終樣貌。在現今科技發達的時代裡,材料的選擇非常多樣化,不同的材料有著不同的紋理與風格,因此創作者在選擇材料上經常需花費大量的時間。本研究在於以黏土動畫角色材料探討為研究主題,了解角色骨架運用以及黏土種類與本創作製偶的流程四個層面,藉由研究成果可更快速了解黏土特性並提供給往後進行創作的動畫師一個參考依據。

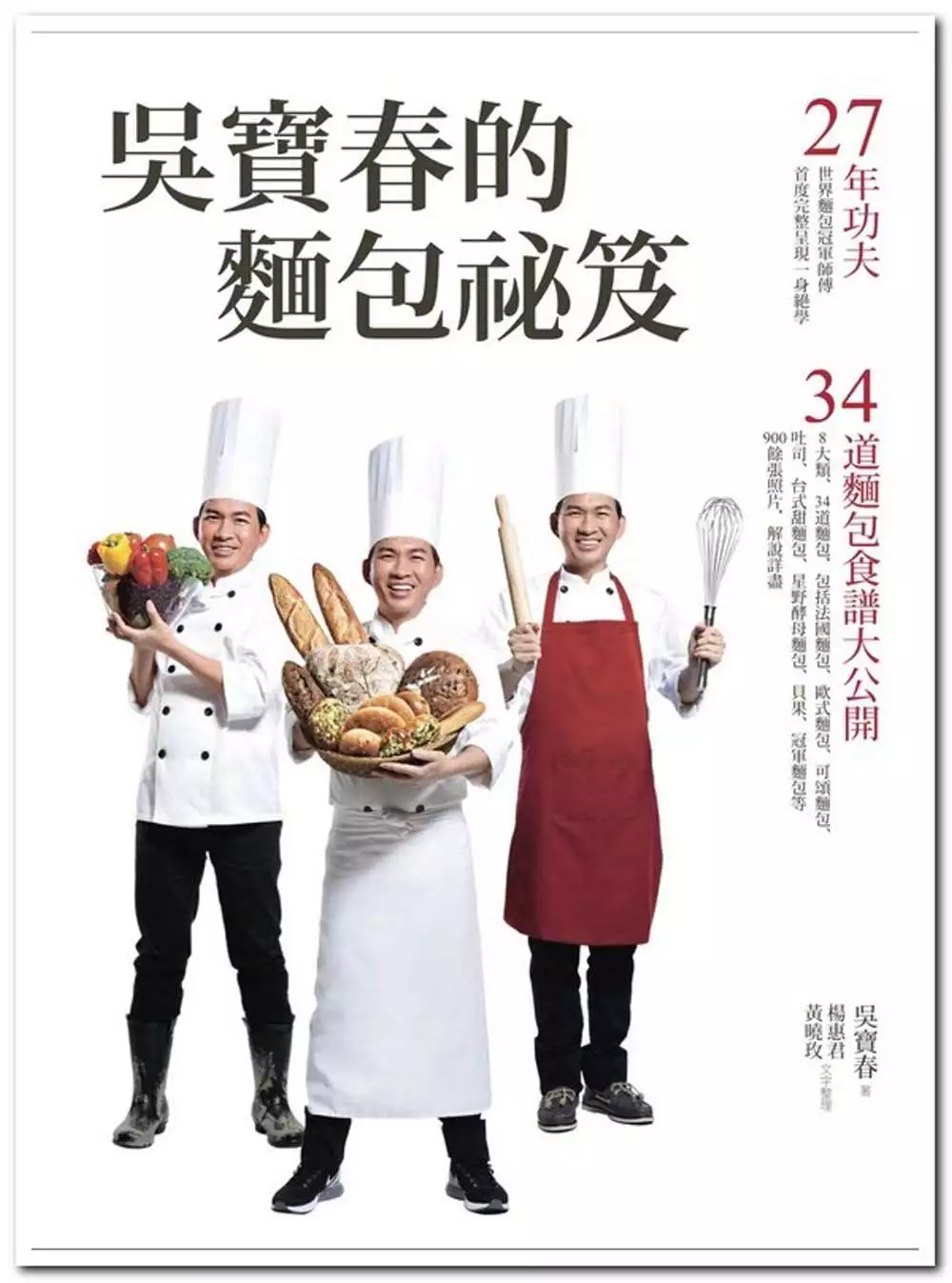

吳寶春的麵包祕笈:27年功夫‧34道麵包食譜大公開

為了解決台北 德國香腸 的問題,作者吳寶春,楊惠君,黃曉玫 這樣論述:

世界麵包冠軍師傅 吳寶春首度完整呈現一身絕學 8大類、34道麵包,包括法國麵包、歐式麵包、可頌麵包、吐司、台式甜麵包、星野酵母麵包、貝果、冠軍麵包等 900餘張照片,解說詳盡 獻給每一個喜歡吃麵包、做麵包的你 只要你愛麵包,這本書就適合你 一塊麵包,像是一座森林、一座海洋,每一回探索做出好味麵包的過程,都像是一次尋寶歷險,終於尋獲藏寶時,心中充盈著喜悅和滿足,那份悸動豐沛巨大到只想與人分享。 ─吳寶春 本書特色 1.第一次:千呼萬喚始出來,台灣麵包師傅之光吳寶春的第一本麵包食譜書。 2.應有盡有:34道麵包食譜,5種老麵的製作方式,12種麵

包餡料的做法。 3.烘焙界的聖經:最詳細的做法與圖解,降低失敗的風險;並有吳寶春不藏私的「叮嚀」,提供做出麵包最受用的祕訣。 4.最佳賞味期:教你吃出麵包的最佳風味,讓你了解延長麵包美味期限的訣竅。

麵包消費品味研究:以高雄市長棍麵包為例(1990 - 2010)

為了解決台北 德國香腸 的問題,作者雷士弘 這樣論述:

本文旨在探討法國長棍麵包於臺灣飲食消費市場之在地發展與高雄地區之麵包消費品味,並以文本分析與深度訪談作為研究方法。藉由飲食文本探討在臺灣的發展脈絡中,平面媒體賦予長棍麵包之文化意涵,以及品味之轉型;深度訪談對象為麵包師傅與消費者,用以呈現長棍麵包在高雄市之發展現況及消費者品味認知。研究結果分為兩點:一、臺灣社會發展進程中形成長棍麵包之消費意涵:根據文本分析,長棍麵包之發展可分為五個時期。在臺灣歷經六十年的時空推移下,長棍麵包逐漸進入臺灣飲食消費體系,也與西式餐飲、健康飲食概念結合,慢慢鞏固其地位。依法國社會學家Pierre Bourdieu提出的生活實踐公式,長棍麵包在臺之生活實踐為:【(麵

包作為維生食品)*(法國生活文化象徵資本)】+臺灣=長棍麵包消費實踐;二、消費品味體現於高雄在地飲食生活型態:綜合生產者與消費者之觀點,可知高雄的麵包產業自1990年代起,開始呈現精緻化之走向。隨著烘焙技術不斷改良,相關知識之取得漸趨便利、出國考察、使用天然老麵等因素,麵包製作技術向上提升。業者亦透過店面風格營造、經營整體餐飲事業、使用進口原料等方式來強調自身之烘焙技術與口味道地性。媒體在整體產業中,則扮演中介者與資本傳遞者之角色。依業者之敘述,可知生產消費局限、需向軟式麵包之消費主流妥協,是其面臨之困境。消費者則以長棍麵包酥脆、有嚼勁之特性作為品質判定之標準,並以食用時機做為區分日常生活與休

閒生活之品味區辨。口味多元及規格之改變,體現長棍麵包在地化。而法國生活文化印象之傳遞,及麵包風味之差異,讓消費者得以明確辨識「法國味/臺灣味」,同時也將兩者做出品味區隔。也因兩者有各自的品味認知,連帶使得飲食受容之情況並未明顯發生在長棍麵包的飲食消費。

台北 德國香腸的網路口碑排行榜

-

#1.【德國-紐倫堡餐廳】♥ Bratwursthäusle bei St. Sebald。百年 ...

大家好,我是嗅聞,2018年10月去度蜜月啦今天要來分享在紐倫堡的百年德國香腸名店餐廳資訊Bratwursthäusle bei St. Sebald 用餐日期:2018/ 於 nomindbear.pixnet.net -

#2.瑞豐夜市- 德沃斯德國香腸Das Wursthaus x 洋腸吃起來就是 ...

德國 白腸吃起來是軟軟綿綿的,肉汁滿多的的,裡面應該是有加一些香料來增味,沾上特製的蕃茄咖哩醬更美味,附上薯條,旁邊還有有兩個三角形的土司,等香腸 ... 於 ksdelicacy.pixnet.net -

#3.沒預約吃嘸!台北高人氣德國豬腳外酥內嫩佐酸菜入口太療癒

(Der Löwe Bavarian restaurant 巴獅子德國餐廳, 台北市美食, ... 到,店內餐點豐富多元,像是德國香腸和傳統德式炒鬆餅都是店內人氣品項,值得一嚐。 於 travel.ettoday.net -

#4.温德故事 - Wendels 温德德式烘焙餐館

一個遠度重洋將德國精隨美食、烘焙與佳釀帶入台灣的故事 ... 每天提供正統德式糕點麵包以及道地的德式料理,每年舉辦的德國啤酒節更成為台北美食圈年度盛事。 於 www.wendels-bistro.com -

#5.德國人都說讚的「香宜德國料理餐廳」 - 台北11路

香宜有著各式道地的德國菜,Mary指著Menu熱情的解釋:「這是Butchers Plate,也就是所謂的屠戶大餐,德國人很愛吃香腸,除了一般肉類作成的香腸,還會 ... 於 tp11.pixnet.net -

#6.捷運東門站歐嬤烏蘇拉德式料理,德國豬腳 - 夢與幻的地圖

捷運東門站歐嬤烏蘇拉德式料理,德國豬腳,德國香腸,永康街美食,德國經典料理餐廳 ... 地址:台北市大安區永康街10巷8號 電話:02-2392-2447 於 savvik123.pixnet.net -

#7.鄉民食堂推薦七間台北市內行人必吃德國豬腳

德國豬腳,可稱是世界美食,德國的代表性食物,在台北,有德國人在台北開的巴獅子, ... 捷運東門站歐嬤烏蘇拉德式料理,德國豬腳,德國香腸,永康街… 於 foodpicks.tw -

#8.台中美食~從小吃到大的台中第一微笑德國大香腸進軍台北輔大 ...

我小時候就吃過了,真的是小時候咩!感覺微笑德國大香腸紅超久的,還常看他們上電視呢!MAY說他們現在已經進軍台北輔大夜市了,原來他們已經攻向台北 ... 於 nini710.pixnet.net -

#9.20140501@台北永和永力旺德國豬腳

20140501@台北永和永力旺德國豬腳 ... [德式雙人餐] 包括德國豬腳、義式春雞半隻、豬肋排、香腸跟一點通心麵. 配上沾豬腳的黃芥末跟沾春雞的胡椒粉 我 ... 於 wanwanr9.pixnet.net -

#10.同事聚會|德國啤酒|德國豬腳|商業午餐|德式料理【香宜德瑞餐廳】

香宜德國料理提供溫馨浪漫的用餐環境,美味而不油膩的招牌德國豬腳配上德國啤酒 ... 當年設計的菜色歷久不衰;黑啤酒烘烤的脆皮德國豬腳、進口純德式香腸、讓人唸唸不忘 ... 於 www.zumfass.com.tw -

#11.[台北] 歐嬤柏林小館~德國料理 - 朱朱&阿潘生活日記

台北 的美式料理餐廳很多,但德國料理餐廳相對就比較少了今天朱朱要來吃的就是這 ... 德國香腸會因為不同的地區而添加不同的香料和肉類,牛肉豬肉都有. 於 forever0205.pixnet.net -

#12.台北美食記。天母老店之德國人開的正統德國豬腳餐廳-富利德利

... 去吃了天母美食老店—富利得利-。 這是一家由德國人開的西餐廳,而說到德國最有名的就是”德國啤酒”德國豬腳”和”德國香腸”啦! 說來這間店真的很久... 於 blog.udn.com -

#13.【食時客客】德式香腸與客家豬腳混搭優惠 - 樂天市場

【食時客客】德式香腸與客家豬腳混搭優惠。 ... 圖林根德國香腸與客家經典滷豬腳。 ... 廠商地址 台北市敦化南路二段1號10樓其他應揭露事項 無產品責任險: 於 www.rakuten.com.tw -

#14.大嘴熊喵》新年開運啖豬腳首選德式口味

此外,德國料理另一道不能錯過的特色菜,就是鼎鼎大名的德式香腸綜合鍋(425元), ... 溫德德式烘焙餐廳地址:台北市士林區德行西路5號電話:(02)2831-4415 營業時間: ... 於 m.cardu.com.tw -

#15.台北『德國香腸餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家

台北 市『德國香腸餐廳』 | 精選TOP 15間熱門店家 · 1.瘋PIZZA. 4.6. (6則評論) · 2.歐嬤德式美食金華店. 4.1. (18則評論) · 3.椿珈琲. 4.2. (12則評論) · 4.哥德德式創意美食. 於 ifoodie.tw -

#16.「德式香腸台北」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「德式香腸台北」相關資訊整理- 說到「日耳曼小鎮」在網路上也是口耳相傳、深獲好評的一家店要去品嚐美味時一定要先電話預約喔!他所提供德國豬腳、德式香腸 ... 於 lovetweast.com -

#17.德國原味香腸- 線上購物 - Omas 歐嬤德式美食

德式原味腸. 成份:豬肉(西班牙)、鹽、牛膝草葉、香蒜粉、白胡椒粉、孜然粉、洋蔥粉、黑胡椒粒、孜然粒、肉荳蔻粉、豬腸衣(美國)、複方接著劑(含焦磷酸鈉、酸性焦磷酸 ... 於 www.oma-de.com -

#18.德式香腸- momo購物網

... 台灣: 德國: 無認證: SGS: 台北: 新北: 基隆: 桃園: 台中: 彰化: 午餐: 晚餐: 午/晚餐通用: 平日: 假日: 假日不加價. 確定. 【燚條柴】手工德式香腸(任選8條組). 於 m.momoshop.com.tw -

#19.台北 彷彿來到歐洲用餐~德式brunch餐廳@溫德內湖店

這次用餐的是一間在東區、天母都有分店的連鎖德國餐廳「溫德」,不過聽說內. ... 德式香腸綜合盤,這也是德國料理中不可或缺的重要角色,有圈腸、 ... 於 joycebe.pixnet.net -

#20.【台北德式餐廳】精選8間台北人氣德國餐廳!不出國也吃得到 ...

【台北德式餐廳】精選8間台北人氣德國餐廳! ... 除了豬腳外,德國菜系也還有很多值得你去探索的料理,像是德式香腸、黑森林火腿等,現在的你無須 ... 於 event-web.line.me -

#21.超級好好吃的德國香腸+會牽絲的起司

Mar 22. 2009 17:02. [台北食記]我說這盤子真的是超大ㄉ”抱飲抱食“,超級好好吃的德國香腸+會牽絲的起司. 428. 創作者介紹. 創作者胡蝶的頭像 社群金點賞徽章. 於 ozoc73.pixnet.net -

#22.【台北】松山區。捷運松山站。饒河夜市「微笑丹丹德國大香腸」 ...

夜市對台灣人來說,是必吃、必逛的美食天堂從北到南,每個縣市的夜市都充滿特色小吃身為台灣人,每晚可以逛逛熱鬧無比的夜市,吃吃喝喝, ... 於 g0926884013.pixnet.net -

#23.(台北食記)歐嬤烏蘇拉德式料理,德國豬腳 - 小妞的生活旅程

(台北食記)歐嬤烏蘇拉德式料理,德國豬腳,德國香腸,永康街美食,捷運東門站,德國經典料理餐廳. 16906. 於 may1215may.pixnet.net -

#24.德國香腸熱量 - 雅瑪黃頁網

自中部以冷凍食品類起家,目前在北中南各有門市,台北高雄亦有直營餐廳。招牌銷售產品為德國豬腳跟德國香腸,提供給顧客方便料理的特色選擇。 於 www.yamab2b.com -

#25.全台北最道地的德國菜~【香宜德瑞餐廳】

... 路,這裡的德國料理備受在台德國人士所青睞,並被公認為全台北最道地的南德家鄉料理,從豬腳、香腸到啤酒都讓人彷彿置身在德國,尤其是店家特製的 ... 於 posh.com.tw -

#26.台北德國香腸相關資訊:: 哇哇3C日誌

台北德國香腸,(台北食記)歐嬤烏蘇拉德式料理,德國豬腳,德國香腸,永康街...,2015年8月17日— (台北食記)歐嬤烏蘇拉德式料理,德國豬腳,德國香腸,永康街美食, ... 於 ez3c.tw -

#27.美味的德國豬腳香腸也好吃哦-巴獅子德國餐廰@捷運信義安和 ...

美味的德國豬腳香腸也好吃哦-巴獅子德國餐廰@捷運信義安和站@遠企 ... 地址:台北市大安區敦化南路二段63巷19號B1(餐廰在地下室). 電話:02-2325-6457. 於 keeat.pixnet.net -

#28.富利得利FullisDeli 歐式餐坊- 傳統德國風味料理目目愛旅行

等, 其中徳國脆皮豬腳、德式烤雞、德式香腸都是富利得利FullisD. ... 【2020台北美食】天母美食分享| 富利得利FullisDeli 歐式餐坊- 傳統德國風味 ... 於 annieyang0706.pixnet.net -

#29.道地的德國香腸

我們的所有產品皆從台北出發,直接運送到您家。 優質客服. 於 littleeurope.tw -

#30.賣德國豬腳與德國香腸的店--抱飲抱食

所以是在國內找CAS肉品代工廠製作,原料部份則採用德國配方(除了鹹度調整過外, 畢竟真正的德式香腸太鹹。) 而Victor在肉製品行業也快二十年, ... 於 ariel11920002.pixnet.net -

#31.食|台北師大德爾曼德式餐坊(原日爾曼小鎮)

很久以前在高雄-亞蒂米德式餐廳吃過一次德式香腸,吃完之後對德式香腸的特酥口感念念不忘後來跟友人在師大夜市逛的時候剛好看到這家店, ... 於 aoshiken.pixnet.net -

#32.[台北東區]歐嬤柏林小館~颱風天也要去吃的創意德國豬腳+ ...

自從吃過德國料理後就愛上它,酥脆的豬腳與香腸,配上冰涼啤酒,其它什麼都可以不管了台北東區是美食一級戰區,原以為歐嬤柏林小館的豬腳像之前的德國 ... 於 fionw2004.pixnet.net -

#33.【三芝德國豬腳】德國煙燻小站SMOKY INN - 涼子是也

這次旅遊,來到三芝的第一站,就是這間我哈很久的德國煙燻小站SMOKY INN, ... 也一直跟我推薦德國煙燻小站,說它們家的酸黃瓜很厲害,香腸讓. 於 lyes.tw -

#34.[台北永和]永力旺德國豬腳雙人套餐 - 小布少爺旅遊誌

哇哈哈~這一篇是低累的食記啦! 因為這是懷小芋園最後兩個月時,為了衝體重兒去吃的豬腳套餐!!! 我們點了兩人套餐組合:豬腳、香腸、春雞套餐。 於 boo2k.com -

#35.[大安區美食]巴獅子德國餐廳-台北德國豬腳推薦、值得再去

[大安區美食]巴獅子德國餐廳-台北德國豬腳推薦、. 德國香腸也是很有名,當作下酒菜點來吃,味道倒是各有特色,大家可以吃吃看. 於 www.jumpman.tw -

#36.德國三寶」是香腸、豬腳、炸肉排,還少不了啤酒喝到飽- 第1 頁

德國香腸 跟法國乳酪一樣種類繁多,東西南北各有所好,各地區有自己的香腸做法,不同的肉、香料、腸衣等,據統計至少有四十多種。德國人有多愛吃香腸? 於 www.thenewslens.com -

#37.[台北木柵]德式香腸好揪西-Lecker里克德義廚坊 - 美食好芃友

掛上了德國和義大利的國旗. 平日中午在學校附近我比較少吃那麼ㄘㄟㄘㄠ,. 但這天天氣好冷,熱量實在不足,接近中午時刻狂call閃光來吃. [台北木柵]德式 ... 於 angelala.tw -

#38.德國豬腳、烤肉沙威瑪、扭結麵包,柏林必吃美食清單總整理!

除了以上提到的德國香腸種類,還有一項咖哩香腸(Currywurst)是你到了柏林一定、必須、絕對要嘗試的,咖哩香腸長年位居柏林人氣街頭小吃之冠,據說 ... 於 blog.kkday.com -

#39.巴獅子德國餐廳,豬腳、香腸、垛麵好德國好好吃 - 愛吃鬼芸芸

巴獅子德國餐廳,豬腳、香腸、垛麵好德國好好. 巴獅子德國餐廳 營業電話:(02)2325-6457 營業地址:台北市大安區敦化南路二段63巷19號B1 於 aniseblog.tw -

#40.【台北】大口吃肉大口喝酒.富利得利歐式餐坊 - Irene's 食旅 ...

德國 脆皮豬腳+布拉格香腸+開京香腸+羅浮火腿+沙拉+黑裸麥工藝麵包+當日主廚濃湯+飲品,原價880元,團購價440元。 雙人份的主餐上桌,份量有使人嘆為觀止的 ... 於 ireneslife.com -

#41.巴伐利亞風味烤肉德國啤酒節11天限定大口吃喝開趴 - 美麗佳人

在台北,德國啤酒節在德國籍烘焙大廚麥可溫德的推手下,歷年舉辦過德國香腸大胃王、螢光派對啤酒喝到飽、巴伐利亞大帳篷派對等,讓民眾盡情大口喝酒、大口吃肉嗨翻天的 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#42.[台北信義/市政府] B&G德國農莊德式精品餐廳B&G Tea Bar ...

德國 菜裡經典的德國豬腳當然是招牌囉,還有德式香腸:) ... 當貴婦就是要喝下午茶(咦?) ... 期待已久的主菜上桌囉!德國豬腳好大一隻!氣勢十足! 於 haruhii.pixnet.net -

#43.德國香腸餐廳

德國香腸 餐廳情報,他所提供德國豬腳、德式香腸以及德國啤酒都是讓人豎起大拇指的^^ 「日耳曼小鎮」從. ... 地址:台北市中山區新生北路一段116號. 於 needmorefood.com -

#44.德國起士香腸捲入一條德國熱狗 - 四平手工饅頭

德國 起士香腸 ... 在傳統的麵粉中把新鮮的鮮奶當做水下去攪拌,不再加入水,再將鮮奶做的麵皮鋪滿美國進口的煙燻起士,並捲入一條德國熱狗,香香又一點點的鹹味,比大亨堡更 ... 於 www.siping.com.tw -

#45.[台北] 香、酥、嫩的美味德國豬腳就在哥德德式創意餐廳

德國香腸 的部份看起來好像份量還好,. 其實吃下來會發現他份量還蠻多的,. 一份裡面有白腸、起司香腸、原味香腸和辣味香腸。 每一種口味都非常的香、 ... 於 aileen1596.pixnet.net -

#46.信義安和巴獅子德國餐廳預定菜色德國豬腳德國香腸手工垛麵 ...

之前吃過德國豬腳,和朋友提起後, 決定下次聚會也要選這項菜色, 上網研究一下,發現台北必吃德國豬腳還有一間, 就是離信義安和站有點距離搭公車 ... 於 dressingfrad.pixnet.net -

#47.台北安和路.黑森林德國料理@ 熊喵大口吃垮全世界 - 痞客邦

味道濃郁的德國香腸,一口咬下肉汁四溢,無肉不歡者可別錯過啦! 這次跟小咪造訪位於安和路巷內的黑森林德式料理,我們還沒六點就到了哩. 於 rmlove30.pixnet.net -

#48.German Soul 德意所.超酥脆德國豬腳及道地德式料理

位在瑞豐夜市周邊,南屏路旁的「German Soul 德意所」,由德籍老闆營運,帶給大家像德式香腸、德國豬腳、麵包...等道地的德國家鄉味料理。 於 speedbug.cc -

#49.台北東區-(分享)傳統德國美食重現-歐嬤柏林小館 - 王獅子leo ...

此次食用: 德國香烤啤酒豬腳(佐德式酸菜與馬鈴薯沙拉) 雞肉土耳其堡. 德國咖哩香腸與薯條 手工麵包特製青蘋果蛋糕奧地利經典巧克力 ... 於 leosheng.tw -

#50.【台北美食】食尚玩家推薦|巴獅子德國餐廳|道地德國豬腳 ...

一樓有吧檯和吸菸區,很適合在夜晚喝酒聊天。 德國豬腳啤酒垛麵香腸食尚玩家推薦信義區美食. 接著讓我們往餐廳走下去。 於 everythingcheapcheaper.blogspot.com -

#51.德國香腸台北的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

... 路,這裡的德國料理備受在台德國人士所青睞,並被公認為全台北最道地的南德家鄉料理,從豬腳、香腸到啤酒都讓人彷彿置身在德國,尤其是店家特製的 ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#52.【台北】德屋德國餐廳 - 飯友團

聽過德屋好幾年, 一直沒機會找愛德國菜的朋友, 今天終於有機會來了德屋門面不小, ... (右)扁豆湯, 雖說吃不出豆, 但湯內有香腸與濃濃肉味. 於 spark0416.pixnet.net -

#53.台北哪裡可以買的到道地的德國香腸?

台北 晴光市場內有一家外賣德國豬腳,會幫你把肉一小塊一小塊切下來方便吃,還附芥末和酸菜, 大骨頭會包好讓你帶走,一根看重量$200上下。 不知是不是 ... 於 www.pcdvd.com.tw -

#54.台北10家最佳德國美食外送 - Uber Eats

探索附近的餐廳,並訂購台北德國美食美食外送到府。 ... 在台北透過Uber Eats 優食享受德國美食美食外送。 ... 德國香腸辣椒麵German Sausage Chili Pasta. NT$220.00. 於 www.ubereats.com -

#55.科隆Köln | Gaffel am Dom 德國豬腳+德國大香腸 - 披著虎皮的貓

這間Gaffel am Dom restaurant 在科隆大教堂Cologne Cathedral 旁邊,離科隆中央車站也非常近,圖中藍色的LOGO就是店家的位置,而右下角角落那棟建築 ... 於 rainieis.tw -

#56.食 台北。忠孝敦化站→【歐嬤柏林小館】東區美食脆皮德國豬 ...

柏林咖哩香腸佐薯條$280. 這是德國當地的傳統小吃,當然要品嘗看看,這盤超適合配啤酒的,. 我喜歡這種外皮酥脆的薯條,旁邊有附美奶滋及番茄醬可沾, ... 於 jing0419.tw -

#57.【台北市】松山饒河夜市-微笑丹丹德國大香腸 - 愛睡覺圓圓

【微笑丹丹德國大香腸】 FB https://www.facebook.com/dandanhotdog 地址:台北市松山區饒河街224號(八德路四段夜市口招牌旁) 電話:0925-478-282 營. 於 yanyi23478.pixnet.net -

#58.德國料理- 宜蘭艾德堡德國美食城堡民宿Zum Adler Castle

原台北德屋) ... 來到「艾德堡」的遊客們,皆能享受道地又傳統的德國美食!德國豬腳、各式德國香腸、無糖低脂手工麵包與德國啤酒,別忘了餐後再來一份堡主特製的香蕉 ... 於 www.soffner.com.tw -

#59.新北永和-永力旺德國豬腳-德國香腸 - LoveFood.cc

我們點的是德國豬腳+德國總匯香腸的雙人套餐($730),附餐會有主廚濃湯、德式麵包、生菜沙拉、 ... 閱讀延伸:更多永和食記、更多捷運頂溪站附近餐廳、更多台北歐式料理. 於 www.lovefood.cc -

#60.【食記】台北新店抱飲抱食@ 品嚐德式經典料理家庭綜合大 ...

好險我們有聽服務生的勸,不然三個人真的吃不完10人份。拼盤裡面有煙燻火腿、德國豬腳、漢堡麵包和五種德式香腸。 5aa10ed867c5f4eb439a805decb40ce7_n 德國豬腳的 ... 於 jimxpplife.com -

#61.大溪最道地德國菜【德意的店】外酥內嫩豬腳|超大份豬肋排

大溪最道地德國菜【德意的店】外酥內嫩豬腳|超大份豬肋排|多汁彈牙德國香腸. 2020/ 03/25; 桃園美食. 桃園大溪最道地德國餐廳「德意的店」。 於 janice.life -

#62.【台北市大同區美食】KURR 嗑德國咖哩香腸 - 飢餓黑熊

KURR 嗑德國咖哩香腸是一間位於台北市大同區的餐廳,總共有29位網友評價過此餐廳,平均是5.0顆星。 於 ihungrybear.com -

#63.永力旺德國豬腳菜單 - Foodpanda

永力旺德國豬腳在foodpanda點的到,更多New Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20 ... 德國豬腳一隻、德國香腸、醬烤豬肋排豬肉原產地:法國. 於 www.foodpanda.com.tw -

#64.德國香腸| 桶一天下_台北大直店 - 蝦皮購物

... 例外情事適用準則第2條第1款規定,排除消費者保護法第19條第1項契約解除權之適用。 9.請於下單前務必詳閱蝦皮美食外送服務條款。 購買德國香腸| 桶一天下_台北大直店. 於 shopee.tw -

#65.特製德式香腸,土耳其堡,豪邁大口吃肉配啤酒的粗曠氛圍! ...

台北 文山區最厲害的歐式餐廳!政大美食推薦,Schumann'sBistroNo.6,舒曼六號餐館,主要以德國料理為主,招牌德國豬腳,需費時多天滷製靜置, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#66.[愛異國] 初訪黑森林德式美食屋@ 台北市

這次我們四個女孩兒都愛豬腳,主攻德國豬腳、香腸和烤雞,麵食類掰掰, 套餐加價$150就包含沙拉、麵包、濃湯、飲料和蛋糕, 飲料可補差額換成 ... 於 eshi.pixnet.net -

#67.【食。公館餐廳】哥德德式創意料理。德式香腸。德國豬腳 ...

和我家前世情人來個小約會吧!!! 要來之前就先看過菜單了…米寶兒就說他一定要吃德式香腸!!整個就是香腸控的孩子! 這裡比較靠近台電大樓捷運站2 ... 於 winne33200.pixnet.net -

#68.手工垛麵嚼勁足巴伐利亞道地味另類肉排貌似土司口感綿密滑 ...

答案是德國白香腸搭配麵包,再配上一杯啤酒!一名來台灣兩年的德國主廚,為了引進道 ... 巴獅子德國餐廳. 電話:02-2325-6457. 地址:台北市大安區敦化南路二段63巷19號 ... 於 www.ttv.com.tw -

#69.德國白香腸Currywurst 一包400g 4條

本店招牌currywurst, 德國著名美食, 多汁柔軟的德國白香腸(豬肉), 與布夫特製德國番茄咖哩醬(另售)絕配, 絕對要嘗試的道地歐洲口味。 保存方式:-18度冷凍保存4個 ... 於 www.bonnebouffe.tw -

#70.舒曼必吃推薦 - 舒曼六號餐館

3x3德國香烤啤酒豬腳. 香烤啤酒豬腳、酸菜、馬鈴薯泥. 嚴選新鮮豬前腿以德國天然香料醃製三天、水煮三小時再淋上啤酒烘烤三小時才出爐,外皮 ... 舒曼特製德國香腸! 於 www.schumannsbistrono6.com -

#71.品嚐德式香腸豬腳- HOFBRAYUHAUS(德國,柏林) - 日安旅行

這次難得來到這麼遠的德國,當然要去嚐嚐有名的德國豬腳跟香腸… ... 然後點了一份德國香腸… ... 在台灣也吃得到的美味日本炭火鰻魚丼~京都屋(台灣,台北). 於 bonjour-travel.com -

#72.請推薦好吃的德國香腸,德國豬腳,德國料理 - 知識家收藏

香宜德國料理,黑森林德國料理,德國料理的菜單,德國料理特色,台中德國料理, ... 有德國香腸,德國豬腳店裡還有很多手工麵包跟蛋糕可選擇地址:台北市大安 ... 於 nkds691.pixnet.net -

#73.Johnsonville 煙燻德國香腸| 美福食集線上購物

Johnsonville煙燻德國香腸. 以橡樹、柚木等硬木煙燻製成,肉質飽滿,汁香味美~. 規格:396g /包. 產地:美國. $345. 規格型號 401030003 庫存狀況 現貨. 於 www.mayfullfinefoods.com -

#74.Der Löwe Bavarian restaurant 巴獅子德國餐廳 - Facebook

手工辣甜椒香腸Homemade Chilli Paprika Sausage. See all. About. 敦化南路二段63巷19號, Taipei, Taiwan 106. Get Directions. See Menu. Rating · 4.5. 於 zh-tw.facebook.com -

#75.公館餐廳。哥德德式創意料理。Q脆的德國香腸&德國豬腳配 ...

Q脆的德國香腸&德國豬腳配ERDINGER艾丁格黑啤酒超對味。近台電大樓站溫州公園 ... 地址: 台北市大安區羅斯福路3段283巷11號(台電大樓2號出口). 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#76.賣德國豬腳與德國香腸的店-抱飲抱食 - Ariel Hsu的祕密花園

賣德國豬腳與德國香腸的店–抱飲抱食 ... 吃德國香腸當然要配德國黑啤酒啊 ... 住址為台北縣新店市中央三街五號(新店線小碧潭捷運站二號出口對面) 於 arielhsu.tw -

#77.舒曼六號餐館-台北推薦德國餐廳,好吃的德國豬腳要提前預約唷

朋友指名想吃德國豬腳,這是台北我吃過德國豬腳很愛的一家. 香烤德國豬腳需要提前預約才吃得到 ... 推薦它家德國豬腳、總匯香腸拼盤、沙拉、生啤酒. 於 www.popdaily.com.tw -

#78.【台北市文山區】德國農夫廚房 - 美食就是我的家

德國香腸 有Q也有嚼勁,油脂也豐富XD,不管沾黃芥末或裹馬鈴薯泥,味道都不賴,只是兩色香腸有些吃不出差別在哪,而醬汁跟酸菜美食嘉則敬陪末座。 於 foodhome.pixnet.net -

#79.光華美食超牽絲起司雞排德國香腸口味好滿足! - 冰淇淋妹愛生活

就會看到這間轟炸雞排!! 轟炸雞排 地址:台北市新生南路一段12巷.第1條巷子右轉(忠孝新生站1號 ... 於 icequeen.tw -

#80.【Auge's German Food 德國男】德國人賣的迷人德國香腸德式 ...

在台南散步時不小心在中山路偶遇『德國男』 主要販賣德國咖哩香腸跟德式燉牛肉湯老闆很熱情看到鏡頭還開心的比YA 這天嘗試套餐B 德國人賣德國香腸也太 ... 於 snake6542.pixnet.net -

#81.到紐倫堡細味德國香腸 - 背包客棧

除了豬手外,德國的香腸也非常出名,當中包括:慕尼黑香腸Weißwurst、紐倫堡香腸NürnbergerBratwurst、法蘭克福香腸Frankfurt Wurst、圖林根香腸Thüringer ... 於 www.backpackers.com.tw -

#82.臭豆腐和德國香腸合體啦<金雞姆奇雞店> | 旅行應援團

金雞姆奇雞店- 地址:台北市大安區光復南路260巷54號。推薦:德式臭豆腐。旅行應援團,台北美食大眼驚. 於 timely.tv -

#83.【台北-普魯士德國豬腳】晴光市場‧皮酥香嫩真好吃

這攤除了有小吃滷味雞胗、豬肋排、煙燻蛋、海帶、素雞、雞爪雞翅, 還有餐廳才見到的豬肋排、德國香腸、德國豬腳, 當天看到德國香腸有少許心動, ... 於 almablog.com.tw -

#84.[下酒菜食記] 晴光商圈-普魯士德國豬腳

這家除了每天一陣子就出爐一次的豬腳以外,還有賣豬肋排、德國香腸等食物,比較 ... 我的大台北美食地圖-大同、中山、萬華、三重、士林、北投篇>. 於 thudadai.pixnet.net -

#85.馬斯德國香腸店 - 博客來

書名:馬斯德國香腸店,原文名稱:Mr. Marx's German Sausage,語言:繁體中文,ISBN:9789570841985,頁數:44,出版社:聯經出版公司,作者:金蘭珠,譯者:曹玉絢, ... 於 www.books.com.tw -

#86.德國香腸餐廳 :: 台灣美食網

台灣美食網,巴獅子德國餐廳菜單,台北市大安區敦化南路二段63巷19號,香宜德瑞餐廳,巴伐利亞德國豬腳,德國香腸台北,德國料理,德意所,德國餐廳台北. 於 food.iwiki.tw -

#87.大安】歐嬤柏林小館Oma's Berlin Bistro-東區德式料理-香烤脆 ...

酸甜好喝! 【台北|大安】歐嬤柏林小館Oma’s Berlin Bistro. 【德國香腸與薯條】220元. 超愛德國香腸外面脆脆的口感! 上面加了醬汁與調味粉. 於 hamibobo.tw -

#88.台北信義安和美食|巴獅子德國餐廳豬腳必點黑麥啤酒好喝炸!

豬腳可以請他們幫忙切,我們是自己解決哈哈,一旁還有高麗菜絲可以解膩。 /巴獅子傳統辣甜椒香腸(含酸菜、馬鈴薯泥、沙拉NT380. 這是另外一種香腸, ... 於 lillian.tw -

#89.Top 10 台北最佳德國料理餐廳 - TripAdvisor

台北德國 料理餐廳:查看Tripadvisor 上關於台灣台北德國料理餐廳的客觀公正評論、美食經驗和真實照片。 ... 德國料理$$ - $$$. 6.7 公里. 內湖. “德國豬腳綜合香腸盤”. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#90.德國香腸指南 - MICHELIN Guide

德國 擁有多達1200 種香腸,不難理解,因為它們極其美味,肥瘦比例完美均勻,而且非常容易烹煮。 我們為你介紹六款源自德國的香腸。 煎腸Bratwurst. 德國 ... 於 guide.michelin.com -

#91.《食記》台北東區。日耳曼小鎮~德式香腸& - 隨意窩

說到「日耳曼小鎮」在網路上也是口耳相傳、深獲好評的一家店要去品嚐美味時一定要先電話預約喔!他所提供德國豬腳、德式香腸以及德國啤酒都是讓人豎起大拇指的^^ ... 於 blog.xuite.net -

#92.富利得利fulli's deli 歐式餐坊:傳統德國風味豬腳與香腸的 ...

富利得利fulli's deli 歐式餐坊 · 店址:台北市士林區克強路17號 · 電話:(02)2831 2741 · 營業時間:週一- 週日: 11:30 - 21:00 · 價位:一人約200~700元( ... 於 www.yuzutoro.com -

#93.SAUSAGE德國香腸專賣店 - Foody 吃貨

台北 大安區浦城街13巷9號 · 捷運台電大樓站出口3,步行約7分鐘. 於 www.foodytw.com -

#94.德國香腸

2021高雄巨蛋年節採購展將在1/22-25高雄巨蛋盛大展開。高雄巨蛋年節採購展比拚各年貨大街、其他年貨網路平台,更超值實惠!!立即搶高雄巨蛋年節採購展免費門票, ... 於 ksvegetable-fair.top-link.com.tw -

#95.[台北] 德國小屋~大啖德式美味!!!超好吃的薯條&漢堡排+豬腳+ ...

老闆娘說是他們手工自製的~帶一些香料味~比一般香腸軟!!! 德2. ↑ 主角上場!!!! 德國豬腳駕到!!!! 於 linning0901.pixnet.net -

#96.大腸頭包德國香腸外脆內Q - 奇摩新聞

「大腸包小腸」是台灣的特色小吃,台北有師傅發揮創意,用大腸頭包德國香腸,吃來外脆內Q,還有德國香腸的煙燻滋味。明明說是「大腸包小腸」, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#97.[食記] 台北永和-永力旺德國豬腳-德國香腸- 看板Taipei - 批踢踢 ...

作者: foodloveplay (食在愛玩) 看板: Food 標題: [食記] 台北永和-永力旺德國豬腳-德國香腸時間: Tue Apr 5 05:20:33 2011 圖文 ... 於 www.ptt.cc -

#98.[食記]台北 Der Löwe巴獅子德國餐館~不用出國也吃得到道地 ...

有別於一般店家都是買現成的這裡的德國香腸可德國主廚手工製作的喔真的是十分用心呢! 老闆娘推薦我們點的口味甜椒手工香腸、白香腸好好吃喔~我喜歡 ... 於 momogal.pixnet.net