台南將軍藍眼淚的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王花俤寫的 出洋:穿越大埔石刻400年 和李百文的 土地的聲音:聽見臺灣最美好的人‧事‧物【附臺灣土地原音CD】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台南也有藍眼淚也說明:青山漁港的黃昏時有美麗的夕陽,每年的三到六月,當夜幕低垂,更令人期盼藍眼淚的出現。 地區: 臺灣 · 臺南市 · 將軍區.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和時報出版所出版 。

國立臺北藝術大學 博物館研究所 黃貞燕所指導 陳妍君的 博物館、劇場與社區參與: 以大溪木藝生態博物館2018-2019年「文化劇場」為例 (2019),提出台南將軍藍眼淚關鍵因素是什麼,來自於大溪木藝生態博物館、大溪大禧、文化劇場、社區參與、城市音樂劇。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 劉可強所指導 張立本的 苦悶與超克:歷史-現實感的陳映真文學與思想脈動探索 (2017),提出因為有 陳映真、思想、文學、歷史現實感覺、政治的重點而找出了 台南將軍藍眼淚的解答。

最後網站「藍眼淚」罕見現蹤青山漁港台南居民驚喜追淚則補充:藍眼淚 是馬祖具代表性的生態,爆發季節約每年4月到6月,形成原因其實是一種夜光蟲(渦鞭毛藻)的生物,經過海浪及自然風的驚擾會發出淡藍色的螢光,除了 ...

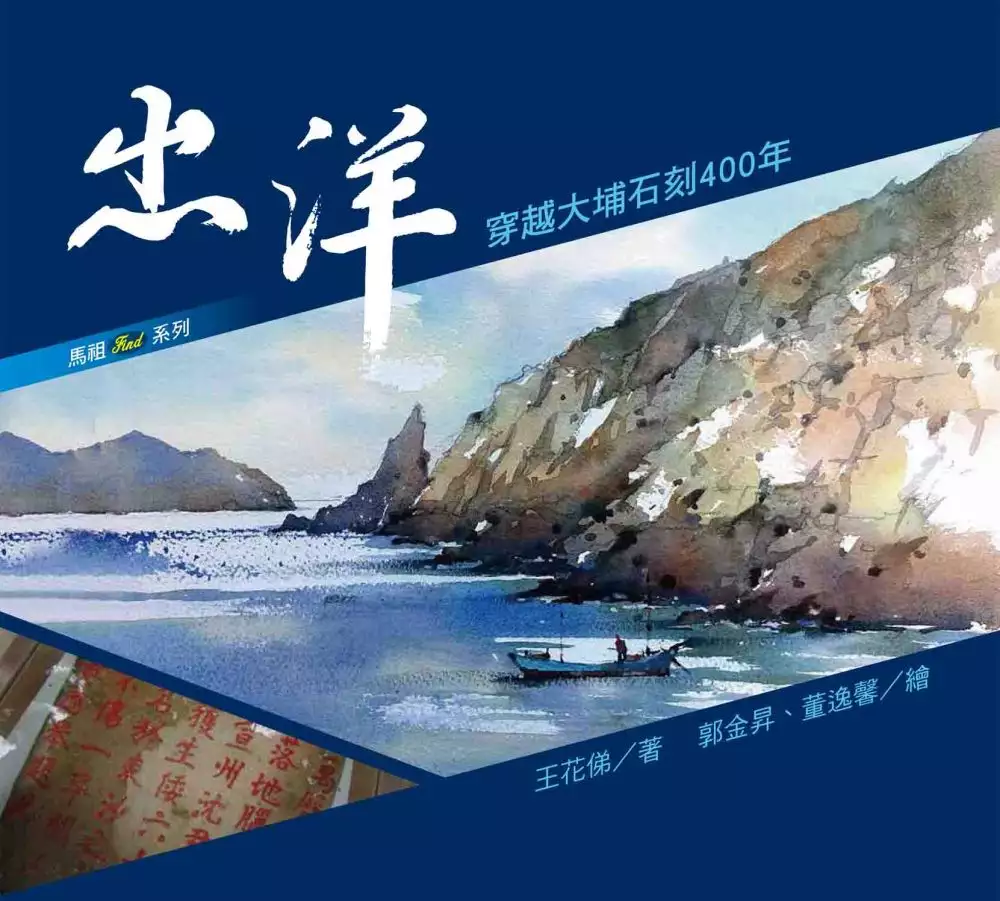

出洋:穿越大埔石刻400年

為了解決台南將軍藍眼淚 的問題,作者王花俤 這樣論述:

16世紀,台海發生了哪些事情? 世界的船隻曾經來來往往,哪些人來了?哪些港口興盛了? 島嶼、港口透過海洋通往世界,世界透過季風帶來財富; 洋人在亞洲路徑,不論南下或北上、或從東往西、由西向東, 環台灣海峽都是必經的航路。 王花俤撰寫,郭金昇、董逸馨繪圖的《出洋:穿越大埔石刻400年》 敘述了在紅花石蒜的簇擁下,大埔石刻見證了這400年的歷史…… 東洋水(俗稱藍眼淚)來了,丁香魚也跟著來了,帶來海鳥的食餌。 黑嘴端鳳頭燕鷗混雜在鳳頭燕鷗群裡,飛到閩江口鱔魚灘的濕地求偶配對,選在馬祖列島下蛋孵育雛鳥;九月趁東北季風起風時,帶著成鳥分批飛向溫暖的南洋群島,周而復始,環台灣海峽的島嶼和

河口溼地,成為牠們飛行的驛站。 黑潮帶來高溫、高鹽影響沿岸氣溫與生態環境。自赤道北上,經過菲律賓呂宋島,流向台灣東部的太平洋,一股湧昇流形成北台灣豐富的漁場,繼續轉往琉球與日本群島,黑潮流經的島鏈號稱東亞島弧。 另一股支流,轉向南中國海與澎湖列島南部海面,強勁的洋流,亙古不斷;而西潮東漸北流東亞,大航海時代卻衝擊古老文明 夏末繁華落盡,馬祖列島時序進入初秋季節;滿山遍野的紅花石蒜接續盛開,一株株火紅的花朵沒有綠葉襯托,依然美麗的紅遍山野。 花開花落生命終須輪迴,在日本稱做彼岸花的紅花石蒜,隔著東海的彼岸,靜靜的開遍東莒島尾的老頭山,紅了大埔石刻,滾滾紅塵牽動四百年前舊事

…… 《出洋:穿越大埔石刻400年》詳細描述離島的離島上,400年前,萬曆四十五年東沙(今稱東莒)據報有倭寇盤據,總兵沈有容派水軍圍東沙島,頭目姚煙門投降,在今東莒老頭山之大埔石刻還雋刻著「萬曆疆梧,大荒落地,臘後狹日,宣城沈君有容,獲生倭六十九名於東沙之山,不傷一卒。閩人董應舉題此」。 這本書提出了歷史的功用在於鑑往知來,跟著沈有容將軍出洋,主動出擊倭寇,平東番、圍東沙、諭退韋麻郎的戰績,善於靈活運用戰術與談判,成就萬曆年間一代名將的地位。戰術往往受限於更高層次戰略與國策指導,發現明初「封疆固守」成為國家的戰略思考,北虜南倭箝制國運生機,一步步走向衰亡;北方修長城沿邊設九鎮,派重

兵以防禦蒙古騎兵南侵;東南沿海,卻採取「片板不許下海」的鎖國政策,原星羅棋布的島嶼,多數被劃定在遷島的命運,一紙遷界的佈告,不但影響數以萬計島民流離失所,不少人被迫下海為寇,源源不斷推向盜寇集團,數以浙江、福建、廣東三省倭患最為劇烈,自古以來這三省得天獨厚發展出海上絲綢之路,以及東西洋交通的樞紐,因為海禁而困住這一帶的海洋活力。

博物館、劇場與社區參與: 以大溪木藝生態博物館2018-2019年「文化劇場」為例

為了解決台南將軍藍眼淚 的問題,作者陳妍君 這樣論述:

本研究以桃園市立大溪木藝生態博物館(以下簡稱木博館)2018至2019年「文化劇場」為研究個案。「文化劇場」的概念由木博館提出,邀請具備社區劇場與地方互動經驗的與戲劇團隊合作,以迎六月廿四與社頭文化為題材,在大溪進行田野調查、採集居民口述與影像等資料;以此為基礎並將居民作為角色的原型,於兩年間創作了《慶公生》與《咱攏係社頭人》兩齣臺語音樂劇,由專業演員、大溪居民、社頭與高中生在文化節慶「大溪大禧」共同演出。透過文獻分析、導演、編劇與參與居民之訪談與研究者的參與觀察,理解木博館開展文化劇場的思考;導演與編劇製作戲劇的思考和歷程;探究擁有不同生命經驗的大溪居民和社頭參與文化劇場的行動與思考。研究

發現,「文化劇場」成為博物館、社區居民與劇場人彼此對話的空間。透過戲劇,為博物館與地方創造了一個對話的公共領域,讓擁有不同生命經驗的居民與社頭人,能夠用他們習慣的生活或說話方式來分享他們的知識與經驗;面對平常較難以自己的力量或是博物館技術處理、更貼近於私領域的情感與課題;體現居民如何面對相對於自己的、所置身的社會網絡。另一方面,「文化劇場」的劇本敘事不再局限於原始脈絡、去脈絡化、再脈絡化單向發展或不可逆的制式公式,而是一種從語境、成員的個人生命經驗至敘事的彼此交會,進而為彼此帶來對話、影響、詮釋上新的可能。

土地的聲音:聽見臺灣最美好的人‧事‧物【附臺灣土地原音CD】

為了解決台南將軍藍眼淚 的問題,作者李百文 這樣論述:

這不只是一個人的夢想,而是一整座島嶼想對我們說的話 毅然辭掉工作的電台女成音師,獨自騎著不熟悉的檔車 載著沉重的收音器材、睡袋及帳篷,一路走過臺灣大小鄉鎮 ──沿途蒐集屬於我們「土地的聲音」 //阿里山竹林因風吹過而婆娑起舞的莎莎聲、台西五條港海邊蛤蜊吐海水而譜出的輕快小調、那瑪夏原住民在午後暖陽中剝玉米粒的脆響、臺南大仙寺清晨濃霧中傳來的悠悠鐘響、梨山上紅色鐵牛車換檔的機械聲、夜風中公園醉人的卡拉OK歌聲、學校裡專屬青春的喧鬧聲、富有魔力的美濃大灶燒柴劈啪聲……// 這些是大家也許從未留意過,來自臺灣土地原味的聲音,李百文獨自完成多人工作量的錄音作業,用敏銳的

心和無比的熱情,錄下各式各樣的臺灣原音,探索紀錄屬於這座島嶼的特有基因。 她展開了一個前所未有的計畫,期望能為不便親身親眼認識臺灣的人,開啟另外一種體驗這片土地的可能和想像。腳下這片我們最親近的土地,無時無刻都在唱著大地之歌,而如果能放下忙碌的視覺感官,張開耳朵,只透過聲音靜靜聆聽,我們認識到的臺灣會是什麼樣? ◤用聽的去旅行,讓臺灣在地的聲音說出土地動人的故事, 勇敢踏上不一樣的路,去聽見臺灣的美好!◢ 【隨書附贈臺灣土地原音CD】 ──收錄10個專屬這座島嶼聲音的故事 得獎紀錄 ★ 本書相關聲音作品榮獲廣播金鐘獎音效獎入圍肯定 名人推薦 ★《看見臺

灣》導演/空中攝影師|齊柏林────感動推薦

苦悶與超克:歷史-現實感的陳映真文學與思想脈動探索

為了解決台南將軍藍眼淚 的問題,作者張立本 這樣論述:

本文建議逼近陳映真的感受,以感受陳映真寫作的思想力量。作者發現,過往研究者皆未察覺陳映真著作版本差異,鮮少自覺研究方式已然刻板,而形成不同程度的閱讀偏差。如何理解閱讀偏差?作者認為也顯示了戰後台灣特定歷史構造中,政治意識形態鬥爭的影響。因此,我們亟需一種方式清理我們的知識狀況,以便有效理解陳映真,以及使陳映真思想能與讀者的知識狀況、歷史、現實,發揮具有積極意義的互動。作者認為,採取「歷史-現實感」的方式感受陳映真文學與思想脈動,將能有不同的啟發。 陳映真總是緊貼著現實動態,思想、苦悶以及嘗試超克:苦悶與超克。舉例而言,陳映真入獄前小說表現的苦惱,主要因感受人們的「定命」狀態。陳映真嘗試

勾動人們警覺但不可得。當我們隨著陳映真的視野看向外在環境,理解革命的不可能,也將察覺1960年代初期小說就帶有陳映真的政治觀等線索。出獄之後,現實問題並未解決,甚至更複雜,使陳映真依然苦悶。但是陳映真出獄後的小說顯現了強烈的對人的不放棄,以對人的無條件信賴為基礎,陳映真採取不同方式換動人警覺「命定」,這是因為陳映真克服了某些思想危機。總結來說,陳映真不斷想著調動人心,使得陳映真文學有動人的力量;而陳映真不斷地回應多層次的現實,則是陳映真思想之難以化約、具有猶待繼續探索之豐富性的原因。

台南將軍藍眼淚的網路口碑排行榜

-

#1.台南藍眼淚✌️青山漁港私房景點鎮海將軍廟 - TikTok

來自健康知道 James健康減重230kg (@odod.tw) 的TikTok 影片:「 台南藍眼淚 ✌️青山漁港私房景點鎮海 將軍 廟 # 藍眼淚 」。原聲- 健康知道 James健康減重230kg。 於 www.tiktok.com -

#2.分享世界的美好【colatour 可樂旅遊】

跨年; 春節; 熱氣球; 楓紅; 蜜月; 極光; 滑雪初體驗; 連休; 民宿; 熱氣球; 藍眼淚; 溫泉; 鐵道 ... 不限, 台北, 台中, 台南, 高雄 ... 不限, 台北, 台中, 台南, 高雄. 於 www.colatour.com.tw -

#3.台南也有藍眼淚

青山漁港的黃昏時有美麗的夕陽,每年的三到六月,當夜幕低垂,更令人期盼藍眼淚的出現。 地區: 臺灣 · 臺南市 · 將軍區. 於 www.peopo.org -

#4.「藍眼淚」罕見現蹤青山漁港台南居民驚喜追淚

藍眼淚 是馬祖具代表性的生態,爆發季節約每年4月到6月,形成原因其實是一種夜光蟲(渦鞭毛藻)的生物,經過海浪及自然風的驚擾會發出淡藍色的螢光,除了 ... 於 www.chinatimes.com -

#5.台南也有季節限定「藍眼淚」!絕美漁港祕境曝光 - 食尚玩家

日前台南市長黃偉哲在臉書粉絲專頁發文分享,藍眼淚首度出現在台南將軍青鯤鯓的青山漁港,海水將夜光藻推送到南防波堤邊,以水波拍打岸邊,就有機會觀賞到 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#6.台南漁港出現「藍眼淚」 遊客趨之若鶩爭賞美景

記者莊漢昌/台南報導最近臺南的漁港出現了絕美的「藍眼淚」現象,吸引了許多民眾到將軍區青山漁港和將軍漁港觀賞。臺南市長黃偉哲表示,這兩個漁港都 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#7.屏東/勝利星村創意生活園區、遺構公園. 完整日式歷史建築 ...

桃林鐵路路廊賞星光藍眼淚 ... 義勇忠誠順勢隨緣是將軍的座右銘。 ... 屏東小旅行:同枝粿仔店→勝利星村→潮州燒冷冰→老夫子彩繪村→台南南台影城。 於 vocus.cc -

#8.臺南將軍首次出現藍眼淚水波拍打上岸散發藍色螢光

實際上,這並非是臺南首次發現藍眼淚蹤跡,過去在安平亞果遊艇碼頭、安平保七南堤、黃金海岸都曾有民衆捕捉到藍眼淚的蹤跡,而現在首度出現在青山漁港,將軍漁港近日也有 ... 於 www.bg3.co -

#9.台南也有藍眼淚!黃偉哲曝光絕美秘境「青山漁港」萬人搶朝聖

黃偉哲表示,藍眼淚首度出現在台南將軍,因海水將夜光藻推送到南防波堤邊,有水波拍打岸邊,就有機會觀賞到藍色螢光。這幅美景,這幾天也成了攝影愛好者 ... 於 city.gvm.com.tw -

#10.台南將軍藍眼淚美景引人潮消防局加強防溺勤務

台南 市將軍區青山漁港及將軍漁港南岸一帶,近日因出現被稱為「藍眼淚」的水域夜景,吸引不少民眾前往觀看,台南市消防局連日組隊派員前往宣導防溺, ... 於 www.cna.com.tw -

#11.台南藍眼淚秘境爆紅!百人擠現場行家反搖頭

台南 市長黃偉哲日前在臉書發文,說明台南將軍青鯤鯓的青山漁港首次出現藍眼淚美景,並貼出自己所拍攝的照片,只見漆黑的海中飄著顯眼的藍色冷光,畫面非常迷幻,讓不少民眾 ... 於 www.beanfun.com -

#12.爭睹藍眼淚! 青山漁港湧現人潮出動消防車待命 - 東森新聞

不用飛到外島!台南竟然也看得到「藍眼淚」,夢想的美景就在台南將軍區「青山漁港」第一次出現!吸引超多人紛紛前來欣賞,人潮像是跨年一樣。 於 news.ebc.net.tw -

#13.不用到馬祖!台南出現藍眼淚這裡看的到| 生活

台南 竟然也有藍眼淚!不必飛到外島,追淚就來台南將軍青鯤鯓的青山漁港,漁港晚間吸引好多遊客和居民排隊來朝聖,不過水中藍眼淚是在漲潮的時候, ... 於 www.bigmedia.com.tw -

#14.馬祖藍眼淚現蹤台南青山漁港市府籲觀賞注意安全

每年4到6月,馬祖沿岸特有的景觀藍眼淚,在台南也能看到。台南市長黃偉哲分享,台南將軍區青鯤鯓聚落的青山漁港,首度被記錄到藍眼淚,而幾年前七股、 ... 於 news.pts.org.tw -

#15.獨家台南也有藍眼淚!現蹤這2個漁港夢幻美景曝光生活- 青山漁港

今年在將軍青鯤鯓的青山港內水域約在4月初看到藍眼淚持續至今,沒想到鄰近的將軍漁港內也首度有藍眼淚現蹤。 將軍漁港的藍眼淚出現在港嘴南防波堤內的水域台南市將軍區 ... 於 fui.7728vvv.com -

#16.藍眼淚罕見現蹤台南! 「在這裡」大批民眾搶看:好驚喜

藍眼淚 的出現季節,大約在每年4月到6月,形成原因其實是一種夜光蟲,經過海浪和自然風的驚擾,會發出淡藍色的螢光,除了馬祖,過去台灣本島在桃園、高雄和 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#17.梅嶺賞螢季4/18開放預約黃偉哲邀賞梅嶺綠螢光、將軍藍眼淚

黃偉哲表示,台南山海景色豐富,在海拔最低的左鎮二寮就能看雲海日出,楠西梅嶺則可看到螢火蟲,不用翻山越嶺,近期還有將軍青山漁港藍眼淚,更是熱門的景點,歡迎大家 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#19.台南也有藍眼淚! 黃偉哲:不用再飛外島了

並開心宣布台南秘境再加一,民眾「不必飛到外島,追淚就來台南將軍青鯤鯓的青山漁港。」 黃偉哲表示,這是藍眼淚首度出現在台南將軍,因海水將夜光藻推送到南防波堤邊,有 ... 於 ftnn.com.tw -

#20.台南青山漁港首現藍眼淚秘境美景引攝影迷夜衝拍攝

台南 市長黃偉哲表示不必飛到外島,要追淚就來台南將軍青鯤鯓的青山漁港。台南秘境再+1,藍眼淚首度出現在台南將軍,由於海水將夜光藻推送到南防波堤邊關係 ... 於 ctinews.com -

#21.體驗臺南漁港漁村文化嚐海鮮觀賞藍眼淚美景

波新聞─鄭緯武/台南. 臺南將軍區青山漁港和將軍漁港因為藍眼淚景觀,成為全國知名景點,各地遊客蜂擁而至。市長黃偉哲向遊客推廌,到漁港觀賞藍眼淚 ... 於 www.bo6s.com.tw -

#22.台南將軍藍眼淚美景引人潮消防局加強防溺勤務

(中央社記者楊思瑞台南16日電)台南市將軍區青山漁港及將軍漁港南岸一帶,近日因出現被稱為「藍眼淚」的水域夜景,吸引不少民眾前往觀看,台南市消防 ... 於 news.cts.com.tw -

#23.獨家》台南也有藍眼淚!現蹤這2個漁港夢幻美景曝光

台南 市將軍區青山漁港最近出現「藍眼淚」造成轟動,北邊的將軍漁港也首度發現「藍眼淚」!台南「藍眼淚」大多在3、4月間出現,7年前在七股國聖港燈塔 ... 於 news.ltn.com.tw -

#24.台南將軍首次出現藍眼淚水波拍打上岸散發藍色螢光

台南 也看得到藍眼淚!台南市長黃偉哲13日在臉書專頁分享,不用飛到外島,在台南將軍青鯤鯓的青山漁港也看得到藍眼淚,也是將軍地區首次出現藍眼淚蹤跡 ... 於 travel.ettoday.net -

#25.青山漁港藍眼淚現正是追淚時刻

【記者賴友容/臺南報導】(大紀元記者賴友容臺灣臺南報導)絕美藍眼淚現蹤台南,吸引民眾到將軍區青鯤鯓的青山漁港追藍眼淚,並陸續分享將軍漁港也可 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#26.[新聞] 台南將軍首次出現藍眼淚水波拍打上岸散發藍色螢光

台南將軍 青鯤鯓的青山漁港出現藍眼淚。 ... 黃偉哲指出,藍眼淚首次出現在將軍地區,因海水將夜光藻推送到南防波堤邊,有水波拍打岸邊,就有機會觀賞 ... 於 disp.cc -

#27.「藍眼淚」罕現蹤台南青山漁港居民驚喜搶看 - 新唐人亞太電視台

歡迎收看今天的好樣Formosa。馬祖的生態奇景 藍眼淚 聞名,沒想到在 台南將軍 區的青鯤鯓青山漁港,也有 藍眼淚 驚喜現蹤!民眾在漁港入口處發現, ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#28.絕美「藍眼淚」台南現蹤!趁現在體驗小鎮風光、大啖在地美食

近期台南將軍區青山漁港與將軍漁港出現藍眼淚,台南市長黃偉哲表示,這兩個漁港都是台南知名的景點,建議大家可以早點來到將軍區體驗小鎮風光及品嚐 ... 於 news.housefun.com.tw -

#29.台南絕美秘境曝光!在地「藍眼淚」

黃偉哲13日在臉書貼出台南藍眼淚的照片,表示台南將軍青鯤鯓的青山漁港就能追淚,讓台南的秘境再加一,「因海水將夜光藻推送到南防波堤邊,有水波拍打岸邊 ... 於 pronews.tw -

#30.台南新祕境! 藍眼淚現蹤這兩個漁港都能看見!

日前在台南將軍區青山漁港、將軍漁港一帶均出現「藍眼淚」美景,消息傳出後引發民眾爭相前去拍照欣賞。對此,台南市長黃偉哲呼籲,當地居民生活作息較 ... 於 www.4gtv.tv -

#31.台南也有藍眼淚! 絕美「追淚地點曝光」免飛外島省機票錢

黃偉哲昨(14)日在臉書興奮分享:「台南竟然也有藍眼淚!」表示不必飛到外島,就可以在台南將軍青鯤鯓的青山漁港「追淚」。黃偉哲指出,這是藍眼淚首 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#32.「藍眼淚」罕見現蹤青山漁港台南居民驚喜追淚

藍眼淚 是馬祖具代表性的生態,爆發季節約每年4月到6月,形成原因其實是一種夜光蟲(渦鞭毛藻)的生物,經過海浪及自然風的驚擾會發出淡藍色的螢光,除了 ... 於 ctee.com.tw -

#33.不用飛馬祖、澎湖!台南這3處也看得到夢幻「藍眼淚」奇景

馬祖「藍眼淚」曾被CNN列為世界15大奇景之一,更是台灣人此生必賞的景色。除了馬祖南竿北竿、澎湖能看見藍眼淚大爆發外,台南安平近期也出現「藍 ... 於 www.elle.com -

#34.「藍眼淚」罕見現蹤台南! 當地民眾超驚喜

台南青山漁港的海面昨(3)晚間出現「藍眼淚」,讓當地民眾都超級驚喜!從畫面可以看到,黑夜中海面上出現波光粼粼的藍色螢光,用肉眼就可以清晰看見 ... 於 news.ttv.com.tw -

#35.台南也有藍眼淚! 絕美「追淚地點曝光」免飛外島省機票錢

黃偉哲昨(14)日在臉書興奮分享:「台南竟然也有藍眼淚!」表示不必飛到外島,就可以在台南將軍青鯤鯓的青山漁港「追淚」。黃偉哲指出,這是藍眼淚首 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#36.「藍眼淚」首度現身台南將軍夢幻美景民眾朝聖

民眾陸續在台南將軍發現藍眼淚的蹤跡,這也是將軍第一次出現藍眼淚,其實台南北門潟湖還有七股,以前曾經也有藍眼淚現蹤,這次將軍又出現藍眼淚美景, ... 於 www.mnews.tw -

#37.台南「藍眼淚秘境」爆紅!百人擠現場搶看行家揭1點傻眼

台南 市長黃偉哲日前在臉書發文,說明台南將軍青鯤鯓的青山漁港首次出現藍眼淚美景,並貼出自己所拍攝的照片,只見漆黑的海中飄著顯眼的藍色冷光,畫面非常 ... 於 www.nownews.com -

#38.藍眼淚神秘美景+1!台南新增夢幻美景秘境引爆人潮- 景點+ - 墨刻

文/景點+ 秀智整理報導. 過去要看藍眼淚美景,必然想到要去馬祖欣賞,但其實台南也看得到!台南將軍區青山漁港最近出現「藍眼淚」,引發攝影愛好者跟 ... 於 www.mook.com.tw -

#39.台南也有藍眼淚黃偉哲細數在地政績

火報記者陳聖偉/ 綜合報導日前在台南將軍區青山漁港、將軍漁港一帶均出現「藍眼淚」美景,消息傳出後引發民眾爭相前去拍照欣賞。對此,台南市長黃偉哲 ... 於 enn.tw -

#40.台南市水域出現罕見「藍眼淚」爆人潮意外帶動防溺宣導

台南 市將軍區青山漁港、鎮海將軍廟及將軍漁港南岸水域,近日出現罕見「藍眼淚」奇景遊客如織,台南市政府消防局順勢把握難得宣導... 於 udn.com -

#41.台南漁港出現「藍眼淚」 遊客趨之若鶩爭賞美景

最近臺南的漁港出現了絕美的「藍眼淚」現象,吸引了許多民眾到將軍區青山漁港和將軍漁港觀賞。臺南市長黃偉哲表示,這兩個漁港都是臺南市知名的景點, ... 於 www.taiwanhot.net -

#42.【本島也有】台灣5個可以欣賞到「藍眼淚」的地方!台南、高雄

但你知道在台灣想看藍眼淚,不一定要跑外島,本島也有機會看到嗎?以下整理台灣本島藍 ... 台南安平港藍眼淚; 台南將軍青山漁港藍眼淚; 高雄永安魚塭 ... 於 eatmary.net -

#43.台南漁港出現「藍眼淚」 遊客趨之若鶩爭賞美景

記者莊漢昌/台南報導. 最近臺南的漁港出現了絕美的「藍眼淚」現象,吸引了許多民眾到將軍區青山漁港和將軍漁港觀賞。臺南市長黃偉哲表示,這兩個漁港 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#44.黃偉哲- 台南竟然也有藍眼淚! 不必飛到外島,追淚就來 ...

台南 竟然也有藍眼淚! 不必飛到外島,追淚就來台南將軍青鯤鯓的青山漁港。 台南秘境再加一,藍眼淚首度出現在台南將軍,因海水將夜光藻推送到南防波堤邊,有水波拍打岸 ... 於 www.facebook.com -

#45.台南旅遊景點》不用飛到外島,在台南就能看到夢幻藍眼淚

青鯤鯓青山漁港藍眼淚照片. 海水將夜光藻推送到青山漁港提邊 ... 於 foodintainan.com.tw -

#46.追完「藍眼淚」來看「綠眼睛」!學甲魚塭池底驚見奇景

台南將軍 漁港藍眼淚美景爆紅,有攝影愛好者發現學甲頭港魚塭池底像是出現「綠眼睛」,魚塭池底有上百個看起來像圓盤的小水坑,陽光一照就有彷彿無數顆 ... 於 www.setn.com -

#47.TRAVELER luxe旅人誌 08月號/2022 第207期

從嘉義布袋港、高雄港、台南將軍港,皆有前往澎湖的航程,甚至還有一日就能往返的南方四島之旅,一望無際的蔚藍 ... 一起航向舉世聞名的藍眼淚、人稱台版奈良的大坵島吧! 於 books.google.com.tw -

#48.一起追「淚」去!台南漁港吃海鮮,追夢幻藍眼淚!

現在台南青山漁港跟將軍漁港也有藍眼淚美景了!快趁天氣好時,帶著孩子一起到漁村感受道地漁村文化,吃道地海鮮美味,晚上追一波夢幻的藍眼淚,寫下不 ... 於 www.mababy.com -

#49.夢幻美景曝! 「藍眼淚潮」再往北現蹤2漁港

最近藍眼淚潮向北延伸,除了北邊的將軍漁港首度發現「藍眼淚」,北門的蘆竹溝港水域更是睽違2年後,再度出現藍眼淚! 月初台南將軍青山漁港因為 ... 於 www.nexttv.com.tw -

#50.「藍眼淚」現蹤青山漁港!大批台南居民搶看

大批台南居民搶看民視新聞/南部綜合報導馬祖的生態奇景藍眼淚聞名,沒想到在台南將軍的青鯤鯓青山漁港,也有藍眼淚驚喜現蹤!民眾在漁港入口處發現,消息一出不少當地 ... 於 tnews.cc -

#51.台南也有藍眼淚! 黃偉哲:歡迎來感受大自然奧妙

(觀傳媒台南新聞)【記者陳彥霖/台南報導】台南將軍區青山漁港、將軍漁港一帶出現「藍眼淚」美景,消息傳出後引發民眾爭相拍照欣賞。 於 news.owlting.com -

#52.不必飛到外島,台南也有藍眼淚! 藍 ...

1541 likes, 10 comments - weiche946 on April 13, 2023: "不必飛到外島,台南也有藍眼淚! 藍眼淚首度出現在台南將軍青山漁港 ..." 於 www.instagram.com -

#53.台南也有藍眼淚!絕美秘境曝光網卻喊:完蛋了

黃偉哲說,藍眼淚首度出現在台南將軍,因海水將夜光藻推送到南防波堤邊,有水波拍打岸邊,就有機會觀賞到藍色螢光。他並提醒,水中藍眼淚在漲潮的時候, ... 於 tw.nextapple.com -

#54.影/「藍眼淚」台南現蹤!青山漁港罕見美景民眾驚喜搶追淚

即時中心/綜合報導「藍眼淚」是馬祖的生態奇景,沒想到台南將軍青鯤鯓青山漁港也驚現波光粼粼的藍眼淚!當地民眾2日傍晚在漁港入口處拍下藍眼淚, ... 於 m.life.tw