台南藝術博覽會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Dachun大君寫的 精靈的日常 和王一韋的 ,,,,, 王一韋都 可以從中找到所需的評價。

另外網站ART TAINAN 2021 台南藝術博覽會-專訪中華民國畫廊協會 ...也說明:擁有豐富歷史資產和傲人美食文化的台南,向來以人文薈萃的古都風華著名,自2012年起,中華民國畫廊協會持續於台南舉辦飯店型藝術博覽會,歷經八年 ...

這兩本書分別來自飛柏創意股份有限公司 和亦安工作室所出版 。

國立臺南大學 視覺藝術與設計學系碩士在職專班 潘青林所指導 沈士慈的 臺南新藝獎十年(2013-2022)觀察之探討 (2021),提出台南藝術博覽會關鍵因素是什麼,來自於臺南新藝獎、美術獎項、城市美術館、城市行銷、藝術博覽會。

而第二篇論文國立雲林科技大學 創意生活設計系 謝子良所指導 荊郁宸的 藝術媒合休閒遊憩產業之初探 (2019),提出因為有 藝術、藝術產業、媒合、休閒遊憩產業、價值共創的重點而找出了 台南藝術博覽會的解答。

最後網站2023台南藝術博覽會開幕匯聚53家展商打造藝術新城則補充:ART TAINAN與臺南新藝獎合作邁入第11年,新藝獎結合了策展機制,在評審方面結合了美術館、藝評、藝術家、畫廊,市場面則與藝術博覽會還有台南畫廊合作,對青年藝術家來說是 ...

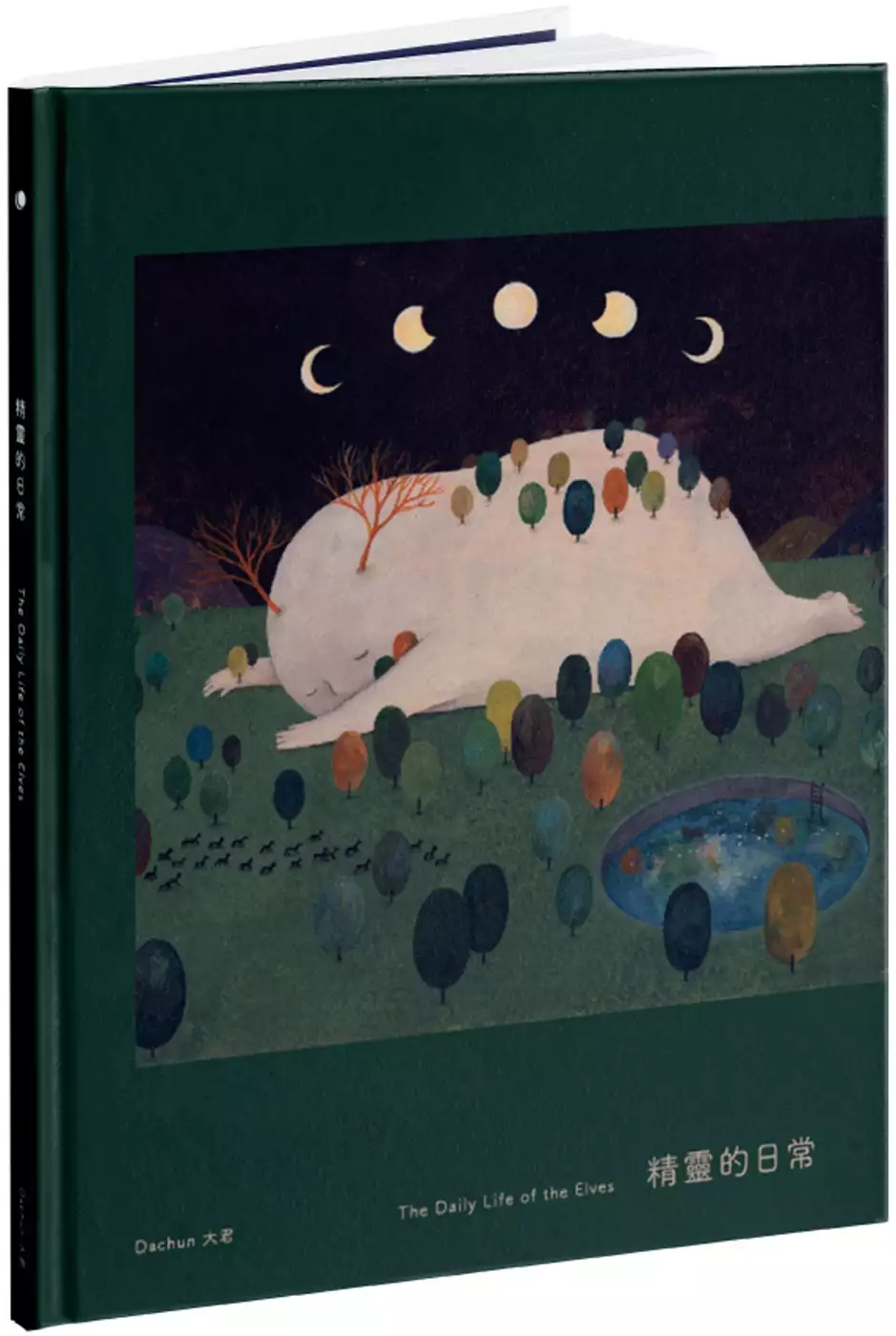

精靈的日常

為了解決台南藝術博覽會 的問題,作者Dachun大君 這樣論述:

// 一本獻給自然的情書 // 繪本《精靈的日常》經由長時間的醞釀與想像,創作者萃取自身繪畫、設計、動畫與服裝的背景養分 ,裡頭蘊含色彩美學的滋養與萬物教導我們的哲理,藉此也想告訴每位讀者:「想像自己是一隻精靈,快樂的穿梭在山林中,去探索自己的天職,毫不掩飾的做你原來的樣子。」 // 創作起源的一念之間 // 回顧自己的創作歷程,大多喜歡繪製溫暖、可愛並且色彩豐富的內容,曾嘗試比較憂鬱的題材 ,但在整個作畫過程中,由於自身的投入會與作品互相影響,導致陷入負面的情緒,自此之後 決定專注於可以傳遞溫暖、快樂且充滿愛與感謝的題材。 精靈系列的產生源於最初漫無目的塗鴉,

後來漸漸形成了一張張有生命的面容,再以臉為主題 ,結合自然物種而延伸出各式各樣的精靈,我想唯有不斷創作才能激發各種巧合吧! // 精靈的日常搶先欣賞 // 在人類還未出現之時,由一群精靈創造了這個世界,這些精靈擁有古老的智慧與神奇的魔力,為大自然帶來生命的樂章。 小精靈們各司其職,身為運輸生命種子的小小螺絲釘,是微小又重要的存在。 小精靈們需要渡過長長的河流,河水精靈聽見了他們內心的呼喚。 森之精靈拾起了生命種子,感受到前所未有的能量。 森之精靈深沉的呼吸,像是一首柔和的搖籃曲,又像一陣溫暖的風。樹木伴隨著成長,整座森林生生不息。 小小精靈們精心打扮,跳起愉悅

的感恩之舞。 本書特色 傳說中許多物種經歷百年甚至千年的生長,他們就會幻化成精,我相信在這個世界上一定存有尚未發現的精靈,他們可能是昆蟲,可能是果實,也可能是山變成的。

台南藝術博覽會進入發燒排行的影片

#art #inkart #painting

【奇石乾坤系列之11 】 創作經驗分享

這是參考位於太魯閣峽谷長春祠附近的溪岩,其實從停車場處遠望是無法看清楚其岩紋及肌理,拜現代科技之賜,用望遠鏡頭拍攝才得以一窺其貌,也才能仔細端詳,並引發自我的創作動機。

將溪岩轉化成如山般的磅礡巨岩,是最近創作常用的手法,且從生紙的紙性漸漸畫成熟紙,並重繪了三次。每次的重繪對我來說都是再一次的疏理,畢竟哪些地方要畫的更緊些,那些地方要放鬆一點,藝術性如何加強?水墨語彙如何融入?主觀用筆寫意與客觀對景寫生如何平衡?都可以透過這樣的過程來重新詮釋與調整。

整體創作時間大概歷經一年左右的時間,不斷用「層層疊染」的概念來積累這件作品,並期望賦予其永恆的生命力與難以取代性。

奇石乾坤系列之11 80.2x80.2cmx2 2019 銀潛紙設色

2019 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會參展作品

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

水墨創作介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797965

水墨材料介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2800158

藝術生活分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2838915

台灣龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797923

水墨藝術分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2823594

台灣露營分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811651

國內旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798133

國外旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811654

空拍經驗分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798208

臺南新藝獎十年(2013-2022)觀察之探討

為了解決台南藝術博覽會 的問題,作者沈士慈 這樣論述:

臺南新藝獎是臺南市政府文化局在100年縣市合併以後由官方辦理的視覺藝術獎項,宗旨在於扶植青年藝術創作、建立藝企媒合平臺及促進當代藝術發展。以「發掘下一個藝術新星」為目標,2013年首屆辦理迄今2022年,十年來共培育了140名40歲以下(獲獎時)的新銳藝術家。跳脫過去官辦獎項以高額獎金作為獎勵、單一展覽場地的思維,臺南新藝獎結合藝術博覽會、臺南特有的巷弄文化、展覽空間及畫廊的藝文產業生態,以城市作為思考,將「獎項機制」與「策展機制」結合,由官方邀請產、官、學界評審及策展人共同評選出獲獎藝術家,透過專業策展人媒合獲獎藝術家到城市中的展覽空間及畫廊;串聯城市多點式的展覽模式,並在展覽時邀請與主題

相關聯之其他藝術家,或與獲獎藝術家的作品可以對話者共同參展,獎項形式別具創意。而臺南新藝獎展覽作為每年三月至四月的城市行銷,已成為臺灣藝術圈日趨重視並關注的活動。本研究透過歷年畫冊文獻研究、相關雜誌評論及深度訪談,爬梳10年來(2013-2022)臺南新藝獎的獎項機制的運作、轉型過程、評審制度、展覽歷程及行銷推廣活動…等,並透過深度訪談在展覽及作品銷售中扮演重要角色的臺南畫廊負責人或經理,分析臺南新藝獎辦理藝企媒合、協助新銳藝術家進入市場、作為公眾展覽的實際成效。研究者除了紀錄臺南新藝獎十年的發展歷程之外,並積極彙整進一步提出未來臺南新藝獎可突破的實際執行相關建議,作為獎項與展覽後續之參考。

,,,,, 王一韋

為了解決台南藝術博覽會 的問題,作者王一韋 這樣論述:

東方文化裡的西方靈魂,無關乎叛逆 奔放喧鬧著的筆觸,無非真誠的自白 ◎ 中國當代藝術 潛力新秀藝術家 王一韋 ◎ ◎ 首本繪畫作品集◎ 《,,,,,王一韋》展現了中國當代年輕藝術家王一韋的坦率,那是一種80後新生代所特有的,最為赤裸的表白。如同逗點在文章中的作用,王一韋的作品與人意猶未盡、接連不斷的快感,像是看著連環漫畫般,享受著層出不窮的趣味,任由想像奔騰在沒有疆界的世界中。然而,在那些看似狂放不羈的筆觸中,仍保有細節的處理,豐沛的情緒如漲放的潮水般湧出。王一韋直接明白地以「我」這個第一人稱表述,似乎所有事情都被誇張放大,在她作品中夾帶的強大能量,便是她在中國當代藝術中獨樹

一幟的理由。 作者簡介 王一韋 1983年生,畢業於天津美術學院油畫系。創作風格大膽又帶有細膩,融合多元媒材,以小尺幅創作居多。上至生活周遭人物,下至偶然翻閱的攝影作品,均是王一韋創作的靈感來源。2009年曾於亞洲藝術博覽會獲獎,2014年作品首度於台灣展出,鮮明風格很受好評,2015年參加台南藝術博覽會,獲得廣大迴響,是當今最有潛力的當代藝術家。 怪樣子 馬丁・古辛得(Martin Gusinde)近來成為世界焦點。這位傳教士兼人類學家,在1919年至1924年間完成了一部關於瀕臨滅絕的瑟爾科南人(Selk’nam,亦稱奧納人,已滅亡)、阿拉卡盧夫人(Alakalufe)和雅甘人

(Yagan)的攝影作品,現在重新在歐美、日本展出。其中雅甘人是土著民族的一支,儘管他們在20世紀50年代被強制遷移並遭邊緣化,但是他們最後的子嗣仍然還在阿根廷的火地島生活。在這個島上,在一座漁民、拓荒者、軍人和土著人共同生活的城市裡,難免存在著緊張的社會關係。 古辛得照片中出現一個又一個怪異的身軀。現在的我們新奇地觀看著幾乎一百年前的他們。我想起我們都在生活中尋找著某種傳說,只是平凡如我們不可能親赴什麼火地島,只像巢中雛鳥等待母親帶回一條蟲子般,飢渴期待外界的各式聲響。在觀看王一韋的作品時,我們回歸成一個孩童,等待著什麼故事,幻想著什麼情節,我想起我知道遠處出差回來的父親,會抉著一則則有趣故

事一同歸來的感覺。我們本來以為自己已成人,且這個年代不可能再存在這種情節了吧-畢竟網路發達,世界已平!但是我們內心深處還是有著這樣被他人啟發的渴望,那真像是一個小孩子的內心。在王一韋的作品面前也有這個感覺。最好還配著一只皮箱,一盞微弱的檯燈。就像是床邊故事一樣,津津有味地聽著。 她從天津到網路上遇見的種種,一群喝酒作樂的少年,正幫人算命的吉普賽女郎,打牌作弊的賭徒,古辛得的瑟爾科南人,內心哭泣的自畫像……她總是試圖捕捉一個關鍵性瞬間的姿勢和眼神,來呈現人與人之間互動及心理狀態,讓人一眼就為畫中故事所著迷。但是沒有關懷,也毫無矯揉造作的描繪-她筆下在俗世間與生活纏鬥的人們,他們粗俗魯莽,或著單純

無知,卻充滿比唯美更吸引人的真實生命力。 今年我在紐約看了愛麗絲・尼爾(Alice Neel)早期紙上作品的個展,她有點像她,不顧一切的描述。但是這個在中國的年輕的她,多了這個世代的怪樣子,我想,是件好事。

藝術媒合休閒遊憩產業之初探

為了解決台南藝術博覽會 的問題,作者荊郁宸 這樣論述:

唯有創新才能因應現代消費模式的轉變,人對於消費開始注重精神及意義性,造就「體驗經濟」,使「創意生活產業」開始廣為流行,將不同領域的產業結合,價值共創出多元化而特殊的經營方式,發揮最大經濟效益。也因大眾愈趨重視休閒遊憩品質,帶動了旅遊風氣,在休閒場域中,除了動態活動,也期望美化環境、增添文藝氣息、培養藝術素養。藝術產業與休閒遊憩業如何透過媒合,充分運用資源,提供藝術家更多的發揮空間,使藝術價值延續下去?設計良好的經營策略,能延長藝術品的保鮮期、提高藝術品和藝術家的曝光度。希望藉由顧客的參與和體驗,促進休閒遊憩產業和藝術經濟的發展,結合環境與社會效益,創造源源不絕的附加價值。本研究目的為:販售藝

術品並提高收入的良好管道、休閒遊憩產業結合藝術資源並提高產值的方式、建立藝術家與休閒遊憩產業間良好之媒合機制,再對此三面向延伸探討。研究範圍以台灣國內藝術產業和休閒遊憩產業為主,對象為藝術家、藝術產業之相關人員、休閒遊憩業者等。本研究以文獻分析法,回溯過去藝術及休閒遊憩產業之狀況,再搜集國內外之案例,最後進行半結構式訪談,從受訪者提出的經驗和建議做歸納統整並分析優劣,做為日後相關業者之參考依據。本研究結論為:「藝術家」運用本身專業美化場域、與休閒遊憩業合作,規劃含有附加價值的活動或商品、與顧客互動,培養藝術素養;「休閒遊憩業者」主要提供藝術家與顧客在空間及資源物質上的需求,在藝術家和顧客之間扮

演重要的行銷企劃角色,協助藝術家和吸引顧客;「顧客、旅客、收藏家」則是藉由參與活動帶來休閒遊憩業的收益、回饋精神感受、增加藝術家的名氣以及宣傳休閒遊憩業的名聲,也因著顧客們不一樣的需求,成為推動三方能夠良好循環的助力。

想知道台南藝術博覽會更多一定要看下面主題

台南藝術博覽會的網路口碑排行榜

-

#1.台南藝術博覽會- 智邦情報站

今年第二次在大億麗緻舉辦的藝術博覽會,包含了來自全國各地的優質畫廊,分別展出油畫、水墨、雕塑、錄像等類型多元的藝術作品,一年一度的藝術盛會,讓台南的美食之旅增添 ... 於 www.url.com.tw -

#2.台南國慶日活動

... 藝術季、八里城市沙雕展、2023台灣設計展、桃園地景藝術節、世界客家博覽會、2023國慶煙火、日月潭花火音樂嘉年華、南投世界茶業博覽會、雲. 國慶晚會8 ... 於 twirlv9h.goapr.gr -

#3.ART TAINAN 2021 台南藝術博覽會-專訪中華民國畫廊協會 ...

擁有豐富歷史資產和傲人美食文化的台南,向來以人文薈萃的古都風華著名,自2012年起,中華民國畫廊協會持續於台南舉辦飯店型藝術博覽會,歷經八年 ... 於 www.ic975.com -

#4.2023台南藝術博覽會開幕匯聚53家展商打造藝術新城

ART TAINAN與臺南新藝獎合作邁入第11年,新藝獎結合了策展機制,在評審方面結合了美術館、藝評、藝術家、畫廊,市場面則與藝術博覽會還有台南畫廊合作,對青年藝術家來說是 ... 於 newnet.tw -

#5.台南藝術博覽會11日盛大開展黃偉哲歡迎民眾春遊展開ART ...

台南藝術博覽會 創立初衷是希望活絡藝術市場,建立藝文活動、藝術產業平台,每年匯集逾千件藝術作品,至今邁入第10年,成功將台南藝博打造為每年必逛展覽,並活絡台南旅宿 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#6.2023年ART TAINAN台南藝術博覽會十大展品精選推薦! ...

1.99°度藝術中心/宮敬婷/帝江與孰湖 · 2.日帝藝術/曾美禎/震卦(雷) · 3.丹之寶/蕭博駿/幻象極境 · 4.木木藝術/林義隆/標本室 · 5.外琨塔Vaikuntha藝術生活中心 ... 於 www.bella.tw -

#7.『 2021 Art Tainan 台南藝術博覽會』 - 藝星藝術中心

黃志超Dennis HWANG. 出生/ 廈門1941年. 1972 紐約普拉特藝術學院研究. 於 www.stargallery.tw -

#8.藝文求才

2023 FLAME TP VIDEO ART FAIR 台北錄像藝術博覽會會展服務人員. 大苑藝術會展有限 ... 台南市, 高雄市, 屏東縣, 台東縣, 花蓮縣, 澎湖縣, 金門縣, 連江縣. 不限區域. 不限 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#9.ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會:重回跨國參展的年代

ART TAINAN 2022 台南藝術博覽會由社團法人中華民國畫廊協會(TAGA)自2012年開始辦理,在充滿文化氣息的台南城市呈現著台灣藝術產業的經典面相, ... 於 www.tatlerasia.com -

#10.ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會盛大開幕

社團法人中華民國畫廊協會(TAGA)舉辦台南藝術博覽會邁入第11屆,今年整合歷屆的經驗,特別以在地能量為主要的訴求,除了已曝光的與本土品牌及在地 ... 於 www.youtube.com -

#11.南臺科技大學

... 博覽會展現學生年度實踐成果. 南臺科技大學輔導和你想的不一樣系列活動之 ... 2023年國際藝術文化節&異國市集. 於 www.stust.edu.tw -

#12.臺南新藝獎|客房就是我的展場~2018台南藝術博覽會

作為開春後首場的藝博會,第六屆台南藝術博覽會(ART TAINAN 2018)將於3月16日至18日再度於大億麗緻酒店盛大登場,呈獻51間來自台灣以及亞洲地區的優質 ... 於 lifeintainan.com -

#13.ART TAINAN 2021 台南藝術博覽會

2021年開春第一檔飯店型藝術博覽會- ART TAINAN即將於3月12日至14日在香格里拉台南遠東國際大飯店閃亮登場! 於 www.accupass.com -

#14.四大策略打造ART TAINAN 2021 台南藝術博覽會開春重磅登場

社團法人中華民國畫廊協會主辦的ART TAINAN 2021台南藝術博覽會(以下稱台南藝博),於3月11日在香格里拉台南遠東國際大飯店B1金城廳舉辦展前記者會。台南 ... 於 www.atanews.net -

#15.世客博進入倒數10天「客之繹術」展現新北客新美學

台南 · 高雄 · 屏東 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 離島 · 政治頻道 · 社會頻道 · 生活頻道 ... 博覽會,一一感受歷史與藝術的力量!新北市政府客家事務局 ... 於 www.taiwanhot.net -

#16.大臺南會展中心ICC Tainan - | 展覽、會議、活動| 臺南市歸仁區 ...

皮諾丘的夢之旅in台南人形娃娃交流販售會. 12月17日上午10:30 – 下午3:30. 活動訊息. 臺南國際玩具博覽會. 2024年1月20日上午10:00 ... 於 www.icctainan.com -

#17.台南藝術展覽

機器x材料x藝術超展開; 台南藝文活動| LUCfest 貴人散步音樂節art tainan 台南藝術博覽會十周年,將於3月11~3月13日以全新面貌盛大在台南晶英酒店展開, ... 於 ahoznakopecku.cz -

#18.目前您搜尋的關鍵字為: 台南藝術博覽會Art Tainan

博客來搜尋,關鍵字:台南藝術博覽會Art Tainan,分類:全館, 於 search.books.com.tw -

#19.到哪都能看展覽! 台南藝術博覽會首推VR線上藝術展 - 銘報

2020 V ART TAINAN線上展廳參與畫廊總計47家,共有300件作品參與展出,喜愛藝術的民眾可至台南藝術博覽會官網就可以免費觀展,彷彿親臨現場,感受作品與 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#20.2023世界客家博覽會,光影藝術結合客家文化,兩大主題館全 ...

2023世界客家博覽會|台灣館. 在台灣館中,集合桃園、新北、台北、新竹、苗栗、台中、南投、雲林、台南、高雄、屏東、花蓮、台東等14個縣市,也有臺 ... 於 bobowin.blog -

#21.亞果攜手台南藝術博覽會台灣首度遊艇繞港藝術鑑賞

亞果遊艇集團透過品牌資源,為台灣藝術界注入新的觀展形態,17日與ART TAINAN 台南藝術博覽會合作,首次將藝術展品,移師至遊艇內展出,18日邀請VIP ... 於 www.ctee.com.tw -

#22.展覽檔期表

ART TAIPEI 2023 台北國際藝術博覽會 · more · 社團法人中華民國畫廊協會, 886-2 ... 新北市鞋類商業同業公會台南市皮革製品商業同業公會, 0285122899;06 2592024, 世貿一館. 於 www.twtc.com.tw -

#23.Art Tainan 2023 台南藝術博覽會ROOM 724

2023台南藝術博覽會| 首都藝術中心Room724 · 展覽日期:2023年03月17日(五)至19日(日) · 預展時間:2023年03月16日(四) · 展覽地點:台南晶英酒店| ... 於 www.capitalart.com.tw -

#24.台南藝術節

FOCASA也要用「快樂」,把大家都黏在一起!. ART TAINAN 2023台南藝術博覽會– Klook 客路. 活動介紹. 每年開春最期待的藝術盛會,ART TAINAN 2023 台南 ... 於 hoods26w.rajan.info.np -

#25.ART TAINAN 2022 台南藝術博覽會3/11~3/13 台南晶英 ...

2022第十屆台南藝術博覽會將於3月11至13日於台南晶英酒店舉辦,持續匯集別具特色、優質的畫廊與開拓眼界的藝術項目,建立一個活絡的藝術交流平台! 於 art.tut.edu.tw -

#26.台南藝術博覽會53國內外展商參展

2023台南藝術博覽會將於明天起至19日於台南晶英酒店展出,共有包含日、韓畫廊在內的53家展商參展,並提供獲得台南新藝獎的3名優秀藝術家展出舞台, ... 於 www.cna.com.tw -

#27.ART TAIPEI 2023 亮點來囉!145家畫廊參展主題展區水墨 ...

(台灣英文新聞/藝文組綜合報導)台北國際藝術博覽會(ART TAIPEI)將於10 ... 2023台灣國慶晚會10/8空軍台南基地 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#28.ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會盛大開幕

ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會盛大開幕 ... 社團法人中華民國畫廊協會(TAGA)於3月16日在台南晶英酒店盛大開幕,匯聚53家展商,結合臺灣在地品牌與貴賓 ... 於 www.191art.com.tw -

#29.ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會

今年台南藝博將於3月17日至19日於台南晶英酒店舉辦,匯聚53家展商,在疫後時代共有3家日本畫廊、1家韓國畫廊首次參展,展現對畫廊協會與對台灣藝術市場的信心。 於 www.artist-magazine.com -

#30.ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會打造疫後跨國展覽

社團法人中華民國畫廊協會(TAGA)於2月23日在臺南市美術館二館宣告ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會宣傳正式啟動。臺南市美術... 於 today.line.me -

#31.台南藝術展覽 - znakujemesruzenkou.cz - 李長榮化工高雄廠

機器x材料x藝術超展開; 台南藝文活動| LUCfest 貴人散步音樂節art tainan 台南藝術博覽會十周年,將於3月11~3月13日以全新面貌盛大在台南晶英酒店展開, ... 於 znakujemesruzenkou.cz -

#32.台南藝術博覽會展1800件作品

【本報台南訊】「ART TAINAN 二○二一台南藝術博覽會」昨天在香格里拉台南遠東國際大飯店開幕,這場藝術饗宴今天開展,展期三天,展出藝品逾一千八百 ... 於 www.merit-times.com -

#33.《占星行運》系列套書| 陪你預知生命中的陰晴圓缺

2020 台中藝術博覽會. 2019 台南藝術博覽會. 2019 《夢的棲息-張維元繪畫創作展》. 2018 福爾摩沙藝術博覽會. 2016 《時光流影》 張維元雙個展. 2016 ... 於 www.zeczec.com -

#34.2022 台南藝術博覽會- 凡亞藝術空間Fun Year Art Gallery

2022 台南藝術博覽會. 凡亞將推出澳洲藝術家Joi Murugavell,日本藝術家玉分昭光(Akimitisu Tamawake),及台灣藝術家郭書瑜一共三位藝術家之作品來參加台南藝術博覽會。 於 www.funyearart.com -

#35.2023世界客家博覽會

2023世界客家博覽會是台灣第一個以「族群」為主題的博覽會,以台灣為起點接軌國際,串連全球多元的客家文化,讓台灣成為世界客家族群的文化交流平台。 於 www.hakkaexpo2023.tw -

#36.台南藝術展覽 - quercusseleccion.es

由臺南市文化局主辦,每年亦於台南藝博展出的臺· art tainan 台南藝術博覽會十周年,將於3月11~3月13日以全新面貌盛大在台南晶英酒店展開,精選家畫廊 ... 於 quercusseleccion.es -

#37.2023台南藝術博覽會#門票惠優惠中

ART TAINAN 2023台南藝術博覽會匯集國內外精選畫廊以及豐富多元的藝術品型態,每年更與臺南市文化局合作,支持年輕藝術家,推廣並媒合藝術新秀與畫廊聯合展出, ... 於 www.tainanoutlook.com -

#38.老屋窗花架構台南400年繽紛文化意象2023 ART TAINAN 3月登場

第十一屆ART TAINAN 2023台南藝術博覽會,將於3月17至19日,在台南晶英酒店展出,並於3月16日舉辦貴賓預展。主辦單位社團法人中華民國畫廊 ... 於 art.ltn.com.tw -

#39.《廣告雜誌Adm》 11月號/2019 第335期 - 第 34 頁 - Google 圖書結果

... 台南市美術館董事長黃光男、陽獅集團亞太區董事合夥人暨北亞區首席執行官林真 ... 藝術博覽會秘書 c REAT 1 v E Aw A R D S. 34 Adm | 335 NOVEMBER REPORT ・報導. 於 books.google.com.tw -

#40.ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會

ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會將於3月16日至3月19日在台南晶英酒店登場! 333畫廊帶來的藝術家各自創造出屬於自己的世界觀,向觀眾闡述他們對於世界的自我認知,以 ... 於 333-gallery.com -

#41.2023 台南藝術博覽會03/17開展

今年台南藝博將於3月17日至19日於台南晶英酒店舉辦,匯聚53家展商,在疫後時代共有3家日本畫廊、1家韓國畫廊首次參展,展現對TAGA與對台灣藝術市場的信心 ... 於 turnnewsapp.com -

#42.三月天跟著ART TAINAN 藝術博覽會一起由台南吧!

台南藝術博覽會 即將開展。 (右)333畫廊_getFreaky_Like A Ghost 邁入第9年的ART TAINAN台南藝術博覽會,今年將移往香格里拉台南遠東國際大飯店, ... 於 www.ccartsc.com -

#43.ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會登場!藝術的城市動能與 ...

2023 年邁入第11 屆的台南藝術博覽會(ART TAINAN)3 月16 日於台南晶英酒店開幕,匯聚53 家展商,結合台灣在地品牌,突破性地與在地共11 家藝文場館 ... 於 www.kaiak.tw -

#44.台灣創新技術博覽會10/12正式開跑

三大主題館中「未來科技館」聚焦AIoT智慧應用、淨零科技、生技新藥與醫材、人文運動科技藝術、精準健康、半導體及太空科技等7大技術領域,並規劃以 ... 於 www.moneydj.com -

#45.2022 Art Tainan 台南藝術博覽會

Explore 2022 Art Tainan 台南藝術博覽會from Der-Horng Art Gallery on Artsy. March 10 - March 13, 2022. 於 www.artsy.net -

#46.ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會啟動國內外品牌與在地 ...

中華民國畫廊協會於臺南市美術館二館宣告ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會宣傳正式啟動。臺南市美術館自開館以來已成為全台灣的重要藝文據點, ... 於 newsmedia.today -

#47.駁二藝術特區: 首頁

... ,衝突是一股美好的力量。 被歷史塵封的陳舊倉庫,時光凝結了種種發展跡象,因為藝術 ... 2023高雄漾藝術博覽會參展名單公告 · 2023駁二賀禮祭- 小手體操【第二波招募品牌 ... 於 pier2.org -

#48.〈藝點新聞〉ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會!城市行銷

社團法人中華民國畫廊協會(TAGA)於3月16日在台南晶英酒店盛大開幕,匯聚53家展商,結合台灣在地品牌與貴賓合作,與在地藝文場館聯合「館際聯盟」, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#49.ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會三月盛大登場

而第十一屆ART TAINAN 2023台南藝術博覽會,即將在2023年3月17日(五)至19日(日),於台南晶英酒店盛大登場,並在3月16日(四)舉辦貴賓預展。 歷屆ART ... 於 artemperor.tw -

#50.2023台南藝術博覽會早鳥購票方案 - 屏東美術館

每年3月,由社團法人中華民國畫廊協會(TAGA)舉辦的台南藝術博覽會即將來臨!今年已來到第11屆的ART TAINAN 2023集結國內外53家畫廊,展出超過1500件當代作品, ... 於 ptam.ptcg.gov.tw -

#51.免衝台北!故宮國寶遊台南翠玉白菜作客南美館3個月

... 圖〉長卷動畫、「富春印象」沉浸式劇場等數位作品。歡迎民眾漫遊台南府城,感受藝術與科技交織的感官饗宴。(賴俊佑) 於 www.setn.com -

#52.台南藝術博覽會×台南新藝獎古都有藝思- 生活- 中時

「2019台南藝術博覽會ART TAINAN」、2019台南新藝獎14日在台南大億麗緻酒店隆重登場,台南市文化局長葉澤山指出,台南新藝獎及藝博會今年雙雙邁入第7 ... 於 www.chinatimes.com -

#53.台南雙十節活動

2023世界客家博覽會2023-08-11~2023-10-15. 「2023 世界客家博覽會」將是 ... 屏東雙十活動:斜坡上的藝術節屏東縣一年一度藝文盛事「斜坡上的藝術節」將在 ... 於 flukyhjd.anojdevkota.info.np -

#54.三天限定!藏身於五星級飯店的台南藝術博覽會

當客房和浴室變成展場想去不一樣的地方?又想要有藝文氣息? 向大家推薦「 Art Tainan 台南藝術博覽會」! 藝術博覽會, 藝術, 畫廊, 台南, ... 於 vocus.cc -

#55.藝博會網路聲量雅加達居東亞之冠廖康樾:台灣藝術產業IG ...

高雄都更博覽會報名 · 藝術投資 · 財訊695 期 · article-cover · 廖康樾歷任金融與電商業界高階主管,大學講師,藝術產業顧問,收藏資歷超過20年。 藝博會 ... 於 www.wealth.com.tw -

#56.水墨藝博2023 融合藝術與科技展現收藏新趨勢 - 經濟日報

水墨藝博於2015年成立,是首個專注於當代水墨的藝術博覽會。水墨藝博旨在 ... 台南大灣指標案公開「遠雄東御苑」3房賣最好 · 台灣好農深耕微型品牌數位 ... 於 money.udn.com -

#57.台南藝術博覽會

台南藝術博覽會. 展期. 日期:2021-03-11 ~ 2021-03-14. 地點. 台南香格里拉大飯店. 展期:2021/3/11(四)~2021/3/14(日) 時間:3/11 貴賓預展15:00~19:00pm 3/12~3/13 ... 於 www.imavision.com.tw -

#58.「2023台灣設計展」10月6日登場5大展區遍佈全城

... 台南,後年度在彰化,也能辦理的越來越好。藉由這個展,讓許多很棒的設計 ... 藝術工坊衛星展區|新北市府一樓大廳、新北捷運環狀線 品味漫遊、設計 ... 於 www.moea.gov.tw -

#59.2023 TAxT桃園科技藝術節登場!「從心開始AI」鎖定人工 ...

... 博覽會(London Art Fair,以下簡稱倫敦藝博會)將more · 設計 · 工業 · 時尚 · 建築. 最新內容. 2023台灣 ... 台南; 台南老屋; 威尼斯建築雙年展; 燈 ... 於 www.mottimes.com -

#60.ART TAINAN 2023台南藝術博覽會

ART TAINAN 台南藝術博覽會在台南五星級飯店晶英酒店盛大登場,結合53家國內外畫廊,55個展間,超過250位藝術家合作,此展覽超過1500件當代作品,精采非凡。 · 活動期間有2 ... 於 www.klook.com -

#61.2023 Art Tainan 台南藝術博覽會

青雲畫廊邀請您參加2023 Art Tainan 台南藝術博覽會2023 Art Tainan 台南藝術博覽會青雲畫廊展位|709 貴賓預展| VIP Day 3月16日(四) 15:00-19:00 公眾 ... 於 www.cloud-gallery.org -

#62.三月天的台南藝術行,產官學藏群策群力

春寒料峭時節,南部的陽光很溫暖,灑著陽光的午後,邁入第9屆的ART TAINAN 台南藝術博覽會(台南藝博)在3月14日於香格里拉台南遠東國際大飯店畫下精彩句點,4天的展會 ... 於 www.aga.org.tw -

#63.春遊古都.尋訪新藝:2023台南藝術博覽會串聯在地藝術能量

由社團法人中華民國畫廊協會(TAGA)主辦,邁入第十一屆的「ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會」(以下簡稱台南藝博)在3月17至19日於台南晶英酒店盛大揭幕 ... 於 artouch.com -

#64.台南藝術博覽會2022 x 田奈藝術【 730 】 | 當代藝術家的推手

來自各個不同國家背景環境下的藝術家,透過這些創作媒介靈感帶領觀者們進入他們的內心世界,各個獨特表現手法都使田奈藝術更期待台南藝術博覽會2022的 ... 於 tw.ginhuanggallery.com -

#65.國際藝術家共同參展,結合在地人文與新媒材的藝術饗宴! ...

ART TAINAN 2023 台南藝博將於3 月17 日至19 日於台南晶英酒店舉辦,是畫廊協會年初第一場春季藝術博覽會,今年共匯聚53 家展商,更首度於後疫情時代邀請3 ... 於 www.wowlavie.com -

#66.2022 ART TAINAN 台南藝術博覽會|大雋藝術展間Room 700

台南重要藝術盛會「ART TAINAN 2022 台南藝術博覽會」今年迎來十週年慶,首次於台南晶英酒店舉辦,除了同場推出一連串精彩遊程與講座活動,更匯集56家 ... 於 twnewshub.com -

#67.台北。逛展覽

台南 台糖長榮酒店 · 宜蘭村却溫泉酒店 · 宜蘭礁溪老爺酒店. 熱門城市:. 全部基隆台北 ... 2023 第三屆刺客方舟紋身藝術博覽會活動日期Date :2023/11/... 立即購票 · 高雄市. 於 tour.ibon.com.tw -

#68.Art Tainan 台南藝術博覽會

Art Tainan 台南藝術博覽會。 13672 個讚。第十一屆台南藝術博覽會將於2023年3月17日至19日登場,持續匯集別具特色、優質的畫廊與開拓眼界的藝術項目,建立一個活絡的 ... 於 www.facebook.com -

#69.ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會行旅藝術新城,重演主題 ...

ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會即將於3月17日在台南晶英酒店揭幕。匯聚53家國內外展商,與當地深度合作,打造具備本土特色的飯店型藝術博覽會。 於 artouch.com -

#70.2023 台南藝術博覽會(ART TAINAN ) 推出「旅行地圖」及「館 ...

ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會由社團法人中華民國畫廊協會(TAGA)自2012年開始. 於 life.taiwan368.com.tw -

#71.嘉義光影藝術展

19檔台北藝術展和音樂活動一一重構楊德昌展台灣文博會台北藝術博覽會 ... 2023台南景點精選》25個必訪打卡點,一同漫遊新舊府城– Klook 客路部落格. 必去 ... 於 pornow7q.eatatcharlies.com -

#72.打響三月!《ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會》開啟疫後 ...

今年開春最期待的《ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會》,將於3月17日至3月19日在台南晶英酒店舉辦;共匯集53家展商,更有三家日本畫廊、一家韓國畫廊在 ... 於 www.wepeople.club -

#73.台南藝術博覽會去年受疫情波今年參展間數、人數創新高

記者林雪娟/南市報導藝術大爆發!邁入第九年的台南藝術博覽會去年受疫情影響停辦,今年參展藝廊、展間數和藝術家都創新高,為打響南藝博名號, ... 於 www.cdns.com.tw -

#74.台灣館!世界客家博覽會的聚光燈 - 個人新聞台

... 台南三個「獨立展區」後;通往「六堆展區」,高雄繁複的「觸動未來客 ... 爬上之字型的「藝術山丘」,近九點,夜慢慢靜下來。夢工廠廠長是創作坊團隊中 ... 於 mypaper.m.pchome.com.tw -

#75.台南藝術博覽會2023 - 高士畫廊Loftyart Gallery

台南藝術博覽會 2023. 2023.3.15 – 17 台南晶英酒店721展位台南市中西區和意路1號 art-tainan.com 於 lofty-art.com -

#76.台南藝術展

歷屆ART TAINAN 台南藝術博覽會一景。. 圖畫廊協會提供· art tainan 台南藝術博覽會十周年,將於3月11~3月13日以全新面貌盛大在台南晶英酒店展開,精選53 ... 於 lekarnavalasskemezirici.cz -

#77.台南藝術博覽會:600室ART TAINAN 2022 (3.10-13.2022)

此次台南藝博多納藝術帶來15位亞洲不同世代及風格藝術家的平面與立體的作品,體現多納藝術當代風尚及品味! 於 www.donnaart.com.tw -

#78.同時展出超過800件作品的藝術饗宴~ 大億麗緻酒店8-9F

這次很幸運,受邀參加【2014年台南藝術博覽會】的開幕晚會,. 今年舉辦的更盛大精采,參展的作品與藝廊眾多,喜歡藝術的朋友,. 於 mimihan.tw -

#79.水墨藝博2023 融合藝術與科技展現收藏新趨勢

闊別三年,以水墨藝術為主題的博覽會水墨藝博在文化藝術盛事基金的支持下於今秋載譽回歸。水墨藝博2023作為致力於水墨藝術的開創性藝博會,將首次以橫跨數 ... 於 www.thehubnews.net -

#80.國內外53展商齊聚台南藝術博覽會開展 - 中嘉| 新聞網

已經連續舉辦11年的台南藝術博覽會,從今(17)日開始,在台南市晶英酒店舉辦,來自日本和韓國畫廊在內,總共有53家展商參展,展場也提供今年台南新藝 ... 於 news.homeplus.net.tw -

#81.Art Tainan 2023 台南藝術博覽會《燃える次世代》 2023.03.16

Art Tainan 2023 台南藝術博覽會《燃える次世代》. 涅普頓藝術即將在明日襲捲南台灣! 歡迎各位蒞臨參觀,感受次世代藝術家燃燒藝術天賦的曠世之作。 於 neptune-gallery.com -

#82.台南藝術博覽會

1K posts - Discover photos and videos that include hashtag "台南藝術博覽會" 於 www.instagram.com -

#83.ART TAINAN 2016 台南藝術博覽會

2016.03.17 (Thu) – 2016.03.20 (Sun) 台南大億麗緻酒店Tayih Landis Hotel Tainan 大河美術展間:911 RIVER ART Exhibiting Room: No.911. 於 www.riverart.com.tw -

#84.【2013 台南藝術博覽會】3/23-3/25 台南大億麗緻酒店鳴槍開跑

今年台南藝博會全新升級,不僅參展畫廊報名踴躍,更獲得台南文化局的支持,將展出首屆台南新藝獎六名獲獎新秀的作品,成為大台南地區視覺藝術重要的指標 ... 於 boylondon.tw -

#85.台南藝術展覽 - quelquesmotsdam.fr

機器x材料x藝術超展開; 台南藝文活動| LUCfest 貴人散步音樂節art tainan 台南藝術博覽會十周年,將於3月11~3月13日以全新面貌盛大在台南晶英酒店展開, ... 於 quelquesmotsdam.fr -

#86.台南藝術展覽

機器x材料x藝術超展開; 台南藝文活動| LUCfest 貴人散步音樂節由臺南市文化局主辦,每年亦於台南藝博展出的臺· art tainan 台南藝術博覽會十周年,將於3 ... 於 budvidet-online.cz -

#87.ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會

社團法人中華民國畫廊協會(TAGA)於2月23日在臺南市美術館二館宣告ART TAINAN 2023 台南藝術博覽會宣傳正式啟動。臺南市美術館自開館以來已成為全台灣的 ... 於 enn.tw -

#88.【ART TAINAN 2022】台南藝術博覽會展覽時間/地點、門票

今年ART TAINAN 2022 台南藝術博覽會將於3月11日至13日首次在台南晶英酒店閃亮登場,匯集國內外52 家展商,精選畫廊以及豐富多元的藝術品型態,以嶄新的 ... 於 threeonelee.com -

#89.2019台南藝術博覽會再造城市風華

ART TAINAN 2019台南藝術博覽會將於3月15日至17日再度於大億麗緻酒店盛大登場,今年主題為「古都風華、活力再現」,結合府城百年風華與藝術活力,展現51間來自海內外 ... 於 www.artist-magazine.com -

#90.双方藝廊參與Art Taipei台北國際藝術博覽會- Exhibition - KOHA

過去重要個展於台南絕對空間;重要聯展於台南市美術館、關渡美術館、双方藝廊、安卓藝術;亦曾受邀於法國、日本、美國、澳洲參與聯展與駐村計畫。 Jo ... 於 koha.tw