台南 地瓜片的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦好吃編輯部寫的 住在田中央!農夫、土地與他們的自給自足餐桌 可以從中找到所需的評價。

國立清華大學 環境與文化資源學系所 張瑋琦所指導 李秋雲的 蘭嶼達悟族的米食接觸歷程 (2021),提出台南 地瓜片關鍵因素是什麼,來自於蘭嶼(紅頭嶼)、達悟(雅美)、白米、飲食選擇。

而第二篇論文嘉南藥理大學 保健營養系 顏名聰所指導 高士陽的 在地食材開發介護食品之研究 (2021),提出因為有 銀髮族、介護食品、在地食材、咀嚼障礙的重點而找出了 台南 地瓜片的解答。

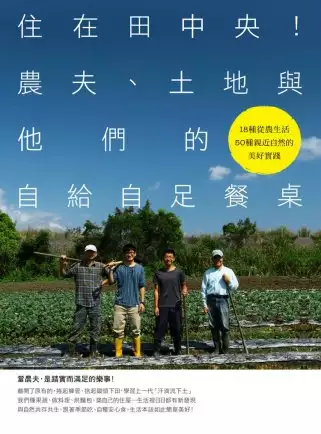

住在田中央!農夫、土地與他們的自給自足餐桌

為了解決台南 地瓜片 的問題,作者好吃編輯部 這樣論述:

住在田中央的樂農日日!土地教我們的事,比什麼都寶貴 18種從農方式,50種親近自然的日常實踐,與自給自足餐桌 日出而作、自種果蔬,享受與地為伍的踏實生活,美好忠實記錄 「土地,是我們的老師,更是一切生活的源頭!」在台灣有一群與土地為伍,天天學習生活裡每件新鮮事的人,從農之後的日常,比從前快樂百倍!他們種果蔬、做料理,甚至設計自己的住屋、好友相揪組農場、推廣農村,土地帶給他們的一切,是身心靈的完全滿足。 ◎和你想得不一樣!我們這樣當農夫◎ 左手寫歌,右手種稻-南澳自然田裡的歌手夫婦 有環保意識的科技新農-專研魚菜共生的種植達人 辦一間以菜換蔬的書店-工程師與設

計師的務農實踐 和國際志工一塊兒下田-捍衛糧食正義的漂鳥農夫 新移民再造活力有機村-有熱情的農青新勢力……… 原本是工程師、捷運列車長、設計師、科技公司主管、高學歷的博士生、台商主管…看似有大好人生的他們,怎麼開啟從農之路的呢?帶你走訪這群務農無悔的人,大家將述說如何一步步實踐,從無到有,構築不同面向的快樂農生活!自然農務的美好、對環境的重視,使他們離開了原有的,決心捲起褲管、捨鋤頭下田,學習上一代「汗滴流下土」的踏實人生。 ◎不再埋頭苦耕!從農有更多可能◎ │自種自吃.樂農家庭│ 與土地緊依相連的樂農家庭,他們住自己設計的住屋、後院則是成片的鮮摘蔬菜箱!小孩天天在

自家後院學習「田間自然課」、吃天然蔬果,或者手作有機鮮食餵養毛孩子,讓狗狗在野菜園裡奔跑嬉戲,與好友、家人一塊兒親密生活! │自成一圈.小村生活│ 深山裡或平原上座落的多個小村落,基於對環境的友善共識,大家聯手種稻、種蔬果、做烘焙,手作生活所需、開書店築民宿、辦起銀髮族的有機食堂…串連每一個家庭,形成了自然村、有機村,甚至原民部落,自成一處供應彼此生活無虞的樂活之地。 │成群樂農.揪伙組織│ 從一個小農民開始,到好友們一起合力築農場,老農新農一起自給自足之餘,也讓生活面向更廣更多元,有的辦食農教育與體驗、有的提供作物給幼兒園當營養午餐、有的更與外國志工接軌一同務農…,讓農務

延伸成能分享的共同樂事。 書中將分享18處樂農組織及家庭,皆默默耕耘又好客,是土地的好朋友,與自然共存共生、隨四季時序流轉,特別懂得土地孕育出來的好味道。大家以呵護土地與下一代的心,認真用心種各類作物,在全台形成多處聚落,藉由不同的田間故事與饗樂餐桌,了解他們如何親近土地,跟著季節吃、自種安心食,將田裡恩賜變成桌上佳餚! 此外,還要教你跟著農夫吃健康,60道簡單烹調的原味料理,或學做醃漬保存、無添加佐餐醬料,從天然吃食開始著手,進而體會從土地而生的美好豐盛。 1. 全台走訪.18種農生活!50位農夫如何從農,各有精采故事可說,務農不再只有一種面向和身份。 2. 貼身側寫

.農夫的日常!詳述農友們一步步親近地土的過程、友善環境的農耕法與在地生活實錄。 3. 美味純粹.跟著農夫吃!示範安心吃原味的60道手作食譜,以及教你分辨真心好食材的田間自然課。

台南 地瓜片進入發燒排行的影片

📌我們的影片都提供「CC中文字幕」。這是一個YouTube的功能! 用手機看的話,請你把我的影片右邊上面的三個點「...(直的)」按一下! 可以設定字幕! 謝謝大家❤️🧡💛💚💙

去台北回來之後,發現我的腳踏車被拖吊了,所以我和ED去安平把腳踏車找回來,但是越是遇到這樣的狀況,我們也要更加的好好吃飯吧!

去了我很喜歡的麻辣香鍋,還吃了地瓜片與檸檬冰糖地瓜~~

大家腳踏車也有被拖吊的經驗嗎? 哈哈

----------------------------

❤️訂閱l구독 : bit.ly/2JFyo17

📖Facebook : bit.ly/2FUeH3p

🌟Instagram : bit.ly/2JnpPXp

📩Email : [email protected]

📬信箱的地址在這裡:70199台南成功大學郵局第7-84號信箱。

喜歡請幫我們訂閱按讚,你們的鼓勵,

能夠支持著我拍出更好的作品!

재밌게 보셨다면 좋아요, 구독 부탁드려요!

--------------------

• Track Info:

Title: Fresh

Artist: Ikson

Genre: Dance & Electronic

Mood: Bright

Download / Stream / Support: http://bit.ly/2ECErTW

–––

• License:

You’re free to use this song in any of your videos, but you must include the following in your video description (Copy & Paste):

Fresh by Ikson https://www.soundcloud.com/ikson

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/V5bC7eHuAHc

–––

• Contact the artist:

https://soundcloud.com/ikson

https://www.instagram.com/iksonofficial/

https://open.spotify.com/artist/0oaw4...

https://twitter.com/Iksonofficial

https://www.youtube.com/channel/UCyB3...

https://www.facebook.com/iksonmusic/

https://www.patreon.com/ikson

https://ikson.bandcamp.com/track/earl...

https://iksonmusic.wordpress.com/

https://equipboard.com/ikson

–––

• Main Playlists:

Artists: https://www.youtube.com/channel/UCht8...

Genres: https://www.youtube.com/channel/UCht8...

Moods: https://www.youtube.com/channel/UCht8...

–––

• Follow us:

Facebook https://goo.gl/BBxPNx

Twitter https://goo.gl/WJnMWV

Instagram https://goo.gl/5EgBhP

SoundCloud https://goo.gl/KfElaU

Song: Ikson - Paradise (Vlog No Copyright Music)

Music promoted by Vlog No Copyright Music.

Video Link: https://youtu.be/glMhD3EU46k

蘭嶼達悟族的米食接觸歷程

為了解決台南 地瓜片 的問題,作者李秋雲 這樣論述:

本文聚焦於達悟族如何適應「白米」這個外來食材,取代芋頭成為日常主食。本文分作三個時期進行討論:「不食白米期(1895年以前)」、「米食引入期(1895-1945 年)」以及「米食盛行期(1945 年至今)」。本研究第二章進行地圖分析及歷史資料分析,1895年雖曾有西班牙人、荷蘭人、美國人、漢人、巴丹島人的登島紀錄,但幾乎沒有白米交流的事實,族人仍沒有食用白米,可稱作「不食白米期」。第三章著重於分析日治時期相關史料,1895至1945 年期間日本軍方及學者對蘭嶼展開多項研究,與族人有比較緊密的接觸,除了給予工作者白米作為酬勞,亦將族人帶往臺灣大島進行觀光。這時期雖與白米有接觸但生活中依然沒有依

賴白米,可稱作「米食引入期」。第四章進行多方面的資料統合,因1945 年後大量外移人員及宗教進駐、族人前往臺灣大島工作、現代化發展及國家政策的影響,白米在族人的生活中奠定成為「必需食材」基礎。此時,全島通電、電冰箱的運入、交通運輸便利、餐廳設立更為激烈,白米與族人的關係越加密不可分,可稱作「米食盛行期」。第四章最後一節透過民族誌書寫以呈現現今族人的飲食方式及影響飲食選擇的因素。本研究結論是:大部分達悟族長輩仍以芋頭地瓜為主食,接受長照照護者或年長無法到田裡農務的會隨家人食米。若同住家庭仍種植芋頭,回流的族人縱然依舊懷著旅台時的食米經驗,亦會日常食用芋頭,而家中無種植芋頭或未與原生家庭同住的回流

族人則趨向食用白米飯。本研究發現家庭對食用芋頭支持度較弱,將促使孩童直接選擇食米。學校開發民族教育教導傳統文化之餘,營養午餐亦儘量安排每周一次的食用傳統飲食,以提升孩童恢復食用芋頭。白米造成達悟族的飲食變遷並非一朝一夕所成,需從歷史脈絡去追尋族人的身體經驗,無法單憑檢討現在重不重視芋頭文化來解釋之。達悟族對白米的適應歷程雖不長,但族人食用白米是經過了飲食的選擇,而人口流動對飲食的改變往往超過自然環境所帶來的影響,「以白米為主食」在年輕的達悟族人生活當中早已根深蒂固。

在地食材開發介護食品之研究

為了解決台南 地瓜片 的問題,作者高士陽 這樣論述:

台灣社會人口老化嚴重,行政院預估將於2025年老年人口正式突破20%,於此對於適合銀髮族的飲食設計愈發重要。日本於2014年推出名為Smile Care Foods的「新介護食」理念,對於改善國內外的銀髮族飲食都十分的有幫助。本研究主要目的將藉由質性研究方式來了解現代人對於在地食材以及介護食品的認知,以問卷為主,觀察為輔,探究現代人對於飲食的看法與偏好用於開發創新介護料理。本研究以居住在高雄及台南的35歲以上和中高齡作為研究對象,用SPSS進行統計分析。總共發放100份問卷,回收有效問卷100份,本研究採用統計方式為敘述性統計,採立意抽樣法。透過標準食譜卡的製作及食品危害分析管制點,作為選擇

介護食品的背後考量。經問卷的結果開發標準食譜卡,並分別製作5道甜食「三色地心巧克力」、「四色果風牛乳軟糕」、「角泥小鬆餅」、「柳東咖啡牛乳雪花糕」、「玉祥皇帝金錢捲」以及5道鹹食「薯泥芝士燒」、「五行白米露」、「酪泥芝士一口燒」、「藥膳低烹雞片」、「果香地瓜小丸子」。