台大藝術史研究所口試的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江凌青寫的 媒體.藝術.新潮:江凌青藝評集 和芮樂偉.韓森的 絲路新史:一個已經逝去但曾經兼容並蓄的世界都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自藝術家 和麥田所出版 。

國立臺灣大學 中國文學研究所 曹淑娟所指導 葉叡宸的 地因人重,即景見心:清代地方園林志的典範追尋與文本重構 (2019),提出台大藝術史研究所口試關鍵因素是什麼,來自於園林志、典範追尋、文本重構、重修、儒家治道、地方記憶。

而第二篇論文國立臺灣大學 人類學研究所 陳有貝所指導 尹意智的 從玉器看台灣東部考古學研究 (2018),提出因為有 台灣史前玉器、大坌坑文化、卑南文化、階層社會、玉器消失斷層論的重點而找出了 台大藝術史研究所口試的解答。

媒體.藝術.新潮:江凌青藝評集

為了解決台大藝術史研究所口試 的問題,作者江凌青 這樣論述:

江凌青就讀研究所後,即開始進行現、當代藝術、新媒體藝術與電影美學理論的書寫工作。赴英國留學時,她每個月定期撰文並發表於《藝術家》與《藝術收藏+設計》雜誌,與讀者分享英國舉辦的藝術展覽內容及相關文化發展現象與趨勢。 本書收錄江凌青所有發表於《藝術家》與《藝術收藏+設計》雜誌的藝術展覽報導與文化觀察評論,以及數位藝術評論獎入選及得獎文章,附錄並收錄江凌青的繪畫作品。這本書是江凌青以藝文記者與藝評人身分所書寫匯集的著作,而對於未來有心從事藝術評論與報導書寫工作的年輕人,也是一個極佳的範本。

地因人重,即景見心:清代地方園林志的典範追尋與文本重構

為了解決台大藝術史研究所口試 的問題,作者葉叡宸 這樣論述:

園林作為中國社會文化的特殊人文空間,反映著獨特的人地關係。從微觀的園林空間而言,作為活動主體的士階層,通過歷時性人際互動與密切人文活動,形成具有士人生命特徵的主體空間。從宏觀的地域圖像來看,園林空間亦與周遭地域環境、時代氛圍共構成特殊的文化圖像,其意義也持續積累、層疊。當上述資訊通過書寫,而被聚集、凝縮,在系統的表意形式當中成為一種文本類型時,相對會釋放出更為豐富的活動者心態、社會文化等意義。在中國園林的發展中,大量詩文創作形成了園林文學的豐富圖像。從唐代開始,出現了以「園林」為主題的專志。「園林志」為編輯者有意識地以園林為中心進行選擇、編排的文本,包含了一座或多座園林的相關記文、詩歌、史地

與人物記錄等訊息,部分亦包含園林圖繪。相對於單篇的園林詩歌詞賦、記文雜筆,園林志有著豐富多元的文本內容、園林訊息,更能照見園林在特定時間片段的形象,以及歷時性發展下的流變樣貌與整體空間精神。並且,園林志編輯者通過特殊視角閱讀、觀看、理解園林的意識觀點、動機心態及其過程,亦值深思。從唐到清,隨著園林文化的發展,園林志在質、量上逐漸成熟。晚明時期,鄒迪光《愚公谷乘》、祁彪佳《寓山志》記自家園林,以個別園林為主題。祁彪佳《越中園亭記》綜錄家鄉紹興地區園林,則是繼北宋李格非《洛陽名園記》後,地方園林群志的代表。園林志作為一種明清文學研究的新材料與思考路徑,有助於我們理解當時的文人文化、思維模式以及生命

實踐。在清代,除了個別私家園林專志之外,出現一類以特定地方人物典範為書寫主題的園林志。不同於私家專志自記家園的形式,編輯者出自對人物的仰慕情感,主動搜集相關園林詩文紀錄。在記憶的追尋當中,不僅展示園林過往的地理、歷史樣貌,同時也描繪出後人記憶當中的人物生命形象、人格精神。本文試圖透過八本具代表性的地方園林志,嘗試在文化地理學、集體記憶、視覺文化與物質文化的研究視角中,討論園林志在「文本重構」的歷程中,「記憶」如何被生成、「人物典範」如何被塑造?使得在園林志文本空間中的「景」當中,呈現豐富的人、地共構意義。其中,園林志選編的動機、觀念與行動過程,乃是本文所關注的焦點。本文所討論的園林志橫跨清代三

百年,這類地方園林志在人物記憶的蹤索過程中,編輯者仰望昔日賢人,試圖彰顯人物的德行美範。同時也希望透過園林人物記憶的召喚,樹立特定精神指標,繼而對政教、文化、地方風土民情產生影響,不僅與整體的時代氛圍緊密相關,也同時是士人對於園林所在地方的深刻認同。論文在人與空間、地方雙向建構的意義脈絡當中,觀看園林作為獨特的社會、文化空間,說明編輯者如何在「追念」與「不朽」的時間意識當中,以特定的編輯意志、動機與目的導向,進行「實體空間」與「文本空間」的重修,重新賦予園林不同的空間意義,展示「園林」作為「時相話語」的豐富時代意義。透過清代地方園林志的研究,本論文發現園林作為傳統文士隱逸思維的載體,並非純然只

是士人退處避世的「壺中天地」。在集體記憶的追想當中,園林乃是具有地域文化精神的重要象徵,展示士大夫群體的社會價值認同,以及儒家士人治平天下精神,嘗試介入地方社會教化的期許及實踐。換言之,園林志當中的詩、文、圖像,乘載了後人想像與追憶中園林與園主共構的生命形象,同時也具備儒者面向鄉里空間、時代群體的承擔與關懷,形成一特殊的地方記憶論述話語。在現行園林文化、園林文學相對著重文人個體在生活美學、空間經營、生命實踐的研究成果上,本文進一步說明園林空間的社會文化屬性,並對園林與集體記憶、地域文化的人文活動現象做出推衍與創發性的詮解,發現園林從「內向性」的空間締構、生命自省,走向了「外部性」的社會參與、公

共關懷實現。本文除了揭示園林志文本系統的價值與意義,更透過園林志的觀察,從新材料中提出多元研究視角與方法,有助於讀者理解園林與人物、鄉土、社會、時代乃至於儒家知識體系等議題的關聯,進而提供了整體清代文學、社會文化、士人思想更多元角度的觀察及認識。

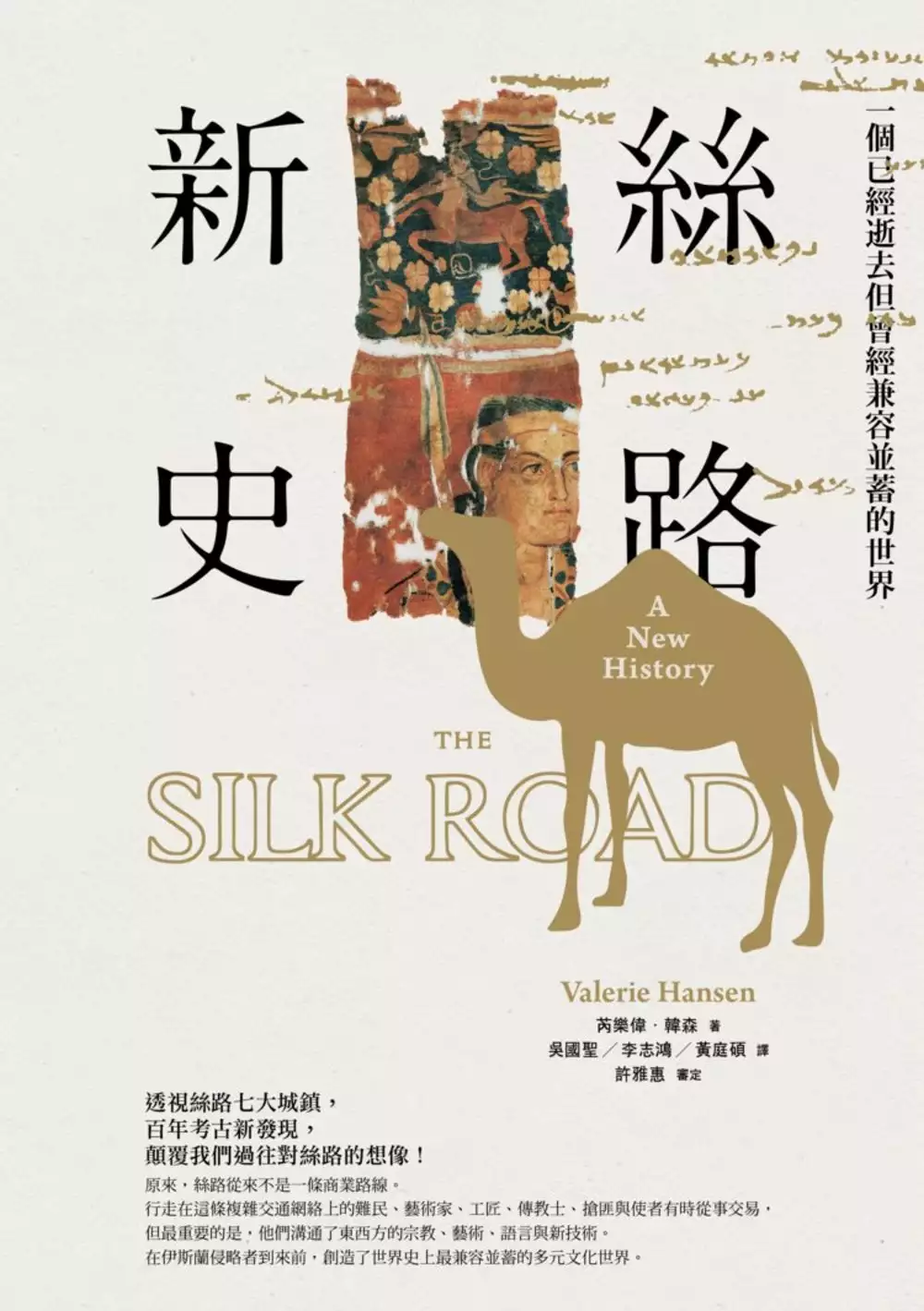

絲路新史:一個已經逝去但曾經兼容並蓄的世界

為了解決台大藝術史研究所口試 的問題,作者芮樂偉.韓森 這樣論述:

耶魯大學教授韓森曾與中國學者榮新江主持北京大學中國古代史研究中心與耶魯大學歷史系合作的「重聚高昌寶藏」計畫。《絲路新史》根據絲綢之路上七個地點 (其中六處在中國西北地區,一處在撒馬爾罕外圍)考古發掘的文書和文物,寫成一部關於絲綢之路的新史。「絲路」二字首次出現在在德國地質地理學家李希霍芬 的地圖中,隨著後人不斷沿用此一名詞,加上(對漢、唐、貴霜、羅馬等官方歷史)的傳統研究推波助瀾,絲路作為一條貿易之路並以絲綢為貿易大宗的錯誤形象漸 漸成形。本書見解處處挑戰傳統觀點,解讀近百年絲路沿線綠洲出土文物與文書,衝擊人們過去對「絲路」歷史的錯誤觀點與想像。例如: 絲路不是從長安一路通往羅馬的一

條商路,而是由多個短程路線斷續組成。 漢帝國和羅馬帝國(大秦)從未發生直接貿易(考古出土最早的羅馬硬幣屬於拜占庭帝國)。 絲綢更常被當成貨幣而不是商品。 對絲路居民而言紙張比絲綢更為珍貴。 絲路城鎮市集上販售的更多是當地產品,而非舶來品。 絲路的主要旅人不是商人,而是受地方戰火波及而流離失所的難民與使節團。(在尼亞發現的近千件西元三、四世紀佉盧文書中僅一件提及「商人」。) 絲路貿易的常態是綠洲居民短程、以物易物的小規模貿易。 作者撰寫本書時特別重視這條道路上交易最為頻繁的商品之一:回收再利用的紙張,以及文書的書寫、保存及其攜帶的祕密。絲路居民很少銷毀紙

張,而是收集起來再 利用。寫了字的官文書、契約等紙張最後成為紙鞋的鞋底、紙糊塑像和其他隨葬品。這些文書以絲路上多元文化的多種語言寫成,如古漢文、梵文、粟特文、佉盧文 等,其中許多是只有少數學者能理解的死語言。當考古學家用蒸汽把這些文物分開時,隱蔽的紙張層被分離,記載在紙上的祕密躍然呈現。通過這些紙張,考古學家 閱讀著有關布匹價格、財產糾紛、醫藥處方以及一千年前某市集中關於一個女奴價格的記載。出土文書在《絲路新史》一書佔有重要位置,這些文書提供難得的機 會,讓我們能夠洞悉絲路上一般人的生活圖景,並且有機會識別出事件的主要參與者、交易的主要貨品、沙漠旅隊的大致規模,以及貿易對這些地方的影響。

閱讀本書後,讀者會發現絲路上更有趣且更頻繁發生的是文化、宗教信仰和技術上的交流,比起過去我們以為的貿易之路,其歷史重要性有過之而無不及。其中敦煌石 窟更是絲路社群維持近千年的宗教寬容特質的體現,藏經洞就像一個時空膠囊,佛教僧人似乎是有意識地保存用梵文、于闐文、吐蕃文、回鶻文和粟特文書寫的摩尼 教、祅教、基督教、猶太教與佛教諸文本,確保這些珍貴歷史不受伊斯蘭侵略者的破壞。 內容特色 集合百年考古發現的重新詮釋,顛覆一般人的絲路想像 「若根據任一時間點的運載量、交通量或旅人數量是評估一條路線,那麼絲路可說是人類史上旅行量最低,或者說是最不值得研究的一條路線。不過絲路改變了歷史⋯⋯

儘管絲路不能算是一條商業路線,但它具有歷史重要性——此路線網是地球上最著名的文化動脈,溝通著東西方的宗教、藝術、語言與新技術。」——《絲路新史》 「隨不同族群沿著不同路線穿越中亞,東西之間的文化交流確實發生了⋯⋯難民、藝術家、工匠、傳教士、搶匪與使者全都沿著這些路線前行。他們有時從事交易,不過那不是他們旅行的主要目的。」——《絲路新史》 作者簡介 芮樂偉.韓森(Valerie Hansen) 美國耶魯大學歷史系教授,主要研究領域為中國唐宋社會史、中國絲路社會文化史。著有《開放的帝國:1600年前的中國歷史》(The Open Empire: A History of Chin

a to 1600)、《變遷之神:南宋時期的民間信仰》(Changing Gods in Medieval China, 1127-1276)。 譯者簡介 李志鴻 臺大歷史所博士生,研究興趣是東亞佛教王權、古代國家與國際關係、以及東亞跨域的文化交流。 許雅惠 國立臺灣大學歷史系助理教授,耶魯大學藝術史系博士。從中國青銅時代的考古與美術入門,後來注意到「復古」在中國文化中的特殊地位,開始研究漢代以降的復古藝術,同時也關注古代的大眾傳播媒體--印刷圖籍--在知識傳播中扮演的角色。曾任職故宮博物院,策劃數檔展覽。 黃庭碩 臺大歷史所博士生,研究領域集中在唐五代,對於地域文化

、政治與社會的互動諸課題懷抱著高度的興趣。 吳國聖 臺大歷史所博士候選人。專攻非漢語文獻與歷史語言學研究,目前主要研究內陸亞洲史與蒙古帝國史。 引言 第一章 在中亞的十字路口上:樓蘭王國 第二章 通往絲路語言知道:龜茲和克孜爾石窟 第三章 中國與伊朗之間的中途點:吐魯番(高昌) 第四章 絲路商人粟特人的家鄉:撒馬爾罕和索格底亞那 第五章 絲路的世界之都終點:歷史長安、現代西安 第六章 絲路歷史的時空膠囊:敦煌石窟 第七章 佛教與伊斯蘭教進入新疆的大門:于闐 結論:橫貫中亞的長程陸路史 作者韓森教授中文版自序 自二○○一年起陸續在西安、太原發現數座粟特墓葬

,令人驚喜萬分。二○○四年四月,中、法雙方的研究機構在北京共同舉辦了一場研討會,會議結束後,約有十五位與會的外國學者繼續前往西安,參訪西安市考古所(現在改為西安市文物保護考古院)。由於時值學期當中,北京的中國學者們無法與我們一同前往。 當我們在機場辦理登機時,櫃檯詢問我們的領隊是誰。大家面面相覷,心想像這樣一群持有美國、英國、日本、法國、加拿大護照的旅客,若是在紐約或巴黎機場,大概不會碰到這個問題。但在中國,我們需要一個領隊帶領。於是,我自願作大家的領隊,在接下來三天的旅程中,我得到此生最大的榮耀:每個人都稱我「女薩寶」。「薩寶」這個詞是粟特文中用來稱呼商隊首領的,就我所知,歷史上沒有

一個粟特薩寶是女性,換句話說,我是有史以來第一位女薩寶! 在考古所所長孫福喜與史君墓發掘者楊軍凱的幫助下,我們在西安有一趟充實的旅程。我們看到史君墓的墓葬(考古報告於二○一四年正式出版),以及墓中出土的粟特文、漢文雙語墓誌 (見本書第五章)。之前在北京的會議中,孫福喜已經發表了漢文墓誌,吉田豐也譯出了粟特文部分,現在有機會目睹實物。當考古學者們將石槨開箱時,我們因強烈的保存劑而咳嗽,接下來葛勒耐(Frantz Grenet)一面看著石槨上的圖像,一面解釋著這些圖像的意義—有時甚至在我們還沒有意會到畫面的構成之時。這是場愉快的參觀,大家貢獻自己的想法,有時出現爭執,像是葛勒耐認為當中一位

神祇屬於摩尼教或道教,魏義天(Etienne de la Vaissiere)則不同意這個看法。往後數年,學者們持續在期刊、論文中爭論著彼此的見解,但我永遠記得在西安考古所密閉的庫房中,大家第一次見到這些複雜難解的圖像時的情景。 當時在場的絲路學者還有我研究所時代的同學與朋友盛餘韻(Angela Sheng),日本學者荒川正晴與森部豐,法國學者童丕(Eric Trombert),他比任何外國學者都瞭解敦煌文書與中國農業,以及英國的歷史語言學者尼古拉斯.西姆斯-威廉姆斯(Nicholas Sims-Williams),他所英譯的粟特文古書信已是公認的定本。 國際化是絲路研究的特點

,也是它迷人之處,來自各國的學者自由地分享他們關於絲路文書與文物的見解,就像古絲路上的綠洲一樣,歡迎信仰不同宗教的人群來此定居、崇拜各自的神祇。在絲路研究的頭一百年(一八九五—一九九五年),學者們隱然各有分工:歐洲與日本學者研究粟特文、佉盧文、吐火羅文、藏文、和闐文等死文字,而除了季羨林等少數例外,中國學者多半研究漢語資料。近年來,也有臺灣出身的學者研究起絲路上的死文字。 這本繁體中文譯本的問世,我要感謝四個人。任教於台灣大學歷史學系的許雅惠教授,她在耶魯大學藝術史系取得博士學士,在跟我考資格考的學生當中,她是第一個選擇中古絲路作為口試領域的。當麥田出版社與她聯繫,表達出版中文版的興趣

時,她推薦了三位研究生來翻譯:吳國聖,台大歷史系博士候選人,專攻蒙古帝國史與內陸亞洲史,負責翻譯第一章至第四章。李志鴻,就讀台大歷史系博士班,研究東亞的王權與宗教,翻譯第五、六章。黃庭碩,目前也就讀台大歷史系博士班,關注唐代後期南方的士人與政治,負責第七章、前言與結論。由於絲路涉及的人名、地名眾多,為求翻譯的一致正確,二○一三年秋天,他們每個月定期聚會討論。翻譯完成後,許雅惠教授仔細地修訂了中文譯稿。我感到非常幸運,有一群人如此審慎地翻譯這本書。 韓森 於耶魯大學 7/5/2015 結論:橫貫中亞的長程陸路史 如果說任一時間點的運載量、交通量或旅人數量,是評估一條路線重要性的唯

一判準,那麼絲路可說是人類史上旅行量最低,或者說是最不值得研究的一條路線。 不過絲路改變了歷史,多虧有那些設法橫越部分絲路或全程的人,將自己的文化如異國種子般帶到遙遠的土地上播種。他們在新的家鄉茁壯,與本來就住在當地的居民通婚,而且往往持續與後來的新族群融合。作為經濟活動持續發展的據點,這些綠洲城市宛如燈塔,吸引著更多的人越過高山、穿過沙海而來。儘管絲路不能算是一條商業路線,不過它具有歷史重要性——這個路線網成為地球上最著名的文化動脈,溝通著東西方的宗教、藝術、語言與新技術。 嚴格說來,絲路指涉自中國往西,通過中亞,抵達敘利亞(及其後地點)的所有長程陸路路線。這條路上沒有任何不尋常的地景會吸引

飛越上空者的目光。描述此路所經之地特徵的不是人造物,而是百分之百自然的高山隘口、山谷,以及沙漠中的泉水。這裡沒有任何道路鋪設,絲路的系統性繪圖直到二十世紀才出現。從西元三至十一世紀——亦即中國勢力深入此區域的高峰期——生活在各個路線上的人不曾使用「絲路」一詞。請記住,一八七七年,李希霍芬首次在地圖中(見彩圖2—3)使用「絲路」之前,這個詞根本不存在。 這些路線可回溯至人類的起源。任何能走路的人都有辦法長途跋涉、穿越中亞。在遙遠的史前時代,人們沿著這些路線遷徙。現存最早的跨境貿易證據大約出於西元前一千兩百年,我們發現產自于闐的玉出現在黃河以北河南省安陽的商王墓。中亞周邊各社會間的接觸,像是中國、

印度、伊朗,在西元前第一千紀一直持續著。

從玉器看台灣東部考古學研究

為了解決台大藝術史研究所口試 的問題,作者尹意智 這樣論述:

本論文是關於臺灣新石器時代「玉器」如何出現,在史前社會中扮演何種角色,及對玉器在最後如何消失作相關的討論。由下而上地藉由玉器在不同時期社會文化中所佔有的地位,反思東部考古學的內容;同時對「玉器」與「史前社會」視為相互對話的能動性主體,試圖與現今主流的玉器研究、史前社會變遷論述對話。玉器的出現,可以追溯到東亞玉器發展的脈絡。本文一方面觀察大坌坑文化出現玉器的脈絡;另一方面也從玉器出現的脈絡檢視大坌坑文化的社會現象。筆者認為大坌坑早期,人群由西側進入,與澎湖地區有著強烈的交流互動關係,當時尚未出現玉器;大坌坑晚期,東部玉器工匠的移入,是為第二次人群移入的結果之一;也就是在大坌坑晚期,玉器文化由長

江下游的用玉文化的工匠,偶然進入台灣東部的結果。第二批人群進入台灣所攜帶的技術、文化,既包含中國南方的農業技術如稻米文化;也帶著北方特有的生產與工業技術,如辨認閃玉的技術。新石器時代中、晚期玉器不斷發展演進,由全台各地皆可見玉器大量的出現,與玉器尊貴物品(prestige good)的不斷出現,史前玉器生產演進為「為交換而生產」(production for exchange);本文經由玉器「專業化」、「商品化」,與「權力具象化」的討論,說明新石器時代晚期的東部已經出現階層社會。最後在新石器時代晚期,玉器隨著鐵器時代來臨而突然消失。有愈來愈多的證據說明,玉器生產的連續性發生嚴重的中斷;玉器在鐵

器時代消失是突然發生。筆者認為鐵器時代外來物品玻璃珠與瑪瑙珠進入台灣史前社會,並不是造成玉器消失的原因;玻璃珠、瑪瑙珠進入台灣社會的脈絡,卻是在玉器裝飾品、階級社會真空的狀態下趁勢而入的結果。