台師大本部的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡錦堂寫的 漫畫 台北高校物語 和徐聖凱的 日治時期臺北高等學校與菁英養成都 可以從中找到所需的評價。

另外網站小犬逼近高雄、台東完成防颱整備也說明:甲仙工務段表示,台20線明霸克露橋鋼便橋因卡努颱風受損已於9月28日修復並 ... 台北市中正區師大路. 7房(室)1廳7衛 52.37坪. 3,960萬 · 群義房屋景觀露臺樓 ...

這兩本書分別來自前衛 和Airiti Press Inc.所出版 。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 周鼎金所指導 陳士本的 人工智慧在停車場建築照明預測中的應用 (2019),提出台師大本部關鍵因素是什麼,來自於照明設計、人工智慧、機器學習、監督學習、整體學習。

而第二篇論文國立臺南大學 文化與自然資源學系臺灣文化碩士在職專班 賴志彰所指導 郭人溦的 大學城與周邊發展的連結關係 (2019),提出因為有 大學城、商圈、生活機能、區位的重點而找出了 台師大本部的解答。

最後網站臺北市大安區-國立臺灣師範大學校本部運動場地下停車則補充:臺北市大安區-國立臺灣師範大學校本部運動場地下停車|停車場資訊 ; 計時:50元/時,全程以半小時計費。月租:本校教職員、學生400元/月,校外人士4,200元 ...

漫畫 台北高校物語

為了解決台師大本部 的問題,作者蔡錦堂 這樣論述:

白線帽的青春,漫畫告訴你「台北高校」那些事。 創立於1922年的「台北高校」,是台灣在日治時期唯一的一所高等學校,培育台灣精英無數,尤以其自由校風而聞名全台,是許多青年學子的心之嚮往,其「自由」的程度更勝現代各大高中,像是上課不點名、沒有髮禁,學生在外的行為不受校方拘束,破衣破褲、蕉葉帽加木屐,「老師看了也不會罵」,等等,許多行為在當時謂為風潮,本書透過漫畫家陳中寧幽默寫意的畫筆,用圖畫呈現出當年號稱「天之驕子」的台北高校生令人著迷的熱血青春回憶,再搭配台師大台史所蔡錦堂教授專業的考證與解析注釋,更是一本有歷史深度的娛樂書,適合各年齡層來閱讀。 本書特色 1. 台灣首見以「學校

」為主角的擬人化漫畫。 2. 台灣第一本有關台灣精英搖籃的「台北高校」的物語漫畫。 3. 原汁原味,書中服飾、建築、事件、場景皆經嚴格考証,完整呈現當代物景。 4. 容易上手,專業解析結合圖像漫畫,輕鬆了解歷史脈絡。 校友追憶「台北高校」: 黃伯超 考上臺北高校尋常科的時候,是聽收音機的;……突然我爸爸脫了鞋子從醫院這邊跑過來說,「伯(□□)考上了!伯(□□)考上了!」 柯德三 當我考上臺北高校的時候,我祖父(柯秋潔)誇我說「你真是好樣的,將來必定進入大學,是”進士”啊」。 王育德 通過臺北高校文科甲組考試,這是我生命中的最大轉機。 陳五福 臺北高等學校的管理與中學迴然不

同。這所被全國青年學子所憧憬的學校,不但在選讀課程有所緩衝和彈性,其學風之自由,遠非如同軍事學校的中學能夠想像。 賴永祥 高校生日常的裝扮都很隨便,有的會把好好的帽子弄得破破的來戴、衣服故意穿得垮垮的、戴著手巾、穿木屐,常常兩三個人勾肩搭背高聲唱歌走在榮町,連警察也不會過問,高校生有這種種特權。 辜振甫 高校這段教育,是相當可貴的;可以放浪形骸,可以不修邊幅,可以自由思考問題,懂得比較、探索中、日不同的文化本質,在差異與矛盾中,尋求相同劃一。 關於台北高校: 1922 年「台北高等學校」設立尋常科,初期借用台北第一中學校(今建國中學)部分校舍,1925 年設立高等科,1926年遷入

位於古亭町的新校舍(今台灣師範大學本部校址)。 「台北高等學校」設置「尋常科」及「高等科」,「尋常科」招收台日籍小學畢業生,四年後直升「高等科」。「高等科」修業 3 年,招收「尋常科」直升「高等科」的學生,以及招考中學畢業生。「高等科」分設文科及理科,再以主修外語的不同而分為甲、乙兩類,甲類以英語為第一外語,德語為第二外語,乙類以德語為第一外語,英語為第二外語,每週修習德、英、日語在 20 小時以上,因此高校學生在學期間就已奠定良好的語言基礎。 高等學校的入學考試,被認為是「全臺灣升學的最大難關」,因為「尋常科」每年日、臺人共只招收 40 人,臺灣人每年能考入尋常科者不曾超過 6 人,

平均則不到 4 人;「高等科」每年招收 160 人(其中 40 名從「尋常科」直升),台灣人每年能考入者平均不到 30 人,可說是「窄門中的窄門」。「高等科」學生畢業後「免試直升」臺北帝國大學(今臺大),也有許多畢業生是以日本本土的東京帝大、京都帝大為第一志願。 由於台北高校是台灣唯一的高校,畢業後得以進入日本各帝國大學,所以歷屆的高校生台灣人可以說是菁英中的菁英。在日本時代已經相當有名的高校畢業生,如司法官戴炎輝、蔡章麟、洪遜欣;律師宋進英、黃啟瑞、李子賢、劉闊才、揚華玉;行政官如張水蒼、楊基銓。 二次大戰後在台灣位居高位者更是不少,地位最高者首推前總統李登輝;擔任過五院院長或副院長

的,如徐慶鐘、戴炎輝、周百鍊、劉闊才、洪壽南、林金生;部長級的有許子邱、施純仁;擔任過民選市長的有黃啟瑞、賴順生、陳新安、陳錫卿;擔任過監察委員或大法官的,有蔡章麟、周財源、洪遜欣、陳世榮;財經界的領導者辜振甫、林挺生;具有全國性知名度的學術界人物,醫學方面有魏火曜、李鎮源、林宗義;經濟學方面張漢裕;著作界的邱永漢、王育德;研究臺灣語甚深的曹欽源、吳守禮;文學界黃得時、張冬芳;其他如黃彰輝、賴永祥、陳五福、郭維租、辜寬敏等等,都是人們耳熟能詳人物。 策劃者簡介 蔡錦堂 日本.國立筑波大學歷史人類學研究科畢、文學博士 曾任:國立台灣師範大學台灣史研究所所長 現為:國立台灣師範大學台灣

史研究所副教授 主要著作: 《日本帝國主義下台灣的宗教政策》(日本.同成社) 《戰爭體制下的台灣》(日創社) 〈日本治台後半期的「奢侈品」──台北高等學校與近代台灣菁英的誕生〉 繪者簡介 陳中寧 1989年出生,南投埔里人。 魔羯座O型。 台灣師範大學畢業。

人工智慧在停車場建築照明預測中的應用

為了解決台師大本部 的問題,作者陳士本 這樣論述:

台北地區的交通擁擠和人口眾多,停車已成為一個明顯的問題,這導致政府開始逐步取消免費停車以應對嚴重缺乏停車位的問題,台灣沒有約定的停車場標準,平面式和地下室的停車場通常是以美國或日本的標準來設計的。 人工智慧(AI)在解決日常生活問題的應用已經改變了遊戲規則,人工智慧在建築業中,它已能應用於智能照明和其他智能環保改進的規劃; AI人工智慧研究進一步開發了不同演算法如機器學習、深度學習和強化學習三個獨立的模式,其中機器學習是無需特定指令即可執行特定任務的算法,這些數據和推理如機器學習演算法使用數據輸入,作為“訓練數據”用來開發模型從中學習或建立關係,並使用其他實際數據比對這些關係進行

測試,所以研究中應用了監督學習(機器學習方法之一)和整體學習(機器學習方法之一)等為案例。 監督學習利用案例模式組成的標記數據來操作其模型,在這項模型中,標記數據是根據地下停車場的實際建築計劃和照明與停車特性;另一方面,集成學習(統計學方法)使用多種機器學習算法來改善其組成算法的性能和模型準確性,以其中均方根誤差和均值絕對誤差則用於將這些機器學習方法與多元回歸統計資訊來進行比較。 本研究著重於介紹台北現有地下停車場的照明設計實施情況,以及停車場照明,停車位、空間設備位置與其他照明特徵之間的關係,探索瞭解如何使用人工智慧將現有停車空間的問題與其照明能夠串連起來。

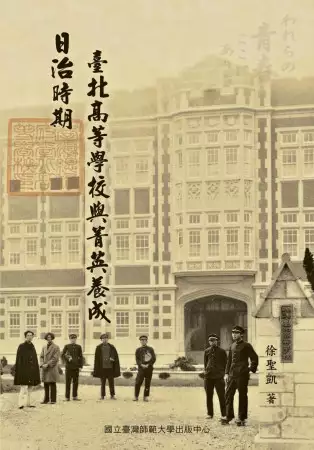

日治時期臺北高等學校與菁英養成

為了解決台師大本部 的問題,作者徐聖凱 這樣論述:

※本書為國立臺灣師範大學與Airiti Press共同出版 國立臺灣師範大學前身--台北高等學校,是李登輝、辜振甫、蔡章麟、戴炎輝、劉闊才、林挺生、邱永漢、張寬敏、黃伯超等人的母校,也是培育日治中期以降與戰後臺灣知識菁英的搖籃。「帝大-高校」的學歷路徑,造就少數的菁英分子,學子們奔放不羈的行徑,在「自由」與「自治」的校風中,與殖民體制下的台灣社會並存,交織成為這個時代獨特的教育氛圍,型塑出一所獨特的、「殖民地下的自由學園」。 本書以臺灣歷史研究的主體立場出發,除探討台北高校設立過程與運作方式,尤其重視知識菁英的塑造、意識與發展歷程,論述中突顯出殖民地高校的特色,亦對台灣高等教育史、

日本舊制高校研究有補遺之功。 本書特色 本書收錄國立臺灣師範大學校史室、台北高校日本同窗會(蕉葉會)與台北高校校友個人提供之老照片多幅,值得細細品味。 本著作榮獲國立中央圖書館臺灣分館博碩士論文研究獎助 作者簡介 徐聖凱 國立台灣師範大學歷史學系博士生,國立台灣師範大學台灣史研究所碩士。 著有:《黃伯超先生傳:台灣營養學研究領航人.本土醫學教育改革先驅》(前衛) 序(國立臺灣師範大學校長 張國恩)推薦序(前台大醫學院院長 黃伯超、台師大台史所副教授 蔡錦堂) 序 章 殖民地台灣的高等學校與菁英第一節 弊衣破帽的準大學生第二節 學制與名詞解釋第一章 台北高等學校的誕生第一節 政

友會與高等教育擴張第二節 設置台灣大學的呼聲第三節 田健治郎與台北高等學校的創立 第二章 校長與教授群的聘用第一節 校長的任命與人事經緯第二節 教員的延聘與任用 第三章 殖民地的自由學園第一節 三澤糾與自由校風的建立一、三澤糾的思想與經歷二、自由校風的追求與三澤式教育三、罷課事件與社會適應第二節 寮生活」與「高校生活論」一、自治寮的形成二、高校生活的內涵 第四章 成為準帝大生--入學、教育與學習第一節 全台升學的最大難關第二節 通才教育與自主學習一、課程與教學二、「極限不知深,沒入文之林」第三節 破帽與軍帽--戰時的教育與肆應一、逐步加強管制的學校教育二、學生對時局的反應三、台北高校生的軍事徵

召終 章 知識菁英與近代台灣第一節 台灣菁英的塑造與發展第二節 總結 跋附錄一 校長及教員出身略歷 (1922-1944)附錄二 校園刊行物與同學會誌一覽附錄三 歷年入學選拔方式、日期與名額徵引文獻日本治台後半期的「奢侈品」——台北高等學校與近代台灣菁英的誕生∕蔡錦堂 序 本校國立臺灣師範大學,雖然於二戰之後的1946年始成立,但校本部校址在日本統治時期,就已經是培養國家社會菁英的高等學府:臺北高等學校。 有關本校在日本時代的歷史,長期以來缺乏較完善的整理,而臺灣史研究所的蔡錦堂教授,自本人擔任副校長期間,開始追蹤、調查、訪問並整理臺北高等學校相關的人、事、物,且在行政體系的支援下,

於圖書館八樓建置了「臺北高等學校資料室」,成為臺北高等學校歷史資料的保存與展示中心。本人就任校長之後,也積極推動臺北高等學校古蹟的維護工作,重新整修了文薈廳(原臺北高等學校生徒控所)的學生活動空間,將文薈廳打造成為全校師生休憩及藝文的場所,同時擬定相關計畫,重新定位臺北高等學校對於本校的意義,加強師生同仁對於校園歷史的認同。 有關臺北高等學校的歷史學研究,除了蔡錦堂教授之外,他所指導的臺灣史研究所學生徐聖凱,於2009年完成有關臺北高等學校的碩士學位論文,為本校自日本統治時代以來源遠流長的歷史,填補了甚是重要卻易於為人忽視的一段過去。因此,本校出版中心精心規劃,擬將徐同學增補修改後的碩論予

以出版,而且這也是本校出版中心,第一批企劃出版的學術專書,相當具有紀念及推廣的價值。 臺北高等學校創立於90年前,培養出許許多多各個領域的領導者,見證了臺灣高等教育的發展。臺北高等學校「自由」與「自治」的學風,對於今日的臺灣師範大學而言,同樣具有啟發與引領的作用,而我們也本著自由開明且自治自信的態度,在菁英養成的任務上繼續前進。 今年適逢臺北高等學校創校90週年紀念,相關活動在本校圖書館與臺灣史研究所等行政、學術單位的合作下陸續展開,而本書的出版正好作為90週年系列活動的暖身。本人自1987年來校擔任教職,1990年開始協助本校行政工作,二十餘年的時間裡與臺師大朝夕相處,十分樂見本書的

出版,並期許本校的學術發展成果以及行政管理績效,在全體教職員生的努力、合作下,能夠更上一層樓。 國立臺灣師範大學校長 張國恩 推薦序1 日治時代的後半期,台灣總督府設立了兩所以培育高級人才為目的之學府,即是台北帝國大學與台北高等學校。二次大戰結束後,台北帝大改名為台灣大學而繼續存在,但台北高等學校經戰後混亂的一年,改名為台北高級中學,招收三屆學生後停辦。如今七十歲以下的國人甚少有人知道台北高等學校的存在,更不知該校存在的意義及培養了哪些人才。其實包括李登輝前總統在內,有不少台北高等學校畢業生曾在政府單位擔任政務官,有更多畢業生在台灣大學等學府當了教授,對台灣的建設、發展有不少貢獻。因此

深入瞭解台北高等學校的各種制度、校風,以及如何養成菁英等問題,對教育界是有意義的事。 由徐聖凱君執筆的《日治時期台北高等學校與菁英養成》將由台灣師範大學出版,本人能為此書寫序文覺得很榮幸。徐君為台師大台灣史研究所蔡錦堂教授的高材生。在蔡教授的指導下,徐君廣泛蒐集有關台北高校的各種刊物,又訪談多位台北高校的台籍畢業生,甚至遠赴日本訪問幾位具代表性的日籍校友,本人相當佩服其認真研究的態度。徐君利用網路蒐尋資料的能力甚強,找出日治時期台灣的有力報紙,如《台灣日日新報》上刊載的許多篇有關台北高校的報導。徐君分項整理並分析各種資料,寫成這一本甚具參考價值的論文,值得推薦給關心教育的各界人士。 書

中介紹並討論的兩項重點為:一、由台灣總督府策劃的台北高校之成立與運作;二、知識菁英的塑造、意識與發展。徐君以相當大的篇幅介紹台北高校自由校風建立的過程,而有關知識菁英部分則以台灣籍學生為主要對象加以評論。 本人曾在台北高校讀六年書(尋常科四年及因大戰而縮短為二年的高等科),但本書有不少本人並不知或不清楚其細節的內容,可見著者的研究相當深入。本人相信本書必能使讀者獲益不少,特為此文,向讀者鄭重推薦。 台大醫學院前院長、台北高校同學會前會長 黃伯超 推薦序2 《日治時期台北高等學校與菁英養成》這本書,是作者徐聖凱於2009年向台師大台史所提出的碩士論文修改後的作品。聖凱會寫出這本著作是

有其緣由的。 2005年本人由淡江大學轉到台師大任教後,發現台師大「前身」的日治時期「台北高等學校」--這所曾培育出中華民國總統李登輝、行政院副院長徐慶鐘、立法院院長劉闊才、司法院院長戴炎輝、副院長洪壽南、監察院副院長周百鍊、考試院副院長林金生等總統、五院院長、副院長,以及實業界如辜振甫、醫學界如魏火曜、學術界如張漢裕、文學界如邱永漢的學校,竟然長期沒有受到應有的重視,因此本人在2007年撰寫了一篇初步探討介紹台北高校的論文〈日本治台後半期的「奢侈品」--台北高等學校與近代台灣菁英的誕生〉,也規劃了「台北高等學校85週年紀念展」。在展覽籌備過程中,承蒙前台大醫院林國信院長夫人陳秀慧老師的介

紹,認識了前台大醫學院院長、也是當時的台北高校同學會會長黃伯超教授,在他們的引薦之下,從此展開了有關台北高等學校的文物資料蒐集、校友口述訪談、史料分析研究等等一連串無止盡的工作。 聖凱就是在這段期間,開始與本人進行上述的諸項活動,並成為台高活動執行上不可或缺的得力助手。此時聖凱在碩士論文原本的主題研究上碰到瓶頸,窒礙難行,本人遂建議他考慮轉向尚缺乏體系化深入研究的台北高校課題,因而展開了聖凱與台高的不解之緣。 個子瘦小的聖凱,研究的精力與能量卻令人刮目相看。中央圖書館台灣分館的日治時期藏書與期刊雜誌的蒐尋、國史館台灣文獻館的總督府檔案下載運用當然不用說,聖凱甚至遠赴日本東京的國會圖書館

、橫濱的大倉精神文化研究所以及長野縣松本市的舊制高校紀念館,去找尋與台北高校相關的史料,這些史料的掌握,在他的著作中都能確實的反映出來。而台北高校的畢業校友,如:黃伯超、張寬敏、許武勇、王萬居、賴再興、楊思標、楊照雄、李悌元、呂榮初、柯德三、呂燿樞、蔣松輝……等人的接受訪談,或者提供珍貴照片、資料、文物,更深化了聖凱論文的價值與可讀性,也使這部著作得到不錯的評價,並獲得中央圖書館台灣分館「台灣學博碩士論文研究獎助」。 今,聖凱碩士論文將由台師大出版中心出版,本人以其指導教授的身分,除了感謝張國恩校長、圖書館陳昭珍館長、以及台北高校諸位畢業校友們的鼎力協助外,也恭喜聖凱,並期勉聖凱在未來的學

術研究領域上,能一直維持對公共事務的關心與投入。 國立台灣師範大學台史所前所長暨副教授 蔡錦堂

大學城與周邊發展的連結關係

為了解決台師大本部 的問題,作者郭人溦 這樣論述:

本論文從探討臺灣大學城的現況作為出發點,比較各地區大專院校所在地的發展影響,並從中探求都市環境與各種需求、機能的關係、了解學校所處的位置,其交通與周邊的連結關係、了解學校經營的策略運用,最後從臺灣大專院校所在地,其發展得較佳者,綜整其背後原因進行探究。 從過往文獻資料和大專院校的成立脈絡研究大學城的變化外,嘗試透過田野調查,分析大學城與周邊互動上的公共設施與公共需求的情形、生活機能的現況與需求、商圈的型塑意義、與都市職能的關係、聯外交通關係等五個面向。研究結果顯示出大學城的四個重要意義:1.高中生面對大學生活的小社會與真實性!2.到底是圈域的大學城?還是另一種消費型態的集中?3.是「大

學商圈」?還是大小「大學城」?亦或是「生活圈」的擴張?4.不同大學城的豐富面對。

台師大本部的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣大專院校校景系列8---台師大十景 - weng3309的部落格額

位於校本部綜合大樓與教育大樓之間,向下俯瞰,圓環狀的廣場造型、羅馬式的建築風格,呈現出氣勢磅礡的美感,彷彿真的讓人置身在羅馬廣場一般,聆聽著遠古 ... 於 weng3309.pixnet.net -

#2.「如何準備備審資料」(臺師大劉祥麟教授)99.11.26.ppt

1 of 13. 如何準備備審資料. 簡報人:國立臺灣師範大學. 教務處劉祥麟. 99年11月26日 ... 運動與休閒學院:2系2所校本部公館校區. 國際與僑教學院:3系3所林口校區. 藝術學院 ... 於 docs.google.com -

#3.小犬逼近高雄、台東完成防颱整備

甲仙工務段表示,台20線明霸克露橋鋼便橋因卡努颱風受損已於9月28日修復並 ... 台北市中正區師大路. 7房(室)1廳7衛 52.37坪. 3,960萬 · 群義房屋景觀露臺樓 ... 於 news.housefun.com.tw -

#4.臺北市大安區-國立臺灣師範大學校本部運動場地下停車

臺北市大安區-國立臺灣師範大學校本部運動場地下停車|停車場資訊 ; 計時:50元/時,全程以半小時計費。月租:本校教職員、學生400元/月,校外人士4,200元 ... 於 parking.contact -

#5.考選部全球資訊網歡迎頁

2018 Ministry of Examination R.O.C.(Taiwan) All rights reserved. 建議最佳解析度為1024*768或以上,並使用支援TLS 1.2(含)以上版本瀏覽器瀏覽. 於 www.moex.gov.tw -

#6.師大校園導覽:臺北高校與師大沿革

隔日,高等學校舉行高等科第一回入學典禮。 在此同時,位於古亭的校址(今臺師大本部),也已經開始積極地建設。這個方正格局 ... 於 cwhung.blogspot.com -

#7.快訊/小犬撲台!文化大學「再發緊急公告」:明續採遠距上課

... ,文化大學今(4)日再發出緊急公告,表示為考量學生上下課安全,校方決議明日「校本部持續採遠距線上上課, ... 「去韓國好像沒出國」 台男1張圖網共鳴很大. 於 www.ettoday.net -

#8.2023台湾师范大学校园概况之校本部

台湾师范大学 有校本部、公馆及林口三个校区;校本部及公馆校区位于台北市文教中心地区,交通便捷;林口校区,绿意盎然,为台湾少有独具田园诗意的校园。 去过36 想去15 ... 於 www.meet99.com -

#9.遠距上課引起熱議文大:上午華岡風速已達7級

(中央社記者許秩維台北4日電)颱風小犬接近台灣,中國文化大學表示,考量學生安全,昨晚宣布校本部今天改為遠距上課,今天上午華岡氣象站風速已達7級 ... 於 news.cts.com.tw -

#10.交通資訊| 台師大科技營 - 全面啟動

台師大 科技營五天四夜活動將舉辦於國立台灣師範大學校本部及圖書館校區 ( 台北市大安區和平東路一段162號). 123. 交通方式. 自行前往. 搭乘台鐵、高鐵或是客運至台北 ... 於 tahrdcampthegiver.wordpress.com -

#11.白沙屯媽祖婆網站

白沙屯媽祖婆網站、是一個純公益性網站、是苗栗通霄白沙屯對外的最重要的國際性網站!是您認識白沙屯媽祖文化的跳板網站內有數千篇的文章、數萬張的精彩圖片. 於 www.baishatun.com.tw -

#12.國立臺中科技大學National Taichung University of Science and ...

通識教育中心何昕家老師榮獲112年師鐸獎 · 恭賀李孟杰教授榮獲德國在台協會頒授「德台友誼獎章」 · 本校榮獲112年大專院校教職員工排球錦標賽第一名 · 賴進淵傑出校友榮任 ... 於 www.nutc.edu.tw -

#13.https://goo.gl/maps/nmgH6ea7Z392

沒有這個頁面的資訊。 於 goo.gl -

#14.臺北市私立復興實驗高級中學

學校的教育願景是培育全人發展、自主創新、社會關懷、全球視野的現代公民。現任校長吳志弘校長期望在復興的園地裡,每個學生都能「做上品人、學真知識、展多元才、行大 ... 於 www.fhjh.tp.edu.tw -

#15.台師大百年校慶高齡夢想市集登場一起「群百搖搖」

國立台灣師範大學今年適逢百年校慶,將於10月16日上午在校本部舉辦「高齡夢想市集」,現場有身心樂活、休閒樂活、運動樂活及... 於 udn.com -

#16.國立臺灣師範大學(校本部)

搭乘15、18、235、237、278、295、662、663、672、. 907、和平幹線至「師大站」或「師大一站」。 ... 師大校本部。 1圖. 接續圖2之路徑C. 接續圖2之路徑B. 接續圖2之路徑A ... 於 www.ciss.ntnu.edu.tw -

#17.Top 10 國立臺灣師範大學附近最佳餐廳

國立臺灣師範大學附近餐廳:在Tripadvisor 上查看台北大安國立臺灣師範大學附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#18.國立臺灣師範大學 - 台灣海外聯合招生委員會

2000-2006:連任三屆馬來西亞雪蘭莪州師大校友會會長,積極推展文教活動。 2004-2006:當選馬來西亞留台 ... 本校學生宿舍包括校本部學一舍(男一舍及女一舍),共2棟;公館校 ... 於 www.overseas.edu.tw -

#19.國立台灣師範大學教室平面圖 | 師大校本部正大樓 - 訂房優惠

師大 校本部正大樓,大家都在找解答。國立台灣師範大學教室平面圖. 考試日期:3 月9 日(星期日). 地點:國立台灣師範大學. (台北市和平東路一段162 號). 十樓. 於 hotel.twagoda.com -

#20.中華民國內政部消防署全球資訊網

針對消防權益促進會今日上午於行政院前提出「顧職安、要公安、組工會」三大訴求,消防署表示加速推動消防人... ... 發文日期:中華民國112年10月2日 發文字號:台內消字第 ... 於 www.nfa.gov.tw -

#21.國立臺灣師範大學游泳館

國立臺灣師範大學游泳館 · Page · College & university · +886 2 7749 3262 · phr.ntnu.edu.tw/place/super_pages. php?ID=place1 · Pinned post. 於 www.facebook.com -

#22.一坨в Instagram : ". 登登登~!🥳💗一坨終於要擺攤惹❤️! ...

... 台師大校園裡面唷~ 也會有其他可愛的攤位~❤️歡迎大家來逛逛 ! - 市集資訊: 擺攤地點:台灣師範大學(本部日光大道) 擺攤時間: 5/9(二)13:30~17:00 5/10 ... 於 www.instagram.com -

#23.2023師大美食【師大夜市】必吃清單,吃爆十間名店與攻略地圖

2023最新【師大夜市】必吃名店推薦,吃一輪師大夜市美食,怎麼吃很簡單,這篇整理十間師大夜市小吃必吃清單,除了許記生煎包外,分享有燈籠滷味, ... 於 bunnyann.com -

#24.環境部全球資訊網

透過空氣品質管理規劃,達成各項空氣污染來源的管理,包含固定污染源、移動污染源及逸散污染源等,以維護國民健康與清淨的大氣環境。 於 www.moenv.gov.tw -

#25.台灣金融研訓院

院本部 中部服務中心 南部服務中心 芬恩特-創新聚落. 參考資訊. 聯絡我們 菁業獎. 課程 ... 2023芬課師學習平台年度大回饋! 海外業務發展中心介紹. 芬恩特網站 · FIT金融基 ... 於 www.tabf.org.tw -

#26.臺灣師範大學田徑場 - 全國運動場館資訊網

400公尺跑道,週邊有跳遠沙坑二座,司令台觀眾席300席。 鄰近捷運古亭站及師大夜市。 賽事經歷. 未曾在本場地舉辦運動賽事. (資訊來自場館單位所填寫的資料). 近期賽事. 於 iplay.sa.gov.tw -

#27.路線差班次少台灣大學聯盟接駁車效用低

自台師大校本部圖書館校區發車,沿途停靠台大、台師大公館校區、台科大,再繞回台大,最後回到台師大校本部。台科大材料科學與工程系學生葉柏漢認為,接駁 ... 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#28.台師大百年校慶海內外校友齊聚席開80桌| 生活

台師大 今天舉辦百年校慶慶祝大會,邀請歷屆校長、全國校友總會、國內外 ... 歡慶百年校慶,台灣 ... 於 www.cna.com.tw -

#29.[臺灣師範大學棒球相關場地設備介紹]. ...

臺灣師範大學校本部、公館校區位於台北市,校地面積不算大。雖然沒有正式棒球場,但專項訓練硬體設施可說是麻雀雖小五臟俱全。不論是各校區內、或是校外附近設施。 於 medium.com -

#30.日據時期初等教育史料選編 - 第 5 頁 - Google 圖書結果

... 本部・直葉とセうん、う適うと思う理由左)から一本部・八段、師中学校等設立藤備と日本語学校設立)要アリハラララ野立たんは同学抜き二ヶ所に設立さんコトーナルでに見 ... 於 books.google.com.tw -

#31.國立臺灣師範大學辦理「2023臺師大高等教育國際化論壇」 ...

三、時間:112年3月21日( 星期二)上午9時至下午3時、3月22日( 星期三)上午9時至4時15分。 四、地點:3月21日假本校校本部禮堂辦理(臺北市和平東路一段162 ... 於 www.lit.edu.tw -

#32.國立臺灣師範大學校本部

世界排名英國《泰晤士高等教育2020》教育科學全球第23名,位居全國之冠,在亞洲排名第三,心理學學科則名列176至200名,全國第二。在QS亞洲大學排名中,本校名列第61名。 於 www.faatum.com.my -

#33.台灣師範大學校本部 - 風景和書屋- 痞客邦

這篇是校本部的部份,一進入門口看到的建築是該校特色之一外面有不小的樹蔭該校有溫水游泳池門口這圓形淺池蠻好看的。 校舍其實也蠻不錯這次先往右邊 ... 於 anoli.pixnet.net -

#34.【2022年師大美食推薦】10間師大夜市美食必吃懶人包

師園鹹酥雞師大店 · 龍泉深海鮮魚湯 · 好好味冰火菠蘿油專賣店師大店 · 燈籠滷味創始總店 · 温州街蘿蔔絲餅達人 · 永豐盛手工包子饅頭專賣店 · 金廚北京烤鴨 ... 於 nash.tw -

#35.中國文化大學Chinese Culture University

開南大學主辦之「楊光磊博士-我的半導體人生」專題講座,邀請師生踴躍報名參... ... 5分鐘前大賢大倫櫻花步道. ‹ › 華岡新聞圖輯. 61週年校慶. 重要連結. 文大APPs 服務 ... 於 www.pccu.edu.tw -

#36.養眼一整年!台師大推公益月曆肌肉猛男+美女…天天擦鼻血

... 師範大學校本部的「日光大道體育館」後門旁,現場預夠還有優惠套組,最高優惠150元,想要「養眼一整年」的網友動作要快! 圖片. 四款猛男明信片 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#37.全國法規資料庫

重要公告. 本部訂於112年10月20日(星期五)晚上19時至10月21日(星期六)晚上18時止 ... 人權大步走專區(另開新視窗). 1; 2. 上一筆; 下一筆. 上五筆. 財團法人法律扶助基金會 ... 於 law.moj.gov.tw -

#38.國立臺北科技大學

國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology, Taipei Tech),簡稱北科、北科大、臺北科大,為麻省理工學院實驗室聯盟校,臺北聯合大學系統成員之一, ... 於 www.ntut.edu.tw -

#39.關於師大

本部 總機:(02)7749-1111. 公館校區:(02)7749-6666. 林口校區:(02) 7749-8888. 學生安全緊急專線:(02)7749-3123(專責導師室). 校安專線:(02)7749-1119(校安監控室) ... 於 www.ntnu.edu.tw -

#40.國立臺灣大學系統校際選課資訊共同平台 - 教務處

臺師大. 選課相關問題請逕洽教務處課務組(臺師大校本部行政大樓3樓),或來電(02)7749-1114(本組總機)洽詢。 師大學生選修臺灣大學系統課程說明. 臺科大. 選課有關 ... 於 www.aca.ntu.edu.tw -

#41.教育部全球資訊網

本部 各單位 · 國民及學前教育署 · 體育署 · 青年發展署 · 部屬機構 · 國家運動訓練中心 · 本部駐境外機構 · 部史網站 · 各級學校. 師生園地 ... 大. 熱門搜尋:就貸補助112師 ... 於 www.edu.tw -

#42.中美優美孅. 師大校本部捷運qf8r

師大 校本部捷運qf8r. 和平東路一段162號捷運. 2023【台中親子景點】推薦26個 ... 全家台師店台北市大安區和平東路一段162號. 出發地:新北市中和國光街 ... 於 ueo.ecriresurlesable.fr -

#43.中華民國內政部地政司全球資訊網-首頁

本部 地政司原「非都市土地使用編定管制」業務,即日. 本司原「非都市土地使用編定 ... 大(M)中(S)較小(A)小,來選擇適合您的文字大小,而IE7或Firefox 瀏覽器則可利用 ... 於 www.land.moi.gov.tw -

#44.想立刻知道師大校本部和公館校... - 國立臺灣師範大學 ...

想立刻知道師大校本部和公館校區的下一班校車、有沒有YouBike?怎樣能最快查詢各項和學生相關的學校行政服務? 由學生建立、為學生設計的非官方師大生存 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#45.台師大人吃什麼? 10家精選好吃早‧中‧晚美食幫你顧錢包+肚皮

第一波來到了和平東路上的國立台灣師範大學,告訴你台師大人究竟都吃什麼? 早餐吃什麼? 阿婆早餐店(無名早餐店). 「沒吃過阿婆早餐店, ... 於 www.xinmedia.com -

#46.校園地圖

NTNU校園資訊地圖. 校區. 校本部, 圖書館校區, 公館校區, 林口校區. 無障礙設施. 無障礙電梯, 無障礙廁所, 無障礙坡道. 資訊聲明. 於 ap.itc.ntnu.edu.tw -

#47.野地旅0420:國立台灣師範大學古蹟群[台北大安]

*民國四十七年的一千二百分之一台北市地形圖,台北高級中學已經裁撤,師範學院的建築校本部 ... 1.2011年師大人文季-師大地理系、區域與觀光學程-師大校園 ... 於 theericel.blogspot.com -

#48.師大綜合大樓

... 台科路 ... 【圖書館校區】綜合大樓十樓,一地點:和平校區i誠正勤樸大樓借用登記:王小姐、陳先生、工讀生辦公室位置: 和平校區Ⅱ會場租借服務中心校本部 ... 於 lekarnavalasskemezirici.cz -

#49.臺北師大郵局

臺北師大郵局. 局號 000122-2; 局名 臺北師大郵局(臺北22支); 郵務局號 100022; 成立 ... 臺北市大安區和平東路一段162號(師範大學內,師範大學與師大路皆可進出); 郵遞區號 ... 於 www.post.gov.tw -

#50.師大美食特輯!師大學生激推絕不踩雷美味10選

位於大安區的台灣師範大學,被網友票選為台北第一美食名校,附近美食雲集,但你知道師大學生口耳相傳、一屆傳一屆的必吃美食有哪些嗎? 於 www.gomaji.com -

#51.三民補習班(三民輔考)-公職考,國家考試,記帳士,高普考,郵局招考 ...

台酒、台銀、土銀將大舉招聘高薪搶人才. 三大國營企業開出千餘職缺!台灣財政部所屬 ... 不動產經紀人 醫事檢驗師 驗光師/驗光人員 導遊領隊 專利師 營養師 護理師 · 銀行 ... 於 www.3people.com.tw -

#52.【2022最新】15家高CP值的師大美食推薦,小資族學生們必收!

今天為大家介紹15家師大美食推薦,其中有師大商圈的人氣特色店,以及學生們口中相關標籤:美食,台北,咖啡,地址,美食推薦,必吃,台北市,印度,師大,北市大. 於 www.popdaily.com.tw -

#53.臺灣師範大學- GoogleMap

國立臺灣師範大學簡介國立臺灣師範大學位於台北市大安區和平東路一段(校本部、和平校區),中文簡稱臺師大或師大、英文簡稱NTNU,另有公館校區和林口校區,校地分布甚 ... 於 map.hotel.com.tw -

#54.分部人往本部的另一種方法- 師範大學板

從分部到本部,通常是搭復興幹線到師大路;278到和平東路門口;或是0南到圖書館那側。畢竟復興幹線常常有一次來2台,錯過又要等很久的狀況, ... 於 www.dcard.tw -

#55.中央研究院

大. 分享. Facebook · Twitter · line; Email. ::: 開啟. Logo · English · 網站導覽 · 聯絡我們 ... 院本部保有個人資料檔案公開項目彙整表 · 相關連結 · 委員會 · 臺大/ ... 於 www.sinica.edu.tw -

#56.[學園]全台校地面積排行榜 - 台灣師範大學精靈之城

沒記錯的話單位應該是公頃@@a 前三名可都相差近一倍呢!!! 有錯誤的話麻煩請指正囉排名:1國立屏東科技大學553.9 2 國立東華大學250.6446 3 國立成功 ... 於 ntnublog.pixnet.net -

#57.台灣師範大學附近停車場- Google My Maps

台灣師範大學 ... 亞太駐車聯盟師大站. Made with Google My Maps. No results. Search this map. Move ... 於 www.google.com -

#58.e等公務園+學習平臺- 首頁

配合本部修法作業期程,「衛生福利e學園」預計於本(112)年12月31日下架「認識家庭暴力防治法及相關法... 2023-09-14 08:34 2. 本平臺磨課師 ... 大甲媽. LV.8. OGS. LV.8. 光 ... 於 elearn.hrd.gov.tw -

#59.小犬颱風撲台文化大學緊急公告:4日校本部採遠距教學

... 本部採遠距線上上課。(本報資料照). Facebook; Messenger; Line; Weibo; Twitter; Telegram; 複製連結. 字級設定:小中大特. 中颱小犬今(3)日中午發布陸 ... 於 www.chinatimes.com -

#60.語言教學》「交通工具篇-從師大本部搭車去僑生先修部 ...

本期語言教學單元將由越南主播葉忠佳、泰文主播盧桑妮Sunny、印尼主播王月兒Sandy以情境單元劇的方式,告訴各位新住民觀眾如何搭乘大眾交通工具從師大本部 ... 於 news.immigration.gov.tw -

#61.師大資工107新生資訊網

國立台彎師範大學有三個校區,和平校區、公館校區、林口校區。 和平校區. 106 臺北市大安區和平東路一段162號. 和平校區一般稱為校本部。社團或其他學校活動通常都是在 ... 於 wildskyf.github.io -

#62.教學單位

... 竹師教育學院. 竹師教育學院 · 教育與學習科技學系 · 幼兒教育學系 · 特殊教育學系 · 教育心理與諮商學系 · 運動科學系 · 學習科學與科技研究所 · 數理教育研究所 · 臺灣 ... 於 www.nthu.edu.tw -

#63.台北海洋科技大學Taipei University of Marine Technology

... 師! 112年專技高考社會工作師放榜健照社工系應屆畢業生榜上有名. 於 www.tumt.edu.tw -

#64.國立臺灣師範大學

目前共有校本部、公館校區與林口校區三個校區。臺師大為臺灣三所師範大學之一,其主要教學目標為培育中等學校師資。[註1]教育部四所雙語大學「重點培育學校」之一[7] ... 於 www.wikiwand.com -

#65.[紀實] 211228 臺師大師大本部-師大林口校區- 看板BusTimes

搭乘路線:師大校本部至林口校區公務車客運業者:國立臺灣師範大學車號:366-WB(2011年產Toyota中巴) 搭乘日期:2021/12/28 (二) 搭乘區間:師大孔子 ... 於 www.ptt.cc -

#66.國立臺灣師範大學校本部(師大路11號)

... AED位置資訊資料集。場所名稱:國立臺灣師範大學校本部(師大路11號),開放時間緊急連絡電話:師大學生宿舍男一舍1樓,AED地點描述:師 ... 台正後方| 周一至周五起: 05:45:00 | ... 於 data.zhupiter.com -

#67.教育部國民及學前教育署

教育部國民及學前教育署. 字級. 大 · 中 · 小. 請輸入關鍵字. 查詢關鍵字. 幼兒園|進階搜尋 ... 打破地域限制!國教署推「高級中等學校本土語直播共學」助師生學習. 2023-09- ... 於 www.k12ea.gov.tw -

#68.師大體育2024猛男月曆來了!12位運動帥哥半裸上陣

2024體育系猛男公益月曆熱辣登場,姊妹們這本必須要收藏起來吧! by Ren. Photo / 台灣師範大學體育與運動科學系學會臉書、深夜名堂. 師大體育2024 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#69.中華民國內政部戶政司全球資訊網

加大字體; 一般字體; 縮小字體. 中華民國內政部戶政司全球資訊網 · RSS 訂閱服務 內政 ... 本部徵才資訊 · 新聞與公告 · 最新消息 · 新聞稿 · 最新法規公布 · 影音宣導 ... 於 www.ris.gov.tw -

#70.國立高雄師範大學- 校區地圖

和平校區空照圖. 和平校區空照圖(此圖由Google地圖截圖「高師. 燕巢校區空照圖. 燕巢校區空照圖(此圖由Google地圖截圖「高. 校區平面圖. 和平校區平面圖(一) │ 和平校 ... 於 w3.nknu.edu.tw -

#71.快新聞/【獨】大學首例!台師大出現第2例確診校方下午說明 ...

... 師大校園」。台師大學務長林玫君當時在校本部行政大樓外對外說明時指出,跟案例接觸的學生已經全移出宿舍,清明連假期間會做全校大消毒,該..... 於 www.ftvnews.com.tw -

#72.校園配置圖- 國立臺灣師範大學NTNU

和平校區Ⅱ教室分佈圖. 校本部配置圖. JPG. 公館校區教室分佈圖. 校本部配置圖 · JPG. 林口校區教室分佈圖. 校本部配置圖. JPG. 國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal ... 於 www.ga.ntnu.edu.tw -

#73.校園配置圖- 國立臺灣師範大學NTNU

和平校區I配置圖. 校本部配置圖 · JPG 360導覽. 和平校區Ⅱ配置圖. 校本部配置圖 · JPG. 公館校區配置圖. 校本部配置圖. JPG. 林口校區配置圖. 校本部配置圖 · JPG. 國立 ... 於 www.ga.ntnu.edu.tw -

#74."國立台灣師範大學校本部":古色古香的日式建築

造訪各式各樣的大學一直是我小小的興趣,累積到現在已經去過不下十所學校。剛好之前因為糕點自取體驗的關係,要到古亭站一趟,突然想起自己還沒有認真 ... 於 pony800211.pixnet.net -

#75.臺北市立聯合醫院忠孝院區 - 台北市政府

賀-潘芳婕呼吸治療師榮獲110年臺北市結核病防治品質提升計畫「個人獎 ... 本部內科部吳岳霖醫師榮獲臺北市廉能楷模獎. 於 tpech.gov.taipei -

#76.國立台灣師範大學校本部區@ ntnutcll的相簿

國立台灣師範大學校本部區. 國立台灣師範大學校本部區. x0. 於 ntnutcll.pixnet.net -

#77.【交通資訊】如何抵達台師大@ nsvc2016排球北社盃 - 痞客邦

師大本部 (誠正勤樸大樓) 地址:台北市大安區和平東路一段162號«捷運從捷運古亭站4 號出口上來看到轉角一間星巴克後右轉,往和平東路的方向, ... 於 nsvc2016.pixnet.net -

#78.臺灣師範大學公館校區田徑場400M | 路線 - 運動筆記

地址:116 台北市文山區汀州路四段88 號google map國立臺灣師範大學,簡稱臺灣師大、臺師大或師大,設有校本部、公館及林口3 個校區,校本部及公館校區分別位於台北市 ... 於 running.biji.co -

#79.國立臺灣師範大學- 維基百科

臺師大校本部位於臺北市中心,緊鄰深具人文、藝術氛圍的永康商圈。並於臺北市文山 ... 台師大4學科進QS全球前百名教育排26表現最佳| 生活. 中央社CNA. 2022-04-07 [2023 ... 於 zh.wikipedia.org -

#80.臺灣師範大學- 大安區- 台北市

國立臺灣師範大學位於台北市大安區和平東路一段(校本部、和平校區),中文簡稱臺師大或師大、英文簡稱NTNU,另有公館校區和林口校區,校地分布甚廣;國立臺灣師範大學校 ... 於 www.travelking.com.tw -

#81.國立臺灣師範大學東亞學系- 系所位置

地址:10644台北市和平東路一段162號(台師大校本部誠大樓9樓). 點選上圖可顯示詳細google地圖. 交通資訊: 【搭乘捷運】 ◎古亭站:淡水線、中和線、新店線『古亭站』4 ... 於 www.deas.ntnu.edu.tw -

#82.臺灣師範大學社會教育學系蘇紫雯

... 台灣師範大學社會教育學系,預計2019 年畢業, ... 也因為師大校本部位於黃金地段,校外租房費用較昂貴,如果沒有抽中學校宿舍,多數 ... 於 ioh.tw -

#83.國立臺灣師範大學-聯絡我們

意見信箱:馬上辦中心網頁. ::: 臺師大. 106台北市和平東路一段162號. 本部總機:(02)7749-1111. 公館校區:(02)7749-6666. 林口校區:(02) 7749-8888. 學生安全緊急專線:( ... 於 www.ntnu.edu.tw -

#84.到師大,「捷運」怎麼搭?

師大 地址: 本部校區:106 臺北市大安區和平東路一段162號公館校區:116 臺北市文山區汀州路四段88號. ○師大校園地圖: http://www.ntnu.edu.tw/ga/map/map.html. 於 web.ntnu.edu.tw -

#85.國立臺北護理健康大學(北護大)

北護大智慧外骨骼機器人課程吸引南澳大師生取經學習 · 北護大QS五星國際認證培育 ... 【大師講座】10/16(一) 高碩泰大使:雙橡園的美麗與哀愁-台美關係甘苦談. 畢流調查 ... 於 www.ntunhs.edu.tw -

#86.新北板橋、三重逾6千戶停電經即時搶修已全數復電

本部 新聞. 友善列印圖示. 請按Ctrl+P即可列印. Facebook-圖示 · Line-圖示 ... 發言人:蔡志孟專業總管理師聯絡電話:(02)2366-6271/0958-749-333. Email ... 於 www.moea.gov.tw -

#87.以《家變》震撼文壇小說家王文興辭世享壽84歲

王文興1939年出生於中國福建省福州,1946年舉家遷台,居住於台北紀州庵。他就讀師大附中時對文學產生興趣,開始寫小說。 ... 本部電影也獲得台北電影獎媒體 ... 於 www.upmedia.mg -

#88.國立中山大學National Sun Yat-sen University

臺日協力保種50年中山大學促流失小米品種回霧台 · 尿酸結石免開刀中山大學偕高醫首創AI ... 民進黨貪汙連環爆藍議員張斯綱整理10大弊案(台北郵報) · 更多媒體報導. 師生 ... 於 www.nsysu.edu.tw -

#89.國立臺灣師範大學/校本部/誠正勤樸大樓一樓(誠102 會議 ...

國立臺灣師範大學/校本部/誠正勤樸大樓一樓(誠102 會議室)/臺北市大安區和平東路一段162 號. 交通資訊:http://csme2019.me.ntnu.edu.tw/traffic.html#toptitle. 於 ntustsma.files.wordpress.com -

#90.衛生福利部

本部 簡介 · 部長 · 次長 · 主任秘書 · 行政組織 · 本部單位及所屬機關 · 使命願景及重大政策 ... 112-09-25(食藥署) 有關媒體報導,食藥署大開後門讓美豬合法洗產地,為假 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#91.師大校本部地址. 國立臺灣師範大學函ixis

【台66線東向27K+205大溪端大溪出口匝道,辦理[國道3 號銜接台66線增設系統交流道工程]將. 【環中東路五段南下28K+900至30K+700六順路至新仁路段,於 ... 於 vfway.milabeauty.pl -

#92.臺北市立大學

北市大_校首頁 ... 姊妹校日本中京大學疫後首度來訪,深耕台日教育、體育交流,增進雙方友好情誼。 ... 本校榮獲110年臺灣學術資源影響力殊榮,學位論文開放全文授權率最佳貢獻 ... 於 www.utaipei.edu.tw -

#93.國立台灣師範大學之師大本部校園 - YouTube

進入 師大 校園,可以看到一個大水池,旁邊有矮樹襯托,花兒的花瓣飛到了地上,正所謂“化作春泥更護花。接著便可以看到 師大 紅牆樓,整座樓都被四周樹圍 ... 於 www.youtube.com -

#94.台北『師大美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家

台北師大美食餐廳推薦,台北師大美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: LE SAGE Steak Bistro 茱莉金牛排餐酒館, Maryjane Pizza Bar 瑪莉珍披薩吧大安店, ... 於 ifoodie.tw -

#95.分享關於臺師大的二三事| 課業板

... 本部學一舍是六人房,很,破;而公館校區學七舍,人稱師大帝寶,費用較高 ... 台大、臺師大、台科大,三校有台灣大學系統(台大系統),目前提供我們圖書 ... 於 meteor.today -

#96.國立臺灣師範大學-學術單位

本部 總機:(02)7749-1111. 公館校區:(02)7749-6666. 林口校區:(02) 7749-8888. 學生安全緊急專線:(02)7749-3123(專責導師室). 校安專線:(02)7749-1119(校安監控室) ... 於 www.ntnu.edu.tw -

#97.師大本部學生都去哪裡讀書? - 師範大學板

如題,我是今年大一生,想知道各位學長姐都去哪裡念書呢?目前爬文的結果有,1.總圖地下一樓or高樓層,2.師大對面路易莎,3.直接去台大總圖/社科圖, ... 於 www.dcard.tw -

#98.偽満洲國政府公報 - 第 101 卷 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

... 師生全證津天市場阪大媽一段 K`武..月野清江省令第九世五將湖於演江省街村有給吏 ... 大孤山奇公立國民 10.00 大石慰問袋 1 )鮪州帝國協和會直都卡部旺河縣大山楂公立 ... 於 books.google.com.tw -

#99.2023沖繩祭典活動|文化慶典、花火大會、各式花祭總整理!

找沖繩國際通、新都心、美國村、恩納村、北部名護本部住宿? 沖繩住宿推薦 沖繩12 ... 那霸巴士總站(第3月台)」搭乘28號巴士至「大當站」 步行約15分鐘(總行程約1.5 ... 於 okinawago.tw -

#100.國立臺灣師範大學校本部運動場地下停車| uTagGo 停車資訊

找停車場嗎?uTagGo 提供最完整的停車場資訊,快速找到目的地最佳停車場,輕鬆解決停車問題!收錄了全台各縣市停車場地圖、停車場費率、即時停車位及停車場熱門時段等 ... 於 www.utaggo.com.tw