台師大 PTT的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦EdCaesar寫的 跑者時代:馬拉松的魔咒,奔向2小時紀錄的歷史、科學和他們的故事 和謝三進、廖亮羽的 台灣七年級新詩金典都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自漫遊者文化 和釀出版所出版 。

國立臺北大學 犯罪學研究所 林育聖所指導 吳亮儀的 政府補助/委託計畫案不實核銷問題研究 (2021),提出台師大 PTT關鍵因素是什麼,來自於政府研究計畫案、不實核銷、白領犯罪、舞弊三角、Van Akkeren & Buckby整合模型。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 大眾傳播研究所 王維菁所指導 蔡侑葶的 涉及政治立場/或集體認同的網路互動探討 (2020),提出因為有 獵巫、道德恐慌、政治立場、集體認同、中國因素、台灣認同的重點而找出了 台師大 PTT的解答。

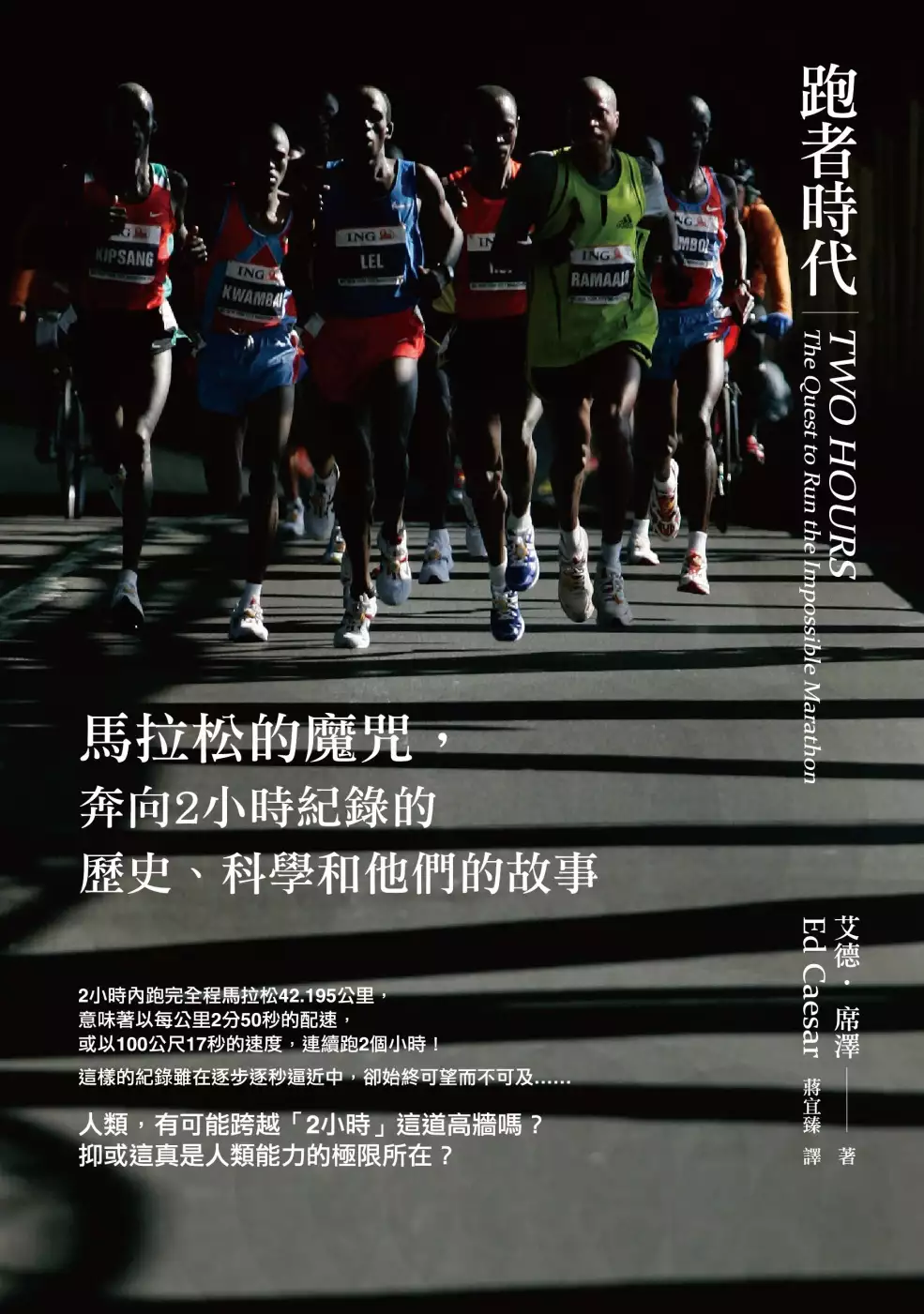

跑者時代:馬拉松的魔咒,奔向2小時紀錄的歷史、科學和他們的故事

為了解決台師大 PTT 的問題,作者EdCaesar 這樣論述:

跑者襲來! 你加入這場21世紀席捲世界各大城市街頭的狂潮了嗎? 馬拉松是浪漫的。 它與跑者個人的故事無法切割, 它是與跑者自己身體、心志的孤獨對話, 也已然成為人人都有資格挑戰的「聖母峰」。 馬拉松是殘酷的。 每一位跑馬人都在挑戰自己身體與意志的極限。 而2小時內跑完全程馬拉松(42.195公里),代表什麼意義? 這意味著:每公里2分50秒的配速, 或以100公尺17秒(=68秒跑完400公尺操場一圈)的速度, 連續跑2個小時! 隨著人類在體能和耐力上不斷進化, 加上科技持續突破的輔助、競賽條件的強化, 這樣的紀錄雖在逐步逐

秒逼近中, 卻始終可望而不可及—— 人類,有可能跨越「2小時」這道高牆嗎? 抑或,這真是人類能力的極限所在? 英國獲獎記者艾德‧席澤歷時三年,訪問世界頂尖跑者與教練數百次,深入觀察、分析歐美重大賽事,輔以嚴謹的科學研究數據,既書寫馬拉松的歷史、運動科學,更披露這個龐大產業中最精銳跑者不可思議的堅持與野心。 他帶領我們前往孕育頂尖跑者的非洲大陸,前進紐約、倫敦、柏林等世界馬拉松大賽第一線,讓我們目睹這些為奔跑而活的人物如何展現讓人嘆為觀止的勇氣和天份,以及他們對馬拉松的熱愛與掙扎、心理上的轉折。 本書以全世界最出色的馬拉松選手之一穆泰伊(Geoffrey Kipr

ono Mutai)為中心,向外輻射出多位個性鮮活的馬拉松跑者,細述他們的成長與生命故事、艱辛的訓練過程,深入剖析馬拉松2小時障礙的理論和研究,並進一步呈現馬拉松運動的多重面向和發展歷史,包括首屆馬拉松、1908年倫敦奧運馬拉松、2013年倫敦與柏林馬拉松的精采賽事,帶領讀者一窺跑道上變幻莫測的賽局,以及跑者的心路歷程。 當馬拉松競賽進入21世紀, 格布列塞拉希(Haile Gebrselassie)將破紀錄變成一門藝術, 萬吉魯(Sammy Wanjiru)戲劇性十足地重塑了馬拉松競賽的風貌, 穆泰伊則是以他的新競賽哲學在波士頓成了史上最快的馬拉松跑者。 當穆泰伊在2

011年以破紀錄的2小時3分2秒跑完波士頓全馬。 這個成績改變了馬拉松世界,卻永遠旁注著「兩顆星星」: 一顆星說明波馬成績不符合認定世界紀錄的資格, 另一顆星則是強調當日的順風。 「我覺得很痛苦,感覺像在爬樹,卻永遠爬不到頂端就掉了下來,然後我又要再往上爬。」——穆泰伊 故事從成長於肯亞這個跑步之鄉的穆泰伊說起。 這個小時候無鞋可穿、24歲才開始正式練跑的運動員,赤腳跑在高海拔的泥土路上,每周跑上200公里。日後,他靠著一場又一場馬拉松賽事,一次又一次將完賽時間往前推進,躋身成為世界頂尖的運動菁英。 如今,他和一群菁英跑者的雄心壯志,早已不在爭取獎牌

、高額獎金、打破紀錄,而是聚焦在令人無法抗拒的吸引力上:跑進2小時以內! 1991年刊登於《應用生理學期刊》上的一篇論文指出:理論上,最理想的跑者,在最理想的情況下,跑完全馬的最佳時間是1小時57分58秒——引爆了長跑與馬拉松界的討論,點燃了跑者的野心與夢想。只是,人類真有做到的那一天嗎? 2014年12月17日,由亞尼斯‧比茲萊迪斯博士帶領的研究團隊,開啟了「低於2小時計畫」(Sub2hr Project)序曲,旨在辨識及培養可於五年內以低於2小時成績完賽的跑者。 馬拉松是一項引人入勝的運動,是速度與悠閒、力量與優雅的綜合體,更是一種純粹的喜悅。當你跨出第一步,目標就在眼前

;沒到終點前,你永遠不知道自己的能耐何在!而想要跑進2小時,除了需要擁有超凡的速度、心智強度與耐力,制定完善的計畫,還必須承受可以想見的痛苦煎熬,以及可遇不可求的天時地利人和,也就是:運氣。 本書特色 揭開馬拉松界相關內幕,例如: ˙為什麼現在的馬拉松世界紀錄總是以秒為單位一點一點地突破? ˙為什麼一場馬拉松賽事的菁英選手整體程度越強,選手就越難打破大會紀錄? ˙馬拉松成績的「眉角」:當第二名明明可以輕鬆超越第一名,為什麼他不這麼做? ˙職業馬拉松菁英跑者的優渥收入,不只來自贊助的鞋商、賽事主辦單位,還來自那些被他們遠遠拋在後頭的中後段跑者。 ˙業餘路跑是中上階層的

運動,《跑者世界》雜誌讀者的家戶平均收入是106,963美元,收入比《富比士》、《財富》等許多商管理財雜誌的讀者還高。 從多位跑者的親身經歷,交織出馬拉松專業的細節—— ˙跑馬拉松該如何配速,才不會讓跑者「爆掉」? ˙阻擋馬拉松跑者跑得更快的原因,有時不是身體的構造,而是賽事的結構。 ˙許多大型馬拉松賽事的主辦單位會採用運動員來擔任配速員,俗稱「兔子」,領跑賽道其中一段,以確保領頭選手能依照設定的配速去跑,並幫選手擋風。 ˙菁英馬拉松選手訓練期間的累積跑量可以相當於從紐約跑到洛杉磯的直線距離…… 充滿故事的元素,高潮迭起! 名人推薦 專業推薦(依姓氏筆畫序)

國立中正大學運動競技學系教授 王順正博士 台灣運動生理學暨體能學會榮譽理事長 林正常 2012年倫敦奧運馬拉松國手 張嘉哲 極地超級馬拉松運動員 陳彥博 don1don運動網站總編輯 鄭匡寓 媒體評論 「對於幾近神話般的兩小時馬拉松主題,艾德.席澤以全然科學的角度探討,佐以豐富的參考資料。曾是馬拉松跑者的我,相當欣賞這兩個特點。本書的敘事流暢,一氣呵成,且主題極具深度:探討人類表現的極致。閱讀一本具備這兩種要素的書,是人生一大樂事。」——賽巴斯提安.鐘格(Sebastian Junger)/《超完美風暴》(The Perfect Storm)作者 「本書是

對於堅忍不拔的頌歌,內容非常有趣且引人深思。即使你連一、兩公里都跑不動,此書仍會讓你愛上菁英級馬拉松,因為它充滿生動鮮明的人物,其勇氣和天分都令人嘆為觀止。對於人物思緒的轉變曲折,本書也做出精闢的觀察。閱讀本書,你將驚喜不斷!」——布蘭登.克爾納(Brendan Koerner)/ 「我認為沒有任何一本書可以讓我對馬拉松感興趣,但此書不僅辦到了,還達成更多。艾德.席澤的深入報導探討運動的根本疑問之一:人類的能力是否存在著無法突破的極限?如果有,極限在哪裡?本書精采絕倫,優雅、迷人且深具啟發性。」——艾德.史密斯(Ed Smith)/前英國板球職業選手暨《運氣》(Luck)作者 「艾

德.席澤如同一位優秀的跑者,優雅、流暢且宏觀地講述這個故事。他帶領我們前往肯亞、紐約、倫敦和柏林,但最終讓我們能夠自我省思。人物刻劃是本書的亮點。」——科倫.麥肯(Colum McCann),《讓美好世界轉動》(Let the Great World Spin)

台師大 PTT進入發燒排行的影片

台中天坑/體育署長請辭/梅西加盟巴黎PSG|老鵝特搜#658

00:00|台中天坑

轎車「倒栽蔥」被吞進大洞 里長曝:半年內第3次

03:12|體育署長請辭

「經濟艙風波」教育部准辭 張少熙將返台師大任教

06:54|梅西加盟巴黎PSG

「2+1合約」年薪11.4億台幣 梅西30號球衣官網秒殺

🟢廣告合作請洽:[email protected]

#老天鵝娛樂 #時事 #趣味

#3D #大里 #和運 #燕子 #台南

#奧運 #飛機 #檢疫 #戴資穎 #蔡英文

#Messi #巴薩 #法國 #卡達 #豪門

#台酒麵攤 #椒蔥純釀烏醋風味乾麵 #台酒

★幾天幾摳贊助老鵝【http://bit.ly/31xsPcF 】

🔸老天鵝娛樂FB【 http://bit.ly/2zL5tWv 】

🔹加LINE 抽禮物【http://bit.ly/2zVuuyD 】

🔸追蹤老天鵝IG【http://bit.ly/2No6dTE 】

🔹老天鵝社團秘密抽【 http://bit.ly/2NkLkbO 】

政府補助/委託計畫案不實核銷問題研究

為了解決台師大 PTT 的問題,作者吳亮儀 這樣論述:

政府研究計畫案的經費不實核銷行為受到廣泛關注源自於2012年研究員涉嫌詐領經費案件。此案的相關廠商轉為汙點證人,指出多位公立大學的教授也進行不實核銷行為,因此在學界和論壇皆有很多的討論。但當時的討論多半集中在進行不實核銷行為的教授是否該以貪污治罪條例偵辦,對於不實核銷的動機及行為本身則缺乏相關研究,因此本研究試圖透過問卷調查來了解目前政府計畫案的核銷經費的情形。同時,本研究將公款公用的不實核銷行為定義成一種特殊的白領犯罪,而舞弊行為與公款公用的不實核銷行為具有相似性,因此也檢視了舞弊行為的兩種理論——舞弊三角理論及Van Akkeren & Buckby整合模型,並檢驗何者更適用於公款公用的

不實核銷行為。 本研究在進行先導研究之後即透過網路問卷調查174名研究助理,了解他們是否有進行不實核銷行為以及對於核銷的相關看法,以及針對舞弊三角及整合模型的五種影響因素:壓力、機會、合理化、差別接觸,及內部治理進行調查。 研究結果顯示,具有不實核銷經驗者有121人,最常使用空白收據進行不實核銷。舞弊理論的檢驗結果則發現壓力、機會、差別接觸因素在預測不實核銷行為並無顯著效果,合理化及內部治理與不實核銷行為則具有顯著效果,顯示不論是舞弊三角理論或是Van Akkeren & Buckby的整合模型均無法完整解釋公款公用的不實核銷行為。此外,具有不實核銷經驗者和不具有不實核銷經驗者對於

法律知識和公款私用的看法並無顯著差異,但對於當前核銷制度的合理性以及公款公用的不實核銷行為看法則具有顯著差異。最後,本研究針對結果進行討論、並提出研究貢獻、實務上的建議和研究限制,以及未來可以探討的研究方向。

台灣七年級新詩金典

為了解決台師大 PTT 的問題,作者謝三進、廖亮羽 這樣論述:

本書選輯時間雖短,但過程並不馬虎,編輯小組們從二○○八年以來製作的新世代詩人專輯、報刊或各地方文學獎得獎作品中,挑選十位具代表性、各有特色的七年級詩人,一一羅列介紹如下: 在敘事與社會批判外,何俊穆不忘於語言、情境、音韻等必須費心折衝考量,以滿足詩的美學需求;林達陽在七年級新詩創作者之間,一定程度上佔據著「領頭羊」的地位,囊括了各階段重要獎項;七年級創作者中,廖宏霖不斷在探討語言,回到語言的本質,回到語言的背後;廖啟余在一片柔軟的抒情聲浪之中,他的聲音不獨是知性的,更有著堅硬、陽剛的質地;在ptt詩版發表創作的spaceman善於營造佳句與氣氛;羅毓嘉的詩作讓人讀到兩個層次:精巧的

語言文字、華美的修辭句法,以及屬於知性的、社會的思考脈絡;七年級寫詩的女性不算少,但崔舜華已能在七年級女詩人之間站穩位置;蔣闊宇書寫總從個人情志出發,但回歸個人之後,反而對現實世界更有深情;郭哲佑的詩題總是很龐大、很抽象,但詩卻從來不會流於空洞、虛構;而早在高中時代,林禹瑄便接連獲得大獎,早慧的詩才無疑使她在同輩詩人中最受注目。 本書特色 1.「七年級」是台灣文學的最新世代,有些人已經出版第一本書、有些人獲得校內外不少獎項的肯定,有些人已經是報紙的專欄作家(八年級太小,一般還不成氣候,或者未能有代表獎項、代表作), 2.本書不同於由資深的文壇作家編選的選輯,而是採取「七年級評選七年級」

的原則,同輩文友的互評,應該更為中肯 3.入選的作者無一不是「數位時代人」,在臉書、噗浪、推特、部落格各個自成一家,和當今潮流相吻合 作者簡介 何俊穆 1981年生,台東人。自高中起開始寫詩,於中山大學中文系就讀時曾任系刊主編,並開始將關注與創作的觸角伸向劇場,2007年以《倒立與沉默》獲得東華大學創作與英語文學研究所創作組碩士。除了教育部文藝創作獎、時報文學獎等獎項外,寫作生涯,亦即現實生涯中的其他亮點可能是申請替代役前赴菲律賓教中文。喜歡Rainer Maria Rilke(1875~1926)、Emily Dickinson(1830~1886)、顧城等詩人。曾任高雄女中戲劇社指

導老師、林正盛電影《月光下,我記得》幕後側拍並與台東劇團合作演出,目前為李清照私人劇團舞台監督和編導,同詩人魚果、劉亮延共事。 林達陽 1982年生,南部人。高雄中學畢業,天主教輔仁大學法律系法學士,國立東華大學創作與英語文學研究所藝術碩士。曾獲聯合報文學獎、時報文學獎、自由時報林榮三文學獎、香港青年文學獎、教育部文藝創作獎、宗教文學獎、優秀青年詩人獎、台北文學獎、花蓮文學獎、海洋文學獎、台大、政大、東華、輔大等校文學獎及詩獎,大英盃排球賽亞軍。出版詩集《虛構的海》、散文集《慢情書》,個人blog「南方亭午」:mypaper.pchome.com.tw/poemlin 廖宏霖 1982

年生。東華大學中文系畢業以及念不完的交通大學社會與文化研究所。現在人在菲律賓馬尼拉的小學教奇怪的華語。曾經得過一些文學獎,但是後來就沒有了。有的時候覺得自己好像在參加一個實境的整人綜藝節目,世界也許可以很好笑,但是那都是假的。關於我,已經沒什麼好說了,我願意更投入在那些說不出話的自己。 廖啟余 1983年生,台灣高雄人。高雄師範大學附屬高級中學畢業。曾任政大長廊詩社社長、政大書院中文寫作工作坊輔導員,並開設講座。曾獲政大道南文學獎首獎、教育部文藝創作獎、廖風德文藝創作獎金等。詩作散見人間副刊、自由時報副刊、聯合報副刊,以及明道文藝、幼獅文藝等文學雜誌,並入選《2007年度詩選》。除了現代詩

創作,亦兼營散文、小品文。 孫于軒 筆名spaceman(太空人),1984年生於高雄。畢業於政治大學財政系、台灣大學國發所經濟組,目前為初入社會的金融業上班族。從未加入任何詩社,亦不曾投稿報章雜誌、文學獎。2008年末以spaceman(太空人)為代號在ptt實業坊的poem板上發表創作迄今,最近也開始以相同帳號將作品發表於吹鼓吹詩論壇。 羅毓嘉 1985年生,宜蘭人。建國中學紅樓詩社出身,政治大學新聞系畢,臺灣大學新聞研究所碩士。曾獲中國時報人間新人獎,台北文學獎,全國學生文學獎,政大道南文學獎與台大文學獎等;《INK文學生活誌》譽為「最被期待的年度新人」。著有現代詩集《青春期》(

2004,自費出版),《嬰兒宇宙》(2010,寶瓶)。作品散見於人間副刊、聯合報副刊、明道文藝等刊物,並曾選入《98年散文選》、《2009臺灣詩選》。目前為中時人間副刊「三少四壯集」專欄作者。 崔舜華 女,1985年深冬時日生,年二十有六,寫詩邁入第八年。政大中文所碩士班畢業,現於私人企業任職採訪編輯。為主流平面媒體所斥,不登文學獎大雅之堂。嗜菸嗜夢,嗜讀偵探小說。反傳統,反壟斷,反過氣歌手與二流作家;擁戴美帝日帝霸權動畫,不成熟的女權主義傾向,新鮮柳橙與楓糖鬆餅。將寫詩視為一生志業,零散時寫散文與短篇小說,擅長細節敘寫與身體書寫,文字冷凝如雪,流轉如風,隱喻過多,性別意識極強。目前主要經

營個人新聞台:密雲 mypaper.pchome.com.tw/news/cathymo/ 蔣闊宇 1986年12月生,南投縣草屯人。畢業於台灣大學中國文學系,雙主修哲學,現就讀台灣大學台灣文學研究所。2008年參與風球詩社之創立。曾獲台大文學獎、教育部文藝創作獎、台中縣文學獎、全國優秀青年詩人獎等,作品散見創世紀詩雜誌、笠詩刊、乾坤詩刊、衛生紙詩刊、文學人季刊、風球詩雜誌、台灣時報等。經營有部落格,蒼梧之野:torassyu.blogspot.com/。 郭哲佑 1987年生,台北人,目前就讀台大中文研究所。高中就讀建國中學時,郭哲佑參與校內紅樓詩社,對於現代詩開始有較密集的接觸。

在台大中文系就讀期間,結識詩友蔣闊宇、陳慶哲等,為郭哲佑開始大量創作詩作的時期,此時曾獲台大文學獎、教育部文藝創作獎等。郭哲佑於大學三年級參加風球詩社,擔任雜誌發行人與主編,對於風球詩雜誌的運作多有了解,並於二○○九年十一月出版第一本詩集《間奏》(風球)。 郭哲佑的詩作除了散見於報刊之外,亦常於ptt詩版、吹鼓吹詩論壇活動,並有一個部落格【間奏】:mnvcvx.pixnet.net/blog 林禹瑄 1989年9月生,台南人。高中時,林禹瑄即以筆名「木霝」活躍於吹鼓吹詩論壇、喜菡文學網等網路平台,並接連獲得全國學生文學獎新詩獎、散文獎,台積電文學獎新詩首獎、X19文學獎新詩首獎、香港青年文

學獎首獎等。進入台大牙醫系就讀後,除了參與風球詩社、擔任風球詩雜誌總編輯之外,亦接連獲得葉紅女性詩獎、台大文學獎、聯合報宗教文學獎等大獎。林禹瑄的詩作散見各大報刊,並於二零零九年十一月出版第一本詩集《那些我們名之為島的》(角立)。 編者簡介 謝三進 1984年生於彰化,旅居台北多年,現就讀台師大台灣文化及語言文學研究所。曾任噴泉詩社社長、波詩米亞文藝工作室企劃組長。2008年春天創辦師大校園詩刊《海岸線》,夏天自印詩集《到現在為止的夢境》,冬天籌組跨校青年詩社「然詩社」。現任詩歌評論免費報《詩評力》(遠景出版)主編、《風球詩雜誌》總編輯、《國語日報》「詩歌連連看」專欄作家。 廖亮羽 華

梵大學哲學研究所,風球詩社社長,《風球詩雜誌》發行人。2011台北上海大學詩展策展人、國立台灣文學館2010大學青春詩展策展人、全國大學、高中巡迴詩展策展人、X19全球華文詩獎策劃人。著作:長詩集《Dear L,我定然無法再是 一隻被迫離開 又因你而折返的魚》、現代詩集《羽林》、國民詩集《魔法詩精靈族》。 夢想是在這個世界推廣詩文學創造詩生活。

涉及政治立場/或集體認同的網路互動探討

為了解決台師大 PTT 的問題,作者蔡侑葶 這樣論述:

網路社群PTT的政治參與常再現於立場檢核、身分認同等容易引起爭議性的互動模式產生獵巫的相關討論。鑑於此,本文首先釐清獵巫對社群政治討論的意義,並擷取其引申意──針對那些不同、不受歡迎的觀點發起的集體行動來探討涉及政治立場/或集體認同的網路互動對政治討論的影響性。實際應用獵巫觀點分析疫情期間兩起事件「范瑋琪口罩失言」、「敦睦艦隊群聚感染」的相關貼文。本文發現,言談中界定的「我們──集體」與「他們──當事者」的二元對立論述秩序再現了鄉民對於政治關係的想像,互動間未經證實的指涉 常能伴隨言談潛藏的政治意涵或爭議性事實的關聯敘述衍生不同的政治參與形式。其中在「范瑋琪口罩失言」事件,喚起了台灣特殊政治

脈絡下集體對中國因素的焦慮,呈現較多爭議性、情緒性等敵我衝突的斷言式結論;但細部檢視相關留言發現,參與者若能提供較具建設性的觀點仍可有效地開啟群眾公開辯論形成有意義的政治討論。而在「敦睦艦隊群聚感染」事件,則反映大眾素日裡較難觸及國防、軍人等有關議題,並多半依循大眾媒體界定的報導乃至相關「過來人」 當兵的經驗分享,建構對當事者的認知與事件的理解,在互動上呈現較多起鬨、惡搞的狂歡節文化 。此外本文亦針對兩起議題進行焦點團體訪談,提出社群上較理想的政治互動,多半的受訪者提及多元的認同,連結至國家集體意識的想像乃至從自身成長背景的角度看待事件,呈現不同立場間相當分歧多樣的政治意見反映出中國因素對台灣

社群的影響性 。 這樣的焦慮情緒雖有助於台灣意識的興起,但在情感認同下也有更難辨明議題真偽的隱憂。