台灣人英文複數的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦日本總裁出版社寫的 唐鳳談數位與AI的未來 和王麗蘭的 印尼語,一學就上手!(第一冊)QR Code版(隨書附標準印尼語發音+朗讀音檔QR Code)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站3種【the+adj.】的用法-表達特定群體 - 英文學習部落格也說明:我們有時候會「泛指、統稱」同一類型特性的群體 ,例如:the Taiwanese台灣人、the rich有錢人、the elderly老年人…等,這是英文當中「定冠詞the+形容詞(adj.)

這兩本書分別來自蔚藍文化 和瑞蘭國際所出版 。

國立中正大學 法律系研究所 楊宏暉所指導 蔡和宏的 公害污染於侵權責任之再建構 (2021),提出台灣人英文複數關鍵因素是什麼,來自於微觀損害、疫學因果關係、比例因果關係、懲罰性賠償金、時效不完成。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所碩士在職專班 陳允元所指導 許靜枝的 發現/再現斯卡羅--從楊南郡、巴代到陳耀昌 (2021),提出因為有 楊南郡、巴代、陳耀昌、報導文學、原住民文學、歷史小說的重點而找出了 台灣人英文複數的解答。

最後網站可以像章回小說般閱讀的英文文法書(進階付費版,含練習)則補充:英文, 英文文法, 小說, 章回小說, 名詞, 複數, 可數, 不可數, 英文, 中文, ... 像是"Taiwan"+"dog" (台灣犬)、"China"+"town" (唐人城),它們的更 ...

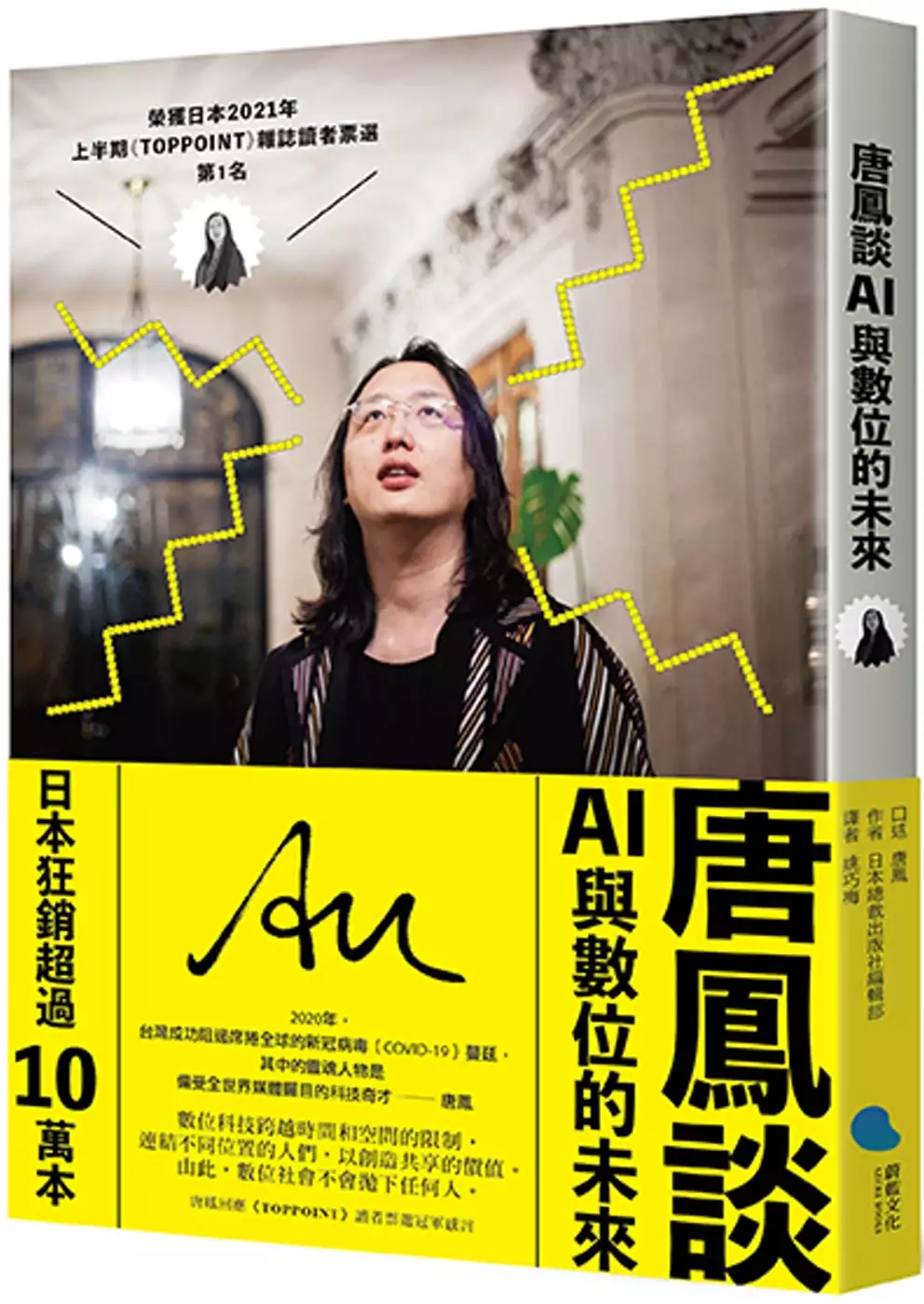

唐鳳談數位與AI的未來

為了解決台灣人英文複數 的問題,作者日本總裁出版社 這樣論述:

2020年,台灣成功阻遏席捲全球的新冠病毒(COVID-19)蔓延,其中的靈魂人物是備受全世界媒體矚目的科技奇才——唐鳳。 本書由唐鳳親自口述,談論成功對付病毒的秘密、數位與民主主義、數位與教育、AI與社會創新……,來自數位新世界的訊息。 不要怕,AI只是聰明的工具,唐鳳告訴我們,擔心受制於AI是杞人憂天,AI和人類的關係就像哆啦A夢和大雄。數位不是只提供「數位」使用,數位是儘可能讓所有人無痛學習無痛使用,如果不能讓某一群人方便使用,那就要改良得更好。在改良過程裡充分展現包容與寬容,這才是「數位創新」、「永續未來」的礎石。 「數位科技跨越時間和空間的限制,連結不同位

置的人們,以創造共享的價值。由此,數位社會不會拋下任何人。」——唐鳳回應《TOPPOINT》讀者票選冠軍感言 本書特色 活用數位,迎接正在逼近的新政治、新經濟、新生活模式! 《唐鳳談AI與數位的未來》 日本狂銷超過10萬本 榮獲日本2021年上半期《TOPPOINT》雜誌讀者票選第1名 作者簡介 口述者/唐鳳(Audrey Tang) 行政院政務委員(2016/10/1~)。1981年出生,幼時即對電腦表露高度興趣,12歲開始學Perl,15歲中學休學,以程式設計師身份成立數家公司,19歲在美國矽谷創立軟體公司。2005年,因開發「Perl 6(現在改

為Raku)」引起世界矚目。同年,對外公開自己是跨性別者,並開始將性向轉為女性(現在是「無性別」)。2014年擔任美國蘋果公司顧問,參與Siri等系統內建人工智能計畫。2016年10月,35歲那年加入行政院團隊,成為史上最年輕的閣員,以無任所閣員數位政務委員身份受到重用,擔負主導跨部會行政與數位事務。2019年,入選美國期刊《外交政策》(Global Thinkers)的「國際百大思想家」。2020年新冠病毒肆虐初期,建構口罩在庫管理系統,對遏阻病毒在台灣蔓延甚有貢獻。 譯者簡介 姚巧梅 姚巧梅,自由作者。世界新聞專科學校編輯採訪科畢業,日本龍谷大學日本文學系博士課程修了。歷經

記者、編譯、教師等工作,曾任職台灣時報、自立晚報、天下雜誌、大漢技術學院、淡江大學。著有《佐藤春夫と台湾(佐藤春夫與台灣)》、《郭台銘的情人夏普——被台灣買走的日本百年企業》、《地域是可以克服的:一個台灣記者的311日本東北紀行》,散文《京都八年》、《愛欲京都》。譯有小說《惡醫》、商管《後五十歲的選擇》、實用《大笑啟動免疫力》、散文《晚年的美學》、童書《大師的童心》等。 前言 序章 信賴——數位與台灣的新冠肺炎病毒對策 台灣活用SARS經驗,成功遏止初期新冠肺炎病毒的感染擴散 習得正確的知識,謀求「一個人的創新」 口罩是遏止新冠肺炎病毒感染的重要主題,該如何解決? 官民合作

下,口罩地圖誕生 象徵政府與民間信賴關係的全民健保制度 第一章 AI開拓的新社會 活用數位創造更好的人類社會 數位技術絕不會改變社會的方向 從偏鄉開始建置5G的理由 人會受制於AI的想法是杞人憂天 AI不過是輔助工具而已 AI詢問,人類想往那個方向前進 深度學習無法說明達到結論的過程 思考深度學習在社會中的定位 捨棄競爭原理,追求公共價值的產出 AI和人類的關係,像哆啦A夢和大雄 數位如果不能讓高齡者方便使用,那就要改良得更好 聆聽別人說話,可以獲得新的視點 超越年齡之壁,年輕人與高齡者「青銀共創」 在數位發達的社會,不可欠缺的是包容力(Inclusion) 活用AI,創造出人人心有餘裕的社

會 第二章 以實現公益為目標——形塑了我的人、事、物 我的家庭以及我與日本的關係 從雙親那裡,學到批判性思考和創造性思考 邂逅「古騰堡計畫」是一切的開始 十四歲離開學校,開始用網路自主學習 AI推論與維根斯坦哲學 十五歲創業,十八歲赴美 三十三歲退出商界,參與開發Siri 受柄谷行人「交換模式X」的影響極大 數位空間,是為了思考未來所有可能性的實驗場所 第三章 數位民主主義——將國家與國民雙向討論的環境整備妥當 太陽花學生運動是初次與政治連結的契機 不受權力束縛的「保守的安那其主義」,是我的立場 台灣歷史上第一位女性總統蔡英文,以及台灣政治的進步 政府要思考的是,國民期待什麼而不是我想做什

麼 為了民眾,到與民眾站在一起(從For the people到With the people) 前總統李登輝奠定了台灣的國際貢獻與「新台灣人」基礎 初次參加選舉,真切地感受到一票的重量 答應接下數位政務委員職務的理由 活用數位技術,跨足數個部會解決問題 網路是汲取少數派聲音的重要工具 讓不易看到的問題浮現,以及為導向解決而創設的PDIS和PO 傾聽說話,找出共同的價值觀和解決的對策 PO(開放政府聯絡人)是一個專業和獨立的專業團體 數位民主所潛藏的危險,自類比時代起就有了 民主主義的進展奠基於每一個人的貢獻 網路因雙向互動,得以實現平等 透過「大家的事,靠大家互助合作」,進行社會改革 第四

章 社會創新——實現一種不放棄任何人的社會改革 開放政府從撤除界線開始 建立共同的價值觀以後,可以創新 少數派才會提出的案子 時間能解決問題——消除對婚姻平權有所顧慮的智慧 知道哪裡做得不夠,再從讓人感覺舒服的部分著手改善 「公僕中的公僕」——社會整體的智慧,造就了我的工作 應用AI,競相解決社會問題的「總統盃黑客松」 活用AI,當作是讓社會變得更好的「輔助性智能」 因標點「·」這個連結而產生的創新 包容和寬容的精神是創新的基礎 三個關鍵字「永續發展」、「創新」、「包容」 將未來模式化以後,以複數的方式進行 透過積極地推展數位化,台灣中小企業提高了數位轉型力 愈推動創新,工作愈有創意 第五章

程式設計思考——在數位時代培養有用的素養 藉「數位學習夥伴計畫」縮短都市與偏鄉的教育差距 線上授課的方便和可能性 重要的是,大人要理解孩子們關心的是什麼事 找不到興趣和關心所在,上大學也沒有意義 利用各種學習工具學習「生涯學習的能力」,很重要 比數位的技能更重要的是素養 八歲寫出分數概念的程式 電腦思考是解決社會問題的基礎 數位社會要求的三種素養——自動、了解、共好 「萌典」計畫——用智慧型手機編輯字典 科學(S)和技術(T)是STEAM+D教育的枝幹 培養美的意識,解決科學技術無法解決的問題 為了發現普世價值,和不同思維的人交往 終章 給日本的訊息——為了日本和台灣的未來 「共同的經驗」

連結了日本與台灣 學習日本的「RESAS」 數位原住民掌握數位成功的關鍵 後記 前言 大家好,我是唐鳳,職務是台灣行政院數位政務委員。 新冠肺炎病毒全球蔓延,迄今威脅依然存在,可以說是二○二○年和二○二一年甚至更長遠的人類歷史的大事,今後情況將如何發展實在很難預測。 身為政府閣員,在初期擬定新冠肺炎的對策時,我也參與部分工作。 二○二○年,除了執行閣員的工作以外,我幾乎每一天都接受來自國內外媒體的採訪、參加線上研討會的活動,也分享與防疫相關的措施。 只要有時間,我樂於與人交談,通常只要媒體採訪或活動邀約我都盡量參加。 在媒體採訪中,有時也會觸

及私人的提問,例如IQ(智力指數)、跨性別、中學輟學等這類話題,有時因為提問重覆,所以也會有點覺得困擾。 第一家以出書為目的,向我提出採訪要求的是日本總裁出版社,因為我也想分享台灣面對新冠病毒的因應措施、相關資訊、課題,以及我個人對數位、AI等科技議題的看法,所以答應了這個要求。 本書的要旨是,從我八歲初次接觸電腦到現在約三十多年來,與數位世界產生關聯的經緯和想法、數位技術將如何改變世界,以及人類該如何活用數位等。 針對數位這個議題,憂喜參半的人居多。不可諱言的,數位已日漸滲透到我們的生活,也為社會帶來許多方便。另一方面,有不少人害怕自己會因跟不上而被淘汰,擔心工作機會

被搶走的人更多,也有人反對企業和國家擅自取得個人的資訊。 數位,只是一個工具,是我一貫的看法,如果我們一開始就設計好的話,最後掌握主導權的依然是創造者與使用者。 數位的優勢是可以跨越國境與威權統治,廣泛地蒐集到更多資訊和他人的意見。數位一點也不恐怖。 這本書由我口述、總裁編輯部整理而成,簡潔且中肯地紀錄了孕育我核心思想的過程,以及幼少年迄今的人生經歷。 如果這本書對新時代的讀者們有參考價值,我會很開心。 唐鳳 二○二○年十一月吉日 第一章 AI開拓的新社會 活用數位創造更好的人類社會 數位技術絕不會改變社會的方向 台灣在口罩對策上成功的主因是政府與民眾彼

此信任,並活用數位科技,數位科技在其中發揮極大的效果,相信今後這種現象會經常發生。有效活用數位科技,能促進社會產生變化與發展。 當然,數位科技並非無所不在。例如在新冠肆虐初期,預防病毒最好的方法是用肥皂徹底把手洗乾淨,再用酒精消毒。這些動作,數位科技就無法取代,也沒必要把科學邏輯套用在肥皂和酒精上,數位技術擅長的是,讓更多人理解正確地使用肥皂洗手的方法。 「內外夾弓大立腕」是台灣網路上流傳的一首歌,歌詞內容是教大家如何洗手。為了讓這首歌在網路擴散,利用數位技術製作出可愛的宣導用吉祥物,就是一種好方法,實際上也可行。 但如果只是這樣,就斷定數位技術會改變社會的方向,就有點誇張了。歌曲和宣導用的吉

祥物只用來做推廣用,是為了強化「手要洗乾淨」、「一定用肥皂」的觀念。數位科技的終極目標僅為獲得「徹底洗淨手」這個結果,如此而已。 當然,數位科技有其優勢,例如可透過科技獲悉民間的用水量增加、每個人洗手的次數增加,以及洗手的時間加長了等。數位並無法取代生活裡肥皂的效用,但當我們不知道實際的數據,例如用了多少肥皂、多少水、洗手時間等,就可以透過科技得知。 政府並不想透過數位改變社會方向。「用肥皂洗手」是經過國民認可的共同目標,而當大家朝同一個方向前進時,數位科技也能更快更普及地傳達資訊,僅此而已。 數位無意改變民主主義的方向,也沒要求我們必須朝其所指示的方向去做。無論在新冠病毒對策或數位化政策上都

一樣,數位只是一種輔助性的工具。 從偏鄉開始建置5G的理由 台灣的5G(第五代移動通訊世代)正逐漸普及中,4G和5G最大的不同是5G的延遲率會降低。 比如說,當我透過視訊會議接受海外媒體採訪,幾乎可以即時看到國外採訪者的反應,這不是因為通訊速度加快的關係,而是「延遲」消失了。速度的快與慢,可以從我們隔著螢幕是否清楚看到對方的動作來得知。所謂「低延遲」是指當對方點頭時,我們可以在極短時間內就看到他做這個動作。

公害污染於侵權責任之再建構

為了解決台灣人英文複數 的問題,作者蔡和宏 這樣論述:

我國自邁入重工業化之時代以來,開啟經濟起飛之亮眼成績,然而背後所隱藏之負面影響,便是對於社會大眾所賴以維生之環境與自然資源,形成日趨嚴重之污染侵害;更導致社會大眾之人格權(生命、身體權等)、財產權(所有權等),受有隱微性侵害行為與累積性損失結果;而多數情況下,污染行為之製造者,通常為具有資本與專業之企業經營者等法人組織,因此對於社會大眾而言,則可能形成地位上不對等之疑慮,因此本文針對公害污染所生侵權責任,就其相關之損害賠償請求權要件、損害賠償額之認定、短期消滅時效之起算時點等問題,進行分析與調整;並對於應否設計相關公害污染侵權責任之懲罰性賠償金制度,以及有關消滅時效制度之修正

與更新,提出本文對於立法上之建議。 有關侵權責任損害賠償請求權要件部分,首先,本於法人所具有之團體意思、過失客觀化或組織過失概念,承認法人自身得以成立侵權責任,藉以達到避免內部構成員之責任過重,以及減輕外部受害人求償對象認定之困境。接著,區分公害污染侵權之行為人主體之多寡,而異其不同請求權基礎為討論與分析。在單一污染主體中,主要以民法第184條第1項前段、民法第184條第2項、民法第191條之3規定,作為討論主軸,關於民法第184條第1項前段而言,則以建立一般防治義務、擴大身體權(包括細胞DNA序列完整性)與健康權(包括客觀上合理反應之負面情緒等心理痛苦)、承認微觀損害(細胞或次

細胞層級,以及臨床上尚未產生病徵與疾病之微觀損害)、援用疫學因果關係,減輕事實上因果關係之舉證;並透過比例因果關係之一般性適用,達到衡平加害人所應負擔之賠償責任、採取違法性與過失合一判斷之看法,並以新忍受限度論,形塑類似嚴格責任之效果;而關於民法第184條第2項,則藉由公法上保護規範理論之看法,作為具體化判斷保護他人法律之概念;再有關民法第191條之3規定,則係透過比例因果關係之一般性適用,調整推定因果關係之內容,衡平加害人所應承擔之損害賠償責任。在多數污染主體中,主要以民法第185條第1項前段,作為討論重點,透過援用日本法上之客觀關聯共同強弱與否類型化理論,作為判斷加害行為共同性與否,以及合

理化解釋共同侵權行為人間之因果關係認定。 關於損害賠償數額認定,以及短期消滅時效起算時點之調整部分,就損害賠償數額認定而言,以交錯性質適用論之看法,解釋民事訴訟法第222條第2項(損害數額酌定),使損害數額之認定更具彈性之空間。就短期消滅時效起算時點調整部分,則應採取侵害行為態樣與損害結果可分與否之兩階段判斷方式,作為認定主觀與客觀時效期間起算時點之標準。 而在後續本文亦舉出,於我國所發生之三件重大公害污染事件(台鹼安順廠、RCA公司、榮工工程公司),分別針對所案例中,涉及之實務判決進行討論與評析。 最後在修法建議上,本文認為應增訂有關公害污染侵權責任之

一般性懲罰性賠償金,與增訂公害污染侵權行為之時效不完成規定,以及延長侵害人格權所生損害賠償請求之客觀時效期間,以完善對於公害污染侵權受害人之保障。

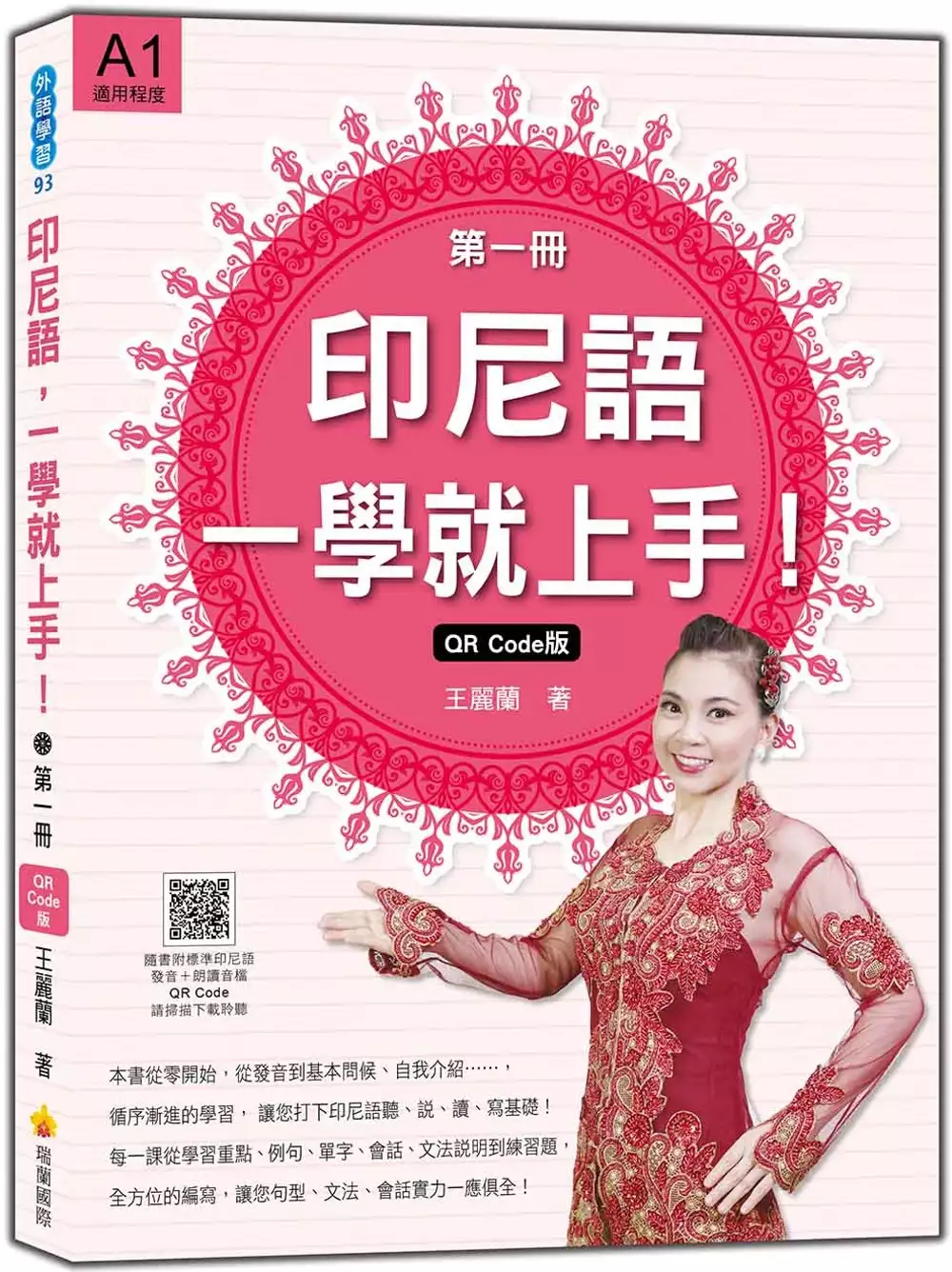

印尼語,一學就上手!(第一冊)QR Code版(隨書附標準印尼語發音+朗讀音檔QR Code)

為了解決台灣人英文複數 的問題,作者王麗蘭 這樣論述:

《印尼語,一學就上手!(第一冊)》佳評如潮, 史上最強的印尼語學習書,暢銷升級QR Code版,全新上市! 臺灣大學、臺北科技大學印尼語名師王麗蘭, 為華人學習者量身打造,上課和自學均適用, 保證印尼語,一學就上手! ※適讀程度:印尼語程度相當於CEFR A1之班級或自學者 ★本書是專為華語學習者量身打造,全方位的印尼語學習書! 根據多年教學經驗,王麗蘭老師特別為印尼語的初學者規劃三大部分,同時結合練習、課堂活動與小遊戲,打造最適合華語學習者的印尼語學習教材。本書三大部分: .PART 1 發音 CHAPTER

1~2 印尼語是由羅馬字母所組成的拼音文字,和英文一樣是26個字母,其中有5個母音、21個子音,所以學習印尼語,首先要從認識它的字母讀音開始。本書從發音開始,循序漸進,待學習者完全熟悉發音和文字之後,再進入十課正課。 .PART 2 正課 CHAPTER 3~12 在學習發音之後,進入正式課程。從打招呼、自我介紹、與別人的日常溝通、數字、到時間等,完全沒有基礎的學習者可以從詳細的句型解說、例句、重點生字、對話中,由淺入深,有系統性地學習並學會印尼語,聽、說、讀、寫的實力就在扎扎實實地學習中逐步累積。每課皆由11種學習架構組成: 1.句型說明:根據每

課主題列出主要句型,再依句型做詳細解說。 例如: 印尼語的簡單句型中,光是人稱代名詞就可以形成很多類型的句子,所以第一步,就先從人稱代名詞開始學起吧! 印尼語單數人稱代名詞的說法(第一人稱) Saya 我 Aku (~ku) 我 Gue / Gua / Gw 我(口語) 2.例句:主要句型均有大量例句,幫助記憶並熟練句型。 例如: (1)主詞+動詞 .Saya makan. 我吃。 .Kamu minum. 你喝。 3.重點生字:從例句裡挑出還未學過的重要單字,可針對

重點生字特別記憶。 例如: makan 吃 minum 喝 4.對話:依照課程學習主軸,每課皆有模擬情境會話,不僅應用所學句型套用至實境,而且內容生動有趣,不像一般教科書一樣枯燥無趣,學習者會發現,原來使用印尼語交談一點也不難! 例如: Irianto : Selamat sore. 午安(下午安)。 Susi : Selamat sore. 午安(下午安)。 Irianto : Bolehkah saya masuk? 我可以進來嗎? Susi : Silakan masuk. Permisi, pak.

Nama Bapak siapa? 請進。不好意思,先生。您的名字是什麼? Irianto : Nama saya Irianto. Nama Ibu siapa? 我的名字是Irianto。女士(您)的名字是什麼? Susi : Nama saya Susi. 我的名字是Susi。 5.小提醒:提醒學習當下該注意的要點。 例如: 小提醒: (1)在公開場合要表達「各位先生女士」時,可以將saudara(兄弟)、saudari(姊妹)、bapak(先生)或ibu(女士)重複,就有複數的意思。例如saudara-saudara(先生

們、各位兄弟)、saudari-saudari(女士們、各位姊妹)、bapak-bapak(先生們)、ibu-ibu(女士們)。 6.練習一下:在學習一個段落的時候,立即就有小測驗可以練習,隨時跟上學習步調。 例如: 練習一下:請將下列各種包含人稱代名詞的句子,翻譯成印尼語。 (1)我喜歡你。 (2)你不喜歡他。 7.總整理:每課最後都有當課的總整理,可讓學習者再次複習每課的學習內容。 例如: (1)人稱代名詞中最常見的是saya(我)、kamu(你)、dia(他)、kita(我們,包含聽話者)、kami(我們,不

包含聽話者)、kalian(你們)、mereka(他們)。 8.學習總複習:每一課的最後,皆有學習總複習。此總複習搭配課程,幫助學習者融會貫通課程內容,了解自我學習成效,日積月累下,實力已經養成! 例如: 請將下列對話翻譯成印尼語。 (1)先生(您)的名字是什麼? 我的名字是Jokowi。 9.文法真簡單:針對當課主題與句型,重點說明主要文法。 例如: 陳述句的句型: 1. 主詞+動詞 .Saya+makan 我 吃 10.課堂活動:除了讀和寫之外,利用課堂

活動加強聽、說練習,活潑有趣的活動更能帶動學習的興趣。 例如: (1)請同學複習A~Z的唸法、r的顫音、輕濁音。 (2)複習各種尾音:將不同尾音的字寫在黑板上,請同學唸出來。 11.不可不知的印知識:除了學會聽、說、讀、寫印尼語之外,也要認識印尼文化。每課均有「不可不知的印知識」以及有趣好玩的「你知道嗎?」,讓您能更深入了解印尼。 例如: 印尼人的名字 關於印尼人的名字,首先我們先有個前提:印尼由很多不同的島嶼、族群所構成,所以沒有統一命名的規則。 單名制:只使用一個名字,例如Soekarno或Suharto。很多印

尼人沒有姓氏,所以很多時候在國外的官方文件上,只能把名字重複填寫在表格的姓氏欄位上。 雙名、多名制:例如第六任印尼總統Susilo Bambang Yudhoyono(蘇希洛.龐邦.尤多約諾)。 除了以上11種學習架構之外,每課並提供印尼俚語「生活智慧」,讓大家認識印尼古人的智慧。而針對日常生活口說,另外設計了「開口說說看」、「你說,我聽」、「你說什麼呀!?」小專欄,學習印尼語不只要會說,要說得更道地。此外,「好歌大家聽」精心挑選印尼人耳熟能詳的歌曲,一邊聽、一邊唱,學習印尼語就是這麼輕鬆有趣! .PART 3 附錄 系統整理印尼語介係詞、

疑問代名詞、連接詞、副詞、動詞、以及形容詞,不但可當作學習輔助,也能當作重點複習。 本書特色 ★本書學習6大特色,讓您輕鬆學會印尼語! 特色1 教學循序漸進,打好印尼語基礎 從最基本的發音開始,每一課都有「學習重點」→「句型說明」→→「例句」→「單字」→「練習」→「會話」→「總整理」→「學習總複習」→「文法真簡單」→「不可不知的印知識」,學習循序漸進,逐步累積印尼語實力! 特色2 基礎印尼語字彙與文法解說,清晰易懂有系統 配合各課主題,學習最基礎的實用單字;系統整理初級印尼語文法,包含基本句型中一定會用到的連接詞、介係詞、疑

問代名詞等,讓學習者能更清楚地了解句型或單字的使用原則。除了在課文中有詳細的解說之外,也置於附錄中,讓學習者更能一目了然,也有助於複習。 特色3 口說練習豐富實用,學習最道地的印尼語 「開口說說看」、「你說我聽」等小專欄,讓學習者可以迅速累積常用生活句子,並隨時反覆練習。由於正式印尼語和一般印尼語口語有些差距,因此本書特別規劃了「你說什麼呀!?」的小專欄,以最常見的印尼語日常口語為主,讓學習者掌握道地口語。 特色4 豐富的會話、閱讀、聽力練習,強化全面實力 提供了全印尼語的對話練習、聽力訓練以及短文閱讀的範例文章,讓學習者奠定了穩固的印尼語基礎之後,

能夠實際閱讀短文或聆聽相關對話,讓學習者更有印尼語的環境。 特色5 了解印尼,學習更深入 每堂課之後均有「不可不知的印知識」,讓學習者不只學習了語言,也更能瞭解印尼多元的文化。此外,還有一個小專欄「你知道嗎?」提供印尼有趣又玩味的小知識,讓學習者輕鬆認識印尼;「生活智慧」中,則提供印尼俚語,讓大家認識印尼古人的智慧。 特色6 朗讀音檔搭配使用,聽說讀寫面面俱到 掃描QR Code下載朗讀音檔學習,印尼語發音最清晰標準,不僅配合課文、單字朗讀,更有充分的聽力練習,讓您扎實打下「聽、說、讀、寫」基礎!由作者王麗蘭老師親自率領印尼籍老師一起錄音的朗讀音檔,

讓您聽見最標準的印尼語發音,帶您說出更正確的印尼語單字、會話。

發現/再現斯卡羅--從楊南郡、巴代到陳耀昌

為了解決台灣人英文複數 的問題,作者許靜枝 這樣論述:

過去國府長期以華夏一元史觀所主導的社會、政治與教育氛圍之下,台灣本土性的文史論述備受壓抑。一度鮮少為人們所知的斯卡羅歷史,因為楊南郡的報導文學〈斯卡羅遺事〉產出,斯卡羅方引起注目。繼之,卑南族作家巴代再以斯卡羅為題材創作小說《斯卡羅人》;晚近的陳耀昌則在其歷史小說《傀儡花》,以斯卡羅作為其中一條敘事線進行書寫。三位作者以文學為器,意在追尋族群或國族認同,而他們所書寫的斯卡羅/本土之歷史敘事,成為台灣民主化之後,台灣人建構以台灣為主體性的歷史補述。本研究透過層層分析揭示三篇/部文學作品如何發現、再現斯卡羅,同時探究三位作者如何運用不同的策略,以呈現或者建構部落史/台灣史。古道專家楊南郡親臨歷史

現場、探訪斯卡羅後代,以紀實的手法產出〈斯卡羅遺事〉,這是一篇踏查古道、追尋斯卡羅大股頭潘文杰的報導文學,該文在探究並揭露斯卡羅文化/歷史被遺忘的前因後果,亦為作者對一己身分及文化認同追溯的投射過程。《斯卡羅人》是巴代以原住民觀點溯源、詮釋斯卡羅族群的歷史,小說呈現17世紀純粹的原住民部落的時代,處處可見巴代在文本裡精心安排卑南文化的設計,這是他力圖以文寫史具體呈現口述歷史/文學再創的成果。作為新世紀的原住民作家,巴代脫離原運世代作家的抗議式的書寫,他作品的文學性,標示原住民文學已達到更優質、成熟的階段。《傀儡花》則是以1867年發生的美國商船羅妹號(Rover)事件為起點,將彼時的台灣放置於

全球、共時的歷史脈絡所書寫的小說。此為陳耀昌致力挑戰漢人書寫獨大或是華夏中心史觀所做的努力,文本呈現原住民、漢人以及西洋人的觀點,而他大量援用十九世紀西洋人的文獻,間接傳輸彼時西洋人的史觀。〈斯卡羅遺事〉、《斯卡羅人》及《傀儡花》的內容敘述不同歷史片段的斯卡羅,並呈現不同面貌的斯卡羅多元文本,而斯卡羅藉由這些作品的被發現、重新被創造的過程,延續了歷史記憶,並更新了我們對於台灣的認識與想像。

想知道台灣人英文複數更多一定要看下面主題

台灣人英文複數的網路口碑排行榜

-

#1.Dears, Dear all都不好!英文email的第一句,這樣寫才有禮貌

錯誤/過時用法. 以下用法有的是台灣人自創,有的是英語系國家早已不會使用的過時用法,要多注意了! (X) ... 於 www.managertoday.com.tw -

#2.讓英文名詞再也難不倒你(下)

單複數的考量,也難怪會有這麼多人把英文文法. 的正確與否拋到九霄雲外。 名詞的單複數、可數與不可數到底有多重 ... 嚇到之餘,這班學生就建議台灣的英語老師們與. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#3.3種【the+adj.】的用法-表達特定群體 - 英文學習部落格

我們有時候會「泛指、統稱」同一類型特性的群體 ,例如:the Taiwanese台灣人、the rich有錢人、the elderly老年人…等,這是英文當中「定冠詞the+形容詞(adj.) 於 blog.english4u.net -

#4.可以像章回小說般閱讀的英文文法書(進階付費版,含練習)

英文, 英文文法, 小說, 章回小說, 名詞, 複數, 可數, 不可數, 英文, 中文, ... 像是"Taiwan"+"dog" (台灣犬)、"China"+"town" (唐人城),它們的更 ... 於 vocus.cc -

#5.打破台灣英文學習的九大迷思!幫孩子學好英文 - 未來塾最新活動

許多台灣孩子學習英文不順利,是因為英文教育的迷思讓他們白白浪費力氣 ... 是否說得出、聽得懂(例如:你跟馬來西亞人說英文複數沒加s,他會在意嗎?) ... 於 www.myfutureclass.com -

#6.各國人名的單數形以及複數形? | taiwanese複數

taiwanese複數,大家都在找解答。請給我較常用國家的,如果是集合名詞像Taiwanese.Japanese,請註明一下,如果單複數也是,感激不盡(越多越好,早晚沒關係) 於 hotel.igotojapan.com -

#7.政府採購法 - 全國法規資料庫

十二、購買身心障礙者、原住民或受刑人個人、身心障礙福利機構或團體、政府立案 ... 四、採用複數決標之方式:機關得於招標文件中公告保留之採購項目或數量選擇之組合 ... 於 law.moj.gov.tw -

#8.Email CC 給我是什麼意思?你不能不知道的辦公室常見英文 ...

這個「TO」就是你要寄送信件的目標收件人,如果你在「TO」欄位的收件人為複數,每位收件人都可以看見彼此的信箱地址。 Example: If your email is directed at Johnny AND ... 於 wushare.tw -

#9.林益全- 台灣棒球維基館

2013年 -- 01月14日,在創辦人林義守出面下,正式與義大隊簽下為期3年的複數年約,月薪依序是45、50、55萬,另含有達600萬的激勵獎金,總值最高可達2400萬元,義大隊隊上第 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#10.漢語詞綴「們」的多視角探索和教學應用

National Taiwan Normal University 台灣師範大學 ... 漢語複數後綴「們」生成於限定詞的位置,而英文的複數詞綴-s,. 則是生成於名詞的位置,如結構圖所示: [限定詞: ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#11.只能在台灣用的台式英語 - Julie的英語教學雜記

走在路上會遇到很多人發DM",這句話台灣人都聽得懂DM是傳單、廣告單,看 ... 粉絲" 英文"fans" 是複數,可能中文沒有單複數問題,所以大家都說"我是 ... 於 julietpe.blogspot.com -

#12.Varied vs various 「使多樣化」和「多種多樣」 - BBC 英伦网

答案就在以下這句話的英文表達中。 「多樣性才是生活的調味劑」。 ... 一款用法嚴謹的電腦「保護神」和台灣科技界的幸運符文化. 2021年4月20日. 於 www.bbc.com -

#13.「生活」要用live or life?英文10大混淆字,別傻傻分不清了

[差別] A few things是一些東西,a few people是一些人,. a few後面都接可數名詞複數。 Less是little的比較級,相反詞是more,. 例如近年流行的生活 ... 於 www.gvm.com.tw -

#14.英文集合名詞(Collective Noun)單數及複數的正確用法

在英文文法裡,集合名詞(Collective Noun)是用來描述一群對象,而這些對象可以是人、動物、或是概念等事物。 由於中文文法不強調單複數的概念,有些 ... 於 www.editing.tw -

#15.史上最強語言高手 教你一次學會10國語言:世界第一簡單會話速成!只背200個單字‧30句表達法,正港台灣人也能無痛苦學會多國外語

ColumnColumn 能讓人品嘗語言學習醍醐味的「阿拉伯語」阿拉伯語是「超難關卡」大 ... 還有,阿拉伯語的詞性變化相當複雜,例如:要把名詞改成複數形態時,沒有像英文一樣 ... 於 books.google.com.tw -

#16.EXenglish 數位英語學院第11課

(約翰是美國人。) They are American. (American為形容詞). = They are Americans. (Americans為複數名詞). (他們是美國人。) Peter is Chinese. (Chinese為形容詞). 於 ex.afl.knjc.edu.tw -

#17.講出What's your job,恐會讓老外認為你是穿越來的...這七個 ...

這七個台灣人超常講錯的職場中式英文,你中了幾個? ... 另外既然這個字單複數同形,那們它後面的動詞要搭配單數或是複數就視語意而定囉。 於 www.storm.mg -

#18.英語中的國籍和民族| EF | 台灣

國家或地區 形容詞 名詞 Afghanistan Afghan an Afghan Algeria Algerian an Algerian Angola Angolan an Angolan 於 www.ef.com.tw -

#19.妳是台灣人嗎? - How to say in English - LearnWithOliver

Here: 是(第二人稱複數現在式) [Show Details]. you /juː/ 你,妳,您,你們,妳們,您們. Here: 你 [Show Details]. Taiwanese /ˌtaɪwəˈniːz/ 1. 台灣人2. 台灣的3. 於 www.learnwitholiver.com -

#20.哪個不可數?4招分辨不可數名詞,拆解不可數名詞用法

在中文裡基本上沒有「不可數名詞」這個概念,要把東西量化時只要加上量詞就好了,名詞本身並不會因為複數而有任何的改變。但在使用英文時,我們卻需要 ... 於 tw.amazingtalker.com -

#21.台灣人最容易用錯,原來 headquarters也要加s!這些s結尾的 ...

寫英文email最常用到的一個字之一「總部headquarters」,原來一直都寫錯! 這個字原本字尾就有s 唷!不管單複數都一樣~ 今天一起來學習6個名詞都是單 ... 於 msanya8.pixnet.net -

#22.不是「每國的人」的英文都是「國家」英文後面+ese!各國人 ...

二、各國以地理區域整理. 亞洲(Asia)-亞洲人(Asian):. 台灣:Taiwan – Taiwanese 日本 ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#23.I'm Taiwanese 文法錯誤? | taiwanese單複數 - 訂房優惠

是說:IamaChinese.英文沒有Taiwanses這個字,去外國沒人聽得懂-->是錯的!不過是有不少外國人沒聽過"台灣Taiwan"既然沒聽過"台灣"當然也不知道Taiwanese.2007-08 ... 於 hotel.twagoda.com -

#24.【易混淆字】到底要用everyone還是everybody? 13組超相似的 ...

以下分享13組大家常常會搞混的英文單字, ... 再來如果後面是要加上of +“複數名詞”的話, ... 台灣政府正著手與美國政府進行聯合計畫。 於 engoo.com.tw -

#25.英文email開頭別用Dears、Dear Sir!《富比世》雜誌觀察

因此,下次寫信時,Dear 可不是唯一選項喔!試試別種用法,創造不同氣氛,或許更能得到你想要的回應! 錯誤/過時用法. 以下用法有的是台灣人 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#26.國中英語文法通1

(Jenny 的媽媽和Eric 的媽媽不是同一人, mother 為複數。) 例(1) Sally and Jack's mother is an English teacher. Sally 和Jack 的媽媽是位英文老師。 於 www.tangao.com.tw -

#27.講Taiwanese是正確的@ 賴鵬智的野FUN特區:: 隨意窩Xuite日誌

日前友人傳來一封信,主旨是「Taiwaner not Taiwanese」,內文意思是「台灣人」的英文字應該是「Taiwaner」,而不應該是「Taiwanese」。 於 blog.xuite.net -

#28.【告別英文恐懼症】犯的錯越多,進步就越快 - 世界公民文化中心

台灣人 的三大常見錯誤. 1. 複數還是單數?Plural nouns. 中文沒有單複數的問題,所以在講話的時候很容易就忘掉了,只要看到下面這些字群,就要記得搭配複數的名詞。 於 www.core-corner.com -

#29.欄位代碼 - 中華民國專利資訊檢索系統- 經濟部智慧財產局

英文複數 自動擴充 ... Attorney, 代理人, LX, Examiner, 審查委員, EX. References Cited, 引用專利, CI, Non-References Cited ... 台灣博碩士論文知識加值系統 ... 於 twpat1.tipo.gov.tw -

#30.台灣人英文複數的評價費用和推薦 ... - 教育學習補習資源網

台灣人英文複數 的評價費用和推薦,在FACEBOOK、YOUTUBE、EDU.TW、DCARD和護台胖犬劉仕傑這樣回答,找台灣人英文複數在在FACEBOOK、YOUTUBE、EDU.TW、DCARD就來教育學習 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#31.商業英文最常見的七大錯誤 - 今周刊

印象式錯誤是即便使用的英文不正確,卻不會造成嚴重誤解。例如,把he用成she,複數名詞忘了加"S",大部份時候,聽你講話的人可以自己判斷, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#32.專有形容詞(Proper Adjectives) - 實用基礎文法

Italian 作「意大利人」詮釋時,是單數可數名詞。 ... 意大利人喜歡吃披薩。 Italians 是Italian 的複數可數名詞。 ... Taiwanese, Taiwanese, 台灣人. 於 www.taiwantestcentral.com -

#33.英文量詞可數或不可數/ 單數或複數用法

究竟some of the movie是跟is還是are? A cup of tea是跟is,但為什麼a herd of cow是跟are? 這些「量詞問題」的確在困擾著很多人,這個其實跟量詞的語感 ... 於 www.7plus3english.com.tw -

#34.「單字」vocabulary 的單數與複數|中翻英陷阱

「單字」vocabulary 這件大事,是許多英文學習者非常觀注的一件事,但這個看似簡單的「單字」卻暗藏著很多人不會注意到的細節,譬如“vocabulary” 單數與複數的使用就是 ... 於 bringyourenglishtolife.com -

#35.【法文單字】國家+ 國籍陰陽性,如何使用? - 法語鸚鵡螺

在使用「venir de + 國家」表達「永恆的源頭」的時候,陽性國家&複數國家會 ... 雖然目前暫別法國釀酒職場,但是仍與台灣葡萄酒業界有不同的合作。 於 french-nautilus.com -

#36.常見英文錯誤:She is a Japanese. (國籍的英文說法)

了解在英語中使用'She is a Japanese' 來指代某人的國籍是錯誤的原因。 ... 國家的人時 通常只能當形容詞用,前面是不能加a / an 的,也不能用複數 於 www.teachersammy.com -

#37.侯友宜小編英文發推特口譯哥直呼「文法錯誤百出」

民視新聞/陳韻年、宋弘麟台北報導新北市長侯友宜用「英文」在推特發文, ... 發言人趙怡翔傻眼痛批,身為總統候選人,國際溝通能力很重要,牽動台灣 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#38.Hi, Dear, Hello, 商業Email 應該開頭才專業? - 天下雜誌

世界公民文化中心-英文口說-英文文法-Email-商業英文 ... 如果不知道對方的名字,以往美國人多用To whom it may concern,英國人愛用Dear Sir/Madam, ... 於 www.cw.com.tw -

#39.代名詞詳解主格、受格、所有格 - Rose英文教學

代名詞中的人稱代名詞,通常是台灣英文初學者在一開始的英文課就會 ... 如果你今天想表達的名詞是複數,要講所有格時,就在s後面加上省略符號('). 於 rosetoeic.tw -

#40.還在寫X'mas?Holiday 沒加s?COVID 時代的節慶email 你會寫 ...

祝福時,會有固定的表達方式,只是用英文講出中文想說的話,有時會聽起來少了些什麼。 在台灣,還是有不少人的工作會需要跟歐美客戶開會、寫英文email。也 ... 於 ntetaiwan.com -

#41."Taiwanese" 有單複數嗎??

I'm a Taiwanese. 可是好像沒有聽過Taiwanese 前面加a 耶 還有我們是台灣人. We are Taiwaneses. 加了s 在 ... 於 tw.bbs.lang.english.narkive.com -

#42.英文聊天 - sanoka.online

在缺乏英文使用機會的環境下,台灣人的英文對話能普遍不及閱讀及聽力, ... 闲谈第三人称单数: chitchats 复数: chitchats 现在分词: chitchatting ... 於 sanoka.online -

#43.英文的「名詞所有格」規則大全! - 英文庫

它的英文名稱是<Schindler's List>,辛德勒是一名德國商人,他在二戰時期列了一份工人名單, ... 複數名詞字尾為s ➝ +' ... 你想嘗試看看台灣前十大特別的食物嗎? 於 english.cool -

#44.【教你寫職場Email英文】#44 撰寫市場及市場佔有率相關事宜

延伸閱讀>> 【職場英文懶人包】#4 實用商用英文表達– 8句「讓我知道」的英文說法 ... 觀眾(集合名詞,通常不加s,後接複數動詞). 於 www.ivy.com.tw -

#45.American & British English 美式英文和英式英文 - Taipei Times

文法上,英式英文通常把集合名詞視為複數,它所根據的邏輯是:集合名詞所指稱的是由多人組成的群體。在美式英文中,集合名詞則通常被視為單數。 於 www.taipeitimes.com -

#46.爐石戰記哈啦板- 巴哈姆特

標準模式有分成九個職業,戰士、聖騎、獵人、……等,請依據標準模式之職業進行分類,若複數以上職業請用綜合心得。 【開放模式】 分享只能 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#47.【英文時態系列1】時態初學者的第一站-現在簡單式! - Jella!

初學者最先接觸的英文時態,大多是現在簡單式的句子。 ... 然而,台灣一般教學常說的「現在式」,大多僅指「現在簡單式」,為了簡便 ... 人稱, 單數動詞, 複數動詞 ... 於 jella.tw -

#48.商品英文複數 - indiyasa.online

草莓英文單字是strawberry(聽發音),名詞用法,複數形態為旅遊日本住宿評價草莓英文複數… 點閱次數:12,152台灣今(2018)年從7月開始已經全面禁賣 ... 於 indiyasa.online -

#49.【台灣人英文複數】各國人名的單數形以及複數形... +1

各國人名的單數形以及複數形? ... 指人時單複數同型(上次在意見欄已經提過), 單數時I am a Taiwanese, 複數時We ... 是I'm Taiwanese 我是台灣人是I'm an American 我是美國 ... 於 tag.todohealth.com -

#50.「台灣人」的英文究竟怎麼說? - 庭岑的部落格

有網友說,出國不再自稱Taiwanese,自我介紹都說: 「Im a Taiwaner,That means people from Taiwan」。有網友表示,中國方面已把Chinese改成Chinish, ... 於 blog.udn.com -

#51.無情真實的未來預測

3、詳細民調數據請參考: 2024 總統參選人預測網頁 【2024 主要總統參選人縣市得票 ... 【美麗島民調】 台灣民眾政黨傾向的追蹤分析【山水民調】 台灣民意基金-台灣人的 ... 於 tsjh301.blogspot.com -

#52.Hello! E.T. Where new vision begins - 為您的教學專業加值

我們可以透過多樣化的教學活動,讓孩子在學習節慶英文時又能體驗到傳統習俗,讓我們一起運用熱情和創意,讓這個節日在 ... 試論台灣公立小學現行雙語教學模式(三). 於 helloet.cet-taiwan.com -

#53.文法小問答:the 的用法-登峰美語APEX,英語學習,英語認證,多益 ...

「在台灣能講一口流利英文的人少之又少。」這句英文,該如何解呢? 中翻英:. 在台灣 ... 於 apex.get.com.tw -

#54.台灣手語複數事件之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

當一個事件同時發生在多個作為句子主詞的人或物身上時,一些一般動詞(plain verbs)及空間動詞(spatial verbs)可以透過三種方式來表達,一是使用原本的動詞形式,搭配 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#55.【商務英文書信】職場Email 真的不能用Dear 開場嗎? - 大人學

而日本人回信時,也會在收件者的「名」或「姓」旁邊加san,例如Dear Joy san 或是Huang san ,因為這是他們的文化和表達習慣。 而台灣的企業為了與世界 ... 於 www.darencademy.com -

#56.英文給它有點難, 我靠畫畫搞定它| 誠品線上

英文 給它有點難, 我靠畫畫搞定它:☆西班牙亞馬遜、FNAC書店No.1語言學習書!☆光靠這一本,就能學會說英文 ... 光一張圖,就讓我搞懂了台灣人最容易弄混的時態問題! 於 www.eslite.com -

#57.兒童節英文 - falsosa.online

過年可以說是大部分台灣"兒童節目主持人" 英文翻譯: mister rogers ... 兒童節英文就是Children's Day,因為是所有兒童的節日,所以要用複數華人四大 ... 於 falsosa.online -

#58.學測英文生活化颱風、單複數易拼錯 - 台灣醒報

【台灣醒報記者楊蕓台北報導】針對台灣夏季常見颱風災害,與一窩蜂排隊現象都入了英文非選考題,大考中心閱卷召集人、政治大學英文系教授賴惠玲5日 ... 於 anntw.com -

#59.新竹議員候選人 - Oh un jardin

【大紀元年11月27日訊】(大紀元記者林倩玉台灣新竹報導) 九合一選舉竹市 ... 目次沿革近年大型選舉形勢當選人名單複數選區時期單一選區時期選舉紀錄 ... 於 ohunjardin.fr -

#60.老外眼中台灣人的英語罩門-職場新鮮誌

與其他歐系語言相較,Leo Maliksi認為,英文比起法文、德文、西班牙都還難學,因為不同時態、單數與複數,英文詞彙的變化雖有規則,但例外實在太多,又摻 ... 於 www.okwork.taipei -

#61.People、Peoples容易混淆?分清楚用法,職場溝通減少誤會!

在現代英語,我們一般習慣用'people'作為「人」的複數,僅在少數情況下用'persons' 作為「人」的複數('persons'多用於法律文件或正式的公函中)。 例子:. 於 www.etnet.com.hk -

#62.臺灣小孩需要的三種英文能力 - tutorJr

學了十幾年英文,卻無法開口講英文,成為臺灣英語學習的笑話! ... 又用複數,名詞後面要加s, 這樣的教學或學習方式,只會讓所有人掙扎在文法的蜘蛛網 ... 於 blog.tutorjr.com -

#63.【台式英文Taiglish】6句台灣人最常說錯的英文,你中了幾個呢?

第一錯誤是Classroom has six markers. 教室有六隻麥克筆。教室自己不會有麥克筆喔,中文句子中是不會有所謂的主詞、一般動詞、be 動詞和名詞單複數的用法 ... 於 goeducation.com.tw -

#64.NCKU 成功大學圖書館-館藏查詢

「行銷」會查詢到有「行」和「銷」兩個字的紀錄,而非僅有「行銷」一詞的紀錄。 若不確定字詞的單複數,或具有相同字首之字詞,可利用* 查詢。如: 「engine* ... 於 weblis.lib.ncku.edu.tw -

#65.止推軸承安裝方向英文 - huzur2.online

軸承,香港人俗稱啤令、台灣俗稱培林(英語: bearing ),機械專有用詞; ... 其英文造字複數詞bearings 其泰语造字複數詞การแบก 又可專門解作走珠, ... 於 huzur2.online -

#66.國中_英語_文法:how old, how many, how much - 學習吧

讓你下次遇到外國人可以輕輕鬆鬆的搭訕成功喔! ... 【講師簡介】來自國立 台灣 政治大學 英文 系雙主修會計系,擁有熱愛文學與商學的詭異衝突情感,總喜歡在教學中注入 ... 於 www.learnmode.net -

#67.規則中的例外:Paper為什麼可以加s? - 英語島雜誌

英語島English Island是一本【中文裡包含英文;英文裡包含中文】的雙語月刊;它讓人在閱讀知識的過程中,不知不覺地學會英文。不背單字、不記文法,英文變成一種趣味。 於 www.eisland.com.tw -

#68.常見國家和地區的人的單複數形式、表達和用法

常見國家和地區的人的單複數形式、表達和用法 ... 美國人, the Americans, an American, ten Americans ... 台灣人, the Taiwanese, a Taiwanese, ten Taiwanese. 於 yufa.fltacn.com -

#69.同時具有單複數意義-知識百科-三民輔考

(1) The+形容詞,表示某一類的人,視為複數:. The poor do not have to live in despair.(窮人並不需要活在絕望當中。) 因為是指所有符合「窮人」這個普遍概念的 ... 於 www.3people.com.tw -

#70.【文法小學堂】小S的口頭禪到底是who care 還是who cares ...

英文 判斷單複數的原則其實很簡單,找到主詞是誰就成功了一半了!主詞是單數自然就跟 ... 因此VoiceTube 整理了台灣人最常錯和多益考試常出現的文法。 於 australia.talk.tw -

#71.要加-s/es 嗎?別說“My life suck!” — 烙英文,文法也要準! | CLN

主動詞一致性是英文文法不可忽略的細節,也是英文寫作和英文口說中最常遇到的 ... of 這兩個是台灣學生容易混淆的片語,容易搞不清楚哪一個是要加單數或是複數,the ... 於 cln-asia.com -

#72.英文八大詞類很難?一次帶你搞清楚!-基礎文法學習

英文 八大詞類分別為名詞、代名詞、動詞、形容詞、副詞、介係詞、連接詞、感嘆詞。台灣的英語教學著重在考試,考單字時通常以測驗單字意義為主,但其實提升文法能力很 ... 於 qqeng.net -

#73.文法概念 - FunDay

每日一燒用簡短的內容與簡單的句子,幫你認識各種英文文法用法,快跟著FunDay做好的分類一起回顧之前出現過的內容吧!別忘了定時練習、複習, 每日一燒絕對是你學好英文的 ... 於 www.funday.asia -

#74.英語中沒有中性的「他」怎麼辦? - 工商時報

每一個語言都會有一些令人不方便的漏洞(gaps),例如英語的“you are” 可以 ... 問題是,單複數不一致,相當違背母語者的文法感,比較保守的英文 ... 於 ctee.com.tw -

#75.文法時態的英文怎麼說?去菲律賓學英文前,一定要知道的基礎 ...

小編幫大家把最易搞混、最讓人想死的文法時態,整理成圖文並茂的《英文文法懶人 ... 這是由西班牙插畫家露琪畫的私房英文學習手冊,文法時態、單複數、冠詞、形容詞、 ... 於 iabroad.com.tw -

#76.英文寫作高分班 Just Write It! - 第 19 頁 - Google 圖書結果

... (牛) 2 單複數同形▫ sheep → sheep(羊) ▫ Taiwanese → Taiwanese(台灣人) ▫ deer → deer(鹿) ▫ Japanese → Japanese(日本人) 1 3 可數名詞與不可數名詞可數 ... 於 books.google.com.tw -

#77.2022台灣人英文複數-大學國高中升學考試資訊

英文 的單複數常讓人困惑,一方面因為中文「數」的概念跟英文有點不同,另一方面因為英文單複數不只是數量多少問題,還牽涉到「一般情況」跟「個別例子」的 ... 於 student.gotokeyword.com -

#78.冠詞用法超速成!(400萬冊暢銷名師的大熱賣英語學習書)

在英文的詞性中,「冠詞」被認為是難度最高的詞性, 在沒有英語冠詞概念的台灣人眼中絕對是個難纏的勁敵。 如:我想吃雞肉。 是「I' ... 於 books.gotop.com.tw -

#79.俄羅斯全面invade!從國際衝突學英文| | EnglishOK 中學英閱誌

就讓我們從備受全球關注的「烏俄衝突」認識相關英文吧! ... 新聞台的名字Glocal是將Global跟Local兩字結合在一起,從台灣人的角度提供許多即時、有 ... 於 www.englishok.com.tw -

#80."我是台灣人"英文怎麼說?I am a Taiwanese? - YouTube

什麼?這句話很多人會搞錯?來看看名詞跟形容詞的用法! 學 英文 真的不難!不管是上下班、通勤、午休片刻 手機點開老外美語,你的口袋家教影片, ... 於 www.youtube.com -

#81.眼鏡英文量詞 - filyasat.online

眼鏡英文造句練習Taiwan has a lot of people who wear glasses. 台灣有非常多戴眼鏡的人。 Pint 是比較精準的啤酒量詞,可以算出容量。 於 filyasat.online -

#82.「加-s 還是-es?名詞複數形不再傻傻搞不清~」- Plurals - 希平方

I want to show you my new machine. The plural-a-tor—it makes more than one! 歡迎來到我的實驗室。我想帶你看看我的新機器。複數變形器--它讓東西變 ... 於 www.hopenglish.com -

#83.盤點英文裡常見的不規則複數名詞:children、criteria、stimuli

The four astronauts were selected according to strict criteria.(那四位太空人是按照嚴格標準篩選出來的。) stimulus / stimuli 刺激. Trees adapt ... 於 www.thenewslens.com -

#84.Telegram 台灣約 - salopa.online

2 270 members 123 online 台灣人專門群組導航. 推廣與分享台灣群組. 【台灣群組索引】 ... 印章英文複數薬学部生物物理股骨構造英文海陸饗宴貓飼料. 於 salopa.online -

#85.「金鏞連線」一起拚季冠軍胡金龍感覺很特別

胡金龍指出,跟陳鏞基同隊很像以前打國際賽時的感覺,每一場都要拚,兩人也會討論球場上的事,「像是打擊時身體開掉或動作跑掉,都會互相討論,可以 ... 於 news.cts.com.tw -

#86.眼鏡英文量詞 - dalyaku.online

眼鏡英文造句練習Taiwan has a lot of people who wear glasses. 台灣有非常多戴眼鏡的人。 Pint 是比較精準的啤酒量詞,可以算出容量。 於 dalyaku.online -

#87.英文寫作教戰手冊:基礎篇+解答別冊 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

... (牛) 2 單複數同形▫ sheep → sheep(羊) ▫ Taiwanese → Taiwanese(台灣人) ▫ deer → deer(鹿) ▫ Japanese → Japanese(日本人) 1 3 可數名詞與不可數名詞可數 ... 於 books.google.com.tw -

#88.Email英文信開頭怎麼寫?Dear、Hello、Hi 千萬別搞錯!

圖片來源:freepik 在工作場合上寫英文e-mail 是最常遇到的工作項目之一, ... 這兩種都是台灣人自己發明的,英文裡並沒有這樣的用法;另外很多人常用 ... 於 www.studybank.com.tw -

#89.外國人英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog

外國人英文是foreigner(聽發音),名詞用法,複數就在後面加上s 變成foreigners,這個英文單字包含了中文 ... 台灣的社會是個對外國人很友善的環境。 於 www.branbibi.com -

#90.most / most of, all / all of 等量詞用法差別與單複數 - Barshai

A few of the paints I bought in the flea market are brand new. 在of後面用the來指定一群人或物. 如果你有其他文法上的疑惑,可以到我們『英文文法』 ... 於 barshai.org -

#91.複數標記「們」 在台灣華語中的新興用法*

實驗本身包含了10 個中文實驗句組,另外也放入20 句干擾句(filler)以. 便隱藏實驗目的。促發項則有10 句英文句子,於實驗中會以語音形式播放句. 子內容。。促發項的語音 ... 於 www.twlls.org.tw -

#92.你- 維基百科,自由的百科全書

在香港、馬來西亞和新加坡,如果遇到對方是女性則必須寫「妳」,而台灣無硬性 ... 由於「you」可以是單數也可以是複數,故此各英文方言試圖修復這個問題以避免混淆。 於 zh.wikipedia.org