台灣割讓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦范雅鈞寫的 吉野1號米(花蓮區農改場專刊第178號) 和柄谷行人的 日本近代文學的起源【典藏版】都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自行政院農業委員會花蓮區農業改良場 和心靈工坊所出版 。

國立雲林科技大學 漢學應用研究所 王世豪所指導 戴淑貞的 黃紹謨漢詩研究 (2021),提出台灣割讓關鍵因素是什麼,來自於黃紹謨、詩社、菼社、斗山吟社、雲峰吟社。

而第二篇論文玄奘大學 宗教與文化學系碩士在職專班 黃運喜所指導 陳寶滿的 從生命教育會館案例探討臺灣先民的冤與解 (2020),提出因為有 生命教育會館、訊息傳達者、因果、懺悔、歷史事件的重點而找出了 台灣割讓的解答。

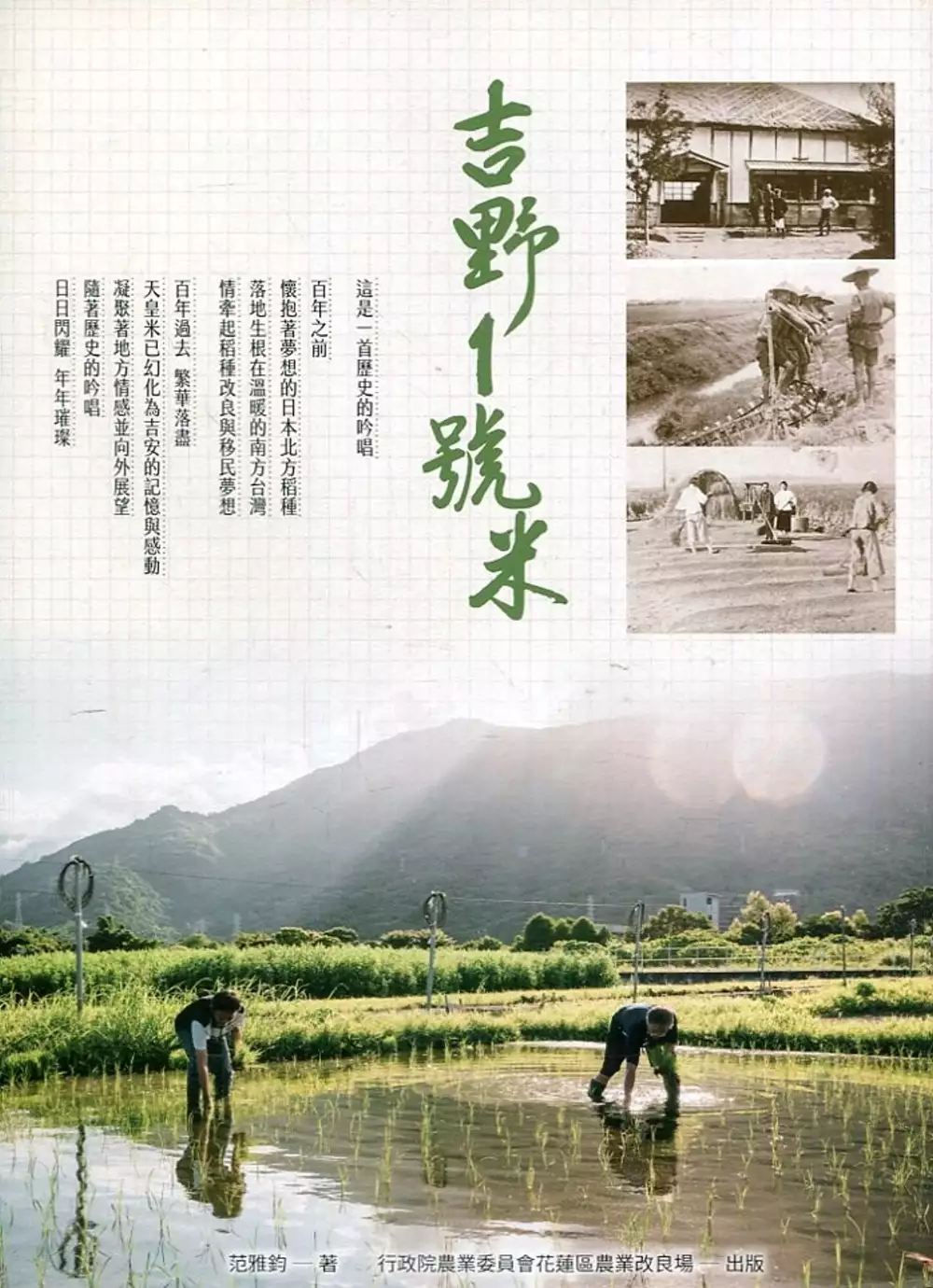

吉野1號米(花蓮區農改場專刊第178號)

為了解決台灣割讓 的問題,作者范雅鈞 這樣論述:

在吉安說到稻米品種的歷史,總是可以聽到花蓮吉安還有種日本人留下的稻種、吉野村的日本農民終於種出了特級稻米,那年是一九一九年、吉野1號是天皇米這樣的地方傳說,為這款稻米增添了不少神秘色彩。 吉野1號是台灣最早發展成功種植的稉型品種之一,由於口感食味優良,曾是花蓮吉安地區富有盛名的品種、送禮的珍品。對於這富有地方傳奇與在地歷史記憶的品種,本場也有深厚的情感,多年來持續地繁殖保存。許多在地農民也對其情有獨鍾,每每向本場索取稻種。我們不禁思忖揣想,吉野1號怎麼來到吉安?為什麼進貢給日本天皇?當時的盛況又是何等風光? 為了解開這謎團,本場特別委託台灣農業歷史學家范雅鈞老師,進行吉

野1號史料及老照片的蒐集與考證,深度訪談地方耆老與參與人員,將史料檔案與田野調查成果轉化為本書。現在,就和我們一同深入這首次開箱的吉野1號百年傳奇身世,認識其歷史文化價值,以及作物保種與復興的人文底蘊內涵。 考證期間還驚喜發現,一九二八年花蓮港廳第一次擇定的獻穀田,就是花蓮區農業改良場目前的試驗田區。該田區歷經了近百年時光,迄今從事水稻等作物栽培與農業試驗。而花蓮農改場自一九三九年創立以來,歷任的場長包括:范則堯、劉文慶、蔡財旺、陳培昌、張萬來、林富雄、鄭義雄、黃山內、宋勳、侯福分、黃鵬、范美玲等,皆帶領稻作人員兢兢業業地執行保種工作,使吉野1號能流傳至今。 此外,吉野1號的傳

奇美味,也讓人們念念不忘。吉安鄉農會恢復契作以來,常常供不應求。現任總幹事張德奇將進一步拓展其加工應用種類,向本場技轉甘酒及冰品原料加工技術。高雄餐旅大學陳千浩老師,則讓吉野1號米發揮出最適釀酒米的特性,成功釀出台灣在地高級清酒。 最後,誠摯地感謝各界共同投入推廣,增加產品多樣化,展現吉野1號別開生面的百年風華。更要感謝本場相關業務同仁,一直在田間及實驗室默默耕耘,讓吉野1號生生不息,持續供應稻種給農友種植,落實本場社會責任。展望下一個百年,花蓮區農業改良場仍將秉持初衷,攜手農友、農會與各界共同努力,讓吉野1號長長久久傳承下去!

台灣割讓進入發燒排行的影片

店名:洪十一台南擔仔麵

電話:無

地址:台北市大同區南京西路167巷5號

營業時間:am11:00 - pm20:00

公休日:星期六 星期日

關於:

清光緒年間,臺灣府城台南居有洪氏芋頭公,祖籍福建海澄。洪公弱冠之時曾得名師真傳,善烹飪之術,惟仍繼承祖業,於台南、安平之間渡船為生。然每逢夏秋風狂雨暴之際,渡船常有傾覆之險,因此生意清淡,台語俗稱此期間為「小月」。 洪公為維生計,乃傾其所學,苦心鑽研,以豬肉製成肉燥和於麵上,配以蝦湯、蒜泥、黑醋等佐料,遂成風味絕佳、膾炙人口之擔仔麵。於台灣割讓日本之年,亦即清光緒二十一年(西元一八九五年),設攤於台南五條港水仙宮廟前,懸燈籠於攤前,上書「度小月擔仔麵」為記。 因洪公賣麵乃為度過生意清淡之小月,此其店名之由來也。又因洪公已成為全台灣擔仔麵之創始祖師,故後人尊稱為「洪祖師」,以表彰其對臺灣美食界之貢獻,此亦即本品牌「洪祖師」的由來。

#Meck大叔#洪十一台南擔仔麵#擔仔麵

黃紹謨漢詩研究

為了解決台灣割讓 的問題,作者戴淑貞 這樣論述:

1895 年,台灣割讓於日本,山河變色,台灣人成為遺民。進入日治時期,在日本人的統治下,舊有讀書人青雲之路終結,台灣詩人或輾轉流離,或投身反對運動,或隱居山林,心情憂憤,藉賦詩以抒發憂思、或感嘆時事、或譏諷時政、或記錄殘酷現實,因而促成詩社的興起。當時文人,以詩言志、以詩交遊、也有以詩奉承日本當權者,但更多人是以詩豐富了自己的生命,並豐饒了台灣這塊急需被灌溉的土地,並將漢學文化的命脈傳承延續。1895 年至 1924 年之間,臺灣漢詩居文壇主導地位,在臺灣可以說獨擅勝場。傳統詩文曾為日治時期代表性文學,肩負漢學傳承,其重要性與代表性,是不容被忽視遺忘的。 前清秀才黃紹謨,在對日

治時期,對於雲林地區古典文學是具有極大影響力及貢獻之重要詩人。自小聰穎好學,為人謙恭,致力於教育文化,設帳授徒,延續漢學命脈。曾擔任斗六斗山吟社、雲峰吟社、西螺菼社三個詩社的詞宗,指導詩友,選評作品,提掖後進,當時社會稍有斯文氣味者,大多是黃紹謨之學生,對斗六地區功不可滅。 本論文將對黃紹謨的生平及其作品進行研究,讓後人可以對這位在漢學文化承傳付出己力的詩人有進一步的了解,可以看到更完整的作品,也希望能為後續研究者提供研究的基礎。

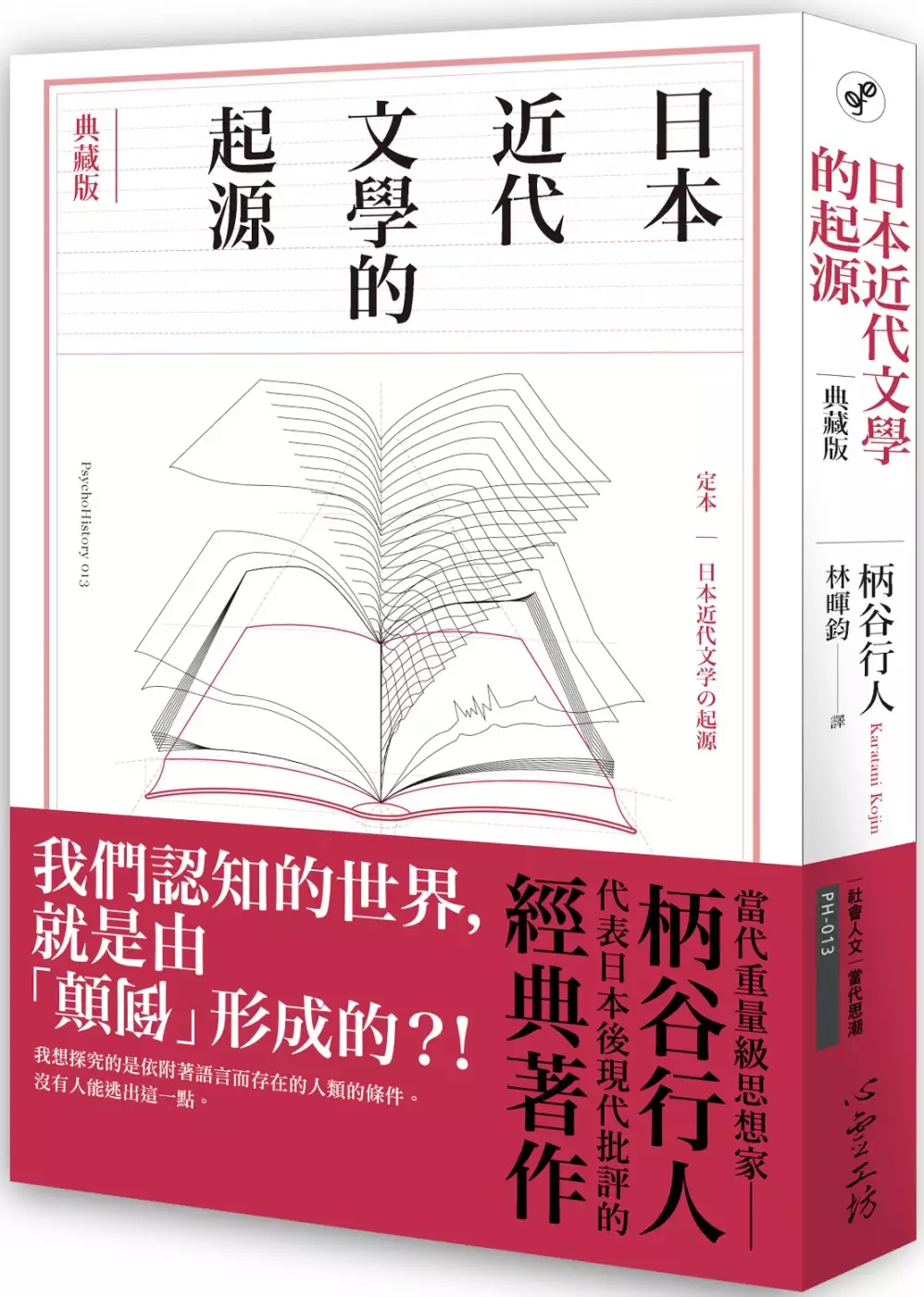

日本近代文學的起源【典藏版】

為了解決台灣割讓 的問題,作者柄谷行人 這樣論述:

享譽國際的日本當代重量級思想家柄谷行人 顛覆文學史常識的快意之作 考掘文學建立過程如何成為精神史的框架 本書集結自作者發表於文藝雜誌的批評隨筆,其前身為1975到1976年間作者於耶魯大學教授日本文學的課程材料的反思。這部代表日本後現代批評的經典著作自成書以來,受到極高的評價,隨著各國版本的陸續問世,在國際上產生廣大而深遠的影響。 這本書並非文學史,而是建基於「顛倒」和「發現」兩個概念的批判之作。一般普遍理解的「文學」形式:浪漫主義、寫實主義或自然主義,其實系屬同源,都建立在「風景的發現」、「內面的發現」和「自白制度」的前提上。「近代文學」的誕生不能單

純放在歷史的連續性中思考,僅視為文學內部的佳遞承續,而是伴隨著「風景」、「內面」與「自我」的發現(發明)而產生的。 常識以為先有風景才有風景畫,先有內在心理世界才有心理描繪,以及先有現實才有寫實主義,卻遺忘了在透視法出現、又經制度變革後,才出現(純粹的)風景這個「新事物」,此前風景並不存在;而「內在心理」得以出現,乃是自白成為義務、「自白制度」被發現有以致之。若然,本來的因果順序被倒置,「源頭」被遮蔽,讓人以為世界自始以來即如是運作,風景與內在世界於是成為客觀而不證自明的東西。此即所謂「顛倒」。 身處已確定的知識制度之中,其間隱蔽的事物互相關聯、彼此定義,使我們

絕難從單一角度看見其中的「顛倒」。本書以一種雙重閱讀的眼光(既是內容也是形式的閱讀),分別探討風景、內面、自白、疾病、兒童及文學敘事等日本近代文學獨有觀念和方法的形成過程,並從明治二〇年代(19世紀末)的日本文學和19世紀的西方文學中考掘「近代文學」的「起源」。作者以論述分析層層剝除固有論述承載的意義、解構符號內含的概念意識形態,讓原先看似自然的面貌褪下,使日本近代文學建制化的脈絡變得清晰可見――其中考察的各種問題,同時也是國族主義「起源」的問題;藉由明治時期文學文本的分析考掘,柄谷行人意在揭露種種歷史條件下近代文學與國族主義互依共生以至形成制度的關係。 通過批判,柄谷行人敏銳

洞穿的考察分析,對近代文化的發生所作之歷史還原,發前人所未發,為文學研究的思考方式和闡釋架構,開拓了珍貴的途徑與獨特而深刻的視野。有意思索人類當前困境與未來出路的讀者,可以此書為入口的線索,以日本近代文學的起源為鏡像,反省吾人身處其中的現代性。 本書特色 ★華語讀者千呼萬喚之全新中文譯本。 ★柄谷行人作品資深譯者林暉鈞翻譯,精確地再現大師清晰的思路和嚴謹的行文。 ★以雙重閱讀的眼光解構不證自明的文學迷思,讀來暢快淋漓。 ★理論與社會實踐合一,敘事引人入勝。 名人推薦 王浩威 作家、精神科醫師 宋文里 國立清華大

學榮譽退休教授 林水福 日本文學研究者、作家 陳芳明 國立政治大學台灣文學研究所講座教授 董啟章 小說家 楊 照 作家、新匯流基金會董事長 萬毓澤 國立中山大學社會學系教授 廖咸浩 國立臺灣大學外國語文學系特聘教授 盧郁佳 作家 藍劍虹 國立臺東大學兒童文學研究所副教授 龔卓軍 國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所副教授 鄭重推薦(按姓氏筆劃排序) 好評推薦 「西方知識份子不可錯過的當代典論。」――詹明信(Fredric Jameson,美國左翼文學理論批評家) 「現象學從根

源處質疑一切,而柄谷行人就以這樣的現象學方法為基礎。這本書為我們指出了文學成立,並且成為我們思考框架的過程。」――山口昌男(思想家、日本文化人類學者) 「身為小說作者,柄谷行人的論述對我產生舉足輕重的影響。在文學面臨巨大危機的時代,我認為每一位文學作者和讀者,都應該思考自己在『起源』和『終結』之間的角色。對於這個難題,柄谷的著作將會帶給我們擷之不盡的啟發。」――董啟章(小說家) 「我在乎的不是近代的批判,也不是近代文學的批判。我想探究的是依附著語言而存在的人類的條件。沒有人能逃出這一點。」――柄谷行人

從生命教育會館案例探討臺灣先民的冤與解

為了解決台灣割讓 的問題,作者陳寶滿 這樣論述:

本論文要旨是基於觀察生命教育會館之訊息傳達者,有超感官知覺的主觀經驗,並據以尋求驗證其中的因果法則。 本研究從文獻蒐集與探討,探究歷史事件之因果關係,分析記錄學員認知前世因今生果─業報關係的論述,對生命教育會館學員所產生的認知進行探討,讓大眾更能關注歷史事件的課題,透過了解歷史過程,懺悔自己的過錯,透過歷史事件對應人類生活中之親情、人情、愛情、感情、生老病死苦、煩惱恐懼不安,將自省禮懺落實在生活上,如此才能打開和解之路,透過生命教育會館學員的生命史分享,期盼能己達達人,家庭及社會族群皆能和諧歡樂共榮共存,走向世界和平。