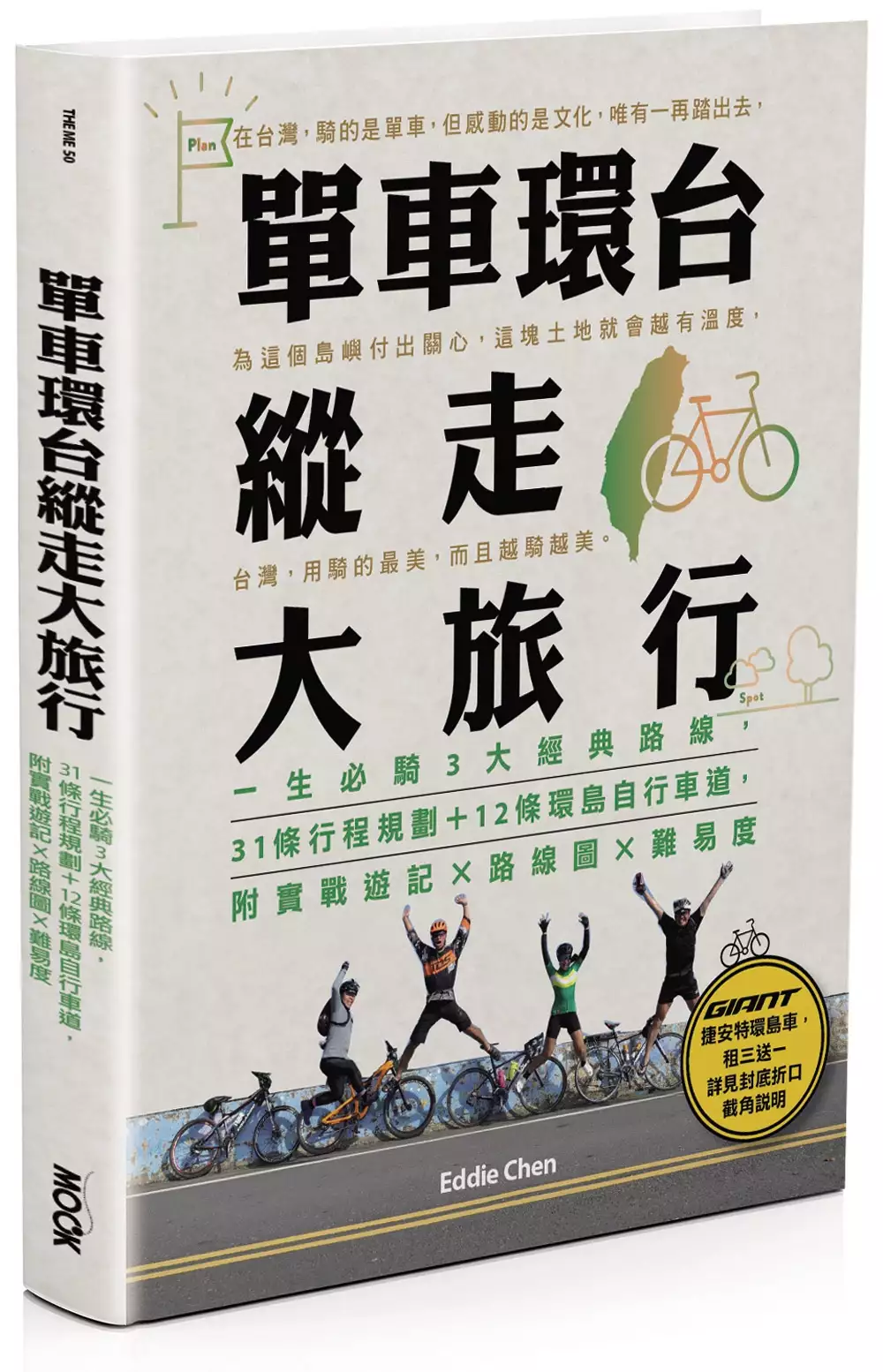

台灣四極點環島的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳忠利寫的 單車環台縱走大旅行:一生必騎3大經典路線,31條行程規劃+12條環島自行車道,附實戰遊記x路線圖x難易度 可以從中找到所需的評價。

另外網站【台灣環島之旅】極點慢旅~走遍四極點看燈塔來場台灣深度小 ...也說明:【台灣環島之旅】極點慢旅~走遍四極點看燈塔來場台灣深度小旅行. remove_red_eye7,026. 文章類別:旅遊-國內旅遊. 造訪店家資訊:.

銘傳大學 觀光事業學系碩士在職專班 林濰榕所指導 周弘奇的 應用Fuzzy AHP探討自行車旅遊產品選擇準則 (2020),提出台灣四極點環島關鍵因素是什麼,來自於自行車旅遊、套裝旅遊產品、修正德菲法、模糊層級分析法。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會學研究所 林端所指導 李佩璇的 自行車的休閒化:休閒實作型式的象徵鬥爭 (2008),提出因為有 自行車、休閒化、象徵鬥爭、中產階級、布赫迪厄的重點而找出了 台灣四極點環島的解答。

最後網站環島最外圈-台灣四極點 - 旅遊板 | Dcard則補充:一場陰錯陽差的旅行,原本這三天會在東北亞最高峰的玉山山頂度過,因為疫情山屋不開放讓我們不得不取消行程,那就來場說走就走的「台灣四極點」環島 ...

單車環台縱走大旅行:一生必騎3大經典路線,31條行程規劃+12條環島自行車道,附實戰遊記x路線圖x難易度

為了解決台灣四極點環島 的問題,作者陳忠利 這樣論述:

交通部訂定2021年為台灣自行車旅遊年,從2020年起3年內,投入16億元推動環島自行車路網升級,並串聯鐵公路等綠色交通,吸引更多國內外旅客騎自行車漫遊台灣。 隨著台灣自行車發展多年,作者騎訪山林得到無數感動,也透過分享獲得國內外車友認同,經過多年探索,作者歸納出3條路線來作為這個自行車島的主幹,藉由圖文、影像,以單車的特有視角,和讀者一起重新認識這塊土地。 本書精選作者多次造訪且認為是台灣單車旅行的經典路線,提供給喜愛單車旅行的人作為參考,希望可以省略掉過多的規劃前置時間,轉而多探尋可以深化旅程內容的資訊。在台灣,騎的是單車,但感動的是文化,唯有一再踏出去,為這個島嶼付出

關心,這塊土地就會越有溫度。台灣,用騎的最美,而且越騎越美。

台灣四極點環島進入發燒排行的影片

#News金探號 #重機 #環島

東部環島 台11線必看美景

--

主持人:王軍凱 朱芳君

電視首播頻道:非凡新聞台

每週日晚上:22:00-23:00

應用Fuzzy AHP探討自行車旅遊產品選擇準則

為了解決台灣四極點環島 的問題,作者周弘奇 這樣論述:

觀光局訂定2021年為自行車旅遊年,民眾也開始關注自行車旅遊產品。本研究目的在探討經驗車友與一般消費者在選購自行車旅遊產品時所考量的準則,並發展準則權重,以提供旅遊業者做為自行車遊程設計的參考指標。本研究首先以文獻回顧歸納整理出自行車旅遊產品選擇準則共42項,接著邀請自行車旅遊領域的11位專家進行共識篩選,並輔以訪談修正準則用詞及定義,而剩下24項準則。最後再以修正德菲法問卷進行最終共識確認,得到六個因素及24項準則。本研究將最終因素及準則設計成AHP問卷,以模糊層級分析法(FAHP)進行分析,探討經驗車友與一般消費者兩個客群在自行車旅遊產品選擇準則上之權重。研究結果顯示,經驗車友在整體層級

串聯排序前五項準則依序為「團費合理」、「過去參團經驗」、「資訊完整」、「騎乘距離」及「親友推薦」;一般消費者在在整體層級串聯排序前五項準則依序為「團費合理」、「親友推薦」、「過去參團經驗」、「網路評語佳」及「資訊完整」。研究結果可為旅行社在未來設計自行車遊程上,提供客觀且符合市場需求的標準。

自行車的休閒化:休閒實作型式的象徵鬥爭

為了解決台灣四極點環島 的問題,作者李佩璇 這樣論述:

本研究試圖以Pierre Bourdieu為主並輔以Norbert Elias、Eric Dunning與John Hargreaves等人的理論分析工具,透過歷史文獻分析、深度訪談與參與觀察來重新回答2007年單車熱何以興起、又帶來什麼樣結構性影響等問題。而2007年單車熱應被理解為自行車休閒化歷程中獨特的階段性成果,此時單車活動的「休閒」(而非通勤或運動)意涵得到了宰治性的地位,單車休閒更被型塑為一項受到眾人欲求的選擇。因而面對本研究的核心關懷,我們首先探問「自行車如何被休閒化」。通過歷時性的耙梳與分析,可以發現1950至1970年代臺灣出現了自轉車平民化的過程,與此同時,國家亦自196

0年代開始主導自由車運動的發展,作為廉價交通工具的自行車與作為體育競技的自行車之分離,則使得單車休閒運動空間自此萌生。而後於1980、1990年代的越野單車、踏板上的勇者與登山車等風潮中,則可見單車休閒運動空間中出現了朝向休閒化發展的趨勢。國家、自行車製造商與中華民國自由車協會等扮演著關鍵施為者的角色,在不同的歷史時期中有意(或意外)地打造出單車休閒發展的供給條件,並切合了來自不同社會階級的社會需求。接著,在確認1990年代臺灣社會已有基本單車休閒人口存在之後,我們則須回答「單車休閒的象徵位階如何被翻轉」的問題,亦即探問單車休閒何以成為臺灣中產階級成員最為推崇的休閒選擇之一。其中關鍵在於全國自

行車道路網的建設,以及在《練習曲》此一機遇性事件之後所帶來的大批文化中介者對於單車休閒所進行的象徵構作。而在這些文化中介者的描繪中,中產階級車友所經營出來的單車休閒生活風格,則被型塑為其他車友應當仿效的模範,由此才使得單車休閒的象徵位階得以翻轉。在此之後,我們則進一步關注「單車休閒實作型式如何深化階級區隔」的問題。並且發現一來單車休閒運動空間的邊界已由「通勤」與「休閒╱運動」的區隔轉變為「通勤」與「單車鑑賞」的劃分判准;二來新加入單車休閒行列的大批中產階級車友不僅拉抬了參與單車休閒的經濟門檻,也同時提高了投入單車休閒所需具備的美學鑑賞能力,由此則使得單車休閒運動空間出現了結構性位移的可能。最後

,除了以自行車「休閒化」的案例來與形態社會學「運動化」概念進行對話之外,在指出臺灣中產階級於自行車休閒化歷程中所扮演的重要角色之後,我們亦試圖將此研究案例放置在消費社會的討論脈絡下,並且歸結出臺灣中產階級兩項特殊的階級性格。

台灣四極點環島的網路口碑排行榜

-

#1.台灣燈塔四極點 - JKE

23/3/2017 · 很幸運的,在台灣東、西、南、北四個極點附近都有燈塔,因此想環島且想繞行的路徑以台灣島最外圈的車友,往往會走四極點環島,並且將四座燈塔設定為目標,如此 ... 於 www.amoradomclio.co -

#2.3/31一日環島四極點【勇者限定】 - 上閤重車

一日環四極點開催!勇者募集中! 騎重機環島,是許多台灣人必做的一件事, 這次,我們將挑戰一日四極點: 極北─富貴角燈塔極東─三貂角燈塔極南─鵝 ... 於 www.motorbikes.com.tw -

#3.【台灣環島之旅】極點慢旅~走遍四極點看燈塔來場台灣深度小 ...

【台灣環島之旅】極點慢旅~走遍四極點看燈塔來場台灣深度小旅行. remove_red_eye7,026. 文章類別:旅遊-國內旅遊. 造訪店家資訊:. 於 www.walkerland.com.tw -

#4.環島最外圈-台灣四極點 - 旅遊板 | Dcard

一場陰錯陽差的旅行,原本這三天會在東北亞最高峰的玉山山頂度過,因為疫情山屋不開放讓我們不得不取消行程,那就來場說走就走的「台灣四極點」環島 ... 於 www.dcard.tw -

#5.SYM董事長率隊騎KRNBT完成四極點環島之旅最大意義絕非 ...

在接連發表DRG、KRN等旗艦車款,並準備迎接品牌70週年的這個時期,吳清源董事長這次的四極點環島,也為三陽全體員工的士氣注入了強心針。 「台灣四極點 ... 於 cars.tvbs.com.tw -

#6.2019國慶連假6天5夜四極點環島|國聖燈塔|鵝鑾鼻燈塔|三 ...

2019國慶連假6天5夜四極點環島|國聖燈塔|鵝鑾鼻燈塔|三貂角燈塔|富貴 ... 這次的行程跟前兩次環島不一樣,這次的環島會繞進屏東,到達台灣最南點 ... 於 a3230506.pixnet.net -

#7.『機車環島路線規劃』地圖範例推薦,懶人包全攻略,從初階到 ...

機車環島路線不只是單純繞台灣一圈,可以依各指標景點為主題(如常見的4極點、8極點、8字型等),我們還有離島..有中央山脈、有雪山、有玉山、有阿里山 ... 於 lanshih.com -

#8.環島三極點回來啦! - 樂活菜菜子lohasnanako

這快兩周,整個部落格都靜悄悄,因為菜菜子去坐火車環台灣島了,四人旅程,共預訂了16張火車票,只有台南-高雄/ 福隆- 台北是當天才在火車站買! 本次重點是要去台灣的 ... 於 lohasnanako.pixnet.net -

#9.環島-四極點

環島 的路線有很多種: 24耐(24小時耐力環島)、8字環島、環半島、四極點. ... 省道台1線,又稱縱貫公路、西部幹線、省道,是台灣一條南北向的公路,自清 ... 於 giveal.pixnet.net -

#10.環島 四極點之失敗的24耐 - 史丹力

在較大的地圖上查看四極點之失敗的24耐Day1 【台2線】淡水→ 白沙灣→ ... 常常在網路上看一到一堆人環島的遊記 ... 每年中元節台灣兩大搶孤活動就在這. 於 stanley8706.pixnet.net -

#11.20110611 四極點一日遊 - mool

前幾天有一個正妹挑戰機車24耐環島的新聞, 結果某主任說他也想挑戰看看耶 ... 四極點就是台灣島的極東,極西,極南,極北點, 我不確定這4個點有沒有可以 ... 於 mool.pixnet.net -

#12.【與台灣有約-四極點單車環島】Day o & 1

觸動我想安排這次四極點環島的原因,可以溯及到兩年前一個自行車道規劃案,那時負責的工程顧問公司要我以我們這種類型的單車旅客看整個台南的單車旅遊環境,然後提出 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#13.單車環台縱走大旅行 台灣四極點環島8日行程&路線攻略

四面環海的台灣,近代以來海上交通與貿易非常發達,因此島上有不少的燈塔,很幸運地,台灣本島四極點附近都有燈塔:北一富貴角燈塔、東一三貂角燈塔、南一鵝鼻燈塔、西 ... 於 www.bookwalker.com.tw -

#14.台灣四極點機車環島- 台灣旅遊攻略-20210307

... 整理了很多騎車環島的推薦景點,在事前規劃路線時, ...2009四極點機車環島路線圖- ...【詢問】Google map 機車環島- 自助旅行最佳解答-202011242020 ... 於 twtravelwiki.com -

#15.L & I 五天臺灣四極點環島親子旅遊行程1 | 倫妻の簡單誌

無緣的新加坡因為疫情無法前往滿足壽星Luke的夢想, 這次除了環島,不一樣的是要走「四極點」 Iven第一次聽到,搞不懂「集」點不「幾」點的? 於 iven.leir.cc -

#16.前往[環島]臺灣四極點燈塔- Pink BoBo - 痞客邦 - 3C資訊王

趁暑假有空可以去環島,·臺灣的四極點,不是每個都有碑點... | 3C資訊王. 於 digitalsolute.com -

#17.機車環島6天5夜之四極點

機車環島6天5夜之四極點 ·.機車環島四極點台灣地圖 · 第一天 · => · => · => · => · => · =>極西點(七股國聖燈塔)=>夜宿台南. 於 ckt0626.pixnet.net -

#18.【環島這樣玩】不止四極點,一口氣跑遍所有燈塔!

旅行實用小物分享 · 猜你有興趣⋯⋯ · 芳苑燈塔:詳細介紹 · 國聖港燈塔 · 安平燈塔 · 高雄燈塔 · 鵝鑾鼻燈塔:詳細介紹 · 三仙台燈塔 · 花蓮港燈塔. 於 jatraveling.tw -

#19.2020台灣之最~四景點+四極點等你來蒐集

2020 台灣之最~ 走訪台灣四景點+四極點 臺灣環島一向是單車族騎車的天堂,在臺灣這樣的個地方,語言文化都是同文同種,我們如何完成單車環島的夢想, ... 於 www.taiwanbike.org.tw -

#20.環島四極點– 極點零點 - Womenw

《單車環台縱走大旅行台灣四極點環島8日行程&路線攻略》電子書– 四面環海的台灣,近代以來海上交通與貿易非常發達,因此島上有不少的燈塔,很幸運 ... 於 www.womenwhot.co -

#21.台灣燈塔四極點– 富貴角燈塔 - Vemlk

《單車環台縱走大旅行》一圓環島夢!四極點單車環島路線全攻略… 很幸運的,在台灣東、西、南、北四個 ... 於 www.vemlktre.co -

#22.集完點了沒?台灣不只4大極點,帶你輕鬆征服8處台灣之最

說到環島你怎麼可以不知道這8大極點!最常聽見台灣4大極點,分別就是東、西、南、北四座燈塔,但是極點還分有高、中、低極點,不知道沒關係,ReadyGo ... 於 imreadygo.com -

#23.台灣四極點1200公里機車環島三陽董座吳清源完成了

〔記者楊雅民/台北報導〕三陽(2206)董事長吳清源率團展開6天的台灣四極點機車環島,親自騎乘SYM全新發表的KRNBT(麒麟)機車,今天下午帶領著環島 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#24.2013 四極點環島第五日

當我起床時,賢哥已經吃飽在整理東西了來到餐廳...嗯? 小李大哥和大嫂已吃飽正悠閒的看報 於 chktw.blogspot.com -

#25.尋找臺灣四極點 - 小資遊Blog

台灣 四極燈塔24耐24耐”指的是在24小時內不睡眠,以汽機車繞行臺灣一周,可說是每位想要汽機車環島人的夢想。近日知名論壇Mobile01上一位綽號“P妹&am. 於 andi818.pixnet.net -

#26.收「極」台灣7大最極點!環島走透透,創造不一樣的旅行計畫

作者登入 · 1.極東點─三貂角燈塔 · 2.極西點─國聖燈塔 · 3.極南點─鵝鑾鼻燈塔 · 4.極北點─富貴角燈塔 · 5.公路極高點─武嶺(3275公尺) · 6.極中點─台灣地理 ... 於 www.lookit.tw -

#27.[分享] 孤獨一人的四極點環島- 看板biker - 批踢踢實業坊

很久以前就有預計想要機車環島、但當初規劃是多天旅程後來換工作後休假的 ... 的遺憾而已走過日本本土四極點的我、身為一位台灣人卻沒到過自己家園四極點. 於 www.ptt.cc -

#28.台灣四極點Instagram posts

環島 第11天休息了兩天,天氣終於放晴,結束了東部的旅程,終於來到台灣的極北點,也是最後一個四極點,旅行的目標已經達成,可以放慢步調,繼續後續的旅程;白天拍照不 ... 於 gramhir.com -

#29.開車環島四極點 - 軟體兄弟

依四極點規劃... 西部海岸線剛好都是高速公路密集的地方,所以環開車環島時,可以把握一個原則,有高速公路 ..., [台灣環島]11/28.29.30 台中出發開車環四極點應為沒 ... 於 softwarebrother.com -

#30.「台灣四極點機車環島」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

台灣四極點 機車環島 ; 吉美小吃 · 地址:台東縣台東市太原路一段436號電話:089-227896 ; 城門爆漿雞蛋燒 · 地址:台東縣台東市中華路一段426號電話:0932-664-282 ; 關山經濟 ... 於 lovetweast.com -

#31.【極點慢旅Light up Taiwan】走訪台灣四極點燈塔及周邊特色 ...

這次帆帆貓要分享最近完成的環島旅程-極點慢旅,行程主要是用台灣極點護照蒐集極東點-三貂角燈塔、極西點-國聖港燈塔、極北點-富貴角燈塔、極南點-鵝 ... 於 fanfancat.pixnet.net -

#32.燈燈燈燈四極點環島(三天) - vege_wei ˇ小菜

於是催生了2020第一件想完成的挑戰-四極點環島 ... 第三站-台灣最東-三貂角燈塔 ... 照片最上面的那個角就是台灣極東喔. 於 willy99763.pixnet.net -

#33.大環島四極點挑戰 - 自行車新文化基金會

四極點 環台認證服務: 一、即日起 報名費用每人NT$100元(不含證書). (1)使用本會i-tracing app. 1、持有安卓Android或i OS系統的智慧型手機. 2、台灣的手機門號,並且 ... 於 www.cycling-lifestyle.org.tw -

#34.一家七口挑戰60小時環島|台灣四極點環島|旅程最重要的事

走訪四極點的環島行 · 第一站:極西點七股國聖燈塔 · 第二站:極北點石門富貴角燈塔 · 第三站:極東點貢寮三貂角燈塔 · 第一晚住宿宜蘭礁溪捷絲旅 · 蘇花改第一 ... 於 www.thelinskids.com.tw -

#35.【 懶人包】環島極點趣!輕鬆征服8處台灣之最

最常聽見台灣4大極點,分別就是東、西、南、北四座燈塔,但是極點還分有高、中、低極點你知道嗎?不知道沒關係,ReadyGo現在就帶你一起來一趟極點環島行, ... 於 today.line.me -

#36.【環島新手入門5】如何規畫環島路線?

四極點環島. 以台灣的四個方位極點位置的四座燈塔為主題。 台灣極北點:【富貴角燈塔】 ... 於 aroundtaiwan.net -

#37.四極點燈塔-台灣本島@ Air 的部落格 - 隨意窩

台灣 本島的四極點燈塔,分別是北-富貴角燈塔,南-鵝鑾鼻燈塔,西-國聖燈塔,東-三貂角燈塔,這是我模仿Matt Harding先生,在各景點跳雞舞以茲紀念,期間自2008.12 ... 於 blog.xuite.net -

#38.2021臺灣四極點兩鐵環島活動(北隊) - 新北市團委會

本活動以鐵馬搭配臺鐵及專車接駁的方式,造訪台灣本島四極點燈塔,用輪跡重新認識腳下這塊土地,同時也體驗這趟行程中豐富的山海風光與人文風情,完成自己的四極點兩鐵環台 ... 於 tpntc.cyc.org.tw -

#39.[環島]臺灣四極點燈塔 - Pink BoBo - 痞客邦

趁暑假有空可以去環島, · 臺灣的四極點,不是每個都有碑點,加上西部沙洲的浮動性,並不固定。 · 最終選了「四極點燈塔」完整旅遊的主題性 · 極東:三貂角 ... 於 pinkmaples.pixnet.net -

#40.熱血環島畢業旅行「台灣四極點」必拍15處推薦景點 - 媽媽經

熱血環島畢業旅行「台灣四極點」必拍15處推薦景點 · 畢旅必去必玩景點-金山燭台雙嶼。 · 畢旅必去必玩景點-老梅溪。 · 畢旅必去必玩景點-台南北門鹽田。 於 m.mamaclub.com -

#41.SYM KRN BT「麒開得勝」四極點環島團:三陽董事長親自領軍!

由三陽工業吳清源董事長率領的KRNBT「麒開得勝環島團」已經啟程,預計完成超過1,000公里的台灣四極點環島。第一天騎乘159km,經過台中后里馬場,第二天騎 ... 於 www.moto7.net -

#42.環島小記事-四極點圓夢未完待續! - 小掛的旅遊日誌

自從去年中加入"台灣機車環島美景"的社團已經潛水一年多了今年年初設定的其中一項目標就是"機車環島",而四極點則是最簡單的路線但礙於沒有125cc 的 ... 於 skoil529.pixnet.net -

#43.2017 鴻寶重機四極點環島趣| 彰化國彰汽車、重機、機車駕訓班

2017 四極點環島活動#挑戰台灣四極點】一年一度環島重點活動富貴角燈塔、三貂角燈塔、鵝鑾鼻燈塔、七股燈塔上閤重車和各位車友一起走遍台灣各大美景☁☀✨ 立即 ... 於 car.varynice.com -

#44.台灣本島四極點 - ㄚ龍のSpace

這一陣子準備籌畫環島旅行五天六夜,但這次除了環島還有到台灣各四個極點,但很多人問說是哪四個極點?以下來說明… 於 coffeedo.wordpress.com -

#45.美麗福爾摩沙!台灣四極點兩鐵環島活動熱烈報名中 - 中央社

中央社訊息服務20201217 14:35:23)高雄市救國團於2021年寒假舉辦「台灣四極點兩鐵環島」冬令營活動,邀請您一起用單車體驗台灣各地美景! 於 www.cna.com.tw -

#46.2013年08月台南啟程九天機車逆時針環島行程總覽 - 建蛋的 ...

順時針則靠山。 ▽四極點路線(A:鵝鑾鼻燈塔、B:三貂角燈塔、C:富貴角燈塔、D:國聖燈塔) 台灣環島(1).jpg 2.打開地圖軟體輸入必去之地: 於 blog.triccsegg.com -

#47.【台灣環島の旅】有夢想就該去追!現在就出發4天3夜騎檔車逆 ...

P.S.台灣環島四極點當中的極西點七股- 國聖燈塔. P101074555牌.JPG. 這邊地理位置偏僻,且燈塔外觀不像鵝鑾鼻燈塔那樣豪華狀觀,沿路上問了很多當地人 ... 於 openpkb.pixnet.net -

#48.24耐台灣四極點環島規劃ING - 生活宅部屋

看完了網路上的GTR AERO妹的24耐環島在還沒有環島經驗中礙於時間關係又想環島想想也差不多來個24耐環島之旅用股溝地圖初步評估時間約31小時正努力想 ... 於 kite1119.pixnet.net -

#49.極點慢旅/ 台灣四極點15天14夜

環島 是熱血青年的里程碑之一,寶島台灣,四面環海且群山伴隨,用單車的角度走遍台灣就能體會到台灣是如此的美,沿途從城市到鄉村、海邊到山上。我們將帶領您騎乘單車之「 ... 於 www.traveltaiwango.tw -

#50.四極點環島路線建議 - Mobile01

四極點環島 路線建議 ; 極北-富貴角燈塔 ; 極東-三貂角燈塔 ; 極南-鵝鑾鼻燈塔 ; 極西-國聖燈塔 於 www.mobile01.com -

#51.環島必看!超詳細環島懶人包 - 輕旅行

以下小編就介紹幾個環島人氣景點給大家參考! 台灣四極點. 極北點─富貴角燈塔. 極北 ... 於 travel.yam.com -

#52.Tesla Model 3 與燃油車一起挑戰台灣四極點!一日環島 ...

為了破除電動車「充電麻煩」的謠言,今天我們就規劃了一場千里長征,找來Tesla Model 3 與一輛賓士小B 燃油車同時上路,繞台灣一圈、拿本島四極點, ... 於 www.ddcar.com.tw -

#53.環島必朝聖景點!台灣本島最東、西、南、北端4燈塔 - ETtoday ...

2016年10月7日 — 生活煩悶、覺得被忙碌的工作壓得喘不過氣來?不如好好休息去環島吧!用雙腳踏在台灣的土地上,用雙眼拍下台灣獨一無二的美。說到環島必去景點, ... 於 travel.ettoday.net -

#54.單車環台縱走大旅行No.1:與台灣有約,四極點單車環島

四面環海的台灣,近代以來海上交通與貿易非常發達,因此島上有不少的燈塔,很幸運地,台灣本島四極點附近都. 於 www.cite.tw -

#55.實地環島!台灣4極點與中心點教你1次走透透

許多人的環島之旅都從台灣四極點開始,不過對有足夠時間、也不嫌路途遙遠的旅行,還可以繞到台灣的中心點,位於南投埔里「台灣地理位置中心」,雖然路邊就 ... 於 kknews.cc -

#56.三陽董座騎麒麟挑戰台灣四極點- 時尚消費 - 中時新聞網

三陽董事長吳清源率領KRNBT車隊挑戰台灣4極點環島。(SYM提供). SYM近年致力打造BT靈獸系列,日前發表KRNBT麒麟,訴求結合檔車運動樂趣與速可達便利 ... 於 www.chinatimes.com -

#57.[環島.24耐] 菸酒生的4 極點之旅@ A-Long のJust want to ...

台灣四極點. 極點. 燈塔. 縣市. 極西點. 國聖燈塔. 台南七股. 極南點. 鵝鑾鼻燈塔. 屏東恆春. 極東點. 三貂角燈塔. 新北貢寮. 極北點. 富貴角燈塔. 於 luguanlong327.pixnet.net -

#58.[遊]新北台灣四極點台灣本島最北的燈塔富貴角燈塔

環島 旅行必來最北端~ 是台灣本島最北的燈塔來此欣賞獨特海岸風光 作為環島旅行拍照打卡留下難忘的美好回憶吧!!! 還可順道前往富基漁港走走逛逛台灣四 ... 於 ccs2006.pixnet.net -

#59.機車環島你一定要知道的3大路線!

機車環島路線4極點,以及plus版的6極點,Mio一次為你整理打點好! ... 機車環島不只是大學生和不老騎士的浪漫,每個台灣人其實都該騎機車環島一次, ... 於 blog.mio.com -

#60.四國環島

四極點 大環島收集全台四大極點,吸引許多車友揪團參加(圖片來源:捷安特旅行社臉書粉絲頁). 台灣四季分明,單車環境愈來愈友善,也因此單車挑戰台灣四極點大環島極北 ... 於 villaambrosiaristorante.it -

#61.單車人一定要走的台灣四極點環島 - Hami書城。快讀

單車人一定要走的台灣四極點環島. Hami書城 / 2021-03-25. [affcoups id="88148"]. 閱讀完整內容. 單車環台縱走大旅行 ... 於 blog.hamibook.com.tw -

#62.四極點單車大環島車友揪團賞美景挑戰自我 - 風傳媒

台灣 四季分明,單車環境愈來愈友善,也因此秋天及春天都是大家最喜歡單車出遊的好時光。因應自行車旅遊年加上疫情緩解,騎車出遊的民眾爆增, ... 於 www.storm.mg -

#63.把握當下,挑戰自我台灣四極點36耐,圖多文少

2015/02/21 這次環島,起因是女王沒有環過島 加上工作性質因素,我跟女王都無法能夠有一個能好好出遊的日子 趁著本次年假...我們訂出了我們一個目標 於 forum.jorsindo.com -

#64.台灣四極點環島 | 機車四極點路線 - 旅遊日本住宿評價

[台灣環島]預計七月初從桃園出發,逆時針進行四極點的環島,目前規劃如下:四極點環島(北富貴角、西國勝、南鵝鑾鼻、東三貂角)第一天:桃園─苗栗 ... Read More ... 於 igotojapan.com -

#65.單車環台縱走大旅行 台灣四極點環島8日行程&路線攻略

四面環海的台灣,近代以來海上交通與貿易非常發達,因此島上有不少的燈塔,很幸運地,台灣本島四極點附近都有燈塔:北一富貴角燈塔、東一三貂角燈塔、 ... 於 readmoo.com -

#66.一家七口挑戰60小時環島,台灣四極點環島,旅程最重要的事

走訪四極點的環島行 · 第一站:極西點七股國聖燈塔 · 第二站:極北點石門富貴角燈塔 · 第三站:極東點貢寮三貂角燈塔 · 第一晚住宿宜蘭礁溪捷絲旅 · 蘇花改第一 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#67.單車環台縱走大旅行 台灣四極點環島8日行程&路線攻略

單車環台縱走大旅行─台灣四極點環島8日行程&路線攻略-旅遊書電子書-四面環海的台灣,近代以來海上交通與貿易非常發達,因此島上有不-MyBook電子書、 ... 於 mybook.taiwanmobile.com -

#68.台灣四極點環島– 極點零點 - Vinomeh

環島 主要目標為台灣本島四極點,分別是最北的富貴角燈塔、最東邊的三貂角燈塔、最南端的鵝鑾鼻燈塔以及最西端國勝港燈塔。首先抵達的是位於最北的富貴角燈塔。 於 www.vinomehn.co -

#69.收「極」台灣7大最極點+四座北回歸線標,開車輕旅順時針環島

[台灣環島]以下是我預估的路線,已經刪減只有地點,住宿也只是先找好, 都還沒去下訂, ... 如果有不錯的點也請介紹給我參考謝謝,原本規劃3-4天,家人擔... 於 www.backpackers.com.tw -

#70.跟著燈塔旅行!自行車環島漫遊台灣極點燈塔你認識嗎? | 旅遊

本次活動主辦單位,北海岸及觀音山風景區管理處表示,台灣的東、西、南、北區域各有不同的人文風情、觀光特色,希望藉由此四個極點燈塔的單車慢旅,帶領 ... 於 www.setn.com -

#71.六極點環島、四極點單車在PTT/mobile01評價與討論 - 牙科醫療 ...

在四極點環島這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者kashow也提到http://i.imgur.com/qDJnaoz.jpg 11/25玖壹壹力挺開市11/26參賽四支刀贏走iphone7 11/27參賽德州撲克贏 ... 於 dentist.reviewiki.com -

#72.先把行前準備搞定吧!重機環島路線、天數、預算總整理

騎重機環島,御風而行,與愛車征服台灣的天涯海角,是許多重機愛好者追逐的浪漫 ... 4 極點路線是以台灣本島的極北點-富貴角、極西點-七股燈塔、極南點-鵝鑾鼻、 ... 於 www.bearboss.com -

#73.機車、火車環島! 超熱血環遊全台:交通景點住宿詳盡攻略

行前小知識 · 環島交通方式 · 【TR-PASS 台灣環島週遊票】 · 學生票: · 行程/天數規劃注意事項: · 環島必去景點-臺灣四極點. 於 cycling.biji.co -

#74.台灣之最環島行(四極點燈塔+最南點+地理中心+北回歸線標x3 ...

上圖有相機位置為:. 四極點燈塔+最南端+海拔最高燈塔(也是最小最簡陋)+地理中心+三座北回歸線標. 動態地圖導覽版食遊記見「20150101-0114 台灣之最環島之旅」. 於 maverick007.pixnet.net -

#75.台灣四極點 :: 2021全台活動資訊網

2021全台活動資訊網,四極點環島機車,環島八極點,四極點環島開車,台灣六極點,四極點開車,台灣極點完成證書,四極點環島單車,台灣四極點機車環島. 於 activity.iwiki.tw -

#76.跨年環島追「極光」夜未眠!1日4塔快閃達陣攻略

要在一天內快閃跑遍台灣四極點,說難不難,說簡單也不簡單,只要掌握好順序和交通時間,從曙光追到落日,再追到星空,24小時內,四極點燈塔戳章落袋, ... 於 taiwan.talk.tw -

#77.[遊]新北台灣四極點台灣本島最北的燈塔富貴角燈塔 - Media ...

環島 旅行必來最北端~是台灣本島最北的燈塔來此欣賞獨特海岸風光作為環島旅行拍照打卡留下難忘的美好回憶吧!!!還可順道前往. 於 medimon2020.com -

#78.自行車環島- 首頁- 捷安特旅行社|單車旅行

尋找您的完美行程 · 台北出發 · 新竹出發 · 台中出發 · 高雄出發 · 台灣縱騎 · 四極點大環島 · 分段環島. 於 www.giantcyclingworld.com -

#79.|24耐開車環島四極點環島嘉義北回歸線七股國聖燈塔墾丁最 ...

|24耐開車環島四極點環島嘉義北回歸線七股國聖燈塔墾丁最南點花蓮靜浦北迴歸線三貂角燈塔富貴角燈塔|. 2029. 於 kelly09308250.pixnet.net -

#80.【myBook】台灣環島(電子書) - momo購物網

【myBook】單車環島,停不了:台灣、四國、琵琶湖、能登半島……(電子書) ... 【myBook】單車環台縱走大旅行―台灣四極點環島8日行程&路線攻略(電子書). 於 m.momoshop.com.tw -

#81.SYM董事長率隊騎KRNBT完成四極點環島之旅最大意義絕 ...

吳清源喊出了象徵這次環島壯舉的結束,也讓三陽成為第一個由董事長親自完成環島壯舉的台灣機車品牌。在接連發表DRG、KRN等旗艦車款,並準備迎接品牌70週年 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#82.挑戰台灣四極點千里長征三陽董事長騎乘跨界速克達《SYM ...

在發表靈獸系列第三部作品—KRNBT之後,SYM三陽機車隨即宣布成立KRNBT「麒開得勝環島團」,並由三陽工業吳清源董事長親自率隊,於3月19日抵達高雄, ... 於 www.kingautos.net -

#83.單車環台縱走大旅行 台灣四極點環島8日行程&路線攻略(電子 ...

由於燈塔位置通常為高點且景色優美,且若以這4個極點燈塔串出的環島路線,畫出來的就是一個台灣的美麗樣貌,因此我們計畫再一次出發,要好好地再看看她美麗的輪廓。 ※本書 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#85.2009四極點機車環島路線圖- Google 我的地圖

2009四極點機車環島路線圖. 2009四極點機車環島路線圖. 瀏覽次數:85,759 次. 上次發布日期:2015年6月17日. Untitled layer. 環島起迄點. 台灣最西端. 台灣最東端. 於 www.google.com -

#86.覺悟重機旅:台灣環島四天/西南東北-四極點最輕鬆的規劃

覺悟重機旅:台灣環島四天/西南東北-四極點最輕鬆的規劃 ; 其實不論什麼形式,很多人環島過,對曾經一日騎車環過半島的我而言,環全島就是騎重機為首選, ... 於 mrmotoelse78528.pixnet.net -

#87.機車環島路線:你一定要知道的3條環島路線! - ZOCHA

現在就跟著小編的路線一起認識台灣吧。 如果要租機車去環島,可以參考機車環島方案喔! 機車環島路線:環島1號線機車環島路線:四極點機車環島路線: ... 於 www.zocha.com.tw -

#88.單車探路四極點環島,擁抱最美台灣

如果說武嶺3275牌樓代表的是:我站在台灣公路的最高點,而國聖燈塔就是說明:我正在台灣本島最西邊。持續勘查規劃,兩年後我完成了四極點環島。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#89.110 年冬令休閒活動「臺灣四極點兩鐵環島活動北隊」實施辦法

完成自己的四極點兩鐵環台夢。 打卡【台灣四極點燈塔】極北點—富貴角燈塔黑白橫紋八角造型,. 是日本人在台灣興建的第一座燈塔。極西點—七股國聖港燈塔,宛. 於 www.ltsh.tyc.edu.tw -

#90.《單車環台縱走大旅行》一圓環島夢!四極點單車環島路線全 ...

台灣 地處太平洋西北側琉球群島與菲律賓群島之間,西隔台灣海峽與歐亞大陸相望,由於四面環海,又處西太平洋樞紐位置,因此航海貿易自古以來就非常發達。在 ... 於 www.sportsv.net -

#91.單車環台縱走大旅行 台灣四極點環島8日行程&路線攻略(電子書)

內容簡介. 四面環海的台灣,近代以來海上交通與貿易非常發達,因此島上有不少的燈塔,很幸運地,台灣本島四極點附近都有燈塔:北一富貴角燈塔、東一三貂角燈塔、南一鵝 ... 於 www.books.com.tw -

#92.單車環台縱走大旅行 台灣四極點環島8日行程&路線攻略電子書

在Kobo 閱讀陳忠利的《單車環台縱走大旅行─台灣四極點環島8日行程&路線攻略》。四面環海的台灣,近代以來海上交通與貿易非常發達,因此島上有不少的 ... 於 www.kobo.com -

#93.環島&四極點分享| 方格子

在FB或社群媒體常聞是環島如何?台灣四極點如何?還有台灣切地瓜如何?台灣本島雖然不大,但有全球精華匯聚在台灣喔!次為登玉山(台灣本島最高峰), ... 於 vocus.cc -

#94.2019 春節機車環島四天三夜四極點攻略 - 創作大廳

2019 春節環島四天三夜目標:四極點大致路線:桃園中壢出發→國聖燈塔→鵝鑾鼻燈塔→ ... 這邊三樓今晚只有三個台灣人,其他都外國人,. 於 home.gamer.com.tw -

#95.三陽董事長挑戰台灣四極點環島!SYM「麒開得勝環島團」熱血 ...

身為台灣本土機車品牌,吳董事長希望能親自完成環島,讓SYM三陽機車成為第一個由董事長完成四極點環島的台灣機車品牌。 圖/SYM提供. 於 autos.udn.com -

#96.環島必看!超詳細環島懶人包- FunTime旅遊比價

以下小編就介紹環島指標:台灣四極點,大家環島時可以去打卡簽到!(推薦給你:遊水玩水去花蓮,此生必住的花蓮住宿) ... 於 www.funtime.com.tw