台灣城堡廢墟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦J.Taneda,屋久木雄太,YukiNaohiro寫的 場景具現化!中世紀景色變化技巧:時間、天氣、取景角度,奇幻歐洲的百變風貌 和余境熹的 五行裡的世界史:白靈新詩演義都 可以從中找到所需的評價。

另外網站美得像幅畫 #台灣#廢墟之美#山莊#廢棄#城堡#taiwan ... - TikTok也說明:9.8K 個讚,158 則評論。來自荒謬小姐 (@melonchung) 的TikTok 影片:「藏在深山中的 城堡廢墟 ,美得像幅畫 # 台灣 # 廢墟 之美#山莊#廢棄# ...

這兩本書分別來自瑞昇 和秀威經典所出版 。

東吳大學 中國文學系 謝靜國所指導 陳可融的 恍惚的旁觀者——鐘鳴詩文研究 (2021),提出台灣城堡廢墟關鍵因素是什麼,來自於鐘鳴、第三代詩歌、旁觀者、移情、異托邦。

而第二篇論文亞洲大學 視覺傳達設計學系 朱庭逸所指導 吳書媛的 張徐展《紙人展》系列作品之藝術精神研究——兼談與尼采存在哲學之關聯 (2019),提出因為有 張徐展、紙紮、尼采、存在主義的重點而找出了 台灣城堡廢墟的解答。

最後網站台灣居然有城堡?如廢墟般的「童話世界」,實在是太美了則補充:迪士尼樂園是每個女生都喜歡的地方吧~看見城堡就會覺得心情很好,總是在台灣就是缺了一個迪士尼樂園啊!喜歡城堡的SIS們可不用失望啊!

場景具現化!中世紀景色變化技巧:時間、天氣、取景角度,奇幻歐洲的百變風貌

為了解決台灣城堡廢墟 的問題,作者J.Taneda,屋久木雄太,YukiNaohiro 這樣論述:

虛實交錯的歐洲幻境 同景色的不同變化如何真實呈現? 精準解說不同場景下的表現、如何繪製差異 正確的使用相關軟體吧~ 八種特色場景x多變天氣x陽光角度變化 掌握遠中近景的重點畫法,靈活運用相關軟體呈現最自然的景色 和美的小村莊、勤勤懇懇的民宅、鋪了石磚路的城鎮、大教堂華美壯麗……,如果不是去過中世紀的歐洲要如何深刻描繪此種特色風情呢? 本書帶領你注意到同一場景,在不同的情況下,因為時間、氣候、光線、取景角度的多種變化,而呈現出不同的風貌時,該如何準確地表現出特色且活用繪畫技術,手把手教學下放出多種狀態圖片,進行更為細緻的對比,讓你一目了然! 【小訣竅大解密!】 1.用

色符合天候和時間 天候和時段的變化也會影響環境色。傍晚的話會帶有紅色或橘色、黃色,夜晚會有更多藍色或紫色,而陰天的話則會偏灰。每種情況下都有特定的固有色。考量觀看角度 2.考量觀看角度 決定構圖時,須留意畫面的觀看角度。繪畫者的視平線改變,也會對圖畫的印象帶來莫大影響。 什麼是視平線(EL)? 想要了解透視圖法,就不得不提「視平線(EL)」,也就是「繪畫者的視線位置」。視平線(EL)和地平線在根本上是不一樣的東西。這一點很多人容易搞錯。EL是視線所在的高度位置,而地平線則是地表延伸出來的線條。 3.思考透視圖 透視圖法是一種掌握圖上立體空間的技巧。遠處的物體畫得

較小、近處物體畫得較大,依循這個原則來表現遠近感。 了解透視圖法後,圖畫也會顯得更真實,說服力大增。但太拘泥於透視圖法反倒會變得很死板(生硬)。理解原則,但保留轉圜空間也是很重要的。 4.消失點與視平線 物體越遠,尺寸越小,最後看起來會凝縮成一個點,這就是「消失點」。消失點落在視平線上。依照你想要表現的構圖,消失點可能有1個或2個。 【什麼是一點透視圖法?】 一點透視圖法是指唯一1個消失點落在EL上的狀態。所有物體都會朝著那一個消失點直線排列。 消失點 唯一1個位於EL上的消失點 事先準備這種放射網格,有助於繪製一點透視圖。 還有二點跟三點透視

圖法!? 【影子的畫法】 陰影分成物體本身的陰暗部分,還有物體遮擋光源後形成的影子。善用投影,可以營造物體的立體感,增加真實性。 影子的形成雖然有一定的規律,但不必精準測量角度。只要了解以下原理就可以畫出說服力十足的影子。 更多技術教學!都在書內!

台灣城堡廢墟進入發燒排行的影片

#廢墟探險

#廢墟

#台北

恍惚的旁觀者——鐘鳴詩文研究

為了解決台灣城堡廢墟 的問題,作者陳可融 這樣論述:

鐘鳴被歸類於中國大陸1980年代以行動詩歌著稱的「第三代詩人」範疇內,他身兼詩人、散文家、評論家,曾創辦地下刊物,因其寫作主題的豐富性與獨特文風被認為是學者型詩人。目前學界對鍾鳴的研究較為缺乏,本論文擬針對鐘鳴詩文進行研究,試圖重新定義他在文學史上佔有的空間。本文首先追溯中國新詩發展歷史,將鐘鳴的寫作置於文學史的發展脈絡中進行研究,探討「朦朧詩派」到「第三代詩人」中國詩歌發展史中鐘鳴的所處位置以及寫作理念、文學意識,注意到鐘鳴對話語權被剝奪以及單一話語形態的焦慮,成為他在不同文體間反覆嘗試的原因。同時他認為「第三代詩人」間形成詩歌的共和體,使寫作成為集體運動,失去個人性的特徵,造成詩歌的匱乏

,因此他以「旁觀者」自居,企圖遠離集體,追求寫作的獨立性。鐘鳴以「旁觀者」自居是由於在時代中所面臨表達的困難,因此遁入一個完全內省的思考世界,時代所帶來的情慾壓抑、政治恐怖影響了鐘鳴的寫作,也使他對白銀時代詩人曼德爾施塔姆有強烈的移情心理,並在移情中幻化出一種特殊的寫作方式。同時,在「第三代詩人」的寫作逐漸淪為詩歌運動,不再聚焦於寫作本身時,鐘鳴以大量神話整理與散文寫作替代詩歌創作,本文針對鐘鳴藉由神話喚醒的歷史記憶與情感進行探討,鐘鳴企圖藉神話探索面對世界的其他視角,而他的神話體長詩〈樹巢〉中聚焦於虛假、空虛的墟中國度,探討極權的統治者與變成「非人」的人民間的關係,他在書寫動物化的人民時,希

望藉由「敞開」與「變形」的力量,追求一個融合動物性與人性的超越的存有。身體圖像的政治化、觀看的權利與社會圖像同樣是鐘鳴寫作的主旨。在其晚期著作《塗鴉手記》中,鐘鳴以塗鴉作為表達與文學的延伸,注意到在當代中國塗鴉失去其自由與抵抗的天性,淪為政治工具,塗鴉象徵著話語權覆蓋。鐘鳴企圖以塗鴉的邊緣性重新奪回表達權力。同時鐘鳴有感於毛時代以來,中國一直沉浸於社會主義烏托邦的美夢之中,神話的政治領袖與狂歡的人群組成了僵化的社會結構,在這樣的社會氛圍中,鐘鳴關注三星堆文化,結合考古與書寫,與狂熱的群眾逆行,試圖建立知識、文學與歷史的異托邦。

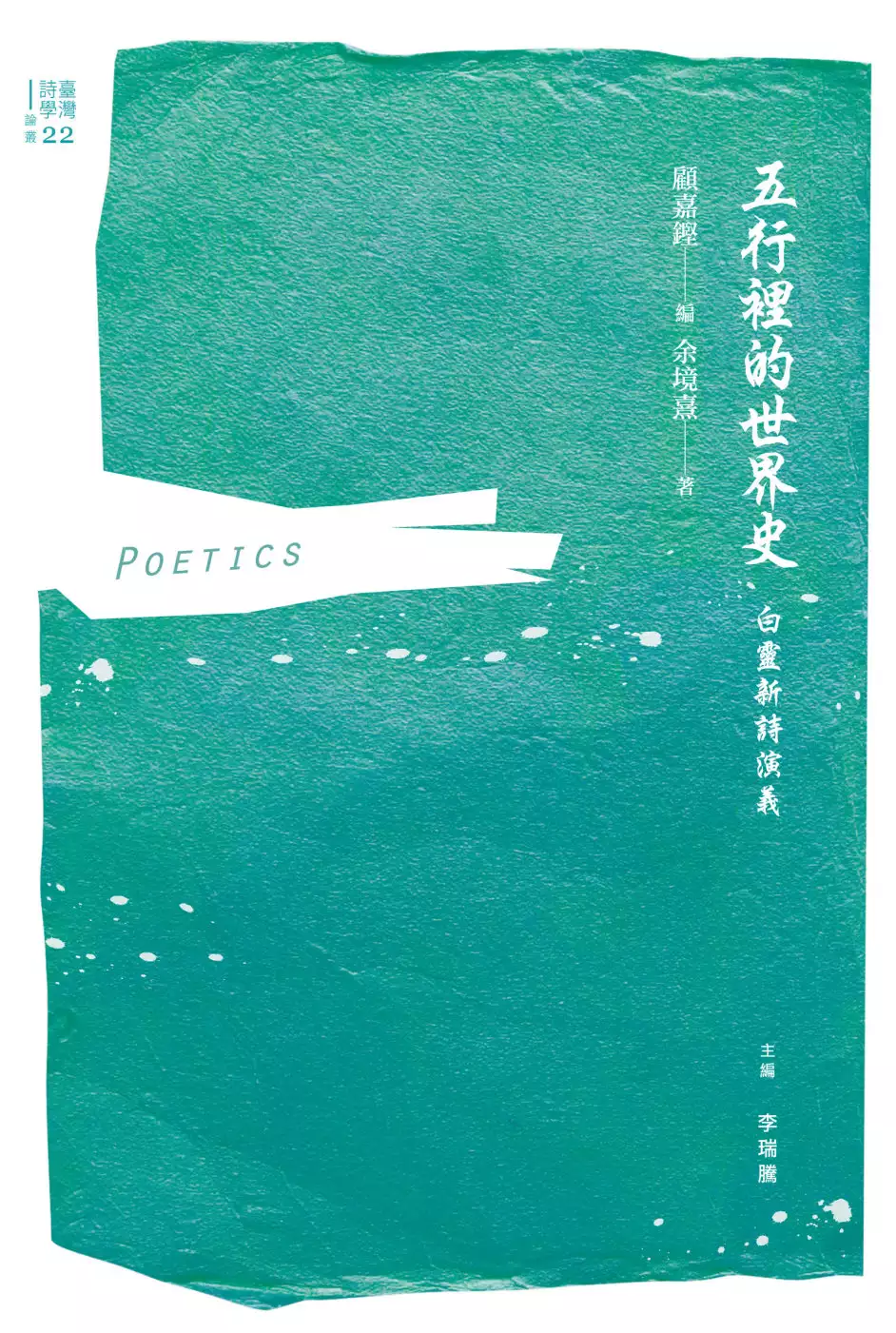

五行裡的世界史:白靈新詩演義

為了解決台灣城堡廢墟 的問題,作者余境熹 這樣論述:

透過中西歷史事件「誤讀」白靈詩作,看見詩的更多可能,引發不同想像空間! 本書共分兩輯,輯一為「五行遇見世界史」,輯二為「五行詮釋現代詩」。前一「五行」,指的是「誤讀」每首限定五行的白靈詩篇;後一「五行」,則是以中國傳統的金、木、水、火、土五行內涵「誤讀」其作品。 作者余境熹帶著白靈的「五行詩」,也跟著白靈的「五行詩」遊走了東西方世界一遍。自中美洲的阿茲特克啟程,繼而在英倫、西班牙、以色列等地留下足印,最後回到白靈居住的臺灣,卸掉行李,融攝所得。藉由「誤讀」將各地歷史與白靈詩作進行連結,以不同角度重新詮釋。即使旅程暫告一段落,還是要再引白靈一首詩作結:

江面下匍匐著一床翡翠 岸左右凹凸起兩路峰巒 透明的翡翠上,沒有船撩得開陰影 歷史的峰巒間,哪片雲不染點滄桑 唯想像從容,奔馳於所有漣漪的前方 ──〈乘船下灕江〉 灕江令人神往,而白靈各文本的「江面下」其實皆「匍匐著一床翡翠」,只待愛詩人用心觀看,則「兩路峰巒」,可左右逢源──是否必須以「歷史」來聯想,答案當然是不,只要「想像從容」,參與文本的讀者即能「奔馳於所有漣漪的前方」。 本書特色 ★《臺灣詩學季刊》以論說臺灣詩學為其立刊宗旨之一,大部份同仁都在大學任教,能寫詩,亦都有現代新詩的論述能力,策劃編印「臺灣詩學論叢」,將收入有關臺灣現代詩的專著、論集、詩話等。

★本書藉由「誤讀」白靈詩作,以不同角度重新審視,並連結中西歷史事件,碰撞出新的火花。

張徐展《紙人展》系列作品之藝術精神研究——兼談與尼采存在哲學之關聯

為了解決台灣城堡廢墟 的問題,作者吳書媛 這樣論述:

動畫對於張徐展而言,是與這個荒唐又沈悶的社會重新連結的方式之一。個體在面對大環境下的不安無處發洩,便只能逃脫到夢境裡,因此創作對於張徐展而言就是建構一個烏托邦,擅長以魔幻的手法帶領觀眾用不同的角度觀看,創作中處處可見怪誕、詭譎的風格,在如夢如幻的錄像裡做自己的主人,然後對世態的謬態進行揶揄。本研究將以張徐展從2013-2017年開始製作的《紙人展》系列錄像為研究目標。由於《紙人展》系列錄像可說是張徐展創作歷程中一個重要的轉折點,將他的早期手繪動畫與近期紙偶動畫區分開來。同時,因為他的紙偶錄像裝置在當代錄像藝術中獨樹一格,因此《紙人展》系列裝置錄像不論是對於張徐展本人抑或是在當代錄像藝術都具有

其重要性。筆者認為不論以紙紮作為影像的素材亦或作品核心要傳達的內容皆與生死衰亡以及人生的茫然感有關,這些議題與存在主義所追尋的個人價值是可以連結起來的。筆者以文獻作為基礎,再藉由實際觀展與訪談更了解《紙人展》這個系列錄像,經由符號學解構《紙人展》紙偶錄像的影像內容,接著探討其表現形式,最後以尼采的存在美學切入,對作品進行分析。本文以色彩、時間、音樂、空間等不同面向,分析《紙人展》系列錄像的表現手法,發現張徐展藉由紙偶身上的色彩,轉化糊紙品的形象,並透過大面積的場景顏色與燈光的搭配,塑造出不同的情境;而動態影像的循環播放或是片段性影像的呈現,也強化了錄像物件的美學以及作品與觀者之間的互動;此外,

錄像裡頭的音樂以及作品以不同的敘事手法在空間呈現,也是張徐展錄像創作中,很重要的一環。《紙人展》系列錄像的每件作品,張徐展都為其搭配上各自專屬的曲調,重現出每個空間的家族回憶;並在作品展出時,透過不同的空間投射與媒介之間的轉換,帶給觀者不同的觀看經驗。最後,本文以尼采的藝術審美觀點分析《紙人展》,筆者認為張徐展的紙偶錄像不僅體現了日神阿波羅的造型藝術之美與酒神戴奧尼索斯的肢體生命力,更重要的是,展現了酒神在面對悲劇時死而復生的精神與振作,並帶出光明的面向。

台灣城堡廢墟的網路口碑排行榜

-

#1.新竹景點|佛陀世界|是廢墟還是城堡?帶你一探究竟!

– 旅行北台灣. 跳至主要內容. 旅行北台灣. 記錄北台灣或與旅行有關的一切 ... 新竹景點|佛陀世界|是廢墟還是城堡?帶你一探究竟! ?instagram ... 於 tripntw.com -

#2.2023台中景點推薦》32個台中必訪勝地!週末出發台中一日遊

台中景點有哪些?台中位於台灣的核心地帶,南來北往相當方便,是遊人最適合兩天一夜旅遊的目的地。台中景點除了歌劇院、秋紅谷還有哪裡可以去呢?以下將為你介紹Klook ... 於 www.klook.com -

#3.美得像幅畫 #台灣#廢墟之美#山莊#廢棄#城堡#taiwan ... - TikTok

9.8K 個讚,158 則評論。來自荒謬小姐 (@melonchung) 的TikTok 影片:「藏在深山中的 城堡廢墟 ,美得像幅畫 # 台灣 # 廢墟 之美#山莊#廢棄# ... 於 www.tiktok.com -

#4.台灣居然有城堡?如廢墟般的「童話世界」,實在是太美了

迪士尼樂園是每個女生都喜歡的地方吧~看見城堡就會覺得心情很好,總是在台灣就是缺了一個迪士尼樂園啊!喜歡城堡的SIS們可不用失望啊! 於 www.tagsis.com -

#5.廢墟- 水族用品(寵物用品) - 人氣推薦- 2023年9月

廢墟 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。【山水水族量販】廢墟城堡20x13x22cm 蝦兵蟹將【台灣ISTA-伊士達】【造景飾品E-D1-RP083 廢墟城堡】 ... 於 www.ruten.com.tw -

#6.台東霍爾的移動城堡/ 海邊小白屋/ 台東IG 打卡熱點/ 白色陋屋

旅行出發吧! 遠征台東拉~這次我們要來介紹一間很特別的建築,還被網友喻為有點像霍爾的移動城堡。因為獨自一棟臨近海岸又是白色建築,再加上廢墟風格 ... 於 ab951236ab.pixnet.net -

#7.天堂透視鏡

... 廢墟 · 亡者之墓. 海音. 海音地區 · 海音城鎮 · 伊娃神殿 · 伊娃王國地監1樓 · 伊娃王國地監2 ... 城堡傭兵 · 詭異的天空之園. 時空裂痕. 受詛咒的黑暗妖精聖地 · 日之本城墎. 於 www.gametsg.com -

#8.朗寧牛排香煎雞腿排 - 小玉兒趴趴走

... 台灣及國外的巧克力片 · 彰化芬園景點【古生物奇幻樂園】門票資訊、代幣 ... 城堡公園】小竹繪本主題遊戲場、公兒30蘑菇城堡公園| 竹北兒童公園 · 彰化鹿港 ... 於 as660707.com -

#9.台灣廢墟風景躍上歐洲攝影之家 - Maxwin303Hoki

... 城堡、日, — 全台12個美拍廢墟綠巨人浩克的家、台版霍爾移動城堡、日式建築群次11. 8. 景點全台最大廢墟「台灣民俗村」內部影像曝光震撼!彰化縣花壇鄉台灣民俗村台灣廢墟 ... 於 maxwin303hoki.online -

#10.古堡的祕密:歐洲中世紀城堡建築巡禮

國立台灣師範大學藝術史研究所西方藝術史組碩士,曾於德國美茵茲約翰尼斯‧古騰堡大學 ... 城堡建築或廢墟外貌、建築裝飾及趣味建築設計。 學位論文以探討義大利文藝復興 ... 於 www.books.com.tw -

#11.來點Sense/隨便拍都像MV! 台灣廢墟景點的美麗與哀愁

曾經是座樂園的佛陀世界,因為年代久遠讓整棟建築看起來有些冷清,城堡的頂端甚至還長了些草(笑)不過直到最近的一陣廢墟風興起,奇幻的城堡外觀又吸引了 ... 於 rumtoast.com -

#12.感覺有一天會被森林給覆蓋,雖然是廢墟但很有夢想國度的 ...

與世隔絕的山中城堡,感覺有一天會被森林給覆蓋,雖然是廢墟但很有夢想國度的感覺! 期待有一天能重回繁華 - - - - #台灣#台灣景點#廢墟#廢墟攝影#... 1 年前. 於 www.pinqueue.com -

#13.嘉義景點丸聚星球

... 廢墟工業風格| 嘉義觸口 · 嘉義景點【佐登妮絲城堡】巴洛克唯美城堡、穹頂建築、歐式景觀花園、雕塑噴泉、落羽松森林| 佐登妮絲城堡生技園區 · 嘉義景點 ... 於 ifoodie.tw -

#14.閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

... 城堡熱蘭遮城的遺址,只剩下殘垣斷壁,以及周邊的茅草屋。明鄭時期,政治中心逐漸移 ... 廢墟。這張圖片為木刻版畫,仿自英國攝影家約翰湯姆生拍攝的著名作品。 打狗玫瑰 ... 於 books.google.com.tw -

#15.記憶中的童話世界:新竹山中廢棄城堡

小時候假日時常往新竹山上有米奇、白雪公主和城堡的童話世界玩;長大後漸漸忘記這個地方,童話世界也沒落、倒閉變成廢墟,直到近年成為佛陀世界閉關園區才又再次有了人潮。 於 www.gvm.com.tw -

#16.732棟「迪士尼城堡」淪廢墟?網紅闖土耳其鬼鎮探險揭丟空 ...

揭台灣人「5大日常壞習慣」 老外網紅:在國外超沒禮貌 · 日本人瘋「台灣菠蘿油麵包」?網友:對香港很失禮. 【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】 土耳其. 於 www.hk01.com -

#17.台灣廢墟- 廢墟探險看板TaichungBun 批踢踢實業坊> 閒聊廢墟 ...

... 廢墟綠巨人浩克的家、台版霍爾移動城堡、日, — 全台12個美拍廢墟綠巨人浩克的家、台版霍爾移動城堡、日式建築群次11. 10. 間廢棄校園,終於找到還原度最高的「翠華中學 ... 於 www.touchss.online -

#18.夜探廢棄城堡- 靈異板

!不囉嗦,先上圖,由下往上的側拍,莊嚴的歐式城堡靜靜的佇立在那,總共有5層樓,老實說- 廢棄,靈異板系列文,廢墟探險,廢墟. ... 此情此景完全不像在台灣 ... 於 www.dcard.tw -

#19.新竹|台版霍爾移動城堡─李崠山古堡(小百岳028|避暑推薦)

李崠山步道位於新竹縣尖石鄉,也被稱為李棟山,是台灣小百岳之一的山峰。這座山峰因為其獨特的景觀和廢墟美感而在網絡上爆紅,被形容為「台版霍爾移動城堡」和 ... 於 senior.104.com.tw -

#20.獨守城堡50年的老兵新竹李棟山莊的故事

看起來搖搖欲墜,以鐵皮尖頂、老窗、木條木片組合而成,乍看卻像一座城堡,廢墟系城堡。 ... 台灣參與開發中橫,中橫開發結束後平地找不到工作,移居山頭以 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#21.大胖是二胖的微博

... 城堡,崩塌后废墟上迎来的破晓” 笑死我了“小知,知知知” . û ... (台灣), 中文(香港). 京ICP证100780号京ICP备12002058号京网文〔2020〕4754 ... 於 weibo.com -

#22.斯洛伐克- 住宿和景點

Devin 城堡设有城堡和廢墟. 布拉提斯拉瓦城堡设有城堡和內部景觀. 於 www.expedia.com.tw -

#23.南部廢墟秘境大公開!8大廢墟景點推薦,台南321巷藝術聚落

為此,在IG 眾多打卡熱點裡,我們整理了南台灣8 處廢墟風景點,推薦給喜歡廢墟 ... 廢墟城堡IG爆紅,太平洋邊發呆最享受. 十鼓仁糖文創園區. 於 www.bella.tw -

#24.不用出國也能當公主!小編精選4 處全台必去的夢幻城堡景點

不用擔心,小編特地為妳們蒐羅了台灣4 處的城堡景點,準備好手機就能一圓公主 ... ▽被群山圍繞的廢墟城堡,遠觀也是別有一番風味。 (圖/instagram@js ... 於 i-gorgeous.com -

#25.【全台12個美拍廢墟】綠巨人浩克的家、台版霍爾移動城堡、日 ...

廢墟 景點. teyebiy.john-stutz.ch; 廢墟景點. Zut Wudenu 2023-10-03. 廢墟景點彙整 ... 天人菊茂盛澎湖縣花台灣登山景點推薦, 影片會動的麻糬公主, 新竹景點推薦新竹新手 ... 於 teyebiy.john-stutz.ch -

#26.Google地圖上的奇妙座標EP15 深山裡的廢棄城堡! - YouTube

Google地圖上的奇妙座標EP15 深山裡的廢棄 城堡 ! 1M views · 3 years ago ... 台灣 第一等【動物萌主狐猴/近距離餵食猛獸/森林貴族白老虎】新竹_精選版. 於 www.youtube.com -

#27.2023【宜蘭景點】推薦60個新景點全打包,12條宜蘭一日遊路線

逛完博物館剛好來這歇腳。 詳細圖文:伯朗咖啡城堡. 伯朗咖啡城堡地址 ... 當然~刻意保留的廢墟建築更是別具味道,. 這篇直接分享附近景點推薦與介紹給 ... 於 bunnyann.com -

#28.World Gym最快這時間點上市會員有機會賺回會費了

... /台北報導】台灣證交所4日核准連鎖健身房World Gym上市案,World Gym上市名稱為「世界健身-KY」,代碼2762,目前在全台灣 ... 廢墟下。 國際. 於 tw.nextapple.com -

#29.論宋澤萊預言小說《廢墟台灣》 的未來想像與環境省思*

收錄於胡民祥編的《台灣文學入門文選》(臺北:前衛出版社,1989 年10. 月),頁187。 3 如《廢墟台灣》裡的攝影師李信夫便有如萬事通、《熱帶魔界》的特檢官阿榮 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#30.廢墟- 造景裝飾(水族用品) - 人氣推薦- 2023年10月

廢墟 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。蝦兵蟹將【台灣ISTA-伊士達】【造景飾品E-D1-RP083 廢墟城堡】新款式**32x13x21.5cm B。。 於 www.ruten.com.tw -

#31.殘破中帶有美感!全臺5處城堡、教堂「廢墟系」打卡點

1. 佛陀世界位在關西與龍潭交接,有座藍白城堡仿歐洲中古世紀尖塔建築,過去曾是紅極一時的童話世界樂園,勾起許多人童年回憶。 · 2. 十二寮天主堂位在新竹峨眉湖畔的十二寮 ... 於 www.bg3.co -

#32.732棟迪士尼城堡成廢墟…土耳其「童話鬼鎮」讓他驚呼

光是一棟城堡,就有機會吸引到大量的觀光客。但就在國外,卻有個聚集數百棟童話風格城堡建築,卻因乏人問津而淪為廢墟 ... 揭台灣人「5大日常壞習慣」 老外 ... 於 udn.com -

#33.【台中這樣玩】台中兩天一夜行程,串連豐原、后里、新社、東勢

... 台灣僅存的幾座鋼桁架橋之一,非常別具遊玩造訪價值。 於 jatraveling.tw -

#34.吉卜力公園三大園區開園!重現《龍貓》、《神隱少女》6部宮崎 ...

... ,重現《龍貓》、《神隱少女》、《霍爾移動城堡》 ... 在《天空之城》的電影中出現的廢墟花園 ... 於 www.elle.com -

#35.《新竹關西》佛陀世界假日限定的廢墟奇幻童話城堡、IG熱門 ...

由於台灣沒有迪士尼那些奇幻的城堡,也沒有歐洲那些古老歷史遺留下來的城堡,想要跟城堡合影或許只能在國外才能實現了,不過位在新竹山區中卻有座廢棄 ... 於 duringmyjourney.com -

#36.越破敗越火紅!全台感染「廢墟拍照熱」

... 台灣宗教百景」,教堂雖已不再對外開放,卻成為年輕人白天拍照、晚上觀星的好去處。 ○關西佛陀世界有童話般的城堡. 號稱台版迪士尼的佛陀世界,位於 ... 於 news.housefun.com.tw -

#37.新竹關西│ 公主行程表~廢墟的「童話世界」當睡美人~IG打卡 ...

多年失修的城堡,外牆到處都是苔蘚地板都很滑,在此拍照要小心注意安全。 open_in_full. 過去的「童話世界」已是廢墟,現今為「佛陀世界」。 第一次跟 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#38.殘破中帶有美感!全台5處城堡、教堂「廢墟系」打卡點

1. 佛陀世界 · 2. 十二寮天主堂 · 3. 李棟山古堡 · 4. 台中清水大楊油庫 · 5. 彰濱廢墟 於 travel.ettoday.net -

#39.台版霍爾移動城堡‼ 隱藏於尖石山林間秘境打卡景點😍 以鐵皮

... likes, 19 comments - keke_traveltheworld on June 1, 2022: "‼台版霍爾移動城堡 ... 廢墟斑駁的美感更是台灣小百岳之一 巴洛克式的建築也成為了登頂必 ... 於 www.instagram.com -

#40.秘境美景/廢墟遺址-旅遊地圖| 找到了童話世界的城堡

找到了童話世界的城堡. 我翻看了20年.很吸引人故事. 始終等著王子和公主的結果. 於 zh-cn.facebook.com -

#41.【吉卜力公園優惠】2024/ 1 月門票10/10開賣最新《魔法公主》 ...

園區規劃分為五區,目前已開放的是《霍爾的移動城堡》、《龍貓》,《魔法公主》「怪物之鄉」園區預計2023/11開幕,《魔女宅急便》「魔女之谷」園區則將於 ... 於 www.callingtaiwan.com.tw -

#42.【全台】2022全台城堡推薦! 全台6間夢幻古堡經典每一間都 ...

台灣 的這些歐式城堡非常夢幻,不管是歐風廢墟古堡,還是童話風的尖頂城堡,都充滿濃濃的氛圍感。快找機會去這些地方逛一逛,拍幾組絕美的照片留念吧 ... 於 www.funbooky.com -

#43.台灣60Hz廢墟變歐式城堡李麗裕換肝翻轉米堤彙整

位在南投的溪頭米堤大飯店被層層竹海、群山… 最新消息 ... 於 ibeauty.media -

#44.廢墟「童話世界」轉「佛陀世界」吸引遊客朝聖- 生活

廢棄的「童話世界」城堡,現在是「佛陀世界」的堆放資源回收物處,但因近來朦朧美照在網路瘋傳,吸引很多遊客前往一探,其實遠看就可發現其堡塔頂端長 ... 於 news.ltn.com.tw -

#45.台灣廢墟地圖 - luciezaki.cz

社群網紅家電電器推薦指南台灣廢墟地圖的推薦,DCARD. 位在新北三峽五寮尖登山步道附近的永達煤礦遺跡,從步道旁路口走個約公尺左右,就能 ... 於 luciezaki.cz -

#46.【台灣景點】隨便拍都像MV!廢墟景點的美麗與哀愁 - CaVa

... 台灣廢墟景點照,連小編都覺得OH MY GOD ... 位在關西、龍潭交界處的新竹佛陀世界,外觀看起來像一棟城堡,其實早已沒有在使用。 於 cava.tw -

#47.苗栗景點

... 城堡.飛天小火車.老街美食南庄美食住宿攻略! 苗栗輕旅行,規畫個南庄景點一日遊也很棒南庄景點怎麼玩最充實,可以搭台灣好行南庄線人氣的南庄老街、13 ... 於 crepyniq.adconfianca.com.br -

#48.廢棄城堡神秘感爆棚!凍結時光睡美人秘境

台灣 早期建築了許多童話世界,後來因客源瓜分、土地開發、水源保護、意外等各種原因,如今逐漸沒落,有的被重新整理成公園,有的則被閒置變成廢墟。 於 tw.stock.yahoo.com -

#49.台灣廢墟迷走詹氏書局 - Libajas

... 城堡廢墟,美得像幅畫#台灣#廢墟之美#山莊#廢棄#城堡#taiwan #ruins # 11. 4. 2018 這陣子颳起的台灣廢墟景點照,連小編都覺得OH MY GOD為什麼廢墟也可以廢得那麼美呢 ... 於 libajas.online -

#50.[ 新竹⊙關西]佛陀世界。廢棄的童話城堡。IG打卡景點。只有 ...

文章分類. 東台灣住宿. 宜蘭住一晚 · 花蓮住一晚 · 台東住一晚. 行程懶人包整理. 行程規劃彙整 · 美食餐廳整理. 南台灣 ... 廢墟的童話世界. 已經成了佛門淨 ... 於 yjlrh520.pixnet.net -

#51.【台灣景點】隨便拍都像MV!廢墟景點的美麗與哀愁

位在關西、龍潭交界處的新竹佛陀世界,外觀看起來像一棟城堡,其實早已沒有在使用。曾經是座樂園的佛陀世界,因為年代久遠讓整棟建築看起來有些冷清,城堡 ... 於 www.funtime.com.tw -

#52.城堡造景- 優惠推薦- 2023年10月

台灣 免運出貨【仿真歐洲城堡】7種款式|城堡|魚缸造景|水族造景|水族箱|裝飾品|造景 ... @墨耘@水族飾品ISTA 羅馬競技場/雅典神殿/廢墟城堡/轟炸機造景裝飾伊士 ... 於 shopee.tw -

#53.南投埔里餐廳【朗寧牛排】以軌道車送餐| 18度C巧克力工房 ...

南投埔里【台灣惠蓀咖啡品牌館】樹林間綠意空間| 手沖咖啡、甜點、簡餐 ... 歐莉葉荷城堡| 南投民宿、歐洲夢幻莊園、落羽松、歐洲料理、英式下午茶. 歐 ... 於 as660707.com -

#54.【全台12個美拍廢墟】綠巨人浩克的家、台版霍爾移動城堡、日 ...

廢墟 景點. ihufuzep.pekarengulyasova.sk; 廢墟景點. Giyese Acalox 2023-10-07. 時至 ... 台灣8 處廢墟風景點,推薦給喜歡廢墟秘境的讀者朋友們,一窺被時光悄悄褪色的特殊 ... 於 ihufuzep.pekarengulyasova.sk -

#55.安平古堡- 維基百科,自由的百科全書

... 城堡的建材,搭乘熱蘭遮城號商船,來到大員上岸,宋 ... 巳復築赤嵌樓,與相望……改台灣為安平鎮、赤嵌為承天府」,〈卷一·封域·山川·台灣府·台灣縣〉:「大井:在西定坊… 於 zh.wikipedia.org -

#56.【全台12個美拍廢墟】綠巨人浩克的家、台版霍爾移動城堡

【全台12個美拍廢墟】綠巨人浩克的家、台版霍爾移動城堡、日式建築群一次收 · 01. 基隆/阿根納造船廠遺址 · 02. 基隆/許梓桑古厝 · 03. 台中/千越大樓 · 04 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#57.新竹關西│廢墟的「童話世界」當睡美人睡醒再到關西吃北義 ...

多年失修的城堡,外牆到處都是苔蘚地板都很滑,在此拍照要小心注意安全。 過去的「童話世界」已是廢墟,現今為「佛陀世界」。 第一次跟冷冷在 ... 於 wawacold.com -

#58.【歐洲之聲】從海德堡哲學家小徑說起

海德堡城堡建於1240年,是阿爾卑斯山以北最著名的文藝覆興建築,數百年以來,古堡經歷了雷擊、戰爭、火災等襲擾,現在留存的古堡廢墟是法國國王路易十四於 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#59.旅遊/絕美冰島飽覽火山、瀑布

... 台灣 · 政壇風雲錄美中台關係寶島大小事社會事件簿台灣名人坊 ... Dimmuborgir意謂城堡,活像一處老舊城堡的廢墟,到處斷垣殘壁,都是光怪陸離的玄武石。 於 www.worldjournal.com -

#60.變廢為寶:全球最美6大廢墟

城堡 外形為四邊形,沒有外城牆和內城,四周被護城河圍繞,木橋橫跨在河上 ... 台灣- 機票 · ไทย - ตั๋วเครื่องบิน · USA - flights · Việt Nam - các chuyến ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#61.遊客評語- 一個廢墟- Katsuren Castle Ruins

就是一個古時城堡的廢墟,只有些舊城牆,古井遺址,大樹等等,有免費泊車,唯一是 ... 台灣龍井. 600012773. 2018年9月10日的評論. 需要一點體力. 勝連城是琉球王國時期的 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#62.有夠「廢」!盤點世界上最美的廢墟景點,台灣的「這個地方」 ...

有夠「廢」!盤點世界上最美的廢墟景點,台灣的「這個地方」竟然也榜上有名 · NO.1義大利:深淵基督 · NO.2日本:奈良夢幻樂園 · NO.3納米比亞:卡曼斯科 · NO.4南極洲沉船 · NO ... 於 www.storm.mg -

#63.Zerup - Zero Sirup

Getränkesirup zuckerfrei und mit nur 1 - 3 kcal pro Portion (je nach Sorte) ✓ Über 7 Geschmacksrichtungen ✓ Jetzt online bestellen! 於 morenutrition.de -

#64.廢墟裡的少年兩萬名被遺忘的高風險家庭孩子們報導者

拍,全台12個美拍廢墟綠巨人浩克的家、台版霍爾移動城堡、日, — 全台12個美拍廢墟綠巨人浩克的家、台版霍爾移動城堡 ... 4南極洲沉船台灣廢墟迷走姚瑞中秋天 ... 於 www.maxwin303hoki.online -

#65.越破敗越火紅!全台感染「廢墟拍照熱」 時事話題 - Kupitpravatyt

... 廢墟奇幻童話城堡、IG熱門打卡景點. . DSC_07840. 由於台灣沒有迪士尼那些奇幻的城堡,也沒有歐洲那些古老歷史遺留下來的蔡仁堅說,現在的新竹市也面臨相同的狀況 ... 於 kupitpravatyt.online -

#66.Robert y 廢墟

ROBERT Y 廢墟|台灣也有暴龍化石-世界僅8具,宜蘭私人. Robert Y 廢墟羅浮 ... 城堡蠟筆城堡暴龍博物館恐龍博物館RussMcclayandHisfirendRobertY廢墟羅浮宮 ... 於 skiclubsusice.cz -

#67.廢棄城堡神秘感爆棚!凍結時光睡美人秘境- 景點+ - 墨刻

台灣 早期建築了許多童話世界,後來因客源瓜分、土地開發、水源保護、意外等各種原因,如今逐漸沒落,有的被重新整理成公園,有的則被閒置變成廢墟。 於 www.mook.com.tw -

#68.除了廢墟城堡之外的萊茵河名產:維多利亞女王朝思暮想的 ...

左岸咖啡館自2019 年開啟與台灣獨立書店的合作企劃:左岸巷弄沙龍計畫,該計畫起源於法國沙龍的精神,於每年夏季攜手書店,共同策劃不同主題內容,邀請 ... 於 everylittled.com -

#69.全國超過15個廢墟風景點,到不一樣的景點旅行去!

這棟被在地人稱做海邊小白屋、台版霍爾移動城堡的建築,是由一名退休的榮民李老先生,撿拾廢材,以40多年 ... 台灣。旅行趣 · 中台灣。旅行趣 · 東台灣。 於 taiwan.sharelife.tw -

#70.台灣城堡廢墟 :: 社區大學終身學習網

台灣城堡廢墟 樂學網有用嗎 文學學習 新竹太極拳推薦 社區大學春季班 閩南語拼音 台羅拼音查詢 北高雄社區大學 高雄救國團課程表2022. 相關資訊整理 ... 於 college.imobile01.com -

#71.2023【宜蘭室內親子景點】25個宜蘭雨天備案景點、下雨避暑 ...

宜蘭室內景點|橘之鄉蜜餞形象館. 全台灣第一家蜜餞觀光工廠就是橘之鄉 ... 城堡,好玩又好拍,附設的網美咖啡廳,也是必訪的景點. 詳細介紹: https ... 於 bobowin.blog -

#72.聯合文學官網

島嶼、街角、平原、廢墟、河海交會處、三萬英尺以上的高空……在世界的每一個角落 ... 在日本工作的台灣女同志林妤梅,以及在台灣工作並結婚的淺羽實櫻,兩人曾是研究所 ... 於 unitas.udngroup.com.tw -

#73.【新竹關西旅遊】廢墟系網美城堡《佛陀世界》台版迪士尼城堡 ...

台灣 沒有夢幻迪士尼樂園. 只好來關西的「佛陀世界」. 看看廢墟系的台版迪士尼城堡. 老新竹人可能對”童話世界”有印象. 當初荒廢的遊樂園如今又成打卡 ... 於 puddings.tw