台灣日本殖民的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DavidPilling寫的 底氣:逆境求生的藝術,從日本看見自己(2020全新增訂版) 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣人之日本觀*也說明:或者是否只可稱之為民族運動、政治運動,但還不到被稱之為「抗日運. 動」、甚或「反殖民運動」之名?實際上是值得再進一步去慎思探討. 的。 我們如果先來觀察蔡培火戰後的 ...

國立政治大學 台灣文學研究所 吳佩珍所指導 周嘉俊的 「不安」與「流離」:試探真杉靜枝、中山侑、龜田惠美子的「灣生」書寫 (2021),提出台灣日本殖民關鍵因素是什麼,來自於灣生、灣生認同、離散、真杉靜枝、中山侑、龜田惠美子。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系 劉乃慈所指導 游乃祈的 《風前塵埃》與《太過野蠻的》的創傷書寫與救贖美學 (2020),提出因為有 創傷書寫、救贖美學、抒情、物件、陰性書寫、解神話化的重點而找出了 台灣日本殖民的解答。

最後網站韋傑理:4個殖民時期,日本貢獻最受台灣學生肯定 - 民報則補充:結果發現,日本殖民時期獲得「台灣族群」(Ethnic Taiwanese)評價最高(正評達70.5%);國姓爺明鄭時期與荷蘭時期居次(正評比率介於5-6成之間);清 ...

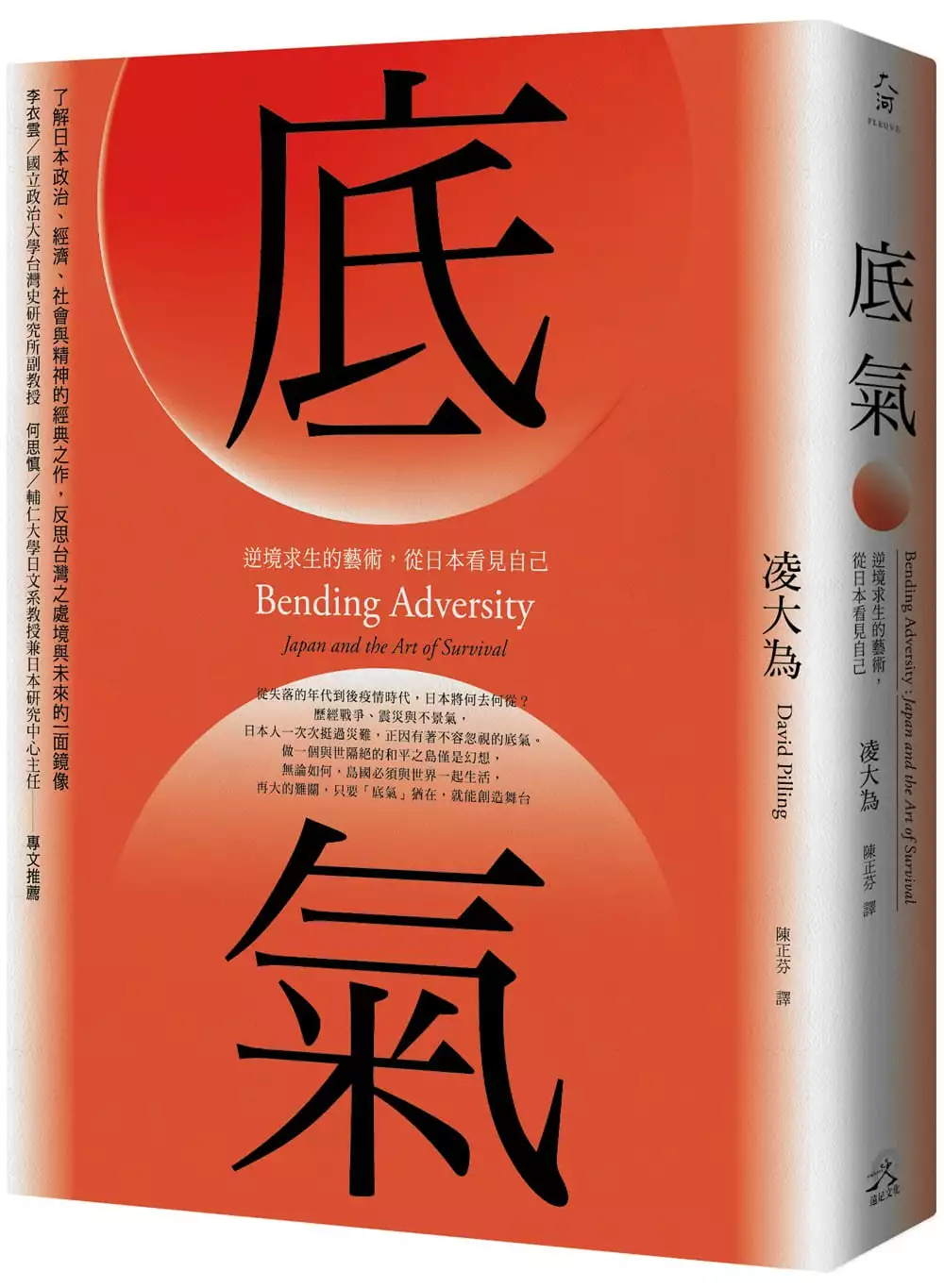

底氣:逆境求生的藝術,從日本看見自己(2020全新增訂版)

為了解決台灣日本殖民 的問題,作者DavidPilling 這樣論述:

※本書初版為遠足文化《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》 做一個與世隔絕的和平之島僅是幻想 無論如何,島國必須與世界一起生活 再大的難關,只要「底氣」猶在,就能創造舞台 了解日本政治、經濟、社會與精神的經典之作 反思島國台灣之處境與未來的一面鏡像 《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》2020年全新增訂版,再添新章〈元年〉 日本歷經戰爭、震災與不景氣, 卻一次次挺過災難,正因有著不容忽視的底氣。 近現代日本絕非你想像中的日本, 它歷經的迷失、掙扎與追尋,也正是其他國家即將面臨的, 在全球迎來後疫情時代之際, 且觀且想日本將如何重塑島國韌

性,再譜令和新章。 「島國意謂一個自外於世界的島嶼,也可以是一個與世界接軌的島嶼,以日本而言,我們的島嶼心態,使人往往相信我們可以回到過去,做一個與世隔絕的和平之島,但那是不可能的,也從沒發生過,連江戶時期都沒有。日本與世隔絕是幻想。我認為那是危險的。我們回不到江戶時期,不能將自己與外界隔絕。無論如何,我們必須和世界一起生活。」 90年代泡沫崩壞以來,日本陷入了所謂「失落的十年」,在一蹶不振的經濟之外,也逐步面臨高齡化與少子化的困境、日漸稀薄的國際能見度以及搖擺不定的國內政策。於是,失落了一個又一個十年後,在外界眼中,日本不再獨霸亞洲,一方面疲於討好善變的美國,另一方面又得防備崛起

的中國,捉襟見肘,疲態盡露。然而,2011年的地震、海嘯與核災三重災難,卻讓人們重新認識日本面對逆境的本事。本書作者凌大為(David Pilling)即以此為切入點,重新檢視所謂「失落的數十年」這樣的說法,透過政治、經濟、社會等面向的近距離觀察與第一線採訪,帶領讀者貼近島國的脈動,重新給予日本更正確的評價。 開篇從311地震後歷經海嘯肆虐的岩手縣陸前高田市出發,凌大為親自造訪這個受災嚴重的小鎮從事第一手報導,透過當地災民的口中獲悉海嘯侵襲的真實情況。政治方面,他重新考察小泉純一郎這位「捲髮的武士」當年席捲日本的個人魅力及他未竟的改革;經濟方面,他尋求各家之言,分析日本經濟局勢,認為後泡

沫時代以來的經濟情況其實並不如外界想像的悲觀;社會方面,則採訪了當年在伊拉克人質事件中死裡逃生的今井紀明,揭露日本集體社會所謂「自我負責」的輿論風潮。 凌大為亦訪談知名作家村上春樹,爬梳其成長的60年代乃至關鍵的1995年的時代變化,而愈來愈多的約聘人員,愈來愈少的正式職缺,不斷製造窮忙族的日本社會導致年輕人看似獲得自由,實則失去了保障;從桐野夏生的《OUT》到伊藤詩織的《黑箱》,小池百合子口中「鐵板一塊」的日本性別天花板,又是否終於逐漸崩塌?此外,建立在虛假概念上的「日本人論」、修正主義歷史觀的論點、導致核災事件難以究責的「文化缺陷」、沖繩的美軍基地問題、日本與美中之間錯綜的外交關係等

,都是本書著墨的焦點,新增篇章中更逐步探索了東京奧運的前世今生。 凌大為在書中深入政界、財經界、學院、市井與災區等,訪談政治家、學者、企業家、社運人士、市民和災民,掌握了政經、社會、心理等各個層面,深入探究在所謂失落了數個十年後,如今的日本懷有怎樣的心緒,又是如何摩拳擦掌,準備一躍而起。 專文推薦 李衣雲/國立政治大學台灣史研究所副教授 何思慎/輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任 名人推薦 村上龍/《寄物櫃的嬰孩》作者 船橋洋一/亞洲太平洋委員會主席 歐逸文(Evan Osnos)/《紐約客》撰稿人 大衛.米契爾(David Mitchell)/《雲圖》

作者 艾德華.盧斯(Edward Luce)/《印度的奇特崛起》作者 肯尼斯.派爾(Kenneth Pyle)/華盛頓大學名譽教授 傑瑞德.寇蒂斯(Gerald L. Curtis)/哥倫比亞大學名譽教授 卡爾.伍夫倫(Karel van Wolferen)/《日本國力之謎》作者 《金融時報》、《經濟學人》、《每日電訊報》、《衛報》、《觀察家報》、《泰晤士報》、《紐約客》、《洛杉磯書評》、《柯克斯評論》、《書單》、《出版人週刊》、《旁觀者》、《新政治家》、《日本時報》 好評推薦 作家學者齊聲讚譽 無論是書寫泡沫及其過後揮之不去的通貨緊縮,還是2011年的東

北地震與福島核災,凌大為以親身經驗如實揭露了日本的真實狀況。──村上龍/《寄物櫃的嬰孩》作者 本書對當代日本所謂(好幾個)失落的十年做了再一次的精采評估,作者結合歷史學家的視野廣度、人類學家的清晰頭腦、研究者對於問題意識的精熟了解、經濟學家對金錢流向的領悟,以及一流記者對於政治主張為人類帶來哪些影響的好奇心,最終成就了這本深入敏銳、內容豐富且具獨立思維的書,凡是想了解現代日本以及它在世界上不確定位置的讀者,都該讀讀本書。我毫不遲疑地推薦它。──大衛.米契爾(David Mitchell)《雲圖》(Cloud Atlas)作者 像凌大為這樣以鮮活方式和人道觀點記述日本的書,是我們所需

要的。他把晴天霹靂的悲劇和靜謐的時刻做了無懈可擊的結合,展現他對自己深知的這個國家最核心的動態。他將精準分析配上低調的一手報導,讓他筆下的作家、農民和政治人物,在書頁當中以日本脆弱的力氣及其對新生的追尋而奮鬥不懈。──歐逸文(Evan Osnos)《紐約客》(The New Yorker)撰稿人 書寫日本的作者往往只觸及經濟或文化的皮相,而凌大為是少數深入兩者,並神奇地將它們喚醒的人──有時甚至在同一個句子中。在專業分工的年代,凌大為的文字令我們想起為何高水準的新聞報導無可替代。如果你只有時間讀一本關於日本的書,你應該從本書開始、本書結束。──艾德華.盧斯(Edward Luce)/《印

度的奇特崛起》(In Spite of the Gods: The Strange Rise of Modern India)作者 凌大為是位饒富天分的作家。他從多年的報導經驗中,為當代日本及其人民打造了一幅有趣且鞭辟入裡的寫照,我對於他從訪談日本各行各業領導者與平民中獲得的精闢見解感到敬佩,如果你只能讀一本關於今日日本的書,這本就是了。──肯尼斯.派爾(Kenneth Pyle)/華盛頓大學名譽教授 本書是凌大為的重大成就。他用清晰動人的散文體帶領讀者深入日本,對於大眾普遍認為近代日本歷史充滿逆境與失敗,提出具體的反證。他對這個了不起的國家提出思慮周詳與平衡的評價。若想了解日本如

何成為世界前幾大經濟體,以及為何未來仍將如此,我高度推薦本書。──傑瑞德.寇蒂斯(Gerald L. Curtis)/哥倫比亞大學名譽教授《日本政治之邏輯》(The Logic of Japanese Politics)作者 凌大為的著作讀來就像一本(寫得很好的)遊記,他不僅行遍日本,也進入日本的歷史,一再使我立即陷入他挑動的氣氛中。那是他透過數千日本人之口述說他們所見所思而營造的,一部分非常嚴肅,例如當他報導2011年的海嘯浩劫和福島災難,以及日本人堅忍不拔的事例時。他有時會開開玩笑,有時又會用真憑實據來佐證,乍看會引發爭論,其實是讓讀者再次思考。這是高階的新聞處理方式,一場博學之旅,

步調一致且永不乏味。讀完這本書,你會發現在透徹的調查中,凌大為已經包羅日本專家認為所有該了解的當今和近代的日本。──卡爾.伍夫倫(Karel van Wolferen)《日本國力之謎》(The Enigma of Japanese Power)作者 這是第一本說明日本失落的幾十年的突破性著作,凌大為是我們這個年代最敏銳的亞洲觀察家和記者,對這個時代做出了深刻且引人入勝的描述,讓人想起道爾(John Dower)的同類型巨著《擁抱戰敗》(Embracing Defeat)。──船橋洋一/亞洲太平洋委員會(Asia Pacific Initiative)主席 各界媒體一致推薦 凌

大為是優秀的作家,已經熟悉日本的讀者將會更了解日本,至少學會用不同的角度來思考日本這個國家。對不太熟悉日本的讀者來說,這本書是最好的入門。凌大為的《底氣》是重要且迫切必讀的作品。──《洛杉磯書評》(The Los Angeles Review of Books) 一位訪日的北英格蘭議員對東京的燈火通明和車水馬龍感到目眩神迷,凌大為在書中引述了他的話道:「假如這叫不景氣,那我要。」這本關於日本的書充滿閱讀樂趣和出色觀點,最棒的是凌大為用日本的真實狀況和實際成就,針對外界宣稱的失落二十年提出反證。──《金融時報》(The Financial Times) 《金融時報》的主編凌大為是讀者

最佳的嚮導。當西方新聞工作者多半以膚淺的方式報導這個世界第三大經濟體,凌大為的洞察實屬稀有。書中的受訪者都經過精挑細選,再加上優秀的報導文學和實證的撿擇。……他確實讓人讚嘆。小說家村上春樹對他說:「我們富有的時候,我痛恨這個國家。」寫得真好,非常可貴。──《每日電訊報》(The Telegraph) 具權威性與娛樂性……凌大為舉出一些軼事,巧妙說明歷史洪流……本書揭開了日本人令人好奇的魅力,幫助外人更了解日本人。──《觀察家報》(The Observer) 最終是反轉逆境。這本書精彩描述了日本311地震,而這場地震既是日本經濟不振的託辭,本身也是個論題,因為作者的理論是,儘管令人驚

懼,然而數年前的這場三重災難既沒有對日本經濟造成嚴重影響,也不是非常新奇的事,這會讓所有認為311地震將為日本現代歷史帶來第三次重大轉變的人感到失望。前兩次轉變,一是1860年代大政奉還之後門戶洞開,一是1945年後的經濟和民主奇蹟,舊政權在這兩次轉變中都崩壞瓦解,導致新的開始變得勢不可免。而現代的311地震一如作者正確的觀察,與前兩次極為不同。日本是演化而非革命的文化,經由數不清的一步一腳印來展現進步,而不是大躍進。──《經濟學人》(The Economist) 凌大為寫了一本關於當代日本的傑作,比我讀過的同類書籍更能讓讀者穿透日本社會的表面。──《日本時報》(Japan Times)

凡是想多了解這個全世界第三大經濟體的人──包括它的歷史、變動中的社會形式,以及和鄰國的齟齬──這本書是必讀的。本書完美結合了資料分析、生動的對話以及個人軼聞。──《泰晤士報》(The Times) 本書針對當代日本提出決定性的觀點,描繪其錯綜複雜和改變的可能性,作者的敘事清晰,並透過學者、青少年、家庭主婦和政治人物等多元的受訪者,生動且充滿熱情地證實了日本的文化矛盾、野心和生存策略。──《柯克斯評論》(Kirkus Reviews) 凌大為對文章架構的掌握能力令人羨慕……書中的故事發人深省且文筆優美。──《新政治家》(New Statesman) 在解釋日本令人不解之

處方面,深具權威性與娛樂性。──《衛報》(The Guardian) 凌大為對(日本的)經濟緊縮和社會與政治停滯不前,做了精闢的重新評價。──《旁觀者》(The Spectator) 深度探索並以精闢洞見描繪當代的日本。──《出版人週刊》(Publishers Weekly) 生動描述逆轉勝的過程。──《書單》(Booklist) ※本書初版為遠足文化《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》

台灣日本殖民進入發燒排行的影片

你不記得前幾週

我們討論過CGTN

跟中方的媒體想要國際化爭取這個...

話語權

爭取話語權

那但是上週前幾週阿亮講說

可是因為你說的是他們的語言

但沒有用他們的文化說話

所以接受度比較低

但這個紐約時報特別出了一個報導

他說我稍微唸一下

因為Ben Smith的意思

現在中方的媒體宣傳

也不只是用外語媒體還有包含的直接介入當地的媒體

他說中國政府的宣傳報紙中國日報

不但以英文發行還有塞爾維亞語Serbia

塞爾維亞語的版本

一個菲律賓的記者估計

菲律賓新聞專線中間超過一半的報導來自

中國國家新聞機構新華社

一個肯亞媒體集團從中國投資者那裡籌集資金

後來解僱了一位專欄作家

他寫的中國鎮壓維吾爾人的文章

秘魯的記者在社群媒體上

受到好鬥的中國政府官員的強烈批評

這是戰狼外交啊

你是要看CGTN在哪一國

肯亞跟祕魯他肯定影響的到

我覺得有部分歐洲國家他也影響的到

但你知道這篇報導的意思是

我們看起來好像是分別的事件

但其實背後有一個大戰略

就是中方想要用中國資金

中國的權力跟中國視角 發展媒體嘛

全世界的媒體後面

本來就這樣啊

就是像你上次講的啊

美國也做同樣的事

因為非洲大部分都是法國跟英國的殖民地

所以你要跟這些人溝通

那他們學中文沒那麼快

那很多人英文法文還是母語

所以他當然就是要透過這種東西來影響

南華早報就很典型

南華早報我是每天看

那他也會登

很中國論調的文章 有

也是用英文寫的 中國崛起論

可是他也會去邀很反中國的文章

可是他的報導基本上是 相對均衡

至少對事實的報導

我認為還是相對準確的啦

那如果中方已經用全球大戰略的角度

滲透進各個媒體

包含了投資包含資金包含了變成partner

那他們到底要做什麼

你說CGTN啊

CGTN已經是其中的一環

他當然想要影響各國的輿論這是必然的嘛

我跟你講他們在影響的都是那個最關鍵的議題

就攸關這個國家生死的問題

我舉個例子比如說

你說美國對日本的輿論有沒有影響

你表面上看沒有

但是實際上他從不同的高度下來吧

表面上看沒有

可是當田中角榮跑去跟中國建交的時候

就一面倒批他

那就是美方不高興 當然是啊

後來洛克希德案就出來了

就收賄那個案子

請問洛克希德案收賄這種證據誰會有

那其實坦白講都是CIA

當然是美國

不然洛克希德怎麼會突然公布一堆收據

所以我的意思說

那個都是在最關鍵的議題上

就是說你在親美親中這個議題上

我不能接受我就弄你啊就是這樣啊

項立剛有一個論點倒是真的

他說他不認為台積電會用非美國設備

中國當然希望他半導體要發展

就不只是半導體本身

他要連動很多周邊都發展起來

光刻機 對對對對

所以他就認為說

你搞一個基本是親美的企業來搞

然後半導體的設備製程軟體通通都是美國

中國現在就是希望全方位都用自己的體系

這個就好比華為決定要弄自己的軟體系統

對不對 對

他就認為台積電不可能站隊進來的啦

台積電最後中美都是要適應的啦

不然你怎麼活啊

這個就從台積電講到晶片

記不記得我們那時候討論中華經濟研究院

今年出了一個新的消息

BBC報導這個2020年

台灣對中國大陸含香港出口高達1367.4億美金

是台灣總出口值的43.8%

那比2019年同期也就是前年同期是只有951億美元

也增加了百分之14

出口最大的是電子零組件

兩岸的貿易半導體大概佔32%

那你當然還有其他的一些什麼面板

一大堆資訊什麼

全部加起來大概接近50

所以坦白講裡面還是很多傳產

還是有傳產 好多好多

工具機算不算 工具機算

精密機械也算 是嘛

那我們這樣講好了

但是台派呢就是貴黨裡面的一個主流說法就是說

主流個屁啦主流

那只是一種看法

對方這麼仰賴我佔了我百分之43.8

等一下我這是忍不住笑了

佔了百分之43.8

所以是中國需要我

是台灣出口到中國有43.8

然後他就說你看中國非買我們的半導體不可

你們發言人這樣講啊

我就跟你講43.8裡面有關半導體的部分只有32%

你如果要講說這個32%

中國真的是覺得台灣性價比高那是愛買

這是事實啊

尤其今年第一季跟四月非常明顯

所以我是跟你講說

我覺得中國也是很聰明啦

他在加大庫存

他是在深挖壕廣積糧 對對對對對

因為他就覺得他跟美國這種半導體不知道會打到哪裡

所以他今年第一季還有四月拼命從台灣進口

反正台灣的東西好用 先吃

他就先買再說所以我們四月就暴漲

我們的出口額暴漲

他主要就是在廣積糧

尤其是對高科技零組件的部分

因為他不知道美國會不會哪一天突然又開殺戒了嘛

突然認真的開殺戒

是啊是啊所以他總是要防一手

所以如果在這種情況之下

結果我們出口暴漲嘛對不對

可是出口暴漲人家就有去查那個內容

比如說四月 四月半導體真的是暴漲

可是大概就是佔總出口也是差不多5成左右

本來是32嘛

四月就暴漲成5成左右

我的意思是說

台灣當然目前有一些半導體有技術優勢

那中國大陸也急著囤積

所以拼命下訂單

可是台灣也不要以為

我們就只賣這個東西給中國大陸

其他東西還是真的需要中國願意跟你買的啦

現在民進黨怎麼辦呢

接下來如果要做什麼公投的宣講

可是一方面疫情一方面又黑道

然後黨內的年輕人幾乎都不支持四項公投都不支持

那不就全面要敗退了嗎

你到時候比如說我隨便講比如說藻礁

藻礁他一定會強調說台灣會缺電

然後如果不這樣我們被迫去搞核四

那焦點又回到核四了

又回到核四

因為這四個議題很明顯

對國民黨最有利的議題是萊豬 是

對民進黨最有利的是核四

但其實核四現在也沒想像中有利

當年靠民智未開在那邊唬爛

我是在講四個議題裡面 相對

相對對對對

所以民進黨一定是拼命抓著核四來打其他議題

那他是怎麼樣

那另外一個當然就是3Q那個有沒有併在一起

那以邏輯來看應該會併

那併在一起他就掛了

因為萊豬對他太不利了

我跟你講基進黨最孬種

你知道基進黨是怎麼說

基進黨說朱學恒表示

如果828投3Q就掛定

明明就是郭正亮講的你不敢寫郭正亮對不對

不敢寫郭正亮

你看小綠就是這麼可悲

就是連罵人都不敢寫大綠的

這個曾任不分區立法委員

媒體有寫出來啊

但他做的圖裡面就只寫朱學恒啊

是不是怪我囉

他大概覺得恨你的人比較多

阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD

【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb

【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9

購買朱大衣服傳送門: https://shop.lucifer.tw/

「不安」與「流離」:試探真杉靜枝、中山侑、龜田惠美子的「灣生」書寫

為了解決台灣日本殖民 的問題,作者周嘉俊 這樣論述:

本論文以日治時期三位作家:真杉靜枝(1901-1955)、中山侑(1909-1959)、龜田惠美子(1921-2014)的「灣生書寫」為中心,討論「灣生」試圖在台灣建立「歸屬感」的過程裡呈現的「不安」與「流離」(Diaspora)的情感。首先,藉由擴大「灣生」的定義,在探討「灣生書寫」時得以涵蓋更多與「殖民地台灣」緊密連結的日人作家。接著,透過分析三人的「灣生書寫」,闡明「灣生」是如霍米巴巴(Homi Bhabha)說的「中介者」(in-between)的存在,其文化主體具有超越內地/本島二元對立圖式的「混雜性」(hybridity)。儘管「殖民地台灣」在整個日本帝國的構圖是「他者」的存在,

但是卻承載著「灣生」對於家人/殖民地文化/土地的連結。從三人的「灣生書寫」中,可以看出「灣生認同」的形成與日本近代國家的發展有著密切關係。從戰前至戰後,從宗主國至殖民地,從1900出生的世代至1920出生的世代,都影響到「灣生書寫」裡呈現的「不安」與「流離」。相較於前行研究對於「鄉愁」與「土地認同」之強調,本論文目的在於突顯「灣生書寫」重層化的面向。

《風前塵埃》與《太過野蠻的》的創傷書寫與救贖美學

為了解決台灣日本殖民 的問題,作者游乃祈 這樣論述:

解嚴後的台灣文學進入眾聲喧嘩的年代,女性小說的蓬勃發展也豐富了台灣文學的視野與觀點。施叔青的《風前塵埃》與津島佑子的《太過野蠻的》皆以日治時期至今不同世代的女性創傷為主題,以記憶回溯的方式敘說性別、殖民與現代性的傷。兩本小說中的創傷書寫不僅延續九〇年代台灣女性小說的主題與特色,也各自呈現出殊異的救贖美學。本論文主要分為兩部分:(一)延續前人的研究,從性別、殖民與現代性的角度切入梳理小說文本中的創傷,指出父權與殖民的論述如何影響不同性別、族群與國族的人們;(二)分析小說文本中特殊的救贖美學,說明小說文本的書寫形式與內容如何展現救贖的力量。《風前塵埃》以抒情的歷史視野帶領讀者關注受苦的歷史,並藉

由獨特物件發揮記憶的功能,救贖零碎、隱而未顯的歷史;《太過野蠻的》則是在陰性的空間中再現創傷,並在原住民符碼與神話傳說中關懷人存在的狀態,創傷敘事成為小說角色、作者與讀者的救贖。

想知道台灣日本殖民更多一定要看下面主題

台灣日本殖民的網路口碑排行榜

-

#1.日治時期的臺灣警察

以下就日治時期警察. 統治相關措施擇要介紹,以便探知日治時期警. 察如何對臺灣人民控制,並說明日本政府在臺. 灣的殖民統治為何被稱為「警察統治(政治)」。 一、戶警合 ... 於 www.kmh.moj.gov.tw -

#2.台湾日据时期_百度百科

台湾 日据时期,为清朝签订《马关条约》割让台湾之后,1895年至1945年之间,台湾被日本帝国殖民统治的时期,又称为日据时代或日本殖民统治时期。台湾日据时期充满日本 ... 於 baike.baidu.com -

#3.台灣人之日本觀*

或者是否只可稱之為民族運動、政治運動,但還不到被稱之為「抗日運. 動」、甚或「反殖民運動」之名?實際上是值得再進一步去慎思探討. 的。 我們如果先來觀察蔡培火戰後的 ... 於 www.th.gov.tw -

#4.韋傑理:4個殖民時期,日本貢獻最受台灣學生肯定 - 民報

結果發現,日本殖民時期獲得「台灣族群」(Ethnic Taiwanese)評價最高(正評達70.5%);國姓爺明鄭時期與荷蘭時期居次(正評比率介於5-6成之間);清 ... 於 www.peoplenews.tw -

#5.後殖民主義作祟台灣的兩種日本觀 - 多維TW

所以,《春梅》雖然充滿「皇民化」的思想,但是該家電視台在兩岸分別舉行紀念抗戰勝利70週年時,特別製播這部電視劇,是否代表台灣人民對日本殖民政府存在 ... 於 duoweicn.dwnews.com -

#6.日治時代的回憶

台灣 日治時期為1895年至1945年之間,這段時期充滿日本帝國主義殖民政策的理論及日本殖民政策的活動形態,治台中後期,日本對台灣採取內地延長主義及皇民化政策,以期將台灣 ... 於 hc.nccu.edu.tw -

#7.公共電視台_台灣人民的歷史

當日本帝國以驕傲的征服者的姿態,登陸他們在海外贏得的第一個殖民地時,他們遭受 ... 著自己的力量保衛家園,面對日本強大的軍事力量,台灣終究逃不過被殖民的命運。 於 web.pts.org.tw -

#8.日本殖民對台灣有哪些影響? 1

今日,我想要藉此論文更加了解日本殖民,台灣政治、文化、社會、經 ... 約條約,台灣被迫進入了日本統治時期,成為日本殖民地。這件事情被稱為台灣. 割讓或乙未割台。 於 www.shs.edu.tw -

#9.反映錯綜複雜台日關係的15部電影 - 全球之聲

在歷史長流中,臺灣曾經是荷蘭(1624─1662)、西班牙(1626─1642)、清朝時期的中國(1683─1895)和日本(1895─1945)的殖民地。 於 zht.globalvoices.org -

#10.日本殖民統治讚美論總批判(二) - 《海峽評論》370期

強盜以暴力「割台」,切割台灣與中國的關係,等於是強盜以暴力分離母親與孩子的關係,母親被強索二億三千萬兩的銀子,孩子被強盜抓去寄人籬下奴役。 於 www.haixia-info.com -

#11.國立中央大學- 台灣歷史教學資料庫

《日本帝國主義下的台灣》的作者涂照彥認為台灣於日治時期的殖民經濟研究非常 ... 而非以日本帝國主義經濟發展為主體,以台灣地區為例的研究視野,追究台灣殖民地經濟 ... 於 hakka.ncu.edu.tw -

#12.從嫁娶儀式到建築街景,日本殖民者眼中的臺灣人日常

從最初西方攝影師對自然及人文風景的欣賞,到日治時代殖民視角的主動性紀錄,影像旨趣有著截然不同變化。 於 storystudio.tw -

#13.日據時期台灣教育—幾項教育史實思維

壹、現代化與殖民教育的特質日本自一八六八年(明治元年)明治維新以來,開始「脫亞入歐」的西化運動,奠定日本現代化的基礎。日本在推行現代化運動時, ... 於 www.npf.org.tw -

#14.日本殖民殘留象徵「台灣總督府」為何未轉型? - 香港01

日前,台北市長柯文哲在接受台媒採訪時,聲稱台灣沿用日本殖民留下的台灣總督府建築作為台灣總統府是「歷史觀錯亂」,並舉韓國1995年拆除朝鮮總督府. 於 www.hk01.com -

#15.日本殖民統治的後遺症台灣VS朝鮮|二手書交易資訊 - 讀冊

【二手徵求好處多】|日本殖民統治的後遺症台灣VS朝鮮. 3二手徵求. 許介鱗. 問津堂出版社. 9578811438. 台灣和朝鮮(南北韓)都曾被日本殖民統治。但是,現今日本政府僅 ... 於 www.taaze.tw -

#16.日治時期台灣的「通譯」 - Agris (FAO)

通譯又叫通辯,有時也稱做翻譯,日本殖民統治台灣時因為日、台語(或稱土語)不同,需要大量的通譯人材,台灣總督府一方面設立國語傳習所以培育受過漢文教育的台人學 ... 於 agris.fao.org -

#17.日据时期台湾法制的殖民属性 - 法学研究

总督集立法、司法、行政、军令大权于一身, 对台湾实行专制独裁统治。总督可以通. 过“律令”, 制定有别于日本本土以威慑奴役台湾人民的法令。在紧急情况下, ... 於 www.faxueyanjiu.net -

#18.「有名」與「無名」――日治時期殖民者與被殖民者的形象建構

出版日期:2005-02-15. 編著者:劉方瑀. 頁碼:76. 裝訂規格:0. 1895年中日甲午戰爭,清廷戰敗,日本依據馬關條約正式領有台灣。在日本殖民政府龐大的運作體系中, ... 於 www.ntmofa.gov.tw -

#19.日本殖民統治台灣五十年史 - 博客來

1895~1945年,台灣淪為日本殖民地長達50年之久,日本殖民當局在台灣建立總督專制統治,構築嚴密警察網絡,復活封建保甲制度,控制台灣經濟命脈,壓制中華文化,引入 ... 於 www.books.com.tw -

#20.歷史時空- 1940s年#二戰時日本殖民時代台灣... - Facebook

1940s年#二戰時日本殖民時代台灣台灣總督府基於統治與招募需要,使用種種的方法,包括推廣皇民化 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#21.投書:疫苗駕到!台灣人其實越來越喜歡日本了?

究竟台灣人對日本的喜愛是源於殖民時期的嚮往,還是另有其因呢? 根據日本台灣交流協會於2019年2月公布之最新一次「台灣民眾對日本觀感民意調查」結果 ... 於 www.upmedia.mg -

#22.【文教台灣】戴上文明的望遠鏡日本殖民教育與台灣逆轉奇蹟

台灣 ,做為日本帝國擴張的第一塊版圖,在此時被納入了帝國的構築實驗中。誠如殖民帝國研究學者矢內原忠雄所言:「殖民地統治是宗主國政治、傳統及文化的投影。 於 www.rhythmsmonthly.com -

#23.日機密檔案: 日本佔領臺灣時期,屠殺40萬臺灣人!! 被掩蓋的 ...

日本 人屠殺「土匪」的伎倆. 日軍於1895年10月22日攻進台南城之後,進入「治匪」時代。 ... 把屠殺無辜的台灣百姓,「玉石俱焚」視為無可避免的事,正是牡丹社事件以來,日軍 ... 於 taiwannext.com -

#24.路台灣Express :台灣人談日本殖民時代的歷史 - 台灣通

這次想以台灣人的角度,談談台灣作為日本殖民地的歷史。 目次. 日治時期的台灣; 舊制台北高等學校; 日治時期設立的學校; 台灣總督府= 現在的台灣 ... 於 ethnolab.tw -

#25.[問卦] 日本殖民台灣的說法不是很荒謬嗎?

[問卦] 日本殖民台灣的說法不是很荒謬嗎? 看板 Gossiping. 時間 2020-12-29 23:12:02. 留言 95則留言,22人參與討論. 推噓 -5 ( 13推 18噓 64→ ) ... 於 pttgopolitics.com -

#26.【殖民歷史】荷蘭及日本殖民統治:台灣在亞洲海洋上的價值

在過去的歷史裡,台灣歷經列強的踐踏、別國的統治和他國的政治以及軍事干涉──西班牙、荷蘭和日本的殖民統治。台灣是世界近代史上的其中一個暴風眼,諸多的紛爭以及 ... 於 www.artlife.com.hk -

#27.Airiti Library華藝線上圖書館_日本殖民台灣時期統治政策之演變

日本殖民台灣 時期統治政策之演變. Policy Evolution of Taiwan under Japanese Rule. 林淑惠(Shu-Hui Lin). 正修通識教育學報; 9期(2012 / 06 / 01) , P85 - 102. 於 www.airitilibrary.com -

#28.成為日本人: 殖民地台灣與認同政治| 誠品線上

成為日本人: 殖民地台灣與認同政治| 誠品線上. Becoming Japanese: Colonial Taiwan and the Politics of Identity Formation. 作者, 荊子馨. 出版社, 英 ... 於 www.eslite.com -

#29.日據時期臺灣人對日本文化之迎拒:殖民 - 博碩士論文行動網

四、傳統漢文化在文化變遷過程中的競爭、協調與轉化雖說日本殖民主義是殖民者以同化方式強壓殖民地接受外來文化,而殖民地文化的被迫改變或扭曲通常遠大於殖民者文化所經歷 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#30.七十‧未央三》台日「同為一國」 | 焦點事件

日本 政府把解決的問題放到殖民地台灣來,下圖(1)顯示出,自從1926年,台灣成功 ... 學者柯志明在《米糖相剋:日本殖民主義下台灣的發展與從屬》一書中,是這麼說的:. 於 eventsinfocus.org -

#31.日本殖民 - 臺大醫學人文博物館

日本殖民 統治下的台灣醫學 文/台大醫學院骨科‧王崇禮教授 日治初期 十九世紀是西方醫學科學成熟的年代,也是殖民主義興盛的年代。人力素質的強化與管理是征服者進入 ... 於 mmhmc.weebly.com -

#32.在日治時期下的台灣

日本 對台灣的統治政策可以分為三個階段: 始政(無方針主義)時期(1895年-1915年): 從1896年到1918年,擔任民政長官的後藤新平所持的特別統治主義主導了台灣的政策。在這 ... 於 ebook.ltsh.ilc.edu.tw -

#33.台灣人在大陸》日本真這麼討台灣人喜歡嗎? - 兩岸徵文

1895年,清廷在甲午戰爭戰敗後,派遣外交大臣李鴻章先生簽訂《馬關條約》,將台灣割讓給日本殖民,一直到1945年於二次世界大戰日本向民國政府投降並 ... 於 www.chinatimes.com -

#34.台灣朋友請進,你們是如何看待日本對台灣50年的殖民統治的呢?

台灣 朋友請進,你們是如何看待日本對台灣50年的殖民統治的呢? - 我了解到台灣人對這段歷史有不同的說法,比如“日治時期”“日據時期”。我知道這個問題有關立場, ... 於 pincong.rocks -

#35.第三篇日治時代的台灣第六章殖民統治的特色第 ... - 高雄市教育局

令之下。 (1) 1906 年底(明治39 年),當日本政府再度向議會提出「六三法」延期之議時, ... 於 web.kshs.kh.edu.tw -

#36.日本殖民台灣時對司法獨立的建設與破壞 - 壹讀

1895年,台灣淪為日本的首塊殖民地。成功吸收西方文明的日本以勝利者的姿態君臨台灣,雄心勃勃地開始了對台灣社會的全面改造。 其中,對其司法制度的 ... 於 read01.com -

#37.但身為日本人,我們不能忘記自己過往的殖民侵略| 笹沼俊暁

我來台灣的主要原因,只是純粹的經濟考量。 1990年代,日本政府提出「大學院重點化政策」,大幅增加研究生名額,但在少子化和不景氣的狀況下 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#38.日本殖民統治台灣功過:原始資料介紹 - 隨意窩

日本殖民 統治台灣功過:原始資料介紹楊建成 撰近來歷史學者在討論,日本人自1895年自清朝政府取得台灣領土主權,到1945年戰敗,台灣依波茨坦宣言, ... 於 blog.xuite.net -

#39.台灣日治時期 - 中文维基百科

在台日军根据一般命令第一号向同盟國的受降代理人蔣中正大元帅投降,台湾交由国民政府接管。国民政府及其后身中华民国政府在臺灣推行中國民族主義教育,強調日本殖民 ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#40.正確看待日本殖民統治台灣的歷史 - 人人焦點

如何正確看待日本殖民統治台灣這段歷史?可以藉助歷史研究中,關於主觀動因和客觀效果的關係來分析。主觀動因方面,日本占據台灣的目的是爲了掠奪台灣 ... 於 ppfocus.com -

#41.日本殖民台灣時期統治政策之演變

本文將探討日本殖民台灣政策轉變之背景,日本在台推行「漸進同化政策」. 時期(1895年~1918年),如何依據日本統治台灣殖民地的特殊法律「六三法」. 制定相關律令,強化對 ... 於 libap.nhu.edu.tw -

#42.台灣有些人為什麼對日本殖民統治不反感,日本在台灣留下了 ...

1895年至1945年對於台灣來講,是日本殖民統治時期,又稱「日治時代」。日本占領台灣以後,台灣人民進行了英勇的反抗,但是日軍經過5年時間的「平叛」, ... 於 www.twgreatdaily.com -

#43.50年的殖民统治日本在台湾都干了些什么? - 手机搜狐

恼羞成怒的殖民统治者为镇压抗日武装,残忍地实行焦土政策,台湾人民被屠杀者难以计数。到1898年,日本第四任“总督”儿玉源太郎与“民政长官”后藤新平改变策略,一面颁布“ ... 於 m.sohu.com -

#44.日本殖民统治台湾期间的贡献有哪些(经济文化、基础建设、教育)

日本 统治台湾长达50 年,铁路的开发、港口的兴建等及促使台湾经济发展,像是将台湾转为工业化、种殖甘蔗外销,且成立银行等。还有引进西方文化, ... 於 www.qutaiwan.com.cn -

#45.“框架”台灣:日治時期殖民現代性的研究“Enframing” Taiwan

日本殖民 政府對殖民地台灣進行的人口普. 查,不僅在時間上較日本本國早了十五年,在內容上亦是較為詳盡,其原因其實. 不難理解,殖民統治者眼中的台灣人自然不若日本本國的 ... 於 www.scu.edu.tw -

#46.日本人殖民台灣到底多殘忍?揭日軍屠殺原住民震撼影像 - 風傳媒

至於1930年的霧社事件,被斬首的族人放置於日軍面前的殘忍鏡頭,則更是日軍殘暴的直接證據。 總的來說,臺灣是日本第一個海外殖民地,也是日軍直接施暴的 ... 於 www.storm.mg -

#47.戳穿對日本殖民台灣的美化| 郭譽申 - 奮起

好像日本特別善待台灣,優於其他殖民者對待其殖民地。是這樣嗎? 日據時期,台灣的經濟如何?經濟問題複雜而專業,一般人不易看穿綠營對台灣殖民地經濟的 ... 於 rise-tw.org -

#48.[歷史回想].日本殖民統治下,台灣教育制度的回顧 - Tony的 ...

伊澤修二是日本明治維新時第一屆公費留學生,學成歸國後,在1890年創立「國家教育社」,呼籲日本實施國民義務教育。台灣總督府成立後,伊澤修二即發表《 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#49.日本殖民台灣五十年,留下了多少日本後代?真實情況值得深思

1895年日本侵占台灣後,日本政府並沒有給予台灣人同等的國民待遇。日本國內不承認台灣地區的戶籍制度,這也使得台日之間長期無法正常通婚,直到1932年日本才通過立法 ... 於 min.news -

#50.《大人不敢講的台灣史》「日本人的良心」是他們 ... - 芋傳媒

就在台灣的土地爭議頻發,農民運動一日燒過一日的一九二○年代,同情殖民地人民悲慘處境的矢內原忠雄,在1927 年3 月至4 月間自費來到台灣考察殖民統治的 ... 於 taronews.tw -

#51.【分享】日本殖民時代下,台灣的階級分化- marxism | PTT學習區

來源:UDN網站http://tinyurl.com/4xzcyel 原連結中尚有日本殖民台灣時期,資產 ... 殖民地台灣的階級分化日本的殖民活動不僅讓台灣走向資本主義化,同時也帶來資本 ... 於 pttstudy.com -

#52.台灣是全中國最富庶的一省,也比日本富裕- 加藤鷹騷手弄汁

台灣 這些一天到晚歌頌日本殖民統治的媚日獨派絕對"功不可沒"! 一般日本人若是認為殖民地統治能做出好事,並且有「曾經受過統治的民族」出來見證時,日本 ... 於 blog.udn.com -

#53.日據時代初期日本對台灣的經營(1895~1905)

1895年,清朝與日本之間訂立馬關條約,清朝割讓台灣給日本。在國際. 法上而言,台灣已成為日本的占有地,而成為日本海外的第一個殖民地,由於占. 於 www.rchss.sinica.edu.tw -

#54.心得感想

發覺日本政府雖是把台灣當作殖民地,也有許多不公的地方,不過當時吏治清明,人人奉公守法,將台灣治理的井井有條,也是值得稱許的地方。而二二八事件大概是當時人民 ... 於 www3.ptgsh.ptc.edu.tw -

#55.【台北沙龍】 《日本殖民鏡頭裡的台灣1895年~1905年》

日本殖民 博物館收藏、最早的一批台灣照片,首次在台發表,真實呈現十九世紀晚期台灣在日本殖民統治下的軍事行動、人文地貌、城市景觀和族群認同,反映殖民力量如何透過意識 ... 於 www.civictaipei.org -

#56.日治時代的臺灣(一):日本的殖民統治與台灣人的抵抗

日本 治理台灣,採取與日本內地不同的行政體制,屬於中央集權的威權統治,當時日本帝國議會通過法律第六十三號(簡稱《六三法》),賦與台灣總督擁有立法權 ... 於 kipppan.pixnet.net -

#57.台湾被日本整整占领了50年,殖民统治对台湾产生了什么影响?

台湾 日据时期,为清朝签订《马关条约》割让台湾之后,1895年至1945年之间,台湾被日本帝国殖民统治的时期,又称为日据时代或日本殖民统治时期。 於 k.sina.cn -

#58.認識台灣歷史篇

1895年清朝割讓台灣與日本,日本殖民統治台灣51年。 1945. |. 至今. 於 user.nksh.tp.edu.tw -

#59.而台灣是全世界唯一歌頌殖民統治的國家,日本歷史承認統治 ...

是誰愚弄台灣把臺灣人教育成如此的愚痴? 台灣在日本311地震捐了57億台幣給日本,超過另外92個國家的總和(含美國,歐盟,G7工業國, ... 於 cofacts.tw -

#60.日本殖民時期歌舞伎的台灣巡演 - Research NCKU

貢獻的翻譯標題, 日本殖民時期歌舞伎的台灣巡演. 原文 ???core.languages.zh_ZH??? 主出版物標題, 戲劇跨領域學術研討會. 出版狀態, Published - 2014 十一月 ... 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#61.「日據」或「日治」,歷史稱謂挑起台灣政治波瀾

相對而言,在1990年代中期以前,台灣大部分的公文、教材、出版物和影視音作品裡,多以「日據」時期,作為稱呼日本殖民五十年期間的提法。 於 cn.nytimes.com -

#62.日本統治台灣50年幹了些什麼? - 每日頭條

不堪回首的日本殖民50年今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年,也是台灣光復70周年。從1895年到1945年,在日本侵略者侵占的50年中,台灣 ... 於 kknews.cc -

#63.松山、板橋、高雄… 這些臺灣地名原來是從日本來的 - ETtoday

臺灣過去曾被日本殖民統治,從部分被保留下來的日式歷史建築中,可窺見那段日治時期的影子之外,1920年全台行政區劃大調整時,有部分地名直接從日本 ... 於 www.ettoday.net -

#64.《马关条约》签订后,日军在台湾大肆屠杀原住民,实行殖民统治

1、本组图片摄于1895年-1945年台湾被日本占领时期,历史上称这一时期为“日据时代”。挑动族群对立”是日本血腥镇压原住民的主要方法之一,图为日军正对 ... 於 www.sohu.com -

#65.走讀台灣》我們都是秦得參?——賴和,以及《日據時代的十種 ...

人不像個人,畜生,誰願意做?這是什麼世間?活著倒不若死了快樂。 ──賴和〈一桿「稱仔」〉 1895年以降整整50年,台灣處於日本殖民時期,日本半世紀 ... 於 www.openbook.org.tw -

#66.日本殖民統治下的底層社会:台湾与朝鮮

2004年11月開催の「従社会排除与底層社会思想日本帝国与殖民地:以朝鮮与台湾為討論中心」の論文を収録。看見殖民社会:従漢生病看辺縁治理的算計(郭文華)など12篇。 於 www.kosho.or.jp -

#67.法學文摘-日本殖民統治下台灣的「法律暴力」及其歷史評價

按日本基於其殖民統治之需要,頒行部分具有近代性的刑事法,而台灣人僅能以子之矛,即近代性,攻子之盾,即日本政府之濫行國家暴力;民事法雖亦有一部分的法律暴力 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#68.台灣官方就「日據」與「日治」之爭定調- BBC News 中文

行政院的說明表示,最近有關台灣高中歷史教科書課綱所訂「日本殖民統治時期」的簡稱「日治」或「日據」的討論,教育部基於課綱規範及教科書開放民間編寫的 ... 於 www.bbc.com -

#69.台灣日治時期 - 维基百科

臺灣日治時期,或稱日據時代、日本時代、日治時代、日本殖民统治时期、日本統治時期,是臺灣歷史上於1895年至1945年間由日本(大日本帝國)殖民統治的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#70.殖民地法制的「不平等」本質 - 許介鱗教授專欄

在日本本土的法院是採三審制,「台灣總督府法院條例」本來也規定法院有地方、覆審、高等的三審制,但是為了鎮壓抗日份子,1896年7月台灣總督以律令第二號 ... 於 www.japanresearch.org.tw -

#71.【投稿】日治時期才是台灣起飛的黃金50年?台灣早在日治前

日本殖民台灣 後,下令「鎮台三原則」:一威壓島民、二驅逐台民、三獎勵日人遷台。日本的理想是把台灣人通通趕走,留下空蕩蕩的島,讓日本人直接來住有錢的 ... 於 buzzorange.com -

#72.日本殖民統治下台灣的「法律暴力」及其歷史評價*

於日治中期,台灣人政治異議者開始運用. 明治憲政體制所承認的臣民基本權利,謀求改善殖民地法律暴力之道,但統. 治當局仍根據當時的國家法律來壓制,不過像台灣議會請願 ... 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#73.日本殖民台灣的歷史相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的日本殖民台灣的歷史相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#74.日本殖民台灣時期領導階層與社會文化 - Bilibili

本篇所參考的文本為吳文星教授的〈日治時期台灣地方施政與新領導階層之形成〉與〈日治時代的文教與社會〉,主要書寫架構為前兩篇的摘要,在心得部分,第二篇引用洪郁如 ... 於 www.bilibili.com -

#75.日本侵占台湾50年-日本在台的殖民统治 - 中国台湾网

日本 占领台湾50年,派出19任总督,作为统治中国台湾地区、实施殖民统治的最高指挥。在1895年6月至1919年10月间,日寇为建立“殖民地体制”,用武力镇压和 ... 於 www.taiwan.cn -

#76.海權時代與殖民文化遺產的多元文化思維

其實,在曾被日本殖民統治五十年的台灣,人們應該很容易體會到這個現象。作為一個殖民者,日本政權在統治台灣之後,當然不會放棄引入各種日本文化,以期在殖民地上形塑 ... 於 twh.boch.gov.tw -

#77.日本殖民統治下的底層社會:臺灣與朝鮮》 - 文化歷史

中研院出版的《日本殖民統治下的底層社會:臺灣與朝鮮》是研討會的論文集,來自臺灣與韓國的眾多學者由底層社會切入、跳脫過往統治者─被統治者的二元 ... 於 gpi.culture.tw -

#78.為什麼同被日本殖民多年,台灣和東北對日態度相差甚遠?

但是殖民地教育上面無論理想怎麼樣現實始終都有隱形歧視存在。 然後就是37年後的皇民化時期,現在很多國人一談到日本殖民台灣、東北就說皇民化,好像 ... 於 www.getit01.com -

#79.第一章日本殖民统治的特征与台湾的民族主义运动

在日本殖民统治期间,台湾的政治方向有所变化。当时,殖民地和日本宗主国的关系是依照典型的殖民地规划组织成的。也就是说,在政治规划上,采取控制及 ... 於 www.marxists.org -

#80.掙脫後殖民情境:台灣文化主體性的開端 - 新境界文教基金會

名義上台灣於1945年脫離日本殖民統治,但六十幾年來,在大中國主義政策與教育下,台灣歷史認同一直從屬於中國歷史文化;外交及貿易則從屬於美國政經文化;產業與流行時尚則 ... 於 www.dppnff.tw -

#81.日本殖民統治下的底層社會: 臺灣與朝鮮/ 陳姃湲主編= The ...

日本殖民 統治下的底層社會: 臺灣與朝鮮/ 陳姃湲主編= The underprivileged in Taiwan and Korea under Japanese colonial rule / edited byJungwon Jin-圖書. 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#82.台湾“日本情结”的产生及其对两岸关系的影响 - 中国和平统一 ...

二战结束后,日本殖民统治者结束了对台湾长达50年的殖民统治,台湾重回祖国怀抱。中华人民共和国政府作为代表全中国人民的唯一合法政府,得到了联合国以及 ... 於 www.zhongguotongcuhui.org.cn -

#83.被日本占领的50年,台湾人是怎么过的? - 知乎专栏

被日本占领的50年,台湾人是怎么过的? (甲午海战) 清治台湾时期1895年,甲午战争爆发,中国战败。日本强索台湾,中国只能将其割让给对方。从此,日本占领台湾50年之 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#84.孫中山與日本殖民時期台灣政治社會運動學術研討會」紀要 ...

本次共發表十篇論文(含主題演說),主要內容有台灣同胞的抗日與台灣仕紳的選擇、有以日本殖民統治者的角度來看待孫中山,還有孫中山的地方自治思想對台灣之影響等問題。 於 www.yatsen.gov.tw -

#85.台灣的近代化/林呈蓉

本週請到淡江大學歷史系林呈蓉教授執筆,談談台灣在日本殖民政權統治下的近代化歷史發展概況,談談後籐新平如何奠定台灣工業發展的基礎。 於 www.twcenter.org.tw -

#86.台灣日治時期 - 中文百科知識

台灣 日治時期為1895年至1945年之間台灣被日本殖民管轄的時期,基於各種不同的觀點,也有人解讀為日本時代、日據時代、日本統治時期或是日本殖民時期。1895年日軍進台北 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#87.“'皇民化'完全是日本殖民者的欺騙”——台灣知名歷史學者王曉波 ...

新華網廣州10月26日電(記者查文曄王攀)“日本殖民台灣50年,沒有一個台灣人當過一天的皇民,所謂'皇民化'完全是日本殖民者的欺騙。 於 military.people.com.cn -

#88.同樣受過日本殖民,為何韓國人「反日」、台灣人卻「親日 ...

台灣 被日本統治五十年,抗日的最大力量最後集結在左翼的旗下,然而這股力量卻在1950年代的白色恐怖時期被撲滅殆盡,最有能力承擔反思後殖民問題任務的一批 ... 於 www.thenewslens.com -

#89.日治時代臺灣經濟的發展

日本殖民 政府一進入臺灣後便注意到此種情況,而且非常重視此種情況所帶來的後. 果。因此,在1895 年10 月開始日本式度量衡器的輸入與販賣,為日後的改革作準備。 於 www.bot.com.tw -

#90.630 台灣「日本情結」的歷史諸相:一個政治經濟學的視角

在這時期,台灣人民的民族立場是鮮烈的,因此,反日或對日本殖民文化和歷史的反省與批判是主要的潮流。不幸,二二八事件使台灣人民在思想和感情上的去殖民 ... 於 matters.news -

#91.第一節殖民體制的建立

為因應如何統治台灣的問題,日本乃在1895年6月成立「台灣事務局」,由內閣總理大臣伊藤博文兼任總裁。在統治政策尚未確立之前,一切行政、立法、司法,皆由日本軍事當局 ... 於 distance.shu.edu.tw -

#92.台灣法的近代性與日本殖民統治- 月旦知識庫

王泰升,日本,明治憲法,殖民地立法權,憲政體制,對於殖民地時代法律史的再思考,是一項值得嘗試的新課題。晚近,關於「韓國研究」,已有學者警覺到:對於日本殖民統治時代 ... 於 lawdata.com.tw -

#94.日本時代( 1895....1945 )台灣的地方政治制度變潛之研究

再者,探討1920-1930 年代期間,台灣地方自治制改革運動的背景、. 發展過程及所獲致的結果;在日本殖民政治體制下,當時台灣的知識分子如何在. 合法的空間內,透過政治運動 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#95.日據時期台灣教育史研究- 同化教育政策之批判與啟示 - 嘉義大學

日本 帝國主義據台五十年,殖民期間施行同化政策與皇民化教育,他的目的除了如一般帝. 國主義般的掠奪殖民地資源,與奴役殖民地居民外,尚有要永久佔領台灣的野心;但其內心 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#96.同樣都被日本殖民為何「台韓仇恨值差很大」?鄉民神解析

相信受過教育的大家對台灣歷史都不陌生,位在太平洋航海路線上一個極重要的位置. 於 zodiac.tw -

#97.日本殖民統治時期

由「六三法」、「三一法」到「法三號」的演變,可知日本統治台灣中,總督一直擁有「律令制定權」。行之於日本的三權分立,即使在實施「同化主義」之後,也沒施行於台灣, ... 於 163.28.10.78