台灣林道的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MountainBikingUK寫的 登山車騎乘技巧聖經 可以從中找到所需的評價。

另外網站VIDEO 影音 - 高雄市專業文化機構也說明:營運計畫 · 預算決算 · 年報 · 營運績效評鑑報告 · 其他 · Home; >; VIDEO 影音. 文字縮小; T; 文字放大. 哈瑪星台灣鐵道館林道篇 648 ...

國立彰化師範大學 歷史學研究所 莊世滋所指導 林家禎的 從環境倫理觀點看八仙山林場之變遷 (2012),提出台灣林道關鍵因素是什麼,來自於環境倫理、八仙山林場、環境生態。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 台灣史研究所 張素玢所指導 張雅綿的 失衡的森林:戰時體制下的太魯閣林業開發(1941-1945) (2011),提出因為有 日治時期、太魯閣、南邦林業株式會社、戰爭、軍需、森林、林業、植伐平衡、國立公園的重點而找出了 台灣林道的解答。

最後網站新北《瀑布》映後座談侯友宜力挺角逐奧斯卡金像獎 - 台灣新生報則補充:剛奪下第五十八屆金馬獎最佳劇情片、最佳女主角的電影《瀑布》曾在新北市烏來區桶後溪林道取景。新北市政府新聞局力挺優良電影,於(二)日包場邀請市府 ...

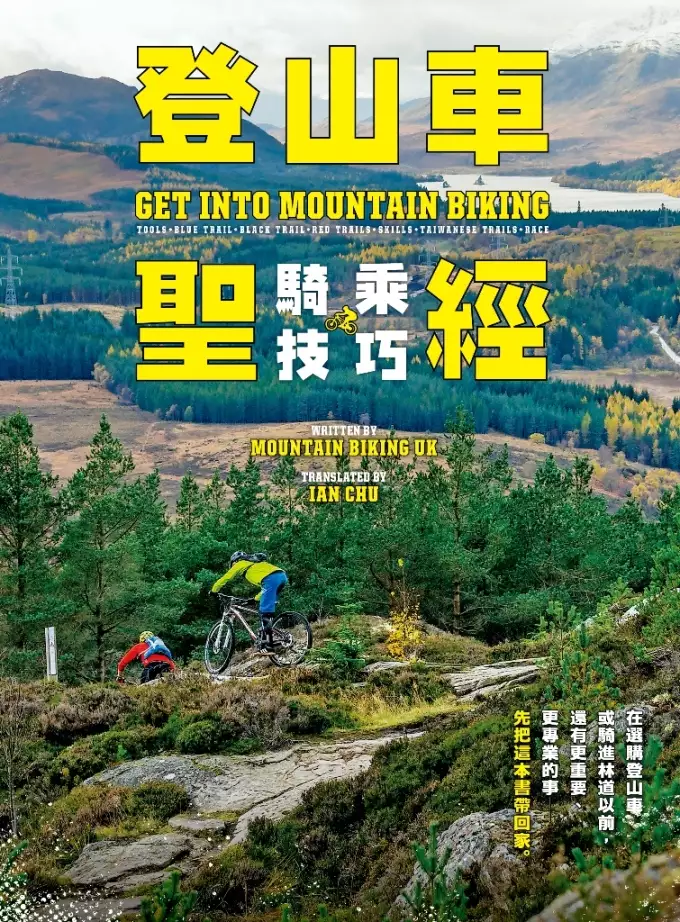

登山車騎乘技巧聖經

為了解決台灣林道 的問題,作者MountainBikingUK 這樣論述:

在選購登山車或騎進林道以前,還有更重要、更專業的事──先把這本書帶回家。~台灣第一本最詳盡的登山車騎乘技巧專書~有一種可以帶你馳騁在山林裡,飛過坑洞、跨過樹根、越過亂石、挑戰越野極限的鐵馬,那是冒險家的車,登山車。登山車是一種講究操控、避震、技巧和專注力的運動,而玩家也因應挑戰泥土路、亂石區、樹根區、巨石障礙、落差等地形,發展出不同的車種以及相對應的技巧。然而,真正的登山車玩家,一定都還具備了這樣的特質:玩心、冒險精神,以及在山林裡大無畏向前衝的勇氣。---------------------這是一本給新手的書,從認識登山車及隨身裝備、設定車子參數開始,一步一步,教會新手打

理一台適合自己的登山車。這也是一本給玩家的書,以豐富詳盡的圖片與內容,解析各種路線及地形所需要的技巧,讓登山車玩家精益求精,騎得更快,飛得更高。---------------------●認識裝備,挑選最適合自己的車●車子參數設定●藍線技巧教學●黑線技巧教學●紅線技巧教學●泛用技巧教學●達人Ian Chu帶路,勇闖台灣林道●登山車選手與賽事心得分享

台灣林道進入發燒排行的影片

上週介紹了公路車型的電輔車Creo SL,本週一起來看看登山車系的電輔車,Specialized在越野登山車系有三個不同的系列,但阿耕覺得若要選一台最適合台灣林道,Levo SL絕對首選!

公路車系電輔車Creo SL介紹:https://youtu.be/eXqPvBb3Sqg

Specialized登山車系電輔車官方介紹: https://tinyurl.com/wsuocs4

Keng Sports粉絲專頁:http://bit.ly/2STt3po

Keng Sports官方網站:https://www.keng-sports.com/

Keng Sports Line@:http://bit.ly/2SQPBHf

#Keng_Sports耕運動 #深耕運動事業工作室 #袂爽賣練

從環境倫理觀點看八仙山林場之變遷

為了解決台灣林道 的問題,作者林家禎 這樣論述:

環境倫理首重人與環境之間良好的互動,強調人應尊重生態環境,確保世代延續。森林,做為地球上海洋以外的最大生態系,蘊藏資源提供人類生活所需。2011年被聯合國訂為國際森林年,森林具有經濟、生態與社會公益之三大效益,1960年代以降,「森林多目標經營」、「森林生態經營」及「循環型森林資源經營」等森林經營新典範陸續提出,顯見森林於生態環境中的重要地位。台灣森林地面積占土地總面積58%,足以稱森林為台灣之命脈,本文以八仙山為個案,探討台灣林地開發變遷,並將八仙山之「人」、「地」關係納入環境倫理演變歷程,提供檢視林業經營趨勢之新面向。 若從環境倫理觀察八仙山變遷,可分為下列時期:1.人類中心主義時期

:1624年~1984年、1937年~1945年、1945年~1975年;2.第一中間期:人類中心主義至生命中心倫理過渡時期:1895年~1937年;3.第二中間期:人類中心主義至生態中心倫理過渡時期:1975年~1992年;4.生態中心倫理時期:1992年~迄今。可見今日八仙山在政府林業政策的引導下,配合國際林業發展趨勢,步入森林生態系經營及永續發展之列,亦兼具森林生態保育與環境教育之責。

失衡的森林:戰時體制下的太魯閣林業開發(1941-1945)

為了解決台灣林道 的問題,作者張雅綿 這樣論述:

木瓜山事業區北半部之太魯閣區,自古斤釜未入,1937年(昭和12年)底「次高太魯閣國立公園」設立,使之受到更高規格的限制開發。日本領有臺灣以來,對於山林經營始終以國土保安為基本理念,因此在山林開發皆必須遵守植伐平衡的原則,以達到永續經營之目的,國立公的設置可視為山林保護理念之極致,也限制了山林的開發與利用,雖曾有人提議將國立公園地域區分為普通及特殊地域,而將普通地域妥善經營利用,達到保護與開發的最佳平衡,但官方始終未鬆動對國立公園內的保護限制。1941年(昭和16年)設立的南邦林業株式會社,是集結全臺灣木材業者而成立的特殊會社,唯一任務是供給軍需用材,為政府服務的意味明顯,但其與臺灣

拓殖株式會社及臺灣木材統制株式會社等具官方強烈意志國策及統制會社有所不同,會社營運不具特殊與強制力,向各地業者收購木材而供給軍部使用。南邦林業在成立之初,即開始向官方申請林木伐採事業地,其中尤以供給針葉樹材的太魯閣大山事業地最為重要,然因該區域位於國立公園境內,加以地勢陡峭不易開發,縱使多次發文催促,仍卻苦候不得許可。1941年底太平洋戰爭爆發,對於木材的需求日益高漲,但向來依賴的進口木材卻不易進口,1942年官方實施木材實施統制及配給工作,依照重要性配給木材;在配給木材的同時,官方亦致力於增產木材。在木材增產的壓力下,官方固守的植伐平衡守則逐步崩解,官、民營林場都無法維持既定的伐跡地造林原則

,臺灣山林因戰爭需求快速消耗著。在此窘迫的情形下,1943年(昭和18)年臺灣總督府批准南邦林業經營太魯閣大山事業地,此舉代表官方棄守山林保護政策的最後防線,此後臺灣森林伐採完全失衡,一切以戰爭供給而努力。南邦林業株式會社取得太魯閣大山事業地開發權之際,各項物資納入統制管理,人力、資材皆取得困難,然南邦林業卻能夠在1944年(昭和19年)進行運材系統架設工程,可見南邦林業開發太魯閣的特殊意義。縱使太魯閣大山事業地甫運出木材不久,即因日本戰敗而告中止,未能完成供給軍需的任務,但其在國立公園內的開發事業,亦代表著日本放棄統治臺灣以來,對森林經營採國土保安及植伐平衡為原則之永續經營理念的分水嶺,此後

一切皆以軍事木材供給為最高原則。

台灣林道的網路口碑排行榜

-

#1.入山免申請81林道全解禁| 蘋果新聞網| 蘋果日報

【綜合報導】台灣林道大解放。為讓民眾更易親近山林,行政院長蘇貞昌下周一將宣布山林新政策,其中農委會林務局所屬81條林道,將全面開放供登山客使用 ... 於 tw.appledaily.com -

#2.阿屘那來山 - 輝哥的天空

西段為孫海林道,經七彩湖至東段林田山鐵道與萬榮林道接合,與台電新東西線路徑大致相同。被喻為「台灣最後秘境」,也是布農族丹社群的返鄉之路,在台灣的登山界中始終 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#3.VIDEO 影音 - 高雄市專業文化機構

營運計畫 · 預算決算 · 年報 · 營運績效評鑑報告 · 其他 · Home; >; VIDEO 影音. 文字縮小; T; 文字放大. 哈瑪星台灣鐵道館林道篇 648 ... 於 pakci.khcc.gov.tw -

#4.新北《瀑布》映後座談侯友宜力挺角逐奧斯卡金像獎 - 台灣新生報

剛奪下第五十八屆金馬獎最佳劇情片、最佳女主角的電影《瀑布》曾在新北市烏來區桶後溪林道取景。新北市政府新聞局力挺優良電影,於(二)日包場邀請市府 ... 於 www.tssdnews.com.tw -

#5.WSPORT 羅山林道(登山車一日行程) - 中華民國自行車協會

想要體驗一下穿梭林道的感覺嗎? 趕快喚醒你身體潛藏已久的野性靈魂,用越野登山車探索最美麗的台灣~. 一、騎乘路線: 新竹縣羅山林道北線&南線. 二、行程說明 ... 於 www.taiwanbike.org -

#6.圖解台灣史 - Google 圖書結果

林道 乾與寶藏傳說儘管只有短暫的停留,但林道乾卻留下了不少傳奇。傳說,林道乾到打狗後,有一天碰到一位仙人。仙人給他三支神箭,各刻了「林、道、乾」三字與百粒白米, ... 於 books.google.com.tw -

#7.<林道二三事>百岳路線進出林道名由來 - 登山補給站

丹大林道舊稱孫海林道,台灣光復後的那段期間,政府當局為了「砍伐林木,發展工商」,委託當時由孫海所管轄的振昌伐木公司大幅砍伐台灣山區中珍貴的 ... 於 www.keepon.com.tw -

#8.林道生的音樂生命圖像 - 博客來

書名:林道生的音樂生命圖像,語言:繁體中文,ISBN:9789869064538,頁數:269,出版社:財團法人東台灣研究會文化藝術基金會,作者:姜慧珍,出版日期:2018/07/31, ... 於 www.books.com.tw -

#9.臺灣81條林道大公開! - 捷安特| 自行車

政府開放81條林道,您知道有哪些嗎?幫您羅列出清單,牽起你的捷安特登山車出發吧!啟動你的越野魂。 heart 貼心提醒 heart. 林道騎乘需要有一定的騎乘 ... 於 www.giantcyclingworld.com -

#10.台灣那麼旺TWNMW 20211127 重量級魔王林道遠.林育羣完美 ...

近期集數: (點進劇集列表,可收看所有集數列表). 周播綜藝節目-台灣那麼旺. 台灣那麼旺TWNMW 20211113 徐詣帆. 於 twsv2021.17wtv.net -

#11.疑地震降雨釀郡大林道坍方落石險砸途經登山隊| 地方 - 中央社

疑因地震及降雨,郡大林道日前、今天陸續出現落石坍方,甚至有一支登山隊今天入山時剛好看見前方落石,所幸無人受傷,目前已知3處交通中斷, ... 於 www.cna.com.tw -

#12.「玉山國家公園林道經營管理之規劃」

全台灣的林道仍在使用者有87 條,而位於本處園區範圍內之林道如神木、玉山、沙里仙溪. 及埡口等4 條,已經林務局公告廢棄不再修復使用,其他如郡大、梅蘭 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#13.山間林道彙整

眠月線是一條隱藏在阿里山森林遊樂區的舊火車支線鐵道,以前相當熱鬧!但自從那場把所… Continue reading “眠月線” →. Posted in bikepacking旅行, 南台灣, 山間林道 ... 於 bikepackingtaiwan.com -

#14.林道鵬- 負責人- 石川島公司 - LinkedIn

您可能還會想看 · 周信军. 总经理- 泰州诚兑金属制品有限公司 · 郭坤明. Deputy Secretary General - Taichung City Government · 沈樹禮. 台灣電力股份有限公司Taiwan Power ... 於 tw.linkedin.com -

#15.大鹿林道給通車嗎?(上):檢討「帝王條款」、認識林道管制

啊~19k呀~以前我們都是搭車進去的呢!」大霸尖山,台灣唯三印在鈔票背面的山峰,是泰雅族的聖山,也是老一輩登山人都曾擁有的美好記憶。 於 opinion.udn.com -

#16.【高山】那些曾經偉大的12條經典林道(上) - 健行筆記

現在可能很難想像,台灣大部分林道都還暢通、繁忙的年代。在我那些攀登百岳、探勘深山的記憶中,有那麼多熱鬧又鮮活的畫面躍動著。 於 hiking.biji.co -

#17.【南投信義】郡大林道之美~The beauty of Jyunda Forest Road ...

1981年12月31日,訖本年終台灣已完成林道計有285條,總長3,682.771公里。 最長林道為巒大林管處郡大林道本線之83公里,最短林道為文山林管處烏來甲種 ... 於 samshiue.blogspot.com -

#18.【台東旅遊】知本林道|生態.瀑布.微觀後的大世界。

透過他們的雙眼與專業分享,就算走在鄰近市區的小小林道,也讓台灣的島嶼資源豐沛地 ... 「知本林道」是鄰近台東市一條生態既豐富、路途又不遠的山區小徑,平易近人的 ... 於 www.zztaitung.com -

#19.林道探索∣ 南投信義。人倫林道秘境探險 - 范小哥旅行趣

林道 探索∣ 南投信義。人倫林道秘境探險林道探險,是一件非常有趣的事! 台灣因為地形與氣候的因素,造就了全世界獨一無二、適合林木生長的環境, ... 於 vagrantcloud.pixnet.net -

#20.高雄「衛武營」2022台灣燈會微光中的綠色之夢 - 民眾日報

隨著光花漫步在森林間,將發現大小不同的仿真蕈菇錯落在樹林間,點綴衛武營林道的左右,白天時隱身於綠意中,待夜幕降臨時閃耀著微光,宛如呼吸般緩緩律動 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#21.懶人包》8/10二級警戒再解封!林務局開放阿里山林業鐵路

各自然林道開放情況再更新,暫不開放的林道有哪些? ... 來台車因辦理邊坡整修工程,亦暫不開放遊客搭乘,詳細場域開放情形請至台灣山林悠遊網查詢。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#22.民眾黨公布首波地方選舉提名35人Z9、陳明義之子陳世軒入列

台灣 民眾黨主席、台北市長柯文哲(右三)與不分區5位立委。 ... 三選區陳世軒、第四選區陳俊霖、第五選區吳達偉、第六選區林致兵、第七選區林道然、第 ... 於 newtalk.tw -

#23.2021.12.11 台灣棲蘭林道越野 - 中華民國超級馬拉松運動協會

2021 台灣棲蘭 林道越野, 12/11 (六) 點我加買保險去, 100K、25K、5K 起跑都在林道口. 50K 在林道口上車 深山裡起跑, 100K 林道組 / 限時15H 於 www.ctau.org.tw -

#24.230 林道沿線人文歷史口訪調查研究計劃

過去. 林道開發是台灣林業史的共業,是林業工業化的活見證々230 林道在大雪. 山林業史之保存價值,僅次於大雪山林業公司舊廠區々在舊製材廠慘遭祝. 融之災時刻,過去因伐木 ... 於 www.spnp.gov.tw -

#25.2007-2021 單車林道與山林秘境整理(已更新至2021/11/19)

路線以北、中、南、東做分類,持續更新中(一小小部分為公路車路線和登山健行),目標就是把台灣的林道騎好騎滿....目前更新至2021 年4 月15 日,請直接點選即可跳轉至 ... 於 southern7795.pixnet.net -

#26.森林資源- 林務局所屬林道資料

全台81條林道資訊,已公開於政府資料開放平台及地理資訊圖資雲服務平台(TGOS),相關林道清冊及GIS數值圖資可至該平台下載參考。 於 www.forest.gov.tw -

#27.科技執法立功山老鼠無所遁形 - HiNet生活誌

中央社訊息服務20211203 10:53:12) 花蓮林區管理處近日透過即時通報系統,發現2名可疑人士由長良林道入山,鎖定後隨即動員並通報警方,隔日會同內政部 ... 於 times.hinet.net -

#28.秋冬限定美景雪霸「司馬限林道」現海嘯雲瀑 - 東森新聞

秋冬限定美景雪霸「司馬限林道」現海嘯雲瀑 ... 台灣驚見巨型外來種!居民嚇傻:狗一舔就死. 【今日最熱門】 ○女網友下身只穿內褲!衝動男一摸… 於 news.ebc.net.tw -

#29.人間仙境司馬限林道湧海嘯雲瀑- 民視新聞網

雪霸國家公園的雪見遊憩區內,司馬限林道約17公里處,出現了海嘯雲瀑影像,雲海就像海嘯直奔而來,這幕景象被雪見管理中心 ... 快新聞/台灣第一人! 於 www.ftvnews.com.tw -

#30.【精簡BIKE遊記】580林道支線麻必浩林道(精簡版) - 阿非邦

完整軌跡遊記:2014.01.26 580林道支線麻必浩林道這是兩天的行程,第二天的路線,我們從中部的北港溪、540林道、580林道支線麻必浩林道,選一條繼續玩耍,因為David去 ... 於 afeifelt.pixnet.net -

#31.花蓮-由你玩光復林道越野車體驗 - 雄獅旅遊

花蓮越野車體驗人氣推薦,光復林道越野摩托車的起點–吉利潭風景區,路線蜿蜒21公里,此路線適合喜愛戶外活動的你! ... 台灣- 花蓮. 139k+人有興趣. 於 activity.liontravel.com -

#32.林道乾

台灣 大百科橫幅 ... 柯培元《噶瑪蘭志略》更載林道乾曾至蘇澳盤踞數月。 ... 繼林道乾後崛起的勢力,係同屬潮州饒平出身的林鳳,西班牙文獻記為Limahong(林阿 ... 於 nrch.culture.tw -

#33.絕種邊緣檫樹現身丹大林道 - 環境資訊中心

林務局南投林區管理處99年3月執行第4次全國森林資源調查時,在丹大林道沿線發現台灣檫樹的蹤跡,過去調查資料顯示,中部並沒有該瀕臨危險樹種, ... 於 e-info.org.tw -

#34.Sep, 2021【苗栗南庄】蓬萊林道Off Road小試|雨後很爛很濕 ...

... 最近喜歡上林道健行,不同於登山,去林道健行不需要花費太多時間跟體力,又可達到放鬆身心的效果,有些林道甚至開車就能直接到終點,而台灣的林道 ... 於 www.catespotr.com -

#35.台灣林道- 自由的百科全书Wiki 中文2022

公路總局民用航空局高速公路局航港局鐵道局國家通訊傳播委員會. 於 www.duhoctrungquoc.vn -

#36.台灣地區林道利用與管理維護之研究

本研究以台灣地區林道發展歷程、現況、管理制度與日本地區林道考察實際概況案例,探討台灣地區林道管理維護之問題,內容包含林道行政管理、林道密度訂定、廢棄林道 ... 於 www.airitilibrary.com -

#37.林道林道燈塔觀光旅遊景點介紹 - Expedia

林道 燈塔千萬不要錯過的林道旅遊景點。到林道觀光景點多所以Expedia 提供不同林道景點好去處,助您籌劃林道,林道自由行必去旅遊景點, ... 台灣旅遊套裝行程 · 台灣機票. 於 www.expedia.com.tw -

#38.鐵馬大廠砸重金尋找台灣最美29條林道

知名自行車品牌為推廣更具創意的自行車生活,10日於台北概念店公開說明29條林道挑戰計畫徵選活動,希望透過台灣29條林道推廣計畫,讓台灣山林的美能夠 ... 於 sports.ettoday.net -

#39.全台灣山林明天大解禁!81條林道全面開放健行、7億元整建35 ...

... 台81條林道將開放登山客健行、投入新台幣7億餘元整建全台35座山屋等。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知台灣山林資源豐沛,268座高山超過3000公尺, ... 於 www.storm.mg -

#40.台中大雪山林道莊園厭氧蜜處理咖啡豆半磅 - Mojocoffee

貨號: 2021111600000 分類: 所有咖啡豆, 台灣咖啡豆, 亞洲咖啡豆, 花香果香系 標籤: 台中咖啡, 台灣咖啡, 國產咖啡, 大雪山林道, 精品咖啡. 於 mojocoffee.com.tw -

#41.秋冬限定美景雪霸「司馬限林道」現海嘯雲瀑 - 新浪新聞

秋冬限定美景雪霸「司馬限林道」現海嘯雲瀑入秋最強大陸冷氣團報到,全台氣溫溜滑梯,宜蘭太平山溫度降到0度,吸引不少遊客上山等雪,但因為水氣不足 ... 於 news.sina.com.tw -

#42.林道信 - 台灣棒球維基館

[編輯] 基本資料. 出生日期:2005年11月01日; 身高體重:175公分70公斤; 投打習慣:右投右打; 守備位置:捕手. [編輯] 經歷. 屏東縣光華國小少棒隊 · 屏東縣光春國中青 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#43.政院推「山林解禁」5大政策:開放全台81處林道,政府的責任 ...

根據行政院新聞稿,日本面積是台灣的10倍大,但3,000公尺以上高山僅有20幾座,台灣有268座(號稱百岳),且台灣愛登山的山友達500萬人,世界登山大國、 ... 於 www.thenewslens.com -

#44.林道清單-台灣公開資訊網

60 臺東處 延平林道 丙種 一般 59 臺東縣 延平鄉 無 延平21林班 61 臺東處 錦屏林道 丙種 一般 75 臺東縣 海瑞鄉 無 關山6林班 62 臺東處 紅石林道 丙種 一般 58 臺東縣 海瑞鄉、關山鎮 無 關山45林班 63 臺東處 知本林道 丙種 一般 光復初期 臺東縣 台東市、卑南鄉、太麻里鄉 無 台東27林班 於 tw.datagove.com -

#45.2021 棲蘭100林道越野 - 伊貝特報名網

2021台灣棲蘭林道越野-延期公告. Postponement of the 2021 Taiwania Ultra Trail. 延期公告. 親愛的跑友,我們知道您為了此場賽事已經準備許久,而且山上的比賽籌備 ... 於 bao-ming.com -

#46.北部路線新竹羅山林道登山車新手首選 - 欣傳媒

一起來前往台灣美麗的山中秘境,逃離城市熱島、躲避毒辣的陽光直射,沐浴在台灣高山森林的懷抱。位於新竹縣五峰鄉的羅山林道是一條入門的登山車林道 ... 於 www.xinmedia.com -

#47.檜木的故鄉 - 榮民森林保育事業管理處

100線林道主要是沿著雪山山脈的東坡近稜線處開築而成,100線29公里+300公尺及30公里+800公尺處,又分別開築了160及170線兩條林道, ... 台灣杉三姊妹(170線12K處) ... 於 www.fcea.gov.tw -

#48.林道設計規劃、構築與維護 - 行政院農業委員會林業試驗所

相片25. 維持林道路面自然雜草覆蓋,除增加美感外亦為確保林地生態環境的. 措施之一/27. 相片26. 邊坡土石崩落,為台灣山區道路最常發生的災害/29. 於 www.tfri.gov.tw -

#49.林道- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

新款TLD赛车手套越野摩托车机车手套户外自行车MTB速降林道骑行手套触屏运动山地车手套现货. $336. $188. 已售出3. 中國大陸. 2021 HONDA CRF150 越野林道. $148,000. 於 shopee.tw -

#50.精靈密徑-台北最美的林道(內洞林道) Eric的單車日記[單車路線 ...

全程都有里程標記,在12.5 公里處,還有一條捷徑可以下到凡間的森林遊憩區(原來精靈也貪玩)。16公里的林道之後是單軌的登山路徑,崎嶇難騎,但這裡已 ... 於 bike.ericchen.info -

#51.林道- 人氣推薦- 重型機車 - 露天拍賣

共有44個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和林道相關的 ... 快速出貨捷穎CPI- SM 250cc林道.越野.滑胎車.(2008年車式)購車分期.刷卡.台灣pay. 於 www.ruten.com.tw -

#52.登山林道赫見廢棄公車「老司機」山友一眼認出地點 - 自由時報

受山林開放與疫情影響,登山活動愈來愈夯,近來在臉書登山社團「登山健行自組隊」,就有網友貼出圖文指出,一般林道都有廢棄機車,但廢棄公車只有一條 ... 於 news.ltn.com.tw -

#53.世界第一等-【台灣】前進原鄉林道台16 第971集 - LiTV

綜藝《世界第一等》正版高畫質線上看。提到台16線,也許大家不是這麼熟悉,不過其中最知名的一段「集集綠色隧道」,肯定無人不知無人不曉,而它的別名孫海路或是丹大林道 ... 於 www.litv.tv -

#54.尖台林道

20200717&0724羅山林道上線(羅山林道北線,0~10k 路段,附路線圖、航跡圖、gpx)﹝新竹五峰、尖石﹞ 2020/07/20 萌芽站長1,804 2 公路悠遊, 台灣, ... 於 dentiartclinicadental.es -

#55.2019台灣單車越野賽(第一站-老外林道) - 樂活報名網

樂活報名網- 2019台灣單車越野賽(第一站-老外 ... 此活動的舉辦,讓車友們可以認識各林道的路線及特色,讓更多的車友接觸林道騎乘的樂趣,並於活動後 ... 於 lohasnet.tw -

#56.主題公路-茄苳林道、櫻花公路 - DT-行旅台灣

台7丙線沿線以栽植茄苳樹及櫻花目前已成線、林,茄苳林道可提供用路人騎乘自行車騎士遮蔭,8k+800為櫻花公園每當櫻花盛開時總能吸引用路人駐足於此流連忘返。 於 www.drivetaiwan.tw -

#57.台中和平|| 長壽山步道・台灣最大香杉林(大雪山林道19.8K)

台中和平|| 長壽山步道・台灣最大香杉林(大雪山林道19.8K) ... 位於台中市和平區的長壽山是鳶嘴西稜的長壽山尾稜,日治地圖標示舊名為肥崠山,海拔高度約 ... 於 ciaoz.tw -

#58.悠遊臺灣|烏來桶后林道探索- 自行车/跑步- 蹦克說 - Bone

打開GoogleMap,沿著大路慢慢延伸至山區產業道路、街景車進不去的林道小徑。 ... 過去台灣曾有多條橫貫公路計畫,最後大多以計畫中止作為結末,這條桶 ... 於 www.bonecollection.com -

#59.棲蘭100林道越野賽》 11國近500名強者勇闖《力麗馬告生態 ...

世界創舉!全亞洲第一次!上百名跑者勇闖「亞洲最大神木聚落」《力麗馬告生態園區-神木園》秘境! ... 《2018看見台灣衫-棲蘭100林道越野賽》共分成「100 ... 於 www.lealeahotel.com -

#60.台灣林道地圖 :: 警察局資訊網

台灣林道 地圖 台灣林道地圖 汐止分局 三間派出所地址 南投市美食ptt 台東分局偵查隊 大雅烤肉電話 大武808 餐廳 厚德路ptt 299吃到飽台南. 相關資訊整理 ... 於 police.iwiki.tw -

#61.台中大雪山林道氣象萬千嘆為觀止台中新聞玩全台灣旅遊網

台中大雪山林道氣象萬千嘆為觀止,旅遊新聞,玩全台灣旅遊網. ... 【特約記者楊昌林報導】台中市和平區大雪山林道雖然只有4、50公里長,卻滿藏著低海拔到中海拔的各種 ... 於 okgo.tw -

#62.進入林道的第一步:事前準備篇-單車時代CYCLINGTIME.com ...

身處在人口密集的台灣,真的有適合MTB的越野路線嗎?Eric大哥告訴我們,目前還有20條左右的林道是適合登山車運動使用的(廣義的越野路線可能多達上百 ... 於 cyclingtime.com -

#63.TheOneTour樂玩大推薦-【 新竹羅山林道 一個快要消失的 ...

又到了每周五小編Welton 時間與以往不同今天為大家介紹的是寶島台灣 別看台灣小小的其實有很多漂亮的地方 今天為各位介紹的是新竹"羅山林道"早期台灣 ... 於 theonetour168.pixnet.net -

#64.Quantum GIS資源網@Sinica » 臺灣林道分佈圖

行政院農業委員會林務局提供全台82條林道分佈圖Open Data,提供shapefile, KML格式,內容包含林道轄管單位、林道規格、長度、通行狀況、起訖點位等 ... 於 gis.rchss.sinica.edu.tw -

#65.有關於全台林道的資訊 - Mobile01

本處現有林道16 條,分別為桶后林道、達觀山林道、東眼山林道,大鹿林道本線、大鹿林道東線、羅山林道上線及下線、司馬限林道、大湖溪林道、內洞林道、 ... 於 www.mobile01.com -

#66.台灣林道,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

台灣林道 ,大家都在找解答第1頁。 關於這些林道紀錄,論詳細,我差馬克褚前輩十萬八千里;論深度,我與小惡魔論壇單車旅遊專文常客Eric 或是台灣用騎得最美作者Eddie ... 於 igotojapan.com -

#67.我的林道Off Road | 五感騎自己的風格・台灣

1999年921大地震震壞了台灣許多原貌林道,也震住了許多登山車車友探索林道世界趨力;台灣原本許多不遜歐美國家的山野柔腸寸斷,關閉了騎車人的視野,轉移 ... 於 www.taiwanbikelin.com -

#68.2018看見台灣衫棲蘭100林道越野賽3月10日開跑-

「2018看見臺灣杉-棲蘭100林道越野賽」將於107年3月10日(六)在宜蘭縣棲蘭100線林道起跑。本賽事作為全臺首場官方推動之山林運動,賽道將經過臺灣首 ... 於 vamossports.com.tw -

#69.【專文】《詩寫台灣》推翻台灣300年舊史:林道乾沒來台灣

明末海寇亂福建有賊被追逃東番道乾遠遁柬埔寨野史胡說到台灣 台灣三百年的歷史書,都記載最早登陸台灣的漢人,是明代海寇林道乾。事實上是訛傳, ... 於 www.peoplenews.tw -

#70.台灣林道- 维基百科,自由的百科全书

台灣林道 (英文譯名:Forest Road),為中華民國行政院農業委員會林務局所管理之林業經營用道路。分佈於臺灣山地各處,共87條,總長度1691公里(2006年資料)。 於 zh.wikipedia.org -

#71.一起找尋台灣最美的29條林道

喜歡單車旅行嗎?台灣超過七成以上為山區所覆蓋,想要近距離探索山林之美,除了步行之外,騎登山車也是一個很棒的方式,只要有正確的裝備和一顆冒險的心,就能出發了! 於 itraveler.pixnet.net -

#72.山林解禁車友重回林道- 單車誌-Cycling update

車齡比較長的車友,應該都經歷過那個登山車流行的年代,大約在2009年前,台灣車友幾乎都騎登山車,主要的路線就是全台各地的林道,但後來因為林道開始 ... 於 www.cycling-update.info -

#73.林道限車、秘境管制等2022山林政策搶先了解,同場加映

所幸,在全台灣人的努力之下,疫情獲得良好控制,山林間又再度出現人類的蹤跡,重新走在步道上,真的會覺得「能爬山真的太好了!」而讓大家都能安心走在 ... 於 www.outsiders.com.tw -

#74.台灣林道- 联盟百科,语义网络

台灣林道 (英文譯名:Forest Road),為中華民國行政院農業委員會林務局所管理之林業經營用道路。分佈於臺灣山地各處,共87條,總長度1691公里(2006年資料)。 於 zh.unionpedia.org -

#75.林道分布圖 - 政府資料開放平臺

提供林道分布圖SHP、KML下載檔案及詮釋資料下載網址。 於 data.gov.tw -

#76.【百岳日記】100公里徒步山旅(上)坐機車可直達高海拔夢幻 ...

2018年行政院宣布山林開放,位在南投縣信義鄉的丹大林道終於以管車不管 ... 七彩湖面積約2公頃、水深清澈時可達10公尺,是台灣面積第二大(僅次於翠峰 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#77.在地人限定美景彰化埔鹽秘境林道美到冒泡

秋天給人一種憂鬱、浪漫的印象,而彰化縣埔鹽鄉石碑村一條秘境林道,就是最好的解釋,這條林道由紅、黃、綠、菊等色的台灣欒樹所組成,因為該路僅限機 ... 於 www.chinatimes.com -

#78.台灣下坡車探路特輯 - Red Bull

由於台灣沒有正式的登山車公園場地,許多地方多半要與登山客共用,阿丹也特別建議車友們盡量 ... 這條外國人修整的路線,因而有了「老外林道」的稱號. 於 www.redbull.com -

#79.天高地闊:與Volvo V90 Cross Country T6 Pro AWD一探台灣 ...

... 試探那源自森林與湖泊覆蓋率高達77%的瑞典的Crossover究竟對不對得起三百三十多萬的標價,更要與這架迷人的跨界休旅一探台灣林道的美麗與哀愁… 於 madvnz.com -

#80.《台灣那麼旺》外國卡通中文歌演唱者魏祺修來挑戰!來勢洶洶 ...

民視競技歌唱節目《台灣那麼旺》高手組賽事,衛冕者魏妙如上週《母系社會》,得到高分90.8分,衛冕至第15關。主持人胡瓜與白家綺. 於 www.4gtv.tv -

#81.羅山林道北部最佳的新手野營地| 新竹景點

羅山林道位於新竹縣五峰鄉,道路部分分成羅山林道南線以及北線,整個山林都是柳 ... 大有梯田生態公園台灣第1長公園纜車親子大人小孩都適合| 桃園景點 ... 於 zoebitalk.com -

#82.七星山- 登山| 交通部中央氣象局

Created with Highcharts 7.0.3 溫度(°C) 七星山 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 11 11 12 12 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 溫度(°C) 體感溫度(°C) 12 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#83.台灣林道發展登山自行車活動之探討 以西坑林道為例

研究生: 林建勇. 研究生(外文):, Chien-yung Lin. 論文名稱: 台灣林道發展登山自行車活動之探討─以西坑林道為例. 論文名稱(外文):, A study of mountain bike trails ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#84.西巒大山|人倫林道與消逝中的巒安堂廢墟 - KNOX LIVE WILD

如今,台灣山林只剩寥寥幾棵巨木可以觀賞,而且大多是過去伐木人員看不上眼的瑕疵品,所幸還有少數群聚在山區深處的紅檜與巨杉,因林道未能開發觸及而倖存 ... 於 knoxyang.blogspot.com -

#85.[活動] 我的前瞻計畫:臺灣林道再營造計畫- 看板Road - 批踢踢 ...

背景台灣在民國50年代左右,引進美式伐木作業後以大雪山、大元山林場為標竿,開啟了台灣林道世代。直到民國78年全面禁伐為止約30年間,台灣修建了總長 ... 於 www.ptt.cc -

#86.懶人包》7/27二級警戒適度解封!林務局開放部分森林育樂場域

二級強化警戒期間暫不開放的林道有哪些? ... 依據傳染病防治法相關規定公告管制措施之場域,仍暫不開放,詳細場域開放情形請至台灣山林悠遊網查詢。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#87.輕食,超粉色內用區滿滿少女心,熱壓吐司和奶蓋首推 - 窩客島

「韶日食茶」的宗旨是希望大家在美好的日子裡,吃到新鮮美味有幸福感的茶食! 店內選用的食材都是台灣在地原物料,目前有.雪山林道咖啡莊園手沖咖啡濾掛包 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#88.台灣十大單車林道路線

臺灣81條林道大公開! 向山致敬!政府開放81條林道,您知道有哪些嗎?幫您羅列出清單,牽起你的捷安特登山車出發吧!啟動你的越野魂。 貼心提醒林道騎乘 ... 於 skvelaautoskola.sk -

#89.入山免申請81林道全解禁| 蘋果新聞網 - LINE TODAY

圖說:台灣林道風景秀麗。圖為高雄桃源鄉的藤枝森林遊樂區登山步道。 廣告(請繼續閱讀本文). 農委會林務局目前在全台灣管轄的林道有 ... 於 today.line.me -

#90.司馬限林道&北坑山木馬道單車鐵馬戶外旅遊騎行|個人賣場

樂騎台灣Taiwan Bike Tour 此為活動說明用頁,請勿直接下標本頁|個人賣場_PChome商店街. 於 seller.pcstore.com.tw -

#91.台灣地理頻道之人性的黑暗面。橘子坑林道 - SYA(賽亞)的旅遊 ...

10:00~ 橘子坑林道. 你還在相信人性本善嗎?你還在相信台灣處處有溫情嗎?喔,你錯了!你該到橘子坑逛逛的。事情的發展我們慢慢的看下去… 於 sya.tw -

#92.台北最美的林道:內洞林道 - 台灣千里步道協會

被譽為「台北最美林道」的內洞林道,清幽寧靜,生機盎然,是進行生態觀察絕佳的自然教室,帶著圖鑑沿途辨認動植物,會特別有成就感。由於路徑平整好走,成為親子皆宜的 ... 於 www.tmitrail.org.tw -

#93.《台灣那麼旺》神級唱將高慧君、羅美玲來助陣!地獄評審包 ...

民視競技歌唱節目《台灣那麼旺》青少年組王育騰上週最低分累計一點,衛冕者林荺蓉上週成功衛冕至第4關。主持人胡瓜與白家綺. 於 www.4gtv.tv -

#94.台灣黑熊漫步利嘉林道- 地方新聞 - 中國時報

台東林管處去年底於利嘉林道,設置紅外線攝影機觀察野生動物活動情況,首度拍攝到台灣黑熊在林道上出沒,黑熊體型魁梧、步伐穩健,從影片觀察是隻成熟 ... 於 www.chinatimes.com -

#95.!!!!!!! 林道越野旅遊家網站!!!!!!!

因此跟飄鳥計畫了一趟石鹿古道+ 羅山林道之旅( 兩條林道距離很近). ... 在這裡我用最沉重而敬佩的心情寫下台灣林道之旅的最悲壯的一頁.....話說車友們無意之間跟菊次郎 ... 於 www.enduro.com.tw -

#96.台灣花蓮|香蕉林道秘境越野機車|免費市區接送/免費租汽機車

現在透過KKday預訂花蓮香蕉林道越野機車,花蓮市區免費接送,亦有提供24h 免費租機車、汽車,讓您輕鬆省錢暢遊!跟著教練穿梭在大片香蕉林裡沿著林道蜿蜒而上, ... 於 m.kkday.com -

#97.布農族文化之旅| 跟著獵人深入丹大林道秘境 - 好好玩台灣

今天的行程將從地利部落出發,跟著布農族獵人們的腳步深入丹大林道,沿林道 ... 生長於台灣中央山脈及其支脈海拔700~2300公尺之間,經常利用於造景和 ... 於 www.welcometw.com -

#98.越野騎還是都市騎?全台6大精選單車路線|雙輪帶你上山下鄉去

交通部觀光局將2021年定為「自行車旅遊年」,台灣各地都開始推動多條適合自行車騎行的路線 ... 【推薦行程】羅山林道越野單車騎乘體驗BBQ野餐一日遊. 於 blog.owlting.com -

#99.林道車的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

NP helmet 現貨 海鳥牌山車帽越野帽復古帽山車林道帽全罩安全帽斜口863-2. 微笑XXL $3,200 ... 台灣花蓮|香蕉林道秘境越野機車|免費市區接送/免費租汽機車. 於 biggo.com.tw