台灣溪的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦沈競辰,詹見平,鄭清海寫的 水邊的動植物:口袋小百科(獨家4冊套書) 和張日郡的 背水的人都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自人人出版 和遠景所出版 。

國立中興大學 生命科學系所 鄭任鈞所指導 許品皇的 探討台灣溪流中兩種共域狡蛛的共存機制 (2021),提出台灣溪關鍵因素是什麼,來自於棲位分割、多維度的超體積、棲地利用。

而第二篇論文東海大學 建築學系 邱國維所指導 莊貴鈴的 應對氣候變遷下台中港的生態網絡重構與元素設計 — 仿生碳循環機制與未來港灣建築 (2020),提出因為有 人類世、臺中港、工業都市、可持續發展、仿生設計、未來港灣、碳循環、可持續建築的重點而找出了 台灣溪的解答。

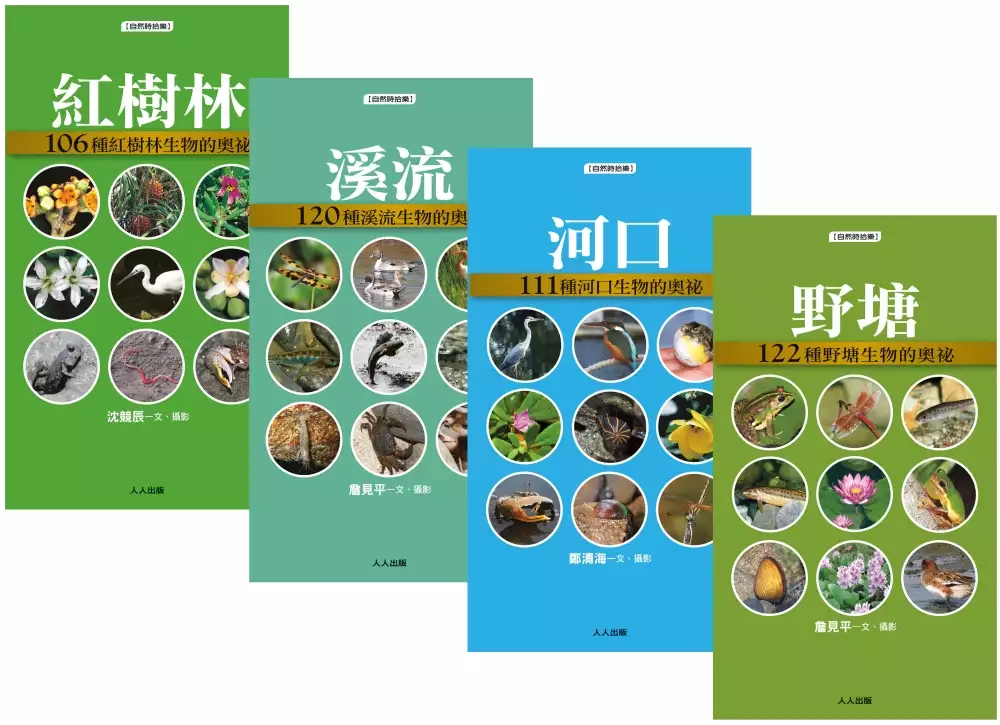

水邊的動植物:口袋小百科(獨家4冊套書)

為了解決台灣溪 的問題,作者沈競辰,詹見平,鄭清海 這樣論述:

《紅樹林》+《溪流》+《河口》+《野塘》4冊套書 ★探索自然生態的最佳小幫手,將水岸動植物全部收進你的口袋! ★9X16公分的口袋小書,野外勘查隨手攜帶最方便。 ★自然時拾樂系列全8冊,帶你癒見自然 紅樹林:106種紅樹林生物的奧祕 生長在河口潮間帶的木本植物群落,在第一線阻擋潮水,留下汙泥。沙蠶、貝類在底層汙泥取食有機質;螃蟹在泥灘地內築巢、覓食、打架;彈塗魚在泥間跳躍捕食昆蟲;白鷺鷥用腳在泥水中撥弄,把小魚趕出來啄而食之。生活在其間的每一種生命都扮演著不同的角色。台灣何其有幸,在西部海岸的潮間帶泥質灘地仍有多處可見紅樹林蹤跡,趕緊帶上一本《紅樹林》口袋書,實

地走訪觀察紅樹林裡的多樣生物吧! 溪流:120種溪流生物的奧祕 炎炎夏日若能到溪流玩水,聽取蟬鳴鳥叫,真是一大享受。而台灣溪流的特色乃「山高、溪短、水急」,一條溪流,從源頭到出海口,上游、中游、下游和河口等環境各異,都是不同生物適合生活的棲地,溪流的生態也因此而豐富多樣,孕育多許多台灣才有的特有種。本書以此為依據分篇章,為讀者呈現各種棲息在溪流中的生物,各有哪些生存法寶或策略,能在溪流中過得多彩多姿。 河口:111種河口生物的奧祕 在河海交會的河口區域,河水夾帶著自陸地沖刷而來的豐富養分及食物,使河口成為生物聚集、覓食及繁衍的地點,也是候鳥停留的首選。如今台灣的自然環境

雖然有日漸惡化的趨勢,但各地的河口、海濱,仍常可見數量驚人、種類繁多的生物,每天上演著各具特色的生活戲碼。本書帶你輕鬆認識河口地帶的各樣生物,一起重新認識河口、欣賞河口、關懷這片美麗的大地。 野塘:122種野塘生物的奧祕 野塘,包括天然形成的池沼、湖泊,以及人工的水田、魚塭、水庫或水壩等。特色是水流緩慢或靜止且溶氧量不高。住在這裡的生物,必須能夠適應低溶氧的環境才能生存。這樣獨特的環境,構成了複雜的生態系,有些互利共生,有些則弱肉強食,各有各的生存策略。除外,野塘還有調節微氣候的功能。可惜近年來,由於人類的發展,野塘逐漸被填平做其他用途,還有一些野塘則是自然的陸化。不論人為或是自然

,野塘生態系都極為脆弱,很容易因為環境的變化而消失。但願本書能喚醒大家對野塘的熱愛,進而保護野塘,讓這脆弱的生態系能夠永續生存。 系列特色 走進大自然裡,一花一木、一草一樹,或者蟲鳴魚躍等,都令人感動萬分。現在網路資訊十分發達,大部分的生物種類只要打名稱關鍵字,都可以查到基礎訊息。不過,即便是今日筆記型電腦越設計越輕便,智慧型手機也都可以上網,但許多郊外的自然觀察點不一定都能無線上網。這時,一本可以放進口袋,查詢容易的小圖鑑,就如同身邊有一位知識豐富的導覽員,隨時可以進行現場解說。而且手握一書的溫潤感,是現代化的3C產品不能比擬的。

台灣溪進入發燒排行的影片

#art #水墨 #藝術

此作完成於2010年,目前為私人收藏。用水墨的媒材來表現台灣各地常見的溪流景觀,黑白色的石頭與綠草之間,存在一種虛實的張力,小石細草也能轉變成為大景,象徵只要有心,一切都是可以更替的。

►►►歡迎訂閱梁震明頻道:https://bit.ly/33R0bmf

►►►梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

►►►梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

►►►梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

水墨創作介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797965

水墨材料介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2800158

藝術生活分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2838915

台灣龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797923

水墨藝術分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2823594

台灣露營分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811651

國內旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798133

國外旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811654

空拍經驗分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798208

探討台灣溪流中兩種共域狡蛛的共存機制

為了解決台灣溪 的問題,作者許品皇 這樣論述:

長久以來,生態學者一直探討生態棲位相似的物種如何共存在同一棲地中,並提出許多理論來解釋這個現象。蜘蛛是作為研究此議題的良好材料,因為他們是重要的無脊椎動物捕食者且很容易可以觀察到蜘蛛共域現象發生。過去研究發現蜘蛛利用不同的資源分割模式來避免或降低彼此衝突達到共存。溪狡蛛Dolomedes raptor和褐腹狡蛛Dolomedes mizhoanus為臺灣常見的大型半水棲蜘蛛,儘管擁有相近的生態棲位,兩物種卻能共存於部分的溪流中,但其可能原因仍不清楚。因此,本研究從時間尺度、空間尺度與特徵置換等三方面,探討兩種狡蛛的共存關係。在時間尺度上,透過每個月至樣點記錄狡蛛體型及發育狀態,來比較兩種蜘蛛

的生活史階段組成以及若蛛體型是否有差異。接著,在空間尺度上,利用集中收集的大量個體停棲微環境資料,探討不同共存模式下兩種狡蛛的棲位是否有差異;接著將這些環境資料用於預測兩種狡蛛的棲位寬度,並進一步比較共存時的狡蛛棲位是否擴張或縮小。最後,收集大量且不同性別及生活史階段形質特徵資料,比較不同共存模式的狡蛛,是否有發生特徵置換現象。本研究結果顯示兩種狡蛛在共存時沒有時間分化,而在空間尺度上,兩種狡蛛有不同的微棲地偏好,且在共域時兩種狡蛛的棲位變化模式不同:溪狡蛛變窄但沒有位移,褐腹狡蛛變寬且發生位移。最後兩種狡蛛共域時沒有發生特徵置換的現象。本實驗的結果填補了兩種狡蛛的棲地利用條件與生活史等基礎生

態資料的空缺,提供了現今生物分布的可能成因,以及提供更完整的資訊用於後續進一步探討棲地利用與種間競爭對臺灣狡蛛種化與族群間基因分化的影響。

背水的人

為了解決台灣溪 的問題,作者張日郡 這樣論述:

臺灣自然書寫(nature writing)文學最受矚目的一顆新星──張日郡 以詩句反思文明與自然之間的傾斜程度 親愛的,如何讓你跟我一同睡去 我願意用一千個好夢 換你從透徹的水裡醒來 你怎麼念這本詩集的第一個字,一聲還是四聲? 《背水的人》的創作起源於2015那年臺灣陷入缺水危機,遲來的梅雨季、不得不的階段限水、水庫水位持續下探,讓詩人開始去思考水在我們生命中的位置。 「我一直納悶於人的雙重性。……我們既互相珍惜卻又同時相互傷害,我們背起彼此往前走的同時又同時背離了對方,那是什麼樣的人性呢?」 本詩集收錄56首詩作,有時傷感,偶爾激昂,相同的

是飽含水性。張日郡邊走、邊寫、邊拍,他實地踏查台灣從北到南二十條溪流,寫下對臺灣自然環境的觀察與感受,記錄在溪邊生活的人物群像,搭配一張張黑白攝影。 今夜,我要開採所有閃耀的金黃 打造成火,放進另一個 徬徨旅人的心中 使他們相信 彼岸的水嚐起來像酒──〈我要到水嚐起來像酒的地方〉 所以,你會怎麼念這本詩集的第一個字,一聲還是四聲? 本書特色 ★附詩人實地踏查二十條臺灣河流之〈步行日誌〉(QRcode)。 ★本書獲選國藝會創作補助。 專文推薦 這是一本充滿水性的詩集,每首詩都是一場文明與自然的辯證,無聲控訴日益傾斜的人與自然關係。──吳晟(國民

作家、土地詩人)

應對氣候變遷下台中港的生態網絡重構與元素設計 — 仿生碳循環機制與未來港灣建築

為了解決台灣溪 的問題,作者莊貴鈴 這樣論述:

看著海灣,視線被灰霧阻擋。在歷史海灣的標誌軸參考和元素的已逐漸消失並隨著發展被消除。在氣候影響下,維持對恢復力至關重要的天然港口,以及提供在建築上沉思美麗風景的親生物利益今天也不存在。此設計研究,首先從定義人類世的元素來審視當前台中港的議題。由於過度開發壓倒了地球資源,並且與地球資源的非互惠關係,在傳統城市化和工業化的支持下,人口的更高增長放大負面的土地系統變化;解體到台中港區的海岸線。結果,該地區的生態系統進一步遭到破壞,達到碳彙能力喪失的狀態時,儲存的碳就會被釋放出來,導致二氧化碳的排放。港口區和周圍的工業廢氣不僅影響健康,而且改變了大氣中碳排放量的健康平衡。因此,向已經存在了 38 億

年的自然學習,以實現真正可持續的生態網絡,這可以為更有利的港口設計提供建築元素,尊重生活原則的精神。通過參考仿生學和技術來觀察有機體在自然界中的功能,作為設計指南,以及可用於模擬碳循環以緩解問題的機制。建議在未來的城市設計中,在三井奧特萊斯商業區附近創建一個 15 分鐘以內的生活、教育、工作和休閒概念的方案,作為變革的催化劑。港口及其生態和區域的再生設計可以通過碳循環發展帶來新的經濟,以在未來創造有利於自然與人類共存的條件。