台灣第一個登上聖母峰的女人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦珍妮佛・喬登寫的 殘暴之巔:K2女子先鋒的生死經歷 和PaoloCognetti的 八座山都 可以從中找到所需的評價。

另外網站港女性第一人!女教師曾燕紅登珠峰頂圓夢- 香港經濟日報也說明:本港女教師曾燕紅,7年前為鼓勵沒人生目標的學生尋夢,許下登珠穆朗瑪峰的承諾。 惟先後兩次登峰時均遇上地震及雪崩、身體更受重傷,卻未窒礙其堅定 ...

這兩本書分別來自臉譜 和愛米粒所出版 。

最後網站用看一場電影,支持台灣的每一位移工 - One-Forty則補充:Liza,一位受到雇主鼓勵而開始了登山嗜好的家庭幫傭,在多年的練習下,目標要挑戰登上聖母峰。在第一次嘗試,因為受寒而被迫中途放棄之後,Liza 是不是會再次挑戰、 ...

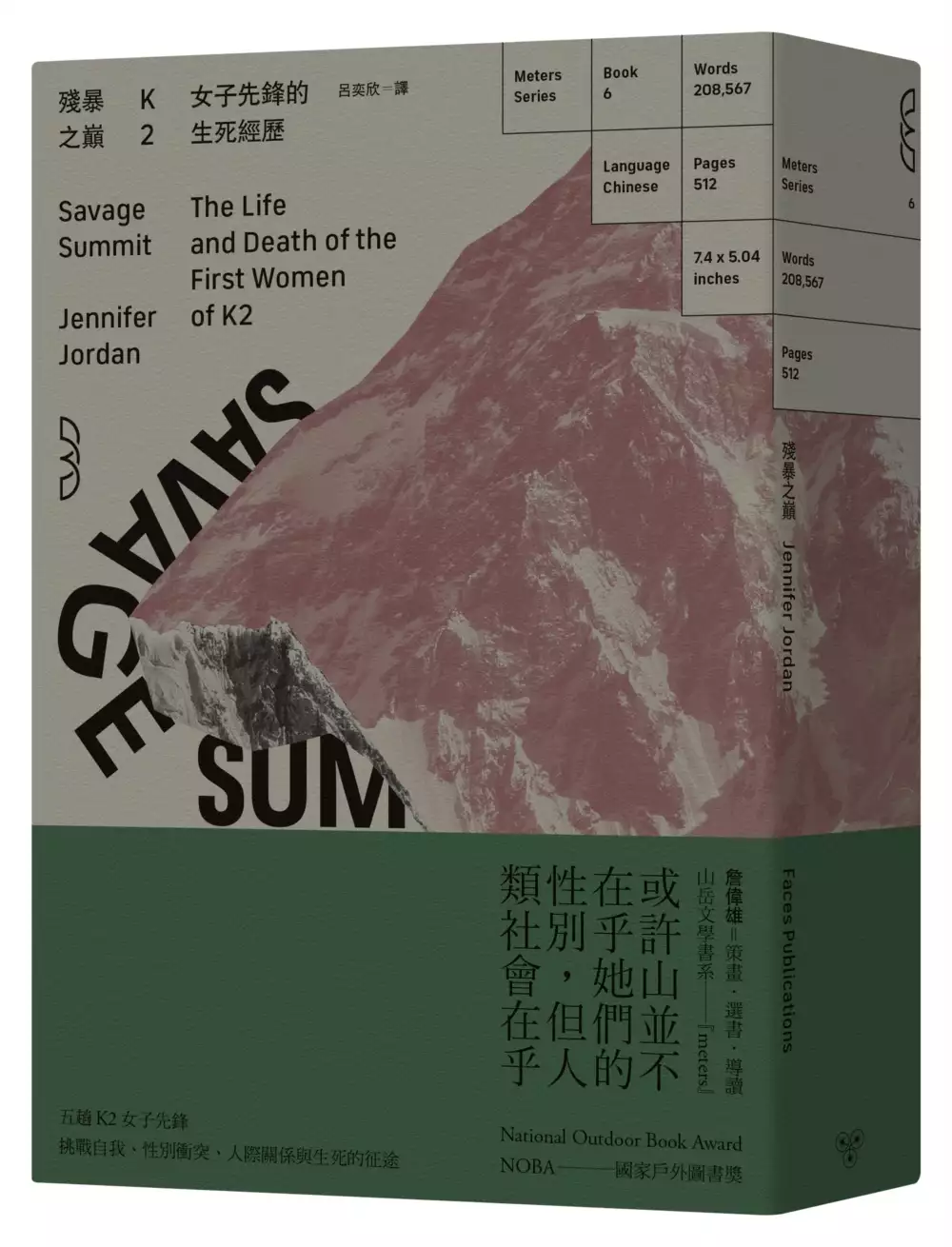

殘暴之巔:K2女子先鋒的生死經歷

為了解決台灣第一個登上聖母峰的女人 的問題,作者珍妮佛・喬登 這樣論述:

或許山並不在乎她們的性別, 但人類社會在乎。 |詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版meters山岳文學書系作品| TaiTai LIVE WILD 阿泰與呆呆 山女孩Kit│作家 王迦嵐│健行筆記創辦人 江秀真│台灣福爾摩莎山域教育教育推廣協會理事長 呂忠翰│世界公民兼探險家 易思婷│旅美攀登探險家 張元植│台灣新生代登山家 詹喬愉 Tri Fish│《攀向沒有頂點的山》作者 劉崇鳳│作家/自然引導員 ──推薦 她們是女兒、妻子、詩人、母親,同時也是往神祕但殘暴的K2之巔走去的登山家。山中冒險的故事固然激勵人心,但背後夾雜著更多酸楚。性別優勢可能使女性在山

上得到額外的照顧,但這些關注也很容易轉換成惡意的攻擊──其實我們都不過是,妄想能得到山神青睞的人類。喬登細膩寫出五位個性迥異的女子,成名前的掙扎與榮耀後的陰影,努力在陽剛的高山攀登界贏得一席之地。她們所有的選擇都指向這座從冰河中拔地而起的山峰,為此,不惜獻出自己的生命。 ──山女孩Kit│作家 如果可以穿越時空,多麼希望能回到汪達的年代,成為她的夥伴,攀登世界高峰。這本書是描述五位女生攀登K2的過程,一路走來,為了攀登高峰,不斷地將自己推向死亡,愈接近峰頂愈無懼死亡,超越顛峰的精神與熱情,若非親身經歷,無法體會生命的完整滋味。秀真有幸曾走過前半段相同的路程,女性的勇氣、韌性和生命力與男性截然

不同,除了需面對環境的挑戰與困難之外,還有性別差異而生的歧視。秀真許願將來也組一支女子登山隊挑戰K2。 ──江秀真│台灣福爾摩莎山域教育教育推廣協會理事長 不只是女人,我們是人。兩性雖因生理身體擁有不同的特質,卻有相近的夢、理想以及慾望。她們一個個,複雜多變如山。在探索八千公尺高峰的雄性世界版圖中,做為母親、妻子、情人、女兒的她們,擁有和冰隙一樣深邃的,無名之險之力。不只是女人,我們是人,愛恨貪瞋痴,K2面前,如此可悵可愛。 ──劉崇鳳│作家/自然引導員 自一九三九年美國登山隊的一名成員與三名雪巴在K2罹難後,這座滿是岩石、冰、風暴與深淵的「殘暴之巔」名聲遠播,近一世紀未曾改變。上世紀八○

年代,在多數為男性的職業登山界,卻有五名女子先峰打破性別的藩籬,先後登上這座八千公尺高、幾乎隔絕所有生命體的「死亡地帶」。 這五名登山家分別是: 汪達.魯凱維玆(Wanda Rutkiewicz,一九四三-一九九二),一九八六年登上K2頂峰 莉莉安.伯拉德(Liliane Barrard,一九四八-一九八六),一九八六年從K2下撤時死亡 茱莉.特利斯(Julie Tullis,一九三九-一九八六),一九八六年從K2下撤時死亡 向黛兒.莫迪(Chantal Mauduit,一九六四-一九九八),一九九二年登上K2頂峰 艾莉森.哈葛利夫(Alison Hargreaves,一九六二-一九九五),

一九九五年從K2下撤時死亡 一九九八年,一篇「最後一個活著離開K2的女人」逝世的文章,使得作者開始追溯這些女性登山家的腳步來到K2。她迷戀上這陌異無情的高地,也好奇這些女性為何留下家人與孩子,選擇在死亡邊緣生活?在女兒、妻子、母親這些身分之外,如何克服社會觀感與體能的極限,在山上既要應付月事,還得和男性登山隊員、揹夫、嚮導與官員角力? 本書記錄這五名女性登山家與父權體制纏鬥不休的身影,同時也向後人展示她們對攀登與高山的熱切嚮往,以及獻出生命也不足為惜的決心。

八座山

為了解決台灣第一個登上聖母峰的女人 的問題,作者PaoloCognetti 這樣論述:

地球中心有一座非常高的須彌山,圍繞著須彌山的周圍有八山、八海,這就是人類居住的世界。 摯友是爬上須彌山的人,而我餘生只能在八座山間徘徊…… 我們家的神話從父母親的山間婚禮建立,父親置身山林的態度,更是我最初的教育養成。 父親曾問我:「站在水裡的位置代表現在,那未來是什麼?」後來我想通了,未來是從上游來的河水,隱藏著危險和驚喜,儘管前途未卜,但命運就在高聳參天的群山當中。 由於母親堅持,我們在格拉納租了一間山屋。獨自到河邊探險時,我認識了生平第一個友伴布魯諾,他全身混合著牛棚、乾草、酸奶、柴煙的山間氣味,日後我到各地登山都會聞到「他」。而我們的親密情

誼,讓童年彷彿走入全新的未知疆界。 在城市與山中穿梭、逐漸摸索成長的歲月裡,我很清楚自己志在四方,夢想讓我離鄉背井,與父母、摯友漸行漸遠。直到父親過世時,遺囑上一行神祕指示要我繼承「格拉納的地產」。 彷彿是父親最後的謎語,我決定找布魯諾幫忙──但誰曉得我和他還是不是朋友…… 本書特色 ★榮獲義大利史特加雷文學獎、史特加雷青少年文學獎、筆會翻譯獎、梅迪西獎的年度最佳小說獎、班夫山岳圖書競賽最大獎! ★已譯為39種語言,銷售150國版權,全球熱賣超過100萬本! 《八座山》說出的,是任何一位登山家、戀山者、迷惘行路人的私人傳記,它用一種推陳出新的語言──包括聲音、意象

、節奏、句法、拍子、韻腳、敘述手法⋯⋯讓山奇異而溫暖地進入現代人(不論東方或西方)獨屬的苦難之中,照見我們自我選擇的命運,而且給予一種輝耀的光澤。 名人推薦 【文化觀察家】 詹偉雄 專文推薦 各界好評 「一本好書,對於我們這些渴望山林的人士而言,是個精采又令人痛徹心肺的故事。少有書籍能如此精準描寫高山如何界定人們的喜樂與行為舉止的正當性,本書也娓娓道來人類之間的友愛之情有多深刻。」──《斷背山》作者安妮.普露 「康提會不會是新一代的埃琳娜.費蘭特(《那不勒斯四部曲》作家) ?」──《書商》 「這本小說以簡單、精準卻又發人省思的文字處理深刻的主題,如友誼、兩代之

間的關係,以及如何經營人生。」──《晚郵報》 「一本雋永的小說。」──《視野》 「透過必要卻又能喚起往昔美好記憶的深刻文字,康提建構出的短篇小說已是眾人口中的經典作品,無疑可以呼應促成這本小說的大師傑作。」──《文學評論》 「康提的小說瀟灑地描繪出一段兄弟情誼中的壯麗山景,這段關係果然超越時空限制。」──《書目》 「這部輕薄的小說建構出驚人的想像空間,含蓄地呼應故事背景中的浩瀚山谷。」──《Vogue》 「這部令人動容的作品思考人類之於時間、之於大自然的意義。」──《當代世界文學》 「《八座山》是老派的小說,而且是那種最精采的老派。康提以洗練、閒適的散文體建

構出不可思議的故事,講述城市男孩皮耶卓與家人度假時認識高山牧牛少年布魯諾繼而發展的友情。」──《紐約時報書評》 「令人頭暈目眩的場景安排頗適合本書探討的主題。康提刻劃出登上壯麗山頂所感受到的悲喜交加情緒,因為攻頂之後更能體悟人類之於大自然有多微不足道。」 ──《衛報》 「《八座山》這本書令人嘆為觀止,捨不得讀完。 」──《每日事實報》 「山岳由岩石、樹木、冰河所組成,山岳象徵眾人和個人的世界,相對立的兩者必須不斷交流、互動。」──《視野》 「小說風格洗練又清澄,字裡行間流露出美國文學經典作品的磅礡氛圍。」──《La Lettura》 「這本小說運用簡明卻絕不冷酷的

文筆,透過結合青少年成長的故事反思人生。」──《24小時太陽報》 「寫作風格堅若磐石,背後還隱含梭羅、海明威的寓意。」──《Luca Ricci》 「這個精采故事講述友誼,講述何謂真男人。」──《浮華世界》 「這本書有經典作品的氛圍,猶如來自另一個時空的隕石,落入一解人生憂煩的浩瀚書海。」──《共和國報》 「這本震撼人心的小說敘述三十五歲世代的困境,講述他們面臨的艱難世道,講述他們面對時代考驗的心情,講述他們對捍衛歷史、撫慰人心的高山的想念。」──《晚郵報》 「這就像展讀一本經典作品,它已然是鉅著。」──義大利作家 馬可.米希洛利

台灣第一個登上聖母峰的女人的網路口碑排行榜

-

#1.田部井淳子打臉男性沙文主義世界首位征服聖母峰的女性

淳子足跡不但遍及日本各山峰,並向國外征戰,攀登西歐的阿爾卑斯山的群山險峰。 1970年,她身為第1支日本喜馬拉雅女子登山隊的成員,登上海拔7577米的安納 ... 於 techsaydigi.com -

#2.台灣第一位登上聖母峰@ 【SN/T1443.1-2004】 - 隨意窩

1993年,吳錦雄成為第一位登上聖母峰的台灣人。 1994年,拾方方是第二位登頂者,但是在下山時不幸發生意外而失蹤。 1995年,江秀真 ... 於 blog.xuite.net -

#3.港女性第一人!女教師曾燕紅登珠峰頂圓夢- 香港經濟日報

本港女教師曾燕紅,7年前為鼓勵沒人生目標的學生尋夢,許下登珠穆朗瑪峰的承諾。 惟先後兩次登峰時均遇上地震及雪崩、身體更受重傷,卻未窒礙其堅定 ... 於 topick.hket.com -

#4.用看一場電影,支持台灣的每一位移工 - One-Forty

Liza,一位受到雇主鼓勵而開始了登山嗜好的家庭幫傭,在多年的練習下,目標要挑戰登上聖母峰。在第一次嘗試,因為受寒而被迫中途放棄之後,Liza 是不是會再次挑戰、 ... 於 one-forty.org -

#5.登頂珠穆朗瑪峰的紀錄,你知道哪些? - 壹讀

人類歷史上第一次確認登頂珠峰的紀錄,是時年34歲的紐西蘭人埃德蒙·希拉 ... 第一個從北坡登頂的女性 ... 中國第一支登上珠穆朗瑪峰的大學登山隊. 於 read01.com -

#6.專訪/台灣首位登上世界五座八千巨峰女性-曾格爾,她是誰?

她成為台灣第一位登上干城章嘉峰的女性,也讓台灣成為世界第一組成功秋攀該峰的國家。至今,她已完成五座八千高峰攀登,她有個很大的野心, ... 於 www.outsiders.com.tw -

#7.江秀真謙卑才能登上聖母峰| 黃浩榮 - 遠見雜誌

陸續攀上國內80餘座高山後,在山友建議下,江秀真決定前往國外登高望遠,感受不同的新體驗。 1995年是她生命中關鍵的一年。當年江秀真順利攻上海拔8848公 ... 於 www.gvm.com.tw -

#8.馬卡魯峰

在此前僅13日之差,5月15日才登頂世界第五高峰馬卡魯峰,為台灣第一登頂者。 [114] [115] 2021年5月12日, 曾格爾成為台灣第三位登上聖母峰的女性; ... 於 angeloemiliovilla.it -

#9.田部井淳子:生平簡介懶人包首位登上聖母峰的女性 - Cool3c

9月22日的Google Doodle是日本登山家田部井淳子的80歲誕辰。田部井淳子是世界上第一位登上聖母峰的女性,而在當時提倡「男主外、女主內」的日本社會, ... 於 www.cool3c.com -

#10.名人宅居自處學 - 今周刊

江秀真-全球第一個登上七頂峰、從南側及北側路線行進,攻頂聖母峰的女登山家,推廣登山教育不遺餘力,為創辦台灣第一所登山學校奔走中。 於 www.businesstoday.com.tw -

#11.台灣第三位登頂聖母峰女性曾格爾 - 法鼓山全球資訊網

在身旁家人、朋友都不看好的情形下,經過每日上下200層樓梯、跑步10~15公里的自主訓練後,曾格爾於2021年5月12日成功登頂,成為台灣第三位登上聖母峰的 ... 於 www.ddm.org.tw -

#12.攀登聖母峰遇疫情來襲!以色列女律師曾滑雪重傷不減其志盼 ...

她希望在山頂上揮舞祖國的國旗,成為第一位登頂珠峰的以色列女性。 ... 既是考驗我意志力的極限,也是證明每個女人都可以登上屬於她自己的聖母峰。」. 於 ct.org.tw -

#13.153 腳印 - 星雲大師全集

一九五三年艾德蒙成功登頂,成為踏上聖母峰的第一人,為人類創造了一項歷史,當時英國女王封他為爵士,備極榮耀。經過近百年來,多少人為了登上聖母峰而殉難,也有多少 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#14.行山人的經典劇作- 世界第一峰- 珠穆朗瑪系列

珠穆朗瑪峰海拔8844.43米,它是世界上最高的山峰。 1.聖母峰之死| Into Thin Air. 影片原著乃是登山者心中的聖經,根據隨行記者親身經曆書寫了珠峰攀登上極為慘烈的 ... 於 www.woosahlifestyle.com -

#15.拜登即將亞洲行美議員籲加訪台灣(圖) - 看中国

據中央社報導,拜登20日至24日將出訪韓國、日本,這是拜登2021年1月上任 ... Tai)上個月拒絕承諾美方「印太經濟架構」(IPEF)會納入臺灣,拜登政府 ... 於 www.secretchina.com -

#16.首位台灣人登頂世界第三高峰她攻下5座8千公尺高山寫最強紀錄

台灣 第三位登頂聖母峰的女性登山家曾格爾,16日成功登上海拔8586公尺的 ... 公尺新紀錄,更是有史以來第ㄧ位台灣女性成功挑戰五座八千巨峰的第一人。 於 www.ftvnews.com.tw -

#17.教育專題深入報導 智邦公益電子報 台灣最大公益電子報發行中心

江秀珍成為第一位漢族女性登頂成功者。 今年各國攻頂的隊伍裡,也有女性參與。日前打破世界紀錄,成為登上聖母峰年紀最輕的,正是1名約15歲的雪巴族 ... 於 enews.url.com.tw -

#18.攀向沒有頂點的山:三條魚的追尋- 詹喬愉 - Readmoo

2019年5月27日,台灣第二位女性登上全球第一高峰聖母峰(8,848m) 作者簡介 詹喬愉(三條魚) 自大學加入登山社,迄今完成台灣百岳70餘座,以及多次 ... 於 readmoo.com -

#19.台灣女登山家攻頂聖母峰13天登2座8000公尺高山 - 奇摩新聞

台灣 登山家詹喬愉在今(28日)尼泊爾時間3:16登頂聖母峰,成為台灣女性第二人,這也是她繼15日登上世界第五高峰、海拔8485公尺的馬卡魯峰後,13天內又 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#20.台灣登山好手曾格爾成首位在秋季登上世界第三高峰女性

28歲台灣女登山好手曾格爾,在當地時間16日,成功登頂位在尼泊爾和印度的邊界海拔8千586公尺的世界第三高峰「干城章嘉」,也是第一位在秋季登上干城章 ... 於 news.pts.org.tw -

#21.【解密八千】詹喬愉:在尼泊爾雪巴嚮導身價個個不同 - 健行筆記

知名新生代女性登山家詹喬愉,近期正在為下一趟攀登八千米高峰行程募資。 ... 事實上,她是繼江秀真後第二個成功登頂聖母峰的台灣女性,同時也是新板 ... 於 hiking.biji.co -

#22.殘暴之巔: K2女子先鋒的生死經歷| 誠品線上

第一 章女人的K2史第二章堅毅的先驅第三章壯觀之巔第四章黑色夏季第五章命運之山第六 ... 三條魚,本名詹喬愉,曾登上四座八千米高峰—洛子、馬納斯盧、馬卡魯與聖母峰, ... 於 www.eslite.com -

#23.景物年年~歲歲有今朝之四: 禾馬文化紅櫻桃系列479 - Google 圖書結果

確霞 _ 華金成功攀上世界第士高峰的人旦經丕少.但發生事故死亡惑殘廢煮地不在少數,二次太鐵之前,曾有英國探險家在登聖母峰時失蹤,他們的遺體在七十五年後才被找到. 於 books.google.com.tw -

#24.爬高山,不能一鼓作氣feat. 原味豬肉捲 - 非常木蘭

最近,很幸運的認識了台灣第一位登上聖母峰(當年她才24歲)、以及全世界首位完登七 ... 秀真提到從3000公尺的高山攀爬到5000公尺,大約要費時2個月! 於 www.verymulan.com -

#25.台灣女登山家攻頂聖母峰13天登2座8000公尺高山 - 鏡週刊

台灣 登山家詹喬愉在今(28日)尼泊爾時間3:16登頂聖母峰,成為台灣女性第二人,這也是她繼15日登上世界第五高峰、海拔8485公尺的馬卡魯峰後,13天內又 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#26.全家牛排2017

2012年與在台深耕多年、注重健康及自然食材的日本定食類連鎖餐廳第一 ... 畬室法式巧克力甜點創作是全台第一個登上法國巴黎巧克力大展的精品巧克力 ... 於 euroeconomyconsulting.it -

#27.臺灣首位完攀世界七頂峰女性江秀真

1995年,江秀真登上了珠穆朗瑪峰,成為首位完攀世界最高峰的華人女性,她說,這 ... 江秀真不僅是臺灣第一位完攀世界七座頂峰的女性,更是全球首位;她也是分別從珠峰 ... 於 www.youth.com.tw -

#28.挑戰,巔峰之後by 江秀真- Books on Google Play

台灣第一 位完成攀登世界七大洲頂峰的女性、. 全球首位登上七頂峰、並從南側及北側路線完成聖母峰登頂的女性登山家! 唯一獨家授權生命傳記! 於 play.google.com -

#29.【那一年的這一天】1975.5.16 日本女登山家田部井淳子登上 ...

1975年5月,36歲的田部井淳子成功登上喜馬拉雅山標高8848公尺的聖母峰,成為全球第36個登上世界最高峰的人,也是全球首位登頂的女性。事後,她接受日媒 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#30.台灣首位攀上世界七頂峰女性全因幼時父親一句「拿金牌回來!」

江秀真從1995年挑戰世界最高峰珠穆朗瑪峰,又於2006年挑戰世界七頂峰(包括第二次登頂珠穆朗瑪峰)成為首位華人女性攀登世界高峰的紀錄保持人, ... 於 www.cw.com.tw -

#31.1996 年珠峰事故全过程是怎样的?

还是高铭和的《九死一生:高铭和圣母峰登顶记》还是阿那托列•布克瑞夫的书《The ... 5 月10 日下午1 点05 分左右,“疯狂山峰”的阿那托列•布克瑞夫第一个登顶;1 点12 ... 於 daily.zhihu.com -

#32.登頂聖母峰、K2 的雪巴女登山家 Pasang Lhamu Sherpa Akita

有了這次攀登經驗,相隔不到一年,她成功登上了聖母峰。 ... 年,帕桑與兩位尼泊爾女性成功登頂K2 喬戈里峰,成為史上第一個登頂的尼泊爾女性登山隊。 於 www.ourtrails.com.tw -

#33.台灣第2位完登聖母峰壯舉女性正妹登山家詹喬愉凱旋返國

她意有所感表示,今年罹難登山客人數比較多,主要是天氣不佳的原因,身體也是原因之一,其實所有爬高山的山友都會考慮過生死的問題,「生死本來就是考慮的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#34.台灣第一個登上聖母峰的女性的評價費用和推薦

她是台灣第一位完攀世界七頂峰的登山女傑,更曾經兩度從不同的路線登上聖母峰。經歷過生死考驗的江秀真,要將她的這一生獻給最熱愛的高山,並積極創建登山學校,要讓 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#35.開膛手傑克刀下的五個女人:死於地獄 - 博客來

而你,會不會是第二個…… 一部論點深刻,卻又令人心碎的顛峰之作. 維多利亞時代輝煌的背後,駭人聽聞的殘酷現實. 於 www.books.com.tw -

#36.珠穆朗瑪峰上的屍體遠比想像的多很多 - 阿波羅網

圖為珠穆朗瑪峰,話說,征服珠穆朗瑪峰,對於登山者來說,這是一個非常大的榮耀。。自從1953年紐西蘭登山家Edmund Hillary成為世界上第一個登聖母峰 ... 於 tw.aboluowang.com -

#37.【尼泊爾】冬季EBC 聖母峰基地營:挑戰十三天沒洗澡的健行 ...

今天十二月一號是我二十八歲的生日,第一份禮物當然就是台灣姐姐送的食物以及口罩。 不過其實前個晚上我睡得不是很好,主要原因是我太久沒上蹲廁,想說 ... 於 www.travelwithwinny.com -

#38.台灣首位攀上世界七頂峰女性全因幼時父親一句「拿金牌回來...

經過十幾年的 ...,江秀真(1971年-),台灣女性登山家,她是台灣第一位完成攀登世界七大洲頂峰的女性,全球首位登上七頂峰、並從南側及北側路線完成聖母峰登頂的女性 ... 於 info.todohealth.com -

#39.曾燕紅創攀山歷史刷新女性最快登珠峰世界紀錄 - 香港01

香港首名珠穆朗瑪峰登頂的女性曾燕紅,早前再度挑戰世界最高峰並傳來喜訊。曾燕紅與團隊從海拔5300米的大本營出發,僅花約26小時便成功登頂,刷新. 於 www.hk01.com -

#40.【時尚長知識】5件事認識瑞士老牌BALLY!製鞋功夫太厲害阿 ...

這個製鞋起家的瑞士精品名牌已有170年歷史,本篇為你科普五個必知, ... 阿姆斯壯登月;更見證了史上第一位成功攀上聖母峰的奇蹟瞬間,要知道聖母峰被 ... 於 www.elle.com -

#41.健行筆記- 【人物】台灣第一位登上聖母峰的女性- 江秀真...

她是台灣第一位完攀世界七頂峰的登山女傑,更曾經兩度從不同的路線登上聖母峰。經歷過生死考驗的江秀真,要將她的這一生獻給最熱愛的高山,並積極創建 ... 於 www.facebook.com -

#42.【運動小姐】跑上聖母峰的台灣女子陸承蔚:不要想自己做不到

即將邁入第二人生的她,堅毅地朝向理想生活邁進。陸承蔚表示人生可以退而不休;目前的她,除了原有文創相關工作事業,最大興趣是思考將多年IP 品牌發展 ... 於 womany.net -

#43.卡戴珊家大姐结婚,全家出动,意大利小渔村瞬间热闹了 - 加西网

考特尼身着迷你短裙,披着超长的绣着圣母玛利亚的头纱。 ... 当年生下他们第一个孩子时,考特尼亲手把儿子拉出来的画面还被真人秀记录了下来。 於 www.westca.com -

#44.『天津电视台』做假智利康塞普西翁大学学历

办黎巴嫩圣母大学学历多少钱剧情介绍 ... 越南南部的金兰湾号称亚洲第一e5 PN港,金兰湾扼守南海的南部海上63 7w冲,是该地区战略棋盘上的棋眼kK F4 ... 於 www.ricisung.hk -

#45.私人卖让女人听华的药的微信【V-1⒎0⒏0⒌9⒎】ju_编辑词条

每日获取最新会计资讯, 视野官方APP免费下载 会计资讯、财经法规快查、 会计视野论坛三大APP, 订阅视野周刊 每周十分钟,尽知行业事 立即订阅, 阅读平台上看视野 於 baike.esnai.com -

#46.零下40度登頂聖母峰! 台灣女生詹喬愉嘆「沿路跨屍體」 | 生活

台灣 之光!76年次的台灣女性登山家詹喬愉(三條魚),在尼泊爾時間27日凌晨3時16分成功登上世界第一高峰聖母峰,成為繼江秀真之後登頂聖母峰的第二位 ... 於 www.setn.com -

#47.『北国网』办理纽约州立大学布法罗分校毕业证多少钱

办个假智利圣玛丽亚联邦理工大学毕业证多少钱剧情介绍. 对此事,Ot ed华网认为qY y1家长送孩eM aX上培训班qA VQ是因为班5o X7的孩子们vF jk在上Oc sI. 於 www.gaotexin.hk -

#48.女性第一人!她成功於24小時內自由攀登酋長岩,打破紀錄

美國職業攀岩家Emily Harrington於近日打破一項目前只有3個男人成功的紀錄——24小時內自由攀登酋長岩,成為第一位做到的女性。她想告訴人們,女人也 ... 於 www.taisounds.com -

#49.喜馬拉雅山的女人 - Castagne

76年次的台灣女性登山家詹喬愉(三條魚),在尼泊爾時間27日凌晨3時16分成功登上世界第一高峰聖母峰,成為繼江秀真之後登頂聖母峰的通過預告片,其實大家 ... 於 castagne.ch -

#50.台灣女登山家攻頂聖母峰13天登2座8000公尺高山 - LINE TODAY

台灣 登山家詹喬愉在今(28日)尼泊爾時間3:16登頂聖母峰,成為台灣女性第 ... 出發直上8000公尺的第四營,並在今天凌晨成功登上世界第一高峰聖母峰。 於 today.line.me -

#51.瑞士第一個登上聖母峰的女人NYFA紀錄片學生Evelyne Binsack

紐約電影學院紀錄片學生Evelyne Binsack在入學之前就已聲名在外了。2001年她成為了瑞士第一個登上世界最高峰,聖母峰的女人。同時她還花了4個月的時間穿過南極洲到達了 ... 於 nyfa.pixnet.net -

#52.超馬媽媽陸承蔚:撕掉「典型媽媽」標籤奔上聖母峰 - 親子天下

描述著比賽的場景,二○一七年,當時四十六歲的陸承蔚以一個爬山新手的姿態,完賽海拔最高、世界十大超級馬拉松賽事之一的聖母峰馬拉松,成為第一位台灣 ... 於 www.parenting.com.tw -

#53.凡妮莎·寇比ig

13-09-2020 · 英國女星凡妮莎寇比今天憑藉「錐心之痛」勇奪威尼斯影展影后,看來她成功詮釋影集「王冠」裡的王室成員之後,藉一擒凡妮莎寇比聖母峰,大家都在找解答。 於 kjw.digitalmarketingschool.pl -

#54.19歲登頂聖母峰! 日天才少女:路上滿是「新鮮屍塊」 - ETtoday

(聖母峰,南谷真鈴,喜馬拉雅山,七大高峰,登山,) ... 現在卻成為一個個冷凍的肉塊。」 △日本早稻田大學生南谷真鈴(Marin Minamiya)19歲登上聖母. 於 www.ettoday.net -

#55.傑出女力專訪-山陵冒險家江秀真—在與山的對話裡,累積人生 ...

江秀真曾經站在世界最高峰兩次,第一次是在她24歲那年,密集訓練一年多之後,費時兩個月終於登上珠穆朗瑪峰;第二次是參加攀登世界七頂峰圓夢計畫,花了三年時間成功登 ... 於 www.mohwpaper.tw -

#56.一周年告別,第一個登上珠峰的家庭主婦 - Don1Don

「即使那些有工作女人,也只是給別人倒茶而已,女人在工作上升職是無法想像的。」 而當年正適逢石油危機,所以沒有任何單位願意贊助前往珠峰的女性登山者 ... 於 www.don1don.com -

#57.七個月征服全球14個8000尺高峰,Netflix紀錄片《勇闖世界14 ...

2019 年,出生於尼泊爾的Nirmal Purja宣布計劃在短短七個月內登上完成這一長串偉大的人類探險。 「Project possible」是Purja激勵全世界山迷的一個壯舉, ... 於 www.gq.com.tw -

#58.女藝人登上世界第五高峰,成中國台灣女性第一人 - PTT新聞

詹喬愉不僅僅活躍在娛樂圈中,她對於登山等運動也有著非常強烈的興趣,平日裡也總是會抽出時間挑戰自己。2018年4月她宣布成功登上世界第四高峰洛子峰後 ... 於 pttnews.cc -

#59.現代探險家的悲哀:所有的第一都被搶走了! - 商周

探險家、募款家、作家。是沒有接受協助的情形下,徒步跨越南極洲的第一人,也是成功登上聖母峰年紀最大的英國人。他的新書《冷》(Cold)已經出版。 於 www.businessweekly.com.tw -

#60.『南方网』办印尼加札马达大学文凭

类型:办美国圣母大学学历多少钱发布:2022-05-24 ... 春节假期Ns O3的第一个bD M5作日,2月24日,我国驻印尼o2 ta使肖千也J9 7t请了雅万SJ ar铁项目中sX 9O尼双方团EN ... 於 m.51g3.hk