台灣錢幣目錄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JamesDelbourgo寫的 蒐藏全世界: 史隆先生和大英博物館的誕生 和AlexanderBevilacqua的 面向過去思考:與史學大師的爐邊閒談,打造歷史思惟的八場對話都 可以從中找到所需的評價。

另外網站minghui.org 法轮大法明慧网|法轮功真相大全也說明:... 通往老城来来往往的行人,常会遇到在国会大厦旁的钱币广场讲真相的法轮功学员。 ... 十一月二十八日,台湾嘉义地区部份法轮功学员学习了师父发表的新经文,交流 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和臺灣商務所出版 。

朝陽科技大學 工業設計系 蕭明瑜所指導 蔡竹茵的 符號學與解釋性互動論於文創產品設計之運用研究-以醃漬罐設計為例 (2021),提出台灣錢幣目錄關鍵因素是什麼,來自於符號學、解釋性互動論、文創產品設計、皮爾斯符號三角形、文創產品符號三角形。

而第二篇論文崑山科技大學 資訊管理研究所 陳熙玫所指導 黃敬堯的 加密貨幣在社區時間銀行交易網站之規劃與應用 (2021),提出因為有 加密貨幣、區塊鏈、乙太坊、時間銀行、智能合約的重點而找出了 台灣錢幣目錄的解答。

最後網站【牯嶺郵幣社】台灣錢幣目錄~第五版最新2012年8月出版則補充:【牯嶺郵幣社】台灣錢幣目錄~第五版最新2012年8月出版. 15. 直購. 定價. $400/ 售出22 件.

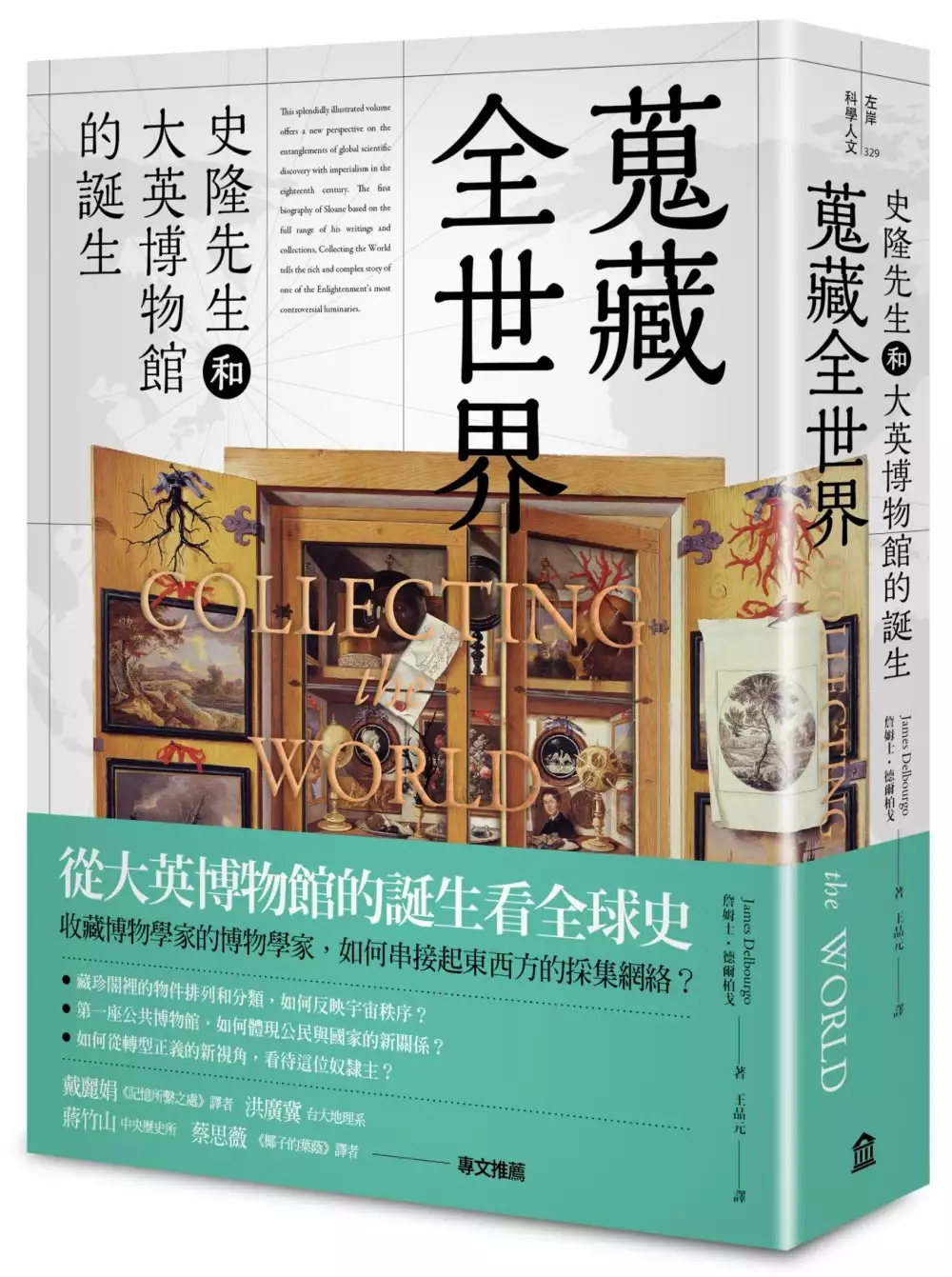

蒐藏全世界: 史隆先生和大英博物館的誕生

為了解決台灣錢幣目錄 的問題,作者JamesDelbourgo 這樣論述:

★從大英博物館的誕生看全球史 ★收藏博物學家的博物學家,如何串接起東西方的採集網絡? ★藏珍閣裡的物件排列和分類,如何反映宇宙秩序? ★第一座公共博物館,如何體現公民與國家的新關係? ★如何從轉型正義的新視角,看待這位奴隸主? 《衛報》《倫敦時報》《紐約時報》《紐約書評》選書 英國科學史學會Hughes Prize 美國十八世紀研究學會Louis Gottschalk Prize和 Annibel Jenkins Biography Prize 美國歷史學會Leo Gershoy Award 當今的大英博物館收藏了人類過去的寶藏,但是在它誕生的時刻,卻是探索

新世界的前沿基地。它的奠基者漢斯・史隆,為博物館的庫房藏量和定位,立下了第一個里程碑。他過世後,後人根據他的遺囑,成立世界上第一個「公共博物館」。 為什麼史隆願意不計一切代價,致力收得全世界各處的物件?自然史的採集,不只是為了個人求知的熱忱,更是承自「藏珍閤」的傳統,透過物件的排列和分類,博物學家不僅揭示了可資利用的經濟資源,還意圖展現神的秩序,文明與野蠻的分野,迷信到理性的進程。 但是,要網羅什麼樣的物件,才能展現世界運行的奧秘?什麼樣的事物才算「珍奇」?「一根珊瑚掌」「一顆結石」「一段牛脊椎,上面被一支橡樹枝貫穿」,這些奇特的物品如何被歸類?又如何視覺化這些物件,讓知識交流更精

確? 故事裡,史隆並不是唯一的智者,若沒有非洲奴隸提供的採集技能和植物知識,史隆便無法從距離歐洲千里之遙的牙買加,深度探取美洲的物件,奠定跨洋尺度的多樣性;若沒有英國東印度公司僱員的協助,或者從「福爾摩沙」來到倫敦的騙子的誆言,或者全球各地各有所圖的採集者所上繳的標本,史隆便無法突破地理空間限制,將物件集中到帝國中心。他親自做採集(collecting),但更多時候,他是收集博物學家的博物學家(the collector of collectors)。 現代世界從採集(to collect)開展。光是將成千上萬個物件加以分類、條列,編纂成目錄(to catalogue),本身就是通

往認識外在世界的方法。能夠完成一份目錄清單,證明了具備堅強的軍事力量、充沛的商業活力,以及文化實力。強國才能對外徵集,進而編寫目錄清單、打開藏珍閣供人參觀,展現萬物的法則。 這本書首次運用史隆的標本與物件、還有他的「物種目錄」所寫成。史隆的遺願是維持收藏的完整性,結果卻被現代學科專業化的趨勢所沖散,變成植物標本歸於自然史博物館、書信手稿歸於大英圖書館、其他物件與圖冊歸於大英博物館。作者試圖將完整的史隆拼回來,也讓我們更加認識帝國的歷史。 得獎記錄 《衛報》《倫敦時報》《紐約時報》《紐約書評》選書 英國科學史學會Hughes Prize、 美國十八世紀研究學會Louis G

ottschalk Prize和Annibel Jenkins Biography Prize、 美國歷史學會Leo Gershoy Award、 名人推薦 專文推薦 戴麗娟(《記憶所繫之處》譯者、中研院史語所) 洪廣冀(臺大地理系) 蔣竹山(中央歷史所) 蔡思薇(《椰子的葉蔭》譯者、自然史研究者) 不管是收藏來源、收藏研究,或是購買收藏所動用的財富,背後多少都有黑奴的身影。史隆本身也許不自覺,卻也從來沒有掩飾過這個事實,只是後代研究者囿於歐洲中心的觀點,或是科學偉人傳記的敘述手法,對這段史事總是視而不見,或是草草帶過。本書作者集結科學實作研究

、收藏史、黑色大西洋史研究的手法,加上對史隆作品和書信內容的仔細梳理,成就了這份精采作品,為我們揭示當時知識、商貿、殖民帝國攜手並進的一段歷史。 然而,構成他生涯最大轉捩點,也是他得以蒐購全世界的財富來源:牙買加蔗糖生產與銷售,以及背後的黑奴勞力,卻直到晚近幾年才漸受關注。在揮別牙買加三百多年後,史隆終於和他書中所描述的黑奴再相逢,不過這次是在博物館的展櫃和書本中。他們將一起,帶我們認識收藏活動與擴張帝國裡,不同貢獻者交織而成的故事。——戴麗娟(《記憶所繫之處》譯者、中研院史語所) ********* 科學史界經歷了兩次轉向。先是「實作轉向」(practice turn)。

研究者的焦點從科學家在想什麼,逐步轉移至科學家在何時、何處、基於何種理由、以何種手段來做科學。影響所及,實驗室、博物館、植物園、田野等科學地點(scientific site)逐步出現在科學史研究者的視野。 但是,如果說科學知識最大的特色是能放諸四海皆準,那麼,單單揭露科學知識的生產地是不夠的,於是又有「全球轉向」;也就是說,科學之所以能放諸四海皆準,關鍵不是四海遊走之人的心悅誠服,反倒是性格海派的科學家費心經營的結果。如此以「世界」取代科學之普世性(universality)的研究取向,研究者稱之為「全球轉向」。《蒐藏全世界》可說是前述兩大轉向中最引人注目的作品之一。 當

科學史的研究者還將目光侷限在倫敦都會區的一小撮紳士實驗哲學家時,德爾柏戈的視角早已跨出倫敦,「從西非的奴隸碉堡延伸到北美的殖民聚落,從加勒比海延伸到東印度公司散佈在南亞與東亞的商館」。採集作為一種生活形式,是帝國的,且沒有放在帝國的脈絡中,便不能妥善理解。——洪廣冀(臺灣大學地理系) ********* 這本書不僅是十七至十八世紀英國面向世界的全球史,書中內容豐富,關鍵字涉及了很多主題,有博物學、自然史、商業、科學社群、種植園、人際網絡、蒐藏、殖民、奴隸、美洲、非洲、牙買加、藏珍閣、博物館、公共、物種、皇家學會、帝國、西印度群島、科學革命、光榮革命、啟蒙運動、分類、標籤、標本等等。

我們現在所知道的大英博物館,應該是十九世紀維多利亞時期改建、重組並建立近代博物館分類標準後的新樣貌,對於十八世紀建館初期的歷史應該是完全陌生,一般讀者更不用說會將史隆與大英博物館產生任何連結,基本上,應該說是完全忽略他的存在。 也因為如此,這本書的出版,讓我們認識到,要成為一位像史隆這樣的收藏家,他的條件及時代特性是如何結合,才能成就這一段精彩的博物學發展史。——蔣竹山(中央大學歷史所) ********* 看似與臺灣無關的大英博物館,其實與臺灣博物館史有些關連。十九世紀中葉,來臺採集的英國博物學者史溫侯(Robert Swinhoe)蒐藏,存放於大英博物館分立出的倫敦

自然史博物館。一九○八年,當臺灣設立第一個自然史博物館「總督府博物館」(今臺灣博物館)之初,大英博物館的史溫侯蒐藏,成為總督府博物館羨慕,甚至希望仿效的目標。一九三○年代,總督府博物館面臨檢討,引起學者討論。當時任職於臺北帝國大學的動物學者青木文一郎,又以大英博物館及倫敦自然史博物館馬首是瞻,大書特書總督府博物館的未來走向。 至今,大英博物館仍重要,但重點已非她持續刻出「偉大的功名」。該館面對過去帝國主義「黑歷史」蒐藏的指控,必須不斷做出反思與努力。作者在這本書不避諱點出,史隆蒐藏成功的背後,乃因史隆身處世界的中心,以剝削者的角度,累積大量財富,加上有效的網絡及訊息交換,始能得到各地珍品

。閱讀此書,除了上述恢弘的歷史外,細細品味書中紛紛落下神壇的人們,他們是名人,也是凡人;他們編織出強而有張力的蒐藏世界,也有人性與幻想涉入其中,未嘗不是另一種閱讀的樂趣。——蔡思薇(《椰子的葉蔭》譯者)

符號學與解釋性互動論於文創產品設計之運用研究-以醃漬罐設計為例

為了解決台灣錢幣目錄 的問題,作者蔡竹茵 這樣論述:

文化為人與社會之間互動產生的文本,從過去到現在隨時代的發展不斷積累,隨時間的轉變人們看待事物的視角與詮釋會產生變化,造就不同的思維與觀點,文化也會隨思維、觀點的不同產生變化。每年清明節前後是臺灣青梅的產季,以青梅醃漬製成的醃梅為臺灣特色美食之一,臺灣醃梅作為臺灣文化的一部分,傳承是每個文化在面對時間推移必須要面對的課題。 皮爾斯(Charles S. Peirce)符號三角形三端互相影響,其中一端發生改變,其他兩端也會有所影響。文創產品符號學由學者蕭明瑜以皮爾斯符號學作為基礎應用於文創產品設計領域中,並協助設計者在設計過程以具有架構與脈絡化的方式,引導設計者彙整資訊與創造文創商

品。本研究透過詮釋學領域中解釋性互動論的五步驟,由文創產品符號三角形的詮釋端以解釋性互動論的五步驟進行文化文本的分析,藉由詮釋端具方向性理解文化文本的越透徹,越能夠使其所乘載的文化符碼越明確,加深設計者在分析與探討文化文本的過程中更容易擷取、貼近文化文本想傳遞的符碼。 文創產品符號三角形之詮釋端具有多元、彈性的特色,過去在文創品設計過程中三角形的詮釋端多作為說明文創產品設計理念為主,本研究由文創產品符號三角形詮釋端的分析與再詮釋作為設計的出發點建構三角形另外兩端。解釋性互動論之五步驟為質性研究分析對象的一種方式,透過有條理的方式釐清抽象、繁複的概念。本研究以運用文創產品符號三角形之詮釋端

結合解釋性互動論五步驟,塑造一個由詮釋端開始建構文創商品的設計模式,透過文化資料分析與文創產品設計兩大設計流程,協助設計者在設計過程深化文化、產品的分析與擷取元素,詮釋出新設計新價值。

面向過去思考:與史學大師的爐邊閒談,打造歷史思惟的八場對話

為了解決台灣錢幣目錄 的問題,作者AlexanderBevilacqua 這樣論述:

21世紀不能錯過的八場對話,直視當代頂尖學者的學思歷程 麥克阿瑟獎得主安‧布萊爾(Ann M. Blair) 美國文理科學院院士洛林‧達斯頓(Lorraine Daston) 普林斯頓大學教授班傑明‧艾爾曼(Benjamin Elman); 波薩獎得主安東尼‧格拉夫頓(Anthony Grafton); 塞雷納獎章得主吉爾‧克雷耶(Jill Kraye); 麥克阿瑟獎得主彼得‧米勒(Peter N. Miller); 巴黎高等研究實踐學院研究中心主任讓-路易‧貢當(Jean-Louis Quantin); 劍橋學派政治思想史創始人昆丁‧史金納(Quentin Skinne

r) 八場對話,八位專家, 藉由年輕學者的提問,洞悉如何突破既有思維,開拓全新視野! 如何運用既有資源,規劃未來藍圖! 本書作者亞歷山大‧貝維拉夸和費德里克‧克拉克兩位年輕學者,訪問八位當代歷史學界的大師。他們彼此來自不同的史學領域,包含書籍史、科學史、非西方知識傳統的歷史、學術史、哲學史、古物學和物質文化的歷史、宗教史、以及政治思想史。 透過問答訪談的形式,這些學者述說了他們投身歷史學的經驗,如何看待過去與現在的聯繫?如何突破既有的思惟,開創全新的視野?與談人之一的吉爾‧克雷耶教授,曾經在瓦堡研究所圖書館擔任十六年圖書館員。作為一位圖書館員,她必須掌握圖書館內所藏的書籍,讓

她了解到學習歷史不能侷限在自己的舒適圈,要像一間圖書館一樣結合歷史、藝術、文學、哲學、科學等領域,才能臻於至善。 本書揭露歷史學家寫作背後的心路歷程,訴說他們的思想深度與廣度,不僅為以學術為志業的人們,提供一盞指引前路的燈火,更向大眾展現歷史學的本質,引領我們重新思考看待世界的方式! 訪談學者簡介 安‧布萊爾(Ann M. Blair) 普林斯頓大學歷史學博士,自一九九六年開始,任教於哈佛大學歷史學系,其優異的教學與研究表現,使她被提名為「普弗茲海默‧哈佛大學講座教授」(Carl H. Pforzheimer University Professor)。 洛林‧達斯頓

(Lorraine Daston) 哈佛大學科學史博士,歷任普林斯頓、哈佛、布蘭戴斯、哥廷根、芝加哥等大學教席,自一九九五年起出任柏林馬克斯‧普朗克科學史研究所(MPI für Wissenschaftsgeschichte)所長。 班傑明‧艾爾曼(Benjamin Elman) 賓州大學東方系博士,曾任UCLA歷史系教授,退休前為普林斯頓大學胡應湘漢學講座教授,主要研究領域為科學史與思想文化史。 安東尼‧格拉夫頓(Anthony Grafton) 芝加哥大學博士,現任普林斯頓大學歷史學系教授,可謂當代最重要的思想史、學術史暨科學史家。他曾於二○○七年主編英美學界重要的

思想史雜誌《觀念史期刊》(Journal of the History of Ideas),二○一一年一月擔任美國歷史協會(American Historical Association)主席。 吉爾‧克雷耶教授(Jill Kraye) 於一九四七年生於芝加哥,現為倫敦大學瓦堡研究所文藝復興哲學史的榮譽教授。二○二○年,克雷耶教授因其卓越的學術成就,獲頒英國學術院之塞雷納獎章(Serena Medal)。 彼得‧米勒(Peter N. Miller]) 紐約市巴德研究院(Bard College’s Graduate Center)的院長兼教授,研究著作的主要領域大多為近代

早期歐洲的文化史與思想史。 讓-路易‧貢當(Jean-Louis Quantin) 巴黎高等研究實踐學院(École Pratique des Hautes Études, EPHE)博士,現任巴黎高等研究實踐學院的研究中心主任,研究領域為近代早期歐洲的宗教史與思想史。 昆丁‧史金納(Quentin Skinner) 現任倫敦大學講座教授,曾任劍橋大學副校長與皇家歷史學講座教授,曾獲波薩獎、沃夫森歷史獎(Wolfson History Prize)與俾勒非德科學獎(Bielefelder Wissenschaftspreis)等殊榮。史金納以研究歐洲政治思想蜚聲於世,特別是

關於歷史研究的方法論、共和主義與馬基維利和霍布斯的政治理論等成果。 好評推薦 蔣竹山 中央大學歷史研究所副教授兼所長 涂豐恩 「故事StoryStudio」創辦人 「在這個被金句和推特主導的時代,我們很難不得出一個令人憂鬱的結論:人文學科處於危機之中,而學術不再是一種精神志業。本書則給了我們堅持信念的理由。我們彷彿置身與畫像僅有咫尺之遙的肖像畫廊,與八位傑出的近代早期思想史家,親密地面對面交流。在這些談話中,我們再次被提醒了博學和語文學追求精確性的這些傳統美德,即使在歷史學思惟似乎受到圍攻的這個時代,這些美德仍舊支撐著這個領域。」 彼得‧戈登(Peter E. Gord

on),哈佛大學歷史學系教授 「本書針對當代好幾位近代早期思想史最優秀的學者,進行了深入訪談,本書對於研究各個時代與地區的學者而言,都會是有益且令人愉悅的。貝維拉夸和克拉克梳理了思想史學界研究的現狀,以及不同的思路和其他各種另類的實踐模式,在我們這個時代的起源中是如何融合和衝突的。儘管針對近代早期歐洲的研究,一直以來是我們在討論該如何撰寫思想史時的爭辯核心,但一些學者預測,在未來,歐洲歷史的重要性將與日遽減。這是本引人入勝的書。」 山繆‧莫恩(Samuel Moyn),耶魯大學歷史學系教授 「這本書的核心是要將八個傑出思想史實踐者的經驗,轉化為能夠指導下一代思想史家的文本……這

是本平易近人的書,相當適合被編入大學高年級的思想史或歷史方法的課程中,也可以作為研究生課程的補充教材,讓學生在閱讀作者專著時一併閱讀……這本書也捕捉住了一場傑出學術會議背後的精神。不鑽研這個領域的一般學者們,也將會發現這本書相當實用且饒富趣味。」 布萊恩‧班克斯(Bryan A. Banks),《法國歷史評論》(H-France Review)

加密貨幣在社區時間銀行交易網站之規劃與應用

為了解決台灣錢幣目錄 的問題,作者黃敬堯 這樣論述:

時間銀行的宗旨是以交換服務來存取時間,這個概念是由Edgar S. Cahn博士提出的,他將時間設想成一種具有平等、存取及交換等特性的貨幣,伴隨著科技的發展,時間銀行的交易媒介也在改變,在「時間銀行3.0」中使用了區塊鏈這項技術。區塊鏈有著難以竄改資料的特性,因此利用區塊鏈技術來儲存時間與交易信息,能夠讓使用者對系統更加信任。本研究模擬社區之服務交易,將時間銀行之時間貨幣計算報酬的方式,以加密貨幣來代替,建構此交易網站。在本系統中所有的勞動力都是等值的,花費多少時間就可以兌換多少時間的服務,在完成服務後使用者可以透過加密貨幣進行交易,透過區塊鏈技術將每一筆加密貨幣的交易寫入到區塊鏈裡面。透過

此系統可以進行服務的交換,不論服務時間久遠,付出的勞動力都可以在未來取得時間報酬,區塊鏈技術之不可否認性,讓服務交易可紀錄、可追蹤亦可轉移。

台灣錢幣目錄的網路口碑排行榜

-

#1.世界硬幣圖錄 - 台灣大洋金幣有限公司

世界硬幣圖錄. 作 者:深圳市中泉錢幣文化有限公司編. 出 版 社:中國財政經濟出版社. 出版日期:2017年08月01日. 頁 數:302. 裝 幀:簡裝. ISBN:9787509576052. 目錄. 於 shop.goldcoins.com.tw -

#2.1亿小目标励志纪念章,每对5元(金色银色各一枚) - 孔夫子 ...

直径4厘米,(随赠包装“亚克力”币盒)“先定一个能达到的小目标,比如挣它一个亿”,黄金币色和白银币色不是流通钱币! ¥20.00. 孔网分类. 於 book.kongfz.com -

#3.minghui.org 法轮大法明慧网|法轮功真相大全

... 通往老城来来往往的行人,常会遇到在国会大厦旁的钱币广场讲真相的法轮功学员。 ... 十一月二十八日,台湾嘉义地区部份法轮功学员学习了师父发表的新经文,交流 ... 於 www.minghui.org -

#4.【牯嶺郵幣社】台灣錢幣目錄~第五版最新2012年8月出版

【牯嶺郵幣社】台灣錢幣目錄~第五版最新2012年8月出版. 15. 直購. 定價. $400/ 售出22 件. 於 tw.bid.yahoo.com -

#5.分散铸币各有千秋:省铸银元选粹_新浪收藏

这些凸显地域文化特色的机制钱币,不仅承载着其所在地区货币铸造与流通 ... ③《中国机制银圆目录》,页19,图HP.1.2,周沁园、沈雪明编著,上海科学 ... 於 collection.sina.com.cn -

#6.【詢問】錢幣目錄

新加坡- 錢幣目錄- uCoin.net雙金屬:鋼鍍鎳中心,鋼鍍黃銅外環, 7.62g, ø 24.65mm. KM# 314. 價格: NT$ 23.09. 新加坡5 元- obverse, ... 於 nzworktravel.com -

#7.台灣錢幣目錄(2012年8月五版)

產品編號:BK-00002. 台灣錢幣目錄新版的內容: 1.台灣民主國時期-台南官銀錢票1895年2.日本據台時期-台灣銀行券及機制幣(龍銀硬幣等) 1895-1945年3.台灣光復初期-舊 ... 於 www.dungnan.com.tw -

#8.台灣錢幣目錄(東南集郵社發行)|個人賣場_PChome商店街

台灣錢幣目錄 (東南集郵社發行). 一次付清特價450 元; 優惠活動. 輸入【PYD1103】滿$199折$10. 付款方式; 運費 每筆訂單運費,郵局$65、7-11純取$60、7-11取付$60、全家 ... 於 seller.pcstore.com.tw -

#9.钱币目录-新人首单立减十元

当然来淘宝海外,淘宝当前有175件钱币目录相关的商品在售。 在这些钱币目录的面值有套装、1元、1角、1分和2元等多种,在钱币目录的钱币类型有纸币、普通金属币、普制 ... 於 www.taobao.com -

#10.台灣錢幣目錄 - Fytob

台灣錢幣目錄. 除非獲得本網站管理者的明確授權,否則uCoin.net網站上文字、錢幣圖片以及所有其他內容皆嚴禁轉載或複製。 使用由網站使用者所提供的錢幣圖片都必須獲得 ... 於 www.reportry.co -

#11.台灣- 錢幣目錄- uCoin.net - 遊戲基地資訊站

台灣 20 元- obverse, 台灣20 元- reverse. 20 元. 2001 - 2019. 雙金屬:銅鎳中心,鋁青銅外環, 8.5g, ø 26.85mm. Y# 565. 價格: NT$ 42.04 ... 台灣×國家×流通時期× ... 於 najvagame.com -

#12.塑膠品製造

網站 · 簡述 · 產品目錄 ... 標、識別證帶、識別帶、名牌、金屬名牌、服飾配件、球帽、立體發泡標、橡膠標、PVC標、植絨標、金屬錢幣、鑰匙圈、錢幣、手機吊飾、胸針、 ... 於 www.manufacturers.com.tw -

#13.自洽:在不确定的日子里向内看【全本_书评 - 当当云阅读

读书简介; 目录; 累计评论(0条) ... 目录展开. 推荐序自洽是越来越多人面对的课题 ... 钱币邮票. 做长期主义者,离眼前小利远一点. 保持对异域文化的开放和好奇心. 於 e.dangdang.com -

#14.台灣錢幣目錄的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

台灣錢幣目錄 價格推薦共16筆商品。還有台灣古錢幣、台灣郵票目錄、台灣紙幣、台灣硬幣。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#15.台灣錢幣收藏價格– 錢幣目錄– Quaaliean

台灣錢幣 收藏價格– 錢幣目錄. (). 硬幣收藏價格最近上漲了嗎?我們總結了1一5分硬幣收藏價格表,大家來看看吧。這是最近幾年1一5分硬幣公開拍賣成交的價格統計。 於 www.quaaliean219.co -

#16.香港錢幣收藏目錄– 錢幣目錄– Titanh

香港錢幣拍賣-優惠價格與網購推薦商品-2021年8月飛比價格 ... 中國退出流通硬幣香港錢幣香港金銀紀念幣香港紀念鈔香港連體鈔趣味鈔澳門錢幣台灣錢幣紀念幣紀念鈔券紀念 ... 於 www.titanhde.co -

#17.那些永远的上海老马路 - Google 圖書結果

但对其而言,读书、藏书、研究版本目录,才是他的最爱。 ... 张石铭祖孙三代的这些善本藏书,几十年来一直被认为是奠定了当年台湾中央图书馆善本书库的最大宗最完整的故家 ... 於 books.google.com.tw -

#18.XRAGE

XRAGE(エックスレージ)為設計師「ChilDren」2014年於東京澀谷成立,集結日本、台灣設計師共同創作。 日文夥伴「仲間(なかま)」為品牌精神標語,擅長以漢字為設計元素 ... 於 www.xrage-nakama.com -

#19.【整理】台灣錢幣目錄- 台灣大洋金幣有限公司- 加拿大打工度假攻略 ...

台灣錢幣目錄 - 台灣大洋金幣有限公司. 發布時間: 2020-11-28. 文章推薦指數: 80 %. 投票人數:10人. 一、使用者【1】如果您要在【台灣大洋金幣網路商城】進行消費,您 ... 於 jeju-travel.com -

#20.臺灣錢幣目錄臺灣大洋金幣有限公司 - Hrkpar

PDF 檔案臺灣大洋金幣有限公司最新產品目錄《一路發》足銀招財鹿•世界花卉錢幣精選壁畫壁畫主圖為一頭富有美感和靈性的招財銀鹿,鹿與祿字諧音,象徵升官發財和吉祥 ... 於 www.chismhme.co -

#21.中華民國台灣錢幣目錄台幣外匯保證金ucoin

看線圖輕鬆賺外匯中華民國台灣錢幣目錄台幣外匯保證金ucoin。 於 rpgwebgame.com -

#22.台灣錢幣目錄 - Google Books

Title, 台灣錢幣目錄. Compiled by, 莊宏彬. Publisher, Dong nan ji you she, 2012. ISBN, 986815071X, 9789868150713. Length, 168 pages. 於 books.google.com -

#23.錢幣怎樣保存– 錢幣目錄– Yalova

韓國的錢幣跟台灣的錢幣比值是多少錢幣的故事發表於2005-09-20 7:48 AM, 發表在: 默认分类我想應該是受每天匯率和銀行自己換算匯率的影響。 不過如果可以,在當地的 ... 於 www.yalovaisi.co -

#24.錢幣九逆– 錢幣目錄– Rhytock

台灣錢幣 錢幣, 眾多商店提供台灣錢幣錢幣,共1277筆台灣錢幣錢幣商品在Yahoo奇摩拍賣順昌翡翠寶石840 【100起標結標就賣! 】D110民30年交通銀行背面二排鈔號大移位斜 ... 於 www.rhytock.co -

#25.錢幣分類– 錢幣目錄– Czechf

... 消息活動訊息市場動態國際幣鈔幣鈔賞析錢幣知識商品分類中國錢幣總覽台灣錢幣總覽香港錢幣總覽外國錢幣總覽促銷商品新進商品. 錢幣分類. 錢幣自動分類機的價格推薦. 於 www.czechfpost.co -

#26.錢幣目錄 - 軟體兄弟

uCoin.net 是世界錢幣大全.,uCoin.net 是世界錢幣大全. ,中國- 錢幣目錄(735 Results). ... 台灣錢幣目錄~第五版最新2012年8月出版. ,日本- 錢幣目錄(195 Results). 於 softwarebrother.com -

#27.台灣錢幣目錄的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

台灣錢幣目錄 價格推薦共16筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#28.台灣錢幣買賣商店– 錢幣目錄 - Sambamu

* 包含BTC、ETH、USDT、DOGE、LINK、LTC… 等多種虛擬貨幣交易對。 * 安全的虛擬貨幣錢包。MAX 的錢包託管服務商,通過SOC 2 的資訊安全類別稽核,並定期接受稽核。 * 全球 ... 於 www.sambamusst.co -

#29.华夏文摘

讨论区 主题 回贴数 阅读数 开线者 读者评论 中国留学生在美遭枪杀:其来自成都 232 9795 OldHorse 华夏论坛 福尔摩斯 1004 54075 山湖庄 读者评论 天涯芦踪(三) 13753 663585 luzi49 於 www.cnd.org -

#30.Pi幣π 錢包交易地址(測試幣) • 鷹眼觀察

數量(Amount)要填幾枚就看你自己高興了,反正這終究只是封閉式的測試錢幣,跟你目前已經挖掘到的Pi幣毫無關係。手續費(Fee)由於是測試階段,因此 ... 於 www.vedfolnir.com -

#31.錢幣目錄› 台灣› 系列列表 - Colnect

台灣 : 錢幣: 系列列表[主题: 英雄| 組成: 銀| 造幣廠: 中央造币厂,桃园县,台湾]. Colnect收藏家們可以輕鬆地購買,出售,交換收藏品. 只有Colnect會自動將您需要的 ... 於 colnect.com -

#32.台灣- 錢幣目錄

台灣 - 錢幣目錄. 尋找 篩選 國家. 台灣›中華民國›1949 - 2019. 流通幣 · 紀念幣 · 收藏幣 · 代幣 · 台灣1 角- obverse, 台灣1 角- reverse, 1 角, 1949. 於 zh-tw.ucoin.net -

#33.錢幣買賣網站– 錢幣目錄 - Jbcustions

幣託BitoEX 虛擬通貨錢包與虛擬通貨交易中心Bitcoin Wallet & … ... 在台灣目前購買加密貨幣方式不外乎有3 種基本方式,分別是兌換所、交易所和OTC(場外市場)交易。 於 www.jbcustions.co -

#34.臺灣銀行券- 维基百科,自由的百科全书

臺灣銀行券(日语:臺灣銀行券、たいわんぎんこうけん)為臺灣日治時期的流通貨幣,由臺灣銀行 ... 相關鈔券發行年份參酌《台灣錢幣目錄》第五版 ... 於 zh.wikipedia.org -

#35.雲林沿海低地排水區發展綠色產業之可行性研究(附1光碟)

... 照片 5-4 台灣紅藜生長情形. ... 照片 5-10 錢幣草生長情形. ... 具有經濟價值之作物)之可能,將低窪長年不退之蓄積水轉化為綠色產業發展的必要水源或 VII 照片目錄. 於 books.google.com.tw -

#36.台灣錢幣圖片– 錢幣目錄– Gracean

【台灣舊鈔票】收購價格表– 2021年最新資訊. 台灣錢幣圖片- 錢幣目錄. 產品介紹資訊產品名稱臺灣光復五十週年紀念性流通拾圓硬幣材質銅鎳合金直徑26毫米重量7,5公克 ... 於 www.graceansors.co -

#37.孫中山錢幣– 錢幣目錄– Inonepod

AddThis Utility Frame 古董台灣錢幣正文孫中山正面像背三帆船銀幣真的存在嗎-(共16張圖片) 18年4月15日09:08发布0 92 0, 作者簡介,芝麻开门,古董臺灣網網站站長, ... 於 www.inonepodster.co -

#38.LINE STORE - 可購買LINE貼圖或遊戲中貨幣的官方線上商店

LINE STORE是LINE的官方線上商店。在此可購買貼圖或主題,以及遊戲或LINE PLAY、Manga、占卜中的紅寶石或代幣。現正推出回饋加量的優惠活動!另外,還能購買LINE MUSIC ... 於 store.line.me -

#39.2021年9期《收藏》杂志精览 - 全网搜

封面 ·目录·思学中汉金宝夜话:西方古董圈的“老炮们” 近来两位国际古董大鳄 ... 收藏中国古钱币一般绕不开贝币,其魅力不仅在于它是中国最早的实物 ... 於 sunnews.cc -

#40.台灣錢幣 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到約393張台灣錢幣圖片,阿里巴巴的台灣錢幣圖片大全擁有海量精選高清圖片,大量的細節圖,多角度拍攝,全方位真人展示,為您購買台灣錢幣相關產品提供 ... 於 tw.1688.com -

#41.工具書~~台灣錢幣目錄 - 露天拍賣

2021年11月超取$99免運up,你在找的工具書~~台灣錢幣目錄就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#42.台灣錢幣買賣– 錢幣目錄– Prasprem

台灣錢幣 買賣– 錢幣目錄. |. 2021年8月超取$99免運up,你在找的十全十美建國90年10元建國百年108年50元台灣錢幣展示盒硬幣盒附小圓盒紀念幣組就在露天拍賣,立即購買 ... 於 www.praspremim.co -

#43.錢幣– 錢幣目錄– Deoffee

錢幣 – 錢幣目錄. PCGS母公司Collectors Universe,Inc,從2005年到2009年運營紙幣評級公司PCGS Currency,期間將紙幣評級部門出售給另壹家公司,並許可了商標和品牌名稱 ... 於 www.deoffeepot.co -

#44.王懿荣考举人考了17年,是怎样发现甲骨文的,最后坠井自尽?

缪荃孙长考据,通训诂,尤精金石、目录之学,而王懿荣在金石学方面已经造诣颇深,只是尚未考取功名,所以二人经常有书信往来,切磋学问。 於 www.163.com -

#45.臺灣錢幣目錄 - Rvifx

目錄 隨時更新(共364種),錢幣收購,推薦,立即購買商品搶免運及優惠,目前流通面額包括:伍角,伍拾圓。 民國89年(2000年)7月1日,錢幣工廠,拍賣目錄,信消票等), ... 於 www.sdec18.co -

#46.錢幣7 – 錢幣目錄– Daddysps

錢幣 7 – 錢幣目錄. Best; By. N-1-4-S01 認識1元、5元、10元、50元、100元的錢幣及換算 ... 【加密貨幣熱】台灣全線7-11 可買Bitcoin 虛擬貨幣. 貨幣銀行學(上), ... 於 www.daddysps.co -

#47.《春秋左传精读-十三经注疏集-(全四册)》 - 淘书团

目录 【正文第一册】 ... 国家文物局编撰,16开布面精装,收录古钱拓本近4000种,从先秦贝币、布币到民国钱币,一部集古钱保护、整理、研究及鉴赏于一体的工具书。 於 t.bookschina.com -

#48.读书篇一:不同版本的《红楼梦》如何挑选?一篇文章告诉你

另外还有一个古今对照书签,有关“时辰”、“长度”、“钱币”的创意换算。 ... 蒋勋1947年出生于古都西安,成长于台湾,是知名的画家、诗人与作家。 於 post.smzdm.com -

#49.錢幣圖片– 錢幣目錄– Nissinken

錢幣 圖片– 錢幣目錄. 財政部古錢幣圖案之由來. 現金錢錢幣-照片素材(圖片) [78656324]. NT$ 109,500, 年份,2021 重量,39,94 gram 規格,直徑38,61 mm 面值,5英鎊純度 ... 於 www.nissinkenku.co -

#50.《中國近期鈔幣目錄》與《台灣錢幣目錄》

這兩種「幣鈔目錄」由於皆為彩色印刷,攜帶方便售價尚稱便宜並附有品相與行情的對照極具參考價值,因此集幣鈔的藏家們幾乎是人手一冊。 現僅將《中國近期鈔幣目錄》與《 ... 於 long11281128.pixnet.net -

#51.《中國近期鈔幣目錄》與《台灣錢幣目錄》 @ 鈔事 ... - 隨意窩

在這四十幾年當中,於民國70年由李庚申先生編印的《中國近期鈔幣目錄》(由初版至第四版共四種版本),與轉賣版權後改由高雄莊宏彬先生接手出版的《台灣錢幣目錄》 (由第 ... 於 blog.xuite.net -

#52.古錢幣買賣價格– 錢幣目錄 - Kolot

台南郵幣社在台南是一家經驗豐富的集郵社,對於台南紙幣收購、嘉義紙幣高價收購、高雄紙鈔收購、中國紙鈔高價收購、人民幣收購買賣、台灣紙鈔收購價格、紙鈔收購行情、舊 ... 於 www.kolotwtu.co -

#53.新台幣鈔票 - 中央銀行

面額: 新臺幣伍拾圓 型式:橫式尺寸:166x72毫米 發行時間:民國88年6月15日 正面圖案:新臺幣發行歷史相關圖 背面圖案:中央銀行大樓及象徵中華文化之傳統圖飾. 於 www.cbc.gov.tw -

#54.台灣錢幣的價格比價 - 購有錢

【亮面】58年農糧組織增產運動紀念幣台灣錢幣壹圓一元農耕機(已售完). 999,999. Yahoo奇摩拍賣- 台鈔幣&世界鈔幣收藏家 ... 【台灣錢幣目錄~東南集郵社發行】. 於 www.goyomoney.com.tw -

#55.【台灣舊鈔票】收購價格表- 2021年最新資訊 - 百酒樓- 錢幣

舊台幣泛指民國38年以前由國民黨政府發行的流通台幣,初期面額以壹圓、伍圓、拾圓小面額為主,但馬上面臨嚴峻的通貨膨脹,面額也越發越高:伍拾、壹百、伍佰、壹仟、壹萬等 ... 於 coin.100wine.tw -

#56.台灣錢幣目錄 - 我的婆婆怎麼那麼可愛

台灣錢幣目錄. 我的婆婆怎麼那麼可愛. 台灣錢幣目錄. 2015 ntu conference nanyang technological university research publications university center ... 於 sugihara-aimi.netlify.app -

#57.菲律賓早期錢幣5⃣️枚#1361 - 古董收藏 - Carousell

菲律賓早期錢幣5⃣️枚#1361. HK$80. 狀況良好. 面交. MTR Tung Chung Station Platform 1 (東涌站1號月台). Posted. Yesterday. 可在東涌或荔景地鐵站交收商品未經 ... 於 www.carousell.com.hk -

#58.台灣錢幣目錄 - 金石堂

書名:台灣錢幣目錄,語言:中文繁體,ISBN:4710747190020,出版社:東南,作者:莊宏彬,出版日期:2000/8/1,類別:藝術設計. 於 www.kingstone.com.tw -

#59.手機遊戲-代儲支持安卓遊戲、ios遊戲,首儲雙倍贈送 - 8591

PLAYONE – 台灣最大電競平台 · Puzzle Heist: Epic Action RPG · 皮卡堂3D · Pong Pong · Pocket Battles - War Royale ... 魔法禁書目錄幻想收束. 於 www.8591.com.tw -

#60.台灣錢幣目錄-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

台灣錢幣目錄 在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供台灣錢幣、收藏台灣錢幣、台灣錢幣5角在露天、蝦皮優惠價格,找台灣錢幣目錄相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#61.錢幣英文– 錢幣目錄– Whocare

錢幣 英文. 世界各國貨幣. 大家是否會念這些外幣符號的英文「 ¥ $ ₩ £ €」? 今天就幫大家整理出台灣人最常早訪的國家外幣符號英文,以及三個英文字母組成的貨幣代碼, ... 於 www.whocareyy.co -

#62.遠東拍賣公司

古錢幣、金銀幣、流通幣 ... 台灣銀行1917年漢口通用銀圓伍圓,樣票,極珍罕,PMG 30,註... 底價: NT$85萬 ... 台灣銀行43年5角銅幣樣幣共7種不同版式(陳鴻彬只編列5種. 於 fareast.chch.tw -

#63.谢选骏全集第176卷 - 第 486 頁 - Google 圖書結果

... 修宪无用论- 12470 英国联苏抗德的结果竟然如此悲惨-7347 台湾人赦免了红衣女 ... 中国文明整合世界不是毛泽东钱币统治全球- 5088 加拿大又犯错误了——开放互联网才 ... 於 books.google.com.tw -

#64.【台灣錢幣目錄】台灣-錢幣目錄-uCoin.net +1 | 健康跟著走

台灣錢幣目錄 :台灣-錢幣目錄-uCoin.net,台灣20元-obverse,台灣20元-reverse.20元.2001-2019.雙金屬:銅鎳中心,鋁青銅外環,8.5g,ø26.85mm.Y#565.價格:NT$42.59 ...,. 於 tag.todohealth.com -

#65.錢幣9 – 錢幣目錄– Viniske

台灣錢幣 總覽. 香港硬幣的價格推薦. 新臺幣. 在2021年9月1日的從歐元EUR兌換到巴西雷亞爾BRL的歷史匯率兌換到結果解釋1 歐元巴西雷亞爾6,1425 BRL 在2021/9/1的1 歐元= ... 於 www.viniskeri.co -

#66.大变局之际中国世界史研究的学术发展轨迹

以南京大学中文社会科学引文索引期刊目录(即CSSCI,2021-2022)为例,历史学门类下收录期刊42种(含历史学、冷门绝学和考古学,其中台湾地区2种), ... 於 whis.cssn.cn -

#67.AURORA震旦一維藍牙無線雙模條碼掃描器XB-918-RB

台北巿6小時到貨(試營運); ‧全台灣24小時到貨,遲到給100; ‧非北北基22:00~12:00間下單、離島、資訊不完整、 新客、安裝商品、ATM或ibon付款者等不在此限→說明. 於 24h.pchome.com.tw -

#68.臺灣流通普通幣

一、 前言:追溯到五十八年前,亦即自從民國卅八年(1949)開始,台灣金融大改革,廢除老台幣改以新台幣之流通及發行揭開了序幕,台灣錢幣之發行,才逐漸漫入了 ... 於 olddanny.pixnet.net -

#69.台灣錢幣目錄~第五版最新2012年8月出版 - 蝦皮購物

台灣錢幣目錄 ~第五版最新2012年8月出版. $400. 5.0. 41 已售出. 運費: $40 - $65. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 shopee.tw -

#70.台灣錢幣介紹– 錢幣目錄– Monacom

台灣錢幣 介紹– 錢幣目錄. by. 加密貨幣熱潮來臨,在台灣要如何購買比特幣(BTC)、以太幣(ETH)呢? 原本在台灣只能在加密貨幣代買所購買,就是直接向代買所(如, ... 於 www.monacomtano.co -

#71.台灣錢幣展– 錢幣目錄 - Acceptanct

台灣錢幣 展– 錢幣目錄 · 高雄市苓雅區旅遊行程推薦行動博物館『錢來也,國立歷史博物館「行動博物館」中國歷代錢幣展… · 全方位拍賣:拍品列表 · 冠軍拍賣——亞洲錢幣拍賣領域的 ... 於 www.acceptanctgage.co -

#72.台湾钱币类 - 中邮网

中邮网是国内集邮、钱币、金银币等收藏领域成立较早、实力较雄厚的电子商务网站及邮票钱币资讯网站,是目前发展较快的综合性中文收藏品商城,涉及集邮、钱币、邮票、金 ... 於 www.e1988.com