台灣音樂 廠牌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦熊儒賢寫的 我的流行音樂病 和unknow的 一部電影,一個旅程:電影開路,探訪未知的東南亞都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自南方家園 和大田所出版 。

世新大學 廣播電視電影學研究所(含碩專班) 蔡念中所指導 陳秀珠的 音樂類歌唱選秀節目製作專業實務報告-以愛奇藝影音平台「十三億分貝」音樂製作內容為例 (2021),提出台灣音樂 廠牌關鍵因素是什麼,來自於歌唱選秀節目、音樂團隊、選手訓練、音樂產製、《十三億分貝》。

而第二篇論文國立中正大學 企業管理學系碩士在職專班 曾光華所指導 謝育哲的 如何透過音樂節促進永續發展:以英國看台灣 (2021),提出因為有 減碳、音樂、永續、音樂節的重點而找出了 台灣音樂 廠牌的解答。

我的流行音樂病

為了解決台灣音樂 廠牌 的問題,作者熊儒賢 這樣論述:

燒一把野火:照亮音樂的路 熱愛音樂是癮、是癖、還是病? 從台灣流行樂的鋒頭浪尖,到最本土又最國際的大獎之巔 她在台灣音樂產業中走出了獨特的一條路! 愛上了歌,註定無藥可救 因為活在流行歌裡的情懷,是永恆的! 「她的病,是一種貢獻,其病姿之好看,三、四十年來台灣流行音樂史上不作第二人想。」──李子恆 《我的流行音樂病》是資深唱片人熊儒賢的音樂筆記,從她任職於主流唱片公司到創立獨立廠牌,看台灣流行音樂的演變。 第一輯〈座標〉以城市為起點,帶我們以熊儒賢的視野看每座城市的音樂地景。 第二輯〈江湖〉談唱片公司、音樂生態、也談這些年來對音樂圈人事物的雜感。 第三輯

〈神遊〉選自《天下雜誌》獨立評論「聽台灣愛唱歌專欄」,談台灣重要的音樂人,也談對流行音樂圈有重大影響的人物事件。 光鮮亮麗的流行音樂世界背後並非只有八卦,熊儒賢以幕後製作唱片的經驗,以及自己對流行音樂的病愛觀,帶我們一覽數十年流行音樂風格嬗遞、業界生態見聞,以及對於流行音樂的個人觀察。 在最好的時光裡,她見證了偶像、巨星,與實力唱將的誕生 當唱片業面臨轉型,她開墾一片有機的音樂之田 音樂是文化、生活,是我們的地景 台灣的流行音樂地圖,已然打開了多元的圖像 本書特色 • 台灣唱片史上最好的年代裡,無數重要流行音樂專輯幕後推手的音樂生涯自述。 • 一

覽數十年音樂產業故事、業界生態與見聞,以及知名音樂人的幕後小故事。 • 《天下雜誌》獨立評論「聽台灣愛唱歌」專欄精選文章,以專業角度分析流行音樂重要的人事物。 感心推薦 雲門舞集創辦人 林懷民 公廣集團董事長 陳郁秀 金曲獎創作者、製作人 李子恆 電影導演 侯季然 金曲獎創作者、製作人 陳秀男 跨界王 黃子佼 知名美術設計大師 蕭青陽 (依筆畫排序)

台灣音樂 廠牌進入發燒排行的影片

#音響 界年度備受矚目的盛事,睽違兩年再度登場!

高雄擁有一流的衛武營、高流等音樂場域及音響系統,歡迎各地音樂的同好們,到高雄享受頂級設備、沈浸在美好的樂音中。

在現場細細品味,從頂級音響中,流洩而出震撼細膩的音色及悠揚悅耳的樂聲,讓我想起大學時期,由於唸書時間非常長,養成一面唸書一面聆聽音樂的習慣。

「要聽全台灣音響最好的地方就在高雄」,聆賞古典音樂或欣賞演奏表演,衛武營音樂廳是所有台灣音樂劇場中最好的;而體驗流行音樂最佳場域則是高流。為提升音響及設備效果,市府追加經費,提升至與英國Albert Hall同一等級,歡迎喜愛音樂的朋友到音樂之都高雄,如無法前來,替代選擇就是選購一套音響系統。

今年的高雄音響大展約有200家國內外旗艦品牌及廠商參展,也是後疫情之後,第一場台灣的大型音響展,集結幾乎全球在音響音樂領域最頂尖的廠牌,高雄有許多 #隱形冠軍 ,也有很多的音響迷,高雄不僅是音樂之都,也是音響之都,相信高雄音響市場發展的潛力,希望更多人藉由設備音響,接觸到美好的音樂、享受人生。

音樂類歌唱選秀節目製作專業實務報告-以愛奇藝影音平台「十三億分貝」音樂製作內容為例

為了解決台灣音樂 廠牌 的問題,作者陳秀珠 這樣論述:

從 1965 年在台視開播的《五燈獎》開始,觀眾藉由節目的播出,創造當代電 視台與閱聽人同樂盛況,而選手在音樂類歌唱選秀節目中的表現,強化了觀眾對表 演者的認知及後續的消費行動力,有效增加了其投入流行音樂市場後作品成功的機 率,音樂類歌唱選秀節目也成為素人進入流行音樂產業的跳板,音樂類歌唱選秀節 目也成為華人觀看節目的市場主流。 近年,中國靠著買進節目模式,用大製作、大預算產製音樂類歌唱選秀節目, 一開播就在兩岸三地娛樂圈造成話題,得到名次的歌手,也往往能迅速火紅,在節 目中被唱紅的歌曲也會在影音平台上產生巨大的點閱率,反觀台灣的音樂類歌唱選 秀節目卻逐漸凋零,例如 2007 開播的《

星光大道》,經過幾次的節目轉型,終不 敵收視率低迷於 2014 年停播,與星光大道同年開播的《超級偶像》亦於 2014 年黯 然結束節目,兩岸歌唱選秀節目的彼此消長也許有諸多原因,但節目中的歌曲其可 聽性與可看性,每位歌手的音樂表演方案,是攸關整個節目好看度的重要指標,而 對選手的訓練也是整個音樂選秀節目重要的環節,這都是選秀節目中,音樂團隊功 不可沒的地方。 那麼音樂團隊的的組成架構與在節目製播過程所扮演的角色到底是如何影響著 音樂類歌唱選秀節目呢?這個議題鮮少被討論到,再者,中國大陸越來越多的音樂 類歌唱選秀節目的播出使得流行音樂產業蓬勃發展,台灣流行音樂專業人才的流失 是否也是造成這一

現象之因素?這些都是值得進一步探討的。 故此,研究者希望藉由愛奇藝影音平台音樂類歌唱選秀節目《十三億分貝》音樂製作內容為例來進行相關個案研究,比較分析音樂類歌唱選秀節目中音樂團隊扮演之角色,了解音樂類選秀歌唱節目的主體:音樂工作團隊,藉由深入訪談及參與觀察的研究方式,深入分析節目產製關鍵因素和剖析選手訓練方式來了解其對音樂類歌唱選秀節目的影響與重要性並提出研究結論,讓台灣的音樂類歌唱選秀節目有可借鑑之處,期望研究結果能提供台灣製播相關節目參考,讓台灣的音樂類歌唱選秀節目能重新振興,恢復領先兩岸三地之角色。關鍵字:歌唱選秀節目、音樂團隊、選手訓練、音樂產製、《十三億分貝》

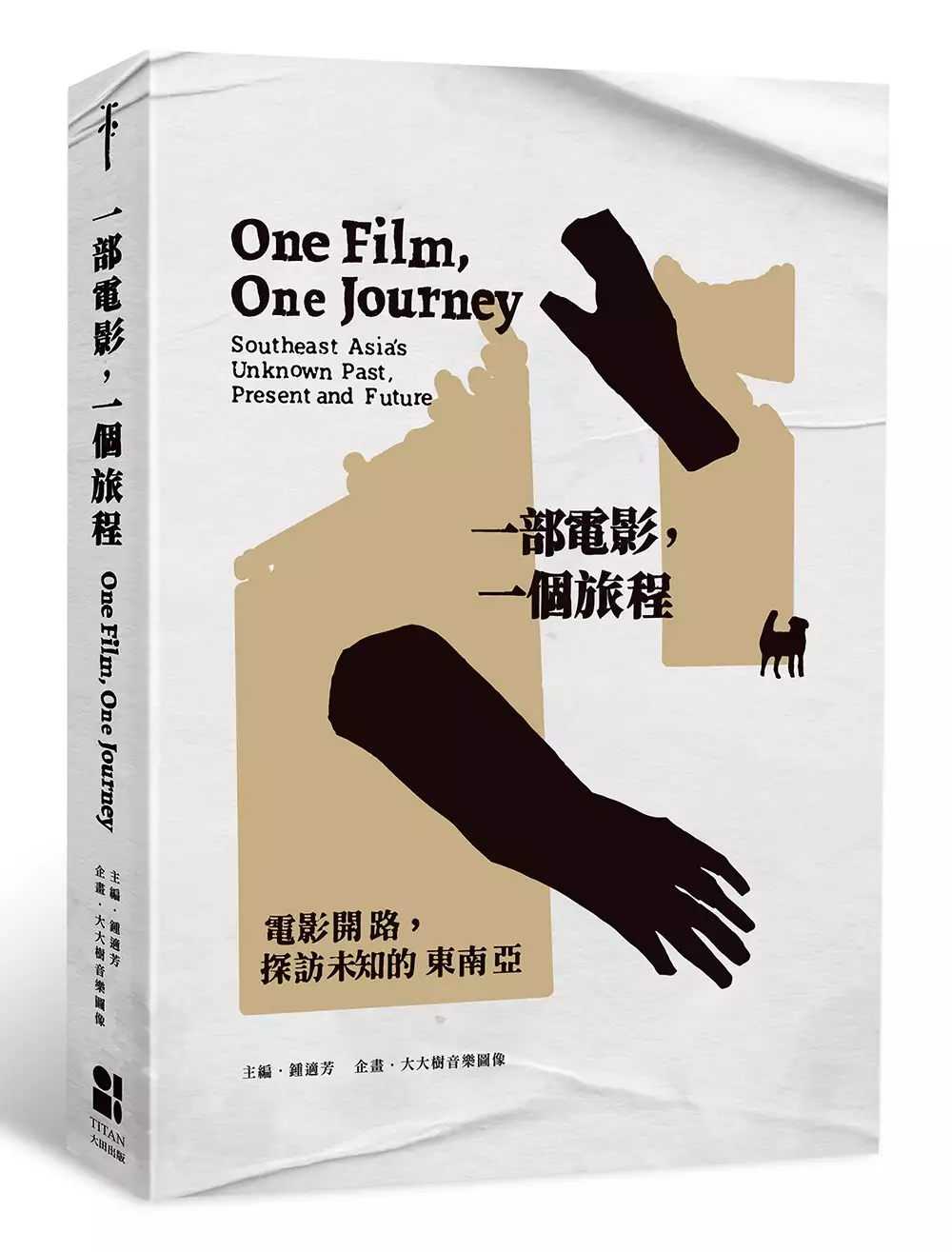

一部電影,一個旅程:電影開路,探訪未知的東南亞

為了解決台灣音樂 廠牌 的問題,作者unknow 這樣論述:

一部電影,一個旅程 ——從影格窗景中看見的東南亞與她/他們的故事 「一部電影,一個旅程」(One Film One Journey)是自2015年開始,由策展人鍾適芳策劃,以東南亞當代獨立電影為媒介所展開的獨立電影論壇。透過電影文本、導演訪談、創作背景、導賞分析、對談等多重途徑,引導觀眾認識觀光視角以外的東南亞。每一部電影,就像開啟一趟旅程;而影格中映照出的風景,都是電影人們擷取自日常軌跡與社會現實的創作,充滿自我探索與現實勾描的對話。這些電影風景往往含納了族群、政治衝突與文化的高度流動,也展現出創作者們與眼下現實對抗、對望、對接的各種姿態。 本書從多元議題的論壇啟程,規劃「導

演在路上」、「在邊界看見」、「以鏡頭為誌」、「對東南亞電影的五個提問」、「在此處相遇」五個單元。 ■ 「導演在路上」從幾位重量級東南亞導演--嘎林・努戈羅和(印尼)、阿比查邦.維拉斯塔古(泰國)、阿米爾.穆罕默德(馬來西亞)個人創作觀與風格美學的發展開始,述及當地電影產業的重要轉捩點,並加入越南在陳英雄以外的其他重要年輕獨立電影創作者的觀察。透過梳理創作者的生態系,開啟對東南亞獨立電影的探索; ■ 「在邊界看見」則深入年輕導演們所關注的城市與社會議題,並特別梳理女性影人在產業中的角色與串連的脈絡關係; ■ 「以鏡頭為誌」則梳理東南亞各國的紀錄片發展史如何與政治發展、電影產業發

展交織,從政治宣傳工具慢慢轉變為反抗者銳利的紀錄之眼; ■ 「對東南亞電影的五個提問」記錄五位來自緬甸、柬埔寨、泰國、越南、寮國的電影人分享影片並討論在地包含題材、年輕創作者的教育與培力、以及獨立電影的創作與電影節的籌畫; ■ 「在此相遇」則收錄兩篇與歷史有關的七位東南亞導演及影評人對談,深入電影人們如何捕捉、深入東南亞錯綜的歷史發展脈絡,以手中的攝影機留下過去與當下的記憶。 透過五個單元結構出如多重稜鏡般朝外投射又彼此映照的視角,我們希望邀請讀者們一起搭上這班以電影為名的列車,展開對未知東南亞的探索。 本書特色 ■收錄來自印尼、越南、馬來西亞、緬甸、寮國等重量級獨立

電影人的第一手訪談與現身分享 ■全書收錄超過一百五十張東南亞獨立電影劇照 ■超過二十一位來自臺灣與東南亞電影人的豐富撰稿與精采對談交流 ■第一本深入探索東南亞獨立電影 ■第一本東南亞電影導遊書

如何透過音樂節促進永續發展:以英國看台灣

為了解決台灣音樂 廠牌 的問題,作者謝育哲 這樣論述:

2015年,聯合國宣布了「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals,SDGs),簡稱SDGs,包含消除貧窮、減緩氣候變遷、促進性別平權等目標,指引全球共同努力、邁向永續 (SDGs 2020)。永續發展面向眾多,而環保與減碳更是目前國際社會主要面對問題。2021年底的COP26聯合國氣候變遷大會,簽訂格拉斯哥氣候協定後,2050年淨零排放(Net Zero)沿然已成全球氣候行動的共識。而音樂產業也不例外,全球三大音樂唱片公司,環球、華納、Sony以及部分廠牌也回應簽署音樂氣候協定,目標2030年減碳50%、2050年淨零排放。地球正在變暖,而台灣20

50年全島將有2120平方公里受到影響,可能被上升海平面沉沒(孫文臨,2020)。當我們看到世界音樂產業先鋒國家都已開始以身作則,而台灣身為90年代華語音樂重要的樂發源地,也是現在華語社會裡最具言論與創作自由的國家,也需要向世界發展趨勢看齊,藉由音樂與環境永續結合,做為亞洲音樂產業的領頭羊,使音樂產業與永續發展的目標相呼應,搭上全球發展腳步,成為全球公民社會的一份子。本研究將就永續發展面向中環保減碳做為主要研究主題,並以音樂節為探討,且以英國為例,希冀藉由英國音樂產業裡,以環境永續為主軸的音樂節為案例,加上透過台灣音樂節的參與觀察,探索邁入2030年減碳50%、2050年淨零排放目標,台灣音樂

節為地球永續發展努力的可能性。藉由此研究希望能歸納出幾種建議做為,希冀給予未來台灣音樂節如何做到減碳,促進永續發展的方向及參考。本研究將以文獻分析(Document analysis)與個案研究 (Case Study)最為本研究的研究方法,透過研究得到結果如下:1. 音樂節參與者通勤的建議作為:大眾交通運輸加強碳排放永續作為宣導,而非以交通疏運作為出發點、安裝導入碳排放計算器,藉此作為碳排放計算、iii音樂節演出者車輛限制,達到相對降低碳排放。2. 音樂節現場減碳作為:不使用發電機,改由太陽能及風力發電、燈光全部使用 LED燈、使用堆肥回收措施讓能源再生,有效運用肥料產生之價值,以及導入環保

回饋金制度,增加民眾意願及環保意識。3. 音樂現場表演者的倡議作為:將環保行動與碳排放行動融入自己的巡演,與相關單位合作產出調查報告,作為每次巡演碳排放的計算及追蹤,利用數據循序漸進達到減碳目的。4. 音樂節與永續組織合作:與環保組織及碳排放計算單位合作,與學校合作研究報告,並且尋求非燃油動力廠商共同合作達到減碳的落實效果。關鍵詞:永續、靜零排放、音樂節、永續、減碳