台灣 混血兒 明星的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦熊一蘋寫的 華美的跫音:1960年代美軍文化影響下的臺中生活 和黃宗辰,林育瑋的 家庭麵包夢工廠都 可以從中找到所需的評價。

另外網站TVB混血兒藝人有他們!謝嘉怡、朱敏瀚顏值高,唐詩詠、JW ...也說明:# 朱敏瀚Brian Chu(中英混血) # 謝嘉怡Lisa Tse(中蘇混血) # 唐詩詠Natalie Tong (3國混血) # 傅嘉莉Kelly Fu(中德混血) # JW 王灝兒(3國混血) # 阮兒Chloe Nguyen(中越混血)

這兩本書分別來自蔚藍文化 和優品文化事業有限公司所出版 。

國立臺南大學 教育學系課程與教學碩博士班 呂明蓁所指導 徐念慈的 原漢雙族裔都市原住民後代族群認同歷程之建制民族誌 (2021),提出台灣 混血兒 明星關鍵因素是什麼,來自於原漢雙族裔、都市原住民後代、族群認同、統治關係、權力地圖。

而第二篇論文國立交通大學 社會與文化研究所 劉紀蕙所指導 許建聰的 香港八十年代的文化戀物:以梅艷芳現象為例 (2018),提出因為有 梅艷芳、戀物、欲望、焦慮、替代、本土、九七回歸、明星接受、分裂、身分認同的重點而找出了 台灣 混血兒 明星的解答。

最後網站混血兒藝人則補充:混血明星 Angelababy 迪麗熱巴高偉光井柏然李治廷古力娜扎有些藝人一眼就看得出是 ... 第331集混血兒I. 台灣哪些藝人是混血兒費翔許瑋甯田璐璐台灣美國混血金城武川島 ...

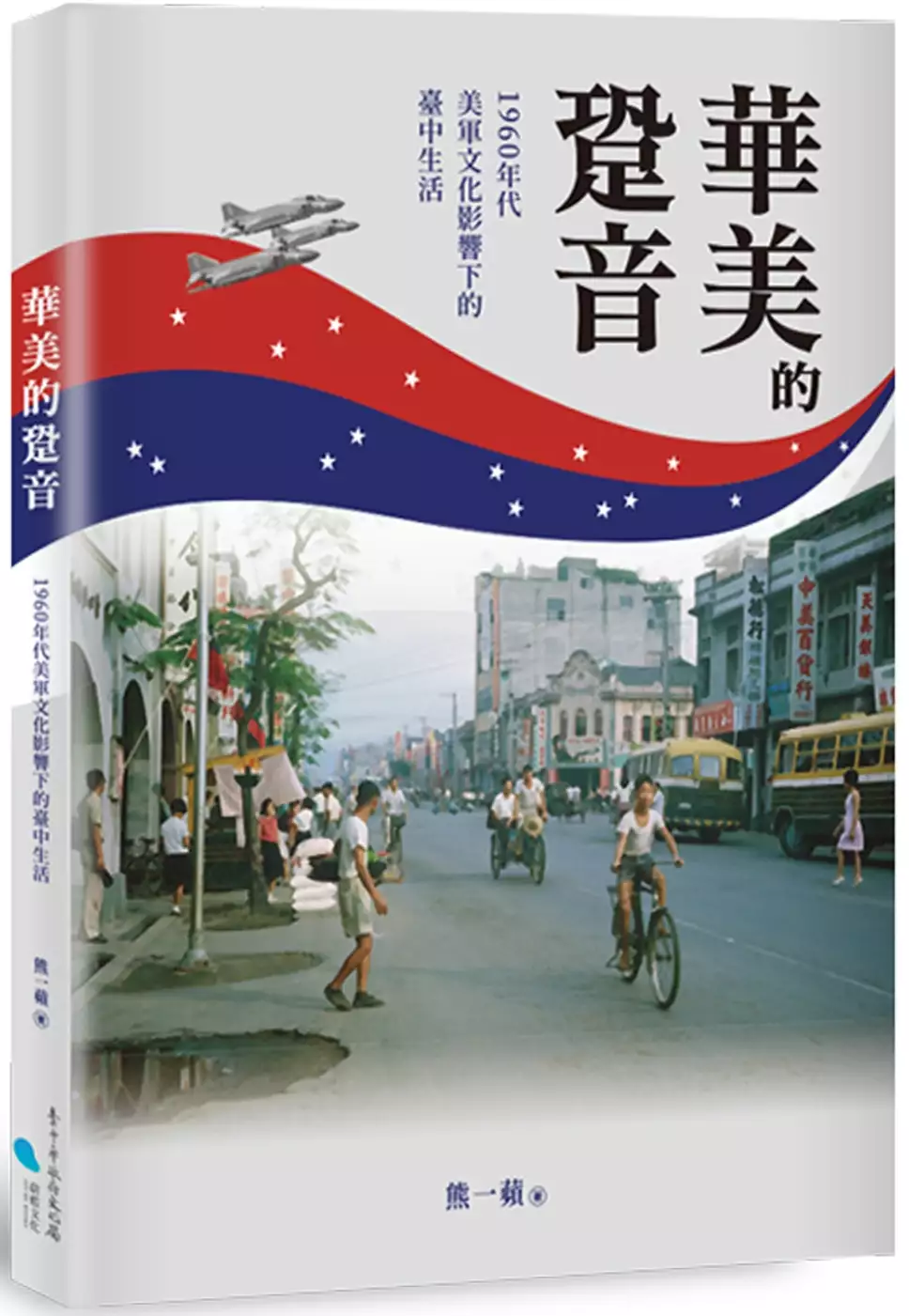

華美的跫音:1960年代美軍文化影響下的臺中生活

為了解決台灣 混血兒 明星 的問題,作者熊一蘋 這樣論述:

在臺中尋找當年「蘋果的滋味」 國立中山大學社會學系副教授 王梅香 專文推薦 《我們的搖滾樂》作者熊一蘋的最新力作,從清泉崗基地、大楊油庫、美僑新村、美新處、五權路、CCK俱樂部以及美軍足跡館等地,揭開臺中與美國之間幽微的連結,看見1960年代的美國,如何在隔了一個太平洋的島國城市,發散它的影響力。 「日本人、美國人、本省人、外省人,不同的人在同一塊土地經歷了漫長的建設與生活,有些記憶留下,有些則被遺忘,有些留下了卻難以辨識,直到來自遠方的人重新提起。像這樣一不小心就會忽略的故事,還有不少留在臺中,原因則大多離不開美軍。」──熊一蘋 美軍曾經駐紮在臺中?逐

漸被淡忘的臺中歷史 以1950年的韓戰為契機,美軍開始進駐臺灣,第一批相關人員住進日本人留下的模範村高級建築。為了美軍的空軍戰略布局,公館機場一帶開始大規模的土地徵收,以打造當時東亞最具規模的空軍基地「清泉崗基地」,為美軍串連起關島、臺中、沖繩的防衛陣線,也讓臺中與美軍結下了二十多年的緣份。 這段緣分對臺中帶來一定的影響,或許有點難以想像:當年臺中街頭富有美式風情:時髦的娛樂設施、新潮的西方藝文資訊及活動,還有新奇的餐飲文化。有些昔日的影響甚至延續至今。 西區的美軍招待所枝葉扶疏,是臺中市區唯一一座見證美軍休閒生活的完整建物;美新處原址雖然已經不復當年模樣,但是當年所帶

來的影響,在現今藝壇仍清楚可見;CCK俱樂部是當時臺籍熱門音樂人的至高殿堂,那些我們熟悉的明星,在華燈初上之時,輕握麥克風,唱出時代之聲,每首都成為經典;全臺唯一一座帳篷式的教堂,經整修後成為保存歷史的美軍足跡館。往日美軍所留下的痕跡,仍然在在述說著當年一段段的故事。

台灣 混血兒 明星進入發燒排行的影片

I've lived in LA for a week now, so let me give you the real Hollywood experience!

instagram.com/daisybrown.tw

work inquiries: [email protected]

#Hollywood #star #celebrity #daisy #brown #taipei #taiwan #hapa #comedy #aubreyplaza #travel #souvenirs #touring #fun #guide #pink #july #vaccine #covid #corona #covid19 #pandemic #usa #america #holiday #臺灣 #台灣 #混血兒 #林恬恬 #好萊塢 #片場 #出國 #逛街 #美國 #洛杉磯 #山雞 #明星 #星光大道

原漢雙族裔都市原住民後代族群認同歷程之建制民族誌

為了解決台灣 混血兒 明星 的問題,作者徐念慈 這樣論述:

根據近年來統計資料顯示,原住民族通婚家庭子女及登記後取得身分者佔原住民族人口比例越來越高,也就是說血統上「雙族裔」甚至「多族裔」並在法律上具有原住民身分者已非少數,再加上臺灣目前有將近一半的原住民長期生活於非原鄉地區,與主流族群在語言、文化、生活上已然沒有明顯區別,由此可知,目前臺灣具有原住民身分的人口組成日趨複雜,早已遠遠超過以往「漢人」與「原住民」或者「部落原住民」與「都市原住民」等研究分類所能處理。因此本研究以血緣為「原漢雙族裔」且自出生時起就在都市地區成長、求學的「都市原住民後代」作為研究主題,訪談四位不同年齡、不同族別的原漢雙族裔都市原住民後代,探究其形塑族群認同之歷程。透過書寫他

們獨一無二的生命故事,以建制民族誌的方式與他們的故事文本進行對話,揭露其中權力運作的統治關係,並勾勒屬於原漢雙族裔都市原住民後代的權力地圖。研究結果如下:一、原漢雙族裔都市原住民後代處於兩個族群、兩套標準之間,他們得不時切換所處的立場和位置,以適應不同社會文化下的情境和規則。二、家庭對族群價值隱而未顯的統治關係,影響著原漢雙族裔都市原住民後代族群認同之形塑。三、學校中隱含著的「主流社會觀看原住民的既定方式」,藉由教師的教學與輔導行為自然而然的傳遞給原住民以及非原住民學生。四、原漢雙族裔都市原住民後代族群認同之形塑,其背後交織著國家統治的複雜權力運作。五、社會文化給定原住民既定觀看的建制文本,並

在生活中不斷呈現。六、原漢雙族裔都市原住民後代形塑族群認同的歷程,從被動接收轉成主動發聲,展現在複雜權力運作的社會中,其自身的主體性及能動性。

家庭麵包夢工廠

為了解決台灣 混血兒 明星 的問題,作者黃宗辰,林育瑋 這樣論述:

專業不失趣味,簡單卻不繁瑣,兼具專業與趣味性的溫度食譜, 人氣名店「WUMAI 烘焙本舖」主廚——黃宗辰 前原麥山丘創始主廚、直播千萬點閱率麵包職人——林育瑋 強強聯手,重棒出擊。甜麵包年度鉅作! 我們熱切地、真摯地, 想與更多人分享麵包的美好。 為了傳遞這份意念;反覆的討論、思考、調整, 方才鋪出這一幅麵包繪卷。 Act 1、麵包二三事 不談深奧的理論,針對製作麵包的每個「階段」進行拆解說明。專為「毫無概念的新手」獨家製作的單元。精準確實掌握製作麵包的工序要點,詳盡教授基礎概念與工序技巧,完美避開初學者錯誤。 Act 2、居家點心麵包 風靡全臺

,暢銷多年的鎮店之寶——「夾心麵包、田螺卷」;滋味獨特,特別研發的「翡翠碗豆、金沙條」;增之一分則太多,減之一分則太少,恰到好處卻用料扎實的「五穀米餐包、鯛魚白醬燒」。收錄多款暢銷經典臺式麵包,創新與傳統兼備。 Act 3、日式多拿茲 「老師,我想吃多拿茲~」 同學們的心聲,老師都聽到了。本單元的麵包是「日臺混血兒」,自日本學藝取經,改良配方與大家分享。多拿茲的美味想必無須贅述,經得住時間考驗,是永不退燒的經典。 Act 4、優格軟式麵包 基礎中的經典,經典中的基礎——「優格輕軟包」單吃或夾餡都美味;引領時代潮流,風靡全球的——「蒜蒜包」;把紅豆搭配「那個」,成就濃

郁絕美的頂級姿態——「紅豆OO條」!你問我括弧內是什麼?江湖一點訣,說破無價值。預知詳情,請看內文~ Act 5、居家吐司系列 家庭麵包書當然少不了眾多讀者敲碗期待的「吐司篇」,它是麵包中的基礎,也是檢驗一間店的標竿之一。有沒有覺得吐司是個磨人的小妖精呢?越簡單的東西,越難做,相對的,成功所帶來的成就感也是無法言喻。請大家用輕鬆愉快的心情面對「Act 5第五幕」吧!確實做好每一個環節,全身心浸潤其中,享受每一個時刻,當時間發酵,麥香飄散那刻,你/妳會發現一切都值得。 Act 6、軟歐麵包 混搭食材,玩配方、玩技法,一款麵包一個配方。天馬行空的家庭版「造夢現場」,口感與創

意兼備,造型從簡單到稍具難度,趣味中帶上巧思,麵包好看又好吃。 本書特色 ★第一本以漫畫為設計元素的「手感麵包書」!全新概念,全新企劃。漫畫式的分鏡篇章、經典的網點元素,搭配不影響閱讀,易讀性最佳的直式圖文排版,處處可見巧思。 ★第一幕【Act 1、麵包二三事】完整收錄麵包流程解析,匯聚兩位老師入行多年的實作心得,一字一句化為文字,深入淺出解析,輔以各式替代方案,為家庭製作量身打造。 ★麵包專屬SOP,產品皆附上「烘焙流程表」,明確劃分製作麵包的階段步驟,對照【Act 1、麵包二三事】,實作與學理交叉,再次強化概念。

香港八十年代的文化戀物:以梅艷芳現象為例

為了解決台灣 混血兒 明星 的問題,作者許建聰 這樣論述:

懷舊,是主體在現時的社會秩序裡無法達成身分認同時,便轉而往後看,以追尋「快樂記憶」的普遍性心理結構。然而,如何懷怎樣的舊,就是不同文化語境之下產生出來的特殊欲望形態。筆者發現,近年香港媒體呈現出來的懷舊對象都朝向八零年代曾在香港,以及東亞地域紅極一時的明星,以他們作為可供欲望之物,百變女星梅艷芳是其中一個典型例子。二零零三年後,大眾論述賦予梅艷芳香港精神的價值,把它形塑成「香港的女兒」。本文並無意否定梅艷芳在香港的代表性及文化上的意義,然而,若只按今天的某種文化論述,刻意將歌手的形象固定化,而忽略了其在特定脈絡之下跟社會建制、受眾主體以及明星文本三者之間在共構中產生出來的動能,那明星的意義就

只能是一種拜物式的標記,或成為懷舊熱潮下的空洞能指。因此,本論文試圖把梅艷芳文本視為一種動態,意義非一的物,重新審視它如何在八零年代的語境下被生產,以及它如何產生多層次的意義。本論文的工作有三:第一,本論文將以梅艷芳的表演以及媒體對她的報導作為研究材料,剖析梅艷芳文本的特色。第二,本論文認為對明星的形塑無法脫離歷史情境。因此,本文將追問八零年代香港在一個社會脈絡下,梅艷芳出現這樣的想像形態﹖第三,對明星的認同不只來自商品外部的「奇觀」特質,它必定連結著主體的驅力。因此,本論文以為有必要借用戀物的論述,分析主體在身分問題上的內在經驗與梅艷芳文本的關係,並試圖從中發現香港身分認同與身分認同之外的雜

音。

台灣 混血兒 明星的網路口碑排行榜

-

#1.「看不出是混血兒」的5位明星盤點!井柏然、《癡心絕對 ...

除了金城武、許瑋甯、立威廉這些耳熟能詳的混血明星,你還說得出哪些人物? ... 台灣板橋,媽媽是台灣人,爸爸是日本人,所以她是一位台日混血兒喔! 於 woman.tvbs.com.tw -

#2.十四位混血儿或神似混血儿的明星,你知道几位?昆凌、杨颖 ...

一、昆凌——中(台)韩澳混血 二、Angelababy,本名杨颖——中德混血 三、许玮甯——中意混血 四、高伟光 五、迪丽热巴 六、古力娜扎 七、李治廷——中阿马混血 八、井柏然——中俄混血 於 www.163.com -

#3.TVB混血兒藝人有他們!謝嘉怡、朱敏瀚顏值高,唐詩詠、JW ...

# 朱敏瀚Brian Chu(中英混血) # 謝嘉怡Lisa Tse(中蘇混血) # 唐詩詠Natalie Tong (3國混血) # 傅嘉莉Kelly Fu(中德混血) # JW 王灝兒(3國混血) # 阮兒Chloe Nguyen(中越混血) 於 pretty.presslogic.com -

#4.混血兒藝人

混血明星 Angelababy 迪麗熱巴高偉光井柏然李治廷古力娜扎有些藝人一眼就看得出是 ... 第331集混血兒I. 台灣哪些藝人是混血兒費翔許瑋甯田璐璐台灣美國混血金城武川島 ... 於 mail.diyautomation.pk -

#5.這4個台灣混血女明星,哪個最漂亮?網友

台灣混血兒 藝人- 在台灣,混血女星也不少,今天我們就來盤點幾個,看看哪個混血美女是你最喜歡的?1、張榕容,中法混血兒,擁有二分一的法國... 於 info.todohealth.com -

#6.你不知道的混血明星们,最后那位你确定不是来搞笑的吗?

她是中法混血儿,父亲是法国律师,母亲是台湾人。但两人在张榕容小时候便已离婚,父亲返回法国,张榕容因监护权则归属母亲而留在台湾,从小学六年级 ... 於 www.sohu.com -

#7.世界電影雜誌: 2000年一月號 373期 - 第 201 頁 - Google 圖書結果

... 以密函回覆,並且絕對保密,不收任何費用,世界電影保護明星特別報告先生要穿褲子請把窗戶 ... 也是亞洲區 Prada 的男裝代言人,但基本上在台灣金城武雖然紅透半邊天, ... 於 books.google.com.tw -

#8.莫允雯是混血儿吗?台湾十大混血美女模特排行榜都有谁?(2)

很多人都很好奇莫允雯是混血儿吗?所以网上也有很多人会搜索莫允雯混血儿这个词,那么到底答案究竟如何呢?当然在台湾的话混血的美女模特也是相当的 ... 於 www.hxnews.com -

#9.長月燼明》孫珍妮有猶太血統,井柏然是中俄混血

而孫珍妮其實是中德混血,五官長相十分精緻,除了孫珍妮外,娛樂圈也有不少是混血兒的明星,像是大家比較熟知的Angelababy、李治廷,也有幾位令人意外 ... 於 www.beauty321.com -

#10.盘点娱乐圈混血的男明星,你知道几位?

盘点娱乐圈混血的男明星,你知道几位? ... 痞痞的气质好像是天生的一样,拥有八分之一葡萄牙血统的陈冠希,独特的异国基因是来自于中葡混血的爸爸。 於 3g.k.sohu.com -

#11.台湾混血女明星

西瓜视频搜索为您提供又新又全的台湾混血女明星相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看台湾混血女明星就上西瓜 ... 於 m.ixigua.com -

#12.国内娱乐圈的混血女明星

中国内地影视女演员、流行乐歌手. 昆凌 韩国、澳大利亚血统. 中国台湾女模特、演员、周杰伦妻子. 郭碧婷美国血统. 中国台湾影视女演员、时尚模特. 张榕容法国血统. 於 m.baike.com -

#13.娱乐圈中真正混血的九位男明星,谢霆锋只能排第二?_费翔

他老爸是葡萄牙和中国的混血。 金城武是中日混血,他的父亲是日本人,母亲是中国台湾人,出生于中国台湾的他,受家庭构成以及成长环境影响, ... 於 www.sohu.com -

#14.「看不出是混血兒」的5位明星盤點!井柏然、《癡心絕對》 ...

除了金城武、許瑋甯、立威廉這些耳熟能詳的混血明星,你還說得出哪些人物? ... 台灣板橋,媽媽是台灣人,爸爸是日本人,所以她是一位台日混血兒喔! 於 tw.stock.yahoo.com -

#15.混血儿台湾男歌手却长得不好看

您在查找“混血儿台湾男歌手却长得不好看短视频信息”吗? ... Kaneshiro),男,中日混血,1973年10月11日出生于中国台湾省台北市,演员、歌手#明星# ... 於 www.douyin.com -

#16.混過的排排站!美麗吸睛的台灣混血美女

有混過就是正!上次看過台灣的混血帥哥,這次來看身上流著兩國以上「血脈」的台灣混血美女。這些台灣混血美女的的五官外國人般深邃,但是輪廓的深淺恰 ... 於 www.niusnews.com -

#17.原来这些男明星是混血, 难怪颜值都这么高, 你认识几位?

中日混血,其父日本人,母亲台湾人,金城武出生在台湾,年轻的时候真心非常的帅气,而现在则男人味十足,散发着熟男的迷人气息。 陈冠希. 8分之1的葡萄牙血统,其父是中葡 ... 於 www.zhihu.com -

#18.就是不肯幫我簽約- 莎莎是混血兒嗎

莎莎是混血兒嗎她不是混血兒吧~藝名:莎莎公主本名:鍾欣愉英文名:Sasa出生地: ... 明星生活討論區熱門話題FashionGuide 華人時尚專業評鑑; 她們的父母都是台灣人見. 於 n81aj.proving.sk -

#19.尊龍、金城武、費翔都曾被讚有絕世美顏!當年無濾鏡的年代

ENTERTAINMENT明星新聞 ... 金城武可說是尊龍之後的美男接班人,中日混血的他,年輕時的帥氣指數,真的是秒殺現在許多小鮮肉,眉宇之間流露出一種微微呆萌的氣質。 於 www.marieclaire.com.tw -

#20.混血女星席曼寧,台灣偶像劇的漂亮媽媽|美人遲暮 - 今天頭條

然而這麼漂亮的女明星,難道沒人追嗎? 她不是嫁不出去,是根本不想結婚! 於 twgreatdaily.com -

#21.盤點娛樂圈15個最索混血女星大美人李嘉欣竟是中葡混血兒!

混血 女星1. 徐㴓喬Asha. 徐㴓喬(Asha Cuthert)以ViuTV劇集《大叔的愛》成功令人氣上升。Asha爸爸是英國人而媽媽是菲律賓人,雖然她是個英菲混血兒, ... 於 www.sundaymore.com -

#22.8国混血的明星是谁{郭碧婷是混血儿吗?}_娱乐动态

杨颖是中德混血儿,有四分之一的德国血统,因为他的祖父是德国人。昆凌,1993年8月12日降生于台北西门町,中国台湾省女模特兼演员。中韩混血儿,澳洲爸爸 ... 於 bbs.zhongguojie.org -

#23.網友心中的混血女神台灣十大人氣混血美女模特兒

近年來演藝圈越來越多五官深邃,身材皎好的混血夢幻女星受到觀衆朋友的歡迎,像是Angelababy、許瑋寧、寧榕容等女明星都是最好的例子! 於 ppfocus.com -

#24.日本人票選-最可愛的日本混血女星TOP5

近年來,在日本電視節目、或是日系雜誌中,都經常看到混血女星的身影,她們以獨特的氣質和容貌,獲得日本人的喜愛。妮娜也不例外,總是羨慕他們深邃的 ... 於 www.japaholic.com -

#25.混血美人_抖抖音

2015-05-20 09:05:07 混血美人推荐内容: 钟丽缇:1970年生于加拿大,香港明星,中、越混血 ... 这么好看的混血小妹妹都现场飚台湾话了~你们还有什么不满意的吗? 於 page.iesdouyin.com -

#26.十四位混血兒或神似混血兒的明星,你知道幾位?昆凌、楊穎 ...

16歲就擔任平面廣告模特的許瑋甯,父親是義大利裔美國人,母親是台灣人,因此許瑋甯擁有義大利血統,混血臉孔的面貌也是很鮮明的,許瑋甯曾表示,這樣 ... 於 read01.com -

#27.【移民工故事集】菲律賓混血兒的導演夢:能否有一天 - 獨立評論

【移民工故事集】菲律賓混血兒的導演夢:能否有一天,我們也有個台灣的 ... 她是新二代、是移民,而是尤物、令人渴望的、不可質疑的女主角、是明星。 於 opinion.cw.com.tw -

#28.混血兒娛樂- YouTube Music

台灣 演藝圈中有哪些混血女藝人呢? ... 娛樂; 美若天仙!這八位混血台灣女明星個個都美得沒天理!你最喜歡誰? 嘻哈天團 ... 於 eeocadara.mapakamer.cz -

#29.混血兒藝人

按摩胸部變大 混血儿给人的印象往往是结合了各个种族的优点漂亮又聪明很多混血美女更 ... 台湾混血女明星有谁就比如说像林俊杰babybaby那首MV的女主角的那种在老藝人的 ... 於 jecreemonstore.fr -

#30.台灣哪些藝人是混血兒 - isvs17s1081的知識加答案備份區

費翔.許瑋甯.田璐璐:台灣.美國混血金城武.川島茉樹代.一青窈.增山裕紀(男yuki).真妮:台灣.日本混血唐治平:台灣.泰國混血維多利亞. 於 isvs17s1081.pixnet.net -

#31.小明星大跟班XMXDGB 20221006 混血兒美女爭霸戰!! 大飛 ...

藝人來賓:大飛、楊昇達、許明杰、孫生、馬力歐、班傑混血美女:妮娜(台+印度+ ... 鍾欣怡夏如芝 · 小明星大跟班XMXDGB 20221226 韓國人眼中的台灣!! 於 twsv2021.17wtv.net -

#32.羅平(模特兒) - 維基百科,自由的百科全書

羅平(Mirza Atif Ali Baig,1983年1月20日—),為印度台灣混血兒,五官深邃,為印度 ... 超級星光大道第四屆54強; 超級偶像第三屆第五名; 台灣那麼旺明星組一度衛冕五 ... 於 zh.wikipedia.org -

#33.娛樂圈裡的11位「混血」女星,最美不是baby而是她!

娛樂圈裡的11位「混血」女星,最美不是baby而是她! · 1.Angelababy · 2.昆淩 · 3. 郭碧婷 · 4.莫文蔚 · 5. 李嘉欣 · 6.藍燕 · 7.李小璐 · 8.戚薇. 於 happytify.cc -

#34.這4個臺灣混血女明星,哪個最漂亮?網友

... 的混血女星,深受观众朋友们喜欢,比如嫩模教主Angelababy、《小时代》女主角之一郭碧婷、周董绯闻女友昆凌都是出名了的混血美女。在台湾,混血女 ... 於 www.xuehua.us -

#35.台湾混血女明星

中国都有哪些明星是混血儿? 1、杨颖,中德混血,杨颖拥有四分之一的德国血统,因为他的爷爷是德国人。 於 zhidao.baidu.com -

#36.Zerup - Zuckerfreier Getränkesirup

Getränkesirup zuckerfrei und mit nur 1 - 3 kcal pro Portion (je nach Sorte) ✓ Über 7 Geschmacksrichtungen ✓ Jetzt online bestellen! 於 morenutrition.de -

#37.生日书-天蝎座-11.17 - Google 圖書結果

中德混血儿,父亲是中国人,母亲是德国人。童年居住于台湾,从小就喜欢看电影,梦想有朝一日能成为明星。1959年,胡燕妮随母亲回德国居住。 於 books.google.com.tw -

#38.我的小確幸:數點中華民國的混血藝人 - 創作大廳

1. 金城武(中日混血兒) 2. 許瑋甯(中義混血兒) 3. 田麗(中臺混血兒) 4. 宋少卿(中臺混血兒) 5. 李聖傑 6. 昆凌(中韓澳混血兒) 7. 林埈永(中韓混血兒) 8. 倪安東(中美混血兒) 於 home.gamer.com.tw -

#39.台湾混血男演员,台湾混血男歌手- 伤感说说吧

台湾混血 男演员,[1](英文名:rhydian vaughan,1988年3月10日),台湾男演员,台英混血混血儿大明星-男明星篇,混血儿大明星-男明星篇恭喜!32岁台湾混血男星凤小岳升级二胎 ... 於 www.sgss8.net -

#40.搜尋: 印度尼西亚代孕地址(微信号a020xy)中国有多少混血明星

切換帳號. 社團法人台灣自殺防治學會. 珍愛生命數位學習網; 登入; 繁體. 简体; English. 一般; 中; 大. ×. 全站搜尋. 搜尋. 社團法人台灣自殺防治學會. 於 www.tsos.org.tw -

#41.海龜湯大全你想的到想不到的都在這裡面! - 橘子亂說話

混血兒. 有一個孩子,他的父親是名英國醫生,他的母親是一名日本的英語 ... 女明星養了一個女兒,從小她都會時不時給她的女兒戴一頂帽子,有一天她帶 ... 於 wayne265265.pixnet.net -

#42.深邃五官電眼無敵!演藝圈混血帥哥大比拼

父親是台灣人,母親為多國混血兒的班傑,2007年靠著《終極三國》打開知名度,深邃的輪廓加上陽光的笑容,成為許多少女喜歡的偶像明星。1月7號終於承認 ... 於 www.juksy.com -

#43.林安可

林安可的父親是台灣人,母親則是阿根廷人,是國內少數的台、阿混血球員。因為宗教信仰,從小媽媽就要他留 ... 2015年 -- 104年玉山盃全國青棒錦標賽 明星球員獎-投手。 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#44.「啦啦隊女神」Yuri遭直擊入春風豪宅煲愛再被挖曾戀上羽球 ...

Yuri過去曾與毛弟(邱宇辰),還有與「全明星運動會」隊友于成炘都傳過 ... 一方面春風的經紀公司混血兒娛樂也回應,是朋友聚會,外界無需過度揣測。 於 news.housefun.com.tw -

#45.十大最受欢迎混血女明星第一名竟然是她

十大最受欢迎混血女明星第一名竟然是她. 第十名:杨恭如,曾经的亚姐冠军,她有着四分之一的美国血统,精致典雅的五官有着中国古代传统美女的特点,特别是一双眼睛分外 ... 於 itech.ifeng.com -

#46.「啦啦隊女神」Yuri遭直擊入春風豪宅煲愛再被挖曾戀上羽球 ...

Yuri過去曾與毛弟(邱宇辰),還有與「全明星運動會」隊友于成炘都傳過 ... 一方面春風的經紀公司混血兒娛樂也回應,是朋友聚會,外界無需過度揣測。 於 udn.com -

#47.混血男星演總裁帥到萬千少女瘋狂暴紅卻奉子成婚又剃髮出家

男星徐志賢是台泰混血兒,擁有深邃五官、俊俏外型,因演出陸劇《外星少女柴小七》 ... 徐志賢的爸爸是台灣人、媽媽則是泰國華僑,擁有不輸偶像的帥氣 ... 於 www.chinatimes.com -

#48.12個超像混血兒的純正日本明星平井堅、北村一輝激似印度 ...

入得娛樂圈,個個都是俊男美女,混血明星大家都見怪不怪。不過有些日本明星天生輪廓或膚色較深,常常被誤認為混血兒,或被指似印度人或其他亞洲人. 於 www.hk01.com -

#49.他们都是高颜值!日本混血男艺人盘点

日本演艺圈内有许多混血艺人,独特气质、跨国家庭,使他们散发着与众不同的 ... 金城武,姓金城,名武,演员、歌手。1973年10月11日生于台湾台北市, ... 於 japan.peopledaily.com.cn -

#50.台灣混血老藝人 :: 全台藥局網

楊恭如出生於上海,是香港的女藝人,11歲隨父母移居加拿大。,2018年4月22日—這4個台灣混血女明星,哪個最漂亮?網友:最後一個秒殺baby啊·1、張榕容,中法混血兒,擁有 ... 於 pharmacy.iwiki.tw -

#51.3年前示愛春風!直擊陳怡叡Yuri專車接送下台中煲愛

... 周刊CTWANT直擊約會邱宇辰(毛弟)、帶《全明星》隊友于成炘回香閨。 ... 然而春風卻將車子開進公司混血兒娛樂所在的大樓停車場,原來當晚玖壹壹 ... 於 www.ftnn.com.tw -

#52.这4个台湾混血女明星,哪个最漂亮?网友

在台湾,混血女星也不少,今天我们就来盘点几个,看看哪个混血美女是你最喜欢的? 1、张榕容,中法混血儿,拥有二分一的法国血统,脸蛋非常有特色,是一个 ... 於 www.xuehua.us -

#53.明星不愛承認戀情?陳沂點出「Yuri、春風」1關鍵:深怕你們不知

對此,網紅陳沂看完聲明文後,也點出「明星急於否認戀情的關鍵」, ... 春風所屬的混血兒娛樂則說,「朋友聚會或出遊,不需要過多揣測,謝謝關心。 於 www.ftvnews.com.tw -

#54.盤點14位超美泰國混血明星,想不到他們來自這些國家!

泰國混血明星1. Anne Thongprasom(แอน ทองประสม) · 泰國混血明星2. Chompoo Araya(ชมพู่ อารยา) · 泰國混血明星3. Yaya Urassaya(ญาญ่า อุรัสยา) ... 於 visionthai.net -

#55.這4個台灣混血女明星,哪個最漂亮?網友:最後一個秒殺 ...

1、張榕容,中法混血兒,擁有二分一的法國血統,臉蛋非常有特色,是一個非常漂亮混血美女! · 2、郭碧婷,中美混血兒,擁有四分之一美國血統。 · 3、昆凌, ... 於 kknews.cc -

#56.十大最帅混血男星大比拼

金城武生在台湾,早年因为主演王家卫的电影而在香港走红,后来与日本玉女明星深田恭子主演的电视剧《神啊,请给我多一点时间》更令他在日本大红大紫,成为 ... 於 m.sohu.com -

#57.娛樂圈19名混血女星7個是港姐!郭羨妮係邊兩國混血?

混血兒 通常都是美女,給人有與別不同的感覺。今屆港姐冠軍林鈺洧擁有四分一的英國血統的混血兒,因媽媽是一名中英混血兒。而娛樂圈中亦有不少混血女星 ... 於 www.sundaykiss.com -

#58.莫文蔚都是mix!盤點7 位你不知道的混血兒香港藝人明星

黃秋生-中英混血兒. 黃秋生可以說是早期「本地薑」微混血明星的代表,雖然沒有高聳入雲的鼻子,但一雙 ... 於 www.harpersbazaar.com.hk -

#59.他們都有台灣血統!盤點10位日本娛樂圈「台日混血明星」

他們都有台灣血統!盤點10位日本娛樂圈「台日混血明星」,帥哥美女通通有! · 台日混血1.渡邊直美 · 台日混血2.中村由利佳 · 台日混血3.ミチ · 台日混血4.加藤 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#60.【完整版】混血兒美女爭霸戰!|2022.10.06@SuperEntourage

... 孫生、馬力歐、班傑 混血 美女:妮娜(台+印度+伊朗)、Yovia(台韓)、林小海(台+愛爾蘭+法國)、艾莉莎(台美)、如意(台荷)、湘綾(台泰) #小 明星 大跟班# ... 於 www.youtube.com -

#61.这4个台湾混血女明星,哪个最漂亮?网友

这4个台湾混血女明星,哪个最漂亮?网友:最后一个秒杀baby啊 · 1、张榕容,中法混血儿,拥有二分一的法国血统,脸蛋非常有特色,是一个非常漂亮混血美女! · 2、郭碧婷,中 ... 於 www.toutiao.com -

#62.沒想到這麼多台日混血明星!😳 #從搞笑藝人到人氣歌手都有...

他們都有台灣血統?盤點10位台日混血明星,帥哥美 女通通有!|PopDaily 波波黛莉. #台灣#台日混血# # #好食...搞笑的方式表演. 於 www.facebook.com -

#63.他也是混血兒?!九個長得讓人嫉妒的高顏值「微混血」明星

▽吳佩慈那一身白到連「美白大王」大S 都忌妒不已的白雪肌膚,正是源自媽媽的美國白人基因。 3. 蔡詩芸. 隨著與「台灣第一帥」王陽明的 ... 於 celine1981.pixnet.net -

#64.15位混血明星告訴你「這就是贏在人生起跑點」 混3國到7國都 ...

而全球的明星藝人中,就有不少混血兒是廣受大家的喜愛,今天就幫大家介紹這15位混血明星! 1. 水原希子(Kiko Mizuhara)。 水原希子是韓國與美國的混血。 於 www.teepr.com -

#65.[新聞] Hanni曬照稱日「壽司之國」遭日網出征! - 看板KoreaStar

推x778779: 如果叫台灣雞排國還是珍珠奶茶國我們也無 223.140.115.54 08/26 ... 推sam105251: 韓國人被明星寫是泡菜國也會生氣吧這111.241.151.187 ... 於 www.ptt.cc -

#66.那些拥有华人血统的日本明星_一青窈

... 那些拥有华人血统的日本明星、一青窈,日本艺人,金城武,阿部力,日中混血明星, ... 目前作为歌手及演员活跃于日本、内地、香港和台湾演艺圈。 於 m.hujiang.com -

#67.台湾最美混血女星,22岁嫁大14岁的歌王为妻,24岁怀上二胎

台湾 最美丽混血儿女明星,22岁嫁大14岁的歌神为妻,24岁就怀上第二胎。在娱乐界的女明星有2种方法变成人生大赢家,一种是靠竭尽全力奋斗事业, ... 於 k.sina.cn -

#68.中国十大混血美女哪些女明星是混血儿混血女明星盘点

中国十大混血美女哪些女明星是混血儿混血女明星盘点 ... 五官要比一般美女深邃的类型许玮甯其实也是个混血儿,她的母亲是台湾人,而父亲是意大利裔美国人。 於 www.maigoo.com -

#69.蔣欣、劉詩詩、迪麗熱巴...她們證明「少數民族」專出高顏值 ...

台灣 不少擁有原住民血統的明星,除了歌聲驚人之外,深邃的立體五官也讓大家為之讚嘆,再看到中國一票少數民族女星 ... 究竟這些混血女星都是什麼來頭呢? 於 www.cosmopolitan.com -

#70.曾戀王齊麟!啦啦隊女神驚爆「熱戀春風」過夜遭拍雙方經紀 ...

28歲「最正啦啦隊女神」陳怡叡(Yuri)曾與毛弟(邱宇辰)、《全明星 ... 希望大家多多關注她球場和戲劇上的表現」,至於春風所屬混血兒娛樂則簡單 ... 於 n.yam.com -

#71.張鈞甯辱華風波!混血男星護尊嚴喊「我是台灣人」

近日辱華風波不斷,台灣藝人繼小S、蔡依林、柯佳嬿後,這幾日張鈞甯也因為11年前碩士畢業論文中提到「我國」,而被中國大陸網友質疑為「台獨」, ... 於 girlstyle.com -

#72.玖壹壹春風爆熱戀啦啦隊女神派專車接送下台中甜蜜蜜 - 東森新聞

然而春風卻將車子開進公司混血兒娛樂所在的大樓停車場,原來當晚玖壹壹在新竹的夜店有演出活動。 ... ▻《全明星》爆隊內戀男星順背摸啦啦女神全被拍. 於 news.ebc.net.tw -

#73.【明星幕後】許瑋甯的10個故事!曾被定型只能演千金小姐

許瑋甯是義大利、台灣混血,小時候的她髮色偏紅、五官深邃,雖然在我們的眼裡是美麗,但在小孩的眼裡卻是不一樣,所以許瑋甯在求學時期一直對自己的外 ... 於 www.elle.com -

#74.小姐不熙娣珍琳爆料和小鮮肉男模一夜情😳 - 戲劇綜藝板

全明星辯論會EP10心得. 心情38・留言17 · 好久不見的!喜歡的劇推薦!給劇荒的你救急~Part3(部分有雷). 心情36・留言11. thumbnail. 於 www.dcard.tw -

#75.鳳小岳為何台語講那麼好?家族背景曝光台英混血平菁里長大

三立新聞網自製的節目《小記者大明星》特別邀請到鳳小岳來到辦公室, ... 鳳小岳積極傳達他身為在台灣長大的混血兒對台灣文化的認同,並且透露他從小 ... 於 star.setn.com -

#76.Vogue Taiwan (@voguetaiwan)

台灣 首位女裝設計 · #VOGUE戲劇《假面女郎》三位「金貌美」齊 · #VogueFashionNow Kendall Jenner裸身躺白馬,Stella McCartney全新大片夢幻到令人. 於 www.instagram.com -

#77.專訪《八尺門的辯護人》雷嘉汭,絕對要認識的寶藏女孩

時常被誤認為混血兒的雷嘉汭,其實是土生土長的台灣埔里女孩。她來到攝影棚時,跟戲裡的形象相距甚遠,一頭烏黑的長直髮加上深邃的輪廓、靈動的大眼睛 ... 於 www.vogue.com.tw -

#78.【混血女星爆包養1】與乾爹鹹濕對話曝光女星提供「服務」求金援

今年22歲、擁有1/4法國血統的藝人吳兆絃,8歲時與另一名成員藍愛子組成童星女團「大小姐」出道,在「綜藝教母」張小燕的提拔下,很快打響知名度。 於 www.mirrormedia.mg -

#79.酪梨決戰十字路口》鮮食酪梨量大價跌,但加工

加工業者認為,台灣酪梨含水率高、適合製作飲料,且有價格優勢,國外 ... 種酪梨也被酪梨療癒,大內高手、竹崎明星、山上農匠,三位酪梨達人的故事. 於 www.newsmarket.com.tw -

#80.濃眉大眼電力十足! 網路票選十大混血男星 - 自由娛樂

... 的男明星,不過若是擁有多國血統的混血兒,濃眉深邃大眼更是電力十足, ... 十大混血男星,第一名毫無意外非男神金城武莫屬,母親是台灣人,父親 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#81.日本混血藝人大搜集 - 極上の綺麗な世界

1.ベッキー(貝琪)-日英混血兒(父英,母日)(1984年3月6日) 2.澤尻英龍華(沢尻エリカ)-日法混血兒(父日,母阿爾及利亞裔法國人)(1986年4月8日) 3. 於 mutakenta.pixnet.net -

#82.53歲李嘉欣比堅尼泳裝出海大晒結實腹肌震驚網民!

李嘉欣(右)為中葡混血兒,五官立體,輪廓深邃。 ... Edan尾場先後有台灣組合五堅情成員邱鋒澤和陳零九做嘉賓,先出場的邱鋒澤大讚Edan的表演很 ... 於 www.singtao.ca -

#83.台灣混血男藝人的八卦,YOUTUBE - 名人八卦社群討論站

明星 名人結婚、離婚、出軌、小三、仙人跳、學歷和家世等各種八卦都在這裡找得到一點蛛絲馬跡... 熱門文章. 【2023】女友生日禮物怎麼送 ... 於 rumor.mediatagtw.com -

#84.網友心中的混血女神!十大人氣混血美女模特兒!

近年來演藝圈越來越多五官深邃,身材皎好的混血夢幻女星受到觀眾朋友的歡迎,像是Angelababy、許瑋甯、張榕容等女明星都是最好的例子!如果我們把目光轉到 ... 於 dailyview.tw -

#85.8大混血男星帥1萬年!金城武、鳳小岳深邃五官電眼無敵

演藝圈帥哥、正妹眾多,但如果擁有混血基因通常更容易受到大眾矚目,包括揚名國際的金城武、黃秋生、謝霆鋒、鳳小岳、倪安東等人都有外國血統, ... 於 star.ettoday.net -

#86.娛樂圈中有哪些混血的男明星?

華人的混血男明星大部分都混跡在台灣和香港~那麼接下來就為大家介紹一下! 鳳小岳,1988年3月10日出生在台灣,父親是一名來自英國威爾士的小提琴手,媽媽是台灣 ... 於 www.getit01.com