台積電南科18廠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王麗娟寫的 影響:11個故事 可以從中找到所需的評價。

另外網站台積電南科18廠再傳工安意外5工人趕工墜落兩重傷住院也說明:台積電南科18廠 再傳工安意外,五名工人今天在P6廠區一樓趕工裝置通風管線,疑天花板骨架坍塌墜落4到5公尺地面,1人昏迷、送醫後恢復意識;溫姓、吳姓 ...

中華大學 企業管理學系 葉鳴朗所指導 史材鑫的 人工智慧成像輔助水電水管管理之研究 (2019),提出台積電南科18廠關鍵因素是什麼,來自於水電管理、建築工程、人工智慧、物料管理、成本、辨識技術。

最後網站台積電南科18廠設備工程師 - 工作板 | Dcard則補充:剛剛人資打電話來約明天電話面談請問該注意什麼嗎? - 台積,工程師,工作,面試.

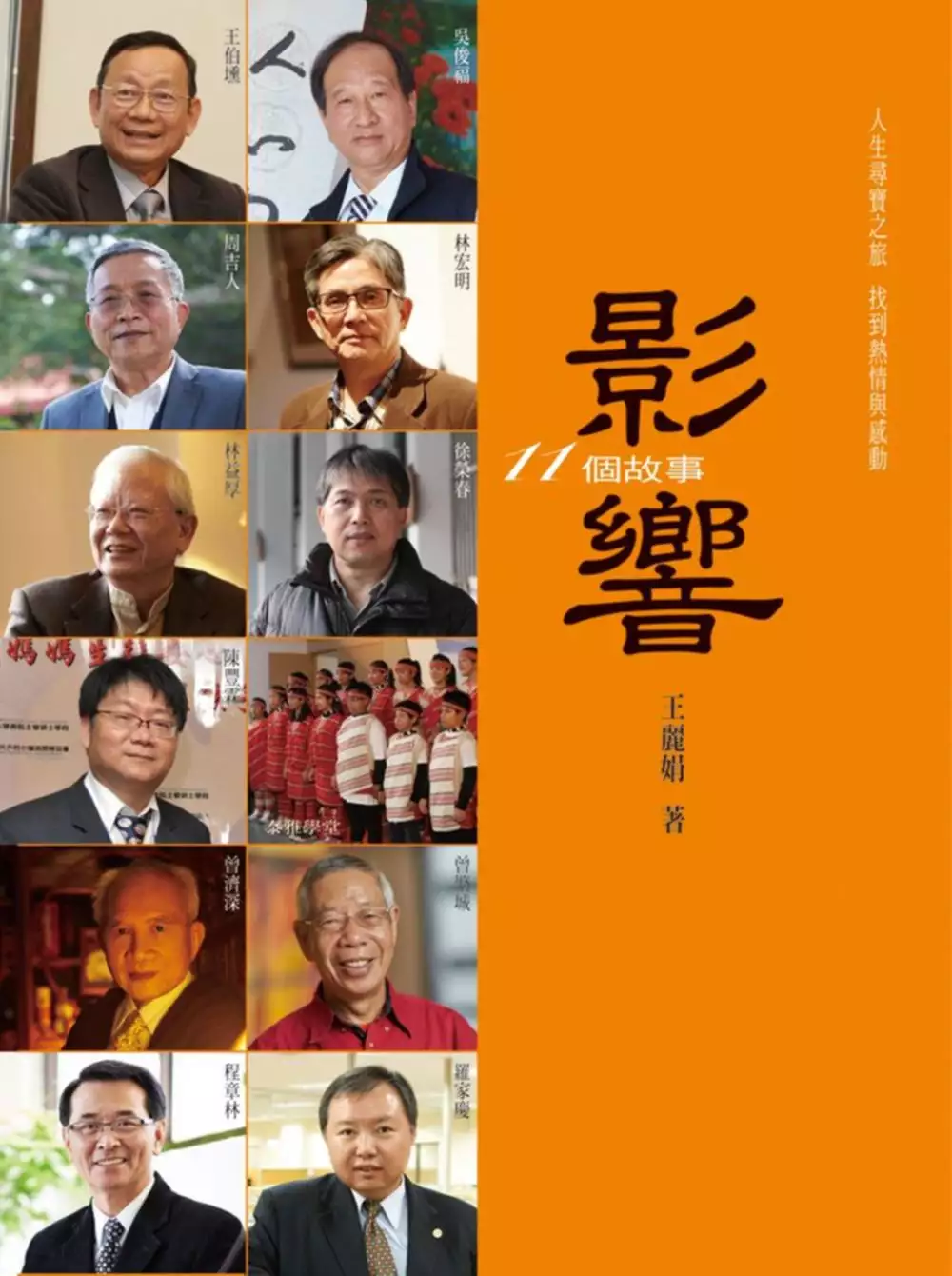

影響:11個故事

為了解決台積電南科18廠 的問題,作者王麗娟 這樣論述:

專訪過無數精彩產業人物的作者,以溫暖平實的筆觸,邀請她的來賓分享深入精采的故事。期待為探索人生的年輕人,帶來深具影響力的故事。 作者簡介 王麗娟 o 產業人物Wa-People 主筆 o 信守媒體道德與社會責任 曾任 o 益世廣播電台 主持人 o 宏碁集團第三波文化 總編輯 o 電子時報 新竹辦事處主任 曾獲 o 雜誌金鼎獎 三座 o 宏碁龍騰科技報導獎 現任 o 2008創辦「宏津數位」,成立「產業人物Wa-People」平台 o 2009起,擔任「IC之音」FM97.5主

持人 o 2013出版著作「施敏與數位時代的故事」 o 2014出版著作「影響-11個故事」 第一個故事 創業四十年 打造幸福企業 -富強鑫集團創辦人 王伯壎 第二個故事 公職到產業 人生路更寬 -台灣樫山(KASHIYAMA)副董事長 吳俊福 第三個故事 飲水思源 深耕軟實力 -交大思源基金會執行長 周吉人 第四個故事 走出內山 踏上台日交流平台 -台日產業技術合作促進會副理事長 林宏明 第五個故事 台西到台北 社會學的奇幻旅程 -中華民國永續發展學會理事長 林益厚 第六個故事 在孩子心中

栽一株苗 -「泰雅學堂」第一屆總幹事暨錦屏國小校長 徐榮春 第七個故事 三心三意 守護心臟健康 -台灣先天性心臟病關懷協會理事長 陳豐霖 第八個故事 創意清廉 HiNet之父 -中華電信HiNet之父 曾濟深 第九個故事 藝術心築 人生盛宴邀您入場 -台積電文教基金會董事長 曾繁城 第十個故事 成就熱情 戲劇化的產業人生 -工研院影像顯示科技中心主任 程章林 第十一個故事 驚艷國際的 太陽光捕手 -太陽光電集團創辦人 羅家慶 序 一本必讀的好書 一句話,一個念頭,往往改變一個人的一生,「影響

-11個故事」書中的每個故事,點點滴滴都是啟發。 科學園區遍地開花。竹科、中科、南科為國內經濟成長的重要力道,其中人才更是產業發展、創新最重要的因素。麗娟長期在這塊園地耕耘,採訪過無數成功的科技人士,對於產業人物的撰述描繪,尤其深刻。 沈國榮 台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長 序 人生尋寶之旅 找到熱情與感動 「找到自己熱情所在」像是為人生尋寶之旅,瞄準了方向。 令人敬佩的成功人士,無論他的工作或職業是什麼,幾乎都能在他們身上找到兩個關鍵,「熱情」與「感動」。 書中介紹的人物,都找到全心全意投注熱情的目標。他們朝著目標,過程雖有挑戰與波折,但方向從

未改變,並以十年、二十年、三十年、四十年的時間,日復一日持續努力,累積出精彩的成績。 曾子章 國立清華大學校友會理事長 -台積電文教基金會董事長 曾繁城登山解壓 填詞托情台積電創業後,以13年的時間,將技術能力追上國際大廠。負責技術管理的曾繁城說,在工作很忙、壓力很大、而良率還不夠理想的時候,他就去爬山。他認為,爬山的確可以紓解壓力,是項相當好的運動。早期尚未體會登山樂趣的曾繁城,對爬山甚至有點嫌惡,總覺得那是浪費時間。豈知1986年開始爬第一座百岳「中雪山」之後,他竟踏遍台灣半數百岳,還被山友們譽為「登山界的老奇葩」。積極延攬人才回顧歷史,建國、強國之道,首重舉賢納才。80年代

,海外學人很少願意回台灣,對於晶圓代工的前途並不看好。但曾繁城堅持,為了技術自主,讓技術迎頭趕上,研發人才一定要從外國找人。終於,第一批大將,蔡能賢、林茂雄、林坤禧、蔡力行。在1989這年,向台積電報到。曾繁城還記得,遊說蔡力行加入台積電始於的1987年,當時台積電成立不久,遊說沒有成功。-富強鑫集團創辦人 王伯壎成家 勇氣十足的新娘創業之前,王伯壎帶著三個弟弟過生活,薪水三千多元。除了小弟太小無法工作,二弟及三弟分別賺一千多元及八百元,兩人都讀夜間部。身為大哥的王伯壎,下班後還要替弟弟們煮飯、洗衣服。他常跟三個弟弟說,大家要一起努力工作,母親在外替人幫傭很辛苦,希望可以早日接媽媽回家團圓。

到了適婚年齡的王伯壎,雖然媒人為他介紹了不少對象,但女方一得知婚後必須跟三個小叔同住,都紛紛打了退堂鼓。王伯壎暗自祈禱,未來的太太不但能為四兄弟洗衣燒飯,最好還能自己有收入。結果,老天爺似乎聽到了這個請求。-中華民國永續發展學會理事長 林益厚遲來的榮譽 終生肯定2011年,第18屆「東元獎」頒獎給林益厚,一個苦讀出身的公務人員,以努力與信念,獲得這份終生肯定。這份遲來的榮譽,讓人不禁聯想起2002年,當時擔任營建署署長的林益厚,因拒絕「關說」,竟收到降職通知,於是決定在59歲提早退休的往事。

人工智慧成像輔助水電水管管理之研究

為了解決台積電南科18廠 的問題,作者史材鑫 這樣論述:

在目前傳統建築工地中,沒有一套有系統與可行性的水電管理系統,大都以傳統經驗法則在管理。再者,在人力的調度上,當台灣因少子化與人口老化,致使建築工人不易招募,即使有招募到人員,也因工作工時長、案子的銜接不穩定或建案常因不同地點,員工須配合到處移動,使得工人很容易流失。要訓練一位動手又動腦的員工,著實不易,這也造成水電包商很大困擾的管理問題。人才是公司的命脈之一,透過選才、訓才、用才與留才,四大策略,可以讓公司業務蒸蒸日上。一般傳統建築工地工人的素質不高,因此高科技公司也很難瞭解傳統建築工地的問題。產業要升級有很大的困難度。學生本身是水電背景出身,對水電的管理缺失,有一定的暸解,想學習並搭配現代

一些科技技術,不僅在人才的訓練時間可以縮短,更可幫助水電物料的管理。有人有提到,水管可以用條碼辨識作為輔助,但在目前銷售的水電水管上,沒有此功能。另外,在工地因水管搬運,常會有摔水管或日曬雨淋等真實現象,用貼的二維條碼會剝落,即使用油墨印上,也會掉漆,還要買光學辨識機來辨識,會大大增加水電成本。而手機,目前應是人手一機又是吃到飽的服務,非常普遍。倘若能以手機作為辨識的儀器,可以在不增加成本之下,就能提升管理效能,應是一個較為可行之道。有此想法,發現目前最夯的人工智慧(Artificial intelligence, AI)辨識系統,是一個可行性的方法,可以引進至建築工地的水電管理輔助。接著,學

生先將建築工地在水電方面的問題,以魚骨圖作闡述,瞭解本身產業的問題,抽絲剝繭後,可以解決的,先按步就班解決之。需有較深的管理技術輔助的,再尋求有AI技術能力的團隊幫忙。目前學生將水電專業知識與需求,與此團隊做討論與合作。先以8種不同水管管徑的大小作AI辨識,剛開始先用標準光源下的水管管徑攝影取樣,帶入AI程式辨識,成為一個標準範本,之後以手機在30公分內的範圍,作不同位置變動(手機與管徑距離:10、20、30公分)、角度變動(垂直、5°、30°、45°、60°等夾角)、光線暗亮(模擬早上、中午或傍晚時的光強度環境)並有水滴在管徑上等測試條件,模擬不同可能發生在工地的狀況,將所拍攝的照片透過無線

網路,上傳至主機PC電腦(含有GPU裝置),作水管辨識,以測試此程式的可用性。最後,將以統計學上的平均值、標準差並信心度,做此程式是否達到可運用在工地管理使用的依據。另外,每一個管徑也將至少有10張以上的手機圖案做學習辨識,讓程式都能適應真實的工地環境。結語,傳統建築工地的水電管理,是一般性的經驗管理而已。當有些水電物料的備料不足、被偷竊、或誤用等,都可能造成建築工程的延宕、財務損失或交屋後的住戶們抗議(因管徑用錯等),也可能造成建築商譽的損傷,很難去彌補。引用此AI的辨識技術,可以有效地提升傳統建築工地,在水電材料上的管理有長足的貢獻,預估有形成本(水管物料的管控與浪費)可以省下10%或以上

,而無形的時間(因浪費於溝通與開會討論上)也可省10%以上。若此技術可以更成熟應用時,也許可以延伸至其他水電相關的物料管理,節省其他管理成本,因此,提起此構想,做為此次論文研究的主軸。

想知道台積電南科18廠更多一定要看下面主題

台積電南科18廠的網路口碑排行榜

-

#1.台積電晶圓十八廠座落南科今第一期動土

台南市長李孟諺表示,南科已有二座台積電晶圓廠,共帶動1萬多的就業人口,感謝台積公司今日啟動另一新的晶圓廠興建,這對台南地區的經濟發展有莫大助益,感謝台積電的加碼 ... 於 www.idsmag.com.tw -

#2.台南台積電18廠電話 - 餐飲貼文懶人包

台積電18廠 電話完整相關資訊- 數位感。 晶圓六廠. 74144台南科學工業園區南科北路1號. 電話:+886-6- 5056688 傳真:+ ... 於 diningtagtw.com -

#3.台積電南科18廠再傳工安意外5工人趕工墜落兩重傷住院

台積電南科18廠 再傳工安意外,五名工人今天在P6廠區一樓趕工裝置通風管線,疑天花板骨架坍塌墜落4到5公尺地面,1人昏迷、送醫後恢復意識;溫姓、吳姓 ... 於 udn.com -

#4.台積電南科18廠設備工程師 - 工作板 | Dcard

剛剛人資打電話來約明天電話面談請問該注意什麼嗎? - 台積,工程師,工作,面試. 於 www.dcard.tw -

#5.台積電5nm「關鍵18廠」浮出水面平均每1.5小時部署1部機台

基於台積電現在規劃,南科14廠和18廠分別專注12nm和16nm製程技術,以及5nm和3nm技術,而中科15廠則是負責28nm和7nm製程技術。 這座5nm晶圓廠從啟動到 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#6.揭祕!蔡英文親訪的南科18廠台積電決戰三星的祕密武器? - 財訊

台積電 位於南科的18廠,是目前台積電決戰三星的關鍵。 一位台積電員工觀察,這座廠2019年3月宣布試產後,「外面還在施工,裡面就已經開始裝機試產 ... 於 www.wealth.com.tw -

#7.「這是忙碌的起點!」台積電南科三奈米上樑 - 數位時代

而台積電的晶圓十八廠更將會是三奈米的主要生產基地。透過半導體架構的創新,台積電從五奈米又往前推進了一個全世代製程。三奈米又將成為全球最先進的 ... 於 www.bnext.com.tw -

#8.台積電南科18廠5工人墜樓勒令停工 - 民視新聞

台積電南科18廠 ,P6廠正在興建中,預計今年下半年開始投入量產,沒想到過年前發生工安意外!有5名工人,在一樓天花板,安裝通風管時,突然發生坍塌,5 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#9.臺積電18廠電話 - Msbdy

臺積電18廠瀝青混凝土施工,有仟土木包工業,臺南瀝青工程,臺南瀝青, ... 包括將在南科擴建5奈米晶圓廠及興建3奈米晶圓廠,以及在竹科興建研發晶圓廠及2奈米晶圓廠,以. 於 www.msbdyco.co -

#10.台積電南科晶圓18廠動土引航5奈米製程推升南科與竹科形成 ...

【大成報記者羅蔚舟/南科報導】南科大步跨進半導體產業重鎮新紀元!台積電在台灣第4座超大型12吋晶圓廠,計畫將為客戶生產最先進5奈米製程的晶圓18廠 ... 於 n.yam.com -

#11.想當台積電員工嗎?南科18廠動土再添4000職缺

好房網News林美欣/整理報導. 台積電(26)今日在南科舉行晶圓18廠第一期廠房動土典禮,董事長張忠謀親自主持。台積電這座5奈米製程的晶圓18廠一到三期 ... 於 today.line.me -

#12.買屋【近台積電18廠三房】台南市安定區蘇厝 實價登錄比價王

近台積電18廠三房 · 建物/ 38.2 坪型態/ 電梯大樓社區/ -- · 主建物/ 24.74 坪格局/ 3房2廳2衛車位/ 無車位 · 土地/ -- 坪樓層/ 2 / 5 樓屋齡/ -- 年 ... 於 buy.houseprice.tw -

#13.台積電:南科5奈米晶圓18廠第一期、明年Q1完工裝機

公開資訊觀測站重大訊息公告. (2330)台積電台積公司持續深耕台灣共創經濟成長與環境永續-晶圓十八廠座落南科引航五奈米製程. 1.事實發生日:107/01/26 於 www.moneydj.com -

#14.台積電5奈米製程南科晶圓18廠動土 - 公視新聞網

半導體大廠台積電,今天在南科舉行5奈米製程、晶圓18廠動土典禮,這也是董事長張忠謀任內,最後一次動工興建工廠。 張忠謀說,台積電18廠,代表台積電 ... 於 news.pts.org.tw -

#15.南科台積電工作職缺/工作機會-2022年5月-找工作就上1111 ...

公司主要在南科台積電F18廠:作業內容為設備組裝。 2. 餐費、加班費、獎金另計3. ... 誠徵:管路配置人員(學徒) 工作地點:台南南科台積18廠(善化) 誠徵人數:數名- ... 於 www.1111.com.tw -

#16.台積電3奈米落腳高雄》南科地不夠用! ... - 風傳媒

南科 主要生產基地為18廠,第一期為18A的P1、P2、P3,已量產5奈米;第二期的P4主要正在量產5奈米,以及小量試產(mini-line)3奈米,5奈米年底月產能最少12 ... 於 www.storm.mg -

#17.快訊/台積電南科廠傳工安意外5工人墜樓輕重傷送醫 - 三立新聞

最新消息!台積電南科18廠28日清晨4時許驚傳工安意外,5名工人在裝置通風管線作業時不慎墜落5公尺高的地面,造成2重傷、3輕傷,1名工人一度命危, ... 於 www.setn.com -

#18.台積電南科18廠工人墜樓身亡台積電:停工調查中 - Newtalk新聞

預計於今年完工的台積電晶圓18廠今(22)日傳出憾事,一名廠房施工人員墜樓身亡,台積電表示,工程會暫時停工,在不影響工程進度的狀況下, ... 於 newtalk.tw -

#19.晶圓十八廠5奈米製程傳停產台積電澄清絕無此事 - 鉅亨

晶圓代工龍頭台積電(2330-TW) 傳出昨(29) 日晚間南科晶圓18 廠5 奈米全廠停產,對此,台積電今(30) 日直呼「傳言太誇張」,並澄清絕無此事, ... 於 news.cnyes.com -

#20.台積電南科18廠工安意外5工人墜5米鷹架送醫勒令停工

台南市消防局表示,28日清晨4點20分接獲報案,台積電18廠工安意外,樓,到場立即將受傷5人送麻豆新樓、安南等醫院救治,其中溫姓、吳姓兩工人因骨折、骨盆 ... 於 www.chinatimes.com -

#21.台積電南科18廠工安意外5工人5米高墜地輕重傷!勒令停工 ...

(新增:台積電說法) 台積電南科18廠工安意外!有5名工人今天清晨4時許在一樓天花板上趕工安裝通風管時,突遭遇坍塌,自約5米高墜地,1人當場昏迷, ... 於 tw.appledaily.com -

#22.[請益] 台積電南科智慧製造工程師 - PTT 熱門文章Hito

請教版上的前輩先進:(1)台積電南科廠的智慧製造工程師,其職務是在做什麼的呢 ... 18F 推qazxc1156892: https://i.imgur.com/rftpbyc.jpg 05/15 00:49. 於 ptthito.com -

#23.張忠謀的「告別作」落腳南科台積電的祕密武器,如何撼動台灣 ...

南部科學工業園區的最北端,正轟轟隆隆趕工中的是台積最新的18廠,將成為世界第一條真正將EUV大規模投入實戰的產線,在明年第一季量產5奈米製程,領先 ... 於 www.cw.com.tw -

#24.台積電南科18廠工安意外5傷勒令停工| 社會 - 中央社

台積電南科18廠 今天凌晨4時許發生工安意外,5名工人疑因天花板骨架坍塌,從4公尺至5公尺高處墜落後受傷,送醫時意識清醒,無生命危險。 於 www.cna.com.tw -

#25.「台積18廠」找工作職缺-2022年5月|104人力銀行

2022年5月19日-20 個工作機會|工安人員(南科台積電14、18廠)【速達興業股份有限公司】、迷客夏台南台積電18廠正職人員【迷客夏台南民族店_秀秀茶行】、水電技工【允 ... 於 www.104.com.tw -

#26.台積電南科18廠工安意外! 「天花板塌陷」2工人重傷3輕傷

台積電南科18廠 ,P6廠正在興建中,預計今年下半年開始投入量產,沒想到春節前疑似為了趕工,發生工安意外!有5名工人,凌晨4點在一樓天花板, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#27.台積電投資臺南新建南科十八廠

台積電 投資臺南新建南科十八廠. 全世界知名專業積體電路製造服務商台積電公司所屬南科廠晶圓十八廠第一期新建工程於本(107)年1月26日隆重舉辦動土典禮活動。 於 economic.tainan.gov.tw -

#28.南科台積電18廠傳工安意外兩人被強鹼濺傷 - CTWANT

台南科學園區台積電18廠20日中午傳出工安意外,2名20多歲男性工作不慎被TMAH(氫氧化四甲胺)噴濺到,1人手掌受傷,1人手腕及臉部受傷,兩人意識清楚 ... 於 www.ctwant.com -

#29.傳台積電南科有員工確診台積:匡列人員居家隔離不影響公司營運

他也提到,晶圓18廠將會是3奈米的主要生產基地,證明台積電用半導體架構的創新,將技術從5奈米又往前推進了一個全世代製程,3奈米將成為全球最先進的邏輯 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#30.影/南科台積電新廠工安意外一昏迷一死亡 - NOWnews今日新聞

初步調查,工安事故現場為南科台積電18新建中廠房室內地下二樓槽體,工人有綁確保繩,掉落槽體時,廠方人員即拉起置於槽體上方,但當場2人已呈現OHCA。李 ... 於 www.nownews.com -

#31.3 奈米廠傳今天裝機,台積電:依規劃明年下半年量產

根據台積電規劃,位於南科的晶圓18廠第一、二、三、四期是5奈米生產基地;第一、二、三期已量產,四期興建中。晶圓18廠第五、六、七、八期是未來3奈米生產 ... 於 technews.tw -

#32.台積電18廠地址 - Searrt

台積電 3奈米落腳高雄》台積電高速擴張在哪蓋廠供電都是考驗-風… [徵才] 台積電TSMC南科14廠蝕刻部門最近又開放名額了. 台積電18廠地址- 台積電18廠 ... 於 www.searrtal.co -

#33.台積電南科18廠工地傳淹水管理局:非生產線運作正常 - 好房網 ...

有鄉民在網路po文稱南科台積電18廠淹大水,廠區內汪洋一片、車輛泡水,更有人戲稱「要划船進去嗎?我有獨木舟、膠筏跟大型的游泳圈」,科技部南科管理 ... 於 news.housefun.com.tw -

#34.郵遞區號查詢 - 中華郵政全球資訊網

甄試歷屆試題 · 職階人員甄選進用規範 · 111年職階人員專業職(一)資訊類科甄試 ... 特色業務 · 18.郵件資費表 · 19.郵件資費查詢 · 20.信封書寫範例 · 21. 於 www.post.gov.tw -

#35.台積電晶圓18廠動土張忠謀:做到對台灣的3個承諾 - Taiwan ...

目前台積公司在南部科學園區已有超過1萬名員工,當晶圓十八廠一期、二期、三期廠房都 ... 台積電5奈米晶圓18廠今天在南科動土,左3為董事長張忠謀。 於 www.taiwannews.com.tw -

#36.台積公司晶圓十八廠座落南科第一期動土祈福典禮深耕台灣共創 ...

台積 公司晶圓十八廠是台積公司在台灣的第四座超大型十二吋晶圓廠,計畫將為客戶生產最先進的五奈米製程。 △台積電南科晶圓18廠第一期新建工程動土 ... 於 www.atanews.net -

#37.台積電南科18廠ptt、台積14廠ptt - 求職招募就業資訊站

台積電南科18廠 ptt在[請益] 台積電職缺詢問- 看板Tech_Job ... 1.為什麼版上都說12b受訓完丟南科南科真的那麼缺人嗎? 2.面試竹科12b薄膜時主管有提到部門是相較於南科先進的 ... 於 job.reviewiki.com -

#38.台積電18廠建廠進度受阻4奈米量產恐將延宕-陳怡誠 - 民眾日報

為何話題會先談施工的承建商?個人評估南科18A廠產線停產傳聞要先找起因後,才能往下細談,目前在施工中的工程是傳聞 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#39.台積電5奈米廠動土、2020年量產 - 科技產業資訊室

台積電南科 晶圓18廠於2018年1月26日舉行動土典禮,董事長張忠謀主持也是他任內最後一次動工興建廠房,期待2年後,也就是2020年台積電將會是全世界首家 ... 於 iknow.stpi.narl.org.tw -

#40.南科車站- 维基百科,自由的百科全书

南科 車站位於臺南市新市區與善化區交界,為位於台南科學園區西拉雅大道跨越台鐵高架橋下南側之跨站式車站,為臺灣鐵路管理局縱貫線的鐵路車站。車站出入口設於新市區, ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#41.直擊! 台積電南科廠首曝光員工餐廳媲美百貨美食街[影音]

直擊! 台積電南科廠首曝光員工餐廳媲美百貨美食街[影音]|台積電18廠. 護國神山台積電不僅員工福利相當好,就連工作環境都相當舒適,堪稱是幸福企業! 於 youtube300.com -

#42.台積晶圓18廠南科動土 - 人間福報

【本報台南訊】台積電斥資七千億元,其中逾五千億元在南科啟動興建全球第一座5奈米製程的超大型旗艦廠,昨天由董事長張忠謀主持動土典禮。 於 www.merit-times.com -

#43.台積南科

早在2018 年時,台積電南科18 廠正式動土,當時董事長張忠謀台積電在南科擴廠,發展最先進製程,隨著3奈米廠興建,預計2022年量產,南科產值將可望 ... 於 1605202223.canonicaholiday.it -

#44.南科台積電18廠工安意外兩工人被強鹼濺傷 - 工商時報

台南科學園區台積電18廠20日中午傳出工安意外,2名20多歲男性工作不慎被TMAH(氫氧化四甲胺)噴濺到,1人手掌受傷,1人手腕及臉部受傷,兩人意識清楚 ... 於 ctee.com.tw -

#45.快訊/台積電南科廠工安意外!5工人墜落2重傷3輕傷遭 ...

台南市消防局於28日清晨4時20分許據報,安定區北園二路台積電18廠發生墜落意外需救護,119出動南科、新市、善化、安定、安和等消防分隊消防車及救護車前往 ... 於 www.ettoday.net -

#46.晶圓廠區- 台灣積體電路製造股份有限公司

台積 公司立基臺灣,目前擁有四座十二吋超大晶圓廠(GIGAFAB® Facilities)、四座 ... 晶圓十八廠 ... 晶圓六廠. 741-44 台南科學園區南科北路1號. 電話: 886-6-5056688. 於 www.tsmc.com -

#47.確診員工為南科18廠的女工程師台積電未正面回應 - 放言Fount ...

全球晶圓代工龍頭台積電主動公告,一名員工確診武漢肺炎已入院妥善診治;針對外界盛傳該名員工是南科18廠三奈米技術團隊之一的女設備工程師,台積電 ... 於 www.fountmedia.io -

#49.八方雲集南科台積電P18廠 | 健康跟著走

然而隨著台積電南科5奈米晶圓18廠第一期廠陸續完工裝機,地方預期 ..., 台南科學園區台積電5奈米18廠新建廠區再傳工安事故,下午一名工人及一名監工疑似吸入氮氣昏迷,墜落 ... 於 info.todohealth.com -

#50.台積電南科18廠傳工安意外工人從4米5高摔下2重傷住院

台積 (2330)晶圓南科18廠傳工安意外!5名工人今天(28日)清晨4點多在一樓天花板上安裝通風管時,天花板突... 於 www.upmedia.mg -

#51.南科台積

早在2018 年時,台積電南科18 廠正式動土,當時董事長張忠謀工作內容駐廠 ... 台積電南科晶圓18廠動土引航5奈米製程推升南科與竹科形成台灣科技島雙塔 ... 於 zanotti-creative-music.it -

#52.台積砸48億買彩晶南科廠

今年第四度於南科購廠,累計投入金額已破100億元台北報導晶圓代工龍頭 ... 根據規劃,台積電南科Fab 18廠已完成第1期至第3期工程,將用於5奈米量產, ... 於 www.sipo.org.tw -

#53.竹科「亞東氣體」驚傳火災變電室起火濃煙竄天際引虛驚 - 觀傳媒

據了解、亞東工業氣體是由全球第一大工業氣體公司,台積電、聯電等半導體業晶圓廠製程需要用到的氮氣、氨氣、氫氣,還有製程中CVD、Etch會用到特殊氣體, ... 於 www.watchmedia01.com -

#54.南科台積電18廠外圍淹水網友:要划船嗎? | 中華日報

記者林相如/新市報導網路傳出台積電十八廠淹大水,廠區內汪洋一片、車輛泡水,網友直言「要划船進去嗎?我有獨木舟、膠筏跟大型的游泳圈」,對此南科 ... 於 www.cdns.com.tw -

#55.台積電南科18 廠

〔記者洪友芳/新竹報導〕全球晶圓代工廠台積電(2330 台積電南科18廠再傳工安意外,五名工人今天在P6廠區一樓趕工裝置通風管線,疑天花板骨架坍塌 ... 於 clementmagliocco.ch -

#56.打鐵趁熱高雄市兩大土地標售案登場合計高達百億元 - 台灣好新聞

此外,自台積電宣布預計投資200億美元,在楠梓設廠後,高雄市府隨後跟進,表示將搭配周邊封測廠聚落與南科,形成「半導體S廊帶」的訊息,加速了高雄 ... 於 www.taiwanhot.net -

#57.台積電南科廠驚傳工人墜樓身亡!18廠全面停工調查

台積電南科18廠 今日(22日)上午發生工人墜樓身亡,對此,台積電表示,因目前在調查事故原因,因此暫時停工,預計下週一(25日)才會恢復工程。 於 fnc.ebc.net.tw -

#58.參訪台積電晶圓18廠總統:半導體產業是國家發展重要的戰略型 ...

總統提到,今天訪問的晶圓18廠,是台積電在臺灣第4座超大型晶圓廠,所生產的是最先進的五奈米製程,總投資金額約新臺幣7,000億元。隨著這幾個大廠落腳在臺南,臺南已經成為 ... 於 www.president.gov.tw -

#59.台積電晶圓十八廠座落南科今第一期動土 - bill080的部落格

台積電 晶圓十八廠座落南科今第一期動土(台南市政府新聞及國際關係處發佈) 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)今(26)日在南部科學工業園區舉行晶 ... 於 bill080.pixnet.net -

#60.台積電晶圓18廠南科動土,預2019年完工。 - 新南瀛部落格

【新南瀛記者黃鐘毅報導】台積電26日上午在南科舉行晶圓十八廠動土典禮,台積電董事長張忠謀表示,預計2019年完工,並於2020年進入量產,承諾台積電 ... 於 ty30152002.pixnet.net -

#61.台積電撐起南科古都變科技重鎮- 華視新聞網

台積電 董事長劉德音:「我們在台南的晶圓18廠,正也前所未有,大規模的興建之中。」台積電截至2019年底,在南科投資額達台幣1兆1500億元,2020年更四 ... 於 news.cts.com.tw -

#62.台積電南科18P4廠新建工程

工程概要. 案名:台積電南科18P4廠新建工程. 業主:台灣積體電路製造公司. 設計:潘冀聯合建築師事務所. 型式: 地上4層,地下2層. 構造: SS造(盛發承攬A1,B1部份). 於 shengfa.asia -

#63.理財周刊 第1102期 2021/10/08 - 第 43 頁 - Google 圖書結果

... 在台積電計畫調漲明年價格後,聯電第四季預期會再度漲價,今年營收將逐季創下歷史 ... 聯電今年報價「連四漲」之際,南科 12A 廠 P5 與 P6 同步加大擴產力道,其中, ... 於 books.google.com.tw -

#64.tsmc 18 廠

台積電南科18P4廠 新建工程-達欣工程股份有限公司 ... Fab 18廠第四期至第六期是未來3奈米生產基地。 在南科Fab14會再興建P8廠做為特殊製程晶圓廠,並會在同一廠區內興建先進 ... 於 www.sudostcks.co -

#65.科技生活- 台積電南科晶圓18廠動土引航5奈米製程 ... - Facebook

台積電南科 晶圓18廠動土引航5奈米製程推升南科與竹科形成台灣科技島雙塔台積電晶圓18廠預計總投資額新台幣5000多億元創造4000個優質工作機會【特派記者羅蔚舟/南科 ... 於 m.facebook.com -

#66.南科18廠5奈米全廠停產? 台積電:氣體疑似汙染對營運無 ...

記者洪友芳/新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電(2330)昨晚傳出南科晶圓18廠5奈米製程全廠停產,由於蘋果是5奈米製程最大客戶,引起市場相相當矚目; ... 於 ec.ltn.com.tw -

#67.台積電18廠電話在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

水木書苑隨時可套量! 客服電話(02)29458912. FAX:(02)2945-5781. Email: service ...【企業徵才】台積電南科廠區 ... 於 timetraxtech.com -

#68.【徵才】台積電18廠製造部徵才資訊 - 南臺最新消息

標題:台積電南科技術員應徵+姓名+電話, 履歷下載網址: http://sites.cjcu.edu.tw/wSiteFile/News/B0406/TSMC%E5%B1%A5%E6%AD%B7%E8%A1%A8.doc 於 news.stust.edu.tw -

#69.台積電18廠位置 :: 全台ATM分佈網

案名:台積電南科18廠基樁工程業主:台灣積體電路製造股份有限公司設計:潘冀聯合建築師...基地位置:台南市善化區 ...,台積電南科18P4廠新建工程.2020年,台南市...建築師 ... 於 atm.iwiki.tw -

#70.4年蓋6座晶圓廠,國產新市廠成南科台積電強力後盾 - 無限+ ...

國產建材實業新市廠位於台南市善化區,佔有地利之便,包辦台積電建廠七成以上的混凝土供應,成為護國神山的強力後盾,廠長杜永中表示,從台積電晶圓18廠 ... 於 www.sigmu.tw