史哲台獨的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦履彊寫的 共和國之夢 和盧建榮的 聚斂的迷思:唐代財經技術官僚雛形的出現與文化政治都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯合文學 和暖暖書屋所出版 。

國立成功大學 歷史學系 陳恒安所指導 陳顥澐的 二二八事件之歷史敘事探討:以高雄歷史博物館常設展為例 (2020),提出史哲台獨關鍵因素是什麼,來自於二二八事件、歷史博物館、歷史敘事、轉型正義、高雄史。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系 蔡明諺所指導 陳柏宇的 戰後台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議(1952-2019) (2019),提出因為有 民族主義、部編本、教科書、黨化教育、意識型態、迴避政治的重點而找出了 史哲台獨的解答。

共和國之夢

為了解決史哲台獨 的問題,作者履彊 這樣論述:

二十年來台灣本土政治發展的某些脈絡,有的政黨與惡的距離愈來愈近,有的政黨一直沉淪在意識形態的深淵中,政客則以人民為芻狗,以「公義」為名私利為謀,所謂第三勢力卻仍如夢幻泡影……——履彊 履彊跨足黨、政、軍、媒體、學術界多年後,終回歸心心念念的文學創作。最新小說集《共和國之夢》敘述親身參與見證台灣民主發展的歷程,時空背景與人物性格之塑造多可與現實對映投射,其中篇章陸續發表時即引起熱議。 全書蒐錄十篇小說串連而成,諸篇各有意謂卻可彼此串連,人物延續,情節互通,又類長篇小說,深刻描繪了二十年來台灣政經變化之軌跡。履彊以其犀利諷刺的筆法,對政治理想的失落、社群媒體的亂

象,人性的扭曲與自毀進行抽絲剝繭的解剖,最終所念茲在茲者,於惶惑之亂世中思索家國人心安身立命的可能。 過去台灣的政治小說,寫二二八,寫威權體制下的白色恐怖與反抗運動,履彊寫的新政治小說,對象包含民進黨、第三勢力、本土政黨,這在過去是沒有的。顯然,履彊已開啟了台灣政治小說的新視野。 ——李瑞騰(國立中央大學中文系教授) 履彊在花甲階段寫出此書時,已歷經許多生命境遇,扮演許多人生角色,其中最關鍵的是政治;政治,於是成為本書主要的切入角度,其思維形態、書寫立場貫穿全書,呈現出一系列被撕扯的生命紋路,一連串被糾葛的人生刻痕。——詹明儒(作家)

二二八事件之歷史敘事探討:以高雄歷史博物館常設展為例

為了解決史哲台獨 的問題,作者陳顥澐 這樣論述:

二二八事件作為臺灣戰後重大的歷史分水嶺,其重要性不可言喻。而這件牽動人心的歷史創傷因國家的需要、社會的需要、個人的需要,而不斷地被詮釋、建構、再現。成為了鞏固國族認同的基石,但同時也是導致族群分裂的傷痕,在此刻,轉型正義未竟之時,仍舊是無法否認卻也毫無共識的歷史事件。直至今日,74個年頭以來,二二八事件的歷史敘事早已是眾聲喧嘩,具有多種角度。因此冀望透過分析二二八事件中的歷史敘事,延伸至對於當代社會的關懷,理解二二八事件的歷史敘事在當代社會中的意義,以及對形塑當代政治起到何種作用。 本文首先以史學史的脈絡,爬梳從蘭克史學以來,歷史學的發展與流變,以及當代歷史研究方法中存在著怎麼

樣的爭議與困境。接著從這些爭議與困境中,歸納出初步的歷史敘事框架,以提供分析二二八事件的歷史敘事之理論基礎。再來,本文藉著分析臺灣政治中的兩大陣營:民主進步黨與中國國民黨,如何利用其所掌握的意識形態與國族認同來影響、甚至建構,符合自身需求的二二八事件歷史敘事。藉此考察本文研究對象,高雄歷史博物館—二二八常設展《二二八.0306》是否亦具備特定的意識形態,或者偏向何種立場。 最後,本文以高雄歷史博物館中的二二八事件常設展,作為探討歷史敘事的對象。依循著展覽中的時間脈絡,分別以三個展區:A—重返二二八年代、B—二二八事件在高雄、C—南部二二八,逐步探討。分析高雄歷史博物館的常設展,如

何為這座城市訴說這一段創傷的集體記憶。又,二二八事件在高雄有何特殊之處?在高雄市的歷史發展中又具有什麼樣的意義?皆是本文探討的重點。

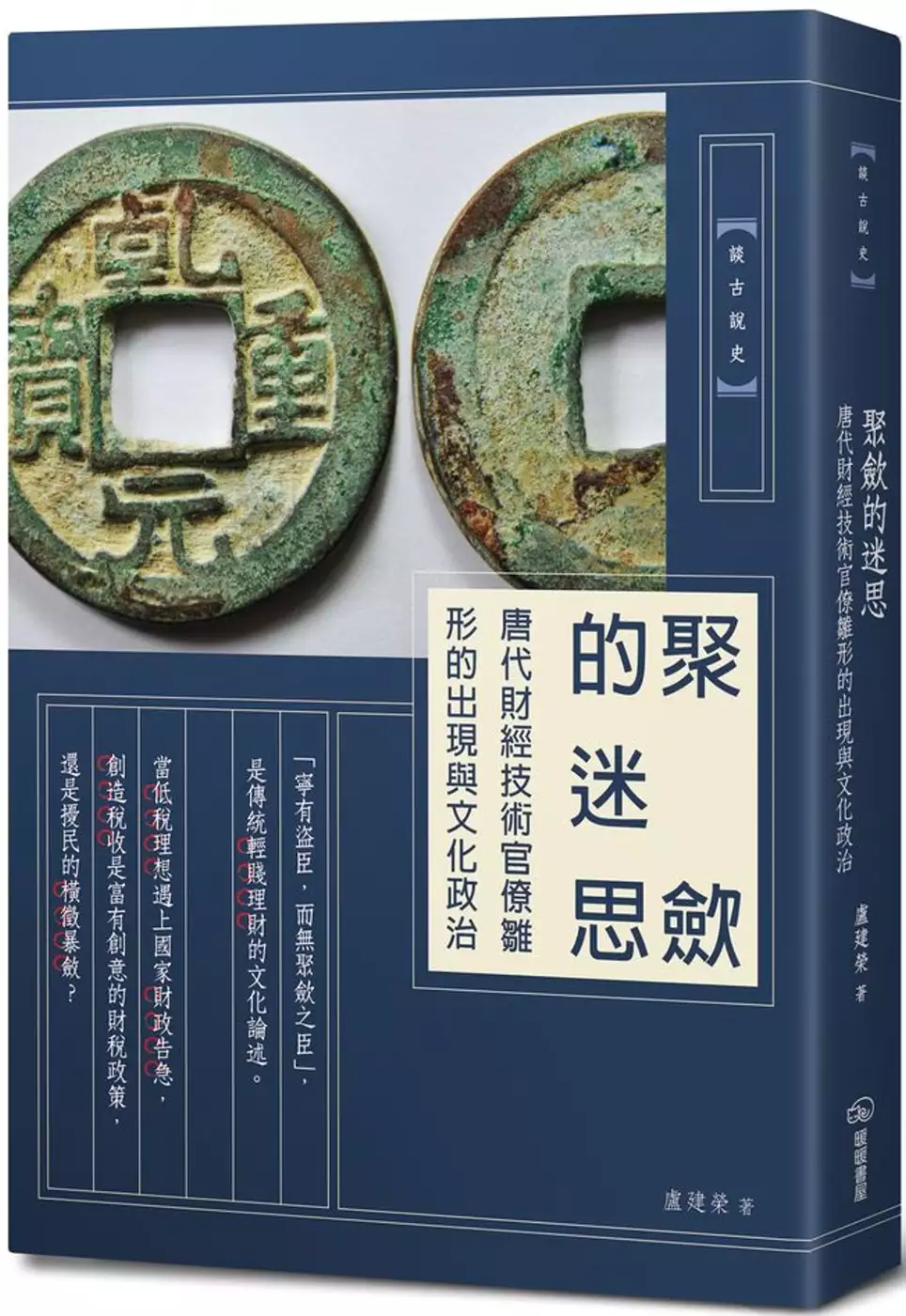

聚斂的迷思:唐代財經技術官僚雛形的出現與文化政治

為了解決史哲台獨 的問題,作者盧建榮 這樣論述:

「寧有盜臣,而無聚歛之臣」是傳統輕賤理財的文化論述, 當低稅理想遇上國家財政告急, 創造稅收是富有創意的財稅政策,還是擾民的橫徵暴斂? 當「通才型官僚」碰上「財經專才官」, 大唐帝國財稅體系的糾葛,也如火如荼的展開。 中國官僚體系的組織,自秦、漢以來就是通才型,直到唐代為了一時財政上需求,乃拔擢並重用財經技術官僚,而轉往局部專業進行。那些始自戰國時期的各國治術以及西漢帝國的財經典籍,此時早已不管用,也因此產生創新空間,同時也遭遇「低稅理想」這種傳統文化價值的阻力。 低稅理想就像兩面刃,無限上綱的結果,固然可遏抑財經官橫徵暴斂式的胡作非為,但也可能使任何有創意的理財手段不得

提出。在唐代中晚期,當商業產能達到國家總生產力的一定比重時,仍以此名義禁止開拓徵收商稅。 可是當國家遭逢戰爭、天災,或因皇家工程所導致的巨大人禍時,財經官或理財家總要從事一番彌補財政赤字或缺口的作為,這些作為會被士大夫集團的輿論視同干犯文化價值的財政手段,造成財經技術官僚終究不為通才型官僚體系所容,弄得內部烈火焚天,一百多年仍紛擾不定。皇權、官僚,以及控扼理財的文化價值等因素盤根錯節,因而譜出了唐代財經技術官僚雛型的出現,以及文化政治衝突這幕歷史大戲。 本書特色 ◎封面圖片:「乾元重寶」,理財家第五琦賴以解決戰時財政的利器,想以低價換回開元通寶,形同政府運用財務槓桿大套民間財利。

這種政府搶民間錢政策收到一時解決財務赤字的效益。 作者簡介 盧建榮 現任《社會∕文化史集刊》(新高地)主編,曾任台灣中央研究院歷史語言研究所研究員、中國文化大學史學系教授,也於國立台灣師範大學、國立台北大學以及佛光大學歷史系兼任教授。 作者是台灣僅見全方位思維的史家,古今中外史蹟皆其獵場,長年提倡「敘述史學」與「新文化史」,將多項獨到研究成果,改寫成平易故事版本與讀者分享。1990年代起,大量引介西方新文化史學巨作(麥田出版叢書),膾炙人口,引領兩岸年輕世代開創史學新風。 盧氏早期敘述史著作《曹操》出版於1980年;《入侵台灣》獲2000年「中央日報」十大本土創作獎;2

003年《分裂的國族認同》獲書評家晏山農許為台灣史界勇於挑戰當權第一人;《咆哮彭城:淮上軍民抗爭史》2014年獲北京權威書評專欄4顆星獎。 其他重要著作:《鐵面急先鋒:中國司法獨立血淚史》(2004)、《北魏唐宋死亡文化史》(2006)、《陳寅恪學術遺產再評價》(2010)、《白居易、歐陽修與王安石的未竟志業:唐宋新聞傳播史》(2013)、《唐宋私人生活史》(2014)、《沒有歷史的人:中晚唐的河北人抗爭史》(2020)、《唐宋吃喝玩樂文化史:園林遊憩、飯館餞別與牡丹花會》(2020)、《明清閨閣危機與節烈打造》(2020)等。 代自序:唯將剩勇追殘寇 簡體新修版序:

中國現代新史學運動與閱讀大眾相見歡 自序:常態災難、非常支出與救災文化 序曲 第一部 河山破碎 第一章 春花三月.揚州 第二章 江湖永夜 第三章 清明霧重.埇橋 第四章 財經鐵三角 第五章 今月不同古時月 第二部 財經掛帥 第一章 文學退位 第二章 隱形對手 第三章 工具理性萬歲 第三部 政壇異種 第一章 頭號箭靶 第二章 戰時財政(上) 第三章 戰時財政(下) 第四章 臥底副手 第五章 方鎮進奉 第六章 出財入相 第七章 小號財官 第四部 非常支出 第一章 國防開銷 第二章 工程花費 第三章 協議雇工、和購物 第四章 籌措新方 第五章 新舊交替 第五部 財權誰屬 第一章 權在相府

第二章 戶部擴張 第三章 財長選任 尾聲 參考文獻 代自序 唯將剩勇追殘寇 一 我的職涯軌跡上,一九八一年夏天我做了一次大膽的戰略大轉進。那年夏天之前十二年,我從本科生,中經碩士生,到即將前赴中央研究院歷史語言研究所工作,我定位自己投入魏晉南北朝思想史這個研究領域中。這表示我的專長領域有二,一是魏晉南北朝史這個斷代,二是思想史這個史學領域。此時,我的學術成果是專書三本,論文數篇。這時史語所是不興思想史這一套路數的,該機構主要做政治史,社會史是它剛起步新的學術工作領域,投身其間的還只是少數。我那時在思量,若搞思想史恐會與該所學風有所扞格,不利發展,改走政治/社會史路線

,方是明智之舉。若然,還要拘泥在投身十年的魏晉南北朝史範圍嗎?想來往下做隋唐史,局面會比較寬闊。思慮至此,就要決定一個大題目來當攻克的目標。我那時想做的是唐朝官僚體系這個大題目。接下來便是蒐集資料,那無非是兩《唐書》和《全唐文》這三部大套書了。就這樣,從一九八一至一九八三短短二年中,完成三文,先後針對太常卿、少官員,戶部尚書、侍郎官員,以及理財與文化核心衝撞等三個題目,且一一予以發表。我這個行動立刻驚動我的同輩同事,以及所外唐史同行。要知我從魏晉斷代跨到隋唐斷代,這已是一大跨界,遑論從思想史改作政治/社會史,更是另一跨界。所中同仁中,有同年黃寬重(南宋史專業,台大歷史碩、博士)、還有大兩歲的何

大安(語言學專業,台大中文碩、博士),都先後給我善意的警告。他們的好意,我很是心領,但他們不知我的學術野心,我又不能說破。當時大家都是助理研究員,但他倆眼前目標是趕緊拿到博士、便升成副研究員,我的則是發表一系列研究,刊在所內《集刊》上、以利升等。這筆帳屬於眼前生計,無關學術鴻圖遠謀。我的學術鴻圖是跨朝代研究、且跳脫斷代思維,這在當時講來太過驚世駭俗,只能待我日後達成目標後再明說了。中國史上許多跨代重大問題無由發掘,便與史家畫地自限、以耽溺斷代為已足,有絕大關係。跳脫斷代思維陷阱,何其重要! 二 我在所內討論會,報告我的第三文——即理財術與文化核心的衝突——時,我的唐史同行張榮芳(台

大歷史碩士畢,東海大學歷史系講師)以行道先行者自許,公然向我叫板。他話中大意是說,他從事歷史七、八年,才發表關於唐國史館制碩論,外加論文二、三篇,而你短短兩年便刊文兩篇,現在還準備刊第三篇,無乃太超過乎?由於他不是針對論文內容發言,而是質疑我的治學態度。我就不加理會,冷冷地看著他,不發一語。之後,我唐史系列研究第三文刊出,其中有條註,談及杜佑出身,指出張榮芳的杜佑史學研究一文(按:發表於台大《史原》雜誌上),是抄鄭鶴聲文,且將鄭的錯解照樣給抄了。拙文刊出後,我還特別邀張某到我研究室小坐片刻,並給他看我寫他抄鄭文那條註文,請他指正。這回輪到張某無言以對。這應是一九八四年的事。他後來來所發表關於唐

朝開始徵茶稅一文,我向主辦討論會的黃寬重指控,張某文乃抄大陸學者文。這引起軒然大波,但無疾而終,但至少張知東窗事發,就不敢發表了。張君在一九八七年發表唐京兆尹遷轉一文(按:由學生書局出版),升成副教授,再之後就停產至今,垂三十多年。 三 我的跨界之舉引起的業內漣漪大體如上,不詳遍舉。這是在說台灣史界保守的一個側面。我再回到我的系列研究事上。一九八四年我又完成另三文,次年刊登其中兩文在史語所集刊上。我還來不及處理第三文(即系列研究的第六文)便出國念書去了,直到一九九七年我將之改寫、並投刊在台大《文史哲》學報上。我這個系研究花了三年(1981-1984)時光,算是告一段落。我的唐代官僚

體系這個大題,原先規畫做學術官、財經官,以及司法官等三個區塊,分別就太常卿少,戶部正副首長,以及大理寺卿少等三類官進行試探的。其中,大理卿少一文很長,因出國也沒空去發表。回國後我發現,王吉林的一位碩士生以大理卿少寫成碩論。此君叫陳登武。我於八○年代發表的五文都送給王吉林,想來陳君從王氏處看到拙文吧。陳君之後向高明士拜碼頭,變成高門的侍從者之一,那是後話。要之,我一起手就處理了理財與文化衝突,司法如何不獨立,以及禮知識的建構與傳播等三重大問題。這在我同僚而言,是不可想像的事。後來司法這塊,我於二○○○至二○○二年,一連發表三,更在二○○四年給予改寫並出版《鐵面急先鋒》(台北:麥田)。 四

二○○九年,我將唐財經官五文改寫成專書:《聚斂的迷思》,交五南出版社出版。原以為我從魏晉跨足隋唐事就此結案。但竟然沒完,仍有後續。二○一二年夏秋之交,好友張仲民教授(復旦大學歷史系任職)寄來由余欣主編的中古史研究系列六書,其中有仇鹿鳴:《魏晉之降的政治權力與家族網絡》(上海古籍,2012)一書。我稍事翻讀,驚為天人,始知後生可畏。二○一八年末我趁上海師範大學開會之便,請張仲民為我約見仇氏。這是我與仇先生訂交之始。二○一九年初,仇鹿鳴寄贈新著:《長安與河北之間》,我讀過一遍,確信是本重要著述,便寫一書評(刊於拙編《社會/文化史集刊》第二十三期二○一九年一月,頁159-163。)以酬雅意。仇

鹿鳴此書,便是一次跨界演出。他已是魏晉政治/社會史陣地儼然一大家了,不以此為已足,約莫二○○八年之後轉換跑道降及隋唐史,才數年光景,便在唐史領域立下無數斬將搴旗之功。仇氏的職涯軌跡竟與我的暗合:從二、三十歲的魏晉政治/社會史的一位尖兵,成功轉型為隋唐政治/社會史名家!我暗中將仇先生許為跨界同道,並引以為樂。 五 二○○九年《聚斂的迷思》(台北:五南)出版後,因讀了英國大史家尼爾.弗格森(Niall Ferguson)書,又對人類財政學知識有所擴充。我在寫《唐宋新聞傳播史》(新高地,2013),就引用到弗格森的看法。這三、四年我對《聚斂的迷思》增補出版事,益覺迫切。既然北京三聯出版計

畫受阻,乃試圖改而在台出版。就在此時,天降神兵,虧得老友吳宏哲兄(屏榮食品公司董事長)仗義疏財,聞知上情,便贊助我出版以圓我夢,真是隆情高誼、古道熱腸啊! 六 北京三聯如何從中殺出呢?容我細說從頭。二○一五年,我赴天津開開會,會議中,侯杰兄引介下認識了北京三聯的主編張龍先生。在相談之下,敲定了《聚斂的迷思》等五部書,交由三聯出簡體字版。之後出版合約也簽了,預計二○一七年推出兩本,其中之一即《聚斂的迷思》,且通過審查,內容無失,惟書名必須改成:《唐代的財經官們》。原本張龍是備感挫折的,我還勸他說,審批可出版,已經贏了,就不必糾結書名。張龍聽了才釋懷。就在該年三月,張龍正準備開雕付印,

竟傳來港台學者即使審查通過,也要重新送審。結果這一拖,三年就過去了,任憑書局如何催請審查單位盡快放行,就是遲遲沒回音。 七 此期間,北京史界流傳王汎森為阻我大陸出書,給我下套,因而被查禁的消息。這個消息最後也傳回了台灣,連旅台陸生都言之鑿鑿了。王汎森會這樣做嗎?我且替他辯護一番。沒錯,他為了我掀底中研院史語所三人抄李敖事,大動干戈,不惜出錢要邱仲麟(明史專家)、李建民(秦漢史專家)兩位細漢興訟告我誹謗。再如王汎森借審查教育部傑出獎案、選中文化大學文學院長林冠群授以五十萬大獎,用以收買林某發動其投票部隊將我逐出文大。這是他展開對我的絕戶之計,諸如用官司令我傾家蕩產、讓我沒了文大教職以

致生活無著等。又如,王汎森威脅利誘時英出版社不要代為發行拙編《社會/文化史集刊》,這是封我嘴、消我音。以上我都可以理解不循正途,但王之奸謀終究未能得逞。 如今,王會用密告北京方式阻我在大陸出書嗎?我不信的理由有一點。他是研究清初文字獄的專家,深悉專制荼毒文化其為害之烈,是沒有人能原諒的犯行。他在所著《權力的毛細管作用》(台北:聯經,2013)中,在第四、第七、第八等三章,大談清初禁書,在第十二章,大談道咸以降禁書復出意義。可見他知曉禁書乃反文化惡行,禁書只能禁其一時無法持久。在這裡,王汎森會運用現行禁書機制,以形同告密形式間接做成禁書的目的嗎?這樣的反學術實踐之理,只會讓王汎森拿研究專制

暴政作為增益其心術血滴子的樣態。我不信,他利令智昏到做出超出底線的事。 最近我合理懷疑王汎森更膽大到繼續實踐其罪及我妻孥的謀略,欲羅織拙荊公務員不法的罪名,動員中研院政風處調查。更在調查期間有《週刊王》(市面八卦雜誌之一)連登兩期在網路上,數落拙荊苛扣助理和公私不分兩條罪名。倘無中研院高層故意洩密給中時系統,《週刊王》如何取得中研院內部調查資訊?如所周知,其旗下《週刊王》是《中國時報》(按:下稱《中時》)的搖尾巴系統,而王汎森又是《中國時報》力捧的傑出員工,位居該報筆陣之一。王在二十幾歲時,在《中時》聽差辦事,他的同期如今貴為《中時》高層,常邀他主筆、評論五四運動、民國學術、教育等事,並

出以做成「社論」刊出。所以,《中時》是王汎森手中的大殺器。他要污名化誰,一通電話搞定。就像他致電時英老闆吳某(按:與王汎森在《中時》共事過),切勿代為發行拙編《社會/文化史集刊》者然。《週刊王》沒事、會出動政治組主任撰文欲置拙荊於死地,想來都與拙編:《社會/文化史集刊》第二十七期專號:「中研院『毀』人不倦」,揭露王汎森乃阻擋拙荊升等的兩藏鏡人之一,脫不了關係。再加上,今年二月好友廖伯源去世,我特別揀出廖生前於一九九五年所撰揭發史語所黑暗的腐敗一文,刊在大陸「中古史研究」公眾號上。由事後可能王的嘍囉大跳其腳,跑去騷擾上述公眾號、要逼人下架廖文來看,這些打手所為不正曲折反映其主子王汎森氣急敗壞的「

聖人氣象」嗎?更有趣的,從時間軸看,從拙編第二十七期揭密王汎森「奇」行,中經廖文刊載大陸公眾號,以迄四月初,《週刊王》連登兩期中研院還在內部調查、且不確定(按:之後證明為子虛烏有的假消息)的「不法案子」。這不正是王汎森最常慣用的手法:未審先判的大謀略嗎? 八 三聯要出我「唐代五部曲」事,我是到處宣揚,深恐王汎森不壞我好事。之後似乎應驗王煞不住出手的誘惑,他還是對我下套了。姑不論主管單位是否聽信有人密告我是「台獨」所以查禁我書,這後果是兩面刃。一方面我不能在大陸出書,只是少賺銀兩的枝微末節,另一方面,大陸出海外學者書,那是造福大陸讀者,使其可用廉價購得海外之書,如今此路竟為王汎森所阻

嗎?若然,這不是大陸千千萬萬讀者的損失嗎!故爾大陸查禁我書,於我小損固有之,但對大陸讀者則大失其利,這才是外傳這件王密告之舉一事之大者啊。台灣影藝界出了黃安、為向北京表忠,密告台灣藝人使之喪失大陸舞台。如今出了位史界黃安,向北京告密說某人是「台獨」便阻其書在陸出版。這兩位黃安允文允諜,鬥爭手法高邁古今呀!黃安所為為自絕於鄉親,王汎森乃聰明人,諒他不致昏聵至此。 再說王汎森能在台灣隻手遮天阻我出書嗎?當然不能。我自費都可以了,遑論如今由吳董事長宏哲先生出面玉成我在台再版了。我誠心鼓勵王汎森你繼續跳腳,放膽玩密告、搞禁書啊。你有本事說動民進黨政府查禁我書,我這才佩服你呀。這位少年院士在台灣

玩法弄權久矣,如今假定真有跨足大陸去殘害我在大陸的讀友,那可真敬佩他為害文化事業可做大了。倘如是,他老兄研究清代文字獄之餘,學以致用大搞乾隆帝禁書案,如今效起乾隆大玩特玩文字獄來還蠻帶勁的。拙荊多承教導,感激不盡。我們後會有期。 以上環繞在本書背後,相關的時代學風、學術生態環境上的欺良霸弱,以及學術自由與禁書、告密等事,應比本書內容還要精采,提供我寫本大書都不止。但序文是客,不能壓主,就此打住。是為序。 盧建榮,寫於二○二一年五月八日 序 曲 帝制中國長達二千二百年,此期間社會最大的組織體非官僚體系莫屬,即令晚清最後二十年有民間企業組織體紛紛崛起,以其規模甚小,仍不足以與官僚體系

比肩。官僚體系長期以來一直是中國社會最大的組織體制,這個體制是由文官所組成,聽命於作為國家領袖的帝王。站在帝王立場,所有這些人主張「朕即國家」。站在文官這邊,一個國家超乎君王之上的想法仍對官僚群體有所影響,只是因個人差異而程度有別罷了。所以,帝王與官僚群體之間因為這點而存在矛盾。另外,中國的帝王行的是君主專制,理論上國家大政方針最後由他拍版定案,但實際上,他要靠文官集團的文官頭(即統稱的宰相)、或是私人幕僚長(歷代有不同官稱,在本書所處理的唐代中晚期叫做「翰林學士承旨」)來為他出主意,擬旨什麼的,如果這兩位左右手都束手乏策,那只得訴諸由百官參與的延議。總要拿出個辦法來而以皇帝名義頒令出去。倘若

皇帝有所堅持,而宰相所率領的文官集團又與皇帝不同意見。這就陷入皇權(君主專制是最大化的皇權)與官僚體系的衝突深淵。衝突的結果未必皇權一定贏,多半情形是雙方互有勝負。有時,皇帝也拿整個官僚體系沒轍。這種情形就是官僚體系的自主性已發揮到極致,連專制、獨裁的皇帝都莫可奈何。這最典型的例子發生在清乾隆時期的剪辮叫魂案上。此事已由美國名漢學家孔復禮(Philip Kuhn)予以敘寫,二十餘年來膾炙人口。讀者不妨參考,此處不贅。孔復禮研究的是中國官僚體系自主性這一面向。此處我要做的是中國官僚體系面臨質變的一面,以及此時它與皇權既聽從又暗槓的關係。 此處所說的官僚體系質變。我指的是中國官僚體系的組織本質從秦

、漢帝國創造以來就是通才型的,不料它運行到七二○到八四○年時,會往一個局部性專業性方向轉折。這是國家/君主為了一時財政上需求,乃拔擢、並重用財經技術官僚所產生的歷史現象。但終究專業性格還是不為通才型官僚體系所容,在歷經百年的實驗之後又淡出歷史舞台。在二千二百年的漫漫長夜中,財經技術官僚的出現只是短暫的微火螢光罷了。

戰後台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議(1952-2019)

為了解決史哲台獨 的問題,作者陳柏宇 這樣論述:

本文試圖以中華民國於1952年在台灣實施的第一次統編本,至2019年《108課綱》為範圍,討論戰後台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議。中華民國在1945年接收台灣時便推行「去日本化、再中國化」的相關政策,1950年時修訂公民、國文、歷史、地理四個科目,在教育層面模糊「政治中國」與「文化中國」的界線,不斷強調激發「民族精神」,以符合「反共抗俄」國策,是為統編本時期的前置作業。1952年開始由國立編譯館統一出版編輯的統編本,便成為「反共抗俄」國策之下政治正確的產物。統編本從1952年到1999年共實施67年,其中曾發生兩次爭議,分別為1974年監察院糾正周何版教科書去儒家「政治不正確」、王

邦雄質疑1983年陳立夫版中國文化基本教材黨國化「政治不正確」。統編本兩次爭議反映「政治正確」的標準隨著回歸現實、重視鄉土等時代變化,使得「政治中國」逐漸隱沒於「文化中國」之下,且在出現「台灣」視角出現後,讓1980年代成為一個「中國」與「台灣」定位與相關關係模糊的矛盾時代,出現蔣介石與蔣經國被認為是本土作家的言論。2004年11月開始的《95暫綱》由歷史科目開始掀起「去中國化」爭議,並且延燒至已經公布一年的國文科目。「搶救國文教育聯盟」《95暫綱》認為文言文比例由過去65%降至45%;文言文加入本土素材、新文學作品以台灣為主;將必修「中國基本文化教材」更改為選修「論孟選讀」,是民進黨政府「去

中國化」的教育手段,衍生出「降低文言文即為去中國化」的「文白之爭」。其實就柯慶明的解釋,在課綱中語體文並不等於白話文,但在反對《95暫綱》的論述中,語體文被嫁接為白話文學、現代文學,也是往後國文課綱爭論對立「台灣/現代/白話文」與「中國/古典/文言文」的開始,也反映國文教育具有著重「型塑、傳遞文化道統」或是關注「訓練、培養語文能力」兩個不同想像。2017年《108課綱》文白之爭部份繼承《95暫綱》時經典、道統、美學/實用的三角結構;叧一部份「台灣文學學會」認為現代公民需要實用語文、「國語文是我們的屋宇」認為現代公民需要文化經典素養,讓台灣國文科目的討論進展至:「現代公民需要什麼樣的語文教育或文

學教育?」究竟是要著重於延續傳統、經典、文化,或者是偏向實用的讀寫語文能力。由1952年到2019年的台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議可以發現,國文科改革速度雖然緩慢,但確實持續「朝向現代公民」的方向前進。