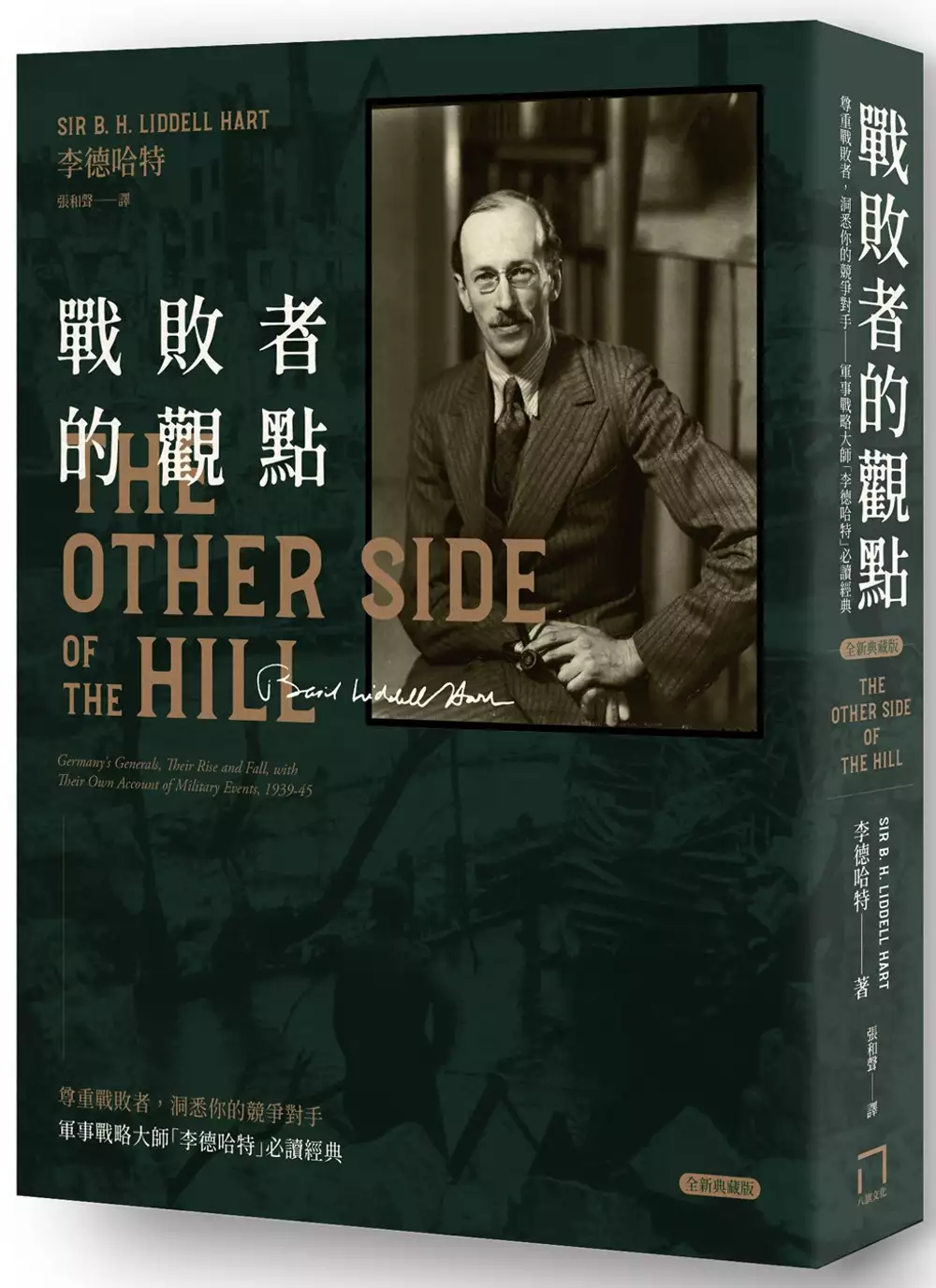

史哲評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馮友蘭,湯用彤,賀麟寫的 西南聯大哲學課 和李德哈特的 戰敗者的觀點:軍事戰略大師「李德哈特」必讀經典——尊重戰敗者,洞悉你的競爭對手(全新典藏版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自香港中和出版 和八旗文化所出版 。

國立清華大學 中國語文學系語文碩士在職專班 丁威仁所指導 吳依陵的 于晴小說研究 (2021),提出史哲評價關鍵因素是什麼,來自於于晴、言情小說、創作風格、主題意識、性格塑造。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 教育學系 溫明麗、葉坤靈所指導 周仲賢的 孔孟荀創造性道德智慧及其德育方法之意涵 (2021),提出因為有 孔子、孟子、荀子、創造性道德智慧、道德教育的重點而找出了 史哲評價的解答。

西南聯大哲學課

為了解決史哲評價 的問題,作者馮友蘭,湯用彤,賀麟 這樣論述:

國立西南聯合大學,簡稱西南聯大,是由北京大學、清華大學、南開大學在雲南昆明共同組成的大學。1937年抗日戰爭爆發,三所大學南遷,先在湖南組成國立長沙臨時大學,次年繼遷昆明,定名國立西南聯合大學。 西南聯大創辦於1938年,停辦於1946年,僅辦學八年,卻網羅鼎盛的名師陣容,培養出包括後來的諾貝爾獎得主在內的大批英才,於生死存亡的抗戰時期,延續文化命脈。西南聯大更成為現代中國文化史上的一個傳奇,其有形與無形的影響力延綿至今。 本系列整合西南聯大著名教授的講義與文章,展現西南聯大的學術風采。 本書以「哲學課」為主題,共收錄馮友蘭、湯用彤及賀麟三位著名教授的講義、演講

稿及其他文章,從先秦時代的百家爭鳴,佛學傳入與玄學的奇妙融合,知行合一的辯論……將中國哲學的脈絡抽絲剝繭,既展現了時代劇變下西南聯大的名師風采,也是一部完備詳盡的中國哲學史。

于晴小說研究

為了解決史哲評價 的問題,作者吳依陵 這樣論述:

于晴是九0年代言情小說的代表作家之一,二十多年來,台灣本土言情小說從崛起、興盛,衰落到轉型。在這期間,于晴一直佔有一席之地且不斷與時俱進。此論文對于晴小說進行文本分析,欲對其創作歷程中不同階段的寫作風格,寫作手法的特色以及其作品中所書寫的價值觀有全貌的探究,以期歸結出于晴為何能在淘汰快速的言情界占據一方天地,她的作品是否能脫離學者們對言情小說只是通俗娛樂產物的評價,證明即便是言情小說,也能藉由情來談論人性。本論文共分為六章,各章節內容論述如下:首章為緒論,說明研究動機及目的,研究範疇及義界,文獻回顧及分析,以及研究方法及步驟。第二章介紹台灣本土言情小說的發展史,簡介于晴的創作風格,將其創作歷

程分成青澀期、沉穩期及開放期,並將于晴作品分類概述。第三章則是分析于晴小說的敘事手法、情節特色,以及其喜愛的敘事結局。第四章是深入分析于晴小說中的人物角色探析。分別探討女主角及男主角的性格塑造,主角的家族成員、友人及部屬的形象分析。第五章則是探討于晴小說中的主題意識。除了愛情主題之外,尚有三大主題意識:其一是自我認同,其二是宗教觀,其三則是政治意識。除了建構了美好的愛情世界,于晴也呈現了真實人生中的灰色面,為虛構的世界與現實社會搭建了一道橋樑。第六章是結論,歸納前五章重點,比較于晴與當代其他作家的相異之處,並進行于晴作品價值分析。

戰敗者的觀點:軍事戰略大師「李德哈特」必讀經典——尊重戰敗者,洞悉你的競爭對手(全新典藏版)

為了解決史哲評價 的問題,作者李德哈特 這樣論述:

歷史往往只記錄戰勝者的榮耀,卻忽略戰敗者的觀點 要了解真實的二戰史,不能忽略戰敗者的看法 以古鑑今——尊重戰敗者,洞悉你的競爭對手! 國際局勢╳軍事戰史╳二戰真相╳外交布局 軍事戰略大師「李德哈特」必讀經典 李德哈特是誰?他是軍事史學家,同時也是軍事理論家;美國總統甘迺迪(John F. Kennedy)說他「上尉而為將軍之師」,《經濟學人》(Economist)更如此評價:「李德哈特不僅是戰略的倡導者與批評者,更是第一流的偉大史家」。他的戰略觀點與軍史論述更是影響全球軍事政策至今,歷經七十餘年愈發權威。 ◆從二戰經驗學習戰略外交——給台灣與俄烏戰爭的啟示 第二次世界大戰

是人類有史以來最大規模的戰爭,它對七十年後的世界格局依然有著重大影響,直到今天,二戰歷史依舊充滿疑團,有各種解釋和看法。然而,歷史往往只記錄戰勝者的榮耀,卻忽略戰敗者的觀點。因此,李德哈特認為只有聆聽戰敗者的聲音,才能對戰爭有更全面的認知。 本書是李德哈特親訪戰敗德軍將領的二戰史經典之作,在他筆下,我們能跳脫「勝著為王、敗者為寇」的刻板印象,不以負面與反派形象加諸其身,能客觀理解那些軍官如何驍勇善戰、如何運籌帷幄,古德林、隆美爾、曼斯坦、倫德斯特、布勞齊區……這些德軍將領在他眼中,甚至還比盟軍將領更有軍人氣度;然而,他們的命運卻被希特勒強行綑綁,帶領德國走向敗戰一途。 放眼如今的國

際局勢,俄烏戰爭成為西方國家逃避不掉的歷史共業,台灣也須正面迎接中國文攻武嚇的挑戰,閱讀李德哈特的戰略經典有其必要。透過本書,德軍「功虧一簣」的二戰經驗已然成為全球戰略布局的參考,即使戰後已過七十餘年,李德哈特的論述仍是軍事政策、戰略思考的研究重點。 ◆戰敗者的另一種觀點——德軍將領眼中的希特勒與二戰謎團 本書主軸分為開戰前跟開戰後,以時間序列串起每一場戰役,得出大戰時期德國真正的國策與戰略想法,以及成敗的真正關鍵,藉此追溯德國在一戰後的建軍、軍事力量的再崛起,以及如何走向戰爭、最終失敗的過程。史料彙整與訪談記錄豐富詳實,內容極富啟發性。 ◎德國在一戰投降後,何以能在短短二十年

間重新建軍、茁壯強大,並再次發動戰爭? ◎希特勒原本只是一介下士,但他擅長權術與蠱惑人心,德國將領如何評價希特勒? ◎「沙漠之狐」隆美爾本是希特勒欽點的「戰爭英雄」,為什麼卻被希特勒神秘處死? ◎盟國主張德國「無條件投降」,反而是延長戰爭的元凶?德軍敗將為何得出這個結論? ◎德軍將領如何看待好大喜功的墨索里尼?如果他沒有比肩德國,到處征戰,拖累德國收拾殘局,歷史會有所不同嗎? 在李德哈特筆下的希特勒,是藉由德軍將領之眼而折射出的拿破崙、馬基維里和穆罕默德的綜合體。而諸將領們對希特勒,既敬畏又不屑。這樣的關係,又有多少會影響到二戰德國的興衰呢? 李德哈特認為:研究德軍

將領,傾聽他們的陳述,有助於加深對二戰的理解。這些德軍將領是專注於軍事專業的技術專才,對專業領域以外的事情卻知之甚少,因此不難看出希特勒是如何蒙蔽他們、操控他們,將他們當成工具利用。此外,瞭解一些戰前的軍事狀況,也有助消除在戰爭行將結束時曾廣泛流傳的誤解。 關於二戰的出版品中多如牛毛,但本書獨樹一幟,無論是對軍事史、軍事思想的研究者,還是對一般歷史感興趣的讀者,都頗有裨益。 ◎本書初版為八旗文化《戰敗者的觀點:德軍將領談希特勒與二戰時德國的興衰》

孔孟荀創造性道德智慧及其德育方法之意涵

為了解決史哲評價 的問題,作者周仲賢 這樣論述:

本論文主要運用詮釋學方法,從《論語》、《孟子》、《荀子》等主要經典,探究先秦儒家孔子、孟子、荀子之思想中,「創造性道德智慧」之根源、內涵及培育方法。 孔子認為人能自覺向善,並能圓熟地、靈活地實踐道德核心價值,其根據在「心」;孟子主張道德價值與意識內在於「心」,且道德法則是由「心」自覺反省而感知創發;荀子則認為人透過「心」的認識與思考,能正確地掌握道德原則並辨識所處境遇,自主地促使道德知識與規範的合理應用。因此,三家皆認為行善的修養工夫在「心」上做,並據此使「心」發用「創造性道德智慧」。 「創造性道德智慧」的重要內涵首先包括「善」的原則與價值:孔子將「仁」作為道德的核心價值,有「愛人」之意

,並透過「仁」的自覺以「成己成人」;孟子指出人皆有「不忍人之心」,能省察覺知以創制「仁」、「義」、「禮」、「智」之道德智慧創發的原則;荀子則以「禮」作為人良好適當關係的準則及生活言行的規範。 其次,「創造性道德智慧」以「靈活應變」為其特質,具備「義」與「權」之能力。「義」是達成「仁」的方法,也蘊含「仁」的蘊義,其作為一種「理性的要求」,但更具「時宜」之意。「義」要求人能根據當前具體的、特定的情境或關係,判斷與選擇應當而適切的作為。而「義」的表現又合於「時中」,不執著任何道德規範或行動策略,「審時度勢」再採取恰當的辦法,並於行動上拿捏分寸、恰如其分,避免不足或過度。 「權」則是能對複雜的實際

情況予以考量,能深切透徹地掌握道德原理所含精密的意義,在各種處遇中,掌握時勢與變化,詮釋且推論所領會的蘊義,識別輕重緩急,並多方而整全地思考衡酌,以恰如其分、應當適切地評價、判斷、回應及行動,展現道德價值與原則的創發與變通。 就培養「創造性道德智慧」的方法而言,孔、孟、荀三家皆相當重視「實踐」,學習於具體情境下斟酌損益,考慮人際關係與需求及環境差異,熨貼實際處遇而選擇適當的方式傳達與實現「善」,並同時「養成習慣」以培養穩定的品格或氣質,如具道德智慧者一樣知覺及行動。「效法楷模」則藉由道德智慧楷模所示觀念、感受、行為、品格等,引發學生認同、接納及模仿,且典範更是指出方向,成為激勵的模範。 其

他的重要方法包括:學習邏輯性、統合性、批判性、開放性、多元性等「理性思考」,並能推論、質疑與類比;學習「內省自覺」,真誠面對錯誤而確實修正,並覺察「心」的道德意識與法則,建立道德主體性,並常保對情境與人際的敏銳及覺知,以隨時因應;學習並正確認知與掌握道德原則及知識,作為抉擇與行動的指引;「運用問答」引導、促發不同議題的探究、分析與論證。此外,教師須知覺、掌握與組織課堂教學的特質,並符合教學目的與期望且顧及每個學生特質,使用不同教學方式,增進培養創造性道德智慧之效。