吉安 黃昏 市場 評論的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立聯合大學 臺灣語文與傳播學系碩士班 王幼華所指導 鄭秋英的 太巴塱部落宗教信仰變遷研究 (2019),提出吉安 黃昏 市場 評論關鍵因素是什麼,來自於原住民、部落、宗教。

而第二篇論文長榮大學 台灣研究所 莊惠惇所指導 陳若嫈的 從觀光視角看光華雜誌建構之原住民意象 (2019),提出因為有 光華雜誌、外宣、原住民、觀光、社區營造的重點而找出了 吉安 黃昏 市場 評論的解答。

Anti-Trust

為了解決吉安 黃昏 市場 評論 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

太巴塱部落宗教信仰變遷研究

為了解決吉安 黃昏 市場 評論 的問題,作者鄭秋英 這樣論述:

本論文主要探討花蓮縣光復鄉太巴塱部落的信仰,隨著時代變遷現象產生的變化,分為清領、日治乃至國民政府三個不同時期的歷史發展,方法上包括文獻收集、探討,實地調查,耆老訪談等等。太巴塱部落,位於花東縱谷與海岸山派中間的位置,居民族群多元,原住民以阿美族人居多,原本即有傳承久遠的歲時祭儀,清領時期隨著漢人陸續遷入,隨之而來的佛、道教移入,和在地信仰產生互相排斥又相融的混雜現象,產生了豐富多樣的變化。甲午戰爭之後的花蓮後山,日人為開發產業並實施撫蕃政策,開始對傳統宗教做出限制,其後更強迫改變信仰,影響太巴塱部落傳統宗教甚巨,許多祭儀從此消失,然而統治過後留下的生產事業、交通設施、教育單位等,成為國民政

府日後建設的基礎。台灣光復後基督教、天主教等陸續的深入原住民社會,造成更廣泛的影響,成為部落信仰的主流。隨著經濟發展的蓬勃,更多漢人來到太巴塱部落,大小宮廟、神壇陸續興建及新興教堂的創設,讓太巴塱部落的宗教,呈現更多元、多樣的發展。本文綜合相關文獻、實地調查及訪談,詳列各宮廟、長老教會及天主教建立的淵源及背景,乃至部落發展史的過程及現況,完整的探究花蓮光復鄉太巴塱部落傳統宗教在各個時期的變遷,對其混雜現象及意義加以論述,並提出省思。

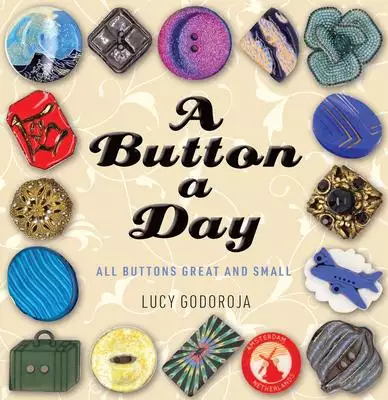

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決吉安 黃昏 市場 評論 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

從觀光視角看光華雜誌建構之原住民意象

為了解決吉安 黃昏 市場 評論 的問題,作者陳若嫈 這樣論述:

摘 要 台灣光華雜誌建構的原住民意象,對主流社會的重要性而言,雖然其價值觀與主流社會生活有所差異,生活也較艱困,但因為享有自然美景的環繞而大致美好,是穩定的代名詞。文本發生背景之特殊性在於:原隸屬於新聞局,後成為外交部發行之多國語言刊物,自1976年出刊後,在景點的詮釋上,展現國民黨政權的大中國思維對台灣、前統治者日本、對岸中國的心態。在這樣背景下呈現的原住民同胞與土地樣貌,視其能否與執政者有關,並給予當時之國民黨執政者形象加分而篩選。雜誌編輯也在內容上呈現了在地深入的報導,滿足讀者對原住民鄉的好奇心與關注。有時對原住民鄉之發展也抒發了屬於「台北菁英式」的知識分子對原住民的觀點

與熱情關懷。對於觀光資源而論,則提供兩方面資訊。一為原住民區景點/產業的開發發展上,政府與原住民作為;其次為文化資產保存之面向,並非所有觀光客有興趣,而對原住民來說,卻相當重要的原住民語言、習俗,部落社區營造、震/風災後之對生態努力維護與展開新生之報導。就此面向而言,雜誌亦專精於形塑原住民在社區營造的框架下積極實踐文化傳承的形象。 然而,積極報導原住民之時,光華雜誌也顯示了所謂的父母官形象,對原住民有讚賞,有期待,也有同情與建議。雜誌不應該將原住民看做是觀光景點的一部分,也不能永遠將其當成國家門面的一部分而未獲得其同意。除了是觀光資源的保護者與擁有者外,原住民朋友對自然保育的想法也應該被

接納,國家應該放下擁有權力者的高傲身段,尊重原住民在觀光地區的基本權利與生活智慧,並且對於國家公園的管理與環境保育上,將原住民視為共同治理的夥伴關係,這樣的原住民觀光才有前途,這也才是真正值得向外宣導之處。關鍵字: 光華雜誌、外宣、原住民、觀光、社區營造