吉野移民村的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔣竹山寫的 島嶼浮世繪:日治臺灣的大眾生活(增訂新版) 和清水半平的 官營移民:吉野村回顧錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「吉野移民村與慶修院」翁純敏著,花蓮縣青少年公益組織協會 ...也說明:「吉野移民村與慶修院」翁純敏著,花蓮縣青少年公益組織協會民國96年2月出版|

這兩本書分別來自蔚藍文化 和蔚藍文化所出版 。

國立東華大學 教育與潛能開發學系 廉兮所指導 王淑娟的 解放的希望-庶民歷史政治中的運動教習 (2021),提出吉野移民村關鍵因素是什麼,來自於庶民研究、庶民歷史、歷史質、現代性、殖民主義、解放教育、解殖教習、多元文化教育、行動研究、處境凝塊、貧窮、吉野村、灣生、太魯閣族、移民。

而第二篇論文國立成功大學 考古學研究所 鍾國風所指導 許靜慧的 日本豐田移民村的物質消費與社會群體 (2020),提出因為有 豐田移民村、物質消費、社會群體、近現代考古學、殖民地考古學的重點而找出了 吉野移民村的解答。

最後網站官營移民:吉野村回顧錄唐山書店官方網站則補充:清水半平,吉野郵便局長,投身建設吉野村三十五年。 《吉野村回顧錄》,臺灣第一個日本官營移民村的第一手紀錄。 我們因為戰敗的厄運,遭到遣返離開。

島嶼浮世繪:日治臺灣的大眾生活(增訂新版)

為了解決吉野移民村 的問題,作者蔣竹山 這樣論述:

日治臺灣的大眾生活比你想像的更有趣。 《島嶼浮世繪》圖文並茂,生動描述當時的人間百態, 既鋪陳歷史的理解,也展現人性的洞察。 最新增訂再版,這是一本時空旅行指南, 目的地:臺灣,1895~1945。 台灣人也許是全世界對日本這個國家感受最為複雜的一群人了。無論傾向親近或排斥,從台語裡的辭彙、日常生活習慣、建築、公共衛生制度等;都無法否定在這裡處處可見日本時代留下的印記。 本書透過四十一個關鍵詞、分別自八種方向切入,蔣竹山老師以知性之筆召喚沉睡在文獻資料裡的時代聲音,讓林獻堂、佐藤春夫、吳新榮等人親自現身,以其生命記憶的片段,帶領讀者體驗近百年前台灣島上生

氣蓬勃的民生百態。 ◎納涼專車|夏日夜晚何處去?納涼專車載你到北投逛夜市,有冰店、涼水店、壽司、關東煮,還有廣東煙火、藝妓手踊表演、龍燈展覽,北投的夜晚成了一個熱鬧滾滾的光明世界。 ◎大稻埕|餐飲大亨吳江山斥資十幾萬圓,在城隍廟後街興建了一棟揉合和洋風格的高檔餐廳「江山樓」,內有蘭亭、松園、竹軒、梅邨四個大包廂,環境優雅,菜色精緻,政商名流個個趨之若鶩。 ◎臺北鐵道旅館|一九二七年負責接待「世界漫遊中美國觀光團」來漫遊臺灣,一行四百多位旅客全部住進這家佔地三千多坪,比臺北車站還要大的豪華飯店。可惜這棟郁達夫蒞臨演講過的富麗建築後來毀於二戰美軍轟炸,只留下一些令人驚嘆的

照片。 ◎打麻雀|臺南醫師作家吳新榮曾將他戒掉「打麻雀」的事情寫在一九四○年某一天的日記上,打麻雀就是打麻將,是日治時期臺灣民眾的熱門嗜好之一。吳新榮下定決心,毅然將一付具有歷史價值的麻將丟進廁所,在完成這個儀式之後,他為自己倒了兩杯「三得利」威士忌,用乾杯慶賀重生。當然,這早就不是他第一次戒麻將了。

吉野移民村進入發燒排行的影片

|香港鬼屋靈探|猛鬼大宅紅房招靈有女聲答「講你又驚」 KB:明明係吉房但似逼緊地鐵

香港有不少荒廢大宅,大多都流傳着不同的鬼古,例如曾有人自殺、被斬首等,這些傳說不但沒有嚇走其他人,反而吸引了不少人前去探險。到底是屋太大令人疑心生暗鬼,還是真的有鬼魂靜候靈探到臨?

粉嶺龍躍頭文物徑一帶,有一座近百年的建築,由香港華仁書院及九龍華仁書院創辦人徐仁壽所建,八十年代末之前一直是家族的私人居所。及後開始荒廢,現時樹木和野草彷彿把整座建築吞噬,只剩下油漆剝落的外牆,以及二樓露台上石廬二字。上世紀三十年代這裏曾外借予天主教教會,舉行彌撒。

https://hk.appledaily.com/lifestyle/20210513/I7CHA5BRMFDP5JG2NV7D7TXSZ4/

影片:

【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋:愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)

【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)

【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)

【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

果籽 :http://as.appledaily.com

籽想旅行:http://travelseed.hk

健康蘋台: http://applehealth.com.hk

動物蘋台: http://applepetform.com

#靈探 #粉嶺 #鬼屋 #KB #地鐵

#果籽 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

解放的希望-庶民歷史政治中的運動教習

為了解決吉野移民村 的問題,作者王淑娟 這樣論述:

我是一位草根民主的運動者,也是社區工作者及研究者。以行動研究作為方法;帶著自身生命的難題來到花蓮蹲點吉安。想找答案:人如何可以在層層的現代性殖民的社會壓迫處境中更解放?本文以自身生命課題及十多年來的實踐經驗為基底,以「重返歷史~辨識歷史質」為取徑,在社區推進二戰後移動到吉安的太魯閣族;及日治時期來到吉野村的島內移民(閩南客家移民)的訪談行動。太魯閣族人的訪談則探究出因統治者的需要,從山地鄉移動到平地鄉的過程,族人被迫採平地人的生活方式,其不適應的必然性;而族人講自身名字的反應慢,乃是太魯閣族傳統命名制度遭破壞的結果,這些都再現了殖民的刻痕。再者吉野村內島內移民的訪談,則是因為看到了「灣生」幾

乎成為了吉安鄉的代名詞,且不同意《灣生回家》遮蔽了殖民的鄉愁式書寫。於是,透過長輩訪談進入日治時期吉野村島內移民的生活場景。探究出島內移民其實是補足了移民村因為耕地廣及戰爭而來的勞動力不足,他們共創了吉野移民村的光榮歷史;重現殖民統治下戰爭、空襲的記憶及島內移民與日本移民的互動關係。文史工作者如何取用歷史的歷史質提問,是實踐後發展出來的重要議題。其一是,藉由灣生作為「殖民代理人」的處境辨識,分析灣生鄉愁的質地;透過田中實加假灣生事件,鏡照出台灣的親日情結,而台灣人民淹沒在日人鄉愁、在臺日友好的血緣臍帶催眠中,沒有了抵殖民的主體。其二是,藉由行研文史資料遭盜用事件,反思歷史的取用作為謀取個人利益

的工具,不僅工具化了「歷史」,也工具化了「人民」,也工具化了「文史工作者」自身。「人民老大」政治行動則是希望為自己及社區居民,創造出不同歷史質地的「個人/集體與政治」關係的政治解放行動。以政治力作為探針,企圖偵測出政治力對人民的壓迫,而開展出爭取聚會所等行動方案。最後討論我期盼的「太魯閣族部落大團結」及「舊村文化激活」行動作用都沒有發生,讓我進一步思考「共同體」的想像是如何被我建構起來的。本研究探究過程中,在「實踐先於理論」的運動教導中,我研發了「辨識歷史質──解現代性殖民路徑」之行動理論。我意識到人的行動策略必須面對自身的「處境凝塊」──在現代性殖民的社會處境中單一的意識形態常對自己或他人經

驗之否定及排除,而形成情緒和思維糾結的行動困局。藉由「重返歷史~辨識歷史質」及社會學習,拆解被現代性意識形態形塑的固著思維、情緒及行動,生成具有主體意識的行動者。而後能投身「創造不同歷史質」的社會行動,朝向解放的希望。

官營移民:吉野村回顧錄

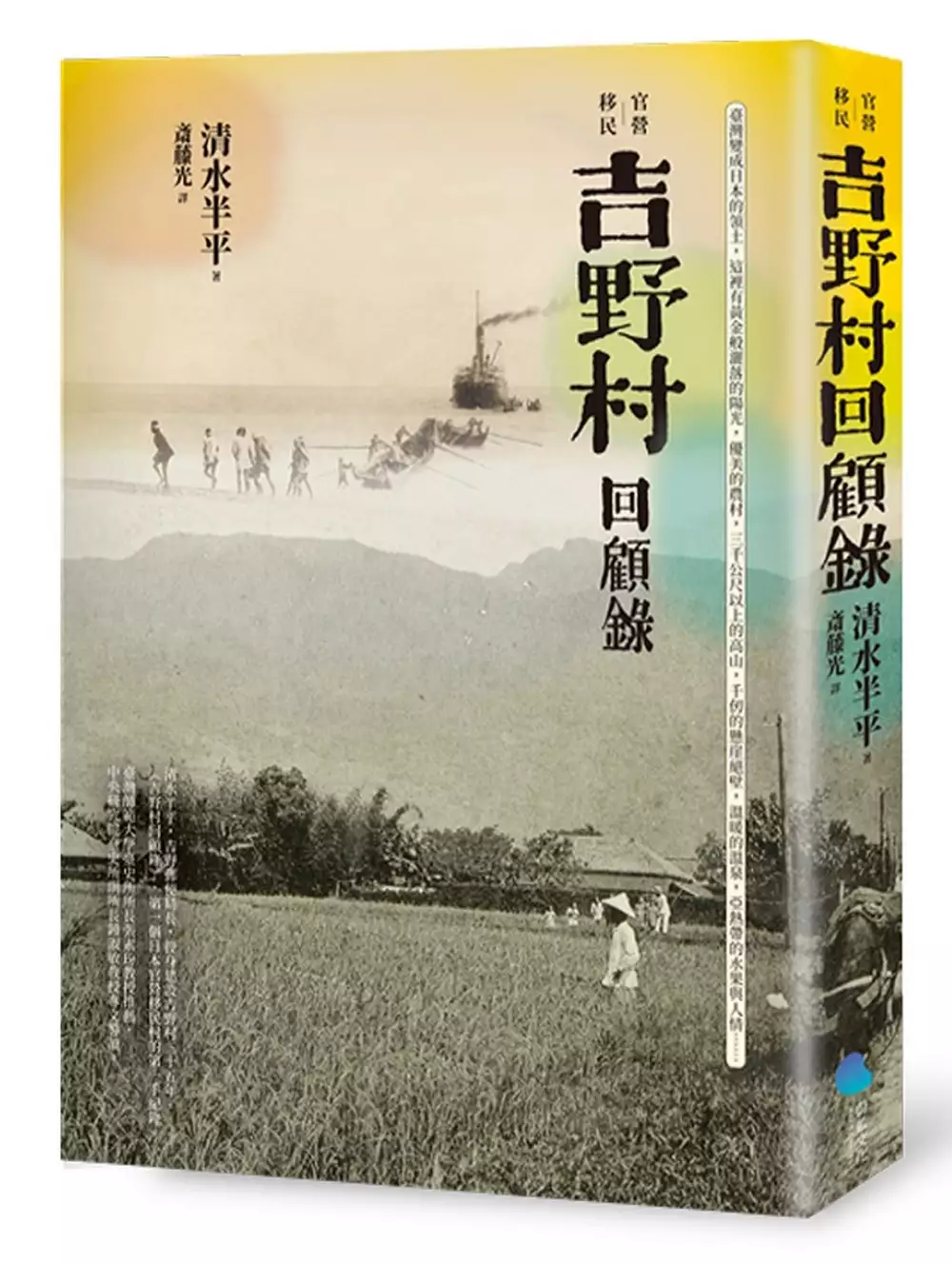

為了解決吉野移民村 的問題,作者清水半平 這樣論述:

清水半平,吉野郵便局長,投身建設吉野村三十五年。 《吉野村回顧錄》,臺灣第一個日本官營移民村的第一手紀錄。 我們因為戰敗的厄運,遭到遣返離開。 對我們來說,吉野村是令人懷念的故鄉,怎麼樣都無法忘懷。 「花蓮港到了。」大船停在遙遠的海上,高聲喊著嘿~喔~的工人們,有著刺青的赤裸身體,令人非常驚恐破膽。……我們下定決心長久居於四季如春的寶島「臺灣」,進入原住民地區,開創稱為理想鄉的日本村。在漫長的三十餘年歲月中,為了追求後代子孫繁榮的夢,許多人在種種沉重的壓力下,捨命不渝地犧牲奉獻。 一九一一(明治四十四)年,清水半平青春正盛,那一年冬天他遠渡重洋,從日本踏上花蓮的原野,

將人生最美好的青壯歲月揮灑在這一片原屬阿美族的土地。整整過了一甲子,年邁的清水半平提筆回顧了遙遠的「令人懷念的故鄉」——吉野村。 名人推薦 臺灣師範大學臺史所所長 張素玢教授 推薦, 中央研究院臺史所副所長 鍾淑敏教授 專文導讀。

日本豐田移民村的物質消費與社會群體

為了解決吉野移民村 的問題,作者許靜慧 這樣論述:

近現代考古學屬於歷史考古學的範疇之一,相較於早期歷史時期,近現代所包含的時間尺度泛指19至20世紀的近代與現代,關注對象為近現代的物質文化。日治時期,為了因應殖民政策與商業利益,陸續在臺灣建立私營與官營日本移民村,日本人有計畫地在殖民地塑造出農業移民社會,形成當時僅有日本移民可以居住的新聚落。將空間尺度聚焦在花蓮「豐田移民村」,時間凝視於建村之初的西元1913年至西元1945年日治時期結束,從近現代考古學研究關注的物質文化著手。在純粹的日本農業移民村裡,來自日本母國鄉下的農民,以及醫生、軍警、教師和官吏等特殊身份並存。移民村內部人群差異與消費能否體現於歷史陶瓷器、玻璃等生活器皿,從近現代遺物

探討日本移民村中的物質消費與社會群體。

吉野移民村的網路口碑排行榜

-

#1.歷史沿革 - 慶修院

一九一七年,川端滿二在吉野移民村募建了這座布教所,以宗教安定的力量,撫慰移民的思鄉之情….. 吉安舊名Cikasuan(阿美族語,意為:柴薪很多的地方),漢人譯作「知卡 ... 於 www.yoshino793.com.tw -

#2.日治時期全台第一個官辦日本移民村-花蓮吉野村 - eTaiwan

今日位於台灣東部花蓮的吉安鄉吉安村在日治時期的村名稱為「吉野村」,是當時大批日本人移民的主要居住據點。花蓮吉野村曾經是全台灣第一個日本殖民 ... 於 etaiwan.pixnet.net -

#3.「吉野移民村與慶修院」翁純敏著,花蓮縣青少年公益組織協會 ...

「吉野移民村與慶修院」翁純敏著,花蓮縣青少年公益組織協會民國96年2月出版| 於 tw.bid.yahoo.com -

#4.官營移民:吉野村回顧錄唐山書店官方網站

清水半平,吉野郵便局長,投身建設吉野村三十五年。 《吉野村回顧錄》,臺灣第一個日本官營移民村的第一手紀錄。 我們因為戰敗的厄運,遭到遣返離開。 於 tonsanbookstore.cyberbiz.co -

#5.工作半年便可滿足全年開支的日本農民,簡直舒服透了- 第1 頁

當第一批移民來到吉野村時,移民村尚未建設完成,移民住宅,醫療所、飲水設備都付之闕如。白天在烈日下揮汗開荒,入夜,簡陋的茅草屋中,九個移民擠在 ... 於 www.thenewslens.com -

#6.移民村| hualien

1909-1918年間,台灣總督府開始積極介入移民措施,並派任移民事業委員會專管,在各移民村設置移民指導所。1911年,第一座官營吉野移民村於花蓮七腳川(今吉安鄉)設立 ... 於 chia9524.wixsite.com -

#7.懷念台灣第一個日本移民村花蓮辦照片展

中廣新聞/粱國榮您知道全台第一個日本移民村在哪裡?就在花蓮縣吉安鄉。這裡早年被稱為吉野村,是日本人受到七腳川原住民多次襲擊後,為避免部族勢力 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#8.臺灣歷史現場踏查 - 資訊服務入口

位於今日花蓮吉安鄉的吉野移民村及壽豐鄉的豐田移民村,其遺址是日治時. 期日人農業移民的見證。國立臺灣圖書館(以下簡稱「本館」)多年來致力於以. 於 portal.boe.ttct.edu.tw -

#9.回家吧!探訪灣生的吉野移民村

作為日本時代第一個移民村,吉安鄉承載著百年來的種種回憶,隨著時間推移,連結著昔日生活的場所已不復見,安定力量的宗教信仰也不同以往, ... 於 ts.ndhu.edu.tw -

#10.來自灣生吉野移民村的訃聞一段花蓮慶修院的真實故事 - 信傳媒

來自灣生吉野移民村的訃聞聞此訃宜哀四月底我和純敏匆匆啟程前往日本。探望神石高原. 於 www.cmmedia.com.tw -

#11.新聞導讀吉野一號前世今生 - 更生日報

記者田德財/報導依據國家文化記憶庫資料指出,吉野移民村為日治時期臺灣第一個官營移民村,設立於原先奇萊平原上阿美族的七腳川社之土地,在此劃上 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#12.未竟的殖民—日本在臺移民村 - 上報Up Media

當年移民村代表著典型的日本文化和民族,自成一個封閉區域;和村外的本土 ... 像吉野村草分聚落佃農來自北側「田埔」,林田村北林聚落東南約有三、四 ... 於 www.upmedia.mg -

#13.吉安好客藝術村』透過免費導覽了解吉野村及吉野神社的歷史故事

花蓮吉安旅遊景點「吉安好客藝術村」,吉安好客藝術村位於吉安鄉北側,為民國初年時期日本第一個最大的官營移民村"吉野移民村"~來到這裡可以透過免費 ... 於 vivawei.tw -

#14.吉野圳水門 - 愛詩網

作者以吉野移民村的吉野圳水門為歌詠對象,表達他對「人定勝天」之說的懷疑與不安。明治42年(1910),日本將四國德島縣吉野川沿岸部份居民遷移至花蓮,設立吉野移民 ... 於 ipoem.nmtl.gov.tw -

#15.吉野移民村地圖 - 花蓮在地文化記憶庫

2020年11月9日 — 此照片為昭和8年(1933)二十萬分之一比例的臺灣地形圖中的吉野移民村地區。由地圖上可以看出,村內街道建設完整,吉野圳灌溉系統川流其間,當時移民 ... 於 culture.hccc.gov.tw -

#16.吉野移民村 :: 美食小記者

美食小記者,2020年9月2日— 2.吉野移民村位於今花蓮縣吉安鄉,創設於西元1910年,是臺灣最早的官設移民村,設立之初為吸引日本移民,臺灣總督府提出免費使用土地、藥品 ... 於 food.idatatw.com -

#17.環境與疾病 以台灣花蓮港廳日本移民村為例(1909-1917)

建立最早的吉野村,第一、二批移民移住時,仍無醫療設施,村民一感染. 瘧疾、恙蟲病,莫不惶惶不知所措,一旦移民接連病故,對移民社會的安定造成. 很大衝擊。 8. 台灣總督 ... 於 tkuir.lib.tku.edu.tw -

#18.2022年移民村標案查詢

吉安鄉《吉安好客藝術村》吉野移民村環境再造工程第二期-產業復振與歷史之心重建計畫. 2017-10-25. 皓瀚營造有限公司. Previous. 於 pcc.mlwmlw.org -

#19.臺灣舊照片資料庫

官營移民村の施設一班花蓮港廳吉野村出張所. 臺灣に於ける母國人農業 ... 吉野村宮前部落. 臺灣に於ける母國人農業 ... 豐田村移民住宅の一例. 臺灣に於ける母國人農業 ... 於 dl.lib.ntu.edu.tw -

#20.移民、朝聖、古蹟- 吉安慶修院

「1910 年日本移民船隻在花蓮港南濱. 靠岸,建立了第一個官營移民村-吉野村,. 從此他們就是花蓮人了…吉野移民村和日本. 內地農村景觀相似,最大差別在於農夫戴的. 於 125.227.255.111 -

#21.一段不該被遺忘的歷史回憶——日本移民村的時代故事

一九一一年十一月十四日日人上陸風景。 (圖片引自清水半平《吉野村回顧錄》. 日人歸國所帶物品明細申報書。(圖片 ... 於 www.taaze.tw -

#22.吉野移民村 :: 全台民宿& 旅館情報網

全台民宿& 旅館情報網,吉野移民村為日治時期第一座的官營日本移民村(由台灣總督府殖產局所設立,始於明治43(1910)年),村子的命名與佔了多數的四國德島縣吉野川沿岸 ... 於 hotel.imobile01.com -

#23.花蓮縣吉安鄉吉野拓地開村記念碑 - Joy and Tom - 痞客邦

其次,日本移民村選擇在東部,還有兩項有利條件:一是沃野較為豐富,得以建設純日本化的農業移民村落;二是由於人口稀少,不必擔心被台灣人所「本土化」。 於 cjyyou.pixnet.net -

#24.吉安好客藝術村吉野移民村環境再造工程第二期-「產業復振與 ...

位於花蓮縣吉安鄉慶豐村的吉安好客藝術村,土地面積約9,400平方公尺,廢棄營區已獲客委會補助第一期「吉安好客藝術村-吉野移民村環境再造工程」已 ... 於 www.ji-an.gov.tw -

#25.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

吉野移民村 與慶修院. 1-2. 獻詞. 3. 目錄. 4-5. 主委序:重塑文化現場尋回民間的文化活力. 6-7. 縣長序:紀錄正在發生的歷史為花蓮縣留下文化財. 於 tm.ncl.edu.tw -

#26.日本時代花蓮港廳吉野移民村一景 - 鯨魚網站

吉野 村是日本政府在台灣第一個官辦移民村,居民大多是由日本四國吉野川沿岸前來的日本人到台灣花蓮移民,並依著其故鄉內的吉野川而將此地更名 ... 於 www.hi-on.org -

#27.吉野村全台第一個官辦移民村 - 祖靈之邦

吉安鄉吉安村在日治時期舊稱「吉野村」,曾是全台第一個官辦移民村,建村百年,正好見證後山近代發展開拓血淚史。 昨天正好是吉野村建村百年,以及慶 ... 於 www.abohome.org.tw -

#28.19531069:數位台灣客家庄-聚落

column, value. title, 吉野移民村. type, 日治時期移民村. level, 縣市. address, 花蓮縣吉安鄉永興村. 於 sheethub.com -

#29.官營移民:吉野村回顧錄| 社會人文 - 中央社

1910年開設的吉野移民村,經過二十餘年的努力,到1930年代才開始顯現蓬勃生氣。在這段辛苦的過程中,清水半平始終扮演重要角色,被稱為移民村之母。 於 www.cna.com.tw -

#30.吉野移民村與慶修院/ 翁純敏著- 國立臺灣大學

吉野移民村 與慶修院/ 翁純敏著 可在總圖書館 總圖1F借書櫃台(光碟附件資料) ((DO) 733.9/137.4 8028)獲得 查看其他館藏地. 傳送至. QR. EndNote. EndNote Web. 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#31.官營移民:吉野村回顧錄- 蔚藍文化 - 微貳獨冊

官營移民:吉野村回顧錄- 蔚藍文化- 微貳獨冊- Waytoread 清水半平,吉野郵便局長,投身建設吉野村三十五年。《吉野村回顧錄》,臺灣第一個日本官營移民村的第一手紀錄 ... 於 books.waytoread.com.tw -

#32.臺灣ニ於ケル内地人農業移民ノ概況及考察__卒業報文

吉野 村是最早設立的官營移民村,此地原為腳川蕃的居住區域,當時的移民指導稱為荳蘭移民指導所,但在明治44年(1911)開始,台灣東部一般的移民適用地則改為日本母國的 ... 於 tahda.lib.nchu.edu.tw -

#33.遺留在花蓮移民村中的日本民宅| 京築居 - 方格子

6月又移入5戶275人,於是七腳川原野共52戶275人,於是七腳川原野形成台灣第一個移民村落,共計61戶295人,此即「吉野村」的前身。而前期花蓮港廳的移民村 ... 於 vocus.cc -

#34.官營移民:吉野村回顧錄 - 聚珍臺灣

清水半平,吉野郵便局長,投身建設吉野村三十五年。 《吉野村回顧錄》,臺灣第一個日本官營移民村的第一手紀錄。 我們因為戰敗的厄運,遭到遣返離開。 於 www.gjtaiwan.com -

#35.壽豐鄉農會有機無毒農產品推薦

日據時期,台灣總督府曾在花、東一帶進行大規模的「移民政策」,從1911年到1924年間,在東台灣建立了數處頗具規模的移民村,如吉野(位於花蓮縣吉安鄉)、豐田(位於 ... 於 www.shoufong.org -

#36.灣生回顧錄X《吉野移民村回顧錄》X 重返歷史現場出版計畫

台灣是歷史色彩豐富的國家,重返花蓮吉野村(今吉安鄉),分享這份感動,一起愛惜台灣、創造共同的未來。 於 www.zeczec.com -

#37.《灣生回家》作者帶讀者訪吉安 - 好房網News

吉野 村是日治時期第一個官營日本移民村,該地原先居住著七腳川社阿美族人,1908年因反抗日本壓榨,爆發七腳川事件,遭到日警鎮壓,土地遭到沒收,兩年 ... 於 news.housefun.com.tw -

#38.吉野村是台灣日治時期第一個官營的日本移民村 ... - Pinterest

吉野 村是台灣日治時期第一個官營的日本移民村,位於台灣花蓮港廳吉野庄(現花蓮縣吉安鄉),初期共有移民61戶、295人,多來自四國德島縣吉野川沿岸,故名「吉野 ... 於 www.pinterest.com -

#39.吉安》【慶修院】日本移民的根 - 花蓮旅人誌

移民既來, 因為尋根追遠,帶來家鄉原有的宗教信仰, 蓋了布教所,就此生根, 後來終戰後返日…。 時間過去, 曾在吉野移民村打拚過,或在吉野村出生的移民第二代, 終日 ... 於 www.hl-net.com.tw -

#40.官營移民:吉野村回顧錄 - 博客來

書名:官營移民:吉野村回顧錄,語言:繁體中文,ISBN:9789869656962,頁數:400,出版社:蔚藍文化,作者:清水半平,譯者:斎藤光,出版日期:2020/12/11, ... 於 www.books.com.tw -

#41.台湾官営移住案内.三移民村.吉野村概況

解説,台湾総督府殖産局、花蓮港庁、吉野村、郡茂徳、河原功編. 題名:, 《台湾官営移住案内.三移民村.吉野村概況:官営移民村.大和村建設志(近代台湾都市案内集成 ... 於 www.ith.sinica.edu.tw -

#42.鍾淑敏導讀:戰爭時期的「官營移民」吉野村 - 風傳媒

最早開闢的吉野村,由宮前、清水、草分三個集中的住宅地形成,每一村落由主要幹線以平行或垂直的方向串連起來。吉野村的移民指導所,位於宮前與清水間, ... 於 www.storm.mg -

#43.日本人的臺灣經驗~日治時期的移民村/林呈蓉

在台灣的東部地區,有許多頗具日本風味的鄉、鎮、村名,譬如池上村、瑞穗村、豐田村。 ... 招募移民前往開發的地區,僅限於花蓮港廳下的吉野村、豐田村與林田村三處。 於 www.twcenter.org.tw -

#44.名稱:吉野移民村客語拼音:海陸:gid rhiaˋ rhi min cunˋ

歷史脈絡與保存價值:日明治38年(西元1905年)開始官營移民階段,五年後,在花蓮港廳轄下選擇了壹蘭社成立移民指導所,並陸續建立了吉野村、豐田村、林田村等3處移民聚落 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#45.【口述歷史】花蓮吉野村之前世今生 - 故事StoryStudio

花蓮吉野村於1910年成為臺灣第一個官營移民村,代價是1909年的七腳川事件,長居此地的阿美族人在日軍進擊下,面臨滅族危機,被迫遷徙流離,原部落領地 ... 於 storystudio.tw -

#46.改變臺灣的日本人系列:建立花蓮首例民營移民村的日本人賀田 ...

開拓移民之路,讓花蓮賀田村成為第一波移民村的是出生於日本山口縣的賀田金三郎。 ... 臺灣東部花蓮港移民時期由臺灣總督府主導興建的「吉野村」了。 於 www.nippon.com -

#47.第四屆全國高中人文獎 - 賴和文教基金會

官墾移民政策下──吉野村(現今的吉安鄉),成為最具代表性. 的移民村落。 ... 吉野移民村:明治42 年2 月18 日(西元1909 年)花蓮七腳川社地被官方沒收成為官有. 於 www.laiho.org.tw -

#48.花蓮輕旅行:鯉魚潭、豐田移民村、吉野神社、吉安慶修院

走訪豐田移民村保留最完整的豐裡村,看著地圖探尋它所遺留的點點滴滴,追憶曾在花蓮存在過的日治遺跡... 初訪花蓮車站,天氣真是好到不行,後方山頭看得超 ... 於 hwsln.pixnet.net -

#49.吉野村全台第一個官辦移民村

吉安鄉吉安村在日治時期舊稱「吉野村」,曾是全台第一個官辦移民村,建村百年,正好見證後山近代發展開拓血淚史。昨天正好是吉野村建村百年, ... 於 www.chinatimes.com -

#50.吉野村- 维基百科,自由的百科全书

吉野 村是台灣日治時期第一個官營的日本移民村,位於台灣花蓮港廳直隸花蓮港區原七腳川社之居住地( 後屬吉野庄,現花蓮縣吉安鄉),初期共有移民61戶、295人,多來自四 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#51.吉野移民村@ 神社殘跡 - 隨意窩

吉野移民村 為日治時期第一座的官營日本移民村(由台灣總督府殖產局所設立,始於明治43(1910)年),村子的命名與佔了多數的四國德島縣吉野川沿岸移民有關,除了一般所熟知 ... 於 blog.xuite.net -

#52.吉野移民村- 藏品資料

2.吉野移民村位於今花蓮縣吉安鄉,創設於西元1910年,是臺灣最早的官設移民村,設立之初為吸引日本移民,臺灣總督府提出免費使用土地、藥品補助、家屋建築 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#53.官營移民:吉野村回顧錄- 清水半平 - Readmoo讀墨電子書

《官營移民:吉野村回顧錄》電子書- 清水半平,吉野郵便局長,投身建設吉野村三十五年。《吉野村回顧錄》,臺灣第一個日本官營移民村的第一手紀錄。 於 readmoo.com -

#54.煙草耕作指導所 - 花蓮旅遊情報站

花蓮港廳吉野村煙草耕作指導所. 位在吉安國小斜對面,鄰近吉安鄉公所、花蓮區農業改良場的「花蓮港廳吉野村煙草耕作指導所」,因見證日本政府在吉野移民村推動菸草種植 ... 於 xn--zfvo64cuqdrtcqtw.tw -

#55.「吉野村史移民館」相關新聞 - CTWANT

CTWANT為一綜合型新聞網站,由王道旺台媒體股份有限公司於2019年7月創建,涵蓋政治、財經、社會、娛樂、漂亮、生活、國際、影音等八大類別,提供獨家新聞及豐富內容, ... 於 www.ctwant.com -

#56.客庄移民村警察廳- 鳳林鎮- 花蓮縣 - 旅遊王

在當時,由於許多漢人、日人陸續進入花蓮開墾,日本人因此成立了三個官營移民村,分別是吉野、豐田與林田村,其中以1914年建造於鳳林鎮大榮里、北林里的「林田移民村」 ... 於 www.travelking.com.tw -

#57.稻香村、地神碑

過去的吉安稱作吉野,吉野移民村是臺灣日本時期的第一個官營移民村,根據史料記載,初期移民來到吉安的日本居民,許多來自四國德島縣吉野川沿岸,因此才命為「吉野 ... 於 csa.hl.gov.tw -

#58.探討日治時期台灣第一官營移民村-吉野村

吉野移民村 之所以會形成是因為當時日本人接收台灣時,西部平原的拓墾大致上已. 經完成,因此開發的重心便轉向較晚開發的東部地區。 日本在台灣的移民事業於明治43 ... 於 www.shs.edu.tw -

#59.花蓮吉野開村紀念碑- 维基文库,自由的图书馆

招致內地人民六十一戶使至居住所現宮前, 是本移民村濫觴為本島官營移民嚆(ㄏㄠ)矢, 明治四十四年因德島縣吉野川沿岸移民最多稱吉野村, 來年年歲歲 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#60.日治時期花蓮吉野移民村規劃與空間演變之研究

移民村 ; 吉野村 ; 官營移民事業 ; 農業聚落農村規劃 ; immigrant village ; Yoshimura ; government-run project ; Agricultural settlement ; rural village ... 於 www.airitilibrary.com -

#61.到吉野村來場不用登機的日本小旅行吧

雖然過往已有數篇學位論文以及專書研究吉野移民村,但最能真實呈現這個移民村落的一手資料,莫過於曾任吉野郵便局長、吉野村住民會會長的清水半平 ... 於 www.squaregood.com.tw -

#62.國立圖書館辦理歷史踏查研習 - 校園佈告欄

位於今日花蓮吉安鄉的吉野移民村及壽豐鄉的豐田移民村,其遺址是日治時期日人農業移民的見證。國立臺灣圖書館(以下簡稱「本館」)多年來致力於以豐富 ... 於 www.msjh.cyc.edu.tw -

#63.貳、人文歷史發展 - 台灣社區通

七腳川事件落幕後,促成第一個官營移民村-「吉野村」的設立,. 此有向該地區其他原住民族展示日本統治權威的示範。明治42 年(1909. 年)臺灣總督府以預算三萬圓,開始 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#64.灣生回家:被歷史遺忘的返家之路(上) - 端傳媒

他們努力開墾原本只是荒煙蔓草的花東縱谷,胼手胝足地將花蓮吉野建立成移民模範村,以為將在此世代相傳。 《灣生回家》劇照。由牽猴子整合行銷提供 《灣生 ... 於 theinitium.com -

#65.官營移民:吉野村回顧錄

官營移民:吉野村回顧錄- 台灣史地/ 文化, 清水半平, 9789869656962. 於 24h.pchome.com.tw -

#66.花蓮吉安吉野移民村

位於台灣花蓮港廳吉野庄(現花蓮縣吉安鄉)原為阿美族人的領地,1909年日軍進擊下,原本的部落領地成為官營移民的腹地,也是台灣日治時期第一個官營的日本移民村。 於 www.hwayinn.com -

#67.日本時代移民村曾窮到快被鬼抓去的故事 - 台灣回憶探險團

「所以居民應該都很有錢吧?」是這樣嗎? 1930年,距離開庄已20年了,該年底的調查,吉野村「每戶」一年收入 ... 於 www.twmemory.org -

#68.記錄長者口述史花蓮吉野移民村紀事大解密- 生活 - 自由時報

花蓮吉野村是日治時期台灣第1個官辦移民村,台灣行動研究學會花蓮工作站主任王淑娟,歷經2年時間集結35名長者口述資料,出版《來去吉野村─日治時期島 ... 於 news.ltn.com.tw -

#69.花蓮老照片-吉安 - yuliman's Tipga

〈(官營移民村)臺灣花蓮港廳吉野村吉野小學校〉,日治時期繪葉書,片山寫真館發行。吉野尋常高等小學校創立於明治44年,戰後併南園國民學校,現為吉安國小。 於 www.tipga.com -

#70.東部日人移民村

吉野 村的移民指導所現在已經不存在了,但鄰近的另外一個移民村「豐田村」 ... 當時移民的宗教信仰以佛教的真言宗為主,吉野村的布教所也就由真言宗的 ... 於 www.ner.gov.tw -

#71.吉野移民村

照片中地點為臺灣花蓮吉野村,照片中間為一名牽著牛車準備上工的日本內地農家女,後方的建築物為菸樓。菸樓為早期菸業興盛時期用來儲存、燻烤菸葉的空間,現多已閒置或 ... 於 memory.culture.tw -

#72.吉野拓地開村紀念碑 - 玩全台灣旅遊網

明治三十八年(1905)官營移民階段開始,而後在花蓮港廳轄下選擇了壹蘭社成立移民指導所,並陸續建立了吉野村、豐田村、林田村等三處移民聚落。為了撫慰移民的精神,在 ... 於 okgo.tw -

#73.漫步花蓮日治時期移民聚落(二)【吉野移民村】

上次介紹了豐田移民村,大家覺得如何呢? 今天的移民村系列,怡沛要帶大家逛逛台灣第一個官營移民村【吉野村】,路線如下: 吉野村位在現在的花蓮縣 ... 於 epay365.pixnet.net -

#74.花蓮吉安鄉農會的前世今生,見證吉野村移民時代 - 微笑台灣

吉安慶修院是當初移民村的信仰中心,也是台灣現存最完整的日式寺院。 從七腳川原野變成了吉野村. 日本領有台灣即鼓勵日本人移民台灣,不僅可以解決本土 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#75.臺灣的日本移民村- BOX Notebook - udn部落格

因私營移民成效不佳,總督府擬定官營移民事業計畫,明治43年(1910)開始在花蓮港支廳施行官營移民事業,先後建立吉野村、豐田村、林田村三個移民村。 於 blog.udn.com -

#76.吉野拓地開村紀念碑 - 吉安

明治三十八年(1905)開始官營移民階段,五年後,在花蓮港廳轄下選擇了壹蘭社成立移民指導所,並陸續建立了吉野村、豐田村、林田村等三處移民聚落。 於 jian.pgo.tw -

#77.官營移民:吉野村回顧錄| 樂天書城直營店

清水半平,吉野郵便局長,投身建設吉野村三十五年,是臺灣第一個日本官營移民村的第一手紀錄。 官營移民:吉野村回顧錄. $323$380. 1%. (賺3點). gold-pointer. 於 www.rakuten.com.tw -

#78.移民村的背景 - 網界博覽會

1895年日本接收了台灣,就開始積極的開發,但是就面臨到台灣同胞的反抗,又對於台灣的陌生,所以一直到1910年才由官方辦理移民。而第一個移民村就在花蓮—吉野,也就是 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#79.櫻花移民文化輕旅行篇 - 健行筆記

吉野 村是日治時期第一個官營日本移民村,該地原先居住著七腳川社阿美族人,1908年因反抗日本壓榨,爆發七腳川事件,遭到日警鎮壓,土地遭到沒收, ... 於 hiking.biji.co -

#80.官營移民:吉野村回顧錄| Pubu 飽讀電子書

官營移民:吉野村回顧錄出版社:蔚藍文化出版股份有限公司,作者:清水半平,清水半平,吉野郵便局長,投身建設吉野村三十五年。 《吉野村回顧錄》, ... 於 www.pubu.com.tw -

#81.吉野村是台灣日治時期第一個官營的日本移民村,位於台灣花蓮 ...

吉野 村是台灣日治時期第一個官營的日本移民村,位於台灣花蓮港廳吉野庄(現花蓮縣吉安鄉),初期共有移民61戶、295人,多來自四國德島縣吉野川沿岸,故名「吉野村」。 於 nicecasio.pixnet.net -

#82.分別為吉野(今吉安)、豐田(今壽豐)、林田(今鳳林

花蓮有三個日本官營移民村,分別為吉野(今吉安)、豐田(今壽豐)、林田(今. 鳳林),在大正二、三年間(民國二、三年)分別開村,日本政府有計劃的將農. 於 www.cittaslow.org -

#83.花蓮吉野開村記念碑 - 國家文化資產網

為了撫慰移民的精神,吉野、林田、豐田等三個移民村在規劃之初除設有神社之外,並官方的布教所。按當時移民信仰比例,佛教的真宗在三個村內所佔皆為 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#84.吉野移民村日式住宅與社區規劃

吉野移民村 日式住宅與社區規劃. 「後山」漢人入殖時間較晚,根據. 1896年臺灣總督府殖產部技師田代安定. 的調查,人口總計34,124人,其中漢人. 於 www.ntl.edu.tw -

#85.花蓮紀行(四):吉安慶修院 - Tony的自然人文旅記

吉野 布教所成為當時移民村的宗教信仰中心之一。 吉野日本移民村歷經三十幾年的經營,斐然有成,然而因日本戰敗投降,而戛然劃下了句點。 於 www.tonyhuang39.com -

#86.來去吉野村:日治時期島內移民生活紀事 - 蝦皮

一來去吉野村》主要描寫日治時期因為時局變化、家族或個人經濟困局,為了討口飯吃,島內移民移動到吉野村(今吉安鄉)的過程及後續在吉野村內的生活。 吉野村內由於許多 ... 於 shopee.tw -

#87.失落的新天地 吉安慶修院

短短35年的移民村,高峰期曾經有300戶日本農民由四國吉野川,坐船登陸花蓮的 ... 摘自吉野村第一代移民清水半平的回憶錄《吉野移民村回顧錄》,他廿歲 ... 於 jamestrip.com -

#88.吉野移民村開村百年暨慶修院周年慶 - 洄瀾網

花蓮縣文化局為紀念吉野移民村開村百年暨慶修院周年慶,今天在慶修院辦理一系列慶祝及展示活動,由縣長傅崐萁、前縣長吳水雲及多位民代、地方士紳與 ... 於 www.poja.com.tw -

#89.由台灣官營農業移民探討日本帝國主義的特色 - 師大歷史

關鍵字:移民、移民事業、帝國主義、官營農業移民、農業移民、農村、. 原住民、花蓮港、東海岸、台灣總督府、宗教、方言、當地調,. 查、吉野村、豐田村、林田村、墓地、 ... 於 www.his.ntnu.edu.tw -

#90.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 小博士信箱

題目. 日本殖民政府於西元1910年開始在東臺灣實施官營移民,其中在花蓮設立的吉野移民村成為官營移民的模範,請問小朋友,吉野移民村位於花蓮現今那一處鄉鎮? 於 kids.tpml.edu.tw -

#91.林田客庄移民村警察廳 - 花蓮旅遊情報站

當時由於許多漢人、日人陸續進入花蓮開墾,日本人因此成立了三個官營移民村,分別是吉野、豐田與林田村,其中以1914年建造於鳳林鎮大榮里、北林里的「林田移民村」最為人 ... 於 tour.artkao.top -

#92.颱風與美援教室(花蓮區農業改良場)

吉安村的前身是吉野移民村的中園,村內的機構如農改場或吉安國小擁有不少日式宿舍,年代都已久遠,結構是竹筋、稻草和黏土,其實是無法抗衡來勢洶洶的颱風的,就好比三 ... 於 www.hdares.gov.tw -

#93.吉野移民村與慶修院- 翁純敏- Google Books

吉野移民村 與慶修院. Front Cover. 翁純敏. 花蓮縣青少年公益組織協會, 2007 - Japan - 251 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and ... 於 books.google.com -

#94.希望在南方?日本時代的鹿野移民村 - 歷史學柑仔店

鹿野村還只是臺東製糖會社經營的私營移民村,如果對比總督府官營的吉野、豐田等移民村,臺灣人「被」差別待遇就更加顯著。 享有官方或日資會社資源的 ... 於 kamatiam.org