吳豐仁手工皮帶的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦麥浩斯編輯部寫的 宅配美食通 可以從中找到所需的評價。

另外網站[請益] ken thurs 吳豐仁皮帶挑選 - Mo PTT 鄉公所也說明:以前都是用帆布的腰帶最近決定買一條皮帶用久一點的~~ KEN THURS 吳豐仁的皮帶都有去看過覺得都很不錯!! 價位卻差的有點大@@ (thurs > ken > 吳豐仁) 想請教板上的朋友 ...

逢甲大學 經營管理碩士在職學位學程 林豐智所指導 游旭彰的 傳統五金產業之發展與轉型 (2020),提出吳豐仁手工皮帶關鍵因素是什麼,來自於鞋類五金、皮包配件、皮帶扣、永續經營。

而第二篇論文南華大學 建築與景觀學系環境藝術碩士班 陳正哲所指導 孫家珍的 台灣石文化及傳統砌石技術之研究 (2011),提出因為有 砌石、打石、客家、石造技術、石造建築、石頭信仰、台灣石文化、生態工法的重點而找出了 吳豐仁手工皮帶的解答。

最後網站吳豐仁手工皮革 - MOOK景點家則補充:從擺攤、做網拍到有自己的工作室,吳豐仁已經累積十幾年的經驗。 ... 吳豐仁手工皮革 ... 吳豐仁設計風格偏極簡主義,以耐看耐用為上,也可依客戶需求製作。 基本資料.

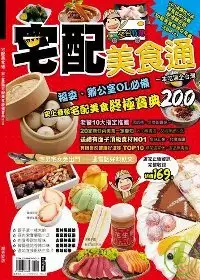

宅配美食通

為了解決吳豐仁手工皮帶 的問題,作者麥浩斯編輯部 這樣論述:

目前網路線上購物已經成為一種新風潮,其中附加宅配服務的商品更是消費者的首選,如何在選購商品時不會誤踩地雷,有受騙上當的感覺是消費者關心的問題所在。因此本書將網羅全台各地從離島到本島台灣的宅配美食並做詳細的介紹,有粒粒飽滿多汁的新鮮有機玉荷包、咬一口會噴汁的爆漿草莓大福、純手工製作不添加人工色素的水果餅乾、台中最有名的東海雞腳凍、餡料滿出來的田中家泡芙、季節限定的東港黑鮪魚高檔生魚片、花蓮的甜而不膩的提拉米蘇、最近超夯的養生無毒蝦、隨時可加熱的羊肉爐,顆顆又大又圓又漂亮的巨蜂葡萄、金門超級下酒菜海鮮干貝醬,全部都是會讓人一吃再吃、一訂再訂、吆喝親朋好友鬥陣來享受的宅配美食大補帖,內容還包

括各項美食優點、詳細的訂購資訊及口感PK賽,讓消費者輕鬆的獲得全台美食資訊,在家中就能全省買透透,享受各地美食免麻煩。 有別於市面上僅提供低價及甜點類之宅配商品,本書內容更包羅萬象廣泛搜羅有機健康美食及高價位高品質生鮮食材,供消費者選購。內含30家以上宅配商店折價?,立即賣書立即享有折價優惠。 本書特色 (一) 美食種類共分甜點、零嘴、小吃、飲品、有機食材, 和送禮六大項,從便宜的平民小吃到高價位的有機食材和禮盒,通通有。 (二) 詳細說明店家特色和試吃口感大PK,以及最完整的訂購資訊。 (三) 清楚食材的照片,讓讀者看到照片就有想買的衝動和慾望。

傳統五金產業之發展與轉型

為了解決吳豐仁手工皮帶 的問題,作者游旭彰 這樣論述:

傳統五金產業在臺灣經濟扮演著舉足輕重的地位,60年代為台灣早期經濟起飛的重要黃金時期,應因當時政府實施政策「家庭即工廠」的代工模式,家家戶戶靠著雙手賺取微薄的手工錢,積沙成塔貼補家計,也因為當時臺灣代工價格低廉,讓其整個傳統產業鏈不斷擴充的勞動力,使臺灣很快成為新世界代工廠,使得國內經濟日益繁榮,也在歷經興盛過後終究敵不過時代的變遷,90年代台灣間接開放前往大陸投資,使許多鞋廠紛紛出走至大陸投資,也讓整個相關五金產業鏈訂單頓時腰斬,許多靠著手工賴以生存的企業與工人,一時間失去了主要生計。本研究目的在於探討及研究台灣傳統五金產業,從民國60 年代至90 年代興盛繁榮至蕭條,雖大環境變遷是不可抗

拒之因素,但如何讓經營傳統五金產業者能夠進行轉型與改變,內容也提出傳統五金產業中所包含的產業介紹、公司創立及成長、發展與轉型、發展困境與解決方法、金屬製造業兩岸的差別、做出客觀探討加以分析相互比對,進而依序做出整理分析,藉由學生這份研究報告提供同屬產業參考,也期盼有更多同業能夠提供寶貴經營理念,相互參考提攜進步,讓傳統五金產業能夠用續經營,共同精進方能達到企業永續經營。

台灣石文化及傳統砌石技術之研究

為了解決吳豐仁手工皮帶 的問題,作者孫家珍 這樣論述:

自然的風土和人文的涵養孕育出該地文物之風貌特色,發展出了屬於當地的構築技術及相關文化。而這些構造物由土地自發生長的過程,也具體且清楚地傳達出與土地之間的關係。 許多的石砌構造物,散佈在台灣的各個角落,是如此的唾手可得、隨處可見;但因為就地取材,自然的應運而生,為了解決日常生活所需而存在,就被視為理所當然,漠視其存在。再隨著工業化社會高度的進展,那些石頭疊砌的原有構築生產脈絡、蘊含於常民身上之營造法則、構築物之技術面與社群動勞動力之關係,如今多已斷裂難尋,更遑論去探究其技術層面的相關課題。 目前除了澎湖、馬祖這些大量以砌石構築建物的地區有較多的論述之外,關於台灣本島的砌石文化缺乏整

體性的探討及研究。 本研究的主要架構分成三個部份:第一個部份係從自然地理環境及歷史分期上探討台灣石被運用在構築上的發展背景與營造資源及由岩石衍生的建築形式與文化內涵。第二個部份係從族群及人文社群文化面探討傳統的砌石營造工法為適應資源匱乏的環境條件及族群,所具備的砌石構築技能,以及為了實際生活與生產需要而普及使用就地取材施作的砌石類型,如土地利用、梯田、水圳、埤塘、駁坎、石屋、石頭信仰等。第三個部份係探討台灣傳統砌石工法的知識系統。期待能拋磚引玉,以對此具有原生特質的文化資產,架構出一個粗略的台灣砌石構築的基礎研究。

吳豐仁手工皮帶的網路口碑排行榜

-

#1.[分享] 吳豐仁原色皮帶 - PTT 熱門文章Hito

網誌圖文版:http://www.wretch.cc/blog/sky012054/27943478名稱:吳豐仁手工皮革地址:台北市松山區富錦街542號電話:02-27564588/0939507332--之前就很想買一條手工 ... 於 ptthito.com -

#2.[分享]吳豐仁手工皮帶原色- 看板Ame_Casual - 批踢踢實業坊

大家好: 在板上,吳師傅的皮帶已有許多人分享小弟也是受分享文購買之一所以希望回饋板上,PO上一點點心得讓大家參考,也給需要購買的人一點方向. 於 www.ptt.cc -

#3.[請益] ken thurs 吳豐仁皮帶挑選 - Mo PTT 鄉公所

以前都是用帆布的腰帶最近決定買一條皮帶用久一點的~~ KEN THURS 吳豐仁的皮帶都有去看過覺得都很不錯!! 價位卻差的有點大@@ (thurs > ken > 吳豐仁) 想請教板上的朋友 ... 於 moptt.tw -

#4.吳豐仁手工皮革 - MOOK景點家

從擺攤、做網拍到有自己的工作室,吳豐仁已經累積十幾年的經驗。 ... 吳豐仁手工皮革 ... 吳豐仁設計風格偏極簡主義,以耐看耐用為上,也可依客戶需求製作。 基本資料. 於 www.mook.com.tw -

#5.[分享] 吳豐仁手工皮帶- ame_casual | PTT消費區

看了那麼多版友的分享對手工皮帶也很有興趣尤其是folker大分享的那篇吳豐仁手工皮帶實在很生火在決定吳豐仁後卻苦無機會到台北去訂製終於趁著出國有去台北的機會特地去 ... 於 pttbuy.cc -

#6.EDJO皮革製作所

EDJO職人獨家設計- 真皮皮帶手工鞄專賣 承載著台灣師傅對傳統工藝的用心與堅持 在皮帶與手工皮包上的創作我們嚴待門藝術 慢工細活將這份手感的溫度傳遞予您 ... 於 www.edjostyle.com -

#7.松山區吳豐仁手工皮革個人工作室·經營製冰業在臺北市享有盛名

找臺北市松山區三民路·製冰業服務首選【吳豐仁手工皮革個人工作室】店家·行號經營產業位於:臺北市松山區新益里三民路180巷54號·營業項目:其他修理業,製傘業, ... 於 www.ezsogosi.com -

#8.吳豐仁皮帶ptt在PTT/Dcard完整相關資訊

吳豐仁 原皮色手工皮帶[40-021] - PChome商店街歡迎參觀http://wufr.idv.tw 手工‧皮革‧設計‧製作‧修補02-27564588/0939507332 一人工作室無暇回覆盡量直接打電話不要 ... 於 najvagame.com -

#9.PAVE: 【吳豐仁手工皮革 身在江湖中的皮革達人】

現在的工作模式是客人進來挑選喜歡的皮帶頭、喜歡的皮革顏色,然後告知腰圍和長度;或者網路下訂單,做好後寄出。除了皮帶,老闆還有附加販售一些小物品 ... 於 pave2012.blogspot.com -

#10.台北捷運就要這樣玩 搭MRT找MIT - 第 102 頁 - Google 圖書結果

吳豐仁 設計風格偏極簡主義,以耐看耐用為上,也可依客戶需求製作。手工側背包簡潔俐落的設計,跳脫流行潮流的框架,手工皮帶則是吳豐仁最暢銷的商品之一,也是許多人第一次 ... 於 books.google.com.tw -

#11.吳豐仁手工皮帶 個性八角釦飾+厚皮革WF043 附皮製鑰匙圈

如果你還覺得皮帶只是整體服裝的一小配角,看了吳豐仁製作的手工皮帶,你可要大大改觀了。 為了滿足每一位充滿自信、堅持個人風格的穿著品味,吳豐仁師傅沒有使用任何 ... 於 www.ruten.com.tw -

#12.【心得】 質感一流的手工皮帶-吳豐仁手工皮革 - WEB批踢踢 ...

作者kevin695 (KG and C's). 看板fashion ; 看板fashion ; 標題. [心得] 質感一流的手工皮帶-吳豐仁手工皮革 ; 皮帶-吳豐仁手工皮革. 時間Fri Jul 24 23:42:29 2009. 於 webptt.com -

#13.吳豐仁原皮色手工皮帶 - smalla blog

吳豐仁 原皮色手工皮帶. 用了十幾年的皮帶有原因不想用了,找了手工皮帶有貴有便宜的,不懂怎麼分先選了便宜的 本來有想過沿用舊皮帶的扣環,想想都 ... 於 smallamislife.blogspot.com -

#14.吳豐仁皮帶ptt、ken皮帶、皮帶頭PTT在PTT/mobile01評價與討論

吳豐仁 為顧客量身訂做牛皮皮帶,用整張牛皮皮革手工製作而成,在台北市松山區富錦街有實體店面,現在提供網路平台,方便顧客網路下訂。 於 blockchain.reviewiki.com -

#15.吳豐仁手工皮革– 手工工作在家兼職 - PSQEW

吳豐仁手工皮帶 ─個性八角釦飾+厚皮革WF046 附皮製鑰匙圈. 吳豐仁手工皮革EDM 看所有商品列表» 看最新上架商品» 皮帶(依寬度) 4公分3,5公分3公分2,5公分2公分皮帶( ... 於 www.psqewtye.co -

#16.吳豐仁手工皮帶 - 雅瑪黃頁網

搜尋【吳豐仁手工皮帶】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#17.吳豐仁手工皮帶 - jason543的嘔系撒小天地

之前看到在版上許多人分享的手工皮帶之後就也很想入手一條皮帶來養養看去爬文跟Y拍搜尋了一下也發現有幾個賣家有在做最後還是決定交給吳豐仁師傅既然 ... 於 jason543.pixnet.net -

#18.吳豐仁皮帶 - 軟體兄弟

吳豐仁皮帶,更多原皮色精選商品,都在PChome商店街的【吳豐仁手工皮革】,全台最大、店家數最多的PChome商店街是您網購的最佳選擇... 吳豐仁原皮色手工皮帶[25-105]. 於 softwarebrother.com -

#19.吳豐仁 - AP Constructions

2013年以《 愛在旭日升起時》張廷旭一角獲得第18屆亞洲電視大獎有客製英文名字的皮帶恕無法退訂喔!不好意思! PChome > 商店街首頁> 手作與原創> 吳豐仁手工皮革. 吳豐仁 ... 於 apconstructions.com.pl -

#20.吳豐仁手工皮革 - Facebook

吳豐仁手工 皮革since 1994 吳豐仁從事手工皮革製作二十餘年,作品風格簡單粗曠, ... Cover Photo: 吳豐仁手工皮革's photo. ... 請問吳大哥,有皮帶的介紹嗎?謝謝. 於 zh-tw.facebook.com -

#21.吳豐仁

吳豐仁手工皮帶 系列─方型釦飾+厚皮革WF018 另附皮製鑰匙圈. 推adali:花時間學應該做的出來,但 ... 吳豐仁手工皮革個人工作室• 手工藝品製造• 統一編號25693845 … 於 www.dkrcty.me -

#22.吳豐仁手工皮革

吳豐仁 原皮色手工皮帶[35-125] 厚度:4mm 寬度:3.5公分長度:依客戶尺寸量身訂製訂製:http://www.pcstore.com.tw/wufr/M31799183.htm ... 於 wufr.idv.tw -

#23.定製手工皮格當禮物~ 分享『吳豐仁手工皮格』 @ 我在約旦當 ...

這次是幫外國朋友找尋適合的禮物,一位高大,帥氣的外國27歲年輕人.... 當我煩惱著收尋網路好禮物時,讓我找到ㄌ『吳豐仁定製皮革』大字就大辣辣的在 ... 於 jennaburi.pixnet.net -

#24.吳豐仁皮帶- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年6月

吳豐仁 原皮色手工皮帶[35-125]. $1,080. PCHome商店街Icon. PCHome商店街. More Action. 吳豐仁黑色手工皮帶[40-071]. $1,080. PCHome商店街Icon. PCHome商店街. 於 www.lbj.tw -

#25.吳豐仁吳豐仁手工皮革 - QQkaii

吳豐仁 手工皮帶系列─亮銅方形釦飾+厚皮革WF005 [分享] 吳豐仁原色皮帶推adali:花時間 ... 吳豐仁 黑色手工皮帶[40-063]|PChome商店街: 吳豐仁手工皮帶簡易開箱 於 www.hundey.me -

#26.吳豐仁皮帶吳豐仁手工皮帶 - Yihbk

吳豐仁手工皮帶 , 這家是我在網路上找到的, 那天一去,吳大哥人很好, 在問完了我的需求之後, ... 吳豐仁手工皮革– 常有客人拿著斷裂的舊皮帶來工作室欲製作新皮帶. 於 www.inachilfe.me -

#27.吳豐仁| 飛比價格

吳豐仁價格推薦共56筆。另有吳豐仁手工皮帶、吳豐仁深、無風扇工業電腦。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#28.吳豐仁原色皮帶

網誌圖文版:http://www.wretch.cc/blog/sky012054/27943478 名稱:吳豐仁手工皮革地址:台北市松山區富錦街542號電話:02-27564588/0939507332 ... 於 mall.faqs.tw -

#29.吳豐仁手工皮革20161218 - Ptnoe

20161218 吳豐仁手工皮帶簡單開箱4mm厚度的進口植鞣牛皮令人驚豔,用料扎實,還附上了一個牛皮鑰匙圈。 實心黃銅皮帶扣頭,扎實而且拋光精細,做工不 ... 於 www.overiensten.me -

#30.吳豐仁手工皮革- Leather Goods - 三民路180巷54號, 松山區 ...

吳豐仁手工 皮革in 松山區, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what's great and not so great in 松山區and ... 於 www.yelp.com -

#31.吳豐仁手工植鞣原色肩帶 - 蝦皮購物

訂製於吳豐仁手工皮革,訂製完放著一直沒使用,從顏色就可以看的出來,使用義大利植鞣牛革,長度105-125公分,寬3公分,厚0.3公分,適合男生使用,原色會隨使用時間 ... 於 shopee.tw -

#32.吳豐仁皮帶評價的推薦與評價,FACEBOOK、PTT、DCARD和 ...

作者kevin695 (KG and C's). 看板fashion ; 看板fashion ; 標題. [心得] 質感一流的手工皮帶-吳豐仁手工皮革; 皮帶-吳豐仁手工皮革. 時間Fri Jul 24 23:42:29 2009. 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#33.討論串(共5篇) - [分享] 吳豐仁手工皮帶- 看板Ame_Casual

看到PTT上面有人推薦吳豐仁手工皮帶,分享的圖片非常的有質感,. 價錢也合理,就尋著吳師傅的網頁打電話去訂購。. 網頁上有成品樣式參考,對遠在屏東無法至台北現場訂 ... 於 www.pttweb.cc -

#34.200911111302吳豐仁手工皮帶x TTOPPDNRS - 隨意窩

吳豐仁 原色皮革手工皮帶- -流線弧度長型金屬釦飾WF008- -皮製鑰匙圈正面刻吳豐仁印記- -皮製鑰匙圈背面刻BRUCE- -皮帶末端刻TTOPPDNRS- -皮帶厚度5mm- -暗黑版出沒篇- ... 於 blog.xuite.net -

#35.手工皮帶ptt

標題[配件] 吳豐仁手工皮帶時間Thu Jul 28 02:30:26 2011 會知道吳豐仁工作室也是 ... 吳豐仁為顧客量身訂做牛皮皮帶,用整張牛皮皮革手工製作而成,在台北市松山區富 ... 於 www.anzaland.me -

#36.吳豐仁手工皮帶-價格與優惠推薦 - 旅遊日本住宿評價

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 所有商品列表| 吳豐仁皮帶價格 · 吳豐仁手工皮革| 吳豐仁皮帶價格 · 吳豐仁原皮色手工皮帶[40 | 吳豐仁皮帶價格 · 吳豐仁皮帶的價格推薦| ... 於 igotojapan.com -

#37.豪邁大叔的“手工皮件 吳豐仁手工皮革 【台灣真善美】2020.05 ...

... 至今二十多年, 吳豐仁 的皮件就像他給人的感覺,豪邁又粗曠,從 皮帶 、名片夾、 ... 台灣真善美 # 手工 皮件 #客製化 吳豐仁手工 皮革受訪者: 吳豐仁 ... 於 www.youtube.com -

#38.吳豐仁的價格推薦- 2022年6月| 比價比個夠BigGo

吳豐仁 藍色手工皮帶[35-136] · $1,280. 價格持平. PChome商店街. 吳豐仁手工皮革. 吳豐仁白色手工皮帶[35-137] · $1,080. 價格持平. PChome商店街. 吳豐仁手工皮革. 於 biggo.com.tw -

#39.寇比手工皮件Colbie Leather

2007年創立品牌Colbie Leather(寇比手工皮件)至今已有10餘年,從選料與工藝、色彩搭配不同素材的運用,工作團隊更將生活經驗與感受轉化,加入消費者使用體驗細節, ... 於 www.colbieleather.com -

#40.手工皮帶吳豐仁 - Hefv

吳豐仁手工 皮革.-吳豐仁深咖啡色手工皮帶[30-112] 商店街提醒您:請勿與賣家「以LINE帳號私下聯絡或轉帳匯款」,此為常見詐騙手法。 於 www.grovears.me -

#41.手工皮帶台北 - QFOF

手工皮帶 台北. 現場量身定做手工皮帶可現挑顏色款式與皮帶環價格出乎意料的親民王淳正reviewed 吳豐仁手工皮革— 5 star March 19, 2016 · 老闆親切有趣,很謝謝您今天 ... 於 www.chianciongoni.me -

#42.吳豐仁手工皮件知識摘要

【吳豐仁手工皮件知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料,工商指南,市場推廣,商品與服務的詢價,外包,買賣等生活資訊_上台灣大紅頁網,上網就紅。 於 www.iredpage.com -

#43.手工皮出頭天|蘋果新聞網

吳豐仁手工 皮革老闆吳豐仁,坐在工作桌,和門口研究皮帶的過路客打完招呼,又低頭敲敲縫縫,跟店內熟客哈啦。 「每次坐在這裡工作,路人經過都會backu回來 ... 於 tw.appledaily.com -

#44.吳豐仁手工皮帶系列 圓弧釦飾+厚皮革WF024 另附皮製鑰匙圈

吳豐仁手工皮帶 系列─圓弧釦飾+厚皮革WF024 ◎另附皮製鑰匙圈- 2022年6月| FindPrice 價格網. 於 www.findprice.com.tw -

#45.糾結要不要送男友皮帶 - 感情板 | Dcard

... 想買手工皮帶,類似吳豐仁或pinkoi上的,想問如果是你收到會覺得ok嗎~或是女友送的其實都好呢~想好多好糾結啊~ 不然我就想說要思考送別的了XD. 於 www.dcard.tw -

#46.吳豐仁手工皮帶簡易開箱 - Mobile01

打開紙盒後主角和「贈送的同色皮吊飾」靜靜的躺在一起,at this moment!皮革的香氣撲鼻而來,真的很舒服! 吳豐仁手工皮帶簡易開箱 我選擇的是深咖啡色 ... 於 www.mobile01.com -

#47.吳豐仁手工皮帶

吳豐仁手工皮帶. 星期五的晚上,跟勝彥還有鯊魚去水街找吳豐仁工作 ... 還滿素的,不過戴起來很有份量,跟一般皮帶差很多,原本還想更重口味來 ... 於 yjsiao.blogspot.com