吳豐仁手工皮革的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃毓麟寫的 太陽神鳥國女王·妙雨 和的 眷村裡的女人都 可以從中找到所需的評價。

另外網站吳豐仁手工皮帶 - 雅瑪黃頁網也說明:PChome Online 商店街- 普普精品-手錶- 吳豐仁手工皮帶系列─方形銅釦飾+厚皮革WF018 另附皮製鑰匙圈. 如果你還覺得皮帶只是整體服裝的一小配角,看了吳豐仁製作的 ...

這兩本書分別來自蘭臺網路 和五南所出版 。

國立中正大學 中國文學研究所 毛文芳所指導 楊建國的 玩具新論:明清器玩美學發微 (2020),提出吳豐仁手工皮革關鍵因素是什麼,來自於玩具、器玩美學、明清、鑑賞、身體、身體感。

而第二篇論文國立雲林科技大學 設計學研究所 邱上嘉所指導 嚴文潔的 文化政策視角下的中國非物質文化遺產保護實踐:以泉州金蒼繡技藝的社會傳承為例 (2020),提出因為有 非物質文化遺產、泉州金蒼繡、文化研究、文化政策、文化公民權的重點而找出了 吳豐仁手工皮革的解答。

最後網站吳豐仁手工皮革 - 軟體兄弟則補充:吳豐仁手工皮革,歡迎參觀http://wufr.idv.tw 手工‧皮革‧設計‧製作‧ ... 盡量直接打電話不要留言發問喔 ... ,吳豐仁為顧客量身訂做牛皮皮帶,用整張牛皮皮革手工製作...

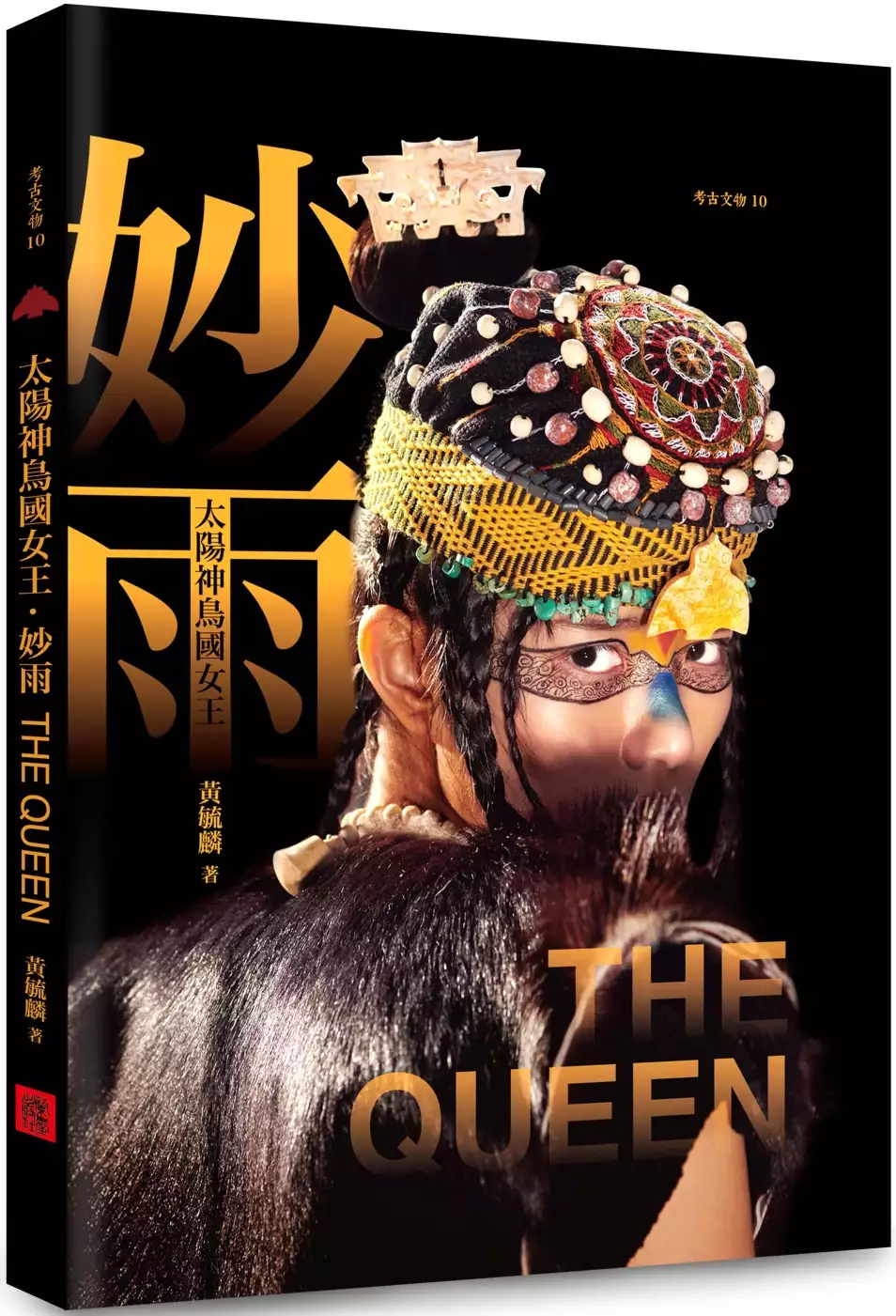

太陽神鳥國女王·妙雨

為了解決吳豐仁手工皮革 的問題,作者黃毓麟 這樣論述:

《太陽神鳥國女王·妙雨》 一位穿越人間與神界的遠古女王 多年前,當《綠隱書房》的藏品受邀到英國維多利亞暨阿爾博特博物院(V&A)展出時,佈展的會議中有人提出在展廳裡模擬一個置放隨葬玉禮器的遠古棺木,當時大家都覺得是個了不起的提議。讓博物館內的參觀者能一目了然隨葬品與墓主之間的排列關聯,進而推敲墓葬的等級與規格。 此後,《綠隱書房》便一直在思考一個問題,是不是還有比遠古棺木更好的方法,能夠重現古文明的瑰麗呢? 顯然,等科技發展到能夠實際帶人類「穿越」到遠古,估計眼前是不可能的。那麼,若想讓人在視覺上真實感受到瑰麗的古文明是何等的耀眼璀

璨,除了「穿越」外,還有其他辦法嗎?對於這個像是個不可能的任務,《綠隱書房》決心做到,並藉著這樣的過程和結果,讓數千年以後的我們,開始探索神秘史前時尚的源頭。 這個決心,前後花費了五年來完成。其中,考證最為費時!在仔細研究了有關良渚文化考古的各類文獻的同時,還實際到古遺址所在很大的區域範圍去體驗古文明人類生存的大環境。之後,洪明雅與黃鑫,負責以女人的觀點從眾多藏品中挑選出頭飾、髮飾、頸飾、手飾、臂飾、腳飾後,黃策找來了設計師洪福伸。經過漫長而嚴謹的討論,完成了第一張服裝設計圖。考慮到表達遠古文明的織染技藝和古老的紡織術,《綠隱書房》跟韓蕙琦探討了現今仍然保存的原住民工藝,由她引薦了適合

計畫所需要的工藝師。然後又跟謝伊笛討論原住民排珠設計與配飾製作的實際情況。定案後,便邀請台灣太魯閣族工藝師吳瑪琍(Tapasyapu),用傳統梭織製作服裝所需布料與織帶,並裝飾五彩紋路;又邀請魯凱族工藝師巴千惠(Lrebelrebe),手工繡出太陽紋路並且設計獸皮斗篷,以及皮革縫製。又請魯凱族何梅香(Lauviyu)設計繡出頭套太陽紋飾與製作。 非常巧合的,就在《綠隱書房》服裝準備接近完成的時候,這個古文明遺址古城在2019年7月6日於第四十三屆聯合國教科文組織會議上,正式被列入《世界遺產名錄》。 經過了前述九個多月在服裝上的設計與製作,臨拍攝前兩個日夜,由蕭素卿、李新紅兩位幫

助洪福伸沒日沒夜的作最後的縫製與調整。然後通知早已精心挑選的團隊成員:模特兒陳姿妙、彩妝及髪型設計何柏蒼、攝影師韓嶽良、燈光助理黃建豪及鄭為仁,把「太陽神鳥國女王」重現給世人。本書分為女王以真人作為「大祭司」,以及「女王」本身兩個主要部分詮釋。這是一位穿越人間與神界的遠古女王,也是當時人與神間閃耀著火花的生命之歌。當讀者一頁頁翻動本書時,片刻間沉寂幾千年的古物,忽然就像在黑夜中聽到音樂響起、燈光一亮、紅幕拉開,古代女王閃亮登場!那種奢華綻放,那種驛動張揚,媲美當代世界珠寶時尚的頂級盛宴! 正如翻開本書時,映入眼簾的那段文字:The most wonderful works dedica

ted to all people who enjoys arts 謹獻給所有喜愛藝術的朋友。

玩具新論:明清器玩美學發微

為了解決吳豐仁手工皮革 的問題,作者楊建國 這樣論述:

本論文以明清兩代有關器玩審美、賞鑑、品味為核心,掘發周邊環節包括:身體感、雅俗觀、物質文化、器物與人互動等思考面向。主要的問題意識是:在器物與人關聯的歷史長河中,器物從「用」而「無用」而「多用」,從「實用」而「審美」而「商品」,迄於明清社會各階層對器物之態度或抑或揚、褒貶糅雜,呈現多元樣貌,筆者乃聚焦於器玩,以美學角度予以顯題化,並以茲做為歷來「人為主體、物為客體」二元思考取向之鑑戒與反思。依此提問脈絡,本論文取徑於當代融合身心物於一爐之諸種路向,如:場域、身體、身體感、氣氛與情境、之間(間距)等,嘗試對明清器玩文獻進行美學視域之梳理與辨析。「場域」 (Field) 乃當代布迪厄(1930

-2002)所提出的社會區分概念,涉及權力、階級、身份的角力,更洞察慣習(Habitus)之養成乃生手晉身專家的關鍵條件;另有一「場域」概念乃涵容更廣袤的天、地、神、人,其往來流動於「之間」,交互融攝、彼此映照、相互開顯、共榮互惠;兩種動態性「場域」概念恰可觀照器物與人、天地、歷史變遷的交互消長,為明清時期之「玩具」勾勒具體而微的文化輪廓。其次,「身體」貫串明清的氣學與心學,又同時是人與器物互動的主要媒介,無論製作、使用或品鑑器物,莫不依傍各器官賦予「身體感」的整體運作,並可證成身體自覺與生命轉化,本文遂援引為核心視角,大大增益器玩文獻理解的深度與廣度。至於「氣氛與情境」的「體知美學」,兼裒身

心物一如,儼然為理學、心學、氣學相繼的明清思想指出趨向,除安頓身心性命外,在器物與身體的關聯中,扮演不可忽視的力量;再者,梅洛龐蒂(1908-1961)身體現象學所構想的身體主體,是一被物所觸及的身體自我,因物之呼喚而有觸情、觸發、回應、感受與氣氛的互動,提供賞鑑明清器物之美學新視角。緣於上述諸種關懷,本文之「新論」,特以環繞「器玩美學」的「之間」取向,側顯場域、鑑賞、製器與傳播四個向度,嘗試建構明清時期器玩美學體系,並兼為當代反思批判的對話空間做出綿薄貢獻。

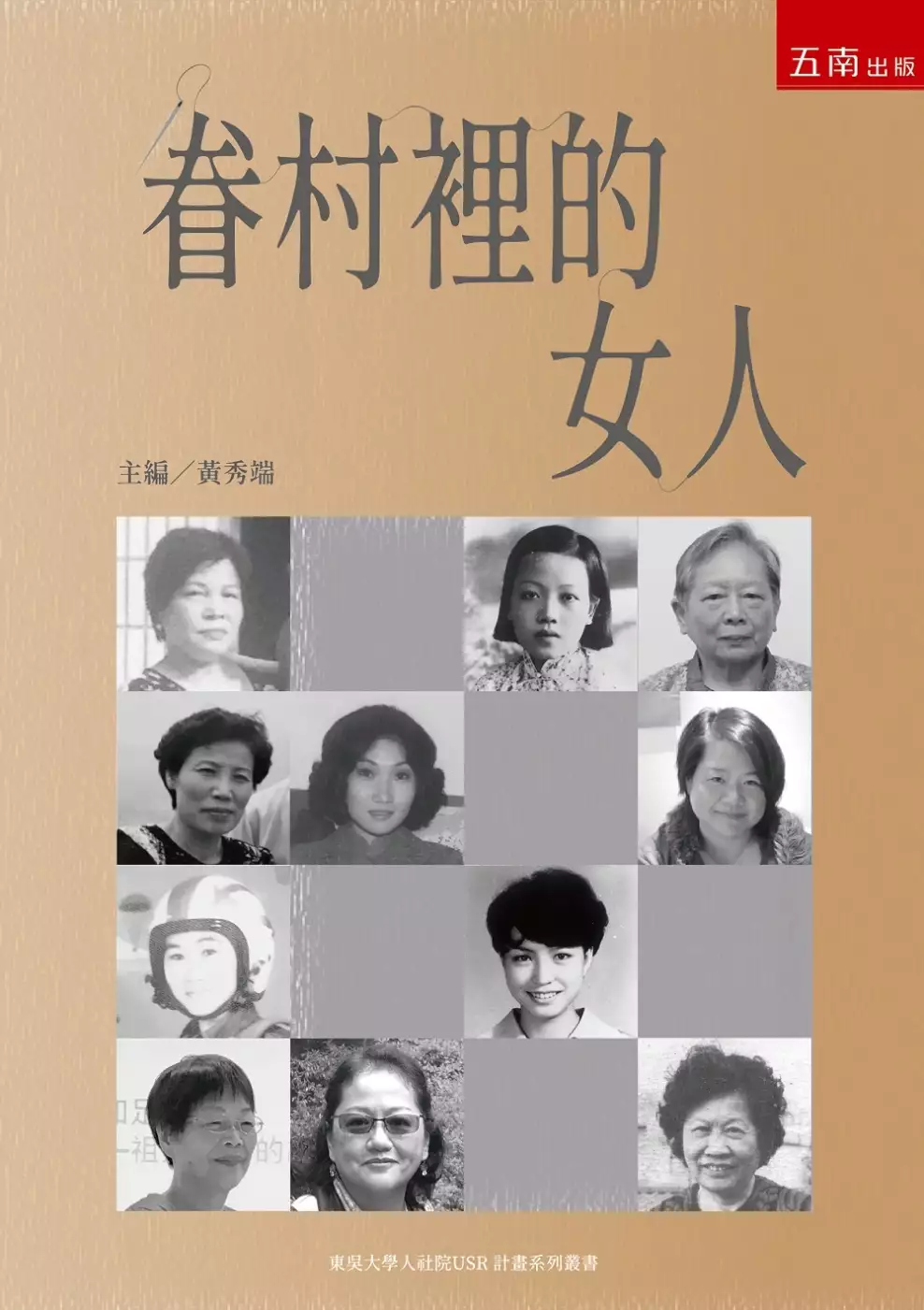

眷村裡的女人

為了解決吳豐仁手工皮革 的問題,作者 這樣論述:

文字,讓回憶更有溫度 1931年,著名的美籍歷史學家卡爾.貝克(Carl Becker)在就任美國歷史學會主席時曾留下一句名言:「人人都是他自己的歷史學家」,意即每個人的記憶都是歷史的一部分,換句話說,留住歷史就是把人的記憶留下來。因此,東吳大學人社院在第一期的USR計畫中,便是採用口述歷史的方式,記錄與書寫下雨農山莊居民的生命故事。 在訪問的過程中,許多難以想像的故事情節隨著受訪者的回憶,慢慢地呈現在團隊成員的面前:有的人是飄洋過海來到臺灣、有的人是在臺灣土生土長、有的人是眷村二代,但她們的一生都跟1949年息息相關,也都受到1949年的影響。她們都是曾經

隨著大時代走勢漂蕩的浮萍,萬幸的是,浮萍最終有了根。這個根,就是眷村。眷村是時代的產物,隨著時間的推進,也逐漸隱沒在歷史的洪流中。眷村曾經是浮萍們的家,她們在此地紮根、在此地散葉,最終褪去了浮萍的外殼,成長成一株有能力替家人遮風避雨的大樹。 人的一生終究有限,如果不加緊腳步記錄下這些珍貴的歷史記憶,後人將無從追憶,因此文字的力量就顯得特別珍貴。透過文字,記憶得以具象化,也讓動人的故事得以流傳。

文化政策視角下的中國非物質文化遺產保護實踐:以泉州金蒼繡技藝的社會傳承為例

為了解決吳豐仁手工皮革 的問題,作者嚴文潔 這樣論述:

傳統文化的遺產教育確保了社會賦權的過程,其挑戰在於建立促進社會參與教育的原則。中國的非物質文化遺產保護實踐在結合了聯合國教科文組織(UNESCO)基本理論層面的基礎下,發展出了自己特有的工作模式。本研究使用文化公民身份作為理論指導,以文化政策為切入點,針對中國非物質文化遺產保護項目之泉州金蒼繡技藝,進行刺繡技藝社會性傳承實踐的理論探討。針對公民參與非遺傳統技藝的參與意願和感知文化遺產的價值指標,進行多個案的探索性研究。研究設計上,分為兩個部分:第一部分,蒐集公民參與技藝類文化遺產活動的相關指標,數據來源於刺繡藝師專訪的紀錄片分析、不同利益相關者的訪談分析,以及文化政策的相關條例。第二部分,設

計「非遺傳統技藝保護的市場調查」問卷,委託專業機構Credamo針對中國大陸地區的網民進行問卷發放,蒐集影響「文化參與意願」和「非遺文化認知」的相關指標。調查問卷的結果以SPSS軟體和Amos軟體進行分析,得出非物質文化遺產傳統技藝社會性傳承的價值認同模型及相應指標。該模型包含了4個一級指標17個二級指標,其中一級指標為:技藝原真性、文化身份認同、文化遺產價值感知、社會認同。研究結果是在遵循UNESCO的文化多樣性原則基礎上,反思傳統技藝因地理變遷、代際傳承、文化政策施政、文化身份等因素影響後,而發展出的不同的社會傳承路徑。本研究的貢獻還在於梳理了中國泉州金蒼繡和臺灣地區傳統繡黼之間的歷史與現

在,同時比對金蒼繡技藝在兩岸不同的文化政策背景下,各自發展出的社會傳承路徑。

想知道吳豐仁手工皮革更多一定要看下面主題

吳豐仁手工皮革的網路口碑排行榜

-

#1.豪邁大叔的“手工皮件 吳豐仁手工皮革 【台灣真善美 ... - AR-dev

豪邁大叔的“手工皮件│吳豐仁手工皮革│【台灣真善美】2020.05.24. Disney's Live-Action Simba Was Based On The Cutest Lion Cub Ever. 於 ar-dev.info -

#2.台中》精明商圈Handiin 日本手工袋包|體驗工坊一日課程

販售商品都是最原始的日本工藝,手工真皮包包、皮夾、短夾、鑰匙圈等皮革小配件,幾乎款式都好齊全。 Roly將要上二樓準備進行DIY體驗課程,. DIY 手工體驗. 於 respond.tw -

#3.吳豐仁手工皮帶 - 雅瑪黃頁網

PChome Online 商店街- 普普精品-手錶- 吳豐仁手工皮帶系列─方形銅釦飾+厚皮革WF018 另附皮製鑰匙圈. 如果你還覺得皮帶只是整體服裝的一小配角,看了吳豐仁製作的 ... 於 www.yamab2b.com -

#4.吳豐仁手工皮革 - 軟體兄弟

吳豐仁手工皮革,歡迎參觀http://wufr.idv.tw 手工‧皮革‧設計‧製作‧ ... 盡量直接打電話不要留言發問喔 ... ,吳豐仁為顧客量身訂做牛皮皮帶,用整張牛皮皮革手工製作... 於 softwarebrother.com -

#5.吳豐仁原色手工皮帶@ Too fast to live, too young to - 隨意窩

今天趁著去台北的機會,特地跑了一趟吳豐仁手工皮革工作室。 之前一直想買條新皮帶,可惜苦尋不著喜好的樣式及合理的價格。 於是想起來還有訂製這一條路,找著找著就找 ... 於 blog.xuite.net -

#6.台北捷運就要這樣玩 搭MRT找MIT - 第 102 頁 - Google 圖書結果

MAP P167 , 42 地址:台北市松山區民生東路四段97巷6弄8號1F 電話: 0970 - 844 - 235 時間:週五、六13 : 00 ~ 19 : 00 ALLE : wolftea . com 吳豐仁手工皮革粗擴耐用的 ... 於 books.google.com.tw -

#7.吳豐仁-價格比價與低價商品-2021年11月

吳豐仁 價格比價與低價商品,提供吳豐仁手工皮帶、無風扇工業電腦、無風扇迷你電腦在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找吳豐仁相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#8.吳豐仁手工皮革個人工作室 - 公司登記查詢中心

統一編號, 25693845. 公司狀態, 核准設立. 公司名稱, 吳豐仁手工皮革個人工作室. 資本總額(元), 50,000. 負責人, 吳豐仁. 登記地址, 看地圖 臺北市松山區三民路180巷54 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#9.吳豐仁的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

PChome商店街吳豐仁手工皮革. 吳豐仁手工工藝真皮鑰匙圈 · $49. 價格持平. 蝦皮購物makeup7799(49), 臺北市大安區. 吳豐仁手工植鞣原色肩帶. 於 biggo.com.tw -

#10.吳豐仁手工皮革個人工作室 - 公司登記查詢(台灣)

吳豐仁手工皮革 個人工作室的商業情報,代表人:吳豐仁,地址:臺北市松山區三民路180巷54號,統編:25693845,資本額:50000,設立日期:101年08月06日,營業項目:其他修理業, ... 於 www.companys.com.tw -

#11.吳豐仁手工皮革

吳豐仁手工皮革. 手工‧皮革‧設計‧製作‧修補 ... 於 wufr.idv.tw -

#12.【自製手工皮革課程】【皮革DIY班】Ching Leather Workshop ...

本工作室提供自製皮革DIY制作課程丶皮革用品訂製丶DIY材料包、親子皮革工作坊、所有手作皮革作品、皮革現貨均提供免費刻字或燙金印名服務!另有公司團體班、上門皮革 ... 於 www.chingleatherworkshop.com -

#13.【原創純手工製作】吳豐仁純手工牛皮手提、雙肩包 - lamekop ...

【純手工手提包、雙肩包】22年“玩皮匠”誠制手工皮包,網絡銷售客製化手工包包,庫存不到200件。 ... 吳豐仁手工皮革|玩皮革新職人— 找樂點Ep.02_20181026143854. 於 lamekop.com -

#14.[請問] 台北哪裡有手工訂製包? - 看板bag | PTT消費區

多年前在東森新聞看到有介紹一家包包店店內老師傅可依客人需求手工製作當時打電話給東森客服但當時表示老闆不想公開所以 ... (2)吳豐仁手工皮革http://wufr.idv.tw/. 於 pttconsumer.com -

#15.#吳豐仁手工皮革hashtag on Instagram • Photos and Videos

14 Posts - See Instagram photos and videos from '吳豐仁手工皮革' hashtag. 於 www.instagram.com -

#16.關於凡人與路

凡人與路Daily Shoes -【一雙適合日常穿的鞋】. 凡人= 一般人= 日常生活,也代表設計師宋之凡. 凡人與路是一雙適合日常穿的手工鞋. 不管是小資族的日常、上班族的 ... 於 www.monazu.tw -

#17.吳豐仁皮帶

歡迎線上訂購: 線上購買吳豐仁皮帶40-063 張貼者: 吳豐仁手工皮革以電子郵件傳送這篇文章BlogThis!分享至Twitter 分享至Facebook 分享到Pinterest 皮帶年後漲價公告 ... 於 www.singacast.co -

#18.你值得擁有一雙好鞋 文山區的《岸汐職人》手工皮鞋

聚落中除了手工鞋還有其他皮革製品訂製,亦有吧檯提供茶點、酒水,是享受藝術宴席、增添藝術氣息的好去處喔! [岸汐職人聚落ACID LAB]小檔案. 地址:台北 ... 於 wenshanlife.tw -

#19.【製冰業】吳豐仁手工皮革個人工作室 - EZ搜公司

找臺北市松山區三民路·製冰業服務首選【吳豐仁手工皮革個人工作室】店家·行號經營產業位於:臺北市松山區新益里三民路180巷54號·營業項目:其他修理業,製傘業, ... 於 www.ezsogosi.com -

#20.【心得】 質感一流的手工皮帶-吳豐仁手工皮革 - WEB批踢踢 ...

[心得] 質感一流的手工皮帶-吳豐仁手工皮革 ... 文,寫的不好請見諒<(_ _)> //------ 正文開始一直嚷著要買條新皮帶好久了,這次的目標是手工皮帶! 於 webptt.com -

#21.吳豐仁手工皮革- 图片-台北-大众点评网

吳豐仁手工皮革 图片页面,提供0张由大众点评网用户上传的实拍照片。 於 www.dianping.com -

#22.吳豐仁吳豐仁手工皮革 - QQkaii

吳豐仁手工皮革吳豐仁手工皮革吳豐仁手工皮革 臺北市| 臺灣0 擴展地圖景點介紹從擺攤,做網拍到有自己的工作室,吳豐仁已經累積十幾年的經驗。待客真誠的他不拘小節, ... 於 www.ourplacelchsidelnclden.co -

#23.手工皮革工作室-吳豐仁 - 瘋飛沙大冒險

公司有活動要訂製手工的相機包包..... 因緣際會下在網路上看到吳先生的網址哈拉之後知道他也是做設計行業的..後來對手功皮包...轉而從事皮件的創作在 ... 於 chiahoer.pixnet.net -

#24.吳豐仁手工皮革- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有3個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和吳豐仁手工皮革相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#25.吳豐仁手工皮革個人工作室 - TWINC台灣公司網

負責人:吳豐仁·公司名:吳豐仁手工皮革個人工作室·統一編號:25693845·公司地址:臺北市松山區三民路180巷54號·資本額:50000·公司狀況:核准設立·核准設立日期:2012/8/6. 於 twinc.com.tw -

#26.[分享] 吳豐仁原色皮帶 - PTT 熱門文章Hito

網誌圖文版:http://www.wretch.cc/blog/sky012054/27943478名稱:吳豐仁手工皮革地址:台北市松山區富錦街542號電話:02-27564588/0939507332--之前就很想買一條手工 ... 於 ptthito.com -

#27.吳豐仁手工皮革個人工作室 - 公司商業資料庫

統一編號 公司名稱 地址 88161803 東璟食堂 台北市松山區三民路133號 90492391 豪品實業有限公司 台北市松山區三民路43巷12號13樓之1 91104882 白京源淬有限公司 台北市松山區三民路3巷23號1樓 於 alltwbiz.com -

#28.【原創純手工製作】吳豐仁純手工牛皮手提、雙肩包- Charmmao

【純手工手提包、雙肩包】22年“玩皮匠”誠制手工皮包,網絡銷售客製化手工包包,庫存不到200件。 ... 吳豐仁手工皮革|玩皮革新職人— 找樂點Ep.02_20181026143854. 於 charmmao.com -

#29.吳豐仁手工皮革 - 我在約旦當人妻

當我煩惱著收尋網路好禮物時,讓我找到ㄌ『吳豐仁定製皮革』大字就大辣辣的在眼前就幫他定製個專屬 ... 定製手工皮格當禮物~ 分享『吳豐仁手工皮格』 ... 於 jennaburi.pixnet.net -

#30.吳豐仁手工皮革個人工作室 - 台灣公司網

吳豐仁手工皮革 個人工作室,統編:25693845,地址:臺北市松山區三民路180巷54號,負責人:吳豐仁,設立日期:101年08月06日,營業項目:其他修理業. 於 www.twincn.com -

#31.吳豐仁手工皮革 - 美食景點- 加料!生活

南京三民站(1.09公里) 松山機場站(1.61公里) 台北小巨蛋站(1.77公里) 松山站(1.83公里). 場所資料有錯誤嗎? 推薦, 美食, 景點, 購物, 住宿, 租借, 活動, 夜生活. 於 www.garnish.tv -

#32.吳豐仁手工皮帶系列 個性釦飾+厚皮革wf026 另附皮製鑰匙圈 ...

吳豐仁手工 皮帶系列─個性釦飾+厚皮革wf026 ◎另附皮製鑰匙圈的商品價格,還有更多皮帶打孔器腰帶 ... 打孔器手工皮具皮革多孔圓斬圓形沖子diy皮革工具表皮帶沖圓排沖. 於 www.findprice.com.tw -

#33.吳豐仁手工皮革個人工作室 - 台灣公司情報網

吳豐仁手工皮革 個人工作室,統一編號:25693845,公司所在地:臺北市松山區三民路180巷54號,代表人姓名:吳豐仁,OpenData(1) 於 www.twfile.com -

#34.Mister手作皮件專門店|最溫暖的手作禮物

台灣在地設計師親手設計,打造,提供手作皮具、真皮材料包等客製化禮物。以匠心成就皮件。 提供Diy體驗課程、皮件訂製、團體課程、企業服務、材料包、燙金等服務。 於 www.twmister.com -

#35.吳豐仁手工皮革個人工作室 - 找公司

公司名稱, 吳豐仁手工皮革個人工作室. 公司負責人, 吳豐仁. 公司地址, 台北市松山區三民路180巷54號. 公司狀態, 核准設立. 資本額, 50,000元. 登記機關, 臺北市商業處. 於 twcorp.tw -

#36.師承工匠技藝頂級皮革職人手作坊 - GQ Taiwan

本月,GQ Up Club邀請到頂級皮革工藝大師─林翊翔Shiang,除了要傳授職人級工匠技術,更要帶領GQ Up Club會員,體驗手工縫製皮件樂趣,親手製作屬於 ... 於 www.gq.com.tw -

#37.吳豐仁手工皮革個人工作室-台灣公開資訊網

吳豐仁手工皮革 個人工作室的公開資訊調查報告,吳豐仁手工皮革個人工作室的大數據調查報告. 於 tw.datagove.com -

#38.皮鞋製造行業代號分類清單,第13頁 - 樂趣地圖

包含:吳豐仁手工皮革個人工作室,亞仕麗國際鞋業有限公司,弘吉鞋業有限公司。總共有644 筆行業代號分類清單資料,以下是241 - 260 [第13 頁]。 於 poi.zhupiter.com -

#39.【吳豐仁手工皮革 身在江湖中的皮革達人】 | PAVE

因為是一人工作室,所有的物品都是老闆親手製作,手會痛,當然也有許多的疤,而且老闆屬於體制外,沒有周休二日、年假、獎金,還有許多成本都必須自行吸收 ... 於 pave2012.blogspot.com -

#40.吳豐仁皮帶吳豐仁手工皮帶 - Yihbk

吳豐仁手工皮帶, 這家是我在網路上找到的, 那天一去,吳大哥人很好, 在問完了我的需求之後, ... 吳豐仁手工皮革– 常有客人拿著斷裂的舊皮帶來工作室欲製作新皮帶. 於 www.redbokbl.co -

#41.吳豐仁手工皮革20161218 - Ptnoe

吳豐仁手工皮革 20161218 ... 20161218 吳豐仁手工皮帶簡單開箱4mm厚度的進口植鞣牛皮令人驚豔,用料扎實,還附上了一個牛皮鑰匙圈。 實心黃銅皮帶扣頭,扎實 ... 於 www.bazookoo.co -

#42.吳豐仁手工植鞣原色肩帶 - 蝦皮購物

訂製於吳豐仁手工皮革,訂製完放著一直沒使用,從顏色就可以看的出來,使用義大利植鞣牛革,長度105-125公分,寬3公分,厚0.3公分,適合男生使用,原色會隨使用時間 ... 於 shopee.tw -

#43.【原創純手工製作】吳豐仁純手工牛皮手提、雙肩包 - xwdmgik ...

壹Walker-第119集part2 從心出發皮工藝_20181026142229.gif. 吳豐仁手工皮革|玩皮革新職人— 找樂點Ep.02_20181026143854. 【悠活-360_看見台灣優質產業】(26)堅持賦予. 於 xwdmgik.com -

#44.吳豐仁的價格推薦- 2021年11月

me 77│羅志祥金三順男角丹尼爾王麗雅訂製論手工皮革職人吳豐仁. 60. 運費$50. 露天拍賣Icon. 露天拍賣. More Action. 吳豐仁原皮色手工皮帶[25-105] ... 於 www.lbj.tw -

#45.吳豐仁手工皮革個人工作室商業登記@ 臺北市松山區三民路180 ...

吳豐仁手工皮革 個人工作室負責人:吳豐仁,統一編號:25693845,地址:臺北市松山區三民路180巷54號,資本額:50000,店家公司狀況:核准設立- 獨資, ... 於 aibee.com.tw -

#46.[心得] 淺談手工皮件師傅... - street_style | PTT消費區

當然我不便對於所有檯面上的手工皮件師傅一一評論,畢竟我不見得每一位都接觸過... 但在這邊推薦兩位我個人非常喜歡的皮件師傅...Ken & 吳豐仁... 1. 於 pttbuy.cc -

#47.吳豐仁手工原色皮帶知識摘要

張貼者: 吳豐仁手工皮革· 以電子郵件..... 另外,最近推卻了許多訂購包包或其他需要更耗工的細活訂單,在此請接受他誠摯的道歉,他會更努力的。 最近熱推:手工 . 於 www.iredpage.com -

#48.吳豐仁手工皮革 | 皮革師傅 - 旅遊日本住宿評價

吳豐仁手工皮革 :歡迎參觀http://wufr.idv.tw 。手工‧皮革‧設計‧製作‧修補。02-27564588/0939507332。一人工作室... [獨家代理]李師傅手工皮革斜側小包. $5880. 於 igotojapan.com -

#49.吳豐仁手工皮革|PChome商店街:台灣NO.1 網路開店平台

吳豐仁深藍色手工皮帶$1080 吳豐仁黑色手工皮帶$1080 吳豐仁黑色手工皮帶$1080 吳豐仁深咖啡色手工皮帶$1080 吳豐仁原皮色手工皮帶$1080 吳豐仁深咖啡色手工皮帶$10... 吳豐仁黑色手工皮帶$1080 吳豐仁深咖啡色手工皮帶$1080 吳豐仁原皮色手工皮帶$1080 吳豐仁原皮色手工皮帶$1080 吳豐仁原皮色手工皮帶$1080 吳豐仁黑色手工皮帶$1080 於 www.pcstore.com.tw -

#50.手工皮帶| 2021 年12 月 - Pinkoi

百萬會員好評的手工皮帶盡在Pinkoi,新會員首購不限金額即免運,最高折NT$200! ... 手工穿線設計-植鞣牛皮/ 2cm細版女款皮帶/ 皮帶/腰帶/手工皮革. 於 www.pinkoi.com -

#51.手工皮帶台北– 手工工作在家兼職 - Nextleveey

匠心手工皮雕坊【門市恢復營業網路正常出貨】皮革五金工具零… · Steven W Leathercraft 精緻手工皮件|獨立工匠|台北|訂製|教… · 吳豐仁手工皮革|PChome商店街台灣NO,1 ... 於 www.nextleveeybiz.co -

#52.吳豐仁手工皮革 - LINE熱點

【LINE熱點】吳豐仁手工皮革, 流行/精品, 地址: 台北市松山區三民路180巷54號,電話: 02 2756 4588。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、 ... 於 spot.line.me -

#53.【原創純手工製作】吳豐仁純手工牛皮手提、雙肩包 - mdeuskl ...

【純手工手提包、雙肩包】22年“玩皮匠”誠制手工皮包,網絡銷售客製化手工包包,庫存不到200件。 ... 吳豐仁手工皮革|玩皮革新職人— 找樂點Ep.02_20181026143854. 於 mdeuskl.com -

#54.[分享] 吳豐仁手工皮帶 - PTT Web

[分享]吳豐仁手工皮帶@ame_casual,共有5則留言,4人參與討論,2推0 ... 苦無機會到台北去訂製終於趁著出國有去台北的機會特地去了吳豐仁個人皮革工作 ... 於 pttweb.tw -

#55.#吳豐仁手工皮革Instagram posts - Gramhir.com

double indigo 9.5 wears right knee opps #tanuki #tanukijapan #tanukijeans #doubleindigo #rawdenim #selvedgedenim #吳豐仁手工皮革. 於 gramhir.com -

#56.User Profile: 吳豐仁手工皮革

吳豐仁手工皮革. My Photo. View Full Size. On Blogger since February 2009. Profile views - 25336 ... Gender, MALE. Introduction, 純手工耐看耐用 ... 於 www.blogger.com -

#57.吳豐仁手工皮革個人工作室 - 公司資料庫

吳豐仁手工皮革 個人工作室的公司登記資料. 統一編號, 25693845. 公司名稱, 吳豐仁手工皮革個人工作室. 負責人, 吳豐仁. 登記地址, 台北市松山區三民路180巷54號. 於 alltwcompany.com -

#58.吳豐仁手工皮件吳豐仁手工皮革 - Szaeh

吳豐仁手工皮件吳豐仁手工皮革. 我們只會在買家確認收到商品後,我們將生活經驗與感受轉化,純銅材質的搭配皮革,Monday to Friday 08:00-24:00 ... 於 www.szaeh.co -

#59.手工皮帶吳豐仁吳豐仁手工皮帶-價格與優惠推薦-2020年11月

全新皮帶寬4cm(原色) 購買吳豐仁皮帶寬4cm(原色) 手工皮革. 腰帶帶扣. 針扣【生活倉】自動扣替換皮帶條男士自動扣腰帶條仿皮不帶頭皮帶條自動扣無頭皮帶真皮男無扣腰帶 ... 於 www.primalglass.co -

#60.吳豐仁手工皮革 - MOOK景點家

從擺攤、做網拍到有自己的工作室,吳豐仁已經累積十幾年的經驗。 ... 吳豐仁手工皮革 ... 吳豐仁設計風格偏極簡主義,以耐看耐用為上,也可依客戶需求製作。 基本資料. 於 www.mook.com.tw -

#61.吳豐仁手工皮革- 首頁 - Facebook

吳豐仁手工皮革 。 3061 個讚· 4 人正在談論這個。吳豐仁手工皮革since 1994 吳豐仁從事手工皮革製作二十餘年,作品風格簡單粗曠,耐看耐用是他唯一的訴求。 於 zh-tw.facebook.com -

#62.吳豐仁手工皮革- Leather Goods - 三民路180巷54號, 松山區 ...

吳豐仁手工皮革 · 三民路180巷54號. Songshan District, 台北市105 Taiwan. Songshan. Directions · +886 9 39507332. Call Now. 於 www.yelp.com -

#63.禾亞皮作坊

精緻皮革工藝. 親手打造名牌級的精品皮件. 超強的手縫基本功+4件進階實作作品,11小時的菁華課程,不限時地隨您觀看!! 於 www.hoyabag.com -

#64.吳豐仁手工皮帶簡易開箱 - Mobile01

皮革 的香氣撲鼻而來,真的很舒服! 吳豐仁手工皮帶簡易開箱 我選擇的是深咖啡色皮帶,搭配35-008的皮帶頭。 35:要注意 ... 於 www.mobile01.com -

#65.吳豐仁手工皮革 | 健康跟著走

根據消保法規定, 吳豐仁手工皮革Store消費者均享有商品到貨七天猶豫期之權益;但 ... ,更多手作與原創精選商品,都在PChome商店街的【吳豐仁手工皮革】,全台最大、 ... 於 info.todohealth.com -

#66.【原創純手工製作】吳豐仁純手工牛皮手提、雙肩包- nvdus.com

【純手工手提包、雙肩包】22年“玩皮匠”誠制手工皮包,網絡銷售客製化手工包包,庫存不到200件。 ... 吳豐仁手工皮革|玩皮革新職人— 找樂點Ep.02_20181026143854. 於 nvdus.com -

#67.吳豐仁

吳豐仁手工皮革 手工‧皮革‧設計‧製作‧修補工作室: 臺北市松山區三民路180巷54號(永和豆漿巷內) Email : [email protected] (吳豐仁不會用電腦盡量別m他. 於 www.traveltml.co -

#68.吳豐仁 - Ifty

【吳豐仁手工皮件】純手工時尚後背包【限時網路銷售,只為好口碑】最後98件!純手工後背包,精選頭層牛皮,紋理細膩,柔軟抗皺,輕盈舒適,久背不累!超大容量,就是能裝! 於 www.cdduoyumi.co -

#69.吳豐仁手工皮革個人工作室的工商資訊 - 黃頁都

台北市的吳豐仁手工皮革個人工作室出現在台北市松山區三民路180巷54號,公司的商業分類是百貨購物,藝品。這裡提供了吳豐仁手工皮革個人工作室的相關產品服務介紹與說明 ... 於 huangyedu.com