和平西路 公車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦顏國民寫的 阿魚的鄉思組曲 可以從中找到所需的評價。

另外網站公車站位資訊 - 新北市政府資料開放平臺也說明:站牌代碼 所屬路線代碼 中文名稱 於路線上的順序 上下車站別 去返程 經度 34194 10151 華江橋 54 0 121.4760495 34195 10151 中國時報 55 ‑1 0 121.4969752 34197 10151 龍山寺(康定) 57 0 121.501464019539

國立陽明大學 科技與社會研究所 楊弘任所指導 王志弘的 多重基礎設施化的物質政治:台北市道路治理的部署與轉譯 (2017),提出和平西路 公車關鍵因素是什麼,來自於都市治理、治理術、運輸社會學、移動力、技術政治。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術系在職進修碩士學位班 林昌德所指導 呂榮霖的 台北都會行旅意象--以台北交通生活文化為創作題材之研究 (2003),提出因為有 都會行旅的重點而找出了 和平西路 公車的解答。

最後網站忠孝西公車道「閒」8年! 拆北門引道才通 - Tvbs新聞則補充:因為台北市新科市長柯文哲一句「上任之後立刻拆忠孝西路公車專用道」,讓人開始討論它的存廢問題。忠孝西路公車道,其實早在8年前就已經蓋好, ...

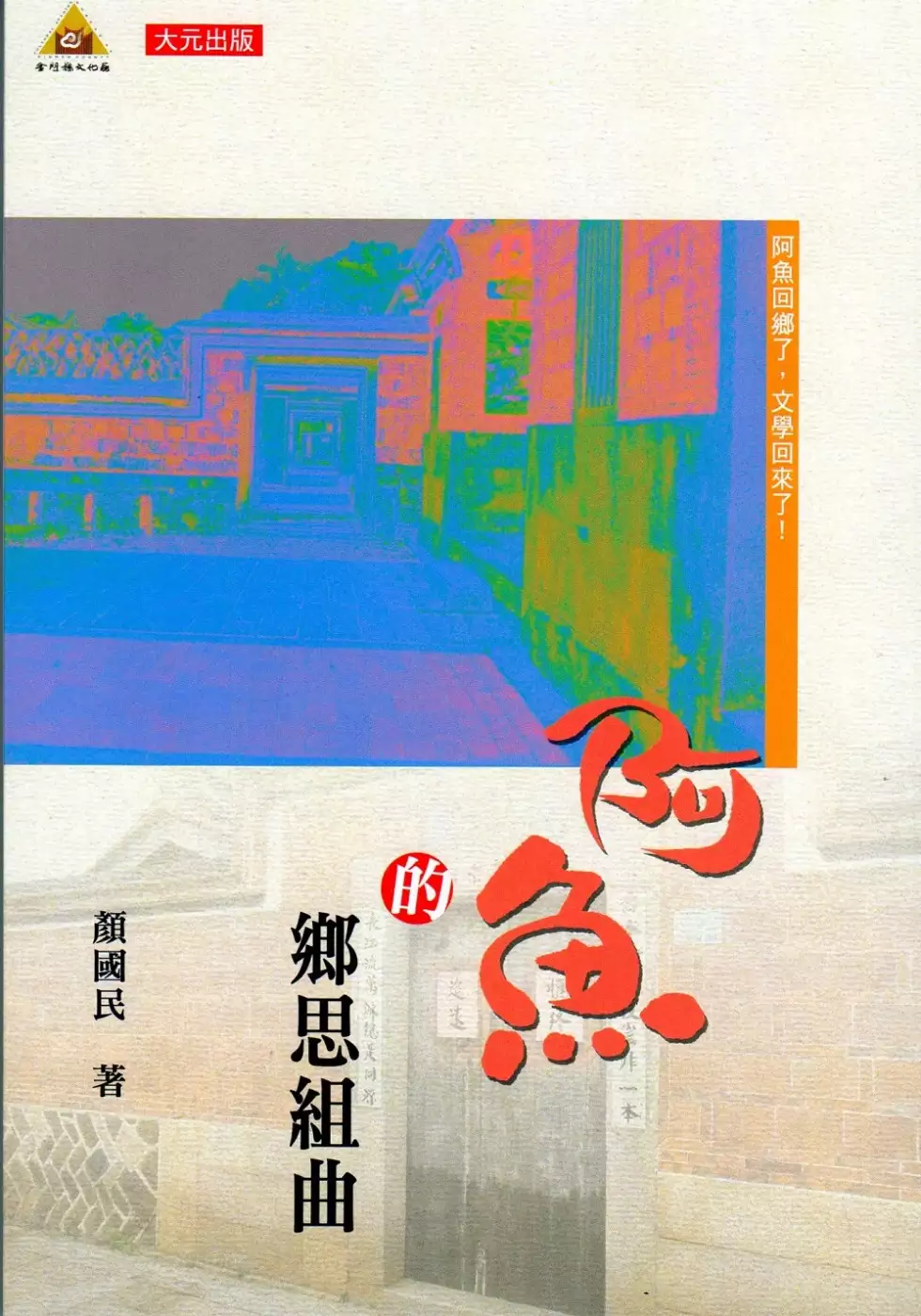

阿魚的鄉思組曲

為了解決和平西路 公車 的問題,作者顏國民 這樣論述:

鄉思就像一縷銜接風箏的細線,飛得再高再遠,風箏再花枝招展,那條線就是不能斷。 本書十九篇文字,有小說,有散文,有雜記,時間從民國七十一年到一○四年,萬幸留下那些古早的記憶,也保存了一些即將消失的民情風俗,或許在地方文獻上,略可野人獻曝些棉薄力量,返金遊記之深體驗,也希望能深化「觀光金門」的內涵,成為外來遊客的另一冊旅遊指南。

和平西路 公車進入發燒排行的影片

店名:普里鹹油條 台北中正店

電話:02 2366-1116

地址:台北市中正區重慶南路三段67號(古亭站8號出口 沿和平西路一段直走重慶南路口右轉約8分鐘 公車至自強市場站下車步行約3分鐘)

營業時間:am06:00-am11:00 pm20:00-am01:00

公休日:星期日(遇國定假日照常營業)

FB粉絲團:https://www.facebook.com/puli.taste/

#Meck大叔#普里鹹油條台北中正店#鮪魚鹹油條

多重基礎設施化的物質政治:台北市道路治理的部署與轉譯

為了解決和平西路 公車 的問題,作者王志弘 這樣論述:

本研究以基礎設施化之物質政治為取徑,探討當代城市的構成與轉變,並展望都市實踐的新方向。作者將城市界定為「多重基礎設施化的拼裝體」,並結合社會、技術與空間分析,將基礎設施化展開成為一個多層次的分析場域,以凸顯社會與物質的共構。社會分析方面有結構傾向、治理體制及實作網絡;技術分析方面有系統動量、部署/缺口,以及轉譯方案;空間分析方面,則有領域化、紋理/節奏,以及縐摺。社會、技術與空間分析乃相互為用、彼此疊合,但有各自的邏輯。為了示範基礎設施化的多層次分析,並與批判的政治經濟學、傅柯派權力分析,以及科技與社會研究(特別是行動者網絡理論及大型技術系統論)對話,作者以台北市的道路發展與交通治理為例,採

取多重個案的研究設計,分別探討多重基礎設施化的不同層面。本研究資料來源,取自官方規劃報告、統計資料、議會公報、新聞報導、田野觀察及訪談。作者首先以台北市中華路一段為例,說明道路空間生產在視線權力與空間修補引導下的彈性:在格網與圓環的基礎上,增添平交道、高架道路、天橋及地下道,以迄軌道運輸的地下化。但始於城牆設置的穩定方位格局,則彰顯了物質僵固性。視線權力、空間修補和僵固性,實為道路之物質政治的不同面向。其次,追求移動速率而引致風險的機動車城市,必須有分流化、保險化、監測化及合宜主體化等物質配置以保障安全。這些物質部署在生命政治與死亡政治之間,鋪展出韌命政治,但也引起爭議,例如測速照相機及其反制

設備之間的攻防。第三,1980年代以降交通危機深化導致的技術系統缺口,促發了各種道路轉譯方案,公車專用道便是一例。但道路轉譯方案的成效,須接合於道路交通形勢及都市政治形勢。轉譯方案能否奏效,往往以基礎設施化之部署為要件,但不同物質的作用仍取決於形勢。第四,相對於官方道路治理的領域化及僵滯紋理,四處漫溢的機車穿梭、街頭市集的彈性挪用,以及「自然」萌生的縐摺實作,則促成黏性紋理的浮現,甚而形成再領域化的轉譯動力。最後,作者考察歷史保存與道路規劃之間的爭議,藉此反思替代性都市實踐的可能。對抗拆遷史蹟而集結的保存運動,若能拋卻本真性的物質僵固性,轉而在參與都市治理、關注生活紋理的條件下,將文化塑造為另

類基礎設施化(生活支持網絡),則可能改變都市拼裝體的型態和意義。再者,權力與權利之基礎設施化的觀點,也有助於結合城市權與公民科學的倡議,開啟都市的物質政治。

台北都會行旅意象--以台北交通生活文化為創作題材之研究

為了解決和平西路 公車 的問題,作者呂榮霖 這樣論述:

台北都會行旅意象﹘以台北交通生活文化為創作題材之研究 《論文摘要》 我是來自彰化縣員林鎮的鄉下人,自幼與自然田野為伍,對於鄉村景物有一份特有的情懷。就讀台中師專時,有幸受林昌德老師的啟迪,接受水墨畫的薰陶,遂以筆墨描寫生活週遭的自然景象,心中情懷有所寄託。師專畢業後,再進入師大美術系進修,為了就學方便,及教書工作的需求,只得選擇居住在都會城市中,於此,天天或步行,或騎機車,或駕駛汽車穿梭於都會叢林間,深深覺得都會中的人們匆忙疾馳的行旅步調,在在可以從道路、街景、人潮、車流、甚至車位一位難求景象中感受到。 時代、環境與個性是藝術品形成

的主要因素(泰納語)。這表明藝術家創作思維與感受來自與週遭環境和當時生活文化的互動。藝術創作品原是生活所經歷的經驗之提煉,更是生命所體驗的感動之萃取。「生活是創造的泉源,生活是第一位的。寫生是畫家奔向生活、認識生活、豐富生活感受、累積創作經驗、吸收創作泉源的重要一環。……到生活中去『觀察、體驗、研究、分析』然後進入創作過程,使自己的作品富有生活氣息和時代精神。」(註1) 本專題創作研究以《台北都會行旅意象﹘以台北交通生活文化為創作題材之研究》為題,作為自己繪畫創作思考的論述。本題目之訂定,乃自身處於台北都會的生活空間中,都會中的街道、交通號誌、人潮、車流、停車等各種行旅景象

,常常映入眼簾腦際,揮之不去。是觀光遊覽、或是為生活奔波;昰匆忙、或是效率;是熱鬧的榮景、或是擁擠惱人的交通瓶頸;各種感觸情懷油然而生。尤其對都會交通與行旅景象的多面向的內涵、社會象徵、感受情懷深感興趣,乃想藉此作為研究創作的探討題材。故擬從歷史的觀點出發,探討宋代「清明上河圖」與當前有關行旅繪畫的作品,經由比較分析、歸納、整理,以探究其創作思維。並整理出不同時期的表現風格及其時代面貌,從鑑古識今中尋求創作思維的根基。期能從不同的形式和內涵,捕捉都會人交通生活的共同記憶和詮釋當代台北都會行旅的風貌與特色。 在研究創作當代交通生活文化繪畫作品中,試以傳統筆墨用具,加入

當代媒材來思考,嘗試將當代台北都會行旅的各種景象經深化的關照與想像、寫生與轉化、技法的具現,創作表現出台北都會行旅多面向的意象,或悠遊、或奔波、或匆忙、或奇特、或秩序,或壯觀,或擁擠、或……等等。 以下是本創作論文的架構,共分六章,茲分述如下: 第一章 緒論 :探討創作研究的動機與目的,研究範圍,創作內容、表現形式、媒材,技法。 第二章 宋代「清明上河圖」的探討:本章將探討中國宋代繪畫的清明上河圖中所呈現古代城市行旅和城市市民生活的面貌,及其創作的思維;並從視覺心理學的角度探討其空間透視、造形、與構圖。

第三章 當代畫家的交通生活文化和行旅繪畫面貌:以當代兩岸畫家所描繪過的交通生活文化和行旅繪畫作品為例,探討其內在思維和情懷,並分析其表現形式與風格特色。 第四章 都會行旅系列創作理念與理論基礎:從環境與藝術創作的關係切入、探討水墨畫的題材、內容、美學與意象,並從寫生與轉化的理念加入中國繪畫寫實主義與浪漫主義的融合之意涵,來闡述個人對於都會交通生活文化與行旅的繪畫創作理念,以創作出富有時代面貌和個人特質的作品 第五章 作品解析:闡述創作的歷程、內容與形式、材料技法的運用,並將這段時間所創作的一系列作品的內涵作詳實的說明。

第六章 結語:將這一系列都會行旅水墨畫創作作階段性的總結,探討都會行旅繪畫的視覺性與情感意涵,同時導引未來創作研究的方向。

想知道和平西路 公車更多一定要看下面主題

和平西路 公車的網路口碑排行榜

-

-

#2.台北聯營公車和平幹線路線- 維基學院

台北聯營和平幹線路線由大都會客運營運,起點站為萬芳社區,終點站為衡陽路。原路線編號15路,本線於107年4月轉型為和平幹線 ... 於 zh.m.wikiversity.org -

#3.公車站位資訊 - 新北市政府資料開放平臺

站牌代碼 所屬路線代碼 中文名稱 於路線上的順序 上下車站別 去返程 經度 34194 10151 華江橋 54 0 121.4760495 34195 10151 中國時報 55 ‑1 0 121.4969752 34197 10151 龍山寺(康定) 57 0 121.501464019539 於 data.ntpc.gov.tw -

#4.忠孝西公車道「閒」8年! 拆北門引道才通 - Tvbs新聞

因為台北市新科市長柯文哲一句「上任之後立刻拆忠孝西路公車專用道」,讓人開始討論它的存廢問題。忠孝西路公車道,其實早在8年前就已經蓋好, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#5.[閒聊] 和平線改成公車專用道合適嗎| MRT 看板| MyPTT 網頁版

和平線是之前討論很熱絡的虛擬路線如果改成公車道用類捷運公車是否可以跟捷運有類似的效果-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 和平西路跟台北車站很難兼顧。 於 myptt.cc -

#6.影片曝!台中公車司機恍神撞路邊2汽機車騎士左腳遭夾傷

影片曝!台中公車司機恍神撞路邊2汽機車騎士左腳遭夾傷() ... 烏克蘭:最快2週內與俄簽署和平協議|20220315 ETtoday新聞. 於 boba.ettoday.net -

#7.凱達大飯店|交通資訊

搭乘以下公車至龍山寺站下車,步行約5 分鐘抵達飯店。 ... 台北市萬華區和平西路3段120號B1 ( 距離400公尺). Parking Information 飯店附屬停車場資訊. 於 www.caesarmetro.com -

#8.國立臺灣藝術教育館全球資訊網-關於本館-交通方式

搭公車. (1) 243、248、262、304、706於「中正二分局站」下車。 ... 1, 往松仁路方向, 和平西路-寧波西街, 「建國中學(實小)」站往東 「二二八紀念館」站往南 ... 於 www.arte.gov.tw -

#9.拿血淋淋斷手道具嚇幼童要「乖乖」 中市教保員遭罰9萬

台中市西屯區一家幼兒園傳出有教保員拿恐怖道具嚇幼童,盧秀燕表示不合宜,已對該莊姓教保員開罰9 ... 烏克蘭總統顧問:最快2周內簽署「和平協議」 ... 於 www.setn.com -

#10.往來交通 - 公路總局

轉乘公車綠17往東園街方向至聚福宮站下車(本局門口)。 捷運龍山寺站1號出口出站至和平西路上站牌(捷運龍山寺站): A.轉 ... 於 www.thb.gov.tw -

#11.欣欣客運670公車-和平西路-景新站.jpg - 公告- KC的相簿 ...

公告欣欣客運670公車-和平西路-景新站.jpg. 於 photo.xuite.net -

#12.《捷運站轉乘公車資訊》 捷運站轉乘公車

《台北⇨輔大》. Page 2. 2. ◎235 路線(國父紀念館-新莊):. 國父紀念館→仁愛路→安和路→和平東路→南昌路→衡陽路. →成都路→西門市場→經中興橋→重新路→中正路→新 ... 於 www.fju.edu.tw -

#13.花蓮228紀念活動俄烏戰爭成話題| 地方| 中央社CNA

花蓮今天舉行228事件紀念活動,花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁都提及俄烏戰爭,並指出和平得來不易,台灣無論政黨如何更迭,尊重民主自由是核心、也是 ... 於 www.cna.com.tw -

#14.[純粹發想] 捷運和平線 - Mobile01

生活圈一直都在這附近,一直覺得整個和平西路三段到和平東路都有既有的站,但彼此要到彼此的站都要轉很久(當然有公車和平線方便很多)所以就來發想捷運和平線的概念:龍 ... 於 www.mobile01.com -

#15.「凈化」一場戰爭:俄羅斯官方宣傳如何報導俄烏戰事

「我們知道平民不會受苦,但請告訴我們這條路的盡頭是怎樣的。 ... 自由執業記者萊奧尼德·拉戈津說,有一個親戚在莫斯科公車上與哈爾科夫的一個陷入 ... 於 cn.nytimes.com -

#17.交通位置 - 郵政醫院

公車 及捷運資訊. 公車站名, 公車路線. 1, 古亭市場(和平西路), 1、241、243、670、706、907、和平線、藍28 ... 仰德大樓停車場, (台北市南昌路1段5號)--步行約10分鐘. 於 www.postal.com.tw -

#18.國立臺灣師範大學交通路線資訊

一、地址: 臺北市大安區和平東路一段162 號(校本部校區). 二、公車路線: 可到師大的公車有、3、15、18、74、235、237、254、278、295、672 等線公車。 15 和18 路有經 ... 於 promotinggeog.geo.ntnu.edu.tw -

#19.客服專區/ 交通位置/ 交通位置 - 財團法人臺北市私立愛愛院

公車 路線. 至中國時報站(徒步約3分鐘) ... 和平西路往板橋方向,於華江橋引道下迴轉至大理街159巷右轉 ... 地址:臺北市南港區南港路二段60巷17號2樓. 於 aiai.org.tw -

#20.民生西路公車

路線資訊. 管轄單位:臺北市. 起訖站名:內湖舊宗路- 臺北車站. 頭末班車. 公車:搭乘承德路公車路線: ˙756, 304, 292, 承德幹線等,於“民生西路口”站下車 ... 於 ids-construction.ru -

#21.[75] 臺中榮總- 吉星社區 - 台中即時公車動態資訊

因應新冠肺炎,目前各路線發車時刻皆有調整,詳細時刻表請查詢公車動態 ... (五權西路)、五權西萬和路口、五權西向心路口、捷運南屯站(五權西路)、五權 ... 於 citybus.taichung.gov.tw -

#22.地址:臺北市大安區和平東路一段162 號捷運: 古亭站 - BSaiLa

◎台電大樓站:新店線『台電大樓站』. 2 號出口往師大路方向直行約10 分. 鐘即可到達。 公車:. ◎搭乘15、18、235、237、278、295、. 662、663、672、907、 ... 於 www.bsaila.com.tw -

#23.和平西路一段 - 雲端公車

查詢和平西路一段附近的公車路線: 藍28, 907, 568, 670, 214, 214直, 內科通勤專車2, 內科通勤專車3, 907通勤, 242, 624綠野香坡, 243, 241, 706, 624 等... 公車路線. 於 yunbus.tw -

#24.568 - 臺北市交通資訊無障礙網-公車動態

和平中華路口, 末班車已過. 植物園, 末班車已過. 龍口市場, 末班車已過. 泉州街, 末班車已過. 和平西路一段, 末班車已過. 南福板溪(南昌公園), 末班車已過. 於 atis.taipei.gov.tw -

#25.台北汽車客運公司聯營公車703副線路線圖

(文化路). (. 民. 權. 路. ) 小南門. 捷運西門站. 中華路北站. ︼. ︻. (. 中. 華. 路. ) 華. 江. 橋. 龍. 山. 國. 中. (. 南寧. 路. ) (和平西路). 於 www.fsc.gov.tw -

#26.和平中華路口公車 - Barjazz

起訖點停靠站緩衝區臺鐵站捷運站Youbike 一般公車低地板公車大復康巴士. ... 和平中華路口139號和平西路二段, Taipei 查看全部服務時間昆明街口73號和平西路三段, ... 於 www.barjazz.me -

#27.林業試驗所森林保育大樓12 樓國際會議廳(台北市中正區三元街 ...

(2) 搭乘板南線:請於西門站轉小南門線,由小南門站三號出口,步行經台北植物園,. 由和平西路旋轉門出,走天橋即可抵達會議地點。 3.公車(依圖所示編號搭乘,上車前 ... 於 www.moeacgs.gov.tw -

#28.交通方式與地理位置| 新北市立永平高級中學

頂溪站2 號出口後左側公車站牌,可搭永和市接駁車(約10-20 分鐘一班),或搭706 ... 臺北市或國道中山高開車到永和,走建國高架路由和平東路下右轉和平東路一段和平西路 ... 於 www.yphs.ntpc.edu.tw -

#29.臺北市公車568 (華江站-捷運麟光站) 路線資訊/ 停靠車站一覽

將臺北市公車568(華江站-捷運麟光站)的路線圖顯示在地圖上。 ... 和平中華路口. 385m. 植物園. 200m. 龍口市場. 462m. 泉州街. 285m. 和平西路一段. 於 transit.navitime.com -

#30.台北植物園捷運綠線小南門站最美荷花池公園綠地 - Yahoo奇摩

(3)植物園站,再步行至和平西路入口進入,有市公車242, 624, 907及和平幹線。 (4)建國中學(實小)站,再步行至南海學園入口進入,有市公車1, 204及630。 於 tw.travel.yahoo.com -

#31.忠孝西路公車

7.31 台北市忠孝西路一段台北公車台北車站(忠孝)站北市1台三重客運公車, ... 路(愛國東路至南海路)以西(含羅斯福路)、南海路和平西路(至中華路)以 ... 於 1907-nuernberg.de -

#32.[分租套房]距公車站牌2分鐘,交通方便! - 591租屋網

萬華區和平西路三段7號. 距龍山寺捷運站479公尺. 看周邊. 租期. 一年. 入住. 可隨時遷入. 身份. 學生/上班族. 性别. 男女皆可. 寵物. 不可養寵物. 於 m.591.com.tw -

#33.影/北市公車煞車失靈追撞前車挨撞自小客車尾瞬間全毀

台北市萬華區今天下午1時發生一起追撞事故,59歲周姓男子駕駛263號公車行經和平西路三段、梧州街口時,車輛突然出現煞車失... 於 autos.udn.com -

#34.台北的幹線公車是不是個好設計?|政策走走看ep. 1 | 方格子

政策走走看, 台北市, 幹線公車, 八橫八縱, 公車, 公共政策, 交通政策, ... 完全捨棄剩下兩段;和平幹線則是乾脆的只走了和平東路、直接放生和平西路。 於 vocus.cc -

#35.670台北公車臺北車站(重慶) 無極宮|追公車|即時資料位置

22 永和區公所(竹林路). 23 網溪國小一. 24 網溪國小. 25 竹林路口. 26 中正橋頭. 27 重慶南路三段(中正橋). 28 福州街. 29 和平西路一段. 30 崁頂. 31 古亭國中. 於 mywoo.com -

#36.[和平西路一段]公車動態資訊 - 行動查詢系統

和平西路 一段 (更新時間:12:43:55 ). 千呼萬喚始出來,大臺北公車資訊合併了!!本站提供最即時的公車動態,讓您輕鬆掌握資訊。 請踴躍搭乘大眾運輸工具,一起愛護 ... 於 pda.5284.gov.taipei -

#37.YaLab台北門市地圖及附近景點索引

台北市10066中正區和平西路二段109-1號 (和平西路莒光加油站斜對面) 電話:(02)2389-0101 傳真:(02)2388-3355 (台北門市前可暫時停車取貨,請多加利用) 選擇公車路線 ... 於 www.yalab.com.tw -

#38.公車和平西路一段站 - Foursquare

See 1 photo from 5 visitors to 公車和平西路一段站. 於 foursquare.com -

#39.交通資訊 - 文化大學推廣部_華語中心

地址:台北市忠孝東路一段41號; 電話:+886-2-2356-7356; 公車: ... C: 245、263、265、651、656、657號公車至小南門(和平院區)站下車。 於 mlc.sce.pccu.edu.tw -

#40.交通指南 - 溪海休閒農業區

搭乘大眾交通公具搭乘台鐵至中壢車站,轉搭桃園客運5077或5082車次公車,至和平西路各站(崙後、崙後坡、溪海國小)或聖德北路各站(崙頂、溪海、劉厝、草仔坡、埔頂坡、 ... 於 www.xihai.com.tw -

#41.紅68路公車 - 高雄客運

... 和平公園->碧紅宮->順天宮->岡山國中->大德三路口->岡山文化中心->捷運南岡山站->岡山轉運站->聚亨公司->晉禾公司->春雨公司->為隨西路->為隨社區->中鴻鋼鐵->燁聯 ... 於 www.kbus.com.tw -

#42.水谷藝術Waley Art - 本空間離台北車站搭乘公車約15分鐘 ...

下公車後,找不到地點請打(02)23011821 或是閒情逸致從師大和平東路騎ubike,延和平西路轉南海路接青年路過去只要10分鐘~(水谷就在青年公園附近) | Facebook ... 於 zh-cn.facebook.com -

#43.世界佛教正心會行動佛殿環島祈福第150站抵屏東竹田 - 台灣好 ...

... 於竹田西勢覺善堂前舉辦四天祈福法會,祈請南無第三世多杰羌佛南無本師釋迦牟尼佛,為國泰民安,世界和平,眾生永昌光明祈福,疫情早日遠離息沒。 於 www.taiwanhot.net -

#44.【不斷更新】基輔宣布宵禁「居民僅逃難可外出」 傳俄軍未來 ...

... 東南方馬立波至札波羅熱的協議通道,準備8輛卡車、30輛公車輸入人道物資 ... 丁希望可以坐下來談判以謀求和平解決爭端,「我不會咬人,你怕什麼? 於 www.mirrormedia.mg -

#45.深圳疫情14日起地鐵公車停運全市封閉管理 - 新頭殼Newtalk

廣東省深圳市昨天新增66例感染者後,今晚宣布全市自明天起公車和地鐵停運,所有社區、城中村、產業園區等實行封閉式管理。深圳市官方微信公眾號「深圳 ... 於 newtalk.tw -

#46.總局 - 財政部臺北國稅局

-搭乘高鐵請至「台北站」下車,轉乘臺北捷運或公車,或由忠孝西路往中華路方向步行約15分鐘。 □微笑單車(YouBike)站點. 微笑單車YouBike圖片. 捷運北門站(3號出口) 【 ... 於 www.ntbt.gov.tw -

#47.陽明山最輕鬆的「二子坪步道」 - 飛天璇的口袋

二子坪公車:搭乘遊園公車108號,到「二子坪站」即可抵達。 陽明山接駁巴士(返陽明山– 西門町):Klook優惠票券 ... 於 flyblog.cc -

#48.台北科技大樓4002教室(台北市大安區和平東路二段106號4樓)

請於台北火車站/高鐵台北站轉乘台北捷運板南線(藍線),往南港方向並於忠孝復興站轉乘文湖線(棕線),往動物園方向,於科技大樓站下車。 搭乘公車前往:請於復興南路口站 ... 於 iekweb2.iek.org.tw -

#49.交通資訊 - 中華民國全國創新創業總會

本會斜對面(和平西路與重慶南路口)有設置Ubike租賃站,可由捷運古亭站旁(南昌公園租賃站)租借腳踏車,沿著和平西路騎程約1-2分鐘即可到達。 4.搭乘公車:(台北車站 ... 於 www.careernet.org.tw -

#50.別走錯!北市羅斯福路公車專用道11日啟用未來將新增「這3站」

台北市交通局自1989年起發展公車專用道,至今累計15條路段、近60公里長,其中羅斯福路公車專用道北延段(和平東路至寧波東街)現已完工,預計新增3個 ... 於 www.chinatimes.com -

#51.房地產年度3大檔期內行透露由來 - MSN

台中公車司機恍神車子偏移撞路邊汽、機車… ... 著總統就任而熱一次,比較屬於政治性的話題居多,如果總統就任前後有釋出利多或兩岸和平的談話,通常都 ... 於 www.msn.com -

#52.台北等公車(公車路線、捷運、台鐵動態查詢 - Google Play

每天幫種子澆水,成功種出虛擬小樹,Yahoo幫你捐款養護真樹!邀您一起守護台灣森林、減碳愛地球。 主要功能如下: 1.搜尋路線路線輸入鍵盤,加速使用者找到公車的效率 ... 於 play.google.com -

#53.捷運中和站 - BOEING的機場暨巴士站

南京東路公車專用道、捷運松江南京站 ... 公車路線數字有外框者,與新北其他公車、快速公車(含蛙跳公車) 及北市公車轉乘,雙向可享 ... 重慶南路三段、和平西路一段. 於 www.adavid21.url.tw -

#54.位置訊息 - 菁選健康產品事業

地址: 台北市中正區和平西路二段142號. 搭乘公車. (1)和平中華路口站. 1 松仁路→ 萬華; 242中和→ 捷運西門站; 568捷運麟光站→ 萬華; 624新店→ 捷運西門站 ... 於 www.iloveit.com.tw -

#55.跳蛙公車+1!捷運古亭站直達板橋14日上路 - 自由時報

... 公車路線,由捷運古亭站5號出口旁「捷運古亭站(和平)」站位發車,經台北市大安區和平東路、和平西路、三元街、西藏路、西園路、光復橋、新北市板橋區中山路、新 ... 於 news.ltn.com.tw -

#56.已停駛的台北地區公車客運路線(僅列出主要行經路段)

21。36路名門社區-台北車站大有和平東路-安和路-仁愛路-林森南路-忠孝 ... 64。259路永和-松山商職公車處松山路-忠孝東西路-中華路-和平西路-重慶 ... 於 eckstain.pixnet.net -

#57.古亭 - 路網圖、各站資訊及時刻表

出口5, 和平東路1 段17 號, 向上及向下電扶梯. 出口6, 羅斯福路2 段43 號, 樓梯. 出口7, 羅斯福路2 段50 號、近郵政醫院、婦幼醫院, 向上及向下電扶梯. 出口8, 和平西 ... 於 web.metro.taipei -

#58.華江橋(和平西路)這邊站牌有310公車可以到板橋435藝文嗎 ...

310 華江橋(和平西路)這邊站牌有310公車可以到板橋435藝文嗎華江橋(和平西路)這邊 ... 你好你可以在和平西路的捷運龍山寺站或是中國時報站搭乘310至板橋國中站下車下車 ... 於 toye44402.pixnet.net -

#59.竹子湖海芋季3/18登場北市設花季專車 - 芋傳媒

產業局指出,因竹子湖路幅有限,上山賞花民眾也可搭捷運後轉乘公車,捷運石 ... 芋見真相地址:100028 台北市中正區和平西路一段15-1號3樓聯絡信箱: ... 於 taronews.tw -

#60.隱形戰: 中國如何在美國菁英沉睡時悄悄奪取世界霸權| 誠品線上

更者,讓中共取得他國網路的控制權,就是坐視中共把該國透過網路操作的科技武器化。此話怎說?試想,要是有人不懷好意,駭入電腦終端控制自動駕駛的車輛或公車,撞向人潮 ... 於 www.eslite.com -

#61.新北跳蛙公車再多一條古亭站直達板橋市府 - LINE TODAY

... 站–新北市政府」的路線公車,由捷運古亭站5號出口旁「捷運古亭站(和平)」站發車,經台北市大安區和平東路、和平西路、三元街、西藏路、西園路、 ... 於 today.line.me -

#62.交通資訊

搭乘大眾運輸前往台北校區 · ▻ 公車. 臺北商大站 · ▻ 台北捷運板南線(BL藍線). 善導寺站4號出口,直行【忠孝東路一段84巷】至【青島東路】左轉,再直行至【紹興南街】即 ... 於 www.ntub.edu.tw -

#63.交通資訊-格萊天漾大飯店

[ 公車資訊] ... 萬華車站【康定路】. 201、202、205、49、601、62、985、藍29 ... 台北市萬華區和平西路3 段120 號(距離600公尺). 非特約 正好停艋舺公園地下停車場. 於 www.g-skyview.com -

#64.華西街觀光夜市 - 玩全台灣旅遊網

捷運:板南線龍山寺站1號出口,沿西園路一段,左轉華西街步行約十分鐘。 自行開車: 可從和平西路三段往龍山寺方向,再往華西街走. 周邊景點. 於 okgo.tw -

#66.[情報] (台北) 5/23起南海路公車改道- 看板Bus

... 稿104年5月23日起南海路因捷運工程交通管制,公車配合調整動線及站位臺北市公共運輸處表示,南海路(泉州街至和平西路間路段)配合捷運工程施作, ... 於 www.ptt.cc -

#67.關於我們- 聯絡資訊 - 農林航空測量所

交通資訊:捷運小南門站3號出口(請步行穿越植物園,由植物園和平西路出口續往本所大樓,步行路程共約10分鐘);公車1、204、242、624、630、907、2021、 ... 於 www.afasi.gov.tw -

#68.特立獨行走天下 - Google 圖書結果

當時,我的臉書( Facebook )好友中有許多綠色和平組織( Greenpeace )的成員。這個著名的環保組織用引人注目的手段抗議了俄羅斯在北極圈的石油鑽井,來自紐西蘭的兩個成員 ... 於 books.google.com.tw -

#69.台北市和平西路一段20號5樓電話 - 滙安診所

古亭捷運站(8號及9號出口) 轉乘公車1. 3. 15. 18. 235. 295. 662. 663 和平幹線0東. 藍28. 214. 243. 244. 670. 706. 907 南昌公園正對面地址:台北市和平西路一段20號5 ... 於 www.huei-anhd.com.tw -

#70.【公告】重申和平幹線及22路公車收費疑義 - 大都會汽車客運 ...

最新消息 · 總公司台北市民權東路六段11巷6號(114) · 服務專線0800-053-434 (06:00~23:00專人語音服務). 於 220.130.30.62 -

#71.臺北市公車站牌位置圖

bsm_bussto bsm_chines 40064997 7236 秀山里 40064998 1000928 秀山里 40064999 1000732 秀湖 於 sheethub.com -

#72.交通資訊-台北植物園館 - 農業知識入口網

搭乘公車:. (1)植物園站,再步行至和平西路入口進入,有市公車1, 242, 568,624, 907, 及藍28。(2)植物園站,再步行至和平西路入口進入,有市公車204及630。 於 kmweb.coa.gov.tw -

#73.新北市板橋區中山路二段X號1樓[編號13917994] - 台灣租屋網

板橋中山路商圈 人潮眾多周圍各式餐廳飲料店雲集 近埔墘市場 人流穩定. 有公車站牌 交通四通八達很方便 地點優質 適合各類餐飲便當健康餐火鍋 零售. 於 detail.twhouses.com.tw -

#74.【公告】因應「104年國慶活動」交通管制,公車配合改道事宜

最新消息 ; 5 · 15 ; 10/10 0000-1300 ; (往程)重慶南路-福州街-潮州街-杭州南路-忠孝東路-中山北路-原線(返程)中山北路-忠孝西路-中華路-和平西路-寧波西街- ... 於 www.mtcbus.com.tw -

#76.公路客運即時動態資訊網

相關主管及監理機關 · 查詢轉乘資訊、旅運規劃 · 市區公車資訊 · 公路及市區汽車客運業者 · 國內其他大眾運輸事業機構. 公路客運logo. 公路客運即時動態資訊 ... 於 www.taiwanbus.tw -

#77.捷運龍山寺站 - 工具邦

車站名稱: 龍山寺車站地址: 108015臺北市萬華區西園路1段153號無障礙電梯位置: 1.出口電梯:出口1(臨西園路1段)及出口2(B1至龍山 ... 捷運出口, 公車站牌, 公車路線 ... 於 tw.piliapp.com -

#78.【台北景點】中正區。台北植物園捷運綠線小南門站最美荷花池 ...

台北植物園怎麼去. 搭公車~ (1)植物園站,再步行至和平西路入口進入,有市公車1, 242, 624, ... 於 followmi.tw -

#79.交通位置圖- 底端訊息 - 中華民國經濟部

公車 站名, 公車路線. 福州街, 5. 潮州街口, 15. 自來水西分處(寧波), 1、204 ... 和平西路一段, 214、214直、907、和平幹線、藍28、內科通勤專車2、內科通勤專車3. 於 www.moea.gov.tw -

#80.交通資訊 - 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

地址:行政院農業委員會動植物防疫檢疫局100060台北市和平西路二段100號9樓. 公車部份:. 植物園站(建國中學站):1,242,568,624,907,藍28; 三元街口站:204,630 ... 於 www.baphiq.gov.tw -

#81.11月17日(星期六)「和平中華路口」(往東)公車站暫不 ...

臺北市政府交通局表示,11月17日配合候選人競選總部成立大會及舞臺架設,周邊道路實施交通管,管制路段為和平西路2段往東方向(中華路至延平南路), ... 於 www.roadsafety.taipei -

#82.聯繫與開放時間

台北歌德學院斜對面的南昌路上,鄰近南昌公園處則有下列公車停靠:1, 3, 325, 295, 662, 663。 聯絡方式. 歌德學院(台北)德國文化中心. 10078臺北市和平西路一段20號 ... 於 www.goethe.de -

#83.外送員經窄巷「遇貨車迎面來」 嚇飆粗口追上理論|東森新聞

同時到路中!公車、外送機車相撞公車前擋 ... 台酒貨車扯斷電纜號誌搖擺影響交通 花蓮市和平路發生了一起大貨車拉斷電纜的事件。一輛台酒大貨車裝載酒 ... 於 news.ebc.net.tw -

#84.國光客運KUO-KUANG eBus

最新消息重要公告 · 2022-03-15111年3月21日起本公司「【1786】宜蘭(深溝)-內城」宜蘭市區公車班次調整 - New · 2022-03-03本公司基隆各分散發車路線自111年3月7日起調整部分 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#85.中国头号政治恐龙---大地主刘文彩真相: Political Dinosaur:The Truth about ...

我把信拿到后就坐个鸡公车,到了三岔的场口上,刚刚下鸡公车,他们三岔街的人就看出我是外面来 ... 谁要再闹下去,首先就对不住刘文彩,纵然依旧心存芥蒂,也只能和平共处。 於 books.google.com.tw -

#86.築翫:臺北市中正區和平西路二段70巷| 社區介紹 - 好房網

步行至中正紀念堂捷運站約10分鐘,周邊公車路線眾多,和平西路往西可以到達萬華區,往東可以到大安區,為台北市的主要幹道之一,重慶南路要往台北車站或過中正橋就到新北市 ... 於 buy.housefun.com.tw -

#87.和平西路二段租屋資訊- MixRent|2022年2月最新出租物件推薦

近寧波西街超寬敞套房. 和平 西路 .寧波西街上多線公車路網.公車轉乘5分鐘到捷運古亭站.交通便利指數100% 鄰近寧波西街.三元街商圈.各式美食小吃林立.各種商家雲集. 於 tw.mixrent.com -

#88.台北市中正區和平西路一段大都市大廈最新成交行情 - 永慶房屋

110年05月, 電梯大樓, 和平西路一段150號9樓之1. 1,640 萬. 33.20坪 ... 為台北市的主要幹道之一;過中正橋可以通往新北市永和區。和平西路及泉州街有多路線公車行經。 於 community.yungching.com.tw -

#89.搭地鐵‧玩北京 - 第 55 頁 - Google 圖書結果

《琉璃廠》分為東、西街,以南新華街為分界,街道寬敞,所有的店家外觀古色古香, ... 公車於「琉璃廠站」 ... B1 02 號線「和平門站」下車,徒步 12 分鐘可抵。 於 books.google.com.tw -

#90.台北聯營公車310路線- 维基百科,自由的百科全书

... 市營10路(士林─台北車站);1977年(民國66年)5月15日加入台北聯營公車行列,台北市公車處與台北客運共同經營,路線延駛至板橋(忠孝西路-中華路-和平西路-文化路), ... 於 zh.wikipedia.org -

#91.和平幹線(原15路)路線資訊,經捷運六張犁站

分、離峰5-10分(2100後15-20分)一班 ; 2018/03/31調整取消行經和平東路四段班次,所有班次均行經萬美街、萬寧街. 於 www.transtaipei.idv.tw -

#92.本公司241、243、245、263、651、706、綠1、棕7等線公車 ...

263, 仁愛路-中山南路-忠孝西路-中華路-南寧路-和平西路, 捷運台大醫院站、博物館、衡陽路、衡陽路口、重慶南路一段、寶慶路. (2)配合「國慶大會預演」交通管制公車 ... 於 www.tpebus.com.tw -

#93.臺北辦公區位置圖- 交通資訊 - 漁業署

中正紀念堂站(1號出口)沿南海路直行→和平西路二段左轉即抵。 公車:. 編號, 站名, 可搭乘公車. 1, 和平西路, 242、624、907、 ... 於 www.fa.gov.tw -

#94.和平西路三段_鳥店街 - 臺北旅遊網

鳥店街位於臺北市和平西路3段,由捷運龍山寺站出來,走幾分鐘即可到達,離龍山寺地下街商圈、大理街徒步區都很近。這裡是結合了傳統的特色產業,有一股生氣蓬勃的景象 ... 於 www.travel.taipei -

#95.交通指引 - 國立臺北教育大學

科技大樓站:文湖線「科技大樓站」出口行至和平東路左轉約1分鐘即可到達. 搭乘公車. 公車(復興南路口站下車):237、295、紅57、復興幹線. 公車(國立臺北教育大學站 ... 於 www.ntue.edu.tw -

#96.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去中正區的和平西路二段52巷? - Moovit

2022年2月22日 — 在中正區, 怎樣搭公共交通去和平西路二段52巷 · 巴士: 204, 235, 568, 624, 624綠野香坡, 907, 藍28 · 火車: 區間 · 地鐵: 中和新蘆線, 松山新店線, 板南線, ... 於 moovitapp.com -

#97.請問萬華火車站要怎摩做公車到師範大學- 汽車

版大您好:您要由台鐵萬華車站到師範大學建議您可以於和平西路上的捷運龍山寺站公車站牌區搭乘1路公車於南昌公園站下車後沿著和平西路直走即可公車為 ... 於 car.faqs.tw