哈 利 波 特 台譯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王一梁寫的 不自由筆記 和MarkEngler的 革命時代:公民抗爭如何改寫21世紀都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自心靈工坊 和新銳文創所出版 。

世新大學 廣播電視電影學研究所(含碩專班) 李明宇所指導 李天辰的 《黯淡星》之創作論述 (2021),提出哈 利 波 特 台譯關鍵因素是什麼,來自於母親、母女、精神分析、精神分析女性主義、女性書寫、女性電影。

而第二篇論文國立高雄科技大學 應用英語系 史宗玲所指導 顏辰宇的 社會文化變遷下之兩岸專有名詞翻譯策略差異:《哈利波特》系列小說為例 (2021),提出因為有 《哈利波特》系列小說、歷時性與共時性研究、異化翻譯、歸化翻譯、多元系統理論、社會文化背景的重點而找出了 哈 利 波 特 台譯的解答。

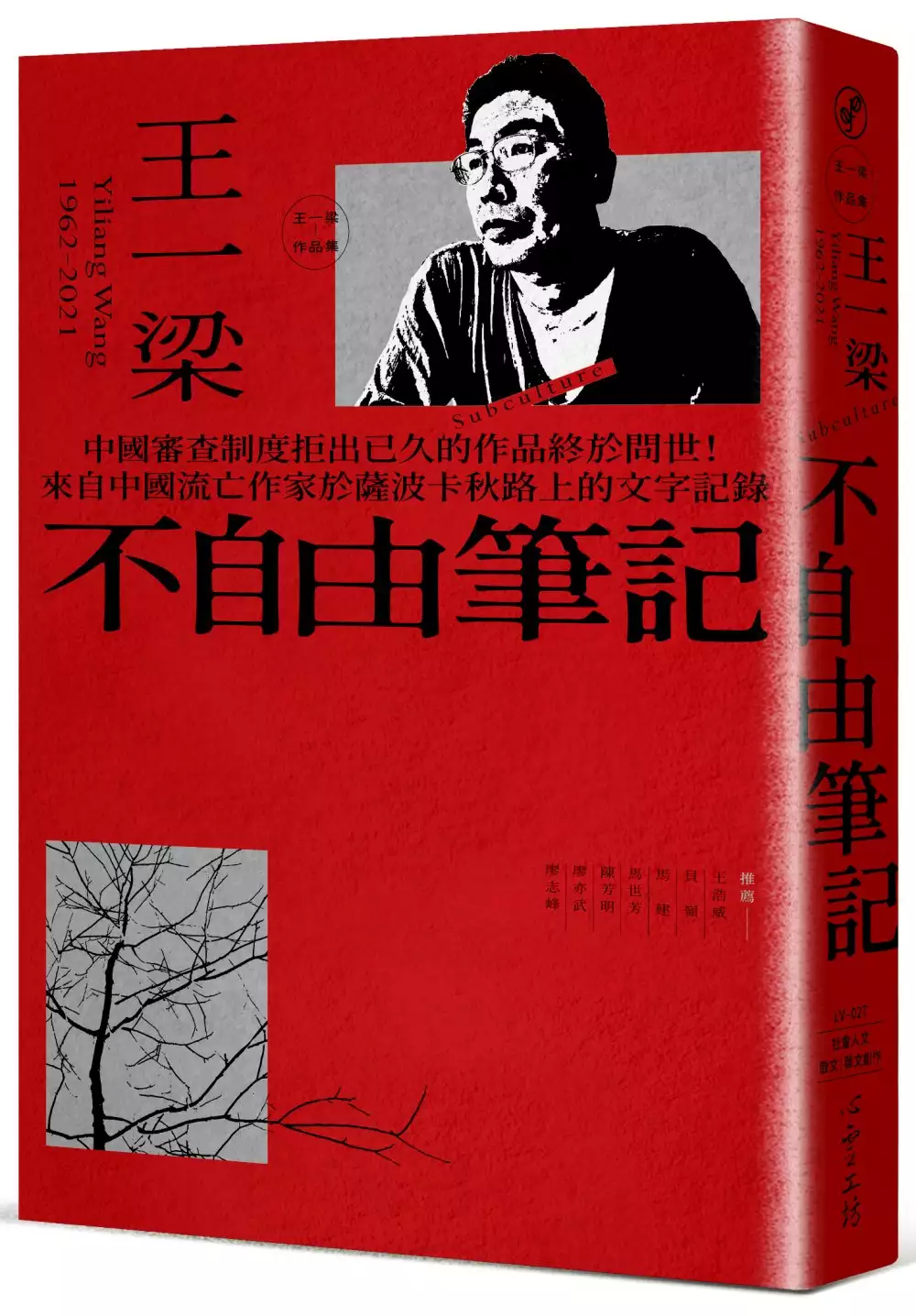

不自由筆記

為了解決哈 利 波 特 台譯 的問題,作者王一梁 這樣論述:

在離世前都留著流亡血液的回憶錄, 處在擁有自由與失去自由模糊界線中,難以言明又發人深思。 自由有嗎?有的。當我們去寫、去讀一本「自由筆記」時,我們就看到了自由。──王一梁 八○年代中國上海「亞文化」活動的主要代表作家王一梁,因反抗中國官方文化而被捕下獄、流亡海外。王一梁著作甚豐,可謂一手創作散文隨筆,一手翻譯、評論,但都無法在中國公開出版。 本書集結王一梁生前對哲學、文學、書寫、心理學與亞文化的思考集結精華,篇篇體現出王一梁犀利的思考,與對書寫的熱愛。 儘管全書文字是在不自由的環境下誕生,但最終這仍是一本自由之書,展現了思考的自由、文字的自由;同時透過現下的閱讀

自由,本書的出版終使作者的文字公諸於世。 本書作者王一梁出生於上海,最初與心靈工坊的連結始於對榮格作品的熱情。二○一七年,王一梁與他的伴侶李毓(白夜)定居清邁,倆人攜手合作分別在二○一九年、二○二○年於心靈工坊出版了《遇見榮格:1946-1961談話記錄》(愛德華.貝納特著)和《榮格的最後歲月:心靈煉金之旅》(安妮拉.亞菲著)。 王一梁流亡的背景確實為其作品賦予了不同的面貌與深度。二○○○年,王一梁因為參加了中國民間的「中國文化復興運動」,並播放了《鋼琴別戀》(The Piano,台譯:《鋼琴師和她的情人》)和《查泰萊夫人的情人》(Lady Chatterley’s Lover)(

改編自D·H·勞倫斯於一九二八年發表的小說《查泰萊夫人的情人》)電影,被上海警方以傳播色情影帶罪入獄兩年。出獄之後,他作為一代亞文化(地下文化)思潮的代表人物,跟官方體制和既定文化形態展開對抗。這種美學分歧也讓他快步走向了追求自由精神的流亡之路。很快地,王一梁便帶著理性思辨精神來到了美國,他不僅為了尋找新的生存環境,更是讓自已的母語語系和現代西方思想轉型,展開雙向越界。 書中收錄的文章,可回溯自王一梁先前於中國出版的作品,他曾參與近百期的《自由寫作》雜誌編撰,累積了數百萬字的地下文學與流亡文學史料作品。一九八○年代中至世紀末,王一梁以《亞文化啟示錄》、《朋友的智慧》、《薩波卡秋的道路》三

本散文集手稿做為地下文學,流傳回中國,影響新一代年輕人。而他翻譯的哈威爾和榮格書籍,都如同被附體般精確自然,這不僅是他精通英語和博覽群書,更多的是他的語境已與當代哲學家、思想家、政治家們不謀而合。 二○二一年一月,新冠肺炎疫情籠罩下,王一梁離世,他流亡的日子也因而終止。台灣的讀者或許對王一梁不熟悉,然而他追求自由的努力與渴望民主的心,和台灣的精神並無二致。在他的文字裡,或多或少都能感受到中國的氛圍。在極為壓抑的環境裡,他仍然奮力寫作,那是文字、文學與書寫給予他的力量及餽贈,是所有喜愛文字者都為之動容的地方。 「十多年來,王一梁以罕有的堅持與努力,寫下了相當數量的與我們所處的嚴酷

時代息息相關的文學與文化批評作品;作爲一個從美學趣味到文化到文學理念均迥異於中國大陸主流文化的個人作家,他的作品極大地豐富了中國地下文學的傳統,並彰顯了寫作自由與獨立思考的價值力量。」──首屆傾向文學獎授獎理由(1996) 本書特色 ★ 中國流亡作家王一梁的思想與創作集結。 ★ 獨具中國八○至九○年代的環境氛圍,對於想要認識那個年代的研究者而言,本書是極為珍貴的文字記錄。 名人推薦 王浩威|精神科醫師、華人心理治療基金會執行長、台灣榮格學會理事長 林榮基|銅鑼灣書店創辦人 貝 嶺|流亡作家、美國西部筆會寫作自由獎得主 陳芳明|政治大學台灣文學研究所講座教授

馬 建|流亡小說家、英國托馬斯•庫克國際旅行文學獎得主 馬世芳|廣播人、作家 廖亦武|流亡作家、德國書業和平獎得主 廖志峰|允晨文化發行人 ———推薦 按姓氏筆劃排列

哈 利 波 特 台譯進入發燒排行的影片

【日本中部富山縣 自駕遊 第三集】在富山縣冰見市,你周圍你會見到 忍者小靈精 的蹤影 (台譯: 忍者哈特利),因為這裡是作者 藤子不二雄Ⓐ 的出生地,如果你剛好在週末去,記得要坐 忍者小靈精火車,沿途還會經過 雨晴海岸。

推薦大家在 日本列島の最後秘境「大牧溫泉」住一個晚上,不夠時間的話,也可以像我一樣坐船遊覽。最後,喜歡花和冰淇淋的你,不妨試試 礪波市 鬱金香四季彩館的「鬱金香冰淇淋」!

╴╴╴╴日本中部自駕遊系列 ╴╴╴╴

3分鐘精華MV:http://youtu.be/OsPIAuEd_DE

第一集:http://youtu.be/WhfnqJsut_8

第二集:http://youtu.be/QQIYwYiOoHg

第三集:http://youtu.be/URGHnkmxbPA

▶如果喜歡我的影片,可以在下面的的連接追蹤我

Facebook: https://goo.gl/iwZ08a

Instagram: http://instagram.com/andykongcy

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUKrMBDVTEHwXhXsjnCD9kA

《黯淡星》之創作論述

為了解決哈 利 波 特 台譯 的問題,作者李天辰 這樣論述:

《黯淡星》(Dim Star)是一部27分鐘的劇情短片,它展現一對母女在一天內相處的日常,家庭的過往在母女二人的相處細節中逐漸顯露。它關乎一個母親的晚年和一個女兒的中年,她們如何面對彼此,以及如何面對她們各自未來的人生。 本文為短片《黯淡星》之創作論述,從創作緣起開始,筆者挖掘自身對家庭和親情的感受中最隱秘的部分與作品的連結。雖然筆者秉持創作不用來傳遞信息的觀念,但透過已完成的作品,筆者看到自己對女性生存空間的焦慮以及對女性主義何去何從的迷茫。在文獻探討一章中,筆者主要討論了三個方面的內容:其一,對於母親角色和母愛的兩種觀念:生理決定論或社會建構論;其二,在精神分析理論和精神分

析女性主義理論的框架下,母女之間的關係和繼承是什麼形式的;其三,什麼是「女性電影」,以及什麼是電影中的「女性書寫」。在第三第四章中,筆者梳理了作品在創作過程中是如何被思考的,在各層面上體現了筆者的哪些創作理念,以及如何通過實踐最終完成。

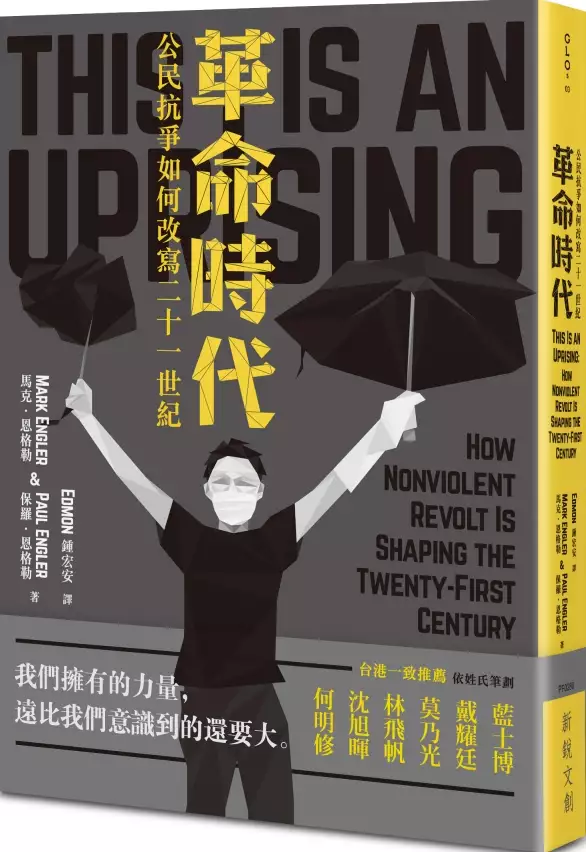

革命時代:公民抗爭如何改寫21世紀

為了解決哈 利 波 特 台譯 的問題,作者MarkEngler 這樣論述:

我們擁有的力量,遠比我們意識到的還要大! 為什麼有些抗爭被遺忘,有些抗爭卻能引發公共事件,促成改變?他們如何做到? 公民抗爭若不滿足於「向權力說真相」,而要求確實「造成改變」,什麼樣的策略才是有效的? 應該如何面對來自外部權力端的分化、內部抗爭者對行動策略的分歧意見以及屢次行動未能收效的挫敗無力感? 行動究竟應以「道德準則」為核心考量,而是應該講求「功利實效」? 作者恩格勒兄弟認為,長期以來,和平主義者與捍衛革命暴力者一直爭論「使用暴力手段達到政治目的」當中的道德準則,但對於使用「策略性非暴力」的組織者而言,這些爭拗毫無意義,重點是:「什麼策略最能促進運動並贏得

公眾支持」。 從策略的角度看,「暴力」的定義是無關重要的,重要的是廣大公眾的反應,什麼戰術屬於「暴力」、什麼屬於「非暴力」,是由公眾的看法來定斷,而不是由抽象的哲學辯論所決定的。如果一個社會運動認為廣大民眾支持是致勝關鍵,從過往各種運動的數據可得出一個有力理據,即「紀律嚴明的非暴力行動」才是有效方案。 作者主張「非暴力群眾運動」絕非隨機爆發,而是一門你我皆可「學習」的改革策略藝術,本書搜羅最具影響力的「非暴力抗爭」歷史,從甘地的食鹽長征、馬丁‧路德‧金的伯明翰民權運動、塞爾維亞Otpor推翻米洛塞維奇的反獨裁運動、埃及解放廣場的民主革命、爭取移民權益的追夢者DREAMers、佔

領華爾街、ACT UP、環保組織「地球第一!」、LGBT平權運動等,深入揭示這些議題各異、卻皆能取得成功的社會運動真實故事,分析其優勢、局限、與其他組織傳統有效融合的方式,向讀者展示了變革如何發生,以及更重要的──我們可以如何推波助瀾。 誠如馬丁.路德.金所說,「公民抗爭的機制,是由人類的所有缺點和優點建構而成的。人們必須從錯誤中學習,再犯更多錯誤,再重新學習。」 從前人的實戰經驗中成長,我們將會體會到:改變是可能的。我們擁有的力量,遠比我們意識到的還要大! 本書特色 ★一本獻給行動者的戰略指南! ✓反覆宣揚成功的抗爭故事是必須的,由自己報捷,讓希望帶來動力

✓分化或許可行,紀律必須嚴明 ✓犧牲不是為了改變大眾想法,而是為了撼動身邊群眾,轉化協同 ✓佔領或不合作運動對日常秩序的干擾,可引發注意 ✓策動浪潮,掀起旋風時刻,升級行動,將運動推上高峰 ……更多心法與行動指南,盡在書中! ★中譯本特別收錄來自香港的反饋: ──戴耀廷〈非暴力的公民抗爭:香港爭取民主的故事〉 ──莫乃光〈唯有透過了解和思考,抗爭運動才能繼續走下去〉 ──沈旭暉〈「3.5%定律」對香港的啟示〉 台港一致推薦 何明修∣沈旭暉∣林飛帆∣莫乃光∣戴耀廷∣藍士博 「從甘地的食鹽長征、金恩博士的民權運動、塞爾維亞的反獨裁運動到埃及

的民主革命,非暴力抗爭已經成為推翻暴政的有利武器。相對於武裝起義、暗殺、恐怖主義攻擊等手段,非暴力抗爭的優點在於吸引更多民眾的參與,採取靈活而多元的抗爭方式,逐一瓦解舊體制的支柱,迫使執政者不得不讓步。這本書詳盡說明了非暴力理念的起源與轉變,非常值得當代運動者參考。」──何明修,臺灣大學社會學系教授、《為什麼要佔領街頭?》作者 「革命需要意志、策略,以及漫長以應付等待的時間。獨裁者持續進化,勝利太遠,征途猶長,非暴力的抗爭不只是信仰,更是價值,是促使集體向善、讓抗爭昇華的煉金術。《革命時代》是繼《叛道》、《魯蛇之春》以後,再一本關於社會運動『技藝』的書籍。而在閱讀時我們也不能忘記,世界

上仍有許多人正在用公民抗爭改寫二十一世紀。」──藍士博,獨立研究者,「我在桃園撐香港活動」發起人 「兩位作者為非暴力行動的歷史、邏輯、道德和力量,編成了一部真正的經典巨著。本書內容廣博、獨具慧眼、淺顯易讀,必會為未來的世代提供知識和帶來啟發。」──Erica Chenoweth,《公民抗爭為何有效》合著作者 「非暴力策略的重要分析。」──Tina Rosenberg,《紐約時報》 「兩位作者分享了各個社運家和組織者的至理名言,必會為讀者帶來反思……如有任何人懷疑社區組織對社會結構的重要性,都會被此書的精妙見解所折服。」──《書目雜誌》 「美國各地的抗議活動持續不

斷,這本書及時提供了真知灼見,令我們理解到這個國家曾經走過的路,以及我們尚要再走多遠。」──《圖書館雜誌》 「二○一七年不是選舉年,所以政治活動很可能會走上街頭。因此我正在閱讀馬克.恩格勒與他的活躍份子兄弟保羅的著作。這本書深入探討了直接行動的歷史,從馬丁.路德.金於一九六三年在阿拉巴馬州伯明翰的社運創舉,到阿拉伯之春,再到『#BlackLivesMatter』都包羅其中。」──David Talbot,《三藩市紀事報》 「二○一一年阿拉伯之春後,面對近年全球反對財富不公的運動發展,『民眾力量』及非暴力抗爭的機遇和隱患已成為主要話題。此書精心羅列非暴力運動的各個組成部份,並點出

了一系列關鍵問題,對於那些最需要這種及時學問的抗爭者來說,絕對是價值連城。兩位作者對於社會變革既作出獨到分析,亦詳述了實際步驟,強調了一個論點:看似隨機爆發的起義,實際上有著各種策略底蘊。」──Pauline Moore,《和平研究雜誌》 「此書勢必成為開創性的著作……兩位作者精彩闡明了群眾動員、組織建設、非暴力和干擾行動倡導者之間的種種辯論,建立了一個新的知識領域平台,令我們更加理解這些策略難題。」──Frances Fox Piven,《挑戰權威》作者 「此書絕對超乎想像。兩位作者花了很多時間研究及參與社會運動,他們對社運的強烈好奇心令此書充滿鼓動人心的感覺。書中涉獵的案例

遍及全球,深入剖析了各個社會運動,即使是耳熟能詳的事件,亦往往能提出新穎見解……世界已經非常混亂,社會運動使狀況更亂。因此,像這樣清晰嚴謹、沒有陳腔濫調的書,早就該出現……對非暴力社會變革動態感興趣的人士,無論是參與者還是觀察者,這都是一本不容錯過的好書。」──Gabriel Thompson,Truthdig網站 「如果想知道非暴力社會運動是如何開始、什麼因素主宰成敗,此書就是你的理想讀物……本作不但搜羅了世上最有影響力的社會運動和發人深省的真實故事,亦是一本以非暴力作為政治和社會變革方法的實用指南,向讀者展示了變革如何真正發生,以及你如何可以推波助瀾。」──Sadie Trombe

tta,Bustle網站 「一本詳盡、細膩、全面、精心編寫且極具智慧的戰略書,介紹了一些思想縝密的非暴力公民抗爭組織者和理論家的工作……是我近幾十年來看過的書當中,在探討非暴力抗爭的優勢和局限以及如何與其他組織傳統有效融合的方面,寫得最好的一本。」──Steve Chase,《朋友雜誌》 「這項工作非常重要。不論對於權威人士、活躍份子還是每天在看新聞的普羅大眾,推動社會變革的時刻和運動始終難以捉摸,亦常被誤解。此書發掘並解釋了社會運動的動態力學……對於想在現代推動社會或政治變革的人,這是一部必讀之書。」──James Rucker,colorofchange.org兼公民參與實

驗室聯合創始人 「此書所述的社運故事,造就了我們現今的世界並不斷持續改變社會,而作者講述的方法更是絕無僅有地令人激動、充滿洞察力和滿載希望。」──Maria Elena Durazo,UNITE HERE公民權利、多元化和移民國際聯盟副主席 「這是一本具有里程碑意義的書,不僅是關於非暴力抗爭的歷史,更提煉了當中的關鍵概念。『勢頭驅動組織』一詞,歸納了一些我們隱約領略卻無以名狀的想法。這是能夠迅速發動真正變革的有效方法―而這正是我們世界所需要的。」──Bill McKibben,350.org作家兼共同創始人 「這是新一代的《激進者守則》。兩位作者撰寫了關於群眾運動科學的

經典著作……對於在世界上所有為正義戰鬥的人,這是必讀之書。」──Carlos Saavedra,Ayni研究所首席培訓師兼United We Dream前國家統籌員 「這本奇書為我們提供了所需工具,幫助我們理解這個歷史分水嶺,更為未來的變革道路指點迷津。社會運動的野火正在世界各地蔓延;這部著作則以啟迪思考和資訊豐富的方式描述這些社運之火。我相信我們會贏,而此書正告訴我們以前是怎樣贏的。」──Umi Selah,「夢想捍衛者」任務總監 「最佳的教學,是展示而不只告知。兩位作者生動揭示了各式各樣社會運動的精華片段,諸如追夢者(DREAMers)、佔領華爾街、ACT UP、伯明翰民權

運動、哈佛大學生活工資靜坐行動、LGBT平權運動、埃及解放廣場革命、推翻塞爾維亞獨裁者米洛塞維奇的抗爭等,展示出『勢頭』如何在群眾運動中運作……既貼切描述運動的策略轉折點,亦對比了該領域學者的各個見解,實在是難得一見的好書。光是那些扣人心弦的革命故事就已值得一讀。」──George Lakey,「發動非暴力」網站

社會文化變遷下之兩岸專有名詞翻譯策略差異:《哈利波特》系列小說為例

為了解決哈 利 波 特 台譯 的問題,作者顏辰宇 這樣論述:

本研究旨在檢視台灣與中國《哈利波特》系列小說譯本中處理專有名詞所使用的翻譯策略之差異,並透過歷時性與共時性研究,分別探討中、台譯者於西元2000年和西元2000年後所採翻譯策略之變化。本文探討之研究問題有三:(1)台灣與中國的《哈利波特》系列小說譯本中,專有名詞翻譯策略差異與其原因。(2)台灣與中國的《哈利波特》系列小說譯本中,專有名詞翻譯策略之歷時性與共時性變化與其原因。(3)歷時性與共時性研究結果所呈現之意涵。 本研究採質化與量化並行之混成研究方法,以量化分析計算譯者翻譯專有名詞時所採之異化與歸化策略數量,並以質化分析探究兩岸譯者在不同社會文化背景下所採翻譯策略之變化。研究

結果顯示,在西元2000年的譯本中,中、台譯者皆較常使用異化策略來翻譯專有名詞。然而,西元2000年後,台灣譯本裡異化策略的使用頻率自71.5%降至47.92%,而陸版譯本中的異化策略則自55.77%降至47.92%。根據埃文佐哈爾(Even-Zohar)的多元系統理論,此研究結果表明,於2000年時,奇幻文學在台灣的地位較高,因此當時的譯者多採異化策略,而2000年後,由於奇幻文學的重要性銳減,歸化策略的使用頻率因而提升。另一方面,中國譯本中,譯者於西元2000年和西元2000後所採用之翻譯策略並無顯著差異,但與台灣版本相比,異化策略的使用頻率較低,此係因2000年時,奇幻文學在中國的重要性

較台灣低。然而,西元2000年後,由於中台三通政策的施行,兩岸得以頻繁交流。相互影響下,中國譯者因此增加了歸化策略的使用,台灣譯者也使用較多異化策略,所以中台譯本的歸化與異化策略頻率雷同。綜而言之,本研究著重強調,譯者對翻譯策略的抉擇並非和社會與文化背景無關,而是和當下的主流翻譯趨勢與所譯作品之文學地位有密切的關聯。