唭 哩 岸文化的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦台灣歷史資源經理學會寫的 高石大叔看台北 和的 北投故事:我們的生活記憶都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自田園城市 和時英所出版 。

明道大學 課程與教學研究所 江姮姬所指導 黃惠詩的 大甲媽祖遶境活動融入大學通識課程之研究 (2020),提出唭 哩 岸文化關鍵因素是什麼,來自於媽祖遶境活動、課程設計、通識課程。

而第二篇論文國立雲林科技大學 文化資產維護系 陳逸君所指導 顏佩怡的 鄉土教學活動對國中學生形塑地方感與文化資產概念之影響 (2017),提出因為有 鄉土教學活動、文化資產概念、地方感、文化資產概念的重點而找出了 唭 哩 岸文化的解答。

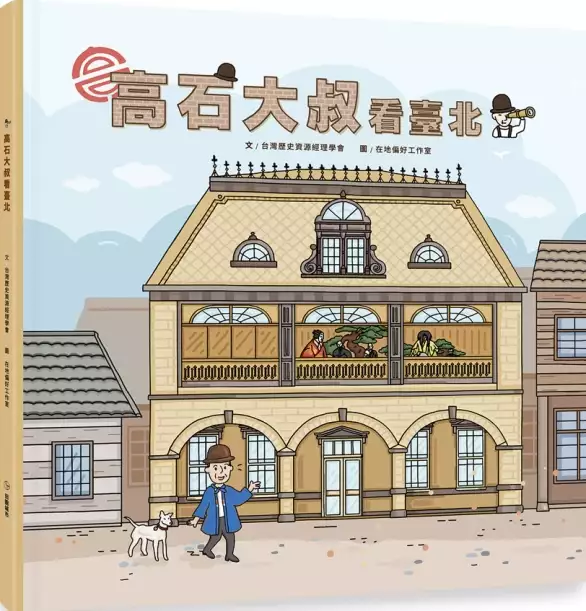

高石大叔看台北

為了解決唭 哩 岸文化 的問題,作者台灣歷史資源經理學會 這樣論述:

讓高石大叔帶我們一起回到120年前台北 1896年,本書主角日本九州營造商高石忠慥抵達臺灣。這本書改編自高石大叔發表於1911年日文期刊《臺灣》的回憶錄,綜合整理高石組研究成果,參照日本時代老照片,以繪本故事方式呈現給讀者。邀請大家一起觀看當時日本人如何改造城市,大大影響人們的生活方式。 同時,藉此紀念市定古蹟撫臺街洋樓(高石組本社)落成110年生日快樂。

唭 哩 岸文化進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

大甲媽祖遶境活動融入大學通識課程之研究

為了解決唭 哩 岸文化 的問題,作者黃惠詩 這樣論述:

本研究主要目的是研究者透過實際參與媽祖遶境活動,以觀察記錄與現場訪談質 性方式,從中發掘適合納入大學通識課程之教育意涵,並將此設計成課程,結合在地 資源,讓學子實際體驗遶境活動及參訪在地廟宇,從實際經驗中認知民俗文化的意涵 與價值。本研究發現遶境活動有仁愛孝道的教育意義、多元文化重要性及感恩惜福的無形 文化價值,將研究發現之教育意涵做為課程內容依據,根據經驗金字塔及 ARCS 動機 模式等理論,做為課程設計的基礎。將研究發現的仁愛、孝道、多元文化及感恩惜福 等無形文化資產,融入媽祖遶境駐駕宮廟之歷史,或在地文化作為教材,本研究提供 的參考設計為期五天、十五堂之「跟著媽祖齊步走」大學通識課程。

本研究結論為:透過實際參與媽祖遶境活動,能提升學生道德教育及多元文化之 教育意涵;從遶境活動中的教育意義及文化內涵中,設計具社會關懷的社會文化課程; 將此活動融入大學通識課程中之臺灣廟宇文化,應可結合實地參訪教學,提高學生學 習印象。本研究對大學通識課程提出的建議為:一、媽祖文化應納入通識文化課程。 二、媽祖文化課程宜誇單位實施。三、通識課程教材應生活化。期望這項研究能激發 學生對民俗文化的興趣,瞭解多元文化的真諦,並作為媽祖文化學院遶境活動課程及 大學通識課程設計之參考。

北投故事:我們的生活記憶

為了解決唭 哩 岸文化 的問題,作者 這樣論述:

《北投故事》是以北投地方文脈、家庭情懷為線索的攝影計劃,用圖片敘事的方式傾聽、記錄北投在地人物的今昔。 時間會改變心中情景,而穿越不同的空間、文化則是最好的對話方式。《詩書風雅、誠信無價》是百姓的敦厚善良。我們在一年半的時間裏,選取了九個北投人物訪談…談火車、談戲曲、談染布、談人性之美。文字融入在地的人情事理 ,圖片分享北投的時空演變。 時間不會定格,我們持續探詢舊日時光裡的文化基因。故事會延續,因為故事的內涵是傳承文化的責任。 故事是成長初心的印記,是未來歲月的徜徉。打開記憶的閘門、關渡、石牌、陽明山、熟悉的一些人,一些事,都是故事的元素、情感的歸屬。揮去歲月

的封塵,《北投故事》讓北投有跡可尋。 故事編寫:邢定威 (1990)台灣新聞攝影獎 (1994)金鼎獎新聞攝影/中國千島湖事件。

鄉土教學活動對國中學生形塑地方感與文化資產概念之影響

為了解決唭 哩 岸文化 的問題,作者顏佩怡 這樣論述:

本研究為探討鄉土教學活動對國中學生形塑地方感與文化資產概念之影響,首先由文獻探討了解文化資產教育與鄉土教學活動與和地方感的關聯。其次,以嘉義縣某偏鄉國中為例,了解教學現場實施時遭遇的困難,並實際調查學生生活圈中的文化資產(包括文化資源),從中分析出可以作為國中學生形塑地方感與文化資產概念的鄉土教學活動資源,接著,進行實際教學與追蹤,了解在經過鄉土教學活動之後,國中學生在地方感與文化資產概念上的改變與成長。透過教學過程,研究者發現:1. 透過教學活動的進行,學生對自己的鄉土有更多的瞭解,也同時提升了對於文化資產概念的認識,過程中地方感開始萌芽。2. 學生對鄉土與文化資產的熱情是需要不斷被增

強的,透過不斷的體驗、感受才能形塑情感上的認同,也才能因此造就學生們的地方感。3. 對偏鄉地區國中生來說,在鄉土活動教學課程中,藉由不同的課堂模式,引發興趣、提升學習動機與自信心,更強化責任感,在過程中發現並感受地方文化之美好,並從中瞭解社區營造的意義以及對地方的珍惜、感恩之情。此外,研究發現,「將文化資產概念融入在地化的鄉土教學課程模式」在學期中以社團或彈性課程方式進行的鄉土教學活動,從認識鄉土出發,引領學生看見並欣賞地方文化的美好,興起珍惜地方的感受,再配合寒暑假中辦理營隊活動,讓學生可以進一步理解地方,並且深化自己的學習能力,試著運用所學來介紹地方、思考改善地方的方法。 即使傳統

藝術已經納入十二年國民基本教育藝術領域課程綱要,持續運用鄉土教學活動課程將文化資產概念引進國中階段,依舊是一個重要的努力方向。一切都正要開始。