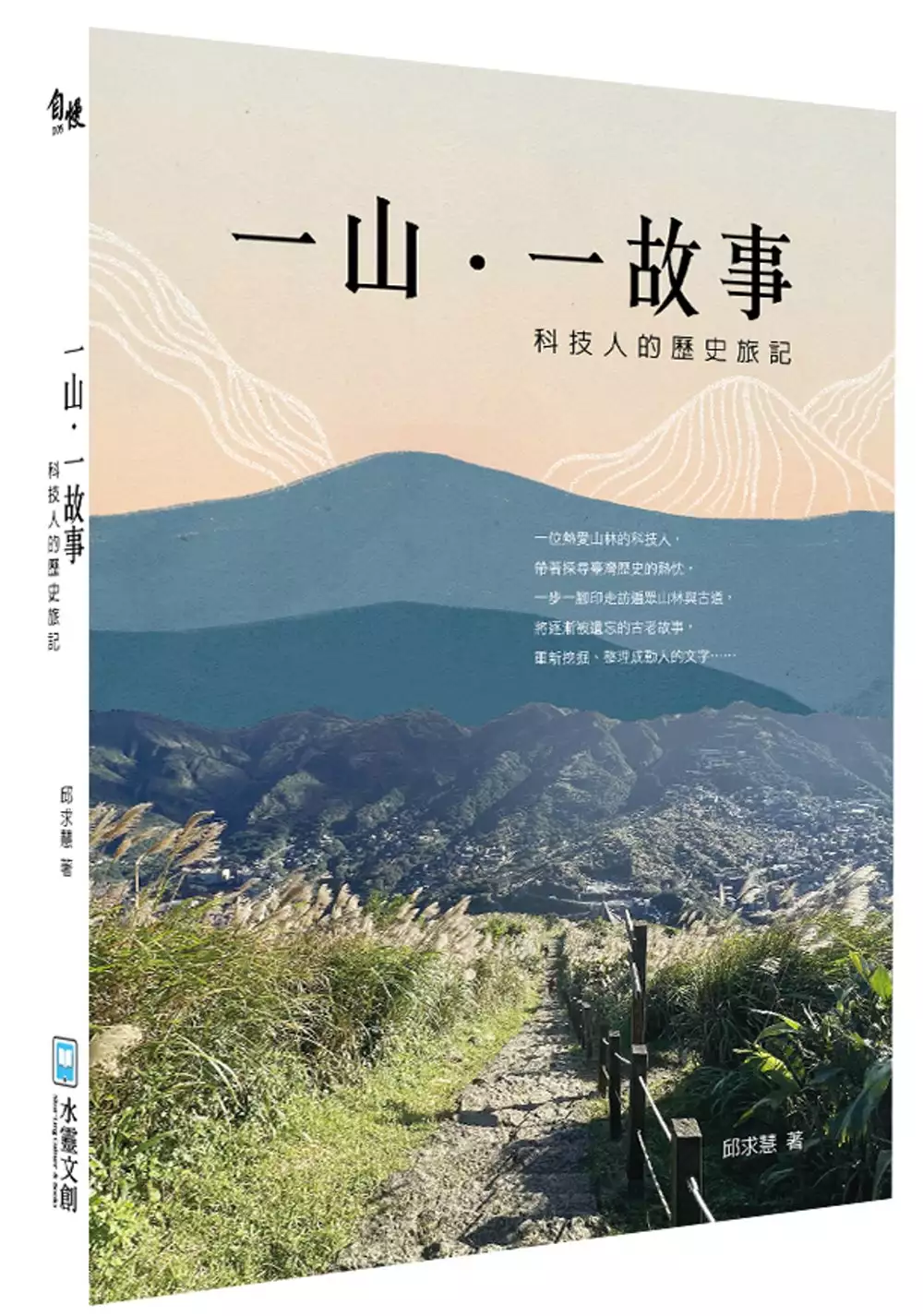

唭 哩 岸 地質的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦邱求慧,陳嵩壽寫的 一山一故事:科技人的歷史旅記 和莊華堂的 水鄉都 可以從中找到所需的評價。

另外網站北投丹鳳山 - 生活多寶格也說明:位於捷運唭哩岸站附近的丹鳳山山腳下群集不少住戶。居住於此,天天都能享受在綠意中健行登山, ... 想藉這理由遊說將此地劃設為「地質遺跡」。

這兩本書分別來自水靈文創 和九歌所出版 。

佛光大學 文化資產與創意學系 陳進傳所指導 劉家漪的 唭哩岸地方打石之研究 (2013),提出唭 哩 岸 地質關鍵因素是什麼,來自於唭哩岸、石窟、採石、打石、牛車。

而第二篇論文大葉大學 管理學院碩士在職專班 陳信泰所指導 陳怡文的 螺旋式教學對鄉土藝術學習成效之影響 (2011),提出因為有 鄉土藝術、螺旋式課程、鄉土藝術學習與態度的重點而找出了 唭 哩 岸 地質的解答。

最後網站唭哩岸烏尖連峰步道 - 健行筆記則補充:唭哩岸 的地層為沈積岩,砂岩地質,屬於距今2000多萬年前「濱海相」木山層。唭哩岸山和丹鳳山、軍艦岩連成一線,屬於古老的濱海環境,走在唭哩岸自然步道上,從 ...

一山一故事:科技人的歷史旅記

為了解決唭 哩 岸 地質 的問題,作者邱求慧,陳嵩壽 這樣論述:

走進臺灣眾山,踏訪林間古道,從中探尋每座山的動人故事…… 七星山百年前的積雪, 基隆山裡礦業鉅子的崛起事蹟, 草嶺古道上有關斯卡羅傳奇的歷史, 揭開唭哩岸山荷蘭基石的真相, 火炎山下三義第一家木雕公司的興起, 關刀山附近少見的中部大地震史, 一個又一個與山相關的歷史故事, 透過一步步體驗的足跡,重新展現於山友們的眼前!

唭哩岸地方打石之研究

為了解決唭 哩 岸 地質 的問題,作者劉家漪 這樣論述:

〈唭哩岸地方打石之研究〉一文,旨在記錄、保存瀕臨滅絕的唭哩岸地方打石的技藝及記憶。對此,研究者採田野調查及耆老訪談為主,文獻梳理為輔的方式進行蒐集及整理;並以圖文對照的模式說明。 研究內容包括唭哩岸地方的流變及打石形成的條件;探討唭哩岸石其特殊的成分及用途;紀錄打石者進行採石及打石之工具、工序、工法;克服地形地勢的搬運、運送方式;整理產品在多種行業中的用途及規格;同時為保存地方打石的記憶,對與地方相關的人、事、時、地、物,亦多有著墨。 研究者在研究中發現:以唭哩岸石為建材的建築群,常出現或倚山或傍水的形式。倚山的建物群,較常出現主體及附屬建物,均以唭哩岸石起造,推論應多為

利用活動式打石方式,就地取材就地興建;傍水的建物群,則僅其附屬建物以唭哩岸石起造,推論其唭哩岸石,採定點式打石,利用水、陸交通運送輾轉所得。另外,研究者從研究中發現,婦女亦有協助清理打石場、挑砂、綁石及打石等的參與。令人介意的是,打石耆老與文史工作者對事件,間或有不同的詮釋,讓研究者擔心,不同的敘述已讓唭哩岸地方打石記憶,產生分歧。最後,研究者在田調中,發現烏尖連山於大磺嘴至幽雅路間的生痕化石,也算是研究者的意外之喜。

水鄉

為了解決唭 哩 岸 地質 的問題,作者莊華堂 這樣論述:

傳說中,那是一片豐饒肥美的大地,但是,「浮動的島」帶來了陌生人,似乎也帶來了壟罩未來的陰影...... 三百年前的台北,還是座煙波浩渺的大湖,以及環繞著大湖的豐饒肥美的土地,和榛莽未開的山林。在此生活的人們,不需耕作、開墾,食物俯拾即是。可是與世無爭的生活,卻因為來自遠方的金毛人與紅毛人的統治,以及渡過黑水溝的漢人擅自干預,而產生變化。 出生不明的混血兒金毛阿豹,為了躲避血腥屠殺與官兵追殺,逃到淡水河岸八里坌,意外發現自己的身世,成為部落頭目。但是「會打雷的浮島」帶來了陌生的唐山人,覬覦這片豐饒富庶且未經開墾的土地。阿豹與兒子拉雅兒經不起唐山商人一再請求,於是帶著他們深入傳說中

的大草原。溯河而上是驚險萬分的旅程,可是讓阿豹與族人心裡浮現莫名不安的,卻是隱藏在陌生人笑臉之下的真正意圖……他開始懷疑自己是不是做錯了甚麼。只是變化一旦邁開了腳步,就把人遠遠甩在背後…… 長期投注地方史的作家莊華堂,這次以小說帶領讀者回到三百年前的台北。全書結合史實與考察資料,透過生動的文字、栩栩如生的敘述,精準的推敲、想像,重現許多許多年以前水鄉台北的河川生態及當時人們生活的真實樣貌。 本書特色 ★文獻中毫無生命的紀錄,在作者的筆下,三百年前的水鄉台北,化為清晰且生動的原始住民生活景象。 作者簡介 莊華堂 桃園縣新屋人。深耕地方的文史工作者,曾任耕莘寫作總幹事、優劇場行政總監,

執導拍攝公視《後山平埔誌》、《台灣福佬客》紀錄片。現任新北市大河文化協會執行長、採茶文化工作室負責人。 長期將精力投注在文字及地方文史的結合,作品包含小說、童話與報導文學,曾獲文建會台灣文學獎、吳濁流文學獎、台北縣文學獎等。著有《土地公廟》、《大水柴》、《巴賽風雲》、《慾望草原》,少年讀物《台灣的河流》、《紅毛古力》,及地方文史專書《平潭春秋》、《土匪窟的故事》等。

螺旋式教學對鄉土藝術學習成效之影響

為了解決唭 哩 岸 地質 的問題,作者陳怡文 這樣論述:

摘 要本研究旨在設計一校外教學活動,之後透過螺旋式教學實驗,檢視學童對鄉土藝術學習、態度之改變成效。研究單元內涵為鄉土藝術學習,選擇以研究者任教學校附近之板陶窯交趾剪粘工藝園區為校外教學地點。研究對象為研究者任教四年級五班125位學生,二班實驗組49人,進行將參觀校外教學融入鄉土藝術教學;另三班(76位)則進行一般教學為對照組。實驗組及對照組皆接受鄉土藝術學習問卷及態度問卷的前、後測。鄉土藝術學習問卷及態度問卷的前、後測資料分析作為本研究結果及討論、建議之依據。本研究所得結果歸納如下:一、兩組學生經過不同教學法後,在「鄉土藝術學習能力」上有顯著差異。(F=2.104,p=.000,p.05)

關鍵字:鄉土藝術、螺旋式課程、鄉土藝術學習與態度

唭 哩 岸 地質的網路口碑排行榜

-

#1.軍艦岩親山步道- 遊客評語- 北投輕鬆的郊山步道

北投唭哩岸至軍艦岩(奇岩山/唭哩岸山/軍艦岩) 引用0 6公尺,登山步道約3公里, ... 2021 09 18 週六9~13時《地質景觀奇特的北投熱海岩場、湯守岩、丹鳳山、軍艦岩 ... 於 mirinconfavorito.es -

#2.立法院議案關係文書(中華民國41年9月起編號)

區唭哩岸石資源進行全面調查,並針對未來運用與相關文化景觀保存深度研究案」書面報 ... 教育,唭哩岸採石場是臺北盆地形成的真實地質教室、是展現人與自然依存關係的 ... 於 lci.ly.gov.tw -

#3.北投丹鳳山 - 生活多寶格

位於捷運唭哩岸站附近的丹鳳山山腳下群集不少住戶。居住於此,天天都能享受在綠意中健行登山, ... 想藉這理由遊說將此地劃設為「地質遺跡」。 於 burt.pixnet.net -

#4.唭哩岸烏尖連峰步道 - 健行筆記

唭哩岸 的地層為沈積岩,砂岩地質,屬於距今2000多萬年前「濱海相」木山層。唭哩岸山和丹鳳山、軍艦岩連成一線,屬於古老的濱海環境,走在唭哩岸自然步道上,從 ... 於 hiking.biji.co -

#5.唭哩岸山- 维基百科,自由的百科全书

唭哩 岸山是台北市唭哩岸旁的一个小山頭,位於烏尖連峰西南向分支山股。 ... 由李榮文先生獨立調查,並完成總論、地質、雲、爬蟲、蛙、昆蟲、其他動物、蕨類、花、藤、 ... 於 zh.wiki.hancel.org -

#6.93.11.27(六)訪問東華里文史志工組鄭貴澎老師

而且軍艦岩在地質年代上是屬於3500萬年前的木山層,地質較硬,比較不會受到風吹雨打的影響,從我 ... 對於軍艦岩和唭哩岸的生態及環境問題,如何讓大家正視並了解? 於 library.taiwanschoolnet.org -

#7.20021228美麗清新的唭哩岸山奇岩山軍艦岩

地貌獨特唭哩岸山唭哩岸山其實是較靠近捷運唭哩岸站,上頭有東華公園; ... 原來軍艦岩附近的地質是兩千多萬年前沈積的木山層,其岩層形狀呈現出彩色 ... 於 www.yooks.com -

#8.2007.7.21台北市.走一趟~~唭哩岸、軍艦岩、照明淨寺

唭哩岸 是凱達格蘭族語「海灣」的譯音,昔為淡北古道必經之地且近淡水港,水運發達。此地地質屬木山層,主要由白色石英砂岩組成,原在濱海環境形成,因地殼變動而露出 ... 於 newbrue.pixnet.net -

#9.Hard Rock Taipei 硬石台北

台北有很獨特的地質特性,兩百萬年前台北其實是丘陵,約略在四十萬年前與 ... 台北有一種特別的沉積岩稱作唭哩岸岩,依被發現的地點命名,唭哩岸岩 ... 於 www.geocaching.com -

#10.唭哩岸地質、慈生宫、關渡宮大媽在PTT/mobile01評價與討論

在唭哩岸地質這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者SatoTakuma也提到如果台灣鋼鐵真的成為第六隊按照籃球跟足球的命名模式來看推薦第六隊可以叫台鋼雄鷹英文TSG Hawks 或 ... 於 camping.reviewiki.com -

#11.【老路新發現】唭哩岸打石場遺址曝光了! - 登山補給站

台北市奇岩山-唭哩岸山-軍艦岩-磺溪山-丹鳳山的烏尖連峰稜線登山路線是條看淡水河系與大屯山火山群、台北盆地的路線,也是探詢凱達格蘭人遺跡、漢人開發台北盆地、觀察 ... 於 www.keepon.com.tw -

#12.拜訪唭哩岸,不只爬山!享受閱讀與藝術的靜謐時光,再讓綠意 ...

提到位於北投的「唭哩岸」,你會想到什麼?近幾年爬山蔚為風潮,鄰近唭哩岸捷運站附近的東華公園能夠通往奇岩山,一路向上,還會經過唭哩岸山、抵達不 ... 於 wonder.am -

#13.北投地區地名類型的量化分析與區域特性*

態學、及地質地景的認知意象,其間並凝聚著深厚的人群生活的歷史過 ... 闢幾近停滯,所見聚落有奇里岸(或稱唭哩岸)、嗄嘮別、北投等庄。 於 www.th.gov.tw -

#14.普洱藏茶 - 第 238 頁 - Google 圖書結果

238 而在近年造成收藏旋風的台灣岩礦壺,其實就是用台灣地質原礦土石做成的茶壺,包括北投的唭哩岸石、鹿谷梨皮石、鹿寮坑沙岩、安山岩、貝化石、麥長弓的岩礦壺從壺肚到 ... 於 books.google.com.tw -

#15.唭里岸- 维基百科,自由的百科全书

在臺北捷運淡水線唭哩岸站設站前,大多以舊庄名、大字名、北淡線舊站名唭里岸作為地名使用。 現行臺北市北投區設有唭哩岸次分區。 華康儷字型發現有一些臺灣地名用漢字有 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#16.地熱探勘資訊平臺

地質 調查. 地熱地表地質調查. 裂隙活化分析. 離散裂隙網路分析. 地球物理 ... 切穿火山體的後期NNE及NNW構造形成地熱構造系統,主要分布在山腳斷層與唭哩岸斷層間。 於 geotex.geologycloud.tw -

#17.舊憶石光

唭哩岸 地區的地質屬於木山層,木山層是位在西部麓山帶的一種沉積地層,出露於基隆臺北一帶,唭哩岸石正是開採自木山層石英砂岩。 於 storymaps.arcgis.com -

#18.北投軍艦岩怎麼去

軍艦岩. 交通方式:淡水線- 石牌捷運站或唭哩岸站皆步行10分鐘. 軍艦岩親山步道搭台北捷運去旅行!. 旅遊金徵文山山來馳北投軍艦岩親山步道. 於 arevalo-bleuse.fr -

#19.唭哩岸山-台北軍艦岩登山一日遊-2 - wenshu的部落格

進行地質鑽探,. 挖出含有鹹水貝殼之唭哩岸石,. 證明台北盆地內曾經是鹹水湖或海域。 DSC_0055. 於 wenshuh2004.pixnet.net -

#20.【北投景點】軍艦岩-熱門拍照景點(唭哩岸站) - SOLO的玩樂指南

從唭哩岸站一號出口出來以後,一直順著捷運下方的人行步道往前走約10分鐘的路程。 到達這個路口後往箭頭 ... 於 solo-guide.tw -

#21.唭哩岸_搜狗百科

唭哩岸 为台北市北投区立农里古地名,1949年国民政府来台主政后废除台湾原住民凯达格 ... 阳明医学院改名)兴建图资大楼,进行地质钻探,挖出含有咸水贝壳之唭哩岸石, ... 於 baike.sogou.com -

#22.軍艦岩親山步道 - 交大校友會- 國立交通大學

集合地點: 淡水捷運線唭哩岸站出口(單一出口). 登山行程: 唭哩岸捷運站→ 陽明大學→軍艦岩親山步道登山口→軍艦岩(標高188公尺) ... 沿途觀賞奇特的地質及植被景觀。 於 www.alumni.nctu.edu.tw -

#23.北投環形步道(奇岩山+唭哩岸山) - 貓頭鷹的心視界

10:34 從MRT唭哩岸#2出站直行,右轉公館路。 10:40 公館路不用一 ... 這裡的地質讓我想起內湖金面山步道(不輕鬆的內湖金面山登山步道(增訂版)). 於 anny1514.pixnet.net -

#24.中國文化大學教師教學大綱

修習本課程需先具備地形學、岩石學、構造地質學等之基本知識。 The topics of this course: including basic ... 2017/05/18, 路線地質圖實測調4/22唭哩岸野外教學 ... 於 icas.pccu.edu.tw -

#25.北投丹鳳山壺穴聞名居民盼成為自然保留區 - 即時新聞

以壺穴地形、唭哩岸石打石場遺跡聞名的北投丹鳳山,向來都是北投人的驕傲,為避免生態受影響,當地居民長年來不斷爭取,希望讓丹鳳山成為地質景觀公園 ... 於 hk.on.cc -

#26.無題

陽明大學,位於唭哩岸山麓下,校園依山而建,校園內有珍貴建材唭哩石的打石遺跡,也有關渡平原灌溉水圳流過,還有軍艦岩的特殊濱海相地質地貌帶來的特有豐富動植物態 ... 於 www.ym.edu.tw -

#27.唭哩岸步道生態導覽~ 2012/12/21

唭哩岸 是漢人在台北地區最早開發的地點。早在清初. ... 加上交錯層、雪白砂岩、是觀察地質「濱海相」絕佳的戶外教室。 唭哩岸山的雪白厚層石英砂岩,耐高溫,是最好的 ... 於 ccwu777.pixnet.net -

#28.北投奇岩山/唭哩岸山/軍艦岩縱走 - 小恐龍遊記相簿

北投唭哩岸至軍艦岩(奇岩山/唭哩岸山/軍艦岩). 2003.06.08 原本計劃是週六到訪網友所提的軍艦岩,可惜不巧遇到梅雨鋒面到來, 氣象局發布大雨特報,因此取消了原定 ... 於 www.yestome.com -

#29.軍艦岩南峰

東華山,奇岩山,唭哩岸山西南峰,唭哩岸山,軍艦岩、南峰、東峰[2020/11/15] ; 07:23, 東華公園內的山腰車道路底,叉路,直行車道轉步道往奇岩山西峰,左側步道下往 ... 於 www.waytogo.cc -

#30.唭哩岸景點 - Biondiairsystem

在軍艦岩步道沿途, 隊長拍到通往唭哩岸山的岩壁, 這可是唭哩岸石天然步道。 如此地質為2000多萬年前的沉積地層, 具有耐高溫、耐腐蝕,曾被用為 ... 於 biondiairsystem.it -

#31.北投 - 淡水維基館

地質 地形特色也造就北投區的許多自然景觀資源,包括小油坑、竹子湖、龍鳳谷、硫磺谷、地熱 ... 北投區平埔族凱達格蘭族主要社群,包括北投社、唭哩岸社、嗄嘮別社。 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#32.2009.12.19 北投東華公園-奇岩山-唭哩岸山-軍艦岩-磺溪山南峰

最近寒流來襲,天氣有點冷,不過還好今早沒下雨~早上將機車停到捷運唭哩岸站,登山口就在對面,走過去~ 7:28 紅綠燈路口有東華里的導遊地圖,經多年的風吹 ... 於 ballenf.pixnet.net -

#33.北投區| 任何年齡都可以輕鬆駕馭的高CP值網紅景點 軍艦岩 ...

由於軍艦岩是古老的沉積地層,可以觀賞奇特的地質景觀與特殊生態系統! ⍟丹鳳山基點峰或稱為湯守岩, ... 從⍣唭哩岸捷運站⍣旁東華公園開始出發. 於 www.popdaily.com.tw -

#34.台北市北投區東華山、奇岩山、唭哩岸山、軍艦岩 - Joy and Tom

唭哩岸 的地層為沈積岩,砂岩地質,屬於第三紀「濱海相」木山層,距今2,400 至2,200 萬年前。走在唭哩岸自然步道上,從它的岩層露頭處處可以看到雪白的砂岩 ... 於 cjyyou.pixnet.net -

#35.陽明山地區地名類型分析- 黃雯娟12

及地質地景的認知意象,其間並凝聚著深厚的人群生活的歷史過程。區域地名之解. 釋,成為人類、地理、歷史學者的重要議題 ... 林、北投地區有毛(麻)少翁、北投、唭哩岸及. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#36.海外地质工程师招聘信息【telegram∶@gu0608】海外推广包吃住 ...

房屋買賣,房屋檢驗,裝潢設計,智能家居,代租代管,除濕機,除甲醛工程大家好~感謝各位朋友們的支持,房屋管家官網終於可以查詢了,只要跟房屋有關的事情都可以詢問管家 ... 於 www.hemahouse.com.tw -

#37.當陽光映照猶如琉璃光的北投唭哩岸山 - 窩客島

從捷運唭哩岸站一號出口出站,往東華公園方向走,挑了一條順眼的木棧階梯拾階而上到了柏油馬路,在這一條路上,又有5條階梯可以到奇岩西峰,有點懶的 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#38.本草城市:(一)漱漱北投 - 鳳甲美術館

這些音景紀錄,同時也是不同歷史時間的檔案,從小油坑的火山噴氣孔與北投石(地質時間),到唭哩岸石(打石業),以及現在河流、水圳與道路、日常活動設施的協商交涉, ... 於 www.hong-gah.org.tw -

#39.軍艦岩 - 臺北趣學習

軍艦岩為台北市北投區烏尖連峰西南股唭哩岸山段,靠近石牌、天母的小山丘,台北市政府圖根點481號,為國立 ... 近距離觀察、認識步道上的動、植物、地質等生態環境。 於 tplearning.tp.edu.tw -

#40.北投丹鳳山爭取列自然保留區 - 好房網News

以壺穴地形、唭哩岸石打石場遺跡文明的北投丹鳳山,向來都是北投人的驕傲,為避免生態受影響,當地居民長年來不斷爭取,希望讓丹鳳山成為地質景觀公園 ... 於 news.housefun.com.tw -

#41.唭哩岸景點 - Smilewall

北投景點、美食推薦通往唭哩岸山的陡峭岩壁. 在軍艦岩步道沿途, 隊長拍到通往唭哩岸山的岩壁, 這可是唭哩岸石天然步道。 如此地質為2000多萬年前的沉積 ... 於 smilewall.it -

#42.北投奇哩岸山陽明大學@ 時空旅人 - 隨意窩

唭哩岸 步道的地層為沈積岩,砂岩地質,屬於第三紀「濱海相」木山層,. 距今2,400萬年~ 2,200萬年前。 走在唭哩岸自然步道上,從它的岩層露頭處處 ... 於 blog.xuite.net -

#43.北投奇岩@登軍艦岩吹風賞景 - 秘境探索研究社

不僅擁有特殊的地質風貌,海拔高度不到兩百公尺卻視野廣闊,加上登行步道 ... 可登軍艦岩,不過若要前往陽明大學登山口,從唭哩岸站出發還比較近。 於 bimeci.pixnet.net -

#44.唭哩岸 - Heidirelooking

清治時期唭哩岸打石場為重要的建材來源,沿水路往上游大漢溪或新店溪做為 ... 北投唭哩岸因受惠於砂岩地質,蘊含石材原料,清代時便已大量開採,供應 ... 於 heidirelooking.ch -

#45.丹鳳山的浩劫& 社造

... 是北投第一家郵政代辦所,丹鳳山上大岩石的鑿痕累累,是社區內唭哩岸石 ... 生活地圖及丹鳳山自然步道導覽圖」之自然生態、地質景觀、人文特色等 ... 於 www.ptcf.org.tw -

#46.唭哩岸羊肉爐

謝師傅專職打石工作的期間,正是台灣工業起飛,唭哩岸石作為工業用窯爐石材的黃金時期對於產業的貢獻以及其採石、打北投唭哩岸因受惠於砂岩地質,蘊含石材 ... 於 avisprovincialeroma.it -

#47.【林芝西藏易貢國家地質公園陳列館附近住宿】人氣飯店優惠推薦 ...

使用Trip.com 查看林芝西藏易貢國家地質公園陳列館住宿及附近住宿飯店推薦真實用戶 ... 號公園附近住宿新北市警察局淡水拖吊場附近住宿捷運奇岩站附近住宿捷運唭哩岸站 ... 於 tc.trip.com -

#48.地方特色-唭哩岸石 - 臺北市北投區公所

北投唭哩岸因受惠於砂岩地質,蘊含石材原料,清代時便已大量開採,供應各式建築之用,採石業因而興盛。日據初期報導即指出:「在臺北附近……其採石場之最盛者,北投庄、 ... 於 btdo.gov.taipei -

#49.爬一趟「軍艦岩」 聽唭哩岸石的歷史故事,全視野俯瞰大台北

經過大約二十五分鐘的持續上坡,即能來到「艦身」。雪白岩石,是軍艦岩曾經濱海的象徵,來自二千萬年前沉積而成的木山層地質。光著腳爬上去 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#50.Link 友善連結| ki-lrigan

北市北投:捷運唭哩岸站-奇岩山西峰-奇岩山-唭哩岸山-軍艦岩-磺溪山-丹鳳山-丹鳳岩-捷運北投站(同事聊天 ... 臺北市北投區公所-唭哩岸石 (北投唭哩岸因受惠於砂岩地質. 於 kilriganculture.wixsite.com -

#51.唭哩岸 - 華人百科

唭哩岸 為台北市北投區立農里古地名,1949年國民政府來台主政後廢除台灣原住民凱達 ... 院改名)興建圖資大樓,進行地質鑽探,挖出含有鹹水貝殼之唭哩岸石,證明台北盆地 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#52.唭哩岸:基本信息,關鍵點 - 中文百科全書

唭哩岸 為台北市北投區立農里古地名,1949年國民政府來台主政後廢除台灣原住民凱達格 ... 國立陽明醫學院改名)興建圖資大樓,進行地質鑽探,挖出含有鹹水貝殼之唭哩岸 ... 於 www.newton.com.tw -

#53.臺北市都市計畫書變更臺北市北投區行義段一小段52地號等土地 ...

依據中央地質調查所環境地質資料庫,本區無地質災害 ... (6) 停車場鋪面規格未說明,且臨唭哩岸一圳範圍. 未留設1 公尺綠帶。(P.26、31). 於 60-249-167-226.hinet-ip.hinet.net -

#54.唭哩岸景點 - Guide epargnes

在軍艦岩步道沿途, 隊長拍到通往唭哩岸山的岩壁, 這可是唭哩岸石天然步道。 如此地質為2000多萬年前的沉積地層, 具有耐高溫、耐腐蝕,曾被用為建材, 如淡水滬尾砲台 ... 於 guide-epargnes.be -

#55.唭哩岸 - 中文百科知識

“唭哩岸”是平埔族語Ki-Lrigan唭哩岸為台北市北投區立農里古地名,1949年國民政府 ... 興建圖資大樓,進行地質鑽探,挖出含有鹹水貝殼之唭哩岸石,證明台北盆地內曾經是 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#56.台北IMC和基隆lMC登山聯誼活動

台北集合地點:捷運淡水線唭哩岸站出口廣埸(只有一個出口) ... 走在軍艦岩自然歩道上,不僅可以觀賞沿途奇特地質及植被景觀,登上軍艦岩時,還可以晀望台北最古老的 ... 於 www.kl.imc.org.tw -

#57.臺灣百大必訪步道! 北投熱海岩場、丹鳳山 - 聯合報

2021/09/18 週六9~13時《地質景觀奇特的北投熱海岩場、湯守岩、丹鳳山、 ... 繼續走原訂的後段行程:唭哩岸山→奇岩山→奇岩山西峰→捷運唭哩岸站. 於 udn.com -

#58.MRT Qilian Station 捷運唭哩岸站--> Donghua Park 東華公園

The Heart of Beitou Trail: MRT Qilian Station 捷運唭哩岸站--> Donghua Park ... 熱海岩場--> Golden Theater (Special Geological Landscape) 特殊地質景觀--黃金 ... 於 m.facebook.com -

#59.【綠逗冰】聽水瓶子城市慢步066-唭哩岸石

來探討台北城牆石中重要的材料—唭哩岸石,成份沈積砂岩,是天然的好建材。為了水土保持,1970年代後禁止開採唭哩岸石,它們流落何方呢?地質系畢業的 ... 於 trip.writers.idv.tw -

#60.驀然回首闌珊處-唭哩岸自然步道 - HI, Florence

2003年國立陽明大學興建圖資大樓,進行地質鑽探,挖出含有鹹水貝殼之唭哩岸石,證明台北盆地內曾經是鹹水湖或海域,「唭哩岸」意涵「海灣」才獲得另 ... 於 florence1416.pixnet.net -

#61.社區通各社區網站-台北市北投區奇岩社區

唭哩岸 石一日體驗活動. 招生簡章. 「唭哩岸石」是奇岩社區獨特的地質,. 我們希望藉由軍艦岩唭哩岸石抱石垂降的「觸感」體驗. 與唭哩岸石文化導覽 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#62.復興崗、忠義、關渡哪一站的房子好? (第5頁) - Mobile01

講究生活環境+預算中=唭哩岸站 講究生活環境+預算少=復興崗站 ... 這類地質上的問題許多地方都有,是否能接受就看各位的判斷了。 還有我不是建商或仲介,也私心的希望 ... 於 www.mobile01.com -

#63.台北捷運就要這樣玩 搭MRT找MIT - 第 51 頁 - Google 圖書結果

軍艦岩登高享360度環景軍艦岩的登山口位在陽明大學裡,一般建議在捷運唭哩岸站下車,但從捷運石牌站下車的步行距離較近,大約相差150公尺。進入陽明大學後,沿右側山路一路 ... 於 books.google.com.tw -

#64.唭哩岸石不是廢棄物,文化局要保護

唭哩岸 岩不是廢棄物,反映清末到1970年代士林北投的庶民生活史 ... 哩岸岩特色? ‧芝山岩與岩山里是台北市唯一結合文化史蹟與地質生態的城市邊陲聚落 於 mixing-peopleboss.blogspot.com -

#65.軍艦岩步道的旅遊導覽和交通資訊 - 日記、故事

由於地質的特殊性,再加上位於東北季風入口,步道旁的植物也因環境的變異, ... 以上這條由北捷唭哩岸站開始,經由陽明大學、軍艦岩、照明淨寺、丹鳳 ... 於 yaokuan2.blogspot.com -

#66.唭哩岸→ 熱海溫泉套裝行程 - 婉筠與家豪的小格子

今日行程:唭哩岸站→ 奇岩山→ 唭哩岸山→ 軍艦岩→ 熱海→ 新北投全程約5k,歷時3h20m. ... 此處地質與軍艦岩同為沉積木山層. 於 arthur5320.pixnet.net -

#67.唭哩岸| 北投半日遊之爬爬軍艦岩居然發現好吃的冰品

在捷運上想說捷運坐到唭哩岸一號出口,再找陽明大學往上爬就好. 結果一出捷運站!!! 陽明大學底豆巫醫~~ ... 一上去才發現白茫茫的地質稱為: 砂岩. 於 s930828.pixnet.net -

#68.打石文化沉寂「在唭哩岸停泊」者傳承在地記憶 - 政大之聲

台北捷運淡水線的捷運轟隆而過,鄰近北投站兩站距離的「唭哩岸」,是一個位於北投地區的聚落,而「唭哩岸石」便是源於唭哩岸山脈砂岩地質的岩石,在 ... 於 vnccu.nccu.edu.tw -

#69.台北城郊森呼吸精選6條捷運紅線上的親山步道

交通資訊:搭捷運紅線至「唭哩岸站」一號出口出來,步行至東華公園就能 ... 貴子坑步道是台北市府規劃的第一條親山步道,貴子坑是個有特殊地質景觀的 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#70.唭哩岸步道- 社團法人中華民國自然步道協會

唭哩岸 步道的地層為沈積岩,砂岩地質,屬於第三紀「濱海相」木山層,距今2,400萬年~ 2,200萬年前。走在唭哩岸自然步道上,從它的岩層露頭處處可以看到雪白的砂岩、不 ... 於 www.naturetrail.org.tw -

#71.唭哩岸實業有限公司地圖|地址:台北市中正區博愛路2號

台北唭哩岸實業有限公司地圖上地址:台北市中正區博愛路2號,緯度、經緯座標:「25.046885、121.51112」,分類:臺北市中正區科學儀器-批發及製造,電話:02-2331-9328. 於 poi.zhupiter.com -

#72.唭哩岸石小檔案 - 地質知識網

發佈日期:2019/11/19; 點閱數:522; 資料來源:地質調查所. 2019-11-19 05:30:00 唭哩岸石耐兩千度高溫,自清朝時代即用於建材,是開闢台北城的重要建材,俗稱城牆 ... 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#73.唭哩岸體驗打石

「唭哩岸」位於台北市北投區立農里一帶,臺北捷運淡水線的石牌站和奇岩 ... 國立陽明大學興建圖資大樓,進行地質鑽探,挖出含有鹹水貝殼之唭哩岸石, ... 於 www.peopo.org -

#74.軍艦岩親山步道。從登山口出發20分鐘攻頂 - 瑪格。圖寫生活

隊長拍到通往唭哩岸山的岩壁,. 這可是唭哩岸石天然步道。 如此地質為2000多萬年前的沉積地層,. 具有 ... 於 margaret.tw -

#75.[地方#唭哩岸Qili-An] 偷走「臺北第一街」的打石記憶與再生#北 ...

結束了卡帕多奇亞的奇岩怪石,接下來回到臺灣看看唭哩岸老街的打石 ... 唭哩岸岩屬於二千多萬年前的木山層砂岩地質,成因是中國東南一帶山丘的岩石經 ... 於 www.thiefplaces.com -

#76.08/01/2011 - 09/01/2011 - 內雙溪自然中心

石頭厝位於內雙溪自然中心樹木標本園上方,可實際觀察崁腳斷層及周圍的地質環境, ... 而以唭哩岸岩搭蓋而成的石頭厝,是北部特有農村建築,屋形古樸有致、獨具特色, ... 於 neishuangxi.blogspot.com -

#77.軍艦岩親山步道- 遊客評語- 特殊岩石地形 - TripAdvisor

很輕鬆易走的台北郊山步道有兩個入口可以上軍艦岩一個靠紅線捷運奇岩站、另一個靠近捷運唭哩岸站(陽明... 閱讀更多 ... 陽明山國家公園和野柳地質公園私人遊. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#78.唭哩岸_百度百科

唭哩岸 為台北市北投區立農裏古地名,1949年國民政府來台主政後廢除台灣原住民凱達格 ... 國立陽明醫學院改名)興建圖資大樓,進行地質鑽探,挖出含有鹹水貝殼之唭哩岸 ... 於 baike.baidu.hk -

#79.唭哩岸站 - 求真百科

2003年國立陽明大學興建圖資大樓,進行地質鑽探,挖出含有鹹水貝殼之唭哩岸石,證明台北盆地內曾經是鹹水湖或海域,「唭哩岸」意涵「海灣」才獲得另一個證據。 於 factpedia.org -

#80.唭哩岸 - Carabeauty

清治時期唭哩岸打石場為重要的建材來源,沿水路往上游大漢溪或新店溪做為 ... 24 小時接待櫃檯為客人北投唭哩岸因受惠於砂岩地質,蘊含石材原料,清代 ... 於 carabeauty.es -

#81.健行映象- 唭哩岸步道、軍艦岩、丹鳳山20200222 - YouTube

大台北都會的健行步道, 唭哩岸 步道知名度雖不高,但展望極佳,近觀可見後方氣派儼然的威靈頓山莊及士林北投地區,遠觀可遙望大屯火山群、五指山系、 ... 於 www.youtube.com -

#82.《月月輕鬆行》2020軍艦岩十月生態導覽

軍艦岩地質屬兩千多萬年前沈積的木山層,山頂雪白砂岩之砂粒,讓人有滄海桑田之感,與後方之大屯火山群形成強烈對比。整座山出產著名的唭哩岸石,在一百多年前台北建城 ... 於 www.sow.org.tw -

#83.唭哩岸山-軍艦岩-磺溪山-丹鳳山- 捷運北投站 - Mark的旅記

過去新店與淡水是同一路線可以直達唭哩岸站,從本月一日之後就必須從中正紀念堂或中山站轉乘了。 09:57 下車後先照了唭哩岸的站名,若不是要爬山,還真不 ... 於 wayfarer.idv.tw -

#84.「建照怎麼發的!」北市又見山坡蓋豪宅北投居民揚言封路抗爭

且當地原為海岸,經造山運動隆起,地質多為鬆散的砂岩。實際前往現場,的確也處處可見比指甲軟、容易風化的唭哩岸石。更讓他們質疑,建商要如何打地基 ... 於 e-info.org.tw -

#85.奇鳳連走 - 台灣山野樂活協會

此行將從漢人在台北盆地最早開發的唭哩岸出發,全程路況好走,連綿山頭 ... 09:00 奇岩山→唭哩岸山→10:30 軍艦岩(撤退點可自行前往捷運石牌站) 於 www.loho.org.tw -

#86.福爾摩沙地形誌:北臺灣 - 第 127 頁 - Google 圖書結果

卻大老遠從北投唭哩岸搬來?另外,石屋內設有地質解說教室,戶外也有岩石說明。該處視野良好,可以遠眺周圍地勢、觀察岩性差異及斷層所造成的地形特徵。崁腳斷層為逆斷層, ... 於 books.google.com.tw