喪葬補助有哪些的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦跳舞鯨魚寫的 入陣的人:神行子弟鬥陣事件簿 和康哲偉的 當爸媽過了65歲:你一定要知道的醫療、長照、財務、法律知識都 可以從中找到所需的評價。

另外網站一般勞工與公務人員喪假與喪葬補助比較 - TKB百官網公職也說明:人生難免遇到家屬過世這樣令人難過的消息,但人生無常,雖然難過但各位還是不能忘記自己的權益,不管是一般勞工還是公務人員,政府都有規定要給予一些喪假及喪亡、死亡 ...

這兩本書分別來自晨星 和先覺所出版 。

國防大學 戰略研究所 姚宏旻所指導 吳昆鴻的 精進我國災防機制精進作為:從各國災害防救管理制度性分析 (2021),提出喪葬補助有哪些關鍵因素是什麼,來自於災害。

而第二篇論文國立高雄師範大學 回流中文碩士班 杜明德所指導 蔡玉娟的 由女性視角看禮記的過去與未來-以喪祭禮為主軸 (2008),提出因為有 禮記、喪祭禮、女性、改變的重點而找出了 喪葬補助有哪些的解答。

最後網站桃園縣政府原住民急難救助則補充:(四)生活扶助:最高補助新臺幣1萬元整。 三、應附表件: (一)死亡救助:共同生活之戶口名簿影本,村里長證明或中低 ...

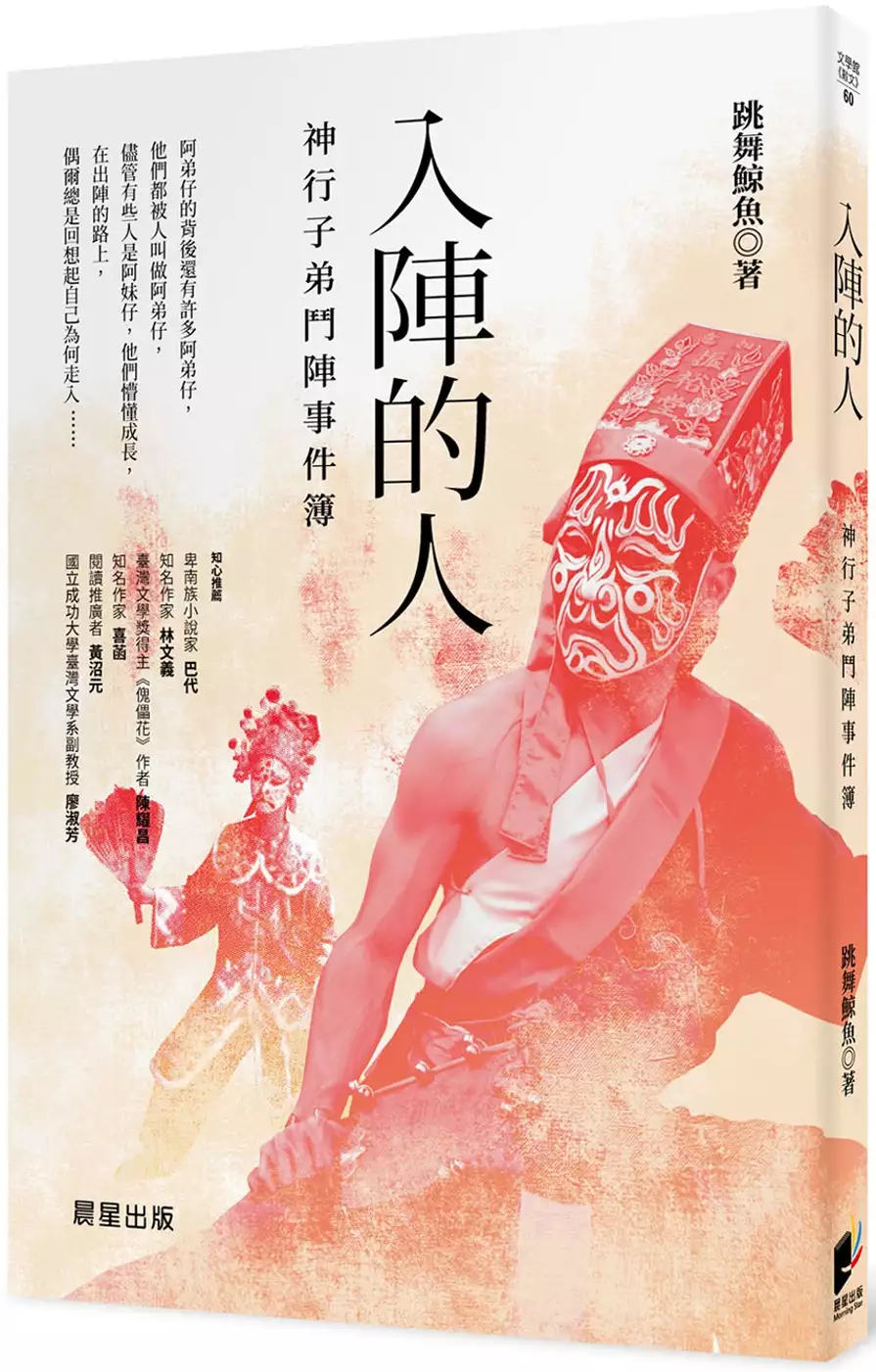

入陣的人:神行子弟鬥陣事件簿

為了解決喪葬補助有哪些 的問題,作者跳舞鯨魚 這樣論述:

陣頭的由來,終至成為傳說。 遷徙從未結束,新住民持續到來。街頭,正是移民一開始聚集的地方,街頭文化則展現移民的酸甜苦辣生活。 在臺灣,天子乞丐陣點出了羅漢腳的問題,羅漢腳離了民變融入喪葬牽亡陣和路祭除煞,隨著時間流轉,其他陣頭在歷史主流文化演變下,增添了更多元素。歌仔戲也誕生於陣頭,源於街頭的彈唱文化;而家將的由來已久,始終有街頭色彩,更保存了儺的歷史,呈現街頭文化的社會問題與次文化議題,是能走入廟堂的藝術,也是最原始的娛樂。 在世界上每個地方,都有一種歌舞形式般的娛樂,可能是表演,是遊行,是祭典,是宗教活動,是慶祝儀式等等,仍然在街頭敘述著過去先民與

傳承現代的故事。 全書以自身的成長背景為源頭,從臺灣在地歷史取得養分,繼而關懷舊庄頭的陣頭文化與生活情感,點出臺灣主要陣頭種類與其影響,反思陣頭背後文化淵源與故事,藉由文字儺舞出儀式,以南島文化中的矮人、女人島和精靈等傳說譬喻,以華文古老經典闡釋陣頭文化的淵源與發展,描述入陣的「阿弟仔」是入神還是化獸,呈現人欲化獸成神般的生物本能、心理與思想。 本書特色 1.《入陣的人》回放過去,展現歷史的新舊衝擊,省思未來的可能性。全書以先民遷徙活動為探討,環境、路線、人和神彼此緊緊相依,究竟為何遷徙,在遷徙中又有哪些轉變,以及如何在異地紮根。散文書寫臺灣南部的山,山終究與海有所關聯,如同府城

與羅漢門的發展,下淡水溪南北兩岸的生活連結。陣頭是一個村莊最基本的武裝,也是一個聚落的開始,在原本無陣的異鄉,組織了陣頭,經過歷史因素,在猶能出陣走向無法出陣間,離開的、遠去的與尚存的,人和史迷惘中尋求方向。 2.提供南台灣平埔族行腳傳說,做為文學小旅行散步地圖參考。

喪葬補助有哪些進入發燒排行的影片

退休金『暗改』機制的加入

未來退休金就有可能一改再改

而勞保年金改革的草案

其實也是暗藏這細節中的魔鬼

今天我除了會用簡單的方式

跟你分享『確定提撥制』以外

也會針對勞保年金改革草案裡

我所看到的『暗改』細節

00:00 暗改機制的問題浮現了?

01:13 確定給付制的公教退撫可能消失?

02:38 確定提撥制造成退休金大幅降低?

03:54 勞保年金改革也將會有暗改機制?

05:29 若不年改的話,需要哪些資源?

07:49 Q&A時間

預約專業諮詢

https://www.surveycake.com/s/KBywY

臉書粉絲專頁

https://www.facebook.com/allenpage666

加入我的LINE

https://lin.ee/PkykJIL

想讓事業拓展,吸引網路流量嗎?

你可以參加這個Youtube營銷課程:

https://reurl.cc/8yzgGX

還是想透過經營Youtube增加廣告收入?

那我推薦你參加這個Youtube課程:

https://bit.ly/3cTngfU

合作/演講/諮詢聯絡信箱:

[email protected]

精進我國災防機制精進作為:從各國災害防救管理制度性分析

為了解決喪葬補助有哪些 的問題,作者吳昆鴻 這樣論述:

災害的發生往往不是人類所能掌控,加上因氣候變遷因素,全球各地於近年來,在世界各地造成的災害頻傳,且天災所形成的狀況越來越激烈,有些事件甚至突破了以往紀錄。而台灣也是地球的一部,且是個風災、水災、地震等天然災害襲擊頻繁的海島型國家,並多次面臨不同意外災難,如火災、空難、海難、化學災害以及疫病(新冠肺炎)等新型威脅。然而過去幾十年來,台灣對這類天災的破壞力抵禦經驗似乎稍嫌薄弱仍需精進,比較往年各災害過後檢討資料中也不難發現,政府部門大多著重在檢討事後救災行動,而較少從災害防救管理方面著重。本文嘗試從害防救管理制度性為出發點,蒐整相關資料並採用文獻分析法,對國內、外災防現有制度面實施分析,並從國內

發生的個案來分析探討。期望藉由本次研究,瞭解災害並非僅有應變處理,需在防救管理四階段來思考,同時亦需參考各國優點,未來面臨災害時,更能有全面的思考,提升我國防災體系及降低傷損。

當爸媽過了65歲:你一定要知道的醫療、長照、財務、法律知識

為了解決喪葬補助有哪些 的問題,作者康哲偉 這樣論述:

一本寫給上班族的知老實用手冊 照顧父母,也為未來的自己做準備 關於「老」,我們知道的太少,準備的也太少。 不管是父母的,或是你自己的。 面對「老之將至」,你要倉皇的摸索,還是優雅的預習? 「那年,父親七十九歲,中年曾動過心臟手術的他,身體雖稱不上硬朗,但生活打理、行動力皆自在裕如,以致雖見形體顯現老態,但我們卻總是輕忽他已步入遲暮之年……直到某日他在公園跌倒,摔斷了髖關節,接連引發的骨牌效應,讓我們在其生命的最終章,經歷了一次刻骨銘心的學習之旅……」 如果你是在職場打拚的上班族或職業婦女,甚至是全職家庭主婦,你知道什麼人,會讓你當下的生活出現一百八十度的大反轉

? 日本財經商業雜誌《日經Business》在二○一四年九月,以〈隱形照護,一千三百萬人的強震〉為題,宣告日本中年世代正進入照護的「震央區」,因為他們屬於「團塊世代」(戰後嬰兒潮)的父母,在這一年已全數跨過六十五歲。高達一三○○萬名中高階上班族,從此成為白天在職場賣命,晚上還得當長輩看護,隨時可能因體力透支而折損的「隱形照護者」。 根據估算,在台灣有高達二二○萬的上班族,此刻正面臨失能長輩照護的壓力;且近六成五的企業之員工曾因照護問題而離職。雖然最快於二○一八年,台灣長照保障的拼圖即可完成,但由於長照保險將參照全民健保只要一出生就納保,且可視情況調整費率,未來除保險費用可能逐步調高,還

可能出現如同健保「政府給付金額逐步降低、民眾自費服務卻調升」窘境。因此,無論是規畫長輩或自身養老的保障,都應避免過度依賴政府的社會保險,才是上策。 你要倉皇的摸索,還是優雅的預習? 隨著科技與醫藥的發達,如今高齡或超高齡老者比比皆是。然而夾在孩子與父母、婚姻與工作之間的「三明治世代」愈來愈多,甚至儘管自己退休了,未來還得繼續照顧自己的父母。然而關於長輩因老化而引起的諸多病症及生死關頭之決斷,只是小小上班族的你我又該如何招架? 此外,當爸媽過了65歲,各種醫療、長照、財務、法律相關問題,也會接踵而來: 關於醫療── ●如何確認爸媽是否罹患失智症?該看哪一科,該做哪些檢查

? ●哪些疾病易造成長期臥床?什麼是安寧緩和醫療? 關於長照── ●身為年老雙親的主要照顧者,該事先做哪些準備? ●外籍看護怎麼申請,該怎麼選擇適合的外籍看護? ●萬一爸媽需要長期照顧但自己又無法抽身,該如何選擇優質的安養機構? 關於財務── ●該不該買長照險,怎麼買最聰明? ●退休後至少要多少錢才夠用?退休後最適合的投資工具是? ●申請外籍看護費用如何計算?照護機構收費標準各不同,如何避免糾紛? 關於法律── ●該如何避免長輩離世後的遺產繼承問題? ●當爸媽判斷能力不足,如何利用監護與輔助宣告制度加以保護? 本書作者以親

身經歷為出發,耗時一年,走訪老年醫學專科醫師、律師、安養機構負責人、跨國人力仲介公司、保險公司、投資顧問公司等,並蒐集相關報導、報告、論文,希望藉由此書,給廣大上班族一些建議與提醒,並帶領讀者預覽老後的風景,知老、惜老,而後護老。 期待無論是年輕或中年的讀者,都能將此書視為一本人生的使用手冊、預約未來幸福生活的導讀本。 ◆內文審定 振興醫療財團法人振興醫院老年醫學科主任、神經內科主治醫師 王崇仁 美森長堤管理顧問股份有限公司董事長 吳佩偉 緯譽法律事務所主持律師 廖修譽

(依姓氏筆畫排列) 名人推薦 台灣大學國家發展研究所副教授 辛炳隆 牙醫、專欄作家、環保志工 李偉文 作家、新聞工作者 黃哲斌 東海大學社工系副教授、中華民國幸福家庭促進協會理事長 彭懷真 雙連安養中心執行長 蔡芳文 (依姓氏筆畫排列) 這是一本近來難得一見,適合「中年子女」與「

銀髮父母」親子共讀的小百科:簡要、細膩、多元、實用,每個段落皆可見作者用心。讀完之後,你會發現「老」不足驚懼,唯有了解的更多,才能預知未來、掌控風險,讓老年生活過得優雅從容。──辛炳隆 台灣大學國家發展研究所副教授 最適合父母已經65歲朋友的顏色是「靛色」。靛色介乎藍色與紫色之間,宗教領域常見到靛色,看到了,心就靜下來。父母的老邁,難免會有藍色的憂鬱,但透過閱讀此書,持續反省與突破,使自己的未來減少藍色的憂鬱,多些紫色的高雅,讓父母、自己、配偶,都能多些安靜中的適應,家庭也會因而多些幸福。──彭懷真 東海大學社工系副教授、中華民國幸福家庭促進協會理事長 眾所皆知,台灣已經是一個

高齡化社會,甚至即將邁入超高齡社會。近年政府全力推動在地老化與健康樂活政策,推展機構式、社區式、居家式的照顧模式,以及長照服務法與長照保險專法的立法,使全國向健康照顧服務產業化方向邁進。本書出版可說「正是時候」,因為每一章節的主題,都是每個家庭成員必須面對的議題,以及想要了解的答案。這不僅是增進知識的一本書,更是每個家庭必備的健康手冊。──蔡芳文 雙連安養中心執行長

由女性視角看禮記的過去與未來-以喪祭禮為主軸

為了解決喪葬補助有哪些 的問題,作者蔡玉娟 這樣論述:

「角色」指的是個人在團體中,和地位或身分相聯,按照規範執行該有行為之定義。在家庭裡,依照性別、年齡、輩份等原則可以劃分出不同的角色,家庭裡的每個成員都有相對應的角色位置,家族內的親屬稱謂劃分恰好和角色劃分有相通的原則,因此我們可以利用親屬關係來確定角色關係。中國傳統家庭裡的親屬稱謂幾乎是世界上最複雜的,當然角色自然也就十分多樣。 然而角色的規範是否有一定的準則?女性在不同的人生階段,有不同的相對應角色,其中有關喪葬禮俗中所牽涉的女性角色,似乎在禮與俗經過浩瀚時空的演變,到當代已經「窮則變」,大多數提到喪葬禮俗時,對女性角色生命歸趨的安排,篇幅一直不多,對女性面對自己身後事的心理關懷

也少有著墨。本文試圖從古看今、由今窺古,對人一出生就必須面對的死亡課題,找出現今喪葬禮俗的原始定義,對女性而言,這樣安排的喪葬儀節是否是自己所期望的?在現今多元的社會潮流,傳統喪葬禮俗如果不合需求,有哪些改變的可能?每個人都很關心自己的人生終點站,在面對這個課題,每個人都有自己的想法,這些想法的形成,牽涉到許多層面的意識型態,有私人的、家庭的、社會的、傳統的、律法的等等。是故本文欲透過這樣的追溯與尋找,企圖尋求不是只有一種版本喪葬禮俗的可能改變。

喪葬補助有哪些的網路口碑排行榜

-

#1.喪葬補助 - 臺北市政府社會局

二)協助無親屬予以殮葬之低收入戶死亡者完成殮葬程序之人:補助15,000元。 ... 低收入戶及受保護安置市民喪葬補助費申請須知 · 低收入戶喪葬補助申請表件及流程(有 ... 於 dosw.gov.taipei -

#2.有關軍人的福利資訊

那您知道有關軍人的福利有哪些嗎 ? 以下為您整理出相關的資訊 ... 軍眷喪葬補助 ( 詳情內容相關連結 ). 4. 子女教育補助 ( 詳情內容相關連結 ). 於 www.catchyourlife.com.tw -

#3.一般勞工與公務人員喪假與喪葬補助比較 - TKB百官網公職

人生難免遇到家屬過世這樣令人難過的消息,但人生無常,雖然難過但各位還是不能忘記自己的權益,不管是一般勞工還是公務人員,政府都有規定要給予一些喪假及喪亡、死亡 ... 於 byone168.pixnet.net -

#4.桃園縣政府原住民急難救助

(四)生活扶助:最高補助新臺幣1萬元整。 三、應附表件: (一)死亡救助:共同生活之戶口名簿影本,村里長證明或中低 ... 於 www.tipp.org.tw -

#5.各縣市喪葬補助有哪些呢?兩塊砡為您說明 - 骨灰罐

各縣市喪葬補助有哪些呢?兩塊砡為您說明 · 1.桃園市急難救助金核發標準申請訪查表。 · 2.三個月內全戶戶籍謄本/戶口名簿影本(記事勿省略)。 · 3.郵局存簿封面影本。 · 4.死亡 ... 於 twojadesart.pixnet.net -

#6.何人可以申領本會之喪葬補助費?如何申領?須準備哪些文件?

2.載有亡故榮民死亡記事之戶籍資料證明文件。但受理機構得連結內政部戶役政資訊系統查詢列印者,免附。 點閱次數:740 ... 於 www.vac.gov.tw -

#7.退保一年內還可申請「喪葬津貼」,給付標準、權益一次看!

親人不幸過世,有好多後事要處理,辦理後事也要一筆不小的花費,不知道勞工保險有哪些給付可以申請? 首先,勞保死亡給付分成本人死亡和家屬死亡。 於 orange.udn.com -

#8.眷屬喪葬津貼 - 臺銀人壽

軍職人員育嬰留職停薪津貼及薪資補助 · 眷屬喪葬津貼. 眷屬喪葬津貼. 服務項目. 被保險人請領喪葬津貼時,應檢具下列資料:. 軍人保險眷屬喪葬津貼申請書及切結書。 於 www.twfhclife.com.tw -

#9.勞保死亡給付有4種計算方式差很大 - 工商時報

被保險人在「勞保加保期間」身故,或在「退保後一年內」身故,且死亡原因在加保期間就已發生者,可由支出殯葬費者申請「本人死亡的喪葬津貼」。 於 ctee.com.tw -

#10.急難及災害救助 - 新竹市政府社會處

但經救助後生活仍陷於困境,經實地訪視評估認定確有再予救助之需要者,最多再予一次之救助。 救助標準 1.喪葬費急難救助:以不超過新台幣一萬元為原則。但情況特殊者最高可 ... 於 society.hccg.gov.tw -

#11.國民年金、勞保、農保、公保、中低收入都可申請喪葬補助津貼

2021公保喪葬補助 · 1. 請領資格: 被保險人於保險有效期間,其父母、配偶或子女死亡時,得請領家屬死亡給付喪葬津貼。 · 2. 給付標準: 按家屬死亡當月起之 ... 於 www.fulong.idv.tw -

#12.急難救助 - 富邦慈善基金會

(1) 案家尚有哪些家庭成員?65歲以上老人、身心障礙者、就學中之子女? ... 是否有貸款或其他債務? ... 申請喪葬補助者,請掃瞄下列文件並上傳電子檔:. (1)~(6)同上. 於 www.fuboncharity.org.tw -

#13.臺東縣成功鎮公所-原住民族行政課-常見問答

Q:請問辦理原住民急難救助喪葬補助需要帶哪些資料?有沒有期限? A:. 應備資料:戶籍證明、死亡證明(或相驗屍體證明書、殮葬費用證明等其它相關文件。 於 www.changkang.gov.tw -

#14.原住民喪葬給付須知 - 天品山莊

本人(需具原住民身分且需設籍當地六個月)安息後,親友請洽詢戶籍所在地縣市政府之殯葬管理單位或原住民族行政單位,各縣市均有一定額度之「原住民喪葬補助」可申請。 於 tienpin.com.tw -

#15.喪葬補助

我可以向勞保局申請喪葬補助費嗎? 我需要符合哪些資格呢? 一旦符合資格,可請領發給多少個 ... 既然勞保和國保都有喪葬補助的機制, 請問農保是否也可以申請喪葬津貼 ... 於 web.hocom.tw -

#16.軍人保險眷屬喪葬津貼發給作業要點

如有協商不實,致損及其他被保險人權益時,由具領人負責。 (三)被保險人之父、養父或母、養母死亡時,其喪葬給付津貼僅能擇一請領。 於 www.rootlaw.com.tw -

#17.喪葬補助孫子可以申請嗎延伸文章資訊

二、哪些人可以請領勞保的保險金1.當被保險人死亡,其遺屬或負責喪葬者可請領喪葬津貼。 2.當被保險人死亡,身後有配偶、子女及父母、祖父母或專受扶養之孫子 女及兄弟、 ... 於 investwikitw.com -

#18.家有公勞農保者父身故如何領較有利? - 雜誌

農民保險沒有提供眷屬喪葬津貼農民保險的給付項目包括生育、殘廢(一○一年一月起將改稱身心障礙給付)及身故三項,在身故部分僅提供本人死亡的喪葬津貼,並不包括被保險人 ... 於 www.dgnet.com.tw -

#19.留守業務-軍眷喪葬補助 - 後備指揮部

說明 · 1. 自軍眷亡故日起三個月內,由服務單位向財勤單位辦理。 · 2. 軍眷以未任公職者為限,按申請人薪俸階級:. 父母、配偶死亡:5個月本俸額。 子女死亡:3個月本俸額。 於 afrc.mnd.gov.tw -

#20.勞工保險、急難救助喪葬補助Q&A

勞工保險被保險人家屬死亡一、補助標準: 喪葬津貼按其家屬死亡當月起前6個月之被保險人平均月投保薪資,依下列標準發給: 1.父母、配偶死亡:3個月。 2.年滿12歲之子女 ... 於 www.lianhe-life.com -

#21.低收入戶喪葬補助 - 花蓮縣政府社會處

補助 對象. l實際支出喪葬費之低收入戶死亡者之三親等內遺屬。 l低收入戶死亡時無遺屬或有遺屬但無力殮葬或無辦理殮葬意願,由無親屬關係支出喪葬費用者。 補助內容. 於 sa.hl.gov.tw -

#22.民間團體救助單位 - 台灣癌症基金會

急難變故發生日起六個月內之弱勢家庭急難救助金(醫療補助、喪葬補助、一般急難生活 ... 服務治療中且經濟有困難治療中癌症病友急難救助金、低收或中低收入戶之乳癌病友 ... 於 www.canceraway.org.tw -

#23.喪葬補助有哪些- 法律QA

喪葬補助有哪些. Bennie avatar. By Bennie at 2013-10-02 08:00. Table of Contents. Post; Comments; Related Posts. 因家中年長者是世我爸問我勞基法中是否有相關的 ... 於 legal.faqs.tw -

#24.急難救助、急難紓困(原馬上關懷) - 桃園市政府-社會局

6、其他因遭遇重大變故,致生活陷於困境,經區公所或本府訪視評估,認定確有救助需要。 ... 4、急難事由相關證明文件。 (一)醫療事由:診斷證明書、醫療費用收據。 (二)喪葬 ... 於 sab.tycg.gov.tw -

#25.原來政府有補助喪葬費用?中低收入戶&急難救助喪葬補助懶人包

你知道若家中親人過世,可以向政府申請喪葬補助費嗎?到底該符合哪些條件才可以向公所申請?本篇即整理了「台北市低收入戶及受保護安置市民喪葬補助費」和「新北市急難 ... 於 owt.com.tw -

#26.低收入戶救助 - 嘉義縣社會局

第2款低收入戶:家庭應計算人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均 ... 喪葬補助:列冊低收入戶人口死亡,1款低收入戶每人補助新臺幣1萬5,000元,2款低 ... 於 sabcc.cyhg.gov.tw -

#27.去年領的勞保家屬死亡給付要報稅嗎? 勞保局出面說清楚

5月到,正值報稅季節,不少民眾對於報稅有哪些需要報那些不需要都會感到 ... 障礙年金給付、喪葬給付、遺屬年金給付等以上所列舉的皆不用申報所得稅。 於 finance.ettoday.net -

#28.誰有資格領遺屬年金? | 《現代保險》雜誌

所謂遺屬年金指的是死亡事故,也就是當勞保被保險人身故時,除了給付一筆喪葬津貼外,若遺有「符合條件」的遺屬時,這些合格的遺屬便可按月請領遺屬年金。 哪些家屬可 ... 於 www.rmim.com.tw -

#29.花蓮縣急難救助申請所需資料(生活補助、醫療補助、喪葬補助 ...

一、 急難救助對象,設籍花蓮縣,並有下列情事之一者為限:. (一)戶內人口死亡無力殮葬者。(以申請人戶籍地為主,申請人不一定要與亡者同居,處理喪葬者). 於 www.ji-an.gov.tw -

#30.急難救助辦法-智邦公益館-線上捐款平台

5.【殯葬支出證明】:喪葬費支出收據及明細,若尚未繳費者,請檢附禮儀公司/葬儀社開立之估價明細;收據或明細均需蓋有單位章戳。 6.【補助匯款文件】:申請人金融帳戶存摺 ... 於 www.17885.com.tw -

#31.社會救助- 申請扶助 - 財團法人張榮發慈善基金會

扶助期間本會如發覺受扶助人有不實、欺騙或其他惡意情事,將立即停止補助。 ... 喪葬補助僅限付出喪葬費的死者家屬申請,請檢附死亡證明書、葬儀社收據等。 於 www.cyff-charity.org.tw -

#32.公教人員保險眷屬喪葬津貼請領書 - 台灣銀行

沒有這個頁面的資訊。 於 www.bot.com.tw -

#33.喪葬救助 - 臺南市政府社會局

檢附死亡證明書或除戶戶籍謄本。 殮葬相關費用收據或估價單之證明文件,於三個月內攜帶戶口名簿、私章向戶籍所在地區公所 ... 於 sab.tainan.gov.tw -

#34.全聯急難救助

因貧富差距日益擴大,導致貧困家庭劇增,弱勢家庭可能因案家主要負擔家計者因各種因素導致收入中斷,連帶影響其家庭, 或因經濟弱勢家中因無力負擔醫療費用或喪葬 ... 於 www.pxmart.org.tw -

#35.到底「喪葬津貼」要怎麼領才能領到最高金額? (舊文重貼

根據勞工保險條例規定,勞工保險本人死亡時,其死亡給付內容,包含「喪葬津貼」與「遺屬津貼」兩項;而當家屬死亡時則僅有「喪葬津貼」一項。換句話說,當勞保被保險人於其 ... 於 crsie.pixnet.net -

#36.勞保竟有喪葬補助!死亡給付多少?怎麼領一次教你

所以喪葬津貼怎麼請領?要準備的文件有哪些? · 本人死亡給付申請書及給付收據。 · 死亡證明書、檢察官相驗屍體 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#37.公教人員婚、喪、生育、子女教育補助規定一覽表

眷屬喪葬補助, 事實發生之日起三個月內. 1.死亡證明書一份 2.除戶戶籍謄本一份 3.申請人戶口名簿影本一份. 父母、配偶死亡, 5個月薪俸額. 子女死亡, 3個月薪俸額. 於 www2.nsysu.edu.tw -

#38.丧葬费用援助常见问答集 - | FEMA.gov

目前,申请COVID-19 丧葬费用援助没有截止日期。 ... 有哪些丧葬费用包括在内? ... 相关的丧葬费用,您可能会收到每位死者最高9,000 美元的COVID-19 丧葬补助,如果 ... 於 www.fema.gov -

#39.民眾急難救助 - 宜蘭縣政府社會處

三個月內不得重複申請。 低收喪葬補助. (1)低收入戶第一、二款新台幣2萬元. (2)低收入 ... 於 sntroot.e-land.gov.tw -

#40.【懶人包】最新!你不可不知的權益!2021『喪葬補助』帶你 ...

若家屬過世除了「喪假」外,還有「津貼」補助小編提醒大家注意自身權益今天要來帶大家簡單了解一下三種喪葬補助勞保喪葬補助勞工保險的死亡給付 ... 於 health888.pixnet.net -

#41.政府沒告訴你的祕密:任何人都能申請的急難救助金(下)

內容:包含急難、醫療、看護、喪葬等四種 · 金額:$20,000~$300,000不等,依縣市與項目、嚴重程度有所區別 · 條件:向各地區公所、社會局申請 · 關鍵:各個縣市內容不同,另 ... 於 group.dailyview.tw -

#42.國軍志願役官兵婚喪生育補助費表修正對照表

二、基於國家整體資源合理運用及依財政健全專案小組第2. 次會議決議,就各種社會保險無法給付,在不減損公教. 員工既有權益之原則下,研擬補助方案決議,爰增列限. 制二「 ... 於 www.cna.edu.tw -

#43.[喪葬補助、年金給付流程及應備證明文件]

(應詳填並加蓋投保單位、負責人、經辦人. 及請領人印章). 2. 死亡證明書或檢察官相驗屍體證明書(死亡宣告者為判決書)。 3. 載有被保險人姓名之支出殯葬費用證明文件(如 ... 於 house.chcg.gov.tw -

#44.勞工保險家屬死亡給付申請書及給付收據

(五)父母、配偶或子女同為勞工保險之被保險人者,因同一事故申領家屬死亡喪葬津貼,以1 人請領. 為限。 (六)同一保險事故,符合請領條件有2 人以上時,應協議由其中1 ... 於 hr.cycu.edu.tw -

#45.親人過世(一等親)篇

Q:職工可請領哪些喪葬補助? 名稱. 生活津貼喪葬補助. 適用法規 ... 死亡給付申請書、死亡證明文件、載有死亡登 ... 同具領,未共同具領或保險人核定前如另有他. 於 www.rb.gov.tw -

#46.Q & A:待遇福利篇

一) 喪葬(眷屬)補助對象有哪些? 父母、配偶、子女死亡可申請眷屬喪葬補助。 (二) 如何申請喪葬(眷屬)補助? 1、請領生活津貼:. 請檢附申請書、死亡診斷證明書 ... 於 www.psjh.chc.edu.tw -

#47.臺中市政府辦理低收入戶及中低收入戶喪葬補助計畫

1.喪葬補助申請書。 2.列冊低收入戶或中低收入戶者死亡證明書或檢察官相驗屍體證明書正本1份(除戶謄本或戶口名簿或電子戶籍謄本已有登記死亡者免附)。 於 www.society.taichung.gov.tw -

#48.基隆市政府提供死亡登記後續辦理事項一次告知單(自106.01.01 ...

申請國保喪葬給付. 及遺屬年金給付. 勞動部勞工保險局. (國民年金組). 勞動部勞工保險局(國民年金組). (02)2396-1266 #6022. 通知停發國保年金. 於 www.cidu-house.klcg.gov.tw -

#49.勞保局喪葬補助申請表格 - Artport

二)申請居住大陸地區眷屬之喪葬補助者,其申請期限為六個月。 ... 大家注意自身權益今天要來帶大家簡單了解一下三種喪葬補助勞保喪葬補助勞工保險的死亡給付有「喪葬. 於 www.artport.me -

#50.服務項目‧社會救助科‧社會救助 - 臺東縣政府社會處

臺東縣低收入戶喪葬生活補助, 2021/2/17. 臺東縣低收入戶暨中低收入戶重病住院看護費用補助, 2021/9/16 ... 臺東縣政府(中)低收入戶住宅修繕補助, 2021/3/11 ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#51.喪葬補助知多少-國保篇|家天使-找看護第一品牌

除了往生者本身國保的喪葬給付外,若是遺屬中有投保勞保的話,則可額外請領勞保家屬死亡給付,條件如下:. 請領資格:被保險人之父母、配偶或子女死亡者, ... 於 ghsha.com -

#52.新北市政府急難救助補助辦法

(七)其他遭遇重大變故,致生活陷於困境,經訪視評估,認定確有救助. 需要。 二、補助內容: (一)喪葬補助:最高補助新台幣2 萬元;非負擔家庭生計者死亡,最高補. 於 www.tph.mohw.gov.tw -

#53.2018 家人過世,可申請喪葬補助項目、來源

1.勞工保險本人死亡給付 · 2.勞工保險家屬死亡給付 · 3.國民年金喪葬給付 · 4.國民年金遺屬給付 · 5.公司喪葬補助 · 6.工會喪葬補助 · 7.個人投保的保險 · 8.個人 ... 於 niki7208.pixnet.net -

#54.原來勞保有喪葬補助?

原來,勞保的給付有很多,老年給付只是其中一項而已!勞保的給付有哪些?包括生育給付、傷病給付、 失能給付、老年給付、保留年資、死亡給付、失蹤津貼、職災醫療 ... 於 www.hongshen-life.com -

#55.老年農民福利津貼暫行條例相關問題問答集(農委會) - 行政院 ...

目前農保給付項目僅有生育、身心障礙給付及喪葬津貼等3種現金給付,每月保險費78元,並未含有老年給付。 發放老農津貼之經費由政府預算編列,農民無需繳交任何費用。政府 ... 於 www.coa.gov.tw -

#56.低收入戶喪葬補助 - 新竹縣政府-社會處

新竹縣政府為協助低收入戶辦理喪葬事宜,加強照顧低收入戶生活,依據社會救助法第十六條第二項規定訂定本要點。 (一)每名死者最高補助新台幣二萬元。 (二)由福利機構負責殮 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#57.屏東縣急難救助

補助 標準. 屏東縣急難救助: 1.死亡喪葬補助:5,000元; 低收一款:10,000元, 低收二款:9,000元, 低收三款:8,000元。 2.遭受意外傷害致生活陷困:2,000-5,000元3. 於 socmap.pthg.gov.tw -

#58.勞工保險局- 若是家人不幸過世了,那麼自己或家人投保的勞保 ...

若是家人不幸過世了,那麼自己或家人投保的勞保、國保、6%退休金有哪些保障要 ... 您好:請問我奶奶過逝,我爸爸叔叔們都沒勞保,請問我們孫子輩的可以申請喪葬補助嗎? 於 m.facebook.com -

#59.彰化縣彰化市市民喪葬慰問金發放自治條例第一條

第一條為建立祥和社會、強化人倫關係、加強對喪親家庭之照顧與關懷,特. 制定本自治條例。 第二條凡設籍於本市滿六個月之市民死亡,符合下列條件之一者,由繼承人. 於 www.changhua.gov.tw -

#60.各縣市喪葬補助有哪些呢?兩塊砡為您說明 | 健康跟著走

台南市政府喪葬補助- 台北市(低收入戶喪葬補助)一、申請期限:低收入戶市民死亡後3個月內。二、準備文件:1....資訊出處台南市政府社會局,網址ht... 於 info.todohealth.com -

#61.勞保喪葬津貼請領第一順位手足怎麼分? - 小花平台

... 只能請領一份,而勞保局在審核勞保喪葬津貼時,只要確認申請人在家屬過世時有加保就符合請領資格,不會曉得身故者到底還有哪些遺屬有參加勞保,更 ... 於 www.happysunflowers.com -

#62.公務人員各項補助、公保給付簡表

4. 結婚雙方同為公教人員,得分別申請結緍補助。 5. 申請(外)祖父母喪葬補助,以(外)祖父母無子女或子女未滿20 歲或年滿20 歲 ... 於 203.64.161.7 -

#63.一次看懂,父母親過世後...勞保、國保或農保的死亡給付怎麼領?

勞工保險. 勞工保險的死亡給付,有喪葬津貼、遺屬年金與津貼、家屬死亡給付,其介紹如下: · 喪葬津貼. 1.請領資格:被保人在保險有效期間死亡或失蹤,經 ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#64.國防部一站式服務專區- 常見問題(FAQ)

如有相關問題,請洽國軍各地區財務單位查詢(聯絡資訊詳服務須知)。 Q9. 「戶政事務所通報申請國軍人員結婚、生育、喪葬或殮葬補助費跨機關 ... 於 www.ris.gov.tw -

#65.民眾急難救助 - 高雄市政府社會局

比照本市中低收入老人生活津貼標準.....等資格者補助2,000元。 (六)其他因遭遇重大變故,致生活陷於困境,經訪視評估,認定確有救助需要:. 低 ... 於 socbu.kcg.gov.tw -

#66.微風精品線上-行銷企劃人員 - 1111人力銀行

本區全部福利項目可能依不同職缺有所不同,實際職缺福利請依面試時與 ... 補助類:: 員工結婚補助、 生育補助、 員工及眷屬喪葬補助、 員工購物優惠. 於 www.1111.com.tw -

#67.訪客留言-仁愛鄉公所全球資訊網

需要哪些資料?! ... 村辦公處並索取馬上關懷申請表,填寫個人基本資料,所需的文件依序如下: ※喪葬補助: 1. ... 亡者需無法申請勞保、農保、國民年金喪葬給付金者。 於 www.renai.gov.tw -

#68.政府補助喪葬費用各縣市喪葬補助有哪些呢?兩塊砡為您說明

Q3各縣市的喪葬補助有哪些呢? 臺北市(低收入戶喪葬補助) 一,申請期限:低收入戶市民死亡後3個月內。 二,準備文件: 1.申請書。 2.低收入戶卡。 3.埋葬/火化許可 ... 於 www.thejewelsry.co -

#69.勞保喪葬補助 - 民族生命禮儀

勞保喪葬補助 ... 二、哪些人可以請領勞保的保險金 1.當被保險人死亡,其遺屬或負責喪葬者可請領喪葬津貼。 2.當被保險人死亡,身後有配偶、子女及父母、祖父母或專受 ... 於 www.0800777040.com -

#70.2021全新整理,有哪些民眾可以申請喪葬補助津貼呢?

2021全新整理,有哪些民眾可以申請喪葬補助津貼呢? ... 1. 請領資格:只要是在國民年金加保期間(65 歲前)死亡的被保險人,就可以由「支出殯葬費的人」請 ... 於 poweridea.pixnet.net -

#71.快申請「馬上關懷」,不需中低收證明、最高補助3萬!

補助 金額依照急難狀況為1~3萬不等,而且不需特殊身分或中低收入戶都可以申請。 ... 有哪些社會資源可以申請補助嗎? 不說你不知道,除了平時自己的保險、健保負擔醫療 ... 於 www.edh.tw -

#72.家屬過世除了「喪假」外,還有「津貼」補助喔!

人生無常,難免會面臨親人不幸死亡的時候,當下雖然感到傷心、遺憾,但還是有很多事情必須去處理,這時千萬別忘了應有的權益喔! 小編特別整理了「喪 ... 於 www.lifefuture.com.tw -

#73.公教人員生活津貼及公保給付簡明表

有政府其他獎(補)助者,不得重覆申請。 4.夫妻同為公教人員者應自行協調一方申請。 眷屬. 死亡. 生活津貼. 喪葬補助:. ◎父母、配偶死亡:5 個月薪俸額。 於 pnl.ym.edu.tw -

#74.各基金會協助急難救助之服務項目及聯絡窗口

喪葬補助 :家戶內共同支用家中收入之家庭成員死亡,致無力殮葬或積欠喪葬費者;若家戶已獲. 公私部門醫療補助、傷害賠償 ... Q3:請問「急難救助」補助的項目有哪些? 於 www.chd.moj.gov.tw -

#75.訂定「苗栗縣辦理低收入戶喪葬補助作業辦法」。

本辦法依據社會救助法第十六條第二項規定訂定之。 ... 本辦法補助對象如下: 一、本縣列冊低收入戶死亡者之親屬。 ... 之公務機關。 ... ,死亡後無親屬辦理喪葬事宜,負責協助殮 ... 於 law.miaoli.gov.tw -

#76.公保喪葬補助,本人與家屬死亡均能申請! | 金麟生命禮儀公司

為了維護自己的權益,今天金麟生命要與大家分享這兩項的補助辦法,希望能夠幫助有需求的朋友們! 情況一:公教人員本人死亡. 公保被保險人本人如果不幸往生,遺屬可以申請 ... 於 www.gold-kirin.com.tw -

#77.申請急難救助|新北市政府福利補助自己查

二、補助內容: (一)喪葬救助: 1.低收入戶:最高補助新臺幣(以下同)3萬元。 2.一般市民:最高補助2萬元,非負擔家庭生計者死亡,最高補助1萬元。 (二)意外傷害或 ... 於 welfare.ntpc.gov.tw -

#78.家屬死亡給付 - 勞保局

要準備哪些文件? 4. 被保險人請領父母,配偶或子女死亡喪葬津貼,有無保險年資的限制? 5. 於 www.bli.gov.tw -

#79.苗栗縣(市)急難救助

3、死亡證明書正本及喪葬費用收據/發票正本. 4、出監證明影本、求職證明書(就服站) 及媒合工作三次以上記錄表. 受理單位:戶籍所在地鄉鎮市公所社會課。 補助標準:. 於 www.mlcg.gov.tw -

#80.手足沒投勞保可均分父母喪葬補助? - 買喪禮

喪葬補助有哪些 、全民健保喪葬補助、勞保喪葬補助申請、公所喪葬補助、勞保喪葬補助多久下來、勞保喪葬補助、國民年金喪葬補助、喪葬補助該規誰的問題、健保喪葬補助 ... 於 www.mysunny2019.com.tw -

#81.院總第887 號 - 立法院

而『全國軍公教員工待遇支給要點』中,亦列有眷屬死亡之『喪葬補助』(最高5 個月薪俸. 額)之生活津貼,惟該『生活津貼』之規定,並未有法源依據。公教人員保險既已有 ... 於 lci.ly.gov.tw -

#82.別讓權益睡著了~「國民年金」失能/死亡給付

喪葬 給付. 遺屬年金給付. (失能給付) 身心障礙年金給付. 1.請領條件 ... 中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、老年農民福利津貼及榮民就養給付)亦無法請領。 於 www.mda.org.tw -

#83.眷屬喪葬補助計有下列各項權益及辦理事項

補助 標準:以事實發生日期當. 月薪俸額為準. 2.父母或配偶死亡(以未擔任公. 職者為限):5 個月薪俸額。 3.子女死亡:3 個月薪俸額。 4.(外)祖父母死亡,以(外). 於 www.personnel.ntu.edu.tw -

#84.有哪些民眾可以申請喪葬補助呢?-文章總覽

有哪些 民眾可以申請喪葬補助呢? · 1.喪葬津貼:在投保勞保的有效期間因普通傷病或因職業傷害或罹患職業病死亡時,由支出殯葬費之人請領,並按被保險人死亡之當月起前6 個月 ... 於 www.i-fare.org.tw -

#85.身後事專人服務-津貼補助 - 澎湖縣政府

2019-08-01 身後事專人服務-津貼補助 1395. 榮民喪葬津貼(提供 ... 農保死亡給付、喪葬津貼(提供諮詢). 澎湖縣政府 ... 離島居民火化塔葬船運交通費補助(專人服務). 於 www.penghu.gov.tw -

#86.眷屬喪葬權益

6.嬰兒除死產者外,如事實上有喪葬費用,得按規定申請喪葬補助費(行政院臺四十統字第1979號函)。 7.公教人員之非婚生子女,如經其撫育者,死亡時可照規定申請喪葬補助費 ... 於 www.tta.gov.tw -

#87.《2014大補帖》為家人辦後事政府也有補助 - MoneyDJ

不過您可知道,政府針對中低收入戶有提供喪葬補助,台北市更是提供免費的聯合奠祭。 【公、勞保喪葬補助一覽】. 公保投保者,若父母或配偶死亡,公保 ... 於 www.moneydj.com -

#88.勞保期間過世,有這些權益保障!

... 辦理後事也要一筆不小的花費,不知道勞工保險有哪些給付可以申請? ... 同一親人過世「勞保本人死亡喪葬津貼」和「勞保家屬死亡喪葬津貼」只能擇 ... 於 imlabor.pixnet.net -

#89.全球資訊網-行政課-常見問答

Q:請問辦理原住民急難救助喪葬補助需要帶哪些資料?有沒有期限? A:. 應備資料:戶籍證明、死亡證明(或相驗屍體證明書、殮葬費用證明等其它相關文件 ... 於 www.zhuo-xi.gov.tw -

#90.未加勞保死亡補助 - 勞動部職業安全衛生署

(一) 無法定遺屬者:一次發給勞保最低月投保薪資5個月喪葬補助。 (二) 有法定遺屬者:遺有配偶、子女及父母、祖父母或專受其扶養之孫子女及兄弟 ... 於 www.osha.gov.tw -

#91.生命禮儀資料庫- 善得人本官方網站

各縣市的喪葬補助有哪些呢? · 一、申請期限:低收入戶市民死亡後3個月內。 · 二、準備文件: 1.申請書。 2.低收入戶卡。 3.埋葬/火化許可證明。 4.公墓、骨灰(骸)存放設施、 ... 於 www.someday.com.tw -

#92.農保-喪葬補助- 法律小常識

(應詳填並加蓋投保單位、負責人、經辦人及請領人印章); 死亡證明書或檢察官相驗屍體證明書(死亡宣告者為判決書)。 載有被保險人姓名 ... 於 www.lianchhaing.com -

#93.各種社會保險喪葬給付權益面面觀@ 文清的保險札記 - 隨意窩

投保單位的福利這對客戶夫妻倆同為加入北縣糕餅工會,但因父親過世只申請勞保家屬死亡給付三個月,卻不知多數工會皆有制定公婆或岳父母過世也有補助個1,000~2,000元的津貼 ... 於 blog.xuite.net -

#94.勞保喪葬津貼-喪葬補助申請 - 正泰殯儀有限公司

勞保喪葬津貼,喪葬補助申請. ... 二、哪些人可以請領勞保的保險金? ... 當被保險人死亡,身後有配偶、子女及父母、祖父母或專受扶養之孫子女及兄弟、姐妹者均可請領 ... 於 www.ctfs.com.tw -

#95.申請傷病、失能、死亡給付時的十個知識

我工作受傷,勞保有哪些給付? ... 勞保被保險人的家屬過世有喪葬補助嗎? 7.勞保被保險人如果不幸往生,遺屬可申請哪 ... 我有更多類似的問題想了解,有哪些線上. 於 www.csh.org.tw