嘉義縣 秘書長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭華仁,陳玠廷,王驥懋,鄭力軒,簡妤儒,陳玉箴,張瑋琦,吳勁毅,徐肇尉,李宜澤寫的 食農X實農:屬於臺灣人的食與農 和曹汶龍的 超越認知障礙 曹爸有方:保有快樂記憶、忘得輕安自在,有尊嚴安老終老都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【縣政府秘書】嘉義縣政府全球資訊網-縣府組織 +1 | 健康跟著走也說明:經歷:, 嘉義縣政府參議嘉義縣交通局副局長嘉義縣政府水利處副處長 ... ,台灣大學政治學研究所碩士. 經歷. ‧行政院人事行政局專員、科長‧前台灣省政府人事處股長‧新竹縣 ...

這兩本書分別來自開學文化 和原水所出版 。

國立政治大學 台灣史研究所 鄭麗榕所指導 許玉欣的 傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚 (2021),提出嘉義縣 秘書長關鍵因素是什麼,來自於鯨豚傳說、捕鯨、漁業史、海洋史、海洋文化、海洋保育。

而第二篇論文真理大學 宗教文化與資訊管理學系碩士班 蔡維民所指導 孫明源的 台灣地區宗教對話之研究-以三個組織為例 (2021),提出因為有 宗教對話、宗教對話理論、宗教對話發展、台灣宗教對話研究的重點而找出了 嘉義縣 秘書長的解答。

最後網站嘉義縣政府佈達三位局處首長則補充:新任教育處長由原代理處長李美華真除,李美華為國立嘉義大學教育行政與政策發展研究所畢業,歷任課員、專員、科長、秘書及副處長等職務,在真除前曾分別 ...

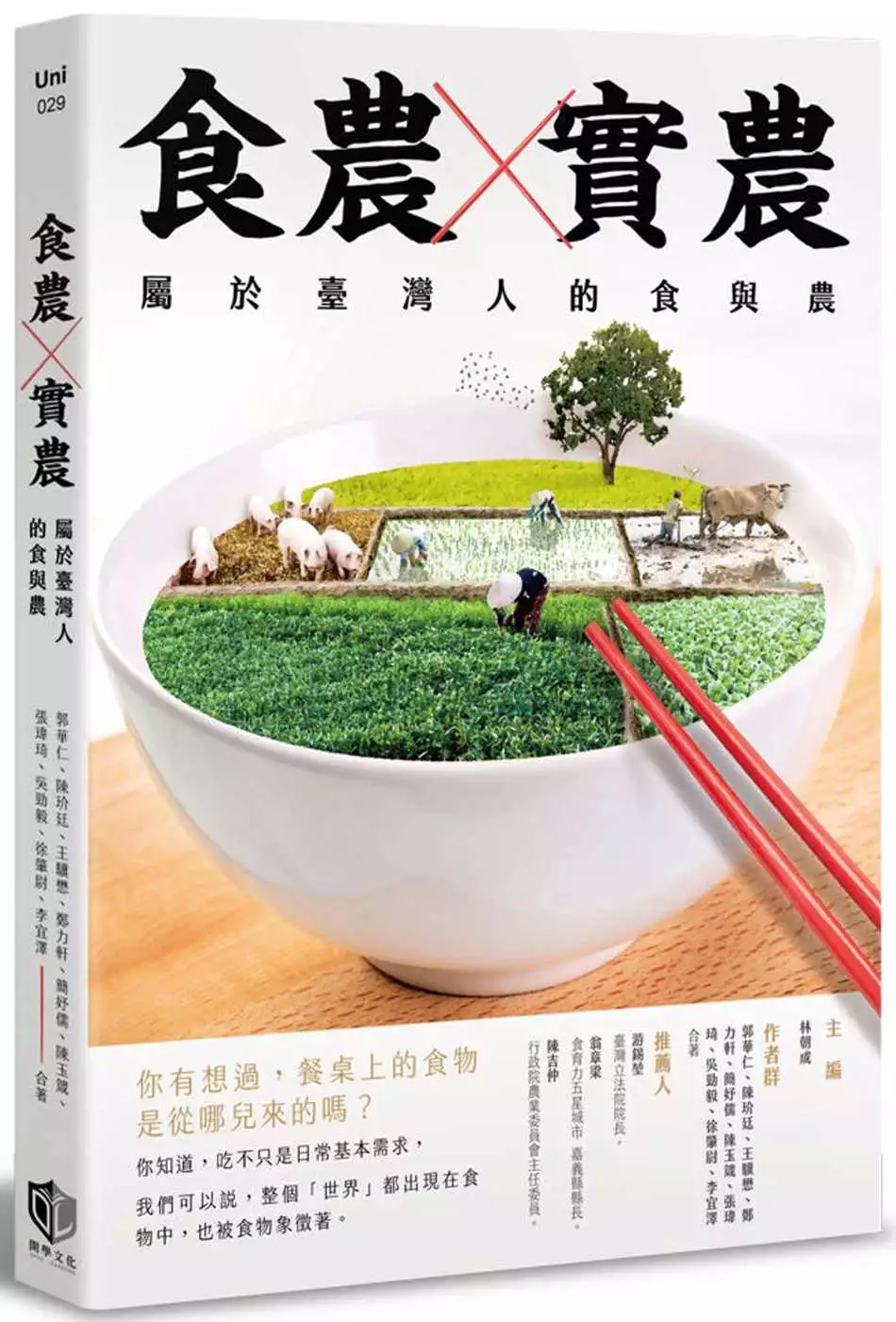

食農X實農:屬於臺灣人的食與農

為了解決嘉義縣 秘書長 的問題,作者郭華仁,陳玠廷,王驥懋,鄭力軒,簡妤儒,陳玉箴,張瑋琦,吳勁毅,徐肇尉,李宜澤 這樣論述:

晚餐又叫外送了嗎? 桌上那杯才剛買的手搖飲或咖啡是如何才能送到你面前? 食物的意義是什麼呢? 正如同我所指出的,它不只是意味著展示,而是意味著更大的主題和狀態。我們可以說整個「世界」都出現在食物中,也被食物所象徵。──Roland Barthes,2008:32 隨著全球經濟與農業模式的改變,除了造成土地劇烈的污染,依靠土地餵養的產業們遭受到前所未有的衝擊,消費者的疑惑與不安也不斷地湧現。所謂友善環境推動的有機農業轉型,若要永續經營要付出什麼代價?臺灣早期風光一時的養殖漁業遺留給後代子民們的困境?商場中標示有機的商品是否值得信任,所謂的基改食物對人體又是好是壞?面對萊豬禽流

感等疫情,畜牧業和相對應連鎖產業的危機處理?外送文化崛起,不只是消費習慣的改變,影響的更是我們與土地的那份連結…… 上述種種問題,看似遙遠卻著實與生活交織著。 每個人都是環境的一部分,同時被環境滋養著;土地與人們彼此的關係絕非僅止於緊密,而是根本上地身為一體。臺灣食農教育已推動多年,食農法更於2022年拍板定,其教育勢必需要結合實際農業與社會飲食現況的觀點和面向,具體落實為行動學習。本書所刊載的九篇論文便是根據這個實踐導向,探討食農社會學的各種現象和食農議題在環境、技術、經濟、社會、教育、文化和地方等多面向內涵的構成和反身性的實踐。 專文推薦 行政院農業委員會主委 陳吉仲

開學文化發行人 顧忠華 特別推薦 臺灣立法院院長 游錫堃 食育力五星級城市嘉義縣縣長 翁章梁 行政院農業委員會主任委員 陳吉仲 清華大學人社院學士班助理教授、行政院農委會食農教育推動小組組員 李天健 臺師大人類發展與家庭學系教授、行政院農委會食農教育推動小組組員 林如萍 農業科技研究院農業政策研究中心副主任 陳玠廷 社區大學全國促進會秘書長、行政院農委會食農教育推動小組組員 楊志彬 主婦聯盟環境保護基金會董事長、臺北市文山社大校長、行政院農委會食農教育推動小組組員 鄭秀娟

嘉義縣 秘書長進入發燒排行的影片

#2020台灣要贏 #嘉義縣海區

總統府秘書長陳菊,力挺立委蔡易餘連任,特別提到大家一定要出來投票,不管投票當天1月11日是不是天氣較冷,絕對要出來投票,重要的是投票日那天,我們要總動員,呼籲所有人都要出來投票。

--

👉加入蔡易餘line好友:https://tinyurl.com/chiayionefish

👉按讚蔡易餘臉書:https://tinyurl.com/yxultzf8

傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚

為了解決嘉義縣 秘書長 的問題,作者許玉欣 這樣論述:

鯨豚在現今作為海洋生態的指標生物,但除此之外,臺灣為一擁有豐富鯨豚生態的海島,在島嶼歷史中,人們對鯨豚的認識、互動與利用,同樣能作為海洋文化與觀念的展現。本論文欲於近代臺灣海洋史中加入非人動物的視角,檢視鯨豚在近代初期、日治時期與戰後的歷史脈絡下,所反映而出的傳說、利用與保育三種面貌,並以此透視長時間下,鯨豚、海洋觀念上的變化與意義。在日治時期以前,臺灣並無發展出商業性的捕鯨活動,不過作為一個海島,與鯨豚的相遇早在荷治時期,就已悄悄反映在鯨油貿易蹤跡當中。而至19世紀開始,地方志、遊記以及在臺西方人的紀錄中出現鯨豚的身影,並有如漢人對鄭成功與大鯨的傳說想像,以及原住民族中的鯨豚傳說,再再反映

了人們對巨大而神祕的鯨豚印象,以及寄託於鯨豚的海洋情懷。日治時期,隨著日本母國捕鯨文化與技術的帶入,臺灣的鯨豚資源被有計劃的調查與捕撈。自1913年起,南灣(大板埒)開展捕鯨業,鯨豚被視為經濟性動物,直至1943年,大板埒捕鯨結束,總共捕獲多達800頭的鯨豚。日本母國的捕鯨文化和技術,影響了臺灣對鯨豚與海洋的觀念,鯨豚成為可以大量捕撈的商業海洋資源,更從中可見捕鯨業與日本的關係,呈現高度仰賴母國的日本內地人漁業性質;再者,在大量被捕撈的座頭鯨數量中,也反映了臺灣的海洋生態史。戰後臺灣在漁業增產、地方經濟利益下,重新恢復捕鯨業,並持續將鯨豚作為經濟性動物來利用,分別在1950年代與1970年代開

展,前者為位於香蕉灣的沿海捕鯨、後者則進行遠洋工船式捕鯨。1980年代,隨著保育觀念以及美國壓力影響下,臺灣政府於1981年公布停止商業捕鯨,但直至1990年澎湖沙港事件後,鯨豚才正式納入保育法令當中。1990年代,在鯨豚保育觀念的開展,以及對本土的關懷下,鯨豚書寫興起,同時鯨豚成為了海洋國家的象徵,代表著保育與本土的觀念,重新定義了鯨豚對人、以及臺灣島嶼的意義。17世紀的鯨油、以及19世紀開始直至1990年代末之間,鯨豚在臺灣島嶼上的變化,作為檢視海洋生態與海洋觀念歷程的意義,與此同時,更反映了島嶼複雜而多元的海洋與海洋文化史脈絡。最後,從臺灣島上的鯨豚歷史,吾人也可再思臺灣與海洋、環境的關

係。

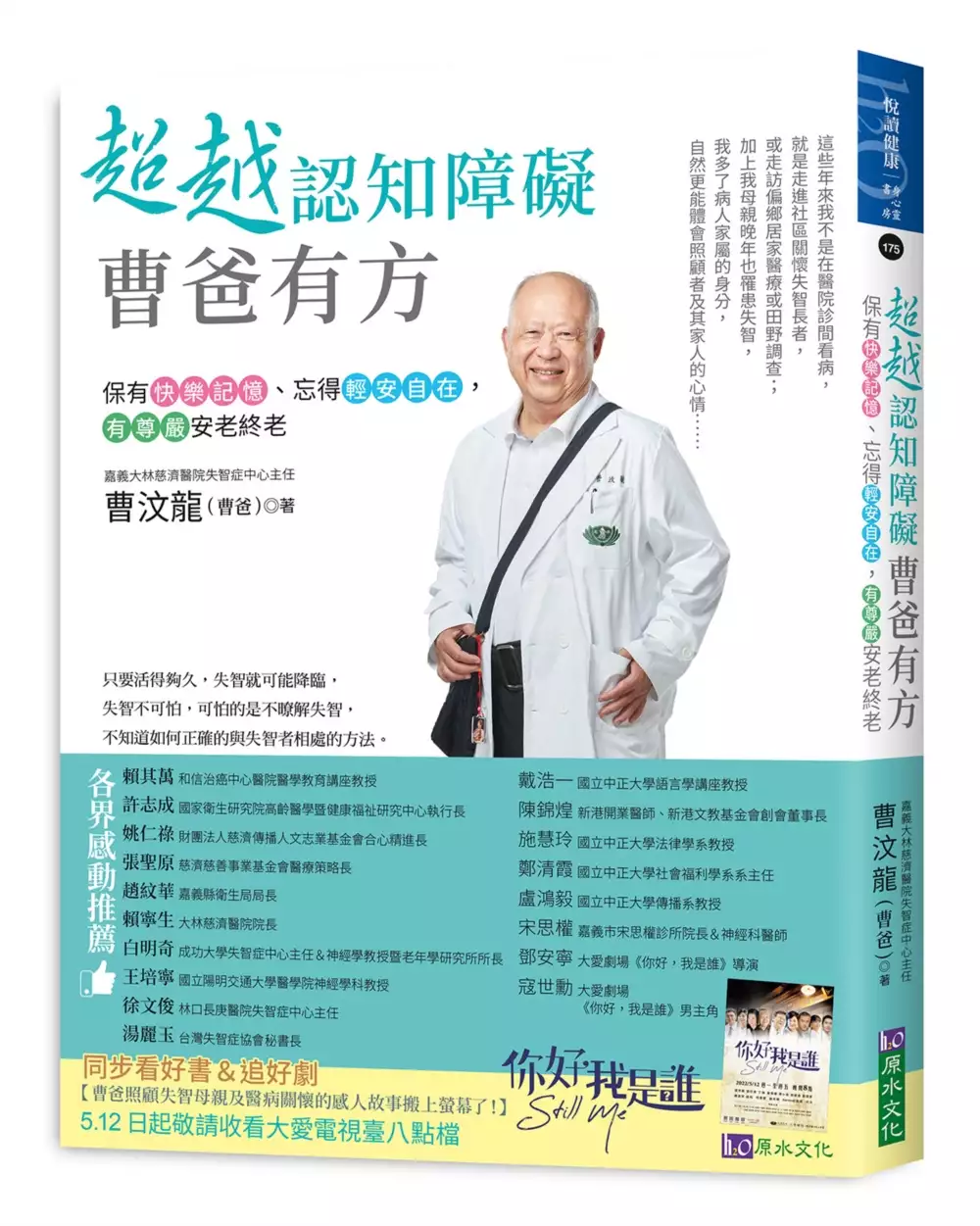

超越認知障礙 曹爸有方:保有快樂記憶、忘得輕安自在,有尊嚴安老終老

為了解決嘉義縣 秘書長 的問題,作者曹汶龍 這樣論述:

如何知道家人是否有失智徵兆?你會怎麼判斷? 如果家人被診斷患有失智症,你會怎麼照顧他? 只要活得夠久,失智就可能降臨, 失智不可怕,可怕的是不暸解失智, 不知道如何正確的與失智者相處的方法。 面對它的方法,就是認識自己,開心付出,認真活每一天。 視病猶親的大家長,大家尊稱為「曹爸」。是失智症權威、南台灣社區失智照護的前鋒,推動早期失智篩檢、開辦記憶保養班、互助家庭,建構「一條龍」完整失智照顧模式。 不吝公開分享照顧失智母親的生活互動影片,療癒許多病患家屬對失智症長者的照護辛勞,期許貢獻餘生,哪裡需要他,就往哪裡去! 這些年曹爸不是在醫院診間看病,就是走進社區關懷失智長者,或走訪偏鄉

居家醫療或田野調查;加上我母親晚年也罹患失智,曹爸多了病人家屬的身分,自然更能體會照顧者及其家人的心情。 期許本書能幫助認知障礙的長者活化腦力,保有快樂記憶;讓家屬有照護經驗的交流、相互扶持,在照顧路上不孤單! ★各界感動推薦 賴其萬 和信治癌中心醫院醫學教育講座教授 許志成 國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長 湯麗玉 台灣失智症協會秘書長 姚仁祿 財團法人慈濟傳播人文志業基金會合心精進長 張聖原 慈濟慈善事業基金會醫療策略長 賴寧生 大林慈濟醫院院長 白明奇 成功大學失智症中心主任&神經學教授暨老年學研究所所長 王培寧 國立陽明交通大學醫學院神經學科教授

徐文俊 林口長庚醫院失智症中心主任 趙紋華 嘉義縣衛生局局長 陳錦煌 開業醫師、新港文教基金會前董事長 宋思權 嘉義市宋思權診所院長&神經科醫師 戴浩一 國立中正大學語言學講座教授 施慧玲 國立中正大學法律學系教授 盧鴻毅 國立中正大學傳播系教授 鄭清霞 國立中正大學社會福利學系系主任 鄧安寧 大愛劇場《你好,我是誰》導演 寇世勳 大愛劇場《你好,我是誰》男主角

台灣地區宗教對話之研究-以三個組織為例

為了解決嘉義縣 秘書長 的問題,作者孫明源 這樣論述:

本論文以宗教對話為核心主題,對於宗教對話的理論與發展作深入的研究,並以台灣地區三個人物與組織為例進行研究,在宗教對話的理念中,期望理解彼此宗教的價值與意義,消除宗教之間的誤解與衝突,然後共同促進和諧的生活。本論文共分五個章節分述如下:第一章 緒論,在研究主題、研究目的、文獻回顧等,以有系統的研究架構組成本論文基礎,依序鋪陳不紊亂條理分明的延續,然後探索宗教對話之貫時性發展,建構宗教對話的理論及發展的論述。第二章 文獻探討,在人類的歷史不難發現宗教衝突屢見不鮮,而宗教對話才是新的思潮,基督宗教首先發展宗教對話的概念,唯有雙方以平等方式溝通對話才有和平的契機,因此在進行宗教對話時,必須要有基本的

態度與理論,透過了解不同的信仰,包容多元文化的差異性,進一步的實踐對話的真實內涵。第三章 台灣的宗教對話研究,了解台灣宗教對話發展的人物及組織,評述他們的精神與理念,以台灣宗教對話發展具有貢獻的三個人物及組織為例,了解台灣宗教對話的發展,藉由宗教對話增進各宗教之間的友誼,促進宗教之間的和平共存。第四章 台灣宗教對話之分析,台灣是融合了多元文化且包容力很強的社會,對於宗教採取自由且開放的態度,宗教對話在先天環境中是具有良好的優勢,然而台灣宗教對話主要仍圍繞在社會救濟,對於關注世界核心議題如戰爭、人權等重大不公義事件卻鮮少發表聯合聲明。第五章 結論,宗教對話是新穎的思潮,透過了解不同宗教信仰的真理

觀,然後包容多元文化的差異,在不同信仰中尋找真理共識,促進宗教對話與交流的神聖信念。

想知道嘉義縣 秘書長更多一定要看下面主題

嘉義縣 秘書長的網路口碑排行榜

-

#1.嘉義市議會秘書長公館電話號碼05-231-1197 - 樂趣地圖

於嘉義縣市議會的嘉義市議會秘書長公館電話號碼:05-231-1197,地址:嘉義市八德路158號,分類:公共事業、議會. 於 poi.zhupiter.com -

#2.湖湘文化辞典(二) - Google 圖書結果

出狱后,任县民训指导员和中学教员,从事基层党组织工作。1949年3月任安化县工委委员, ... 历任乡党支部书记、湘鄂赣省军区秘书长、湘鄂赣省委宣传部长、新四军平江嘉义 ... 於 books.google.com.tw -

#3.【縣政府秘書】嘉義縣政府全球資訊網-縣府組織 +1 | 健康跟著走

經歷:, 嘉義縣政府參議嘉義縣交通局副局長嘉義縣政府水利處副處長 ... ,台灣大學政治學研究所碩士. 經歷. ‧行政院人事行政局專員、科長‧前台灣省政府人事處股長‧新竹縣 ... 於 tag.todohealth.com -

#4.嘉義縣政府佈達三位局處首長

新任教育處長由原代理處長李美華真除,李美華為國立嘉義大學教育行政與政策發展研究所畢業,歷任課員、專員、科長、秘書及副處長等職務,在真除前曾分別 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#5.嘉義市政府秘書長、社會處長及文化局長佈達-政治

黃敏惠市長感謝林建宏秘書長在最. ... 系學士及社會福利研究所碩士,取得高考社工師證照,現任國立中正大學通識教育中心兼任講師,曾任嘉義縣大林鎮明 ... 於 news.tnn.tw -

#6.影響臺灣的100位名人風水實證 - 第 153 頁 - Google 圖書結果

... 現已淡出政壇的青年才子蔡鐘雄博士,老家在嘉義縣朴子市,筆者在找尋他出生地時, ... 廳廳長,民國八十五年至八十七年間,且會是宋楚瑜省長主政時的台灣省府秘書長, ... 於 books.google.com.tw -

#7.前縣議會秘書長黃尚文出任嘉義縣縣政顧問| ETtoday地方新聞

嘉義縣 議會秘書長黃尚文65歲屆齡退休,7月16日生效。黃尚文為人謙和,政務經驗豐富,縣長翁章梁感謝黃尚文多年來對府會和諧的貢獻,28日親頒縣政顧問 ... 於 www.ettoday.net -

#8.嘉義縣政府秘書長請辭環保局長顏旭明調升 - Tnews.cc

連任的縣長張花冠將在今年底卸任,民進黨縣長初選結束後,縣府團隊主管傳出異動,2年前由經發處長調升秘書長的 ... 於 tnews.cc -

#9.第18屆理監事候選人參考名單-20170311更新 - 臺灣婦幼衛生協會

號 次 姓 名 背 景 資 料 1 王幼金 前台灣婦幼衛生協會秘書長 2 王博恩 前基隆市衛生局局長 3 王鳳玉 嘉義市政府衛生局醫政科科長 於 www.ppat.org.tw -

#10.嘉義縣表揚自殺防治通報績優單位和人員羅木興秘書長頒獎鼓勵 ...

嘉義縣 政府為獎勵自殺通報,協助推動自殺防治業務,12月10日由秘書長羅木興代表縣府在心理健康暨自殺防治委員會議中,頒獎表揚10名績優人員及9個績優 ... 於 www.secjie.com.tw -

#11.嘉義縣副縣長吳容輝請辭將接任台鹽董事長| 政治 - 中央社

嘉義縣 副縣長吳容輝今天請辭,將轉任台鹽董事長。 ... 企業管理研究所碩士,曾任嘉義縣環境保護局長、嘉義縣政府秘書長、副縣長及台酒董事長等職。 於 www.cna.com.tw -

#12.雲縣府辦理新任副縣長、主管布達及宣誓典禮 - 雲林縣政府

新任秘書長張志銘,為政治大學地政學系博士,曾任職於行政院農業委員會、本縣地政處長及嘉義縣政府秘書長,行政經歷豐富,對農業、地政及縣府大小事均相當熟稔。 於 www.yunlin.gov.tw -

#13.嘉義縣政府| 寰宇百科Wiki | Fandom

行政組織 · 副縣長,襄助縣長處理縣政(1名,特任職,比照簡任第十三職等,由當屆縣長任命) · 秘書長,為幕僚長,承縣長之命,處理縣政。 · 參議,受秘書長之指揮、監督, ... 於 theworld.fandom.com -

#14.1個月連換3秘書長張花冠挨批過水升官

嘉義縣 長張花冠任期即將屆滿,卻在1個月內連換3名秘書長,遭外界質疑「過水升官」,議員林緗亭質詢,批評縣長玩弄文官體制,不過張花冠認為這是跨領域 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#15.嘉義縣青年創業協會- 副秘書長陳振寬新婚喜宴

【會員動態】嘉義縣新創會: 副秘書長陳振寬新婚喜宴 . 貼出者為shihte 張貼時間: 2009-08-09 21:11:38. 副秘書長陳振寬新婚喜宴 ... 於 www.careernet.org.tw -

#16.嘉義縣商業會| 會員團體名錄| 台灣商會聯合資訊網

黃湘瓴, 賴皇叡, 蕭吉森, 簡辰諺, 簡明鎮, 游美榮, 林裕展, 李朝正, 廖士勛, 侯東宏. 常務監事. 陳誠培. 監事. 陳賢貴, 曾鈫鉗, 曾欽水, 張芷珏. 秘書長. 於 www.tcoc.org.tw -

#17.嘉義縣教育資訊網- Educational Web @ Chiayi County

本站資訊. 首頁 · 行政公告 · 人事選聘 · 研習進修 · 活動訊息 · 校園動態 · 重要行事. 主管機關. 教育部 · 嘉義縣政府 · 嘉義縣政府教育處. 教育機構. 於 www.cyc.edu.tw -

#18.嘉義副縣長退休秘書長兼代 - 中正大學

嘉義縣 副縣長黃癸楠退休,轉任教職,縣長陳明文指派祕書長吳容輝兼代理副縣長,昨天發布人事命令,創下秘書長兼代副縣長首例。陳明文說,任期屆滿前,不再找副手。 於 www.ccu.edu.tw -

#19.蔡總統慰問「0111專案」家屬指示國軍全力搜救 - 蕃新聞

軍聞社記者李忠軒嘉義13日電)蔡英文總統今日上午前往空軍嘉義基地 ... 包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、空軍司令熊厚基上將等人均陪同慰問 ... 於 n.yam.com -

#20.單位首長異動名單 - 嘉義市政府人事處

單位職稱 姓名 單位職稱 姓名 副市長 陳淑慧 秘書長 陳永豐 參議 林建宏 參議 參議 葉國樑 參議 黃文義 於 personnel.chiayi.gov.tw -

#21.嘉義縣政府農業處長 - 訂房優惠報報

姓名﹕ 許彰敏 性別: 男 經歷: 嘉義縣政府農業局課長 嘉義縣中埔鄉公所秘書室主任秘書 嘉義縣政府秘書辦公室秘書 嘉義縣政府參議辦公室參議 學歷: 國立嘉義大學管理 ... 於 twagoda.com -

#22.非營利部門:組織與運作(第三版) - Google 圖書結果

在本節中,我們將以位於嘉義縣新港鄉的新港文教基金會以及宜蘭的仰山文教基金會為例 ... 整體來看,新港文教基金會係以「鐵三角」的架構呈現,讓董事會、秘書處與義工組織 ... 於 books.google.com.tw -

#23.【全文】鄉長買凶殺警夫人裸照成破案關鍵 - 鏡週刊

警方起初以為和林查辦案件有關,後來在林的手機發現一名女子的裸照,案情才峰迴路轉。原來裸照的女主角是嘉義縣竹崎鄉長王焜弘復婚的妻子,王懷疑二人有染 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#24.臺灣省議會歷任議長副議長略傳 - 第 92 頁 - Google 圖書結果

據林頂立秘書陳士根的回憶,謂頂立先生注重人和,三教九流朋友很多那時候支持他的省 ... 二戰結束後,率領「臺灣工作團」返臺協助接收,後派任為新竹縣長,至民國 35 年( ... 於 books.google.com.tw -

#25.「嘉義縣秘書長張志銘」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

張麗善... ... 準計畫處長李明岳過去曾是嘉義縣政府副縣長;準社會處長林文志出生於 ...,秘書長曾元煌. 簡歷︰. 台北市 ... 於 1applehealth.com -

#26.秘書科 - 嘉義縣警察局

科長1 人、秘書1 人、股長1 人、警務員1 人、辦事員3 人、警員5 人、書記4 人。 業務職掌. 負責辦理施政計劃管制、研考、文書管理、會議、事務、出納、工友管理等相關 ... 於 www.cypd.gov.tw -

#27.嘉義縣政府分層負責明細表

嘉義縣 政府分層負責明細表. 承. 辦. 單. 位. 工作項目. 權責劃分. 備. 考. 第4 層第3 層第2 層. 第1 層. 項. 目. 承辦人. 科長. 單位. 主管. 秘書長副縣長. 縣長. 於 www.cyepb.gov.tw -

#28.墜機點驚見2米大洞家屬哭:陳奕快回來 - CTWANT

空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機,11日下午在嘉義縣東石外海水溪靶場進行 ... 今天親赴嘉義聽取「0111專案」搜救進度簡報暨探視家屬,國安會秘書長顧 ... 於 www.ctwant.com -

#29.水質保護處處長簡介 - 行政院環境保護署-主管學經歷簡介

行政院環境保護署參事兼資源回收管理基金管理會執行秘書(108.7.1-110.7.15) ... 嘉義縣政府參議(107.12.25-108.2.1). 嘉義縣政府秘書長(107.4.28-107.12.25). 於 www.epa.gov.tw -

#30.正副首長介紹 - 公路總局

交通部公路總局副局長(10907-迄今); 嘉義縣政府建設處處長(10712-10907); 嘉義縣 ... 嘉義縣政府地政處處長(10704-10711); 嘉義縣政府秘書長(10704-10704); 嘉義縣政府 ... 於 www.thb.gov.tw -

#31.戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院(新)

管理單位:企劃室copyright@戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院建議最佳瀏覽器IE9以上或Google Chrome 醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者 ... 於 www.cych.org.tw -

#32.嘉義縣選舉委員會:::委員簡歷:::

羅木興(男) 主任委員. 現任: 嘉義縣政府秘書長. 無. 任期自110 年11月12日至111年8月7 日止。 無雙重國籍 ; 陳宏基(男). 曾任: 嘉義縣政府地政處處長嘉義縣政府民政處 ... 於 web.cec.gov.tw -

#33.通訊錄 - 台灣醫事檢驗學會

職稱 姓名 通訊地址 電話 理事長 李名世 台中市南區建國北路一段110號 04‑24739595轉32223 常務理事 吳明訓 桃園市桃園區經國路168號 03‑3179599轉7222 張璧月 高雄市鳥松區大埤路 123 號 07‑7317123 於 www.labmed.org.tw -

#34.翁章梁第一波人事公布!台酒董事長吳容輝回鍋任副縣長

準嘉義縣長翁章梁今(17)日上午公布第一波人事,副縣長由台酒董事長吳容輝回鍋,秘書長為現任縣府參議羅木興,機要秘書是退休公務員龔孟麟,教育處長 ... 於 newtalk.tw -

#35.陳副秘書長吉雄至嘉義縣朴子國中、新竹縣寶山國中專題演講

本院陳副秘書長吉雄於本(95)年3月3日應邀至嘉義縣朴子國中、3月17日至新竹縣寶山國中,進行2場「我國現行監察制度」專題演講。演講內容包括:我國監察制度的基本 ... 於 www.cy.gov.tw -

#36.游院長出席嘉義縣農會五倍興攻略促銷活動 - 立法院

... 上午出席「嘉義縣農會五倍興攻略」促銷活動,本院陳明文委員、吳玉琴委員、蔡易餘委員、邱泰源委員、王美惠委員、莊瑞雄委員及羅美玲委員等一同出席,林志嘉秘書長 ... 於 www.ly.gov.tw -

#37.2022金虎呷南投地方特色年菜伴手禮縣府推廣在地優質產品

洪秘書長陳處長與王理事長都推薦南投優質伴手禮。(縣府提供). 洪瑞智說南投縣是農業大縣,農產優質豐富,多元文化更激盪出許多特色美食,為 ... 於 times.hinet.net -

#38.嘉市秘書長徐寶璋退休由環保局長林建宏接手 - 風傳媒

記者張朝福/嘉義報導[啟動LINE推播]每日重大新聞通知在嘉義市政府14日市務會議中,市長涂醒哲頒贈獎座感謝徐寶璋秘書長1年半年來對嘉義市的貢獻, ... 於 www.storm.mg -

#39.墜海逾50小時F-16V尋獲機體殘骸未發現飛官 - 更生日報

總統蔡英文上午9時許在國安會秘書長顧立雄等人陪同下,南下嘉義空軍基地 ... 時許在岸邊發現疑似人骨,將相關訊息提供給軍方查證;經嘉義縣家畜防治所 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#40.嘉義縣政府 - 台灣選舉維基百科VoteTW

嘉義縣 政府(簡稱:嘉縣府;英文:Chiayi County Government),是中華 ... 縣務會議,由縣長、副縣長、秘書長、參議、秘書、消費者保護官、各處處 ... 於 votetw.com -

#41.嘉縣張花冠就職打造嘉義新時代 - Taiwan News

縣府團隊進行微調,副縣長林美珠辭意甚堅,原新聞處長許淑芬將轉任台南市政府秘書處長,今年7月退休的衛生局長鍾明昌,以政務官繼續聘任。 嘉義縣政府 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#42.機關基本聯絡資訊-嘉義縣文化觀光局

單位 分機 專線 傳真 局長室 200 05‑3623788 05‑3627388 副局長室 201 05‑3628073 秘書室 202; 203 05‑3621950 05‑3627388 於 www.tbocc.gov.tw -

#43.女權抬頭嘉義縣人事、教育和社會3首長女性擔任 - 聯合報

新任社會局長張翠瑤,成功大學歷史學系大學畢業,歷任課員、課長、秘書及副局長等職務,曾代理過3次局長,期間深耕老人照顧體系。 原人事處長劉燦慶升交通 ... 於 udn.com -

#44.嘉義地檢署 - 公視新聞網

蔡總統今天也指派總統府秘書長蘇嘉全,向家屬致意。 李承翰的媽媽向前來慰問的嘉義市長說出讓人鼻酸的話,李承翰的父親在4號因身體不適到醫院就醫,卻因為嚴重的胃出血 ... 於 news.pts.org.tw -

#45.嘉義縣大埔鄉公所 - Facebook

嘉義縣 政府羅秘書長木興於109年11月20日上午率領縣府民政處、經濟發展處、衛生局、水利處、地政處等跨局處團隊,蒞臨本所研討「辦公廳舍拆除重建工程協調會」一案 ... 於 sw-ke.facebook.com -

#46.嘉義縣議會新任秘書長與李光耀同名外號總理趣事多 - 理財寶

嘉義縣 議會機要秘書李光耀7月獲議長張明達調升秘書長,姓名與已故新加坡建國之父、總理李光耀同名同姓,從小到大趣事多,李光耀... ...詳全文. 於 www.cmoney.tw -

#47.嘉義縣人力發展所-歷史課程

歷史課程 · 一、學歷: 國立中正大學勞工研究所碩士畢業 · 二、經歷: 1.高考人事行政及格 2.公共工程採購評選委員會專家學者 3.台南縣政府秘書長(退休)、 ... 於 www.chrdc.gov.tw -

#48.F-16V戰機墜海逾50小時尋獲機體殘骸未發現飛官 - 芋傳媒

總統蔡英文上午9時許在國安會秘書長顧立雄等人陪同下,南下嘉義空軍基地 ... 時許在岸邊發現疑似人骨,將相關訊息提供給軍方查證;經嘉義縣家畜防治所 ... 於 taronews.tw -

#49.交流 Exchange 177期 - 第 62 頁 - Google 圖書結果

62 海基會詹秘書長於「西羅亞共生小屋」與 ... 嘉義縣翁章梁縣長特別范臨午宴餐會致意,他表示嘉義局的「水五金及手工具產業領與二氧化碳應用領域,是國內航計畫」, ... 於 books.google.com.tw -

#50.跑馬燈!嘉義縣政府秘書長4月份換3人 - 自由時報

換人也未免太頻繁了,而且是三長之一的秘書長。嘉義縣政府前秘書長張志銘回雲科大任教職,4月1日離職後先由地政處長林聰利代理,短短半個月就又換行政處長邱美切, ... 於 news.ltn.com.tw -

#51.嘉義縣政府101 年2 月重建大事紀

下午2 時30 分本縣文化觀光局徐秘書振能率隊參加,由行. 政院莫拉克颱風災後重建推動委員會浦處長忠義主持,於. 嘉義縣阿里山鄉豐山村辦公室召開「嘉義縣阿里山鄉豐山. 於 morakotdatabase.nstm.gov.tw -

#52.涂醒哲公佈嘉義市小內閣名單明會陳菊請益 - 民報

凃醒哲今12月21日(日)上午10點公佈嘉義市首波小內閣名單,副市長由台北大學前校長侯崇文出線,秘書長由嘉義縣政府地政處長徐寶璋調升。嘉義市僅六局 ... 於 www.peoplenews.tw -

#53.副縣長吳芳銘、議會秘書長黃尚文帶來嘉義美食慰勞辛苦員警

台灣燈會正如火如荼的舉辦當中,為體恤辛苦的員警,嘉義縣副縣長吳芳銘及議會秘書長黃尚文23日下午帶來嘉義縣的美食至警察局慰勞辛苦的員警,並與員警們一同喝咖啡吃 ... 於 media.taiwan.net.tw -

#54.秘書長 - 嘉義縣政府

經歷:, 嘉義縣政府參議 嘉義縣交通局副局長 嘉義縣政府水利處副處長 嘉義縣政府秘書 嘉義縣環保局秘書 嘉義縣政府城鄉發展處技士、科長、技正、副處長 嘉義市政府工務 ... 於 www.cyhg.gov.tw -

#56.嘉縣公布第1波小內閣台菸酒董座吳容輝回鍋副縣長

其中吳容輝、羅木興及龔孟麟皆為嘉義縣府熟面孔,鄧進權及江振瑋則是來自彰化縣及台中市。翁章梁表示,這次人事佈局要穩中求變,希望副縣長、秘書長跟機要 ... 於 www.chinatimes.com -

#57.縣府14位新任機關單位首長16日聯合佈達 - 金門日報

金門縣政府昨天發布人令,14位新任首長1月16日(星期日)上午9時將在縣府一樓多媒體簡報 ... 14位即將到任的局處首長如下: 1、縣府秘書長由陳祥麟出任。 於 www.kmdn.gov.tw -

#58.嘉義縣政府翁章梁縣長、吳容輝副縣長、羅木興秘書長 - 隨意窩

嘉義縣 第18屆縣長翁章梁12月25日上午宣誓就職,翁章梁發表就職演說時指出,此刻他將承擔責任,接受縣民檢驗,帶領嘉義縣勇敢轉型;他也與縣府團隊約法三章, ... 於 blog.xuite.net -

#59.本會理監事名單 - 中華民國紅十字會

理事, 劉志清, 男, 桃園市紅十字會會長 桃園市政府前秘書長. 理事, 鄭木益, 男, 嘉義縣紅十字會前會長 嘉義縣政府前文化局長 國立中正大學行政管理研究班. 於 www.redcross.org.tw -

#60.圖檔預覽

新竹市長林智堅致贈醬油米粉組予嘉義縣政府秘書長羅木興。 新竹市長林智堅致贈醬油米粉組予嘉義縣政府秘書長羅木興。 於 dep-administration.hccg.gov.tw -

#61.法規名稱: 嘉義縣政府組織自治條例 - 植根法律網

本府置秘書長一人,為幕僚長,承縣長之命,處理縣政。置秘書,掌理機要、動員、協調、核稿等事項,及置消費者保護官,掌理消費者保護爭議調解等事項,均受秘書長之 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#62.「嘉義縣政府主任秘書」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「嘉義縣政府主任秘書」相關資訊整理- 8251, 3620102. 副縣長室, 8580 8261 8265, 3620415. 秘書長室, 8154 8152, 3621653. 參議室, 8208, -. 於 lovekhc.com -

#63.就職兩週年翁章梁形容嘉義「大隻雞慢啼」 - 台灣好新聞

嘉義縣 長翁章梁今天在創新學院舉辦就職兩週年年終演說會,以「態度決定成敗」為主題,邀觀光、農業、產業、教育等各界人士,及副縣長吳容輝、秘書長 ... 於 www.taiwanhot.net -

#64.社團法人嘉義縣竹崎愛鄉同心會 - 文化部iCulture

... 人簽名立案聯署書後,前秘書長何長燦,協助現任秘書長潘崑山,在第五屆陳文勇會長、前會長林廖鑾、葉豐銘共同指導下,向嘉義縣政府申請立案,並於民國八十八年四月 ... 於 cloud.culture.tw -

#65.嘉義縣長1個月換3名秘書長臺灣文官體系要如何進步? - 天天要聞

嘉義縣 長張花冠任期即將屆滿,卻在1個月內連換3名秘書長,遭外界質疑「過水 ... 我國的文官體系向來備受肯定,相信嘉義縣的作法只是特例,否則,當政治不斷的影響文官 ... 於 www.bg3.co -

#67.「嘉義縣政府秘書室」+1 - 藥師+全台藥局、藥房、藥品資訊

「嘉義縣政府秘書室」+1。本府置秘書長一人,為幕僚長,承縣長之命,處理縣政。置參議、秘書、消費者保護官,受秘書長之指揮、監督,掌理機要、動員、協調、核稿、消費 ... 於 pharmacistplus.com -

#68.嘉義縣校友會第12屆第3次理監事聯席會議

嘉義縣 校友會於6月13日(六)在朴子市大眾餐廳舉辦理監事聯席會議,會議由辜榮賢理事長主持,中華民國校友總會許義民秘書長亦蒞臨指導,約有20餘位學長姊到場出席。 於 www.fl.tku.edu.tw -

#69.郭台銘子弟兵蕭英成接任嘉義縣政府社會局長| 政治快訊| 要聞

翁章梁今天在社會局1樓大禮堂主持卸新任局長交接典禮﹔副縣長吳容輝、秘書長羅木興、縣議員、縣府一級主管,及各NPO組織等,皆到場祝賀。 於 www.nownews.com -

#70.行政單位 - 嘉義縣議會

title 行政單位 ; 秘書長李光耀. 秘書長李光耀 · 05-3620867、 3623863(專線)、 05-3620076#233 ; 秘書黃啟豪. 秘書黃啟豪 · 05-3621220、 3620267(專線) 、 ... 於 www.cyscc.gov.tw -

#71.【專訪】談嘉義縣長接班人張花冠心中另有所屬:吳芳銘可無縫 ...

嘉義縣 長張花冠即將卸任,對接棒人選,張花冠意有所指地說,「選得上跟會 ... 在吳芳銘宣布參選嘉義縣長後,民進黨秘書長洪耀福曾表示,其實嘉義縣在 ... 於 www.upmedia.mg -

#72.同濟之聲 Taiwan Kiwanis Echo 202111 第48屆01期

... 大展會會長交接華園會會長交接典禮永靖會會長交接主席吳季室席秘書長詹-德財務長 ... 月份开爭會議台南縣會會長交接典禮鳳凰會會員大會暨理監事會嘉義縣會理監事會 ... 於 books.google.com.tw -

#73.嘉義縣環境保護局| LinkedIn - 翁逸偉- 秘書

秘書. 嘉義縣環境保護局. 2016 年9 月 ; 資產課課長.正工程司. 經濟部水利署第十河川局. 2008 年10 月 ; 工務課課長.農經課課長. 苗栗縣泰安鄉公所. 2004 年11 月 ; 技士. 於 tw.linkedin.com -

#74.台酒董事長吳容輝回鍋第四度任嘉義副縣長 - 蘋果日報

準嘉義縣長翁章梁今天公布第一波小內閣,副縣長確定由台酒董事長吳容輝回鍋擔任,秘書長為現任縣府參議羅木興,機要秘書是退休公務員龔孟麟,教育處長 ... 於 tw.appledaily.com -

#75.蘇揆宣布在太保設置嘉義科學園區中央地方合作讓嘉義繁榮發展

針對嘉義縣政府所提,蒜頭糖廠五分車於科學園區增設「樂活農園站」,以增加園區的交通選擇,院長亦責請行政院秘書長李孟諺邀集交通部等相關部會研議。 於 www.ey.gov.tw -

#76.副秘書長陳文政先生 - 中華民國總統府

內政部警政署刑事警察局局長. 警政署保安警察第三總隊總隊長. 台中市政府警察局局長. 彰化縣、嘉義縣政府警察局局長. 高雄市政府警察局三民二分局長、新興分局長. 於 www.president.gov.tw -

#77.嘉縣議會秘書長黃尚文榮退| 中華日報

記者湯朝村/嘉義縣報導嘉義縣議會秘書長黃尚文六十五歲屆齡退休,本月十六日生效,十日中午議長張明達在議會設宴歡送,黃尚文說,「從事公職生涯如同 ... 於 www.cdns.com.tw -

#78.翁章梁力邀台酒董事長吳容輝回鍋嘉義縣副縣長 - LINE TODAY

吳容輝是嘉義縣朴子市人,國立中正大學企業管理研究所碩士,掌台酒前曾任嘉義縣環境保護局長、嘉義縣政府秘書長與副縣長等職。 於 today.line.me -

#79.中華民國酪農協會

04月05日. 王佑洲專員至臺中參加「畜牧業水污染防治費徵收種子師資訓練說明會」。 04月06日. 國防部保防處唐永清副處長和嘉義縣後備軍人鹿草鄉劉建武、主任、幹部及鹿 ... 於 www.angrin.tlri.gov.tw -

#80.童軍總會秘書長拜訪嘉義縣教育處

蘇德祥秘書長於5/19至嘉義縣教育處拜會王建龍處長,在社教科蘇金蕉科長與童軍會侯崇博總幹事陪同下,共同討論嘉義縣童軍現況與未來發展,並對於童軍總會與 ... 於 scouting.edu.tw -

#81._共_党_系90年__ - 第 653 頁 - Google 圖書結果

... 会长陈云林率领50人的经贸考察团访问台湾,首次跨过浊水溪,参访了云林县、嘉义县和 ... 吴上任后以稳定为原则,慰留准备辞职的国民党秘书长吴敦义,全力支持马英九。 於 books.google.com.tw -

#82.秘書嘉義縣 - 台灣工商黃頁

本府置秘書長一人,為幕僚長,承縣長之命,處理縣政。置參議、秘書、消費者保護官,受秘書長之指揮、監督,掌理機要、動員、協調、核稿、消費者保護爭議調解等事項。 於 twnypage.com -

#83.F-16V戰機墜海逾50小時尋獲機體殘骸未發現飛官 - MSN

中央社記者姜宜菁、黃國芳嘉義縣13日電)F-16V戰機11日墜海, ... 總統蔡英文上午9時許在國安會秘書長顧立雄等人陪同下,南下嘉義空軍基地聽取「0111 ... 於 www.msn.com -

#84.嘉義縣政府秘書的推薦與評價,網紅們這樣回答

鄭文燦說,湯蕙禎有法律專業,也有豐富的行政歷練,熟悉桃園在地,是出任民政局長的不二人選。 社會局長古梓龍為政大東亞所碩士,現為桃園縣失智症關懷協會理事長、桃園縣 ... 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#85.周金星啟善因緣秘書長捐十萬元

嘉義縣 布袋鎮神農獎得主周金星夫婦自3月27起,3度捐贈嘉義家庭扶助中心近千株蘭花供民眾認購,做為嘉義家扶的扶幼基金,4月15日在家扶朴子服務處舉行 ... 於 www.ccf.org.tw -

#86.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

麥寮鄉. 斗六市. 林內鄉. 古坑鄉. 莿桐鄉. 西螺鎮. 二崙鄉. 北港鎮. 水林鄉. 口湖鄉. 四湖鄉. 元長鄉. 嘉義市. 嘉義市. 嘉義縣. 番路鄉. 梅山鄉. 竹崎鄉. 阿里山鄉. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#87.疫情亂布局!綠首波提名延後選對會:選舉期程延至春節後

一般預料民進黨的第一波提名將在春節前後,針對尋求連任的縣市長進行提名,其中,包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等,但在召開第 ... 於 www.setn.com