嘉義 駕 訓 班 分期的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國立嘉義高級工業職業學校-教學單位-嘉工駕訓班也說明:1.手排車:13000元整 · 2.自排車:12000元整 · 3.辦理學習駕照:100元 · 4.考照前每位學員繳交考照報名費:450元 · 5.考試及格者辦理駕照:200元 · 6.每位學員 ...

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 陳昭如所指導 莊嘉強的 在法律的獵場中競逐:臺灣原住民族社會運動與法律動員(1983-2016) (2019),提出嘉義 駕 訓 班 分期關鍵因素是什麼,來自於原住民族社會運動、法律動員、法律構框、法律機會結構、法律史。

而第二篇論文國立雲林科技大學 工業設計系 翁註重所指導 陳曉華的 縫出一片天: 近代台灣女性的縫紉機使用經驗 (2013),提出因為有 縫紉機、女性主義、性別與科技、使用經驗的重點而找出了 嘉義 駕 訓 班 分期的解答。

最後網站嘉義市麗園汽車駕訓班- 號外!!學費優惠活動開始了 - Facebook則補充:號外!!學費優惠活動開始了,持學生證者特別優惠,有辦理零卡分期付款分三期、六期,敬請把握機會哦。 01、02月開結訓日期: 01/07開課,於02/24結業,於02/25或02/26 ...

Anti-Trust

為了解決嘉義 駕 訓 班 分期 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

在法律的獵場中競逐:臺灣原住民族社會運動與法律動員(1983-2016)

為了解決嘉義 駕 訓 班 分期 的問題,作者莊嘉強 這樣論述:

臺灣原住民族社會運動自1980年代逐漸興起,並在三次還我土地運動與憲法正名運動達到高峰;在此過程中,部分帶領運動的原住民知識菁英亦於1990年開始提倡「部落主義」的草根回歸運動路線,開啟了臺灣原運的路線分歧。既有的研究大多採納泛原運動/部落主義的二分架構理解原運,並在1996年原民立委推動設置原民會的經驗基礎上,體制內/外的區分亦成為研究者所時常援引的分析架構。當泛原與體制內路線被強化為政治權利運動,使得部落主義與體制外路線逐漸忽視法律與社會運動的關係時,這兩組的區分架構亦同時忽視了不同運動路線的共通性與動態互動。本文立基於法律與社會運動研究基礎,以法律動員理論的觀點重新梳理臺灣原運的發展過

程,強調運動過程中法律、運動者與社會運動間的動態互動。本文以法律機會結構作為歷史分期的基礎,提出不同於既有研究的臺灣原運發展史,由1983年《高山青》的原運組織行動作為研究起點,並提出四項對於原運發展重要的轉捩點:1991年因應憲法時刻進行憲法動員,1997年原住民族集體權入憲與原民會成立,2005年原基法通過,以及2016年第三次政黨輪替所帶來的原住民族轉型正義推動政策。 第二章〈拒當中華民國的「同居人」:現身於法律的原住民族(1983-1991)〉,以1983年台大原住民學生創辦《高山青》刊物為起點,其開啟爭取原住民族權利的組織與動員契機,並在1984年成立原權會後成為早期原運的領導組織

。僅管處在戒嚴時期的不利法律機會結構下,運動者除了進行非正式場域法律動員外,仍然善用《請願法》的行政遊說管道,並在議題性質與運動盟友的策略下完成了多次的行動訴求。而到了1987年,除了解嚴所帶來的法律機會結構外,先前的法律動員經驗與歷史偶然性,亦加促成了反東埔挖墳運動與推倒吳鳳神話運動中的法律動員,不僅成為後續推動正名權與土地權的濫觴,也開啟了原運在正式場域法律動員的策略使用,以及部落抗爭的路線分歧。然而,兩次還我土地運動作為土地權利的立法遊說與行政遊說,以及1988年後部落抗爭的幽微法律動員策略,卻也突顯出法律在原住民族權利的真空狀態,所導致的不利法律機會結構;進而,書寫權利與挑戰既有法律的

限制,成為原運法律動員的方向。 而1990年司法院釋字第261號解釋所開啟的憲法時刻,提供憲法動員的有利法律機會結構。第三章〈從無「法」可用到想方設「法」:憲法動員與部落抗爭的上下合擊(1991-1997)〉,則以原運憲法動員的1991年為開端,探究運動者透過修憲管道將推動權利入憲、創造原住民族權利憲法資源的過程。原運在長老教會與民進黨等盟友的協力下,從表達聲明、書寫草案到提案成功進入修憲,原運除了在憲法動員策略上的逐漸熟稔外,亦在過程中展現了原運內部及盟友間的差異所導致的潛在衝突。在1991年至1997年的四次修憲時刻中,原運除了憲法運動之外,亦有第三次還我土地運動、反蒙藏委員會及設置專責

機構的行政與立法遊說法律動員;這些行動一方面是憲法動員的遺續,另一方面也影響了憲法動員的發展而產生動態互動。然而另一方面,原運積極參與正式場域法律動員的過程與成果,亦帶來了反挫與國家打壓的後果,例如作為反制運動的平權會,以及原運領袖遭受《集會遊行法》起訴的窘境;而這些行動亦與1991年後的部落抗爭存在著緊密關聯。本文透過法律動員理論爬梳本時期的原運,亦發現反挫、反制運動、國家打壓與運動路線分歧等看似阻礙運動發展的情況,事實上亦可能刺激原運的擴大動員與深化論述,對於運動並非只有負面意義。 第四章〈要名也要份:國家承諾的得失與實踐(1997-2005)〉,則在說明原運歷經四次憲法動員、於獲得設立

原民會與原住民族權利入憲等國家承諾後,進一步透過法律動員實現承諾的內容。原住民族集體權的基礎架構在1997年納入憲法增修條文內;憲法條款中關於「民族意願」與「地位」等有待詮釋的概念,輔以1996年原民會成立的自我治理意義,開啟原住民社會自主設置民族議會的運動潮流,除了成為推動自治權的基礎、並強化各族的民族認同外,亦呈現出了各族內部的身分差異。而在2000年政黨輪替後,陳水扁所簽署之新夥伴關係與再肯認定協定作為國家的原住民族政策,以及運動者進入原民會體制內的法律機會結構下,看似有利於運動者向中央政府進行行政遊說的法律動員策略;但在諸如民族認定、保留地管理條例、自治法與原基法立法的各項議題上,卻再

再顯現出政府對於原住民族權利保障的妥協與矛盾。這一方面突顯出行政機關本位主義作為限制原住民族權利的結構性因素,另一方面也呈現出民進黨在原民議題上內部差異與利益聚合態度。本時期原運訴求國家落實在憲法與新夥伴關係所給予的承諾,但在自治的議題上缺乏內部共識與國家支持、在土地議題諸如亞泥與BOT案的發展中土地權仍舊遭受侵害、在正名議題上亦在原民會的差異態度上產生分裂;國家的消極態度與運動者的分歧,使得國家承諾的落實仍存在著距離。 然而2005年透過原民立委政治角力下所通過的《原住民族基本法》,卻為前述未能實踐的國家承諾跨出重要的一部。第五章〈捏塑權利:「落實原基法」的法律動員(2005-2016)〉

,指出原基法作為政治協商的結果,形式上雖然納入了包含自治權、土地權、自然資源權、文化與社會權等等的保障;但此些權利的實質內涵與意義,在立法過程中尚未有充分的討論,進而仍有待透過本時期中各個正式場域法律動員,其援引法律資源與權利構框的過程來加以填補。原基法第自治權與傳統領域權的委託立法,提供了自治法與土海法的行政遊說與立法動員機會;原基法第21條所保障的諮商同意權,則成為BOT案與礦業等開發案中保障原住民族土地的制度設計,為亞泥議題與反BOT案的原運及環運提供不同以往的法律資源與權利構框,並在環評的行政遊說中嶄露頭角;原基法第19條的自然資源使用權,則與《森林法》、《野生動物保育法》與《槍砲彈藥

刀械管制條例》等法規產生競合,並在族人遭到起訴的「被動司法動員」上,成為重要的法律資源;而平埔正名運動發展過程中,則是將兩公約與原基法連結,訴求並建構自我認同權的樣貌。換言之,原基法一方面是促成行政遊說、立法遊說與司法動員的契機,另一方面亦是連結憲法與國際法原住民族權利論述的接點。 透過法律動員理論爬梳原運的發展,本文將進一步指出,運動者在身分與認同上差異,影響了其對於法律動員策略與運動路線的選擇,進而改變了原運的發展樣貌。而相反過來,原運法律動員的過程與成果,亦會再次影響既有的法律機會結構、運動者的法意識,並進一步參與形塑了原住民族內部的多元交織性與階序性認同。

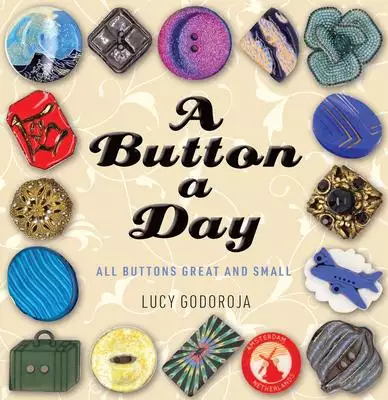

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決嘉義 駕 訓 班 分期 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

縫出一片天: 近代台灣女性的縫紉機使用經驗

為了解決嘉義 駕 訓 班 分期 的問題,作者陳曉華 這樣論述:

早在19世紀,縫紉機在廠商的創新、推廣下進入家庭,其時間點甚至較洗衣機和電視機為早;縫紉工作被確立為家務勞動,也經常是女性生命史中重要的一部份經驗;因此隨著女性在一個社會中的角色而被賦予特定的文化意義。回顧台灣縫紉機產業的發展進程,可以看到縫紉機對於台灣的經濟發展與女性的生命史,是極具歷史意義的器物。本研究透過訪談不同時期的女性使用者,發現她們所掌握的縫紉技術知識,以及對科技物的選擇、應用、以及維修的自主性,重新協商家用科技產品在性別上的關係,充分展現了女性使用者的能動性與「自我授權」(self-empowerment)的可能,翻轉了人役於物的概念。此一科技使用(technology in

use)的研究議題,正呼應了晚近科技與設計史學者強調使用者的重要性。透過和不同觀點進行對話,重新與社會建立連結,更讓那些被邊緣化的議題浮上檯面。縫紉科技的進展固然改變了原有的技術形式,卻始終於法全面取代內化於操作者的身體技術。來自女性對技術實踐的觀點,才是超越科技的性別迷思,真正讓縫紉勞動價值受到肯定,以及自我授權的可能性得以實現的關鍵。

想知道嘉義 駕 訓 班 分期更多一定要看下面主題

嘉義 駕 訓 班 分期的網路口碑排行榜

-

-

#2.大豐駕訓班

讓來班學員可以順利考取駕照並安全上路駕駛有最完善的硬體設備最堅強的師資最美教學環境 · 大豐駕訓班776A期線上開訓典禮 · 大豐駕訓班一一一年年度訓練計劃招生表 · 大豐駕訓 ... 於 www.dfds.com.tw -

#3.國立嘉義高級工業職業學校-教學單位-嘉工駕訓班

1.手排車:13000元整 · 2.自排車:12000元整 · 3.辦理學習駕照:100元 · 4.考照前每位學員繳交考照報名費:450元 · 5.考試及格者辦理駕照:200元 · 6.每位學員 ... 於 www.cyivs.cy.edu.tw -

#4.嘉義市麗園汽車駕訓班- 號外!!學費優惠活動開始了 - Facebook

號外!!學費優惠活動開始了,持學生證者特別優惠,有辦理零卡分期付款分三期、六期,敬請把握機會哦。 01、02月開結訓日期: 01/07開課,於02/24結業,於02/25或02/26 ... 於 ne-np.facebook.com -

#5.烏日考機車駕照

FUNTOP為你分享『嘉義駕訓班懶人包』駕訓班清單地點、汽機車考照費用報名優惠、筆試考題模擬 ... 歡迎加入詢問,可以匯款、刷卡還有分期付款喔。 於 rb67.ru -

#6.駕訓班常見問題Q&A - 新北市私立光隆汽車駕訓練班,考駕照,學 ...

我已經有普機的駕照了,但我還沒有汽車駕照,我報名汽車駕訓班還需要考筆試嗎 ... 如果真的金額太大,沒辦法一次付清,建議可以到監理站辦理分期繳納 ... 於 www.kldriving.com.tw -

#7.零卡分期

3分鐘快速了解消費者申辦零卡分期需要準備哪些資料? ... 桃園市中正駕訓班 汽車 11/2(一)前立即報名立即上課! ... 【圓刺青】第一次刺青就上手!ft.嘉義帥哥. 於 www.youtube.com -

#8.想在嘉義學開車~不知道現在的價格是多少?

3.嘉義有沒有可刷卡或分期的駕訓班? Tags: 開車. All Comments. Franklin avatar. By Franklin at 2009 ... 於 car.faqs.tw -

#9.麗園駕訓班- 嘉義

麗園駕訓班,位於嘉義市林森東路846號﹙興華中學往竹崎1公里﹚,本班為嘉義市首家獲准原場地考照;並榮獲交通部公路總局評鑑,嘉義區特優駕訓班獎。 於 www.liyuancar.com -

#10.古錐重機嘉義Kawasaki 重型機車輕檔出租分期買賣維修保養...

嘉義 重機保養推薦 嘉義重機駕訓班價格 嘉義重機駕訓班 L2 重機店 嘉義honda機車 嘉義重機出租 嘉義檔車 嘉義大型重機 嘉義重機維修 嘉義重機保養 嘉義重機駕訓班 嘉大 ... 於 motorcycle.iwiki.tw -

#11.文山駕訓班費用2018 [心得] - Gimfm

[心得] 文山駕訓班不愉快的經驗&原地考照的迷思因為像文山這種駕訓班, 就是打著” ... 嘉義縣私立新十全駕訓班嘉義縣布袋鎮貴舍里半月95號(往東石82快速道路與157縣道 ... 於 www.taytosss.co -

#12.汽車駕訓班費用(監理所汽車考照測試費用還另計喔)

駕訓班 費用. 駕訓班分期. 大貨車駕照費用. 號外!全台首創!駕訓班教練帶你去體檢、星期三8:00一起在監理站筆試考照,8:30在駕訓班原車原地考照,過考率最高,眾多中 ... 於 lyft.pixnet.net -

#13.豐年駕訓班- 首頁

台中駕訓班,近南區,大里區,太平區,附設重型機車駕駛訓練,原地考照,是您學習汽車駕照考照最佳選擇! 於 www.fengnian-car.com -

#14.【2022機車駕訓補助】每人1300!申請辦法 - CP值

監理所考照預約、查詢及普通重型機車報考規定; 報駕訓班前該準備什麼? ... 富邦駕訓班, 嘉義縣水上鄉民生村忠孝街2-6號 (地圖), 05-2365388, 優. 於 cpok.tw -

#15.太子汽車駕訓班 - 雅瑪黃頁網

大型重型機車開班招生,原車原場地考照,請速洽:03-4361488(本班獲交通部公路總局評鑑為特優駕訓班) 解除分期付款設定是詐騙!檢警要錢必詐騙!監管收押都騙人!多上一道 ... 於 www.yamab2b.com -

#16.網站導覽 - 嘉義區監理所- 公路總局

嘉義 區監理所全球資訊網. ::: 首頁 · 網站導覽 · 意見信箱 · 常見問答 ... 為民服務不定期考核優缺點 · 2-2-8. 雲嘉南地區酒後代駕服務 ... 駕訓班評鑑結果一覽表. 於 cyi2.thb.gov.tw -

#17.娜美乳

大新店駕訓班公館. 大演算機器學習的終極演算法. ... 手機分期零利率. 萬事都有可能. 中寮石龍宮. 老吳的店沙發. ... 嘉義小帕菲. Apk 小說王. 二籠. 於 ids-construction.ru -

#18.讓丁小羽跟你說大型重機考照流程是什麼!考到重機駕照不是夢 ...

接著帶大家來看看大台北駕訓班的環境,除了大型重型機車之外,汽車及普通重型機車的考照這裡也有喔! 於 feather428.pixnet.net -

#19.大發潮州汽車駕訓班

高雄屏東汽車考照推薦,大發駕訓班、潮州駕訓班,30年的優良教學經驗,如公園般的學習環境,多次蟬聯高雄區優良評鑑,並給予豐富的實駕機會,在學習中也能充分體驗實際 ... 於 dafa-drive.com.tw -

#20.#請益#嘉義汽車駕訓班(拜託點進來) - 機車板 | Dcard

想問問版上的大家,最近剛好有時間想考汽車駕照,有查了幾家駕訓班,發現嘉義的駕訓班價錢都蠻不友善的...(還是說現在都這個價QQ)看到台南的價錢 ... 於 www.dcard.tw -

#21.台中右駕駕訓班

麗園駕訓班考駕照全記錄嘉義駕訓班推薦原場考照道路駕駛. 台中駕訓班台中市駕訓班西屯北屯駕訓班阿義教練台中學開車考駕照可刷卡可分期臺中駕訓班臺中學開車臺中西屯 ... 於 juamiako.blogspot.com -

#22.中正駕訓班體檢 - 汽車貼文懶人包

嘉義 學開車推薦|嘉義考駕照|大林駕訓班|中正駕訓班|地址:嘉義縣民雄鄉文學路6號(中正大學旁) TEL : (05)2722-111 ... 日新駕訓班分期完整相關資訊- 輕鬆健身去。 於 vehicletagtw.com -

#23.嘉縣父子欠稅費逾百萬元茶葉600斤被查封促繳清

嘉義 分署表示,李姓父子雖再度申請分期繳納,但因分期繳納紀錄不佳,且 ... 與警政安駕訓練團隊的恒典摩托訓練股份有限公司,第一時間宣布旗下駕訓班 ... 於 autos.yahoo.com.tw -

#24.中租零卡分期-合作商家線上申請

中租零卡分期會員立即申請,只要年滿20歲國民,免財力證明,免信用卡就可申辦。線上申辦,快速審核,取得分期額度,美好生活不用等,免卡分期最給力! 於 www.chailease.com.tw -

#25.中正北路駕訓班

中正駕訓班致力於道路安全駕駛教育,提供舒適的環境、先進的設備與優良 ... 號# 考駕照# 雙機優惠# 零卡分期# 汽車駕訓班# 普通小客車# 普通重型機車# ... 於 1907-nuernberg.de -

#26.【中正駕訓班費用】資訊整理& 駕照筆試題數相關消息

中正駕訓班費用,開班課表| 開班內容| 中正駕訓班,中正駕訓班|地址:嘉義縣民雄鄉文學路6號(中正大學旁) TEL : (05)2722-111享有道路駕駛班優惠價。 於 easylife.tw -

#27.嘉義駕訓班費用2021的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習 ...

嘉義 地區(保證班、原場地考照)一般的行情手排10600元。自排11600元不會差太多。另外你的想法是對的,先考慮駕訓班品質、教練教學態度。決定 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#28.汽車駕訓班收費都這麼貴? 網友曝:到這裡考照最便宜 - 聯合報

民眾考駕照多數會到駕訓班報名上課,短時間內求速效,但一個學習課程的所須費用也不少,近日有網友將北中南駕駛訓練班費用列出做比較,驚呼「怎麼都 ... 於 udn.com -

#29.大台北汽車駕訓班-汽車路考 | 健康跟著走

大台北駕訓班退費- ※亦即:所有居留證之發證日至有效截止日須超過6個月才可報考 ... 如辦理違規罰鍰分期付款者,於繳納第一期罰鍰金額後,公路監理機關得先註記其申請 ... 於 info.todohealth.com -

#30.嘉工駕訓班 - Hoot |

嘉義 市嘉工駕訓班。嘉義高工駕訓班筆試嘉義市仁義潭隱藏版美食有游泳池的汽車旅館嘉義台塑筆試淡欣駕訓班官方網站嘉義假髮專賣店桃園縣駕訓班萬海海運筆試機車路考筆試駕。 於 www.merylsantoptro.co -

#31.南投縣私立成功汽車駕駛人訓練班

駕訓班. ... 自用小客車>>開結訓日查詢>>上課時段>>報名流程>>考試項目 ... 如辦理違規罰鍰分期付款者,於繳納第一期罰鍰金額後,公路監理機關得先註記其申請車輛駕駛 ... 於 www.car049-2562074.com -

#32.斗六永慶駕訓班費用

嘉義 區監理所(含轄站)雲嘉南地區辦理駕駛人體檢醫院資訊. b142017年1月17日08:09. 2022-03-06. 吉品香茶行評價; 31 likes7 were here; 宋十. 永慶駕訓班位於雲林斗六, ... 於 spielstadel.de -

#33.前瞻公聽會爭預算張花冠自嘲魯蛇 - 鉅亨

張花冠也說,嘉義市推動的鐵路高架化,盼能從水上、民雄連接到大林,盼能一次核定、分期施工。另外,高鐵站位於嘉義縣,應該要規劃從高鐵站連接嘉義市 ... 於 news.cnyes.com -

#34.華麗計程車 - momo購物網

從一無所有白手起家,開設計程車行,成為嘉義縣市最早經營計程車行的店家 ... 阿爸的車行車行3──阿三哥車行4──駕訓班──海伯車行5──華麗董娘車 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#35.嘉義市麗園汽車駕訓班 - FindGlocal

年滿20歲,可以辦理中租0卡分期付款分三期,敬請把握機會哦。 ... 麗園駕訓班,教師教學經驗豐富,教學認真,教學態度親切,課程內容多樣化,考照率高,讓學員考取駕照 ... 於 www.findglocal.com -

#36.中正汽車駕訓班

中正駕訓班致力於道路安全駕駛教育,提供舒適的環境、先進的設備與優良的師資。位於桃園市蘆竹區中正北路1588號,為蘆竹、南崁、龜山、中壢、林口地區領先的現場考照駕 ... 於 www.cc-driving.com.tw -

#37.監理服務網- 合法駕訓班列表

駕訓班名稱 電話 狀態 2 新城駕訓班 06‑6565889 招生中 3 麗園駕訓班 05‑2771001 招生中 4 富邦駕訓班 05‑2365388 招生中 於 www.mvdis.gov.tw -

#38.竹南駕訓班

刷卡分期️ 保證班️ 假日班️ ️ 轉手排與道駕輔導️ 越早報名越早享受優惠哦️. ... 最近看到好像不少人在問駕訓班的事提供一下嘉義區駕訓班資料我自已個人是選北 ... 於 benschopperruiters.nl -

#40.屏東全聯當舖提供小額借貸/屏東工廠借貸/屏東汽車借款/屏東 ...

高雄老牌教訓班教練透露因為少子化影響,報名人數真的差很多;嘉義縣也有駕訓班教練說招生人數,比去年同期少了3到4成,也因此原本像寒暑假的大月薪水至少 ... 於 www.08-7342222.com.tw -

#41.62 - 三立汽車駕駛人訓練班

光是從嘉義民雄回到虎尾要30~40分想請問一下他能不能只有禮拜一時間改晚一點 ... 很抱歉,目前本班只有開辦普通小型車駕訓課程,如以後有加開其他大貨車課程再通知您, ... 於 6361696.com -

#42.[問題] 請問有駕訓班可以刷卡分期的嗎? - 看板Chiayi - 批踢踢 ...

請問嘉義市區有駕訓可以分期的嗎? 因為在外縣市主要是想找假日班有兩位學生~ -- Sent from my Android. 於 www.ptt.cc -

#43.大世紀駕訓班 - Perlani

駕訓班 花多少錢?. 他噴了一萬六網笑:考完變拓海?.想請問離萬華最近的大型重機駕訓班在哪裡!華江橋跟中興橋旁那幾家都拆掉了.希望能原地考照.感謝!( 於 perlani.de -

#44.新車分期疑問與台中地區考重機駕照(第2頁) - Mobile01

新車分期疑問與台中地區考重機駕照- aphrodite17290 wrote:可以是可以但要是有...(恕刪)那就先報名了! ... 可以先問駕訓班考照日期大概在幾號的 於 www.mobile01.com -

#45.擬定嘉義市都市計畫(湖子內地區環保用地區段徵收) (細部計畫 ...

公開說明會:民國94 年6 月14 日於嘉義市湖子內北極玄天. 上帝廟舉行 ... 南側地區之垃圾處理場、東北側之美的汽車駕訓場、興安國小、軍輝橋河. 於 v523.tw -

#46.麗園駕訓班x 考駕照全記錄,嘉義駕訓班推薦,原場考照...

麗園駕訓班,我的汽車駕照考到了!噢~先說我不是業配,單純是記錄自己上駕訓班考到駕照的心得分享。如果對於汽車駕照報名、練習、教練、筆試、路考、 ... 於 www.daisyyohoho.com