四川省重慶市的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦裴新梧等寫的 水稻轉基因飄流 和中國現代文學館 編的 陳翔鶴代表作‧不安定的靈魂都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中國重慶也說明:重慶一日遊行程: 重慶市內一日遊(長江索道& 山城步道& 李子壩& 磁器口& 兩江 ... 重慶市的地理位置重慶市位於中國四川省東部、長江上游,地處丘陵地帶,由於多山多霧 ...

這兩本書分別來自科學 和華夏所出版 。

國立臺灣師範大學 民族音樂研究所 呂鈺秀所指導 羅元璟的 漢與非漢概念下的中國笙類樂器——以笙嘴為考察對象 (2021),提出四川省重慶市關鍵因素是什麼,來自於笙類樂器、笙斗、笙嘴、漢與非漢。

而第二篇論文國立東華大學 中國語文學系 彭衍綸所指導 葉威伸的 趙雲信仰與傳說研究-以中國與臺灣為考察範圍 (2020),提出因為有 趙雲(趙子龍)、傳說、民間信仰、歷史記憶、三國演義、方志、三國歷史遺跡的重點而找出了 四川省重慶市的解答。

最後網站四川省雅安市委黨史研究室赴重慶市江津區學習調研黨史工作則補充:為深入貫徹習近平總書記在2020年中央財經委員會第六次會議上關於推動成渝地區雙城經濟圈建設重要講話精神,落實四川省委黨史研究室和重慶市委黨史研究 ...

水稻轉基因飄流

為了解決四川省重慶市 的問題,作者裴新梧等 這樣論述:

自2002年起,在國家重點基礎研究”973”計划和國家轉基因重大專項的支持下,作者對水稻轉基因飄流進行了13年的系統研究,通過大量的多年、多點田間試驗,闡明了不同類型水稻基因飄流的基本規律,建立了水稻花粉擴散和基因飄流的普適模型,以南方稻區15個省1270個氣象台站記錄的水稻開花期連續30年(1981-2010)的氣象數據為輸入值,利用水稻基因飄流模型計算和預測了我國南方稻區1128個水稻主產縣向不育系、常規稻和普通野生稻基因飄流的最大閾值距離(MTD)圖集。圖集包括我國南方稻區各省的最大基因飄流閾值距離圖,共計67幅,分省的最大基因飄流閾值距離表格共計14張,為轉基因水稻的監管與釋放提供科學

依據。同時,我們調查了海南、廣東等地普通野生稻居群與栽培稻相鄰種植下的花期相遇情況,結果表明原生境的普通野生稻與相鄰的栽培稻在花期和花時上有一定的重疊相遇期。通過人工構建混栽群體(普通野生稻+栽/野轉基因飄流后代),進行長期模擬跟蹤觀測,研究了外源基因飄流至普通野生稻后的命運。盡管普通野生稻和栽培稻的花期有一定程度的相遇,但根據混栽群體中F1植株的逐年消失,以及普通野生稻與栽培稻比鄰種植下長期共存的事實,我們認為在我國南方稻區轉基因飄流對普通野生稻風險極小。裴新梧,研究員,博士生導師,*國農業科學院生物技術研究所。 第一章 緒論第一節 國際轉基因作物產業化進展第二節 水稻轉

基因研究進展第三節 水稻轉基因飄流研究進展第四節 本團隊的研究特色第五節 本團隊的主要研究結論參考文獻第二章 水稻轉基因飄流的基本規律第一節 水稻基因飄流研究的田間試驗第二節 向不同水稻類型的最大基因飄流頻率第三節 向不同類型水稻的基因飄流最大距離第四節 水稻基因飄流曲線的拐點第五節 風向與水稻基因飄流率的數值關系第六節 向雜草稻和稗草的基因飄流第七節 時間(花期)隔離對基因飄流的影響第八節 討論參考文獻第三章 水稻基因飄流模型及區域應用第一節 建立水稻基因飄流模型的數據准備第二節 水稻基因飄流模型的建立第三節 水稻基因飄流模型的驗證第四節 模型的區域應用第五節 討論和展望參考文獻第四章 我國

南方稻區水稻轉基因飄流最大閾值距離圖第一節 南方稻區水稻生產概況第二節 南方稻區水稻轉基因飄流最大閾值距離圖第三節 南方稻區轉基因飄流最大閾值距離及其空間分布第四節 轉基因水稻基因飄流中的閾值管理與距離隔離參考文獻第五章 各省水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第一節 廣東省水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第二節 廣西壯族自治區水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第三節 福建省水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第四節 湖北省水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第五節 湖南省水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第六節 江西省水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第七節 安徽省水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第八節 江蘇省、上海市水稻轉

基因飄流最大閾值距離圖集第九節 浙江省水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第十節 四川省、重慶市水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第十一節 貴州省水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第十二節 雲南省水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第十三節 海南省水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集第十四節 海南南繁區水稻轉基因飄流最大閾值距離圖集參考文獻第六章 轉基因飄流至普通野生稻后的命運及其生態風險分析第一節 不同普通野生稻居群的開花習性第二節 不同普通野生稻居群與栽培稻的花期相遇調查第三節 Bt和bar基因向普通野生稻的飄流第四節 轉基因飄流至普通野生稻群體后的命運第五節 轉基因飄流至普通野生稻的生態風險分析參考文獻

四川省重慶市進入發燒排行的影片

葛洲壩水利樞紐,被譽為「萬里長江第一壩」,是長江幹流上第一座大型水利樞紐,位於中國湖北省宜昌市境內的長江三峽末端河段上,距上游的三峽水電站38公里,距下游宜昌市主城區約6公里。因壩址處江中原有一小島葛洲壩而得名。」大壩位於長江三峽的西陵峽出口—南津關以下2300米處,距宜昌市鎮江閣約4000米。北抵江北鎮鏡山,南接江南獅子包。長江水流由東急轉向南,江面由390米突然擴寬到壩址處的2200米。由於泥沙沉積,在河面上形成葛洲壩、西壩兩島,把長江分為大江、二江和三江。大江為長江的主河道,二江和三江在枯水季節斷流。工程上游流域面積約100萬平方公里,多年平均流量14,300立方米/秒,水庫總庫容15.8億立方米(三峽大壩水庫393億立方米)。安裝發電機組21台,總裝機容量271.5 萬千瓦(三峽2,250萬千瓦),投產後,通過擴建一台機組和實施兩台機組改造增容,現裝機容量為277.7萬千瓦,年均發電量157億度。 工程自1970年12月30日動工,1988年12月10日竣工,1989年1月3日,長江葛洲壩水利樞紐宣布建成。

長江三峽水利樞紐工程,常簡稱三峽工程或三峽大壩,是中國長江上游段建設的大型水利工程項目。分布在重慶市到湖北省宜昌市的長江幹流上,大壩位於三峽西陵峽內的宜昌市夷陵區三斗坪,並和其下游不遠的葛洲壩水電站形成梯級調度電站。它是世界上規模最大的水電站,是中國有史以來建設的最大的水壩。三峽水電站的機組布置在大壩的後側,共安裝32台70萬千瓦水輪發電機組,其中左岸14台、右岸12台、右岸地下6台,另外還有2台5萬千瓦的電源機組,總裝機容量2,250萬千瓦,年發電量約1,000億千瓦·時,相當於計熱電發電效率後燃燒標煤0.319億噸的發電量,年直接減排二氧化碳0.858億噸。而它在發電、防洪及航運方面帶來巨大利益的同時,附帶引起的移民、環境等問題,使它從開始籌建的那一刻起便始終與繁雜的各種爭議相伴。三峽工程的總體建設方案是「一級開發,一次建成,分期蓄水,連續移民」。工程共分三期進行,總計需17年,目前已經全部建成。

一期工程從1993年初開始,利用江中的中堡島,圍護住其右側後河,築起土石圍堰深挖基坑,並修建導流明渠。在此期間,大江繼續過流,同時在左側岸邊修建臨時船閘。1997年導流明渠正式通航,同年11月8日實現大江截流,標誌著一期工程達到預定目標。

二期工程從大江截流後的1998年開始,在大江河段澆築土石圍堰,開工建設泄洪壩段、左岸大壩、左岸電廠和永久船閘。在這一階段,水流通過導流明渠下泄,船舶可從導流明渠或者臨時船閘通過。到2002年中,左岸大壩上下游的圍堰先後被打破,三峽大壩開始正式擋水。2002年11月6日實現導流明渠截流,標誌著三峽全線截流,江水只能通過泄洪壩段下泄。2003年6月1日起,三峽大壩開始下閘蓄水,到6月10日蓄水至135米,永久船閘開始通航。7月10日,第一台機組併網發電,到當年11月,首批4台機組全部併網發電,標誌著三峽二期工程結束。

三期工程在二期工程的導流明渠截流後就開始了,首先是搶修加高一期時在右岸修建的土石圍堰,並在其保護下修建右岸大壩、右岸電站和地下電站、電源電站,同時繼續安裝左岸電站,將臨時船閘改建為泄沙通道。2006年5月20日三峽大壩主體部分完工。2009年年底全部完工。

都江堰是中國古代建設並使用至今的大型水利工程,位於四川省都江堰市城西,岷江上游340公里處。都江堰是由戰國時期秦國蜀郡太守李冰及其子於約前256年至前251年主持始建的。經過歷代整修,兩千多年來都江堰依然發揮巨大的作用。都江堰周邊的古蹟甚多,主要有二王廟、伏龍觀、安瀾橋、玉壘關、鳳棲窩和鬥犀臺等。整個都江堰樞紐可分為堰首和灌溉水網兩大系統,其中堰首包括魚嘴(分水工程)、飛沙堰(溢洪排沙工程)、寶瓶口(引水工程)三大主體工程,此外還有內外金剛堤、人字堤及其他附屬建築。都江堰工程以引水灌溉為主,兼有防洪排沙、水運、城市供水等綜合效用。它所灌溉的成都平原是聞名天下的「天府之國」。1980年7月7日列為四川省重新確定公佈的第一批省級文物保護單位。1982年2月24日公佈為第二批全國重點文物保護單位[2]。2000年,都江堰以其為「當今世界年代久遠、惟一留存、以無壩引水為特徵的宏大水利工程」,與青城山共同作為一項世界文化遺產被列入世界遺產名錄。

漢與非漢概念下的中國笙類樂器——以笙嘴為考察對象

為了解決四川省重慶市 的問題,作者羅元璟 這樣論述:

本論文以中國的笙類樂器為探討對象,由於目前尚無笙類樂器在中國分布的總體性研究,因此笙類樂器形制的地域之別,以及其在漢與非漢文化圈下的差異,成為本研究的重點,而這其中,又特別著重笙嘴形制的差異,以及其與笙斗和笙管間的關係。 笙在傳統上屬於匏類樂器,因使用葫蘆製作,所以又有匏之稱。樂器形制上,主要由「笙斗」、「笙嘴」、「笙管」、「簧片」四個部分組成。最初形貌,可追溯至殷商甲骨文的 「竽」字。經由古文獻的蒐集與統整後可見,笙類樂器幾乎遍及現今中國31個省市自治區,並有22種稱謂。 笙類稱謂中屬於漢文化圈的笙類稱謂有:笙、笙簧、匏笙、巢、和、巢笙、大笙、和笙、鹿、鳳笙、

鳳翼笙、雲和笙、紫竹笙、竹笙,主要分布於中國的吉林、遼寧、黑龍江、北京、天津、湖北、湖南、河南、河北、山西、山東、陝西、浙江、江蘇、上海市、福建、江西、甘肅、青海、寧夏、內蒙古、安徽、四川、重慶市、廣東、廣西、雲南、貴州;屬於非漢文化圈的笙類稱謂有:六管笙、蘆笙(或寫成盧笙或籚笙)、瓢笙、胡盧笙(或寫成葫蘆笙)、竹筒笙,主要分布於中國的湖南、湖北、新疆、西藏、雲南、貴州、海南、湖南、安徽、四川(重慶市)、廣東、廣西。其中湖北、湖南、雲南、貴州、安徽、四川(重慶市)、廣東、廣西8個省份,同時擁有了漢文化圈與非漢文化圈笙類稱謂的地區。 經測量與統計漢與非漢文化圈的笙嘴與笙斗之後,漢文

化圈笙類樂器的笙嘴長度、粗細、彎曲幅度以及角度會隨著朝代變化而有所不同,但笙斗形制並無改變。其中笙嘴的粗細與彎曲幅度兩者,有著必然的關係。粗笙嘴一定為直式,細笙嘴一定為彎式,此外,粗細與彎曲幅度在時代的劃分上也是一致的:周至隋代,主要為粗而直的笙嘴;唐代首先出現了細而彎的笙嘴,並與粗而直的笙嘴有著並存的現象;五代至元代,則僅有細而彎的笙嘴;明清時則為細而彎、粗而直的笙嘴並存的第二階段。 非漢文化圈笙類樂器的笙嘴、笙斗與笙管數量有著密切的關聯,特別是以笙斗的外形,將非漢文化圈的笙類樂器分成圓形笙斗與長型笙斗兩大類後,可看出笙斗與笙嘴長度、粗細、彎曲幅度、角度,以及笙管數量的關係:四

川省與貴州省的笙類樂器可自成一類,除了笙斗皆為長形斗外,笙嘴主要以長、細且直式笙嘴為主,管數主要以3~5管為主。雲南省的笙也自成一類,除了笙斗為圓形斗,其彎式笙嘴的特徵,亦是其他省份所沒有,另外,雲南笙其6~8管的管數,亦有別於四川與貴州省的笙,唯一與四川與貴州省相同之處,在於細笙嘴的形制。 本論文對笙類樂器從上古至清代的歷史文獻以及圖像進行了梳理,為笙類樂器形制與稱謂的歷史變化做一探討,並對於笙類樂器在中國分布進行了整理,提供清代及其之前漢與非漢文化圈中,笙類樂器的差異比較。當今,以本位視角(emic perspective)對於非漢文化圈笙類樂器的研究越見增多,期待本研究能提

供之後對於民國以來,中國笙類樂器研究之歷史脈絡追尋,與漢及非漢文化圈對於笙類樂器描述的變化考證之可能性。關鍵字:笙類樂器、笙斗、笙嘴、漢與非漢

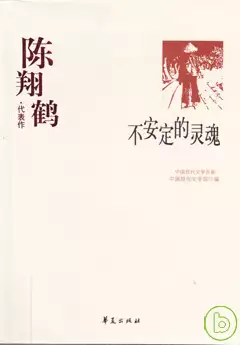

陳翔鶴代表作‧不安定的靈魂

為了解決四川省重慶市 的問題,作者中國現代文學館 編 這樣論述:

陳翔鶴,中國現代作家。1901年3月19日生于四川省重慶市。1919年畢業于成都省立一中。1920年考進上海復旦大學。1923年轉學到北京大學研究生班,專攻英國文學和中國文學,三年後執教。自1927年至1936年先後在山東、河北省等校任教。“七‧七”抗戰爆發後返回故鄉,次年參加中華全國文藝界抗敵協會,任成都分會常務理事。1939年經周文介紹加入中國共產黨,積極從事文藝界抗戰活動。同年又到愛國學生較為集中的國立六中四分校任教,並從事地下黨的工作。1941年後因遭反動當局的恐嚇威脅,被學校解聘。1945年任中國民主同盟四川省委執行委員。1947年成都“六‧二”事件後,遭到國民黨當局的通緝,在李劫人

庇護下得以脫險。 他從青年時代起就與文學結緣。1922年在上海曾與林如稷、鄧均吾、陳煒謨組織淺草社,創辦《淺草季刊》。同年又辦《文藝旬刊》。時隔不久,淺草社核心人物林如稷赴法留學。同年底便北上到北京大學讀書,並與楊晦、馮至、陳煒謨等人組織創辦沉鐘社,編輯出版《沉鐘》半月刊。《淺草》、《沉鐘》曾受到魯迅先生的好評,認為《淺草季刊》“向外,在攝取異域營養;向內,挖掘自己的靈魂,將真和美歌唱給寂寞的人們”。認為“沉鐘社是當時中國最堅韌、最誠實、掙扎的最久的團體”。由于他們還是思想上不夠成熟的青年,而走上“為藝術而藝術”的道路。淺草、沉鐘社作家的初衷,本想從純文藝中求得生活為“高潔”,結果,

卻終于走向現實主義的道路。 他的文學創作始于20世紀20年代初,是淺草和沉鐘的主要小說家之一。中篇小說《不安定的靈魂》中的“我”——孫樹立在愛情上有過三次移情別戀,多次易地逃避愛情的牽繞,總是一個不安定的靈魂。作品借主人公這種飄忽不定的心情,傾瀉郁結為情懷。作者善于用第一人稱的創作手法,寫出真實感受,令讀者感到格外真實可信。在帶有自傳體的短篇小說《悼》、《See!……》等篇章中,也取同樣寫作手法。這一時期的作品多具濃重的傷感情調。20世紀30年代末,小說《古老的故事》中的蘇幼旃夫婦的悲慘遭遇,很容易使人聯想到魯迅先生《傷逝》中的涓生和子君的命運,這說明其作品已經開始走向現實主義。

解放後,陳翔鶴歷任川西文教廳副廳長、川西文聯副主席、四川省文聯副主席、四川大學教授、中國作家協會理事。先後任《文學遺產》和《文學研究季刊》的主編和《文學評論》常委編委等職。 陳翔鶴小傳 中篇小說 不安定的靈魂 短篇小說 茫然 幸運 斷箏 See! 悼 西風吹到了枕邊 瑩子 姑母 他 轉變 獨身者 給南多 古老的故事 傅校長 一個紳士的長成 散文 我所見的魯迅先生 為偉大的靈魂而歌 郁達夫回憶瑣記 關于《沉鐘社》的過去現在及將來 北平的春天 戲劇 聖誕節夜 落花 雪宵

狂飆之夜 沾泥飛絮 陳翔鶴主要著作書目 中國現代文學,一般指1919年五四運動前後至1舛9年新中國建立這一階段的文學,其間跨度有30年左右。30年在一個國家文學發展的歷史上不過忽然而已,然而這30年的文學史卻是不可忽視的。在驚天動地的時代巨變、中西文明的踫撞與交融、尋覓人生的辛苦遭逢中,不僅產生了許多偉大的作家和傳世之作,而且其文學主潮,從那時起,就為今天的中國文學積攢著激情和趨向,成為了今天中國文學的前奏。最早,五四新文學運動成為了新民主主義革命的先聲。這一時期的文學,不僅以白話文的倡導推進了文學向人民群眾和現實生活的回歸,而且在作品內容上,也和舊民主主義文學

風貌迥異,即高舉徹底反帝反封建的革命大旗。其中尤以新文化運動的偉大旗手魯迅的創作影響巨大,一批優秀作家以其豐厚的創作實績,推動了寫實主義和浪漫主義創作流派的形成,為中國現代文學的發展做了偉大的奠基與開創。隨著無產階級革命文學作為口號提出並形成運動,特別是隨著中國左翼作家聯盟的成立,中國現代文學的主潮,越來越成為新民主主義革命不可分割的組成部分。許多作家直接間接地受到革命思想的洗禮,開始自覺地把文學作為無產階級革命斗爭的武器。“左聯”以外的進步作家,亦因其堅持人民的立場和現實主義創作道路,同樣成就斐然,融會成進步的文學洪流,推動中國現代文學進入成熟階段,使那時的文學呈現出繁榮、復雜、豐沛的格局。

“七七”事變以後,家國危殆的局面更加激發了作家感時憂國的情懷。隨著解放區的創立和發展,解放區文藝運動也蓬勃高漲。毛澤東同志在延安文藝座談會上的講話制定了革命文藝運動的路線和政策,深刻回答了“五四”以來革命文學發展過程中長期存在的一系列問題。貫徹毛澤東文藝路線的結果,使解放區文學藝術的各個方面都呈現出一片嶄新的氣象。與此同時,“國統區”的文學,雖然環境和條件均和解放區不同,但進步文藝界在鞭撻黑暗呼喚光明方面同樣高潮迭起,奔涌著走向新中國,走向人民文藝的偉大會師。 每一個選家的心中,都有一部自己的“中國現代文學史”,見仁見智,可以闡釋、討論、爭論,甚至勢不兩立。其實,或許正因為選家迭出、

見解紛紜,才給讀者一個判斷、選擇、最終形成自己獨立見解的機會。因此我以為,絕不可自詡本叢書如何高超于別人之上。不過,由于中國丙工文學館自身的一些優勢以及本書編選過程的一些特色,我以為,這次我們編選的“中國現代文學百家”叢書還是有以下優長︰ 其一,編選者具有相當的權威性。本叢書由中國現代文學館直接出面,組織全國最權威的研究專家參與編選,這樣就保證了本叢書的學術質量。 其二,規模最宏大。本叢書在品種數量上是目前為止最為宏大的中國現代文學作品書系。這次所選的108位作者,都是經過專家學者一再篩選分析然後才確定下來的,除了我們過去一直注重的主流作家之外,還兼顧了很多過去曾經被忽視卻

成就較高、自成特色的非主流作家的作品。我們認為,這有利于廣大讀者更客觀、更全面地了解中國現代文學。 其三,版本最原始。本叢書所選作品,基本上都以該作品初版版本為依據。眾所周知,有不少知名作家在政治運動的風浪中曾對自己的代表作進行了違心的修改。恢復這些代表作的原貌,是對文學史原始資料的保存,將為研究作家的思想和創作道路,提供有力的幫助。 其四,編校較嚴謹。本叢書此次出版,不論是在裝幀形式上,還是在文字編校上。都本著一絲不苟的原則,從嚴把關,以保證送到讀者手中的圖書是合格的、值得珍藏的圖書。 相信這套“中國現代文學百家”叢書不會使讀者失望。 是為序。

趙雲信仰與傳說研究-以中國與臺灣為考察範圍

為了解決四川省重慶市 的問題,作者葉威伸 這樣論述:

趙雲為現今家喻戶曉的三國歷史名將,但在陳壽《三國志•蜀書•關張馬黃趙傳》中的描述極為簡短,隨後裴松之做注才稍微豐富他的生平功業;及至羅貫中《三國志通俗演義》,趙雲的歷史與藝術形象方提升到了至高的地位。然而,自明清以後,受到《三國演義》傳播、戲曲及民間說話藝術等影響,各地開始出現崇祀趙雲的祠、墓與相關遺跡、紀念物,說明趙雲在某些地區受到地方官員及仕紳百姓的重視與崇拜,而趙雲的民間傳說也隨之發展、增多。從明、清現存方志的祠祀、壇廟等諸志中,可以發現趙雲祠廟的分布並不廣,大多仍以歷史、《三國演義》或民間傳聞趙雲足跡曾屢及之地為主,其中以河北正定、湖南桂陽及四川大邑等地對趙雲信仰較為興盛。在趙雲未曾

到訪的臺灣,亦有兩間始建於清代的子龍廟,早在同治年間纂輯出版的《臺灣府輿圖纂要》中有即以兩處以「子龍廟」為名的村莊名,正足以說明兩廟應於清中葉以前即已建廟而後因廟而成庄。至於趙雲的民間傳說,在明、清方志中雖僅有湖北當陽〈當陽草〉及四川大邑〈漢趙順平侯顯靈退敵〉兩則傳說,但在近代出版的三國傳說故事集及中國民間文學集成各地分卷中,卻有以清代方志記載的古蹟或地名發展成的風物傳說,如當陽的子龍街、太子橋與〈趙子龍單騎救主系列傳說〉,桂陽的萬軍泉與〈趙雲取桂陽〉及成都的子龍塘與〈子龍塘街〉等。而除了古蹟衍生的風物傳說外,各地開始亦出現不同型態特色的傳說:在湖北、湖南、四川成都與重慶等地的相關傳說大抵延續

《三國演義》、戲曲故事發展,或以歷史為依據而自行衍生;四川大邑與臺灣則因其墓、廟,多為靈顯、建廟的主題式傳說;至於河北正定與臨城,不僅發展趙雲年少事跡傳說,還廣泛蒐錄、講述並移植、編寫各種傳說,將傳說歸諸於趙雲,使其成為箭垛式傳說人物。本文從歷代地理志、明清現存方志、各地民間傳說故事集,並配合田野調查,來蒐集整理各地趙雲祠墓、遺跡紀念物和民間傳說等資料,並予以釐清並考證其歷史源流,不再局限以往僅從史傳、小說或戲劇表演藝術等面向來論趙雲,而是著重在民眾視角中的趙雲,以及了解人們如何形塑對趙雲的「歷史記憶」。因此本研究梳理了中國與臺灣各地趙雲民間信仰與傳說的發展情形;更體現走出經典的趙雲,仍在民間

信仰與傳說中不斷持續演化與增長的文化價值。

四川省重慶市的網路口碑排行榜

-

#1.国网四川省电力公司 - 国家电网

媒体聚焦 · 9月22日,国家电网四川电力(南充)连心桥共产党员服务队队员来到南充市营山县三星工业园区,为客户宣传【详细】. 2021-09-24 南充公司:上门服务当好贴心“电 ... 於 www.sc.sgcc.com.cn -

#2.四川省と重慶市、連携して水素産業の発展目指す(中国)

中国の四川省と重慶市政府は11月30日、四川省成都市と内江市、重慶市の九龍坡区で、「成渝水素回廊」構想開始と水素燃料トラック使用開始の式典を開催 ... 於 www.jetro.go.jp -

#3.中國重慶

重慶一日遊行程: 重慶市內一日遊(長江索道& 山城步道& 李子壩& 磁器口& 兩江 ... 重慶市的地理位置重慶市位於中國四川省東部、長江上游,地處丘陵地帶,由於多山多霧 ... 於 www.artexchange.me -

#4.四川省雅安市委黨史研究室赴重慶市江津區學習調研黨史工作

為深入貫徹習近平總書記在2020年中央財經委員會第六次會議上關於推動成渝地區雙城經濟圈建設重要講話精神,落實四川省委黨史研究室和重慶市委黨史研究 ... 於 www.dswxyjy.org.cn -

#5.中国西部地区惟一的直辖市 - 外交部

因此,重庆市在中国社会发展历程中所肩负的历史使命,特别是在实施西部大开发战略 ... 重庆东临湖北省和湖南省,南靠贵州省,西面、北面与四川省相连,东北角同陕西省 ... 於 www.mfa.gov.cn -

#6.四川省重慶市合川縣有哪些鄉鎮 - 貝塔百科網

四川省重慶市 合川縣有哪些鄉鎮,1樓努力至美好總共有23個鄉鎮,詳細如下所示重慶合川區下轄7個街道辦事處23個鎮合陽城街道辦事處釣魚城街道辦事處南津 ... 於 www.beterdik.com -

#7.重慶市景點地圖 - 旅遊王

重慶市 位於中國四川省東部、長江上游,地處丘陵地帶,由於多山多霧因此有『山城』、『霧都』的別稱,冬暖夏熱的天氣成為長江三大火爐之一,春夏之交夜雨興盛,因此 ... 於 www.travelking.com.tw -

#8.重庆百货大楼股份有限公司

重庆 百货大楼股份有限公司百货事业部组建于2012年,由原重百、新世纪百货百货业态整合而成。截止2020年底,百货事业部在重庆、四川、贵州、湖北等省市开设了综合卖场54 ... 於 www.e-cbest.com -

#9.新京報:改個“四川省重慶市”到底有多難?--評論

在全國清查一下,究竟還有多少“辦証難”,特別是“壓箱底”問題,該清理的清理,該整頓的整頓。 近日,因戶口簿上注明是重慶直轄前的“四川省重慶市”, ... 於 cpc.people.com.cn -

#10.重庆和四川成都本是同根生,分家后成冤家 - 腾讯网

人们常说这两个城市之间存在着剪不断理还乱的复杂关系。 重庆直辖前的四川省. 重庆市和成都市都在四川盆地里面,相当长的时间都是在一个四川省 ... 於 new.qq.com -

#11.四川省和重庆市的关系如何? - 知乎

直辖前,四川从重庆釜底抽薪了很多优质资源。比如当年重庆体校的好苗子都被四川抽走,这直接导致即使直辖后这么多年,重庆在全运会上几乎没有成绩。 於 www.zhihu.com -

#12.四川省卫生健康委员会

省卫生健康委宋世贵副主任带队调研成都市双流区... 国务院@你有建议,来这里留言. 於 wsjkw.sc.gov.cn -

#13.四川地區:行政區劃,川峽四路,四川省,重慶市,區域概念,概念綜述 ...

四川地區行政區劃,川峽四路,四川省,重慶市,區域概念,概念綜述,四川盆地,川西高原,漢中盆地,長江三峽,雲貴高原, 於 www.newton.com.tw -

#14.重慶與四川為什麼分開了? - 老驢網

歷史上,重慶與四川多次分開。最近的一次是在1997年,全國人大通過了將原四川省重慶市、萬縣市、涪陵市、黔江地區合併設立重慶直轄市的議案;同年, ... 於 raolve.com -

#15.【大陸尋奇#1830】玩轉山城魅力-四川重慶20190901 #萬象重慶

萬象重慶(十一) 重慶市 ,簡稱"渝",別名"山城"、"霧都"、"橋都"等,其中又以"山城"揚名,這趟特別請一位重慶辣妹子徐翔,帶著我[們走街串巷;重慶, ... 於 www.youtube.com -

#16.20多年前有3座城市,從四川「劃入」重慶,如今發展得如火如荼

重慶市 ,位於四川盆地的西南部,是中國最年輕的直轄市,可如果仔細對比北京、天津、上海、 ... 成都府是四川省最大的城市,也是四川省的省會城市。 於 ppfocus.com -

#17.重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司 - MoneyDJ理財網

SZ)位於重慶市涪陵區,2008年3月底由重慶市涪陵榨菜集團有限公司(原:四川省 ... 在大陸的產品市佔率約13.69%,榨菜醃菜製品為大陸市佔率第一,佔公司 ... 於 www.moneydj.com -

#18.四川省重慶市有哪些縣 - Touch Group

因此,四川省轄域在民國時期有三次縮小。民國36年(1947年)全省土地面積為303,318平方公里。轄境包括今四川省大金川河流及寶興、蘆山、美姑、昭覺等縣以東地區,重慶市大 ... 於 www.touchgroup.me -

#19.中國旅遊地圖攬勝-重慶南川

通過中國旅遊地圖來看中國的旅遊景點,領略中國大好河山。第二十二篇重慶重慶市:簡稱「渝」。位於四川省東南部,長江、嘉陵江匯合處。以低山丘陵為主,中亞熱帶濕潤 ... 於 chinahot.org -

#20.至四川省重慶市辦理「個人旅遊及農業推介會」

至四川省重慶市辦理「個人旅遊及農業推介會」. 服務機關:臺中市政府農業局. 姓名職稱:運銷加工科長陳柏宏. 派赴國家:中國大陸(四川省重慶市及成都市). 於 rdnet.taichung.gov.tw -

#21.妖風啊!重慶小夥被大風吹起離地近三米 - 中華看點

重慶市 氣象台4月12日12時54分發布強對流天氣臨近預警,預計未來2小時內萬州區、雲陽縣、巫 ... 延伸閱讀:四川重慶暴雨安嶽突現13級狂風伴隨暴雨冰雹. 於 m.china.com -

#22.重庆与四川本是两“兄弟”!为何1997年重庆单飞!与四川分家?

本期地理知识介绍:重庆市,位于四川盆地的西南部,是中国最年轻的直辖市。与其紧邻的四川省经常会被拿出来比较,都说川渝一家亲,而如此亲密的兄弟,为何重庆为何要与 ... 於 www.bilibili.com -

#23.四川省成都市與重慶市是什麼關係?並不是大家認為的那樣!

2018年11月14日 — 重慶以前是屬於四川省下轄的一個計劃單列市(副省級), 在重慶未直轄之前,重慶和成都(副省級省會)的關係就像廣東省的深圳(計劃單列市)和廣州( ... 於 kknews.cc -

#24.重慶市概要

1929年 重慶市が成立 1937年 国民党政府が戦時首都として遷都 1949年 中華人民共和国成立、中央直轄市 1954年 四川省管下に編入 於 www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp -

#25.川大智胜

四川 川大智胜软件股份有限公司(Wisesoft Co., Ltd.)成立于2000年11月,2008年6 ... 公司先后获得国家科技进步一等奖1项、二等奖4项,国家技术发明二等奖1项,省部级 ... 於 www.wisesoft.com.cn -

#26.四川一個村子裡住著重慶人:有人一輩子沒去過重慶 - 愛伊米

這個村子,叫天子村(準確地說,是天子村5組、6組)。天子村位於四川省廣安市武勝縣清平鎮,面積有3000多畝,有600餘名村民。它的四周,都是四川轄區。然而,這個村子卻 ... 於 iemiu.com -

#27.中國重慶武隆|看重慶市景最棒的地點推薦:鵝嶺公園

站在重慶市的制高點鵝嶺公園,俯瞰渝中半島、長江和嘉陵江整個重慶市景, ... 鵝嶺公園原為四川總督的私人別墅,是重慶最早的私家園林,現在是當地 ... 於 imccp.com -

#28.四川省與重慶市將聯合申辦2032年奧運 - 新頭殼Newtalk

中國已由北京舉辦過2008年夏季奧運,而北京與張家口則將聯合舉辦2022年冬季奧運。 綜合澎湃新聞及成都市官媒紅星新聞今天報導,四川省政府官網20日公布一 ... 於 newtalk.tw -

#29.四川省直轄市有哪些 - Natashaho

1997年6月18日,原重慶市、萬縣市、涪陵市和黔江地區等4個地級行政區從四川省劃出組成新的重慶直轄市後,原川東地區今大部都屬於重慶直轄市。2006年之後,四川省又基於地理 ... 於 www.natashahoare.me -

#30.四川省重慶市

重慶市 的地理位置重慶市位於中國四川省東部、長江上游,地處丘陵地帶,由於多山多霧因此有『山城』、『霧都』的別稱,冬暖夏熱的天氣成為長江三大火爐之一,春夏之交夜 ... 於 www.clubduesst.co -

#31.四川省稱與重慶申辦2032年奧運重慶:不知情| 兩岸 - 中央社

中國已由北京舉辦過2008年夏季奧運,而北京與張家口則將聯合舉辦2022年冬季奧運。 綜合澎湃新聞及成都市官媒紅星新聞今天報導,四川省 ... 於 www.cna.com.tw -

#32.四川省重慶市2019年前管轄範圍有那幾個縣有幾個區 - 多學網

四川省重慶市 2019年前管轄範圍有那幾個縣有幾個區,1樓孔雀丫丫常說的九區十二縣市區市中區江北區南岸區沙坪壩區九龍坡區大渡口區郊區北碚區南桐礦區雙 ... 於 www.knowmore.cc -

#33.重慶四川省

1955年,撤銷西康省,金沙江以東劃歸四川省。 重慶市的地理位置重慶市位於中國四川省東部、長江上游,地處丘陵地帶,由於多山多霧因此有『 ... 於 www.ambassaran.co -

#34.重慶是四川省的嗎? - 雅瑪知識

重慶市 是否在四川省境內 ... 1997年3月14日,經八屆全國人大五次會議審議批准,重慶恢復為中央直轄市,於1997年6月18日正式掛牌。重慶成為繼北京、天津、 ... 於 www.yamab2b.com -

#35.重庆市前后三次成为直辖市,与四川省,到底属于什么关系?

而且四川省的省会成都和重庆市位于两个大盆地的中心,按照古代并不发达的交通模式,这两个盆地几乎是相互独立的。从文化上来说,虽然四川与重庆两个地区的 ... 於 3g.163.com -

#36.重慶市是四川的首都嗎- 經驗知識 - 知知馆- 家常美食

重慶市 是四川的首都嗎內容:四川,簡稱川或蜀,省會成都。重慶,簡稱渝或巴,是中華人民共和國直轄市、國家中心城市、超大城市、國際大都市, ... 於 zhizhiguan.com -

#37.落实新时代普通高中“双新”建设重庆复旦中学打造课例展示的 ...

重庆市 渝中区普通高中新课程新教材实施国家级示范区课例展示活动——重庆 ... 成都市教科院高中数学教研员、四川省特级教师、成都市学科带头人、正高级 ... 於 education.cqnews.net -

#38.渝h是重慶哪裡的車牌:重慶市(一個直轄市) - 爵士範

重慶 的製造業極為發達,不僅是我國國內地位極高的製造業基地,同時其地理位置十分優越。重慶位於西南部,原屬於四川省,後獨立成為直轄市,與西南地區的各 ... 於 m.jueshifan.com -

#39.四川重慶地圖-新人首單立減十元-2022年3月 - 淘寶

西南地區公路裏程地圖冊—四川省、重慶市(2022版) ... 四川重慶自駕遊地圖冊2020年新版四川省重慶市交通旅遊地圖集中國分省自駕遊路線公路裏程國道縣道旅行規劃高清 ... 於 world.taobao.com -

#40.重慶為什麼要與四川分開? - 壹讀

四川省 人口太多,市區縣的管轄是政府工作的大問題,城市管理對於一座城市的發展至關重要,管理的好就會加快城市發展,管理不到位會直接影響城市發展。 於 read01.com -

#41.重庆市社科规划“成渝地区双城经济圈建设”重大项目申报通知

一、本次课题属于省级重大课题,立项总数四川、重庆各为10项左右,每项资助金额5万元。 二、申报单位与个人须按照《 ... 於 skc.cqu.edu.cn -

#42.重慶市副市長王立軍案牽動中共高層鬥爭 - 法務部調查局

川藏公路是四川省最早入藏的公路,被定為318國道。據文獻記載:這條公路從1950年起動工,從成都經雅安,翻過二郎山,循著古代茶馬古道的. 於 www.mjib.gov.tw -

#43.重慶餐廳氣爆「被夷為平地」釀16死出動50輛車救援

《新京報》報導,中國四川省重慶市武隆區鳳山街道辦事處餐廳於7日12時10分坍塌,多人受困,疑似是燃氣洩漏... 於 www.upmedia.mg -

#44.香港駐成都經濟貿易辦事處-省/市/自治區相關網站

四川省 · 重慶直轄市 · 陝西省 · 貴州省 · 青海省 · 西藏自治區. 於 www.cdeto.gov.hk -

#45.成都住房公积金管理中心 - 成都市人民政府

情系公积金互助安居梦— —写在四川省住房公积金累计缴存额突破... 於 cdzfgjj.chengdu.gov.cn -

#46.重慶_百度百科

重慶 ,簡稱“渝”,別稱山城,是中華人民共和國省級行政區、直轄市、國家中心城市、超大城市,國務院批覆確定的國家重要的中心城市之一、長江上游地區經濟中心、國家重要 ... 於 baike.baidu.hk -

#47.揭秘戰略前沿川渝高竹新區的「改革密碼」|川越這5年 - 全网搜

四川省 委明確表示:「支持廣安深化川渝合作示範區建設,探索跨省域一體化發展。」在舉國關注下,2020年12月,由四川省政府、重慶市政府共同批准的川渝高竹 ... 於 sunnews.cc -

#48.重慶市- 教育百科

城市名。位於大陸地區長江和嘉陵江匯流處,工商業發達,為四川省水陸交通中心。抗日戰爭時,國民政府西遷至此,定為戰時首都,戰後還都南京,仍以重慶為陪都。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#49.辭典檢視[重慶市: ㄔㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˋ ㄕˋ] - 國語辭典

城市名。位於大陸地區長江和嘉陵江匯流處,工商業發達,為四川省水陸交通中心。抗日戰爭時,國民政府西遷至此,定為戰時首都,戰後還都南京,仍以重慶為陪都。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#50.【満席御礼!】超食べ歩き第四弾・麻辣を極める、四川省と ...

便利になった反面、見落とされるのが成都から重慶の間の街たち。実はこの間の場所に素晴らしい地方料理が隠れています。 例えば. 四川省内江市隆昌の羊肉、红烧鸭; 重慶 ... 於 meiweisichuan.jp -

#51.四川有哪些地區 - Buuchau

華中四市包括: 上海市、 南京市、 漢口市(今武漢市)和重慶市. 華中七省包括: 江蘇省、 浙江省、 安徽省、 江西省、 湖北省、 湖南省和四川省. 於 www.buuchau-chau.me -

#52.四川重慶遭暴雨冰雹襲擊安岳現13級狂風

四川民眾形容,冰雹有鴿子蛋大小,狂風還掀掉了樓頂鐵皮棚。 4月11日晚20時到23時,四川省資陽市安岳縣出現短時強降水並伴有大風、 ... 於 www.epochtimes.com -

#53.重慶有什麼省 - Mdsulja

1940年12月,重慶成為永久陪都,劃離四川省,四川成為戰時的直隸省。1945年 ... 中國農業農村部新聞辦公室今天公布,重慶市酆都縣興義鎮排查出一起生豬非洲豬瘟疫情。 於 www.mdsuljara.me -

#54.最新工作職缺 - 104人力銀行

重慶市. 重慶市. 廣東省. 廣東省廣州市; 廣東省韶關市; 廣東省深圳市; 廣東省珠海市 ... 四川省. 四川省成都市; 四川省自貢市; 四川省攀枝花市; 四川省瀘州市 於 m.104.com.tw -

#55.重庆是怎样从四川分离成为直辖市的 - 网易

合计三市二十八县,面积8万多平方公里,囊括1760万人口。 四川省、湖北省和“三峡省”. 然而,筹备中的三峡省与当时的其他省份相比, ... 於 www.163.com -

#56.11月5日下午3時起曾到四川省、河南省和重慶市相關區域人士 ...

新型冠狀病毒感染應變協調中心(下稱“應變協調中心”)宣佈,因應四川省、河南省和重慶市的疫情變化,衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條 ... 於 www.gov.mo -

#57.四川省重慶市美麗華旅遊 - VQPB

5/1/2021 · 人民網重慶1月5日電(陳琦,黃軍)近日,重慶市政府網發布《重慶市人民政府四川省人民政府關於同意設立川渝高竹新區的批復》(以下簡稱《批 於 www.crossbordenning.co -

#58.中國大降溫四川安岳13級狂風汽車被泡樹木颳倒(視頻)

在降溫的同時,四川、重慶、河南均出現雷雨、大風、冰雹、短時強降水等強對流天氣。 ... 綜合其他陸媒報導,11日,四川降水量最大出現在資陽市安岳縣城區, ... 於 www.ntdtv.com -

#59.重慶市的屬於哪個省

和北京上海天津一樣,是直轄市,行政級別與省是一樣的,所以不能說是屬於哪個省!!說白了重慶市的市長與四川省的省長官一樣大!!! 4樓:怡康華庭. 於 www.bees.pub -

#60.四川與重慶的區劃調整,四川省3個地級市,為何劃入重慶

今天,我們聊一下四川省。1997年,四川省一口氣撤銷了涪陵市、萬縣市和黔江地區的行政編制。 ... 今天,我們聊聊四川省與重慶市之間的行政區劃調整。 於 www.nanmuxuan.com -

#61.重慶市[2008年郭柯宇、何國峰主演電影]

1952年6月,經過2年的突擊式修建,連線四川省省會成都與當時的中央直轄市重慶的成渝鐵路完工,這是中華人民共和國時期修建的第一條鐵路線。西南 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#62.萬縣老照片:曾屬於四川省,如今屬重慶市 - 今天頭條

白水溪位於新田鎮,因在注入長江口處有長約300米,寬約30米的斜坡巨石,溪水流經此處,水花飛濺,宛如瀑布,潔白如雪,光亮如珠,瞬息之間, ... 於 twgreatdaily.com -

#63.原來四川這麼有文化… - 頭條匯

川主是流行於中國巴蜀地區(四川省及重慶市一帶)以及其它巴蜀移民聚居地的重要民間信仰,起源於唐朝及之前四川地區對於秦蜀郡太守李冰及二郎神的信仰 ... 於 min.news -

#64.[問卦] 重慶市是個怎麼樣的直轄市? - 看板Gossiping - 批踢踢 ...

中共直轄市之一的重慶市面積82300平方公里大概是台灣的2倍多大人口約3200萬人下轄26個 ... 噓sunsam: 四川省獨立出來的市 1.165.218.155 12/22 23:16. 於 www.ptt.cc -

#65.邛崃市人民政府门户网站

2022-03-29 邛崃市人民政府办公室关于印发2022年《政府工作报告》目标任务责任分解方案的通知 ... 北京市 · 上海市 · 天津市 · 重庆市 · 四川省 · 河北省 · 山西省 ... 於 www.qionglai.gov.cn -

#66.萬盛-重慶市區名 - 華人百科

民國時期,區境分必貴州省桐梓縣及四川省第八行政督察區南川縣、第三行政督察區綦江縣。中華人民共和國成立後,區境分屬貴州省遵義專區桐梓縣四川省涪陵專區南川縣、江津 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#67.重慶地理,中國 - Also see

由於這種自然保護,中國許多工廠遷至重慶,並迅速發展成為重要的工業城市。 4)1954年,該市成為中華人民共和國四川省的一個副省級城市。 然而,1997年3月14日 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#68.重慶市文化和旅游研究院接受四川一批走馬民間故事學術史料捐贈

四川省 在編撰三套集成《中國民間故事集成》《中國歌謠集成》《中國諺語集成》四川卷時,先後組織上萬人次參與,歷時20年的辛勤耕耘,普查、搜集、整理了 ... 於 www.mct.gov.cn -

#69.四川省重慶市巴縣接龍區訣罡密譜彙編 - 南天書局

中國傳統訣罡密譜彙編(1)—四川省重慶市巴縣接龍區訣罡密譜彙編 · 定價: NT2,500 · 售價: NT2,125 (85折). 於 www.smcbook.com.tw -

#70.四川省重慶市巴縣接龍區漢族的接龍陽戲:接龍端公戲之一 - 誠品

作者, 胡天成. 出版社, 台灣學生書局有限公司. 商品描述, 四川省重慶市巴縣接龍區漢族的接龍陽戲:接龍端公戲之一:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值, ... 於 www.eslite.com -

#71.國務院關於同意四川省調整重慶市行政區劃的批覆 - Wikisource

四川省 人民政府:. 你省《關於調整重慶市行政區劃的請示》(川府發〔1994〕152號)收悉。現批覆如下:. 一、同意擴大重慶市市中區、江北區、南岸區、 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#72.內地多地暴雨下冰雹四川逾10人遭風中雜物擊傷 - 東網

四川、遼寧、河南、河北、重慶等地周一(11日)出現極端天氣,其中在四川省突然出現強風暴雨,資陽市安岳縣更下起如鴿蛋般大小. 於 hk.on.cc -

#73.重庆市是哪个省(四川省和重庆市原本是一家人)

目前,中国有四个直辖市,即北京、上海、天津和重庆。重庆是最新的直辖市,1997年从四川省分离出来。在此之前,重庆一直隶属于四川省。 於 www.tgcci.com -

#74.湖北省張家界市?四川省重慶市?中紀委發聲:公文出錯事非小

「湖南省張家界市」寫成「湖北省張家界市」,錯將重慶市重新「劃歸」四川省......近日,接連出現明顯差錯的公文,引發網友不滿。 於 www.hkcd.com -

#75.重庆市与四川省合并以后,1997年,为何重新成为了直辖市?

在1954年已经被撤销了直辖市地位,重新划入了四川省关系。截止清朝统治的中期,重庆的城市规模和人口数量都很有限,成都府则是四川省最大的城市。 於 www.sohu.com -

#76.請不要再說“重慶省”了

當時的四川省人口過多,常住人口超過1.1億人,戶籍人口1.2億多人,相當於英國再加上法國 ... 下面,我來給大家講講“重慶市”為何不能說成是“重慶省”。 於 www.gushiciku.cn -

#77.中國傳統訣罡密譜彙編(1)四川省重慶市巴縣接龍區訣 ... - 蝦皮購物

出版社:南天書局作者:王秋桂主編出版日:1999/1/1 ISBN: 9789576385124 裝訂方式:精裝198x267mm 頁數: 565 定價: NT$ 2500元購買中國傳統訣罡密譜彙編(1)四川省重慶市巴 ... 於 shopee.tw -

#78.四川省和重庆市原本是一家人,1997年,为何会大分家?

从地图上来看,四川省和重庆市属于两个完全不同的盆地。在盆地里,土地肥沃、适合生活。从春秋战国时期,四川和重庆就不是一家人。四川省当时属于蜀国, ... 於 k.sina.cn -

#79.南充屬於重慶嗎,重慶屬於四川嗎? - 迪克知識網

南充屬於重慶嗎,重慶屬於四川嗎?,1樓nt輪迴南充市處在四川省東北部嘉陵江中游,由於處在充國南部得名管轄3個區順慶區高坪區嘉陵區5個縣西充縣南部縣 ... 於 www.diklearn.com -

#80.西南地區公路里程地圖冊︰四川省、重慶市2013全新升級版

書名:西南地區公路里程地圖冊︰四川省、重慶市2013全新升級版,語言:簡體中文,ISBN:9787114095290,頁數:56,出版社:人民交通出版社,作者:本社編, ... 於 www.books.com.tw -

#81.重慶市- 維基百科,自由的百科全書

1891年,重慶成為四川省內乃至中國西部地區最早對外開埠的通商口岸。1929年,重慶正式建市。抗日戰爭時期,國民政府定位於四川省的重慶為戰時首都和永久陪都,重慶同 ... 於 zh.wikipedia.org -

#82.广安:全域全程全力融入重庆都市圈,加快建成川渝合作示范区

2021年12月27日,四川广安和重庆渝北联手共建的川渝高竹新区管理机构揭牌。 ... 不久前,川渝两省市审议通过支持新区改革创新发展28条政策措施。 於 sichuan.scol.com.cn -

#83.我校領導拜訪四川省、重慶市教育考試院 - 澳門城市大學招生 ...

本次訪問受到了四川省教育考試院劉敏院長、丁念友書記、冉啟銀副院長和重慶市教育考試院張勇華副院長等領導的熱情接待。雙方就招生宣傳、教育合作方面進行了座談,陳協理副 ... 於 ado.cityu.edu.mo -

#84.四川瀘縣規模6地震重慶成都有感 - Yahoo奇摩

地震發生後,應急管理部黨委委員、中國地震局黨組書記、局長閔宜仁在局應急指揮大廳,與四川省地震局、重慶市地震局、中國地震台網中心進行視訊連線, ... 於 tw.yahoo.com -

#85.重庆市、四川省 - LAMOST

重庆市重庆市 简称渝。位于我国西南地区东部,长江上游,春秋战国时为巴国地。隋唐属渝州。抗日战争时期为国民党政府陪都。1997年以原四川省重庆、万县、涪陵3地级市和 ... 於 www.lamost.org -

#86.四川省|重慶市工作職缺/工作機會-2022年3月-找工作就上 ...

幸福企業徵人【四川省|重慶市工作】跨境電商英文專員、跨境電商日文專員、跨境電商韓文專員、環境清潔人員、家事服務人員、麻古-儲備幹部等熱門工作急徵。1111人力 ... 於 www.1111.com.tw -

#87.墊江縣, 重慶市, 中國每日天氣 - AccuWeather

鄰水縣, 四川省 ; · 重慶, 重慶市. © 2021 AccuWeather, Inc. 版權所有。「AccuWeather」和 ... 於 www.accuweather.com -

#88.地域編⑤:西南地区(重慶市、四川省、貴州省 - 国際協力銀行

特に成都、重慶、西安は 20 年間で大きく変化したと言われている。 成都は西部地域の重要な中心都市となり、四川省の優位性のある資源の集積地でもある。重. 於 www.jbic.go.jp -

#89.重庆市台办主任陈全考察四川成都台资企业 - 中国台湾网

重庆市 台办主任陈全一行日前到成都市台资企业考察,推动川渝对台工作一体化发展。 ... 四川省台办副主任张军、二级巡视员刘浩等陪同参观考察。 於 www.taiwan.cn -

#90.薄熙來的政治奪權大戲已經落幕? - 今周刊

升格為直轄市的重慶,抵死不承認自己是四川人;而作為四川省會的成都市,則鄙視忘了四川老本的重慶。重慶與成都相互爭搶資源,不論在中央預算、政治宣傳, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#91.重慶是四川盆地內的城市嗎?四川盆地內主要城市有哪些?

四大盆地本文主要介紹的是四川盆地的地理範圍及城市,並不是特指四川省和重慶市的行政區域. 於 ealou.com -

#92.重慶とは - コトバンク

日本大百科全書(ニッポニカ) - 重慶の用語解説 - 中国、西南地方の東北部にある市。四川(しせん)省に属していたが、1997年に中国4番目の政府直轄市(省と同格)となっ ... 於 kotobank.jp -

#93.重庆市财政局四川省财政厅关于开展2021年重庆市高端会计 ...

重庆市 各区县(自治县)财政局,两江新区、重庆高新区、万盛经开区财政局,四川省各市(州)财政局,各省(市)级相关部门,各有关单位: 为贯彻落实 ... 於 czj.cq.gov.cn -

#94.四川省有哪些市.

今天算長見識了截止2016年10月,四川省一共有18個地級市,分別為:成都市、綿陽市、自貢 ... 四川省,位于中國西南地區的一個省份,1997年之前包括今四川省和重慶市。 於 www.lauranesaliou.me -

#95.重慶_中國政府網

新中國成立後,先後為中央直轄市、四川省轄市、國家計劃單列市。重慶市是中國中西部地區唯一的直轄市,是國家重要中心城市、長江上遊地區經濟中心、重要現代製造業 ... 於 big5.www.gov.cn -

#96.四川省重慶市

四川省重慶市. Get Directions. 78 people checked in here. Country/Region. Page transparency. Facebook is showing information to help you better understand ... 於 m.facebook.com -

#97.重慶市簡介

重慶市 位於川鄂兩省之間的長江三峽西段,嘉陵江與長江匯流處,因嘉陵江古稱渝水,故簡稱渝。重慶已有3000多年的歷史,歷史上曾為江洲、巴郡、楚州、渝州、恭州。 於 www.travel104.com.tw