四川 佛學院的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦宋智明寫的 佛法教觀入門 和ChögyalNamkhaiNorbu的 夢瑜伽與自然光的修習都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自華夏出版有限公司 和橡樹林所出版 。

輔仁大學 宗教學系 鄭志明所指導 沈家弘的 當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例 (2021),提出四川 佛學院關鍵因素是什麼,來自於大甘露門施食要集、佛教儀式、施食、法華寺、劉智雄(劉祖基)、釋真常。

而第二篇論文玄奘大學 宗教與文化學系碩士班 黃運喜所指導 林慧婷(釋智永)的 〈大唐三藏聖教序〉與〈述聖記〉之研究—兼論書法藝術與佛禪之關係 (2021),提出因為有 聖教序、玄奘法師、唐太宗、書法藝術、大乘止觀的重點而找出了 四川 佛學院的解答。

佛法教觀入門

為了解決四川 佛學院 的問題,作者宋智明 這樣論述:

佛陀因人而說法,佛法因人而弘揚;佛法不離人間,人間更因佛法而祥光。佛法的真義要藉人的悟智去實踐,方能生發出生命力。因此,由佛法而流布出的任何一個宗派,都是有成就的大德,以其在智慧願力的作用下,為了適應時代眾生的根機而善巧設立的方便,使有緣眾生就路還家。所以當我們在得到天台教觀啟示的同時,更應根據自己的因緣關係去實踐佛法:如因天台而修止觀的入道;或「教在天台,行歸凈土」;或「台密一致,融通不二」,或「台禪一體,頓漸並行」等等,均可因人而異,藉法入道。

四川 佛學院進入發燒排行的影片

一座座藏於峽谷之中的紅色木屋,一個個披著紅色袈裟的出家人身影,色達紅,令人一看難忘。在外地人眼中,它一直非常神秘 - 除了因為濃厚的宗教色彩,亦牽涉到種種傳聞,與政治扯上關係。這次親身到達漫天流言之下的色達,發現色達反倒是個忘卻山谷。在佛念籠罩之下,這裡是城市人反思自我的一個空間。

#四川 #川藏 #遊記 #色達

詳細文章版:https://www.mshya.com/2018/10/blog-post_19.html

能夠帶你的眼睛和我一起旅行是我的福氣,

假如你喜歡的話請Subscribe追蹤我的最新影片。

謝謝你的收看!

旅遊部落格:https://www.mshya.com

IG: https://www.instagram.com/lifetravelogue

facebook page: https://www.facebook.com/a.life.traveler

當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例

為了解決四川 佛學院 的問題,作者沈家弘 這樣論述:

摘要 《大甘露門施食要集》是日據時期法雲寺派下釋真常法師所編纂的施食儀軌,此儀軌結合了「瑜伽焰口」及「蒙山施食儀」,初期僅為臺中后里毘盧寺僧人所用。釋真常法師圓寂後,其弟子臺中市法華寺劉智雄(或稱劉祖基居士)校訂,後由妙禪法師修訂,最後為林錦東居士(宗心法師)發心贊助流通。在劉智雄的努力教學與弘傳之下,《大甘露門施食要集》由臺中寺院逐漸流傳至全臺,主因其內容精簡扼要,便於入手學習,因此也成為早期臺灣在「瑜伽焰口」未普及以前,民間佛寺和地方宮廟等啟建施食法會的主要儀軌。 本論文將研究《大甘露門施食要集》的形成與演變,並

進一步探究閩臺佛教儀式之傳承與交流,和法雲寺儀式傳承系統。在《大甘露門施食要集》的經典依據中,將針對釋真常法師的生平、法嗣傳承和其所依據的經典儀軌做進一步文本比較,此外也將說明臺灣本土在施作《大甘露門施食要集》之演法系統。 關於《大甘露門施食要集》的儀式分析,本文將針對其儀軌文本、儀式演法、梵唄唱誦方式做相互的比較參照,並將介紹施食儀式中之密教色彩、施食法器和儀式音樂。另關於儀式演法的現況以及田野調查部分,本文也將介紹具有特色的儀式場域,並進一步論述佛教與臺灣本土信仰對鬼神觀念的現況與歧異。 本文亦將深度闡述施食法會的功能意涵和生命關懷、探討經懺佛事的利弊、佛教施食法會中儀式常見的

訛誤現況、儀式的功能分類,以及大甘露門施食儀式之特別的生命關懷。末論說明臺灣本土佛教施食儀式的特殊現象以及田野工作窒礙難行的問題,反思和釐清相關問題,以策進未來開展新研究議題之契機。

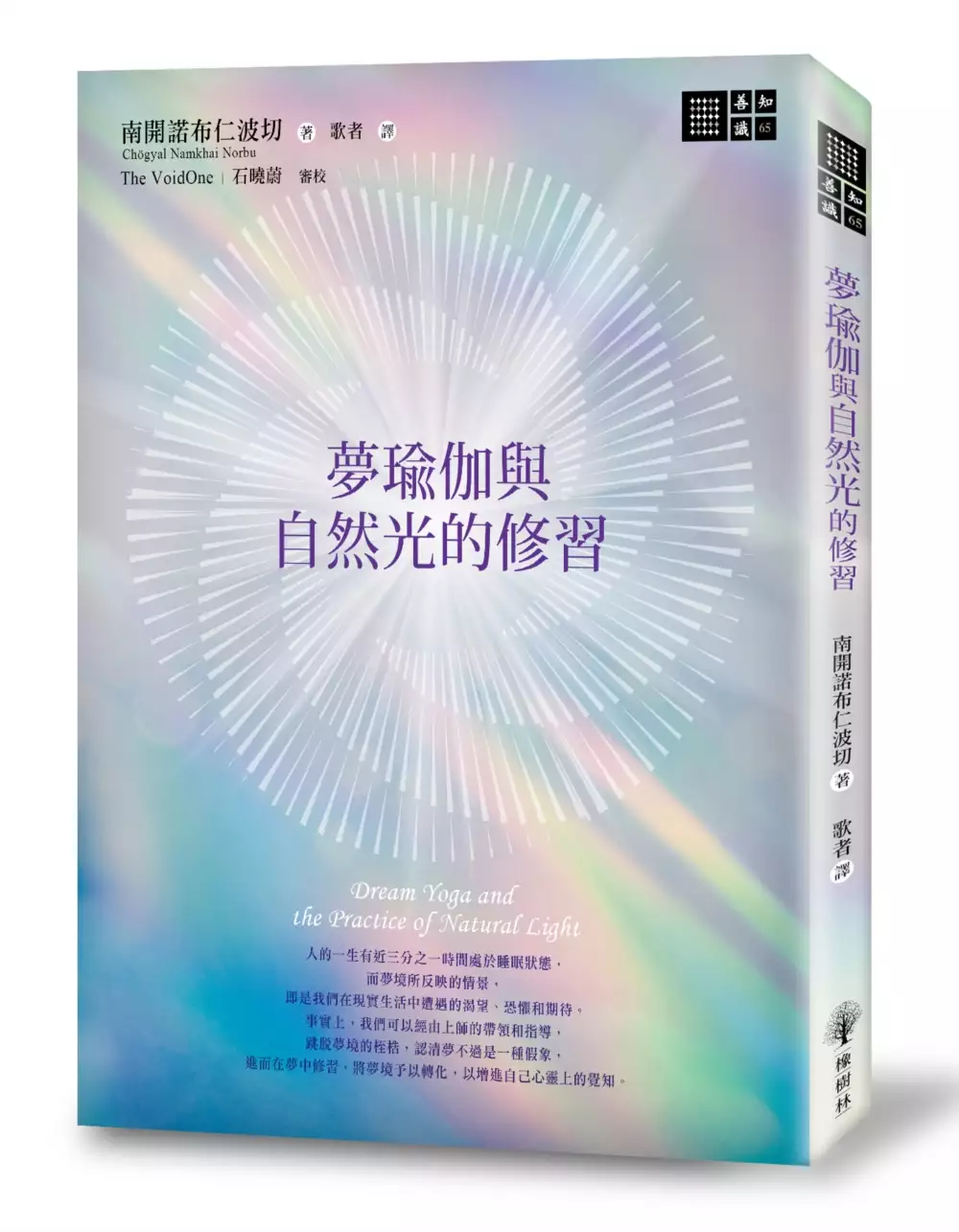

夢瑜伽與自然光的修習

為了解決四川 佛學院 的問題,作者ChögyalNamkhaiNorbu 這樣論述:

人的一生有近三分之一時間處於睡眠狀態,而夢境反映的情景,即是我們在現實生活中所遭遇的渴望、恐懼和期待。 事實上,我們可以經由上師的帶領和指導,跳脫夢境的桎梏,認清夢不過是一種假象,進而在夢中修習,將夢境予以轉化,以增進自己心靈上的覺知。 《夢瑜伽與自然光的修習》摘自南開諾布仁波切的手稿資料,強調在作夢與睡眠狀態中發展覺知的特定練習,再予以擴展與深化。在此書中,南開諾布仁波切歸納了特定的方法,用以訓練、轉化、消融、攪亂、穩固、精煉、持守和逆轉夢境;此外,他還提出了個人持續在白天和夜晚所有時刻修行的練習,包含發展幻身的修習、為開發禪觀的甚深淨光修習,以及死亡之時遷轉神識

的方法。 我們應該會被本書所描述的進階修習所鼓舞,儘管這個進程不會太快,但不可或缺的是,我們所有的人皆能仔細審視自己的能力,然後繼續前進。這可能是我們第一次必須努力試圖記起夢境,或更為進階地,則為轉化夢境。對於從事任何級別夢修練習的人而言,皆能開發出越來越多的天賦本能。

〈大唐三藏聖教序〉與〈述聖記〉之研究—兼論書法藝術與佛禪之關係

為了解決四川 佛學院 的問題,作者林慧婷(釋智永) 這樣論述:

大唐盛世,玄奘三藏法師為求佛法真諦西行取經,為東西文化交流做出深遠的貢獻;另一方面,有帝王及書家推動字體及書風的向前演進,使書法藝術達到巔峰鼎盛。 緒論說明研究動機與目的,出發點在感念玄奘法師聖哲偉業,效法先賢;探討玄奘法師一生行儀、功勳事蹟;帝王的喜愛書法,對王羲之書法流傳後代的影響;筆者以自身為例,以寫書法的歷程與在佛門踐履中,提出書法與佛教止觀雙運之關係,作為研究取向。最終目的,在會通書法的最高境界乃趣於佛道之妙用,最後導歸相似佛法止觀之修學為核心論點。資料來源含玄奘研究、佛教義理及書法藝術等三部份,採擷古文獻探討、近現代專書、學界論文研究成果、期刊、電子書等,以史學研究方法及參

考歷代前人論書之基礎,從資料蒐集、融會文獻資料與分析、考證、到資料彙整的整個過程,作為全面論述研究之重點,兼採質性研究中推理及歸納法互用方式,以證成研究結果。 本文從玄奘法師出家、西行求法、回國譯經傳法、對政教及後世之影響,與唐太宗、高宗的互動關係;唐代書家創新改革的背景、代表性書家書學特色與評價,並列舉與本文存藏碑帖銘刻有關之名勝及其特色、文獻、價值及文化背景做深入研究,領略佛教及中國文化之博大精深。次探討唐太宗、高宗寫〈聖教序〉及〈述聖記〉之緣由及序記內容;後有書家褚遂良、王行滿及懷仁集王羲之書等名家書範之書跡,對後人學習書法有很大的影響,亦是書法與佛法結合的最佳例證。並探討二碑書法欣賞

、內容啟發及歷史意義。最後說明序記之書法風格、書法之形式表現,論書家書風表現形式;探討形式美之要件,回歸本心,是藝術最重要的表現方式,此中禪意是將佛法精神內化後自然呈顯的筆意發揮(直觀);再往上,自書藝中超越為道的層次,領略法的本質,書道之理亦能契應止觀之修持。 歸納總結研究成果,發現東晉王羲之「書聖」之名,乃至唐太宗時應運而生,顛覆書聖為先朝所立之迷思。筆者又從禪法實修中體認禪學精神,用之於書法形式及內涵的表現,印證書道通於禪法。書寫時,運筆合乎法則就像持戒,全神貫注為定,靜定下能通盤思考結構章法布局等即是少分的慧,由落筆到收筆,形式不斷地變化與組合,沒有一個固定不變的、單一的、獨存的實體

,是緣起法,若能除却對藝術的執著,書契於無為,即是深得書道之三昧,與大乘佛法之修行無異也。