國家公園撿石頭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林文錦寫的 掌鏡人生:金馬獎攝影師林文錦自傳,見證1950-1980年代台灣電影發展史 和吳鈞堯的 重慶潮汐都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和聯合文學所出版 。

南華大學 文學系 張錫輝所指導 柯加恩的 何謂本土-論王家祥小說對本土的思考與轉折 (2017),提出國家公園撿石頭關鍵因素是什麼,來自於土地倫理、環保主義、去人類中心主義。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 李筱峰所指導 駱嘉惠的 血祭民主路—林宅血案與鄭南榕自焚案合論 (2012),提出因為有 林宅血案、鄭南榕自焚、民主化、喪禮的重點而找出了 國家公園撿石頭的解答。

掌鏡人生:金馬獎攝影師林文錦自傳,見證1950-1980年代台灣電影發展史

為了解決國家公園撿石頭 的問題,作者林文錦 這樣論述:

一個田庄囝仔的夢 金馬獎攝影師林文錦自傳 見證1950-1980年代台灣電影發展史 金馬獎電影攝影師林文錦,為戰後台灣第一代電影從業人員,於一九五○年進入中影的前身──農業教育電影公司──擔任練習生,從錄音及攝影助理開始歷練,在台語片熱潮中抓住機會成為中影公司攝影師,曾擔任影視組組長、技術組組長及研究員,一九九八年退休。 本書以回憶錄的形式,歷歷描繪了五○至八○年代台灣電影發展的軌跡,從早期的反共電影、台語片熱潮、健康寫實,再到風靡全台的瓊瑤電影、愛國巨片等等,一生參與近兩百部電影,曾與李嘉、張曾澤、丁善璽、陳耀圻、劉立立、蔡揚名、朱延平等知名導演合作,並以《我女若蘭

》榮獲金馬獎及亞太影展最佳攝影殊榮,中影的《英烈千秋》、《八百壯士》、《辛亥雙十》等戰爭巨作均由他掌鏡。 自傳式的筆法,豐富的影像敘述,一一還原了經典作品的拍攝梗概,處處有眉角;更有林青霞、林鳳嬌、秦祥林、秦漢等知名影星拍片現場的幕後花絮;也藉由本書,詳述了台灣電影拍攝沖印技術的進化過程、各行各業在片場裡穿梭的人生百態;在這風起雲湧的拍攝熱潮當中,生氣蓬勃的產業樣貌。 林文錦的掌鏡人生,與新電影之前的台灣電影史密不可分。戲裡戲外,同樣精彩。 名人推薦 *推薦序* 李 行、陳耀圻、倪重華、朱延平、廖本榕 *推薦* 李屏賓 電影攝影師 林文淇 國

立中央大學英美語文學系教授 陳煒智 《台灣電影筆記》廣播節目主持人 黃建業 國家電影資料館前館長 楊力州 紀錄片導演 鄭秉泓 影評人 賴俊羽 電影導演 藍祖蔚 國家電影及視聽文化中心董事長 簡莉穎 劇作家 魏德聖 電影導演

國家公園撿石頭進入發燒排行的影片

一群熱血愛跳舞的舞者

帶著音箱 騎乘自己的機車車從

台北出發 逆時鐘繞台灣一圈

一邊環島一邊跳舞

七天六夜的行程

雖然路途遙遠坎坷

不過也熄滅不了想要完成夢想的動力

參加人員人數 8人

小冰 佳卉 昌豪 宏偉 逸晨 小俊 抓餅 彥霖

共1300公里的旅程,

似乎把四季都走過了一遍,

也有了許多不同的體驗..

在白河山區迷路了130公里

谷哥帶我們走產業石頭道路

彥霖坑洞飛手機

逸晟抓餅兩個人摔車

睡在沒熱水的鬼屋

宏偉排舞一直放槍

宏偉逛夜市就會走失

昌豪的人體噴水池 (喝到吐)

昌豪一直要人撿肥皂

昌豪丟別人安全帽

不過我們還是順利的騎過來了

這真的是個很難得的經歷

搞不好人生就這麼一次機車環島

讓這個影片做為生人當中小小一部份的紀念

第一天2/9 (星期二/初二) 台北-臺中約(180 公里)海線 高美濕地 逢甲夜市 逢甲大學

第二天2/10(星期三/初三) 台中-臺南約(135 公里)山線 彩紅眷村 花園夜市

第三天2/11 (星期四/初四)台南-墾丁約(230 公里)海線 墾丁大街

第四天2/12 (星期五/初五)墾丁-台東約(140 公里)山線 Gocar賽車場 台東夜市

第五天2/13 (星期六/初六)台東-花蓮約(185 公里)海線 八仙洞 賴桑日本料理

第六天2/14 (星期日/初七)花蓮-武嶺-宜蘭約(145公里)海線山線 慈雲橋 太魯閣 雪霸國家公園 武嶺

第七天2/15 返程 宜蘭-台北(75公里)北宜公路 跑馬步道

B-BOY 小冰的粉絲專業,請各位好朋友多多支持,給我一些動力做出更好的作品^^

https://www.facebook.com/Bboy.shaobin...

一生一次 活動團隊 喜歡的人可以幫我們按個讚唷

https://www.facebook.com/Once-in-a-li...

何謂本土-論王家祥小說對本土的思考與轉折

為了解決國家公園撿石頭 的問題,作者柯加恩 這樣論述:

王家祥作為以自然書寫的散文成名的作家,卻於1995年前後開始轉型創作歷史小說。由於王家祥的轉型期適逢解嚴之初,如何定義台灣主體的各種聲音開始百家爭鳴,其小說作品中大量出現的原住民角色,又與當時重新檢視原住民在台灣主體中的地位的訴求被提出,且廣泛受到關注的時間點十分接近,因此許多針對王家祥歷史小說的研究,均將文本置於後殖民主義、人類學民族誌的脈絡中去觀照。 然而,從王家祥的創作年表來看,若單以一個漢人作家回顧原住民長期被剝削受壓迫的經歷,並作出反省與思考的角度,似乎難以合理地說明其大幅度地轉換寫作領域的動機;加上王家祥在小說中,仍大量在情節中加入對於原生自然景觀的描寫,以及對於原住民與土

地生態和諧共生的敘述與推崇,可以看出對於自然生態的關懷、對環保意識的提倡,仍然是王家祥寫作的重要動機與目的。 本文試圖對王家祥的小說對於不同的人類族群與自然生態的描寫進行觀照,期能整理歸結出其在轉型創作小說的過程中,對於「如何定義本土」此一問題,有別於本土論爭中大部分以人類為核心的主張與論述,去人類中心主義式的思考與轉折──唯有理解如何與土地共生,融入自然環境與生態系統之中,才能真正屬於乃至成為本土。

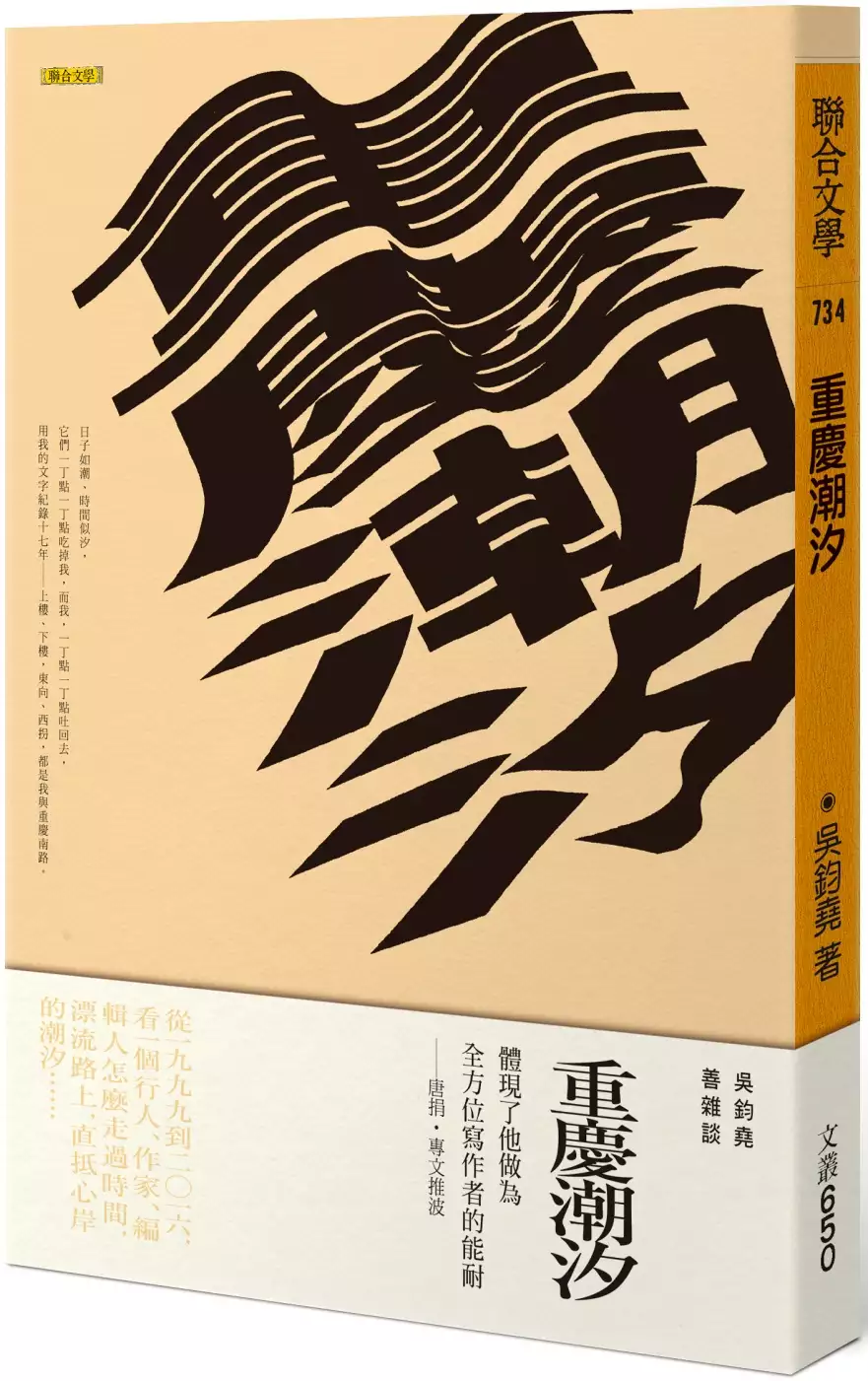

重慶潮汐

為了解決國家公園撿石頭 的問題,作者吳鈞堯 這樣論述:

日子如潮、時間似汐, 它們一丁點一丁點吃掉我,而我,一丁點一丁點吐回去, 用我的文字記錄十七年——上樓、下樓,東向、西拐,都是我與重慶南路。 從1999到2016,看一個行人、作家、編輯人怎麼走過時間, 漂流路上,直抵心岸的潮汐…… 「吳鈞堯善雜談, 他擁有一雙火眼金睛,常能窺破事理人情,點出幽微的內蘊。 《重慶潮汐》體現了他做為全方位寫作者的能耐——唐捐 專文推波」 ◆重慶南路 心岸潮汐 日復一日的同一條路, 他走過、生活過, 彷彿一款青春, 離開了仍不斷在夢中回望, 最終成為永恆的鄉愁。 「重慶」指的是空間。從出自遠方的地名關聯,

延伸到他近身的編輯檯,以重慶南路的幼獅公司為原點、半徑五百公尺的鄰近街道做書寫版圖:開封、漢口、武昌、沅陵街等,有新公園、城中市場、明星咖啡館、中山堂與總統府……座落其間。 「潮汐」說的是時間。路寬似海,來回往復。人流、車流,合力湧動著一股能量,轉動街景的變化:從猶是手工為主的九○年代、數位化衝擊的世紀初、以迄新媒體的當代,他看盡這條路的盛衰流變:老字型大小書店、台北相機街、沅陵皮鞋街、金石堂與現代詩、劉銘傳傳奇……亦同步喚起人生各階段的成長經驗,領會歲月的起伏積澱。 雖然十多年過去,我老了、疲憊了,但這一條街會是我的留戀,尤其當一條街,愈來愈像一條河的時候。 緣於職場因

素,作者在重慶南路上盤桓十七年,街道如河流,儘管無法留痕,仍欲攬住逐漸消逝的文化風景,此書承載了深厚的時代印記,也演映著個人的心影錄。 本書特色 #獲國家文化藝術基金會創作補助。 #作者特意為重慶南路寫史,旁及閱讀產業盛衰流變與人生流動紀事,也觸及台灣歷史之變遷。 #二十篇漫步重南街廓的城市書寫,呈現文化記錄與地誌文學的完美範式;四篇斐然風格之長文〈你也來了〉〈她在這裡〉〈漂流地址〉〈有人找我〉——筆透人生的虛實與輕重,這種散文最好看了!

血祭民主路—林宅血案與鄭南榕自焚案合論

為了解決國家公園撿石頭 的問題,作者駱嘉惠 這樣論述:

1980年2月28日林義雄家遭到3死1重傷的滅門慘劇,震驚全國。相隔將近5年的1985年1月1日,舉行林家祖孫三人的喪禮,各地黨外人士和全台各地民眾紛紛前來送行,造成龐大千人車隊,場面壯觀盛大。鄭南榕於1988年12月10日,在《自由時代》周刊刊登「台灣共和國新憲法草案」,隔年接到「涉嫌叛亂」的法院傳票。鄭南榕堅持100%言論自由,拒絕出庭後自囚於總編輯室。1989年4月7日上午,警方強行攻入雜誌社,鄭南榕反身進入總編輯室後自焚。5月19日舉行鄭南榕出殯告別式,4萬人肅穆遊行、6公里哀榮行列,刷新群眾運動的歷史。「林宅血案」和「鄭南榕自焚案」造成台灣八O年代重大的衝擊,媒體大肆報導,更造成社

會大眾集體的行動。兩案對親身經歷的台灣人內心,劃下深刻的兩道傷痕,「林宅血案」使人陷入深深的哀痛與絕望,而「鄭南榕自焚案」卻注入主動性和積極性。「林宅血案」喚起台灣人意識,5年後的喪禮參與者眾,代表台灣人從意識的形成,到以集體的形式展現出群體的力量,向統治者抗爭的具體表現。「鄭南榕自焚案」在民主運動中,代表著是台灣人意識的形成,進一步以「理念」為基礎朝著共同目標,以具體的行動力向統治者發出當家做主人,建立新國家的訴求。本論文分別探討兩案發生的時代背景和事件經過,接著分析兩案對社會造成哪些面向的衝撃,再來剖析兩案出殯喪禮的形式,和其代表的意涵,最後探討其對台灣民主化的影響與意義。