國小籃球場開放的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦遠見天下文化與蔚華教育基金會合作出版寫的 看漫畫學習品格力:未來好公民探索日記 和林惠真的 誰把孩子丟到水裡去了?臺灣教育的困境與兒童人權教育都 可以從中找到所需的評價。

另外網站教育局新聞稿1100831臺北市學校9月1日起有條件開放戶外 ...也說明:一、學校運動場地開放戶外籃球場、手球場、排球場,限個人練習動作,需全程佩戴口罩,維持不開放租借。 二、學校體健設施部分,考量校園甫開學,疫情尚待觀察,為降低校園 ...

這兩本書分別來自小天下 和桂冠所出版 。

國立高雄師範大學 地理學系 吳連賞所指導 許雅舒的 原住民部落在地認同差異—建構禮納里居民地方感 (2019),提出國小籃球場開放關鍵因素是什麼,來自於禮納里、地方創生、地方認同、地方感、地方產業。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 畢恆達所指導 蕭文滔的 重建「聖地」:戰後臺北重點籃球賽事場館之空間生產歷程 (2019),提出因為有 運動治理、臺灣籃球、社會記憶、體育館建築、文化研究的重點而找出了 國小籃球場開放的解答。

最後網站二級警戒持續到8/23 放寬措施、餐廳開放內用一次看(不斷 ...則補充:中職》落實防疫措施後逐步開放將開放25%觀眾進場觀賽中華職棒於8月8日新莊球場賽事,試行開放1,000名觀眾入場,並自8月10日起中職賽事將在新莊、桃園、台中洲際及台南球場 ...

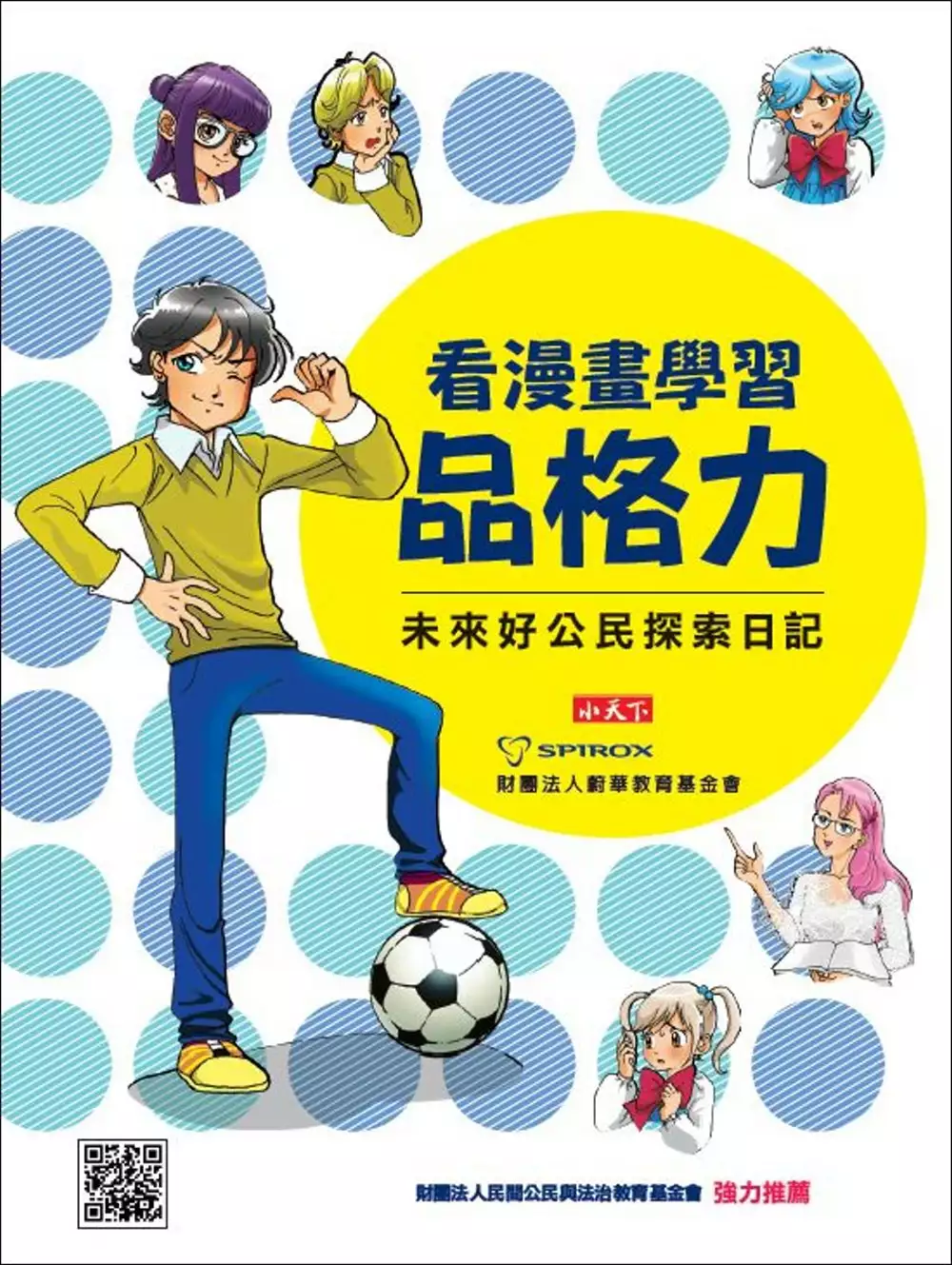

看漫畫學習品格力:未來好公民探索日記

為了解決國小籃球場開放 的問題,作者遠見天下文化與蔚華教育基金會合作出版 這樣論述:

蔚華教育基金會《未來少年》品格教育工程 看漫畫學習好品格 邁向未來好公民 「噹噹噹噹∼」,一樣的學校鐘聲響起,卻發生一連串意想不到的精彩故事,四年愛班的小傑和同學接連遇到許多小麻煩和生活習題,究竟應該如何接招? 擔負責任、認識權威、尊重隱私、公平正義 貼近校園生活的情境案例、生動活潑的漫畫形式、輕鬆有趣的互動遊戲,循序漸進地引導孩子思考,讓孩子在自我探索中再次複習,強化責任、權威、隱私、正義的觀念,培養未來好公民的基礎。 ●漫畫故事:情境引導,融入品格素養 ●生活Q&A:動腦思考,學習解決問題 ●互動遊戲:趣味學習,生活應用實踐 涵養品格力

,迎向未來好公民 一直以來,台灣針對品格教育的教材,都只能依賴國外翻譯的作品作為課堂裡的授課內容,案例既不貼近台灣學生的生活情境,圖文比例和內容編排上,和學生的閱讀習慣也大不相同。 【看漫畫學習品格力】是以美國公民教育中心(the Center for Civic Education)所出版的民主基礎系列叢書為基礎,將「權威」、「隱私」、「責任」與「正義」等四大公民素養主題,以台灣校園內常發生的事件為案例,用漫畫的形式作為編排的內容。內容深入淺出,於故事情境中引導出品格正確的觀念和做法。 【看漫畫學習品格力】是針對國小到國中的孩子,以貼近孩子校園生活的情境案例,用輕鬆有趣的

漫畫方式呈現,本書並規畫未來公民生活Q&A、未來公民動動腦、延伸內容的部份,延伸探討漫畫中主角的行為,引導孩子自行思考,以開放式的問答題檢核觀念是否正確,讓孩子在答題過程中再次重點複習,強化責任觀念。 蔚華教育基金會長期關懷教育,重視孩子的品格培養,推動公民法治觀念,並深入校園了解品格教育推廣的困境,且積極尋求解決方式。因此特別與財團法人民間公民與法治教育基金會、《未來少年》月刊共同編撰【看漫畫學習品格力─未來好公民探索日記】,期望透過本專書,傳遞品格素養的核心價值,陪伴孩子自信成長,激發對社會、對世界的熱誠,培育出有競爭力的未來好公民。

國小籃球場開放進入發燒排行的影片

110618台灣房屋觀山河亮麗三房

影片網址→http://www.youtube.com/watch?v=mEkkKPgCyjQ

物件名稱:觀山河亮麗三房

建設公司:中華電線電纜股份有限公司

格局:3房/2廳/2衛/1廚/3陽台

售價:5580萬,93.3萬/坪

總坪數:71.66坪;房屋權狀:56.54坪

主建物:39.01坪......↓

附屬建物:5.5坪

公設:12.03坪/21%

公設:B1─付費:KTV(100/小時),免付費:閱覽室、籃球場、健身房

車位:15.12平,坡平x2,B3,編號63、71

座向:座西朝東

建物完工日期:87年/10月/28日;屋齡13年

所在樓層:8樓;總樓層:地上14樓/第下3層

警衛:有,全天候

建物管理費:90元/坪/月;車位管理費(清潔費):500元

單層戶數:3戶;電梯:2部;總戶數:75戶

瓦斯:天然邊間:是,採光:2面

構造:RC,鋼筋混凝土,外飾建材:方塊磚,地板:拋光石英磚

生活機能

學區:永安/濱江國小、北安/濱江國中

市場:大直菜市場

公園:永直公園

捷運:大直站

商圈:美麗華、頂好、全聯、愛買、家樂福

特色

邊間、2採光、棟距大

格局方正、半開放式廚房

面永直公園,生活機能佳

公設優質實用、管理費低廉

台灣房屋大直特許加盟店

區主任─陳泰源─0920-120-504

網址→http://blog.yam.com/taiyuanchen/article/39106732

原住民部落在地認同差異—建構禮納里居民地方感

為了解決國小籃球場開放 的問題,作者許雅舒 這樣論述:

摘要不同的地理環境會造就不一樣的社會文化與地景樣貌,文化景觀也會因應不同的強勢文化做出不同的改變,不具備強大的經濟實力與優勢的原住民族必須著重在「軟實力」的發展,才能在主流文化中站穩腳步,三個村有著不同的文化底蘊卻因相同的遭遇來到禮納里部落(RINARI),面對相同的地方會有不同的認同感受,也做出不同的因應方式。以往的文獻中,多將問題放在部落老人家在新家的適應問題與舊有產業無法順利發展等負面情緒,卻少有關注到部落青年在部落中所積極發展的文化產業。本文將問題聚焦在部落的發展及挑戰,禮納里部落的三個不同文化是如何凝聚共識去推動部落產業?居民們是如何找出自己的特色,將產業與文化相互連結,重建地方感

,本研究主要目的有三項:一、調查禮納里部落三個村遷居之後的地方認同。二、分析禮納里部落三個村的居民如何以產業發展重塑地方感,並發展出自身特色。三、探討禮納里部落三個村產業發展特色及其調適過程。研究結果顯示,「經歷事件不同會影響認同感的差異」,也會有不一樣的處理方式:好茶村在經濟發展上較重視對外行銷,邀請觀光客進入部落,創造在地就業機會;大社村則是將自我推銷至部落之外,希望將「大社」發揚光大;而瑪家村繼續發展原鄉產業,將原鄉產業繼續擴大經營。另一方面,在「回原鄉的困難度上」,也影響三個村落的認同感,較易回到原鄉的瑪家村人對於禮納里的認同感與原鄉認同幾乎無差別;返鄉困難度介於中間值的大社村人,將精

力放在自身文化的對外發展,且樂觀地表示會回到原鄉生活;反之回鄉困難度較高的好茶村族人在文化地景創作上,可看見積極營造心目中的好茶村。風災的來襲,三個村的族人們被迫遷往禮納里,共同組成新的部落,族人們改變以往的生活型態,重新適應新的地方。部落的青年們看見禮納里的獨特性,以地方創生企業經營的思維,積極統合部落能量,並透過學校培育人才,強化並維持地方產業的能量,喚醒沉睡已久的地方感,利用新社區的優勢重新再生,成為不可取代的唯一。

誰把孩子丟到水裡去了?臺灣教育的困境與兒童人權教育

為了解決國小籃球場開放 的問題,作者林惠真 這樣論述:

臺灣的學校教育倡導「以學生為中心」已經超過一甲子,但是在升學的大旌之下,不僅每個孩子始終都像本書的書名一樣,一個個被丟進升學的洪流中,而「教室王國」一直在學校中屹立不搖的存在著。級任導師是教室王國中最主要的掌權者,多數家長也都同意讓孩子完全聽命於教師。 隨著開放教育的推展,許多教師已漸漸脫去威權的外衣,以學生為中心,設計課程與教學,人權教育也在我國九年一貫課程的社會重大議題中實施。教育部在九十年四月公布了「人權教育法案」、通過了「補助民間團體辦理人權教育活動實施要點」鼓勵民間推廣。 本書作者曾任國小老師,歷任國小校長近20年,推廣親職與兒童人權教育卓有盛名,編著相關著作20

餘冊。退休後往返臺美之間,應各界邀約撰述相關臺、美基礎教育比較的論述,以及數十個易為教師忽略的兒童人權教育的反思札記,不僅相當程度地展現了我國基礎教育工作者永不歇止的志工精神外,更為長期被升學主義的洪流淹沒的兒童人權議題提供務實的建言。 作者簡介 林惠真 臺北市人,臺灣師範大學教育研究所畢業,從事基礎教育工作四十餘年。曾任國小老師、臺北市大佳、河堤、龍安、吳興等國小校長。編著有:《國小作文教學之探究》、《愛是教育的森林》、《攜手走過河堤》、《家長如何走進老師的教學之中》、《海闊天空的開放教育系列》(共12冊)、《九年一貫向前行系列》(共5冊)等書。 一、臺灣的教

育問題出在哪裡? 1 二、談教師評鑑的問題 7 三、從學校觀點談走出臺灣教育改革的困境 13 四、家長的參與活化了學校教育 23 五、美國教育見聞 31 六、有效指導孩子迎向生命的逆流 61 七、怎樣愛你的孩子演講大綱 65 八、欣見人權教育在我國中小學落實生根 69 九、校長札記─兒童人權教育案例 (一)有關教師教學輔導 1.請讓我的孩子游泳 7 9 2.快樂的放學 9 1 3.有規定不可以紙上談兵嗎 ? 9 3 4.小一的家庭聯絡簿 9 9 5.被掃地出門的小偉 1 0 3 (二)有關教學評量輔導 1.變調的旋律 1 0 7 2.廁所風波 1 11 3.分數的歧視 117 4.洩題風波之一

─市長獎的紛爭 1 2 1 5.洩題風波之二─紙筆測驗的規範 1 2 7 參考法規一:定期評量紙筆測驗作業規定 1 3 2 參考法規二:定期評量紙筆測驗作業參考流程及說明 1 3 3 (三)有關不適任教師輔導 1.人家最喜歡的美勞課又泡湯了 135 2.一個巴掌的代價 1 4 3 3.為何把好老師給換了 1 4 7 4.小幫手 1 5 3 5.我的老師買股票 1 5 7 參考法規一:兒童及少年福利與權益保障法 165 參考法規二:臺北市政府教育局審議不適任教師評鑑小組設置要點 164 參考法規三:臺北市政府教育局審議不適任教師作業原則 166 (四)有關學生行為輔導 1.徒子徒孫 16

9 2.我的孩子逃學了 175 3.蟑螂的苦悶 179 4.酒精燈惹的禍 183 (五)有關學校行政措施改善 1.為什麼不給我的孩子留一條生路 189 2.學生綜合資料的秘辛 1 9 3 3.廣播的暴力 1 9 7 4.怎麼可以讓人帶走我的孫子! 2 0 1 5.老師生病了! 205 (六)有關校園資源分配 1.學校內的道館 209 2.籃球場上的小轎車 2 1 3 3.學校經費分配的紛爭 2 1 7 4.校園人力與物力資源分配與運用的爭議 2 2 1 5.家長可以對學生直接教學嗎? 2 2 7 6.畢業旅行的期盼 2 3 3 (七)有關學生受教權零拒絕 1.直排輪課的座上賓

239 2.請看完錄影帶再說吧 2 4 3 3.文彥打老師 249 4.老師怕怕 253 5.零拒絕的教育? 2 5 9 附錄 一、零拒絕教育文摘 263 二、相關法規一覽表 268 三、相關的名詞解釋 269 作者序 《誰把孩子丟進水裡去?》這也是我在三十多年前開始對老師和家長推動教育理念的第一篇文章的標題。有這麼一個小故事: 美國一位臨床心理學家 Bower,有一天在釣魚的時候,發現有孩子掉到水裡,他立刻奮不顧身的躍進水中,把溺水的孩子救上岸來,可是回頭一看,水中又有幾個孩子正載浮載沉的等待救援,他就又跳進水裡,等他把孩子一個個救上岸來之後,卻發現水中又掉進更多的孩子

。他實在精疲力盡,於是索性不救了,就爬上岸來朝上游走去,想要查看到底是誰把孩子丟進水裡去的? 臺灣學校教育倡導「以學生為中心」已經超過一甲子了,但是在升學的大旌之下,不僅每個孩子都像本書的書名一樣,一個個被丟進升學的洪流中,而「教室王國」一直在學校中屹立不搖的存在著。級任導師是教室王國中最主要的掌權者,為了孩子好,多數家長也都同意讓孩子完全聽命於教師;而所謂的不適任教師,並非學科知識的不足,大都是教學與輔導行為的偏差。 個人一向認為「愛孩子、喜歡人、具有包容力、願意幫助孩子成功!」是身為教師最起碼的特質,但可惜的是,不論是過去的國內師範院校或當前各大學普設的教育學程的學生篩選,

都僅憑學科筆試成績,並沒有經過性向測驗。不可否認的,臺灣教師各個在學中,都是班上的佼佼者,但是成績非常優秀,並不表示都適任教師職務。雖然修完教育學程,但適任教師的特質,並不會因知識的學習就可習得! 近三十年來,隨著開放教育的推展,許多教師已漸漸能脫去威權的外衣,以學生為中心,設計課程與教學,而人權教育也在我國國民中小學九年一貫課程的社會重大議題中實施,為落實人權教育的施行,教育部在九十年四月公布了「人權教育法案」,通過了「補助民間團體辦理人權教育活動實施要點」鼓勵民間推廣。不過「徒法不能自行!」,而實施人權教育,並不等於學生的人權或受教權就會受到充分的尊重和保障。「人權」是人與生俱來的

基本權利和自由,人權教育必須要不斷的探索人類尊嚴和人性的行為,其核心概念就是「尊重」與「責任」。人權知識的教學並不等於落實兒童人權教育,特別是教學者是否能從威權地位降卑下來,以身做則從尊重學生開始!若能如此,才能帶領孩子進入「尊重、合作、公平、正義」等觀念的學習情境中。 筆者在2001年從教育崗位退休後,應教育部人權教育諮詢暨資源中心的邀約,陸續發表過多篇教育專文,期間也應其他教育機構和學報的邀約,陸續發表教育相關論述,將ㄧ些為教師所忽視的行為,以札記方式在教育部人權教育電子報發表,期望教師或家長能把兒童人權的觀念,身體力行在日常言行中養成習慣,才能有效的進行人權教育的教學。因此,本書

所蒐集的案例,並非人權教育的教材,而是對教師和家長尊重兒童人權的一種提醒。 個人之所以想將這些學校中真實發生的案例編輯成書,是由於最近上網,偶然發現,拙文〈欣見人權教育將在我國中小學落實生根〉,一再被許多相關論文所引用,但自己卻幾乎遺忘了這篇論述;由於退休後,更換過多臺筆電,加上所有的筆電都是客居美國的孩子贈送,因此,請他幫忙找這篇文章。仔細重讀後,引發筆者將退休後,應邀在教育部及其他教育期刊發表過的文章,以及在教育部《人權教育電子報》刊登的兒童人權教育案例集結成冊的想法。期望能藉由家長和教學者對本書論述的教育相關議題與兒童人權教育案例的省思,幫助孩子們能在快樂的環境中學習,更寄望人權

教育能切實的在我國中小學階段落實生根! 後記 臺灣在1987政治解嚴後,社會渴望鬆綁之際,民間教改團體紛紛成立。教育當局為回應民間教改訴求,自1990年以來,就推出一連串的教育改革措施,不論是法令、師資、課程、教學、教科書、財政等方面,均有重大的變革,是臺灣教育史上,變動最劇烈的階段。 2003年7月,由臺大教授黃光國和政大教授周祝瑛等專家學者發表《重建教育宣言》,並發起「重建教育連線」及「終結教改亂象,追求優質教育」全民連署行動,有百餘位學者參與連署,包括前暨大校長李家同、臺師大院長吳武典、臺大教授薛承泰、政論家南方朔、作家蔡詩萍等人。《教改萬言書》指出,教改各

項方案都是以「打倒升學主義、減輕升學壓力」作為首要考量,走的是民粹主義,製造更多社會問題。書中痛陳自願就學方案、建構式數學、九年一貫課程、多元入學方案、教科書一綱多本、消滅明星高中、補習班盛行、教師退休潮、師資培育與流浪教師、統整教學、廢除高職、廣設高中大學及教授治校等13種亂象。 2009年7月,由全國家長團體聯盟、中華民國教育改革協會、人本教育基金會等民間團體組成之「我要十二年國教聯盟」發起在國中基本學力測驗結束當天的「七一二我要十二年國教」遊行。遊行訴求為: 1.立即宣布民國101年開始實施12年國民基本教育。 2.明訂每年編列200億專案預算,十年內專用

於12年國教,教育經費由21.5%調高到22.5%。 3.實施真正免試升高中職,才有優質教育、快樂學習及全球競爭力! 公開支持十二年國教訴求的學者專家有中研院院士朱敬一、臺大教授黃武雄、清大教授李丁讚等。此次遊行的參與團體大多是家長聯盟或社區大學組織,顯示出臺灣教育議題的民間改革力量的擴張。在遊行前一天,教育部長鄭瑞城回應十二年國教政策尚未有社會共識、政府預算不足理由,認為十二年國教政策不能貿然實施。而社會上對於「我要十二年國教聯盟」所提出的訴求也仍有質疑,部分在於實際執行面十分複雜而困難;另外也有論點指出,過去教育改革的失敗顯示臺灣民情仍應該以考試制度為主,十二年國教的齊

頭式平等無法改變家長的「升學至上」價值觀。 2015年4月19日,據報載,教育部正召集專家學者進行微調高中課綱,但未公布參與修訂者姓名。因此,部分高中大學歷史公民教師、中研院學者、人本基金會、臺權會、全國家長團體聯盟等,成立「反黑箱課綱行動聯盟」反對2015年8月將實施的高中社會科課綱的施行,呼籲教師拒用。惟教育部國教署吳署長清山表示:高中微調課綱程序完全合法,將照既定時程實施,而教科書的選用則是學校的權責,但在選書時,要考慮高中學科能力測驗及大學入學指定科目考試,都會依據新課綱命題,以兼顧考生的權益。 由上可知臺灣教改至今已經二十多年,都在紛紛攘攘的氛圍中渡過,非但沒能使教育

更好,反而讓學子的負擔更形加重,雖然在教育鬆綁之下,培育出有創意、自主性強的孩子,但過去教育所重視的生活倫理卻已蕩然無存! 而教育改革是一個持續改變和轉化的歷程,是沒有結束的。筆者一向認為教育主體的教師和學生,不能在教改的浪潮下,失去自主性,而被一波波的教改浪潮所掩沒。本書的出版,就是為盡一己之力,將近幾年來筆耕的成果集印成冊,期能藉系統論述及教學現場的小故事,喚起第一線教育夥伴,不可在任何階段的教改過程中缺席,期能從自己的教學與輔導學生行為上的微調開始,以身作則,調整步伐,帶領學子自主學習,並朝著追求優質教育的方向前進。

重建「聖地」:戰後臺北重點籃球賽事場館之空間生產歷程

為了解決國小籃球場開放 的問題,作者蕭文滔 這樣論述:

本研究關注戰後大臺北地區各個曾舉行全國性、國際性重點賽事的「籃球聖地」,探討其空間生產歷程如何受都市發展目標及運動治理場域影響,結合「以(籃球)運動為名」的場館計畫來調節政治經濟議題,並透過具體空間形式展現種種意識形態。研究者整理相關報導、出版品及圖面資料,搭配親身觀察、訪談,對照各案例開發意圖與使用經驗,試圖揭露形塑既有論述的社會權力關係,批判性地重建對「聖地」的理解。 本文依案例所處區位與都市發展歷程的關聯為主,將各座「聖地」之空間生產分為時間上互有交疊的四時期。「暫時聖地」時期,表現因軍事需求而公共建設停滯的1950年代,各座場地為募款及統治正當性而建的政治意圖。「育樂聖地」時期

的場館,則順應1960年代引進華僑投資民生及經濟建設的脈絡開發東側新市區。「消費休閒聖地」時期,顯現1970年代中期起為爭取國際運動賽場曝光機會而考量更多樣訓練目標的建築計畫,更結合公園的開闢均衡都會人口分布。1990年代後「國際都會聖地」時期的相關行動者為回應國際都市競爭需求,將場館計畫與爭辦大型賽會的目標連結,設計上也更強調地標象徵及商業營運導向。 整體而言,「現代化」與「想受國際認可」的意識形態仍貫徹各案的空間形式及相應論述、氛圍,對應戰後至今的政治經濟動態而呈現不同面貌。本研究也異於既有文本偏重這些地方經使用累積的情感和記憶,強調以歷史性及政治化的空間生產概念反思戰後至今籃球運動發展

歷程中各社會力量在空間上介入與操作的軌跡,並以此重建「聖地」論述,為臺灣籃球提供物質性的理解線索。

想知道國小籃球場開放更多一定要看下面主題

國小籃球場開放的網路口碑排行榜

-

#1.國小籃球場尺寸的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

國小籃球場 尺寸在中華民國少年籃球發展協會- Facebook的評價. 89年高中體總編定聯賽規則,可登錄14人,讓全 ... 開放性球場,請使用者保持場地清潔,垃圾隨手帶走。 2. 於 home.kolvoice.com -

#2.能打籃球了!北市3項運動解封公園體健設施明開放 - 鏡週刊

國內歷經3個多月,終於迎來全台本土確診數「+0」,台北市政府今(25日)宣布,明起(26日)公園體健設施將重新開放,籃球、排球、手球等3個運動場館也 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#3.教育局新聞稿1100831臺北市學校9月1日起有條件開放戶外 ...

一、學校運動場地開放戶外籃球場、手球場、排球場,限個人練習動作,需全程佩戴口罩,維持不開放租借。 二、學校體健設施部分,考量校園甫開學,疫情尚待觀察,為降低校園 ... 於 www.doe.gov.taipei -

#4.二級警戒持續到8/23 放寬措施、餐廳開放內用一次看(不斷 ...

中職》落實防疫措施後逐步開放將開放25%觀眾進場觀賽中華職棒於8月8日新莊球場賽事,試行開放1,000名觀眾入場,並自8月10日起中職賽事將在新莊、桃園、台中洲際及台南球場 ... 於 today.line.me -

#5.2021北部景點【基隆.台北.桃園.新竹】一.二日遊私房行程.IG ...

國小 【基隆八斗子一日遊】 ... 基隆鎖管季【基隆嶼登島】開放申請. ... 一字盪鞦韆等,超大草坪、籃球場和羽球場,記得一次帶足水和野餐食物喔! 於 taiwantour.info -

#6.新竹縣竹北市興隆國民小學校園開放暨使用管理規則

四、開放範圍:本規則所稱校園係指本校管理之各項場所設施:. (一)體育館、風雨教室. (二)運動場(綜合球場、中央草坪、跑道)。 (三)會議室、舞蹈教室。 於 eb1.hcc.edu.tw -

#7.【公告】110年10月1日起「戶外操場」恢復開放,禁止飲食

【公告】110年10月1日起「戶外操場」恢復開放,禁止飲食,戶外設施如籃球場、網球場等禁止民眾使用;不開放對外營運、租借等使用,敬請民眾確實配合,謝謝! 於 www.hles.ntpc.edu.tw -

#8.北市運動場館逐步鬆綁擬8/24起開放籃球場 - 中央社

台北市隨著疫情趨緩逐步放鬆管制,繼10日增加開放游泳等8項水上體育活動與足球後,副市長蔡炳坤今天表示,預計在24日開放籃球場館供市民使用, ... 於 www.cna.com.tw -

#9.台中籃球場等運動場域開放學校運動設施仍不解封 - 自由時報

中央流行疫情指揮中心宣布全國二級警戒延至9月6日,部分場域適度放寬,台中市政府今日舉行市政會議並宣布開放措施,即日起包括運動場域如籃球、足球、 ... 於 news.ltn.com.tw -

#10.不僅7/27解封幼兒園、安親班北市學校操場7/31開放 - 蘋果日報

不過,教育局指出,戶外團體租借預約,泳池及個人運動設施(如單槓、健身器材等),以及有身體密切接觸之虞的籃球場、棒球場、排球場等,仍不開放,僅開放 ... 於 tw.appledaily.com -

#11.【台北市】臺北市信義區博愛國民小學開放時間是? - 全國 ...

【台北市】中崙高中田徑場開放時間是? 【台北市】中崙高中游泳池開放時間是? 【台北市】三玉國小室內綜合球場開放時間是? 於 stadium.iwiki.tw -

#12.臺北市政府體育局- 場館設施管理系統( Department of Sports ...

【公告】考量市民使用需求增加,大佳河濱公園網球場第1、2面場地自110年11月1日起,夜間時段(18時至22時)僅供現場輪流使用,不開放線上租借。已於110年10月22日前完成 ... 於 sports.tms.gov.tw -

#13.迎接聖誕節高雄漢神巨蛋歐洲小鎮聖誕樹點燈 - 中華日報

同時現場還有舞蹈實力滿點的高雄全家海神隊啦啦隊-AQUA MERMAIDS亮麗初登場,帶來熱情、動感及充滿女力的嘻哈舞蹈,活力High翻全場。點燈儀式。 Previous ... 於 www.cdns.com.tw -

#14.養工處著手活化中山國小舊址籃球場全新開放 - 臺灣導報

【記者陳志昌高雄報導】已閒置多時的高雄市鼓山區中山國小舊址籃球場,經高市府工務局養工處協助教育局著手活化,嶄新亮麗的球場已重新開放,歡迎民眾 ... 於 taiwan-reports.com -

#15.臺北市大同國小校園場地開放使用管理辦法

二、本辦法適用範圍包括本校綜合運動場、籃球場、網球場、視聽教室、一般教室等區域。但依其他法令委託營運管理或使用之大同運動中心,不適用本辦法。 於 210.243.19.98 -

#16.郭婞淳從小志願籃球國手粉絲一句「舉重時像用槓鈴跳舞」改寫 ...

這位舉重女神登上《VOGUE》國際中文版封面,談到小時候的願望是當籃球國手, ... 國小的畢業紀念冊裡,她一字一句地寫下「以後想當籃球國手」。 於 times.hinet.net -

#17.五福國小-籃球場 - 台中市政府服務e櫃檯-場地租借

樓層簡介. 1.開放性球場,請使用者保持場地清潔,垃圾隨手帶走。 2.僅供球類或其他運動使用。 內部設備介紹. 國小籃球架兩座、躲避球線。 開放時間收合 ... 於 eservices.taichung.gov.tw -

#18.快新聞/新北明起開放籃球場、公園及浮潛兒童遊具憂群聚不能玩

國內疫情穩定,新北市長侯友宜今天宣布,8月24日起開放籃球場、公園涼亭及體健設施,以及海泳、浮潛等水域遊憩活動。不過,市府表示,兒童遊具設施 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#19.資訊科技概論(第三版)--含Office 2013應用(雙色印刷)(電子書)

4 : 30 學校籃球場見峨~ Hank 沒問題@ @司電棗@聊天信境 Yahoo !奇摩即時通@音音更多消息小駐義 2014 / 1 / 13 上午 10 : 44 : 16 方便請教您的地址嗎? 於 books.google.com.tw -

#20.最新消息-澎湖縣政府教育處

中興、馬小學校地下停車場施工教育處開放所屬學校室外綜合球場供縣民運動使用 ... 馬公國小及中興國小操場施作地下停車場重大工程中,學校戶外籃球場 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#21.北投國小創校120周年柯文哲到場獻祝福 - 人間福報

北投國小是北投區最早設立的學校,120年來培育3萬多名校友,對國家社會發展有著卓越的貢獻。籃球教育扎根近50年,為國家培育出許多國手,如洪志善(國王隊 ... 於 www.merit-times.com -

#22.臺北市大同區蓬萊國民小學校園場地開放使用收費基準表

臺北市大同區蓬萊國民小學校園場地開放使用收費基準表. 〈羽球.籃球場以1 小時為收費單位,但一次至少承租2 小時,其餘場地皆以2 小時為一收費單位/新臺幣〉. 於 163.21.201.182 -

#23.北市預計「8月24日開放籃球場」 體育項目逐步解封!每兩週做 ...

針對高中、國中、國小、幼兒園的開學準備,蔡炳坤16日於台北市政府受訪時表示,「9月1日會如期開學!」過去柯文哲就有交代,疫情是必要考量,如果維持三級 ... 於 www.ettoday.net -

#24.降為二級哪些運動可以進行?潛水、衝浪、籃球全都可以重啟

陳時中表示,像是籃球場、網球和羽球都可以開放,但還是必須戴口罩,而球類運動單打、雙打都可以,另外,像是山屋、游泳池或會群聚、頻繁接觸等水上 ... 於 heho.com.tw -

#25.9月1日起開學北市可戴口罩打籃球、手球、排球全台禁廚餘養豬

柯文哲提到,上週五曾特地到台北市辛亥國小體驗線上、線下課程,發現經過 ... 課程及委外營運場館,學校運動場地開放戶外籃球場、手球場、排球場,限 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#26.首爾玩全指南15-16 - 第 55 頁 - Google 圖書結果

... 世界盃、籃球大節-慶等多項社會焦點,重現了不少人當時的記憶,在韓國引起了不小迴響。 ... 而《請回答 1994 》劇中的主角們全都就讀延世,內容圍繞在校內的籃球隊, ... 於 books.google.com.tw -

#27.高雄市三民區獅湖國民小學- 最新訊息

高雄市三民區獅湖國民小學. ... 因應疫情降級,本校戶外場地開放說明. 依據中華民國110年7月28日高市教健字第11035207500號本校操場及籃球場開放時間:. 於 school.kh.edu.tw -

#28.Delta病毒入侵社區新北9至15日停止內用、公有運動場館關閉

為了防疫,新北市的運動中心、體育館等室內場所,以及戶外的籃球場、網球場等地點,同樣暫不開放7天;藝文場館比照辦理,圖書館則只提供線上預約、 ... 於 news.pts.org.tw -

#29.提升校園運動安全后里國小籃球場整建將啟動

台中市后里區后里國小籃球場地使用至今已10多年,鋪面出現破損、斑駁、裂縫等情形,影響師生教學及運動。立委楊瓊瓔邀集台中市教育局會勘, ... 於 www.chinatimes.com -

#30.立委、議員提升校園運動安全后里國小籃球場整建啟動 - 台灣好 ...

楊瓊瓔表示,后里國小唯一的戶外籃球場已超過使用年限,地坪表層已嚴重磨損破裂,地面隆起、龜裂,凹凸不平的地面時常造成師生運動跌倒摔傷。為保障師生及 ... 於 www.taiwanhot.net -

#31.國小校園的籃球場,不一定都是開放使用的。 @ 親子玩樂時光

從中國新年後,就一直沒有再回台中的我們,終於在四月初回家啦 感覺最深的,大概就是小孩了吧Raymin 想念被故意放在台中家的Wii 還有玩伴宸佑、辰恩。 於 blog.xuite.net -

#32.臺南市國中小校園開放時間

為兼顧社區民眾戶外運動需求及校園安全前提下,教育局邀請校長及教師團體共同研商戶外場地放寬開放原則,經討論後適度開放戶外場域(如操場、籃球場、 ... 於 data.tainan.gov.tw -

#33.臺中市南屯國民運動中心| 優質設施全新登場

籃球場 為目前台中運動中心唯一木質地板設計,吸收高衝擊的特性,可以有效的避免運動傷害。 中心所有的課程在設計上, ... 幼兒/ 國小/ 青少/ 成人. 球類課程. 課程查詢 ... 於 www.ntsports.com.tw -

#34.科園國小籃球場完工啟用!親子投籃大賽 ... - 市政新聞-新竹市政府

科園國小籃球場整建改善工程今(17)日舉行啟用典禮,新竹市政府投入300萬經費,新球場包含籃框防撞墊、籃柱防鏽處理及各式體育教學場地劃線面漆均已 ... 於 www.hccg.gov.tw -

#35.潮寮國小籃球場新建工程 - 開放政府標案

招標單位:高雄市大寮區潮寮國民小學,招標金額:2423803,招標日期:2017-06-27,標案案號:1060627,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#36.台北中小學操場開放! 民眾一早揪友運動 - Tvbs新聞

台北市從7/31起有條件開放中小學的操場、羽球跟網球場,有民眾一早就跟朋友們去 ... 還是沒有開放,另外8/9起,北市國小生的暑期課後活動也有條件開放。 於 news.tvbs.com.tw -

#37.國小校園的籃球場,不一定都是開放使用的。

從中國新年後,就一直沒有再回台中的我們,終於在四月初回家啦感覺最深的,大概就是小孩了吧Raymin 想念被故意放在台中家的Wii 還有玩伴宸佑、辰恩。 於 jalinyeh.pixnet.net -

#38.永和國小籃球場

免費對外開放使用開放時間: 每天5:00-18:00 開放/休館時間補充說明:平日7:20~16. 電話. 02-29214615#302. 租金. 場地費:3小時為一個時段,5000元/時段。 於 basketball.biji.co -

#39.臺北市中山區長安國民小學體育館場租

本校109年2月11日(二)因實施防疫消毒,當日校園暫停開放一日,體育館場地租借暫停一次。 2020/2/7, 總務處, 238. 10, 108年第4季(10~12月)體育館場地租借退還 ... 於 www.caps.tp.edu.tw -

#40.基隆市政府所屬學校校園場地開放資訊網| 首頁

行政區 學校單位 地址 七堵區 明德國中 20606基隆市七堵區長興里東新街20號 仁愛區 南榮國小 基隆市南榮路321號 七堵區 瑪陵國小 基隆市七堵區大成街一號 於 ksc.kl.edu.tw -

#41.校園操場也在微解封之列開放民眾戴口罩入內運動 - 上報Up ...

教育部8日宣布大學與中小學戶外操場可對外開放,但校內運動設施不開放。 ... 室外籃球場、網球場、棒球場、室內體育場館與游泳池皆不開放,且校園內 ... 於 www.upmedia.mg -

#42.歡迎社區民眾於開放時間進入校園運動 - 臺中市北屯區文心國民 ...

Copyright©2020【臺中市北屯區文心國民小學】All Rights Reserved. .校址:406019臺中市北屯區文心路四段575號TEL:(04)22445906(分機) (04)22450329 . 於 wxes.tc.edu.tw -

#43.台北市最新最厲害的特色公園、溜滑梯公園都在這 - 寶寶溫旅行 ...

停車: 三峽國小地下停車場(新北市三峽區中山路63號) ... 迪化休閒運動公園就是其中最成功的案例,大片草地、棒球場、籃球場、溜冰場、兒童遊戲場通通 ... 於 bobowin.blog -

#44.臺北和平籃球館首頁

臺北和平籃球館由長佳機電工程股份有限公司取得OT經營權,本場地的使用將以大型籃球及體育競賽為主,文化藝文活動為輔,期望未來可以協助推廣臺灣的籃球及其他體育運動 ... 於 tpehpbasketball.com.tw -

#45.三級延長運動場館學校操場適度開放 - 桃園電子報

開放 區域:學校於配合所在地地方政府防疫措施前提,適度開放學校戶外操場,僅 ... (2)戶外運動設施設備:如遊具設施、單槓等健身器材,以及籃球場、網 ... 於 tyenews.com -

#46.[問題] 前鎮小港國小籃球場開放的地方- Kaohsiung - PTT生活 ...

各位大大們,請問前鎮小港有沒有國小籃球框有開放的,我在我們家附近的國小(明正、 佛公、 仁愛)他們都沒開放,感覺是不太想開放的樣子,我家小朋友又很想打籃球,國 ... 於 ptt-politics.com -

#47.西寶 - 太魯閣國家公園

景點簡介從豁然亭向西望去,不遠處有一個大型的河階台地,那便是西寶台地。 台地上,當年修築中橫公路的榮民在此形成聚落,種植蔬菜水果為生。台地上西寶國小是全國 ... 於 www.taroko.gov.tw -

#48.國小籃球場 - 台灣公司行號

大灣國小籃球場. 加入收藏. 開放時間. 免費對外開放使用開放時間: 每天16:30-18:00. 電話. 06-2719024#807. 租金. 1.每場4小時計,場地使用費2000元/場,場地清潔 . 於 zhaotwcom.com -

#49.PLG》全台首座職業球團複合性訓練基地攻城獅斥資4500萬 ...

宿舍也藏有小巧思,球團以籃球場相關數字命名房號,坐鎮於禁區的洋將辛巴房號 ... LIONEERS HUB 5樓球團辦公室採用美式開放辦公空間盼激發員工潛力。 於 www.ltsports.com.tw -

#50.[閒聊] 台中籃球場有開放了嗎?

[閒聊] 台中籃球場有開放了嗎? 看板, taichungbun. 作者, lanth123. 時間, 2021年07月27日. 留言, 65則留言,30人參與討論. 推噓, 27 ( 28推 1噓 36→ ) ... 於 ptthito.com -

#51.新湖國小籃球場 - 全國運動場館資訊網

109年防疫期間,校園暫停開放至7/14止。 臺北市內湖區湖興里民權東路6段138號; 交通資訊. 臺北市內湖區民權 ... 於 iplay.sa.gov.tw -

#52.嘉義縣教育資訊網- Educational Web @ Chiayi County

嘉義縣民雄鄉大崎國民小學110學年度長期代理教師甄選簡章公告 (11-19) ... 第七季-暗黑終結戰」,自即日起至12月3日止開放教師協助國中小學生報名,詳參附件活動辦法。 於 www.cyc.edu.tw -

#53.二級警戒》籃球場等運動場所解封!幼兒園、補習班有條件開放

疫情指揮官陳時中補充,由於體育運動在防疫期間仍是必要活動,可促進身心健康,因此指揮中心開放籃球場以及羽球、網球雙打,需配合戴口罩、實聯制。水上 ... 於 newtalk.tw -

#54.降二級首週末北市學校操場開放迎民眾

北市開放學校操場首日民眾開心運動 , 有身體接觸疑慮籃球場、體育館暫不 ... 頭赤艷艷,爸爸還是趕快帶著3個小朋友帶著口罩,到家裡附近國小跑一跑。 於 news.cts.com.tw -

#55.可以打球了!運動措施大鬆綁衝浪、潛水有條件開放 - 風傳媒

陳時中強調,文化、體育活動都能讓大家身心更健康,所以將在27日起部分開放,但參加者都要遵守實聯制、戴口罩等防疫基本措施。 陳時中說明,籃球場可以 ... 於 www.storm.mg -

#56.台中7/13起「微解封」指引一次看夜市、電影院、藝文場館

公園部分則採「開放場域,不開放設施」原則,第一階段開放「望高寮夜景 ... 含運動設施、體健設施、涼亭、兒童遊戲場、特定運動場域、籃球場等)、高 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#57.改革初探:邓小平倡议创办经济特区 - Google 圖書結果

组织者知道邓小平特别喜欢足球和篮球,专门从加利福尼亚请来了一队职业篮球选手,在舞台上表演球艺。这在肯尼迪艺术中心还是首次。当晚参加表演的还有著名钢琴演奏家塞金 ... 於 books.google.com.tw -

#58.籃球場 - 高雄市政府警察局

運發局. 自管. 青少年運動園區. 籃網球場. 未開放. 簡全吾. 07-7164148. 申請使用 ... 籃球場、網球場. 全天候開放. 黃同戊. 07-6908434. 58. 前鎮區. 復興國小. 於 www.kmph.gov.tw -

#59.各校配合自7月13日起開放學校戶外操場供社區民眾運動。

(一)開放學校戶外操場;不開放戶外運動設施設備:如遊具設施、單槓等健身器材、籃球場、網球場、棒球場、羽球場、游泳池等,爰請確實封閉戶外運動設施設備、籃球架之球 ... 於 www.kcg.gov.tw -

#60.籃球 - 林口區公所

地址:新北市林口區四維路175號(四維路、佳林路口-市15用地) 開放時間:每日上午6時30分至晚間10時 申請借用:無. 寶林籃球場. 寶林籃球場-外觀照片. 於 www.linkou.ntpc.gov.tw -

#61.升小選校王2014 - 第 67 頁 - Google 圖書結果

... 美勞室、普通用轡〝′途室、禮堂、籃球場、社`工室、英語室、家長資源室、小禮堂。 ... 計劃(功課、補習、球類及各種活動〉‵開放電腦室 v 周六團契 v 周日主日學。 於 books.google.com.tw -

#62.11/16至11/29 維持二級警戒部分防疫鬆綁 - 屏東縣政府

有條件開放部分 調整戶外戴口罩規定 取消梅花座 校外教學 宗教場所 住宿型機構探訪規定 規劃有條件放寬 9/21~10/4維持二級緊戒 全國醫院探病放寬管制 於 www.pthg.gov.tw -

#63.杉林溪森林生態渡假園區

一、宗旨:推廣中國固有文化,進而達到心靈淨化、和諧的書香社會。 二、指導單位: 南投縣政府。 三、主辦單位:杉林溪森林生態渡假園區。 四、參加組別: 1、國小中年級組 ... 於 www.goto307.com.tw -

#64.因操場施工,即日起直線跑道及籃球場暫停開放! - 彰化縣田中 ...

因籃球場、直線跑道改善工程施作。 為避免危險,請學生、家長請勿進入。 ::: 新民國小粉絲頁. 認識新民Introduction. 新民國小簡介(微電影) 於 www.smps.chc.edu.tw -

#65.關渡國小運動中心/ 場地介紹 - 舞動陽光有限公司

(捷運關渡站2號出口步行約5分鐘)室內溫水游泳池全年對外開放運動中心內綜合球場可租賃羽球、排球、足球、籃球、桌球與企業運動會、畢業典禮等運動場地租借活動。 於 www.wdygsports.com.tw -

#66.【重要公告】新北市8/10起,運動場館:#游泳池及#足球場...

現在室內也開放了,口罩也脫了,籃球場依然不開放?厲害了,我的新北市政府!? 3 mos Report. Shu ... 於 m.facebook.com -

#67.岸裡國小籃球場破損議員爭取全面翻新

但卻接獲岸裡校方和許多家長反映,學校戶外籃球場地板龜裂嚴重,PU跑道也出現破損。因此,邀請台中市教育局到岸裡國小會勘,希望能全面改善籃球場和PU ... 於 www.epochtimes.com -

#68.萬興國小運動中心 - HandlePOWER 恆動力

恆動力主要以運動休閒服務產業為主,主要經營範疇包含游泳池、健身中心、舞蹈教室、綜合球場、停車場等為主要營業項目。目前以政府部門委外管理案件為主, ... 於 www.handlepower.net -

#69.因應疫情,配合指揮中心防疫指引,校園暫不對外開放 - 五湖國小

... 人員高度聚集的場所,面對防疫工作必須以最謹慎的方式處理,避免學生遭受感染風險,暫不對外開放高中以下學校戶外操場及戶外運動設施(如:籃球場、 ... 於 wuhues.mlc.edu.tw -

#70.在大自然中運動,體育公園悄然走紅 - 新浪新聞

現在,我更喜歡去體育公園,公園裡空間大,籃球場等場地設施齊全,還有 ... 龍觀體育公園等多個體育公園已完成建設並向公眾開放,受到大量市民青睞。 於 news.sina.com.tw -

#71.金門縣政成果之芻議 - 獨家報導

... 年9月啟用、忠孝新村籃球場109年9月啟用、古寧國小半戶外球場110年4月 ... 2008年前總統馬英九執政時期,開放陸生有效減緩臺灣少子化及私校退場 ... 於 www.scooptw.com -

#72.內行人推薦4處仙氣十足新北森林感公園- 政府消息新聞

園區內有健康步道、林蔭步道、表演廣場、籃球場、水池、涼亭、兒童遊樂區等,來到此地,可輕鬆穿梭在山間小徑,享受在林蔭中散步的樂趣。 於 news.pchome.com.tw -

#73.体育文明建设 - Google 圖書結果

在全国各种各样的赌博中,目前最流行的赌博是利用体育赛事,包括篮球、棒球、橄榄球 ... 我国的体育赌博犯罪最早产生于处于改革开放最前沿的广东地区,1994年前后由澳门经 ... 於 books.google.com.tw -

#74.運動場館及學校操場等場域 - 教育部

(2)開放戶外空間:依據有關部會規範相關之戶外空間防疫管理措施辦理。 ... (2)戶外運動設施設備:如遊具設施、單槓等健身器材,以及籃球場、網球場、棒球場、羽球場、 ... 於 www.edu.tw