國美館光影藝術節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 現在進行式:臺灣藝術史的光影實錄 和吳億萱,明立國,林浩立,林承緯,林盈君,徐柏涵,張琳,陳仲賢,陳晞,鄭友寧,戴嘉明,顏絃仰,龔卓軍的 藝術認證97期:逐光物語都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【台中西區】台中美術館|台灣國際光影藝術節,炫麗的彩色 ...也說明:國立台灣美術館 臺灣國際光影藝術節 戶外展覽:2021/12/25-2022/02/28 點燈時間:17:00~22:00,除夕初一照常開放 館內營業時間:平日09:00-17:00, ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和高雄市立美術館所出版 。

元智大學 文化產業與文化政策博士學位學程 劉阿榮、謝登旺所指導 陳秀卿的 地方文化產業的轉型與發展之研究:以苗栗地區為例 (2018),提出國美館光影藝術節關鍵因素是什麼,來自於地方文化產業、體驗經濟、族群融合、生活美學、地方創生。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 蔡幸芝所指導 陳佩伶的 市定古蹟的新生:台北當代藝術館的展示空間之運用與詮釋 (2015),提出因為有 古蹟再利用、展示空間、詮釋、台北當代藝術館的重點而找出了 國美館光影藝術節的解答。

最後網站國美館「光‧舞弄‧影—2022 臺灣國際光影藝術節」 召喚光之 ...則補充:本週六,國美館繼續邀請NTSO臺灣青年交響樂團,以光影節的策展理念發想,透過動人悠揚的樂聲與作品進行對話。上一屆臺灣國際光影藝術節迎來13萬多參觀 ...

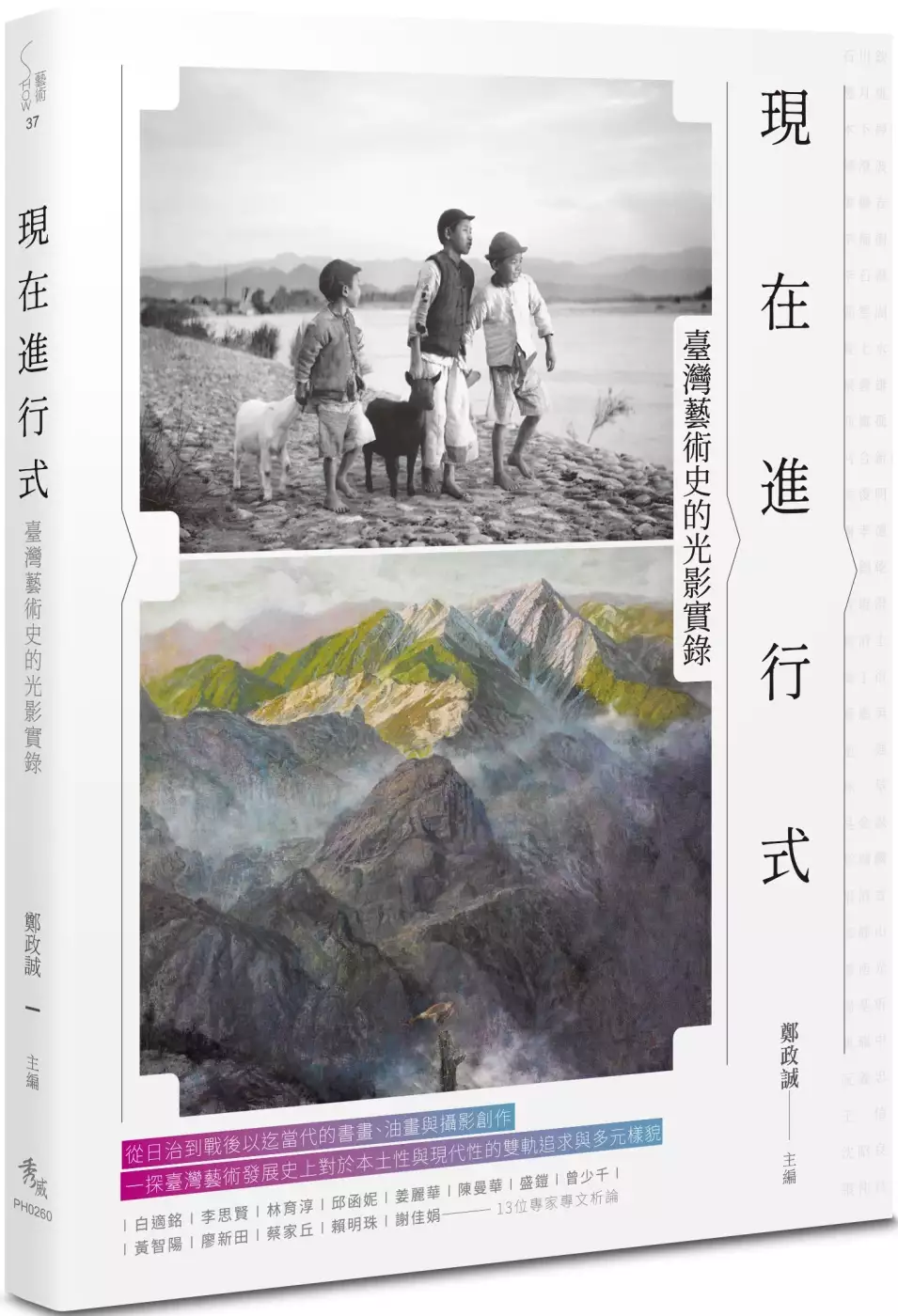

現在進行式:臺灣藝術史的光影實錄

為了解決國美館光影藝術節 的問題,作者unknow 這樣論述:

本書收錄十三位專家學者的演講內容,爬梳從日治到戰後以迄當代的書畫、油畫與攝影三大領域,一探臺灣藝術發展史上對於本土性與現代性的雙軌追求與多元樣貌! 書中聚焦五大主題:「臺灣美術史概論」、「近代美術與桃園典藏」、「近代臺灣的攝影發展」、「戰後臺灣的書畫發展」以及「臺灣美術史的拓展與發聲」,綜論臺灣藝術史一路以來,包括鹽月桃甫、陳澄波、李梅樹、李石樵、郭雪湖、黃土水、侯俊明、邱創乾、曾現澄、梅丁衍、施強、林草、吳金淼、李鳴鵰、郭明福、彭瑞麟、鄧南光、姚瑞中、阮義忠、王信、沈昭良、張仲良……等等藝術家所呈現的豐富多樣的創作風景。 本書特色 白適銘、李思賢、林育淳

、邱函妮、姜麗華、陳曼華、盛鎧、 曾少千、黃智陽、廖新田、蔡家丘、賴明珠、謝佳娟等十三位專家學者,從書畫、油畫、攝影三大領域的藝術創作,綜論臺灣藝術史自日治到戰後以迄當代,對於本土性與現代性的雙軌追求與多元樣貌。 各界推薦 莊秀美(桃園市政府文化局局長) 廖仁義(國立臺北藝術大學博物館研究所教授兼傳統藝術研究中心主任 ) 姚敦明(桃園市立圖書館館長)

地方文化產業的轉型與發展之研究:以苗栗地區為例

為了解決國美館光影藝術節 的問題,作者陳秀卿 這樣論述:

文化創意產業是目前世界各國國家政策及地方經濟的發展趨勢。過去偏重製造與技術的產業型態,在面對以知識為主要競爭籌碼的知識經濟時代,轉型與調整是必經的過程,地方文化產業因此應運而生。地方文化產業結合了既有的產業製造基礎,再融入創意、美學與人文等特質,發展出一項具整合性、高附加經濟價值,且能提升了國民生活品味的新型態產業網絡。本研究透過苗栗縣四個地方文化產業(力馬工坊陶瓷跨族群產業、華陶窯陶瓷產業、三義木藝業、苑裡藺草業)的經營模式與過程,分析地方產業發展能夠永續經營的重要關鍵所在:他們抓住產業轉型重點,不僅抱持著對於鄉土人文及美學一直以來的關懷,更加入多元文化相融的在地生活美學因子,並配合各地方

獨特的在地文化,帶給地方居民強烈的認同感和信心,更帶動實質的經濟效益。

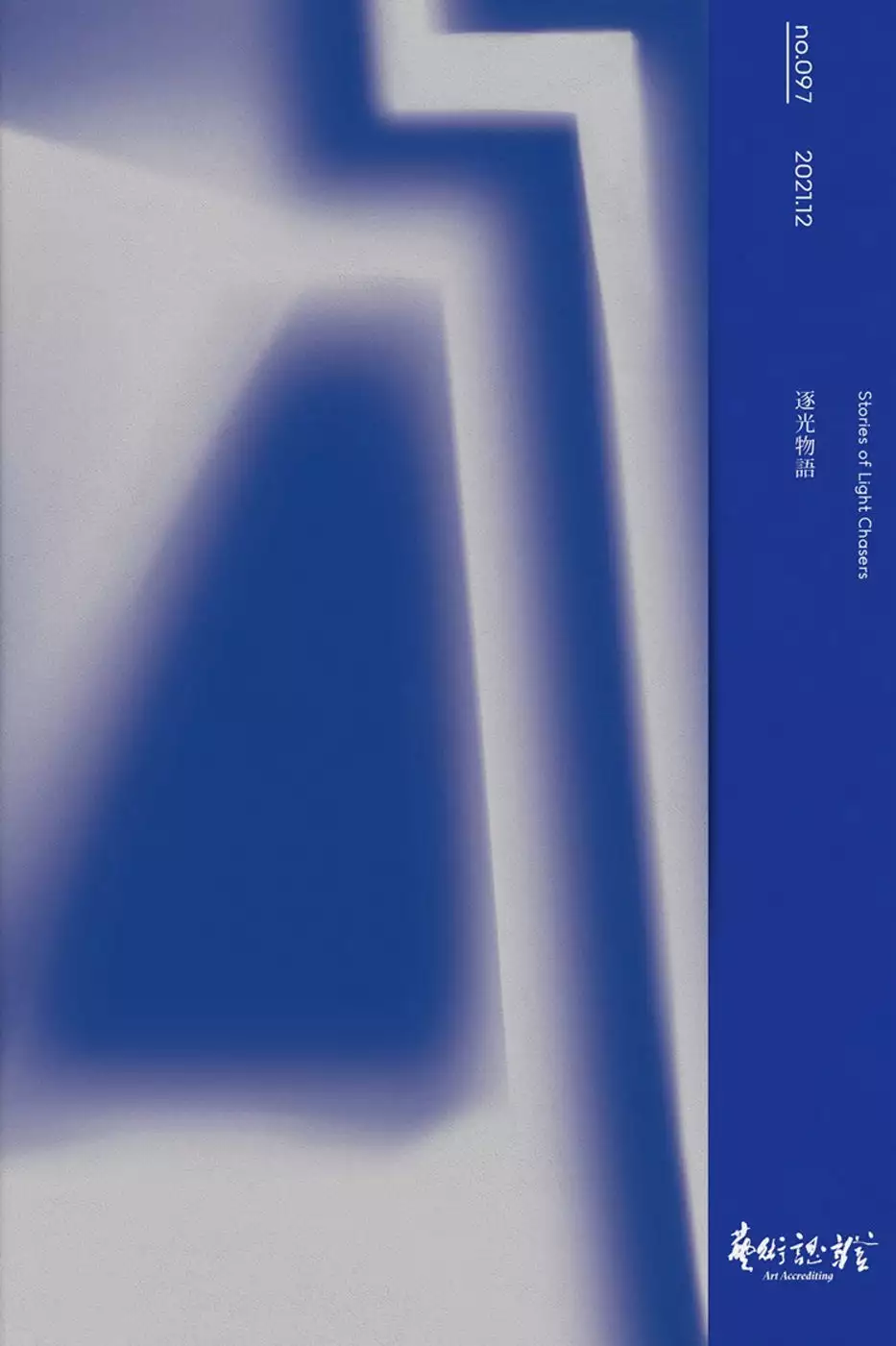

藝術認證97期:逐光物語

為了解決國美館光影藝術節 的問題,作者吳億萱,明立國,林浩立,林承緯,林盈君,徐柏涵,張琳,陳仲賢,陳晞,鄭友寧,戴嘉明,顏絃仰,龔卓軍 這樣論述:

「可見性是光的一種質地。顏色則是光的面容。……光是所有生命的起源。『可見』是生命的特徵之一,它無法脫離生命而存在。」 在2021年的歲末,《藝術認證》97期,以「逐光的人」為主題,關注的便是以「光」──特別是人造光──出發的視覺藝術創作。一片黑暗之中綻放的光輝,無疑具有奪人目光的力度。適度的暗影強化了觀眾對光及其結構的體驗,模糊掉干擾性的背景,引導視覺聚焦在該聚焦的地方,也有時甚至反轉了空間原本的形貌。專題以藝術史的光為引,關注點亮城市之夜的光藝術節慶,以及將人造光源納為關鍵創作要素的藝術家;同時,讀者也將看到高美館《泛‧南‧島藝術祭》、兒美館《黑嚕嚕‧光焱焱》精

彩展評,以及延續《藝術認證》長期經營「南島人物特寫」專欄的新篇章。 {封面概念} 以光線和光束為基礎單位,想像平面時,可見光線的輪廓;交疊時,則形成一個立體場域,如藝術家透過光的傳遞產生出的空間與隱喻層次。 *約翰.伯格,〈論可見性〉,《觀看的視界》,頁303(台北:麥田,2021)。

市定古蹟的新生:台北當代藝術館的展示空間之運用與詮釋

為了解決國美館光影藝術節 的問題,作者陳佩伶 這樣論述:

自當代藝術蓬勃發展以來,展示空間在整個展覽脈絡中扮演的角色不再單純只是陳列藝術品的空間,許多藝術家甚至將展示空間視為挑戰權威或揭露某種事件的方法,間接改變藝術欣賞的方式及視角。藝術品在展示空間透過適當安排與詮釋,影響了藝術家是否能如期將作品的概念與訊息傳遞給觀眾,由各個展示空間所串連起的展覽脈絡如同說故事一般,影響著觀眾觀展的情緒。 台北當代藝術館的展示空間別於一般白盒子的美術館空間,它是透過古蹟再利用的美術館,保留了舊時小學校的設計與物件,內部的空間特性及動線深深影響藝術品在空間中的展示方式。如何在古蹟中展現當代藝術的能量,在看似諸多受限的空間中創造最大的展示價值是本研究關心的目標。

本研究透過文獻探討回顧展示空間的發展及定位,理解展示空間在當代藝術的展覽價值中扮演一個日趨重要的角色。再以台北當代藝術館歷史沿革、成立背景、建築風格及特色和展示空間的分析,鋪陳各項背景資料。透過深度訪談當代館的歷任館長、展覽組組員和古蹟文史專家,在他們的訪談中從各個面向了解當代館在古蹟再利用的脈絡下:一、館所的定位及發展。二、展覽組的人員執行展覽業務的作業及溝通過程。三、透過古蹟再利用的空間實際上面臨的問題及因應之道。經過深入的探究與討論,本研究發現當代館積極運用館內及館外的展示空間及場域,藉此突破原先建築的各項限制。當代館的展覽組人員則是以開放、尊重的溝通態度與藝術家和策展人進行展覽的規

劃。另外,許多空間再利用的議題中,核心的目標應當著重在「如何妥善使用空間」的討論上,將空間的價值最大化的發揮。期盼透過本研究,提供日後同樣是類似當代館的非典型展示空間之美術館在實際操作層面上的建議及參考,以及日後透過古蹟再利用的空間之規劃模式。

想知道國美館光影藝術節更多一定要看下面主題

國美館光影藝術節的網路口碑排行榜

-

-

#2.國美館光影藝術節展覽以5G即時互動震撼登場 - PChome 新聞

光•舞弄•影-2022臺灣國際光影藝術節」室內展覽於25日盛大開展,特別邀請大阪藝術大學藝術系藝術科學科教授安藤英由樹(ANDO Hideyuki)與臺灣藝術團隊 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#3.【台中西區】台中美術館|台灣國際光影藝術節,炫麗的彩色 ...

國立台灣美術館 臺灣國際光影藝術節 戶外展覽:2021/12/25-2022/02/28 點燈時間:17:00~22:00,除夕初一照常開放 館內營業時間:平日09:00-17:00, ... 於 cindypark.cc -

#4.國美館「光‧舞弄‧影—2022 臺灣國際光影藝術節」 召喚光之 ...

本週六,國美館繼續邀請NTSO臺灣青年交響樂團,以光影節的策展理念發想,透過動人悠揚的樂聲與作品進行對話。上一屆臺灣國際光影藝術節迎來13萬多參觀 ... 於 times.hinet.net -

#5.國美館展光影藝術邀民眾隨光起舞 - 國語日報社

國立臺灣美術館日前推出「光舞弄影.二○二二臺灣國際光影藝術節」,邀請臺灣、日本、澳洲、法國等多國藝術家,以藝術、科技與表演等跨域創作精神, ... 於 www.mdnkids.com -

#6.台中國美館「2021國際光影藝術節」,帶你踏入魔幻電影世界

台中國美館啟動第二屆「臺灣國際光影藝術節」,今年特別邀請臺灣、瑞士、日本、法國、澳門等8組國內外創作團隊,以「黑暗之光」為主題,希望以藝術之光照亮被疫情籠罩 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#7.【臺中】黑暗之光– 2021臺灣國際光影藝術節

【臺中】黑暗之光– 2021臺灣國際光影藝術節. 2021.01.11. 國美館藝訊 ... 中的角色,透過夜裡的光影與聲響所傳遞的訊息,思考是代表著警訊或希望? 於 www.digiarts.org.tw -

#8.台中最新景點- 光影藝術節「光. 舞弄. 影」 - follow Wayne go ...

天氣好、美食多、景點豐富的台中,又有網美景點啦!「2022 臺灣國際光影藝術節」就在台中國立台灣美術館。展覽邀請臺灣、日本、澳洲、法國的藝術家們 ... 於 we-study-abroad.com -

#9.台中國美館「2021臺灣國際光影藝術節」黑暗之光!燈管人光牆

當台中國美術館變身黑暗之光藝術光廊!台中國立台灣美術館(國美館)第二屆「2021臺灣國際光影藝術節」在2月26日元宵節正式開展,本次展覽以「黑暗之 ... 於 www.damanwoo.com -

#10.免費展覽|國美館光影藝術節~黑暗之光夜色中有趣 ... - 晴天散步

今年(2021)的臺灣國際光影藝術節主題為黑暗之光,展期從20212.26~3.28,就在國美館戶外展區,免費參觀。 這段期間,騎車或開車經過國美館,很難不被這個 ... 於 feliz.tw -

#11.台灣國際光影藝術節「黑暗之光」8件絕美光影裝置展現聲光之美

2021台灣國際光影藝術節2/26-3/28在台中西區國立台灣美術館登場,主題為「黑暗之光」,共有8件作品在戶外和室內精彩展出,匯集台灣、瑞士、法國、澳門 ... 於 www.itaichung.tw -

#12."2022臺灣國際光影藝術節"國美館讓光影打造魔力舞台

「2022臺灣國際光影藝術節」主題「光‧舞弄‧影」將於國立臺灣美術館展出。國美館表示,今年在文化部支持下,光影節的作品數量、規模與尺度也隨之提升, ... 於 newnet.tw -

#13.亞洲藝術新聞 No.194 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

但今年國美館也有湯瑪斯·鲁夫 Thomas Ruf 攝影展、黑暗之光-2021 臺灣國際光影藝術節、威尼斯建築雙年展、亞洲藝術雙年展...。今天,主要想請您來談談國美館 ... 於 books.google.com.tw -

#14.2022臺灣國際光影藝術節,一起來台中國美館光舞弄影 ...

2022臺灣國際光影藝術節開展囉!今年邀請臺灣、日本、澳洲、法國藝術家,打造10組具表演性裝置特質的光影劇場、光景舞台與光遊界面,讓我們對於光影有 ... 於 tw.yahoo.com -

#15.2022 臺灣國際光影藝術節必逛展區、打卡景點 - Calling訂房 ...

國美館 藝文盛事─2022臺灣國際光影藝術節登場囉!今年邀請台灣、日本、澳洲、法國等多國藝術家,打造10組超特別的表演裝置光影劇場、光景舞台與光遊 ... 於 www.callingtaiwan.com.tw -

#16.「2022台灣國際光影藝術節」聖誕夜於國美館登場 - 上報Up ...

國立台灣美術館 自2020年開始辦理「台灣國際光影藝術節」,館長梁永斐表示,透過光與影、5G數位科技、沉浸式展覽互相產生美學,能看見策展團隊的用心。梁 ... 於 www.upmedia.mg -

#17.國美館即將推出「2020臺灣國際光影藝術節」 — WHYIXD

本次藝術節邀請到國內外知名藝術創作者,包含日本神戶光節策展人義大利籍設計師丹尼爾蒙特韋德(Daniel Monteverde)、參展2018大地藝術祭的日本 ... 於 www.whyixd.com -

#18.台中景點》國美館最新活動.2021臺灣國際光影藝術節-黑暗之光

來台中美術館都看得到這美麗的光影藝術節, 晚上可以來這走一走。 內容目錄. 台中景點》國美館最新 ... 於 yoke918.com -

#19.【台中景點推薦】光之書寫—2020臺灣國際光影藝術節

2020台灣燈會在台中,隨著燈會、元宵時間步步接近,一處處燈飾隨之完工點亮,讓台中的夜晚更加璀璨,先前的光影藝術節再進化,這次在國立台灣美術館 ... 於 jatraveling.tw -

#20.「2021臺灣國際光影藝術節」台中國美館登場 - Vogue Taiwan

第二屆「臺灣國際光影藝術節」2月26日起於台中國立臺灣美術館戶外園區展出多位國際藝術家的光影裝置。本次以「黑暗之光」為展覽主題,特別邀請臺灣、 ... 於 www.vogue.com.tw -

#21.台中國美館「2021國際光影藝術節」 帶你踏入魔幻世界

台中國美館「臺灣國際光影藝術節」即日起至3月28日盛大展出,今年以「黑暗之光」為主題,藝術家藉由燈光藝術作品,帶領民眾反思負面、黑暗所蘊含的正向 ... 於 www.setn.com -

#22.【台中。西區】臺灣國際光影藝術節。10 組國內外藝術家打造 ...

【台中。西區】臺灣國際光影藝術節。10 組國內外藝術家打造光影交織。《光.舞弄.影》。台中國美館打卡新亮點邁入第三屆的「2022 臺灣國際光影藝術 ... 於 1817box.tw -

#23.【台中】新景點先踩踩! 國美館現身「放大版彩虹泡泡」 限時 ...

這是國立台灣美術館限時展出的地景藝術裝置,呼應以光為主題的「2022台灣國際光影藝術節」展覽,虹彩泡泡球現蹤國美館後方的大片草皮囉~. 於 www.tripgo.tw -

#24.2022 臺灣國際光影藝術節」 召喚光之行者進行一場與音樂共舞 ...

為呼應本屆光影節「光之劇場」策展理念,國美館特於2/19舉行「光•舞弄•影音樂會」,特別邀請NTSO臺灣青年交響樂團木管五重奏(長笛-潘欣玫、雙簧管- ... 於 www.cna.com.tw -

#26.文青小旅行漫遊台中草悟道 - 自立晚報

... 台中草悟道文青小旅行,漫步大片城市綠廊中,除可遊逛科博館、國美館、 ... 台灣美術館,有各式藝術展覽,目前還有「2022 台灣國際光影藝術節」 ... 於 www.idn.com.tw -

#27.國美館「2021臺灣國際光影藝術節」以黑暗之光照亮希望

文化部所屬國立臺灣美術館今(26)日啟動第二屆「臺灣國際光影藝術節」,結合國美館自2004年起設立各項大型計畫推動國際科技藝術創作的方向,自元宵節 ... 於 www.191art.com.tw -

#28.「臺灣國際光影藝術節」12/25 登場!10 組國內外藝術家打造 ...

2022 臺灣國際光影藝術節將於12/25 在台中國美館登場!今年度以「光・舞弄・影」為題,邀請10 組國內外藝術家打造「光之劇場」。 自2020 年開辦以來即受到各界好評與 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#29.國美館「台灣國際光影藝術節」昨登場10組作品打造光之劇場

國立台灣美術館 年末壓軸推出「光‧舞弄‧影—2022台灣國際光影藝術節」,昨天耶誕節揭開序幕,邀請來自台灣、日本、澳洲、法國藝術家,以藝術、科技與 ... 於 www.merit-times.com -

#31.洗版IG的台中「巨型彩虹泡泡」免費拍!夜空版魔幻感升級

這處座落草坪上的巨大彩虹泡泡,其實是「2022臺灣國際光影藝術節」的作品之一,由來自澳洲的藝術團隊西蘇工作室打造,以沉浸式聲光建築結構還原了吹 ... 於 udn.com -

#32.2021台灣國際光影藝術節,2/26~3/28就在台中國美館 - Zi 字媒體

已經舉辦到第二屆的台灣國際光影藝術節,今年展出日期是2021/2/26~3/28. 據說上一屆的口碑不錯,所以今年又在台中國美館再次展出 ... 於 zi.media -

#33.網美拍照看這裡台灣國際光影藝術節開展 - 自由時報

除了台灣燈會在台中,國立台灣美術館今年也首次舉辦「光之書寫——2020台灣國際光影藝術節」,邀請國內外知名光影藝術創作者,以科技藝術、燈光藝術及跨 ... 於 news.ltn.com.tw -

#34.國美館「2021 臺灣國際光影藝術節」以黑暗之光照亮希望

國美館 「2021 臺灣國際光影藝術節」以黑暗之光照亮希望 ... 日本藝術家千田泰廣的作品〈日行跡〉選在國美館E亭展出,在全暗的空間當中,千絲萬縷透過 ... 於 www.everydayobject.us -

#35.2022台灣國際光影藝術節重溫童年回憶,10組裝置成最新台 ...

國立台灣美術館 即日起至2月底舉辦「2022 臺灣國際光影藝術節」,最吸睛的就是戶外那日夜都散發夢幻光澤的巨大彩色泡泡,不論男女都絕對會想上前拍美照 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#36.中彰區域觀光聯盟受邀參加國美館2021台灣國際光影藝術節 ...

繼2020以光作為載體的「台灣國際光影藝術節」獲得廣大迴響,文化部所屬的國立台灣美術館於2/26啟動第2屆「台灣國際光影藝術節」,結合國美館自2004年 ... 於 b2b.travelrich.tw -

#37.「2020臺灣國際光影藝術節論壇」全球頂尖藝術策展人齊聚 ...

國立臺灣美術館與交通部觀光局、財團法人臺灣美術基金會共同辦理「2020臺灣國際光影藝術節論壇」, 15日於國美館舉行,由國美館林志明館長主持,交通 ... 於 newsmedia.today -

#38.國美館「2021臺灣國際光影藝術節」以黑暗之光照亮希望|樂活

文化部所屬國立臺灣美術館日前啟動第二屆「臺灣國際光影藝術節」,結合國美館自2004年起設立各項大型計畫推動國際科技藝術創作的方向,自元宵節起於 ... 於 ocacnews.net -

#39.2021臺灣國際光影藝術節台中國美館亮相|國美館變出80 年代 ...

台中ღ 甜蜜的家. Mar 21. 2021 19:17. 2021臺灣國際光影藝術節台中國美館亮相|國美館變出80 年代復古電玩互動光廊、沈浸式星空等8組精彩作品展出時間2021/2/26–3/28 ... 於 ceciliafang1103.pixnet.net -

#40.2022臺灣國際光影藝術節」 後疫情時代下的臺日跨國異地共演

梁永斐特別強調,這件作品可說是5G科技與藝術的完美結合,是國美館首次以5G技術結合藝術的即時跨國異地共演作品,透過5G技術互動串流所創造的共感即時性,不但為參觀民眾帶 ... 於 beanfun.com -

#41.[新聞] 國美館「2021臺灣國際光影藝術節」以黑暗之光照亮希望

光影藝術 是最能表現藝術及科技結合的形式之一,也是文化部近年推動科技藝術的重點項目,感謝交通部的支持及參與,以及國美館與所有藝術家的策展,期盼每年 ... 於 www.tfaf.org.tw -

#42.台中國美館「光之書寫台灣國際光影藝術節」︳2020 ... - 金大佛

台中國美館「光之書寫台灣國際光影藝術節」︳2020台中燈會期間限定景點 · 星座、星星的使者 · 光電獸#15-東區 · 光電獸#19-草與樹 · 森林裡的洋流 · 頻道. 於 yama.tw -

#43.國美館「光•舞動•影―2022臺灣國際光影藝術節」後疫情臺日 ...

國美館 「光•舞動•影―2022臺灣國際光影藝術節」後疫情臺日跨國共演隨著「2022臺灣國際光影藝術節」戶外展演精采落幕,本屆光影節室內展覽在... 於 news.sina.com.tw -

#44.台灣國際光影藝術節-心得介紹, 台中夜晚期間限定, 黑夜降臨的 ...

國立台灣美術館 在展期間,每天下午5點開燈,晚上10點熄燈,這段黑夜降臨的魔幻科技大秀,簡直像電影場景,就當台中夜晚多一個浪漫散步的好地方吧! 台灣 ... 於 showthinker.com -

#45.「光之書寫」如何翻轉國美館展演能量?林志明談公眾藝術策 ...

從「辦展不辦節」到「辦展也辦節」,美術館在這兩者之間的差異又是如何?年節前夕率先登場的「2020臺灣國際光影藝術節:光之書寫」便是臺灣首度以國家 ... 於 artouch.com -

#46.2021光影藝術節來了!國美館大門口滿滿火柴小人重現電玩 ...

還好臺灣國際光影藝術節即時趕上~八大作品遍佈台中國美館園區內,大門口直接變身復古電玩場景,每天只展出五小時~天黑之後把握時間啊! 於 cotton.pink -

#47.2021台灣國際光影藝術節,2/26~3/28就在台中國美館 - 達人 ...

已經舉辦到第二屆的台灣國際光影藝術節,今年展出日期是2021/2/26~3/28. 據說上一屆的口碑不錯,所以今年又在台中國美館再次展出 ... 於 savemoney.com.tw -

#48.2021臺灣國際光影藝術節 - 臺中觀光旅遊網

◇ 若需登記公務人員、國美館志工時數者,恕不接受現場報名。 ◇ 此活動為免費參加,需報名並確認成功後方能參加. 讓光填滿黑夜 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#49.2022 光影藝術節開跑! 最近IG 超夯的夢幻「巨型彩色泡泡 ...

位於台中的國立台灣美術館,最備受矚目的年末盛事「光‧舞弄‧影—2022 臺灣國際光影藝術節」已於日前盛大展開。邀請來自臺灣、日本、澳洲、法國藝術家, ... 於 blog.icook.tw -

#50.廖康樾:百年大疫帶來的千年一遇 - 財訊

3/12去國美館見證了一場充分結合5G科技、網際網路、行動裝置、社交媒體與 ... 列為曾鈺涓、翁淑英主策的「光舞弄影——2022台灣國際光影藝術節」的壓軸 ... 於 www.wealth.com.tw -

#51.台中夜間浪漫遊國美館光影藝術節巨大泡泡最夢幻 - CTWANT

最近台中人又多了一個夜遊新去處,國立臺灣美術館從2020年舉辦「臺灣國際光影藝術節」以來,頗受各界好評,新一屆自去年12月下旬開展,便吸引許多人 ... 於 www.ctwant.com -

#52.2021臺灣國際光影藝術節亮相台中國美館!互動光廊 - La Vie

台中國立臺灣美術館(國美館)於2021年2月26日至3月28日舉辦第2屆「臺灣國際光影藝術節」,並以「黑暗之光」為主題,邀請台灣、日本、法國等8組國內外 ... 於 www.wowlavie.com -

#53.台灣國際光影藝術節超過20萬人參觀壓軸亮點台日共製沉浸5G ...

(台灣英文新聞/藝文組綜合報導)隨著「2022台灣國際光影藝術節」已吸引超過21萬人參觀,戶外展演精采落幕,室內展覽在國立台灣美術館「U-108 Space」 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#54.七彩巨型泡泡超好拍!臺灣國際光影藝術節免費逛 - MOOK景點家

台中又有夢幻打新景點!台中國美館外現了像彩虹泡泡般的絢麗作品,這是國美館年末藝文盛事「台灣國際光影藝術節」,於25日聖誕節登場,邀請來自台灣、 ... 於 www.mook.com.tw -

#55.2022臺灣國際光影藝術節| 台中光影展國美館出現「巨大彩色泡 ...

2022臺灣國際光影藝術節| 台中光影展國美館出現「巨大彩色泡泡」12/25~2/28 (地圖攻略) · 01.Metastage-來場不連續的跳躍 · 02.迷宮幻遊 · 03.陽台城市文明- ... 於 safood.tw -

#56.2022臺灣國際光影藝術節:台中必拍超夢幻巨型彩虹泡 ... - 輕旅行

這次2022臺灣國際光影藝術在網路上、IG 上最火紅的莫過於我們這次專程來拍的巨型彩虹泡泡啦!它是5《轉瞬即逝》喔,就在國美館正後方的草皮上,建議 ... 於 travel.yam.com -

#57.「臺灣國際光影藝術節」國美館隆重登場 - 教育廣播電台 ...

國立臺灣美術館「臺灣國際光影藝術節」透過光與影、5G數位科技、沉浸式展覽互相產生美學,展至111年2月28日,歡迎觀眾到國美館戶外園區參觀光影藝術節 ... 於 channelplus.ner.gov.tw -

#58.國美館「光‧舞弄‧影—2022 臺灣國際光影藝術節」 | 民生好報

本週六,國美館繼續邀請NTSO臺灣青年交響樂團,以光影節的策展理念發想,透過動人悠揚的樂聲與作品進行對話。上一屆臺灣國際光影藝術節迎來13萬多參觀 ... 於 17news.net -

#59.桃園地景藝術節

桃園地景藝術節為桃園市重要的大型藝文活動之一,宗旨為透過藝術介入空間,讓藝術更貼近環境與常民生活,並推廣桃園獨特的自然景觀與人文風貌,自2016年起, ... 於 www.taoyuanlandart.com.tw -

#60.2021臺灣國際光影藝術節」用黑暗之光璀璨登場 - 微笑台灣

台中國立臺灣美術館於2021年2月26日至3月28日舉辦第2屆「臺灣國際光影藝術節」,以「黑暗之光」為主題,邀請國內外藝術家團隊參展,順應國美館環境打造光影之美,8組 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#61.產業訊息-台中國美館光影藝術節展出5G 互動式影像

國立台灣美術館 主辦的第三屆2022臺灣國際光影藝術節《光.舞弄.影》,本次在2021年12月正式登場,透過光與影、5G數位科技、沉浸式展覽互相產生美學,展至111年2月28日 ... 於 5gkh.kcg.gov.tw -

#62.2022臺灣國際光影藝術節| 大家一起來台中國美館光舞弄影

2022臺灣國際光影藝術節開展囉!今年邀請臺灣、日本、澳洲、法國藝術家,打造10組具表演性裝置特質的光影劇場、光景舞台與光遊界面,讓我們對於光影有 ... 於 niniandblue.com -

#63.讚!2022臺灣國際光影藝術節沉浸在光影所打造的魔力舞台

「2022臺灣國際光影藝術節」延續過往與國美館周邊審計新村商圈、大毅老爺行旅的合作,今年更擴大合作範圍將綠光計畫與草悟道商圈納入合作對象,進行展覽 ... 於 news.immigration.gov.tw -

#64.2020臺灣國際光影藝術節2020 LIGHT FESTIVAL - 藝文活動平台

有別以往多數位於室內空間的展演,此次展示以戶外作為主要設置地點,將國美館現有空間、草地、空橋、小山坡等處,藉由作品的設置,重新給予新的場域意義,使來往的觀者能夠 ... 於 event.culture.tw -

#65.台中最新打卡點「2022光影藝術節」!多款裝置藝術+戶外 ...

2022「臺灣國際光影藝術節」正式開展,今年以「光‧舞弄‧影」為主題,帶來許多超美的藝術作品,地點就在台中國美館,從戶外一直延伸至展館內,不管哪裡都超 ... 於 www.niusnews.com -

#66.國美館「2021臺灣國際光影藝術節」以黑暗之光照亮希望

文化部所屬國立臺灣美術館即將在2月26日推出第二屆「臺灣國際光影藝術節」,結合館方自2004年起設立各項大型計畫推動國際科技藝術創作的方向,自元宵 ... 於 dpi.media -

#67.光‧舞弄‧影2022 臺灣國際光影藝術節國美館登場 - 觀傳媒

台中新聞)【記者顏淑娟/台中報導】國美館年末藝文盛事─臺灣國際光影藝術節昨(25)日聖誕節登場。文化部所屬國立臺灣美術館自2020年開始辦理「臺灣 ... 於 www.watchmedia01.com -

#68.這不是燈節喔!台灣國際光影藝術節12/25美麗登場(影音)

2022年台灣國際光影藝術節將搶先在本週六(25日)登場,文化部長李永得與國立台灣美術館館長梁永斐今天(22日)一同展開宣傳,這次同樣有各國藝術家前來 ... 於 www.rti.org.tw -

#69.「光・舞弄・影」2022 臺灣國際光影藝術節隆重登場 - OwlTing

立法院黃國書委員表示,國美館近期積極推動社區營造,參觀展覽的人數也與日俱增,不管是前輩藝術家、當代藝術家的作品都相當多元。2022 年的臺灣國際光影 ... 於 www.owlting.com -

#70.巨大泡泡現身台中!「2022臺灣國際光影藝術節」即日起開展

「臺灣國際光影藝術節」自2020年開辦以來,每年都很受歡迎,而今年國立台灣美術館也再度舉辦了「臺灣國際光影藝術節」,打造出10組光影裝置藝術, ... 於 www.beauty321.com -

#71.2022臺灣國際光影藝術節登場!西蘇工作室、後藤映則等 ...

由臺灣團隊當若科技所作,作品命名源自「元宇宙」(metaverse)概念,藉由5G 應用技術,將建構擺盪於實體與虛擬之間的「舞台」,讓表演者及觀賞者在國美館 ... 於 www.mottimes.com -

#72.國美館「光影藝術節」登場!10組作品打造「光之劇場」年度必看

國立臺灣美術館去年在戶外舉辦「臺灣國際光影藝術節」大受好評,今年再度登場,從聖誕節一路點燈至明年2月28日,由台、日、澳洲、法國等藝術家, ... 於 www.ettoday.net -

#73.國美館光影藝術節節目豐富目不暇給 - 華視新聞網

華視記者吳烈安說:「228連假,除了早上,其實晚上可以安排行程。台中國美館邀集各國藝術家打造光影藝術節,像現在一進門口我們就可以看到有這十組投影燈 ... 於 news.cts.com.tw -

#74.巨大化七彩泡泡!不要錯過!台中國美館2022 臺灣國際光影 ...

... 一段2號♢ 戶外展覽:2021.12.25-2022.2.28 17:00 -相關標籤:台中,作品,藝術,台中景點,泡泡,臺灣,表演,巨大,藝術節,國美館. 於 www.popdaily.com.tw -

#75.以「黑暗之光」為題!國美館「2021 臺灣國際光影藝術節 ...

以「黑暗之光」為題!國美館「2021 臺灣國際光影藝術節」反思黑暗的正向意義,結合瑞士、日本、法國等八組藝術團隊一同參展 ... 於 www.gq.com.tw -

#76.2021臺灣國際光影藝術節@台中國美館(02/26-03/28)(活動結束)

台中- 台中國立台灣美術館02/26舉辦「黑暗之光」第2屆光影藝術節,以藝術創作的角度,呈現不同的光影藝術,給大家不同的感官享受。 此次創作展來自瑞士、法國、日本... 於 www.abic.com.tw -

#77.巨大泡泡現身台中!「2022臺灣國際光影藝術節」即日起開展

圖片來源:國立台灣美術館這次一共邀請了來自臺灣、日本、澳洲、法國的藝術家 ... 圖片來源:國立台灣美術館#2022臺灣國際光影藝術節:巨大彩色泡泡必拍! 於 www.msn.com -

#78.2022台灣國際光影藝術節開展!巨大彩色泡泡

從2020年開始辦理的「臺灣國際光影藝術節」自開辦以來一直以來都很受歡迎,如今也再度於國立台灣美術館開展,2022年以「光‧舞弄‧影」為主題, ... 於 www.bella.tw -

#79.「燈管人」爬上國美館?《2021臺灣國際光影藝術節》8組作品 ...

策展主題〈黑暗之光〉,代表當我們面對未知疫情,在最徬徨的時刻,國美館盼望能夠以光影藝術的感動,帶領大家重新體會大自然給予人類的美好與警惕,希望能 ... 於 www.elle.com