國道客運動態的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝明勳寫的 解鎖!北號誌樓 和張學孔,張馨文,陳雅雯的 綠色交通 慢活‧友善‧永續:以人為本的運輸環境,讓城市更流暢、生活更精采都 可以從中找到所需的評價。

另外網站基隆路幹線(原650路線) - 新店客運也說明:650 大崎腳-捷運市政府站 (107年4月2日起變更為基隆路幹線)

這兩本書分別來自玉山社 和新自然主義所出版 。

國立臺灣大學 土木工程學研究所 張學孔所指導 林逸豪的 多站點國道客運之動態排班規劃 (2015),提出國道客運動態關鍵因素是什麼,來自於多站點、國道客運、動態排班規劃、預約系統、基因演算法。

最後網站公車API動態資料使用注意事項 - PTX (@ptxmotc)則補充:逐筆更新資料服務目前僅公總(國道客運)及其代管縣市提供,公總代管縣市包含:新竹縣市、苗栗縣、南投 ... 公路客運六都市區公車動態資料延遲時間(來源端—本平臺): ...

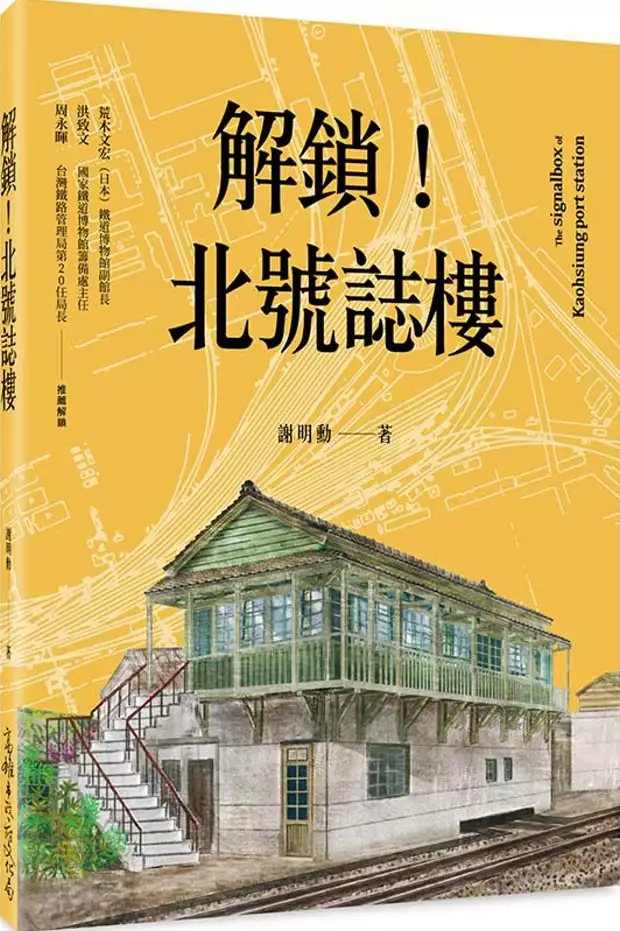

解鎖!北號誌樓

為了解決國道客運動態 的問題,作者謝明勳 這樣論述:

高雄港站「北號誌樓」是國內僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,昔日扮演控制縱貫線、屏東線,及臨港線進出高雄港站眾多轉轍器和號誌機的繁重角色,如今雖因不再有列車進出而解除任務,但建築本體及控制設備仍保存完整,是見證鐵道技術發展的珍貴工業遺產。 本書從高雄鐵道的起源、鐵道路線的演變,到北號誌樓的誕生、作用,以及號誌樓內部閘柄的機械運作原理,再到停用後的保存與活化利用,完整記錄了高雄港站北號誌樓的前世與今生。 本書特色 1. 台灣僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,其歷史與操作原理大公開。 2. 透過文字與歷史照片、站區規劃圖、路線圖等,講述高雄港站區與北號誌

樓的歷史演變;搭配號誌樓剖面圖、機械聯動圖等,解析北號誌樓的實際運作;最後從調查研究與復原規劃圖中探討北號誌樓的活化與再利用。 好評推薦 北號誌樓所保存的機器設備,每一件都十足珍貴,特別是列車進出站,開通進路時,控制轉轍器鎖錠及顯示號誌狀態的「發條式限時解鎖器」,仍完整地保留著,對於研究鐵路號誌裝置的人而言,在理解機械構造及運轉安全設計的基本原理上,絕對是值得參考的重要設備。―(日本)鐵道博物館副館長 荒木文宏 雖然臨港線鐵路已經停駛,但是保存下來的舊高雄港站區,除了軌道外仍有室內機具完整的號誌樓聯動機械。在「工業遺產2.0」的保存思維上,號誌樓內的各式機械,即便不能百分之

百回復原本用途,仍可直接演示其運作的原理,這正是「工業遺產2.0」保存的極佳範例。―國家鐵道博物館籌備處主任 洪致文 如果用車站人生來形容鐵道運轉本業,那麼這個號誌樓就有如是人的靈魂一樣,是集站務於一,只要此處運作順暢則一切大致平穩運行,所以也可說號誌樓指揮若定就有如車站內的定海神針一般。―台灣鐵路管理局第二十任局長 周永暉

國道客運動態進入發燒排行的影片

沿著北部濱海公路兜風,一定會發現這塊適合賞海景、吹海風的白色沙灘,綿延一公里的貝殼白沙,在碧海藍天的映照下,令人心曠神怡。自日治時代就很有名氣的白沙灣海水浴場,位於石門區麟山鼻與富貴角之間,是由富貴角及麟山鼻合抱而成的半月形天然海灣,向來以沙質潔白聞名,來到這裡的遊客,除了享受貝殼沙踏在腳底的細緻感受,還有各式各樣的水上活動可以參與,游泳、釣魚、帆船、潛水、玩風浪板,都是夏日最受歡迎的活動。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

youtube:https://youtu.be/q8HQGr8Xr0M

IG:https://www.instagram.com/huang0415

Sky的私人社團,不定時有好康喔!

https://www.facebook.com/groups/traveler168/

~~~~~~~~~~~~~~~~~

交通資訊

(交通資訊常有變動,出發前請先向各交通場站確認。)

自行開車:

國道1號-臺北交流道下-台2乙線-台2線。

大眾運輸:

搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭捷運至淡水站下-轉搭淡水客運862、863路線至北觀風景區管理處站下。

無障礙交通資訊

大眾運輸:

1.搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭捷運至淡水站下車-轉搭淡水客運862、863路線至白沙灣站下,詳細班次請參照新北市政府公車動態資訊系統。

2.搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭捷運至淡水站下-轉搭台灣好行862皇冠北海岸線(部分低地板)至北觀風景區管理處站下,詳細班次請參照台灣好行旅遊服務網。

多站點國道客運之動態排班規劃

為了解決國道客運動態 的問題,作者林逸豪 這樣論述:

由於高快速道路路網的發展以及鄰近高速公路交流道的新市鎮的開發,使得利用國道客運通勤的旅次日益增加。有許多國道客運路線在進入高快速公路前的一般道路設有站點提供旅客上下車,但依法規規定高快速道路上客運不得站立乘客,因此在尖峰時間接近高快速道路的站點,旅客常因班車客滿而必須等候下一班次,甚至須等候兩班次以上才有空位上車,影響服務品質。為克服此一問題,長途的國道客運業者若能應用預約系統掌握旅客需求,可讓旅客提前得知上車的班次及時間,將可增加營運效率和服務品質。本研究先以逐點流體基礎近似方法建構符合上述情境的動態等候時空網路,再利用數學規劃法結合動態等候時空網路建構排班模式,並加入預約系統之考

量,由此模式尋找在最小化系統總成本目標之下每個時段的最適營運班距決策。而排班問題屬於NP-Hard,難以在合理時間內求得最佳解,故本研究利用基因演算法求解。本研究針對「預約系統未運作模式」與「預約系統運作模式」進行實例分析,同時將求解結果與現行班表之績效進行比較,評估並驗證所建模式的效益。研究中並針對每班次行駛成本、旅客等候時間價值,以及旅客需求量的變動等重要參數進行敏感度分析。研究成果可以做為國道客運營運與服務改善之決策參考。

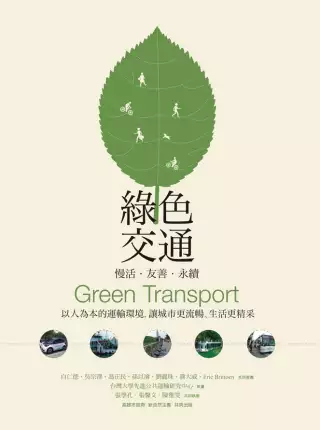

綠色交通 慢活‧友善‧永續:以人為本的運輸環境,讓城市更流暢、生活更精采

為了解決國道客運動態 的問題,作者張學孔,張馨文,陳雅雯 這樣論述:

綠色交通 新潮流‧新生活風格 綠色交通Green Transport:以環境永續發展為基礎,所打造的低污染或零污染運輸環境。包括使用再生能源的公共運輸,或以步行、單車為主的運輸方式等等……。 當世界城市競相在宜居城市的排名上較勁,其關鍵的因素之一,就是它的公共運輸、步行與單車為主的慢行空間市占率的程度,這些城市大致有一半以上的居民,不依賴小汽車而都是靠公共運輸和慢行到達他們想去的地方。因此便捷的移動影響了城市宜居的條件。 本書以深入淺出的方式,告訴大家綠色交通的概念,以及想要成為綠色交通城市應該具備的關鍵策略,需打造城市友善的慢行空間,且必須以新技術、

新能源、新概念做為推手,才能擘畫出理想的城市交通藍圖。 《綠色交通:慢活‧友善‧永續》中提供許多國外城市在邁向此目標的作法與範例,做為台灣城市的借鏡。而台灣也藉由朝向低碳家園的同時,逐步構築了自己綠色交通的模樣,致力成為宜居城市的高雄市,在捷運通車後,一步一步提供便捷的公共運輸與慢行空間,打造屬於高雄的綠色交通。 Part1觀念篇【朝向永續與人本的綠色交通】 Part2策略篇【綠色交通都市的關鍵策略】 Part3慢行篇【友善的慢行交通環境】 Part4創新篇【新技術、新能源、新概念,綠色交通好行】 Part5實踐篇【台灣實踐‧高雄經驗】 本書特色

一、深入淺出闡述「綠色交通」的概念—— 一種新時代潮流 當慢活已成為人們對生活最強烈的渴望,綠色交通正是以此對人、對環境最友善的態度,它是一種健康生活風格的建立,更是時代的潮流。 回歸到以人為本的思維,對環境永續的態度與作法,才是真正可長可久的路,世界潮流近數十年來的反思,新生活型態的崛起,新的移動型式也正逐漸被接納中。 二、以使用者角度來書寫,將綠色交通轉換為生活意象 隨著雲端技術的成熟、巨集數據運算能力的提升,將來,智慧型運輸方案即時為你精算出各種通行方式,出門不必上網查,只要將手機輸入你的起迄點,聰明的運算軟體自然會提供各類資訊給你。 三、省錢的創新

作法 除了自行車可以共享之外,電動汽車是目前最流行的共享概念,過去流行於美國大學生畢業後第二優先的買車夢,在三十年後的現在也被智慧型手機所取代──需要用車時用手機蒐尋附近提供車輛租借服務的地方。這些轉變都代表著小汽車從過去的「擁有者」漸漸轉為「聰明使用者」,我們不需要為了短暫使用而買輛小汽車,當有需求時在短時間內即可「找到」小汽車,租車比自己買車還划算。 四、提供創新的運輸服務構想 交通服務也可以客製化!針對人口少、偏遠的地區,或者身障群族、行動不便的老者,「民眾提出預約或申請,業者才發班車」,由大量供給的大眾運輸服務轉化為客製化的公共運輸服務。公共資源適當的運用也是可以滿

足弱勢族群的需求。 五、綠色城市的精采典範 歐美城市為了減少碳排,早於十多年前積極改善交通所衍生的環境問題,積極建構完善的公共運輸、闢建自行車專用道、打造舒適的步行空間,如蘇黎世沒有公共運輸到不了的地方、溫哥華的自行車上陸下海到哪都行、日本的行人最大,許多精彩的城市案例均在本書一一呈現。 六、台灣城市的實踐作為 台灣許多城市積極興建公共運輸系統、打造公共自行車系統、闢建自行車道等,也是一步步邁向綠色交通的目標。曾被評選為亞洲最適合騎乘自行車城市第三名的高雄市,是全台最早建置自行車道的高雄,且闢建最長的自行車道,象徵城市美學的輕軌電車也開始動工,從工業城市努力邁向低碳

宜居的城市,不僅在產業上進行調整,更針對交通建構低碳的路網。

國道客運動態的網路口碑排行榜

-

#1.國道暨公路路線 - 三重客運

路線 起站 終站 頭班車 末班車 尖峰 離峰 收費 1212 公西 三重 0600 1900 固定班次 固定班次 票價表 9002 臺北 楊梅 0530 2000 固定班次 固定班次 票價表 9002A 臺北 富岡 0630 0800 固定班次 固定班次 票價表 於 www.sanchung-bus.com.tw -

#2.和欣客運HO-HSIN ebus 《租車、網路訂票、交通運輸》

班次動態資訊系統. 【高雄-經新營-台北】 · 【板橋-經新營-高雄】 · 【台南-台北(二排座)】 · 【台南-台北(三排座)】 · 【台北-台中-台南】 · 【台中-板橋】 ... 於 www.ebus.com.tw -

#3.基隆路幹線(原650路線) - 新店客運

650 大崎腳-捷運市政府站 (107年4月2日起變更為基隆路幹線) 於 www.sindianbus.com.tw -

#4.公車API動態資料使用注意事項 - PTX (@ptxmotc)

逐筆更新資料服務目前僅公總(國道客運)及其代管縣市提供,公總代管縣市包含:新竹縣市、苗栗縣、南投 ... 公路客運六都市區公車動態資料延遲時間(來源端—本平臺): ... 於 ptxmotc.gitbooks.io -

#5.Capital Bus 首都客運-路線查詢-台北市聯營公車

路線 起站 終站 收費 頭班車 末班車 尖峰 離峰 2 台北海大 臺大醫院 二段票 0540 2300 固定班次 固定班次 204 東園 麥帥新城 一段票 0530 2230 4‑6分 5‑15分... 21 捷運圓山站 捷運文德站 一段票 0650(例假日停駛) 1740(例假日停駛) 固定班次 固定班... 於 www.capital-bus.com.tw -

#6.即時| 熱門| 蘋果新聞網

國道 最ㄎ一ㄤ駕駛!雙手伸車外、照後鏡沒開網炸鍋:檢舉他罰到爽. 獨家|車廠揭產險業務黑暗面!愛亂砍價卻對原廠照單全收怒批大小眼. 驚為天人|設局仙人跳凌虐逼簽本 ... 於 tw.appledaily.com -

#7.和欣台中搭乘心得.介紹@ 阿賓的部落格 - 痞客邦

和欣在國道客運椅子的評價一直都是非常不錯的而且行駛速度也不慢,重點是票價真的不貴!而且椅子非常好睡晚上要搭夜車的人非常推薦歐! 於 bensonsu0128.pixnet.net -

#8.公路客運動態資訊系統登入 - Yourtub

公路客運即時動態資訊網Directorate General of Highways, MOTC 上班時間 ... 年-公路客運評鑑優等100年-國道客運評鑑優等100年-遊覽車客運業3級行車安全考核優等. 於 www.11yourtub.co -

#9.基隆公車管理處

日期2021/09/30公告本處自10月5日起長庚醫院站(往市區)市區公車候車亭與國道客運候車亭停靠站點對調事宜。 日期2021/09/08全民防疫,請將悠遊卡記名; 日期2021/08/25公告 ... 於 www.klcba.gov.tw -

#10.公路客運即時動態資訊網- 以路線編號或站牌搜尋

金山青年活動中心─臺北[經基金交流道]. 國光客運. 國道客運. 5659. 苗栗─北河活動中心(經鶴岡). 新竹客運. 一般公路客運. 幸福霧臺2路. 東川(多功能活動中心)─寶建 ... 於 www.taiwanbus.tw -

#11.在App Store 上的「iBus_公路客運」

簡介 · 1. 快速查詢介面更活潑簡潔,一手迅速找到查詢之路線 · 2. 提供臺灣公路客運、國道客運即時動態資訊,更新最即時 · 3. 我的最愛路線收納功能 · 4. 提供客運行前規劃功能 ... 於 apps.apple.com -

#12.公路客運通- 國道客運即時動態時刻表查詢- Google Play 應用程式

國道 與公路客運即時動態時刻表快速查詢 ☆ 獨家實用功能: 天氣資訊- 讓您出門前輕鬆掌握氣溫與降雨機率! 最愛站牌- 常搭站牌加入最愛下次查詢省時快速! 於 play.google.com -

#13.時刻票價 | 1818 時刻表動態 - 旅遊日本住宿評價

3 【1813支】基隆-台北[基隆站到臺北車站(國光)] | 1818 時刻表動態. 時刻票價. ›› 回上頁. ... 國道客運路線-國光客運_1818_台北| 1818 時刻表動態. 國道客運路線. 於 igotojapan.com -

#14.公路客運即時動態資訊網- 以起訖地區搜尋

公路客運logo. 公路客運即時動態資訊網Directorate General of Highways, MOTC. 上班時間: 上午08:30至下午05:30; 地址: 108234臺北市萬華區東園街65號 ... 於 www.taiwanbus.tw -

#15.全國公路客運

全國公路客運. 全台各縣市市區公車陸續建置動態資訊系統,內容涵括車輛即時動態、乘車資訊透明化等便民項目,民眾反映普遍良好。 於 www.ylbus.com.tw -

#16.客運時刻 - 政府資料開放平臺

本局「公路汽車客運動態資訊管理系統」係以交通部運輸研究所定義之「公車動態資訊 ... 有關台端所詢問BRT公車資訊,本局客運時刻提供國道、省道客運時刻,還未整合市區 ... 於 data.gov.tw -

#17.國道公路客運(即時動態) - APK Tools

Download 國道公路客運(即時動態) APK - latest version. 還在煩惱客運班車何時到嗎? 附近有甚麼客運路線可以搭? 甚至哪個地區有哪些客運站? 於 apk.tools -

#18.1550動態公路客運即時動態資訊網 - Vrkwr

國道客運 1550,時間表及即時航班資料查詢服務,時間表及即時航班資料查詢服務,即以查詢. 《國際社會》美國fda批準第一個「家用」新冠病毒檢測套組(時報資訊2020/11/18 ... 於 www.mckenziesrvpk.co -

#19.全台15縣市公車動態通通有! iBus APP開通全上線 - ETtoday

公路總局持續協調並輔導15縣市將公車路線資訊介接至iBus公路客運動態資訊系統供民眾查詢。在iBus APP也可查詢到全國公路客運及15縣市(除六都及基隆市 ... 於 www.ettoday.net -

#20.1816 動態公路客運即時動態資訊網 - Mhinb

國光客運KUO-KUANG eBus ... 封面1.png *桃園公車即時動態查詢可下載「桃園公車何時來」,點我看官網。 行車時間約55分鐘 ... 國道客運路線-國光客運_1816_臺北-桃園. 於 www.jmophinc.co -

#21.公路客運即時動態資訊網- 以路線編號或站牌搜尋

臺中市─臺中交流道─國道1號─臺南交流道─臺南市[經永康交流道、朝馬至臺南班次]. 統聯客運. 國道客運. 朝馬站. 1; 2; 3; 4; 5; 6. :::跳到下方網頁資訊區. 關於本站. 於 www.taiwanbus.tw -

#22.[三重客運]公車動態資訊 - 行動查詢系統

本站提供最即時的公車動態,讓您輕鬆掌握資訊。 請踴躍搭乘大眾運輸工具,一起 ... 三重客運, 返程, 7分. 桃園市龜山區→國道1號→三重區 · 三重客運, 去程, 未發車. 於 pda.5284.gov.taipei -

#23.中華民國統計資訊網(專業人士) - 全國統計資料- 運輸

計程車營運狀況調查報告, 交通部統計處. 自用小客車使用狀況調查報告, 交通部統計處. *, 旅運及倉儲業產值調查報告, 交通部統計處. *, 高鐵客運統計, 交通部統計處 ... 於 www.stat.gov.tw -

#24.公路客運通- 國道客運即時動態時刻表查詢 - AppKiwi

Download 公路客運通- 國道客運即時動態時刻表查詢for PC & Mac with AppKiwi APK Downloader. State Road and Highway Passenger instant dynamic Timetable. 於 app.kiwi -

#25.成功案例 - 銓鼎科技股份有限公司

... 107年國道5號藍牙交通資訊收集及推播設施建置試辦; 107年(107)桃園市客運車輛安全系統建置計畫; 107年(108)桃園市公車動態資訊系統維運管理及擴充 ... 於 www.maxwin.com.tw -

#26.公共運輸整合資訊流通服務平臺

歡迎使用PTX資料服務! 交通部積極發展「公共運輸整合資訊流通服務平臺」(Public Transport Data eXchange,PTX), 與各公共運輸機關平台協作建立標準化、高效能、跨運 ... 於 ptx.transportdata.tw -

#27.台灣好行旅遊服務網-公車動態

公車動態. ※因應疫情警戒,路線異動時刻表依各客運業者為主. 首頁 · 公車時刻 · 公車動態. ::: 請選擇查詢的路線. 日月潭線. 縣市. 基隆市 臺北市 新北市 桃園市 於 www.taiwantrip.com.tw -

#28.消息公車動態報你知,暢遊台灣尚好行!( 107-09-19) - 達盛興汽車

消息 公車動態報你知,暢遊台灣尚好行!( 107-09-19). 107年中秋連假,從9月21日0時起至9月24日24時為止,公路總局宣布提供多項優惠,除中長途國道客運推出票價85折優惠 ... 於 www.dasun.com.tw -

#29.國1嘉義恐怖車禍!車故障停中線後車追撞7人慘夾受傷 - 奇摩新聞

警方表示,未注意車前狀態為國道10大肇事因素第2位,國道轄線今年1月至10月因未注意車前狀態肇事共5507件,呼籲用路人開車務必注意前方動態並保持安全距離 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#30.公路客運通- 國道客運即時動態時刻表查詢16.4 download APK ...

Download nu 公路客運通- 國道客運即時動態時刻表查詢voor Android via Aptoide! Geen extra kosten. Gebruikersbeoordeling voor 公路客運通- 國道客運即時動態時刻表 ... 於 taiwan-intercity-bus.nl.aptoide.com -

#31.公路客運通- 國道客運即時動態時刻表查詢 - APKFab

Taiwan Intercity Bus (Package Name: com.jieapp.taiwanbus) is developed by Jie App and the latest version of 公路客運通- 國道客運即時動態時刻表查詢16.2 was ... 於 apkfab.com -

#32.黃1路- ibus | 台灣愛巴士交通聯盟

澄清湖棒球場⇄ 捷運三多商圈 · 路線圖 · 時刻表 · 即時動態 · 票價說明 · 常見問題. 於 www.ibus.com.tw -

#33.查詢公車動態資訊 - 南投客運

新埔里線為南投客運(藍色)、台中客運(紅色)共同聯營。 ※台中火車站(新站)乘車處:國光 ... 查詢公車動態資訊 路線編號:6899D ... 路線圖(國道路線請參考粉紅色路線). 於 www.ntbus.com.tw -

#34.新竹客運

2021/11/19, 110年11月24日起,配合國道轉運... 2021/11/19, 交通部公路總局「iBus_公路客運」... 2021/11/18, 110年10月26日起【9002】楊. 於 www.hcbus.com.tw -

#35.雲林公車動態資訊- 雲林縣政府

路線查詢 · 客運查詢 · 站名查詢. 於 ebus.yunlin.gov.tw -

#36.昆明迎來一大波交通新進展!11條高速通車

中老鐵路傳來好消息,近日已經全面完成了中老鐵路國內段動態檢測的工作。 ... 昆明新火車南站汽車客運中心 ... 建成後將成為昆明市最大的客運樞紐站。 於 newskks.com -

#37.Hotel j日月光國際飯店-礁溪館超值優惠方案 - GOMAJI

離火車站、客運站步行僅需5分鐘,國道五號高速公路經頭城交流道下來車程約5-8分鐘即 ... 展示空間又分為動態和靜態,有市街聚落區及水岸露天舞台、田園景觀區等,並常 ... 於 www.gomaji.com -

#38.疫情阻礙返鄉計畫! 北市除籍人數「暴增3倍」 - TVBS新聞網

追蹤我們掌握最新動態. click click community ... 國慶連假搭乘國道客運擬不提供優惠. 2021-09-01 11:42:16 ... 國慶連假搭乘國道客運擬不提供優惠 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#39.弘揚“兩路”精神邁向交通強國

本報記者袁泉攝圖③:西藏農村客運班車上的乘客。 ... 2016年4月13日,穿越世界級滑坡群地段的國道318線川藏公路通麥段整治改建工程正式通車。 於 cpc.people.com.cn -

#40.HUAWEI AppGallery

台灣搭公車- 全台公車與公路客運即時動態時刻表查詢. Navigation & transport. 全台公車與國道公路客運即時動態快速查詢. Install. Petal Mail. Business. 於 appgallery.huawei.com -

#41.全通路服務是零售業發展趨勢?從百貨、量販、超市與超商看 ...

... 的運用也相對靈活,另外針對百貨專櫃、客運轉運站、國道服務區、國際機場 ... 都需要持續觀察整體市場的未來變化,以及檯面上競爭者的未來動態。 於 www.foodnext.net -

#42.國道客運1550、1550A路線資訊,基隆至捷運行天宮站

泰樂客運. 1550.1550A. 路線資訊. 路線圖(點選可放大). 相關營運資訊. 1550路線資訊[基隆→捷運公館站→捷運忠孝新生站→捷運行天宮站→基隆]. 1550A路線資訊[基隆→捷 ... 於 www.transtaipei.idv.tw -

#43.最新消息 - 桃園公車動態

劉慶豐局長進一步說明公車班次沒有恢復100%的原因,主要是開學第一天的公車搭乘量僅回升至疫情前運量的64%,國道客運以9023路線為例,也僅回升至疫情前的60%運量。 劉慶豐 ... 於 ebus.tycg.gov.tw -

#44.公路客運即時動態資訊網- 以客運業者搜尋

一粒麥子基金會 三重客運 大有巴士 大埔鄉公所 大都會客運 中鹿客運 中寮鄉公所 中興大業巴士 中壢客運 太魯閣客運 日統客運 日豪客運 台中客運 台聯客運 光華巴士 於 www.taiwanbus.tw -

#45.公車動態報你知,暢遊台灣尚好行!搭國道客運享85折及轉乘優惠

請多加利ibus App 查詢客運動態資訊,以節省寶貴時間,輕鬆規劃完善的出遊 ... 在轉乘優惠部分,本次實施優惠舉凡搭乘國道客運及臺鐵後轉乘在地客運均 ... 於 tnews.cc -

#46.國光客運KUO-KUANG eBus

起站地區: · 上車站: · 下車站:. 於 www.kingbus.com.tw -

#47.即時動態 | 基隆客運動態 - 訂房優惠報報

基隆客運動態,大家都在找解答。站序, 站牌名稱, 預估到站. ... 公路客運乘車資訊查詢系統| 基隆客運動態. 起訖縣市. ... 國道客運路線| 基隆客運動態. 於 twagoda.com -

#48.臺南市政府公共運輸處

公車動態資訊網 · 公車路線圖 · 轉運站資訊 ... 臺灣鐵路 · 臺灣高鐵 · 臺南航空站 · 公路客運資訊 · 國道即時路況. Previous; Next. 於 traffic.tainan.gov.tw -

#49.公路汽車客運動態資訊管理系統元旦正式啟用

... 推出許多公車資訊APP,而交通部也宣布,從明年元旦開始「公路汽車客運動態資訊管理系統」正式啟用,匯集全台的客運資訊,包含般公路、國道客運班次表. 於 www.chinatimes.com -

#50.公路客運】APP - 苗栗監理站-這一讚精彩 - Facebook

下載新版【iBus_公路客運】APP,隨時掌握公路客運、國道客運即時動態資訊,並知道車輛狀況、位置及站牌位置,搭乘公車更便利囉! 於 m.facebook.com -

#51.汎航通運網站 - 長庚醫院

‧110/06/29公告:依「交通部公路總局各區監理所審核公路汽車客運業者申請國道與一般客運路線增、減班次及停駛處理原則」辦理路線減班,本公司2000「桃園市龜山-長庚 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#52.公車動態 - 統聯客運

桃園市公車動態查詢 臺中市公車動態查詢 高雄市公車動態查詢 花蓮市公車動態查詢. 訂票清單. ×. 起迄站, 班次時間, 座位號碼, 票種. 關閉. 統聯汽車客運股份有限公司 ... 於 www.ubus.com.tw -

#53.公路客運即時動態資訊網- 首頁

公路客運即時動態資訊網Directorate General of Highways, MOTC · 搜尋客運路線 · iBus公路客運APP. 於 www.taiwanbus.tw -

#54.春節出遊用套票,掌握動態我最行!省時省錢真好康 - 168交通 ...

新竹區監理所表示轄內一般公路客運路線將配合高鐵、航空、臺鐵及國道客運之航班、列車、班車時刻表發車,延長收班時間並以機動加班方式,發揮接駁轉運功能,國道客運 ... 於 168.motc.gov.tw -

#55.新竹縣市公車及國道客運即時動態 - Mobile01

最近都在搭乘台北的公車,都有即時動態,想想新竹怎麼就沒有這套系統.原來,新竹也有新竹縣市公車及國道客運即時動態,只是不曉得有這個系統準不準時. 於 www.mobile01.com -

#56.公路客運即時動態資訊網- 以路線編號或站牌搜尋

國道客運. 朝馬站(國光). 1827A. 臺中─臺灣大道─臺北[朝馬至台北]. 國光客運. 國道客運 ... 國道客運. 朝馬站(國光). 1832B. 臺北─國道1號─普台高中[經國道6號]. 於 www.taiwanbus.tw -

#57.明潭發電廠- 環教場所- 環境教育 - 台電綠網

汽車:國道3號名間交流道下,接台16線經集集到水里,再走縣道131公路往車埕方向,在131公路車埕地段的最高(旁有鐡罐屋)往右即可進入本廠。 客運:水里客運站搭乘(水 ... 於 greennet.taipower.com.tw -

#58.公車動態系統將於11月22日(星期日) 7:00 ~ 19:00停機維護。

策進交通安全措施 · 道路交通號誌、標誌、標線之維護管理 · 健全道路路網功能 · 推動國道7號高速公路建設計畫 · 推動增設國道1號岡山第二交流道. 於 www.tbkc.gov.tw -

#59.公路客運動態公路客運通 - CHCHL

公路客運通. Download 公路客運通– 國道客運即時動態時刻表查詢apk 13.9 for Android. State Road e la Highway Passeggeri istante Orario dinamico We use cookies ... 於 www.rradioer.co -

#60.公路客運通– 國道客運即時動態時刻表查詢MODs APK 12.7

公路客運通– 國道客運即時動態時刻表查詢Download For Android Latest Version. Short Mod Apk Description: 國道與公路客運即時動態時刻表快速查詢. 於 apkexite.com -

#61.時刻表 - 總達客運

//時刻表// · 6333 台中-中興-水里 · 6333A 台中-國3-水里 · 6333B 台中-高鐵-水里 · 6322 台中-南崗-水里 · 南投縣市區公車5路南投-水里 · 台中市公車246路. 於 alldaybus.com -

#62.六龜| 乘車資訊| 高雄汽車客運股份有限公司

E25高旗六龜快線路公車. 高雄-六龜. 首頁 / 乘車資訊 / 市區公車. 回到列表. 公車路線圖; 時刻表; 票價說明; 動態資訊. 各站名稱:火車站->美濃成功路->自立路->松江街 ... 於 www.kbus.com.tw -

#63.我國公車動態資訊管理法制化之研究

交通部公路總局自民國98年度起推動「公路汽車客運動態資訊管理系統建置案」,全國近8,000輛公路客運班車都將納入公車動態資訊管理。系統建置完成後,若再加上先前各 ... 於 www.airitilibrary.com -

#64.馬祖國際藝術島111年春登場首屆主題「島嶼釀」 - HiNet生活誌

... 國道客運司機「當低頭族」 雙手拿飯糰猛嗑 · 為房產兄弟反目! ... IG測試新功能用戶打造動態牆 · 台積電高雄設廠水電人才是關鍵 ... 於 times.hinet.net -

#65.6933 鹿港-彰化-高鐵台中站-台中 - 彰化客運

【A線】鹿港-彰化-高鐵台中站. 公車路線圖; 時刻表; 票價資訊; 站址及動態. 於 www.changhuabus.com.tw -

#66.公路汽車客運動態資訊管理系統 - 指傳媒

【記者彭慧婉/桃園報導】228假期將結束,公路總局宣布提供多項優惠從2月27日0時起至3月3日24時為止,除中長途國道客運86條路線推出票價85折優惠外,在轉乘優惠部分, ... 於 www.touchmedia.tw -

#67.Taichung Bus 台中客運-路線查詢-台中市公車

8, 臺中刑務所演武場, 逢甲大學, 固定班次, 票價表 · 時刻表 · 車輛動態. 9, 公共資訊圖書館, 三田國小, 公共資訊圖書館:05:50-22:10三田國小:06:00-22:00(21點後第30 ... 於 www.tcbus.com.tw -

#68.營運資訊 - 公路總局

營運資訊. 查詢公車即時動態 · 高鐵聯外客運 · 營業大客車申訴專線. 瀏覽:8,692 回上一頁. 當Script無法執行回上一頁時可按"alt + ←" 鍵替代. 於 www.thb.gov.tw -

#69.臺北市交通資訊無障礙網-公車動態

公車動態. 回上頁. 字級 大 中 小. 臺北市. 不分線 一般路線 藍線 棕線 紅線 綠線 內科專車. 新北市. 不分線 一般路線 藍線 橘線 紅線 綠線. 公路客運 ... 於 atis.taipei.gov.tw -

#70.第15輪疫苗預約及混打規劃指揮中心下午說明[影] | 生活 - 中央社

國內COVID-19疫苗持續接種,第15輪疫苗預約時程、施打疫苗廠牌及混打規劃,指揮中心預計最快今天說明,今天下午2時由發言人莊人祥主持疫情記者會, ... 於 www.cna.com.tw -

#71.最新消息 - 監理服務網

公車動態ibus App報你知,暢遊台灣玩得開心又安心!搭國道客運享8. 發布單位:新竹市監理站 發布日期:2018-09-20. 中秋連續假期自今(107)年9月22日至9月24日止,共計3 ... 於 www.mvdis.gov.tw -

#72.和欣客運奪幸福企業金獎暖助員工興家立業 - 1111人力銀行

和欣客運因應人力需求,現正積極招募新血,目前開出20個職缺,包括:行控人員、清潔人員、票服/站務人員、APP程式設計師、MIS程式設計師、會計人員、國道 ... 於 www.1111.com.tw -

#73.建明客運

因應2021年清明連續假期疏運,交通局推出各項公共運輸優惠措施,歡迎民眾多多搭乘使用,詳情請參閱附件公告。 ... 配合民眾搭車需求,自110年3月1日起,839路公車「泰安車站 ... 於 www.freego.com.tw -

#74.陸海空客運資訊中心城際與都市客運之整合建置(二)

其中有關大眾運輸部分主要有公車動態查詢、國道客運動態查詢及行前旅次查詢。分別說明如下: □公車動態查詢提供各路線公車班次線上即時更新功能,同時顯示客運公車去程 ... 於 books.google.com.tw -

#75.宜蘭親子景點懶人包》收錄宜蘭最新必玩必吃景點、特色公園

在宜蘭市區的舊國光客運站被改造成「幸福轉運站」, 融入幾米人物,將廢棄舊巴士 ... 比冬山車站更大的大碗公溜滑梯公園出現了,利用國道五號高架橋下 ... 於 bobowin.blog -

#76.Taipei Bus 臺北客運-路線查詢-國道暨公路客運路線

路線 起站 終站 頭班車 末班車 尖峰 離峰 收費 1070 板橋 基隆 0550 2200 固定班次 固定班次 票價表 1071 南港 花蓮 0700 2200 固定班次 固定班次 票價表 9023 捷運劍潭站 桃園 0600 2300 10‑15分 20‑30分 票價表 於 www.tpebus.com.tw -

#77.iBus客運動態查詢系統新增15縣市50條公車路線資訊 - 自由時報

為擴大提供民眾服務,增加使用公共運輸工具之便利性,交通部公路總局「iBus客運動態查詢系統」除提供轄管全台51家客運業者、792條公路客運路線外, ... 於 news.ltn.com.tw -

#78.以路線編號或站牌搜尋 - 公路客運即時動態資訊網

公路客運logo. 公路客運即時動態資訊網Directorate General of Highways, MOTC. 上班時間: 上午08:30至下午05:30; 地址: 108234臺北市萬華區東園街65號 ... 於 www.taiwanbus.tw -

#79.車輛動態能源消耗與溫室氣體排放特性之研究—以大客車為例(1/2)

(1)經營公路汽車客運業: 1屬於國道、省、縣(市)、鄉道者,向中央公路主管機關申請。 2路線通過直轄市市區道路,其里程超過相鄰之省、縣、鄉道者,向該直轄市公路主管機關 ... 於 books.google.com.tw -

#80.彰化公車-eBus動態資訊系統| 公車動態

公車動態. 所有業者, 台中客運, 巨業交通, 臺西客運(公總), 和欣客運(公總) ... [9] 溪頭→彰化火車站(行經國道3號), [9A] 溪頭→彰化火車站→鹿港(行經國道3號) ... 於 chbus.chcg.gov.tw -

#81.【新新聞】軌道撒幣3之1》高鐵延伸宜蘭、基隆要蓋捷運…

從「供需」來看,基隆37萬人口,李克聰認為目前大眾運輸聯外供給都已足夠,基隆民眾可就近搭乘可減少轉乘及路線多元的國道客運,台鐵也有固定族群 ... 於 new7.storm.mg -

#82.9001 路線公車即時動態查詢

雲端公車PDA版. [客運] 9001路(市府轉運站-中壢客運中壢總站) · [90010] 臺北市東南區→國道3號→桃園市中壢區. 去程. 市府轉運站 · 市政府(松壽). 於 yunbus.tw -

#83.陸海空客運資訊中心城際與都市客運之整合建置(一)

圖 51 桃園縣公車動態資訊系統之到站時間預約報知服務 3.1.5 竹塹交通資訊網竹塹交通 ... 其中有關大眾運輸部分主要有公車動態查詢、國道客運動態查詢及行前旅次查詢。 於 books.google.com.tw -

#84.2021桃園花彩節+桃園仙草花節展區資訊(平鎮,大溪,楊梅三大花 ...

【桃園客運115A】中壢-平東路,於建安宮下車【新竹客運5674】中壢-金雞湖,於桃園 ... 自行開車國道三號高速公路下大溪交流道,往慈湖、大溪方向左轉台3線省道(員林路) ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#85.公路汽車客運動態資訊系統-登入- 台灣旅遊攻略-20210226

公路客運即時動態資訊網- 首頁【統聯客運】1652路線無障礙車輛班次異動。 110-2-25統聯客運. 路線通阻. ... 提供臺灣公路客運、國道客運即時動態 . 於 twtravelwiki.com -

#86.公路客運即時動態資訊網- 以路線編號或站牌搜尋

彰化─南投(經省訓團)[經南投高中]. 彰化客運. 一般公路客運. 1657. 南投─國道3號─高鐵臺中站. 統聯客運. 國道客運. 省訓團. 6333. 臺中─中興─水里. 總達客運. 於 www.taiwanbus.tw -

#87.找客運動態相關社群貼文資訊

評分3.9 (3,376) · 免費· Android國道與公路客運即時動態時刻表快速查詢☆ 獨家實用功能: 天氣資訊- 讓您出門前輕鬆掌握氣溫與降雨機率! 於 diningtagtw.com -

#88.[大眾運輸知識]-iBus_公路客運手機app功能介紹+使用教學

[大眾運輸知識]-iBus_公路客運手機app功能介紹+使用教學 ... 有哪些功能又可以如何使用吧! ... 它可以成為旅行中影響進度的關鍵角色! ... 動態會呈現出這條路線當下有哪些車輛? 於 a930123.pixnet.net -

#89.動態交通資訊之技術開發與應用研究(四)-觀光遊憩區導入ITS策略之先期評估研究

獅頭山(1)高鐵/臺鐵轉乘公路客運(2)公路客運(3)小客車 2.梨山(1)臺鐵轉乘公路客運(2)國道客運(3)公路客運(4)小客車 3.八卦山(1)鐵路轉乘公路客運(2)公路客運接駁(3)小 ... 於 books.google.com.tw -

#90.動態資訊系統| 轉乘規劃 - 台中公車

請輸入起站及迄站查詢方案. +-. Leaflet | data © TGOS · 臺中市政府交通局 | 地址:40341 台中市西區民權路101號. 適用於Chrome瀏覽器 | 解析度 1280x800 以上. 於 citybus.taichung.gov.tw -

#91.公路客運通- 國道客運即時動態時刻表查詢Customer Reviews ...

公路客運通- 國道客運即時動態時刻表查 v. 16.0. By Jie App. 3 342 RatingsCategory: Travel & Local Free. Customer Reviews [ Page / 1 ]. September 25, 2016. 於 www.similarplay.com -

#92.國道客運通App 國光統聯和欣首都客運到站時刻表動態地圖

今天,要推薦一款可以查詢「全台灣客運動態到站時間」的Android App:「國道客運通」,這款App 內建了台灣主要的各城市客運系統,包含最常見的統聯 ... 於 www.playpcesor.com -

#93.桃園客運

公司簡介 · 車輛即時動態 · 客戶意見箱 · 時刻表&路線圖 · 網站導覽 ... 1. 【國道公路】10/27起實施恢復班次 ... 桃園客運服務專線0800-053808 於 www.tybus.com.tw -

#94.運輸及倉儲業10月求才數創2006年以來同期新高 - 經濟日報

勞動部指出,嘉里大榮物流、台灣順豐速運、中法興物流、國光汽車客運等公司,分別透過台灣就業通釋出不少職缺,工作內容以小客車、大客車司機、外務及 ... 於 money.udn.com -

#95.大都會汽車客運股份有限公司

歡迎利用「大臺北公車」查詢雙北市公車動態,輕鬆掌握公車到站資訊。 於 www.mtcbus.com.tw -

#96.8旬老翁搭客運裝睡摸鄰座女子大腿判5月徒刑 - NOWnews今日 ...

基隆地院判決書指出,林男3月6日中午從基隆搭乘往台北的國光客運,上車後與坐在靠窗的被害女子緊鄰而坐,車輛行經國道1號八堵交流道附近時,林男接續以左 ... 於 www.nownews.com -

#97.臺西客運

臺西客運, 台西客運. ... 公路客運動態查詢. 台灣好行官方網站. 反毒資源館. 企業徵才. 最新消息 · 9015、9016疫情減班公告 · 9016 之11.1起疫情減班公告 · 本公司110 ... 於 www.taisibus.com -

#98.公路客運小知識

客運 行車時刻表,必須送主管機關備查,並於各車站、站牌揭示,及上傳到「公路汽車客運動態資訊管理系統」,民眾可透過多元管道查詢。 客運業者的時刻表,必須按規定在 ... 於 transport-curation.nat.gov.tw -

#99.公路客運通- 國道客運即時動態時刻表查詢13.7 - ApkHere Market

公路客運通- 國道客運即時動態時刻表查詢13.7 apk free Download - ApkHere.com - Mobile. 於 www.apkhere.com