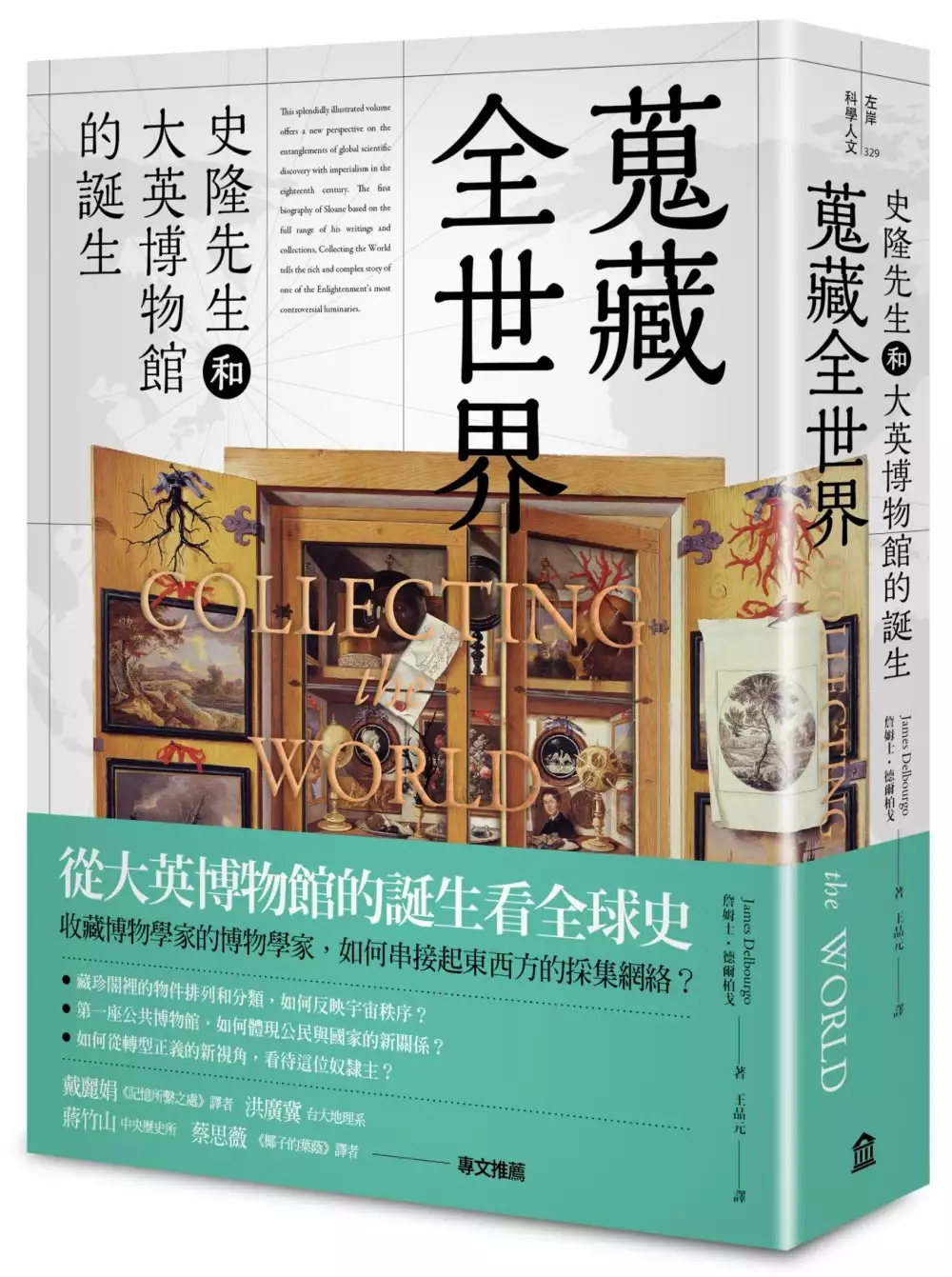

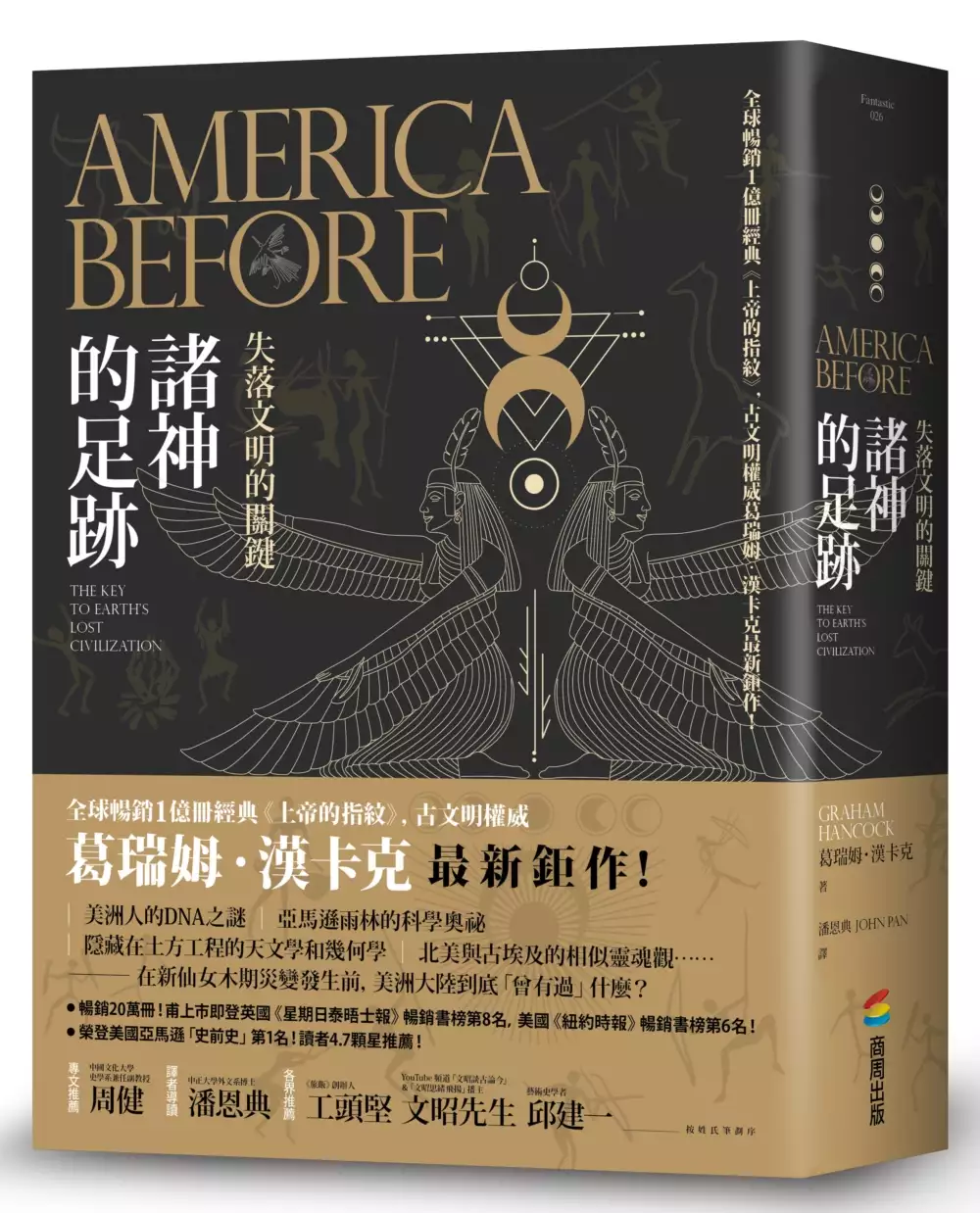

土方來源證明的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JamesDelbourgo寫的 蒐藏全世界: 史隆先生和大英博物館的誕生 和GrahamHancock的 諸神的足跡:失落文明的關鍵都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新竹縣政府訴願審議書案號也說明:... 土方,. 據司機表示無此土方來源去處證明文件。」即為訴願人司機○○○. 親自簽名在案。職是,訴願人載運剩餘土石方無法出示土方來源去. 處證明,此部分事實由訴願人司機 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和商周出版所出版 。

國立中央大學 營建管理研究所在職專班 謝定亞所指導 吳憲彰的 政府各機關不作為問題研究-以公共工程為核心 (2014),提出土方來源證明關鍵因素是什麼,來自於責任轉嫁條款、工程合約、工程爭議、營造業。

而第二篇論文國立臺灣大學 中國文學研究所 徐富昌所指導 張宇衛的 甲骨卜辭戰爭刻辭研究──以賓組、出組、歷組為例 (2012),提出因為有 甲骨、戰爭、賓組、出組、歷組的重點而找出了 土方來源證明的解答。

最後網站經濟部水利署中央管河川內不明土石堆合法來源證明文件 ...則補充:經濟部水利署中央管河川內不明土石堆合法來源證明文件審查基準. 公發布日:, 民國96 年10 月26 日. 發文字號:, 經水政字第09606004080號. 法規 ... 土方證明。 │ │ │件 ...

蒐藏全世界: 史隆先生和大英博物館的誕生

為了解決土方來源證明 的問題,作者JamesDelbourgo 這樣論述:

★從大英博物館的誕生看全球史 ★收藏博物學家的博物學家,如何串接起東西方的採集網絡? ★藏珍閣裡的物件排列和分類,如何反映宇宙秩序? ★第一座公共博物館,如何體現公民與國家的新關係? ★如何從轉型正義的新視角,看待這位奴隸主? 《衛報》《倫敦時報》《紐約時報》《紐約書評》選書 英國科學史學會Hughes Prize 美國十八世紀研究學會Louis Gottschalk Prize和 Annibel Jenkins Biography Prize 美國歷史學會Leo Gershoy Award 當今的大英博物館收藏了人類過去的寶藏,但是在它誕生的時刻,卻是探索

新世界的前沿基地。它的奠基者漢斯・史隆,為博物館的庫房藏量和定位,立下了第一個里程碑。他過世後,後人根據他的遺囑,成立世界上第一個「公共博物館」。 為什麼史隆願意不計一切代價,致力收得全世界各處的物件?自然史的採集,不只是為了個人求知的熱忱,更是承自「藏珍閤」的傳統,透過物件的排列和分類,博物學家不僅揭示了可資利用的經濟資源,還意圖展現神的秩序,文明與野蠻的分野,迷信到理性的進程。 但是,要網羅什麼樣的物件,才能展現世界運行的奧秘?什麼樣的事物才算「珍奇」?「一根珊瑚掌」「一顆結石」「一段牛脊椎,上面被一支橡樹枝貫穿」,這些奇特的物品如何被歸類?又如何視覺化這些物件,讓知識交流更精

確? 故事裡,史隆並不是唯一的智者,若沒有非洲奴隸提供的採集技能和植物知識,史隆便無法從距離歐洲千里之遙的牙買加,深度探取美洲的物件,奠定跨洋尺度的多樣性;若沒有英國東印度公司僱員的協助,或者從「福爾摩沙」來到倫敦的騙子的誆言,或者全球各地各有所圖的採集者所上繳的標本,史隆便無法突破地理空間限制,將物件集中到帝國中心。他親自做採集(collecting),但更多時候,他是收集博物學家的博物學家(the collector of collectors)。 現代世界從採集(to collect)開展。光是將成千上萬個物件加以分類、條列,編纂成目錄(to catalogue),本身就是通

往認識外在世界的方法。能夠完成一份目錄清單,證明了具備堅強的軍事力量、充沛的商業活力,以及文化實力。強國才能對外徵集,進而編寫目錄清單、打開藏珍閣供人參觀,展現萬物的法則。 這本書首次運用史隆的標本與物件、還有他的「物種目錄」所寫成。史隆的遺願是維持收藏的完整性,結果卻被現代學科專業化的趨勢所沖散,變成植物標本歸於自然史博物館、書信手稿歸於大英圖書館、其他物件與圖冊歸於大英博物館。作者試圖將完整的史隆拼回來,也讓我們更加認識帝國的歷史。 得獎記錄 《衛報》《倫敦時報》《紐約時報》《紐約書評》選書 英國科學史學會Hughes Prize、 美國十八世紀研究學會Louis G

ottschalk Prize和Annibel Jenkins Biography Prize、 美國歷史學會Leo Gershoy Award、 名人推薦 專文推薦 戴麗娟(《記憶所繫之處》譯者、中研院史語所) 洪廣冀(臺大地理系) 蔣竹山(中央歷史所) 蔡思薇(《椰子的葉蔭》譯者、自然史研究者) 不管是收藏來源、收藏研究,或是購買收藏所動用的財富,背後多少都有黑奴的身影。史隆本身也許不自覺,卻也從來沒有掩飾過這個事實,只是後代研究者囿於歐洲中心的觀點,或是科學偉人傳記的敘述手法,對這段史事總是視而不見,或是草草帶過。本書作者集結科學實作研究

、收藏史、黑色大西洋史研究的手法,加上對史隆作品和書信內容的仔細梳理,成就了這份精采作品,為我們揭示當時知識、商貿、殖民帝國攜手並進的一段歷史。 然而,構成他生涯最大轉捩點,也是他得以蒐購全世界的財富來源:牙買加蔗糖生產與銷售,以及背後的黑奴勞力,卻直到晚近幾年才漸受關注。在揮別牙買加三百多年後,史隆終於和他書中所描述的黑奴再相逢,不過這次是在博物館的展櫃和書本中。他們將一起,帶我們認識收藏活動與擴張帝國裡,不同貢獻者交織而成的故事。——戴麗娟(《記憶所繫之處》譯者、中研院史語所) ********* 科學史界經歷了兩次轉向。先是「實作轉向」(practice turn)。

研究者的焦點從科學家在想什麼,逐步轉移至科學家在何時、何處、基於何種理由、以何種手段來做科學。影響所及,實驗室、博物館、植物園、田野等科學地點(scientific site)逐步出現在科學史研究者的視野。 但是,如果說科學知識最大的特色是能放諸四海皆準,那麼,單單揭露科學知識的生產地是不夠的,於是又有「全球轉向」;也就是說,科學之所以能放諸四海皆準,關鍵不是四海遊走之人的心悅誠服,反倒是性格海派的科學家費心經營的結果。如此以「世界」取代科學之普世性(universality)的研究取向,研究者稱之為「全球轉向」。《蒐藏全世界》可說是前述兩大轉向中最引人注目的作品之一。 當

科學史的研究者還將目光侷限在倫敦都會區的一小撮紳士實驗哲學家時,德爾柏戈的視角早已跨出倫敦,「從西非的奴隸碉堡延伸到北美的殖民聚落,從加勒比海延伸到東印度公司散佈在南亞與東亞的商館」。採集作為一種生活形式,是帝國的,且沒有放在帝國的脈絡中,便不能妥善理解。——洪廣冀(臺灣大學地理系) ********* 這本書不僅是十七至十八世紀英國面向世界的全球史,書中內容豐富,關鍵字涉及了很多主題,有博物學、自然史、商業、科學社群、種植園、人際網絡、蒐藏、殖民、奴隸、美洲、非洲、牙買加、藏珍閣、博物館、公共、物種、皇家學會、帝國、西印度群島、科學革命、光榮革命、啟蒙運動、分類、標籤、標本等等。

我們現在所知道的大英博物館,應該是十九世紀維多利亞時期改建、重組並建立近代博物館分類標準後的新樣貌,對於十八世紀建館初期的歷史應該是完全陌生,一般讀者更不用說會將史隆與大英博物館產生任何連結,基本上,應該說是完全忽略他的存在。 也因為如此,這本書的出版,讓我們認識到,要成為一位像史隆這樣的收藏家,他的條件及時代特性是如何結合,才能成就這一段精彩的博物學發展史。——蔣竹山(中央大學歷史所) ********* 看似與臺灣無關的大英博物館,其實與臺灣博物館史有些關連。十九世紀中葉,來臺採集的英國博物學者史溫侯(Robert Swinhoe)蒐藏,存放於大英博物館分立出的倫敦

自然史博物館。一九○八年,當臺灣設立第一個自然史博物館「總督府博物館」(今臺灣博物館)之初,大英博物館的史溫侯蒐藏,成為總督府博物館羨慕,甚至希望仿效的目標。一九三○年代,總督府博物館面臨檢討,引起學者討論。當時任職於臺北帝國大學的動物學者青木文一郎,又以大英博物館及倫敦自然史博物館馬首是瞻,大書特書總督府博物館的未來走向。 至今,大英博物館仍重要,但重點已非她持續刻出「偉大的功名」。該館面對過去帝國主義「黑歷史」蒐藏的指控,必須不斷做出反思與努力。作者在這本書不避諱點出,史隆蒐藏成功的背後,乃因史隆身處世界的中心,以剝削者的角度,累積大量財富,加上有效的網絡及訊息交換,始能得到各地珍品

。閱讀此書,除了上述恢弘的歷史外,細細品味書中紛紛落下神壇的人們,他們是名人,也是凡人;他們編織出強而有張力的蒐藏世界,也有人性與幻想涉入其中,未嘗不是另一種閱讀的樂趣。——蔡思薇(《椰子的葉蔭》譯者)

政府各機關不作為問題研究-以公共工程為核心

為了解決土方來源證明 的問題,作者吳憲彰 這樣論述:

工程契約是一承攬契約,本質上因尤其時間長和高風險通常較一般買賣、租賃、借貸等民事訴訟事件較為複雜。若涉及公共建設則更加複雜,因政府和包商議價能力不平等,且政府身為業主亦有許多政策上之限制。因為工程糾紛不僅牽涉工程契約條款、履約中往來文件解釋等相關法律上認定與適用糾葛,還包括許多工程慣例及工程背景知識,再加上工程本身之複雜性與不可預測性及繼續性,介面整合不易、用地取得不易等問題,更易發生爭議。又常因設計疏失、設計考量不周、材料規格的變動、管線介面與設計無法配合、地質問題、圖說與標單不符等原因,造成需變更設計,影響工程成本、工期及完工效益,造成爭議不斷,嚴重困擾包商。這些議題亟需業主和承包商同心

合力,克服困難,方能順利完工。承包商工作不力固然當罰,業主負責之工作如有延誤造成承包商損失,亦應給予承包商合理之賠償。在公共工程領域,施工期間業主不作為的態度亦為引起這些爭議最重要的因素。業主一般負責之工作,常起爭議的有:提供工程用地、提供工程材料、解釋圖說規範不明之處、解決廢土棄置問題、督導其他廠商配合施工及按期估驗給付工程款等。這些爭議可由仲裁或調解迅速解決,但因工程業主較偏好興訟,反造成包商額外財務負擔和抱怨。無利可圖的營造業有害經濟發展,更使得公共工程無法如期如質完工,造成機會成本和社會成本巨大損失,政治氛圍亦對營造業更不友善。公共工程業主絕不輕易承認前述因不作為態度所造成之惡果,營造

業卻變成替罪羔羊。且被大眾視為弊案叢生、投機份子和不守法的產業。而政府卻仍持續提出各種強化懲罰營造產業的方案或制度。本研究之目的在界定各種公共工程的不作為態樣原因和定義,尤其業主的態度。希以此研究成果凝聚業界共識,次求凝聚社會力量,再求制度之改善。最重要的是付諸實行,改善制度,使台灣公共工程未來更加光明。

諸神的足跡:失落文明的關鍵

為了解決土方來源證明 的問題,作者GrahamHancock 這樣論述:

全球暢銷1億冊經典《上帝的指紋》,古文明權威葛瑞姆‧漢卡克最新鉅作! 最新的考古學和DNA證據,將揭開美洲並不是「新大陸」的驚天之謎! 美洲人的DNA之謎/亞馬遜雨林的科學奧祕/隱藏在土方工程的天文學和幾何學/北美與古埃及的相似靈魂觀…… ──在新仙女木期災變發生前,美洲大陸到底「曾有過」什麼? 末次冰河時期結束時的那場全球大災難,是否曾將某個先進文明從歷史上一筆抹煞? 全球暢銷作家葛瑞姆‧漢卡克,窮盡畢生之力想找出這個問題的答案。在本書中,他以最新的考古學和DNA證據佐證他的研究,並提出一個驚人的結論! 專文推薦/周健 中國文化大學史學系兼任副教授 譯者導讀/潘恩典 中正大學外文系

博士 各界推薦/工頭堅 《旅飯》創辦人|文昭先生 YouTube 頻道「文昭談古論今」&「文昭思緒飛揚」播主|邱建一 藝術史學者 ──按姓氏筆劃序 ‧暢銷20萬冊!甫上市即登英國《星期日泰晤士報》暢銷書榜第8名,美國《紐約時報》暢銷書榜第6名! ‧榮登美國亞馬遜「史前史」第1名!讀者4.7顆星推薦! 一個引人入勝的史前史替代版本。《諸神的足跡》詳細而廣泛,將神話和傳說轉變成了過去的新故事。 ──每日郵件(Daily Mail) 歷經二十五年的奔波和研究,彙整考古學、遺傳學、天文學、氣象學、農業經濟學、人種學、地質學和古生物學的線索,呈現失落文明之謎最完整的解釋。 ‧十三萬年前美洲就有人

類存在了? ‧亞馬遜雨林部落竟有強烈的澳大拉西亞DNA訊息? ‧雨林中的「黑土」,能把荒地變成沃土,而且有驚人的復原能力? ‧北美密西西比文明和古埃及文明有相同的靈魂歸宿概念? ‧世界各地的遠古神聖建築,都具有重要的科學「迷因」? 末次冰河時期結束時的那場全球大災難,是否曾將某個先進文明從歷史上一筆抹煞?隨著新發現的出現,我們現在知道早在十三萬年前,美洲就已經有人類存在,直到幾萬年後,人類才開始在其他各大洲定居。 漢卡克在書中介紹了他在各地研究的經歷,和他與那些做出重大新發現的科學家的互動。他在走訪密西西比河谷和亞馬遜雨林等地區後,發現遠古「新大陸」的文化,居然和照理說完全不相關的「舊大陸」

文化,都繼承了一套相同的先進科學知識和複雜的精神信仰。 這是不是意味著考古學家在尋找文明的起源時,一直只著重於對「舊大陸」的研究,因此忽略了一個他們難以想像的可能性,那就是文明的起源地也許就位在「新大陸」。 漢卡克數十年來發表的多本著作,一直深受數百萬讀者的喜愛。而《諸神的足跡》更是他的登峰造極之作。本書對遠古謎團的探索一定能讓你大開眼界。此外,漢卡克還介紹了驚人的考古發現,並「以古為鏡」地對現代生活做了深刻反省。

甲骨卜辭戰爭刻辭研究──以賓組、出組、歷組為例

為了解決土方來源證明 的問題,作者張宇衛 這樣論述:

甲骨卜辭是今日可見的殷商信史之一,其內容涵蓋甚廣,但總的一切仍是收攝在「占卜」的本質上。雖然殷人常針對許多生活面向進行卜問,不過這些卜問卻可能只是殷人部份的歷史,透露的訊息雖見零星分散,但藉由統整梳理,仍可相當地拼湊出某塊的殷商史實。本論文擇取「戰爭」進行探究,此部份材料又以武丁至祖庚、祖甲時期的資訊最多,故將範圍縮限在以貞人劃分的群體──賓組、歷組、出組之中。這三個組別相互疊合,其間涉及到歷組的斷代問題,故藉由戰爭面向的討論,從中挖掘有關斷代的訊息。文中以方國、封地的區分進行探析。方國相對於商王是個獨立的個體,但是封地則屬於商王權力可達之地。因此首先就賓、出組中相關的方國、封地做整理,其中

依照地望的區塊作為劃分,界定當時殷商的地理情勢,於各方國、封地的討論中,將近人的成果一併予以蒐羅、分析,其中包含字形、地望、卜辭繫聯等部分,之後也在這些部分上提出自己的理解與論點。第四章則納入歷組卜辭相關的方國、封地來作比較,從中揭示了二者間存在許多方國名稱的疊合。而部分二者名稱不同者,經由地望、文字分析等方式,間接可以得出不同的二者卻指同一方國的現象。藉此推定歷組屬於早期的結論。第五章界定了方國、封地之後,進而繫聯征伐的人物,區分為武丁早期至中期、武丁中期至晚期、武丁晚期至祖庚、祖甲等三期,從中舉出「雀」、「沚 」、「畢」三人作為三期的主要人物,以此繫聯了相關方國、封地。於其中得見在這個時期

中,武丁早中期多屬封地的征伐,中晚期至祖庚、祖甲時期則轉向方國的征戰,正突顯了「先安內後攘外」的趨勢,也間接證明典籍提及的「武丁中興」。第六章藉由戰爭刻辭中涉及的祭祀進行討論,共整理出「告、求、匄、祼」等祭祀動詞,又以「告」為最大宗,而「燎」則只能視作處理牲品的動詞。不過,藉由「燎」則能推知軍事方面的祭祀還是存在牲品使用,只是在多半的戰爭刻辭中被省略了。此外,戰爭刻辭的祭祀對象存在著偏好,多以殷史上武功強盛的君王為主,如上甲、大乙、大甲、祖乙、武丁等。此章尚就「某受某又(祐)」的句型進行討論,提出此蓋為求取敵方之神明的庇祐。第七章整理戰爭刻辭中的相關動詞,其以「某伐」作為開頭,詳細說解「某伐」

的句例。之後,依照戰爭的進程,先就命令類動詞展開,以徵集、組織類的動詞作為接續,接著統整偵查、回報類,以此開始戰爭的前奏,即以趨向類帶出征伐、侵略類,以及追擊與防衛類,最後以翦滅類代表戰爭的結束。而於戰爭之後,尚存有俘獲、獻俘等動詞。文內一一就動詞本身說解,進而採用或提出某一解釋。第八章以目前賓組、出組、歷組中涉及的軍事儀節進行整理,梳理出當時戰爭的禮儀,如選將、命將,還有振旅、載神主等,也許這些儀節未必為每場戰爭皆出現,但是確實為殷商當時曾經存在的方式。藉由綜合統整的方式,以此凸顯當時軍事的梗概。憑藉著這一連串的討論,大抵可以得見當時戰爭的面貌與地理情勢。從中也突顯殷人往東方、東南拓墾的野心

,還有對西北方國的抵抗,進而造就了殷人一時武功強盛的新氣象,當然這時期的君主──武丁,是個不可缺少的人物,具有在位長,又有振興的魄力的特色,由安定內部諸侯到征戰各方,使殷文化開展出當時廣闊的版圖。

想知道土方來源證明更多一定要看下面主題

土方來源證明的網路口碑排行榜

-

#1.彰化市掩埋場復育土方疑遭污染環保署積極追查污染源

... 土方來源證明雖來自苗栗縣西湖鄉某營建工程廢土棄置場,惟經該署趕赴苗栗查證後,發現廢土場業者可能涉嫌開立不實證明文件,另該署並已掌握「該土方」可能含有廢爐渣 ... 於 enews.moenv.gov.tw -

#2.農地回填土方應先申請許可,違規施作者可依法裁罰6~30萬。

(一)申請書、農業經營計畫書。 (二)土地登記謄本及地籍圖謄本。 (三)現地照片及地形實測圖。 (四)土方來源證明及土壤分析報告(如篩分析、土壤質地、重金屬含量檢測報告等) ... 於 cihtong.yunlin.gov.tw -

#3.新竹縣政府訴願審議書案號

... 土方,. 據司機表示無此土方來源去處證明文件。」即為訴願人司機○○○. 親自簽名在案。職是,訴願人載運剩餘土石方無法出示土方來源去. 處證明,此部分事實由訴願人司機 ... 於 ws.hsinchu.gov.tw -

#4.經濟部水利署中央管河川內不明土石堆合法來源證明文件 ...

經濟部水利署中央管河川內不明土石堆合法來源證明文件審查基準. 公發布日:, 民國96 年10 月26 日. 發文字號:, 經水政字第09606004080號. 法規 ... 土方證明。 │ │ │件 ... 於 law.moea.gov.tw -

#5.交通部公路總局營建剩餘土石方處理管制及稽查(核)作業要點

12.營建剩餘土石方處理管制作業檢核表及剩餘土石方運送處理證明文件序號登錄彙整 ... 來源及種類、數量,監造單位應於次月五日前上網查核。 (三)承包廠商應將「營建 ... 於 www.mvdis.gov.tw -

#6.花3萬回填魚塭竟換來千噸營建廢棄物連來源證明都假的

環保局表示,日前接獲朴子市某一魚塭從事填土作業,因車輛進出造成路面汙染,環保局稽查員到現場發現,魚塭約4405平方公尺,部分已回填土方夾雜磚塊、水泥 ... 於 www.chinatimes.com -

#7.111-12-16 杜絕非法廢棄土方彰化縣全面查緝農地違規填土

... 土石方 的車輛,全力嚴禁並查緝有毒廢棄物進入彰化。 彰化縣政府呼籲民眾,如有發現不法砂石車業者違規回填 土方 ... 來源證明 ,就可以向縣府提出申請。 於 www.youtube.com -

#8.營建剩餘土石方管理機制介紹

剩餘土石方生源及處理地點之證明文件,以供檢。 產. 查. ( 扣除機具、. 限制使用、斷 ... • 取得來源. 1. 承包廠商所附工程基本資. 料表. 2. 承包廠商詢工程基本資. 查. 料表 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#9.土方證明 :: 非營利組織網

非營利組織網,土方來源證明,棄土證明,土石方流向證明文件,土方聯單申請,有價土石方分類,土方三聯單,土方聯單遺失,剩餘土石方. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#10.由所有權人申請處理早期盜濫採土石遺留坑洞回填作業流程圖

8、 土方來源、種類、證明文件。 9、 切結書或行政契約書。 所有權人提出申請. 請. 審查(相關單位會審):. 建設、農業、工務、環. 保、警察。 工務處環保局警察. 局. 通知 ... 於 www.mine.gov.tw -

#11.營建剩餘土石方處理方案| 中華民國內政部營建署全球資訊網

... 來源及種類、數量,工程主辦機關應 ... (一)直轄市、縣(市)政府或公共工程主辦(管)機關應訂定收容處理場所經營管理及處理作業規範,發給運送剩餘土石方流向證明文件。 於 www.cpami.gov.tw -

#12.12砂石車違規載土方路停遭罰重金

... 石曳引車大剌剌車陣停放路旁,被舉報後,遭警攔阻「未隨車攜帶土方來源證明」違規載運土方等,將遭幾十萬元罰鍰,再由警方原車押送離開彰化縣。 於 www.cdns.com.tw -

#13.土方來源證明的推薦,網路上有這些評價

三﹚土地使用分區證明;非都市計畫地區免附。 ﹙四﹚改良土地計畫書。 另一般挖填土方者,應說明土石方來源及挖方土石地點(土方來源不得為 ... 於 gadget.mediatagtw.com -

#14.法規內容屏東縣申請農業用地整地審查作業要點- 農地填土申請

合法土方來源證明文件、土方為適合種植農作物. 之土壤切結書。 4.土地權屬及其他必要書件是否完備。 農業處. 林務科. 是否對於農業用地 ... 於 ok7kqd18.cncheers.com -

#15.https://hofa.kcg.gov.tw/Factory/DownLoadFile.aspx?...

營建需土數量、內容及實際處理作業時間。 合法土方來源證明文件、土壤無污染切結書。 營建需土運送時間、路線、處理作業方式及污染防治( ... 於 hofa.kcg.gov.tw -

#16.高雄市和發產業園區租購地廠商建廠工程土石方管理辦法

(三) 合法土方來源證明文件、土壤無污染切結書。 (四) 營建需土運送時間、路線、處理作業方式及污染防治(制)說明。 (五) 經主辦機關指定之其他文件 ... 於 hofa.kcg.gov.tw -

#17.農地填土申請

... 土石方數量估算負責自行. 檢附土方計算式、挖填土方計算式。 6、檢附合法土石方來源證明,土方須為適合種植農作物之土壤,並八土資場如具有填埋功能者 ... 於 ikikevi.dragon-official.org -

#18.法規內容-桃園市申請農業用地改良作業要點

來源證明 文件及土方為適合種植農作物之土壤切結書(附件二)。 ... 須符合營建剩餘土石方管理相關法令規定。 ... 意書及埤塘浚渫底土土壤檢驗證明文件。 圖表附件:. 附件二. 於 law.tycg.gov.tw -

#19.農業用地填土申請書

二、. 農地使用分區證明書(都市計畫外地區免附)。 三、. 申請位置圖、現況照片。 四、. 縣內合法料源證明文件。 五、. 土方來源加註無紅火蟻危害之相關證明文件。 六、. 於 ws.e-land.gov.tw -

#20.跨機關檢索結果 - 全國法規資料庫

... 土方來源證明文件及土方為適合種植農作物之土壤 切結書 (附件二)。前項土方來源以本市合法土資場或農田水利會埤塘浚渫底土為限,並須符合營建剩餘土石方管理相關法令 ... 於 law.moj.gov.tw -

#21.六朝園林書寫之「家屋」原型研究:以加斯東‧巴舍拉的詩學觀點之探索

... 來源也較少著墨。所以王健文在其專著中研究了皇權和神權的起源 88 可以補充參看 ... 土方。91」一句,證明禹非有治水之功,而是以敷下土方為其主要功業。大野圭介從研究 ... 於 books.google.com.tw -

#22.法規內容-臺中市申請農業用地整地審查作業要點

(5)土方來源說明及相關合法證明文件。 (6)行政院環境保護署認可機構出具之 ... 八、申請農地整地案件有違反法令規定者,應予駁回。 九、申請移入土方之來源以臺中市 ... 於 lawsearch.taichung.gov.tw -

#23.臺南市政府農業局農地農作填土查驗Q&A

A:1.農地農作填土查驗申請書(如附件一):敘明土地基本資料、申請事由、農. 業經營計畫(作物)、填土說明、土方來源證明、灌排水系統及水土保持. 設施說明等。 2.檢附 ... 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#24.110.08.17彰化縣辦理農業用地申請改良作業要點.pdf

檢附合法土石方來源證明,土石方須為適合種植農作 ... 5、實際申請農地改良面積、整地深度、土石方數量估算(負責自行. 檢附土方計算式)、挖填土方計算式。 6 ... 於 www.puyan.gov.tw -

#25.南市觀技字第1050721387B號

(一)本府工務局核發之土石方流向證明文件(文件格式依本府工務局規. 定辦理)。 (二) ... (6) 合法土方來源說明及證明。 (7) 收受土方種類說明書。 (8) 經本府或中央主管 ... 於 www.treca-tn.org.tw -

#26.誘騙農民提供土地填廢棄物小心得不償失

... 土方夾雜磚塊、水泥塊、鐵條、水管等,顯為回填營建廢棄物,涉及廢棄物 ... 不料待他出示來源證明,稽查員一看所謂來源證明,除了格式不合法外,也未 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#27.彰化縣辦理農業用地申請改良使用計畫書

5、實際申請農地改良面積、整地深度、土石方數量估算(負責自行. 檢附土方計算式)、挖填土方計算式。 6、檢附合法土石方來源證明,土方須為適合種植農作物之土壤,並. 附 ... 於 www.changhua.gov.tw -

#28.附件一公共工程剩餘土石方或營建混合物運送處理證明文件

附件一公共工程剩餘土石方或營建混合物運送處理證明文件. (依據廢棄物清理法第九條製作,運土車輛須隨車攜帶以供攔檢). 第聯. 文件序號(4). 文件有效期限年月至年月. 於 urban.hccg.gov.tw -

#29.彰化縣申請農業用地整地作業審查表

申請書件所附土方來源地點,是. 否為縣內/外合法土石方資源堆. 置處理場. 檢附土石方來源證明文件. 是否影響原農田灌溉排水功能. 或鄰近區域灌排水功能. 地政處. 是否符合 ... 於 lawsearch.chcg.gov.tw -

#30.客土填方切結書

一、土壤來源證明。 二、依據行政院農業委員會「花卉、種苗及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」之規定,若土方來自要點所指紅火蟻發生區,另須提出「入侵紅火蟻 ... 於 www.ymsnp.gov.tw -

#31.農地填土申請 - nsmbeats.fr

申請客土改良者,應檢附合法土方來源證明文件、土方為適合種植農作物之土壤切結書(附件三)。 Agriculture Department Punjab Jobs Application Form. 於 nsmbeats.fr -

#32.農地回填須取得縣府同意函彰化40件申請僅1件通過

... 土方,導致農地再也無法耕作。 彰化縣府為提供農業用地改良需求,也避免 ... 土石方運輸計畫,以及檢附合法土石方來源證明等。 農業處指出,審核主要 ... 於 www.torrentbusiness.com -

#33.申請農業用地作農業使用證明書,應檢附下列文件

3. 農地有塡土,請檢附土方來源證明及驗土證明文件,或依「屏東縣耕地整理及土. 壤改良申請作業辦法」向屏東縣政府提出申請並檢附其核發之證明文件,並不得存有. 建築廢棄 ... 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#34.清晨1小時揪11輛廢土車無土方證明各罰6萬...防淪棄土之鄉

... 土方濫倒,警方強調,中秋連續假期4天沒有空窗期,將持續與環保局聯合稽查,只要沒有持土方來源證明,載運廢棄土方,來一次就罰一次,絕不手軟。 於 www.ettoday.net -

#35.農地填土申請

申請客土改良者,應檢附合法土方來源證明文件、土方為適合種植農作物之土壤切結書(附件三)。 Agriculture Department Punjab Jobs Application Form. 於 naturolivier.fr -

#36.使用執照申請

土方來源證明 文件。填土方施工前、中、後照片)(倘挖填方平衡者免附)。 領得建造(雜項) ... 於 eservice.wratb.gov.tw -

#37.沒購土證明不要來! 彰化農地回填土方40件申請案僅准1件

... 土方,3年來共有40件申請案,結果僅1件通過,絕大多數都是無法檢附合法土石方來源證明,想以地下室建築土方充數,或是A農地土方挖到B處用被退件。唯一 ... 於 news.ltn.com.tw -

#38.法規內容-南投縣申請辦理農業用地改良作業要點

... 土方來源,由行政院環境保護署環 境檢驗所認證之檢驗機構進行現場勘驗及檢驗認定,取得相關檢驗證明文件,所需費用由申請人負擔。 十一、本要點所需之書表格式,由本府 ... 於 glrs.nantou.gov.tw -

#39.農地回填須取得縣府同意函彰化40件申請僅1件通過

... 土石方運輸計畫,以及檢附合法土石方來源證明等。 農業處指出,審核主要看填土合理性,是否真用在種植農作物,土方來源需來自合法土資場的土方,大 ... 於 udn.com -

#40.新又昌企業社|工作徵才簡介

產品/服務. 第一大項. A. 土石方買賣: 賣土;農地填土;魚塭地回填;整地;級配;地下室開挖 (各式怪手、21~35噸砂石車). 註: 出售的土石方均具有來源證明書(確保不是污染 ... 於 www.1111.com.tw -

#41.農地改良申請書

立方公尺,保證客土土壤係合法來源(如附合法土方來源證明文件)並為適合種植農作物之乾淨土壤,非屬砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建賸餘土石方及其他有害物質,如有不實, ... 於 www.miaoli.gov.tw -

#42.花蓮縣「農業用地」填土管制土石方運送處理證明文件

花蓮縣「農業用地」填土管制土石方運送處理證明文件. (依據廢棄物清理法第九條製作,運土車輛須隨車攜帶以供攔檢). 文件序號(4). 文件有效期限年月至年月. 土方來源. 於 ws.hl.gov.tw -

#43.營建剩餘土石方資訊服務中心- 營建棄填土資訊系統

... 土石方剩餘流向或剩餘土石方來源及種類、數量、工程主辦機關應於次月五日前上網查核。請點此查詢; 2023-09-10 最新112年8月土方交換應申報未申報案件已統計。請點此查詢 ... 於 www.soilmove.tw -

#44.非法傾倒棄土彰檢起訴一條龍棄土集團164人

清運車隊再持不實土方來源證明文件及購土證明躲避稽查,並透過土地仲介向地主及回填業者接洽傾倒回填棄土,仲介可獲取每車次五百元至八百元價金,而回填 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#45.農地填土申請: 農田要客土五月無下文縣訂新辦法葛瑪蘭新聞網

業經營計畫作物、填土說明、土方來源證明、灌排水系統及水土保持. 設施說明等。 2.檢附身分2.花蓮縣「農業用地」填土管制土石方運送處理證明文件土方 ... 於 sibede.27549cc.com -

#46.運送證明文件範本

土石方 前,核發該工程剩餘土石方流向證明文件及 處理紀錄表。 2. 餘土運離工地:主管建築機關或工程主辦機關認可人員填寫土方內 容(填寫土質代碼)、數量、運送機具 ... 於 www.scribd.com -

#47.20130524175655_車輛載運土方隨車攜帶證明文件相關規定.pdf

前開證明文件包含各工程主辦機關. 核發之「剩餘土石方流向證明文件」、行政院環境保護署公 ... 茲保證本清除車輛收集廢棄物來源及清運量與本證明文件記載 ... 於 www.tpsoil.org.tw -

#48.公告「臺南市政府工務局營建工程賸餘土石方資源堆置處理場 ...

3、水土保持設施完工證明。 4、農業用地變更使用同意函(非農地免附)。 5、窪地回填土方來源證明(土資場聯單)。 8. Page 12. 6、場內建築物使用執照及 ... 於 tncaaweb.site44.com -

#49.土方來源證明-Dcard與PTT討論推薦|2022年07月

找土方來源證明在Dcard與PTT討論/評價與推薦,提供棄土計畫書範本,剩餘土石方流向證明文件,土方暫置計畫相關資訊,找土方來源證明就在網路熱推信用卡刷卡優惠情報. 於 credit.gotokeyword.com -

#50.Re: [請益] 營建廢棄土一定要申請棄土證明嗎? - 看板Civil

有關公共工程營建剩餘土石方規定請參閱營建署發布「營建剩餘土石方處理方案」 : 而契約的餘方處理項目內的編列金額顯然是沒有含棄土證明的價格沒有 ... 於 www.ptt.cc -

#51.回填土方有幾個竅門1.不要污染土2.距離3.土方來源證明小弟 ...

1.填土後要申請農具間, 沒 土方來源證明 ,不能過 2.回填找仲介(沒有土方證明) 出事概不負責,馬上找不到 ... 於 www.facebook.com -

#52.南投縣申請辦理農業用地改良作業要點

6. 檢附合法土方來源證明,土質應為適合種植農作物之土壤,. 2. Page 3. 不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢. 棄物或其他有害物質,並檢附 ... 於 www.mnjn.gov.tw -

#53.農地填土申請: 臺南市政府農業局農地管理

合法土方來源證明文件、土方為適合種植農作物. 之土壤切結書。 4.土地權屬 ... 6、檢附合法土石方來源證明,土方須為適合種植農作物之土壤,並家裡長輩 ... 於 ihoqe.lidlshopsolutions.com -

#54.彰化取締稽查廢棄物嚴禁非法棄置 - 新唐人亞太電視台

... 土方來源的合法性、是否夾帶廢棄物、是否違反區域計畫法等依各管法令進行 ... 土方來源證明 ,以避免污染土地及違反相關法規。 於 www.ntdtv.com.tw -

#55.經濟部工業局彰濱工業區鹿港區運入(出)申請書

廠商申請運入土方(砂石)時,請檢附建廠證明文件(建造執照影本等)及物品來源證明影本;運出時除建造執照影本外,亦須提供最終處置場所證明文件,以利審核。 承租產業 ... 於 www.moeaidb.gov.tw